第19课 北朝政治和北方民族大交融 - -课件(共21张PPT)-2024-2025学年统编版七年级历史上册 (1)

文档属性

| 名称 | 第19课 北朝政治和北方民族大交融 - -课件(共21张PPT)-2024-2025学年统编版七年级历史上册 (1) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-17 21:58:24 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

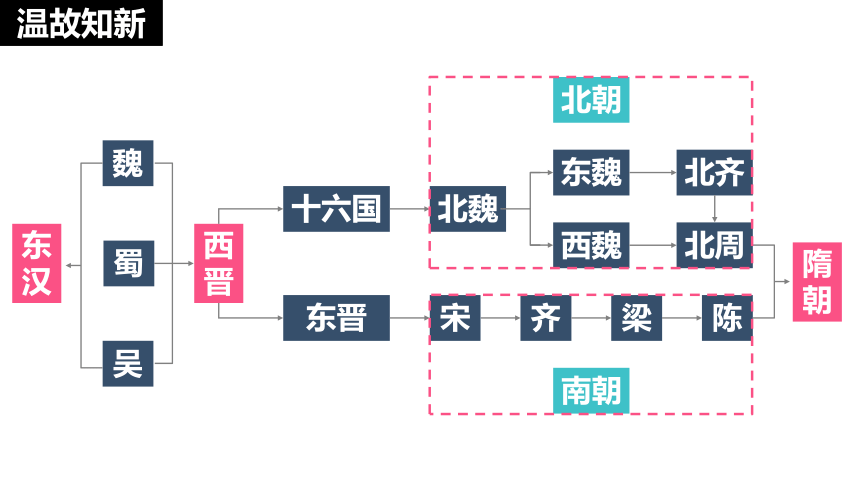

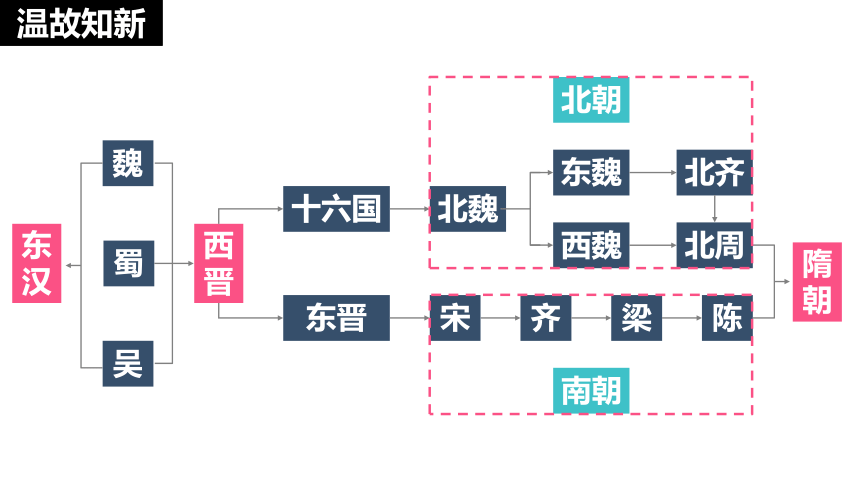

北周

十六国

西

晋

北朝

南朝

东晋

北魏

北齐

西魏

东魏

魏

吴

陈

梁

齐

宋

蜀

隋

朝

温故知新

东

汉

第19课 北朝政治和北方民族大交融

第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

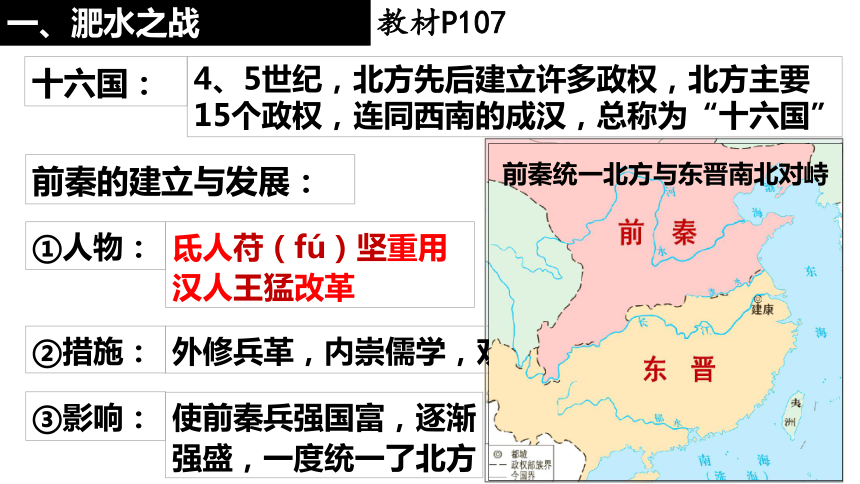

4、5世纪,北方先后建立许多政权,北方主要15个政权,连同西南的成汉,总称为“十六国”

十六国:

一、淝水之战

教材P107

前秦的建立与发展:

①人物:

氐人苻(fú)坚重用汉人王猛改革

②措施:

外修兵革,内崇儒学,劝课农桑,教化百姓

③影响:

使前秦兵强国富,逐渐强盛,一度统一了北方

前秦统一北方与东晋南北对峙

一、淝水之战

前秦很快瓦解灭亡,北方再度陷入分裂和混战局面

1.时间:

2.地点:

3.双方:

4.相关典故:

5.结果:

383年(四世纪后期)

淝水

前秦(90万)

VS

东晋军打败前秦军

7.影响:

教材P108

东晋(8万)

以吾之众旅,投鞭于江,足断其流。

——《晋书·苻坚载记》

投鞭断流

草木皆兵

风声鹤唳 lì

6.特点:

以少胜多

企图统一

东晋

谢安

东山再起

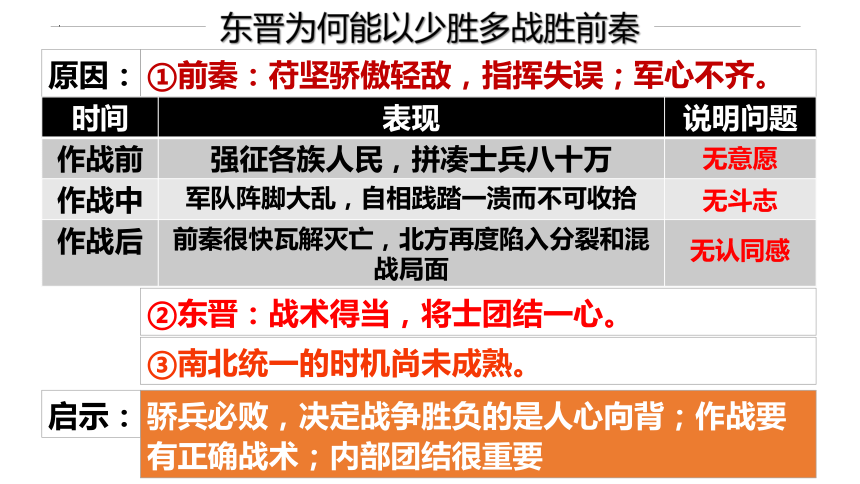

东晋为何能以少胜多战胜前秦

原因:

①前秦:苻坚骄傲轻敌,指挥失误;

时间 表现 说明问题

作战前 强征各族人民,拼凑士兵八十万

作战中 军队阵脚大乱,自相践踏一溃而不可收拾

作战后 前秦很快瓦解灭亡,北方再度陷入分裂和混战局面

无意愿

无斗志

无认同感

②东晋:战术得当,将士团结一心。

③南北统一的时机尚未成熟。

启示:

骄兵必败,决定战争胜负的是人心向背;作战要有正确战术;内部团结很重要

军心不齐。

4世纪后期,鲜卑族拓跋部建立北魏

439年,北魏统一北方,结束十六国

北魏的发展

tuò bá

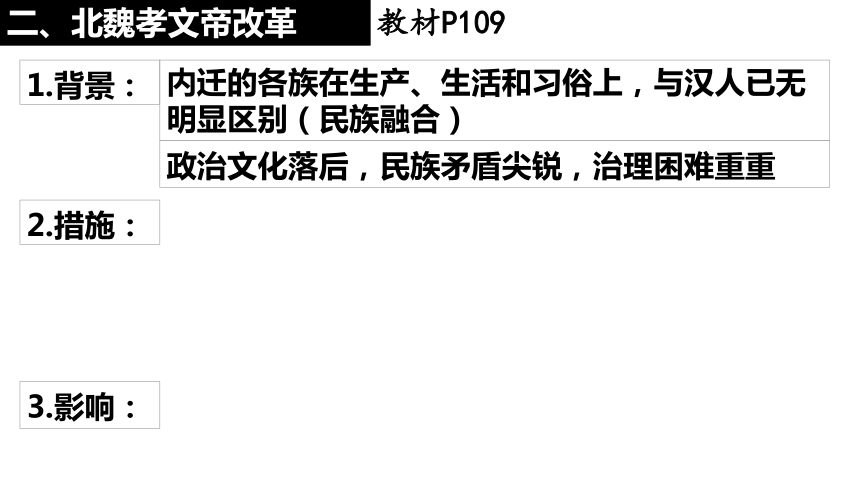

政治文化落后,民族矛盾尖锐,治理困难重重

1.背景:

二、北魏孝文帝改革

内迁的各族在生产、生活和习俗上,与汉人已无明显区别(民族融合)

2.措施:

3.影响:

教材P109

平 城 洛 阳

政治 保守势力强大,改革阻力重重。

经济 地处偏僻,产粮有限,供应困难。

文化 鲜卑地区,文化落后。

军事 易受 “柔然”威胁,不利控制中原

远离鲜卑贵族,

改革阻力较小。

地处中原,

农业发达。

政治文化中心,

汉族文化先进。

有利于控制中原,

并举兵南下征服

(今山西大同)

494年北魏迁都洛阳

平城

2.措施:

(1)494年迁都洛阳

迁都目的:

学习先进汉文化,加强对黄河流域的控制

既是改革措施,又为进一步改革奠定基础

“今欲断北语(鲜卑语),一从正音(汉语)”,鲜卑官员要逐步改说汉语,故意说鲜卑语的,要罢官降爵。

——《资治通鉴》

使用汉语,禁用鲜卑语

汉服代替鲜卑服

2.措施:

(2)汉化措施:

①说汉语

②穿汉服

改鲜卑姓为汉姓

孝文帝选择中原大姓(汉族贵族)女子作后宫,并分别为五个皇弟聘中原大姓女子为王妃,很多鲜卑公主也嫁给汉族高门。

鼓励鲜卑贵族

与汉人贵族通婚

2.措施:

(2)汉化措施:

③改汉姓

④通汉婚

拓跋宏——元宏

②进一步推行汉化措施:使用汉语,禁用鲜卑语;汉服代替鲜卑服;改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族通婚。

政治文化落后,民族矛盾尖锐,治理困难重重

1.背景:

二、北魏孝文帝改革

内迁的各族在生产、生活和习俗上,与汉人已无明显区别(民族交融的趋势进一步加强)

2.措施:

①494年迁都洛阳,把北方各族人民迁到中原

3.影响:

改善和巩固了鲜卑拓跋部与汉人的关系,促进了民族交融

教材P109

(加速了北方少数民族封建化进程)

(封建性质)

三、北朝政权更替

教材P109—110

北魏六镇示意图

六镇兵变

北魏

西魏

东魏

北周

北齐

为什么北周能统一北方?统一有何意义?

1.背景:

2.原因:

①在政治、军事、经济、文化等方面采取了一系列措施

②竭力促成鲜卑人与汉人的交融

577 年,北周灭掉北齐,北方重归统一

为隋朝统一全国打下基础

3.时间:

4.意义:

四、北方地区的民族交融

1.概念:

各民族在交往交流中互相学习,互相交流,互相认同的过程。

①内迁民族开始过定居生活,向汉族人民学习农业技艺;

2.生产生活(互相学习、影响):

3.政治制度:

教材P110

②汉族人民向北方各族学习畜牧经验,还接受他们的食物、服装、用具等。

十六国北朝政权的统治者,大多采取与汉族士人合作的政策,沿袭中原地区原有的统治方式。

北朝后期,我国北方出现了各族的大交融

民族交融

少数民族采桑图(魏晋墓砖画)

汉族士大夫食用烧烤(魏晋墓砖画)

汉族妇女蒸馍烙饼图

汉人《牧马图》

胡床

椅子

方凳

北方少数民族的坐具引入

穿裤褶服的汉人乐队

四、北方地区的民族交融

教材P111

4.文化交流:

内迁各族大多使用汉语,北方民族的乐器、歌舞等受到汉族人民的喜爱

5.民族心理:

各族相互认同感日益加强,“胡”“汉”观念逐渐淡薄

6.影响:

为中华民族发展注入新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期统一多民族国家的发展奠定了基础。

7.启示:

中华民族的历史是汉族和各少数民族共同缔造的,我们应自觉维护民族团结,增进民族友谊

材料研读:昔黄帝有子二十五人,或内列诸华,或外分荒服,昌意少子,受封北土,国有大鲜卑山,因以为号。

——《魏书·序纪》

这则材料说明了什么?

内迁北方民族对中原历史文化的自觉认同

鲜卑人以汉族礼仪形式的歌舞表演

汉人演奏少数民族乐器图

383年,东晋以少胜多,大败前秦。前秦很快瓦解灭亡,北方再度陷入分裂和混战局面。

北朝政治和北方民族大交融

民族交融

影响:为中华民族的发展注入新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期统一多民族国家的发展奠定了基础。

淝水之战

孝文帝改革

措施:①494年迁都洛阳②推行汉化措施:说汉语、穿汉服、改汉姓、通汉婚等

影响:促进了民族交融。

政权更替

十六国(前秦)

西晋

东晋

宋

齐

梁

陈

北魏

西魏

北周

东魏

北齐

北朝政治

课堂小结

课堂练习

1.出师前,他自恃兵多势强,号称自己的百万大军,“投鞭于江,足断其流”,结果被晋军打败,狼狈逃回北方。“他”是( )

A.苻坚 B.张角 C.曹操 D.项羽

2.下列与淝水之战这一历史事件有渊源关系的成语典故是( )

①破釜沉舟 ②四面楚歌 ③草木皆兵 ④风声鹤唳

A.①③ B.②③ C.①④ D.③④

A

D

课堂练习

3.关于北魏孝文帝改革的影响,表述正确的是( )

A.实现黄河流域的统一 B.为统一全国作好准备

C.促进民族融合 D.抑制佛教发展

4.北魏孝文帝改革的根本目的是( )

A.适应民族融合的趋势 B.增加财政收入

C.巩固鲜卑贵族的统治 D.学习汉族文化

C

C

课堂练习

5.对南北朝时期黄河流域出现的“胡人汉服”“汉人胡食”现象的解释,下列说法正确的有( )

①北方少数民族和汉族在生活习俗上的相互影响

②说明民族交融成为一种历史趋势

③北魏孝文帝改革起了很大的推动作用

④那里的人们行为怪异,喜穿异族服装,吃异族食物

A.①② B.①②③ C.①②④ D.①④

B

课堂练习

6.(2023·江苏泰州·中考真题)《资治通鉴》载:魏主下诏,“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也。宜改姓元氏。”魏主改革的措施是( )

A.说汉话 B.改汉姓 C.通婚姻 D.易汉服

7.(2024·山东聊城·中考真题)胡床、椅子和方凳原是北方少数民族的坐具,在魏晋南北朝时期引入内地。这主要得益于( )

A.科技文化发展 B.中原人民南迁

C.民族交流交融 D.江南地区开发

B

C

北魏孝文帝是我国历史上杰出的少数民族政治改革家。

我们应当如何评价孝文帝?

他不顾守旧势力的反对,坚持改革,顺应历史潮流,改善和巩固了鲜卑拓跋部与汉人的关系,促进了民族交融,推动社会进步。

北周

十六国

西

晋

北朝

南朝

东晋

北魏

北齐

西魏

东魏

魏

吴

陈

梁

齐

宋

蜀

隋

朝

温故知新

东

汉

第19课 北朝政治和北方民族大交融

第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

4、5世纪,北方先后建立许多政权,北方主要15个政权,连同西南的成汉,总称为“十六国”

十六国:

一、淝水之战

教材P107

前秦的建立与发展:

①人物:

氐人苻(fú)坚重用汉人王猛改革

②措施:

外修兵革,内崇儒学,劝课农桑,教化百姓

③影响:

使前秦兵强国富,逐渐强盛,一度统一了北方

前秦统一北方与东晋南北对峙

一、淝水之战

前秦很快瓦解灭亡,北方再度陷入分裂和混战局面

1.时间:

2.地点:

3.双方:

4.相关典故:

5.结果:

383年(四世纪后期)

淝水

前秦(90万)

VS

东晋军打败前秦军

7.影响:

教材P108

东晋(8万)

以吾之众旅,投鞭于江,足断其流。

——《晋书·苻坚载记》

投鞭断流

草木皆兵

风声鹤唳 lì

6.特点:

以少胜多

企图统一

东晋

谢安

东山再起

东晋为何能以少胜多战胜前秦

原因:

①前秦:苻坚骄傲轻敌,指挥失误;

时间 表现 说明问题

作战前 强征各族人民,拼凑士兵八十万

作战中 军队阵脚大乱,自相践踏一溃而不可收拾

作战后 前秦很快瓦解灭亡,北方再度陷入分裂和混战局面

无意愿

无斗志

无认同感

②东晋:战术得当,将士团结一心。

③南北统一的时机尚未成熟。

启示:

骄兵必败,决定战争胜负的是人心向背;作战要有正确战术;内部团结很重要

军心不齐。

4世纪后期,鲜卑族拓跋部建立北魏

439年,北魏统一北方,结束十六国

北魏的发展

tuò bá

政治文化落后,民族矛盾尖锐,治理困难重重

1.背景:

二、北魏孝文帝改革

内迁的各族在生产、生活和习俗上,与汉人已无明显区别(民族融合)

2.措施:

3.影响:

教材P109

平 城 洛 阳

政治 保守势力强大,改革阻力重重。

经济 地处偏僻,产粮有限,供应困难。

文化 鲜卑地区,文化落后。

军事 易受 “柔然”威胁,不利控制中原

远离鲜卑贵族,

改革阻力较小。

地处中原,

农业发达。

政治文化中心,

汉族文化先进。

有利于控制中原,

并举兵南下征服

(今山西大同)

494年北魏迁都洛阳

平城

2.措施:

(1)494年迁都洛阳

迁都目的:

学习先进汉文化,加强对黄河流域的控制

既是改革措施,又为进一步改革奠定基础

“今欲断北语(鲜卑语),一从正音(汉语)”,鲜卑官员要逐步改说汉语,故意说鲜卑语的,要罢官降爵。

——《资治通鉴》

使用汉语,禁用鲜卑语

汉服代替鲜卑服

2.措施:

(2)汉化措施:

①说汉语

②穿汉服

改鲜卑姓为汉姓

孝文帝选择中原大姓(汉族贵族)女子作后宫,并分别为五个皇弟聘中原大姓女子为王妃,很多鲜卑公主也嫁给汉族高门。

鼓励鲜卑贵族

与汉人贵族通婚

2.措施:

(2)汉化措施:

③改汉姓

④通汉婚

拓跋宏——元宏

②进一步推行汉化措施:使用汉语,禁用鲜卑语;汉服代替鲜卑服;改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族通婚。

政治文化落后,民族矛盾尖锐,治理困难重重

1.背景:

二、北魏孝文帝改革

内迁的各族在生产、生活和习俗上,与汉人已无明显区别(民族交融的趋势进一步加强)

2.措施:

①494年迁都洛阳,把北方各族人民迁到中原

3.影响:

改善和巩固了鲜卑拓跋部与汉人的关系,促进了民族交融

教材P109

(加速了北方少数民族封建化进程)

(封建性质)

三、北朝政权更替

教材P109—110

北魏六镇示意图

六镇兵变

北魏

西魏

东魏

北周

北齐

为什么北周能统一北方?统一有何意义?

1.背景:

2.原因:

①在政治、军事、经济、文化等方面采取了一系列措施

②竭力促成鲜卑人与汉人的交融

577 年,北周灭掉北齐,北方重归统一

为隋朝统一全国打下基础

3.时间:

4.意义:

四、北方地区的民族交融

1.概念:

各民族在交往交流中互相学习,互相交流,互相认同的过程。

①内迁民族开始过定居生活,向汉族人民学习农业技艺;

2.生产生活(互相学习、影响):

3.政治制度:

教材P110

②汉族人民向北方各族学习畜牧经验,还接受他们的食物、服装、用具等。

十六国北朝政权的统治者,大多采取与汉族士人合作的政策,沿袭中原地区原有的统治方式。

北朝后期,我国北方出现了各族的大交融

民族交融

少数民族采桑图(魏晋墓砖画)

汉族士大夫食用烧烤(魏晋墓砖画)

汉族妇女蒸馍烙饼图

汉人《牧马图》

胡床

椅子

方凳

北方少数民族的坐具引入

穿裤褶服的汉人乐队

四、北方地区的民族交融

教材P111

4.文化交流:

内迁各族大多使用汉语,北方民族的乐器、歌舞等受到汉族人民的喜爱

5.民族心理:

各族相互认同感日益加强,“胡”“汉”观念逐渐淡薄

6.影响:

为中华民族发展注入新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期统一多民族国家的发展奠定了基础。

7.启示:

中华民族的历史是汉族和各少数民族共同缔造的,我们应自觉维护民族团结,增进民族友谊

材料研读:昔黄帝有子二十五人,或内列诸华,或外分荒服,昌意少子,受封北土,国有大鲜卑山,因以为号。

——《魏书·序纪》

这则材料说明了什么?

内迁北方民族对中原历史文化的自觉认同

鲜卑人以汉族礼仪形式的歌舞表演

汉人演奏少数民族乐器图

383年,东晋以少胜多,大败前秦。前秦很快瓦解灭亡,北方再度陷入分裂和混战局面。

北朝政治和北方民族大交融

民族交融

影响:为中华民族的发展注入新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期统一多民族国家的发展奠定了基础。

淝水之战

孝文帝改革

措施:①494年迁都洛阳②推行汉化措施:说汉语、穿汉服、改汉姓、通汉婚等

影响:促进了民族交融。

政权更替

十六国(前秦)

西晋

东晋

宋

齐

梁

陈

北魏

西魏

北周

东魏

北齐

北朝政治

课堂小结

课堂练习

1.出师前,他自恃兵多势强,号称自己的百万大军,“投鞭于江,足断其流”,结果被晋军打败,狼狈逃回北方。“他”是( )

A.苻坚 B.张角 C.曹操 D.项羽

2.下列与淝水之战这一历史事件有渊源关系的成语典故是( )

①破釜沉舟 ②四面楚歌 ③草木皆兵 ④风声鹤唳

A.①③ B.②③ C.①④ D.③④

A

D

课堂练习

3.关于北魏孝文帝改革的影响,表述正确的是( )

A.实现黄河流域的统一 B.为统一全国作好准备

C.促进民族融合 D.抑制佛教发展

4.北魏孝文帝改革的根本目的是( )

A.适应民族融合的趋势 B.增加财政收入

C.巩固鲜卑贵族的统治 D.学习汉族文化

C

C

课堂练习

5.对南北朝时期黄河流域出现的“胡人汉服”“汉人胡食”现象的解释,下列说法正确的有( )

①北方少数民族和汉族在生活习俗上的相互影响

②说明民族交融成为一种历史趋势

③北魏孝文帝改革起了很大的推动作用

④那里的人们行为怪异,喜穿异族服装,吃异族食物

A.①② B.①②③ C.①②④ D.①④

B

课堂练习

6.(2023·江苏泰州·中考真题)《资治通鉴》载:魏主下诏,“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也。宜改姓元氏。”魏主改革的措施是( )

A.说汉话 B.改汉姓 C.通婚姻 D.易汉服

7.(2024·山东聊城·中考真题)胡床、椅子和方凳原是北方少数民族的坐具,在魏晋南北朝时期引入内地。这主要得益于( )

A.科技文化发展 B.中原人民南迁

C.民族交流交融 D.江南地区开发

B

C

北魏孝文帝是我国历史上杰出的少数民族政治改革家。

我们应当如何评价孝文帝?

他不顾守旧势力的反对,坚持改革,顺应历史潮流,改善和巩固了鲜卑拓跋部与汉人的关系,促进了民族交融,推动社会进步。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史