第5章 植被与土壤 第2节 土壤--2025人教版地理必修第一册同步练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 第5章 植被与土壤 第2节 土壤--2025人教版地理必修第一册同步练习题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 462.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-04-18 09:39:34 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025人教版地理必修第一册

第二节 土壤

A组必备知识基础练

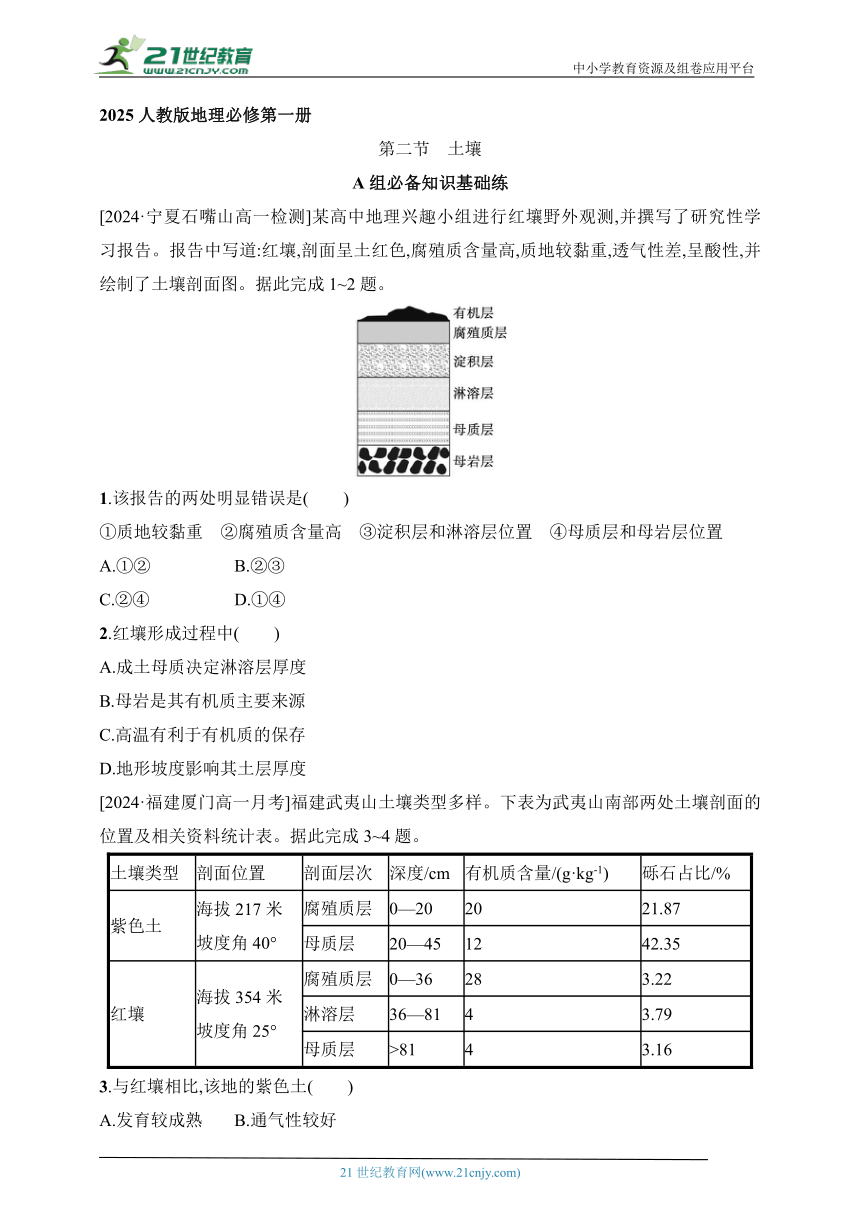

[2024·宁夏石嘴山高一检测]某高中地理兴趣小组进行红壤野外观测,并撰写了研究性学习报告。报告中写道:红壤,剖面呈土红色,腐殖质含量高,质地较黏重,透气性差,呈酸性,并绘制了土壤剖面图。据此完成1~2题。

1.该报告的两处明显错误是( )

①质地较黏重 ②腐殖质含量高 ③淀积层和淋溶层位置 ④母质层和母岩层位置

A.①② B.②③

C.②④ D.①④

2.红壤形成过程中( )

A.成土母质决定淋溶层厚度

B.母岩是其有机质主要来源

C.高温有利于有机质的保存

D.地形坡度影响其土层厚度

[2024·福建厦门高一月考]福建武夷山土壤类型多样。下表为武夷山南部两处土壤剖面的位置及相关资料统计表。据此完成3~4题。

土壤类型 剖面位置 剖面层次 深度/cm 有机质含量/(g·kg-1) 砾石占比/%

紫色土 海拔217米 坡度角40° 腐殖质层 0—20 20 21.87

母质层 20—45 12 42.35

红壤 海拔354米 坡度角25° 腐殖质层 0—36 28 3.22

淋溶层 36—81 4 3.79

母质层 >81 4 3.16

3.与红壤相比,该地的紫色土( )

A.发育较成熟 B.通气性较好

C.保水性较好 D.质地较黏重

4.与红壤相比,该地的紫色土腐殖质层较薄,主要是由于( )

A.径流冲刷较强 B.成土母质的风化较弱

C.水热条件较好 D.微生物分解速率较高

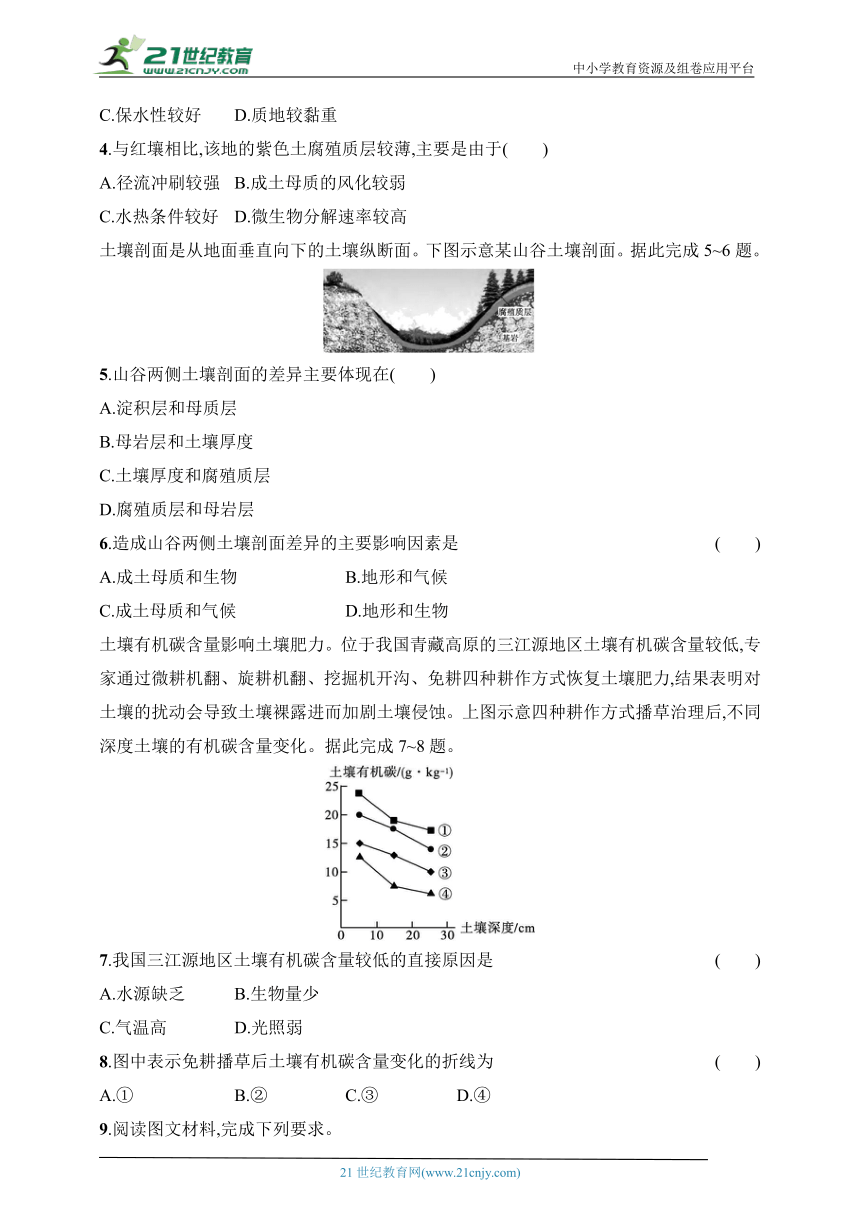

土壤剖面是从地面垂直向下的土壤纵断面。下图示意某山谷土壤剖面。据此完成5~6题。

5.山谷两侧土壤剖面的差异主要体现在( )

A.淀积层和母质层

B.母岩层和土壤厚度

C.土壤厚度和腐殖质层

D.腐殖质层和母岩层

6.造成山谷两侧土壤剖面差异的主要影响因素是 ( )

A.成土母质和生物 B.地形和气候

C.成土母质和气候 D.地形和生物

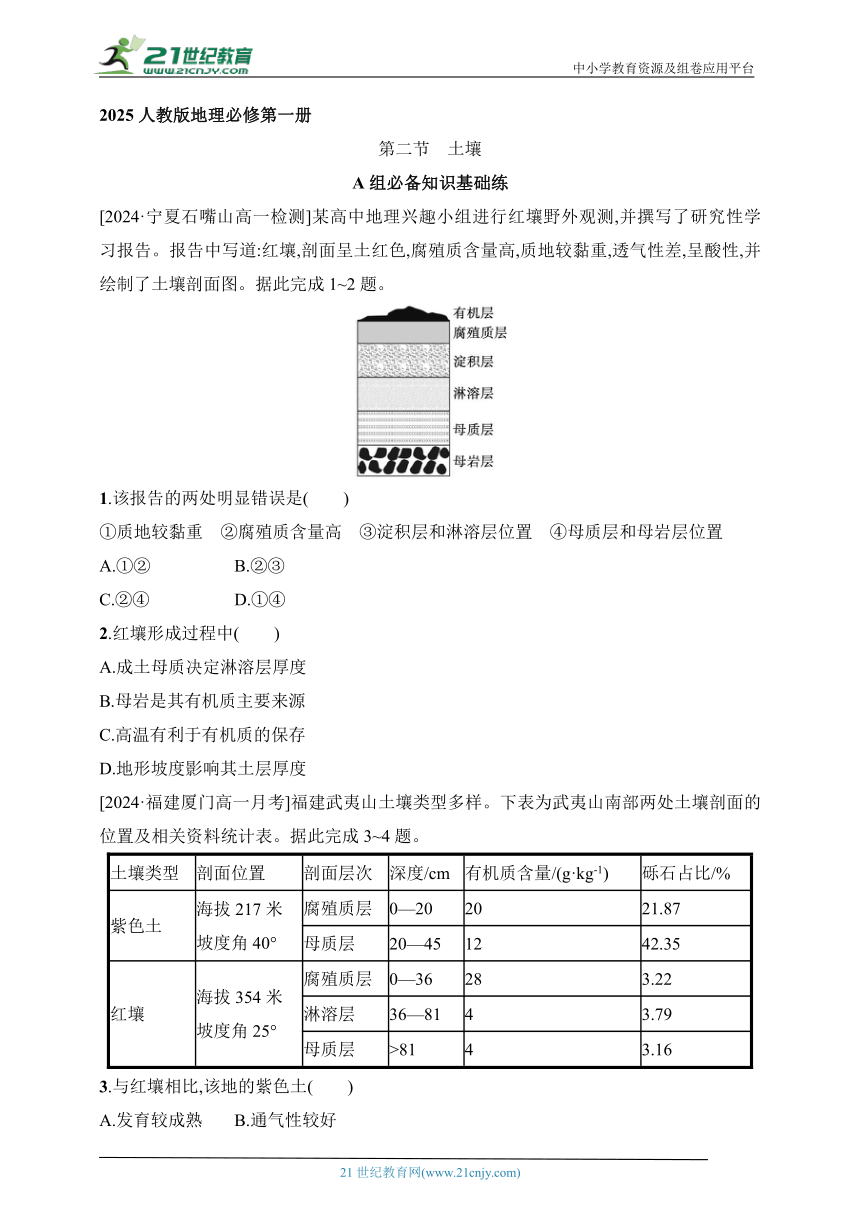

土壤有机碳含量影响土壤肥力。位于我国青藏高原的三江源地区土壤有机碳含量较低,专家通过微耕机翻、旋耕机翻、挖掘机开沟、免耕四种耕作方式恢复土壤肥力,结果表明对土壤的扰动会导致土壤裸露进而加剧土壤侵蚀。上图示意四种耕作方式播草治理后,不同深度土壤的有机碳含量变化。据此完成7~8题。

7.我国三江源地区土壤有机碳含量较低的直接原因是 ( )

A.水源缺乏 B.生物量少

C.气温高 D.光照弱

8.图中表示免耕播草后土壤有机碳含量变化的折线为 ( )

A.① B.② C.③ D.④

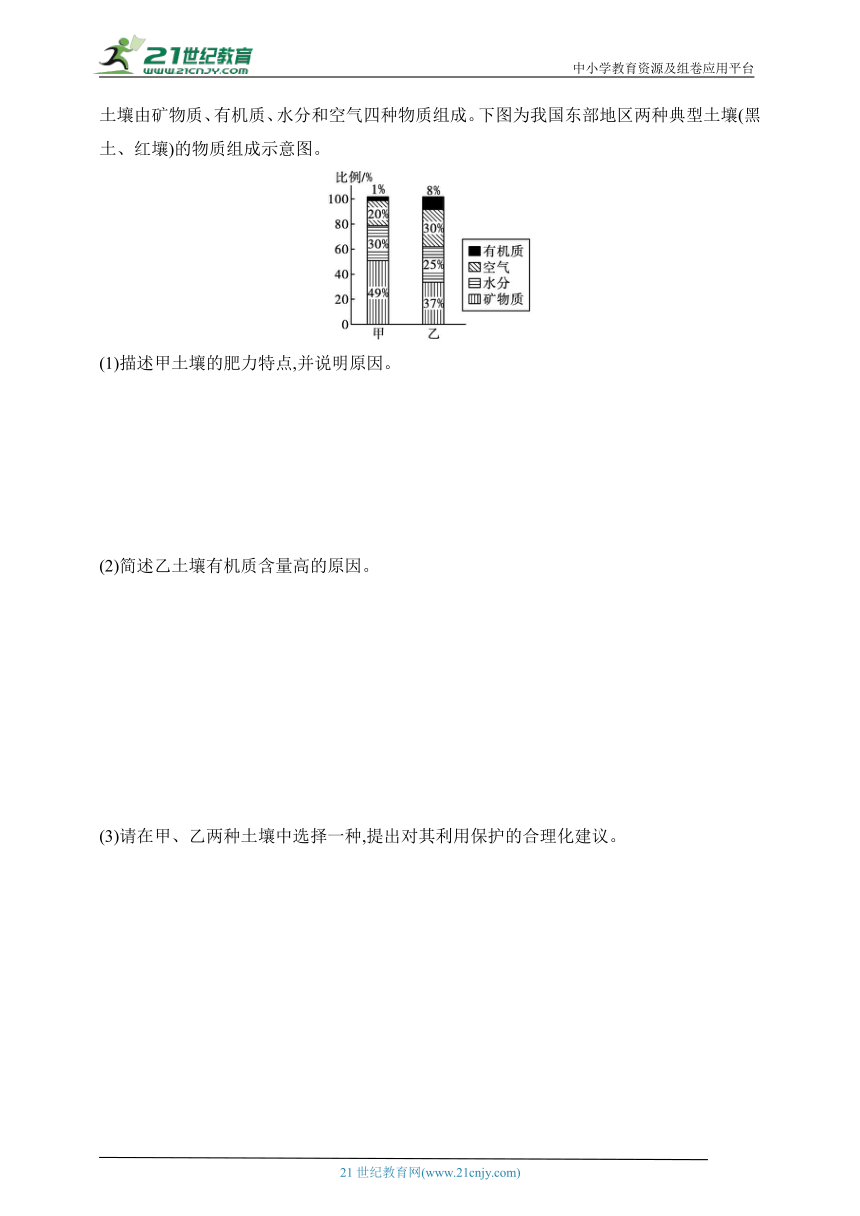

9.阅读图文材料,完成下列要求。

土壤由矿物质、有机质、水分和空气四种物质组成。下图为我国东部地区两种典型土壤(黑土、红壤)的物质组成示意图。

(1)描述甲土壤的肥力特点,并说明原因。

(2)简述乙土壤有机质含量高的原因。

(3)请在甲、乙两种土壤中选择一种,提出对其利用保护的合理化建议。

B组关键能力提升练

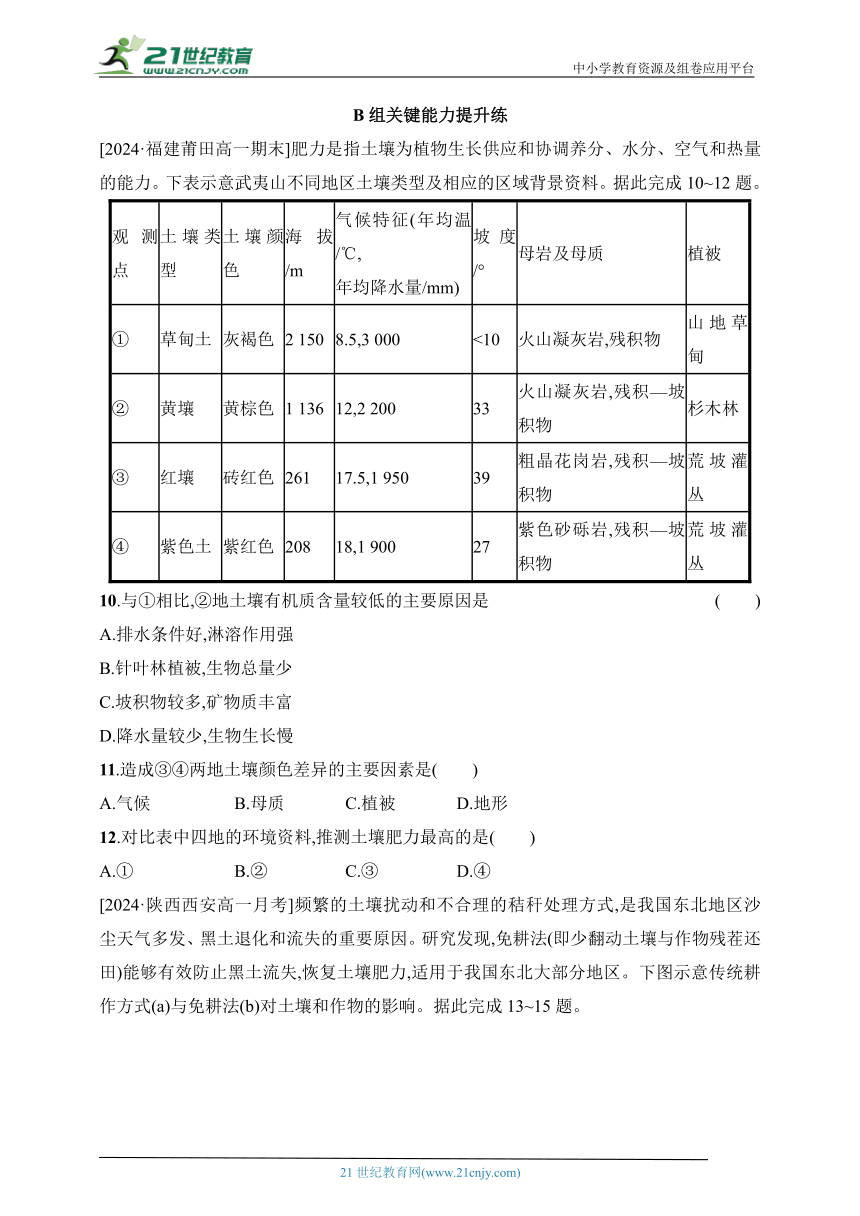

[2024·福建莆田高一期末]肥力是指土壤为植物生长供应和协调养分、水分、空气和热量的能力。下表示意武夷山不同地区土壤类型及相应的区域背景资料。据此完成10~12题。

观测点 土壤类型 土壤颜色 海拔/m 气候特征(年均温/℃, 年均降水量/mm) 坡度/° 母岩及母质 植被

① 草甸土 灰褐色 2 150 8.5,3 000 <10 火山凝灰岩,残积物 山地草甸

② 黄壤 黄棕色 1 136 12,2 200 33 火山凝灰岩,残积—坡积物 杉木林

③ 红壤 砖红色 261 17.5,1 950 39 粗晶花岗岩,残积—坡积物 荒坡灌丛

④ 紫色土 紫红色 208 18,1 900 27 紫色砂砾岩,残积—坡积物 荒坡灌丛

10.与①相比,②地土壤有机质含量较低的主要原因是 ( )

A.排水条件好,淋溶作用强

B.针叶林植被,生物总量少

C.坡积物较多,矿物质丰富

D.降水量较少,生物生长慢

11.造成③④两地土壤颜色差异的主要因素是( )

A.气候 B.母质 C.植被 D.地形

12.对比表中四地的环境资料,推测土壤肥力最高的是( )

A.① B.② C.③ D.④

[2024·陕西西安高一月考]频繁的土壤扰动和不合理的秸秆处理方式,是我国东北地区沙尘天气多发、黑土退化和流失的重要原因。研究发现,免耕法(即少翻动土壤与作物残茬还田)能够有效防止黑土流失,恢复土壤肥力,适用于我国东北大部分地区。下图示意传统耕作方式(a)与免耕法(b)对土壤和作物的影响。据此完成13~15题。

13.东北地区黑土形成的气候条件是( )

A.暖湿 B.暖干 C.冷湿 D.冷干

14.作物残茬还田有利于( )

A.增加种植次数 B.减少土壤水分

C.改善光照条件 D.减轻风力侵蚀

15.与传统耕作方式相比,免耕法使作物根系更加通气透水,主要得益于( )

A.作物品种改良 B.土壤生物增加

C.地下水位下降 D.人类践踏减少

16.[2024·山东潍坊高一月考]阅读图文材料,完成下列要求。

海南热带雨林国家公园地处海南岛中南部,属于热带季风气候,年均温22.5—26 ℃,多年平均降雨量为1 750毫米。海南岛土壤以砖红壤和赤红壤为主,多呈酸性,有机质含量较低。下图示意海南岛主要土壤类型分布。

(1)从植物种类、季相变化两方面描述黄壤分布区内的植被特征。

(2)从气候的角度,解释海南岛自然土壤有机质含量较低的原因。

(3)自然土壤通过人类耕作可以改造成为各种耕作土壤,如水稻土,人们也可以通过改善土壤的结构与性状,提高土壤的生产能力。列举改良海南岛自然土壤的主要措施。

参考答案

第二节 土壤

1.B 2.D 解析 第1题,红壤具有有机质含量低、酸性强、土质黏重的特点,①不符合题意。腐殖质是有机物经微生物分解转化形成的,一般为黑色或暗棕色,是土壤有机质的主要组成部分。红壤腐殖质含量低,②符合题意。淋溶层是由于淋溶作用,使得物质迁移和损失的土层;淀积层常与淋溶层相伴存在,是土壤物质沉淀、积累的层,淀积层应位于淋溶层之下,③符合题意。母质层和母岩层是土壤形成发育的原始物质基础,母质层为疏松的风化碎屑物质,母岩层为坚硬的岩石,母质层位于母岩层之上,④不符合题意。第2题,结合所学知识可知,成土母质决定了土壤中的养分状况;生物是土壤有机物质的主要来源,是土壤形成过程中最活跃的因素;气温高,微生物活跃,分解速度快,不利于土壤有机质的保存;地形坡度大小影响地表疏松物质的迁移速率,从而影响土层厚度。

3.B 4.A 解析 第3题,根据材料可知,紫色土砾石占比较高,所以该地紫色土颗粒较粗,通气性好;保水性差;质地疏松;材料显示红壤剖面层次更多,发育更好。第4题,腐殖质层主要是土壤中的有机质未完全分解形成,不是来自成土母质层;该地红壤和紫色土都出自武夷山南部,水热条件差异小;微生物主要与当地的气温有关,该地红壤和紫色土都出自武夷山南部,水热条件差异小,微生物分解速率差异不大;根据材料可以看出紫色土层海拔217米,坡度角40°,坡度更大,径流冲刷较强,表层大量腐殖质被带走。

5.C 6.D 解析 第5题,由图可知,山谷左侧土壤厚度、腐殖质层较薄,而山谷右侧土壤厚度、腐殖质层较厚。两侧淀积层、母质层和母岩层差别较小。第6题,由上题结论及图示信息可知,山谷左侧地形坡度较大,重力作用和地表径流的侵蚀往往加速疏松地表物质的迁移,所以很难发育成深厚的土壤,且植被较为稀疏,枯枝落叶较少,不利于形成腐殖质,地表径流增多,土壤流失增强,故土壤厚度、腐殖质层较薄;而右侧坡度较缓,植被高大茂密,故土壤厚度、腐殖质层较厚。两侧成土母质、气候类型相同。

7.B 8.A 解析 第7题,三江源地区位于青藏高原腹地,是长江、黄河和澜沧江三条河流的源头,水源相对充足;三江源地区位于我国青藏高原,海拔高,光照充足,但气温低,热量不足,冻土广布,生物量少,直接导致土壤有机碳含量较低。第8题,免耕是最小程度的耕作,不翻动表土,作物残体覆盖地表,地表土壤有机碳含量高。微耕、旋耕、开沟较之免耕,对作物残体、表土结构破坏较大,生物有机碳易流失,地表土壤有机碳含量较免耕状态下要低。综合以上分析可知,图中①折线表示免耕播草后土壤有机碳含量变化。

9.答案 (1)特点:甲土壤为红壤,土壤贫瘠,肥力低。原因:降水较多,土壤淋溶性强,有机质含量少;土质黏重,矿物质比重高,土壤呈酸性。

(2)乙土壤为黑土,主要位于我国东北地区,东北地区气温低,枯枝落叶分解慢,在土壤里积累多;通过微生物分解,枯枝落叶逐渐转变为腐殖质,增加土壤有机质含量。

(3)甲土壤:增施有机肥,种植绿肥作物;撒熟石灰中和其酸性;掺入沙子改变其黏度。(或乙土壤:加强对坡面、沟壑的治理,减少黑土流失;进行秸秆还田和土壤培肥。)

解析 第(1)题,读图可知,甲土壤有机质含量少,位于我国东部地区,说明是季风气候,降水丰富,淋溶作用强;土壤中水分含量高,土质黏重,同时矿物质比例较高,土壤呈酸性。综上所述,甲为我国南方丘陵地区的红壤,土壤贫瘠,肥力低。第(2)题,据所学知识可知,乙土壤为黑土,位于我国东北地区,东北地区纬度高,气温低,微生物分解作用慢,枯枝落叶分解慢,在土壤里积累多,土壤肥沃;枯枝落叶多,通过微生物分解,经历漫长积累,枯枝落叶逐渐转变为腐殖质,土壤有机质含量高,形成肥沃的黑土区。第(3)题,甲土壤:土壤贫瘠,可以增施有机肥,增加土壤肥力,或种植绿肥作物,天然无污染,减少土壤板结;土壤酸性,可以撒熟石灰等碱性物质,中和其酸性,有利于农作物生长;水分多,土质黏重,透气性差,可以掺入沙子改变其黏度。乙土壤:近年来,黑土区耕作,水土流失严重,可以加强对坡面、沟壑的治理,减小地形起伏;通过秸秆还田和土壤培肥,保持和增加土壤肥力,减少化肥使用,减轻环境污染。

10.A 11.B 12.A 解析 第10题,结合材料可知,②地坡度较大,流水速度较快,因此淋溶作用较强;②地水热条件较好,生物总量并不少;坡积物较多会导致土壤有机质累积;②地降水并不少,且热量充足,因此生物生长较快。第11题,结合表可知,紫色土的成土母岩层为紫色砂砾岩,红壤的成土母岩层为花岗岩,因此形成了颜色不同的土壤;③和④的气候、植被和地形具有相似性。第12题,从表中可以看出,四地中红壤和紫色土区域植被较稀疏,所以土壤肥力也应相对较低;黄壤地区坡度较陡,土壤易被侵蚀,养分易流失,所以土壤肥力比草甸土地区低,故草甸土土壤肥力最高。

13.C 14.D 15.B 解析 第13题,东北地区纬度高,气温低,热量不足,很难形成暖湿和暖干的环境;东北地区属于我国季风气候区,夏季降水多,气候湿润。第14题,作物残茬还田可以覆盖表土,减轻风力侵蚀;遮挡部分太阳辐射,减少光照;减少蒸发,保持土壤水分;东北地区农作物基本上都是一年一熟,作物残茬还田可以增加土壤有机质,但不能增加种植次数。第15题,免耕法,少翻动土壤与作物残茬还田可以增加土壤中的有机质,为土壤中的生物活动提供大量的营养物质,从而增加土壤生物,使作物根系更加通气透水;作物品种改良主要是与基因相关;作物残茬还田可以保持土壤水分,但对地下水位影响较小;免耕法可以减少人类践踏,但对土壤透水通气的影响较小。

16.答案 (1)植物种类丰富,以阔叶树为主;森林常青,无明显季相变化。

(2)海南岛地处热带,气温高,微生物活动较强,土壤中有机物分解快,积累较少;降水多,土壤中有机质会随水流失,导致土壤有机质含量低。

(3)掺入沙子,改良土壤结构;施撒石灰,降低土壤酸性;增施有机肥,提高土壤肥力。

解析 第(1)题,根据材料和所学知识可知,该地植被以热带雨林为主,植被种类丰富;植被以常绿树种为主,无明显的季节变化。第(2)题,根据材料可知,该地纬度位置较低,气温较高,微生物活性较高,土壤中有机质分解较快,有机质积累较少;该地降水较多,土壤淋溶作用较强,土壤养分随流水流失严重,导致土壤有机质含量较低。第(3)题,掺入沙子等物质,改善土壤的结构;当地土壤以酸性的红壤为主,可以通过撒石灰等,降低土壤酸性;施加有机肥等,提高土壤肥力。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025人教版地理必修第一册

第二节 土壤

A组必备知识基础练

[2024·宁夏石嘴山高一检测]某高中地理兴趣小组进行红壤野外观测,并撰写了研究性学习报告。报告中写道:红壤,剖面呈土红色,腐殖质含量高,质地较黏重,透气性差,呈酸性,并绘制了土壤剖面图。据此完成1~2题。

1.该报告的两处明显错误是( )

①质地较黏重 ②腐殖质含量高 ③淀积层和淋溶层位置 ④母质层和母岩层位置

A.①② B.②③

C.②④ D.①④

2.红壤形成过程中( )

A.成土母质决定淋溶层厚度

B.母岩是其有机质主要来源

C.高温有利于有机质的保存

D.地形坡度影响其土层厚度

[2024·福建厦门高一月考]福建武夷山土壤类型多样。下表为武夷山南部两处土壤剖面的位置及相关资料统计表。据此完成3~4题。

土壤类型 剖面位置 剖面层次 深度/cm 有机质含量/(g·kg-1) 砾石占比/%

紫色土 海拔217米 坡度角40° 腐殖质层 0—20 20 21.87

母质层 20—45 12 42.35

红壤 海拔354米 坡度角25° 腐殖质层 0—36 28 3.22

淋溶层 36—81 4 3.79

母质层 >81 4 3.16

3.与红壤相比,该地的紫色土( )

A.发育较成熟 B.通气性较好

C.保水性较好 D.质地较黏重

4.与红壤相比,该地的紫色土腐殖质层较薄,主要是由于( )

A.径流冲刷较强 B.成土母质的风化较弱

C.水热条件较好 D.微生物分解速率较高

土壤剖面是从地面垂直向下的土壤纵断面。下图示意某山谷土壤剖面。据此完成5~6题。

5.山谷两侧土壤剖面的差异主要体现在( )

A.淀积层和母质层

B.母岩层和土壤厚度

C.土壤厚度和腐殖质层

D.腐殖质层和母岩层

6.造成山谷两侧土壤剖面差异的主要影响因素是 ( )

A.成土母质和生物 B.地形和气候

C.成土母质和气候 D.地形和生物

土壤有机碳含量影响土壤肥力。位于我国青藏高原的三江源地区土壤有机碳含量较低,专家通过微耕机翻、旋耕机翻、挖掘机开沟、免耕四种耕作方式恢复土壤肥力,结果表明对土壤的扰动会导致土壤裸露进而加剧土壤侵蚀。上图示意四种耕作方式播草治理后,不同深度土壤的有机碳含量变化。据此完成7~8题。

7.我国三江源地区土壤有机碳含量较低的直接原因是 ( )

A.水源缺乏 B.生物量少

C.气温高 D.光照弱

8.图中表示免耕播草后土壤有机碳含量变化的折线为 ( )

A.① B.② C.③ D.④

9.阅读图文材料,完成下列要求。

土壤由矿物质、有机质、水分和空气四种物质组成。下图为我国东部地区两种典型土壤(黑土、红壤)的物质组成示意图。

(1)描述甲土壤的肥力特点,并说明原因。

(2)简述乙土壤有机质含量高的原因。

(3)请在甲、乙两种土壤中选择一种,提出对其利用保护的合理化建议。

B组关键能力提升练

[2024·福建莆田高一期末]肥力是指土壤为植物生长供应和协调养分、水分、空气和热量的能力。下表示意武夷山不同地区土壤类型及相应的区域背景资料。据此完成10~12题。

观测点 土壤类型 土壤颜色 海拔/m 气候特征(年均温/℃, 年均降水量/mm) 坡度/° 母岩及母质 植被

① 草甸土 灰褐色 2 150 8.5,3 000 <10 火山凝灰岩,残积物 山地草甸

② 黄壤 黄棕色 1 136 12,2 200 33 火山凝灰岩,残积—坡积物 杉木林

③ 红壤 砖红色 261 17.5,1 950 39 粗晶花岗岩,残积—坡积物 荒坡灌丛

④ 紫色土 紫红色 208 18,1 900 27 紫色砂砾岩,残积—坡积物 荒坡灌丛

10.与①相比,②地土壤有机质含量较低的主要原因是 ( )

A.排水条件好,淋溶作用强

B.针叶林植被,生物总量少

C.坡积物较多,矿物质丰富

D.降水量较少,生物生长慢

11.造成③④两地土壤颜色差异的主要因素是( )

A.气候 B.母质 C.植被 D.地形

12.对比表中四地的环境资料,推测土壤肥力最高的是( )

A.① B.② C.③ D.④

[2024·陕西西安高一月考]频繁的土壤扰动和不合理的秸秆处理方式,是我国东北地区沙尘天气多发、黑土退化和流失的重要原因。研究发现,免耕法(即少翻动土壤与作物残茬还田)能够有效防止黑土流失,恢复土壤肥力,适用于我国东北大部分地区。下图示意传统耕作方式(a)与免耕法(b)对土壤和作物的影响。据此完成13~15题。

13.东北地区黑土形成的气候条件是( )

A.暖湿 B.暖干 C.冷湿 D.冷干

14.作物残茬还田有利于( )

A.增加种植次数 B.减少土壤水分

C.改善光照条件 D.减轻风力侵蚀

15.与传统耕作方式相比,免耕法使作物根系更加通气透水,主要得益于( )

A.作物品种改良 B.土壤生物增加

C.地下水位下降 D.人类践踏减少

16.[2024·山东潍坊高一月考]阅读图文材料,完成下列要求。

海南热带雨林国家公园地处海南岛中南部,属于热带季风气候,年均温22.5—26 ℃,多年平均降雨量为1 750毫米。海南岛土壤以砖红壤和赤红壤为主,多呈酸性,有机质含量较低。下图示意海南岛主要土壤类型分布。

(1)从植物种类、季相变化两方面描述黄壤分布区内的植被特征。

(2)从气候的角度,解释海南岛自然土壤有机质含量较低的原因。

(3)自然土壤通过人类耕作可以改造成为各种耕作土壤,如水稻土,人们也可以通过改善土壤的结构与性状,提高土壤的生产能力。列举改良海南岛自然土壤的主要措施。

参考答案

第二节 土壤

1.B 2.D 解析 第1题,红壤具有有机质含量低、酸性强、土质黏重的特点,①不符合题意。腐殖质是有机物经微生物分解转化形成的,一般为黑色或暗棕色,是土壤有机质的主要组成部分。红壤腐殖质含量低,②符合题意。淋溶层是由于淋溶作用,使得物质迁移和损失的土层;淀积层常与淋溶层相伴存在,是土壤物质沉淀、积累的层,淀积层应位于淋溶层之下,③符合题意。母质层和母岩层是土壤形成发育的原始物质基础,母质层为疏松的风化碎屑物质,母岩层为坚硬的岩石,母质层位于母岩层之上,④不符合题意。第2题,结合所学知识可知,成土母质决定了土壤中的养分状况;生物是土壤有机物质的主要来源,是土壤形成过程中最活跃的因素;气温高,微生物活跃,分解速度快,不利于土壤有机质的保存;地形坡度大小影响地表疏松物质的迁移速率,从而影响土层厚度。

3.B 4.A 解析 第3题,根据材料可知,紫色土砾石占比较高,所以该地紫色土颗粒较粗,通气性好;保水性差;质地疏松;材料显示红壤剖面层次更多,发育更好。第4题,腐殖质层主要是土壤中的有机质未完全分解形成,不是来自成土母质层;该地红壤和紫色土都出自武夷山南部,水热条件差异小;微生物主要与当地的气温有关,该地红壤和紫色土都出自武夷山南部,水热条件差异小,微生物分解速率差异不大;根据材料可以看出紫色土层海拔217米,坡度角40°,坡度更大,径流冲刷较强,表层大量腐殖质被带走。

5.C 6.D 解析 第5题,由图可知,山谷左侧土壤厚度、腐殖质层较薄,而山谷右侧土壤厚度、腐殖质层较厚。两侧淀积层、母质层和母岩层差别较小。第6题,由上题结论及图示信息可知,山谷左侧地形坡度较大,重力作用和地表径流的侵蚀往往加速疏松地表物质的迁移,所以很难发育成深厚的土壤,且植被较为稀疏,枯枝落叶较少,不利于形成腐殖质,地表径流增多,土壤流失增强,故土壤厚度、腐殖质层较薄;而右侧坡度较缓,植被高大茂密,故土壤厚度、腐殖质层较厚。两侧成土母质、气候类型相同。

7.B 8.A 解析 第7题,三江源地区位于青藏高原腹地,是长江、黄河和澜沧江三条河流的源头,水源相对充足;三江源地区位于我国青藏高原,海拔高,光照充足,但气温低,热量不足,冻土广布,生物量少,直接导致土壤有机碳含量较低。第8题,免耕是最小程度的耕作,不翻动表土,作物残体覆盖地表,地表土壤有机碳含量高。微耕、旋耕、开沟较之免耕,对作物残体、表土结构破坏较大,生物有机碳易流失,地表土壤有机碳含量较免耕状态下要低。综合以上分析可知,图中①折线表示免耕播草后土壤有机碳含量变化。

9.答案 (1)特点:甲土壤为红壤,土壤贫瘠,肥力低。原因:降水较多,土壤淋溶性强,有机质含量少;土质黏重,矿物质比重高,土壤呈酸性。

(2)乙土壤为黑土,主要位于我国东北地区,东北地区气温低,枯枝落叶分解慢,在土壤里积累多;通过微生物分解,枯枝落叶逐渐转变为腐殖质,增加土壤有机质含量。

(3)甲土壤:增施有机肥,种植绿肥作物;撒熟石灰中和其酸性;掺入沙子改变其黏度。(或乙土壤:加强对坡面、沟壑的治理,减少黑土流失;进行秸秆还田和土壤培肥。)

解析 第(1)题,读图可知,甲土壤有机质含量少,位于我国东部地区,说明是季风气候,降水丰富,淋溶作用强;土壤中水分含量高,土质黏重,同时矿物质比例较高,土壤呈酸性。综上所述,甲为我国南方丘陵地区的红壤,土壤贫瘠,肥力低。第(2)题,据所学知识可知,乙土壤为黑土,位于我国东北地区,东北地区纬度高,气温低,微生物分解作用慢,枯枝落叶分解慢,在土壤里积累多,土壤肥沃;枯枝落叶多,通过微生物分解,经历漫长积累,枯枝落叶逐渐转变为腐殖质,土壤有机质含量高,形成肥沃的黑土区。第(3)题,甲土壤:土壤贫瘠,可以增施有机肥,增加土壤肥力,或种植绿肥作物,天然无污染,减少土壤板结;土壤酸性,可以撒熟石灰等碱性物质,中和其酸性,有利于农作物生长;水分多,土质黏重,透气性差,可以掺入沙子改变其黏度。乙土壤:近年来,黑土区耕作,水土流失严重,可以加强对坡面、沟壑的治理,减小地形起伏;通过秸秆还田和土壤培肥,保持和增加土壤肥力,减少化肥使用,减轻环境污染。

10.A 11.B 12.A 解析 第10题,结合材料可知,②地坡度较大,流水速度较快,因此淋溶作用较强;②地水热条件较好,生物总量并不少;坡积物较多会导致土壤有机质累积;②地降水并不少,且热量充足,因此生物生长较快。第11题,结合表可知,紫色土的成土母岩层为紫色砂砾岩,红壤的成土母岩层为花岗岩,因此形成了颜色不同的土壤;③和④的气候、植被和地形具有相似性。第12题,从表中可以看出,四地中红壤和紫色土区域植被较稀疏,所以土壤肥力也应相对较低;黄壤地区坡度较陡,土壤易被侵蚀,养分易流失,所以土壤肥力比草甸土地区低,故草甸土土壤肥力最高。

13.C 14.D 15.B 解析 第13题,东北地区纬度高,气温低,热量不足,很难形成暖湿和暖干的环境;东北地区属于我国季风气候区,夏季降水多,气候湿润。第14题,作物残茬还田可以覆盖表土,减轻风力侵蚀;遮挡部分太阳辐射,减少光照;减少蒸发,保持土壤水分;东北地区农作物基本上都是一年一熟,作物残茬还田可以增加土壤有机质,但不能增加种植次数。第15题,免耕法,少翻动土壤与作物残茬还田可以增加土壤中的有机质,为土壤中的生物活动提供大量的营养物质,从而增加土壤生物,使作物根系更加通气透水;作物品种改良主要是与基因相关;作物残茬还田可以保持土壤水分,但对地下水位影响较小;免耕法可以减少人类践踏,但对土壤透水通气的影响较小。

16.答案 (1)植物种类丰富,以阔叶树为主;森林常青,无明显季相变化。

(2)海南岛地处热带,气温高,微生物活动较强,土壤中有机物分解快,积累较少;降水多,土壤中有机质会随水流失,导致土壤有机质含量低。

(3)掺入沙子,改良土壤结构;施撒石灰,降低土壤酸性;增施有机肥,提高土壤肥力。

解析 第(1)题,根据材料和所学知识可知,该地植被以热带雨林为主,植被种类丰富;植被以常绿树种为主,无明显的季节变化。第(2)题,根据材料可知,该地纬度位置较低,气温较高,微生物活性较高,土壤中有机质分解较快,有机质积累较少;该地降水较多,土壤淋溶作用较强,土壤养分随流水流失严重,导致土壤有机质含量较低。第(3)题,掺入沙子等物质,改善土壤的结构;当地土壤以酸性的红壤为主,可以通过撒石灰等,降低土壤酸性;施加有机肥等,提高土壤肥力。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里