第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践 课件(共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践 课件(共22张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

《中外历史纲要》下

筚路蓝缕,以启新途——

第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

课标要求:了解列宁领导的十月革命爆发的原因、过程,理解十月革命的世界历史意义。

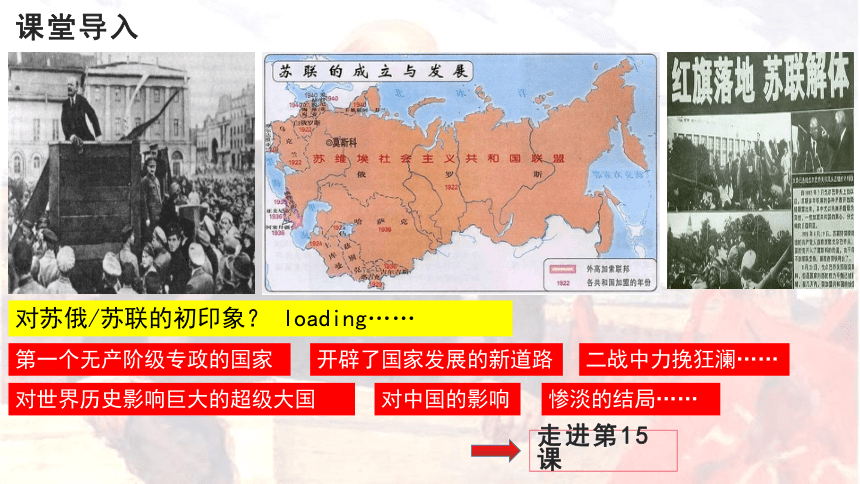

课堂导入

对世界历史影响巨大的超级大国

第一个无产阶级专政的国家

对苏俄/苏联的初印象? loading……

开辟了国家发展的新道路

二战中力挽狂澜……

对中国的影响

惨淡的结局……

走进第15课

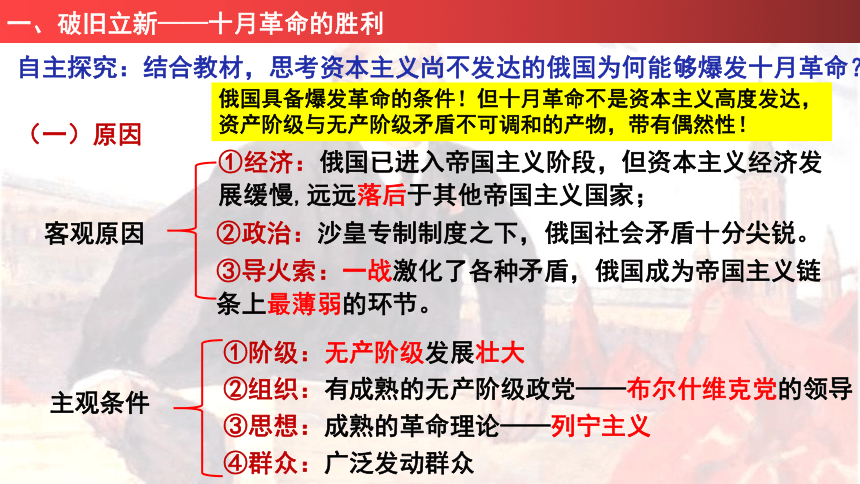

一、破旧立新——十月革命的胜利

自主探究:结合教材,思考资本主义尚不发达的俄国为何能够爆发十月革命?

(一)原因

①经济:俄国已进入帝国主义阶段,但资本主义经济发展缓慢,远远落后于其他帝国主义国家;

②政治:沙皇专制制度之下,俄国社会矛盾十分尖锐。

③导火索:一战激化了各种矛盾,俄国成为帝国主义链条上最薄弱的环节。

客观原因

主观条件

③思想:成熟的革命理论——列宁主义

②组织:有成熟的无产阶级政党——布尔什维克党的领导

①阶级:无产阶级发展壮大

④群众:广泛发动群众

俄国具备爆发革命的条件!但十月革命不是资本主义高度发达,资产阶级与无产阶级矛盾不可调和的产物,带有偶然性!

一、破旧立新——十月革命的胜利

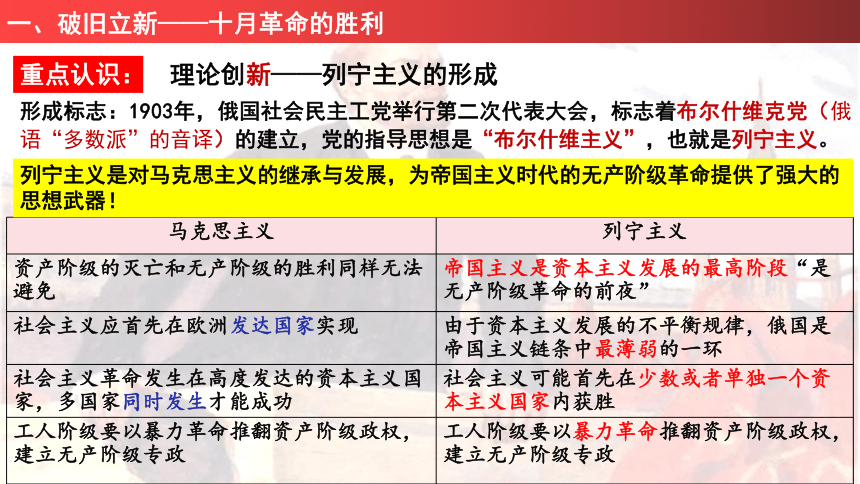

马克思主义 列宁主义

资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利同样无法避免 帝国主义是资本主义发展的最高阶段“是无产阶级革命的前夜”

社会主义应首先在欧洲发达国家实现 由于资本主义发展的不平衡规律,俄国是帝国主义链条中最薄弱的一环

社会主义革命发生在高度发达的资本主义国家,多国家同时发生才能成功 社会主义可能首先在少数或者单独一个资本主义国家内获胜

工人阶级要以暴力革命推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政 工人阶级要以暴力革命推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政

理论创新——列宁主义的形成

形成标志:1903年,俄国社会民主工党举行第二次代表大会,标志着布尔什维克党(俄语“多数派”的音译)的建立,党的指导思想是“布尔什维主义”,也就是列宁主义。

重点认识:

列宁主义是对马克思主义的继承与发展,为帝国主义时代的无产阶级革命提供了强大的思想武器!

一、破旧立新——十月革命的胜利

自主学习:阅读教材,梳理十月革命的历程,将以下时间轴补充完整。

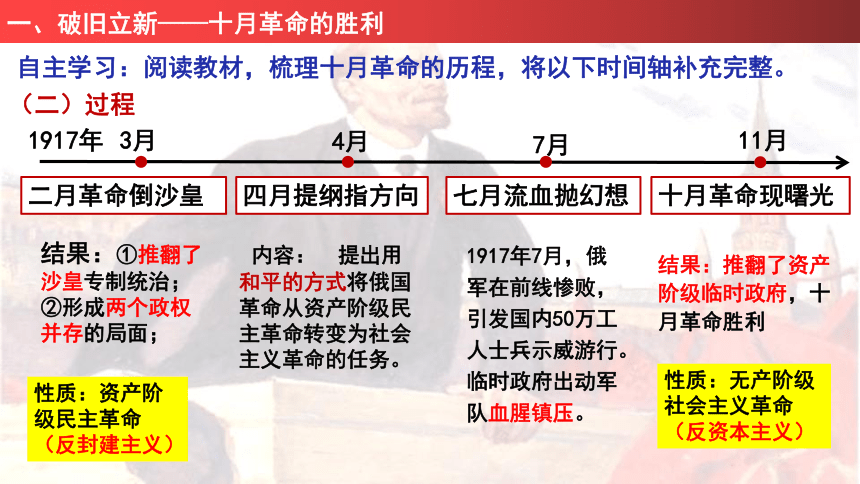

(二)过程

1917年

7月

11月

4月

3月

二月革命倒沙皇

结果:①推翻了沙皇专制统治;

②形成两个政权并存的局面;

性质:资产阶级民主革命(反封建主义)

四月提纲指方向

内容: 提出用和平的方式将俄国革命从资产阶级民主革命转变为社会主义革命的任务。

七月流血抛幻想

1917年7月,俄军在前线惨败,引发国内50万工人士兵示威游行。临时政府出动军队血腥镇压。

十月革命现曙光

结果:推翻了资产阶级临时政府,十月革命胜利

性质:无产阶级社会主义革命

(反资本主义)

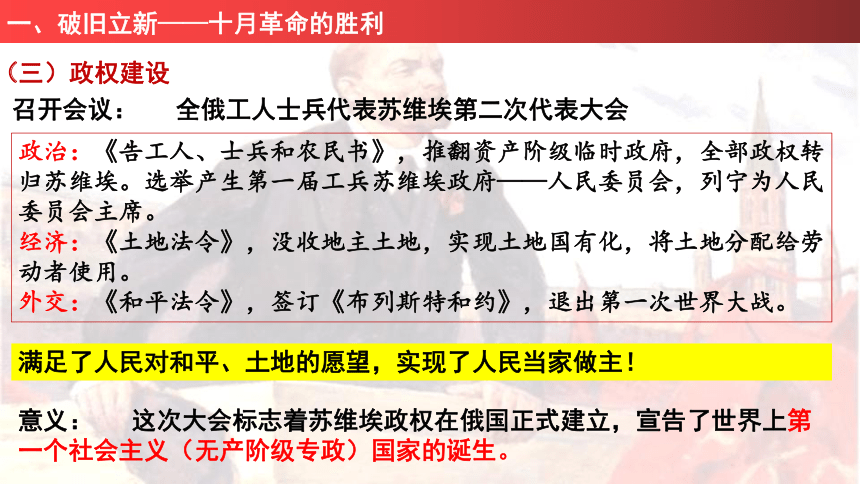

(三)政权建设

政治:《告工人、士兵和农民书》,推翻资产阶级临时政府,全部政权转归苏维埃。选举产生第一届工兵苏维埃政府——人民委员会,列宁为人民委员会主席。

经济:《土地法令》,没收地主土地,实现土地国有化,将土地分配给劳动者使用。

外交:《和平法令》,签订《布列斯特和约》,退出第一次世界大战。

召开会议:

全俄工人士兵代表苏维埃第二次代表大会

意义: 这次大会标志着苏维埃政权在俄国正式建立,宣告了世界上第一个社会主义(无产阶级专政)国家的诞生。

一、破旧立新——十月革命的胜利

满足了人民对和平、土地的愿望,实现了人民当家做主!

一、破旧立新——十月革命的胜利

合作探讨:根据课文及材料,探讨十月革命的意义。

材料1:十月革命使经济文化不发达的俄国,在短时间内摆脱了封建残余的束缚和剥削阶级的统治;建立了新型的无产阶级专政,开辟出社会主义发展的道路。

——岳麓书社第20课《俄国十月社会主义》

材料2:“一个人的生命应当这样度过:当他回首往事的时候不会因虚度年华而悔恨,也不会因碌碌无为而羞愧;在临死的时候,他能够说‘我的整个生命和全部精力,都已经献给了世界上最壮丽的事业——为人类的解放而斗争。’”

——奥斯特洛夫斯基《钢铁是怎样炼成的》

在我们的社会中,劳动不仅是经济的范畴,而且是道德的范畴。

——马卡连柯(苏联教育家)

对俄国:

结束了剥削阶级在俄国的统治,建立了第一个无产阶级领导的国家,为俄国的社会发展开辟了一条新的道路,其所提倡的道德观念和价值观,造就了一代新人;

(四)意义

材料3:“十月革命一声炮响,给我们送来了马克思列宁主义。十月革命帮助了中国的也帮助了全世界的先进分子,用无产阶级的宇宙观作为观察国家命运的工具,重新考虑自己的问题。走俄国人的路——这就是结论。”

——毛泽东《论人民民主专政》

一、破旧立新——十月革命的胜利

合作探讨:根据课文及材料,探讨十月革命的意义。

“新和谐公社”蓝图

1848《共产党宣言》

1871巴黎公社运动

1917十月革命

对世界:

十月革命是世界现代史的开端,从此,资本主义和社会主义两种社会制度并存和竞争,成为世界历史的重要内容;

对殖民地半殖民地:

打击了帝国主义统治,鼓舞了殖民地半殖民地人民的解放斗争,改变了20世纪的世界格局。

对全人类:

实现了社会主义从理想到现实的伟大飞跃,开辟了人类探索社会主义道路的新纪元。

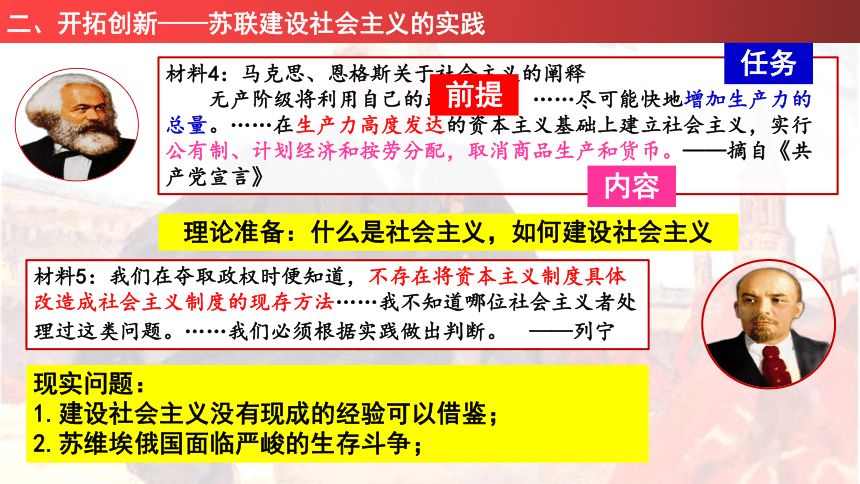

二、开拓创新——苏联建设社会主义的实践

材料4:马克思、恩格斯关于社会主义的阐释

无产阶级将利用自己的政治统治,……尽可能快地增加生产力的总量。……在生产力高度发达的资本主义基础上建立社会主义,实行公有制、计划经济和按劳分配,取消商品生产和货币。——摘自《共产党宣言》

任务

前提

内容

理论准备:什么是社会主义,如何建设社会主义

材料5:我们在夺取政权时便知道,不存在将资本主义制度具体改造成社会主义制度的现存方法……我不知道哪位社会主义者处理过这类问题。……我们必须根据实践做出判断。 ——列宁

现实问题:

1.建设社会主义没有现成的经验可以借鉴;

2.苏维埃俄国面临严峻的生存斗争;

材料6:国内战争致使俄国的经济情况极为糟糕,重要的粮食、燃料和原料产地均被敌人夺走,生活必需品严重匮乏,以至城市人口每两天才领到1/8磅面包。

——苏州大学编《世界现代史》

外国反苏武装干涉

苏维埃政权面临战争威胁,物资匮乏,形势危急;

(1)背景:

“非常时期”

(2)对策:

“非常政策”

战时共产主义

政策

探索一:战时共产主义政策

二、开拓创新——苏联建设社会主义的实践

(3)内容:

问题1:想一想,战时共产主义政策有何“非常之处”?如何评价战时共产主义政策?

探索一:战时共产主义政策

二、开拓创新——苏联建设社会主义的实践

政策 内容 战时共产主义政策

农 业 余粮征集制

(把农民除口粮、种子以外的一切余粮收集到国家手中)

工 业 大中小企业全部收归国有

(单一的公有制,高度集中管理)

贸 易、分配 取消自由贸易,一切生活必需品由国家统一分配;(否定商品、货币关系)

劳动原则 成年人义务劳动制(“不劳动者不得食”的原则)

(4)特点:

运用军事和行政手段管理经济

“非常”之处

(5)目的:

把有限的力量集中起来保障战争胜利,巩固新生的苏维埃政权。

(6)评价:

必要性:非常时期(战时特定环境逼迫下实行的);

积极性:

适应了战时的需要,最大限度集中人力物力财力保障战争胜利,巩固了新生的苏维埃政权;

探索一:战时共产主义政策

二、开拓创新——苏联建设社会主义的实践

材料7:在一个遭受帝国主义战争破坏的国家里,实行余粮收集制,禁止自由贸易,严格地计算和平均分配每一磅粮食,不仅是为了维持生存和战争,而且已经超越了“一般革命”的任务,是共产主义的任务,是推进社会主义的“真正的主要门径”。 ——列宁起草的俄共(布)八大党纲(1919年)

问题2:通过战时共产主义政策直接过渡到社会主义是否可行呢?为什么?

材料8:1920年,许多农民给各级苏维埃机关提交请愿书,要求停止余粮收集制……与穷凶极恶的资产阶级强盗的斗争已经三年了……我们毫无怨言地承受着这些重担……1920年余粮收集额的增加,这是我们无力负担的,农村缺少鞋子、衣服和日用品;

——陈新民《苏联演变与社会主义改革》

材料9:在喀琅施塔得水兵叛乱中……提出“要苏维埃,不要布尔什维克”、“立即取消粮食征购队”的口号。

——陈新民《苏联演变与社会主义改革》

人民的心声!

政治危机

经济危机

探索一:战时共产主义政策

二、开拓创新——苏联建设社会主义的实践

消极性:超越生产力发展水平,违背经济规律,损害农民利益,造成严重的经济危机和政治危机。

(6)评价:

探索二:新经济政策

《列宁会见上访农民》

材料10:我们计划……用无产阶级国家直接下命令的办法在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的产品和分配。现实生活说明我们错了。

——列宁《论粮食税》

生产力低下

结论:战时共产主义政策和俄国“小农国家”的国情脱节,生产关系的调整与生产力水平不相适应。战时共产主义政策不是向社会主义过渡的正确途径!

新经济政策的实施:

(1)背景:经济危机和政治危机,战时共产主义政策已经不适应战后国情;

(2)标志: 1921年3月,俄共(布)“十大”;

二、开拓创新——苏联建设社会主义的实践

战时共产主义 政策 新经济政策 “新”之处

农业 余粮收集制 固定粮食税

工业 大中小企业 全部国有化,高度集中管理 关系国家命脉企业归国家所有,实行经济核算;中小企业允许本国和外国资中本家经营

商业 取消自由贸易 允许商品买卖,自由贸易

分配 成年人义务劳动制和实物配给制 按劳分配,工资制

提高农民生产积极性

生产资料:公有制占主体,允许私有制存在。

管理体制:市场调节

允许商品交换和货币流通。

实行按劳分配。

探索二:新经济政策

二、开拓创新——苏联建设社会主义的实践

(3)内容:

问题3:对比战时共产主义政策和新经济政策的内容,思考新经济政策“新”在哪里?

(4)评价:①实践效果:

1922年苏俄农民踊跃交纳粮食税

年份 项目 1913 1920 1925

农业总产值(%) 100 67 112

种植业(%) 100 64 107

畜牧业(%) 100 72 121

工业生产指数(%) 100 13.8 75.5

探索二:新经济政策

二、开拓创新——苏联建设社会主义的实践

稳定和恢复了国民经济,巩固了苏维埃政权;

共产主义(马克思设想)

生产资料:公有制

管理体制:行政管理

流通体制:取消商品、货币

分配体制:按劳分配

战时共产主义政策

工业:大中小企业全部收归国有、高度集中管理;

商业:取消自由贸易;

义务劳动制,食物配给制

新经济政策

工业:公有制占主导,允许私有制存在;利用市场调节;

商业:利用商品、货币关系;

分配:按劳分配

材料11:我们还不能实现从小生产到社会主义的直接过渡……所以我们应该利用资本主义作为小生产和社会主义的中间环节,作为提高生产力的手段、途径、方法和方式。 ——列宁《论粮食税》

国情与教训

新经济政策

目的

新经济政策是对社会主义建设道路的有益探索,丰富、发展了马克思主义。

(4)评价:②理论意义:

探索二:新经济政策

二、开拓创新——苏联建设社会主义的实践

直接过渡

间接过渡

1922年12月30日,苏维埃社会主义共和国联盟(简称苏联)成立,最初只有4个加盟共和国,到1940年最终形成了由15个加盟共和国组成的领土面积世界第一的大国,1991年12月25日解体。

1924年列宁逝世,苏联社会主义建设的接力棒交到了斯大林手中。

沙俄

1547年—1917年

苏俄

苏联

俄罗斯

1917年—1922年

1922年—1991年

1991年以后

二、开拓创新——苏联建设社会主义的实践

二、开拓创新——苏联建设社会主义的实践

探索三:苏联模式

材料12:斯大林一直认为长期依靠新经济政策“会扼杀社会主义因素而复活资本主义”。他……认为新经济政策是对革命成果的威胁。

——沈志华《一个大国的崛起与崩溃》

材料13:“1924年初列宁逝世后,斯大林的领导地位逐渐确立,此时的苏联处于在西方资本主义国家封锁和包围之中,孤立无援,国内工业生产极其落后,到1928年,苏联工业产值还不到德国的一半,是美国的八分之一,全国只有不到三万辆拖拉机,99%的耕种要靠畜力和人力完成。” ——《大国崛起》

问题4:阅读课文及材料,思考苏联模式形成的原因有哪些?

②国际形势:处于资本主义国家的包围和战争威胁之中;

③经济形势:生产力水平尤其是重工业相对落后;

(1)原因:①个人因素:领导人对社会主义建设的认识差异

加强社会主义工业化建设的迫切性!

二、开拓创新——苏联建设社会主义的实践

探索三:苏联模式

项 目 内 容

工业政策 (1925年联共布十四大) “社会主义工业化”(优先发展重工业,以农业、轻工业为重工业发展提供资金)

农业政策 (1927年联共布十五大) 农业集体化(集体农庄)

经济体制 实行单一公有制,高度集中的计划经济

资本主义工业化道路

两次工业革命

时间:18C60S—19C末20C初

行业:先发展轻工业,后重工业

条件:通过殖民掠夺获取资金、原料、市场等;

实行资本主义私有制,重商主义、自由主义经济思想

①高度集中的计划经济增强了政府对经济的统筹管理,有利于集中力量办大事,短时间内取得巨大成就;

②建立了独立于世界市场之外的经济体系,与1929—1933年经济危机时资本主义国家的惨淡局面形成鲜明对比;

③以农业集体化支持工业化有效的解决了资金、原料的供应问题,建立了经济发展的内在要素。

开创了不同于西方国家的新型工业化模式!

材料15:社会主义民主和法制继续遭到破坏,对斯大林的个人崇拜盛行,1939年以后就没有开过党的代表大会,许多重大问题都是在斯大林别墅的晚宴上决定的。苏联还在文学艺术、哲学、生物学、生理学等领域展开了大规模的批判运动,扼杀了学术自由。

——徐蓝《世界近现代史1500-2007》

二、开拓创新——苏联建设社会主义的实践

探索三:苏联模式

漫画:《片面的经济》

材料14:1926到1940年,苏联重工业年均增速21.9%,轻工业只有14.1%,农业为1.5%。1949年苏联爆炸第一颗原子弹,而到1953年一个人才有0.4平米的住房。……样样管、统统包的指令性计划,压抑了地方和企业的积极性,使经济发展失去了动力。

——《苏联国民经济》

合作探讨:结合视频及材料,探讨苏联模式的特点并对苏联模式进行评价。

特点:

①经济:生产资料公有制,实行自上而下的指令性计划体制。

②政治:权力高度集中。

③思想:思想文化单一、个人崇拜盛行。

评价:

积极影响:①使苏联在短时间内成为世界工业强国。

②奠定了强大国家的基础,为后来取得卫国战争的胜利创造了物质条件,为苏联赢得了巨大的国际声誉。

③开创了计划经济体制和新型工业化模式,为他国提供了借鉴和经验。

消极影响:①优先发展重工业,农业、轻工业长期落后,国民经济比例失调,消费水平相对较低;

②高度集中的政治、经济体制,压抑地方和企业的积极性;挫伤农民的生产积极性等。

三、辉光日新——马克思主义的发展

各抒己见:苏联社会主义建设的实践,给我们中国社会主义现代化建设提供了什么启示?

1.社会主义建设一定要从国情出发,与时俱进;

2.要实事求是,遵循生产关系一定要适应生产力发展的客观规律;

3.要维护广大人民的根本利益……

邓小平理论

“三个代表”重要思想

科学发展观

习近平新时代中国特色社会主义思想

中国特色社会主义道路

坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信!

《中外历史纲要》下

筚路蓝缕,以启新途——

第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

课标要求:了解列宁领导的十月革命爆发的原因、过程,理解十月革命的世界历史意义。

课堂导入

对世界历史影响巨大的超级大国

第一个无产阶级专政的国家

对苏俄/苏联的初印象? loading……

开辟了国家发展的新道路

二战中力挽狂澜……

对中国的影响

惨淡的结局……

走进第15课

一、破旧立新——十月革命的胜利

自主探究:结合教材,思考资本主义尚不发达的俄国为何能够爆发十月革命?

(一)原因

①经济:俄国已进入帝国主义阶段,但资本主义经济发展缓慢,远远落后于其他帝国主义国家;

②政治:沙皇专制制度之下,俄国社会矛盾十分尖锐。

③导火索:一战激化了各种矛盾,俄国成为帝国主义链条上最薄弱的环节。

客观原因

主观条件

③思想:成熟的革命理论——列宁主义

②组织:有成熟的无产阶级政党——布尔什维克党的领导

①阶级:无产阶级发展壮大

④群众:广泛发动群众

俄国具备爆发革命的条件!但十月革命不是资本主义高度发达,资产阶级与无产阶级矛盾不可调和的产物,带有偶然性!

一、破旧立新——十月革命的胜利

马克思主义 列宁主义

资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利同样无法避免 帝国主义是资本主义发展的最高阶段“是无产阶级革命的前夜”

社会主义应首先在欧洲发达国家实现 由于资本主义发展的不平衡规律,俄国是帝国主义链条中最薄弱的一环

社会主义革命发生在高度发达的资本主义国家,多国家同时发生才能成功 社会主义可能首先在少数或者单独一个资本主义国家内获胜

工人阶级要以暴力革命推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政 工人阶级要以暴力革命推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政

理论创新——列宁主义的形成

形成标志:1903年,俄国社会民主工党举行第二次代表大会,标志着布尔什维克党(俄语“多数派”的音译)的建立,党的指导思想是“布尔什维主义”,也就是列宁主义。

重点认识:

列宁主义是对马克思主义的继承与发展,为帝国主义时代的无产阶级革命提供了强大的思想武器!

一、破旧立新——十月革命的胜利

自主学习:阅读教材,梳理十月革命的历程,将以下时间轴补充完整。

(二)过程

1917年

7月

11月

4月

3月

二月革命倒沙皇

结果:①推翻了沙皇专制统治;

②形成两个政权并存的局面;

性质:资产阶级民主革命(反封建主义)

四月提纲指方向

内容: 提出用和平的方式将俄国革命从资产阶级民主革命转变为社会主义革命的任务。

七月流血抛幻想

1917年7月,俄军在前线惨败,引发国内50万工人士兵示威游行。临时政府出动军队血腥镇压。

十月革命现曙光

结果:推翻了资产阶级临时政府,十月革命胜利

性质:无产阶级社会主义革命

(反资本主义)

(三)政权建设

政治:《告工人、士兵和农民书》,推翻资产阶级临时政府,全部政权转归苏维埃。选举产生第一届工兵苏维埃政府——人民委员会,列宁为人民委员会主席。

经济:《土地法令》,没收地主土地,实现土地国有化,将土地分配给劳动者使用。

外交:《和平法令》,签订《布列斯特和约》,退出第一次世界大战。

召开会议:

全俄工人士兵代表苏维埃第二次代表大会

意义: 这次大会标志着苏维埃政权在俄国正式建立,宣告了世界上第一个社会主义(无产阶级专政)国家的诞生。

一、破旧立新——十月革命的胜利

满足了人民对和平、土地的愿望,实现了人民当家做主!

一、破旧立新——十月革命的胜利

合作探讨:根据课文及材料,探讨十月革命的意义。

材料1:十月革命使经济文化不发达的俄国,在短时间内摆脱了封建残余的束缚和剥削阶级的统治;建立了新型的无产阶级专政,开辟出社会主义发展的道路。

——岳麓书社第20课《俄国十月社会主义》

材料2:“一个人的生命应当这样度过:当他回首往事的时候不会因虚度年华而悔恨,也不会因碌碌无为而羞愧;在临死的时候,他能够说‘我的整个生命和全部精力,都已经献给了世界上最壮丽的事业——为人类的解放而斗争。’”

——奥斯特洛夫斯基《钢铁是怎样炼成的》

在我们的社会中,劳动不仅是经济的范畴,而且是道德的范畴。

——马卡连柯(苏联教育家)

对俄国:

结束了剥削阶级在俄国的统治,建立了第一个无产阶级领导的国家,为俄国的社会发展开辟了一条新的道路,其所提倡的道德观念和价值观,造就了一代新人;

(四)意义

材料3:“十月革命一声炮响,给我们送来了马克思列宁主义。十月革命帮助了中国的也帮助了全世界的先进分子,用无产阶级的宇宙观作为观察国家命运的工具,重新考虑自己的问题。走俄国人的路——这就是结论。”

——毛泽东《论人民民主专政》

一、破旧立新——十月革命的胜利

合作探讨:根据课文及材料,探讨十月革命的意义。

“新和谐公社”蓝图

1848《共产党宣言》

1871巴黎公社运动

1917十月革命

对世界:

十月革命是世界现代史的开端,从此,资本主义和社会主义两种社会制度并存和竞争,成为世界历史的重要内容;

对殖民地半殖民地:

打击了帝国主义统治,鼓舞了殖民地半殖民地人民的解放斗争,改变了20世纪的世界格局。

对全人类:

实现了社会主义从理想到现实的伟大飞跃,开辟了人类探索社会主义道路的新纪元。

二、开拓创新——苏联建设社会主义的实践

材料4:马克思、恩格斯关于社会主义的阐释

无产阶级将利用自己的政治统治,……尽可能快地增加生产力的总量。……在生产力高度发达的资本主义基础上建立社会主义,实行公有制、计划经济和按劳分配,取消商品生产和货币。——摘自《共产党宣言》

任务

前提

内容

理论准备:什么是社会主义,如何建设社会主义

材料5:我们在夺取政权时便知道,不存在将资本主义制度具体改造成社会主义制度的现存方法……我不知道哪位社会主义者处理过这类问题。……我们必须根据实践做出判断。 ——列宁

现实问题:

1.建设社会主义没有现成的经验可以借鉴;

2.苏维埃俄国面临严峻的生存斗争;

材料6:国内战争致使俄国的经济情况极为糟糕,重要的粮食、燃料和原料产地均被敌人夺走,生活必需品严重匮乏,以至城市人口每两天才领到1/8磅面包。

——苏州大学编《世界现代史》

外国反苏武装干涉

苏维埃政权面临战争威胁,物资匮乏,形势危急;

(1)背景:

“非常时期”

(2)对策:

“非常政策”

战时共产主义

政策

探索一:战时共产主义政策

二、开拓创新——苏联建设社会主义的实践

(3)内容:

问题1:想一想,战时共产主义政策有何“非常之处”?如何评价战时共产主义政策?

探索一:战时共产主义政策

二、开拓创新——苏联建设社会主义的实践

政策 内容 战时共产主义政策

农 业 余粮征集制

(把农民除口粮、种子以外的一切余粮收集到国家手中)

工 业 大中小企业全部收归国有

(单一的公有制,高度集中管理)

贸 易、分配 取消自由贸易,一切生活必需品由国家统一分配;(否定商品、货币关系)

劳动原则 成年人义务劳动制(“不劳动者不得食”的原则)

(4)特点:

运用军事和行政手段管理经济

“非常”之处

(5)目的:

把有限的力量集中起来保障战争胜利,巩固新生的苏维埃政权。

(6)评价:

必要性:非常时期(战时特定环境逼迫下实行的);

积极性:

适应了战时的需要,最大限度集中人力物力财力保障战争胜利,巩固了新生的苏维埃政权;

探索一:战时共产主义政策

二、开拓创新——苏联建设社会主义的实践

材料7:在一个遭受帝国主义战争破坏的国家里,实行余粮收集制,禁止自由贸易,严格地计算和平均分配每一磅粮食,不仅是为了维持生存和战争,而且已经超越了“一般革命”的任务,是共产主义的任务,是推进社会主义的“真正的主要门径”。 ——列宁起草的俄共(布)八大党纲(1919年)

问题2:通过战时共产主义政策直接过渡到社会主义是否可行呢?为什么?

材料8:1920年,许多农民给各级苏维埃机关提交请愿书,要求停止余粮收集制……与穷凶极恶的资产阶级强盗的斗争已经三年了……我们毫无怨言地承受着这些重担……1920年余粮收集额的增加,这是我们无力负担的,农村缺少鞋子、衣服和日用品;

——陈新民《苏联演变与社会主义改革》

材料9:在喀琅施塔得水兵叛乱中……提出“要苏维埃,不要布尔什维克”、“立即取消粮食征购队”的口号。

——陈新民《苏联演变与社会主义改革》

人民的心声!

政治危机

经济危机

探索一:战时共产主义政策

二、开拓创新——苏联建设社会主义的实践

消极性:超越生产力发展水平,违背经济规律,损害农民利益,造成严重的经济危机和政治危机。

(6)评价:

探索二:新经济政策

《列宁会见上访农民》

材料10:我们计划……用无产阶级国家直接下命令的办法在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的产品和分配。现实生活说明我们错了。

——列宁《论粮食税》

生产力低下

结论:战时共产主义政策和俄国“小农国家”的国情脱节,生产关系的调整与生产力水平不相适应。战时共产主义政策不是向社会主义过渡的正确途径!

新经济政策的实施:

(1)背景:经济危机和政治危机,战时共产主义政策已经不适应战后国情;

(2)标志: 1921年3月,俄共(布)“十大”;

二、开拓创新——苏联建设社会主义的实践

战时共产主义 政策 新经济政策 “新”之处

农业 余粮收集制 固定粮食税

工业 大中小企业 全部国有化,高度集中管理 关系国家命脉企业归国家所有,实行经济核算;中小企业允许本国和外国资中本家经营

商业 取消自由贸易 允许商品买卖,自由贸易

分配 成年人义务劳动制和实物配给制 按劳分配,工资制

提高农民生产积极性

生产资料:公有制占主体,允许私有制存在。

管理体制:市场调节

允许商品交换和货币流通。

实行按劳分配。

探索二:新经济政策

二、开拓创新——苏联建设社会主义的实践

(3)内容:

问题3:对比战时共产主义政策和新经济政策的内容,思考新经济政策“新”在哪里?

(4)评价:①实践效果:

1922年苏俄农民踊跃交纳粮食税

年份 项目 1913 1920 1925

农业总产值(%) 100 67 112

种植业(%) 100 64 107

畜牧业(%) 100 72 121

工业生产指数(%) 100 13.8 75.5

探索二:新经济政策

二、开拓创新——苏联建设社会主义的实践

稳定和恢复了国民经济,巩固了苏维埃政权;

共产主义(马克思设想)

生产资料:公有制

管理体制:行政管理

流通体制:取消商品、货币

分配体制:按劳分配

战时共产主义政策

工业:大中小企业全部收归国有、高度集中管理;

商业:取消自由贸易;

义务劳动制,食物配给制

新经济政策

工业:公有制占主导,允许私有制存在;利用市场调节;

商业:利用商品、货币关系;

分配:按劳分配

材料11:我们还不能实现从小生产到社会主义的直接过渡……所以我们应该利用资本主义作为小生产和社会主义的中间环节,作为提高生产力的手段、途径、方法和方式。 ——列宁《论粮食税》

国情与教训

新经济政策

目的

新经济政策是对社会主义建设道路的有益探索,丰富、发展了马克思主义。

(4)评价:②理论意义:

探索二:新经济政策

二、开拓创新——苏联建设社会主义的实践

直接过渡

间接过渡

1922年12月30日,苏维埃社会主义共和国联盟(简称苏联)成立,最初只有4个加盟共和国,到1940年最终形成了由15个加盟共和国组成的领土面积世界第一的大国,1991年12月25日解体。

1924年列宁逝世,苏联社会主义建设的接力棒交到了斯大林手中。

沙俄

1547年—1917年

苏俄

苏联

俄罗斯

1917年—1922年

1922年—1991年

1991年以后

二、开拓创新——苏联建设社会主义的实践

二、开拓创新——苏联建设社会主义的实践

探索三:苏联模式

材料12:斯大林一直认为长期依靠新经济政策“会扼杀社会主义因素而复活资本主义”。他……认为新经济政策是对革命成果的威胁。

——沈志华《一个大国的崛起与崩溃》

材料13:“1924年初列宁逝世后,斯大林的领导地位逐渐确立,此时的苏联处于在西方资本主义国家封锁和包围之中,孤立无援,国内工业生产极其落后,到1928年,苏联工业产值还不到德国的一半,是美国的八分之一,全国只有不到三万辆拖拉机,99%的耕种要靠畜力和人力完成。” ——《大国崛起》

问题4:阅读课文及材料,思考苏联模式形成的原因有哪些?

②国际形势:处于资本主义国家的包围和战争威胁之中;

③经济形势:生产力水平尤其是重工业相对落后;

(1)原因:①个人因素:领导人对社会主义建设的认识差异

加强社会主义工业化建设的迫切性!

二、开拓创新——苏联建设社会主义的实践

探索三:苏联模式

项 目 内 容

工业政策 (1925年联共布十四大) “社会主义工业化”(优先发展重工业,以农业、轻工业为重工业发展提供资金)

农业政策 (1927年联共布十五大) 农业集体化(集体农庄)

经济体制 实行单一公有制,高度集中的计划经济

资本主义工业化道路

两次工业革命

时间:18C60S—19C末20C初

行业:先发展轻工业,后重工业

条件:通过殖民掠夺获取资金、原料、市场等;

实行资本主义私有制,重商主义、自由主义经济思想

①高度集中的计划经济增强了政府对经济的统筹管理,有利于集中力量办大事,短时间内取得巨大成就;

②建立了独立于世界市场之外的经济体系,与1929—1933年经济危机时资本主义国家的惨淡局面形成鲜明对比;

③以农业集体化支持工业化有效的解决了资金、原料的供应问题,建立了经济发展的内在要素。

开创了不同于西方国家的新型工业化模式!

材料15:社会主义民主和法制继续遭到破坏,对斯大林的个人崇拜盛行,1939年以后就没有开过党的代表大会,许多重大问题都是在斯大林别墅的晚宴上决定的。苏联还在文学艺术、哲学、生物学、生理学等领域展开了大规模的批判运动,扼杀了学术自由。

——徐蓝《世界近现代史1500-2007》

二、开拓创新——苏联建设社会主义的实践

探索三:苏联模式

漫画:《片面的经济》

材料14:1926到1940年,苏联重工业年均增速21.9%,轻工业只有14.1%,农业为1.5%。1949年苏联爆炸第一颗原子弹,而到1953年一个人才有0.4平米的住房。……样样管、统统包的指令性计划,压抑了地方和企业的积极性,使经济发展失去了动力。

——《苏联国民经济》

合作探讨:结合视频及材料,探讨苏联模式的特点并对苏联模式进行评价。

特点:

①经济:生产资料公有制,实行自上而下的指令性计划体制。

②政治:权力高度集中。

③思想:思想文化单一、个人崇拜盛行。

评价:

积极影响:①使苏联在短时间内成为世界工业强国。

②奠定了强大国家的基础,为后来取得卫国战争的胜利创造了物质条件,为苏联赢得了巨大的国际声誉。

③开创了计划经济体制和新型工业化模式,为他国提供了借鉴和经验。

消极影响:①优先发展重工业,农业、轻工业长期落后,国民经济比例失调,消费水平相对较低;

②高度集中的政治、经济体制,压抑地方和企业的积极性;挫伤农民的生产积极性等。

三、辉光日新——马克思主义的发展

各抒己见:苏联社会主义建设的实践,给我们中国社会主义现代化建设提供了什么启示?

1.社会主义建设一定要从国情出发,与时俱进;

2.要实事求是,遵循生产关系一定要适应生产力发展的客观规律;

3.要维护广大人民的根本利益……

邓小平理论

“三个代表”重要思想

科学发展观

习近平新时代中国特色社会主义思想

中国特色社会主义道路

坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信!

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体