第20课 社会主义国家的发展与变化 课件(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 第20课 社会主义国家的发展与变化 课件(共21张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-17 17:38:16 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

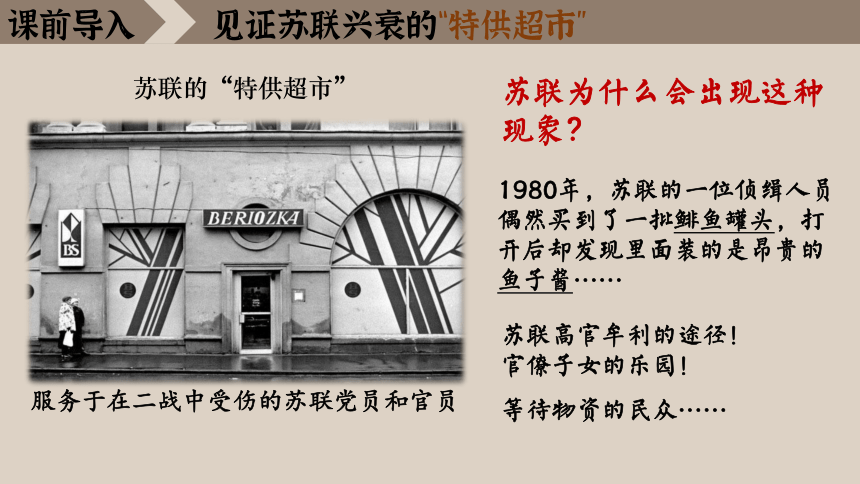

课前导入

苏联的“特供超市”

见证苏联兴衰的“特供超市”

1980年,苏联的一位侦缉人员偶然买到了一批鲱鱼罐头,打开后却发现里面装的是昂贵的鱼子酱……

苏联高官牟利的途径!

官僚子女的乐园!

服务于在二战中受伤的苏联党员和官员

苏联为什么会出现这种现象?

等待物资的民众……

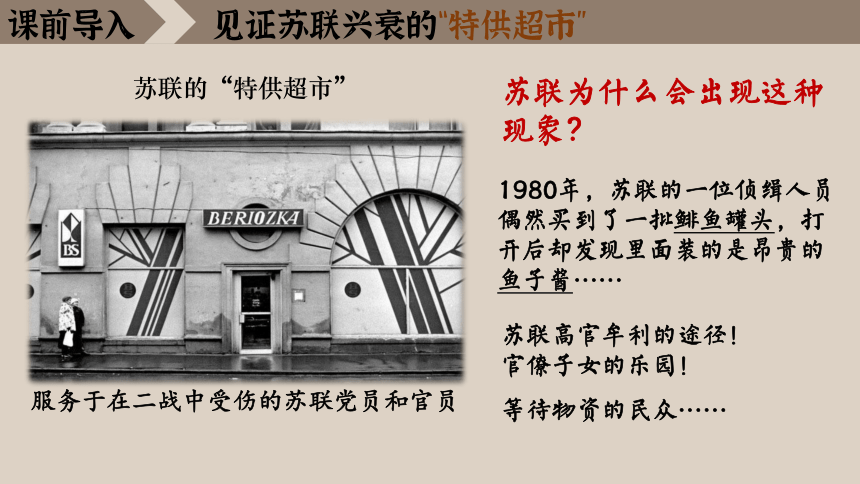

迷途·失途·新途

社会主义国家的发展与变化

布拉格之春

课标要求:通过了解第二次世界大战后社会主义的变化,认识其发展中的成就与问题。

纲要下 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化 第20课

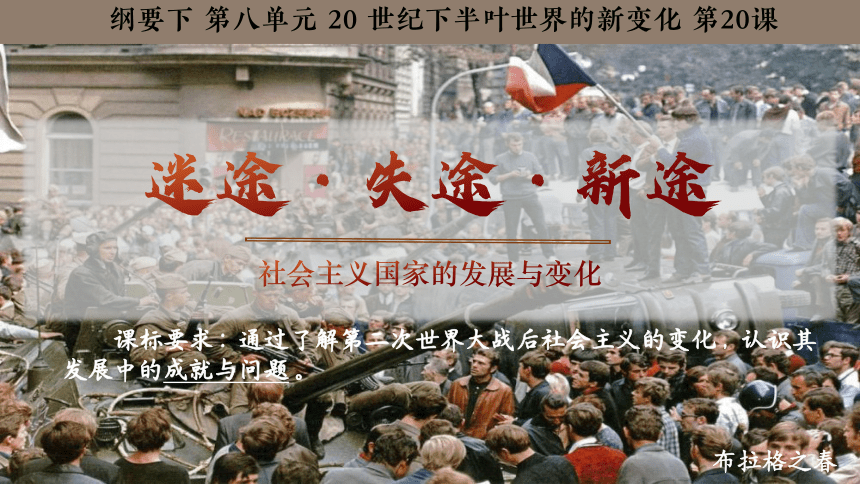

苏联的发展、改革与解体

壹

苏联的发展、改革与解体

回顾:苏联的发展和成就

1917

1918

1921

1928

1936

苏俄建立

战时共产主义政策

新经济政策

苏联模式

战后苏联的发展成就:国民经济、教育、军事

1949年8月29日苏联第一颗原子弹爆炸成功

“他接过的是一个扶木犁的穷国,他留下的却是一个拥有核武器的强国。”

——丘吉尔

失途

苏联的发展、改革与解体

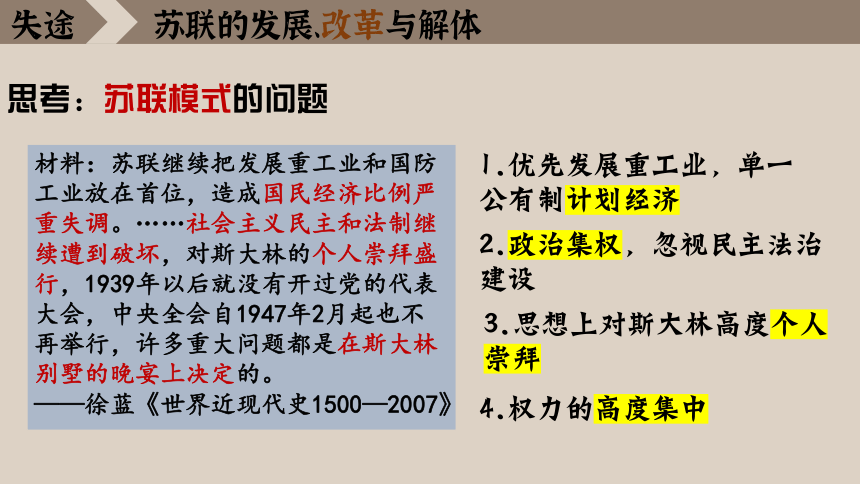

思考:苏联模式的问题

材料:苏联继续把发展重工业和国防工业放在首位,造成国民经济比例严重失调。……社会主义民主和法制继续遭到破坏,对斯大林的个人崇拜盛行,1939年以后就没有开过党的代表大会,中央全会自1947年2月起也不再举行,许多重大问题都是在斯大林别墅的晚宴上决定的。

——徐蓝《世界近现代史1500—2007》

1.优先发展重工业,单一公有制计划经济

2.政治集权,忽视民主法治建设

4.权力的高度集中

3.思想上对斯大林高度个人崇拜

失途

苏联的发展、改革与解体

小游戏:“我”在苏联搞改革——抽取角色卡

角色一

角色二

角色三

失途

苏联的发展、改革与解体

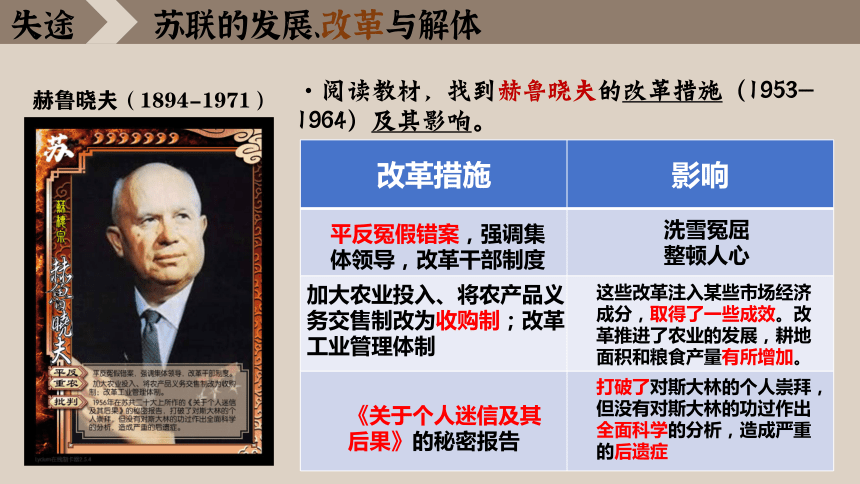

赫鲁晓夫(1894-1971)

·阅读教材,找到赫鲁晓夫的改革措施(1953-1964)及其影响。

改革措施 影响

平反冤假错案,强调集体领导,改革干部制度

加大农业投入、将农产品义务交售制改为收购制;改革工业管理体制

《关于个人迷信及其后果》的秘密报告

这些改革注入某些市场经济成分,取得了一些成效。改革推进了农业的发展,耕地面积和粮食产量有所增加。

洗雪冤屈

整顿人心

打破了对斯大林的个人崇拜,但没有对斯大林的功过作出全面科学的分析,造成严重的后遗症

失途

苏联的发展、改革与解体

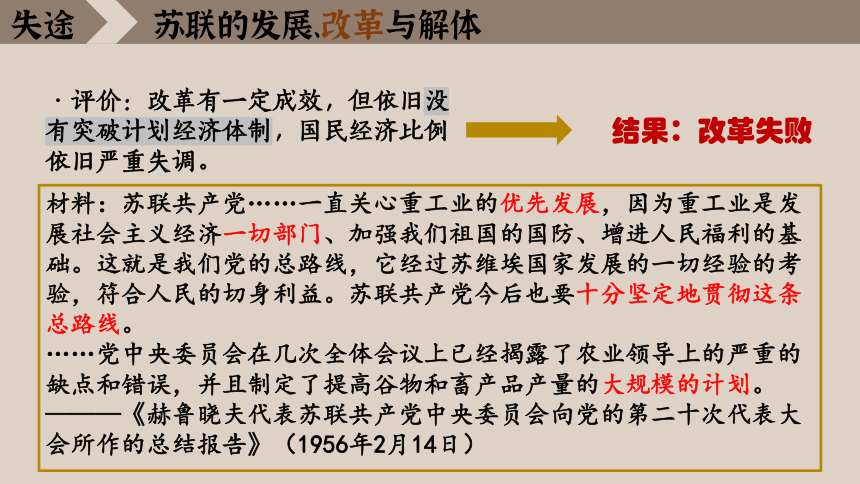

材料:苏联共产党……一直关心重工业的优先发展,因为重工业是发展社会主义经济一切部门、加强我们祖国的国防、增进人民福利的基础。这就是我们党的总路线,它经过苏维埃国家发展的一切经验的考验,符合人民的切身利益。苏联共产党今后也要十分坚定地贯彻这条总路线。

……党中央委员会在几次全体会议上已经揭露了农业领导上的严重的缺点和错误,并且制定了提高谷物和畜产品产量的大规模的计划。

———《赫鲁晓夫代表苏联共产党中央委员会向党的第二十次代表大会所作的总结报告》(1956年2月14日)

·评价:改革有一定成效,但依旧没有突破计划经济体制,国民经济比例依旧严重失调。

结果:改革失败

失途

苏联的发展、改革与解体

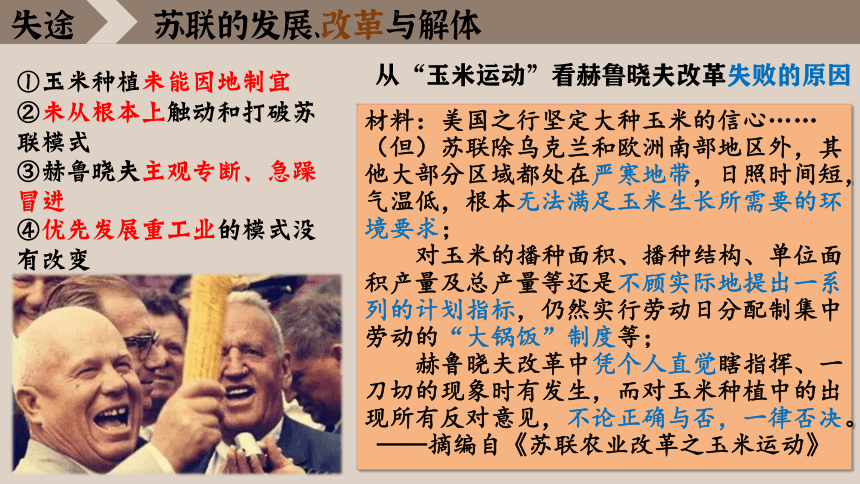

材料:美国之行坚定大种玉米的信心……(但)苏联除乌克兰和欧洲南部地区外,其他大部分区域都处在严寒地带,日照时间短,气温低,根本无法满足玉米生长所需要的环境要求;

对玉米的播种面积、播种结构、单位面积产量及总产量等还是不顾实际地提出一系列的计划指标,仍然实行劳动日分配制集中劳动的“大锅饭”制度等;

赫鲁晓夫改革中凭个人直觉瞎指挥、一刀切的现象时有发生,而对玉米种植中的出现所有反对意见,不论正确与否,一律否决。

——摘编自《苏联农业改革之玉米运动》

从“玉米运动”看赫鲁晓夫改革失败的原因

①玉米种植未能因地制宜

②未从根本上触动和打破苏联模式

③赫鲁晓夫主观专断、急躁冒进

④优先发展重工业的模式没有改变

失途

苏联的发展、改革与解体

勃列日涅夫(1906-1982)

·阅读教材,找到勃列日涅夫的改革措施(1966-1977)及其影响。

改革措施 影响

在工业领域推行“新经济体制”改革,扩大企业自主权,利用奖金等经济杠杆促进企业改善管理、提高效益

只是对传统体制的修修补补,效果有限

执政后期,热衷于树立个人迷信

专断作风日趋严重;各项工作缺乏活力,社会矛盾丛生,发展缓慢

失途

苏联的发展、改革与解体

材料:勃列日涅夫执政初期,苏联经济不断发展……据苏联官方统计,1950年苏联的国民收入只及美国的31%,1975年上升到67%。工业生产从30%升为80%以上,农业生产从55%升为85%。

——徐天新等著《当代世界史》

勃列日涅夫执政18年,军费逐年增加,从1965的370亿美元增至1981年的近2000亿美元,前后增长5.4倍,占全国财政支出的三分之一。(军费投入过高)

结果:改革失败

1961年,加加林实现了人类进入太空的愿望

失途

苏联的发展、改革与解体

戈尔巴乔夫(1894-1971)

·阅读教材,找到戈尔巴乔夫的改革措施(1953-1964)及其影响。

改革措施 影响

进行经济改革,承认市场调节在社会主义经济中的作用

成效甚微

把改革重点转向政治领域,取消苏共领导地位,放弃社会主义制度,实行议会制、总统制和多党制,在意识形态上抛弃马克思主义指导,实行“多元化”

造成思想混乱,民族分离主义随之兴起;苏联解体

失途

苏联的发展、改革与解体

异同 赫氏改革 勃氏改革 戈氏改革

相 同 点 背景 具体 内容 结果 不 同 点 内容

经济 成效

失败 原因

斯大林体制的弊端严重;苏共二十大大召开;美苏争霸;

都在工农业方面采取了一系列措施进行调整

改革过程脱离了苏联实际,成效都不显著,可以说都是失败的改革

侧重于农业

侧重于工业

经济改革到政治改革

取得一定的成效

经济改革成效甚微;

政治改革导致解体

盲目性、军备竞赛加剧;

未改变斯大林模式

进行根本性的变革,但抛弃了马克思主义,背离了社会主义方向

失途

苏联的发展、改革与解体

苏联解体——社会主义发展的重大挫折

1.标志:1991年12月21日《阿拉木图宣言》

2.性质:国家分裂及社会性质的改变

(1)直接原因:戈尔巴乔夫改革背离社会主义方向

3.原因:

(3)外部原因:西方的和平演变

(2)根本原因:斯大林模式日益僵化导致政治经济危机

4.影响:社会主义发展的重大挫折;标志着两极格局的瓦解

·历史解释——和平演变:该词出现于20世纪50年代,首先由美国国务卿杜勒斯提出。“和平演变”成为美国在冷战时期对社会主义国家的重要战略之一。

失途

贰

东欧的社会主义

建设、改革和剧变

东欧的社会主义建设、改革和剧变

迷途

“东欧”作为政治地理概念, 是指位于欧洲东南部和中部地区、苏联西侧的八个国家……这些国家在第二次世界大战后 曾经按照苏联模式建立起社会主义制度,并与苏联结盟,成 为社会主义阵营的成员。

——王斯德主编《世界通史》

·东欧国家的共性:

政治上:在苏联帮助下建立人民民主国家;

经济上:采用苏联计划经济模式。

东欧的社会主义建设、改革和剧变

迷途

东欧各国

南斯拉夫:自治制度,权力下放

捷克斯洛伐克:改革领导制度,建设有计划的市场经济体制

苏南冲突

(1948-1953)

“布拉格之春”(1968)

波兰:“一五”计划,发展迅速

东德:经济发展居东欧之首

均未突破“苏联模式”

80、90年代,在改革中迷失社会主义方向

迷途

·东欧国家的三种结局:

(1)地方主义抬头,民族问题尖锐;

(2)违背苏联模式,遭无情镇压;

(3)改革均未突破,苏联模式束缚。

剧变

社会制度发生根本性改变

国家 变化方式

波兰、匈牙利、保加利亚和阿尔巴尼亚

罗马尼亚

民主德国

捷克斯洛伐克

南斯拉夫

平稳过渡

流血冲突

国家统一

一分为二

内战解体

东欧的社会主义建设、改革和剧变

阅读教材,补充表格

苏联的发展、改革与解体

思考:苏联改革和东欧剧变给我们什么样的启示

改革——复杂性、曲折性、艰巨性

历史的经验教训

(1)打破个人崇拜,要建立和健全社会主义的民主和法制;

(2)要坚持从实际出发,实事求是,走适合本国国情的发展道路;

(3)改革要使各个方面协调发展,改革要关注民生;

(4)要坚持党的领导,坚持社会主义道路、马克思主义的指导地位;

(5)重视国内民族问题,正确处理民族关系;

(6)建设社会主义没有固定模式,需要在实践中探索;

迷途

叁

中国社会主义的发展

新途

中国社会主义的发展

结合《中外历史纲要(上)》的内容,回顾中国社会主义的发展过程

1.过渡时期

(1949-1956)

前三年

后四年

政治:政权建立和巩固

经济:经济恢复和发展

政治:召开一届人大和颁布新宪法

经济:经济建设“一五计划”

2.曲折二十年

(1956-1976)

十年文革

曲折前进的十年

成功的探索:八大召开、“八字方针”

探索中失误:大跃进和人民公社化运动

3.社会主义现代化建设新时期

(1976-1978-至今)

两年徘徊

改革开放新时期

中共十一届三中全会

决定实行改革开放

1978

课前导入

苏联的“特供超市”

见证苏联兴衰的“特供超市”

1980年,苏联的一位侦缉人员偶然买到了一批鲱鱼罐头,打开后却发现里面装的是昂贵的鱼子酱……

苏联高官牟利的途径!

官僚子女的乐园!

服务于在二战中受伤的苏联党员和官员

苏联为什么会出现这种现象?

等待物资的民众……

迷途·失途·新途

社会主义国家的发展与变化

布拉格之春

课标要求:通过了解第二次世界大战后社会主义的变化,认识其发展中的成就与问题。

纲要下 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化 第20课

苏联的发展、改革与解体

壹

苏联的发展、改革与解体

回顾:苏联的发展和成就

1917

1918

1921

1928

1936

苏俄建立

战时共产主义政策

新经济政策

苏联模式

战后苏联的发展成就:国民经济、教育、军事

1949年8月29日苏联第一颗原子弹爆炸成功

“他接过的是一个扶木犁的穷国,他留下的却是一个拥有核武器的强国。”

——丘吉尔

失途

苏联的发展、改革与解体

思考:苏联模式的问题

材料:苏联继续把发展重工业和国防工业放在首位,造成国民经济比例严重失调。……社会主义民主和法制继续遭到破坏,对斯大林的个人崇拜盛行,1939年以后就没有开过党的代表大会,中央全会自1947年2月起也不再举行,许多重大问题都是在斯大林别墅的晚宴上决定的。

——徐蓝《世界近现代史1500—2007》

1.优先发展重工业,单一公有制计划经济

2.政治集权,忽视民主法治建设

4.权力的高度集中

3.思想上对斯大林高度个人崇拜

失途

苏联的发展、改革与解体

小游戏:“我”在苏联搞改革——抽取角色卡

角色一

角色二

角色三

失途

苏联的发展、改革与解体

赫鲁晓夫(1894-1971)

·阅读教材,找到赫鲁晓夫的改革措施(1953-1964)及其影响。

改革措施 影响

平反冤假错案,强调集体领导,改革干部制度

加大农业投入、将农产品义务交售制改为收购制;改革工业管理体制

《关于个人迷信及其后果》的秘密报告

这些改革注入某些市场经济成分,取得了一些成效。改革推进了农业的发展,耕地面积和粮食产量有所增加。

洗雪冤屈

整顿人心

打破了对斯大林的个人崇拜,但没有对斯大林的功过作出全面科学的分析,造成严重的后遗症

失途

苏联的发展、改革与解体

材料:苏联共产党……一直关心重工业的优先发展,因为重工业是发展社会主义经济一切部门、加强我们祖国的国防、增进人民福利的基础。这就是我们党的总路线,它经过苏维埃国家发展的一切经验的考验,符合人民的切身利益。苏联共产党今后也要十分坚定地贯彻这条总路线。

……党中央委员会在几次全体会议上已经揭露了农业领导上的严重的缺点和错误,并且制定了提高谷物和畜产品产量的大规模的计划。

———《赫鲁晓夫代表苏联共产党中央委员会向党的第二十次代表大会所作的总结报告》(1956年2月14日)

·评价:改革有一定成效,但依旧没有突破计划经济体制,国民经济比例依旧严重失调。

结果:改革失败

失途

苏联的发展、改革与解体

材料:美国之行坚定大种玉米的信心……(但)苏联除乌克兰和欧洲南部地区外,其他大部分区域都处在严寒地带,日照时间短,气温低,根本无法满足玉米生长所需要的环境要求;

对玉米的播种面积、播种结构、单位面积产量及总产量等还是不顾实际地提出一系列的计划指标,仍然实行劳动日分配制集中劳动的“大锅饭”制度等;

赫鲁晓夫改革中凭个人直觉瞎指挥、一刀切的现象时有发生,而对玉米种植中的出现所有反对意见,不论正确与否,一律否决。

——摘编自《苏联农业改革之玉米运动》

从“玉米运动”看赫鲁晓夫改革失败的原因

①玉米种植未能因地制宜

②未从根本上触动和打破苏联模式

③赫鲁晓夫主观专断、急躁冒进

④优先发展重工业的模式没有改变

失途

苏联的发展、改革与解体

勃列日涅夫(1906-1982)

·阅读教材,找到勃列日涅夫的改革措施(1966-1977)及其影响。

改革措施 影响

在工业领域推行“新经济体制”改革,扩大企业自主权,利用奖金等经济杠杆促进企业改善管理、提高效益

只是对传统体制的修修补补,效果有限

执政后期,热衷于树立个人迷信

专断作风日趋严重;各项工作缺乏活力,社会矛盾丛生,发展缓慢

失途

苏联的发展、改革与解体

材料:勃列日涅夫执政初期,苏联经济不断发展……据苏联官方统计,1950年苏联的国民收入只及美国的31%,1975年上升到67%。工业生产从30%升为80%以上,农业生产从55%升为85%。

——徐天新等著《当代世界史》

勃列日涅夫执政18年,军费逐年增加,从1965的370亿美元增至1981年的近2000亿美元,前后增长5.4倍,占全国财政支出的三分之一。(军费投入过高)

结果:改革失败

1961年,加加林实现了人类进入太空的愿望

失途

苏联的发展、改革与解体

戈尔巴乔夫(1894-1971)

·阅读教材,找到戈尔巴乔夫的改革措施(1953-1964)及其影响。

改革措施 影响

进行经济改革,承认市场调节在社会主义经济中的作用

成效甚微

把改革重点转向政治领域,取消苏共领导地位,放弃社会主义制度,实行议会制、总统制和多党制,在意识形态上抛弃马克思主义指导,实行“多元化”

造成思想混乱,民族分离主义随之兴起;苏联解体

失途

苏联的发展、改革与解体

异同 赫氏改革 勃氏改革 戈氏改革

相 同 点 背景 具体 内容 结果 不 同 点 内容

经济 成效

失败 原因

斯大林体制的弊端严重;苏共二十大大召开;美苏争霸;

都在工农业方面采取了一系列措施进行调整

改革过程脱离了苏联实际,成效都不显著,可以说都是失败的改革

侧重于农业

侧重于工业

经济改革到政治改革

取得一定的成效

经济改革成效甚微;

政治改革导致解体

盲目性、军备竞赛加剧;

未改变斯大林模式

进行根本性的变革,但抛弃了马克思主义,背离了社会主义方向

失途

苏联的发展、改革与解体

苏联解体——社会主义发展的重大挫折

1.标志:1991年12月21日《阿拉木图宣言》

2.性质:国家分裂及社会性质的改变

(1)直接原因:戈尔巴乔夫改革背离社会主义方向

3.原因:

(3)外部原因:西方的和平演变

(2)根本原因:斯大林模式日益僵化导致政治经济危机

4.影响:社会主义发展的重大挫折;标志着两极格局的瓦解

·历史解释——和平演变:该词出现于20世纪50年代,首先由美国国务卿杜勒斯提出。“和平演变”成为美国在冷战时期对社会主义国家的重要战略之一。

失途

贰

东欧的社会主义

建设、改革和剧变

东欧的社会主义建设、改革和剧变

迷途

“东欧”作为政治地理概念, 是指位于欧洲东南部和中部地区、苏联西侧的八个国家……这些国家在第二次世界大战后 曾经按照苏联模式建立起社会主义制度,并与苏联结盟,成 为社会主义阵营的成员。

——王斯德主编《世界通史》

·东欧国家的共性:

政治上:在苏联帮助下建立人民民主国家;

经济上:采用苏联计划经济模式。

东欧的社会主义建设、改革和剧变

迷途

东欧各国

南斯拉夫:自治制度,权力下放

捷克斯洛伐克:改革领导制度,建设有计划的市场经济体制

苏南冲突

(1948-1953)

“布拉格之春”(1968)

波兰:“一五”计划,发展迅速

东德:经济发展居东欧之首

均未突破“苏联模式”

80、90年代,在改革中迷失社会主义方向

迷途

·东欧国家的三种结局:

(1)地方主义抬头,民族问题尖锐;

(2)违背苏联模式,遭无情镇压;

(3)改革均未突破,苏联模式束缚。

剧变

社会制度发生根本性改变

国家 变化方式

波兰、匈牙利、保加利亚和阿尔巴尼亚

罗马尼亚

民主德国

捷克斯洛伐克

南斯拉夫

平稳过渡

流血冲突

国家统一

一分为二

内战解体

东欧的社会主义建设、改革和剧变

阅读教材,补充表格

苏联的发展、改革与解体

思考:苏联改革和东欧剧变给我们什么样的启示

改革——复杂性、曲折性、艰巨性

历史的经验教训

(1)打破个人崇拜,要建立和健全社会主义的民主和法制;

(2)要坚持从实际出发,实事求是,走适合本国国情的发展道路;

(3)改革要使各个方面协调发展,改革要关注民生;

(4)要坚持党的领导,坚持社会主义道路、马克思主义的指导地位;

(5)重视国内民族问题,正确处理民族关系;

(6)建设社会主义没有固定模式,需要在实践中探索;

迷途

叁

中国社会主义的发展

新途

中国社会主义的发展

结合《中外历史纲要(上)》的内容,回顾中国社会主义的发展过程

1.过渡时期

(1949-1956)

前三年

后四年

政治:政权建立和巩固

经济:经济恢复和发展

政治:召开一届人大和颁布新宪法

经济:经济建设“一五计划”

2.曲折二十年

(1956-1976)

十年文革

曲折前进的十年

成功的探索:八大召开、“八字方针”

探索中失误:大跃进和人民公社化运动

3.社会主义现代化建设新时期

(1976-1978-至今)

两年徘徊

改革开放新时期

中共十一届三中全会

决定实行改革开放

1978

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体