【考点集萃】统编语文七年级下册第六单元知识速览

文档属性

| 名称 | 【考点集萃】统编语文七年级下册第六单元知识速览 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 437.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-18 12:04:44 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

统编语文七年级下册单元知识速览·第六单元

(全新教材全面汇总)

《太空一日》

一、教材知识清单

(一)文学常识

1.作者:杨利伟,中国人民解放军少将军衔,特级航天员,是中国进入太空的第一人 。他是中国培养的第一代航天员,在原空军部队安全飞行 1350 小时之久。2003 年 10 月 15 日,杨利伟乘神舟五号飞船首次进入太空,其经历为中国太空事业积累了宝贵经验。

2.出处:本文选自杨利伟的《天地九重》 ,这是他对自己太空之旅及相关经历的全面记录,展现了中国载人航天事业起步阶段的艰辛与辉煌。

(二)易错读音

炽热(chì rè)、轮廓(lún kuò)、模拟(mó nǐ)、遨游(áo yóu)、严谨(yán jǐn)、稠密(chóu mì)、瞬间(shùn jiān)、概率(gài lǜ)

(三)易错字形

烧灼、瞬间、稠密、遨游、严谨、千钧重负、耐人寻味、惊心动魄、屏息凝神

(四)词语理解

1.烧灼:高温炙烫,文中指飞船与大气层摩擦产生的高温对飞船的炙烤。

2.稠密:又多又密;数量多密度大,形容大气等物质的状态,在文中用于描述飞船进入大气层时大气的状况。

3.严谨:形容态度谨慎、细致、周全、完善,追求完美,体现了航天员对待航天任务的科学态度。

4.遨游:漫游,游历,形象地描绘出航天员在太空中的活动状态。

5.千钧重负:比喻很沉重的负担,也比喻非常重大的责任,这里指航天员在太空中承受的巨大压力和肩负的重大使命。

6.耐人寻味:意味深长,值得人仔细体会琢磨,用于形容太空飞行中某些经历或现象引人深思。

7.惊心动魄:常形容使人十分惊骇紧张到极点,生动地表现出太空飞行中一些惊险时刻带给人的感受。

8.屏息凝神:暂时抑止呼吸,聚集精神,形容高度集中注意力,体现了航天员在面对各种情况时的专注和冷静。

(五)文章主题

文章通过讲述杨利伟乘坐神舟五号飞船进入太空的所经、所历、所见、所感,展现了中国航天员严谨科学的态度、勇敢无畏的精神以及对祖国航天事业的忠诚,也让读者了解到太空飞行的艰辛与伟大,激发人们对航天事业的关注和对科学探索的热情,同时彰显了中国在载人航天领域取得的重大突破和成就 。

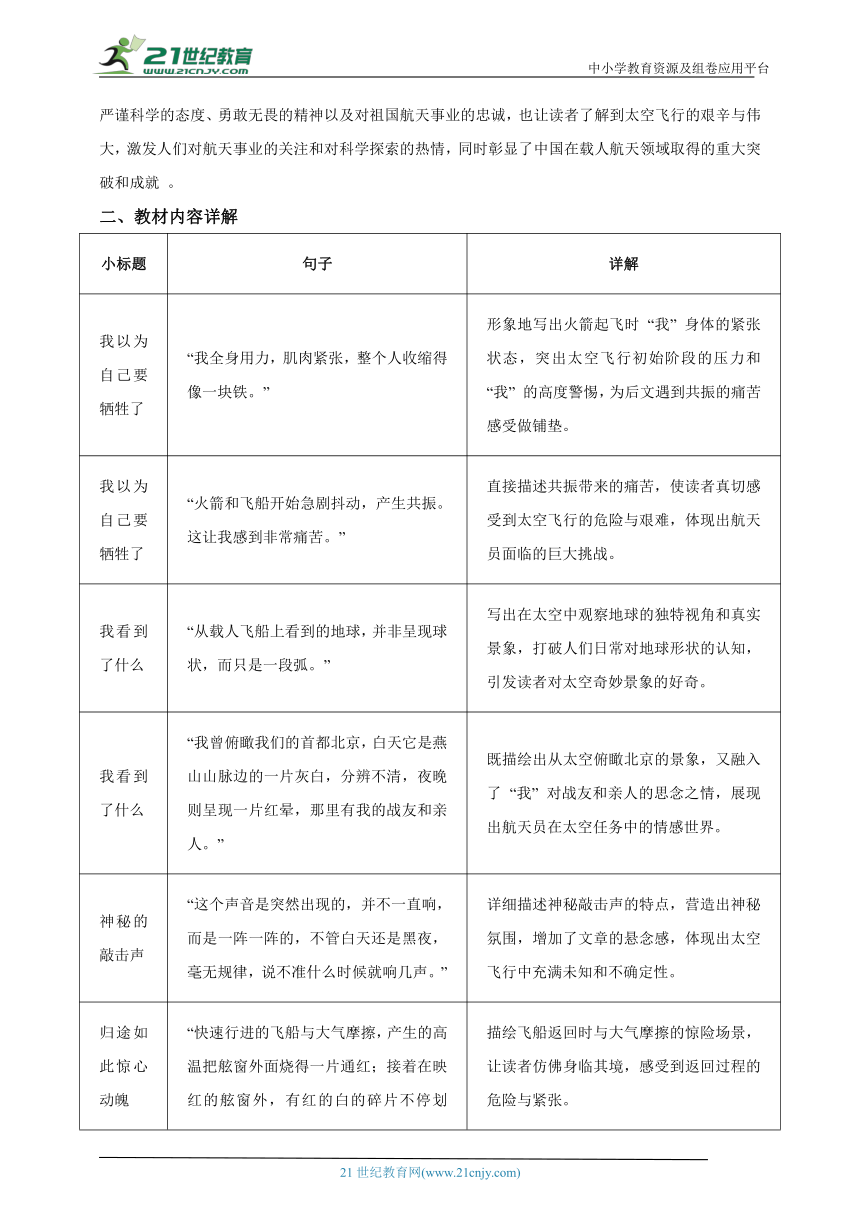

二、教材内容详解

小标题 句子 详解

我以为自己要牺牲了 “我全身用力,肌肉紧张,整个人收缩得像一块铁。” 形象地写出火箭起飞时 “我” 身体的紧张状态,突出太空飞行初始阶段的压力和 “我” 的高度警惕,为后文遇到共振的痛苦感受做铺垫。

我以为自己要牺牲了 “火箭和飞船开始急剧抖动,产生共振。这让我感到非常痛苦。” 直接描述共振带来的痛苦,使读者真切感受到太空飞行的危险与艰难,体现出航天员面临的巨大挑战。

我看到了什么 “从载人飞船上看到的地球,并非呈现球状,而只是一段弧。” 写出在太空中观察地球的独特视角和真实景象,打破人们日常对地球形状的认知,引发读者对太空奇妙景象的好奇。

我看到了什么 “我曾俯瞰我们的首都北京,白天它是燕山山脉边的一片灰白,分辨不清,夜晚则呈现一片红晕,那里有我的战友和亲人。” 既描绘出从太空俯瞰北京的景象,又融入了 “我” 对战友和亲人的思念之情,展现出航天员在太空任务中的情感世界。

神秘的敲击声 “这个声音是突然出现的,并不一直响,而是一阵一阵的,不管白天还是黑夜,毫无规律,说不准什么时候就响几声。” 详细描述神秘敲击声的特点,营造出神秘氛围,增加了文章的悬念感,体现出太空飞行中充满未知和不确定性。

归途如此惊心动魄 “快速行进的飞船与大气摩擦,产生的高温把舷窗外面烧得一片通红;接着在映红的舷窗外,有红的白的碎片不停划过。” 描绘飞船返回时与大气摩擦的惊险场景,让读者仿佛身临其境,感受到返回过程的危险与紧张。

归途如此惊心动魄 “右边的舷窗开始出现裂纹…… 心想:完了,这个舷窗不行了。” 通过描写 “我” 看到舷窗裂纹时的心理活动,突出 “我” 当时的紧张和担忧,增强了文章的紧张感和感染力。

三、核心问题质疑

1.杨利伟在太空中遇到了哪些意外情况?他是如何应对的?

意外情况:火箭和飞船急剧抖动产生共振,带来极大痛苦;飞船飞行中出现神秘敲击声,原因不明;飞船返回时舷窗出现裂纹;飞船返回进入大气层时承受近 4G 过载、高温以及碎片划过等。

应对方式:面对共振,凭借顽强的意志力坚持,在共振结束后向地面详细描述情况,为后续技术改进提供依据;听到神秘敲击声,虽紧张但因飞船运行正常未向地面报告,而是趴在舷窗观察;舷窗出现裂纹时,起初紧张惊慌,想到 “哥伦比亚号” 航天飞机的事故而担忧,但看到左边舷窗也出现裂纹后稍感放心,体现出他在危机时刻努力保持冷静;面对过载、高温和碎片,依靠平时训练积累的经验,身体上应付自如,努力克服心理上的紧张。

2.从杨利伟的太空经历中,你能体会到中国航天人怎样的精神品质?

勇敢无畏:面对太空飞行中各种未知的危险和困难,如共振带来的痛苦、舷窗裂纹等,毫不退缩,勇敢地执行任务。

严谨科学:在太空飞行过程中,对各种现象和数据进行细致观察和记录,如对神秘敲击声的关注、对飞船飞行状态的准确报告等,体现出严谨的科学态度。飞行回来后详细描述难受过程,助力工作人员分析研究并改进技术工艺,推动航天事业发展。

坚韧顽强:承受共振的巨大痛苦以及返回过程中的各种压力,凭借顽强的意志力坚持下来,完成太空飞行任务。

忠诚奉献:将个人安危置之度外,全身心投入到航天事业中,为中国航天事业的发展贡献自己的力量,彰显出对祖国航天事业的无限忠诚与无私奉献精神。

《蛟龙探海》

一、教材知识清单

(一)文学常识

1.体裁:报告文学,是一种具有新闻性和文学性的文体,它以真实的事件和人物为写作对象,在保证真实性的基础上,运用文学的表现手法进行创作,兼具新闻价值和文学价值。

2.创作背景:20 世纪末,随着国际海底资源调查研究工作的深入开展,国家对载人潜水器的需求越来越迫切。2001 年,国内海洋界达成制造中国自己的载人潜水器的共识,2007 年 “蛟龙号” 载人潜水器组装完成,自 2009 年起开展多次海上试验。本文记述的是 2012 年 6 月 24 日 “蛟龙号” 在马里亚纳海沟区域执行的 7000 米级海试任务。

(二)易错读音

蛟龙(jiāo lóng)、蹒跚(pán shān)、浩瀚(hào hàn)、波澜(bō lán)、劈波斩浪(pī bō zhǎn làng)

(三)易错字形

绘声绘色、淋漓尽致、蹒跚、浩瀚无际、波澜起伏、劈波斩浪

(四)词语理解

1.绘声绘色:形容叙述、描写生动逼真,文中用于描述各种神话传说对海洋世界的生动展现。

2.淋漓尽致:形容文章、谈话等详尽透彻,发挥充分,也形容暴露得很彻底,在文中体现人类对海洋的兴趣和探求欲被充分展现。

3.蹒跚:腿脚不灵便,走路缓慢、摇摆的样子,这里可用于形容 “蛟龙号” 在研发、试验过程中的艰难推进。

4.浩瀚无际:形容广大,无边无际,用来描绘海洋的广阔和深邃,突出 “蛟龙号” 探索的环境特点。

5.波澜起伏:形容水面上的水波泛起时的样子,也可比喻局势的起伏变化,文中用于描写海洋的景象,增添了画面感。

6.劈波斩浪:船只行进时冲开波浪,比喻排除前进中的困难和障碍,体现了 “蛟龙号” 在海试过程中克服困难的决心和勇气。

(五)文章主题

文章通过记叙 2012 年 6 月 24 日 “蛟龙号” 载人潜水器在马里亚纳海沟海域成功下潜,创造同类型载人潜水器潜海 7020 米世界纪录的事件,展现了中国在载人深潜事业上取得的巨大成就,体现了中国科研工作者自主研发、集成创新的团队智慧,以及他们勇于探索、敢于突破、严谨认真的科学精神,激发了民族自豪感,也表达了对中国科技事业不断发展的美好期许。

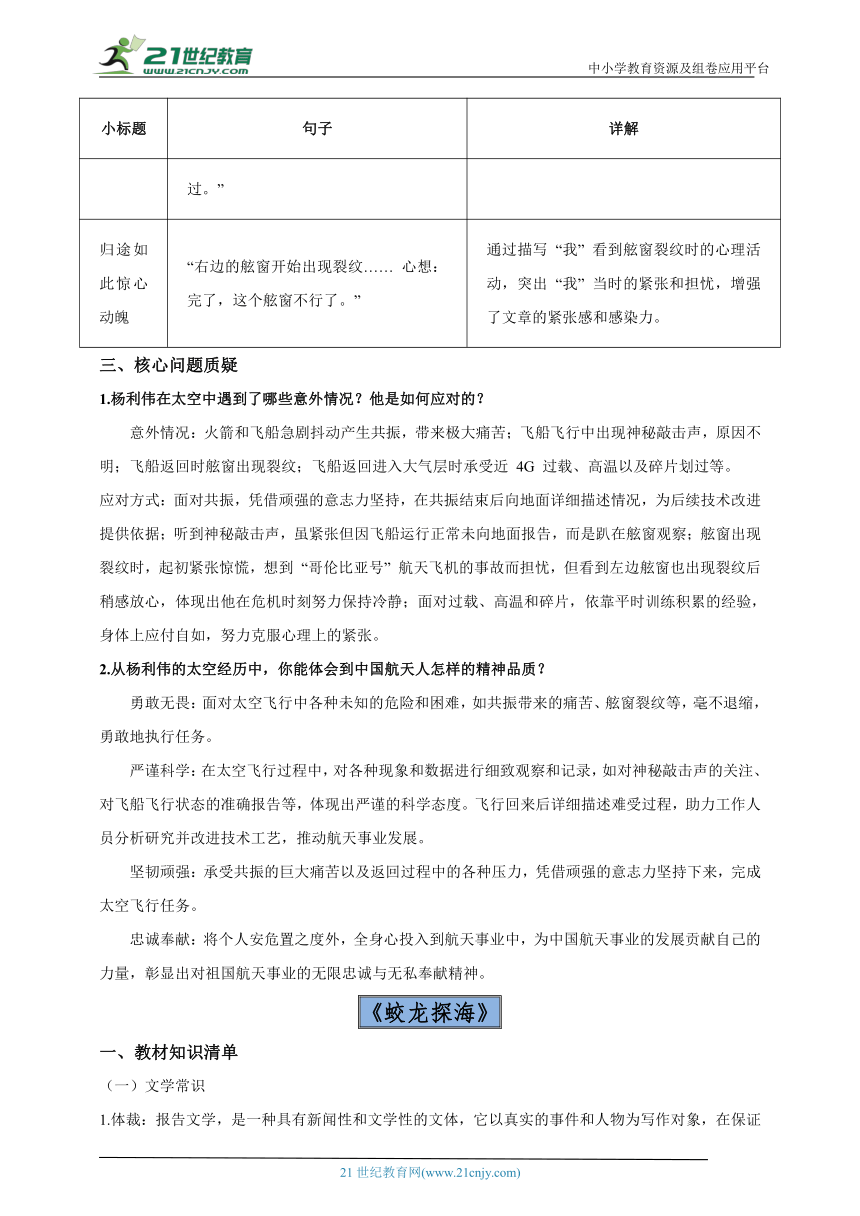

二、教材内容详解

段落层次 内容概括 详解

第一部分(1 - 2 段) 简要介绍人类对深海的探索以及 20 世纪的深海探测现状 从华夏大地的哪吒闹海、龙宫探宝,到古希腊、丹麦的神话传说,再到近代科幻小说,列举古今中外关于海洋的故事,展现人类对海洋的永恒向往和无尽探索,为 “蛟龙号” 探海营造富有诗意和历史感的背景。通过对比近代西方深潜成就,凸显中国作为海洋大国在深潜领域探索缺位与后来居上的决心。

第二部分(3 - 7 段) 介绍 “蛟龙号” 载人潜水器试验的海域、当天的天气以及成功下潜的意义 详细说明 “蛟龙号” 海试地点 —— 马里亚纳海沟的地理位置、深度等信息,将其与珠穆朗玛峰对比,突出海沟之深。强调征服 7000 米深度对中国乃至世界载人深潜工程和深海科学事业的重要意义,它标志着我国具备到达全球 99% 以上海洋深处作业的能力,体现 “蛟龙号” 集成技术的成熟。

第三部分(8 - 15 段) 介绍 “蛟龙号” 海试团队奔赴海试海域并成功坐底 7020 米的过程,以及 “蛟龙号” 与 “神舟九号” 海空连线互致祝福 描述 “向阳红 09 号” 试验母船上现场指挥部的紧张有序,监控屏幕数据显示、潜航员与水面控制人员的沉着通话,展现海试过程的严谨与专业。着重描写 “蛟龙号” 成功坐底 7020 米这一关键事件,体现中国载人深潜技术的重大突破。“蛟龙号” 与 “神舟九号” 的海空连线互致祝福,构建 “上天入海” 的中国科技图景,赋予事件民族复兴的象征意义,展示中国在航天和深潜领域双突破的辉煌成就。

三、核心问题质疑

1.文章中多次出现数据,有什么作用?

增强真实性和准确性:如 “18000 多千米大陆海岸线”“7020 米坐底”“11034 米水深” 等数据,准确地呈现了中国海洋的地理特征、“蛟龙号” 的下潜深度以及马里亚纳海沟的深度等关键信息,让读者对相关内容有更精确的认识,增强了文章内容的可信度。

凸显成就和意义:通过数据对比,像用珠穆朗玛峰与马里亚纳海沟深度对比,突出海沟之深,更鲜明地展现 “蛟龙号” 深潜 7020 米这一成就的重大意义,体现中国在深海探测技术上的突破以及在全球深潜领域的领先地位。

体现科研的严谨性:众多精确数据的运用,反映出科研工作的严谨细致,从侧面展现中国科研团队在 “蛟龙号” 研制、海试过程中的科学态度和专业精神。

2.“蛟龙号” 成功的原因有哪些?

国家重视与支持:20 世纪末国家对载人潜水器需求迫切,在政策和资金等方面给予支持,为 “蛟龙号” 的研制和海试提供了坚实保障。

团队协作与智慧:多家部门合作,众多科学家共同努力,发挥团队的力量,在技术研发、组装调试、海试执行等各个环节紧密配合,攻克了一系列技术难题,体现了自主研发、集成创新的团队智慧。

科研人员的精神品质:科研人员具备勇于探索、敢于创新、坚韧不拔、严谨认真的科学精神。面对技术难题和未知挑战,他们不断尝试、精益求精,经过多年努力,最终实现 “蛟龙号” 的成功下潜。

技术积累与创新:在借鉴国际经验的基础上,中国科研团队自主创新,不断突破关键技术,如潜水器的抗压技术、通信技术等,使 “蛟龙号” 具备强大的性能,能够适应深海复杂环境 。

《带上她的眼睛》

一、教材知识清单

(一)文学常识

1.作者:刘慈欣,中国科幻小说代表作家之一,其作品风格独特,想象力丰富,以宏大的宇宙观和对科学技术的深刻思考著称。2015 年凭借科幻小说《三体》获第 73 届雨果奖最佳长篇小说奖,这是亚洲人首次获得该奖项。

2.体裁:科幻小说,是一种以科学知识为基础,融合想象、幻想等元素,探讨科学发展对人类社会影响的文学体裁。它往往借助科技元素构建奇幻的情节和场景,引发读者对未来世界的思考。

(二)易错读音

点缀(diǎn zhuì)、孤零零(gū líng líng)、心有灵犀(xīn yǒu líng xī)、天涯海角(tiān yá hǎi jiǎo)

(三)易错字形

点缀、漫步、迟钝、闲暇、蔚蓝、合拢、吟唱、心有灵犀、天涯海角

(四)词语理解

1.点缀:加以衬托或装饰,使原有事物更加美好,文中指草原上的小花等对草原景色起到衬托和美化作用。

2.孤零零:形容孤单,无依无靠或没有陪衬,用来形容 “我” 带上传感眼镜前的生活状态,也可形容小姑娘被困地心的孤独处境。

3.心有灵犀:指彼此心意相通,这里体现 “我” 与小姑娘之间在情感和心灵上的一种特殊联系,即使相隔甚远,也能相互理解。

4.天涯海角:形容极远的地方,或相隔极远,突出小姑娘所处的地心深处与地面世界距离的遥远,也可象征两人之间看似难以跨越的空间距离。

(五)文章主题

小说通过讲述 “我” 带上一位因事故被困在地心深处无法返回地面的女地航员的 “传感眼镜”,用她的眼睛开启草原之旅的故事,展现了女地航员对美好生活的热爱和向往,以及在极端困境中依然坚守的乐观精神。同时,也引发了读者对人性、生命、科学探索的思考,传达出珍惜当下、关爱他人、勇于探索的主题思想 。

二、教材内容详解

段落层次 内容概括 详解

第一部分(①) 故事的开端。交代故事发生的背景 简单介绍 “我” 的工作性质和生活状态,为下文 “我” 带上小姑娘的眼睛进行旅行做铺垫,引出故事的主要情节。

第二部分(2 - 23) 故事的发展。写 “我” 带小姑娘的草原之旅 详细描述 “我” 带着小姑娘的眼睛感受草原景色的过程,如草原的花、草、溪流、微风等,从小姑娘的反应和话语中,体现她对美好自然的极度渴望,也让 “我” 逐渐被她的热情所感染,开始重新审视身边的世界。

第三部分(22 - 44) 故事的高潮。交代 “我” 灰色生活的改变及 “落日六号” 的失事过程 揭示小姑娘被困地心的真相,讲述 “落日六号” 因事故下沉到地心深处,与外界失去联系,小姑娘只能在狭小的空间里孤独生存。这部分展现了小姑娘的坚强和乐观,也让 “我” 的内心受到极大震撼,从而更加珍惜生活,突出了故事的悲剧色彩和主题的深度。

第四部分(45 - 46) 故事的结局。写 “我” 的生活彻底改变 “我” 的生活因这次经历发生了巨大变化,“我” 开始关注身边细微的美好,“我” 意识到小姑娘的精神力量对 “我” 的深刻影响,深化了文章主题,引发读者对生活意义的思考。

三、核心问题质疑

1.小说中多次描写 “我” 的心理变化,有什么作用?

推动情节发展:“我” 从最初对带上小姑娘眼睛这件事的不耐烦、敷衍,到在草原之旅中逐渐被小姑娘的热情所打动,再到得知她被困地心后的震撼与感动,“我” 的心理变化过程使故事不断推进,情节更加连贯自然。

衬托小姑娘形象:“我” 的心理变化从侧面衬托出小姑娘对生活的热爱和乐观精神。“我” 的转变体现出小姑娘的情感和态度对 “我” 的感染,让小姑娘的形象更加鲜明突出,使读者更能感受到她在困境中的坚韧与美好。

深化主题:“我” 从对生活的麻木到重新发现美好,这种心理变化深化了小说珍惜当下、关爱他人的主题。让读者意识到生活中处处有美好,要用心去感受,同时也呼吁人们关注那些身处困境却依然热爱生活的人。

2.“眼睛” 在小说中有哪些含义和作用?

含义:表面上指的是 “传感眼镜”,通过它能让小姑娘看到外界的景象;深层含义是象征着小姑娘对世界的渴望和探索精神,也是连接 “我” 与小姑娘心灵的桥梁,代表着希望与光明。

作用:作为线索,贯穿全文,“我” 带上小姑娘的 “眼睛” 开启草原之旅,了解她的故事,“眼睛” 串联起小说的各个情节,使文章结构严谨。它是塑造人物的重要手段,借助 “眼睛” 展现小姑娘丰富的内心世界,突出她乐观、热爱生活的形象特点。同时,“眼睛” 还深化了主题,通过 “眼睛” 所传递的情感和故事,引发读者对生命、人性和科学探索的思考。

《活板》

一、文学常识

1.出处:本文选自《梦溪笔谈 技艺》,《梦溪笔谈》是一部涉及中国古代自然科学、工艺技术及社会历史现象的综合性笔记体著作 ,共 30 卷,内容涵盖天文、地理、数学、物理、文艺、历史等诸多领域,被英国著名学者李约瑟誉为 “中国科技史上的坐标”。

2.作者:沈括(1031 - 1095),字存中,钱塘(今浙江杭州)人,北宋科学家、政治家。他一生致力于科学研究,在众多学科领域造诣深厚,成就卓越,被誉为 “中国整部科学史中最卓越的人物”。

背景知识:活板是与唐代雕版相比较而言的一种印刷技术,是印刷史上的一次革命。《梦溪笔谈》中对活板的记载,是有关活字印刷术最早、最详尽的珍贵史料。印刷术是我国古代四大发明之一,另外三大发明是火药、指南针、造纸术。

二、重点实词

和(huò):混合,如 “其上以松脂、蜡和纸灰之类冒之”。

冒:覆盖,“先设一铁板,其上以松脂、蜡和纸灰之类冒之” 。

炀(yáng):烘烤,“持就火炀之”。

砥(dǐ):磨刀石,“字平如砥” 形容字印像磨刀石那样平。

自:另自,另外,“一板已自布字”。

更互:交替,轮流 ,“更互用之,瞬息可就”。

奇字:生僻字,不常用的字,“有奇字素无备者,旋刻之”。

旋:随即,很快地,遇到生僻字 “旋刻之”。

燔(fán):烧,“燔土” 指火烧过的黏土字印。

讫(qì):终了,完毕,“用讫再火令药熔”。

群从(cóng):堂兄弟及诸子侄,“其印为予群从所得”。

板印:用雕版、模板印刷,“板印书籍,唐人尚未盛为之” 。

盛:大规模地,“唐人尚未盛为之”。

为(wéi):做,这里指采用,“唐人尚未盛为之”;发明,“庆历中有布衣毕昇,又为活板”;刻,“每字为一印” ;当作,“满铁范为一板” 等。

始:才,“五代时始印五经”。

布衣:平民,古代平民穿麻布衣服,所以称布衣,“庆历中有布衣毕昇”。

钱唇:铜钱的边缘,“薄如钱唇” 形容字模薄的程度。

印:印模、字印,“每字为一印”;印刷,“若止印三二本” 。

令:使,“火烧令坚” 即 “用火烤使它坚硬”。

范:框子,“则以一铁范置铁板上”。

止:同 “只”,仅仅,“若止印三二本”。

具:准备好,“此印者才毕,则第二板已具”。

帖(tiě):用标签标出,“则以纸帖之”;标签,“每韵为一帖” 。

贮(zhù):存放,“木格贮之”。

文理:纹理,质地,“不以木为之者,文理有疏密”。

兼:又,“兼与药相粘”。

拂(fú):擦拭,掸去,“以手拂之,其印自落”。

殊不:一点也不,“殊不沾污”。

三、重点虚词

1.以

(1)用,拿,如 “以松脂、蜡和纸灰之类冒之”“以一平板按其面”“以纸帖之”“以草火烧”“不以木为之者”“以手拂之”。

(2)把,“以一铁范置铁板上”。

(3)用来,表目的,“以备一板内有重复者”。

2.其

(1)代词,指活字版印刷的,“其法”。

(2)代词,指铁板的,“其上以松脂、蜡和纸灰之类冒之”。

(3)代词,指排好的字模,“则以一平板按其面”。

(4)代词,那些,“其印自落”。

(5)代词,他的,“其印为予群从所得”。

3.之

(1)代词,指 “板印书籍”,“唐人尚未盛为之”。

(2)代词,这,“以松脂、蜡和纸灰之类冒之”;代指铁板,“冒之”“持就火炀之”“更互用之” 。

(3)代指不用的字模,“则以纸帖之”“木格贮之”。

(4)代指 “奇字”,“旋刻之”。

(5)代指活字模,“不以木为之者”。

(6)代指字模,“以手拂之”。

4.为

(1)动词,做,“唐人尚未盛为之”。

(2)动词,是,“皆为板本”。

(3)动词,发明,“又为活板”。

(4)动词,刻,“每字为一印”。

(5)动词,成为,“满铁范为一板”。

(6)动词,算是,“未为简易”“极为神速”。

(7)动词,做,“每韵为一帖”。

(8)动词,刻制,“不以木为之者”。

(9)介词,被,表被动,“为予群从所得”。

5.就

(1)动词,靠近,“持就火炀之”。

(2)动词,完成,“瞬息可就”。

四、重点句子

1.其法:用胶泥刻字,薄如钱唇,每字为一印,火烧令坚:它的方法是:用黏土刻字,字模薄得像铜钱边缘似的,每个字刻一个字模,用火烧使它坚硬。此句详细介绍了活字的制作材料、形状和使字模坚固的方法,体现了活板制作的精细与科学。

2.先设一铁板,其上以松脂、蜡和纸灰之类冒之:先设置一块铁板,在它的上面用松脂、蜡混合着纸灰这一类东西覆盖好。这是活板排版前的准备工作,说明了铁板的预处理方式,为后续排字和印刷做铺垫。

3.欲印,则以一铁范置铁板上,乃密布字印,满铁范为一板,持就火炀之;药稍熔,则以一平板按其面,则字平如砥:想要印刷,就把一个铁框子放在铁板上面,于是在铁框内密密地排上字模,排满了一铁框就成为一块印版,把它拿到火上烘烤;待铁板上的药物稍稍熔化,就用一块平板按在字模上面,那么(所有排在板上的)字模就像磨刀石那样平。该句清晰地描述了活板印刷时排版、烘烤、平整字模的操作步骤,展现了活板印刷的流程和科学性。

4.若止印三二本,未为简易;若印数十百千本,则极为神速:如果只印两三本,不能算是简便;如果印几十乃至成百上千本,那就极其快速。通过对比不同印刷数量下活板印刷的效果,突出了活板印刷在大量印刷时的高效性,体现其优越性。

5.常作二铁板,一板印刷,一板已自布字,此印者才毕,则第二板已具,更互用之,瞬息可就:通常是做两块铁板,这一块在印刷,那一块已另外在排字了,这块印刷才完,第二块板已经准备好了,两块相互交替使用,很短的时间就能完成。此句说明了活板印刷过程中两块铁板交替使用的工作方式,进一步强调了其高效性,是活板 “活” 的体现之一。

6.每一字皆有数印,如 “之”“也” 等字,每字有二十余印,以备一板内有重复者:每一个字都有好几个印模,像 “之”“也” 等字,每个字有二十多个印模,用来准备同一版内有重复的字。这体现了活板在排版时针对常见重复字的处理方式,展现了活板设计的灵活性和实用性。

有奇字素无备者,旋刻之,以草火烧,瞬息可成:遇到平时没有准备的生僻字,随即刻制,用草烧火烘烤,很快就能制成功。突出了活板在应对生僻字时的便捷性,体现了活板制作字模的灵活性和高效性。

7.不以木为之者,文理有疏密,沾水则高下不平,兼与药相粘,不可取;不若燔土,用讫再火令药熔,以手拂之,其印自落,殊不沾污:不用木料制作字模的原因,是因为木的纹理有疏有密,一沾水就会变得高低不平,再加上木刻的字会和药物粘在一起,(拆板时)拿不下来,不像用胶泥烧制的字模,印完后再用火一烤,使药物熔化,用手轻轻一掸,那些字模就会自己掉下来,根本不会被药物弄脏。通过对比木料和胶泥制作字模的差异,说明了选择胶泥作为字模材料的原因,突出了胶泥字模的优势,也体现了活板设计的科学性。

五、全文翻译

用雕版印刷书籍,唐朝人还没有大规模地做这种事。五代时才开始用雕版印刷五经,此后,重要书籍都是版印出来的。

庆历年间,有个平民叫毕昇(毕升 ),又发明了活版印刷。它的办法是:用黏土来刻字模,(字模)薄得跟铜钱的边缘一样,每个字刻一个字模,用火烧使它坚硬。先设置一块铁板,在上面用松脂、蜡混合纸灰这类东西覆盖着。想印的时候,在铁板上放一个铁框子,(然后)就密密地排满字模,排满了就成为一版,(再)把它靠近火边烤,(等到)松脂和蜡稍稍熔化,就用一块平板放在版面上往下一压,字印像磨刀石那样平。如果只印两三本,还不算简便;如果印几十甚至成百上千本,那就极其快了。通常做两块铁板,这一块印刷,另一块已经另外在排字了,这一块刚刚印完,那一块已经准备好,两块交替使用,在极短的时间里就可以印完。每一个字都备有几个字模,像 “之”“也” 等字,每一个字都有二十多个字印,用来防备它们在一版内有重复的。不用的时候,就用纸条给它做标记,每一个韵部的字做一个标签,用木格子把它存放起来。遇到平时没有准备的生僻字,立即刻制,用草烧火烘烤,一会儿就能制成。不用木头刻活字的原因是,木的纹理疏密不匀,一沾水就会变得高低不平,再加上跟松脂等粘在一起,(卸版时)拿不下来;不像用胶泥烧制的字印,印完后再用火一烤,使药物(松脂等物)熔化,用手一抹,字印自然就掉了下来,一点也不会被药物(松脂等物)弄脏。

毕昇(毕升)死后,那些字模被我的堂兄弟和侄子辈们得到,到现在依然被珍藏着。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

统编语文七年级下册单元知识速览·第六单元

(全新教材全面汇总)

《太空一日》

一、教材知识清单

(一)文学常识

1.作者:杨利伟,中国人民解放军少将军衔,特级航天员,是中国进入太空的第一人 。他是中国培养的第一代航天员,在原空军部队安全飞行 1350 小时之久。2003 年 10 月 15 日,杨利伟乘神舟五号飞船首次进入太空,其经历为中国太空事业积累了宝贵经验。

2.出处:本文选自杨利伟的《天地九重》 ,这是他对自己太空之旅及相关经历的全面记录,展现了中国载人航天事业起步阶段的艰辛与辉煌。

(二)易错读音

炽热(chì rè)、轮廓(lún kuò)、模拟(mó nǐ)、遨游(áo yóu)、严谨(yán jǐn)、稠密(chóu mì)、瞬间(shùn jiān)、概率(gài lǜ)

(三)易错字形

烧灼、瞬间、稠密、遨游、严谨、千钧重负、耐人寻味、惊心动魄、屏息凝神

(四)词语理解

1.烧灼:高温炙烫,文中指飞船与大气层摩擦产生的高温对飞船的炙烤。

2.稠密:又多又密;数量多密度大,形容大气等物质的状态,在文中用于描述飞船进入大气层时大气的状况。

3.严谨:形容态度谨慎、细致、周全、完善,追求完美,体现了航天员对待航天任务的科学态度。

4.遨游:漫游,游历,形象地描绘出航天员在太空中的活动状态。

5.千钧重负:比喻很沉重的负担,也比喻非常重大的责任,这里指航天员在太空中承受的巨大压力和肩负的重大使命。

6.耐人寻味:意味深长,值得人仔细体会琢磨,用于形容太空飞行中某些经历或现象引人深思。

7.惊心动魄:常形容使人十分惊骇紧张到极点,生动地表现出太空飞行中一些惊险时刻带给人的感受。

8.屏息凝神:暂时抑止呼吸,聚集精神,形容高度集中注意力,体现了航天员在面对各种情况时的专注和冷静。

(五)文章主题

文章通过讲述杨利伟乘坐神舟五号飞船进入太空的所经、所历、所见、所感,展现了中国航天员严谨科学的态度、勇敢无畏的精神以及对祖国航天事业的忠诚,也让读者了解到太空飞行的艰辛与伟大,激发人们对航天事业的关注和对科学探索的热情,同时彰显了中国在载人航天领域取得的重大突破和成就 。

二、教材内容详解

小标题 句子 详解

我以为自己要牺牲了 “我全身用力,肌肉紧张,整个人收缩得像一块铁。” 形象地写出火箭起飞时 “我” 身体的紧张状态,突出太空飞行初始阶段的压力和 “我” 的高度警惕,为后文遇到共振的痛苦感受做铺垫。

我以为自己要牺牲了 “火箭和飞船开始急剧抖动,产生共振。这让我感到非常痛苦。” 直接描述共振带来的痛苦,使读者真切感受到太空飞行的危险与艰难,体现出航天员面临的巨大挑战。

我看到了什么 “从载人飞船上看到的地球,并非呈现球状,而只是一段弧。” 写出在太空中观察地球的独特视角和真实景象,打破人们日常对地球形状的认知,引发读者对太空奇妙景象的好奇。

我看到了什么 “我曾俯瞰我们的首都北京,白天它是燕山山脉边的一片灰白,分辨不清,夜晚则呈现一片红晕,那里有我的战友和亲人。” 既描绘出从太空俯瞰北京的景象,又融入了 “我” 对战友和亲人的思念之情,展现出航天员在太空任务中的情感世界。

神秘的敲击声 “这个声音是突然出现的,并不一直响,而是一阵一阵的,不管白天还是黑夜,毫无规律,说不准什么时候就响几声。” 详细描述神秘敲击声的特点,营造出神秘氛围,增加了文章的悬念感,体现出太空飞行中充满未知和不确定性。

归途如此惊心动魄 “快速行进的飞船与大气摩擦,产生的高温把舷窗外面烧得一片通红;接着在映红的舷窗外,有红的白的碎片不停划过。” 描绘飞船返回时与大气摩擦的惊险场景,让读者仿佛身临其境,感受到返回过程的危险与紧张。

归途如此惊心动魄 “右边的舷窗开始出现裂纹…… 心想:完了,这个舷窗不行了。” 通过描写 “我” 看到舷窗裂纹时的心理活动,突出 “我” 当时的紧张和担忧,增强了文章的紧张感和感染力。

三、核心问题质疑

1.杨利伟在太空中遇到了哪些意外情况?他是如何应对的?

意外情况:火箭和飞船急剧抖动产生共振,带来极大痛苦;飞船飞行中出现神秘敲击声,原因不明;飞船返回时舷窗出现裂纹;飞船返回进入大气层时承受近 4G 过载、高温以及碎片划过等。

应对方式:面对共振,凭借顽强的意志力坚持,在共振结束后向地面详细描述情况,为后续技术改进提供依据;听到神秘敲击声,虽紧张但因飞船运行正常未向地面报告,而是趴在舷窗观察;舷窗出现裂纹时,起初紧张惊慌,想到 “哥伦比亚号” 航天飞机的事故而担忧,但看到左边舷窗也出现裂纹后稍感放心,体现出他在危机时刻努力保持冷静;面对过载、高温和碎片,依靠平时训练积累的经验,身体上应付自如,努力克服心理上的紧张。

2.从杨利伟的太空经历中,你能体会到中国航天人怎样的精神品质?

勇敢无畏:面对太空飞行中各种未知的危险和困难,如共振带来的痛苦、舷窗裂纹等,毫不退缩,勇敢地执行任务。

严谨科学:在太空飞行过程中,对各种现象和数据进行细致观察和记录,如对神秘敲击声的关注、对飞船飞行状态的准确报告等,体现出严谨的科学态度。飞行回来后详细描述难受过程,助力工作人员分析研究并改进技术工艺,推动航天事业发展。

坚韧顽强:承受共振的巨大痛苦以及返回过程中的各种压力,凭借顽强的意志力坚持下来,完成太空飞行任务。

忠诚奉献:将个人安危置之度外,全身心投入到航天事业中,为中国航天事业的发展贡献自己的力量,彰显出对祖国航天事业的无限忠诚与无私奉献精神。

《蛟龙探海》

一、教材知识清单

(一)文学常识

1.体裁:报告文学,是一种具有新闻性和文学性的文体,它以真实的事件和人物为写作对象,在保证真实性的基础上,运用文学的表现手法进行创作,兼具新闻价值和文学价值。

2.创作背景:20 世纪末,随着国际海底资源调查研究工作的深入开展,国家对载人潜水器的需求越来越迫切。2001 年,国内海洋界达成制造中国自己的载人潜水器的共识,2007 年 “蛟龙号” 载人潜水器组装完成,自 2009 年起开展多次海上试验。本文记述的是 2012 年 6 月 24 日 “蛟龙号” 在马里亚纳海沟区域执行的 7000 米级海试任务。

(二)易错读音

蛟龙(jiāo lóng)、蹒跚(pán shān)、浩瀚(hào hàn)、波澜(bō lán)、劈波斩浪(pī bō zhǎn làng)

(三)易错字形

绘声绘色、淋漓尽致、蹒跚、浩瀚无际、波澜起伏、劈波斩浪

(四)词语理解

1.绘声绘色:形容叙述、描写生动逼真,文中用于描述各种神话传说对海洋世界的生动展现。

2.淋漓尽致:形容文章、谈话等详尽透彻,发挥充分,也形容暴露得很彻底,在文中体现人类对海洋的兴趣和探求欲被充分展现。

3.蹒跚:腿脚不灵便,走路缓慢、摇摆的样子,这里可用于形容 “蛟龙号” 在研发、试验过程中的艰难推进。

4.浩瀚无际:形容广大,无边无际,用来描绘海洋的广阔和深邃,突出 “蛟龙号” 探索的环境特点。

5.波澜起伏:形容水面上的水波泛起时的样子,也可比喻局势的起伏变化,文中用于描写海洋的景象,增添了画面感。

6.劈波斩浪:船只行进时冲开波浪,比喻排除前进中的困难和障碍,体现了 “蛟龙号” 在海试过程中克服困难的决心和勇气。

(五)文章主题

文章通过记叙 2012 年 6 月 24 日 “蛟龙号” 载人潜水器在马里亚纳海沟海域成功下潜,创造同类型载人潜水器潜海 7020 米世界纪录的事件,展现了中国在载人深潜事业上取得的巨大成就,体现了中国科研工作者自主研发、集成创新的团队智慧,以及他们勇于探索、敢于突破、严谨认真的科学精神,激发了民族自豪感,也表达了对中国科技事业不断发展的美好期许。

二、教材内容详解

段落层次 内容概括 详解

第一部分(1 - 2 段) 简要介绍人类对深海的探索以及 20 世纪的深海探测现状 从华夏大地的哪吒闹海、龙宫探宝,到古希腊、丹麦的神话传说,再到近代科幻小说,列举古今中外关于海洋的故事,展现人类对海洋的永恒向往和无尽探索,为 “蛟龙号” 探海营造富有诗意和历史感的背景。通过对比近代西方深潜成就,凸显中国作为海洋大国在深潜领域探索缺位与后来居上的决心。

第二部分(3 - 7 段) 介绍 “蛟龙号” 载人潜水器试验的海域、当天的天气以及成功下潜的意义 详细说明 “蛟龙号” 海试地点 —— 马里亚纳海沟的地理位置、深度等信息,将其与珠穆朗玛峰对比,突出海沟之深。强调征服 7000 米深度对中国乃至世界载人深潜工程和深海科学事业的重要意义,它标志着我国具备到达全球 99% 以上海洋深处作业的能力,体现 “蛟龙号” 集成技术的成熟。

第三部分(8 - 15 段) 介绍 “蛟龙号” 海试团队奔赴海试海域并成功坐底 7020 米的过程,以及 “蛟龙号” 与 “神舟九号” 海空连线互致祝福 描述 “向阳红 09 号” 试验母船上现场指挥部的紧张有序,监控屏幕数据显示、潜航员与水面控制人员的沉着通话,展现海试过程的严谨与专业。着重描写 “蛟龙号” 成功坐底 7020 米这一关键事件,体现中国载人深潜技术的重大突破。“蛟龙号” 与 “神舟九号” 的海空连线互致祝福,构建 “上天入海” 的中国科技图景,赋予事件民族复兴的象征意义,展示中国在航天和深潜领域双突破的辉煌成就。

三、核心问题质疑

1.文章中多次出现数据,有什么作用?

增强真实性和准确性:如 “18000 多千米大陆海岸线”“7020 米坐底”“11034 米水深” 等数据,准确地呈现了中国海洋的地理特征、“蛟龙号” 的下潜深度以及马里亚纳海沟的深度等关键信息,让读者对相关内容有更精确的认识,增强了文章内容的可信度。

凸显成就和意义:通过数据对比,像用珠穆朗玛峰与马里亚纳海沟深度对比,突出海沟之深,更鲜明地展现 “蛟龙号” 深潜 7020 米这一成就的重大意义,体现中国在深海探测技术上的突破以及在全球深潜领域的领先地位。

体现科研的严谨性:众多精确数据的运用,反映出科研工作的严谨细致,从侧面展现中国科研团队在 “蛟龙号” 研制、海试过程中的科学态度和专业精神。

2.“蛟龙号” 成功的原因有哪些?

国家重视与支持:20 世纪末国家对载人潜水器需求迫切,在政策和资金等方面给予支持,为 “蛟龙号” 的研制和海试提供了坚实保障。

团队协作与智慧:多家部门合作,众多科学家共同努力,发挥团队的力量,在技术研发、组装调试、海试执行等各个环节紧密配合,攻克了一系列技术难题,体现了自主研发、集成创新的团队智慧。

科研人员的精神品质:科研人员具备勇于探索、敢于创新、坚韧不拔、严谨认真的科学精神。面对技术难题和未知挑战,他们不断尝试、精益求精,经过多年努力,最终实现 “蛟龙号” 的成功下潜。

技术积累与创新:在借鉴国际经验的基础上,中国科研团队自主创新,不断突破关键技术,如潜水器的抗压技术、通信技术等,使 “蛟龙号” 具备强大的性能,能够适应深海复杂环境 。

《带上她的眼睛》

一、教材知识清单

(一)文学常识

1.作者:刘慈欣,中国科幻小说代表作家之一,其作品风格独特,想象力丰富,以宏大的宇宙观和对科学技术的深刻思考著称。2015 年凭借科幻小说《三体》获第 73 届雨果奖最佳长篇小说奖,这是亚洲人首次获得该奖项。

2.体裁:科幻小说,是一种以科学知识为基础,融合想象、幻想等元素,探讨科学发展对人类社会影响的文学体裁。它往往借助科技元素构建奇幻的情节和场景,引发读者对未来世界的思考。

(二)易错读音

点缀(diǎn zhuì)、孤零零(gū líng líng)、心有灵犀(xīn yǒu líng xī)、天涯海角(tiān yá hǎi jiǎo)

(三)易错字形

点缀、漫步、迟钝、闲暇、蔚蓝、合拢、吟唱、心有灵犀、天涯海角

(四)词语理解

1.点缀:加以衬托或装饰,使原有事物更加美好,文中指草原上的小花等对草原景色起到衬托和美化作用。

2.孤零零:形容孤单,无依无靠或没有陪衬,用来形容 “我” 带上传感眼镜前的生活状态,也可形容小姑娘被困地心的孤独处境。

3.心有灵犀:指彼此心意相通,这里体现 “我” 与小姑娘之间在情感和心灵上的一种特殊联系,即使相隔甚远,也能相互理解。

4.天涯海角:形容极远的地方,或相隔极远,突出小姑娘所处的地心深处与地面世界距离的遥远,也可象征两人之间看似难以跨越的空间距离。

(五)文章主题

小说通过讲述 “我” 带上一位因事故被困在地心深处无法返回地面的女地航员的 “传感眼镜”,用她的眼睛开启草原之旅的故事,展现了女地航员对美好生活的热爱和向往,以及在极端困境中依然坚守的乐观精神。同时,也引发了读者对人性、生命、科学探索的思考,传达出珍惜当下、关爱他人、勇于探索的主题思想 。

二、教材内容详解

段落层次 内容概括 详解

第一部分(①) 故事的开端。交代故事发生的背景 简单介绍 “我” 的工作性质和生活状态,为下文 “我” 带上小姑娘的眼睛进行旅行做铺垫,引出故事的主要情节。

第二部分(2 - 23) 故事的发展。写 “我” 带小姑娘的草原之旅 详细描述 “我” 带着小姑娘的眼睛感受草原景色的过程,如草原的花、草、溪流、微风等,从小姑娘的反应和话语中,体现她对美好自然的极度渴望,也让 “我” 逐渐被她的热情所感染,开始重新审视身边的世界。

第三部分(22 - 44) 故事的高潮。交代 “我” 灰色生活的改变及 “落日六号” 的失事过程 揭示小姑娘被困地心的真相,讲述 “落日六号” 因事故下沉到地心深处,与外界失去联系,小姑娘只能在狭小的空间里孤独生存。这部分展现了小姑娘的坚强和乐观,也让 “我” 的内心受到极大震撼,从而更加珍惜生活,突出了故事的悲剧色彩和主题的深度。

第四部分(45 - 46) 故事的结局。写 “我” 的生活彻底改变 “我” 的生活因这次经历发生了巨大变化,“我” 开始关注身边细微的美好,“我” 意识到小姑娘的精神力量对 “我” 的深刻影响,深化了文章主题,引发读者对生活意义的思考。

三、核心问题质疑

1.小说中多次描写 “我” 的心理变化,有什么作用?

推动情节发展:“我” 从最初对带上小姑娘眼睛这件事的不耐烦、敷衍,到在草原之旅中逐渐被小姑娘的热情所打动,再到得知她被困地心后的震撼与感动,“我” 的心理变化过程使故事不断推进,情节更加连贯自然。

衬托小姑娘形象:“我” 的心理变化从侧面衬托出小姑娘对生活的热爱和乐观精神。“我” 的转变体现出小姑娘的情感和态度对 “我” 的感染,让小姑娘的形象更加鲜明突出,使读者更能感受到她在困境中的坚韧与美好。

深化主题:“我” 从对生活的麻木到重新发现美好,这种心理变化深化了小说珍惜当下、关爱他人的主题。让读者意识到生活中处处有美好,要用心去感受,同时也呼吁人们关注那些身处困境却依然热爱生活的人。

2.“眼睛” 在小说中有哪些含义和作用?

含义:表面上指的是 “传感眼镜”,通过它能让小姑娘看到外界的景象;深层含义是象征着小姑娘对世界的渴望和探索精神,也是连接 “我” 与小姑娘心灵的桥梁,代表着希望与光明。

作用:作为线索,贯穿全文,“我” 带上小姑娘的 “眼睛” 开启草原之旅,了解她的故事,“眼睛” 串联起小说的各个情节,使文章结构严谨。它是塑造人物的重要手段,借助 “眼睛” 展现小姑娘丰富的内心世界,突出她乐观、热爱生活的形象特点。同时,“眼睛” 还深化了主题,通过 “眼睛” 所传递的情感和故事,引发读者对生命、人性和科学探索的思考。

《活板》

一、文学常识

1.出处:本文选自《梦溪笔谈 技艺》,《梦溪笔谈》是一部涉及中国古代自然科学、工艺技术及社会历史现象的综合性笔记体著作 ,共 30 卷,内容涵盖天文、地理、数学、物理、文艺、历史等诸多领域,被英国著名学者李约瑟誉为 “中国科技史上的坐标”。

2.作者:沈括(1031 - 1095),字存中,钱塘(今浙江杭州)人,北宋科学家、政治家。他一生致力于科学研究,在众多学科领域造诣深厚,成就卓越,被誉为 “中国整部科学史中最卓越的人物”。

背景知识:活板是与唐代雕版相比较而言的一种印刷技术,是印刷史上的一次革命。《梦溪笔谈》中对活板的记载,是有关活字印刷术最早、最详尽的珍贵史料。印刷术是我国古代四大发明之一,另外三大发明是火药、指南针、造纸术。

二、重点实词

和(huò):混合,如 “其上以松脂、蜡和纸灰之类冒之”。

冒:覆盖,“先设一铁板,其上以松脂、蜡和纸灰之类冒之” 。

炀(yáng):烘烤,“持就火炀之”。

砥(dǐ):磨刀石,“字平如砥” 形容字印像磨刀石那样平。

自:另自,另外,“一板已自布字”。

更互:交替,轮流 ,“更互用之,瞬息可就”。

奇字:生僻字,不常用的字,“有奇字素无备者,旋刻之”。

旋:随即,很快地,遇到生僻字 “旋刻之”。

燔(fán):烧,“燔土” 指火烧过的黏土字印。

讫(qì):终了,完毕,“用讫再火令药熔”。

群从(cóng):堂兄弟及诸子侄,“其印为予群从所得”。

板印:用雕版、模板印刷,“板印书籍,唐人尚未盛为之” 。

盛:大规模地,“唐人尚未盛为之”。

为(wéi):做,这里指采用,“唐人尚未盛为之”;发明,“庆历中有布衣毕昇,又为活板”;刻,“每字为一印” ;当作,“满铁范为一板” 等。

始:才,“五代时始印五经”。

布衣:平民,古代平民穿麻布衣服,所以称布衣,“庆历中有布衣毕昇”。

钱唇:铜钱的边缘,“薄如钱唇” 形容字模薄的程度。

印:印模、字印,“每字为一印”;印刷,“若止印三二本” 。

令:使,“火烧令坚” 即 “用火烤使它坚硬”。

范:框子,“则以一铁范置铁板上”。

止:同 “只”,仅仅,“若止印三二本”。

具:准备好,“此印者才毕,则第二板已具”。

帖(tiě):用标签标出,“则以纸帖之”;标签,“每韵为一帖” 。

贮(zhù):存放,“木格贮之”。

文理:纹理,质地,“不以木为之者,文理有疏密”。

兼:又,“兼与药相粘”。

拂(fú):擦拭,掸去,“以手拂之,其印自落”。

殊不:一点也不,“殊不沾污”。

三、重点虚词

1.以

(1)用,拿,如 “以松脂、蜡和纸灰之类冒之”“以一平板按其面”“以纸帖之”“以草火烧”“不以木为之者”“以手拂之”。

(2)把,“以一铁范置铁板上”。

(3)用来,表目的,“以备一板内有重复者”。

2.其

(1)代词,指活字版印刷的,“其法”。

(2)代词,指铁板的,“其上以松脂、蜡和纸灰之类冒之”。

(3)代词,指排好的字模,“则以一平板按其面”。

(4)代词,那些,“其印自落”。

(5)代词,他的,“其印为予群从所得”。

3.之

(1)代词,指 “板印书籍”,“唐人尚未盛为之”。

(2)代词,这,“以松脂、蜡和纸灰之类冒之”;代指铁板,“冒之”“持就火炀之”“更互用之” 。

(3)代指不用的字模,“则以纸帖之”“木格贮之”。

(4)代指 “奇字”,“旋刻之”。

(5)代指活字模,“不以木为之者”。

(6)代指字模,“以手拂之”。

4.为

(1)动词,做,“唐人尚未盛为之”。

(2)动词,是,“皆为板本”。

(3)动词,发明,“又为活板”。

(4)动词,刻,“每字为一印”。

(5)动词,成为,“满铁范为一板”。

(6)动词,算是,“未为简易”“极为神速”。

(7)动词,做,“每韵为一帖”。

(8)动词,刻制,“不以木为之者”。

(9)介词,被,表被动,“为予群从所得”。

5.就

(1)动词,靠近,“持就火炀之”。

(2)动词,完成,“瞬息可就”。

四、重点句子

1.其法:用胶泥刻字,薄如钱唇,每字为一印,火烧令坚:它的方法是:用黏土刻字,字模薄得像铜钱边缘似的,每个字刻一个字模,用火烧使它坚硬。此句详细介绍了活字的制作材料、形状和使字模坚固的方法,体现了活板制作的精细与科学。

2.先设一铁板,其上以松脂、蜡和纸灰之类冒之:先设置一块铁板,在它的上面用松脂、蜡混合着纸灰这一类东西覆盖好。这是活板排版前的准备工作,说明了铁板的预处理方式,为后续排字和印刷做铺垫。

3.欲印,则以一铁范置铁板上,乃密布字印,满铁范为一板,持就火炀之;药稍熔,则以一平板按其面,则字平如砥:想要印刷,就把一个铁框子放在铁板上面,于是在铁框内密密地排上字模,排满了一铁框就成为一块印版,把它拿到火上烘烤;待铁板上的药物稍稍熔化,就用一块平板按在字模上面,那么(所有排在板上的)字模就像磨刀石那样平。该句清晰地描述了活板印刷时排版、烘烤、平整字模的操作步骤,展现了活板印刷的流程和科学性。

4.若止印三二本,未为简易;若印数十百千本,则极为神速:如果只印两三本,不能算是简便;如果印几十乃至成百上千本,那就极其快速。通过对比不同印刷数量下活板印刷的效果,突出了活板印刷在大量印刷时的高效性,体现其优越性。

5.常作二铁板,一板印刷,一板已自布字,此印者才毕,则第二板已具,更互用之,瞬息可就:通常是做两块铁板,这一块在印刷,那一块已另外在排字了,这块印刷才完,第二块板已经准备好了,两块相互交替使用,很短的时间就能完成。此句说明了活板印刷过程中两块铁板交替使用的工作方式,进一步强调了其高效性,是活板 “活” 的体现之一。

6.每一字皆有数印,如 “之”“也” 等字,每字有二十余印,以备一板内有重复者:每一个字都有好几个印模,像 “之”“也” 等字,每个字有二十多个印模,用来准备同一版内有重复的字。这体现了活板在排版时针对常见重复字的处理方式,展现了活板设计的灵活性和实用性。

有奇字素无备者,旋刻之,以草火烧,瞬息可成:遇到平时没有准备的生僻字,随即刻制,用草烧火烘烤,很快就能制成功。突出了活板在应对生僻字时的便捷性,体现了活板制作字模的灵活性和高效性。

7.不以木为之者,文理有疏密,沾水则高下不平,兼与药相粘,不可取;不若燔土,用讫再火令药熔,以手拂之,其印自落,殊不沾污:不用木料制作字模的原因,是因为木的纹理有疏有密,一沾水就会变得高低不平,再加上木刻的字会和药物粘在一起,(拆板时)拿不下来,不像用胶泥烧制的字模,印完后再用火一烤,使药物熔化,用手轻轻一掸,那些字模就会自己掉下来,根本不会被药物弄脏。通过对比木料和胶泥制作字模的差异,说明了选择胶泥作为字模材料的原因,突出了胶泥字模的优势,也体现了活板设计的科学性。

五、全文翻译

用雕版印刷书籍,唐朝人还没有大规模地做这种事。五代时才开始用雕版印刷五经,此后,重要书籍都是版印出来的。

庆历年间,有个平民叫毕昇(毕升 ),又发明了活版印刷。它的办法是:用黏土来刻字模,(字模)薄得跟铜钱的边缘一样,每个字刻一个字模,用火烧使它坚硬。先设置一块铁板,在上面用松脂、蜡混合纸灰这类东西覆盖着。想印的时候,在铁板上放一个铁框子,(然后)就密密地排满字模,排满了就成为一版,(再)把它靠近火边烤,(等到)松脂和蜡稍稍熔化,就用一块平板放在版面上往下一压,字印像磨刀石那样平。如果只印两三本,还不算简便;如果印几十甚至成百上千本,那就极其快了。通常做两块铁板,这一块印刷,另一块已经另外在排字了,这一块刚刚印完,那一块已经准备好,两块交替使用,在极短的时间里就可以印完。每一个字都备有几个字模,像 “之”“也” 等字,每一个字都有二十多个字印,用来防备它们在一版内有重复的。不用的时候,就用纸条给它做标记,每一个韵部的字做一个标签,用木格子把它存放起来。遇到平时没有准备的生僻字,立即刻制,用草烧火烘烤,一会儿就能制成。不用木头刻活字的原因是,木的纹理疏密不匀,一沾水就会变得高低不平,再加上跟松脂等粘在一起,(卸版时)拿不下来;不像用胶泥烧制的字印,印完后再用火一烤,使药物(松脂等物)熔化,用手一抹,字印自然就掉了下来,一点也不会被药物(松脂等物)弄脏。

毕昇(毕升)死后,那些字模被我的堂兄弟和侄子辈们得到,到现在依然被珍藏着。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读