专题九 文言文阅读(十一) 课件 (共44张PPT) 2025年中考语文二轮复习

文档属性

| 名称 | 专题九 文言文阅读(十一) 课件 (共44张PPT) 2025年中考语文二轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-18 11:52:32 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

2025年语文中考复习

专题九 文言文阅读(十一)

模块三 古诗文阅读

核心知识点

曹刿论战

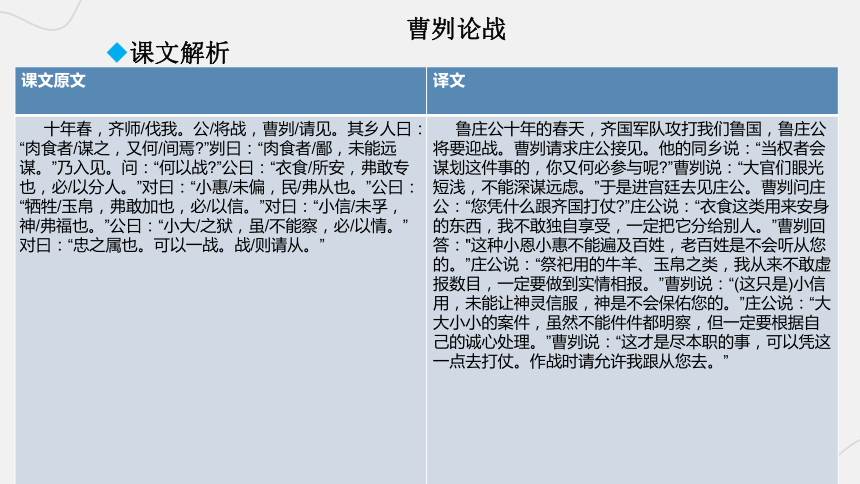

◆课文解析

课文原文 译文

十年春,齐师/伐我。公/将战,曹刿/请见。其乡人曰:“肉食者/谋之,又何/间焉 ”刿曰:“肉食者/鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战 ”公曰:“衣食/所安,弗敢专也,必/以分人。”对曰:“小惠/未偏,民/弗从也。”公曰:“牺牲/玉帛,弗敢加也,必/以信。”对曰:“小信/未孚,神/弗福也。”公曰:“小大/之狱,虽/不能察,必/以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战/则请从。” 鲁庄公十年的春天,齐国军队攻打我们鲁国,鲁庄公将要迎战。曹刿请求庄公接见。他的同乡说:“当权者会谋划这件事的,你又何必参与呢 ”曹刿说:“大官们眼光短浅,不能深谋远虑。”于是进宫廷去见庄公。曹刿问庄公:“您凭什么跟齐国打仗 ”庄公说:“衣食这类用来安身的东西,我不敢独自享受,一定把它分给别人。”曹刿回答:"这种小恩小惠不能遍及百姓,老百姓是不会听从您的。”庄公说:“祭祀用的牛羊、玉帛之类,我从来不敢虚报数目,一定要做到实情相报。”曹刿说:“(这只是)小信用,未能让神灵信服,神是不会保佑您的。”庄公说:“大大小小的案件,虽然不能件件都明察,但一定要根据自己的诚心处理。”曹刿说:“这才是尽本职的事,可以凭这一点去打仗。作战时请允许我跟从您去。”

课文原文 译文

公/与之乘,战于/长勺。公将/鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰: “可矣。”齐师/败绩。公将/驰之。刿曰:“未可。”下/视其辙,登轼/而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。 既克,公问其故。对曰: “夫战,勇气也。一鼓/作气,再/而衰,三/而竭。彼竭/我盈,故/克之。夫大国,难测也,惧/有伏焉。吾/视其辙乱,望其旗靡,故/逐之。” 鲁庄公和曹刿同坐一辆战车,在长勺和齐军作战。庄公(一上阵)就要击鼓进军,曹刿说:“(现在)不行。”齐军擂过三通战鼓后,曹刿说:“可以击鼓进军了。”齐军大败。庄公正要驱车追赶,曹刿说:"还不行。"(说完就)向下去察看齐军的车印,又登上车前横木望齐军(的队形),(这才)说:“可以追击了。”于是追击齐军。

战胜齐军后,鲁庄公询问取胜的原因。曹刿答道:“打仗,靠的是勇气。第一次击鼓能振作士兵们的士气,二次击鼓时勇气减弱,到三通鼓时勇气已经穷尽了。敌方的勇气已经穷尽而我方的勇气正盛,所以打败了他们。(齐是)大国,难以推测(它的情况),怕的是有埋伏,我发现他们的车印混乱,军旗也倒下了,所以才下令追击他们。”

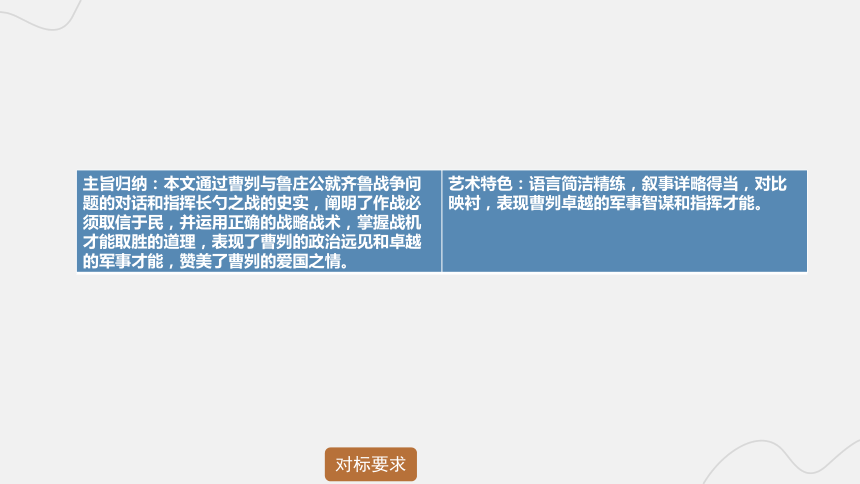

主旨归纳:本文通过曹刿与鲁庄公就齐鲁战争问题的对话和指挥长勺之战的史实,阐明了作战必须取信于民,并运用正确的战略战术,掌握战机才能取胜的道理,表现了曹刿的政治远见和卓越的军事才能,赞美了曹刿的爱国之情。 艺术特色:语言简洁精练,叙事详略得当,对比映衬,表现曹刿卓越的军事智谋和指挥才能。

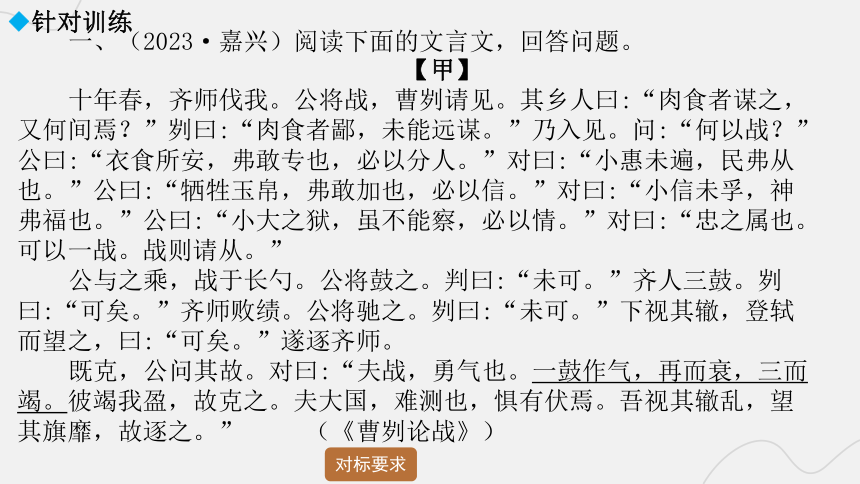

一、(2023·嘉兴)阅读下面的文言文,回答问题。

【甲】

十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。判曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。” (《曹刿论战》)

◆针对训练

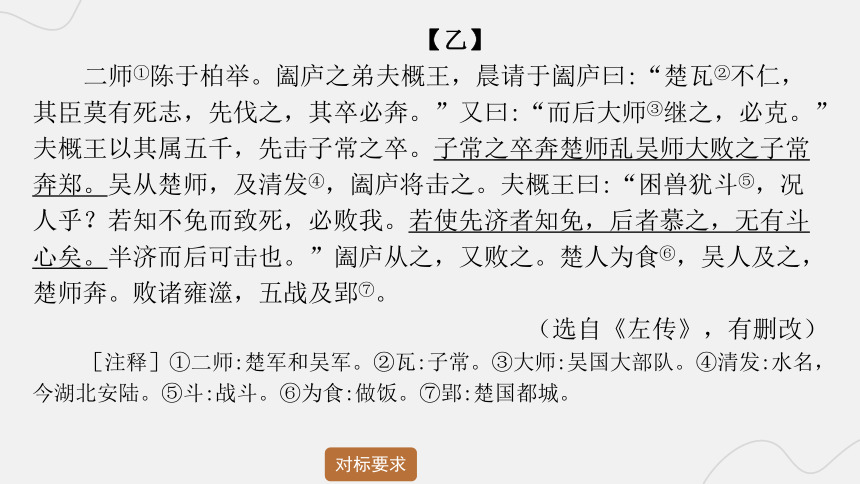

【乙】

二师①陈于柏举。阖庐之弟夫概王,晨请于阖庐曰:“楚瓦②不仁,其臣莫有死志,先伐之,其卒必奔。”又曰:“而后大师③继之,必克。”夫概王以其属五千,先击子常之卒。子常之卒奔楚师乱吴师大败之子常奔郑。吴从楚师,及清发④,阖庐将击之。夫概王曰:“困兽犹斗⑤,况人乎?若知不免而致死,必败我。若使先济者知免,后者慕之,无有斗心矣。半济而后可击也。”阖庐从之,又败之。楚人为食⑥,吴人及之,楚师奔。败诸雍澨,五战及郢⑦。

(选自《左传》,有删改)

[注释]①二师:楚军和吴军。②瓦:子常。③大师:吴国大部队。④清发:水名,今湖北安陆。⑤斗:战斗。⑥为食:做饭。⑦郢:楚国都城。

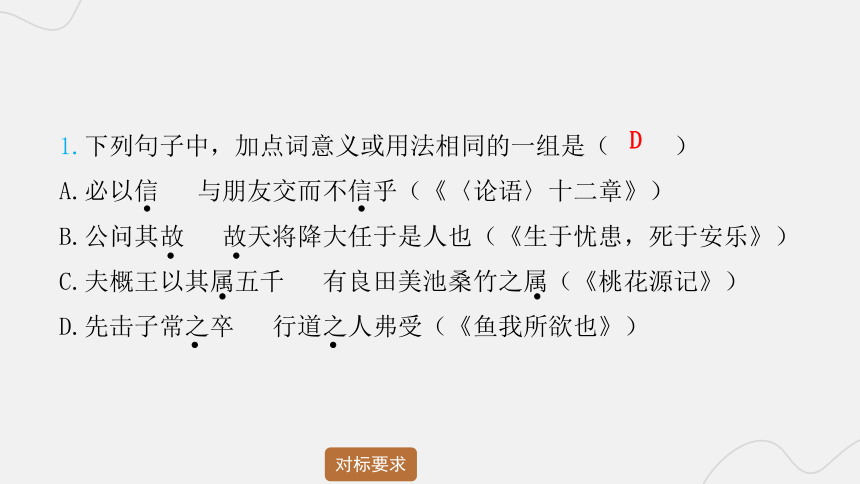

1.下列句子中,加点词意义或用法相同的一组是( )

A.必以信 与朋友交而不信乎(《〈论语〉十二章》)

B.公问其故 故天将降大任于是人也(《生于忧患,死于安乐》)

C.夫概王以其属五千 有良田美池桑竹之属(《桃花源记》)

D.先击子常之卒 行道之人弗受(《鱼我所欲也》)

D

【解析】A项中“信”的意义和用法分别是实情,名词/讲诚信,动词;B项中“故”的意义和用法分别是原因,名词/所以,连词;C项中“属”的意义和用法分别是部属,名词/种类,名词;D项中“之”的意义和用法都是结构助词,的。故选D。

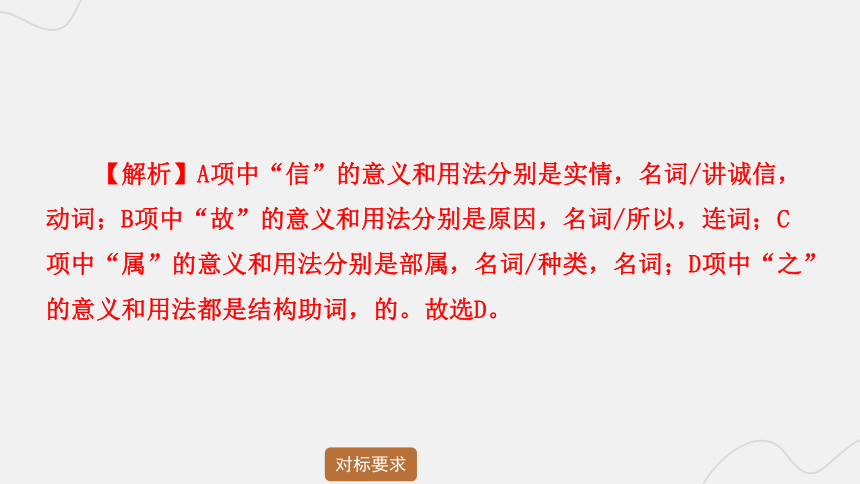

2.请用现代汉语翻译文中画横线的句子。

(1)一鼓作气,再而衰,三而竭。

___________________________________________________________________________________________________________________

(2)若使先济者知免,后者慕之,无有斗心矣。

____________________________________________________________________________________________________________

如果让先渡过河的楚军知道渡河以后便可以免于一死,那后边渡河的人会羡慕他们,楚军就没有争斗的心气了。

第一次击鼓能够振作士兵们的士气。第二次击鼓士兵们的士气就开始低落了,第三次击鼓士兵们的士气就耗尽了。

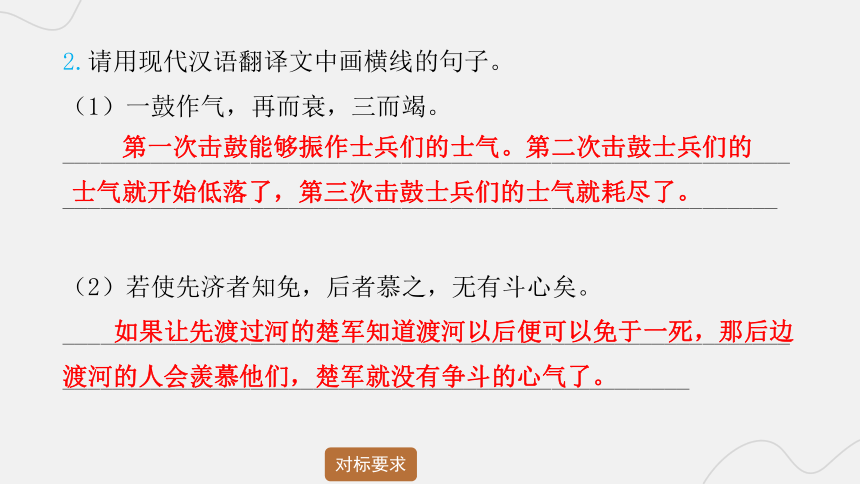

3.请用“/”给下面的句子断句。(限断三处)

子 常 之 卒 奔 楚 师 乱 吴 师 大 败 之 子 常 奔 郑

/

/

/

4.阅读甲、乙两文,完成下列题目。

(1)从甲文中“曹刿请见”“战则请从”能看出曹刿具有_____________________________情怀。

(2)人心向背是作战的基础,甲文民心的重要性体现在“_______________________________”;乙文中“__________________________________________”印证夫概王也懂得这个道理(均用原文句子回答)。

以天下为己任的爱国主义

小大之狱,虽不能察,必以情

楚瓦不仁,其臣莫有死志,先伐之,其卒必奔

(3)曹刿和夫概王都能够掌握作战时机,请从追击时机这一点,结合甲、乙两文分别进行分析。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

曹刿在齐人三鼓后才下令击鼓进军,在发现敌人辙乱旗靡时才下令追击,这样既以旺盛的士气击溃敌军,又避免陷入埋伏、充分体现了他对战机的把握。夫概王先散布先济者可免死的消息,然后在敌军“半济”时,下令进军,既避免了敌军的拼死抵抗,又使对方难于应战,这充分体现了他对战机的把握。

曹刿论战

十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“(甲)忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。(乙)吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

二、阅读下面的文言文,回答问题。

1.下列选项中,加点字的意思都相同的一项是( )

A.曹刿请见 见多识广 见义勇为 各抒己见

B.小信未孚 言而有信 杳无音信 信手拈来

C.公与之乘 乘风破浪 乘虚而入 乘兴而来

D.遂逐齐师 出师未捷 百万雄师 仁义之师

【解析】A项,觐见/看见/看见/见解;B项,信用/信用/消息/随便,放任;C项,坐(车)/凭借,依仗/利用、趁/利用、趁;D项,都是“军队”的意思。

D

2.对文中两处画线语句的翻译,及其进一步的理解,全都正确的一项是( )

(甲)忠之属也。可以一战。

翻译:(这)是尽职分之类的事情。可凭借(这个条件)打一仗。

理解:曹刿认为鲁庄公能够公正地处理百姓的诉讼事件,与“小惠”和“小信”相比,更能赢得百姓的信任,具备了迎战的条件。

(乙)吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。

翻译:我发现他们的车印混乱,军旗也倒下了,所以才下令追击他们。

理解:曹刿能敏锐地观察战场形势的变化,他根据“辙乱”“旗靡”判断齐师撤走了伏兵,认为可以追击敌人了。

【解析】乙“判断齐师撤走了伏兵”错误。原文是“惧有伏焉”,意思是“恐怕(齐军)设伏”,并非齐军真的设了伏兵。

甲

3.“位卑未敢忘忧国”的意思是虽然身份低微,仍然不忘担忧国事。曹刿一介平民,在国家危难之际,挺身而出,为国解忧。阅读下面两则材料,简要说明“位卑未敢忘忧国”的精神在弦高和卜式身上是如何体现的。

材料一 秦穆公兴兵袭①郑,过周而东。郑贾人②弦高将西贩牛,道遇秦师于周、郑之间,乃矫③郑伯之命,犒④以十二牛,宾⑤秦师而却之⑥,以存郑国。

(取材于《淮南子·氾论训》)

材料二 时汉方事⑦匈奴,式⑧上书,愿输⑨家财半助边⑩。上使使问式:“欲为官乎?”式曰:“自小牧羊,不习仕宦,不愿也。”使者曰:“子何欲?”式曰:“天子诛匈奴,愚以为贤者宜死节,有财者宜输之,如此而匈奴可灭也。”

(取材于《汉书·公孙弘卜式儿宽传》)

[注释]①袭:偷袭。②贾人:商人,在当时社会地位不高。③矫:假托。④犒:犒劳。⑤宾:以客礼对待。⑥却之:使秦军撤退。⑦事:这里指抵抗。⑧式:卜式。人名。⑨输:交纳。⑩边:边防。

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

弦高本是普通商人(位卑),却在面对秦军侵略时挺身而出,以他的智慧和财产令秦军撤退,保住了郑国。卜式作为普通百姓,虽无为官的才能与意愿,但愿意捐出一半家产资助边防事业,为国家贡献自己的力量。

邹忌讽齐王纳谏

◆课文解析

课文原文 译文

邹忌/修八尺有余,而形貌昳丽。朝服/衣冠,窥镜,谓其妻曰:“我/孰与城北徐公美 ”其妻曰:“君美甚,徐公/何能及君也 ”城北徐公,齐国之美丽者也。忌/不自信,而复问其妾曰: “吾/孰与徐公美 ”妾曰: “徐公/何能及君也 ”旦日,客/从外来,与坐谈,问之客曰:“吾与徐公/孰美 ”客曰:“徐公/不若/君之美也。”明日,徐公来,孰视之,自以为/不如;窥镜/而自视,又/弗如远甚。暮寝/而思之,曰:“吾妻/之美我者,私我也;妾/之美我者,畏我也;客/之美我者,欲有求于我也。” 邹忌身高八尺多,容貌光艳美丽。有一天早晨,他穿戴好衣帽,照着镜子,对他的妻子说:“我同城北徐公比,哪个更美 ”他妻子说:“您美极了,徐公怎能比得上您呢 ”城北的徐公,是齐国的美男子。邹忌不相信自己会比徐公美,就又问他的妾:“我同徐公比,谁美 ”妾说:“徐公怎么能比得上您呀 ”第二天,有客人从外边来,邹忌同他坐着谈话,又问他:“我和徐公谁美 ”客人说:“徐公不如您美。”又过了一天,徐公来了,邹忌仔细端详他,自己觉得不如徐公美丽;再照镜子看看自己,更觉得远远不如。晚上躺着想这件事,说:“我妻子认为我美,是偏爱我;妾认为我美,是害怕我;客人认为我美,是想有求于我。”

课文原文 译文

于是/入朝见威王,曰:“臣/诚知不如徐公美。臣之妻/私臣,臣之妾/畏臣,臣之客/欲有求于臣,皆以/美于徐公。今齐地/方千里,百二十城,宫妇左右/莫不私王,朝廷之臣/莫不畏王,四境之内/莫不有求于王:由此/观之,王之蔽/甚矣。” 王曰:“善。”乃下令:“群臣吏民/能面刺寡人之过者,受/上赏;上书/谏寡人者,受/中赏;能/谤讥于市朝,闻/寡人之耳者,受下赏。”令/初下,群臣/进谏,门庭/若市;数月之后,时时/而间进;期年/之后,虽欲言,无可进者。燕、赵、韩、魏闻之,皆/朝于齐。此所谓/战胜于朝廷。 于是上朝拜见齐威王,说:"我确实知道自己不如徐公美。我的妻子偏爱我,我的妾害怕我,我的客人有求于我,他们都认为我比徐公美。如今齐国有方圆千里的疆土,一百二十座城池,宫中的嫔妃和身边的近侍之臣,没有不偏爱您的;朝中的大臣没有不害怕您的;全国范围内的老百姓没有不有求于您的。由此看来,大王您受蒙蔽很深啦!"

齐威王说:“好!”就下了命令:“所有的大臣、官吏、百姓能够当面指责我的过错的,可得上等奖赏;上书劝谏我的,可得中等奖赏;在公共场所指责讥刺我的过失,使我听到的,可得下等奖赏。”命令刚下达,群臣都来进谏,门前、院内像集市一样;几个月以后,不时偶尔有人来进谏;满一年后,就是想进谏,也没什么可说的了。燕、赵、韩、魏等国听到这种情况,都到齐国来朝见。这就是人们所说的在朝廷上战胜敌国。

课文原文 译文

主旨归纳:本文叙述了邹忌借用自己家庭亲友间的事情和切身感受讽劝齐威王,齐威王接纳邹忌劝谏,采纳群言,修明政治的故事,展现了邹忌非凡的劝谏艺术,以及齐威王广开言路的胸襟和果断行事的理政智慧。 艺术特色:“三叠”式结构,类比说理,委婉讽谏。

邹忌讽齐王纳谏

邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:“我孰与城北徐公美 ”其妻曰:“君美甚,徐公何能及君也 ”城北徐公, 齐国之美丽者也。 忌不自信,而复问其妾曰:“吾孰与徐公美 ”妾曰:“徐公何能及君也 ”旦日,客从外来,与坐谈,问之:“吾与徐公孰美 ”客曰:“徐公不若君之美也。”明日,徐公来,孰视之,自以为不如;窥镜而自视,又弗如远甚。暮寝而思之,曰:“吾妻之美我者,私我也;妾之美我者,畏我也;客之美我者,欲有求于我也。”

◆针对训练

一、阅读下面的文言文,回答问题。

于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,官妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王;由此观之,王之蔽甚矣。”

王曰:“善。”乃下令“群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。”令初下,群臣进谏,门庭若市:数月之后,时时而间进;期年之后,虽欲言,无可进者。

燕,赵、韩,魏闻之,皆朝于齐,此所谓战胜于朝廷。

1.下列句子中,加点词语的意思相同的一项是( )

A.朝服衣冠 朝晖夕阴

B.时时而间进 又何间焉

C.我孰与城北徐公美 孰视之

D.吾妻之美我者 执策而临之

【解析】A项均为“早晨”的意思;B项,“间或”“偶然”/“参与”;C项,“谁”/通“熟”,“仔细”;D项,用在主谓之间,取消句子的独立性/代词,指千里马。

A

2.用现代汉语翻译下面句子。

令初下,群臣进谏,门庭若市。

______________________________________________________________________________________

命令刚下达,许多大臣都来进谏,宫门前的庭院内人多得像集市一样。

3.下列对文章理解和分析不正确的一项是( )

A.作者对邹忌由“受蔽”到“清醒”过程的叙写,实际上就是对“受蔽”与“除蔽”道理的说明,是紧扣文章的中心来写的。

B.文章末尾写齐王纳谏,进谏者由多而少,一年后,由少而无,用的是夸张写法。

C.文章对邹忌的描写,不仅注重形体的细致刻画,而且注重细节和对话描写,表现人物丰富的内心世界。

D.文章虽短,却有完整的故事情节,写了进谏的缘起、进谏的内容、进谏的结果,环环相扣,结构完整。

【解析】作者对邹忌由“受蔽”到“清醒”过程的叙写,实际上就是对“纳谏”与“除蔽”道理的说明。

A

4.你从邹忌进谏、齐威王纳谏中分别得到什么启示

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(1)从邹忌进谏的角度获得的启示:在与人交往中,提意见时,要讲究说话技巧,要看对象,注意场合,语言得体,动之以情,晓之以理,让对方心悦诚服。

(2)威王纳谏给我的启示:要虚心听取别人的意见;要胸怀宽广;善于听取别人的意见有利于自己的成长。

二、阅读下面的文言文,回答问题。

【甲】

于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王。由此观之,王之蔽甚矣。”

王曰:“善。”乃下令:“群臣吏民,能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。”令初下,群臣进谏,门庭若市;数月之后,时时而间进;期年之后,虽欲言,无可进者。

燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。此所谓战胜于朝廷。

(节选自《邹忌讽齐王纳谏》)

【乙】

赵且①伐燕,苏代②为燕谓惠王③曰:“今者臣来,过易水,蚌方出曝④而鹬啄其肉,蚌合而拑⑤其喙⑥。鹬曰:‘今日不雨,明日不雨,即有死蚌。’蚌亦谓鹬曰:‘今日不出,明日不出,即有死鹬。’两者不肯相舍,渔者得而并禽⑦之。今赵且伐燕,燕、赵久相支,以弊大众,臣恐强秦之为渔夫也。故愿王熟⑧计之也!”惠王曰“善!”乃止。

(选自《战国策》,有删改)

[注释]①且:将要。②苏代:人名。③惠王:赵惠文王,他将要攻打燕国。④曝:曝晒。⑤拑:通“钳”,夹住。⑥喙:鸟兽的嘴。⑦禽:通“擒”,捉住。⑧熟:仔细。

1.下列句子中,“之”的用法与例句相同的一项是( )

例句:燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。

A.何陋之有?

B.吾妻之美我者……

C.故愿王熟计之也!

D.臣之客欲有求于臣。

? 【解析】例句中的“之”是代词,代指这件事。A项的“之”是宾语前置的标志;B项的“之”是助词,位于主谓之间,取消句子的独立性,无意义;C项的“之”是代词,代指这件事;D项的“之”是结构助词,意思是“的”。故选C。

C

2.下列对画线的词语解释有误的一项是( )

A.能面刺寡人之过者(当面)

B.臣之妻私臣(私下)

C.臣恐强秦之为渔夫也(担心)

D.明日不雨,即有死蚌(下雨)

B

3.下列对甲、乙文段的理解不正确的一项是( )

A.甲文中画线的句子的朗读节奏应为: 今齐/地方千里。

B.甲文中的邹忌讽谏齐威王时,由生活琐事推及国家大事,注重细节和对话描写,人物形象生动。

C.《战国策》中的文章大都短小精悍,富有哲理,很多成语都出自其中。如甲文中的“门庭若市”,乙文中的“鹬蚌相争,渔翁得利”。

D.甲、乙两文的论证方法略有不同,甲文采用类比的方法论证,乙文采用设喻的方法论证。

A

4.把乙文中的画线句翻译成现代汉语。

蚌方出曝而鹬啄其肉

________________________________________________________

一只河蚌正从水里出来晒太阳,一只鹬飞来啄它的肉。

5.甲、乙两文讲的都是成功进谏国君的故事。结合乙文,请具体说明苏代向赵惠王进谏时所用的方法,并简要分析这样进谏的好处。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

运用寓言故事来喻事明理,生动形象、直白明了,不仅增强了辩词的说服力,而且使行文别出心裁,具有摇曳生姿、意蕴无穷的美感,让赵惠王能够清楚地明白当前的形势和自己国家所处的境地,从而比较容易接受苏代的劝谏,放弃攻打燕国。

三、(2023·广西)阅读下面的文言文,完成下面小题。

【甲】邹忌讽齐王纳谏

邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:“我孰与城北徐公美 ”其妻曰:“君美甚,徐公何能及君也 ”城北徐公,齐国之美丽者也。忌不自信,而复问其妾曰:“吾孰与徐公美 ”妾曰:“徐公何能及君也 ”旦日,客从外来,与坐谈,问之客曰:“吾与徐公孰美 ”客曰:“徐公不若君之美也。”明日徐公来,孰视之,自以为不如;窥镜而自视,又弗如远甚。暮寝而思之,曰:“吾妻之美我者,私我也;妾之美我者,畏我也;客之美我者,欲有求于我也。”

于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。”王曰:“善。”乃下令:“群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。”令初下,群臣进谏,门庭若市;数月之后,时时而间进;期年之后,虽欲言,无可进者。燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。此所谓战胜于朝廷。

(选自《战国策》)

【乙】是犹秋蓬

鲁哀侯弃国而走齐。齐侯曰:“君何年之少,而弃国之蚤① ”鲁哀侯曰:“臣始为太子之时,人多谏臣,臣受而不用也;人多爱臣,臣爱而不近也。是则内无闻而外无辅也。是犹秋蓬,恶于根本而美于枝叶,秋风一起,根且拔矣。”

(选自《说苑·敬慎》)

[注释]①蚤:同“早”。

1.下列各组句子中,加点词的含义或用法相同的一项是( )

A. 邹忌修八尺有余 乃重修岳阳楼

B. 朝服衣冠 有时朝发白帝

C. 窥镜而自视 学而不思则罔

D. 臣始为太子之时 康肃笑而遣之

v

B

2.下列对甲、乙两文的理解分析,有误的一项是( )

A.甲文中邹忌认为齐威王受蒙蔽的原因在于身边的人都有求于他。

B.甲文写燕、赵等国朝见齐国,意在表明齐威王纳谏成效显著。

C.乙文写鲁哀侯逃跑到齐国以后,反思了自己“弃国”的原因。

D.乙文鲁哀侯认为秋蓬根“恶”而叶“美”会随时被连根拔起。

A

3.将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)孰视之,自以为不如。

_________________________________________________________

(2)是犹秋蓬。

_________________________________________________________

这如同秋天的蓬草。

(邹忌)仔细地端详他,自己觉得不如徐公美。

4.中国传统文学注重通过“三”的运用,合理铺设情节,如《水浒传》的“三打祝家庄”“三败高太尉”等。请你从甲文中列举两处与“三”相关的情节。

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

①邹忌与徐公比美的三问;②妻、妾、客的三答;③邹忌讽谏齐王的三类比;④齐威王纳谏后的三赏;⑤令初下、数月之后、期年之后的各国“皆朝于齐”的三变化。

5.在与人交往方面,甲、乙两文带给我们不少启示。请从两文中分别找一个角度,结合原文谈谈你的感悟。

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

示例

甲文:①邹忌用委婉的方式向齐威王进谏,启发我们给别人建议要注意方式方法;②邹忌对自身的美有清醒认识,启发我们要理性对待别人的评价;③齐威王纳谏,启发我们要虚心接受别人的意见。

乙文:①鲁哀侯表面接受谏言实际却不采用,最终孤立无援,提醒我们应认真对待别人的意见,不能敷衍了事;②鲁哀侯对爱护他的人表面喜欢,实则不亲近,最终孤立无援,提醒我们与人交往要真诚相待,表里如一。

谢谢观看

2025年语文中考复习

专题九 文言文阅读(十一)

模块三 古诗文阅读

核心知识点

曹刿论战

◆课文解析

课文原文 译文

十年春,齐师/伐我。公/将战,曹刿/请见。其乡人曰:“肉食者/谋之,又何/间焉 ”刿曰:“肉食者/鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战 ”公曰:“衣食/所安,弗敢专也,必/以分人。”对曰:“小惠/未偏,民/弗从也。”公曰:“牺牲/玉帛,弗敢加也,必/以信。”对曰:“小信/未孚,神/弗福也。”公曰:“小大/之狱,虽/不能察,必/以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战/则请从。” 鲁庄公十年的春天,齐国军队攻打我们鲁国,鲁庄公将要迎战。曹刿请求庄公接见。他的同乡说:“当权者会谋划这件事的,你又何必参与呢 ”曹刿说:“大官们眼光短浅,不能深谋远虑。”于是进宫廷去见庄公。曹刿问庄公:“您凭什么跟齐国打仗 ”庄公说:“衣食这类用来安身的东西,我不敢独自享受,一定把它分给别人。”曹刿回答:"这种小恩小惠不能遍及百姓,老百姓是不会听从您的。”庄公说:“祭祀用的牛羊、玉帛之类,我从来不敢虚报数目,一定要做到实情相报。”曹刿说:“(这只是)小信用,未能让神灵信服,神是不会保佑您的。”庄公说:“大大小小的案件,虽然不能件件都明察,但一定要根据自己的诚心处理。”曹刿说:“这才是尽本职的事,可以凭这一点去打仗。作战时请允许我跟从您去。”

课文原文 译文

公/与之乘,战于/长勺。公将/鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰: “可矣。”齐师/败绩。公将/驰之。刿曰:“未可。”下/视其辙,登轼/而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。 既克,公问其故。对曰: “夫战,勇气也。一鼓/作气,再/而衰,三/而竭。彼竭/我盈,故/克之。夫大国,难测也,惧/有伏焉。吾/视其辙乱,望其旗靡,故/逐之。” 鲁庄公和曹刿同坐一辆战车,在长勺和齐军作战。庄公(一上阵)就要击鼓进军,曹刿说:“(现在)不行。”齐军擂过三通战鼓后,曹刿说:“可以击鼓进军了。”齐军大败。庄公正要驱车追赶,曹刿说:"还不行。"(说完就)向下去察看齐军的车印,又登上车前横木望齐军(的队形),(这才)说:“可以追击了。”于是追击齐军。

战胜齐军后,鲁庄公询问取胜的原因。曹刿答道:“打仗,靠的是勇气。第一次击鼓能振作士兵们的士气,二次击鼓时勇气减弱,到三通鼓时勇气已经穷尽了。敌方的勇气已经穷尽而我方的勇气正盛,所以打败了他们。(齐是)大国,难以推测(它的情况),怕的是有埋伏,我发现他们的车印混乱,军旗也倒下了,所以才下令追击他们。”

主旨归纳:本文通过曹刿与鲁庄公就齐鲁战争问题的对话和指挥长勺之战的史实,阐明了作战必须取信于民,并运用正确的战略战术,掌握战机才能取胜的道理,表现了曹刿的政治远见和卓越的军事才能,赞美了曹刿的爱国之情。 艺术特色:语言简洁精练,叙事详略得当,对比映衬,表现曹刿卓越的军事智谋和指挥才能。

一、(2023·嘉兴)阅读下面的文言文,回答问题。

【甲】

十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。判曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。” (《曹刿论战》)

◆针对训练

【乙】

二师①陈于柏举。阖庐之弟夫概王,晨请于阖庐曰:“楚瓦②不仁,其臣莫有死志,先伐之,其卒必奔。”又曰:“而后大师③继之,必克。”夫概王以其属五千,先击子常之卒。子常之卒奔楚师乱吴师大败之子常奔郑。吴从楚师,及清发④,阖庐将击之。夫概王曰:“困兽犹斗⑤,况人乎?若知不免而致死,必败我。若使先济者知免,后者慕之,无有斗心矣。半济而后可击也。”阖庐从之,又败之。楚人为食⑥,吴人及之,楚师奔。败诸雍澨,五战及郢⑦。

(选自《左传》,有删改)

[注释]①二师:楚军和吴军。②瓦:子常。③大师:吴国大部队。④清发:水名,今湖北安陆。⑤斗:战斗。⑥为食:做饭。⑦郢:楚国都城。

1.下列句子中,加点词意义或用法相同的一组是( )

A.必以信 与朋友交而不信乎(《〈论语〉十二章》)

B.公问其故 故天将降大任于是人也(《生于忧患,死于安乐》)

C.夫概王以其属五千 有良田美池桑竹之属(《桃花源记》)

D.先击子常之卒 行道之人弗受(《鱼我所欲也》)

D

【解析】A项中“信”的意义和用法分别是实情,名词/讲诚信,动词;B项中“故”的意义和用法分别是原因,名词/所以,连词;C项中“属”的意义和用法分别是部属,名词/种类,名词;D项中“之”的意义和用法都是结构助词,的。故选D。

2.请用现代汉语翻译文中画横线的句子。

(1)一鼓作气,再而衰,三而竭。

___________________________________________________________________________________________________________________

(2)若使先济者知免,后者慕之,无有斗心矣。

____________________________________________________________________________________________________________

如果让先渡过河的楚军知道渡河以后便可以免于一死,那后边渡河的人会羡慕他们,楚军就没有争斗的心气了。

第一次击鼓能够振作士兵们的士气。第二次击鼓士兵们的士气就开始低落了,第三次击鼓士兵们的士气就耗尽了。

3.请用“/”给下面的句子断句。(限断三处)

子 常 之 卒 奔 楚 师 乱 吴 师 大 败 之 子 常 奔 郑

/

/

/

4.阅读甲、乙两文,完成下列题目。

(1)从甲文中“曹刿请见”“战则请从”能看出曹刿具有_____________________________情怀。

(2)人心向背是作战的基础,甲文民心的重要性体现在“_______________________________”;乙文中“__________________________________________”印证夫概王也懂得这个道理(均用原文句子回答)。

以天下为己任的爱国主义

小大之狱,虽不能察,必以情

楚瓦不仁,其臣莫有死志,先伐之,其卒必奔

(3)曹刿和夫概王都能够掌握作战时机,请从追击时机这一点,结合甲、乙两文分别进行分析。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

曹刿在齐人三鼓后才下令击鼓进军,在发现敌人辙乱旗靡时才下令追击,这样既以旺盛的士气击溃敌军,又避免陷入埋伏、充分体现了他对战机的把握。夫概王先散布先济者可免死的消息,然后在敌军“半济”时,下令进军,既避免了敌军的拼死抵抗,又使对方难于应战,这充分体现了他对战机的把握。

曹刿论战

十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“(甲)忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。(乙)吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

二、阅读下面的文言文,回答问题。

1.下列选项中,加点字的意思都相同的一项是( )

A.曹刿请见 见多识广 见义勇为 各抒己见

B.小信未孚 言而有信 杳无音信 信手拈来

C.公与之乘 乘风破浪 乘虚而入 乘兴而来

D.遂逐齐师 出师未捷 百万雄师 仁义之师

【解析】A项,觐见/看见/看见/见解;B项,信用/信用/消息/随便,放任;C项,坐(车)/凭借,依仗/利用、趁/利用、趁;D项,都是“军队”的意思。

D

2.对文中两处画线语句的翻译,及其进一步的理解,全都正确的一项是( )

(甲)忠之属也。可以一战。

翻译:(这)是尽职分之类的事情。可凭借(这个条件)打一仗。

理解:曹刿认为鲁庄公能够公正地处理百姓的诉讼事件,与“小惠”和“小信”相比,更能赢得百姓的信任,具备了迎战的条件。

(乙)吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。

翻译:我发现他们的车印混乱,军旗也倒下了,所以才下令追击他们。

理解:曹刿能敏锐地观察战场形势的变化,他根据“辙乱”“旗靡”判断齐师撤走了伏兵,认为可以追击敌人了。

【解析】乙“判断齐师撤走了伏兵”错误。原文是“惧有伏焉”,意思是“恐怕(齐军)设伏”,并非齐军真的设了伏兵。

甲

3.“位卑未敢忘忧国”的意思是虽然身份低微,仍然不忘担忧国事。曹刿一介平民,在国家危难之际,挺身而出,为国解忧。阅读下面两则材料,简要说明“位卑未敢忘忧国”的精神在弦高和卜式身上是如何体现的。

材料一 秦穆公兴兵袭①郑,过周而东。郑贾人②弦高将西贩牛,道遇秦师于周、郑之间,乃矫③郑伯之命,犒④以十二牛,宾⑤秦师而却之⑥,以存郑国。

(取材于《淮南子·氾论训》)

材料二 时汉方事⑦匈奴,式⑧上书,愿输⑨家财半助边⑩。上使使问式:“欲为官乎?”式曰:“自小牧羊,不习仕宦,不愿也。”使者曰:“子何欲?”式曰:“天子诛匈奴,愚以为贤者宜死节,有财者宜输之,如此而匈奴可灭也。”

(取材于《汉书·公孙弘卜式儿宽传》)

[注释]①袭:偷袭。②贾人:商人,在当时社会地位不高。③矫:假托。④犒:犒劳。⑤宾:以客礼对待。⑥却之:使秦军撤退。⑦事:这里指抵抗。⑧式:卜式。人名。⑨输:交纳。⑩边:边防。

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

弦高本是普通商人(位卑),却在面对秦军侵略时挺身而出,以他的智慧和财产令秦军撤退,保住了郑国。卜式作为普通百姓,虽无为官的才能与意愿,但愿意捐出一半家产资助边防事业,为国家贡献自己的力量。

邹忌讽齐王纳谏

◆课文解析

课文原文 译文

邹忌/修八尺有余,而形貌昳丽。朝服/衣冠,窥镜,谓其妻曰:“我/孰与城北徐公美 ”其妻曰:“君美甚,徐公/何能及君也 ”城北徐公,齐国之美丽者也。忌/不自信,而复问其妾曰: “吾/孰与徐公美 ”妾曰: “徐公/何能及君也 ”旦日,客/从外来,与坐谈,问之客曰:“吾与徐公/孰美 ”客曰:“徐公/不若/君之美也。”明日,徐公来,孰视之,自以为/不如;窥镜/而自视,又/弗如远甚。暮寝/而思之,曰:“吾妻/之美我者,私我也;妾/之美我者,畏我也;客/之美我者,欲有求于我也。” 邹忌身高八尺多,容貌光艳美丽。有一天早晨,他穿戴好衣帽,照着镜子,对他的妻子说:“我同城北徐公比,哪个更美 ”他妻子说:“您美极了,徐公怎能比得上您呢 ”城北的徐公,是齐国的美男子。邹忌不相信自己会比徐公美,就又问他的妾:“我同徐公比,谁美 ”妾说:“徐公怎么能比得上您呀 ”第二天,有客人从外边来,邹忌同他坐着谈话,又问他:“我和徐公谁美 ”客人说:“徐公不如您美。”又过了一天,徐公来了,邹忌仔细端详他,自己觉得不如徐公美丽;再照镜子看看自己,更觉得远远不如。晚上躺着想这件事,说:“我妻子认为我美,是偏爱我;妾认为我美,是害怕我;客人认为我美,是想有求于我。”

课文原文 译文

于是/入朝见威王,曰:“臣/诚知不如徐公美。臣之妻/私臣,臣之妾/畏臣,臣之客/欲有求于臣,皆以/美于徐公。今齐地/方千里,百二十城,宫妇左右/莫不私王,朝廷之臣/莫不畏王,四境之内/莫不有求于王:由此/观之,王之蔽/甚矣。” 王曰:“善。”乃下令:“群臣吏民/能面刺寡人之过者,受/上赏;上书/谏寡人者,受/中赏;能/谤讥于市朝,闻/寡人之耳者,受下赏。”令/初下,群臣/进谏,门庭/若市;数月之后,时时/而间进;期年/之后,虽欲言,无可进者。燕、赵、韩、魏闻之,皆/朝于齐。此所谓/战胜于朝廷。 于是上朝拜见齐威王,说:"我确实知道自己不如徐公美。我的妻子偏爱我,我的妾害怕我,我的客人有求于我,他们都认为我比徐公美。如今齐国有方圆千里的疆土,一百二十座城池,宫中的嫔妃和身边的近侍之臣,没有不偏爱您的;朝中的大臣没有不害怕您的;全国范围内的老百姓没有不有求于您的。由此看来,大王您受蒙蔽很深啦!"

齐威王说:“好!”就下了命令:“所有的大臣、官吏、百姓能够当面指责我的过错的,可得上等奖赏;上书劝谏我的,可得中等奖赏;在公共场所指责讥刺我的过失,使我听到的,可得下等奖赏。”命令刚下达,群臣都来进谏,门前、院内像集市一样;几个月以后,不时偶尔有人来进谏;满一年后,就是想进谏,也没什么可说的了。燕、赵、韩、魏等国听到这种情况,都到齐国来朝见。这就是人们所说的在朝廷上战胜敌国。

课文原文 译文

主旨归纳:本文叙述了邹忌借用自己家庭亲友间的事情和切身感受讽劝齐威王,齐威王接纳邹忌劝谏,采纳群言,修明政治的故事,展现了邹忌非凡的劝谏艺术,以及齐威王广开言路的胸襟和果断行事的理政智慧。 艺术特色:“三叠”式结构,类比说理,委婉讽谏。

邹忌讽齐王纳谏

邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:“我孰与城北徐公美 ”其妻曰:“君美甚,徐公何能及君也 ”城北徐公, 齐国之美丽者也。 忌不自信,而复问其妾曰:“吾孰与徐公美 ”妾曰:“徐公何能及君也 ”旦日,客从外来,与坐谈,问之:“吾与徐公孰美 ”客曰:“徐公不若君之美也。”明日,徐公来,孰视之,自以为不如;窥镜而自视,又弗如远甚。暮寝而思之,曰:“吾妻之美我者,私我也;妾之美我者,畏我也;客之美我者,欲有求于我也。”

◆针对训练

一、阅读下面的文言文,回答问题。

于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,官妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王;由此观之,王之蔽甚矣。”

王曰:“善。”乃下令“群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。”令初下,群臣进谏,门庭若市:数月之后,时时而间进;期年之后,虽欲言,无可进者。

燕,赵、韩,魏闻之,皆朝于齐,此所谓战胜于朝廷。

1.下列句子中,加点词语的意思相同的一项是( )

A.朝服衣冠 朝晖夕阴

B.时时而间进 又何间焉

C.我孰与城北徐公美 孰视之

D.吾妻之美我者 执策而临之

【解析】A项均为“早晨”的意思;B项,“间或”“偶然”/“参与”;C项,“谁”/通“熟”,“仔细”;D项,用在主谓之间,取消句子的独立性/代词,指千里马。

A

2.用现代汉语翻译下面句子。

令初下,群臣进谏,门庭若市。

______________________________________________________________________________________

命令刚下达,许多大臣都来进谏,宫门前的庭院内人多得像集市一样。

3.下列对文章理解和分析不正确的一项是( )

A.作者对邹忌由“受蔽”到“清醒”过程的叙写,实际上就是对“受蔽”与“除蔽”道理的说明,是紧扣文章的中心来写的。

B.文章末尾写齐王纳谏,进谏者由多而少,一年后,由少而无,用的是夸张写法。

C.文章对邹忌的描写,不仅注重形体的细致刻画,而且注重细节和对话描写,表现人物丰富的内心世界。

D.文章虽短,却有完整的故事情节,写了进谏的缘起、进谏的内容、进谏的结果,环环相扣,结构完整。

【解析】作者对邹忌由“受蔽”到“清醒”过程的叙写,实际上就是对“纳谏”与“除蔽”道理的说明。

A

4.你从邹忌进谏、齐威王纳谏中分别得到什么启示

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(1)从邹忌进谏的角度获得的启示:在与人交往中,提意见时,要讲究说话技巧,要看对象,注意场合,语言得体,动之以情,晓之以理,让对方心悦诚服。

(2)威王纳谏给我的启示:要虚心听取别人的意见;要胸怀宽广;善于听取别人的意见有利于自己的成长。

二、阅读下面的文言文,回答问题。

【甲】

于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王。由此观之,王之蔽甚矣。”

王曰:“善。”乃下令:“群臣吏民,能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。”令初下,群臣进谏,门庭若市;数月之后,时时而间进;期年之后,虽欲言,无可进者。

燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。此所谓战胜于朝廷。

(节选自《邹忌讽齐王纳谏》)

【乙】

赵且①伐燕,苏代②为燕谓惠王③曰:“今者臣来,过易水,蚌方出曝④而鹬啄其肉,蚌合而拑⑤其喙⑥。鹬曰:‘今日不雨,明日不雨,即有死蚌。’蚌亦谓鹬曰:‘今日不出,明日不出,即有死鹬。’两者不肯相舍,渔者得而并禽⑦之。今赵且伐燕,燕、赵久相支,以弊大众,臣恐强秦之为渔夫也。故愿王熟⑧计之也!”惠王曰“善!”乃止。

(选自《战国策》,有删改)

[注释]①且:将要。②苏代:人名。③惠王:赵惠文王,他将要攻打燕国。④曝:曝晒。⑤拑:通“钳”,夹住。⑥喙:鸟兽的嘴。⑦禽:通“擒”,捉住。⑧熟:仔细。

1.下列句子中,“之”的用法与例句相同的一项是( )

例句:燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。

A.何陋之有?

B.吾妻之美我者……

C.故愿王熟计之也!

D.臣之客欲有求于臣。

? 【解析】例句中的“之”是代词,代指这件事。A项的“之”是宾语前置的标志;B项的“之”是助词,位于主谓之间,取消句子的独立性,无意义;C项的“之”是代词,代指这件事;D项的“之”是结构助词,意思是“的”。故选C。

C

2.下列对画线的词语解释有误的一项是( )

A.能面刺寡人之过者(当面)

B.臣之妻私臣(私下)

C.臣恐强秦之为渔夫也(担心)

D.明日不雨,即有死蚌(下雨)

B

3.下列对甲、乙文段的理解不正确的一项是( )

A.甲文中画线的句子的朗读节奏应为: 今齐/地方千里。

B.甲文中的邹忌讽谏齐威王时,由生活琐事推及国家大事,注重细节和对话描写,人物形象生动。

C.《战国策》中的文章大都短小精悍,富有哲理,很多成语都出自其中。如甲文中的“门庭若市”,乙文中的“鹬蚌相争,渔翁得利”。

D.甲、乙两文的论证方法略有不同,甲文采用类比的方法论证,乙文采用设喻的方法论证。

A

4.把乙文中的画线句翻译成现代汉语。

蚌方出曝而鹬啄其肉

________________________________________________________

一只河蚌正从水里出来晒太阳,一只鹬飞来啄它的肉。

5.甲、乙两文讲的都是成功进谏国君的故事。结合乙文,请具体说明苏代向赵惠王进谏时所用的方法,并简要分析这样进谏的好处。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

运用寓言故事来喻事明理,生动形象、直白明了,不仅增强了辩词的说服力,而且使行文别出心裁,具有摇曳生姿、意蕴无穷的美感,让赵惠王能够清楚地明白当前的形势和自己国家所处的境地,从而比较容易接受苏代的劝谏,放弃攻打燕国。

三、(2023·广西)阅读下面的文言文,完成下面小题。

【甲】邹忌讽齐王纳谏

邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:“我孰与城北徐公美 ”其妻曰:“君美甚,徐公何能及君也 ”城北徐公,齐国之美丽者也。忌不自信,而复问其妾曰:“吾孰与徐公美 ”妾曰:“徐公何能及君也 ”旦日,客从外来,与坐谈,问之客曰:“吾与徐公孰美 ”客曰:“徐公不若君之美也。”明日徐公来,孰视之,自以为不如;窥镜而自视,又弗如远甚。暮寝而思之,曰:“吾妻之美我者,私我也;妾之美我者,畏我也;客之美我者,欲有求于我也。”

于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。”王曰:“善。”乃下令:“群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。”令初下,群臣进谏,门庭若市;数月之后,时时而间进;期年之后,虽欲言,无可进者。燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。此所谓战胜于朝廷。

(选自《战国策》)

【乙】是犹秋蓬

鲁哀侯弃国而走齐。齐侯曰:“君何年之少,而弃国之蚤① ”鲁哀侯曰:“臣始为太子之时,人多谏臣,臣受而不用也;人多爱臣,臣爱而不近也。是则内无闻而外无辅也。是犹秋蓬,恶于根本而美于枝叶,秋风一起,根且拔矣。”

(选自《说苑·敬慎》)

[注释]①蚤:同“早”。

1.下列各组句子中,加点词的含义或用法相同的一项是( )

A. 邹忌修八尺有余 乃重修岳阳楼

B. 朝服衣冠 有时朝发白帝

C. 窥镜而自视 学而不思则罔

D. 臣始为太子之时 康肃笑而遣之

v

B

2.下列对甲、乙两文的理解分析,有误的一项是( )

A.甲文中邹忌认为齐威王受蒙蔽的原因在于身边的人都有求于他。

B.甲文写燕、赵等国朝见齐国,意在表明齐威王纳谏成效显著。

C.乙文写鲁哀侯逃跑到齐国以后,反思了自己“弃国”的原因。

D.乙文鲁哀侯认为秋蓬根“恶”而叶“美”会随时被连根拔起。

A

3.将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)孰视之,自以为不如。

_________________________________________________________

(2)是犹秋蓬。

_________________________________________________________

这如同秋天的蓬草。

(邹忌)仔细地端详他,自己觉得不如徐公美。

4.中国传统文学注重通过“三”的运用,合理铺设情节,如《水浒传》的“三打祝家庄”“三败高太尉”等。请你从甲文中列举两处与“三”相关的情节。

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

①邹忌与徐公比美的三问;②妻、妾、客的三答;③邹忌讽谏齐王的三类比;④齐威王纳谏后的三赏;⑤令初下、数月之后、期年之后的各国“皆朝于齐”的三变化。

5.在与人交往方面,甲、乙两文带给我们不少启示。请从两文中分别找一个角度,结合原文谈谈你的感悟。

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

示例

甲文:①邹忌用委婉的方式向齐威王进谏,启发我们给别人建议要注意方式方法;②邹忌对自身的美有清醒认识,启发我们要理性对待别人的评价;③齐威王纳谏,启发我们要虚心接受别人的意见。

乙文:①鲁哀侯表面接受谏言实际却不采用,最终孤立无援,提醒我们应认真对待别人的意见,不能敷衍了事;②鲁哀侯对爱护他的人表面喜欢,实则不亲近,最终孤立无援,提醒我们与人交往要真诚相待,表里如一。

谢谢观看