七年级下册语文 第三单元课外古诗词诵读《春夜洛城闻笛》课件(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 七年级下册语文 第三单元课外古诗词诵读《春夜洛城闻笛》课件(共25张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-19 08:11:29 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

导入新课

《春夜洛城闻笛》是唐代诗人李白创作的一首七言绝句。此诗抒发了作者客居洛阳夜深人静之时被笛声引起的思乡之情。诗题中“洛城”表明是客居,“春夜”点出季节和具体的时间。

春 夜 洛 城 闻 笛

唐 李白

学习目标

1、复习与李白相关的文学常识;

2、领会诗歌的思想内容;

3、学习诗人感情直率真挚又有余蕴,令人回味无穷的语言风格。

4、背诵、默写诗歌。

走近作者

李白(701~762),字太白,号青莲居士。是屈原之后最具个性特色、最伟大的浪漫主义诗人。有“诗仙”之美誉,与杜甫并称“李杜”。诗风雄奇豪放,想像丰富,语言流转自然,音律和谐多变,达到盛唐诗歌艺术的巅峰。存世诗文千余篇,有《李太白集》

创作背景

这首诗是唐玄宗开元二十三年(735年)李白游洛城(即洛阳)时所作。洛阳在唐代是一个很繁华的都市,时称东都。当时李白客居洛城,大概正在客栈里,因偶然听到笛声而触发故园情,作此诗。

朗读诗歌

春夜/洛城/闻笛 李白

谁家/玉笛/暗/飞声,

散入/春风/满/洛城。

此夜/曲中/闻/折柳,

何人/不起/故园/情。

时间:“春夜”点出季节及具体时间。

地点:题中“洛城”表明是客居。

事件:“闻笛”

解题

春夜洛城闻笛

(现在河南洛阳)

(用一句话概括题目的意思)

字词注释

⑴洛城:即洛阳,今属河南。

⑵玉笛:玉制或锻玉的笛子。玉:指玉石。暗飞声:声音不知从何处传来。

⑶满:此处作动词用,传遍。

⑷闻:听;听见。折柳:即《折杨柳》笛曲,乐府“鼓角横吹曲”调名。

⑸故园:指故乡,家乡。

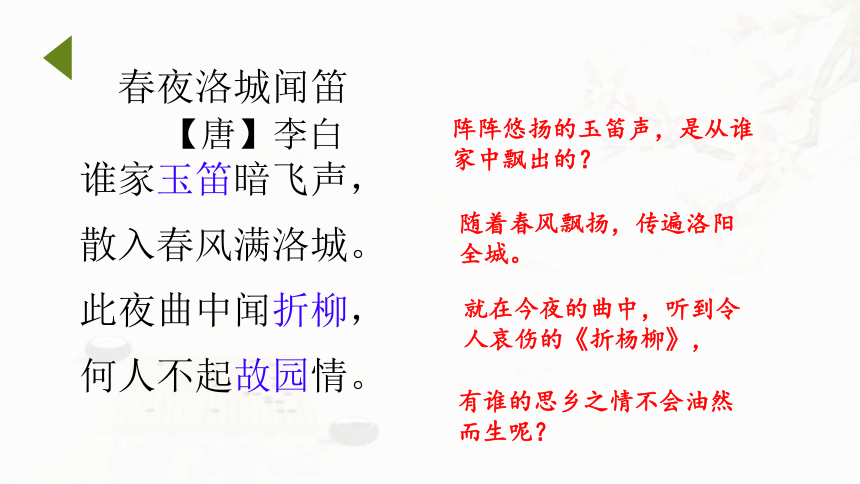

春夜洛城闻笛

【唐】李白

谁家玉笛暗飞声,

散入春风满洛城。

此夜曲中闻折柳,

何人不起故园情。

阵阵悠扬的玉笛声,是从谁家中飘出的?

随着春风飘扬,传遍洛阳全城。

就在今夜的曲中,听到令

人哀伤的《折杨柳》,

有谁的思乡之情不会油然而生呢?

翻译诗歌

是谁家的庭院,飞出幽隐的玉笛声?

融入春风,飘满洛阳古城。

客居之夜听到《折杨柳》的乐曲,

谁又能不生出怀恋故乡的深情呢?

诗人不说闻笛,而说笛声“暗飞”,变客体为主体。

“暗”字为关键。“谁”、“暗”相照应,写出“闻”时的精神状态,先听到飞声,却不知何人所吹,从何而来,所以说是暗中飞出,笛声暗送。因为不知笛声来自何处,更不见吹笛者为何人,下此“暗”字,自是十分确当。

这里“暗”字有多重意蕴,①主要是说笛声暗送,似乎专意飞来给在外做客的人听,以动其离愁别恨。全句表现出一种难于为怀的心绪,所谓以主观写客观。②此外,“暗”也有断续、隐约之意,这与诗的情境是一致的。“谁家”,意即不知谁家,“谁”与“暗”照应。

——谁家玉笛暗飞声

——散入春风满洛城

第二句着意渲染笛声,说它“散入春风”,“满洛城”,仿佛无处不在,无处不闻。

“满”字自然是有心人的主观感觉的极度夸张。

“散”字用得妙。“散”是均匀、遍布。笛声“散入春风”,随着春风传到各处。即为“满洛城”的“满”字预设地步;“满”字从“散”字引绎而出,二者密合无间。

—— 此夜曲中闻折柳

第三句点出《折杨柳》曲。古人送别时折柳,盼望亲人归来也折柳。据说“柳”谐“留”音,故折柳送行表示别情。《折杨柳》曲伤离惜别,其音哀怨幽咽。所以,诗人听到这《折柳》曲,便引起客愁乡思。一般说,久居他乡的人,白天还没有什么,可是一到日暮天晚,就容易想念家乡。

《折柳》为全诗点睛,亦即“闻笛”的题义所在。

—— 何人不起故园情

此句好像是说别人,说大家,但第一个起了故园之情的正是诗人自己。这是主观情感的推衍,不言“我”,却更见“我”感触之深,思乡之切。

反问的语气使这种感情表现得更加浓烈。

文章的主旨句是?

此夜曲中闻折柳,

何人不起故园情。

本诗抒发了作者怎样的思想感情?

抒发了作者浓浓的思乡之情。

感悟诗情

这首诗紧扣一个“闻”字,写出了作者闻笛的感受,也表达了作者思念家乡,思念亲朋的感情,情真意切,扣人心弦,千百年来在旅人游子心中引发强烈的共鸣。

我来总结:

诗歌赏析

诗的第一句是猜测性的问句。那未曾露面的吹笛人只管自吹自听,却不期然而打动了许许多多听众,这就是句中“暗”字所包含的意味。第二句说笛声由春风吹散,传遍了洛阳城。这是诗人的想象,也是艺术的夸张。

第三句说明春风传来的笛声,吹奏的是表现离情别绪的《折杨柳》,于是紧接一句说,哪个能不被引发思念故乡家园的情感呢!水到渠成而戛然而止,因而余韵袅袅,久久萦绕于读者心间,令人回味无穷。

短短的一首七言绝句,颇能显现李白的风格特点,即艺术表现上的主观倾向。热爱故乡是一种崇高的感情,它同爱国主义是相通的。诗人的故乡是他从小生于此,长于此的地方,作为祖国的一部分,那种形象尤其令诗人难以忘怀。李白这首诗写的是闻笛,但它的意义不限于描写音乐,还表达了对故乡的思念,这才是它感人的地方。

分析诗歌

前两句(叙事):客居洛城, 春夜闻笛。

后两句(抒情):夜闻《折柳》,触景思乡。

课堂练习

1、前人在评论这首诗是曾说,“折柳”二字是全诗的关键,你是否同意“关键”之说?为什么?

“折柳”是古代关于惜别的一首名曲,后人在送别中常有折柳的习俗。“折柳”这首曲子寓有惜别怀远之意。本诗抒写了思乡之情,而这种思乡之情是听到“折柳”曲的笛声引起的,可见“折柳”是本诗的关键。

2、赏析“散入春风满洛城”中“散”字的妙处。

“散“字准确的表现了笛声“散入春风”,随着春风传到各地,勾出了多少旅人的情思。

3、从诗的末句你感受到了诗人怎样的情感?

从“故园情”三字可以看出这首诗表达的是诗人的思乡之情。

艺术特色

全诗扣紧一个“闻”字,抒写自己闻笛的感受。此诗意境绵延深厚。诗人用隽永含蓄的笔调抒写了浓浓的思乡之情。在那个春天的夜晚,诗人静静伫立,那悠扬的笛声满城飘扬,激荡起诗人无限的离愁。

小结

《春夜洛城闻笛》是唐代诗人李白创作的一首七言绝句。此诗抒发了作者客居洛阳夜深人静之时被笛声引起的思乡之情,其前两句描写笛声随春风而传遍洛阳城,后两句写因闻笛而思乡。全诗扣紧一个“闻”字,抒写自己闻笛的感受,合理运用想象和夸张,感情直率真挚又有余蕴,令人回味无穷。

主题思想

本诗主要叙述了诗人客居洛城的一个夜晚,听到抒发离别行旅之苦的笛声,勾起了思念家乡和亲人的深情。

导入新课

《春夜洛城闻笛》是唐代诗人李白创作的一首七言绝句。此诗抒发了作者客居洛阳夜深人静之时被笛声引起的思乡之情。诗题中“洛城”表明是客居,“春夜”点出季节和具体的时间。

春 夜 洛 城 闻 笛

唐 李白

学习目标

1、复习与李白相关的文学常识;

2、领会诗歌的思想内容;

3、学习诗人感情直率真挚又有余蕴,令人回味无穷的语言风格。

4、背诵、默写诗歌。

走近作者

李白(701~762),字太白,号青莲居士。是屈原之后最具个性特色、最伟大的浪漫主义诗人。有“诗仙”之美誉,与杜甫并称“李杜”。诗风雄奇豪放,想像丰富,语言流转自然,音律和谐多变,达到盛唐诗歌艺术的巅峰。存世诗文千余篇,有《李太白集》

创作背景

这首诗是唐玄宗开元二十三年(735年)李白游洛城(即洛阳)时所作。洛阳在唐代是一个很繁华的都市,时称东都。当时李白客居洛城,大概正在客栈里,因偶然听到笛声而触发故园情,作此诗。

朗读诗歌

春夜/洛城/闻笛 李白

谁家/玉笛/暗/飞声,

散入/春风/满/洛城。

此夜/曲中/闻/折柳,

何人/不起/故园/情。

时间:“春夜”点出季节及具体时间。

地点:题中“洛城”表明是客居。

事件:“闻笛”

解题

春夜洛城闻笛

(现在河南洛阳)

(用一句话概括题目的意思)

字词注释

⑴洛城:即洛阳,今属河南。

⑵玉笛:玉制或锻玉的笛子。玉:指玉石。暗飞声:声音不知从何处传来。

⑶满:此处作动词用,传遍。

⑷闻:听;听见。折柳:即《折杨柳》笛曲,乐府“鼓角横吹曲”调名。

⑸故园:指故乡,家乡。

春夜洛城闻笛

【唐】李白

谁家玉笛暗飞声,

散入春风满洛城。

此夜曲中闻折柳,

何人不起故园情。

阵阵悠扬的玉笛声,是从谁家中飘出的?

随着春风飘扬,传遍洛阳全城。

就在今夜的曲中,听到令

人哀伤的《折杨柳》,

有谁的思乡之情不会油然而生呢?

翻译诗歌

是谁家的庭院,飞出幽隐的玉笛声?

融入春风,飘满洛阳古城。

客居之夜听到《折杨柳》的乐曲,

谁又能不生出怀恋故乡的深情呢?

诗人不说闻笛,而说笛声“暗飞”,变客体为主体。

“暗”字为关键。“谁”、“暗”相照应,写出“闻”时的精神状态,先听到飞声,却不知何人所吹,从何而来,所以说是暗中飞出,笛声暗送。因为不知笛声来自何处,更不见吹笛者为何人,下此“暗”字,自是十分确当。

这里“暗”字有多重意蕴,①主要是说笛声暗送,似乎专意飞来给在外做客的人听,以动其离愁别恨。全句表现出一种难于为怀的心绪,所谓以主观写客观。②此外,“暗”也有断续、隐约之意,这与诗的情境是一致的。“谁家”,意即不知谁家,“谁”与“暗”照应。

——谁家玉笛暗飞声

——散入春风满洛城

第二句着意渲染笛声,说它“散入春风”,“满洛城”,仿佛无处不在,无处不闻。

“满”字自然是有心人的主观感觉的极度夸张。

“散”字用得妙。“散”是均匀、遍布。笛声“散入春风”,随着春风传到各处。即为“满洛城”的“满”字预设地步;“满”字从“散”字引绎而出,二者密合无间。

—— 此夜曲中闻折柳

第三句点出《折杨柳》曲。古人送别时折柳,盼望亲人归来也折柳。据说“柳”谐“留”音,故折柳送行表示别情。《折杨柳》曲伤离惜别,其音哀怨幽咽。所以,诗人听到这《折柳》曲,便引起客愁乡思。一般说,久居他乡的人,白天还没有什么,可是一到日暮天晚,就容易想念家乡。

《折柳》为全诗点睛,亦即“闻笛”的题义所在。

—— 何人不起故园情

此句好像是说别人,说大家,但第一个起了故园之情的正是诗人自己。这是主观情感的推衍,不言“我”,却更见“我”感触之深,思乡之切。

反问的语气使这种感情表现得更加浓烈。

文章的主旨句是?

此夜曲中闻折柳,

何人不起故园情。

本诗抒发了作者怎样的思想感情?

抒发了作者浓浓的思乡之情。

感悟诗情

这首诗紧扣一个“闻”字,写出了作者闻笛的感受,也表达了作者思念家乡,思念亲朋的感情,情真意切,扣人心弦,千百年来在旅人游子心中引发强烈的共鸣。

我来总结:

诗歌赏析

诗的第一句是猜测性的问句。那未曾露面的吹笛人只管自吹自听,却不期然而打动了许许多多听众,这就是句中“暗”字所包含的意味。第二句说笛声由春风吹散,传遍了洛阳城。这是诗人的想象,也是艺术的夸张。

第三句说明春风传来的笛声,吹奏的是表现离情别绪的《折杨柳》,于是紧接一句说,哪个能不被引发思念故乡家园的情感呢!水到渠成而戛然而止,因而余韵袅袅,久久萦绕于读者心间,令人回味无穷。

短短的一首七言绝句,颇能显现李白的风格特点,即艺术表现上的主观倾向。热爱故乡是一种崇高的感情,它同爱国主义是相通的。诗人的故乡是他从小生于此,长于此的地方,作为祖国的一部分,那种形象尤其令诗人难以忘怀。李白这首诗写的是闻笛,但它的意义不限于描写音乐,还表达了对故乡的思念,这才是它感人的地方。

分析诗歌

前两句(叙事):客居洛城, 春夜闻笛。

后两句(抒情):夜闻《折柳》,触景思乡。

课堂练习

1、前人在评论这首诗是曾说,“折柳”二字是全诗的关键,你是否同意“关键”之说?为什么?

“折柳”是古代关于惜别的一首名曲,后人在送别中常有折柳的习俗。“折柳”这首曲子寓有惜别怀远之意。本诗抒写了思乡之情,而这种思乡之情是听到“折柳”曲的笛声引起的,可见“折柳”是本诗的关键。

2、赏析“散入春风满洛城”中“散”字的妙处。

“散“字准确的表现了笛声“散入春风”,随着春风传到各地,勾出了多少旅人的情思。

3、从诗的末句你感受到了诗人怎样的情感?

从“故园情”三字可以看出这首诗表达的是诗人的思乡之情。

艺术特色

全诗扣紧一个“闻”字,抒写自己闻笛的感受。此诗意境绵延深厚。诗人用隽永含蓄的笔调抒写了浓浓的思乡之情。在那个春天的夜晚,诗人静静伫立,那悠扬的笛声满城飘扬,激荡起诗人无限的离愁。

小结

《春夜洛城闻笛》是唐代诗人李白创作的一首七言绝句。此诗抒发了作者客居洛阳夜深人静之时被笛声引起的思乡之情,其前两句描写笛声随春风而传遍洛阳城,后两句写因闻笛而思乡。全诗扣紧一个“闻”字,抒写自己闻笛的感受,合理运用想象和夸张,感情直率真挚又有余蕴,令人回味无穷。

主题思想

本诗主要叙述了诗人客居洛城的一个夜晚,听到抒发离别行旅之苦的笛声,勾起了思念家乡和亲人的深情。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读