七年级下册语文 第三单元《课外古诗词诵读》课件(共58张PPT)

文档属性

| 名称 | 七年级下册语文 第三单元《课外古诗词诵读》课件(共58张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 90.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-19 10:01:57 | ||

图片预览

文档简介

(共58张PPT)

竹里馆

唐 王维

重点:了解诗句的意思,理解诗中描述的情境。

难点:1.感知田园,领悟田园;体会“诗中有画,画中有诗”的特点。

2.品读诗句,感悟恬淡,清新,优雅的诗境。

王维(约701-761年),字摩诘,号摩诘居士。河东(治所在今山西永济西)人,祖籍太原祁县。唐代诗人、画家。

唐肃宗乾元年间任尚书右丞,故世称“王右丞”王维参禅悟理,学庄信道,精通诗、书、画、音乐等,以诗名盛于开元、天宝间,尤长五言,多咏山水田园,与孟浩然合称“王孟”,有“诗佛”之称。书画特臻其妙,后人推其为南宗山水画之祖。苏轼评价其:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。” 著有《王右丞集》《画学秘诀》,存诗400余首。晚年无心仕途,专诚奉佛,故后世人称其为“诗佛”。

走进作者

写作背景

《竹里馆》作于王维晚年隐居蓝田辋[wǎng]川时期。王维早年信奉佛教,思想超脱,加之仕途坎坷,四十岁以后就过着半官半隐的生活。正如他自己所说:“晚年惟好静,万事不关心。”因而常常独自坐在幽深的竹林之中,弹着古琴以抒寂寞的情怀。诗人是在意兴清幽、心灵澄净的状态下与竹林、明月本身所具有的清幽澄净的属性悠然相会,而命笔成篇的。

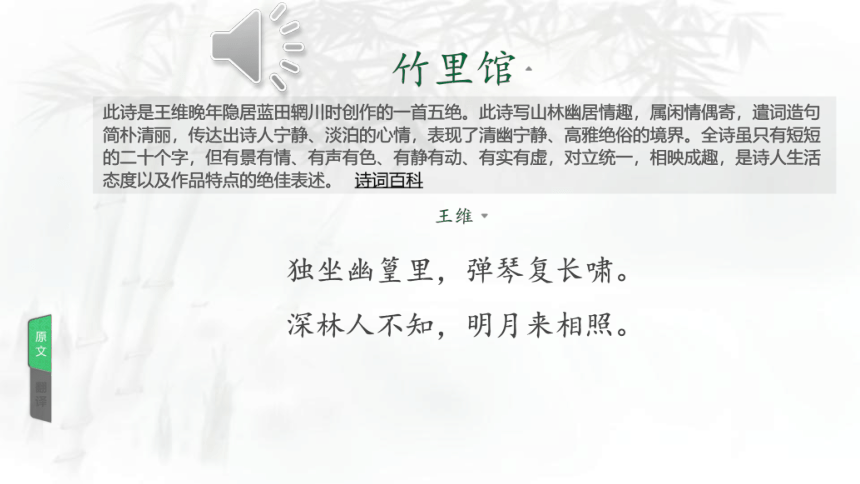

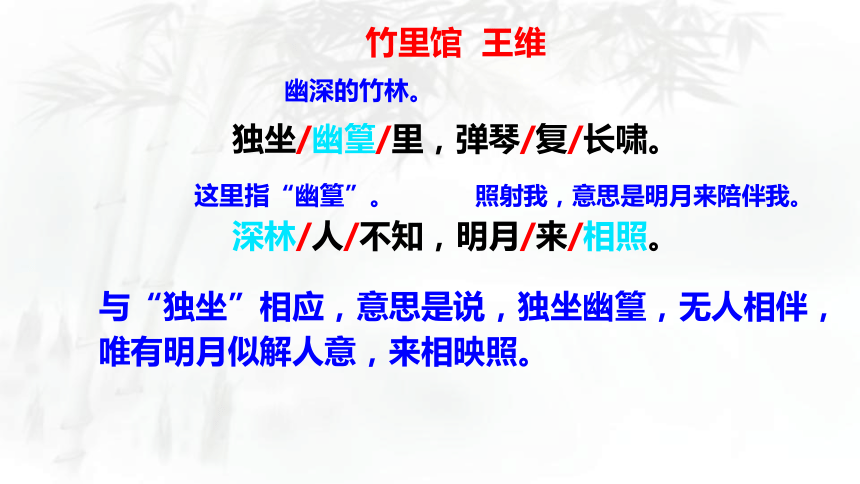

竹里馆 王维

独坐/幽篁/里,弹琴/复/长啸。

深林/人/不知,明月/来/相照。

幽深的竹林。

这里指“幽篁”。

与“独坐”相应,意思是说,独坐幽篁,无人相伴,唯有明月似解人意,来相映照。

照射我,意思是明月来陪伴我。

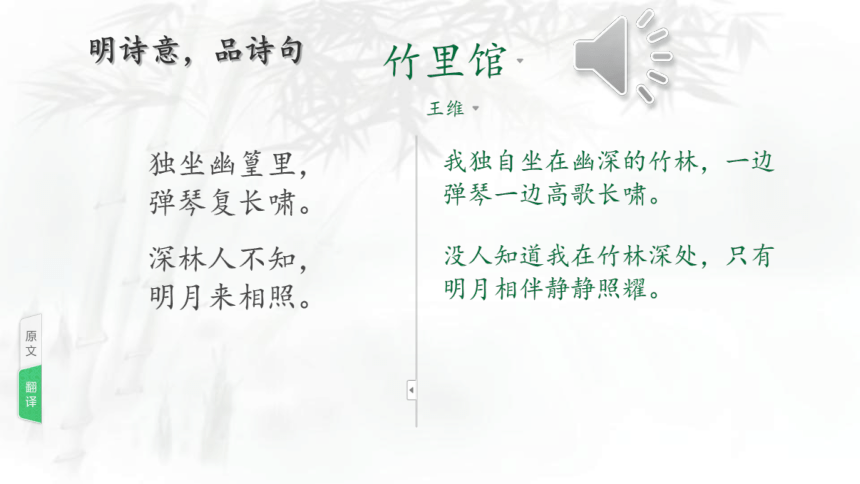

明诗意,品诗句

“独坐幽篁里,弹琴复长啸。”

诗人独自一人坐在幽深茂密的竹林之中,一边弹着琴弦,一边又发出长长的啸声。“独坐”“幽篁”静景,“弹琴”“长啸”动景,都体现出诗人高雅闲淡、超拔脱俗的气质。

明诗意,品诗句

明诗意,品诗句

“深林人不知,明月来相照。”

拟人化的手法,把倾洒着银辉的一轮明月当成心心相印的知己朋友,显示出诗人新颖而独到的想象力。全诗的格调幽静闲远,仿佛诗人的心境与自然的景致全部融为一体了。

本诗描绘了月夜竹林的清新幽静,刻画了一个孤高自许、高洁脱俗的隐者形象,表达了诗人宁静、淡泊、愉悦的心情。

观看视频,尝试背诵

理解性默写

1.王维【竹里馆】中写夜静人寂、明月相伴,抒发诗人宁静淡薄情心的语句是:

2.【竹里馆】中写诗人活动的诗句是:

3.写人物活动,体现诗人高雅闲淡超拔脱俗的气质,而这却是不容易引起别人共鸣的是:

4.用拟人化的手法,显示出诗人新颖而独到的想象力,表达自己僻居深林之中,并不为此感到孤独的是:

深林人不知,明月来相照。

独坐幽篁里,弹琴复长啸。

独坐幽篁里,弹琴复长啸。

深林人不知,明月来相照。

诗

中

有

画

拓展延伸

春夜洛城闻笛

唐 李 白

学习目标

1、有感情地朗读诗歌,读出诗歌的节奏和内涵;

2、品味诗歌语言,体会诗歌中的意境;

3、培养想象力,感受作者浓浓的思乡之情。

同学们,上学期我们学过李白的一首诗歌,表达了作者对朋友的关心、同情和思念之情,大家能想起来是哪一首吗?

《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》

走近作者

李白(701年-762年),字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”。唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”。与杜甫并称为“李杜”,为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”。他爽朗大方,爱饮酒作诗,喜交友。

李白有《李太白集》传世。代表作有《望庐山瀑布》《行路难》《蜀道难》《将进酒》《早发白帝城》等多首。

这首诗是唐玄宗开元二十三年(735年)李白游洛城(即洛阳)时所作。洛阳在唐代是一个很繁华的都市,时称东都。当时李白客居洛城,大概正在客栈里,因偶然听到笛声而触发故园情,作此诗。

写作背景

春夜洛城闻笛

李白

谁家/玉笛/暗飞声,

散入/春风/满洛城。

此夜/曲中/闻折柳,

何人/不起/故园情。

注意节奏

注意语速

体味诗情

时间:“春夜”点出季节及具体时间。

地点:题中“洛城”表明是客居。

事件:“闻笛”

解题

春夜洛城闻笛

(现在河南洛阳)

(用一句话概括题目的意思)

结合注释了解大意

玉笛:笛子的美称

折柳:指《折杨柳》,汉代乐府曲名,内容多叙离别之情。

故园:故乡,家乡

春夜洛城闻笛

李白

谁家玉笛暗飞声,

散入春风满洛城。

此夜曲中闻折柳,

何人不起故园情。

阵阵悠扬的玉笛声,是从谁家中飘出的,

随着春风飘扬,传遍洛阳全城。

就在今夜的笛曲中,听到令人哀伤的《折杨柳》,

有谁的思乡之情不会油然而生呢?

赏析诗句

已经是深夜,诗人难于成寐,忽而传来几缕断续的笛声。这笛声立刻触动诗人的羁旅情怀。诗人不说闻笛,而说笛声“暗飞”,变客体为主体。

“暗”字为一句关键。“谁”、“暗”相照应,写出“闻”时的精神状态,先听到飞声,踪迹它的来处,却不知何人所吹,从何而来,所以说是暗中飞出,笛声暗送。因为不知笛声来自何处,更不见吹笛者为何人,下此“暗”字,自是十分确当。

这里“暗”字有多重意蕴,①主要是说笛声暗送,似乎专意飞来给在外做客的人听,以动其离愁别恨。全句表现出一种难于为怀的心绪,所谓以主观写客观。②此外,“暗”也有断续、隐约之意,这与诗的情境是一致的。“谁家”,意即不知谁家,“谁”与“暗”照应。

谁家玉笛暗飞声

散入春风满洛城

第二句着意渲染笛声,说它“散入春风”,“满洛城”,仿佛无处不在,无处不闻。

“满”字自然是有心人的主观感觉的极度夸张。

“散”字用得妙。“散”是均匀、遍布。笛声“散入春风”,随着春风传到各处。即为“满洛城”的“满”字预设地步;“满”字从“散”字引绎而出,二者密合无间。

此夜曲中闻折柳

第三句点出《折杨柳》曲。古人送别时折柳,盼望亲人归来也折柳。据说“柳”谐“留”音,故折柳送行表示别情。《折杨柳》曲伤离惜别,其音哀怨幽咽。所以,诗人听到这《折柳》曲,便引起客愁乡思。一般说,久居他乡的人,白天还没有什么,可是一到日暮天晚,就容易想念家乡。

《折柳》为全诗点睛,亦即“闻笛”的题义所在。

何人不起故园情

此句好像是说别人,说大家,但第一个起了故园之情的正是诗人自己。这是主观情感的推衍,不言“我”,却更见“我”感触之深,思乡之切。

反问的语气使这种感情表现得更加浓烈。

文章的主旨句是?

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。

本诗抒发了作者怎样的思想感情?

抒发了作者浓浓的思乡之情。

感悟诗情

全诗紧扣一个“闻”字,写出了作者闻笛的感受,表达了作者思念家乡,思念亲人的感情。情真意切,扣人心弦,千百年来在旅人游子心中引发强烈的共鸣。

本诗主旨

标志

逢

标志

入京使

岑参

作者简介

岑参(约715-770),江陵(今湖北省荆州)人,唐代诗人,与高适并称“高岑”。岑参出生在一个官僚家庭,因聪颖早慧而五岁读书、九岁属文。天宝三载(744年),岑参进士及第,守选了三年后获授率府兵曹参军,后两次从军边塞,先任安西节度使高仙芝幕府掌书记,后在天宝末年任安西北庭节度使封常清幕府判官。唐代宗时,岑参曾任嘉州(今四川乐山)刺史,故世称“岑嘉州”。约大历四年(769年)秋冬之际,岑参卒于成都,享年约五十二岁(51周岁)。

文学创作方面,岑参工诗,长于七言歌行,对边塞风光,军旅生活,以及异域的文化风俗有亲切的感受,边塞诗尤多佳作。

写作背景

此诗作于公元749年诗人赴安西上任途中。这是岑参第一次远赴西域,他告别了在长安的妻子,骑马踏上漫漫征途,西出阳关,奔赴安西。岑参也不知走了多少天,就在通西域的大路上,他忽然迎面碰见一个老乡。立马相谈,互叙寒温,知道对方要返京述职,不免有些感伤,同时想到请他捎封家信回长安去安慰家人,报个平安,可是无纸无笔,只能捎个口信。此诗就描写了这一情景。

故园东望路漫漫,

双袖龙钟泪不干。

马上相逢无纸笔,

凭君传语报平安。

逢入京使

岑参

初读

逢/入京使

故园/东望/路漫漫,

双袖/龙钟/泪不干。

马上/相逢/无纸笔,

凭君/传语/报平安。

岑参

读顺

逢入京使

岑 参

故 园 东 望 路 漫 漫,

双 袖 龙 钟 泪 不 干。

马 上 相 逢 无 纸 笔,

凭 君 传 语 报 平 安。

回京城长安的使者

泪流纵横的样子

指长安和自己在长安的家园

路途遥远的样子

请求,烦劳

捎口信

读通

遇到

离开长安已好多天了,回头东望,只觉长路漫漫,尘烟蔽天。

思念远方的亲人,禁不住泪水潸然而下,擦拭的双袖全都湿透了。

骑在马上与回京办事的驿使相遇,一时没有纸笔,无法写信。

烦劳您给家中捎个口信,就说我一切安好。

句

解

1.诗中表现作者强烈思想感情的是?

故园东望路漫漫, 双袖龙钟泪不干。

“故园东望路漫漫”,写的是眼前的实际感受。诗人已经离开家多日,正行进在去往西域的途中,回望东边的家乡长安城当然是漫漫长路,思念之情不免涌上心头。

“双袖龙钟泪不干”,意思是说思乡之泪怎么也擦不干,以至于把两支袖子都擦湿了,可眼泪就是止不住。这句运用了夸张的修辞手法表现思念亲人之情,也为下文写捎书回家“报平安”做了一个很高的铺垫。

文本探究

2.诗中表达了诗人远涉边疆的思乡怀亲之情的是?

这两句是写遇到入京使者时欲捎书回家报平安又苦于没有纸笔的情形,完全是马上相逢行者匆匆的口气,写得十分传神。他一方面有对故园相思眷恋的柔情,一方面也表现了诗人开阔豪迈的胸襟。

马上相逢无纸笔,凭君传语报平安。

3.作者逢入京使为什么要托他报平安?

因为岑参是第一次到西域,他告别了在长安的妻子,踏上漫漫征途。 也不知走了多少天,就在通西域的大路上,他忽地迎面碰见一个老相识。立马而谈,互叙寒温,知道对方要返京,顿时想到请他捎封家信回长安去。

4全诗表达了作者怎样的思想感情?

他一方面有对故园相思眷恋的柔情与思念亲人之情,一方面也表现了诗人开阔豪迈的胸襟。

5.“双袖龙钟泪不干”中的“龙钟”是什么意思?在这里有何表达效果?

“ 龙钟”在这里是沾湿的意思,它形象的描绘了诗人对亲人无限眷念而情不自禁流泪的神态。

6.“凭君传语报平安” 表达了诗人怎样的心理?

表达了诗人挂念亲人而又无可寄托,担心亲人挂念自己的复杂心理。

7.展开联想与想象,描绘一下前两句所展现的画面。

离开长安已经好多天了,回头一望,只觉长路漫漫,尘烟蔽天.诗人又思念起家乡和亲人,不禁掩面抽泣,泪水很快就沾湿了双袖。

此诗作于公元749年(天宝八载)诗人赴安西途中。这是岑参第一次远赴西域,充安西节度使幕府书记。此时诗人34岁,前半生功名不如意,无奈之下,出塞任职。他告别了在长安的亲人,跃马踏上漫漫征途,西出阳关,奔赴安西。

他的边塞诗多数是昂扬乐观的,表现出唐军高昂的士气和震撼大地的声威。但当一个战士踏上征途之后,他们不可能没有思乡的感情,也不可能不思念父母妻子。

岑参的从军,思想上有两根精神支柱:一个支柱是建功边陲的理想在鼓舞着他,他曾自言:“功名只应马上取,真正英雄一丈夫。”另一个支柱是,他认为从军出塞是为了报效祖国,赴国家之急。他曾自我表白:“万里奉王事,一身无所求,也知塞垣[yuán]苦,岂为妻子谋。”

全诗表达了诗人怎样的思想感情?

2012

2011

悟情

这首诗描写了诗人远涉边塞,逢回京使者,托带平安口信安慰家人的典型场面,表达了浓烈的思乡之情,同时又蕴含着渴望功名之情。

诗歌主旨

晚春

——韩愈

作者简介

【韩愈】(768年—824年),字退之,河南河阳(今河南省孟州市)人,自谓“郡望昌黎”,世称“韩昌黎”、“昌黎先生”。唐代杰出的文学家、思想家、教育家。谥号“文”,故称“韩文公”。

韩愈是唐代古文运动的倡导者,被后人尊为“唐宋八大家”之首,与柳宗元并称“韩柳”,有“文章巨公”和“百代文宗”之名。后人将其与柳宗元、欧阳修和苏轼合称“千古文章四大家”。著有《韩昌黎集》四十卷,《外集》十卷,《师说》等。

写作背景

《晚春》选自《韩昌黎诗系年集释》卷九,此诗为《游城南十六首》组诗中的第三首。写此时韩愈已年近半百,官拜中书令。中书令【注释】:官名。在唐代,中书令地位很高,中书省居其他二省(门下、尚书)长官之首,是中央最高政府机构。因此,没有特殊资望者不授此官,实际上任宰相者多仅授以中书或门下侍郎,同中书门下平章事。此阶段,心情应该特别好。故写下轻灵的此诗。

读准字音 注意节奏。

晚春 韩愈

草树/知春/不久归,百般/红紫/斗芳菲。

杨花/榆荚/无才思,惟解/漫天/作雪飞。

诗

歌

朗

读

字

词

过

关

晚春:春季的最后一段时间。

不久归:这里指春天很快就要过去了。

百般红紫:即万紫千红,色彩缤纷的春花。

杨花:指柳絮。

榆荚(jiá):榆树的果实。初春时先于叶而生,联缀成串,形似铜钱,俗呼榆钱。

无才思:原指人没有才华,写不出美好的诗文。此指杨花榆荚不象百花那样鲜艳美丽。才思,才气、文思,此指花草姿色。

榆荚

杨花=柳絮

榆荚=榆钱,榆树的果实

诗歌赏析

草树知春不久归,百般红紫斗芳菲。

杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞。

只知道。惟,只;解,知道

花草树木。

将结束。不多时就要归去

知道春天。

因为二者没有“百般红紫”,无才思”。没有其他的办法了。

精

读

诗

歌

弥漫空中

化作雪的样子飞舞

竞争,比赛

“草树知春不久归,百般红紫斗芳菲。”

将花草树木赋予了人的思维、人的情感和人的动作行为,使那些花草树木有了留春惜时的生命特征。这一拟人手法的运用,极有效地表达了诗人珍惜春天和时光的美好情怀。

妙

句

品

读

“杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞。”

又一次运用了拟人的修辞手法,赋予了杨花榆荚以鲜活的生命力,积极向上的思想激情,榆荚杨花虽缺乏百般红紫斗芳菲的“才思”,但不因此藏拙自卑,而是为晚春竭尽所能的添景,展示自己独特之美。这种精神是值得赞扬的。全诗借景抒情,强烈地表达了诗人珍惜春天、珍惜时光的美好愿望。

妙

句

品

读

此诗运用拟人的修辞手法,描绘了晚春的繁丽景色。全诗表达了诗人惜春的思想感情,同时还寄寓着人们应该乘时而进,抓紧时机去创造应有的价值。惜时、努力、放弃个人自卑感,展示自我风采。

主

旨

归

纳

作业:

1、写这四首古诗。

2、名著及优秀作文圈划批赏。

3、背诵默写这四首古诗。

4、预习第5课,做微学案。

寄语

愿同学们,与诗为伴,与诗人同行;也愿同学们的生活中有诗、有高雅的情怀、有远方……

竹里馆

唐 王维

重点:了解诗句的意思,理解诗中描述的情境。

难点:1.感知田园,领悟田园;体会“诗中有画,画中有诗”的特点。

2.品读诗句,感悟恬淡,清新,优雅的诗境。

王维(约701-761年),字摩诘,号摩诘居士。河东(治所在今山西永济西)人,祖籍太原祁县。唐代诗人、画家。

唐肃宗乾元年间任尚书右丞,故世称“王右丞”王维参禅悟理,学庄信道,精通诗、书、画、音乐等,以诗名盛于开元、天宝间,尤长五言,多咏山水田园,与孟浩然合称“王孟”,有“诗佛”之称。书画特臻其妙,后人推其为南宗山水画之祖。苏轼评价其:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。” 著有《王右丞集》《画学秘诀》,存诗400余首。晚年无心仕途,专诚奉佛,故后世人称其为“诗佛”。

走进作者

写作背景

《竹里馆》作于王维晚年隐居蓝田辋[wǎng]川时期。王维早年信奉佛教,思想超脱,加之仕途坎坷,四十岁以后就过着半官半隐的生活。正如他自己所说:“晚年惟好静,万事不关心。”因而常常独自坐在幽深的竹林之中,弹着古琴以抒寂寞的情怀。诗人是在意兴清幽、心灵澄净的状态下与竹林、明月本身所具有的清幽澄净的属性悠然相会,而命笔成篇的。

竹里馆 王维

独坐/幽篁/里,弹琴/复/长啸。

深林/人/不知,明月/来/相照。

幽深的竹林。

这里指“幽篁”。

与“独坐”相应,意思是说,独坐幽篁,无人相伴,唯有明月似解人意,来相映照。

照射我,意思是明月来陪伴我。

明诗意,品诗句

“独坐幽篁里,弹琴复长啸。”

诗人独自一人坐在幽深茂密的竹林之中,一边弹着琴弦,一边又发出长长的啸声。“独坐”“幽篁”静景,“弹琴”“长啸”动景,都体现出诗人高雅闲淡、超拔脱俗的气质。

明诗意,品诗句

明诗意,品诗句

“深林人不知,明月来相照。”

拟人化的手法,把倾洒着银辉的一轮明月当成心心相印的知己朋友,显示出诗人新颖而独到的想象力。全诗的格调幽静闲远,仿佛诗人的心境与自然的景致全部融为一体了。

本诗描绘了月夜竹林的清新幽静,刻画了一个孤高自许、高洁脱俗的隐者形象,表达了诗人宁静、淡泊、愉悦的心情。

观看视频,尝试背诵

理解性默写

1.王维【竹里馆】中写夜静人寂、明月相伴,抒发诗人宁静淡薄情心的语句是:

2.【竹里馆】中写诗人活动的诗句是:

3.写人物活动,体现诗人高雅闲淡超拔脱俗的气质,而这却是不容易引起别人共鸣的是:

4.用拟人化的手法,显示出诗人新颖而独到的想象力,表达自己僻居深林之中,并不为此感到孤独的是:

深林人不知,明月来相照。

独坐幽篁里,弹琴复长啸。

独坐幽篁里,弹琴复长啸。

深林人不知,明月来相照。

诗

中

有

画

拓展延伸

春夜洛城闻笛

唐 李 白

学习目标

1、有感情地朗读诗歌,读出诗歌的节奏和内涵;

2、品味诗歌语言,体会诗歌中的意境;

3、培养想象力,感受作者浓浓的思乡之情。

同学们,上学期我们学过李白的一首诗歌,表达了作者对朋友的关心、同情和思念之情,大家能想起来是哪一首吗?

《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》

走近作者

李白(701年-762年),字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”。唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”。与杜甫并称为“李杜”,为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”。他爽朗大方,爱饮酒作诗,喜交友。

李白有《李太白集》传世。代表作有《望庐山瀑布》《行路难》《蜀道难》《将进酒》《早发白帝城》等多首。

这首诗是唐玄宗开元二十三年(735年)李白游洛城(即洛阳)时所作。洛阳在唐代是一个很繁华的都市,时称东都。当时李白客居洛城,大概正在客栈里,因偶然听到笛声而触发故园情,作此诗。

写作背景

春夜洛城闻笛

李白

谁家/玉笛/暗飞声,

散入/春风/满洛城。

此夜/曲中/闻折柳,

何人/不起/故园情。

注意节奏

注意语速

体味诗情

时间:“春夜”点出季节及具体时间。

地点:题中“洛城”表明是客居。

事件:“闻笛”

解题

春夜洛城闻笛

(现在河南洛阳)

(用一句话概括题目的意思)

结合注释了解大意

玉笛:笛子的美称

折柳:指《折杨柳》,汉代乐府曲名,内容多叙离别之情。

故园:故乡,家乡

春夜洛城闻笛

李白

谁家玉笛暗飞声,

散入春风满洛城。

此夜曲中闻折柳,

何人不起故园情。

阵阵悠扬的玉笛声,是从谁家中飘出的,

随着春风飘扬,传遍洛阳全城。

就在今夜的笛曲中,听到令人哀伤的《折杨柳》,

有谁的思乡之情不会油然而生呢?

赏析诗句

已经是深夜,诗人难于成寐,忽而传来几缕断续的笛声。这笛声立刻触动诗人的羁旅情怀。诗人不说闻笛,而说笛声“暗飞”,变客体为主体。

“暗”字为一句关键。“谁”、“暗”相照应,写出“闻”时的精神状态,先听到飞声,踪迹它的来处,却不知何人所吹,从何而来,所以说是暗中飞出,笛声暗送。因为不知笛声来自何处,更不见吹笛者为何人,下此“暗”字,自是十分确当。

这里“暗”字有多重意蕴,①主要是说笛声暗送,似乎专意飞来给在外做客的人听,以动其离愁别恨。全句表现出一种难于为怀的心绪,所谓以主观写客观。②此外,“暗”也有断续、隐约之意,这与诗的情境是一致的。“谁家”,意即不知谁家,“谁”与“暗”照应。

谁家玉笛暗飞声

散入春风满洛城

第二句着意渲染笛声,说它“散入春风”,“满洛城”,仿佛无处不在,无处不闻。

“满”字自然是有心人的主观感觉的极度夸张。

“散”字用得妙。“散”是均匀、遍布。笛声“散入春风”,随着春风传到各处。即为“满洛城”的“满”字预设地步;“满”字从“散”字引绎而出,二者密合无间。

此夜曲中闻折柳

第三句点出《折杨柳》曲。古人送别时折柳,盼望亲人归来也折柳。据说“柳”谐“留”音,故折柳送行表示别情。《折杨柳》曲伤离惜别,其音哀怨幽咽。所以,诗人听到这《折柳》曲,便引起客愁乡思。一般说,久居他乡的人,白天还没有什么,可是一到日暮天晚,就容易想念家乡。

《折柳》为全诗点睛,亦即“闻笛”的题义所在。

何人不起故园情

此句好像是说别人,说大家,但第一个起了故园之情的正是诗人自己。这是主观情感的推衍,不言“我”,却更见“我”感触之深,思乡之切。

反问的语气使这种感情表现得更加浓烈。

文章的主旨句是?

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。

本诗抒发了作者怎样的思想感情?

抒发了作者浓浓的思乡之情。

感悟诗情

全诗紧扣一个“闻”字,写出了作者闻笛的感受,表达了作者思念家乡,思念亲人的感情。情真意切,扣人心弦,千百年来在旅人游子心中引发强烈的共鸣。

本诗主旨

标志

逢

标志

入京使

岑参

作者简介

岑参(约715-770),江陵(今湖北省荆州)人,唐代诗人,与高适并称“高岑”。岑参出生在一个官僚家庭,因聪颖早慧而五岁读书、九岁属文。天宝三载(744年),岑参进士及第,守选了三年后获授率府兵曹参军,后两次从军边塞,先任安西节度使高仙芝幕府掌书记,后在天宝末年任安西北庭节度使封常清幕府判官。唐代宗时,岑参曾任嘉州(今四川乐山)刺史,故世称“岑嘉州”。约大历四年(769年)秋冬之际,岑参卒于成都,享年约五十二岁(51周岁)。

文学创作方面,岑参工诗,长于七言歌行,对边塞风光,军旅生活,以及异域的文化风俗有亲切的感受,边塞诗尤多佳作。

写作背景

此诗作于公元749年诗人赴安西上任途中。这是岑参第一次远赴西域,他告别了在长安的妻子,骑马踏上漫漫征途,西出阳关,奔赴安西。岑参也不知走了多少天,就在通西域的大路上,他忽然迎面碰见一个老乡。立马相谈,互叙寒温,知道对方要返京述职,不免有些感伤,同时想到请他捎封家信回长安去安慰家人,报个平安,可是无纸无笔,只能捎个口信。此诗就描写了这一情景。

故园东望路漫漫,

双袖龙钟泪不干。

马上相逢无纸笔,

凭君传语报平安。

逢入京使

岑参

初读

逢/入京使

故园/东望/路漫漫,

双袖/龙钟/泪不干。

马上/相逢/无纸笔,

凭君/传语/报平安。

岑参

读顺

逢入京使

岑 参

故 园 东 望 路 漫 漫,

双 袖 龙 钟 泪 不 干。

马 上 相 逢 无 纸 笔,

凭 君 传 语 报 平 安。

回京城长安的使者

泪流纵横的样子

指长安和自己在长安的家园

路途遥远的样子

请求,烦劳

捎口信

读通

遇到

离开长安已好多天了,回头东望,只觉长路漫漫,尘烟蔽天。

思念远方的亲人,禁不住泪水潸然而下,擦拭的双袖全都湿透了。

骑在马上与回京办事的驿使相遇,一时没有纸笔,无法写信。

烦劳您给家中捎个口信,就说我一切安好。

句

解

1.诗中表现作者强烈思想感情的是?

故园东望路漫漫, 双袖龙钟泪不干。

“故园东望路漫漫”,写的是眼前的实际感受。诗人已经离开家多日,正行进在去往西域的途中,回望东边的家乡长安城当然是漫漫长路,思念之情不免涌上心头。

“双袖龙钟泪不干”,意思是说思乡之泪怎么也擦不干,以至于把两支袖子都擦湿了,可眼泪就是止不住。这句运用了夸张的修辞手法表现思念亲人之情,也为下文写捎书回家“报平安”做了一个很高的铺垫。

文本探究

2.诗中表达了诗人远涉边疆的思乡怀亲之情的是?

这两句是写遇到入京使者时欲捎书回家报平安又苦于没有纸笔的情形,完全是马上相逢行者匆匆的口气,写得十分传神。他一方面有对故园相思眷恋的柔情,一方面也表现了诗人开阔豪迈的胸襟。

马上相逢无纸笔,凭君传语报平安。

3.作者逢入京使为什么要托他报平安?

因为岑参是第一次到西域,他告别了在长安的妻子,踏上漫漫征途。 也不知走了多少天,就在通西域的大路上,他忽地迎面碰见一个老相识。立马而谈,互叙寒温,知道对方要返京,顿时想到请他捎封家信回长安去。

4全诗表达了作者怎样的思想感情?

他一方面有对故园相思眷恋的柔情与思念亲人之情,一方面也表现了诗人开阔豪迈的胸襟。

5.“双袖龙钟泪不干”中的“龙钟”是什么意思?在这里有何表达效果?

“ 龙钟”在这里是沾湿的意思,它形象的描绘了诗人对亲人无限眷念而情不自禁流泪的神态。

6.“凭君传语报平安” 表达了诗人怎样的心理?

表达了诗人挂念亲人而又无可寄托,担心亲人挂念自己的复杂心理。

7.展开联想与想象,描绘一下前两句所展现的画面。

离开长安已经好多天了,回头一望,只觉长路漫漫,尘烟蔽天.诗人又思念起家乡和亲人,不禁掩面抽泣,泪水很快就沾湿了双袖。

此诗作于公元749年(天宝八载)诗人赴安西途中。这是岑参第一次远赴西域,充安西节度使幕府书记。此时诗人34岁,前半生功名不如意,无奈之下,出塞任职。他告别了在长安的亲人,跃马踏上漫漫征途,西出阳关,奔赴安西。

他的边塞诗多数是昂扬乐观的,表现出唐军高昂的士气和震撼大地的声威。但当一个战士踏上征途之后,他们不可能没有思乡的感情,也不可能不思念父母妻子。

岑参的从军,思想上有两根精神支柱:一个支柱是建功边陲的理想在鼓舞着他,他曾自言:“功名只应马上取,真正英雄一丈夫。”另一个支柱是,他认为从军出塞是为了报效祖国,赴国家之急。他曾自我表白:“万里奉王事,一身无所求,也知塞垣[yuán]苦,岂为妻子谋。”

全诗表达了诗人怎样的思想感情?

2012

2011

悟情

这首诗描写了诗人远涉边塞,逢回京使者,托带平安口信安慰家人的典型场面,表达了浓烈的思乡之情,同时又蕴含着渴望功名之情。

诗歌主旨

晚春

——韩愈

作者简介

【韩愈】(768年—824年),字退之,河南河阳(今河南省孟州市)人,自谓“郡望昌黎”,世称“韩昌黎”、“昌黎先生”。唐代杰出的文学家、思想家、教育家。谥号“文”,故称“韩文公”。

韩愈是唐代古文运动的倡导者,被后人尊为“唐宋八大家”之首,与柳宗元并称“韩柳”,有“文章巨公”和“百代文宗”之名。后人将其与柳宗元、欧阳修和苏轼合称“千古文章四大家”。著有《韩昌黎集》四十卷,《外集》十卷,《师说》等。

写作背景

《晚春》选自《韩昌黎诗系年集释》卷九,此诗为《游城南十六首》组诗中的第三首。写此时韩愈已年近半百,官拜中书令。中书令【注释】:官名。在唐代,中书令地位很高,中书省居其他二省(门下、尚书)长官之首,是中央最高政府机构。因此,没有特殊资望者不授此官,实际上任宰相者多仅授以中书或门下侍郎,同中书门下平章事。此阶段,心情应该特别好。故写下轻灵的此诗。

读准字音 注意节奏。

晚春 韩愈

草树/知春/不久归,百般/红紫/斗芳菲。

杨花/榆荚/无才思,惟解/漫天/作雪飞。

诗

歌

朗

读

字

词

过

关

晚春:春季的最后一段时间。

不久归:这里指春天很快就要过去了。

百般红紫:即万紫千红,色彩缤纷的春花。

杨花:指柳絮。

榆荚(jiá):榆树的果实。初春时先于叶而生,联缀成串,形似铜钱,俗呼榆钱。

无才思:原指人没有才华,写不出美好的诗文。此指杨花榆荚不象百花那样鲜艳美丽。才思,才气、文思,此指花草姿色。

榆荚

杨花=柳絮

榆荚=榆钱,榆树的果实

诗歌赏析

草树知春不久归,百般红紫斗芳菲。

杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞。

只知道。惟,只;解,知道

花草树木。

将结束。不多时就要归去

知道春天。

因为二者没有“百般红紫”,无才思”。没有其他的办法了。

精

读

诗

歌

弥漫空中

化作雪的样子飞舞

竞争,比赛

“草树知春不久归,百般红紫斗芳菲。”

将花草树木赋予了人的思维、人的情感和人的动作行为,使那些花草树木有了留春惜时的生命特征。这一拟人手法的运用,极有效地表达了诗人珍惜春天和时光的美好情怀。

妙

句

品

读

“杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞。”

又一次运用了拟人的修辞手法,赋予了杨花榆荚以鲜活的生命力,积极向上的思想激情,榆荚杨花虽缺乏百般红紫斗芳菲的“才思”,但不因此藏拙自卑,而是为晚春竭尽所能的添景,展示自己独特之美。这种精神是值得赞扬的。全诗借景抒情,强烈地表达了诗人珍惜春天、珍惜时光的美好愿望。

妙

句

品

读

此诗运用拟人的修辞手法,描绘了晚春的繁丽景色。全诗表达了诗人惜春的思想感情,同时还寄寓着人们应该乘时而进,抓紧时机去创造应有的价值。惜时、努力、放弃个人自卑感,展示自我风采。

主

旨

归

纳

作业:

1、写这四首古诗。

2、名著及优秀作文圈划批赏。

3、背诵默写这四首古诗。

4、预习第5课,做微学案。

寄语

愿同学们,与诗为伴,与诗人同行;也愿同学们的生活中有诗、有高雅的情怀、有远方……

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读