2016年七年级历史人教版下册教案:第4课 科举制的创立

文档属性

| 名称 | 2016年七年级历史人教版下册教案:第4课 科举制的创立 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 435.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-05-27 21:27:40 | ||

图片预览

文档简介

第4课 科举制的创立

【导入新课】

高考制度是我国现在选拔人才的主要制度,这 ( http: / / www.21cnjy.com )种通过考试选拔人才的制度是什么时候诞生的?谁对它的完善做出了重要贡献?它有什么影响?今天就让我们一起穿越时空隧道回到隋唐,看看当时是通过什么制度选拔人才的?

学生活动预期效果:

学生结合现实、教材和导学案中的内容,预习、讨论后回答。学生应该能够回答出来。

教师总结:

高考作为今天我们国家选拔人才的一项基本制度 ( http: / / www.21cnjy.com ),直接关系到国家的人才选拔。因此,对于高考,国家是非常重视的。从某种意义上说,高考制度,或者说官吏考试选拔制度,其雏形是从1400 多年前的中国开始的,中间断裂,现在又重新实行,可谓千年大轮回。当然,是更高一级的轮回。

设计意图:通过问题导学,问题的设计与学生现 ( http: / / www.21cnjy.com )实生活密切联系在一起,用高考这一话题导入新课,自然而有效,既能烘托课堂气氛,更能与本堂课的教学内容巧妙衔接,调动学生的学习兴趣,使学生由今及古,明确古代是如何选拔官员的?真正做到学以致用,理论联系实际。

【讲授新课】

一、科举制的诞生

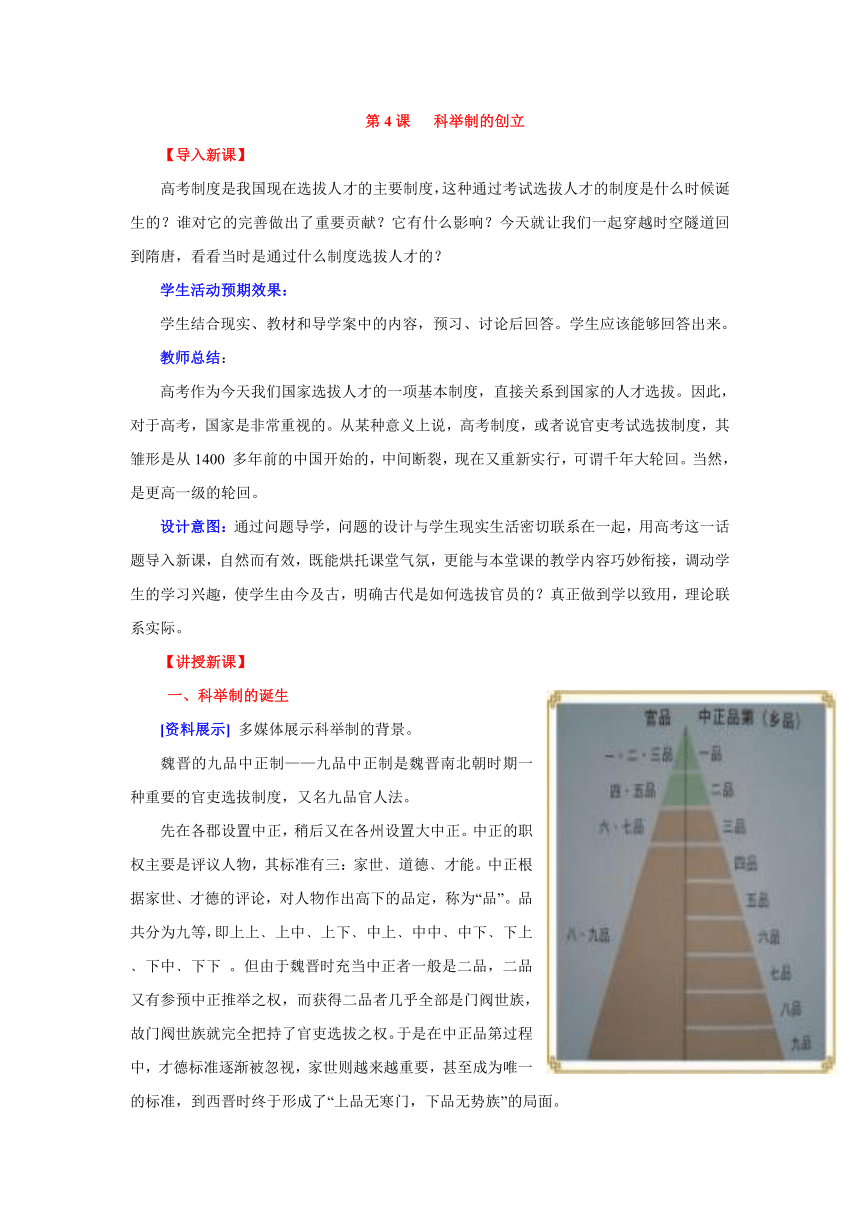

[资料展示] 多媒体展示科举制的背景。

魏晋的九品中正制——九品中正制是魏晋南北朝时期一种重要的官吏选拔制度,又名九品官人法。

先在各郡设置中正,稍后又在 ( http: / / www.21cnjy.com )各州设置大中正。中正的职权主要是评议人物,其标准有三:家世﹑道德﹑才能。中正根据家世、才德的评论,对人物作出高下的品定,称为“品”。品共分为九等,即上上﹑上中﹑上下﹑中上﹑中中﹑中下﹑下上﹑下中﹑下下 。但由于魏晋时充当中正者一般是二品,二品又有参预中正推举之权,而获得二品者几乎全部是门阀世族,故门阀世族就完全把持了官吏选拔之权。于是在中正品第过程中,才德标准逐渐被忽视,家世则越来越重要,甚至成为唯一的标准,到西晋时终于形成了“上品无寒门,下品无势族”的局面。

[提出问题]

隋朝之前,我国怎样选拔官吏呢?你认为这种选官方式科学吗?为什么?

学生活动预期效果:

生1:权贵子弟无论优劣,都有机会做官。出身低微、有真才实学的人,却不能到中央和地方担任高官,老百姓更没有机会做官。

生2:这种制度选拔上来的人没有才能,不利于国家的长治久安。

生3:……

设计意图:通过资料展示和提出问题,为后 ( http: / / www.21cnjy.com )续的学习作好铺垫。在学生收集资料的基础上,层层设问,引导学生一步步探究,进而培养学生收集材料、整理材料、运用材料的能力,并由浅入深学会探究。

[图片展示] 多媒体展示有关隋朝皇帝的图片。

隋文帝 隋炀帝

[提出问题]

科举制的正式诞生是在谁统治时期?在他之前谁采用了分科考试的办法选拔官员?

学生活动预期效果:隋炀帝统治时期科举制正式诞生了,在他之前是隋文帝采用分科考试的办法选拔官员的。

设计意图:通过图片展示和提出问题, ( http: / / www.21cnjy.com )学生在自学、查找资料的基础上回答问题。引领学生认识到科举制是一项新的选官制度,是创新,是历史的进步,它有利于选拔人才,符合当时社会发展的需要。

二、科举制的完善

[图片展示] 唐太宗、武则天、唐玄宗人物图片。

唐太宗 武则天 唐玄宗

[提出问题]

1.他们分别为完善科举制做出了什么贡献? (学生对照图片一一说明)

2.唐朝的科举考试科目以哪两科最重要?

3.进士科考中第一名的称为什么?

4.我国古代有种说法,人生有四大喜 ( http: / / www.21cnjy.com )事:“久旱逢甘露,他乡遇故知,洞房花烛夜,金榜题名时。”那么,你能否想象出一个书生在金榜题名时的喜悦心情呢?现在,请几位同学上来表演一下:看榜文。(结合多煤体中展示的图片)

学生活动预期效果:学生可能从以下几点回答。

生1:唐太宗扩充了国学的规模;武则天开创了殿试和武举制度;唐玄宗时诗赋成为进士科的主要考试内容。

生2:唐朝的科举考试科目以进士和明经最重要。

生3:进士科考中第一名的称为状元。

生4:……

创设情境:穿越历史时空,你来到了一千多年前的唐朝。

(1)假如你是当时的统治者,你怎样选拔人才?

(2)假如你是当时的老百姓,你希望国家怎么做?

(3)假如得知今年考试的主要内容是赋诗,你怎样应考?

设计意图:这三个历史人物学生非常熟悉,此设问 ( http: / / www.21cnjy.com )的目的是让学生知道他们完善了科举制,而不是仅仅知道他们是谁。通过图片展示和提出问题,在小组合作的基础上,老师采用大量的图片、资料,调动学生的感官,吸引他们的注意力,适时质疑、追问、点拨,在分析过程中引导学生了解科举制完善的过程。而在这整个过程中,所有学生都参与进来,充分体现了“教为主导,学为主体”的教学原则。

三、科举制的影响

材料一 [图片展示] 进士及第的历史名人。

材料二 “唐朝科举应试者 ( http: / / www.21cnjy.com )”——贞观年间,参加进士科考试的每年达千人以上,录取极严,录取率只有百分之一二。继唐太宗后,武则天也大力提倡科举,科举应试者多至万人。唐玄宗开元年间,科举出身的宰相,占到三分之二。

材料三 光耀千古的诗坛。

( http: / / www.21cnjy.com )

[畅所欲言]

“根据所学内容及出示的图片,探究分析科举制有哪些影响?”

活动设计:对学生进行分组,可分为科举应试组、进士及第组、光耀千古诗人组等几个组,由小组代表发言交流。

1.科举应试组:在教育方面,科举制促进了教育事业的发展, 士人用功读书的风气盛行。

2.进士及第组:在政治方面,科举制改善了用人制度,使得有才识的读书人有机会进入各级政府任职。

3.光耀千古诗人组:在文学艺术方面,科举制促进了文学艺术的发展,尤其因为进士科重视考诗赋 ,大大有利于诗歌的繁荣……

……

教师总结:

这是本节课的难点问题,我 ( http: / / www.21cnjy.com )们采取小组合作探究的方式,通过多角度分析问题,从政治、思想、文化、教育等方面,认识到科举制不仅在我国乃至世界都影响深远。

设计意图:通过小组合作交流,培养学生主 ( http: / / www.21cnjy.com )动参与的意识,激发学生的学习潜能与求知欲望,使学生在激情与自由的氛围中成为学习的主人。在这期间,教师巡视、观察,了解学生交流的情况,并对学生存在的疑点、难点进行点拨、引导,师生互动,突破难点。

[拓展提高]

英国大百科全书中说:我们所知道的最早的考试制度,是中国所采用的选举制度,及其定期举行的考试。

伟大的民主革命家孙中山说过:现在各国的考试制度,差不多都是学英国的。穷流溯源,英国的考试制度,原来是从我们中国学过去的。

[小组讨论]

思考讨论:对于上面的这些说法你有什么感想和看法?

教师总结:

表明中国古代科举制度是世界上最早的考试 ( http: / / www.21cnjy.com )制度,明确指出中国古代考试选官制度与英国科举考试制度及现代各国考试制度之间的渊源。这说明,中国古代考试选官制度对世界文明发展产生过一定影响。

设计意图:通过思考讨论,培养学生对 ( http: / / www.21cnjy.com )中外知识的联系、融会贯通、总结归纳的能力,引导学生深化教材内在知识的联系,有利于培养学生对知识的梳理、记忆。

[关注现实、情感升华]

从古代的科举制到今天的高考、公务员考试,考试制度仍然是选拔人才的一个重要手段,请简要说明你对“考试”的认识。

设计意图:通过多媒体展示今天高考考试照片 ( http: / / www.21cnjy.com ),提出探究问题,认识到从古代的科举制到今天的高考,考试制度仍然是选拔人才的一个重要手段,但高考并不是仅仅为了上大学,而是为了创造出适合现代社会发展需要的物质文明财富和精神文明财富,建设国家,服务社会。

[以史为鉴]

科举制的创立和不断完善,为唐朝的统治提供了大量的人才,这对我们今天的发展有什么启示?

教师总结:

一个国家的发展需要人才,而人才的培养依靠教育。所以,在今天的现代化建设中,我们应该大力实施科教兴国战略和人才强国战略。

设计意图:历史教学应为现实服务,将历 ( http: / / www.21cnjy.com )史与生活实际相结合,可以使遥远的历史更贴近学生,更为学生所接受,引领学生进一步明确科举考试对现实生活的积极意义。

【板书设计】

设计意图:学生与老师一起回顾本节课所学内容。总结回顾,建构体系,重点问题再强调。

【课堂总结】

本课讲了科举制这一专题,它从隋朝创立, ( http: / / www.21cnjy.com )唐朝完善,明清衰落,到1905年废除,共1300多年的历史。隋唐的科举制是今天考试制度的起源,它的创立目的是为了选官。今天的考试,有的仍是为了选官,比如“公务员考试”;有的是为了选拔人才,如“高考”、“中考”;更主要的是演化成为一种评价我们知识能力态度的手段,时时刻刻在发挥作用。

设计意图:通过课堂归纳总结,引 ( http: / / www.21cnjy.com )导学生了解科举制的诞生、完善、废除的过程,体会科举制的积极影响与消极影响,体会科举制对古代、对今天的现实意义,对中国、对世界产生的深远影响,引导学生认识到不管是古代的科举制,还是今天的高考、公务员考试,都是为了更好的选拔人才,引导学生树立正确的人才观、人生观和价值取向。

杜甫

白居易

李白

【导入新课】

高考制度是我国现在选拔人才的主要制度,这 ( http: / / www.21cnjy.com )种通过考试选拔人才的制度是什么时候诞生的?谁对它的完善做出了重要贡献?它有什么影响?今天就让我们一起穿越时空隧道回到隋唐,看看当时是通过什么制度选拔人才的?

学生活动预期效果:

学生结合现实、教材和导学案中的内容,预习、讨论后回答。学生应该能够回答出来。

教师总结:

高考作为今天我们国家选拔人才的一项基本制度 ( http: / / www.21cnjy.com ),直接关系到国家的人才选拔。因此,对于高考,国家是非常重视的。从某种意义上说,高考制度,或者说官吏考试选拔制度,其雏形是从1400 多年前的中国开始的,中间断裂,现在又重新实行,可谓千年大轮回。当然,是更高一级的轮回。

设计意图:通过问题导学,问题的设计与学生现 ( http: / / www.21cnjy.com )实生活密切联系在一起,用高考这一话题导入新课,自然而有效,既能烘托课堂气氛,更能与本堂课的教学内容巧妙衔接,调动学生的学习兴趣,使学生由今及古,明确古代是如何选拔官员的?真正做到学以致用,理论联系实际。

【讲授新课】

一、科举制的诞生

[资料展示] 多媒体展示科举制的背景。

魏晋的九品中正制——九品中正制是魏晋南北朝时期一种重要的官吏选拔制度,又名九品官人法。

先在各郡设置中正,稍后又在 ( http: / / www.21cnjy.com )各州设置大中正。中正的职权主要是评议人物,其标准有三:家世﹑道德﹑才能。中正根据家世、才德的评论,对人物作出高下的品定,称为“品”。品共分为九等,即上上﹑上中﹑上下﹑中上﹑中中﹑中下﹑下上﹑下中﹑下下 。但由于魏晋时充当中正者一般是二品,二品又有参预中正推举之权,而获得二品者几乎全部是门阀世族,故门阀世族就完全把持了官吏选拔之权。于是在中正品第过程中,才德标准逐渐被忽视,家世则越来越重要,甚至成为唯一的标准,到西晋时终于形成了“上品无寒门,下品无势族”的局面。

[提出问题]

隋朝之前,我国怎样选拔官吏呢?你认为这种选官方式科学吗?为什么?

学生活动预期效果:

生1:权贵子弟无论优劣,都有机会做官。出身低微、有真才实学的人,却不能到中央和地方担任高官,老百姓更没有机会做官。

生2:这种制度选拔上来的人没有才能,不利于国家的长治久安。

生3:……

设计意图:通过资料展示和提出问题,为后 ( http: / / www.21cnjy.com )续的学习作好铺垫。在学生收集资料的基础上,层层设问,引导学生一步步探究,进而培养学生收集材料、整理材料、运用材料的能力,并由浅入深学会探究。

[图片展示] 多媒体展示有关隋朝皇帝的图片。

隋文帝 隋炀帝

[提出问题]

科举制的正式诞生是在谁统治时期?在他之前谁采用了分科考试的办法选拔官员?

学生活动预期效果:隋炀帝统治时期科举制正式诞生了,在他之前是隋文帝采用分科考试的办法选拔官员的。

设计意图:通过图片展示和提出问题, ( http: / / www.21cnjy.com )学生在自学、查找资料的基础上回答问题。引领学生认识到科举制是一项新的选官制度,是创新,是历史的进步,它有利于选拔人才,符合当时社会发展的需要。

二、科举制的完善

[图片展示] 唐太宗、武则天、唐玄宗人物图片。

唐太宗 武则天 唐玄宗

[提出问题]

1.他们分别为完善科举制做出了什么贡献? (学生对照图片一一说明)

2.唐朝的科举考试科目以哪两科最重要?

3.进士科考中第一名的称为什么?

4.我国古代有种说法,人生有四大喜 ( http: / / www.21cnjy.com )事:“久旱逢甘露,他乡遇故知,洞房花烛夜,金榜题名时。”那么,你能否想象出一个书生在金榜题名时的喜悦心情呢?现在,请几位同学上来表演一下:看榜文。(结合多煤体中展示的图片)

学生活动预期效果:学生可能从以下几点回答。

生1:唐太宗扩充了国学的规模;武则天开创了殿试和武举制度;唐玄宗时诗赋成为进士科的主要考试内容。

生2:唐朝的科举考试科目以进士和明经最重要。

生3:进士科考中第一名的称为状元。

生4:……

创设情境:穿越历史时空,你来到了一千多年前的唐朝。

(1)假如你是当时的统治者,你怎样选拔人才?

(2)假如你是当时的老百姓,你希望国家怎么做?

(3)假如得知今年考试的主要内容是赋诗,你怎样应考?

设计意图:这三个历史人物学生非常熟悉,此设问 ( http: / / www.21cnjy.com )的目的是让学生知道他们完善了科举制,而不是仅仅知道他们是谁。通过图片展示和提出问题,在小组合作的基础上,老师采用大量的图片、资料,调动学生的感官,吸引他们的注意力,适时质疑、追问、点拨,在分析过程中引导学生了解科举制完善的过程。而在这整个过程中,所有学生都参与进来,充分体现了“教为主导,学为主体”的教学原则。

三、科举制的影响

材料一 [图片展示] 进士及第的历史名人。

材料二 “唐朝科举应试者 ( http: / / www.21cnjy.com )”——贞观年间,参加进士科考试的每年达千人以上,录取极严,录取率只有百分之一二。继唐太宗后,武则天也大力提倡科举,科举应试者多至万人。唐玄宗开元年间,科举出身的宰相,占到三分之二。

材料三 光耀千古的诗坛。

( http: / / www.21cnjy.com )

[畅所欲言]

“根据所学内容及出示的图片,探究分析科举制有哪些影响?”

活动设计:对学生进行分组,可分为科举应试组、进士及第组、光耀千古诗人组等几个组,由小组代表发言交流。

1.科举应试组:在教育方面,科举制促进了教育事业的发展, 士人用功读书的风气盛行。

2.进士及第组:在政治方面,科举制改善了用人制度,使得有才识的读书人有机会进入各级政府任职。

3.光耀千古诗人组:在文学艺术方面,科举制促进了文学艺术的发展,尤其因为进士科重视考诗赋 ,大大有利于诗歌的繁荣……

……

教师总结:

这是本节课的难点问题,我 ( http: / / www.21cnjy.com )们采取小组合作探究的方式,通过多角度分析问题,从政治、思想、文化、教育等方面,认识到科举制不仅在我国乃至世界都影响深远。

设计意图:通过小组合作交流,培养学生主 ( http: / / www.21cnjy.com )动参与的意识,激发学生的学习潜能与求知欲望,使学生在激情与自由的氛围中成为学习的主人。在这期间,教师巡视、观察,了解学生交流的情况,并对学生存在的疑点、难点进行点拨、引导,师生互动,突破难点。

[拓展提高]

英国大百科全书中说:我们所知道的最早的考试制度,是中国所采用的选举制度,及其定期举行的考试。

伟大的民主革命家孙中山说过:现在各国的考试制度,差不多都是学英国的。穷流溯源,英国的考试制度,原来是从我们中国学过去的。

[小组讨论]

思考讨论:对于上面的这些说法你有什么感想和看法?

教师总结:

表明中国古代科举制度是世界上最早的考试 ( http: / / www.21cnjy.com )制度,明确指出中国古代考试选官制度与英国科举考试制度及现代各国考试制度之间的渊源。这说明,中国古代考试选官制度对世界文明发展产生过一定影响。

设计意图:通过思考讨论,培养学生对 ( http: / / www.21cnjy.com )中外知识的联系、融会贯通、总结归纳的能力,引导学生深化教材内在知识的联系,有利于培养学生对知识的梳理、记忆。

[关注现实、情感升华]

从古代的科举制到今天的高考、公务员考试,考试制度仍然是选拔人才的一个重要手段,请简要说明你对“考试”的认识。

设计意图:通过多媒体展示今天高考考试照片 ( http: / / www.21cnjy.com ),提出探究问题,认识到从古代的科举制到今天的高考,考试制度仍然是选拔人才的一个重要手段,但高考并不是仅仅为了上大学,而是为了创造出适合现代社会发展需要的物质文明财富和精神文明财富,建设国家,服务社会。

[以史为鉴]

科举制的创立和不断完善,为唐朝的统治提供了大量的人才,这对我们今天的发展有什么启示?

教师总结:

一个国家的发展需要人才,而人才的培养依靠教育。所以,在今天的现代化建设中,我们应该大力实施科教兴国战略和人才强国战略。

设计意图:历史教学应为现实服务,将历 ( http: / / www.21cnjy.com )史与生活实际相结合,可以使遥远的历史更贴近学生,更为学生所接受,引领学生进一步明确科举考试对现实生活的积极意义。

【板书设计】

设计意图:学生与老师一起回顾本节课所学内容。总结回顾,建构体系,重点问题再强调。

【课堂总结】

本课讲了科举制这一专题,它从隋朝创立, ( http: / / www.21cnjy.com )唐朝完善,明清衰落,到1905年废除,共1300多年的历史。隋唐的科举制是今天考试制度的起源,它的创立目的是为了选官。今天的考试,有的仍是为了选官,比如“公务员考试”;有的是为了选拔人才,如“高考”、“中考”;更主要的是演化成为一种评价我们知识能力态度的手段,时时刻刻在发挥作用。

设计意图:通过课堂归纳总结,引 ( http: / / www.21cnjy.com )导学生了解科举制的诞生、完善、废除的过程,体会科举制的积极影响与消极影响,体会科举制对古代、对今天的现实意义,对中国、对世界产生的深远影响,引导学生认识到不管是古代的科举制,还是今天的高考、公务员考试,都是为了更好的选拔人才,引导学生树立正确的人才观、人生观和价值取向。

杜甫

白居易

李白

同课章节目录

- 第一单元 繁荣与开放的社会

- 1 繁荣一时的隋朝

- 2 “贞观之治”

- 3 “开元盛世”

- 4 科举制的创立

- 5 “和同为一家”

- 6 对外友好往来

- 7 辉煌的隋唐文化(一)

- 8 辉煌的隋唐文化(二)

- 活动课一 历史短剧──文成公主入藏

- 第二单元 经济重心的南移和民族关系的发展

- 9 民族政权并立的时代

- 10 经济重心的南移

- 11 万千气象的宋代社会风貌

- 12 蒙古的兴起和元朝的建立

- 13 灿烂的宋元文化(一)

- 14 灿烂的宋元文化(二)

- 活动课二 历史画配文──话说《清明上河图》

- 第三单元 统一多民族国家的巩固和社会的危机

- 15 明朝君权的加强

- 16 中外的交往与冲突

- 17 君主集权的强化

- 18 收复台湾和抗击沙俄

- 19 统一多民族国家的巩固

- 20 明清经济的发展与“闭关锁国”

- 21 时代特点鲜明的明清文化(一)

- 22 时代特点鲜明的明清文化(二)

- 活动课四 设计历史知识示意图