北京北师大附中2025年中考语文二轮复习模块三 古诗文阅读专题九 文言文阅读(八) 课件 (共41张PPT)

文档属性

| 名称 | 北京北师大附中2025年中考语文二轮复习模块三 古诗文阅读专题九 文言文阅读(八) 课件 (共41张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-18 19:53:44 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

2025年语文中考复习

专题九 文言文阅读(八)

模块三 古诗文阅读

核心知识点

《庄子》二则·庄子与惠子游于濠梁之上

◆课文解析

课文原文 译文

庄子与惠子/游于/濠梁之上。庄子曰:“鲧鱼/出游从容,是/鱼之乐也。”惠子曰: "子/非鱼,安知/鱼之乐 "庄子曰: “子/非我,安知/我/不知/鱼之乐 ”惠子曰: "我/非子,固/不知子矣;子/固/非鱼也,子/之不知/鱼之乐/全矣!”庄子曰: “请/循其本。子曰‘汝/安知鱼乐云者,既/已知吾知之/而问我。我/知之/濠上也。” 庄子与惠施在濠水的桥上游玩。庄子说:"鲧鱼在河水中游得多么悠闲自得,这是鱼的快乐啊。”惠施说:"你不是鱼,怎么知道鱼的快乐 ”庄子说:“你不是我,怎么知道我不知道鱼的快乐 ”惠施说:"我不是你,固然不知道你;你本来就不是鱼,你不知道鱼的快乐,是完全可以肯定的!”庄子说: "请从我们最初的话题说起。你说‘你哪儿知道鱼快乐’的话,说明你已经知道我知道鱼快乐而在问我。我是在濠水的桥上知道的啊。”

主旨归纳:文章通过庄子与惠子围绕“鱼之乐”而展开的辩论,展现了庄子机智、巧妙的辩论风格,也表现了庄子的“万物与我为一”的思想。 艺术特色:1.“以子之矛,攻子之盾”的论辩艺术。

2.笔法机智幽默。

阅读下面的文言文,回答问题。

【甲】庄子与惠子游于濠梁之上。庄子曰:“鲦鱼出游从容,是鱼之乐也。”惠子 曰:“子非鱼,安知鱼之乐 ”庄子曰:“子非我,安知我不知鱼之乐 ”惠子曰:“我非子,固不知子矣;子固非鱼也,子之不知鱼之乐,全矣!”庄子曰:“请循其本。子曰‘汝安知鱼乐’云者,既已知吾知之而问我。我知之濠上也。”

(《庄子与惠子游于濠梁之上》)

【乙】惠子相梁,庄子往见之。或谓惠子曰:“庄子来,欲代子相。” 于是惠子恐,搜于国中三日三夜。庄子往见之,曰:“方有鸟,其名为鹓①,子知之乎 夫鹓鹐发于南海,而飞于北海;非梧桐不止,非 练实不食,非醴泉不饮。于是鸱②得腐鼠,鹓鹐过之,仰而视之曰:‘吓!’今子欲以子之梁国而吓我邪 ”

(节选自 《庄子·秋水》)

[注释]①鹓 (yuān) :古代传说中 的凤凰类的鸟。②鸱 (chī):猫头鹰的一种。

【丙】庄子送葬,过惠子之墓,顾谓从者曰:“郢人垩慢①其鼻端若蝇翼使匠石斫②之。匠石运斤成风,听而斫之,尽垩而鼻不伤,郢人立不失容。宋元君闻之,召匠石曰:‘尝试为寡人为之。’匠石曰:‘臣则尝能斫之。虽然,臣之质死久矣。’自夫子之死也,吾无以为质矣!吾无与言之矣。”

(节选自《庄子·徐无鬼》)

[注释]①垩慢:用白泥涂抹。慢,通“墁”,涂抹。②斫:砍,劈。

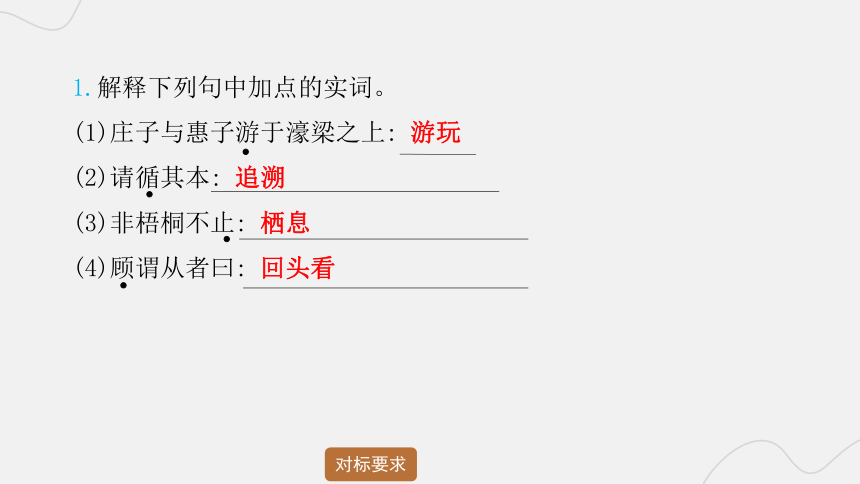

1.解释下列句中加点的实词。

(1)庄子与惠子游于濠梁之上: 游玩

(2)请循其本: 追溯

(3)非梧桐不止: 栖息

(4)顾谓从者曰: 回头看

【解析】本题考查对文言实词的理解。解答此类题目,要在理解句意的基础上解释词语,尤其要注意通假字、古今异义、词类活用等特殊情况。

(1)句意:庄子和惠子一起在濠水的桥上游玩。游:游玩。

(2)句意:让我们回到最初的话题。循:追溯。

(3)句意:不是梧桐树不栖息。止:栖息。

(4)句意:回过头来对跟随的人说。顾:回头看。

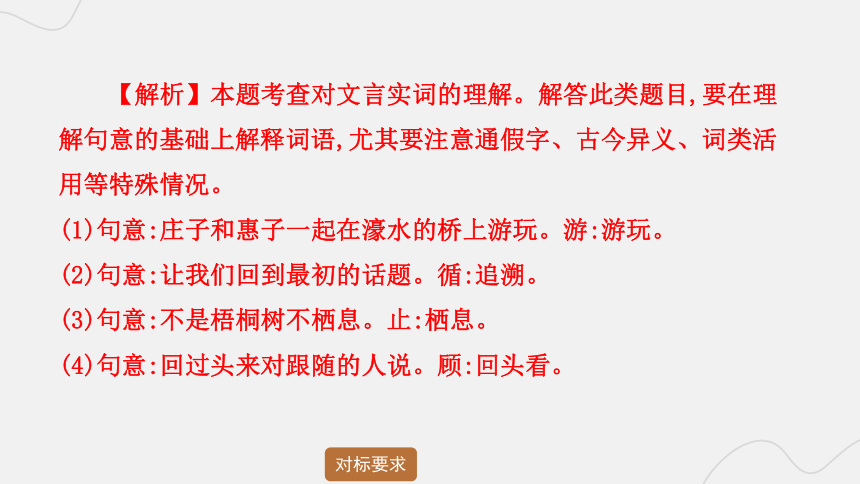

2.选出下列加点的词的含义和用法相同的一项( D )

A.我知之濠上也/已而之细柳军 (《周亚夫军细柳》)

B.仰而视之曰/泉香而酒洌 (《醉翁亭记》)

C.今子欲以子之梁国而吓我邪/属予作文以记之 (《岳阳楼记》)

D.尝试为寡人为之/为人谋而不忠乎(《十二章》)

【解析】本题考查一词多义。A 项, “之”:代词/动词,往,到;B 项,“而”:表示承接/表示并列;C项, “以”:用/来;D 项,“为”:给/给。故选 D。

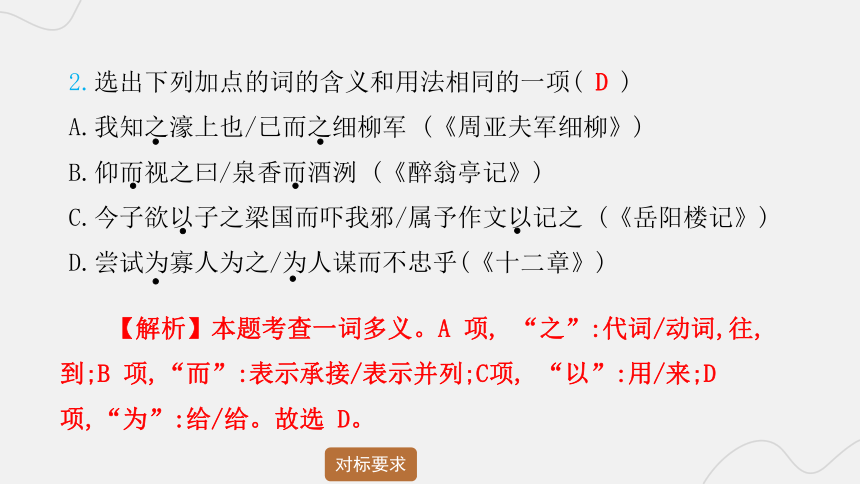

3.对文中画波浪线的句子断句恰当的一项是( B )

A.郢人垩慢/其鼻端若蝇翼使/匠石斫之

B. 郢人垩慢其鼻端/若蝇翼/使匠石斫之

C. 郢人垩慢/其鼻端若蝇/翼使匠石斫之

D. 郢人垩慢其鼻端/若蝇冀使/匠石斫之

【解析】本题考查文言文断句。根据句意: 郢地有个人让白垩泥涂抹了自己的鼻尖,像蚊蝇的翅膀那样大小,让名叫石的木匠用斧子砍削掉这一小白点。断句为:郢人垩慢其鼻端/若蝇翼/使匠石斫之。故选B。

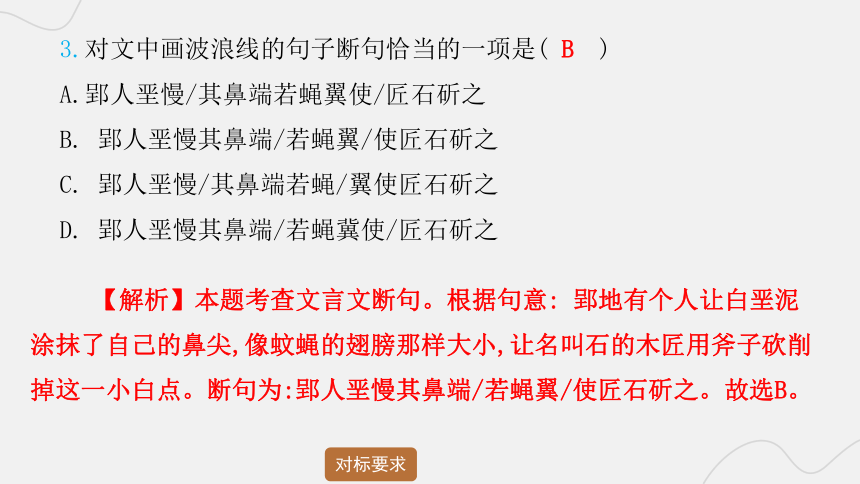

4.下列对甲、乙、丙三篇选文的理解,不正确的项是( A )

A.甲文中庄子与惠子进行论辩,庄子不正面回答,而是以问对问,表现出庄子的不自信。

B.乙文叙述了“鹓不屑腐鼠”的故事,表现了庄子不屑于荣华富贵、志趣高洁的品质。

C.丙文叙述了“匠石运斤斫垩”的故事,表达了庄子在惠子死后孤独悲凉的心情。

D.从三篇选文中可以看出,庄子和惠子既是认知不同的对手,又是情谊深厚的挚友。

【解析】本题考查对文章内容的理解。A项有误,从甲文 “鲦鱼出游从容,是鱼之乐也”中可以看出,庄子能以愉快的心境对待周围的事物,追求天人合一,推崇自然,机智善辩。B、C、D三项正确。故选A。

5.用现代汉语翻译文中画横线的句子。

(1)子非我,安知我不知鱼之乐

(2)或谓惠子曰:“庄子来,欲代子相。”

你不是我,怎么知道我不知道鱼的快乐呢

有人对惠子说: “庄子来 (梁国),是想取代你做宰相。”

《礼记》二则·虽有嘉肴

◆课文解析

课文原文 译文

虽有嘉肴 虽有/嘉肴,弗食,不知/其旨也;虽有/至道,弗学,不知/其善也。是故/学/然后知不足,然后/能自反也;知困,然后/能自强也。故曰:教学/相长也。《兑命》曰:“学/学半。”其/此之谓乎 即使有美味佳肴,不去品尝,就不知道它的味道鲜美;即使有最好的道理,不去学习,就不知道它的好。不足,教/然后知困。所以学习以后就会知道不足,教学以后就会知道困惑。知道不足,然后就能自我反思;知道困难,然后就能自强不息。所以说:教学与学习互相促进。《兑命》说:“教人是学习的一半。”大概说的就是这个道理吧。

主旨归纳:文章运用“类比手法”引出要阐述的观点,讲述了“教学相长”的道理。即教人和学习是相互促进,相辅相成的。告诉我们实践出真知的道理。 艺术特色:1.用类比,引出论点,层层递进论证论点。

2.用论证,增强文章的说服力。

一、(2022·广州)阅读下面的文段,完成问题。

【甲】虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

【乙】大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而

不闭。是谓大同。(选自《礼记正义》)

◆针对训练

1.下列句子中,加点词的意义相同的一组是( )

A.不知其善也 陈康肃公善射

B.然后能自反也 窥谷忘反

C.女有归 一屠晚归

D.是谓大同 是非木杮

【解析】

A.善:好处/擅长 B.反:反省/通“返”反回

C.归:女子出嫁/回家 D.是:这

D

2.把“选贤与能,讲信修睦”翻译成现代汉语。

______________________________________________________________

选举有才能的人(为大家服务),讲究诚信培养和睦气氛。

3.下列对文章的理解和分析,不正确的一项是( )

A.甲文引《兑命》佐证了观点:教学相长,即教师的教与学生的学可以互相促进。

B.乙文描述的大同社会中,人人都能够受到全社会的关爱,都能够安居乐业。

C.乙文描述的大同社会中,人们都愿意竭尽全力地工作,但是不一定为了自己。

D.甲乙两则短文多运用对偶句,造成了整齐铺排的效果,增强了文章的气势。

【解析】教别人与学习可以互相促进

A

【甲】虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。 知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!(选自〈礼记〉二则)

【乙】君子之学必好问。问与学,相辅而行者也,非学无以致疑,非问无以广识。好学而不勤问,非真能好学者也。理明矣,而或不达于事;识其大矣,而或不知其细;舍问,其奚①决焉?(选自《孟涂文集》)

[注释]①奚:怎么。

二、阅读下面的文言文,回答问题。

1.下列句子中,加点词语的解释不正确的一项是( )

A.不知其旨也 旨:味美。

B.然后能自反也 反:返回。

C.君子之学必好问 好:喜欢,喜爱。

D.舍问,其奚决焉 舍:放弃,舍弃。

【解析】反:反思。

B

2.将语段甲、乙中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)虽有至道,弗学,不知其善也。

_______________________________________________________

(2)好学而不勤问,非真能好学者也。

______________________________________________________

喜欢学习却不多问,不是真能好学。

即使有最好的道理,不去学习,也不知道它的好处。

3.语段甲、乙的中心论点分别是什么?

______________________________________________________

4.语段甲、乙的论证方法有哪些相同之处

__________________________________________________________________________________________________________

语段甲:教学相长也。语段乙:君子之学必好问。

①都运用了道理论证,层层递进,有很强的逻辑性;

②都从正、反两方面进行论证。

《礼记》二则·大道之行也

◆课文解析

课文原文 译文

大道/之行也,天下/为公,选贤/与能,讲信/修睦。故/人不独/亲其亲,不独/子其子,使老/有所终,壮/有所用,幼/有所长,矜/、/寡、/孤、/独、废疾者/皆有所养,男有分,女有归。货恶/其弃于地也,不必/藏于己;力恶其/不出于身也,不必为己。是故/谋闭/而不兴,盗窃/乱贼/而不作,故/外户/而不闭,是谓/大同。 在大道施行的时候,天下是人们所共有的,选举品德高尚的人、能干的人,人人讲求诚信,培养和睦的气氛。因此人们不仅仅敬爱自己的父母,不仅仅疼爱自己的子女,使老年人能够善终,使壮年人能为社会效力,使孩子健康成长,使老而无妻的人、老而无夫的人、幼而无父的人、老而无子的人、残疾人都有人供养。男子有职务,女子要出嫁。对于财货,人们憎恶把它扔在地上的现象,却不一定要自己私藏;力恨他不出于自己但愿意多出力气,不是为了自己的私利。因此奸邪之谋就不会发生,盗窃、造反和害人的事情不兴起,家家户户门从外面带上而不关闭,这就叫作理想社会。

主旨归纳:文章在阐明“大同”社会基本特征的基础上,指出了“大同”社会的美好前景。体现了人们对现实的不满,迫切希望有一个太平盛世的出现。这里人人都能受到社会关爱,安居乐业,且各尽所能,这里寄托着儒家崇高的社会理想。 艺术特色:1.层次清晰,有条不紊。2.排偶句式的运用。

阅读下面两段古文,回答问题。

【甲】大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,鳏、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。

(《大道之行也》)

【乙】子墨子言曰:“仁人之所以为事者,必兴天下之利,除去天下之害,以此为事者也。”然则天下之利何也?天下之害何也?子墨子言曰:“今若国之与国之相攻,家之与家之相篡,人之与人之相贼,君臣不惠忠,父子不慈孝,兄弟不和调,此则天下之害也。”

(《兼爱》)

1.下列加点词解释有误的一项是( )

A.选贤与能,讲信修睦。(培养)

B.不独亲其亲,不独于其子。(父母亲人)

C.故外户而不闭,是谓大同。(这)

D.家之与家之相篡。(掠夺)

【解析】B项句意:不仅仅只奉养自己的父母,不仅仅疼爱自己的子女。亲:以……为亲。故选B。

B

2.用现代汉语翻译下列句子。

(1)大道之行也,天下为公。

______________________________________________________

(2)使老有所终,壮有所用,幼有所长。

___________________________________________________________________________________________________________

施行大道的时候,天下是公共的。

让老年人有终老的保障,年轻人能够发挥自己的才能,为社会效力,幼童能够健康成长。

3.甲文寄托着儒家崇高的社会理想,其中对人才的选拔有什么标准?

_____________________________________________________________________________________________________________

有德行、有才能、讲信用、能跟人和睦相处。(答“选贤与能,讲信修睦”也可。)

4.根据甲、乙两文的描写,你对“大同”社会有怎样的认识?

______________________________________________________________________________________________________________

人人能得到社会关爱;人人能安居乐业;货尽其用,人尽其力;社会稳定;人与人之间和谐相处等。

马 说

◆课文解析

课文原文 译文

世/有伯乐,然后/有千里马。千里马/常有,而伯乐/不常有。故/虽有名马,祗/辱于/奴隶人/之手,骈死于/槽枥之间,不以/千里/称也。 马之千里者,一食/或尽粟一石。食马者/不知/其能千里/而食也。是马也,虽有/千里之能,食不饱,力不足,才美/不外见,且/欲与常马/不可得,安求/其能/千里也 世上先有伯乐,然后才会有千里马。千里马经常有,可是伯乐却不会经常有。因此即使有名马,也只能在仆役的手里受屈辱,和普通的马一同死在马厩里,不能以千里马著称。

一匹日行千里的马,一顿有时能够吃尽一石粮食。喂马的人不知道千里马的食量而喂养它。这匹千里马,虽然有日行千里的能力,却吃不饱,力气不足,它的才干也就不能表现出来,想要和一般的马一样尚且办不到,又怎么能要求它日行千里呢

课外原文 译文

策之/不以其道,食之/不能尽其材,鸣之/而不能通其意,执策/而临之,曰:"天下无马!"呜呼!其/真无马邪 其/真不知马也! 用马鞭赶它,却不按照正确的方法,喂养它,又不足以使它竭尽才能,它嘶鸣的时候,又不能明白它的意思,反而拿着鞭子面对它时,说:“天下没有千里马!”唉!难道真的没有千里马吗 恐怕是他们真的不认识千里马吧!

主旨归纳:通篇用的是托物寓意的写法,以千里马不遇伯乐,比喻贤才难遇明主。作者希望统治者能识别人才,重用人才,使他们能充分发挥才能。全文寄托作者怀才不遇、壮志难酬的愤懑不平和穷困潦倒之感,并对统治者埋没、摧残人才进行了讽刺、针砭和控诉。 艺术特色:1.托物寓意。2.条理清晰。

◆针对训练

(2024·桂林二模)阅读下面的文言文,完成题目。

【甲】

①世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱 于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

②马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也 ③策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼! 其真无马邪 其真不知马也! (选自韩愈《杂说·马说》)

【乙】

隋文帝时,大宛①献千里马,其鬃曳②地,号曰狮子骢③。朝发西京,暮至东洛。隋后不知所在。唐太宗敕天下访之。同州刺史宇文士及访得其马,老于朝邑市面家挽硙④,骢尾焦秃,皮肉穿穴。及见之悲泣。帝自出长乐坡,马到新丰,向西鸣跃。帝得之甚喜。齿口并平⑤,饲以钟乳,仍生五驹,皆千里足也。(节选自《朝野佥载》,有删改)

[注释]①大宛:国名。②曳:拖。 ③骢 (cōng):毛色青白相间的马。④挽硙(wèi):拉磨。⑤齿口并平:指马老了。

1.下列句子中,加点词的意义和用法相同的一项是 ( C )

A.执策而临之 故临崩寄臣以大事也

B.食之不能尽其材 衣食所安

C.骈死于槽枥之间 乃取一葫芦置于地

D.饲以钟乳 不以物喜,不以己悲

【解析】A. 面对/将要。B.喂养/食物。C.都是介词,在。D.用/因为。

2.下列对甲、乙两文的理解分析,有误的一项是 ( B )

A.甲文“食不饱、力不足,才美不外见”是造成千里马悲剧的直接原因。

B.甲文运用托物寓意的写法,以千里 马喻人才,认为世界上缺少人才。

C.乙文从“鬃曳地”到“鬃尾焦秃”可以想象此千里马遭遇的悲惨。

D.甲、乙两文在表达方式上各有侧 重,甲文偏重议论,乙文偏重记叙。

【解析】由“千里马常有,而伯乐不常有”可知,作者并不认为世界上缺少人才。

3.用现代汉语翻译选文中的画横线的句子。

(1)马之千里者,一食或尽粟一石。

(2)帝得之甚喜。

日行千里的马,一顿有时能吃下一石粮食。

唐太宗得了马后非常高兴。

4.甲文最后一句“其真不知马也”为什么用感叹号而不是句号

用感叹号语气强烈,加强了肯定(反问)的语气,更能表达作者对“不知马”者的嘲讽和对人才遭屈辱、被埋没的感慨、悲愤之情。

5.甲文借千里马表达了“有了伯乐,才能发现人才”的观点。请简要说明这一观点是如何在乙文中得到诠释的。

乙文中的千里马本有日行千里的才能,流落民间后,因没有伯乐发现其才能,而沦为常马;皇帝深知其才能,寻找它,它才重新获得作为千里马的待遇。此马的命运起伏诠释了甲文的观点。

谢谢观看

2025年语文中考复习

专题九 文言文阅读(八)

模块三 古诗文阅读

核心知识点

《庄子》二则·庄子与惠子游于濠梁之上

◆课文解析

课文原文 译文

庄子与惠子/游于/濠梁之上。庄子曰:“鲧鱼/出游从容,是/鱼之乐也。”惠子曰: "子/非鱼,安知/鱼之乐 "庄子曰: “子/非我,安知/我/不知/鱼之乐 ”惠子曰: "我/非子,固/不知子矣;子/固/非鱼也,子/之不知/鱼之乐/全矣!”庄子曰: “请/循其本。子曰‘汝/安知鱼乐云者,既/已知吾知之/而问我。我/知之/濠上也。” 庄子与惠施在濠水的桥上游玩。庄子说:"鲧鱼在河水中游得多么悠闲自得,这是鱼的快乐啊。”惠施说:"你不是鱼,怎么知道鱼的快乐 ”庄子说:“你不是我,怎么知道我不知道鱼的快乐 ”惠施说:"我不是你,固然不知道你;你本来就不是鱼,你不知道鱼的快乐,是完全可以肯定的!”庄子说: "请从我们最初的话题说起。你说‘你哪儿知道鱼快乐’的话,说明你已经知道我知道鱼快乐而在问我。我是在濠水的桥上知道的啊。”

主旨归纳:文章通过庄子与惠子围绕“鱼之乐”而展开的辩论,展现了庄子机智、巧妙的辩论风格,也表现了庄子的“万物与我为一”的思想。 艺术特色:1.“以子之矛,攻子之盾”的论辩艺术。

2.笔法机智幽默。

阅读下面的文言文,回答问题。

【甲】庄子与惠子游于濠梁之上。庄子曰:“鲦鱼出游从容,是鱼之乐也。”惠子 曰:“子非鱼,安知鱼之乐 ”庄子曰:“子非我,安知我不知鱼之乐 ”惠子曰:“我非子,固不知子矣;子固非鱼也,子之不知鱼之乐,全矣!”庄子曰:“请循其本。子曰‘汝安知鱼乐’云者,既已知吾知之而问我。我知之濠上也。”

(《庄子与惠子游于濠梁之上》)

【乙】惠子相梁,庄子往见之。或谓惠子曰:“庄子来,欲代子相。” 于是惠子恐,搜于国中三日三夜。庄子往见之,曰:“方有鸟,其名为鹓①,子知之乎 夫鹓鹐发于南海,而飞于北海;非梧桐不止,非 练实不食,非醴泉不饮。于是鸱②得腐鼠,鹓鹐过之,仰而视之曰:‘吓!’今子欲以子之梁国而吓我邪 ”

(节选自 《庄子·秋水》)

[注释]①鹓 (yuān) :古代传说中 的凤凰类的鸟。②鸱 (chī):猫头鹰的一种。

【丙】庄子送葬,过惠子之墓,顾谓从者曰:“郢人垩慢①其鼻端若蝇翼使匠石斫②之。匠石运斤成风,听而斫之,尽垩而鼻不伤,郢人立不失容。宋元君闻之,召匠石曰:‘尝试为寡人为之。’匠石曰:‘臣则尝能斫之。虽然,臣之质死久矣。’自夫子之死也,吾无以为质矣!吾无与言之矣。”

(节选自《庄子·徐无鬼》)

[注释]①垩慢:用白泥涂抹。慢,通“墁”,涂抹。②斫:砍,劈。

1.解释下列句中加点的实词。

(1)庄子与惠子游于濠梁之上: 游玩

(2)请循其本: 追溯

(3)非梧桐不止: 栖息

(4)顾谓从者曰: 回头看

【解析】本题考查对文言实词的理解。解答此类题目,要在理解句意的基础上解释词语,尤其要注意通假字、古今异义、词类活用等特殊情况。

(1)句意:庄子和惠子一起在濠水的桥上游玩。游:游玩。

(2)句意:让我们回到最初的话题。循:追溯。

(3)句意:不是梧桐树不栖息。止:栖息。

(4)句意:回过头来对跟随的人说。顾:回头看。

2.选出下列加点的词的含义和用法相同的一项( D )

A.我知之濠上也/已而之细柳军 (《周亚夫军细柳》)

B.仰而视之曰/泉香而酒洌 (《醉翁亭记》)

C.今子欲以子之梁国而吓我邪/属予作文以记之 (《岳阳楼记》)

D.尝试为寡人为之/为人谋而不忠乎(《十二章》)

【解析】本题考查一词多义。A 项, “之”:代词/动词,往,到;B 项,“而”:表示承接/表示并列;C项, “以”:用/来;D 项,“为”:给/给。故选 D。

3.对文中画波浪线的句子断句恰当的一项是( B )

A.郢人垩慢/其鼻端若蝇翼使/匠石斫之

B. 郢人垩慢其鼻端/若蝇翼/使匠石斫之

C. 郢人垩慢/其鼻端若蝇/翼使匠石斫之

D. 郢人垩慢其鼻端/若蝇冀使/匠石斫之

【解析】本题考查文言文断句。根据句意: 郢地有个人让白垩泥涂抹了自己的鼻尖,像蚊蝇的翅膀那样大小,让名叫石的木匠用斧子砍削掉这一小白点。断句为:郢人垩慢其鼻端/若蝇翼/使匠石斫之。故选B。

4.下列对甲、乙、丙三篇选文的理解,不正确的项是( A )

A.甲文中庄子与惠子进行论辩,庄子不正面回答,而是以问对问,表现出庄子的不自信。

B.乙文叙述了“鹓不屑腐鼠”的故事,表现了庄子不屑于荣华富贵、志趣高洁的品质。

C.丙文叙述了“匠石运斤斫垩”的故事,表达了庄子在惠子死后孤独悲凉的心情。

D.从三篇选文中可以看出,庄子和惠子既是认知不同的对手,又是情谊深厚的挚友。

【解析】本题考查对文章内容的理解。A项有误,从甲文 “鲦鱼出游从容,是鱼之乐也”中可以看出,庄子能以愉快的心境对待周围的事物,追求天人合一,推崇自然,机智善辩。B、C、D三项正确。故选A。

5.用现代汉语翻译文中画横线的句子。

(1)子非我,安知我不知鱼之乐

(2)或谓惠子曰:“庄子来,欲代子相。”

你不是我,怎么知道我不知道鱼的快乐呢

有人对惠子说: “庄子来 (梁国),是想取代你做宰相。”

《礼记》二则·虽有嘉肴

◆课文解析

课文原文 译文

虽有嘉肴 虽有/嘉肴,弗食,不知/其旨也;虽有/至道,弗学,不知/其善也。是故/学/然后知不足,然后/能自反也;知困,然后/能自强也。故曰:教学/相长也。《兑命》曰:“学/学半。”其/此之谓乎 即使有美味佳肴,不去品尝,就不知道它的味道鲜美;即使有最好的道理,不去学习,就不知道它的好。不足,教/然后知困。所以学习以后就会知道不足,教学以后就会知道困惑。知道不足,然后就能自我反思;知道困难,然后就能自强不息。所以说:教学与学习互相促进。《兑命》说:“教人是学习的一半。”大概说的就是这个道理吧。

主旨归纳:文章运用“类比手法”引出要阐述的观点,讲述了“教学相长”的道理。即教人和学习是相互促进,相辅相成的。告诉我们实践出真知的道理。 艺术特色:1.用类比,引出论点,层层递进论证论点。

2.用论证,增强文章的说服力。

一、(2022·广州)阅读下面的文段,完成问题。

【甲】虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

【乙】大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而

不闭。是谓大同。(选自《礼记正义》)

◆针对训练

1.下列句子中,加点词的意义相同的一组是( )

A.不知其善也 陈康肃公善射

B.然后能自反也 窥谷忘反

C.女有归 一屠晚归

D.是谓大同 是非木杮

【解析】

A.善:好处/擅长 B.反:反省/通“返”反回

C.归:女子出嫁/回家 D.是:这

D

2.把“选贤与能,讲信修睦”翻译成现代汉语。

______________________________________________________________

选举有才能的人(为大家服务),讲究诚信培养和睦气氛。

3.下列对文章的理解和分析,不正确的一项是( )

A.甲文引《兑命》佐证了观点:教学相长,即教师的教与学生的学可以互相促进。

B.乙文描述的大同社会中,人人都能够受到全社会的关爱,都能够安居乐业。

C.乙文描述的大同社会中,人们都愿意竭尽全力地工作,但是不一定为了自己。

D.甲乙两则短文多运用对偶句,造成了整齐铺排的效果,增强了文章的气势。

【解析】教别人与学习可以互相促进

A

【甲】虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。 知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!(选自〈礼记〉二则)

【乙】君子之学必好问。问与学,相辅而行者也,非学无以致疑,非问无以广识。好学而不勤问,非真能好学者也。理明矣,而或不达于事;识其大矣,而或不知其细;舍问,其奚①决焉?(选自《孟涂文集》)

[注释]①奚:怎么。

二、阅读下面的文言文,回答问题。

1.下列句子中,加点词语的解释不正确的一项是( )

A.不知其旨也 旨:味美。

B.然后能自反也 反:返回。

C.君子之学必好问 好:喜欢,喜爱。

D.舍问,其奚决焉 舍:放弃,舍弃。

【解析】反:反思。

B

2.将语段甲、乙中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)虽有至道,弗学,不知其善也。

_______________________________________________________

(2)好学而不勤问,非真能好学者也。

______________________________________________________

喜欢学习却不多问,不是真能好学。

即使有最好的道理,不去学习,也不知道它的好处。

3.语段甲、乙的中心论点分别是什么?

______________________________________________________

4.语段甲、乙的论证方法有哪些相同之处

__________________________________________________________________________________________________________

语段甲:教学相长也。语段乙:君子之学必好问。

①都运用了道理论证,层层递进,有很强的逻辑性;

②都从正、反两方面进行论证。

《礼记》二则·大道之行也

◆课文解析

课文原文 译文

大道/之行也,天下/为公,选贤/与能,讲信/修睦。故/人不独/亲其亲,不独/子其子,使老/有所终,壮/有所用,幼/有所长,矜/、/寡、/孤、/独、废疾者/皆有所养,男有分,女有归。货恶/其弃于地也,不必/藏于己;力恶其/不出于身也,不必为己。是故/谋闭/而不兴,盗窃/乱贼/而不作,故/外户/而不闭,是谓/大同。 在大道施行的时候,天下是人们所共有的,选举品德高尚的人、能干的人,人人讲求诚信,培养和睦的气氛。因此人们不仅仅敬爱自己的父母,不仅仅疼爱自己的子女,使老年人能够善终,使壮年人能为社会效力,使孩子健康成长,使老而无妻的人、老而无夫的人、幼而无父的人、老而无子的人、残疾人都有人供养。男子有职务,女子要出嫁。对于财货,人们憎恶把它扔在地上的现象,却不一定要自己私藏;力恨他不出于自己但愿意多出力气,不是为了自己的私利。因此奸邪之谋就不会发生,盗窃、造反和害人的事情不兴起,家家户户门从外面带上而不关闭,这就叫作理想社会。

主旨归纳:文章在阐明“大同”社会基本特征的基础上,指出了“大同”社会的美好前景。体现了人们对现实的不满,迫切希望有一个太平盛世的出现。这里人人都能受到社会关爱,安居乐业,且各尽所能,这里寄托着儒家崇高的社会理想。 艺术特色:1.层次清晰,有条不紊。2.排偶句式的运用。

阅读下面两段古文,回答问题。

【甲】大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,鳏、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。

(《大道之行也》)

【乙】子墨子言曰:“仁人之所以为事者,必兴天下之利,除去天下之害,以此为事者也。”然则天下之利何也?天下之害何也?子墨子言曰:“今若国之与国之相攻,家之与家之相篡,人之与人之相贼,君臣不惠忠,父子不慈孝,兄弟不和调,此则天下之害也。”

(《兼爱》)

1.下列加点词解释有误的一项是( )

A.选贤与能,讲信修睦。(培养)

B.不独亲其亲,不独于其子。(父母亲人)

C.故外户而不闭,是谓大同。(这)

D.家之与家之相篡。(掠夺)

【解析】B项句意:不仅仅只奉养自己的父母,不仅仅疼爱自己的子女。亲:以……为亲。故选B。

B

2.用现代汉语翻译下列句子。

(1)大道之行也,天下为公。

______________________________________________________

(2)使老有所终,壮有所用,幼有所长。

___________________________________________________________________________________________________________

施行大道的时候,天下是公共的。

让老年人有终老的保障,年轻人能够发挥自己的才能,为社会效力,幼童能够健康成长。

3.甲文寄托着儒家崇高的社会理想,其中对人才的选拔有什么标准?

_____________________________________________________________________________________________________________

有德行、有才能、讲信用、能跟人和睦相处。(答“选贤与能,讲信修睦”也可。)

4.根据甲、乙两文的描写,你对“大同”社会有怎样的认识?

______________________________________________________________________________________________________________

人人能得到社会关爱;人人能安居乐业;货尽其用,人尽其力;社会稳定;人与人之间和谐相处等。

马 说

◆课文解析

课文原文 译文

世/有伯乐,然后/有千里马。千里马/常有,而伯乐/不常有。故/虽有名马,祗/辱于/奴隶人/之手,骈死于/槽枥之间,不以/千里/称也。 马之千里者,一食/或尽粟一石。食马者/不知/其能千里/而食也。是马也,虽有/千里之能,食不饱,力不足,才美/不外见,且/欲与常马/不可得,安求/其能/千里也 世上先有伯乐,然后才会有千里马。千里马经常有,可是伯乐却不会经常有。因此即使有名马,也只能在仆役的手里受屈辱,和普通的马一同死在马厩里,不能以千里马著称。

一匹日行千里的马,一顿有时能够吃尽一石粮食。喂马的人不知道千里马的食量而喂养它。这匹千里马,虽然有日行千里的能力,却吃不饱,力气不足,它的才干也就不能表现出来,想要和一般的马一样尚且办不到,又怎么能要求它日行千里呢

课外原文 译文

策之/不以其道,食之/不能尽其材,鸣之/而不能通其意,执策/而临之,曰:"天下无马!"呜呼!其/真无马邪 其/真不知马也! 用马鞭赶它,却不按照正确的方法,喂养它,又不足以使它竭尽才能,它嘶鸣的时候,又不能明白它的意思,反而拿着鞭子面对它时,说:“天下没有千里马!”唉!难道真的没有千里马吗 恐怕是他们真的不认识千里马吧!

主旨归纳:通篇用的是托物寓意的写法,以千里马不遇伯乐,比喻贤才难遇明主。作者希望统治者能识别人才,重用人才,使他们能充分发挥才能。全文寄托作者怀才不遇、壮志难酬的愤懑不平和穷困潦倒之感,并对统治者埋没、摧残人才进行了讽刺、针砭和控诉。 艺术特色:1.托物寓意。2.条理清晰。

◆针对训练

(2024·桂林二模)阅读下面的文言文,完成题目。

【甲】

①世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱 于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

②马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也 ③策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼! 其真无马邪 其真不知马也! (选自韩愈《杂说·马说》)

【乙】

隋文帝时,大宛①献千里马,其鬃曳②地,号曰狮子骢③。朝发西京,暮至东洛。隋后不知所在。唐太宗敕天下访之。同州刺史宇文士及访得其马,老于朝邑市面家挽硙④,骢尾焦秃,皮肉穿穴。及见之悲泣。帝自出长乐坡,马到新丰,向西鸣跃。帝得之甚喜。齿口并平⑤,饲以钟乳,仍生五驹,皆千里足也。(节选自《朝野佥载》,有删改)

[注释]①大宛:国名。②曳:拖。 ③骢 (cōng):毛色青白相间的马。④挽硙(wèi):拉磨。⑤齿口并平:指马老了。

1.下列句子中,加点词的意义和用法相同的一项是 ( C )

A.执策而临之 故临崩寄臣以大事也

B.食之不能尽其材 衣食所安

C.骈死于槽枥之间 乃取一葫芦置于地

D.饲以钟乳 不以物喜,不以己悲

【解析】A. 面对/将要。B.喂养/食物。C.都是介词,在。D.用/因为。

2.下列对甲、乙两文的理解分析,有误的一项是 ( B )

A.甲文“食不饱、力不足,才美不外见”是造成千里马悲剧的直接原因。

B.甲文运用托物寓意的写法,以千里 马喻人才,认为世界上缺少人才。

C.乙文从“鬃曳地”到“鬃尾焦秃”可以想象此千里马遭遇的悲惨。

D.甲、乙两文在表达方式上各有侧 重,甲文偏重议论,乙文偏重记叙。

【解析】由“千里马常有,而伯乐不常有”可知,作者并不认为世界上缺少人才。

3.用现代汉语翻译选文中的画横线的句子。

(1)马之千里者,一食或尽粟一石。

(2)帝得之甚喜。

日行千里的马,一顿有时能吃下一石粮食。

唐太宗得了马后非常高兴。

4.甲文最后一句“其真不知马也”为什么用感叹号而不是句号

用感叹号语气强烈,加强了肯定(反问)的语气,更能表达作者对“不知马”者的嘲讽和对人才遭屈辱、被埋没的感慨、悲愤之情。

5.甲文借千里马表达了“有了伯乐,才能发现人才”的观点。请简要说明这一观点是如何在乙文中得到诠释的。

乙文中的千里马本有日行千里的才能,流落民间后,因没有伯乐发现其才能,而沦为常马;皇帝深知其才能,寻找它,它才重新获得作为千里马的待遇。此马的命运起伏诠释了甲文的观点。

谢谢观看