中考化学二轮复习专题六综合实验探究课件

图片预览

文档简介

(共82张PPT)

专题六 综合实验探究

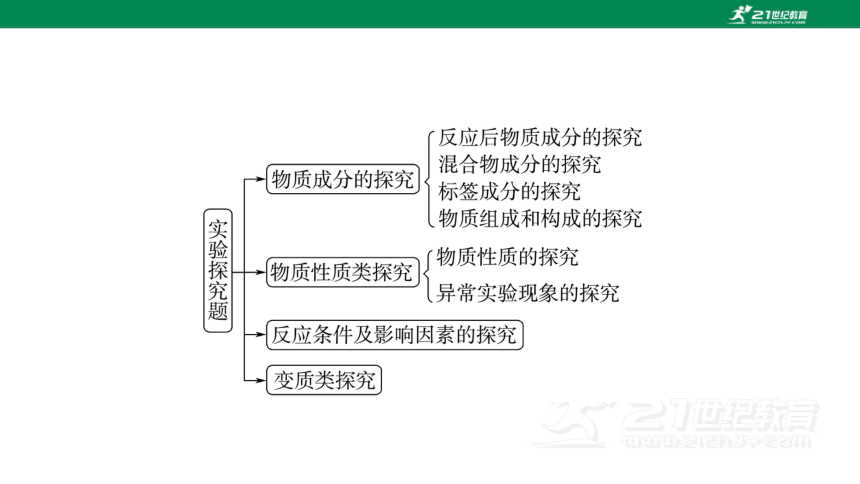

综合实验探究题是枣庄中考的必考内容,近5年考过5次。从考查内容上来说,往往以解决某一个问题为考查形式,考查的内容涉及初中化学所学过的所有物质,诸如水和空气、氧气、酸、碱、盐、金属等的相关知识;从命题类型上讲,主要有下面几种情况(见框图)。实验探究题是以知识为载体,以实验为核心,侧重于考查学生对课本所学知识的迁移应用能力、综合分析能力,以及在新情境中提取归纳信息的能力,涉及的知识点多,综合性强,难度较大。

1.某化学兴趣小组在实验室发现一瓶没有标签的白色粉末。已知,该白色粉末可能由硫酸铜、碳酸钠、氯化钡、氢氧化钠中的一种或几种组成。为了测定该白色粉末的物质组成,设计了如下实验。请根据下图中的实验现象回答问题:

物质成分的探究

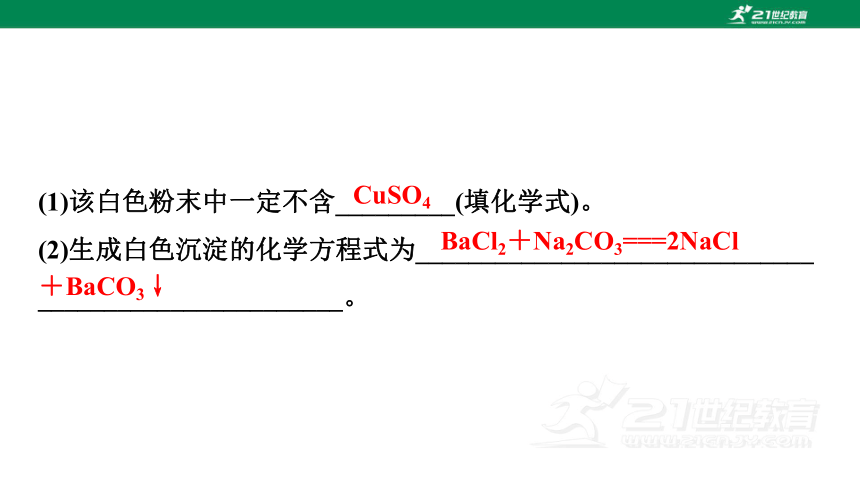

(1)该白色粉末中一定不含_________(填化学式)。

(2)生成白色沉淀的化学方程式为______________________________

_______________________。

CuSO4

BaCl2+Na2CO3===2NaCl

+BaCO3↓

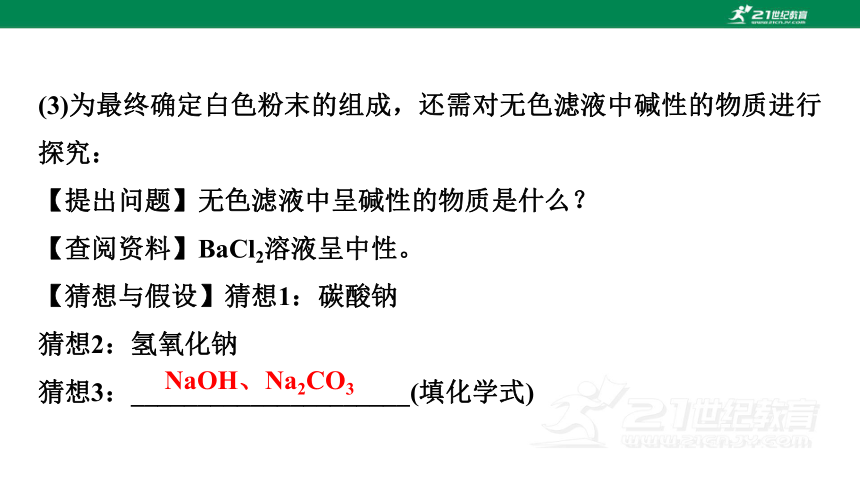

(3)为最终确定白色粉末的组成,还需对无色滤液中碱性的物质进行探究:

【提出问题】无色滤液中呈碱性的物质是什么?

【查阅资料】BaCl2溶液呈中性。

【猜想与假设】猜想1:碳酸钠

猜想2:氢氧化钠

猜想3:_____________________(填化学式)

NaOH、Na2CO3

【实验探究】兴趣小组为验证猜想设计了如下实验探究方案:

实验操作 实验现象 实验结论

步骤Ⅰ 取少量无色滤液于试管中,滴加过量的BaCl2溶液 产生白色沉淀 猜想3成立

步骤Ⅱ 过滤,取上层清液,滴加_______________ 溶液变为红色

无色酚酞试液

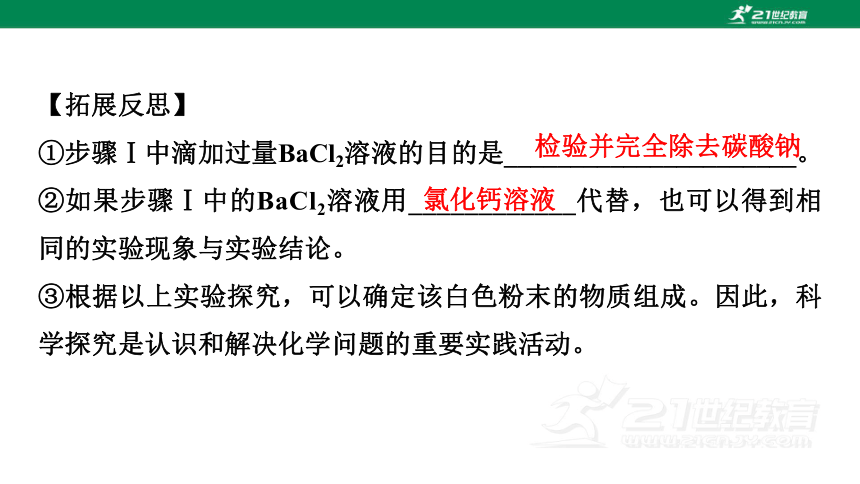

【拓展反思】

步骤Ⅰ中滴加过量BaCl2溶液的目的是______________________。

②如果步骤Ⅰ中的BaCl2溶液用____________代替,也可以得到相同的实验现象与实验结论。

③根据以上实验探究,可以确定该白色粉末的物质组成。因此,科学探究是认识和解决化学问题的重要实践活动。

检验并完全除去碳酸钠

氯化钙溶液

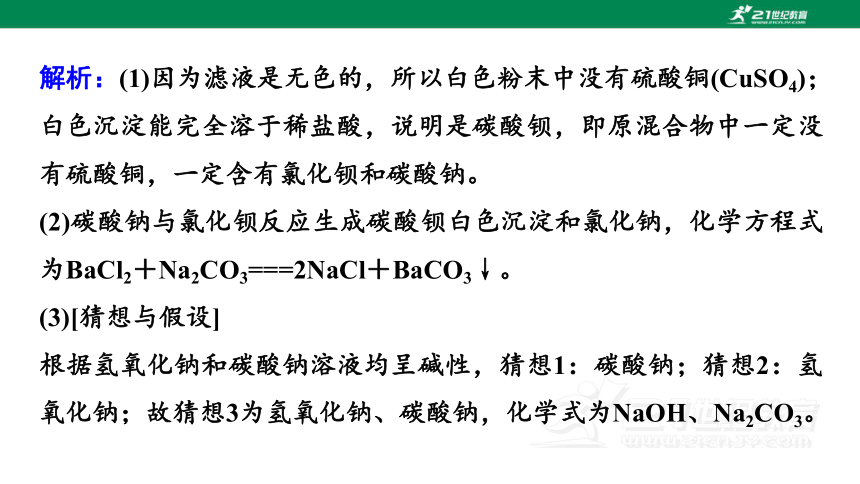

解析:(1)因为滤液是无色的,所以白色粉末中没有硫酸铜(CuSO4);白色沉淀能完全溶于稀盐酸,说明是碳酸钡,即原混合物中一定没有硫酸铜,一定含有氯化钡和碳酸钠。

(2)碳酸钠与氯化钡反应生成碳酸钡白色沉淀和氯化钠,化学方程式为BaCl2+Na2CO3===2NaCl+BaCO3↓。

(3)[猜想与假设]

根据氢氧化钠和碳酸钠溶液均呈碱性,猜想1:碳酸钠;猜想2:氢氧化钠;故猜想3为氢氧化钠、碳酸钠,化学式为NaOH、Na2CO3。

[实验探究]

猜想3成立,故步骤Ⅰ取少量无色滤液于试管中,滴加过量的BaCl2溶液,产生白色沉淀,说明含有碳酸钠,加入过量的氯化钡溶液,可以检验并完全除去碳酸钠,排除碳酸钠对氢氧化钠检验的干扰;步骤Ⅱ现象为溶液变为红色,氢氧化钠溶液显碱性,能使无色酚酞试液变红色,则实验操作为过滤,取上层清液,滴加的是无色酚酞试液。

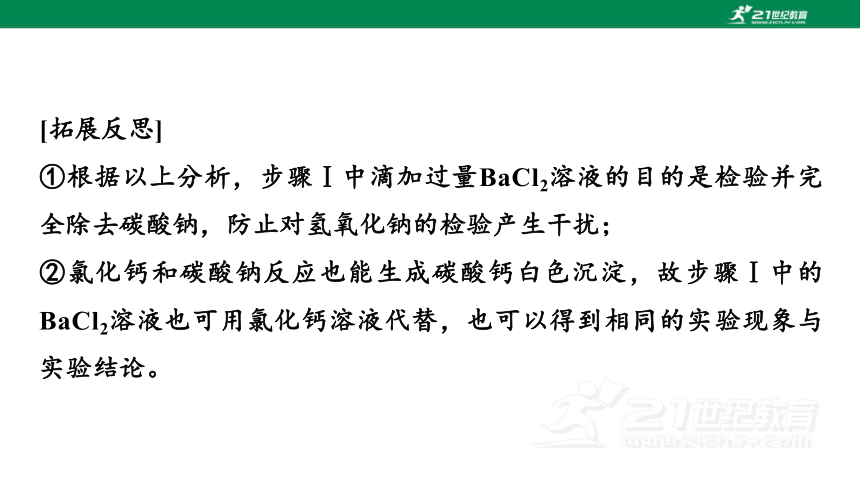

[拓展反思]

①根据以上分析,步骤Ⅰ中滴加过量BaCl2溶液的目的是检验并完全除去碳酸钠,防止对氢氧化钠的检验产生干扰;

②氯化钙和碳酸钠反应也能生成碳酸钙白色沉淀,故步骤Ⅰ中的BaCl2溶液也可用氯化钙溶液代替,也可以得到相同的实验现象与实验结论。

2.某化学兴趣小组的同学走进实验室,对三瓶标签缺失或残缺的溶液开启了探究之旅。已知它们可能是稀盐酸或稀硫酸、NaOH溶液或Ca(OH)2溶液、NaCl溶液或Na2CO3溶液中三种不同类别的溶液,该兴趣小组的同学分别用A、B、C对这三瓶溶液进行了标记(如图1所示)。

(1)初步分析

经对标签进行观察分析,可首先确定C溶液是________溶液。

(2)初步探究

为了确定A、B溶液的成分,该兴趣小组的同学取了两支试管,分别完成了如图2所示实验,并对观察到的实验现象进行了相关记录。经对实验现象进行分析,可确定A溶液的成分,请写出试管①中发生反应的化学方程式:_______________________________________。

Na2CO3

Na2CO3+Ca(OH)2===CaCO3↓+2NaOH

(3)深入探究

为了确定B溶液的成分,该兴趣小组的同学对试管②反应后的废液进行了如下探究:

操作 现象 结论

向试管②中继续滴加B溶液至不再产生气泡,然后再滴加______________溶液,观察现象 ________________ B溶液为稀硫酸

BaCl2(合理即可)

产生白

色沉淀

上述实验操作中“继续滴加B溶液至不再产生气泡”的目的是_______________________________________________。

(4)交流反思

该实验告诉我们,新配制的溶液一定要及时贴好标签,为了避免标签出现残缺的情况,倾倒液体时要做到_____________。

使碳酸钠完全反应排除碳酸根离子的干扰

标签朝向手心

解析:(1)C溶液标签上钠元素符号右下角的数字为“2”,则可首先确定C溶液是Na2CO3溶液。

(2)碳酸钠和氢氧化钙反应生成碳酸钙白色沉淀和氢氧化钠,试管①有白色沉淀产生,则可确定A溶液为Ca(OH)2 溶液,反应的化学方程式为Na2CO3+Ca(OH)2===CaCO3↓+2NaOH。

(3)硫酸根离子和钡离子结合生成硫酸钡白色沉淀,向试管②中继续滴加B溶液至不再产生气泡,然后再滴加BaCl2溶液,实验过程中观察到产生白色沉淀,则可说明B溶液为稀硫酸;实验操作中“继续滴加B溶液至不再产生气泡”,是为了使碳酸钠完全反应排除碳酸根离子的干扰。

(4)取用液体药品时,为了防止流出的液体污染腐蚀标签,倾倒液体时要做到标签朝向手心。

3.(2024·聊城中考)超市卖的“自热米饭”,撕掉发热包的外包装塑料袋后,加入冷水即可迅速升温至150 ℃,蒸汽达到200 ℃,保温时间长达2小时。不用火、不用电,只需一杯冷水,即可得到热气腾腾的米饭。化学兴趣小组在进行项目式学习活动中对发热包展开探究:

【查阅资料】

①产品说明书如图

[品 名] 食品专用发热包

[主要成分] 焙烧硅藻土、生石灰、铝粉、碳酸钠

[使用方法] 撕开塑料袋后加入适量冷水,禁止使用热水

[贮存方法] 存放于阴凉干燥处

[注意事项] 使用时要远离明火,严禁在密闭场所中使用

②焙烧硅藻土具有吸附性,有利于各种有效成分附着、充分接触并发生化学反应。

③铝能与NaOH溶液反应且缓慢放出大量的热,生成四羟基合铝酸钠(Na[Al(OH)4])和氢气。

任务一:探究发热原理

(1)一组同学经认真阅读说明书,认为热量主要来自生石灰与水反应,该反应的化学方程式为________________________________。

(2)大家猜测,自热米饭能持久保温2个小时,应该还有持续进行的其他放热反应。由查阅的资料推断,应该是铝与NaOH溶液发生反应。请将反应化学方程式补充完整:

2Al+2NaOH+_______===2Na[Al(OH)4]+3H2↑。

CaO+H2O===Ca(OH)2

6H2O

【讨论辨思】

(3)同学们明白了[注意事项]中为什么要求“使用时远离明火,严禁在密闭场所中使用”,你认为原因是__________________________

___________________________________________________________。

发热过程中有氢气生成,

氢气具有可燃性,遇明火、在密闭场所中易引发爆炸(合理即可得分)

任务二:探究发热包的成分

(4)二组同学发现发热包主要成分中并无NaOH,该发热包在发热过程中是如何产生NaOH的?请写出生成NaOH的化学方程式

___________________________________________________________。

Na2CO3+Ca(OH)2===CaCO3↓+2NaOH

任务三:探究使用后的发热包中结块固体成分

(5)三组同学发现使用后的发热包中产生结块固体,他们想知道结块固体成分中是否还含有铝粉,设计以下实验:

方案设计及实验 实验现象 结论

实验一:取结块固体样品适量于烧杯中,加入足量稀盐酸 有气泡产生 有铝粉

实验二:取结块固体样品适量于烧杯中,加入足量氢氧化钠溶液 _______________ 没有铝粉

没有气泡产生

【反思评价】

(6)同学们经讨论一致认为实验一方案设计不合理,理由是___________________________________________________________

___________________________________________________________。

结块固体中含有碳酸钙,碳酸钙与盐酸发生反应也有气泡产生,无法检验是否含有铝粉(或CaCO3+2HCl===CaCl2+H2O+CO2↑)

解析:(1)生石灰是氧化钙,它与水反应生成氢氧化钙,反应放出热量,反应的化学方程式为CaO+H2O===Ca(OH)2。

(2)根据质量守恒定律,化学反应前后原子种类、原子个数均不发生变化,可知应补充:6H2O。

(3)因为氢氧化钠与铝反应会产生氢气,氢气具有可燃性,遇明火、在密闭场所中易引发爆炸,因而使用时应远离明火,严禁在密闭场所中使用。

(4)原料中含有生石灰(CaO)和碳酸钠,在使用时会发生如下两步反应:CaO+H2O===Ca(OH)2,Na2CO3+Ca(OH)2===CaCO3↓+2NaOH,从而产生了氢氧化钠。

(5)实验二中结论中没有铝粉,故加入氢氧化钠时应不会产生气泡,若有铝粉则会产生气泡。

(6)因为原料中含有生石灰,其与水反应生成氢氧化钙,氢氧化钙与二氧化碳反应生成碳酸钙沉淀,故结块的固体中一定含有碳酸钙,加入盐酸时产生的气泡也可能是碳酸钙与盐酸反应产生的二氧化碳,无法确定铝粉是否存在。

【专题攻略】 物质成分的探究

1.解题思路和方法

2.解题技巧

四招制敌法:答题时圈出有的,划掉无的,添上生成的,根据性质设计实验验证可能有的。

(1)混合物成分的探究

具体可分以下情形解答:

①针对固体混合物成分的探究:根据不同物质的特性,利用某些特征反应,进行确定或排除。

②针对液体混合物成分的探究:可以通过检验构成物质的离子的特征现象来确定。

③针对气体混合物成分的探究:常结合气体的性质探究,如CO2通入紫色石蕊试液中能使溶液变红或通入澄清石灰水中能使溶液变浑浊;水蒸气可以使无水硫酸铜变蓝等;NH3能使湿润的红色石蕊试纸变蓝;HCl气体遇AgNO3溶液产生不溶于酸的白色沉淀;CO可使灼热的黑色氧化铜变红。

【注意】 a.若检验时的中间产物对气体成分的检验有干扰,则需先除去中间产物,再进行检验。

b.若原混合气体中有水蒸气,则须先检验水,再检验其他成分。

(2)①反应后混合物的成分检验,只需要检验过量的反应物。根据需要检验的物质的性质确定所要加的试剂,利用反应现象来判断该物质是否存在。

②如果给出的猜想中同时含生成物和两种反应物,则该猜想一定不正确。因为两种反应物同时存在就会继续反应,直到其中一种反应物完全反应。

4.某化学兴趣小组的同学学习了碳酸钠的性质后,小红、小明、小林三位同学分别做了如下实验:

物质性质类探究

(1)小红同学向滴有酚酞的碳酸钠溶液中逐滴加入过量的稀盐酸,观察到的现象是__________________________________________。

(2)小明同学和小林同学分别向盛有少量碳酸钠溶液的试管中滴加氢氧化钙溶液和氯化钙溶液,发现两份溶液都变浑浊,这两个反应的微观实质都是____________(填微粒符号)结合成白色沉淀。

有气泡产生,溶液由红色变为无色

(3)三位同学实验后将三支试管中的物质全部倒入同一个烧杯中,发现沉淀全部溶解,且有气泡产生,完全反应后溶液呈无色。他们对此时烧杯中溶液的溶质成分进行了探究。

【查阅资料】CaCl2溶液呈中性。

【提出问题】烧杯中溶液的溶质成分(除酚酞外)有哪些?

【作出猜想】猜想Ⅰ:NaCl、CaCl2;

猜想Ⅱ:____________________(填化学式)。

NaCl、CaCl2、HCl

【实验探究】取烧杯中的少量溶液于试管中,向试管中加入______________________,发现的现象是_______________________

_________________。

【实验结论】猜想Ⅱ成立。

【反思交流】不能将烧杯中的废液直接倒入铸铁下水道,原因是______________________________(用化学方程式表示)。

紫色石蕊试液(合理即可)

溶液变为红色(与所选试

剂保持一致)

Fe+2HCl===FeCl2+H2↑

(3)完全反应后溶液呈无色,说明溶液可能呈酸性,也可能呈中性,猜想Ⅰ呈中性,那么猜想Ⅱ呈酸性,所以猜想Ⅱ成分为NaCl、CaCl2、HCl。

验证是否含有稀盐酸,可以向其中加入紫色石蕊试液,紫色石蕊变红,说明有稀盐酸;或者加入活泼金属、碳酸盐或碳酸氢盐,有气泡产生证明有稀盐酸。

废液中含有稀盐酸,会与铁制下水道发生反应,化学方程式为Fe+2HCl===FeCl2+H2↑。

【专题攻略】 物质性质类探究

1.解题思路和方法

第一要看目的;有困难时,找资料;找好对照(物质、原理)做迁移,化学方程式(化学式)是把好钥匙。

2.解题技巧

(1)对于初中学过的常见物质 ,解答时可以结合题意(题目中的实验操作、步骤、装置及其连接顺序等)并联系学过的相关性质进行作答即可。

(2)相对陌生的物质:可以先将该物质归类,即该物质与哪种已学物质的组成最相近或该物质属于哪一类物质,然后根据已知物质的化学性质推未知物质的化学性质,同时要根据题给信息进行有效的迁移应用即可。

(3)常考及可用作比照物质的有

系统熟练掌握上述物质的性质并学会迁移应用是解答此类题的基础。

酸 碱 盐 氧化物 单质

H2SO4、

HCl Ca(OH)2、

NaOH Na2CO3、

NaHCO3 CO2、CO 铁、氢

气、C

5.学习了二氧化锰对过氧化氢分解有催化作用的知识后,某同学想:氧化铜能否起到类似二氧化锰的催化作用呢?于是进行了以下探究。

【猜想】Ⅰ、氧化铜不是催化剂,也不参与反应,反应前后质量和化学性质不变;

Ⅱ、氧化铜参与反应产生氧气,反应前后质量和化学性质发生了改变;

Ⅲ、氧化铜是反应的催化剂,反应前后____________________。

反应条件及影响因素的探究

质量和化学性质不变

【实验】用天平称量0.2 g氧化铜,取5 mL 5%的过氧化氢溶液于试管中,进行如下实验:

(1)填写下表:

步骤③现象 步骤⑥结果 步骤⑦现象 结论

溶液中有气泡放出,带火星的木条复燃 _________________________________ 溶液中有气泡放出,_______

_____________ 猜想Ⅰ、Ⅱ不成立;

猜想Ⅲ成立

氧化铜的质

量仍然为

0.2 g

带火星

的木条复燃

(2)步骤①的目的是_________________________________________。

步骤⑦的目的是_____________________________________________

__________________________________。

(3)过氧化氢能被氧化铜催化分解放出氧气的化学方程式为__________________________。

与步骤③对比

检验加入氧化铜前后过氧化氢有无变化,证明氧化

铜在化学反应前后化学性质没有改变

解析:[猜想]催化剂在反应前后质量和化学性质不变。

[实验](1)结论是猜想Ⅲ成立,即氧化铜作反应的催化剂,催化剂在反应前后质量不变,故步骤⑥结果是氧化铜的质量仍然为0.2 g。因为催化剂在反应前后化学性质也不变,因此重复实验仍可以加快反应速度,故步骤⑦现象是带火星的木条复燃。

(2)步骤①的目的是与步骤③对比;步骤⑦的目的是检验加入氧化铜前后过氧化氢有无变化,证明氧化铜在化学反应前后化学性质没有改变。

6.(2024·宁夏中考)实验活动课上,同学们进行“燃烧的条件”的探究活动。

【查阅资料】

物质 白磷 木材 煤

着火点/℃(通常状况下) 40 250~330 700~750

实验步骤 实验现象 实验结论

步骤1:

小木块燃烧,小石块不燃烧 燃烧的条件之一是需要可燃物

步骤2:

___________________

___________________

___________________ 燃烧的条件之一是需要空气

【设计与实验】(1)

烧杯外的蜡烛正常燃

烧,烧杯内的蜡烛逐

渐熄灭

实验步骤 实验现象 实验结论

步骤3:

小木块燃烧,小煤块不燃烧 燃烧的条件之一是_________________

_________________

温度需要达到可燃

物的着火点

【问题与交流】

(2)甲同学对步骤2的实验结论提出疑问:空气中的哪种成分支持可燃物的燃烧?

乙同学认为可以通过课堂上老师演示的实验(如图1、图2所示),观察到_______________________________________________________的现象,证明是空气中的氧气支持可燃物的燃烧。

图1水中的白磷不燃烧,图2通入氧气后水中的白磷燃烧

(3)实验室用如图3所示的装置,选择合适的试剂为热水中的白磷提供氧气,产生氧气的化学方程式为____________________________;该装置还能用于制取________________气体。

【拓展与延伸】

(4)同学们通过实验步骤2还获得了一种灭火的方法。你还能用________________________方法使燃着的蜡烛熄灭,其原理是___________________________________________________________。

氢气(或二氧化碳)

水浇灭(或吹灭或剪掉烛芯)

使温度降到着火点以下(或使温度降到着火点以下或清除可燃物)

解析:(1)步骤2中,观察到烧杯外的蜡烛正常燃烧,烧杯内的蜡烛出现逐渐熄灭的现象,证明燃烧的条件之一是需要氧气;由于煤的着火点比木材的高,因此步骤3中,小木块燃烧,小煤块不燃烧,据此可知物质燃烧的条件之一是温度需要达到可燃物的着火点。

(2)图1水中的白磷不燃烧,图2通入氧气后水中的白磷燃烧,由此可以证明是空气中的氧气支持可燃物的燃烧。

(4)灭火的原理是隔绝空气、使温度降到着火点以下或清除可燃物;因此灭火的方法很多,水浇法(水汽化吸热,使温度降到着火点以下)、吹灭法(空气流动,使温度降到着火点以下)、剪掉蜡芯法(清除可燃物)等。

7.钢铁的腐蚀是重要的研究课题。某校兴趣小组以铁的腐蚀为课题进行如下探究。

【探究铁的腐蚀】【提出问题】铁制品锈蚀的条件是什么?

【设计实验】取3根无锈的铁丝设计如图1所示的三个实验(铁丝足量且实验时间足够长)。

【实验现象】

(1)A中铁丝生锈,B、C中铁丝无明显变化,打开A中的止水夹后还能观察到的现象是__________________________________________。

【实验结论】

(2)由实验可以得出铁制品锈蚀的条件是______________________。

右边液面下降,左边液面上升至刻度1

与氧气和水接触

【拓展与延伸】小明在旅途中发现,海边铁制渔船上的锈迹比江边铁制渔船的多,他提出问题:海水会加快铁的生锈吗?为验证这一问题,设计以下数字化实验:

(3)实验1实验试剂:长5 cm、直径1 mm的铁丝,15 mL 蒸馏水;

实验2实验试剂:________________________________________(写出实验2的试剂)。

长5 cm、直径1 mm的铁丝,15 mL海水

实验结果如图2:

(4)根据图2分析可知铁生锈会________(填“吸收”或“放出”)热量。

(5)根据该实验可以得出结论:______________________。

【思考与运用】

(6)根据铁制品生锈条件,写出一条生活中防止铁锈蚀的具体方法:_______________________。

放出

海水能够促进铁生锈

在铁制品表面刷漆

解析:(1)A中铁丝生锈,当铁丝足量,时间足够长,打开止水夹后,还能观察到的现象是右边液面下降,左边液面上升至刻度1,是因为铁生锈消耗氧气,并且氧气约占空气总体积的五分之一。

(2)A中铁与氧气和水接触,生锈;B中铁只与氧气接触,不生锈;C中铁只与水接触,不生锈,故对比实验A、B、C,可以得到铁生锈需要氧气和水。

(3)为探究海水能否加快铁的生锈,结合实验1试剂,实验2试剂为长5 cm、直径1 mm的铁丝,15 mL海水。

(4)根据图2,该实验过程中温度升高,说明铁生锈会放出热量。

(5)根据图2可知,单位时间内,放在海水中的铁生锈放热多,即反应速率较快,可以得出结论:海水能够促进铁生锈。

(6)根据铁生锈是铁和氧气、水共同作用的结果,知在铁制品表面刷漆、抹油可防止铁锈蚀。

【专题攻略】 反应条件及影响因素的探究

这类题往往要求我们设计实验探究发生某种现象的原因、条件或者影响因素,如铁、铜生锈条件的探究,燃烧条件的探究,影响化学反应速率的因素的探究,影响物质溶解度因素的探究,有关催化剂的探究,酸、碱溶液能使紫色石蕊试液变色原因的探究,硫酸铜、氯化铁溶液有颜色的原因的探究等等。

1.解题思路和方法

三遍读题八项注意

(1)第一遍阅读:①找目的;②圈要素(写化学式、化学方程式)。

(2)第二遍阅读:③带着“问题”找答案;④猜想原因可模仿;⑤利用资料找比照(已学基本物质和原理);⑥操作、现象、结论结合看。

(2)第三遍阅读:⑦答案、目的要一致;⑧检查资料是否用齐。

2.解题技巧

解决此类试题常用的方法是控制变量法和对比法。用控制变量法解决问题的思路是①明确探究问题→②寻找影响因素(一般是两个或两个以上)→③保持其他因素不变→④只改变研究因素→⑤设计对比实验→⑥通过几组对比得出结论。

8.实验室有一包久置的生石灰干燥剂,同学们对其是否变质以及变质的程度感到好奇,于是开展了如下探究:

【提出问题】该干燥剂的成分有哪些?

【查阅资料】①碳酸钙在900 ℃以上时会分解生成氧化钙和二氧化碳;②氢氧化钙在500 ℃以上会分解生成氧化钙和水。

变质类探究

(1)【实验验证】

实验步骤 实验现象 实验结论

①取少量该干燥剂样品于试管中,加入一定量的水 __________________ 该干燥剂样品中一定有氧化钙

②取①中上层清液于试管中,滴加酚酞试液 溶液变红 该干燥剂样品中一定有氢氧化钙

③另取少量干燥剂样品于试管中,滴加足量稀盐酸 _________ 该干燥剂样品中一定有碳酸钙

有明显放

热现象

产生气泡

(2)【分析讨论】小明同学认为步骤②所得结论不严谨,原因是___________________________________________________________

____________________________。

(3)步骤③发生反应的化学方程式为____________________________

___________________________。

步骤①中氧化钙和水反应生成了氢氧化钙,反应生成的氢氧化钙也能使无色酚酞试液变红

CaCO3+2HCl===CaCl2+

H2O+CO2↑

解析:(1)①取少量该干燥剂样品于试管中,加入一定量的水,氧化钙与水反应生成氢氧化钙,放出大量的热,故现象是有明显放热现象,说明该干燥剂样品中一定有氧化钙;

③另取少量干燥剂样品于试管中,滴加足量稀盐酸,碳酸钙能与稀盐酸反应生成氯化钙、二氧化碳和水,故现象是产生气泡,说明该干燥剂样品中一定有碳酸钙。

9.某实验小组的同学为探究在空气中久置的某氢氧化钠溶液是否变质,展开探究活动。

【分析原因】

(1)氢氧化钠溶液变质的原因是________________________________

(用化学方程式表示)。

【查阅资料】氯化钙、氯化钡、硝酸钡溶液都呈中性。

CO2+2NaOH===Na2CO3+H2O

【设计实验】取适量氢氧化钠溶液样品于A、B、C、D四支试管中,进行如下实验:

【分析与结论】

(2)上述四组实验中B不能达到实验目的,实验C、D中,观察到的现象是______________,说明该氢氧化钠样品已经变质。

产生白色沉淀

【继续探究】

实验结束后,同学们将四支试管中反应后的混合物全部倒入一个洁净的废液缸中,充分搅拌、静置,观察到烧杯内上层清液呈红色,下层有白色沉淀。

【提出问题】

上层清液呈红色,说明溶液呈碱性。上层溶液中呈碱性的溶质是什么呢?

【猜想与假设】

猜想一:Na2CO3

猜想二:NaOH和Na2CO3

猜想三:NaOH和Ca(OH)2

猜想四:NaOH、Ca(OH)2和Na2CO3

【理论分析】

(3)同学们分析后认为,猜想______不合理。

四

【实验验证】

(4)

实验方案 实验现象 实验结论

小田同学 取少量废液缸中上层红色溶液于试管中,加入过量BaCl2溶液 观察到________

______________

______________ 猜想二

成立

小威同学 取少量废液缸中上层红色溶液于试管中,加入适量Ba(OH)2溶液

产生白

色沉淀,反应后

溶液仍为红色

氢氧化钡和碳酸钠反应生成了氢氧化钠,会对氢氧化钠的检

验产生干扰

AC

解析:(1)氢氧化钠溶液能吸收空气中的二氧化碳生成碳酸钠和水,反应的化学方程式为CO2+2NaOH===Na2CO3+H2O。

(2)实验C中氢氧化钙和碳酸钠反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠,实验D中氯化钙和碳酸钠反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠,可观察到产生白色沉淀,说明该氢氧化钠样品已经变质。

(3)氢氧化钙能与碳酸钠反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠,不能共存,因此猜想四不合理。

(4)结论为猜想二成立,溶质为氢氧化钠和碳酸钠,根据结论,取少量废液缸中上层红色溶液于试管中,加入过量氯化钡溶液(或适量氢氧化钡溶液),均能与碳酸钠反应生成碳酸钡,产生白色沉淀,说明含有碳酸钠,反应后,溶液中含氢氧化钠,氢氧化钠溶液显碱性,能使无色酚酞试液变红,故溶液仍然为红色,可观察到的现象为产生白色沉淀,反应后溶液仍为红色。

(5)氢氧化钡能与碳酸钠反应生成碳酸钡沉淀和氢氧化钠,产生白色沉淀,说明含碳酸钠,但是反应生成了氢氧化钠,会对原样品中的氢氧化钠的检验产生干扰,因此小威同学的实验方案不能达到实验目的。

(6)氯化钙能与碳酸钠反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠,产生白色沉淀,说明含碳酸钠,且过量的氯化钙溶液能将碳酸钠除尽,反应后,溶液为红色,说明溶液中含氢氧化钠,则猜想二成立,A符合题意;氢氧化钙和碳酸钠反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠,产生白色沉淀,说明含碳酸钠,但是反应生成了氢氧化钠,会对氢氧化钠的检验产生干扰,B不符合题意;硝酸钡能与碳酸钠反应生成碳酸钡沉淀和硝酸钠,产生白色沉淀,说明含碳酸钠,且过量的硝酸钡能将碳酸钠除尽,反应后,溶液仍为红色,说明溶液中含氢氧化钠,则猜想二成立,C符合题意。

【专题攻略】 变质类探究

1.解题思路和方法

设计实验方案确定变质成分时应当:①明确实验目的;②利用题给信息找到实验原理(写出化学方程式);③按照采取的操作→预期的现象→要得到的结论的顺序写出实验方案。方案中对试剂的用量要尤其注意。

2.解题技巧

这类试题多以氢氧化钠及食品干燥剂氧化钙为命题背景,对其是否变质以及变质的程度进行探究,从而考查相关物质的性质。解题时一定要注意检验它们是否变质与检验部分变质还是全部变质是有区别的,要注意各物质彼此的性质及可能造成的干扰等。

专题六 综合实验探究

综合实验探究题是枣庄中考的必考内容,近5年考过5次。从考查内容上来说,往往以解决某一个问题为考查形式,考查的内容涉及初中化学所学过的所有物质,诸如水和空气、氧气、酸、碱、盐、金属等的相关知识;从命题类型上讲,主要有下面几种情况(见框图)。实验探究题是以知识为载体,以实验为核心,侧重于考查学生对课本所学知识的迁移应用能力、综合分析能力,以及在新情境中提取归纳信息的能力,涉及的知识点多,综合性强,难度较大。

1.某化学兴趣小组在实验室发现一瓶没有标签的白色粉末。已知,该白色粉末可能由硫酸铜、碳酸钠、氯化钡、氢氧化钠中的一种或几种组成。为了测定该白色粉末的物质组成,设计了如下实验。请根据下图中的实验现象回答问题:

物质成分的探究

(1)该白色粉末中一定不含_________(填化学式)。

(2)生成白色沉淀的化学方程式为______________________________

_______________________。

CuSO4

BaCl2+Na2CO3===2NaCl

+BaCO3↓

(3)为最终确定白色粉末的组成,还需对无色滤液中碱性的物质进行探究:

【提出问题】无色滤液中呈碱性的物质是什么?

【查阅资料】BaCl2溶液呈中性。

【猜想与假设】猜想1:碳酸钠

猜想2:氢氧化钠

猜想3:_____________________(填化学式)

NaOH、Na2CO3

【实验探究】兴趣小组为验证猜想设计了如下实验探究方案:

实验操作 实验现象 实验结论

步骤Ⅰ 取少量无色滤液于试管中,滴加过量的BaCl2溶液 产生白色沉淀 猜想3成立

步骤Ⅱ 过滤,取上层清液,滴加_______________ 溶液变为红色

无色酚酞试液

【拓展反思】

步骤Ⅰ中滴加过量BaCl2溶液的目的是______________________。

②如果步骤Ⅰ中的BaCl2溶液用____________代替,也可以得到相同的实验现象与实验结论。

③根据以上实验探究,可以确定该白色粉末的物质组成。因此,科学探究是认识和解决化学问题的重要实践活动。

检验并完全除去碳酸钠

氯化钙溶液

解析:(1)因为滤液是无色的,所以白色粉末中没有硫酸铜(CuSO4);白色沉淀能完全溶于稀盐酸,说明是碳酸钡,即原混合物中一定没有硫酸铜,一定含有氯化钡和碳酸钠。

(2)碳酸钠与氯化钡反应生成碳酸钡白色沉淀和氯化钠,化学方程式为BaCl2+Na2CO3===2NaCl+BaCO3↓。

(3)[猜想与假设]

根据氢氧化钠和碳酸钠溶液均呈碱性,猜想1:碳酸钠;猜想2:氢氧化钠;故猜想3为氢氧化钠、碳酸钠,化学式为NaOH、Na2CO3。

[实验探究]

猜想3成立,故步骤Ⅰ取少量无色滤液于试管中,滴加过量的BaCl2溶液,产生白色沉淀,说明含有碳酸钠,加入过量的氯化钡溶液,可以检验并完全除去碳酸钠,排除碳酸钠对氢氧化钠检验的干扰;步骤Ⅱ现象为溶液变为红色,氢氧化钠溶液显碱性,能使无色酚酞试液变红色,则实验操作为过滤,取上层清液,滴加的是无色酚酞试液。

[拓展反思]

①根据以上分析,步骤Ⅰ中滴加过量BaCl2溶液的目的是检验并完全除去碳酸钠,防止对氢氧化钠的检验产生干扰;

②氯化钙和碳酸钠反应也能生成碳酸钙白色沉淀,故步骤Ⅰ中的BaCl2溶液也可用氯化钙溶液代替,也可以得到相同的实验现象与实验结论。

2.某化学兴趣小组的同学走进实验室,对三瓶标签缺失或残缺的溶液开启了探究之旅。已知它们可能是稀盐酸或稀硫酸、NaOH溶液或Ca(OH)2溶液、NaCl溶液或Na2CO3溶液中三种不同类别的溶液,该兴趣小组的同学分别用A、B、C对这三瓶溶液进行了标记(如图1所示)。

(1)初步分析

经对标签进行观察分析,可首先确定C溶液是________溶液。

(2)初步探究

为了确定A、B溶液的成分,该兴趣小组的同学取了两支试管,分别完成了如图2所示实验,并对观察到的实验现象进行了相关记录。经对实验现象进行分析,可确定A溶液的成分,请写出试管①中发生反应的化学方程式:_______________________________________。

Na2CO3

Na2CO3+Ca(OH)2===CaCO3↓+2NaOH

(3)深入探究

为了确定B溶液的成分,该兴趣小组的同学对试管②反应后的废液进行了如下探究:

操作 现象 结论

向试管②中继续滴加B溶液至不再产生气泡,然后再滴加______________溶液,观察现象 ________________ B溶液为稀硫酸

BaCl2(合理即可)

产生白

色沉淀

上述实验操作中“继续滴加B溶液至不再产生气泡”的目的是_______________________________________________。

(4)交流反思

该实验告诉我们,新配制的溶液一定要及时贴好标签,为了避免标签出现残缺的情况,倾倒液体时要做到_____________。

使碳酸钠完全反应排除碳酸根离子的干扰

标签朝向手心

解析:(1)C溶液标签上钠元素符号右下角的数字为“2”,则可首先确定C溶液是Na2CO3溶液。

(2)碳酸钠和氢氧化钙反应生成碳酸钙白色沉淀和氢氧化钠,试管①有白色沉淀产生,则可确定A溶液为Ca(OH)2 溶液,反应的化学方程式为Na2CO3+Ca(OH)2===CaCO3↓+2NaOH。

(3)硫酸根离子和钡离子结合生成硫酸钡白色沉淀,向试管②中继续滴加B溶液至不再产生气泡,然后再滴加BaCl2溶液,实验过程中观察到产生白色沉淀,则可说明B溶液为稀硫酸;实验操作中“继续滴加B溶液至不再产生气泡”,是为了使碳酸钠完全反应排除碳酸根离子的干扰。

(4)取用液体药品时,为了防止流出的液体污染腐蚀标签,倾倒液体时要做到标签朝向手心。

3.(2024·聊城中考)超市卖的“自热米饭”,撕掉发热包的外包装塑料袋后,加入冷水即可迅速升温至150 ℃,蒸汽达到200 ℃,保温时间长达2小时。不用火、不用电,只需一杯冷水,即可得到热气腾腾的米饭。化学兴趣小组在进行项目式学习活动中对发热包展开探究:

【查阅资料】

①产品说明书如图

[品 名] 食品专用发热包

[主要成分] 焙烧硅藻土、生石灰、铝粉、碳酸钠

[使用方法] 撕开塑料袋后加入适量冷水,禁止使用热水

[贮存方法] 存放于阴凉干燥处

[注意事项] 使用时要远离明火,严禁在密闭场所中使用

②焙烧硅藻土具有吸附性,有利于各种有效成分附着、充分接触并发生化学反应。

③铝能与NaOH溶液反应且缓慢放出大量的热,生成四羟基合铝酸钠(Na[Al(OH)4])和氢气。

任务一:探究发热原理

(1)一组同学经认真阅读说明书,认为热量主要来自生石灰与水反应,该反应的化学方程式为________________________________。

(2)大家猜测,自热米饭能持久保温2个小时,应该还有持续进行的其他放热反应。由查阅的资料推断,应该是铝与NaOH溶液发生反应。请将反应化学方程式补充完整:

2Al+2NaOH+_______===2Na[Al(OH)4]+3H2↑。

CaO+H2O===Ca(OH)2

6H2O

【讨论辨思】

(3)同学们明白了[注意事项]中为什么要求“使用时远离明火,严禁在密闭场所中使用”,你认为原因是__________________________

___________________________________________________________。

发热过程中有氢气生成,

氢气具有可燃性,遇明火、在密闭场所中易引发爆炸(合理即可得分)

任务二:探究发热包的成分

(4)二组同学发现发热包主要成分中并无NaOH,该发热包在发热过程中是如何产生NaOH的?请写出生成NaOH的化学方程式

___________________________________________________________。

Na2CO3+Ca(OH)2===CaCO3↓+2NaOH

任务三:探究使用后的发热包中结块固体成分

(5)三组同学发现使用后的发热包中产生结块固体,他们想知道结块固体成分中是否还含有铝粉,设计以下实验:

方案设计及实验 实验现象 结论

实验一:取结块固体样品适量于烧杯中,加入足量稀盐酸 有气泡产生 有铝粉

实验二:取结块固体样品适量于烧杯中,加入足量氢氧化钠溶液 _______________ 没有铝粉

没有气泡产生

【反思评价】

(6)同学们经讨论一致认为实验一方案设计不合理,理由是___________________________________________________________

___________________________________________________________。

结块固体中含有碳酸钙,碳酸钙与盐酸发生反应也有气泡产生,无法检验是否含有铝粉(或CaCO3+2HCl===CaCl2+H2O+CO2↑)

解析:(1)生石灰是氧化钙,它与水反应生成氢氧化钙,反应放出热量,反应的化学方程式为CaO+H2O===Ca(OH)2。

(2)根据质量守恒定律,化学反应前后原子种类、原子个数均不发生变化,可知应补充:6H2O。

(3)因为氢氧化钠与铝反应会产生氢气,氢气具有可燃性,遇明火、在密闭场所中易引发爆炸,因而使用时应远离明火,严禁在密闭场所中使用。

(4)原料中含有生石灰(CaO)和碳酸钠,在使用时会发生如下两步反应:CaO+H2O===Ca(OH)2,Na2CO3+Ca(OH)2===CaCO3↓+2NaOH,从而产生了氢氧化钠。

(5)实验二中结论中没有铝粉,故加入氢氧化钠时应不会产生气泡,若有铝粉则会产生气泡。

(6)因为原料中含有生石灰,其与水反应生成氢氧化钙,氢氧化钙与二氧化碳反应生成碳酸钙沉淀,故结块的固体中一定含有碳酸钙,加入盐酸时产生的气泡也可能是碳酸钙与盐酸反应产生的二氧化碳,无法确定铝粉是否存在。

【专题攻略】 物质成分的探究

1.解题思路和方法

2.解题技巧

四招制敌法:答题时圈出有的,划掉无的,添上生成的,根据性质设计实验验证可能有的。

(1)混合物成分的探究

具体可分以下情形解答:

①针对固体混合物成分的探究:根据不同物质的特性,利用某些特征反应,进行确定或排除。

②针对液体混合物成分的探究:可以通过检验构成物质的离子的特征现象来确定。

③针对气体混合物成分的探究:常结合气体的性质探究,如CO2通入紫色石蕊试液中能使溶液变红或通入澄清石灰水中能使溶液变浑浊;水蒸气可以使无水硫酸铜变蓝等;NH3能使湿润的红色石蕊试纸变蓝;HCl气体遇AgNO3溶液产生不溶于酸的白色沉淀;CO可使灼热的黑色氧化铜变红。

【注意】 a.若检验时的中间产物对气体成分的检验有干扰,则需先除去中间产物,再进行检验。

b.若原混合气体中有水蒸气,则须先检验水,再检验其他成分。

(2)①反应后混合物的成分检验,只需要检验过量的反应物。根据需要检验的物质的性质确定所要加的试剂,利用反应现象来判断该物质是否存在。

②如果给出的猜想中同时含生成物和两种反应物,则该猜想一定不正确。因为两种反应物同时存在就会继续反应,直到其中一种反应物完全反应。

4.某化学兴趣小组的同学学习了碳酸钠的性质后,小红、小明、小林三位同学分别做了如下实验:

物质性质类探究

(1)小红同学向滴有酚酞的碳酸钠溶液中逐滴加入过量的稀盐酸,观察到的现象是__________________________________________。

(2)小明同学和小林同学分别向盛有少量碳酸钠溶液的试管中滴加氢氧化钙溶液和氯化钙溶液,发现两份溶液都变浑浊,这两个反应的微观实质都是____________(填微粒符号)结合成白色沉淀。

有气泡产生,溶液由红色变为无色

(3)三位同学实验后将三支试管中的物质全部倒入同一个烧杯中,发现沉淀全部溶解,且有气泡产生,完全反应后溶液呈无色。他们对此时烧杯中溶液的溶质成分进行了探究。

【查阅资料】CaCl2溶液呈中性。

【提出问题】烧杯中溶液的溶质成分(除酚酞外)有哪些?

【作出猜想】猜想Ⅰ:NaCl、CaCl2;

猜想Ⅱ:____________________(填化学式)。

NaCl、CaCl2、HCl

【实验探究】取烧杯中的少量溶液于试管中,向试管中加入______________________,发现的现象是_______________________

_________________。

【实验结论】猜想Ⅱ成立。

【反思交流】不能将烧杯中的废液直接倒入铸铁下水道,原因是______________________________(用化学方程式表示)。

紫色石蕊试液(合理即可)

溶液变为红色(与所选试

剂保持一致)

Fe+2HCl===FeCl2+H2↑

(3)完全反应后溶液呈无色,说明溶液可能呈酸性,也可能呈中性,猜想Ⅰ呈中性,那么猜想Ⅱ呈酸性,所以猜想Ⅱ成分为NaCl、CaCl2、HCl。

验证是否含有稀盐酸,可以向其中加入紫色石蕊试液,紫色石蕊变红,说明有稀盐酸;或者加入活泼金属、碳酸盐或碳酸氢盐,有气泡产生证明有稀盐酸。

废液中含有稀盐酸,会与铁制下水道发生反应,化学方程式为Fe+2HCl===FeCl2+H2↑。

【专题攻略】 物质性质类探究

1.解题思路和方法

第一要看目的;有困难时,找资料;找好对照(物质、原理)做迁移,化学方程式(化学式)是把好钥匙。

2.解题技巧

(1)对于初中学过的常见物质 ,解答时可以结合题意(题目中的实验操作、步骤、装置及其连接顺序等)并联系学过的相关性质进行作答即可。

(2)相对陌生的物质:可以先将该物质归类,即该物质与哪种已学物质的组成最相近或该物质属于哪一类物质,然后根据已知物质的化学性质推未知物质的化学性质,同时要根据题给信息进行有效的迁移应用即可。

(3)常考及可用作比照物质的有

系统熟练掌握上述物质的性质并学会迁移应用是解答此类题的基础。

酸 碱 盐 氧化物 单质

H2SO4、

HCl Ca(OH)2、

NaOH Na2CO3、

NaHCO3 CO2、CO 铁、氢

气、C

5.学习了二氧化锰对过氧化氢分解有催化作用的知识后,某同学想:氧化铜能否起到类似二氧化锰的催化作用呢?于是进行了以下探究。

【猜想】Ⅰ、氧化铜不是催化剂,也不参与反应,反应前后质量和化学性质不变;

Ⅱ、氧化铜参与反应产生氧气,反应前后质量和化学性质发生了改变;

Ⅲ、氧化铜是反应的催化剂,反应前后____________________。

反应条件及影响因素的探究

质量和化学性质不变

【实验】用天平称量0.2 g氧化铜,取5 mL 5%的过氧化氢溶液于试管中,进行如下实验:

(1)填写下表:

步骤③现象 步骤⑥结果 步骤⑦现象 结论

溶液中有气泡放出,带火星的木条复燃 _________________________________ 溶液中有气泡放出,_______

_____________ 猜想Ⅰ、Ⅱ不成立;

猜想Ⅲ成立

氧化铜的质

量仍然为

0.2 g

带火星

的木条复燃

(2)步骤①的目的是_________________________________________。

步骤⑦的目的是_____________________________________________

__________________________________。

(3)过氧化氢能被氧化铜催化分解放出氧气的化学方程式为__________________________。

与步骤③对比

检验加入氧化铜前后过氧化氢有无变化,证明氧化

铜在化学反应前后化学性质没有改变

解析:[猜想]催化剂在反应前后质量和化学性质不变。

[实验](1)结论是猜想Ⅲ成立,即氧化铜作反应的催化剂,催化剂在反应前后质量不变,故步骤⑥结果是氧化铜的质量仍然为0.2 g。因为催化剂在反应前后化学性质也不变,因此重复实验仍可以加快反应速度,故步骤⑦现象是带火星的木条复燃。

(2)步骤①的目的是与步骤③对比;步骤⑦的目的是检验加入氧化铜前后过氧化氢有无变化,证明氧化铜在化学反应前后化学性质没有改变。

6.(2024·宁夏中考)实验活动课上,同学们进行“燃烧的条件”的探究活动。

【查阅资料】

物质 白磷 木材 煤

着火点/℃(通常状况下) 40 250~330 700~750

实验步骤 实验现象 实验结论

步骤1:

小木块燃烧,小石块不燃烧 燃烧的条件之一是需要可燃物

步骤2:

___________________

___________________

___________________ 燃烧的条件之一是需要空气

【设计与实验】(1)

烧杯外的蜡烛正常燃

烧,烧杯内的蜡烛逐

渐熄灭

实验步骤 实验现象 实验结论

步骤3:

小木块燃烧,小煤块不燃烧 燃烧的条件之一是_________________

_________________

温度需要达到可燃

物的着火点

【问题与交流】

(2)甲同学对步骤2的实验结论提出疑问:空气中的哪种成分支持可燃物的燃烧?

乙同学认为可以通过课堂上老师演示的实验(如图1、图2所示),观察到_______________________________________________________的现象,证明是空气中的氧气支持可燃物的燃烧。

图1水中的白磷不燃烧,图2通入氧气后水中的白磷燃烧

(3)实验室用如图3所示的装置,选择合适的试剂为热水中的白磷提供氧气,产生氧气的化学方程式为____________________________;该装置还能用于制取________________气体。

【拓展与延伸】

(4)同学们通过实验步骤2还获得了一种灭火的方法。你还能用________________________方法使燃着的蜡烛熄灭,其原理是___________________________________________________________。

氢气(或二氧化碳)

水浇灭(或吹灭或剪掉烛芯)

使温度降到着火点以下(或使温度降到着火点以下或清除可燃物)

解析:(1)步骤2中,观察到烧杯外的蜡烛正常燃烧,烧杯内的蜡烛出现逐渐熄灭的现象,证明燃烧的条件之一是需要氧气;由于煤的着火点比木材的高,因此步骤3中,小木块燃烧,小煤块不燃烧,据此可知物质燃烧的条件之一是温度需要达到可燃物的着火点。

(2)图1水中的白磷不燃烧,图2通入氧气后水中的白磷燃烧,由此可以证明是空气中的氧气支持可燃物的燃烧。

(4)灭火的原理是隔绝空气、使温度降到着火点以下或清除可燃物;因此灭火的方法很多,水浇法(水汽化吸热,使温度降到着火点以下)、吹灭法(空气流动,使温度降到着火点以下)、剪掉蜡芯法(清除可燃物)等。

7.钢铁的腐蚀是重要的研究课题。某校兴趣小组以铁的腐蚀为课题进行如下探究。

【探究铁的腐蚀】【提出问题】铁制品锈蚀的条件是什么?

【设计实验】取3根无锈的铁丝设计如图1所示的三个实验(铁丝足量且实验时间足够长)。

【实验现象】

(1)A中铁丝生锈,B、C中铁丝无明显变化,打开A中的止水夹后还能观察到的现象是__________________________________________。

【实验结论】

(2)由实验可以得出铁制品锈蚀的条件是______________________。

右边液面下降,左边液面上升至刻度1

与氧气和水接触

【拓展与延伸】小明在旅途中发现,海边铁制渔船上的锈迹比江边铁制渔船的多,他提出问题:海水会加快铁的生锈吗?为验证这一问题,设计以下数字化实验:

(3)实验1实验试剂:长5 cm、直径1 mm的铁丝,15 mL 蒸馏水;

实验2实验试剂:________________________________________(写出实验2的试剂)。

长5 cm、直径1 mm的铁丝,15 mL海水

实验结果如图2:

(4)根据图2分析可知铁生锈会________(填“吸收”或“放出”)热量。

(5)根据该实验可以得出结论:______________________。

【思考与运用】

(6)根据铁制品生锈条件,写出一条生活中防止铁锈蚀的具体方法:_______________________。

放出

海水能够促进铁生锈

在铁制品表面刷漆

解析:(1)A中铁丝生锈,当铁丝足量,时间足够长,打开止水夹后,还能观察到的现象是右边液面下降,左边液面上升至刻度1,是因为铁生锈消耗氧气,并且氧气约占空气总体积的五分之一。

(2)A中铁与氧气和水接触,生锈;B中铁只与氧气接触,不生锈;C中铁只与水接触,不生锈,故对比实验A、B、C,可以得到铁生锈需要氧气和水。

(3)为探究海水能否加快铁的生锈,结合实验1试剂,实验2试剂为长5 cm、直径1 mm的铁丝,15 mL海水。

(4)根据图2,该实验过程中温度升高,说明铁生锈会放出热量。

(5)根据图2可知,单位时间内,放在海水中的铁生锈放热多,即反应速率较快,可以得出结论:海水能够促进铁生锈。

(6)根据铁生锈是铁和氧气、水共同作用的结果,知在铁制品表面刷漆、抹油可防止铁锈蚀。

【专题攻略】 反应条件及影响因素的探究

这类题往往要求我们设计实验探究发生某种现象的原因、条件或者影响因素,如铁、铜生锈条件的探究,燃烧条件的探究,影响化学反应速率的因素的探究,影响物质溶解度因素的探究,有关催化剂的探究,酸、碱溶液能使紫色石蕊试液变色原因的探究,硫酸铜、氯化铁溶液有颜色的原因的探究等等。

1.解题思路和方法

三遍读题八项注意

(1)第一遍阅读:①找目的;②圈要素(写化学式、化学方程式)。

(2)第二遍阅读:③带着“问题”找答案;④猜想原因可模仿;⑤利用资料找比照(已学基本物质和原理);⑥操作、现象、结论结合看。

(2)第三遍阅读:⑦答案、目的要一致;⑧检查资料是否用齐。

2.解题技巧

解决此类试题常用的方法是控制变量法和对比法。用控制变量法解决问题的思路是①明确探究问题→②寻找影响因素(一般是两个或两个以上)→③保持其他因素不变→④只改变研究因素→⑤设计对比实验→⑥通过几组对比得出结论。

8.实验室有一包久置的生石灰干燥剂,同学们对其是否变质以及变质的程度感到好奇,于是开展了如下探究:

【提出问题】该干燥剂的成分有哪些?

【查阅资料】①碳酸钙在900 ℃以上时会分解生成氧化钙和二氧化碳;②氢氧化钙在500 ℃以上会分解生成氧化钙和水。

变质类探究

(1)【实验验证】

实验步骤 实验现象 实验结论

①取少量该干燥剂样品于试管中,加入一定量的水 __________________ 该干燥剂样品中一定有氧化钙

②取①中上层清液于试管中,滴加酚酞试液 溶液变红 该干燥剂样品中一定有氢氧化钙

③另取少量干燥剂样品于试管中,滴加足量稀盐酸 _________ 该干燥剂样品中一定有碳酸钙

有明显放

热现象

产生气泡

(2)【分析讨论】小明同学认为步骤②所得结论不严谨,原因是___________________________________________________________

____________________________。

(3)步骤③发生反应的化学方程式为____________________________

___________________________。

步骤①中氧化钙和水反应生成了氢氧化钙,反应生成的氢氧化钙也能使无色酚酞试液变红

CaCO3+2HCl===CaCl2+

H2O+CO2↑

解析:(1)①取少量该干燥剂样品于试管中,加入一定量的水,氧化钙与水反应生成氢氧化钙,放出大量的热,故现象是有明显放热现象,说明该干燥剂样品中一定有氧化钙;

③另取少量干燥剂样品于试管中,滴加足量稀盐酸,碳酸钙能与稀盐酸反应生成氯化钙、二氧化碳和水,故现象是产生气泡,说明该干燥剂样品中一定有碳酸钙。

9.某实验小组的同学为探究在空气中久置的某氢氧化钠溶液是否变质,展开探究活动。

【分析原因】

(1)氢氧化钠溶液变质的原因是________________________________

(用化学方程式表示)。

【查阅资料】氯化钙、氯化钡、硝酸钡溶液都呈中性。

CO2+2NaOH===Na2CO3+H2O

【设计实验】取适量氢氧化钠溶液样品于A、B、C、D四支试管中,进行如下实验:

【分析与结论】

(2)上述四组实验中B不能达到实验目的,实验C、D中,观察到的现象是______________,说明该氢氧化钠样品已经变质。

产生白色沉淀

【继续探究】

实验结束后,同学们将四支试管中反应后的混合物全部倒入一个洁净的废液缸中,充分搅拌、静置,观察到烧杯内上层清液呈红色,下层有白色沉淀。

【提出问题】

上层清液呈红色,说明溶液呈碱性。上层溶液中呈碱性的溶质是什么呢?

【猜想与假设】

猜想一:Na2CO3

猜想二:NaOH和Na2CO3

猜想三:NaOH和Ca(OH)2

猜想四:NaOH、Ca(OH)2和Na2CO3

【理论分析】

(3)同学们分析后认为,猜想______不合理。

四

【实验验证】

(4)

实验方案 实验现象 实验结论

小田同学 取少量废液缸中上层红色溶液于试管中,加入过量BaCl2溶液 观察到________

______________

______________ 猜想二

成立

小威同学 取少量废液缸中上层红色溶液于试管中,加入适量Ba(OH)2溶液

产生白

色沉淀,反应后

溶液仍为红色

氢氧化钡和碳酸钠反应生成了氢氧化钠,会对氢氧化钠的检

验产生干扰

AC

解析:(1)氢氧化钠溶液能吸收空气中的二氧化碳生成碳酸钠和水,反应的化学方程式为CO2+2NaOH===Na2CO3+H2O。

(2)实验C中氢氧化钙和碳酸钠反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠,实验D中氯化钙和碳酸钠反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠,可观察到产生白色沉淀,说明该氢氧化钠样品已经变质。

(3)氢氧化钙能与碳酸钠反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠,不能共存,因此猜想四不合理。

(4)结论为猜想二成立,溶质为氢氧化钠和碳酸钠,根据结论,取少量废液缸中上层红色溶液于试管中,加入过量氯化钡溶液(或适量氢氧化钡溶液),均能与碳酸钠反应生成碳酸钡,产生白色沉淀,说明含有碳酸钠,反应后,溶液中含氢氧化钠,氢氧化钠溶液显碱性,能使无色酚酞试液变红,故溶液仍然为红色,可观察到的现象为产生白色沉淀,反应后溶液仍为红色。

(5)氢氧化钡能与碳酸钠反应生成碳酸钡沉淀和氢氧化钠,产生白色沉淀,说明含碳酸钠,但是反应生成了氢氧化钠,会对原样品中的氢氧化钠的检验产生干扰,因此小威同学的实验方案不能达到实验目的。

(6)氯化钙能与碳酸钠反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠,产生白色沉淀,说明含碳酸钠,且过量的氯化钙溶液能将碳酸钠除尽,反应后,溶液为红色,说明溶液中含氢氧化钠,则猜想二成立,A符合题意;氢氧化钙和碳酸钠反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠,产生白色沉淀,说明含碳酸钠,但是反应生成了氢氧化钠,会对氢氧化钠的检验产生干扰,B不符合题意;硝酸钡能与碳酸钠反应生成碳酸钡沉淀和硝酸钠,产生白色沉淀,说明含碳酸钠,且过量的硝酸钡能将碳酸钠除尽,反应后,溶液仍为红色,说明溶液中含氢氧化钠,则猜想二成立,C符合题意。

【专题攻略】 变质类探究

1.解题思路和方法

设计实验方案确定变质成分时应当:①明确实验目的;②利用题给信息找到实验原理(写出化学方程式);③按照采取的操作→预期的现象→要得到的结论的顺序写出实验方案。方案中对试剂的用量要尤其注意。

2.解题技巧

这类试题多以氢氧化钠及食品干燥剂氧化钙为命题背景,对其是否变质以及变质的程度进行探究,从而考查相关物质的性质。解题时一定要注意检验它们是否变质与检验部分变质还是全部变质是有区别的,要注意各物质彼此的性质及可能造成的干扰等。

同课章节目录