中考化学复习第三单元主题串讲(1-3单元)科学探究物质的组成与变化课件

文档属性

| 名称 | 中考化学复习第三单元主题串讲(1-3单元)科学探究物质的组成与变化课件 |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2025-04-18 15:58:59 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

主题串讲(1-3单元) 科学探究物质的组成与变化

第三单元 探秘水世界

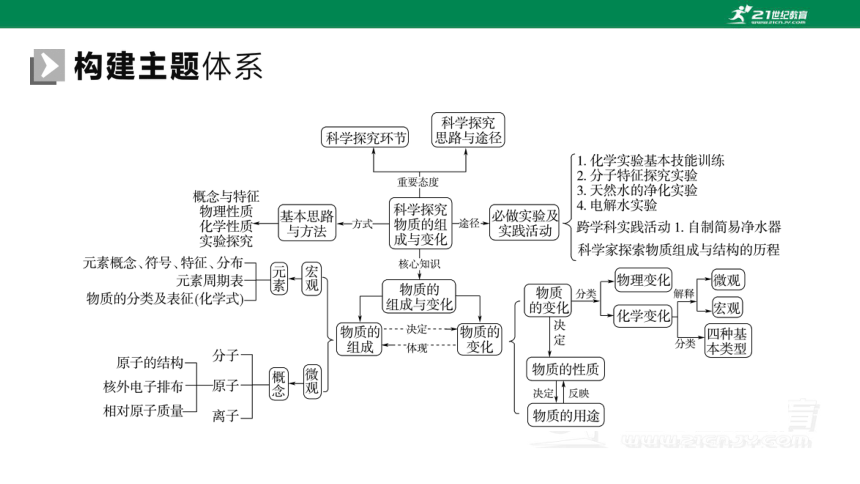

化零为整 构体系

“科学探究”是一种重要而有效的学习方式,在义务教育化学课程内容中单独设立主题,明确地提出发展科学探究能力所包含的内容及要求。该学习主题以科学探究的思路与方法来整合研究“物质构成的奥秘”项目下的相关知识,要求学生学会用探究的观念、微粒的观念来学习化学,建立宏观与微观的有机联系,加深对化学现象、物质的变化、性质的本质的理解。由于涵盖面广,此学习主题在考试中占有极大的篇幅,是考试的重点、难点。

“科学探究”这一主题内容庞杂,命题时往往会先叙述情境,根据情境中涉及的知识进行命题,所以做这类题时要学会提取有用信息,再联系教材知识作答。

1.探究生产生活领域中的“物质变化”问题,涉及水、氧气、二氧化碳等常见物质的性质、变化以及加热、试剂取用、过滤等基本实验操作与过程的相关知识,同时也会考查陌生反应,需要学生对知识有较强的迁移、应用能力。

2.物质的组成与构成的问题在考试中经常出现,一般以选择题为主,有时也会以填空题的形式出现,需要学生掌握元素概念、物质的分类、表征知识;分子与原子、离子的概念、结构、特性等相关知识,难度一般中等偏简单。

3.基础实验组合作为中考的特色,一般会同时出现在选择题和填空题中,在该部分此类题可涉及实验方案评价、操作注意事项、图像辨识等知识,综合性较强,难度中等,需要学生具有较高的化学素养以及对知识的灵活应用能力。

素养立意:能从化学视角对常见的生活现象、简单的跨学科问题进行探讨,能运用简单的技术与工程的方法初步解决与化学有关的实际问题。

项目1 生产生活领域中的“物质变化”问题

1.(2024·湖南中考)航天员在太空生活需要氧气和水。氧气和水的相互转化,体现了“合”与“分”的思想。

知识融合 搭项目

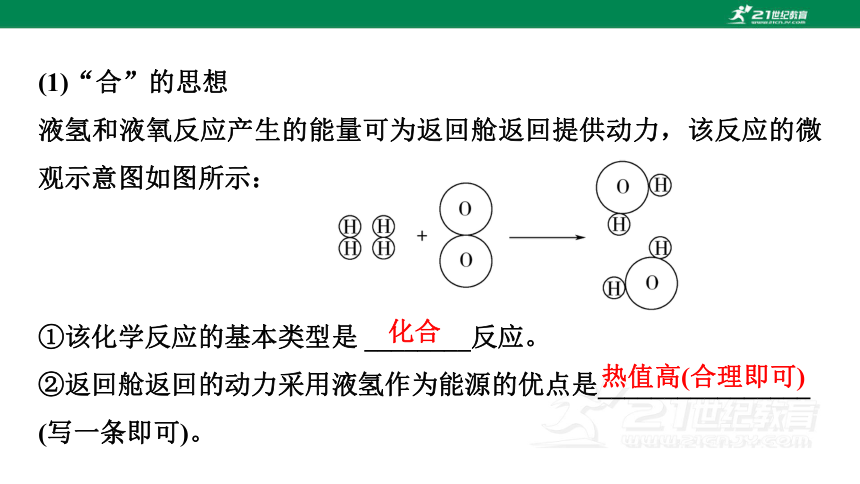

(1)“合”的思想

液氢和液氧反应产生的能量可为返回舱返回提供动力,该反应的微观示意图如图所示:

①该化学反应的基本类型是 ________反应。

②返回舱返回的动力采用液氢作为能源的优点是________________

(写一条即可)。

化合

热值高(合理即可)

(2)“分”的思想

航天员在空间站生活所需氧气主要通过电解水获得,该反应的化学

方程式是__________________________________________。

(3)“合”与“分”的思想

通过以上事实,证明了水是由________________组成。

氢元素与氧元素

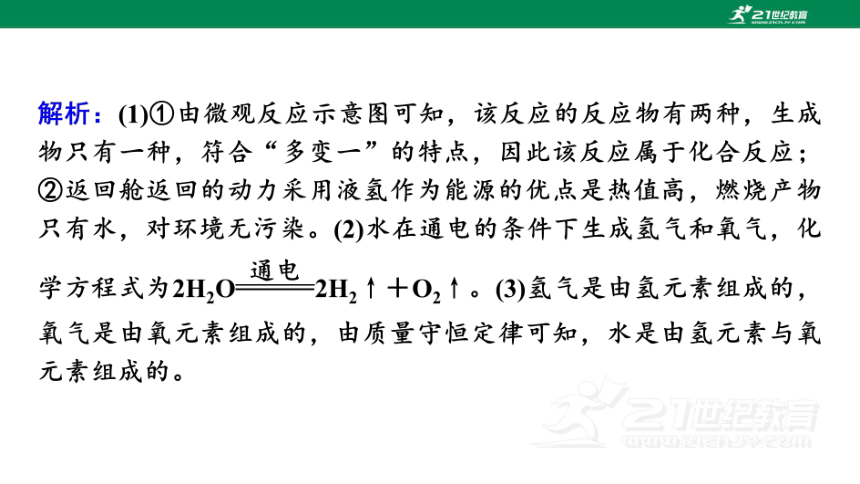

2.(2024·广东中考)【科普阅读】 加快能源转型升级,发展新质生产力。氢气是最理想的清洁能源,依据不同制取方式,可分为“绿氢”“灰氢”“蓝氢”“紫氢”和“金氢”等。如图带你认识“多彩”的氢。

储氢是实现氢能广泛应用的重要环节,分为物理储氢和化学储氢,前者包括高压气态、低温液态、吸附等储存方式,后者将氢气转化为其他化合物进行储存。“液氨储氢”的原理是氢气与氮气在一定条件下生成液氨,进行储存。

依据上文,回答问题。

(1)电解水制氢的化学方程式为________________________________。

(2)属于“绿氢”和“紫氢”的分别是________和________(填字母)。

a.风能发电制氢 b.煤燃烧发电制氢

c.核能发电制氢

(3)从微观角度解释,氢气能被压缩储存的原因是________________。

(4)将氢气降温液化进行储存,属于物理储氢中的____________储存方式。

a

c

分子之间存在间隔

低温液态

(5)“液氨储氢”属于________(填“物理”或“化学”)储氢。

(6)写出氢能的一种应用_____________________________________。

化学

作燃料等(合理即可)

素养立意:能用科学探究的思路与方法对物质的组成、构成及其变化的视角初步分析、解决一些与化学相关的简单的实际问题,发展辩证唯物主义世界观。

项目2 物质的组成与构成的问题

3.(2024·威海中考)认识物质成分

1803年,道尔顿创立科学原子论,揭示了元素和原子的内在联系:物质均由原子构成,原子不可分割;一种元素对应一种原子,原子质量为区分不同元素的标准。

(1)小明通过列举下图所示四种物质的微粒构成,驳斥了道尔顿“物质均由原子构成”的观点,请完成下表:

物质

金刚石 食盐 氧化镁 甲烷

构成微粒(用符号表示) ①______ ②_________ ③________ ④______

C

Na+、Cl-

Mg2+、O2-

CH4

(2)下表为氕、氘、氚原子的构成:

原子 质子数 中子数 电子数

氕 1 0 1

氘 1 1 1

氚 1 2 1

按照道尔顿区分不同元素的标准,上表中的原子对应3种元素。按照现代化学的元素概念,上表中的原子属于______种元素,理由是____________________。

1

它们的质子数相同

(3)有同学提出,组成元素相同的物质性质一定相同,你同意他的观点吗?请结合实例说明你的观点______________________________

___________________________________________________________

___________________。

不同意,如一氧化碳和二氧化碳

都是由碳、氧元素组成的化合物,由于分子的构成不同,它们的化

学性质不相同

解析:(1)金刚石是由碳元素组成的单质,是由碳原子构成;食盐的主要成分是氯化钠,是由钠离子和氯离子构成;氧化镁是由镁离子和氧离子构成;甲烷是由甲烷分子构成。(2)元素是具有相同质子数的一类原子的总称,按照现代化学的元素概念,上表中的原子属于1种元素,因为它们的质子数相同。(3)不同意他的观点,物质的组成元素相同,但分子的构成不一定相同,物质的性质不一定相同,如一氧化碳和二氧化碳都是由碳、氧元素组成的化合物,由于分子的构成不同,它们的化学性质不相同。

4.化学与我们的生活密切相关,会用化学眼光看物质世界及其变化,是学习化学后应有的素质。结合下面材料填空。

材料1:一氧化碳是一种没有颜色,没有气味的气体,它能够燃烧,燃烧时放出大量的热,火焰呈蓝色。

(1)从物质的宏观组成和微观构成看,CO和CO2____________相同,____________不同。

(2)从化学物质类别看,CO属于________(填“单质”或“化合物”)。

组成元素

分子构成

化合物

(3)从能量变化角度看,“放出大量的热”是化学能转化为________能的过程。

(4)从化学用语角度看,“CO具有可燃性”可表示为_________________________。

热

(5)从微观变化角度看,“CO燃烧”的微观模型示意图如下图所示,请把“反应中”的内容填画完整。

材料2:氧气在生产、生活中有广泛应用,制取氧气的方法有多种。

(一)工业制氧

将液态空气升温至-196~-183 ℃之间,使液氮先蒸发,剩余液氧储存于钢瓶里。

(6)从微观角度分析,液氮蒸发过程中,主要是氮分子的________发生改变。

间隔

(二)实验室制氧

(7)双氧水和二氧化锰制取氧气的微观过程如图1所示,将反应示意图补画完整。

(三)变压吸附法制氧

(8)利用变压吸附技术,以分子筛为吸附剂制取氧气。

由图2、图3可知:过程1中,空气通过分子筛吸附材料时,________分子更容易被吸附;过程2中,采用________方法,能使被吸附的气体释放出去(此过程称为解吸),分子筛吸附材料恢复吸附能力。过程1和过程2交替进行,可连续生产大量高纯度氧气。

氮气

降低压强

解析:(1)CO和CO2都是由碳元素和氧元素组成,因此组成元素相同,而一氧化碳由一氧化碳分子构成,二氧化碳由二氧化碳分子构成,因此两者的分子构成不同。

(2)CO是由C、O两种元素组成的纯净物,属于化合物。

(3)一氧化碳在空气中燃烧是化学能转化成热能。

(7)化学反应前后原子的种类与个数不发生变化,则图示中还缺少两个水分子,则图示为 。

(8)根据图示可知氮气分子更加容易被吸附;分子筛吸附氮气后压强会变大,则可以通过降低压强的方式将氮气放出。

素养立意:从科学探究的环节与内容的严谨性角度出发对实验操作、探究活动、结果分析等进行判断,初步形成注重严谨、环保、安全的探究能力。

A.水是一种常用的溶剂

B.水是由氢气和氧气组成

项目3 基础实验组合问题

5.(2024·兰州中考)下列有关水的描述中不正确的是( )

C.用肥皂水可区分硬水和软水

D.水的沸腾属于物理变化

B [水能溶解许多种物质,是一种常用的溶剂,A正确;水的化学式为H2O,物质是由元素组成的,则水是由氢元素和氧元素组成的,B不正确;用肥皂水可区分硬水和软水,向待测水中加入肥皂水,产生泡沫多浮渣少的是软水,产生泡沫少浮渣多的是硬水,可以鉴别,C正确;水的沸腾过程中只是状态的改变,没有新物质生成,属于物理变化,D正确。]

选项 A B C D

实验目的 检验产生的气体探究水的组成 验证面粉在一定条件下能发生爆炸 实验室制取CO2 比较火焰各层温度

实验

6.(2024·云南中考)下列实验不能达到相应实验目的的是( )

√

C [A.电解水实验中,将带火星的木条放在与电源正极相连的尖嘴管口,观察到木条复燃,证明正极收集到的气体是氧气;将点燃的木条放在与电源负极相连的尖嘴管口,观察到气体燃烧,火焰呈淡蓝色,在火焰上方罩一个干而冷的烧杯,观察到有水珠产生,证明负极收集到的气体是氢气,氧气由氧元素组成,氢气由氢元素组成,由此说明水是由氢元素和氧元素组成的,能达到实验目的;B.面粉具有可燃性,点燃蜡烛,用塑料盖盖住罐子,快速鼓入大量空气,使面粉充满罐子,会听到“砰”的一声响,伴随一团火光,塑料盖被掀起,说明面粉发生了爆炸,能达到实验目的;C.实验

室制取二氧化碳时,长颈漏斗下端要伸入液面以下,防止生成的气体从长颈漏斗中逸出,由于二氧化碳密度比空气大,所以收集二氧化碳应采用向上排空气法,不能达到实验目的;D.将火柴梗横放在火焰处,约1 s后取出,外焰处炭化最明显,焰心处炭化最不明显,说明外焰温度最高,焰心温度最低,可以比较火焰各层温度,能达到实验目的。]

实验方案的评价包括对实验原理及实验方案的评价、实验装置的评价、实验操作的评价、实验现象的描述与结论分析的评价等。评价的基本内容包括:

主题串讲(1-3单元) 科学探究物质的组成与变化

第三单元 探秘水世界

化零为整 构体系

“科学探究”是一种重要而有效的学习方式,在义务教育化学课程内容中单独设立主题,明确地提出发展科学探究能力所包含的内容及要求。该学习主题以科学探究的思路与方法来整合研究“物质构成的奥秘”项目下的相关知识,要求学生学会用探究的观念、微粒的观念来学习化学,建立宏观与微观的有机联系,加深对化学现象、物质的变化、性质的本质的理解。由于涵盖面广,此学习主题在考试中占有极大的篇幅,是考试的重点、难点。

“科学探究”这一主题内容庞杂,命题时往往会先叙述情境,根据情境中涉及的知识进行命题,所以做这类题时要学会提取有用信息,再联系教材知识作答。

1.探究生产生活领域中的“物质变化”问题,涉及水、氧气、二氧化碳等常见物质的性质、变化以及加热、试剂取用、过滤等基本实验操作与过程的相关知识,同时也会考查陌生反应,需要学生对知识有较强的迁移、应用能力。

2.物质的组成与构成的问题在考试中经常出现,一般以选择题为主,有时也会以填空题的形式出现,需要学生掌握元素概念、物质的分类、表征知识;分子与原子、离子的概念、结构、特性等相关知识,难度一般中等偏简单。

3.基础实验组合作为中考的特色,一般会同时出现在选择题和填空题中,在该部分此类题可涉及实验方案评价、操作注意事项、图像辨识等知识,综合性较强,难度中等,需要学生具有较高的化学素养以及对知识的灵活应用能力。

素养立意:能从化学视角对常见的生活现象、简单的跨学科问题进行探讨,能运用简单的技术与工程的方法初步解决与化学有关的实际问题。

项目1 生产生活领域中的“物质变化”问题

1.(2024·湖南中考)航天员在太空生活需要氧气和水。氧气和水的相互转化,体现了“合”与“分”的思想。

知识融合 搭项目

(1)“合”的思想

液氢和液氧反应产生的能量可为返回舱返回提供动力,该反应的微观示意图如图所示:

①该化学反应的基本类型是 ________反应。

②返回舱返回的动力采用液氢作为能源的优点是________________

(写一条即可)。

化合

热值高(合理即可)

(2)“分”的思想

航天员在空间站生活所需氧气主要通过电解水获得,该反应的化学

方程式是__________________________________________。

(3)“合”与“分”的思想

通过以上事实,证明了水是由________________组成。

氢元素与氧元素

2.(2024·广东中考)【科普阅读】 加快能源转型升级,发展新质生产力。氢气是最理想的清洁能源,依据不同制取方式,可分为“绿氢”“灰氢”“蓝氢”“紫氢”和“金氢”等。如图带你认识“多彩”的氢。

储氢是实现氢能广泛应用的重要环节,分为物理储氢和化学储氢,前者包括高压气态、低温液态、吸附等储存方式,后者将氢气转化为其他化合物进行储存。“液氨储氢”的原理是氢气与氮气在一定条件下生成液氨,进行储存。

依据上文,回答问题。

(1)电解水制氢的化学方程式为________________________________。

(2)属于“绿氢”和“紫氢”的分别是________和________(填字母)。

a.风能发电制氢 b.煤燃烧发电制氢

c.核能发电制氢

(3)从微观角度解释,氢气能被压缩储存的原因是________________。

(4)将氢气降温液化进行储存,属于物理储氢中的____________储存方式。

a

c

分子之间存在间隔

低温液态

(5)“液氨储氢”属于________(填“物理”或“化学”)储氢。

(6)写出氢能的一种应用_____________________________________。

化学

作燃料等(合理即可)

素养立意:能用科学探究的思路与方法对物质的组成、构成及其变化的视角初步分析、解决一些与化学相关的简单的实际问题,发展辩证唯物主义世界观。

项目2 物质的组成与构成的问题

3.(2024·威海中考)认识物质成分

1803年,道尔顿创立科学原子论,揭示了元素和原子的内在联系:物质均由原子构成,原子不可分割;一种元素对应一种原子,原子质量为区分不同元素的标准。

(1)小明通过列举下图所示四种物质的微粒构成,驳斥了道尔顿“物质均由原子构成”的观点,请完成下表:

物质

金刚石 食盐 氧化镁 甲烷

构成微粒(用符号表示) ①______ ②_________ ③________ ④______

C

Na+、Cl-

Mg2+、O2-

CH4

(2)下表为氕、氘、氚原子的构成:

原子 质子数 中子数 电子数

氕 1 0 1

氘 1 1 1

氚 1 2 1

按照道尔顿区分不同元素的标准,上表中的原子对应3种元素。按照现代化学的元素概念,上表中的原子属于______种元素,理由是____________________。

1

它们的质子数相同

(3)有同学提出,组成元素相同的物质性质一定相同,你同意他的观点吗?请结合实例说明你的观点______________________________

___________________________________________________________

___________________。

不同意,如一氧化碳和二氧化碳

都是由碳、氧元素组成的化合物,由于分子的构成不同,它们的化

学性质不相同

解析:(1)金刚石是由碳元素组成的单质,是由碳原子构成;食盐的主要成分是氯化钠,是由钠离子和氯离子构成;氧化镁是由镁离子和氧离子构成;甲烷是由甲烷分子构成。(2)元素是具有相同质子数的一类原子的总称,按照现代化学的元素概念,上表中的原子属于1种元素,因为它们的质子数相同。(3)不同意他的观点,物质的组成元素相同,但分子的构成不一定相同,物质的性质不一定相同,如一氧化碳和二氧化碳都是由碳、氧元素组成的化合物,由于分子的构成不同,它们的化学性质不相同。

4.化学与我们的生活密切相关,会用化学眼光看物质世界及其变化,是学习化学后应有的素质。结合下面材料填空。

材料1:一氧化碳是一种没有颜色,没有气味的气体,它能够燃烧,燃烧时放出大量的热,火焰呈蓝色。

(1)从物质的宏观组成和微观构成看,CO和CO2____________相同,____________不同。

(2)从化学物质类别看,CO属于________(填“单质”或“化合物”)。

组成元素

分子构成

化合物

(3)从能量变化角度看,“放出大量的热”是化学能转化为________能的过程。

(4)从化学用语角度看,“CO具有可燃性”可表示为_________________________。

热

(5)从微观变化角度看,“CO燃烧”的微观模型示意图如下图所示,请把“反应中”的内容填画完整。

材料2:氧气在生产、生活中有广泛应用,制取氧气的方法有多种。

(一)工业制氧

将液态空气升温至-196~-183 ℃之间,使液氮先蒸发,剩余液氧储存于钢瓶里。

(6)从微观角度分析,液氮蒸发过程中,主要是氮分子的________发生改变。

间隔

(二)实验室制氧

(7)双氧水和二氧化锰制取氧气的微观过程如图1所示,将反应示意图补画完整。

(三)变压吸附法制氧

(8)利用变压吸附技术,以分子筛为吸附剂制取氧气。

由图2、图3可知:过程1中,空气通过分子筛吸附材料时,________分子更容易被吸附;过程2中,采用________方法,能使被吸附的气体释放出去(此过程称为解吸),分子筛吸附材料恢复吸附能力。过程1和过程2交替进行,可连续生产大量高纯度氧气。

氮气

降低压强

解析:(1)CO和CO2都是由碳元素和氧元素组成,因此组成元素相同,而一氧化碳由一氧化碳分子构成,二氧化碳由二氧化碳分子构成,因此两者的分子构成不同。

(2)CO是由C、O两种元素组成的纯净物,属于化合物。

(3)一氧化碳在空气中燃烧是化学能转化成热能。

(7)化学反应前后原子的种类与个数不发生变化,则图示中还缺少两个水分子,则图示为 。

(8)根据图示可知氮气分子更加容易被吸附;分子筛吸附氮气后压强会变大,则可以通过降低压强的方式将氮气放出。

素养立意:从科学探究的环节与内容的严谨性角度出发对实验操作、探究活动、结果分析等进行判断,初步形成注重严谨、环保、安全的探究能力。

A.水是一种常用的溶剂

B.水是由氢气和氧气组成

项目3 基础实验组合问题

5.(2024·兰州中考)下列有关水的描述中不正确的是( )

C.用肥皂水可区分硬水和软水

D.水的沸腾属于物理变化

B [水能溶解许多种物质,是一种常用的溶剂,A正确;水的化学式为H2O,物质是由元素组成的,则水是由氢元素和氧元素组成的,B不正确;用肥皂水可区分硬水和软水,向待测水中加入肥皂水,产生泡沫多浮渣少的是软水,产生泡沫少浮渣多的是硬水,可以鉴别,C正确;水的沸腾过程中只是状态的改变,没有新物质生成,属于物理变化,D正确。]

选项 A B C D

实验目的 检验产生的气体探究水的组成 验证面粉在一定条件下能发生爆炸 实验室制取CO2 比较火焰各层温度

实验

6.(2024·云南中考)下列实验不能达到相应实验目的的是( )

√

C [A.电解水实验中,将带火星的木条放在与电源正极相连的尖嘴管口,观察到木条复燃,证明正极收集到的气体是氧气;将点燃的木条放在与电源负极相连的尖嘴管口,观察到气体燃烧,火焰呈淡蓝色,在火焰上方罩一个干而冷的烧杯,观察到有水珠产生,证明负极收集到的气体是氢气,氧气由氧元素组成,氢气由氢元素组成,由此说明水是由氢元素和氧元素组成的,能达到实验目的;B.面粉具有可燃性,点燃蜡烛,用塑料盖盖住罐子,快速鼓入大量空气,使面粉充满罐子,会听到“砰”的一声响,伴随一团火光,塑料盖被掀起,说明面粉发生了爆炸,能达到实验目的;C.实验

室制取二氧化碳时,长颈漏斗下端要伸入液面以下,防止生成的气体从长颈漏斗中逸出,由于二氧化碳密度比空气大,所以收集二氧化碳应采用向上排空气法,不能达到实验目的;D.将火柴梗横放在火焰处,约1 s后取出,外焰处炭化最明显,焰心处炭化最不明显,说明外焰温度最高,焰心温度最低,可以比较火焰各层温度,能达到实验目的。]

实验方案的评价包括对实验原理及实验方案的评价、实验装置的评价、实验操作的评价、实验现象的描述与结论分析的评价等。评价的基本内容包括:

同课章节目录