中考化学复习第一单元步入化学殿堂课件

图片预览

文档简介

(共171张PPT)

第一单元 步入化学殿堂

枣庄考情分析

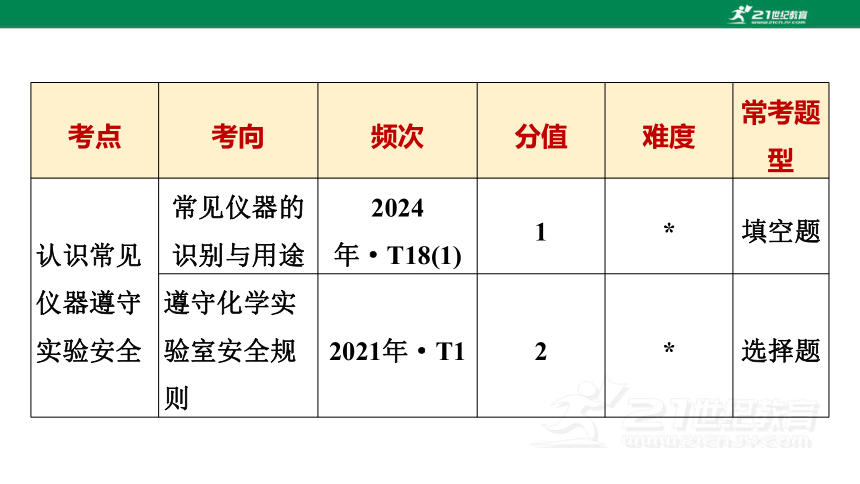

考点 考向 频次 分值 难度 常考题型

物质的变化与性质 物理变化和化学变化 2023年·T1 2 * 选择题

物理性质和化学性质 2022年·T4 2 ** 选择题

体验化学探究 化学探究环节 2021年·T13(2、Ⅱ) 2 * 填空题

考点 考向 频次 分值 难度 常考题型

认识常见仪器遵守实验安全 常见仪器的识别与用途 2024年·T18(1) 1 * 填空题

遵守化学实验室安全规则 2021年·T1 2 * 选择题

考点 考向 频次 分值 难度 常考题型

基本实验操作 化学试剂的取用 2024年·T4

2022年·T3(A) 2 * 选择题

物质的加热 2024年·T4(C)

2023年·T1

2022年·T3(B) 2 * 选择题

仪器的连接与洗涤 2024年·T18(3) 2 * 选择题

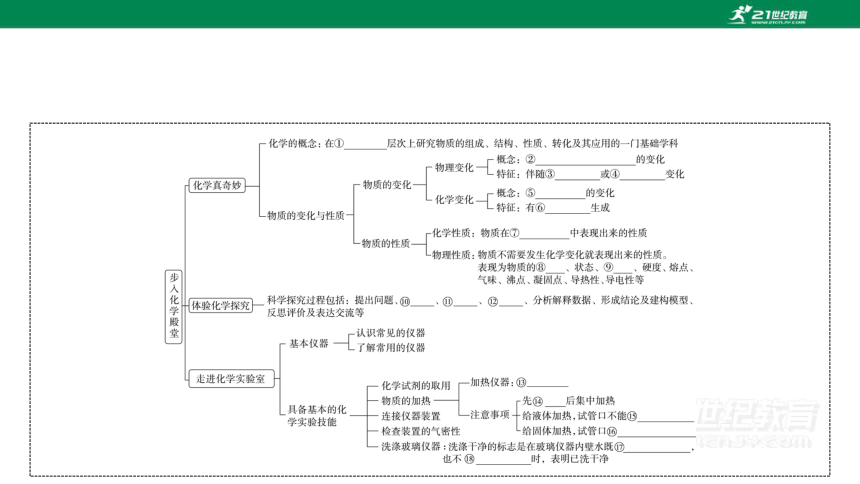

单元体系构建

①分子 ②没有生成新物质 ③形状 ④状态 ⑤生成新物质 ⑥新物质 ⑦化学变化 ⑧颜色 ⑨密度 ⑩形成假设 设计并实施实验或调查方案 获取证据 酒精灯 预热 对着自己或他人 略向下倾斜 不聚成水滴 成股流下

1.[概念对比]物理变化是指______________________,化学变化是指__________________,两者的根本区别是___________________,两者的联系是_______________________________________________;

物理性质是指______________________________________________,

化学性质是指_______________________________________________。

深化研讨 任务达成

任务一 物质的变化与性质

没有生成新物质的变化

生成新物质的变化

是否有新物质生成

化学变化过程中一定同时发生物理变化

物质不需要发生化学变化就表现出来的性质

物质在化学变化中表现出来的性质

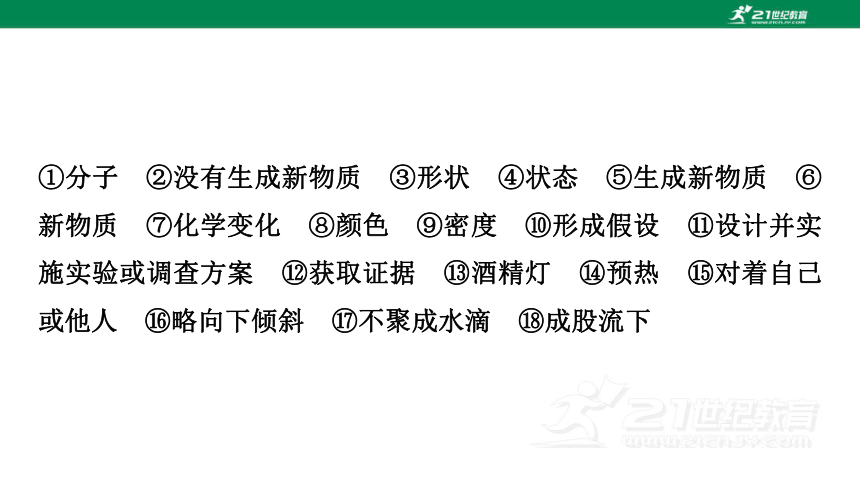

2.[问题思考]物质的性质与用途有什么样的关系?

物质的性质 物质的用途

决定

反映

3.[应用体验]

(1)判断下列关于蜡烛的描述属于物理变化的是________(填字母,下同);属于化学变化的是______;属于物理性质的是______;属于化学性质的是______。

A.用小刀切下一小块石蜡

B.石蜡密度比水小

C.烛芯周围的石蜡熔化

D.点燃蜡烛,石蜡燃烧生成水和二氧化碳

E.石蜡具有可燃性

F.石蜡难溶于水

AC

D

BF

E

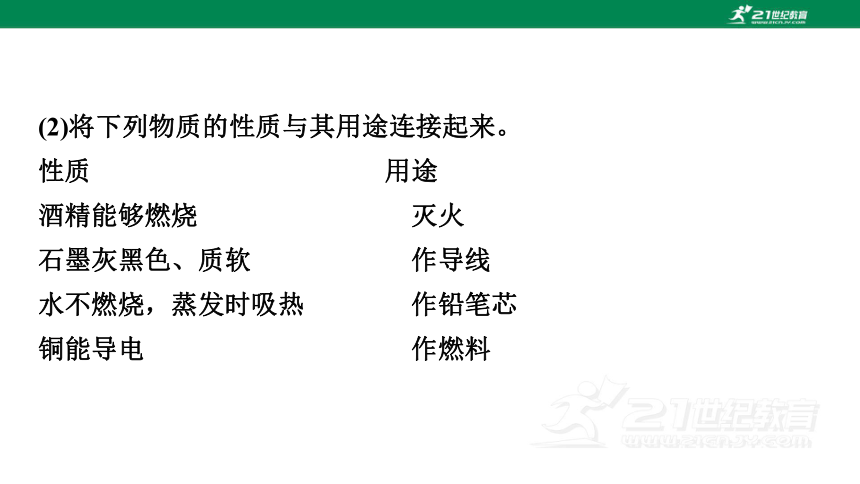

(2)将下列物质的性质与其用途连接起来。

性质 用途

酒精能够燃烧 灭火

石墨灰黑色、质软 作导线

水不燃烧,蒸发时吸热 作铅笔芯

铜能导电 作燃料

物理变化和化学变化

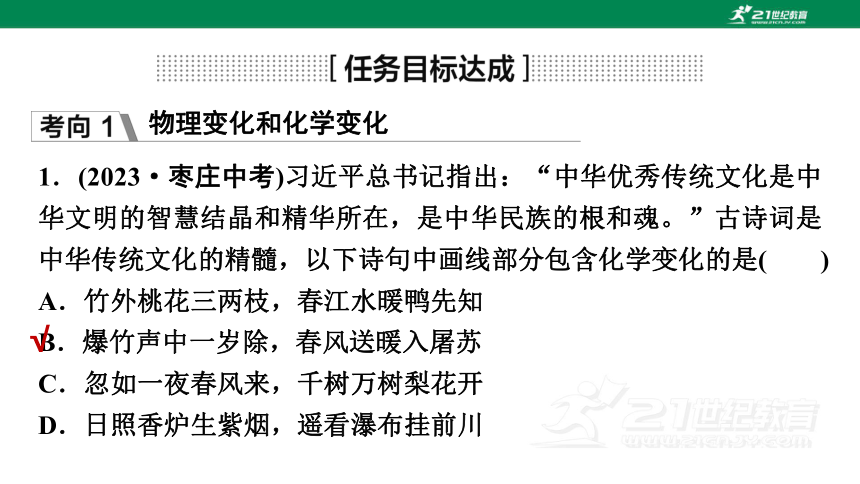

1.(2023·枣庄中考)习近平总书记指出:“中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶和精华所在,是中华民族的根和魂。”古诗词是中华传统文化的精髓,以下诗句中画线部分包含化学变化的是( )

A.竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知

B.爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏

C.忽如一夜春风来,千树万树梨花开

D.日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川

√

B [春江水暖鸭先知,无新物质生成,A不符合题意; 爆竹声中一岁除,有新物质生成,包含化学变化,B符合题意;千树万树梨花开,无新物质生成,C不符合题意; 日照香炉生紫烟,无新物质生成,D不符合题意。]

2.(2024·滨州中考)成语是中华民族文明与智慧的结晶,是中华文化的瑰宝。下列成语所描述的情境主要包含化学变化的是( )

A.刻舟求剑 B.火上浇油

C.立竿见影 D.杯弓蛇影

√

B [“刻舟求剑”没有新物质的生成,属于物理变化,A不符合题意;“火上浇油”描述了向燃烧的火中添加油,油燃烧会生成二氧化碳和水蒸气等新物质,属于化学变化,B符合题意;“立竿见影”描述的是把竹竿立在阳光下,立刻就能看到影子,没有新物质的生成,属于物理变化,C不符合题意;“杯弓蛇影”是光的反射现象,此过程中没有新物质的生成,属于物理变化,D不符合题意。]

3.诗词凝聚中华传统文化的精髓。下列诗句描写的变化体现了物质的化学性质的是( )

A.千里冰封,万里雪飘

B.蒹葭苍苍,白露为霜

C.野火烧不尽,春风吹又生

D.明月松间照,清泉石上流

物理性质和化学性质

√

C [“千里冰封,万里雪飘”描述的是水由液体变成固体冰、雪的过程,没有生成新物质,A不体现化学性质;“蒹葭苍苍,白露为霜”诗中的“露”和“霜”分别是物质变化中的液化现象和凝华现象,没有生成新物质,B不体现化学性质;“野火烧不尽,春风吹又生”描述的是草木燃烧生成水和二氧化碳等物质的过程,属于化学变化,C体现化学性质;“明月松间照,清泉石上流”描述的是月光照射,溪水流淌的过程,没有生成新物质,D不体现化学性质。]

4.丙二醇有以下资料:①化学式C3H8O2;②无色黏稠状的透明液体;③无味;④易燃;⑤沸点245 ℃;⑥熔点6.5 ℃;⑦无腐蚀性;⑧可用作水果催熟剂等。其中属于丙二醇的物理性质的是( )

A.①③⑥⑦ B.②③⑤⑥

C.③④⑦⑧ D.②④⑥⑧

√

B [丙二醇的颜色、状态、气味、熔点、沸点等性质不需要通过化学变化表现出来,属于丙二醇的物理性质。丙二醇的可燃性、无腐蚀性、可用作水果催熟剂等性质需要通过化学变化表现出来,属于丙二醇的化学性质。属于丙二醇的物理性质的是②③⑤⑥。]

1.化学变化和物理变化判断的方法

(1)判断依据:是否有新物质生成。此处“新物质”指的是组成或结构与变化前物质不同的物质。

(2)成语、谚语和古诗词中的变化:

①物理变化:刻舟求剑;滴水成冰;忽如一夜春风来,千树万树梨花开;日照香炉生紫烟;白玉为堂金作马;千里冰封,万里雪飘;冰冻三尺,非一日之寒;夜来风雨声,花落知多少。

②化学变化:钻木取火;百炼成钢;火上浇油;死灰复燃;野火烧不尽,春风吹又生;春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干;爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。

2.变化和性质的区分

(1)概念比较法:物质的性质(物理性质、化学性质)是物质固有的属性,不论变化是否在进行,它都是客观存在的事实;而物质的变化则强调的是一个过程,重在“变”。

(2)关键字判断法:叙述“物质变化”时,直接描述的是一个“变”的过程,在描述时,多用“变成了”“生成了”等词语以表示已完成或正在进行,如蜡烛在空气中燃烧;叙述性质时,通常在描述物质变化的基础上增加“可以”“能”“容易”“难”“会”等字词。物理变化加上这些词是物理性质,化学变化加上这些词是化学性质。

3.性质种类的判断

方法关键是看性质所反应的过程,若过程为物理变化,该性质即为物理性质,若过程为化学变化,该性质即为化学性质。

1.[教材实验]小明在实验室里探究蜡烛燃烧的奥秘。

【提出问题】

小明在观察蜡烛燃烧时发现了这样的现象:蜡烛的火焰集中在烛芯周围,石蜡在不断熔化,而液态的石蜡却没有直接燃烧。这是为什么呢?固体石蜡是否需要变成石蜡蒸气后才能被点燃?

【猜想与假设】

小明的假设:在空气中点燃蜡烛时,固体石蜡要变成蒸气才能燃烧。

任务二 体验化学探究

【设计并实施实验方案】

小明设计了下列实验方案来验证自己的假设,请你完成下表:

实验步骤 实验现象 实验结论

实验一 _______________________

_______________________

_______________________ _________________

_________________ 固体石蜡

不易燃烧

实验二 点燃一支蜡烛,待烛芯周围有较多的石蜡油产生时,熄灭蜡烛,立即尝试用火柴点燃石蜡油 石蜡油不燃烧 _____________

_____________

从蜡烛上刮下一些固体石蜡,放在蒸发皿里,尝试用火柴点燃

固体石蜡不易被

点燃

液体石蜡不易

燃烧

实验步骤 实验现象 实验结论

实验三 用坩埚钳夹持一根短玻璃管,将其一端插入燃着的蜡烛烛芯附近,一段时间后用火柴在玻璃管另一端点燃(如下图所示)

玻璃管处的石蜡蒸气能够燃烧 ___________________

___________________

石蜡蒸气能够燃烧

(表述合理皆可)

【形成结论】

小明获得的结论:石蜡是先熔化成________再变成________才燃烧的,气态的石蜡比液态或固态的石蜡更容易被点燃。

【反思与交流】

(1)对探究过程的反思

小明的反思:在试图点燃液态石蜡时,起初是先把石蜡油滴到蒸发皿中再尝试点燃的,始终未能得到液态石蜡,其原因是_________________;后来想到的改进方法:将小块石蜡放在蒸发皿中,加热至溶化后,尝试直接点燃石蜡油,获得了预期的效果。

液态

气态

石蜡油冷凝太快。

(2)有待进一步研究的问题

如何证明石蜡燃烧的产物有二氧化碳和水,请你写出实验的步骤和预期的现象_________________________________________________

________________________________________________________。

将石蜡点燃,在火焰上方罩一个干而冷的烧杯,有水雾产生,迅速将烧杯倒置,倒入澄清石灰水,石灰水变浑浊

2.[应用体验]下面是某学习小组针对科学探究提出的几个问题,请将下列所述基本环节补充完整。

(1)“呼出气体是什么?”属于科学探究中的________环节。

(2)“呼出气体中可能含有二氧化碳”属于科学探究中的________环节。

(3)“可以用澄清石灰水检验二氧化碳”,属于科学探究中的________环节。

①提出问题 ②猜想与假设 ③设计实验

①

②

③

科学探究环节

1.在购买西瓜时,我们会用手来拍打西瓜听声音,然后根据声音来判断西瓜是否已经成熟。“听声音”这个环节,类似科学探究中的( )

A.提出问题 B.建立假设

C.收集证据 D.得出结论

√

C [科学探究的主要环节有:提出问题→猜想与假设→制定计划(或设计方案)→进行实验→收集证据→解释与结论→反思与评价→拓展与迁移。购买西瓜时,我们会用手来拍打西瓜听声音,这属于科学探究中的收集事实证据。]

2.法拉第曾以《蜡烛的故事》为题,为青少年连续开展了多次报告。下表列举了报告中涉及的问题及对问题的回答,其中“对问题的回答”属于“设计实验方案”的是( )

选项 问题 对问题的回答

A 吹灭蜡烛时产生的白烟是什么? 主要成分是石蜡蒸气

B 火焰为什么向上? 热气流上升,形成对流

选项 问题 对问题的回答

C 火焰明亮的原因是什么? 与火焰中有碳颗粒有关,碳颗粒会影响火焰明亮程度

D 火焰不同部位温度高低如何比较? 用一张纸在火焰中心一掠,观察纸上留下的火痕特点

√

D [A项的回答属于结论性的回答;B项、C项的回答属于解释性的回答;D项的回答属于验证性的回答,故答案选D。]

3.2023年9月21日航天员桂海潮在空间站点燃一支蜡烛。发现火焰呈近似的球形,与地面燃烧现象不同。地面点燃蜡烛时,对实际现象描述错误的是( )

A.蜡烛燃烧生成水和二氧化碳

B.石蜡先熔化

C.火焰分三层

D.罩在火焰上方的烧杯内壁出现水珠

实验现象的描述

√

A [蜡烛燃烧生成水和二氧化碳,指出了产物名称,属于实验结论,不是反应现象的描述,A错误;石蜡先熔化为液态,B正确;火焰分三层,分别是外焰、内焰、焰心,C正确;蜡烛燃烧生成水,罩在火焰上方的烧杯内壁出现水珠,D正确。]

1.科学探究的环节

(1)化学探究过程中问题的提出、猜想与假设,以及对问题的解决都要以生活现象、已有知识、题设信息等为基础,要有针对性,不能不着边际地乱猜、乱想。

(2)在确定环节归属时应仔细阅读题给信息、环节描述,分析其反映的内容,并结合科学探究的具体环节进行判断。

2.化学变化伴随的现象

实验现象主要是指用眼看、鼻闻、耳听、手感等方式得到实验的现象。描述实验现象时要注意以下几点:

(1)描述实验现象一般按:一光、二热、三生成的顺序描述。

(2)不能以结论代替现象,如镁条在氧气中燃烧的实验现象是“发出耀眼的白光,放出热量,生成白色固体”,而不能用结论“生成氧化镁”代替“生成白色固体”。

(3)要明确“光”和“火焰”以及“烟”和“雾”(“烟”是固体,“雾”是液体)等概念的区别,不能相互代替。

(4)要用科学的化学术语,不能口语化。

1.[应用体验]认识常见仪器

用作少量试剂的反应容器在常温或加热时使用的是______;用于量度液体的体积,不能加热,不能作反应的容器的是________;用于收集或储存少量气体的是________;用于吸取和滴加少量液体的是___________。

任务三 认识常见仪器 遵守实验安全

试管

量筒

集气瓶

胶头滴管

【连一连】将A组适当的仪器与B组的用途连线:

A组 B组

漏斗 取块状试剂

药匙 给酒精灯添加酒精

量筒 量取20 mL液体

镊子 滴加少量液体

试管夹 夹持试管

胶头滴管 少量粉末状试剂

2.[问题思考]同学们的下列行为是否安全?若有不安全因素,试将其指出。

A.长颈漏斗 B.蒸发皿

常见仪器的识别与用途

1.(2024·重庆中考)粗盐提纯实验中用到的下列仪器,名称不正确的是( )

C.烧杯 D.酒精灯

A [A图为普通漏斗,错误;B图为蒸发皿,正确;C图为烧杯,正确;D图为酒精灯,正确。]

2.化学是一门以实验为基础的科学。下列仪器用途不正确的是

( )

√

A [量筒只能用于量取一定体积的液体,不能用作反应容器,A错误;试管可用作少量试剂的反应容器,B正确;烧杯既可用于配制溶液,又可用作反应容器,C正确;酒精灯是实验室中最常用的热源,可用于给物质加热,D正确。]

3.下列行为中,符合实验室安全规则要求的是( )

A.实验结束后,剩余的试剂不能随意丢弃,一定要放回原瓶

B.酒精灯被碰翻着火时,立即用湿抹布盖灭

C.加热试管中的液体时,不能将试管口对着他人,可以对着自己

D.实验室中,没有毒性的试剂不能品尝,但可以用手抓取

遵守化学实验室安全规则

√

B [A.实验结束后,剩余试剂应放入指定的容器内,不能随意丢弃,不能倒入下水道,不能放回原瓶,说法错误;B.酒精灯被碰翻着火时,立即用湿抹布盖灭,说法正确;C.加热试管中的液体时,不能将试管口对着他人,也不要对着自己,说法错误;D.在使用试剂时为保证安全,要做到不能用手接触试剂,不能直接用手抓取,说法错误。]

4.(2024·长春中考)2024年4月,我国搭载了神舟十八号载人飞船的火箭发射成功。化学为航空航天领域的发展提供了强有力的支撑,火箭的成功发射凝聚了科学家们的心血。优秀的科学工作者要具备严谨求实的科学态度,下列行为与之不符的是( )

A.熟悉实验流程,避免安全事故

B.遵守实验规则,规范实验操作

C.认真观察记录,重视异常现象

D.追求个人私利,剽窃他人成果

√

D [熟悉实验流程,避免安全事故,是优秀的科学工作者需要具备的科学态度,A不符合题意;遵守实验规则,规范实验操作,是优秀的科学工作者需要具备的科学态度,B不符合题意;认真观察记录,重视异常现象,是优秀的科学工作者需要具备的科学态度,C不符合题意;追求个人私利,剽窃他人成果,不符合题意,高科学研究应具备的求真务实的精神,不是优秀的科学工作者需要具备的科学态度,D符合题意。]

1.常见仪器的用途

(1)广口瓶用于存放固体试剂;(2)细口瓶用于存放液体试剂;(3)滴瓶用于存放液体试剂;(4)量筒用于量取一定体积的液体(精确度一般为0.1 mL);(5)托盘天平用于称量物质的质量(精确到0.1 g)。

2.实验室安全规则

(1)“三不”原则:在实验室里,不要用手接触试剂;不要把鼻孔凑到容器口闻试剂气味;严禁品尝试剂。

(2)剩余试剂的处理原则:剩余试剂既不要放回原瓶,也不要随意丢弃,更不能带出实验室,要放入指定容器内。

(3)化学试剂柜中试剂要分类摆放,标签向外。

1.[知识填充]化学试剂的取用

(1)固体试剂的取用

①块状(或颗粒状)试剂的取用(一横二放三慢竖)

任务四 基本实验操作

平放

镊子

试管口

②粉末状固体试剂的取用(一横二送三竖立)

平放

药匙

纸槽

竖立

多量取液—倾倒法 少量取液—滴加法 定量取液—量取法

(2)液体试剂的取用

细口瓶

手心

紧靠试管口

倒放

2.[应用体验]

(1)判断下列操作的正误

( ) ( ) ( ) ( )

×

√

×

×

(2)下列操作正确的是( )

A.连接仪器 B.气密性检查

C.振荡液体 D.刷洗仪器

E.液体读数 F.称量氯化钠固体

√

化学试剂的取用

1.下面四位同学对“实验室试剂取用规则”这一话题发表的见解正确的是( )

A.①③

B.①④

C.②④

D.③④

√

C [①实验室里不能品尝试剂,也不可以用手触摸任何试剂,错误;②严格按实验规定用量取用试剂,如果没有说明用量,一般取最少量,液体1~2 mL,固体只要盖满试管的底部,正确;③实验室应遵循节约原则,但是剩余试剂不能倒回原瓶,要放入指定容器内,错误;④对化学实验中剩余试剂,应放入的指定的容器内,既不能放回原瓶,也不可随意丢弃,更不能带出实验室,正确,C符合题意。]

2.下列实验操作正确的是( )

A.液体的倾倒 B.称量物品

C.量取一定量的液体 D.用滴管取液体

√

A [A项倾倒液体的操作是正确的;托盘天平的使用要遵循“左物右码”的原则,图中所示操作砝码与试剂位置放反了,B错误;量取液体读数时,视线要与液体的凹液面最低处保持水平,C错误;用滴管取液体时,要在空气中挤压胶帽,D错误。]

3.(2024·滨州中考)试管是实验中常用仪器,试管口朝向可能因实验的不同而不同。下列实验中试管口的朝向错误的是( )

物质的加热

A.给试管里的液体加热 B.向试管中加入块状固体

C.给试管里的固体加热 D.向试管中滴加液体试剂

√

C [给试管里的液体加热时,试管口应向上倾斜,与桌面约成45°角,用试管夹夹在试管的中上部,手握试管夹的长柄,A试管口的朝向正确;向试管中加入块状固体时,应先将试管平放,用镊子把块状固体放在试管口,再慢慢将试管竖立起来,使固体滑到试管底部,B试管口的朝向正确;给试管里的固体加热时,试管口应略向下倾斜,防止冷凝水倒流使试管炸裂,C试管口的朝向错误;向试管中滴加液体试剂时,试管口应垂直向上,D试管口的朝向正确。]

4.实验操作要科学规范,更要关注环保、安全等问题。下列关于酒精灯的使用不正确的是( )

A.点燃酒精灯 B.添加酒精 C.存放酒精灯 D.给固体加热

√

C [用火柴点燃酒精灯,A正确;添加酒精用漏斗,不能直接添加,B正确;存放酒精灯防止酒精挥发要用灯帽盖着存放,C不正确;加热试管中的固体,试管口要略向下倾斜,用外焰加热,D正确。]

5.下列实验操作正确的是( )

仪器的连接与洗涤

A.连接仪器 B.塞紧胶塞 C.清洗试管 D.处理废弃试剂

√

A [连接玻璃管与橡胶管时,应将玻璃管口用水润湿,减小摩擦,A正确;连接仪器时,应将胶塞用水润湿,旋进试管,不可按压,以免损坏试管,B错误;清洗试管应左右振荡,C错误; 废弃试剂要倒入指定废液缸中,不能倒入下水道中,D错误。]

6.如图所示,某同学采用手握试管外壁的方法检查装置的气密性,若装置的气密性良好,则将双手移开一会后,烧杯内导管处的现象(画圈部分)是( )

A B

C D

√

C [采用手握试管外壁的方法检查装置的气密性,若装置的气密性良好,导管口会有气泡冒出,将双手移开一会后,烧杯内导管中的液柱会上升。]

1.加热时的仪器

(1)能直接加热的仪器:试管、蒸发皿、燃烧匙、坩埚。

(2)垫陶土网加热的仪器:烧杯、烧瓶、锥形瓶。

2.用天平称量物质

(1)称量时:“左物右码”。

(2)物品不能直接放在托盘上称量,应放在称量纸上称量;易潮解或有腐蚀性的物品(如氢氧化钠固体)要放在烧杯内称量。

(3)砝码和物品放反时,物质实际质量=砝码质量-游码质量。

3.用量筒量取液体

(1)选用量筒的量程要与所取液体的体积接近,不能相差太大或太小。量取液体时,先向量筒内倾倒液体,在接近刻度线时改用胶头滴管滴加至刻度线。

(2)读数时,量筒应放置在水平桌面上,视线与量筒内液体凹液面的最低处保持水平。若俯视会使读数偏大;若仰视会使读数偏小。

1.化学科学的神奇之处在于它能改造物质世界,化学改变世界的途径是使物质发生化学变化。以下过程一定涉及化学变化的是( )

A.医务工作者穿戴隔离衣,佩戴防护眼罩

B.高压风机将冰片粉碎、吹出,形成雪花

C.“天宫课堂”在轨演示水油分离实验

D.中国科学家用二氧化碳合成淀粉

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

分层评价 即时反馈

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

D [医务工作者穿戴隔离衣,佩戴防护眼罩过程中没有新物质生成,A属于物理变化;高压风机将冰片粉碎、吹出,形成雪花过程中没有新物质生成,B属于物理变化;“天宫课堂”在轨演示水油分离实验过程中没有新物质生成,C属于物理变化;中国科学家用二氧化碳合成淀粉过程中有新物质生成,D属于化学变化。]

2.世界万物是在不断变化的,下列变化属于化学变化的是( )

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

A.铁锅生锈 B.干冰升华

C.海水晒盐 D.冰雪融化

√

A [铁锅生锈过程中铁变成铁锈,有新物质生成,A属于化学变化;干冰升华是固态二氧化碳变为气态二氧化碳的过程,没有新物质生成,B属于物理变化;海水晒盐过程中液态水变为气态水,没有新物质生成,C属于物理变化;冰雪融化过程是固态的水变为液态水的过程,没有新物质生成,D属于物理变化。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

3.(2024·青岛中考)下列对酒精性质的描述,属于化学性质的是

( )

A.无色液体

B.有特殊气味

C.易挥发

D.能燃烧

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

√

D [颜色、状态不需要通过化学变化就能表现出来,故无色液体属于物理性质,A不符合题意;气味不需要通过化学变化就能表现出来,故有特殊气味属于物理性质,B不符合题意;挥发性不需要通过化学变化就能表现出来,故易挥发属于物理性质,C不符合题意;能燃烧需要通过化学变化才能表现出来,属于化学性质,D符合题意。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

4.某手机外屏采用的全新玄武钢化昆仑玻璃,下列关于玄武钢化昆仑玻璃性质的推测,正确的是( )

A.透光性好

B.常温下易与氧气反应

C.易溶于水

D.见光易分解

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

√

A [由玄武钢化昆仑玻璃的用途是做手机屏幕可看出:它与氧气不容易反应,并且见光也不能分解,不能溶于水,透光性应当十分好。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

5.小明一组的同学在进行实验室制取二氧化碳的实验时,发现气体产生的速度太慢了,他跟组员们说这可能是石灰石加的太少的缘故,在以后的实验中要注意所加试剂的量。这属于科学探究中的

( )

A.猜想假设 B.反思评价

C.设计实验 D.得出结论

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

√

B [根据题意,在进行实验室制取二氧化碳的实验时,发现气体产生的速度太慢了,他跟组员们说这可能是石灰石加的太少的缘故,在以后的实验中要注意所加试剂的量。这属于科学探究中的反思评价,B符合题意。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

6.(2024·广西中考)下列行为不符合实验室安全常识的是( )

A.在实验室嬉戏打闹,吃零食

B.远离火源存放易燃易爆试剂

C.酒精灯不慎被碰倒着火,立即用湿抹布盖灭

D.眼里溅入试剂,立即用水冲洗,必要时送医治疗

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

√

A [禁止在实验室内嬉戏打闹,吃零食,A不符合实验室安全常识;远离火源存放易燃易爆试剂,B符合实验室安全常识;酒精灯不慎被碰倒着火,立即用湿抹布盖灭,隔绝氧气灭火,C符合实验室安全常识;眼里溅入试剂,立即用水冲洗,切不可用手揉眼睛,洗的时候要眨眼睛,必要时送医治疗,D符合实验室安全常识。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

7.在观察水的沸腾实验中需要加热约120 mL的水,要用到下列仪器中的( )

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

A.①④⑤⑥ B.②③④⑥

C.①③④⑤ D.②③⑤⑥

√

A [观察水的沸腾现象,要有盛水的容器,应在烧杯和试管中选取,但是用水量120 mL,由给试管中的液体加热时,试管中的液体不能超过试管容积的三分之一,则要选择 360 mL 以上的试管,这不可能,所以用烧杯;用烧杯给水加热应选择固定仪器,要用铁架台;由于烧杯底面积大,易受热不均而炸裂,所以还要用陶土网;酒精灯是热源仪器,加热必须选择酒精灯。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

8.(2024·烟台中考)正确的实验操作是实验成功和人身安全的重要保证。下列实验操作正确的是( )

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

A.称量氢氧化钠 B.读取液体体积 C.过滤 D.检查气密性

√

D [A.托盘天平的使用要遵循“左物右码”的原则,且氢氧化钠具有腐蚀性,应放在玻璃器皿中称量,错误;B.量取液体读数时,视线与液体的凹液面最低处保持水平,图中仰视刻度,错误;C.过滤时要注意“一贴、二低、三靠”的原则,图中缺少玻璃棒引流、漏斗下端没有紧靠在烧杯内壁上,错误;D.检查装置气密性的方法:把导管的一端浸没在水里,双手紧握试管外壁片刻,若导管口有气泡冒出,手移开后,导管中液面上升,则装置气密性良好,正确。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

9.化学是一门以实验为基础的科学,请回答下列有关问题:

(1)图1四项操作中一定错误的是__________(填字母);采用图C所示操作可能造成的后果之一是_________________________________。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

ABC

试管底部破裂(答案合理即可)

图1

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

(2)某同学在进行物质的称量和液体的量取操作,如图所示:

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

①图2中所表示食盐的质量为_______ g。若在称量12.5 g氯化钠的过程中,天平的指针向左偏转,下列做法正确的是_______。

A.移动游码

B.增加砝码

C.移走适量试剂

D.继续添加试剂

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

7.4

C

②图3中所表示液体的体积是________ mL。若要量取44.5 mL的液体,在图3的基础上,用____________(填仪器名称)再向量筒中加入该液体。若读数时仰视,则量取液体的实际体积_____(填“>”或“<”)44.5 mL。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

42.0

胶头滴管

>

(3)某山村学校因仪器不足,同学们用生活物品来代替化学实验仪器。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

①用A来代替试管,你认为B可代替________,C可代替__________。

②D医用注射器可用来代替量筒,现有三种刻度的注射器:a.10 mL b.50 mL c.100 mL。要量取48 mL的水,应该选择医用注射器_____(填字母)。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

导管

胶头滴管

b

解析:(1)A.将锌粒向下放到直立的试管中,锌粒会砸破试管底部,操作错误;B.加热液体时试管口应倾斜向上,且液体体积不能超过试管的三分之一,应使用试管夹而不能用手握持试管,操作错误;C.连接试管时,不能将试管直立接触桌面,容易因为受力导致试管破裂,操作错误;D.清洗试管时,应使用试管刷上下旋转洗净试管壁,操作正确。故操作错误的是ABC。若采用图C所示操作,试管容易因为受力导致底部破裂(答案合理即可)。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

(2)①砝码的质量为5 g,游码对应示数为2.4 g,所以食盐的质量为7.4 g;在称量过程中,天平的指针向左偏转,说明食盐加多了,所以应取走适量的食盐,故选C。②用量筒量取液体时,正确的读数方法是将量筒放置在水平桌面上,保持量筒直立,视线要与量筒内液体凹液面的最低处保持水平,然后读出液体的体积,图3中量筒的分度值为2 mL,读取液体的体积是42.0 mL;若要量取44.5 mL的液体,在图3的基础上,用胶头滴管(用于吸取或滴加少量液体试剂)再向量筒中加入该液体。仰视读数时,读取的数值小于实际体积,所以量取液体的实际体积大于44.5 mL。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

(3)①用A针剂瓶来代替试管,用B饮料吸管可代替导管,用C眼药水瓶可代替胶头滴管;②D医用注射器可用来代替量筒,要量取 48 mL 的水,根据量筒量程选择的依据有两点:一是尽量保证量取一次,二是量程与液体的取用量最接近,量取48 mL的液体,50 mL的注射器能保证量取一次,且量程与液体的取用量最接近,故选b。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

10.某学校化学兴趣小组的同学受《探究蜡烛燃烧的奥秘》的启发,对蜡烛的燃烧过程重新进行了一次探究。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

实验一:探究石蜡的物理、化学性质。

(1)①将一小块石蜡放入水中,观察到石蜡浮在水面上,由此可判断石蜡的密度比水的密度_____(填“大”或“小”)。

②对于本实验使用的蜡烛有以下描述:A固态;B白色;C质地较软;D能燃烧;E难溶于水;F受热易熔化。其中属于化学性质的有________(填字母)。

③如图2所示,点燃蜡烛,用一根木条横穿火焰三部分,约1~2 s取出观察,火焰________(填“内焰”“外焰”或“焰心”)温度最高。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

小

D

外焰

实验二:探究蜡烛刚熄灭时产生的白烟是什么?

发现问题:蜡烛刚熄灭时,总会有一缕白烟冒出,它的成分是什么呢?

猜想与假设:

小亮:白烟是燃烧时生成的二氧化碳

小光:白烟是燃烧时生成的水蒸气

小明:白烟是石蜡蒸气凝成的石蜡小颗粒

收集证据:

查阅资料:烟是由固体颗粒形成的,雾是由小液滴形成的。石蜡的熔点和沸点都很低,很容易液化或汽化。二氧化碳是无色且能使澄清石灰水变浑浊的气体。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

(2)实验探究:①吹灭蜡烛,立即用一个内壁沾有澄清石灰水的烧杯罩住白烟,观察到澄清石灰水_________,小亮由此得出结论:白烟是二氧化碳。②吹灭蜡烛,立即把一块冷而干燥的玻璃片放在白烟上,玻璃片上没有水雾出现,而是出现了一些白色固体物质。

小光由此得出结论:白烟不是________。

③吹灭蜡烛,立即用燃着的小木条去点白烟(注意不要接触烛芯),发现蜡烛重新被点燃,说明白烟具有可燃性,这为________的猜想提供了证据,同时可以排除___________的假设。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

变浑浊

水蒸气

小明

小亮、小光

(3)结论与解释:

①由以上探究结果可知:________的猜想是正确的。

②小亮在实验时确实看到澄清石灰水变浑浊,但他获得的结论不正确,原因可能是_____________________________________________

__________________________________________________________。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

小明

烟是由固态颗粒形成的,而二氧化碳是气体,不可能形成白烟

(4)反思与评价

①小光同学的反思是:蜡烛燃烧产生水,由于温度高于100 ℃时其状态呈________,不会凝结成雾状。所以不应该猜测白烟是水蒸气。

②化学反应中常伴有发光、发热的现象,比如蜡烛的燃烧。小明同学认为有发光、放热现象的变化不一定是化学变化,请举一例说明_______________________________________________________。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

气态

灯泡亮时,有发光、放热现象,但不是化学变化

③图3实验结束时,该小组同学观察到烧杯底部出现黑色物质,下列做法错误的是________(填字母)。

a.反复实验,并观察是否有相同现象

b.认为与本次实验无关,不予理睬

c.查找资料,探究黑色物质的成分

d.向老师请教生成黑色物质的原因

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

b

解析:(1)①石蜡放入水中,浮在水面上,由此可判断石蜡的密度比水的密度小。②物质的物理性质包括颜色、状态、气味、熔点、沸点、硬度、密度、溶解性、导电性、导热性、溶解性等,物质的化学性质包括可燃性、氧化性、还原性、毒性、腐蚀性等。所以其中属于化学性质的有能燃烧,故选D。③木条横穿火焰三部分,外焰部分先碳化变黑,所以火焰的外焰温度最高。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

(2)实验探究:①吹灭蜡烛,立即用一个内壁沾有澄清石灰水的烧杯罩住白烟,观察到澄清石灰水变浑浊,小亮由此得出结论:白烟是二氧化碳。②吹灭蜡烛,立即把一块冷而干燥的玻璃片放在白烟上,玻璃片上没有水雾出现,而是出现了一些白色固体物质。

小光由此得出结论:白烟不是水蒸气。③吹灭蜡烛,立即用燃着的小木条去点白烟,发现蜡烛重新被点燃,说明白烟具有可燃性,这为小明的猜想提供了证据,同时可以排除小亮、小光的假设。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

(3)①由以上探究结果可知:小明的猜想是正确的。②小亮在实验时确实看到澄清石灰水变浑浊,但他获得的结论不正确,原因可能是烟是由固态颗粒形成的,而二氧化碳是气体,不可能形成白烟。

(4)①小光同学的反思是:蜡烛燃烧产生水,由于温度高于100 ℃时其状态呈气态,不会凝结成雾状。所以不应该猜测白烟是水蒸气。②化学反应中常伴有发光、发热的现象,比如蜡烛的燃烧。小明同学认为有发光、放热现象的变化不一定是化学变化,如:灯泡亮时,有发光、放热现象,但不是化学变化。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

③反复实验,并观察是否有相同现象,防止实验的偶然性,a正确;认为与本次实验无关,不予理睬,没有对发现的问题进行探究,不符合探究的过程,b错误;查找资料,探究黑色物质的成分,也是探究学习的过程,符合科学探究的过程,c正确;向老师请教生成黑色物质的原因,就是通过咨询老师、积极探讨,来解决问题,d正确。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(时间:40分钟 满分:60分)

一、选择题(本题包括15小题,每小题2分,共30分)

1.年俗文化是我国的宝贵精神财富。下列年俗活动,不涉及化学变化的是( )

限时提能训练(一) 步入化学殿堂

[A]纸变窗花 [B]糯米酿酒

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

[C]发面蒸馍 [D]燃放爆竹

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A [纸变窗花的过程中只是纸的形状发生改变,并没有新物质生成,A属于物理变化;糯米酿酒的过程中有新物质酒精生成,B属于化学变化;发面蒸馍的过程中有新物质生成,C属于化学变化;燃放爆竹的过程中有新物质生成,D属于化学变化。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2.古诗词是中华传统文化的精髓,以下诗句中画线部分包含化学变化的是( )

[A]蒹葭苍苍,白露为霜

[B]遥知不是雪,为有暗香来

[C]八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅

[D]人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D [“蒹葭苍苍,白露为霜”是物质状态的改变,A属于物理变化;“为有暗香来”指的是分子在不断地运动,没有生成新物质,B属于物理变化;“八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅”是指八月的秋风把屋上的茅草卷走,没有生成新物质,C属于物理变化;“山寺桃花始盛开”中,桃花盛开的过程涉及植物的光合作用,有新物质生成,D属于化学变化。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

3.东昌府区博物馆展有宋青铜编钟、五代白瓷执壶和大量书画作品等。下列有关文物的性质中属于物理性质的是( )

[A]陶瓷耐腐蚀 [B]青铜强度高

[C]宣纸易燃烧 [D]墨迹难氧化

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B [陶瓷耐腐蚀,耐腐蚀性需要通过化学变化表现出来,A属于化学性质;青铜强度高,强度不需要通过化学变化就能表现出来,B属于物理性质;宣纸易燃烧,易燃烧需要通过化学变化表现出来,C属于化学性质;墨迹难氧化,抗氧化性需要通过化学变化表现出来,D属于化学性质。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

4.(2024·云南中考)下列叙述中,属于C60化学性质的是( )

[A]常温下为固体 [B]密度为1.68 g/cm3

[C]熔点高于280 ℃ [D]能与钾等金属反应

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D [A.常温下为固体,描述的是状态,密度为1.68 g/cm3,熔点高于280 ℃,不需要发生化学变化就能表现出来的性质,是物质的物理性质;能与钾等金属反应,是在化学变化中表现出来的性质,描述的是物质的化学性质。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

5.“84”消毒液在日常生活中被广泛使用,其名称源于北京某医院在1984年研制成功的一种高效含氯消毒液。某同学想知道“84”消毒液为什么能消毒杀菌,就“‘84’消毒液为什么能消毒杀菌”这属于科学探究中的是( )

[A]建立假设 [B]提出问题

[C]获得结论 [D]收集证据

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B [建立假设是根据问题和相关的资料作出假设和猜想,如“84”消毒液能消毒可能是因为溶液中含有次氯酸钠,A不符合题意;提出问题是需要探究的课题,如“84”消毒液为什么能消毒杀菌,B符合题意;获得结论是根据相关资源和实验现象等得出结论,C不符合题意;收集证据是根据假设和问题搜集相关资料等,D不符合题意。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6.(2024·盐城中考)下列标志中,属于“常用危险化学品”标志的是( )

[A] [B] [C] [D]

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B [A.图中所示标志是禁止吸烟标志,不属于危险化学品标志,不符合题意;B.图中所示标志是腐蚀品标志,属于危险化学品标志,符合题意;C.图中所示标志是节约用水标志,不属于危险化学品标志,不符合题意;D.图中所示标志是可回收标志,不属于危险化学品标志,不符合题意。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7.(2024·枣庄中考)规范操作是实验成功和安全的保障。下列实验操作规范的是( )

[A]滴加液体 [B]倾倒液体 [C]加热液体 [D]液体读数

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A [用胶头滴管滴加液体时,应竖直悬空,A正确;倾倒液体时,试管应倾斜,且瓶塞倒放,B不正确;加热液体时,液体体积不能超过试管容积的三分之一,C不正确;用量筒量取液体读数时,应平视凹液面的最低处,D不正确。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

8.(2024·山西中考)液体药品通常盛放在细口瓶中,常用倾倒的方法取用。如图所示,关于实验用品的使用正确的是( )

[A]试管内液体的体积

[B]试剂瓶标签的位置

[C]试剂瓶瓶塞的放置

[D]试管口倾斜的方向

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D [使用试管时,不加热情况下所装液体不能超过试管容积的三分之二,加热情况下不能超过三分之一,图示操作液体量超过试管容积的三分之二,A错误;图示操作标签没有向着手心,可能导致标签被腐蚀,B错误;图示操作瓶塞没有倒放在桌面上,会导致瓶塞被污染,C错误;倾倒液体时,试管口应略倾斜,D正确。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

9.化学是一门以实验为基础的科学。下列实验操作正确的是( )

[A]用100 mL量筒量取9.5 mL稀盐酸

[B]用托盘天平称取6.56 g某固体药品

[C]用镊子小心地将块状石灰石放入直立的锥形瓶中

[D]少量的酒精在桌面上燃烧起来,立即用湿抹布扑盖

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D [量取9.5 mL稀盐酸选用10 mL量筒,而不是100 mL量筒,A错误;托盘天平称取物质时,精确到0.1 g,不能称取6.56 g某固体药品,B错误;将块状石灰石放入锥形瓶时,应先将锥形瓶横放,用镊子小心地将块状石灰石放入水平的锥形瓶中,然后慢慢竖立起锥形瓶,使石灰石滑落至锥形瓶的底部,C错误;少量的酒精在桌面上燃烧起来,立即用湿抹布扑盖,D正确。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

10.(2023·枣庄中考)按照规程操作是保障实验成功的前提。下列实验操作不正确的是( )

[A]稀释浓硫酸 [B]点燃酒精灯 [C]加热固体药品 [D]移走蒸发皿

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D [稀释浓硫酸时应把浓硫酸沿烧杯壁慢慢注入水里,并不断搅动使产生的热量迅速扩散,切不可把水直接倒入浓硫酸中,A正确;禁止用燃着的酒精灯直接点燃另一酒精灯,应用火柴从侧面点燃酒精灯,B正确;给试管中的固体加热时,为防止冷凝水回流到热的试管底部使试管炸裂,试管口应略向下倾斜,C正确;移走加热后的蒸发皿,为防止手烫伤,应用坩埚钳移走蒸发皿,放在陶土网上,D不正确。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

11.小梅家有一批盆栽的郁金香,过去一直开红色花,现在却开出了紫色花,有人认为这是土壤缺水引起的,但小梅经过一段时间补充水分后,还是开紫色花。这说明实验结果与原来的假说是不符合的,最好的处理方法是( )

[A]实验不成功,停止探究

[B]修改实验过程,使之与假说相符

[C]修改结果,使之与假说相符

[D]修改假说,重新实验

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D [当实验结果与原来的假说不符时,应修改猜想,再进行实验论证,故A错误、D正确;我们在做实验时应尊重实验结论(实验事实),猜想有可能是错误的,不能为了猜想而修改过程和实验结果,故B、C错误。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

12.某同学利用如图创新实验对蜡烛及其燃烧进行探究。当蜡烛燃烧约1分钟后,观察到澄清石灰水变浑浊,U形管内附着大量水雾。下列相关说法不正确的是( )

[A]蜡烛燃烧过程既有物理变化又有化学变化

[B]该实验说明蜡烛燃烧生成了二氧化碳和水

[C]吹灭蜡烛产生白色烟雾

[D]该创新实验现象明显,便于观察

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C [蜡烛燃烧生成新物质二氧化碳和水,属于化学变化,蜡烛在燃烧的过程中由固体变成液体,属于物理变化,该变化中既有物理变化又有化学变化,A正确;烧杯中澄清石灰水变浑浊,U形管内附着大量水雾,说明蜡烛燃烧生成了二氧化碳和水,B正确;固体小颗粒悬浮于空气中形成烟,小液滴悬浮于空气中形成雾,蜡烛熄灭时气化的石蜡蒸气会凝结成固体小颗粒,悬浮于空气中,形成白烟,所以吹灭蜡烛产生白烟,C错误;该实验中容易观察到烧杯中澄清石灰水变浑浊,也能方便观察到 U 形管内有水雾,操作方便,D正确。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

13.现代社会对能量的需求越来越大,下列活动中通过化学反应提供能量的是( )

[A]水力发电 [B]太阳能供热 [C]火力发电 [D]风力发电

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C [判断是化学变化还是物理变化时关键看是否生成了新物质,A中水力发电是水从高处落到低处,推动发电装置实现能量转化的,该过程中没有生成新物质,是物理变化;B中太阳能板直接将太阳能转化为热能也没有生成新物质,是物理变化;C中火力发电涉及燃烧,是化学变化;D中风吹动发电装置实现能量转化,没有生成新物质,为物理变化,故答案为C。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

14.下列整理的与化学有关的知识内容完全正确的一组是( )

[A]蜡烛燃烧实验现象的描述 [B]概念的理解

火焰分为三层,外层最亮;

生成二氧化碳和水;

熄灭后有白烟产生 发光、发热不一定是化学变化;

化学变化的特征是有其他物质生成;

观察物质变化时伴随的现象,就一定能判断有无化学变化发生

[C]化学发展史 [D]化学安全

火的掌握和利用促进了化学的发展;

现代化学技术已经可以移动分子、原子 化学实验室中不能品尝任何药品的味道;

废弃药品可以拿出实验室;

给物质加热时,先预热然后对准药品处集中加热

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C [A.蜡烛燃烧生成二氧化碳和水属于实验结论而不是实验现象,不符合题意;B.观察物质变化时伴随的现象,不能判断有无化学变化发生,如灯泡通电发光、放热,但不属于化学反应,不符合题意;C.符合题意;D.废弃药品不能拿出实验室,要放入指定的容器内,不符合题意。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

15.思维模型的建构既方便问题的解决,又能促进深度学习。大牛同学对解决“气密性检查”类问题建构的思维模型如图甲所示。结合大牛建构的思维模型,完成如图乙装置的气密性检查的相关说法中,错误的是( )

[A]将导管放入水中属于上述思维模型中的“构建封闭体系”

[B]双手握紧试管属于思维模型中的“改变压强”

[C]水槽中导管口有气泡产生则说明气密性良好

[D]将试管放入冰水中不能检查装置的气密性

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D [将导管放入水中,形成液封,属于题述思维模型中的“构建封闭体系”,A正确;双手握紧试管,使试管中的温度升高,压强增大,属于思维模型中的“改变压强”,B正确;水槽中导管口有气泡产生则说明气密性良好,C正确;将试管放入冰水中,使试管中的温度降低,也属于思维模型中的“改变压强”,观察到水进入导管,形成一段水柱,能检查装置的气密性,D错误。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

二、填空与简答题(本题包括3小题,共13分)

16.(4分)人类的发展历程也是人类追求光明的历程。人类照明经历了如图所示的过程。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

请结合图示回答有关问题。

(1)在上述照明方法中,______照明没有发生化学变化。

(2)蜡烛燃烧的过程并不简单,主要包含以下过程:石蜡先熔化成液态,再汽化成气态,石蜡蒸气再燃烧。在蜡烛燃烧的过程中属于物理变化的是______________________________;属于化学变化的是____________。由此说明发生化学变化时_______(填“一定”或“不一定”)同时发生物理变化。

电灯

先熔化成液态,再汽化成气态

蒸气燃烧

一定

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(3)制造电灯的过程需要①设计灯的形状、②研制发光效率高的灯丝、③研制透光性能好的玻璃,这些过程中与化学无关的是________(填序号)。

(4)蜡烛燃烧的过程中,最能说明其发生化学变化的现象是______(填字母)。

A.蜡烛变短 B.放出大量的热

C.发出黄光 D.生成小水珠

①

D

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

解析:(1)在上述照明方法中,电灯照明只是能量的转变,无新物质生成,属于物理变化。

(2)在蜡烛燃烧的过程中,石蜡先熔化成液态,再汽化成气态,只是状态的改变,无新物质生成,属于物理变化;石蜡蒸气燃烧生成二氧化碳和水,有新物质生成,属于化学变化;由此说明发生化学变化时一定同时发生物理变化。

(3)①设计灯的形状与化学无关;②研制发光效率高的灯丝以及③研制透光性能好的玻璃均属于新材料的开发,与化学有关,故填①。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(4)蜡烛变短,是形状的改变,不能说明发生了化学变化,A不符合题意;放出大量的热,不能说明发生了化学变化,如电灯通电时放热,只是能量的转变,无新物质生成,属于物理变化,B不符合题意;发出黄光,不能说明发生了化学变化,如电灯通电时发光,只是能量的转变,无新物质生成,属于物理变化,C不符合题意;生成小水珠,说明蜡烛燃烧生成了水,有新物质生成,说明发生了化学变化,D符合题意。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

17.(4分)为研究化学药物发展史,学习小组查阅资料:

材料1 早在宋代,轻粉(氯化亚汞:Hg2Cl2)已是我国的一种重要药物,其制作方法之一是使用古方药小还丹和食盐等物质在固体状态下共热,收集升华出的白色粉末,即为轻粉。其中有一个反应是加热硫酸亚汞(Hg2SO4)和氯化钠反应生成硫酸钠和轻粉。

材料2 轻粉微溶于水,可用作治疗疥疮的药物,在光照射下容易分解成汞和氯化汞。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

根据资料整理下列有关轻粉的知识卡片。

(1)物理性质:_____________________(填一条)。

(2)化学性质:________________。

(3)保存方法:______________________________。

(4)用途:_____________________。

微溶于水(或白色粉末)

光照下容易分解

避光保存(或其他合理答案)

用作治疗疥疮的药物

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

解析:(1)物理性质是不需要化学变化就能表现出来的性质,故轻粉的物理性质为微溶于水、白色粉末。(2)化学性质是需要化学变化才能表现出来的性质,故轻粉的化学性质为光照下容易分解。(3)因轻粉光照易分解,则需避光保存。(4)由资料知,轻粉可用作治疗疥疮的药物。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

18.(5分)归纳整理,理解化学大概念——物质的变化。

(1)色彩斑斓:

A.101 kPa、-183 ℃时氧气变为淡蓝色液体。

B.吹灭蜡烛产生白烟。

C.白色冷碟子放在蜡烛火焰上方,碟子底部产生____色物质。

(2)才气横溢:

D.烧开水时,水中常有气泡冒出。

E.向碳酸钠溶液中滴加盐酸,现象是________________。

黑

产生大量气泡

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(3)温润有致:

F.生石灰放入水中放热将鸡蛋煮熟。

G.硝酸铵固体放入盛有少量水的烧杯里,搅拌,溶液温度________(填“升高”“降低”或“不变”)。

(4)清浊与共:

H.向盛有澄清石灰水的试管中吹气,发生反应的化学方程式是

_____________________________________。

(5)概念感知:

分析以上变化,其中属于物理变化的有________(填字母)。

降低

CO2+Ca(OH)2===CaCO3↓+H2O

ABDG

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(5)这些选项中:A.101 kPa、-183 ℃时氧气变为淡蓝色液体,是氧气由气态变成液态,是物理变化;B.吹灭蜡烛产生的白烟是石蜡蒸气冷凝成的石蜡固体小颗粒,是物理变化;C.白色冷碟子放在蜡烛火焰上方,碟子底部产生黑色物质,是石蜡的不完全燃烧产生的碳,是化学变化;D.烧开水时,水中常有气泡冒出,是因为气体的溶解度随温度的升高而减小,是物理变化;E.向碳酸钠溶液中滴加盐酸,发生化学变化生成氯化钠、二氧化碳和水,是化学变化;F.生石灰放入水中放热将鸡蛋煮熟,是因为氧化钙与水反应生成氢氧化钙的过程中放出大量的热,是化学变化;

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

G.硝酸铵固体放入盛有少量水的烧杯里,搅拌,溶液温度降低的过程中,没有新物质生成,只是硝酸铵溶解于水时的吸热现象,是物理变化;H.向盛有澄清石灰水的试管中吹气是二氧化碳与氢氧化钙发生了反应,是化学变化。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

三、实验与探究题(本题包括2小题,共17分)

19.(9分)某兴趣小组同学正在进行物质的称量和液体的量取操作,回答下列问题:

Ⅰ.物质的称量

(1)图1中所称食盐的质量为________ g,若食盐与砝码的位置颠倒了,游码显示仍为此图,则食盐的实际质量为________ g。

12.4

7.6

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ⅱ.液体的量取与加热

(2)用量筒量取一定体积的液体,如图所示。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

①图2中明显的错误是__________,量取的液体体积是________ mL。

②若要量取44 mL该液体,在①的基础上应该用__________,再向量筒中加入该液体。若小敏在量取该液体时,没有保持视线水平,而是仰视,则量取的实际液体体积________(填“大于”“小于”或“等于”)44 mL。

瓶塞正放

42

胶头滴管

大于

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(3)进行“加热少量的水”实验操作。

①选择仪器:试管、试管夹、________。

②操作步骤:

A.向试管中倒入约二分之一容积的水

B.将试管夹夹在试管的中上部

C.点燃酒精灯,直接加热到沸腾

D.将热的试管立即放冷水中冷却

以上操作错误的是________,可能会导致试管破裂的操作步骤是________。

酒精灯

ACD

CD

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

解析:(1)由图1可知,砝码为10 g,游码为2.4 g,则所称食盐的质量为10 g+2.4 g=12.4 g;若食盐和砝码放反,由于左盘上的质量=右盘上的质量+游码的质量,则实际称量的食盐的质量为10 g-2.4 g=7.6 g。

(2)①倾倒液体时,瓶塞应倒放,而图2中瓶塞正放;由图2可知,量取液体的体积为42 mL。②若想量取44 mL该液体,则应用胶头滴管继续滴加;用量筒量取液体读数时,仰视读数,会使实际量取的液体体积偏大。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(3)①加热少量水时,需要试管、试管夹和酒精灯。②加热液体时,液体体积不能超过试管容积的三分之一,否则容易引起液滴飞溅,A错误;试管夹夹在试管的中上部,B正确;点燃酒精灯,先预热,后集中加热,若不预热,试管易受热不均而炸裂,C错误;加热后的试管不能直接用冷水冲洗,否则易骤冷而炸裂,D错误。则操作错误的为ACD,其中CD可能会导致试管破裂。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

20.(8分)小明通过学习“蜡烛及其燃烧的探究”后,对蜡烛性质、家庭使用的天然气燃烧等产生了兴趣,于是开始了项目式学习。

项目一:探究石蜡的物理、化学性质。

(1)对于本实验使用的蜡烛有以下描述:①白色圆柱形固体;②有轻微的气味;③质地较软;④密度比水小;⑤有可燃性;⑥受热易熔化;⑦难溶于水;上述描述中属于蜡烛的化学性质的是_____ (填序号)。

⑤

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

项目二:对天然气及其燃烧的探究。

(2)用一支木筷迅速插入天然气火焰中片刻取出,观察到木筷表面出现的现象和蜡烛燃烧出现的现象相同:在最外层呈圆弧状黑斑,说明液化气燃烧的火焰______(填“是”或“不是”)分层的,做饭时应用________(填“内焰”“外焰”或“焰心”)对准锅所在位置加热。

是

外焰

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(3)天然气的主要成分是甲烷,为了探究甲烷燃烧的生成物,小明将一个干冷的烧杯罩在天然气火焰的上方,烧杯内壁出现水雾,证明天然气燃烧有_____生成;取下烧杯,迅速向烧杯内倒入少量澄清石灰水,振荡,澄清石灰水变浑浊,证明天然气燃烧有__________生成。

水

二氧化碳

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

项目三:探究化学变化与现象的关系。

(4)化学变化中常伴随有发光、放热的现象。小明认为有发光、放热现象的变化不一定是化学变化,兴趣小组的同学对此展开了讨论和验证。

提出问题:有发光、放热现象的变化都是化学变化吗?

猜想1:都是化学变化

猜想2:不一定都是化学变化

【实验】观察白炽灯内钨丝通电前后的变化:

通电前 通电中 断电后

灯丝为银白色固体 发出白光,手摸灯泡感觉发热 灯丝为银白色固体

①讨论:通电前后,钨丝本身没有发生变化,灯泡通电发光、放热属于 ________变化,蜡烛燃烧属于________变化。

②结论:猜想_____(填“1”或“2”)正确。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

物理

化学

2

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

解析:(1)白色圆柱形固体,有轻微的气味,质地较软,密度比水小,受热易熔化,难溶于水,以上这些都不需要通过化学变化表现出来,是物理性质,有可燃性需要通过化学变化表现出来,是化学性质。(2)用一支木筷迅速插入天然气火焰中片刻取出,观察到木筷表面出现的现象和蜡烛燃烧出现的现象相同:在最外层呈圆弧状黑斑,说明外焰温度最高,说明液化气燃烧的火焰是分层的,做饭时应用外焰对准锅所在位置加热。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(3)天然气的主要成分是甲烷,为了探究甲烷燃烧的生成物,小明将一个干冷的烧杯罩在天然气火焰的上方,烧杯内壁出现水雾,证明天然气燃烧有水生成;取下烧杯,迅速向烧杯内倒入少量澄清石灰水,振荡,澄清石灰水变浑浊,证明天然气燃烧有二氧化碳生成。(4)通电前后,钨丝本身没有发生变化,说明没有生成新物质,灯泡通电发光、放热属于物理变化,蜡烛燃烧生成新物质,属于化学变化。

第一单元 步入化学殿堂

枣庄考情分析

考点 考向 频次 分值 难度 常考题型

物质的变化与性质 物理变化和化学变化 2023年·T1 2 * 选择题

物理性质和化学性质 2022年·T4 2 ** 选择题

体验化学探究 化学探究环节 2021年·T13(2、Ⅱ) 2 * 填空题

考点 考向 频次 分值 难度 常考题型

认识常见仪器遵守实验安全 常见仪器的识别与用途 2024年·T18(1) 1 * 填空题

遵守化学实验室安全规则 2021年·T1 2 * 选择题

考点 考向 频次 分值 难度 常考题型

基本实验操作 化学试剂的取用 2024年·T4

2022年·T3(A) 2 * 选择题

物质的加热 2024年·T4(C)

2023年·T1

2022年·T3(B) 2 * 选择题

仪器的连接与洗涤 2024年·T18(3) 2 * 选择题

单元体系构建

①分子 ②没有生成新物质 ③形状 ④状态 ⑤生成新物质 ⑥新物质 ⑦化学变化 ⑧颜色 ⑨密度 ⑩形成假设 设计并实施实验或调查方案 获取证据 酒精灯 预热 对着自己或他人 略向下倾斜 不聚成水滴 成股流下

1.[概念对比]物理变化是指______________________,化学变化是指__________________,两者的根本区别是___________________,两者的联系是_______________________________________________;

物理性质是指______________________________________________,

化学性质是指_______________________________________________。

深化研讨 任务达成

任务一 物质的变化与性质

没有生成新物质的变化

生成新物质的变化

是否有新物质生成

化学变化过程中一定同时发生物理变化

物质不需要发生化学变化就表现出来的性质

物质在化学变化中表现出来的性质

2.[问题思考]物质的性质与用途有什么样的关系?

物质的性质 物质的用途

决定

反映

3.[应用体验]

(1)判断下列关于蜡烛的描述属于物理变化的是________(填字母,下同);属于化学变化的是______;属于物理性质的是______;属于化学性质的是______。

A.用小刀切下一小块石蜡

B.石蜡密度比水小

C.烛芯周围的石蜡熔化

D.点燃蜡烛,石蜡燃烧生成水和二氧化碳

E.石蜡具有可燃性

F.石蜡难溶于水

AC

D

BF

E

(2)将下列物质的性质与其用途连接起来。

性质 用途

酒精能够燃烧 灭火

石墨灰黑色、质软 作导线

水不燃烧,蒸发时吸热 作铅笔芯

铜能导电 作燃料

物理变化和化学变化

1.(2023·枣庄中考)习近平总书记指出:“中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶和精华所在,是中华民族的根和魂。”古诗词是中华传统文化的精髓,以下诗句中画线部分包含化学变化的是( )

A.竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知

B.爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏

C.忽如一夜春风来,千树万树梨花开

D.日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川

√

B [春江水暖鸭先知,无新物质生成,A不符合题意; 爆竹声中一岁除,有新物质生成,包含化学变化,B符合题意;千树万树梨花开,无新物质生成,C不符合题意; 日照香炉生紫烟,无新物质生成,D不符合题意。]

2.(2024·滨州中考)成语是中华民族文明与智慧的结晶,是中华文化的瑰宝。下列成语所描述的情境主要包含化学变化的是( )

A.刻舟求剑 B.火上浇油

C.立竿见影 D.杯弓蛇影

√

B [“刻舟求剑”没有新物质的生成,属于物理变化,A不符合题意;“火上浇油”描述了向燃烧的火中添加油,油燃烧会生成二氧化碳和水蒸气等新物质,属于化学变化,B符合题意;“立竿见影”描述的是把竹竿立在阳光下,立刻就能看到影子,没有新物质的生成,属于物理变化,C不符合题意;“杯弓蛇影”是光的反射现象,此过程中没有新物质的生成,属于物理变化,D不符合题意。]

3.诗词凝聚中华传统文化的精髓。下列诗句描写的变化体现了物质的化学性质的是( )

A.千里冰封,万里雪飘

B.蒹葭苍苍,白露为霜

C.野火烧不尽,春风吹又生

D.明月松间照,清泉石上流

物理性质和化学性质

√

C [“千里冰封,万里雪飘”描述的是水由液体变成固体冰、雪的过程,没有生成新物质,A不体现化学性质;“蒹葭苍苍,白露为霜”诗中的“露”和“霜”分别是物质变化中的液化现象和凝华现象,没有生成新物质,B不体现化学性质;“野火烧不尽,春风吹又生”描述的是草木燃烧生成水和二氧化碳等物质的过程,属于化学变化,C体现化学性质;“明月松间照,清泉石上流”描述的是月光照射,溪水流淌的过程,没有生成新物质,D不体现化学性质。]

4.丙二醇有以下资料:①化学式C3H8O2;②无色黏稠状的透明液体;③无味;④易燃;⑤沸点245 ℃;⑥熔点6.5 ℃;⑦无腐蚀性;⑧可用作水果催熟剂等。其中属于丙二醇的物理性质的是( )

A.①③⑥⑦ B.②③⑤⑥

C.③④⑦⑧ D.②④⑥⑧

√

B [丙二醇的颜色、状态、气味、熔点、沸点等性质不需要通过化学变化表现出来,属于丙二醇的物理性质。丙二醇的可燃性、无腐蚀性、可用作水果催熟剂等性质需要通过化学变化表现出来,属于丙二醇的化学性质。属于丙二醇的物理性质的是②③⑤⑥。]

1.化学变化和物理变化判断的方法

(1)判断依据:是否有新物质生成。此处“新物质”指的是组成或结构与变化前物质不同的物质。

(2)成语、谚语和古诗词中的变化:

①物理变化:刻舟求剑;滴水成冰;忽如一夜春风来,千树万树梨花开;日照香炉生紫烟;白玉为堂金作马;千里冰封,万里雪飘;冰冻三尺,非一日之寒;夜来风雨声,花落知多少。

②化学变化:钻木取火;百炼成钢;火上浇油;死灰复燃;野火烧不尽,春风吹又生;春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干;爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。

2.变化和性质的区分

(1)概念比较法:物质的性质(物理性质、化学性质)是物质固有的属性,不论变化是否在进行,它都是客观存在的事实;而物质的变化则强调的是一个过程,重在“变”。

(2)关键字判断法:叙述“物质变化”时,直接描述的是一个“变”的过程,在描述时,多用“变成了”“生成了”等词语以表示已完成或正在进行,如蜡烛在空气中燃烧;叙述性质时,通常在描述物质变化的基础上增加“可以”“能”“容易”“难”“会”等字词。物理变化加上这些词是物理性质,化学变化加上这些词是化学性质。

3.性质种类的判断

方法关键是看性质所反应的过程,若过程为物理变化,该性质即为物理性质,若过程为化学变化,该性质即为化学性质。

1.[教材实验]小明在实验室里探究蜡烛燃烧的奥秘。

【提出问题】

小明在观察蜡烛燃烧时发现了这样的现象:蜡烛的火焰集中在烛芯周围,石蜡在不断熔化,而液态的石蜡却没有直接燃烧。这是为什么呢?固体石蜡是否需要变成石蜡蒸气后才能被点燃?

【猜想与假设】

小明的假设:在空气中点燃蜡烛时,固体石蜡要变成蒸气才能燃烧。

任务二 体验化学探究

【设计并实施实验方案】

小明设计了下列实验方案来验证自己的假设,请你完成下表:

实验步骤 实验现象 实验结论

实验一 _______________________

_______________________

_______________________ _________________

_________________ 固体石蜡

不易燃烧

实验二 点燃一支蜡烛,待烛芯周围有较多的石蜡油产生时,熄灭蜡烛,立即尝试用火柴点燃石蜡油 石蜡油不燃烧 _____________

_____________

从蜡烛上刮下一些固体石蜡,放在蒸发皿里,尝试用火柴点燃

固体石蜡不易被

点燃

液体石蜡不易

燃烧

实验步骤 实验现象 实验结论

实验三 用坩埚钳夹持一根短玻璃管,将其一端插入燃着的蜡烛烛芯附近,一段时间后用火柴在玻璃管另一端点燃(如下图所示)

玻璃管处的石蜡蒸气能够燃烧 ___________________

___________________

石蜡蒸气能够燃烧

(表述合理皆可)

【形成结论】

小明获得的结论:石蜡是先熔化成________再变成________才燃烧的,气态的石蜡比液态或固态的石蜡更容易被点燃。

【反思与交流】

(1)对探究过程的反思

小明的反思:在试图点燃液态石蜡时,起初是先把石蜡油滴到蒸发皿中再尝试点燃的,始终未能得到液态石蜡,其原因是_________________;后来想到的改进方法:将小块石蜡放在蒸发皿中,加热至溶化后,尝试直接点燃石蜡油,获得了预期的效果。

液态

气态

石蜡油冷凝太快。

(2)有待进一步研究的问题

如何证明石蜡燃烧的产物有二氧化碳和水,请你写出实验的步骤和预期的现象_________________________________________________

________________________________________________________。

将石蜡点燃,在火焰上方罩一个干而冷的烧杯,有水雾产生,迅速将烧杯倒置,倒入澄清石灰水,石灰水变浑浊

2.[应用体验]下面是某学习小组针对科学探究提出的几个问题,请将下列所述基本环节补充完整。

(1)“呼出气体是什么?”属于科学探究中的________环节。

(2)“呼出气体中可能含有二氧化碳”属于科学探究中的________环节。

(3)“可以用澄清石灰水检验二氧化碳”,属于科学探究中的________环节。

①提出问题 ②猜想与假设 ③设计实验

①

②

③

科学探究环节

1.在购买西瓜时,我们会用手来拍打西瓜听声音,然后根据声音来判断西瓜是否已经成熟。“听声音”这个环节,类似科学探究中的( )

A.提出问题 B.建立假设

C.收集证据 D.得出结论

√

C [科学探究的主要环节有:提出问题→猜想与假设→制定计划(或设计方案)→进行实验→收集证据→解释与结论→反思与评价→拓展与迁移。购买西瓜时,我们会用手来拍打西瓜听声音,这属于科学探究中的收集事实证据。]

2.法拉第曾以《蜡烛的故事》为题,为青少年连续开展了多次报告。下表列举了报告中涉及的问题及对问题的回答,其中“对问题的回答”属于“设计实验方案”的是( )

选项 问题 对问题的回答

A 吹灭蜡烛时产生的白烟是什么? 主要成分是石蜡蒸气

B 火焰为什么向上? 热气流上升,形成对流

选项 问题 对问题的回答

C 火焰明亮的原因是什么? 与火焰中有碳颗粒有关,碳颗粒会影响火焰明亮程度

D 火焰不同部位温度高低如何比较? 用一张纸在火焰中心一掠,观察纸上留下的火痕特点

√

D [A项的回答属于结论性的回答;B项、C项的回答属于解释性的回答;D项的回答属于验证性的回答,故答案选D。]

3.2023年9月21日航天员桂海潮在空间站点燃一支蜡烛。发现火焰呈近似的球形,与地面燃烧现象不同。地面点燃蜡烛时,对实际现象描述错误的是( )

A.蜡烛燃烧生成水和二氧化碳

B.石蜡先熔化

C.火焰分三层

D.罩在火焰上方的烧杯内壁出现水珠

实验现象的描述

√

A [蜡烛燃烧生成水和二氧化碳,指出了产物名称,属于实验结论,不是反应现象的描述,A错误;石蜡先熔化为液态,B正确;火焰分三层,分别是外焰、内焰、焰心,C正确;蜡烛燃烧生成水,罩在火焰上方的烧杯内壁出现水珠,D正确。]

1.科学探究的环节

(1)化学探究过程中问题的提出、猜想与假设,以及对问题的解决都要以生活现象、已有知识、题设信息等为基础,要有针对性,不能不着边际地乱猜、乱想。

(2)在确定环节归属时应仔细阅读题给信息、环节描述,分析其反映的内容,并结合科学探究的具体环节进行判断。

2.化学变化伴随的现象

实验现象主要是指用眼看、鼻闻、耳听、手感等方式得到实验的现象。描述实验现象时要注意以下几点:

(1)描述实验现象一般按:一光、二热、三生成的顺序描述。

(2)不能以结论代替现象,如镁条在氧气中燃烧的实验现象是“发出耀眼的白光,放出热量,生成白色固体”,而不能用结论“生成氧化镁”代替“生成白色固体”。

(3)要明确“光”和“火焰”以及“烟”和“雾”(“烟”是固体,“雾”是液体)等概念的区别,不能相互代替。

(4)要用科学的化学术语,不能口语化。

1.[应用体验]认识常见仪器

用作少量试剂的反应容器在常温或加热时使用的是______;用于量度液体的体积,不能加热,不能作反应的容器的是________;用于收集或储存少量气体的是________;用于吸取和滴加少量液体的是___________。

任务三 认识常见仪器 遵守实验安全

试管

量筒

集气瓶

胶头滴管

【连一连】将A组适当的仪器与B组的用途连线:

A组 B组

漏斗 取块状试剂

药匙 给酒精灯添加酒精

量筒 量取20 mL液体

镊子 滴加少量液体

试管夹 夹持试管

胶头滴管 少量粉末状试剂

2.[问题思考]同学们的下列行为是否安全?若有不安全因素,试将其指出。

A.长颈漏斗 B.蒸发皿

常见仪器的识别与用途

1.(2024·重庆中考)粗盐提纯实验中用到的下列仪器,名称不正确的是( )

C.烧杯 D.酒精灯

A [A图为普通漏斗,错误;B图为蒸发皿,正确;C图为烧杯,正确;D图为酒精灯,正确。]

2.化学是一门以实验为基础的科学。下列仪器用途不正确的是

( )

√

A [量筒只能用于量取一定体积的液体,不能用作反应容器,A错误;试管可用作少量试剂的反应容器,B正确;烧杯既可用于配制溶液,又可用作反应容器,C正确;酒精灯是实验室中最常用的热源,可用于给物质加热,D正确。]

3.下列行为中,符合实验室安全规则要求的是( )

A.实验结束后,剩余的试剂不能随意丢弃,一定要放回原瓶

B.酒精灯被碰翻着火时,立即用湿抹布盖灭

C.加热试管中的液体时,不能将试管口对着他人,可以对着自己

D.实验室中,没有毒性的试剂不能品尝,但可以用手抓取

遵守化学实验室安全规则

√

B [A.实验结束后,剩余试剂应放入指定的容器内,不能随意丢弃,不能倒入下水道,不能放回原瓶,说法错误;B.酒精灯被碰翻着火时,立即用湿抹布盖灭,说法正确;C.加热试管中的液体时,不能将试管口对着他人,也不要对着自己,说法错误;D.在使用试剂时为保证安全,要做到不能用手接触试剂,不能直接用手抓取,说法错误。]

4.(2024·长春中考)2024年4月,我国搭载了神舟十八号载人飞船的火箭发射成功。化学为航空航天领域的发展提供了强有力的支撑,火箭的成功发射凝聚了科学家们的心血。优秀的科学工作者要具备严谨求实的科学态度,下列行为与之不符的是( )

A.熟悉实验流程,避免安全事故

B.遵守实验规则,规范实验操作

C.认真观察记录,重视异常现象

D.追求个人私利,剽窃他人成果

√

D [熟悉实验流程,避免安全事故,是优秀的科学工作者需要具备的科学态度,A不符合题意;遵守实验规则,规范实验操作,是优秀的科学工作者需要具备的科学态度,B不符合题意;认真观察记录,重视异常现象,是优秀的科学工作者需要具备的科学态度,C不符合题意;追求个人私利,剽窃他人成果,不符合题意,高科学研究应具备的求真务实的精神,不是优秀的科学工作者需要具备的科学态度,D符合题意。]

1.常见仪器的用途

(1)广口瓶用于存放固体试剂;(2)细口瓶用于存放液体试剂;(3)滴瓶用于存放液体试剂;(4)量筒用于量取一定体积的液体(精确度一般为0.1 mL);(5)托盘天平用于称量物质的质量(精确到0.1 g)。

2.实验室安全规则

(1)“三不”原则:在实验室里,不要用手接触试剂;不要把鼻孔凑到容器口闻试剂气味;严禁品尝试剂。

(2)剩余试剂的处理原则:剩余试剂既不要放回原瓶,也不要随意丢弃,更不能带出实验室,要放入指定容器内。

(3)化学试剂柜中试剂要分类摆放,标签向外。

1.[知识填充]化学试剂的取用

(1)固体试剂的取用

①块状(或颗粒状)试剂的取用(一横二放三慢竖)

任务四 基本实验操作

平放

镊子

试管口

②粉末状固体试剂的取用(一横二送三竖立)

平放

药匙

纸槽

竖立

多量取液—倾倒法 少量取液—滴加法 定量取液—量取法

(2)液体试剂的取用

细口瓶

手心

紧靠试管口

倒放

2.[应用体验]

(1)判断下列操作的正误

( ) ( ) ( ) ( )

×

√

×

×

(2)下列操作正确的是( )

A.连接仪器 B.气密性检查

C.振荡液体 D.刷洗仪器

E.液体读数 F.称量氯化钠固体

√

化学试剂的取用

1.下面四位同学对“实验室试剂取用规则”这一话题发表的见解正确的是( )

A.①③

B.①④

C.②④

D.③④

√

C [①实验室里不能品尝试剂,也不可以用手触摸任何试剂,错误;②严格按实验规定用量取用试剂,如果没有说明用量,一般取最少量,液体1~2 mL,固体只要盖满试管的底部,正确;③实验室应遵循节约原则,但是剩余试剂不能倒回原瓶,要放入指定容器内,错误;④对化学实验中剩余试剂,应放入的指定的容器内,既不能放回原瓶,也不可随意丢弃,更不能带出实验室,正确,C符合题意。]

2.下列实验操作正确的是( )

A.液体的倾倒 B.称量物品

C.量取一定量的液体 D.用滴管取液体

√

A [A项倾倒液体的操作是正确的;托盘天平的使用要遵循“左物右码”的原则,图中所示操作砝码与试剂位置放反了,B错误;量取液体读数时,视线要与液体的凹液面最低处保持水平,C错误;用滴管取液体时,要在空气中挤压胶帽,D错误。]

3.(2024·滨州中考)试管是实验中常用仪器,试管口朝向可能因实验的不同而不同。下列实验中试管口的朝向错误的是( )

物质的加热

A.给试管里的液体加热 B.向试管中加入块状固体

C.给试管里的固体加热 D.向试管中滴加液体试剂

√

C [给试管里的液体加热时,试管口应向上倾斜,与桌面约成45°角,用试管夹夹在试管的中上部,手握试管夹的长柄,A试管口的朝向正确;向试管中加入块状固体时,应先将试管平放,用镊子把块状固体放在试管口,再慢慢将试管竖立起来,使固体滑到试管底部,B试管口的朝向正确;给试管里的固体加热时,试管口应略向下倾斜,防止冷凝水倒流使试管炸裂,C试管口的朝向错误;向试管中滴加液体试剂时,试管口应垂直向上,D试管口的朝向正确。]

4.实验操作要科学规范,更要关注环保、安全等问题。下列关于酒精灯的使用不正确的是( )

A.点燃酒精灯 B.添加酒精 C.存放酒精灯 D.给固体加热

√

C [用火柴点燃酒精灯,A正确;添加酒精用漏斗,不能直接添加,B正确;存放酒精灯防止酒精挥发要用灯帽盖着存放,C不正确;加热试管中的固体,试管口要略向下倾斜,用外焰加热,D正确。]

5.下列实验操作正确的是( )

仪器的连接与洗涤

A.连接仪器 B.塞紧胶塞 C.清洗试管 D.处理废弃试剂

√

A [连接玻璃管与橡胶管时,应将玻璃管口用水润湿,减小摩擦,A正确;连接仪器时,应将胶塞用水润湿,旋进试管,不可按压,以免损坏试管,B错误;清洗试管应左右振荡,C错误; 废弃试剂要倒入指定废液缸中,不能倒入下水道中,D错误。]

6.如图所示,某同学采用手握试管外壁的方法检查装置的气密性,若装置的气密性良好,则将双手移开一会后,烧杯内导管处的现象(画圈部分)是( )

A B

C D

√

C [采用手握试管外壁的方法检查装置的气密性,若装置的气密性良好,导管口会有气泡冒出,将双手移开一会后,烧杯内导管中的液柱会上升。]

1.加热时的仪器

(1)能直接加热的仪器:试管、蒸发皿、燃烧匙、坩埚。

(2)垫陶土网加热的仪器:烧杯、烧瓶、锥形瓶。

2.用天平称量物质

(1)称量时:“左物右码”。

(2)物品不能直接放在托盘上称量,应放在称量纸上称量;易潮解或有腐蚀性的物品(如氢氧化钠固体)要放在烧杯内称量。

(3)砝码和物品放反时,物质实际质量=砝码质量-游码质量。

3.用量筒量取液体

(1)选用量筒的量程要与所取液体的体积接近,不能相差太大或太小。量取液体时,先向量筒内倾倒液体,在接近刻度线时改用胶头滴管滴加至刻度线。

(2)读数时,量筒应放置在水平桌面上,视线与量筒内液体凹液面的最低处保持水平。若俯视会使读数偏大;若仰视会使读数偏小。

1.化学科学的神奇之处在于它能改造物质世界,化学改变世界的途径是使物质发生化学变化。以下过程一定涉及化学变化的是( )

A.医务工作者穿戴隔离衣,佩戴防护眼罩

B.高压风机将冰片粉碎、吹出,形成雪花

C.“天宫课堂”在轨演示水油分离实验

D.中国科学家用二氧化碳合成淀粉

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

分层评价 即时反馈

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

D [医务工作者穿戴隔离衣,佩戴防护眼罩过程中没有新物质生成,A属于物理变化;高压风机将冰片粉碎、吹出,形成雪花过程中没有新物质生成,B属于物理变化;“天宫课堂”在轨演示水油分离实验过程中没有新物质生成,C属于物理变化;中国科学家用二氧化碳合成淀粉过程中有新物质生成,D属于化学变化。]

2.世界万物是在不断变化的,下列变化属于化学变化的是( )

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

A.铁锅生锈 B.干冰升华

C.海水晒盐 D.冰雪融化

√

A [铁锅生锈过程中铁变成铁锈,有新物质生成,A属于化学变化;干冰升华是固态二氧化碳变为气态二氧化碳的过程,没有新物质生成,B属于物理变化;海水晒盐过程中液态水变为气态水,没有新物质生成,C属于物理变化;冰雪融化过程是固态的水变为液态水的过程,没有新物质生成,D属于物理变化。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

3.(2024·青岛中考)下列对酒精性质的描述,属于化学性质的是

( )

A.无色液体

B.有特殊气味

C.易挥发

D.能燃烧

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

√

D [颜色、状态不需要通过化学变化就能表现出来,故无色液体属于物理性质,A不符合题意;气味不需要通过化学变化就能表现出来,故有特殊气味属于物理性质,B不符合题意;挥发性不需要通过化学变化就能表现出来,故易挥发属于物理性质,C不符合题意;能燃烧需要通过化学变化才能表现出来,属于化学性质,D符合题意。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

4.某手机外屏采用的全新玄武钢化昆仑玻璃,下列关于玄武钢化昆仑玻璃性质的推测,正确的是( )

A.透光性好

B.常温下易与氧气反应

C.易溶于水

D.见光易分解

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

√

A [由玄武钢化昆仑玻璃的用途是做手机屏幕可看出:它与氧气不容易反应,并且见光也不能分解,不能溶于水,透光性应当十分好。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

5.小明一组的同学在进行实验室制取二氧化碳的实验时,发现气体产生的速度太慢了,他跟组员们说这可能是石灰石加的太少的缘故,在以后的实验中要注意所加试剂的量。这属于科学探究中的

( )

A.猜想假设 B.反思评价

C.设计实验 D.得出结论

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

√

B [根据题意,在进行实验室制取二氧化碳的实验时,发现气体产生的速度太慢了,他跟组员们说这可能是石灰石加的太少的缘故,在以后的实验中要注意所加试剂的量。这属于科学探究中的反思评价,B符合题意。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

6.(2024·广西中考)下列行为不符合实验室安全常识的是( )

A.在实验室嬉戏打闹,吃零食

B.远离火源存放易燃易爆试剂

C.酒精灯不慎被碰倒着火,立即用湿抹布盖灭

D.眼里溅入试剂,立即用水冲洗,必要时送医治疗

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

√

A [禁止在实验室内嬉戏打闹,吃零食,A不符合实验室安全常识;远离火源存放易燃易爆试剂,B符合实验室安全常识;酒精灯不慎被碰倒着火,立即用湿抹布盖灭,隔绝氧气灭火,C符合实验室安全常识;眼里溅入试剂,立即用水冲洗,切不可用手揉眼睛,洗的时候要眨眼睛,必要时送医治疗,D符合实验室安全常识。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

7.在观察水的沸腾实验中需要加热约120 mL的水,要用到下列仪器中的( )

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

A.①④⑤⑥ B.②③④⑥

C.①③④⑤ D.②③⑤⑥

√

A [观察水的沸腾现象,要有盛水的容器,应在烧杯和试管中选取,但是用水量120 mL,由给试管中的液体加热时,试管中的液体不能超过试管容积的三分之一,则要选择 360 mL 以上的试管,这不可能,所以用烧杯;用烧杯给水加热应选择固定仪器,要用铁架台;由于烧杯底面积大,易受热不均而炸裂,所以还要用陶土网;酒精灯是热源仪器,加热必须选择酒精灯。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

8.(2024·烟台中考)正确的实验操作是实验成功和人身安全的重要保证。下列实验操作正确的是( )

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

A.称量氢氧化钠 B.读取液体体积 C.过滤 D.检查气密性

√

D [A.托盘天平的使用要遵循“左物右码”的原则,且氢氧化钠具有腐蚀性,应放在玻璃器皿中称量,错误;B.量取液体读数时,视线与液体的凹液面最低处保持水平,图中仰视刻度,错误;C.过滤时要注意“一贴、二低、三靠”的原则,图中缺少玻璃棒引流、漏斗下端没有紧靠在烧杯内壁上,错误;D.检查装置气密性的方法:把导管的一端浸没在水里,双手紧握试管外壁片刻,若导管口有气泡冒出,手移开后,导管中液面上升,则装置气密性良好,正确。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

9.化学是一门以实验为基础的科学,请回答下列有关问题:

(1)图1四项操作中一定错误的是__________(填字母);采用图C所示操作可能造成的后果之一是_________________________________。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

ABC

试管底部破裂(答案合理即可)

图1

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

(2)某同学在进行物质的称量和液体的量取操作,如图所示:

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

①图2中所表示食盐的质量为_______ g。若在称量12.5 g氯化钠的过程中,天平的指针向左偏转,下列做法正确的是_______。

A.移动游码

B.增加砝码

C.移走适量试剂

D.继续添加试剂

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

7.4

C

②图3中所表示液体的体积是________ mL。若要量取44.5 mL的液体,在图3的基础上,用____________(填仪器名称)再向量筒中加入该液体。若读数时仰视,则量取液体的实际体积_____(填“>”或“<”)44.5 mL。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

42.0

胶头滴管

>

(3)某山村学校因仪器不足,同学们用生活物品来代替化学实验仪器。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

①用A来代替试管,你认为B可代替________,C可代替__________。

②D医用注射器可用来代替量筒,现有三种刻度的注射器:a.10 mL b.50 mL c.100 mL。要量取48 mL的水,应该选择医用注射器_____(填字母)。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

导管

胶头滴管

b

解析:(1)A.将锌粒向下放到直立的试管中,锌粒会砸破试管底部,操作错误;B.加热液体时试管口应倾斜向上,且液体体积不能超过试管的三分之一,应使用试管夹而不能用手握持试管,操作错误;C.连接试管时,不能将试管直立接触桌面,容易因为受力导致试管破裂,操作错误;D.清洗试管时,应使用试管刷上下旋转洗净试管壁,操作正确。故操作错误的是ABC。若采用图C所示操作,试管容易因为受力导致底部破裂(答案合理即可)。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

(2)①砝码的质量为5 g,游码对应示数为2.4 g,所以食盐的质量为7.4 g;在称量过程中,天平的指针向左偏转,说明食盐加多了,所以应取走适量的食盐,故选C。②用量筒量取液体时,正确的读数方法是将量筒放置在水平桌面上,保持量筒直立,视线要与量筒内液体凹液面的最低处保持水平,然后读出液体的体积,图3中量筒的分度值为2 mL,读取液体的体积是42.0 mL;若要量取44.5 mL的液体,在图3的基础上,用胶头滴管(用于吸取或滴加少量液体试剂)再向量筒中加入该液体。仰视读数时,读取的数值小于实际体积,所以量取液体的实际体积大于44.5 mL。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

(3)①用A针剂瓶来代替试管,用B饮料吸管可代替导管,用C眼药水瓶可代替胶头滴管;②D医用注射器可用来代替量筒,要量取 48 mL 的水,根据量筒量程选择的依据有两点:一是尽量保证量取一次,二是量程与液体的取用量最接近,量取48 mL的液体,50 mL的注射器能保证量取一次,且量程与液体的取用量最接近,故选b。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

10.某学校化学兴趣小组的同学受《探究蜡烛燃烧的奥秘》的启发,对蜡烛的燃烧过程重新进行了一次探究。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

实验一:探究石蜡的物理、化学性质。

(1)①将一小块石蜡放入水中,观察到石蜡浮在水面上,由此可判断石蜡的密度比水的密度_____(填“大”或“小”)。

②对于本实验使用的蜡烛有以下描述:A固态;B白色;C质地较软;D能燃烧;E难溶于水;F受热易熔化。其中属于化学性质的有________(填字母)。

③如图2所示,点燃蜡烛,用一根木条横穿火焰三部分,约1~2 s取出观察,火焰________(填“内焰”“外焰”或“焰心”)温度最高。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

小

D

外焰

实验二:探究蜡烛刚熄灭时产生的白烟是什么?

发现问题:蜡烛刚熄灭时,总会有一缕白烟冒出,它的成分是什么呢?

猜想与假设:

小亮:白烟是燃烧时生成的二氧化碳

小光:白烟是燃烧时生成的水蒸气

小明:白烟是石蜡蒸气凝成的石蜡小颗粒

收集证据:

查阅资料:烟是由固体颗粒形成的,雾是由小液滴形成的。石蜡的熔点和沸点都很低,很容易液化或汽化。二氧化碳是无色且能使澄清石灰水变浑浊的气体。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

(2)实验探究:①吹灭蜡烛,立即用一个内壁沾有澄清石灰水的烧杯罩住白烟,观察到澄清石灰水_________,小亮由此得出结论:白烟是二氧化碳。②吹灭蜡烛,立即把一块冷而干燥的玻璃片放在白烟上,玻璃片上没有水雾出现,而是出现了一些白色固体物质。

小光由此得出结论:白烟不是________。

③吹灭蜡烛,立即用燃着的小木条去点白烟(注意不要接触烛芯),发现蜡烛重新被点燃,说明白烟具有可燃性,这为________的猜想提供了证据,同时可以排除___________的假设。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

变浑浊

水蒸气

小明

小亮、小光

(3)结论与解释:

①由以上探究结果可知:________的猜想是正确的。

②小亮在实验时确实看到澄清石灰水变浑浊,但他获得的结论不正确,原因可能是_____________________________________________

__________________________________________________________。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

小明

烟是由固态颗粒形成的,而二氧化碳是气体,不可能形成白烟

(4)反思与评价

①小光同学的反思是:蜡烛燃烧产生水,由于温度高于100 ℃时其状态呈________,不会凝结成雾状。所以不应该猜测白烟是水蒸气。

②化学反应中常伴有发光、发热的现象,比如蜡烛的燃烧。小明同学认为有发光、放热现象的变化不一定是化学变化,请举一例说明_______________________________________________________。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

气态

灯泡亮时,有发光、放热现象,但不是化学变化

③图3实验结束时,该小组同学观察到烧杯底部出现黑色物质,下列做法错误的是________(填字母)。

a.反复实验,并观察是否有相同现象

b.认为与本次实验无关,不予理睬

c.查找资料,探究黑色物质的成分

d.向老师请教生成黑色物质的原因

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

b

解析:(1)①石蜡放入水中,浮在水面上,由此可判断石蜡的密度比水的密度小。②物质的物理性质包括颜色、状态、气味、熔点、沸点、硬度、密度、溶解性、导电性、导热性、溶解性等,物质的化学性质包括可燃性、氧化性、还原性、毒性、腐蚀性等。所以其中属于化学性质的有能燃烧,故选D。③木条横穿火焰三部分,外焰部分先碳化变黑,所以火焰的外焰温度最高。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

(2)实验探究:①吹灭蜡烛,立即用一个内壁沾有澄清石灰水的烧杯罩住白烟,观察到澄清石灰水变浑浊,小亮由此得出结论:白烟是二氧化碳。②吹灭蜡烛,立即把一块冷而干燥的玻璃片放在白烟上,玻璃片上没有水雾出现,而是出现了一些白色固体物质。

小光由此得出结论:白烟不是水蒸气。③吹灭蜡烛,立即用燃着的小木条去点白烟,发现蜡烛重新被点燃,说明白烟具有可燃性,这为小明的猜想提供了证据,同时可以排除小亮、小光的假设。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

(3)①由以上探究结果可知:小明的猜想是正确的。②小亮在实验时确实看到澄清石灰水变浑浊,但他获得的结论不正确,原因可能是烟是由固态颗粒形成的,而二氧化碳是气体,不可能形成白烟。

(4)①小光同学的反思是:蜡烛燃烧产生水,由于温度高于100 ℃时其状态呈气态,不会凝结成雾状。所以不应该猜测白烟是水蒸气。②化学反应中常伴有发光、发热的现象,比如蜡烛的燃烧。小明同学认为有发光、放热现象的变化不一定是化学变化,如:灯泡亮时,有发光、放热现象,但不是化学变化。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

③反复实验,并观察是否有相同现象,防止实验的偶然性,a正确;认为与本次实验无关,不予理睬,没有对发现的问题进行探究,不符合探究的过程,b错误;查找资料,探究黑色物质的成分,也是探究学习的过程,符合科学探究的过程,c正确;向老师请教生成黑色物质的原因,就是通过咨询老师、积极探讨,来解决问题,d正确。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(时间:40分钟 满分:60分)

一、选择题(本题包括15小题,每小题2分,共30分)

1.年俗文化是我国的宝贵精神财富。下列年俗活动,不涉及化学变化的是( )

限时提能训练(一) 步入化学殿堂

[A]纸变窗花 [B]糯米酿酒

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

[C]发面蒸馍 [D]燃放爆竹

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A [纸变窗花的过程中只是纸的形状发生改变,并没有新物质生成,A属于物理变化;糯米酿酒的过程中有新物质酒精生成,B属于化学变化;发面蒸馍的过程中有新物质生成,C属于化学变化;燃放爆竹的过程中有新物质生成,D属于化学变化。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2.古诗词是中华传统文化的精髓,以下诗句中画线部分包含化学变化的是( )

[A]蒹葭苍苍,白露为霜

[B]遥知不是雪,为有暗香来

[C]八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅

[D]人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D [“蒹葭苍苍,白露为霜”是物质状态的改变,A属于物理变化;“为有暗香来”指的是分子在不断地运动,没有生成新物质,B属于物理变化;“八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅”是指八月的秋风把屋上的茅草卷走,没有生成新物质,C属于物理变化;“山寺桃花始盛开”中,桃花盛开的过程涉及植物的光合作用,有新物质生成,D属于化学变化。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

3.东昌府区博物馆展有宋青铜编钟、五代白瓷执壶和大量书画作品等。下列有关文物的性质中属于物理性质的是( )

[A]陶瓷耐腐蚀 [B]青铜强度高

[C]宣纸易燃烧 [D]墨迹难氧化

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B [陶瓷耐腐蚀,耐腐蚀性需要通过化学变化表现出来,A属于化学性质;青铜强度高,强度不需要通过化学变化就能表现出来,B属于物理性质;宣纸易燃烧,易燃烧需要通过化学变化表现出来,C属于化学性质;墨迹难氧化,抗氧化性需要通过化学变化表现出来,D属于化学性质。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

4.(2024·云南中考)下列叙述中,属于C60化学性质的是( )

[A]常温下为固体 [B]密度为1.68 g/cm3

[C]熔点高于280 ℃ [D]能与钾等金属反应

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D [A.常温下为固体,描述的是状态,密度为1.68 g/cm3,熔点高于280 ℃,不需要发生化学变化就能表现出来的性质,是物质的物理性质;能与钾等金属反应,是在化学变化中表现出来的性质,描述的是物质的化学性质。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

5.“84”消毒液在日常生活中被广泛使用,其名称源于北京某医院在1984年研制成功的一种高效含氯消毒液。某同学想知道“84”消毒液为什么能消毒杀菌,就“‘84’消毒液为什么能消毒杀菌”这属于科学探究中的是( )

[A]建立假设 [B]提出问题

[C]获得结论 [D]收集证据

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B [建立假设是根据问题和相关的资料作出假设和猜想,如“84”消毒液能消毒可能是因为溶液中含有次氯酸钠,A不符合题意;提出问题是需要探究的课题,如“84”消毒液为什么能消毒杀菌,B符合题意;获得结论是根据相关资源和实验现象等得出结论,C不符合题意;收集证据是根据假设和问题搜集相关资料等,D不符合题意。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6.(2024·盐城中考)下列标志中,属于“常用危险化学品”标志的是( )

[A] [B] [C] [D]

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B [A.图中所示标志是禁止吸烟标志,不属于危险化学品标志,不符合题意;B.图中所示标志是腐蚀品标志,属于危险化学品标志,符合题意;C.图中所示标志是节约用水标志,不属于危险化学品标志,不符合题意;D.图中所示标志是可回收标志,不属于危险化学品标志,不符合题意。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7.(2024·枣庄中考)规范操作是实验成功和安全的保障。下列实验操作规范的是( )

[A]滴加液体 [B]倾倒液体 [C]加热液体 [D]液体读数

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A [用胶头滴管滴加液体时,应竖直悬空,A正确;倾倒液体时,试管应倾斜,且瓶塞倒放,B不正确;加热液体时,液体体积不能超过试管容积的三分之一,C不正确;用量筒量取液体读数时,应平视凹液面的最低处,D不正确。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

8.(2024·山西中考)液体药品通常盛放在细口瓶中,常用倾倒的方法取用。如图所示,关于实验用品的使用正确的是( )

[A]试管内液体的体积

[B]试剂瓶标签的位置

[C]试剂瓶瓶塞的放置

[D]试管口倾斜的方向

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D [使用试管时,不加热情况下所装液体不能超过试管容积的三分之二,加热情况下不能超过三分之一,图示操作液体量超过试管容积的三分之二,A错误;图示操作标签没有向着手心,可能导致标签被腐蚀,B错误;图示操作瓶塞没有倒放在桌面上,会导致瓶塞被污染,C错误;倾倒液体时,试管口应略倾斜,D正确。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

9.化学是一门以实验为基础的科学。下列实验操作正确的是( )

[A]用100 mL量筒量取9.5 mL稀盐酸

[B]用托盘天平称取6.56 g某固体药品

[C]用镊子小心地将块状石灰石放入直立的锥形瓶中

[D]少量的酒精在桌面上燃烧起来,立即用湿抹布扑盖

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D [量取9.5 mL稀盐酸选用10 mL量筒,而不是100 mL量筒,A错误;托盘天平称取物质时,精确到0.1 g,不能称取6.56 g某固体药品,B错误;将块状石灰石放入锥形瓶时,应先将锥形瓶横放,用镊子小心地将块状石灰石放入水平的锥形瓶中,然后慢慢竖立起锥形瓶,使石灰石滑落至锥形瓶的底部,C错误;少量的酒精在桌面上燃烧起来,立即用湿抹布扑盖,D正确。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

10.(2023·枣庄中考)按照规程操作是保障实验成功的前提。下列实验操作不正确的是( )

[A]稀释浓硫酸 [B]点燃酒精灯 [C]加热固体药品 [D]移走蒸发皿

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D [稀释浓硫酸时应把浓硫酸沿烧杯壁慢慢注入水里,并不断搅动使产生的热量迅速扩散,切不可把水直接倒入浓硫酸中,A正确;禁止用燃着的酒精灯直接点燃另一酒精灯,应用火柴从侧面点燃酒精灯,B正确;给试管中的固体加热时,为防止冷凝水回流到热的试管底部使试管炸裂,试管口应略向下倾斜,C正确;移走加热后的蒸发皿,为防止手烫伤,应用坩埚钳移走蒸发皿,放在陶土网上,D不正确。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

11.小梅家有一批盆栽的郁金香,过去一直开红色花,现在却开出了紫色花,有人认为这是土壤缺水引起的,但小梅经过一段时间补充水分后,还是开紫色花。这说明实验结果与原来的假说是不符合的,最好的处理方法是( )

[A]实验不成功,停止探究

[B]修改实验过程,使之与假说相符

[C]修改结果,使之与假说相符

[D]修改假说,重新实验

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D [当实验结果与原来的假说不符时,应修改猜想,再进行实验论证,故A错误、D正确;我们在做实验时应尊重实验结论(实验事实),猜想有可能是错误的,不能为了猜想而修改过程和实验结果,故B、C错误。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

12.某同学利用如图创新实验对蜡烛及其燃烧进行探究。当蜡烛燃烧约1分钟后,观察到澄清石灰水变浑浊,U形管内附着大量水雾。下列相关说法不正确的是( )

[A]蜡烛燃烧过程既有物理变化又有化学变化

[B]该实验说明蜡烛燃烧生成了二氧化碳和水

[C]吹灭蜡烛产生白色烟雾

[D]该创新实验现象明显,便于观察

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C [蜡烛燃烧生成新物质二氧化碳和水,属于化学变化,蜡烛在燃烧的过程中由固体变成液体,属于物理变化,该变化中既有物理变化又有化学变化,A正确;烧杯中澄清石灰水变浑浊,U形管内附着大量水雾,说明蜡烛燃烧生成了二氧化碳和水,B正确;固体小颗粒悬浮于空气中形成烟,小液滴悬浮于空气中形成雾,蜡烛熄灭时气化的石蜡蒸气会凝结成固体小颗粒,悬浮于空气中,形成白烟,所以吹灭蜡烛产生白烟,C错误;该实验中容易观察到烧杯中澄清石灰水变浑浊,也能方便观察到 U 形管内有水雾,操作方便,D正确。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

13.现代社会对能量的需求越来越大,下列活动中通过化学反应提供能量的是( )

[A]水力发电 [B]太阳能供热 [C]火力发电 [D]风力发电

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C [判断是化学变化还是物理变化时关键看是否生成了新物质,A中水力发电是水从高处落到低处,推动发电装置实现能量转化的,该过程中没有生成新物质,是物理变化;B中太阳能板直接将太阳能转化为热能也没有生成新物质,是物理变化;C中火力发电涉及燃烧,是化学变化;D中风吹动发电装置实现能量转化,没有生成新物质,为物理变化,故答案为C。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

14.下列整理的与化学有关的知识内容完全正确的一组是( )

[A]蜡烛燃烧实验现象的描述 [B]概念的理解

火焰分为三层,外层最亮;

生成二氧化碳和水;

熄灭后有白烟产生 发光、发热不一定是化学变化;

化学变化的特征是有其他物质生成;

观察物质变化时伴随的现象,就一定能判断有无化学变化发生

[C]化学发展史 [D]化学安全

火的掌握和利用促进了化学的发展;

现代化学技术已经可以移动分子、原子 化学实验室中不能品尝任何药品的味道;

废弃药品可以拿出实验室;

给物质加热时,先预热然后对准药品处集中加热

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C [A.蜡烛燃烧生成二氧化碳和水属于实验结论而不是实验现象,不符合题意;B.观察物质变化时伴随的现象,不能判断有无化学变化发生,如灯泡通电发光、放热,但不属于化学反应,不符合题意;C.符合题意;D.废弃药品不能拿出实验室,要放入指定的容器内,不符合题意。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

15.思维模型的建构既方便问题的解决,又能促进深度学习。大牛同学对解决“气密性检查”类问题建构的思维模型如图甲所示。结合大牛建构的思维模型,完成如图乙装置的气密性检查的相关说法中,错误的是( )

[A]将导管放入水中属于上述思维模型中的“构建封闭体系”

[B]双手握紧试管属于思维模型中的“改变压强”

[C]水槽中导管口有气泡产生则说明气密性良好

[D]将试管放入冰水中不能检查装置的气密性

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D [将导管放入水中,形成液封,属于题述思维模型中的“构建封闭体系”,A正确;双手握紧试管,使试管中的温度升高,压强增大,属于思维模型中的“改变压强”,B正确;水槽中导管口有气泡产生则说明气密性良好,C正确;将试管放入冰水中,使试管中的温度降低,也属于思维模型中的“改变压强”,观察到水进入导管,形成一段水柱,能检查装置的气密性,D错误。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

二、填空与简答题(本题包括3小题,共13分)

16.(4分)人类的发展历程也是人类追求光明的历程。人类照明经历了如图所示的过程。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

请结合图示回答有关问题。

(1)在上述照明方法中,______照明没有发生化学变化。

(2)蜡烛燃烧的过程并不简单,主要包含以下过程:石蜡先熔化成液态,再汽化成气态,石蜡蒸气再燃烧。在蜡烛燃烧的过程中属于物理变化的是______________________________;属于化学变化的是____________。由此说明发生化学变化时_______(填“一定”或“不一定”)同时发生物理变化。

电灯

先熔化成液态,再汽化成气态

蒸气燃烧

一定

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(3)制造电灯的过程需要①设计灯的形状、②研制发光效率高的灯丝、③研制透光性能好的玻璃,这些过程中与化学无关的是________(填序号)。

(4)蜡烛燃烧的过程中,最能说明其发生化学变化的现象是______(填字母)。

A.蜡烛变短 B.放出大量的热

C.发出黄光 D.生成小水珠

①

D

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

解析:(1)在上述照明方法中,电灯照明只是能量的转变,无新物质生成,属于物理变化。

(2)在蜡烛燃烧的过程中,石蜡先熔化成液态,再汽化成气态,只是状态的改变,无新物质生成,属于物理变化;石蜡蒸气燃烧生成二氧化碳和水,有新物质生成,属于化学变化;由此说明发生化学变化时一定同时发生物理变化。

(3)①设计灯的形状与化学无关;②研制发光效率高的灯丝以及③研制透光性能好的玻璃均属于新材料的开发,与化学有关,故填①。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(4)蜡烛变短,是形状的改变,不能说明发生了化学变化,A不符合题意;放出大量的热,不能说明发生了化学变化,如电灯通电时放热,只是能量的转变,无新物质生成,属于物理变化,B不符合题意;发出黄光,不能说明发生了化学变化,如电灯通电时发光,只是能量的转变,无新物质生成,属于物理变化,C不符合题意;生成小水珠,说明蜡烛燃烧生成了水,有新物质生成,说明发生了化学变化,D符合题意。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

17.(4分)为研究化学药物发展史,学习小组查阅资料:

材料1 早在宋代,轻粉(氯化亚汞:Hg2Cl2)已是我国的一种重要药物,其制作方法之一是使用古方药小还丹和食盐等物质在固体状态下共热,收集升华出的白色粉末,即为轻粉。其中有一个反应是加热硫酸亚汞(Hg2SO4)和氯化钠反应生成硫酸钠和轻粉。

材料2 轻粉微溶于水,可用作治疗疥疮的药物,在光照射下容易分解成汞和氯化汞。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

根据资料整理下列有关轻粉的知识卡片。

(1)物理性质:_____________________(填一条)。

(2)化学性质:________________。

(3)保存方法:______________________________。

(4)用途:_____________________。

微溶于水(或白色粉末)

光照下容易分解

避光保存(或其他合理答案)

用作治疗疥疮的药物

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

解析:(1)物理性质是不需要化学变化就能表现出来的性质,故轻粉的物理性质为微溶于水、白色粉末。(2)化学性质是需要化学变化才能表现出来的性质,故轻粉的化学性质为光照下容易分解。(3)因轻粉光照易分解,则需避光保存。(4)由资料知,轻粉可用作治疗疥疮的药物。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

18.(5分)归纳整理,理解化学大概念——物质的变化。

(1)色彩斑斓:

A.101 kPa、-183 ℃时氧气变为淡蓝色液体。

B.吹灭蜡烛产生白烟。

C.白色冷碟子放在蜡烛火焰上方,碟子底部产生____色物质。

(2)才气横溢:

D.烧开水时,水中常有气泡冒出。

E.向碳酸钠溶液中滴加盐酸,现象是________________。

黑

产生大量气泡

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(3)温润有致:

F.生石灰放入水中放热将鸡蛋煮熟。

G.硝酸铵固体放入盛有少量水的烧杯里,搅拌,溶液温度________(填“升高”“降低”或“不变”)。

(4)清浊与共:

H.向盛有澄清石灰水的试管中吹气,发生反应的化学方程式是

_____________________________________。

(5)概念感知:

分析以上变化,其中属于物理变化的有________(填字母)。

降低

CO2+Ca(OH)2===CaCO3↓+H2O

ABDG

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(5)这些选项中:A.101 kPa、-183 ℃时氧气变为淡蓝色液体,是氧气由气态变成液态,是物理变化;B.吹灭蜡烛产生的白烟是石蜡蒸气冷凝成的石蜡固体小颗粒,是物理变化;C.白色冷碟子放在蜡烛火焰上方,碟子底部产生黑色物质,是石蜡的不完全燃烧产生的碳,是化学变化;D.烧开水时,水中常有气泡冒出,是因为气体的溶解度随温度的升高而减小,是物理变化;E.向碳酸钠溶液中滴加盐酸,发生化学变化生成氯化钠、二氧化碳和水,是化学变化;F.生石灰放入水中放热将鸡蛋煮熟,是因为氧化钙与水反应生成氢氧化钙的过程中放出大量的热,是化学变化;

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

G.硝酸铵固体放入盛有少量水的烧杯里,搅拌,溶液温度降低的过程中,没有新物质生成,只是硝酸铵溶解于水时的吸热现象,是物理变化;H.向盛有澄清石灰水的试管中吹气是二氧化碳与氢氧化钙发生了反应,是化学变化。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

三、实验与探究题(本题包括2小题,共17分)

19.(9分)某兴趣小组同学正在进行物质的称量和液体的量取操作,回答下列问题:

Ⅰ.物质的称量

(1)图1中所称食盐的质量为________ g,若食盐与砝码的位置颠倒了,游码显示仍为此图,则食盐的实际质量为________ g。

12.4

7.6

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ⅱ.液体的量取与加热

(2)用量筒量取一定体积的液体,如图所示。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

①图2中明显的错误是__________,量取的液体体积是________ mL。

②若要量取44 mL该液体,在①的基础上应该用__________,再向量筒中加入该液体。若小敏在量取该液体时,没有保持视线水平,而是仰视,则量取的实际液体体积________(填“大于”“小于”或“等于”)44 mL。

瓶塞正放

42

胶头滴管

大于

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(3)进行“加热少量的水”实验操作。

①选择仪器:试管、试管夹、________。

②操作步骤:

A.向试管中倒入约二分之一容积的水

B.将试管夹夹在试管的中上部

C.点燃酒精灯,直接加热到沸腾

D.将热的试管立即放冷水中冷却

以上操作错误的是________,可能会导致试管破裂的操作步骤是________。

酒精灯

ACD

CD

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

解析:(1)由图1可知,砝码为10 g,游码为2.4 g,则所称食盐的质量为10 g+2.4 g=12.4 g;若食盐和砝码放反,由于左盘上的质量=右盘上的质量+游码的质量,则实际称量的食盐的质量为10 g-2.4 g=7.6 g。

(2)①倾倒液体时,瓶塞应倒放,而图2中瓶塞正放;由图2可知,量取液体的体积为42 mL。②若想量取44 mL该液体,则应用胶头滴管继续滴加;用量筒量取液体读数时,仰视读数,会使实际量取的液体体积偏大。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(3)①加热少量水时,需要试管、试管夹和酒精灯。②加热液体时,液体体积不能超过试管容积的三分之一,否则容易引起液滴飞溅,A错误;试管夹夹在试管的中上部,B正确;点燃酒精灯,先预热,后集中加热,若不预热,试管易受热不均而炸裂,C错误;加热后的试管不能直接用冷水冲洗,否则易骤冷而炸裂,D错误。则操作错误的为ACD,其中CD可能会导致试管破裂。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

20.(8分)小明通过学习“蜡烛及其燃烧的探究”后,对蜡烛性质、家庭使用的天然气燃烧等产生了兴趣,于是开始了项目式学习。

项目一:探究石蜡的物理、化学性质。

(1)对于本实验使用的蜡烛有以下描述:①白色圆柱形固体;②有轻微的气味;③质地较软;④密度比水小;⑤有可燃性;⑥受热易熔化;⑦难溶于水;上述描述中属于蜡烛的化学性质的是_____ (填序号)。

⑤

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

项目二:对天然气及其燃烧的探究。