期中评价试题 2024--2025学年初中历史统编版七年级下册(新教材)

文档属性

| 名称 | 期中评价试题 2024--2025学年初中历史统编版七年级下册(新教材) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 840.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-18 18:09:01 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

期中评价试题 2024--2025学年初中历史统编版七年级下册(新教材)

一、选择题

1.隋文帝建国后“薄赋敛,轻刑罚,内修制度,外扶戎夷”,社会经济出现繁荣景象。但炀帝即位后,“外征四夷,内穷嗜欲,兵革岁动,赋敛滋繁,”引发了岁末农民大起义,隋王朝最终瓦解。材料现象反映出( )

A.隋炀帝继承了隋文帝的治国理念 B.武力开疆拓域,方能成就帝王伟业

C.统治政策是王朝兴衰的主要原因 D.隋朝和秦朝都是历经二世而亡

2.“北通涿郡(今北京)之渔商,南运江都(今扬州)之转输,其为利也博(丰厚)哉。” 这反映出隋朝开凿的大运河( )

A.结束了长期分裂的局面 B.加强了隋朝的中央集权

C.促进了南北经济的交流 D.扩大了官吏选拔的范围

3.《中华文明史》指出,科举制度的积极意义之一,“在于使得少数在竞争中脱颖而出的下层人士得以参政,影响到文官队伍的整体素质与结构。”这表明科举制度( )

A.导致文官地位超过武官 B.消除了人们的门第观念

C.促进了社会阶层的流动 D.营造了浓厚的读书风气

4.隋唐时,四方传入的少数民族音乐有十四种之多,唐代士大夫多醉心胡乐,以至王建有诗云:“城头山鸡鸣角角,洛阳家家学胡乐。”这反映了

A.隋唐时期民族交融进一步发展 B.少数民族音乐仅流行于洛阳

C.胡乐成为科举考试的重要内容 D.四方少数民族仰慕中原文化

5.西安“大唐不夜城”景区今年广受好评的“盛唐密盒”节目,让唐朝名臣“房玄龄”和“杜如晦”出现在游客面前,幽默的问答互动让观众忍俊不禁。这两位名臣生活在下列哪一历史时期( )

A.文景之治 B.贞观之治 C.开元盛世 D.开皇之治

6.据史料记载:“唐武宗会昌三年,长安城失火,焚毁了多家店铺。”你能判断失火的地点应该是在( )

A.宫城 B.皇城 C.市 D.坊

7.假如让你拍摄一部以唐朝历史为题材的电视剧,下列哪一情景不可能出现

A.武则天选贤任能发展经济 B.回族人在长安居住经商

C.唐玄宗面试科举考试应试者 D.李白吟诗《蜀道难》

8.“万国尽征戍,烽火被冈峦。积尸草木腥,流血川原丹”这是杜甫在《垂老别》一诗中描绘的安史之乱造成的惨状。下列关于安史之乱说法正确的是

A.安史之乱使得唐朝的中央集权得到加强

B.安史之乱后唐朝的藩镇割据局面得到缓解

C.安史之乱是由黄巢和部将史思明发动

D.安史之乱是唐朝由盛转衰的转折点

9.唐统治者屡次派遣专人往海外寻访医药。……外来药物、医生、验方、医术和医学著作等大量涌入唐朝境内,大大丰富了中国医学宝库的内容。从目的与作用上分析,这种情境类似于( )

A.鉴真东渡日本 B.遣唐使来华学习

C.玄奘西游天竺 D.文成公主入藏

10.唐三彩是中国首创的,之后的新罗三彩、日本的奈良三彩都有仿烧,包括波斯三彩也深受影响,所以它也是中西文化交流的一个承载物。材料说明唐代( )

A.文明对外影响力强 B.各民族交往密切

C.大运河促进南北交通 D.长安是国际性大都会

11.唐朝时期,社会安定,经济日益繁荣,书法亦蓬勃发展。唐朝书法家名家辈出,当时最著名的书法家有 ( )

A.欧阳询和白居易 B.杜甫和颜真卿 C.颜真卿和柳公权 D.李白和柳公权

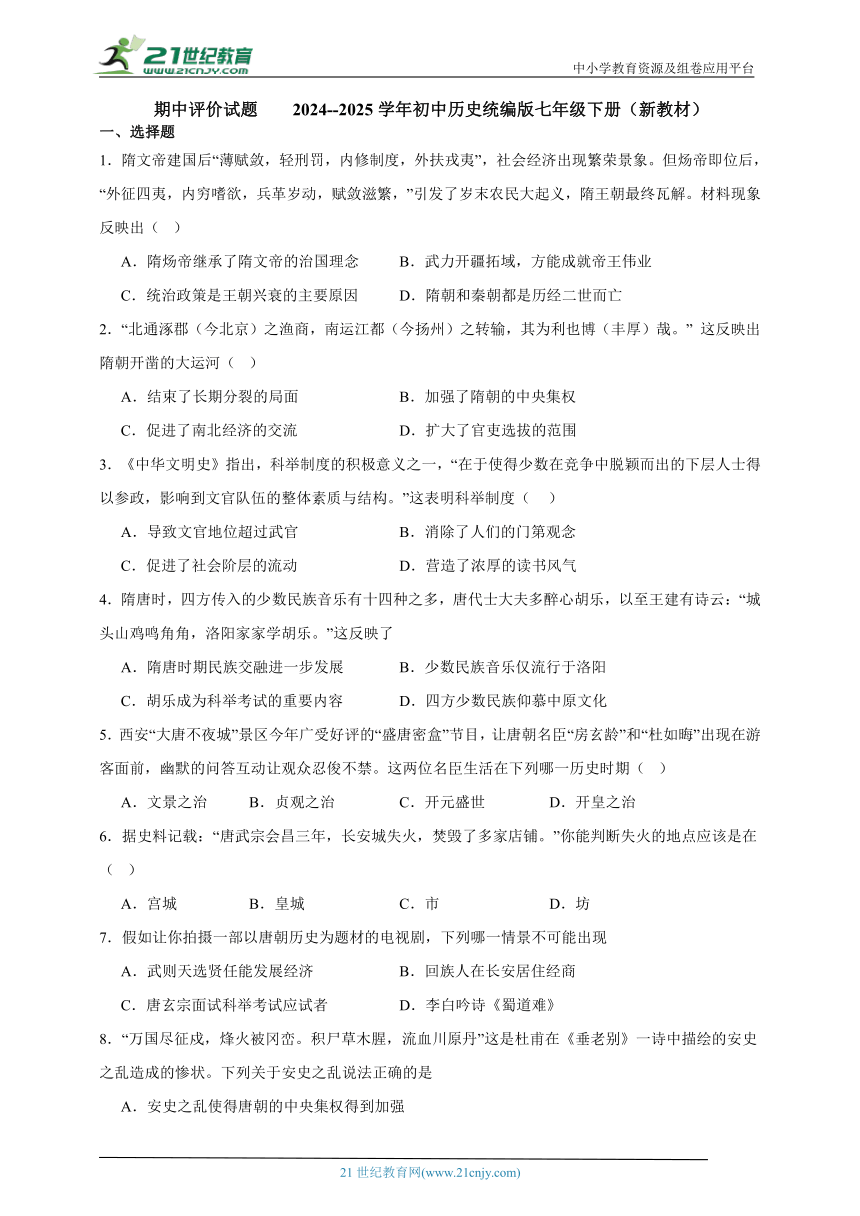

12.如图体现的历史发展趋势是( )

A.从多民族政权并立到走向统一 B.统一多民族国家的巩固和发展

C.经济重心南移和民族交融发展 D.统一多民族国家的建立和巩固

13.在《栾城三集》中,苏辙评述王安石“不忍贫民而深疾富民,志欲破富民以惠贫民,不知其不可也”。由此可知,苏辙认为王安石变法( )

A.增强了国家军事力量 B.加强了对人民的控制

C.触犯了官僚地主利益 D.增加了国家赋税收入

14.澶渊之盟和宋夏和约在历史上都曾经发挥过积极作用,其表现为( )

A.消除了民族之间的矛盾 B.导致了北宋政权的灭亡

C.削弱了辽夏政权的势力 D.保持了长期的和平局面

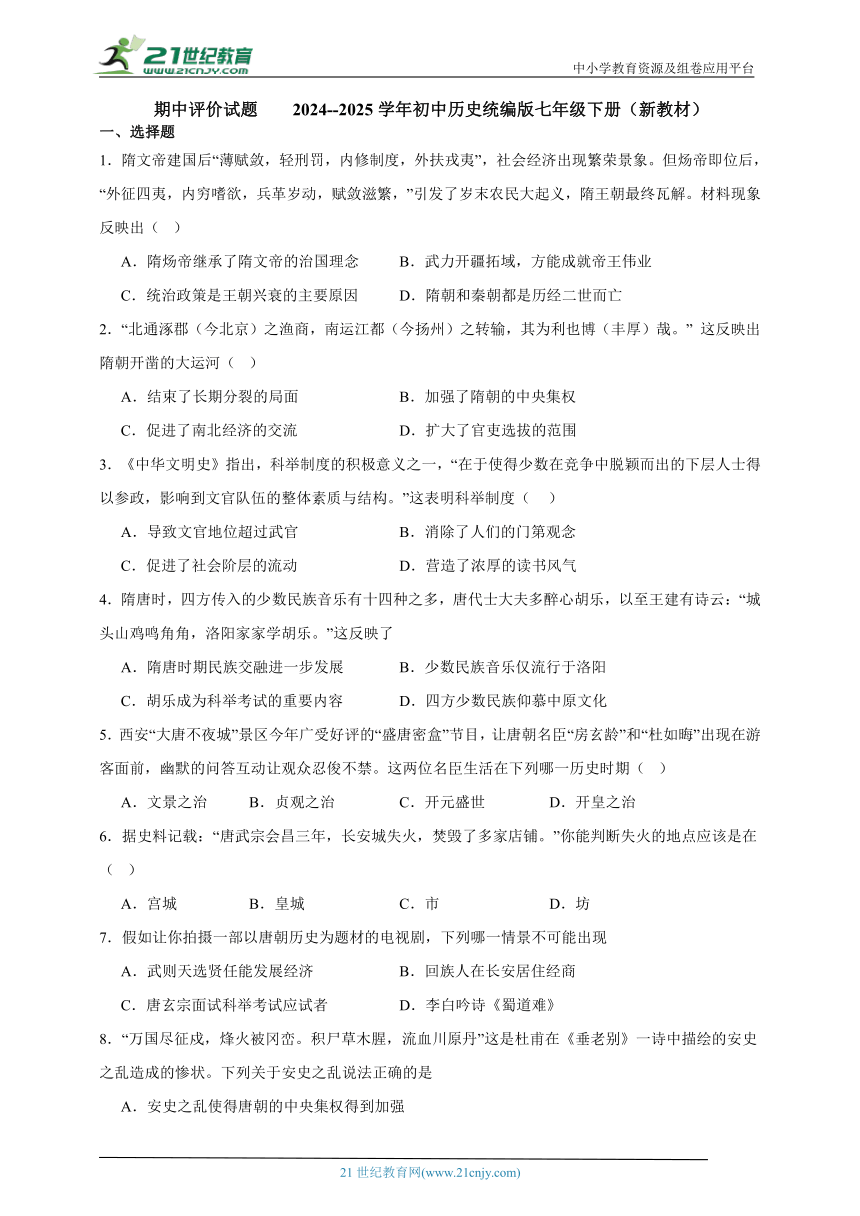

15.下图是我国古代某一时期行政区划的局部图,根据图中信息判断,该历史地图最有可能是下列哪一个朝代 ( )

A.周朝 B.秦朝 C.宋朝 D.元朝

16.史实即历史事实,史论是对历史事件或历史人物的评论。下列选项中,属于史论的是( )

A.581年,杨坚建立隋朝 B.唐朝时期,农业上发明了曲辕犁和筒车

C.1206年,铁木真建立蒙古政权 D.元朝统一,为统一多民族国家发展奠定基础

17.元朝管理地方事务的形式是多样的,下列选项中属中央机构且可直接管辖西藏军民各项事务的是( )

A.枢密院 B.宣政院 C.御史台 D.中书省

18.杨康是金庸先生的小说《射雕英雄传》中的两个重要人物。他们名字中的“靖”、“康”与下列历史事件有直接联系的是( )

A.西夏的建立 B.澶渊之盟 C.金灭北宋 D.元朝建立

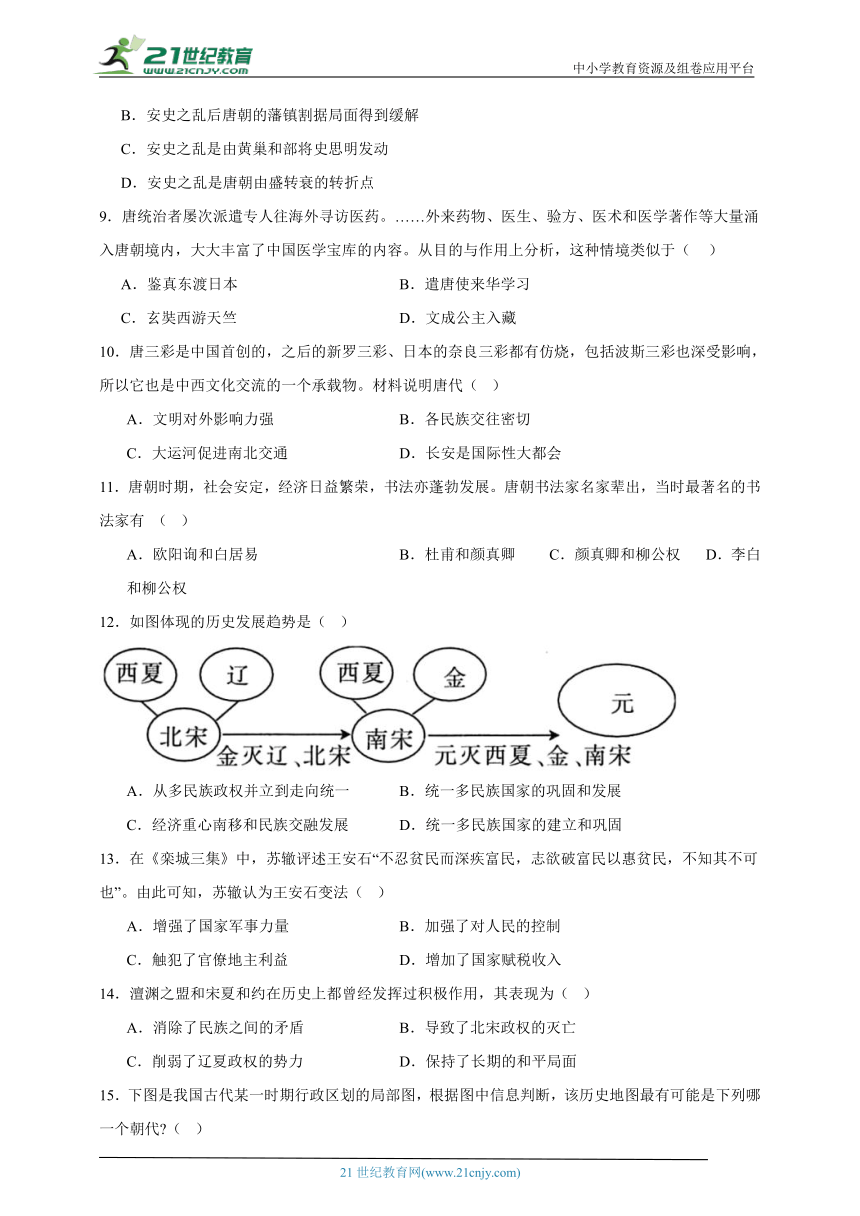

19.如图为首都博物馆所藏元代景德镇生产的白釉多穆壶。“多穆”为藏语音译,意为盛酥油的桶。多穆壶则是在酥油桶造型之上,于口沿加僧帽状边,又添把手和壶嘴而成的壶形。此文物可以用来说明元朝时期( )

A.农业生产技术不断进步 B.瓷器设计吸收多元文化

C.市民都市生活丰富多彩 D.边疆地区得到有效治理

20.有同学在搜集史料中发现,元朝统一后,许多南方士人前往北方旅行考察,从河川到山岳,从城邑到宫阙,他们走访孔子故里曲阜,汉唐故都长安、洛阳,北宋故都开封等地。这段史料可以用于佐证( )

A.元朝统一加强南北联系 B.南方缺少历史文化资源

C.国内民族矛盾基本消除 D.南方士人社会地位提高

二、材料题

21.中华民族作为56个民族组成的大家庭,是利益攸关、荣辱与共、生死相依的命运共同体。阅读材料,完成下列要求。

材料一

图一 《步辇图》 图二 汉藏一家亲

材料二 北宋的版图远不如汉唐时期。当时与北宋并立的政权,北方有契丹族建立的辽,西北有党项族建立的西夏。

——《中国历史》七年级下册

材料三 1260年,忽必烈在开平(上都)即帝位,是为世祖。至元8年(1271年)11月,取《易经》“乾元”之义,定国号为大元。次年迁都于大都(今北京)。16年(1279年)灭南宋,统一全中国。

——吴于廑、齐世荣主编《世界史·古代史编下卷》

(1)图一从侧面体现了唐朝怎样的民族政策?试用唐朝的相关史实说明“汉藏一家亲(图二)”。

(2)党项族建立的西夏首领叫什么名字?辽、宋、夏时期突出的时代特征是什么

(3)据材料三并结合所学知识,写出建立元朝的少数民族的族名。元朝统一全中国有什么重要意义

22.阅读材料,完成下列要求。

材料一 《宋史 真宗纪》记载:“(澶渊之盟)岁遗辽银十万两,绢二十万匹。”(宋史 真宗纪》记载:“(澶渊之盟规定)宋朝每年向辽国赠送白银十万两、绢二十万匹。”)

材料二 孟元老《东京梦华录》记载:“(汴京)市井经纪之家,往往只于市店旋买饮食……夜市直至三更尽,才五更又复开张。”(孟元老《东京梦华录》记载:“(在汴京)普通百姓家庭常常直接到市场店铺中购买现成的饮食……夜市一直持续到三更结束,到五更时分又重新开市营业。”)

根据上述材料,结合所学知识,你赞成“弱宋”还是“强宋”的观点?请说明理由。

参考答案

1.C

据题干“‘薄赋敛,轻刑罚,内修制度,外扶戎夷’,社会经济出现繁荣景象。但炀帝即位后,‘外征四夷,内穷嗜欲,兵革岁动,赋敛滋繁,’引发了岁末农民大起义,隋王朝最终瓦解”和所学知识可知,从隋文帝和隋炀帝不同统治政策导致的不同结果来看,统治政策确实是影响王朝兴衰的关键因素,C项正确;题干主要强调的是隋朝兴衰与统治政策的关系,并非隋文帝的治国理念,排除A项;材料主要讲述隋文帝建国后的政策带来繁荣,以及隋炀帝即位后的行为导致起义、王朝瓦解,题干重点不在阐述武力开疆拓土与成就帝王伟业的关系,排除B项;题干仅仅围绕隋朝展开,没有涉及秦朝,属于无中生有,排除D项。故选C项。

2.C

根据题干信息“北通涿郡(今北京)之渔商,南运江都(今扬州)之转输,其为利也博(丰厚)哉”和所学知识可知,题干信息的意思是大运河往北可以通到北京从事渔业商业,往南可以将扬州的物资转运过来,它带来的利益是很丰厚的。这形象地说明了大运河沟通了南北,使得南北之间的物资运输和商业往来更加便捷,促进了南北经济的交流,C项正确;结束长期分裂局面的是隋朝的统一,排除A项;加强隋朝中央集权主要是通过一系列政治制度改革等措施,与大运河关系不大,排除B项;扩大官吏选拔范围的是科举制,与材料描述内容不符,排除D项。故选C项。

3.C

根据材料“在于使得少数在竞争中脱颖而出的下层人士得以参政,影响到文官队伍的整体素质与结构”和所学知识可知,材料体现的是科举制促进了阶层的流动,平民可以通过科举制跻身统治阶层,并提高了文官队伍的素质,C项正确;宋朝时实行重文轻武政策,文官地位超过武官,排除A项;“消除了”说法过于绝对,门第观念一直存在,且与题意无关,排除B项;材料强调科举制促进社会阶层的流动,科举制度营造了浓厚的读书风气,但与材料主旨不符,排除D项。故选C项。

4.A

材料“四方传入的少数民族音乐有十四种之多”“唐代士大夫多醉心胡乐”“洛阳家家学胡乐”均体现了隋唐时期少数民族音乐在汉族、中原地区的传播,说明隋唐时期民族交融进一步发展,A项正确;B项“仅流行于洛阳”的说法错误,排除B项;“胡乐成为科举考试的重要内容”的说法不符合史实和材料,排除C项;材料体现了中原对少数民族音乐的吸收和传唱,没有体现四方少数民族仰慕中原文化,排除D项。故选A项。

5.B

根据题干信息“房玄龄”和“杜如晦”可知,二位名臣是唐太宗(开创“贞观之治”)时期著名的宰相,历史上有“房谋杜断”之称,B项正确;“文景之治”是西汉时期出现的,与题意不符,排除A项;“开元盛世”是唐玄宗统治前期出现的盛世局面,开元盛世期间的著名宰相是姚崇、宋璟,排除C项;“开皇之治”是隋文帝时期出现,与题意不符,排除D项。故选B项。

6.C

根据材料“唐武宗会昌三年,长安城失火,焚毁了多家店铺。”结合所学可知唐朝的商业规定在“市”里经营,与住宅区“坊”严格分开,所以商铺失火真能在“市”,C项正确,排除D项;宫城是皇帝办公居住处,皇城是政府部门办公处,在唐朝时不能出现商铺,排除AB项。故选C项。

7.B

本题是否定式的选择题。依据课本所学,唐朝以来,定居中国的波斯人、阿拉伯人,信仰伊斯兰教,他们同汉、蒙、畏兀儿等族,长期杂居相处,互通婚姻,逐渐融合,在元朝开始形成一个新的民族——回族。唐朝还没有出现回族人。B项符合题意;武则天是唐朝的女皇,发展农业生产、选拔贤才的政策,使唐朝社会经济进一步发展。A项不合题意;唐玄宗时,诗赋成为进士科主要的考试内容,他在位期间,曾在长安、洛阳宫殿亲自面试科举应试者。C项不合题意;唐朝诗人李白,诗风豪迈奔放,清新飘逸,被人称为“诗仙”。《蜀道难》是李白的诗篇。D项不合题意。由此可知ACD三项不合题意,故选择B。

“以唐朝历史为题材的电视据”是解题的关键,“不可能出现”是限制词。即选项中在唐朝不可能出现的。回族最早形成于元朝,元大都是元朝的政治中心,又是闻名世界的商业大都市。回族人应在大都居住经商。可确定答案B。

8.D

依据所学可知,安史之乱是中国唐代玄宗末年至代宗初年由唐朝将领安禄山与史思明背叛唐朝后发动的战争,是同唐朝争夺统治权的内战,为唐由盛而衰的转折点,这场内战使得唐朝人口大量丧失,国力锐减。安史之乱后逐渐形成藩镇割据局面。D项符合题意;ABC三项的说法都是不正确的,排除;故选D。

9.C

根据题干信息“唐统治者屡次派遣专人往海外寻访医药。……外来药物、医生、验方、医术和医学著作等大量涌入唐朝境内,大大丰富了中国医学宝库的内容”,结合所学知识可知,唐太宗贞观年间,玄奘历尽艰辛,西行天竺学习佛法。玄奘的见闻,由弟子整理成书《大唐西域记》是研究中外交流史的珍贵文献,C项正确;鉴真东渡日本传授佛法,为日本设计唐招提寺等,与题干信息“唐统治者屡次派遣专人往海外寻访医药。……外来药物、医生、验方、医术和医学著作等大量涌入唐朝境内,大大丰富了中国医学宝库的内容”不符,排除A项;遣唐使来华学习,与题干信息“唐统治者屡次派遣专人往海外寻访医药。……外来药物、医生、验方、医术和医学著作等大量涌入唐朝境内,大大丰富了中国医学宝库的内容”不符,排除B项;文成公主入藏,属于民族交往、交流与交融,与题干信息“唐统治者屡次派遣专人往海外寻访医药”不符,排除D项。故选C项。

10.A

根据材料“之后的新罗三彩、日本的奈良三彩都有仿烧,包括波斯三彩也深受影响,所以它也是中西文化交流的一个承载物。”表明唐三彩作为中西文化交流的承载物,体现了唐朝文明对外的影响力,排除A项;材料展示的是中外交流,不是民族交往,排除B项;大运河与材料无关,排除C项;长安是国际性大都会,材料没有涉及,排除D项。故选A项。

11.C

根据所学知识可知,隋唐时期书法名家辈出。颜真卿的字端正劲美,雄浑敦厚;柳公权的字方折峻丽,笔力劲健。他们是唐朝最著名的书法家之一,C项正确;白居易是唐朝著名诗人,以诗歌创作闻名,不符合题意,排除A项;杜甫是“诗圣”,其诗歌反映社会现实,不符合题意,排除B项;李白是“诗仙”,诗作风格豪放飘逸,不符合题意,排除D项。故选C项。

12.A

根据题干图示可知,辽宋夏金时期的各民族政权并立,元朝时完成了统一,体现出历史发展趋势是民族政权并立到国家的统一,A项正确;统一多民族国家的巩固和发展是明清时期,排除B项;经济重心的南移与图示中政权并立不符合,排除C项;统一多民族国家的建立和巩固是秦汉时期,排除D项。故选A项。

13.C

根据材料“不忍贫民而深疾富民,志欲破富民以惠贫民,不知其不可也”可知,作者认为王安石变法“特意损害富人的利益”即触犯了官僚地主利益,C项正确;材料中没有涉及国家军事力量,排除A项;加强了对人民的控制与材料中“志欲破富民以惠贫民”不符,排除B项;材料中没有提及国家赋税收入,排除D项。故选C项。

14.D

根据所学知识,可知澶渊之盟和宋夏和约都使双方保持了长期和平局面,也促进了边界贸易的发达, 这是二者发挥的积极作用,D项正确;消除了民族矛盾,说法过于绝对,与此后爆发宋金联合灭辽等史实不符,排除A项;1127年逐渐强大的金灭的北宋,与澶渊之盟等积极影响不符,排除B项;澶渊之盟和宋夏合约为辽和西夏政权提供了良好的发展时间和机会,而不是削弱了辽夏政权势力,排除C项。选择D项。

15.D

据图片“辽阳行省” 和所学知识可知,元朝为了有效统治辽阔疆域,实行行省制度,在中央设中书省,地方设行中书省(简称行省) 。图中出现了“辽阳行省” 等行省名称,符合元朝行政区划特点,所以该历史地图最有可能是元朝,D项正确;周朝实行分封制,地方是众多相对独立的诸侯国,没有行省这样的行政区划设置 ,排除A项;秦朝实行郡县制,将全国分为若干郡,郡下设县,不存在 “行省” 这一行政单位 ,排除B项;宋朝地方行政区划主要是路、州、县三级制 ,没有行省的设置,不符合图中 “辽阳行省” 等信息,故不是宋朝,排除C项。故选D项。

16.D

根据所学可知,“元朝统一,为统一多民族国家发展奠定基础”,这是对元朝统一意义和影响的定性评价,是史论,D项正确;581年,杨坚建立隋朝是对隋朝建立的客观陈述,排除A项;唐朝时期,农业上发明了曲辕犁和筒车是对唐朝农业发展的史实描述,属于历史事实,排除B项;1206年,铁木真建立蒙古政权属于历史事实,排除C项。故选D项。

17.B

根据题干“元朝”“直接管辖西藏军民各项事务”,结合所学知识,元朝建立后,对西藏地区行使行政管理权,在这一地区设立宣慰使司度元帅府,由宣政院直接统辖,掌管西藏的军民各项事务,B项正确;枢密院负责全国的军事事务,调度全国的军队,排除A项;御史台负责监察事务,排除C项;中书省掌管全国的行政事务,排除D项。故选B项。

18.C

结合所学知识可知,公元1127年,金灭北宋,宋徽宗和宋钦宗被金军掳走,史称“靖康之变”,据此可知,郭靖和杨康的名字与金灭北宋有直接关系,C项正确;1038年党项族首领元昊建立西夏,与“靖”“康”无关,排除A项;澶渊之盟是1004年宋与辽之间签订的条约,与“靖”“康”无关,排除B项;1271年忽必烈建立元朝,与“靖”“康”无关,排除D项。故选C项。

19.B

根据材料信息,元代景德镇生产的白釉多穆壶的描述说明瓷器设计吸收多元文化,B项正确;元代景德镇生产的白釉多穆壶不能体现农业生产,市民都市生活,边疆地区的治理,排除ACD项。故选B项。

20.A

根据材料“元朝统一后,许多南方土人前往北方旅行考察,从河川到山岳,从城邑到宫阙,他们走访孔子故里曲阜,汉唐故都长安、洛阳,北宋故都开封等地”分析可知反映了元朝统一后,南方土人前往北方旅行考察,可以更好地了解北方文化和建设,更有利于国家的统一发展,A项正确;材料信息没有体现南方缺少历史文化资源,排除B项;材料信息没有体现国内民族矛盾是否消除,排除C项;材料信息没有体现南方土人社会地位提高,排除D项。故选A项。

21.(1)政策:开明的民族政策;史实:唐太宗时期,文成公主入藏,嫁给吐蕃赞普松赞干布;金城公主入藏,唐蕃会盟,“和同一家”。

(2)名字:元昊;时代特征:民族政权并立。

(3)族名:蒙古族;意义:结束了自唐末五代以来长期的分裂割据局面,重新实现了全国大一统;促进了民族大融合,推动了经济文化交流与发展,加强了各地区之间的联系,为统一多民族国家的进一步发展奠定了基础。

(1)民族政策:结合所学知识,唐朝时期实行开明的民族政策,唐太宗得到西北各族的拥戴,被尊奉为“天可汗”。

史实:结合所学知识,唐太宗时期,文成公主入藏,嫁给吐蕃赞普松赞干布;金城公主入藏,唐蕃会盟,“和同一家”

(2)首领:结合所学知识,1038年,党项首领元昊称大夏皇帝,定都兴庆府,史称西夏。

时代特征:根据材料二“当时与北宋并立的政权,北方有契丹族建立的辽,西北有党项族建立的西夏”和结合所学知识,辽宋夏金元时期的时代特征是民族政权并立。

(3)民族:结合所学知识,蒙古族首领成吉思汗统一蒙古草原,1271年,蒙古族忽必烈改国号为大元,建立元朝。

意义:结合所学知识,1279年,元朝攻灭南宋残部,完成了全国的统一,结束了我国历史上长时期多个政权并立的局面,重新实现了全国大一统;促进了民族大融合,推动了经济文化交流与发展,加强了各地区之间的联系,为统一多民族国家的进一步发展奠定了基础。

22.

赞成“强宋”观点,理由:宋代经济繁荣强盛,商品经济高度发达,市民生活活跃,宋代商业突破市坊限制,出现纸币交子,海外贸易兴盛(如泉州港),经济实力远超周边政权,支撑了社会繁荣。

赞成“弱宋”观点,理由:宋代的崇文抑武方针,使文官得到重用,文臣掌兵,大多不熟悉军务,导致军队战斗力减弱,在与辽、西夏等政权的战争中多尝败绩,签订如澶渊之盟等屈辱性条约,同时政府机构重叠,相互牵制,官吏冗余,人浮于事,有时三五个人担任同一官职,官员互相推卸责任,办事效率低下,增加了朝廷的财政支出。

本题属于开放性试题,可以任选一个观点进行阐述理由,根据材料一反映澶渊之盟,可以结合所学知识,宋代的重文轻武政策导致军队战斗力下降,与少数民族政权交战中多尝败绩,由此可以支持“弱宋”观点;根据材料二《东京梦华录》分析可知反映了宋代社会经济的发展,体现“强宋”的观点。参考示例:

赞成“强宋”观点,理由:宋代经济繁荣强盛,商品经济高度发达,市民生活活跃,宋代商业突破市坊限制,出现纸币交子,海外贸易兴盛(如泉州港),经济实力远超周边政权,支撑了社会繁荣。

赞成“弱宋”观点,理由:宋代的崇文抑武方针,使文官得到重用,文臣掌兵,大多不熟悉军务,导致军队战斗力减弱,在与辽、西夏等政权的战争中多尝败绩,签订如澶渊之盟等屈辱性条约,同时政府机构重叠,相互牵制,官吏冗余,人浮于事,有时三五个人担任同一官职,官员互相推卸责任,办事效率低下,增加了朝廷的财政支出。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

期中评价试题 2024--2025学年初中历史统编版七年级下册(新教材)

一、选择题

1.隋文帝建国后“薄赋敛,轻刑罚,内修制度,外扶戎夷”,社会经济出现繁荣景象。但炀帝即位后,“外征四夷,内穷嗜欲,兵革岁动,赋敛滋繁,”引发了岁末农民大起义,隋王朝最终瓦解。材料现象反映出( )

A.隋炀帝继承了隋文帝的治国理念 B.武力开疆拓域,方能成就帝王伟业

C.统治政策是王朝兴衰的主要原因 D.隋朝和秦朝都是历经二世而亡

2.“北通涿郡(今北京)之渔商,南运江都(今扬州)之转输,其为利也博(丰厚)哉。” 这反映出隋朝开凿的大运河( )

A.结束了长期分裂的局面 B.加强了隋朝的中央集权

C.促进了南北经济的交流 D.扩大了官吏选拔的范围

3.《中华文明史》指出,科举制度的积极意义之一,“在于使得少数在竞争中脱颖而出的下层人士得以参政,影响到文官队伍的整体素质与结构。”这表明科举制度( )

A.导致文官地位超过武官 B.消除了人们的门第观念

C.促进了社会阶层的流动 D.营造了浓厚的读书风气

4.隋唐时,四方传入的少数民族音乐有十四种之多,唐代士大夫多醉心胡乐,以至王建有诗云:“城头山鸡鸣角角,洛阳家家学胡乐。”这反映了

A.隋唐时期民族交融进一步发展 B.少数民族音乐仅流行于洛阳

C.胡乐成为科举考试的重要内容 D.四方少数民族仰慕中原文化

5.西安“大唐不夜城”景区今年广受好评的“盛唐密盒”节目,让唐朝名臣“房玄龄”和“杜如晦”出现在游客面前,幽默的问答互动让观众忍俊不禁。这两位名臣生活在下列哪一历史时期( )

A.文景之治 B.贞观之治 C.开元盛世 D.开皇之治

6.据史料记载:“唐武宗会昌三年,长安城失火,焚毁了多家店铺。”你能判断失火的地点应该是在( )

A.宫城 B.皇城 C.市 D.坊

7.假如让你拍摄一部以唐朝历史为题材的电视剧,下列哪一情景不可能出现

A.武则天选贤任能发展经济 B.回族人在长安居住经商

C.唐玄宗面试科举考试应试者 D.李白吟诗《蜀道难》

8.“万国尽征戍,烽火被冈峦。积尸草木腥,流血川原丹”这是杜甫在《垂老别》一诗中描绘的安史之乱造成的惨状。下列关于安史之乱说法正确的是

A.安史之乱使得唐朝的中央集权得到加强

B.安史之乱后唐朝的藩镇割据局面得到缓解

C.安史之乱是由黄巢和部将史思明发动

D.安史之乱是唐朝由盛转衰的转折点

9.唐统治者屡次派遣专人往海外寻访医药。……外来药物、医生、验方、医术和医学著作等大量涌入唐朝境内,大大丰富了中国医学宝库的内容。从目的与作用上分析,这种情境类似于( )

A.鉴真东渡日本 B.遣唐使来华学习

C.玄奘西游天竺 D.文成公主入藏

10.唐三彩是中国首创的,之后的新罗三彩、日本的奈良三彩都有仿烧,包括波斯三彩也深受影响,所以它也是中西文化交流的一个承载物。材料说明唐代( )

A.文明对外影响力强 B.各民族交往密切

C.大运河促进南北交通 D.长安是国际性大都会

11.唐朝时期,社会安定,经济日益繁荣,书法亦蓬勃发展。唐朝书法家名家辈出,当时最著名的书法家有 ( )

A.欧阳询和白居易 B.杜甫和颜真卿 C.颜真卿和柳公权 D.李白和柳公权

12.如图体现的历史发展趋势是( )

A.从多民族政权并立到走向统一 B.统一多民族国家的巩固和发展

C.经济重心南移和民族交融发展 D.统一多民族国家的建立和巩固

13.在《栾城三集》中,苏辙评述王安石“不忍贫民而深疾富民,志欲破富民以惠贫民,不知其不可也”。由此可知,苏辙认为王安石变法( )

A.增强了国家军事力量 B.加强了对人民的控制

C.触犯了官僚地主利益 D.增加了国家赋税收入

14.澶渊之盟和宋夏和约在历史上都曾经发挥过积极作用,其表现为( )

A.消除了民族之间的矛盾 B.导致了北宋政权的灭亡

C.削弱了辽夏政权的势力 D.保持了长期的和平局面

15.下图是我国古代某一时期行政区划的局部图,根据图中信息判断,该历史地图最有可能是下列哪一个朝代 ( )

A.周朝 B.秦朝 C.宋朝 D.元朝

16.史实即历史事实,史论是对历史事件或历史人物的评论。下列选项中,属于史论的是( )

A.581年,杨坚建立隋朝 B.唐朝时期,农业上发明了曲辕犁和筒车

C.1206年,铁木真建立蒙古政权 D.元朝统一,为统一多民族国家发展奠定基础

17.元朝管理地方事务的形式是多样的,下列选项中属中央机构且可直接管辖西藏军民各项事务的是( )

A.枢密院 B.宣政院 C.御史台 D.中书省

18.杨康是金庸先生的小说《射雕英雄传》中的两个重要人物。他们名字中的“靖”、“康”与下列历史事件有直接联系的是( )

A.西夏的建立 B.澶渊之盟 C.金灭北宋 D.元朝建立

19.如图为首都博物馆所藏元代景德镇生产的白釉多穆壶。“多穆”为藏语音译,意为盛酥油的桶。多穆壶则是在酥油桶造型之上,于口沿加僧帽状边,又添把手和壶嘴而成的壶形。此文物可以用来说明元朝时期( )

A.农业生产技术不断进步 B.瓷器设计吸收多元文化

C.市民都市生活丰富多彩 D.边疆地区得到有效治理

20.有同学在搜集史料中发现,元朝统一后,许多南方士人前往北方旅行考察,从河川到山岳,从城邑到宫阙,他们走访孔子故里曲阜,汉唐故都长安、洛阳,北宋故都开封等地。这段史料可以用于佐证( )

A.元朝统一加强南北联系 B.南方缺少历史文化资源

C.国内民族矛盾基本消除 D.南方士人社会地位提高

二、材料题

21.中华民族作为56个民族组成的大家庭,是利益攸关、荣辱与共、生死相依的命运共同体。阅读材料,完成下列要求。

材料一

图一 《步辇图》 图二 汉藏一家亲

材料二 北宋的版图远不如汉唐时期。当时与北宋并立的政权,北方有契丹族建立的辽,西北有党项族建立的西夏。

——《中国历史》七年级下册

材料三 1260年,忽必烈在开平(上都)即帝位,是为世祖。至元8年(1271年)11月,取《易经》“乾元”之义,定国号为大元。次年迁都于大都(今北京)。16年(1279年)灭南宋,统一全中国。

——吴于廑、齐世荣主编《世界史·古代史编下卷》

(1)图一从侧面体现了唐朝怎样的民族政策?试用唐朝的相关史实说明“汉藏一家亲(图二)”。

(2)党项族建立的西夏首领叫什么名字?辽、宋、夏时期突出的时代特征是什么

(3)据材料三并结合所学知识,写出建立元朝的少数民族的族名。元朝统一全中国有什么重要意义

22.阅读材料,完成下列要求。

材料一 《宋史 真宗纪》记载:“(澶渊之盟)岁遗辽银十万两,绢二十万匹。”(宋史 真宗纪》记载:“(澶渊之盟规定)宋朝每年向辽国赠送白银十万两、绢二十万匹。”)

材料二 孟元老《东京梦华录》记载:“(汴京)市井经纪之家,往往只于市店旋买饮食……夜市直至三更尽,才五更又复开张。”(孟元老《东京梦华录》记载:“(在汴京)普通百姓家庭常常直接到市场店铺中购买现成的饮食……夜市一直持续到三更结束,到五更时分又重新开市营业。”)

根据上述材料,结合所学知识,你赞成“弱宋”还是“强宋”的观点?请说明理由。

参考答案

1.C

据题干“‘薄赋敛,轻刑罚,内修制度,外扶戎夷’,社会经济出现繁荣景象。但炀帝即位后,‘外征四夷,内穷嗜欲,兵革岁动,赋敛滋繁,’引发了岁末农民大起义,隋王朝最终瓦解”和所学知识可知,从隋文帝和隋炀帝不同统治政策导致的不同结果来看,统治政策确实是影响王朝兴衰的关键因素,C项正确;题干主要强调的是隋朝兴衰与统治政策的关系,并非隋文帝的治国理念,排除A项;材料主要讲述隋文帝建国后的政策带来繁荣,以及隋炀帝即位后的行为导致起义、王朝瓦解,题干重点不在阐述武力开疆拓土与成就帝王伟业的关系,排除B项;题干仅仅围绕隋朝展开,没有涉及秦朝,属于无中生有,排除D项。故选C项。

2.C

根据题干信息“北通涿郡(今北京)之渔商,南运江都(今扬州)之转输,其为利也博(丰厚)哉”和所学知识可知,题干信息的意思是大运河往北可以通到北京从事渔业商业,往南可以将扬州的物资转运过来,它带来的利益是很丰厚的。这形象地说明了大运河沟通了南北,使得南北之间的物资运输和商业往来更加便捷,促进了南北经济的交流,C项正确;结束长期分裂局面的是隋朝的统一,排除A项;加强隋朝中央集权主要是通过一系列政治制度改革等措施,与大运河关系不大,排除B项;扩大官吏选拔范围的是科举制,与材料描述内容不符,排除D项。故选C项。

3.C

根据材料“在于使得少数在竞争中脱颖而出的下层人士得以参政,影响到文官队伍的整体素质与结构”和所学知识可知,材料体现的是科举制促进了阶层的流动,平民可以通过科举制跻身统治阶层,并提高了文官队伍的素质,C项正确;宋朝时实行重文轻武政策,文官地位超过武官,排除A项;“消除了”说法过于绝对,门第观念一直存在,且与题意无关,排除B项;材料强调科举制促进社会阶层的流动,科举制度营造了浓厚的读书风气,但与材料主旨不符,排除D项。故选C项。

4.A

材料“四方传入的少数民族音乐有十四种之多”“唐代士大夫多醉心胡乐”“洛阳家家学胡乐”均体现了隋唐时期少数民族音乐在汉族、中原地区的传播,说明隋唐时期民族交融进一步发展,A项正确;B项“仅流行于洛阳”的说法错误,排除B项;“胡乐成为科举考试的重要内容”的说法不符合史实和材料,排除C项;材料体现了中原对少数民族音乐的吸收和传唱,没有体现四方少数民族仰慕中原文化,排除D项。故选A项。

5.B

根据题干信息“房玄龄”和“杜如晦”可知,二位名臣是唐太宗(开创“贞观之治”)时期著名的宰相,历史上有“房谋杜断”之称,B项正确;“文景之治”是西汉时期出现的,与题意不符,排除A项;“开元盛世”是唐玄宗统治前期出现的盛世局面,开元盛世期间的著名宰相是姚崇、宋璟,排除C项;“开皇之治”是隋文帝时期出现,与题意不符,排除D项。故选B项。

6.C

根据材料“唐武宗会昌三年,长安城失火,焚毁了多家店铺。”结合所学可知唐朝的商业规定在“市”里经营,与住宅区“坊”严格分开,所以商铺失火真能在“市”,C项正确,排除D项;宫城是皇帝办公居住处,皇城是政府部门办公处,在唐朝时不能出现商铺,排除AB项。故选C项。

7.B

本题是否定式的选择题。依据课本所学,唐朝以来,定居中国的波斯人、阿拉伯人,信仰伊斯兰教,他们同汉、蒙、畏兀儿等族,长期杂居相处,互通婚姻,逐渐融合,在元朝开始形成一个新的民族——回族。唐朝还没有出现回族人。B项符合题意;武则天是唐朝的女皇,发展农业生产、选拔贤才的政策,使唐朝社会经济进一步发展。A项不合题意;唐玄宗时,诗赋成为进士科主要的考试内容,他在位期间,曾在长安、洛阳宫殿亲自面试科举应试者。C项不合题意;唐朝诗人李白,诗风豪迈奔放,清新飘逸,被人称为“诗仙”。《蜀道难》是李白的诗篇。D项不合题意。由此可知ACD三项不合题意,故选择B。

“以唐朝历史为题材的电视据”是解题的关键,“不可能出现”是限制词。即选项中在唐朝不可能出现的。回族最早形成于元朝,元大都是元朝的政治中心,又是闻名世界的商业大都市。回族人应在大都居住经商。可确定答案B。

8.D

依据所学可知,安史之乱是中国唐代玄宗末年至代宗初年由唐朝将领安禄山与史思明背叛唐朝后发动的战争,是同唐朝争夺统治权的内战,为唐由盛而衰的转折点,这场内战使得唐朝人口大量丧失,国力锐减。安史之乱后逐渐形成藩镇割据局面。D项符合题意;ABC三项的说法都是不正确的,排除;故选D。

9.C

根据题干信息“唐统治者屡次派遣专人往海外寻访医药。……外来药物、医生、验方、医术和医学著作等大量涌入唐朝境内,大大丰富了中国医学宝库的内容”,结合所学知识可知,唐太宗贞观年间,玄奘历尽艰辛,西行天竺学习佛法。玄奘的见闻,由弟子整理成书《大唐西域记》是研究中外交流史的珍贵文献,C项正确;鉴真东渡日本传授佛法,为日本设计唐招提寺等,与题干信息“唐统治者屡次派遣专人往海外寻访医药。……外来药物、医生、验方、医术和医学著作等大量涌入唐朝境内,大大丰富了中国医学宝库的内容”不符,排除A项;遣唐使来华学习,与题干信息“唐统治者屡次派遣专人往海外寻访医药。……外来药物、医生、验方、医术和医学著作等大量涌入唐朝境内,大大丰富了中国医学宝库的内容”不符,排除B项;文成公主入藏,属于民族交往、交流与交融,与题干信息“唐统治者屡次派遣专人往海外寻访医药”不符,排除D项。故选C项。

10.A

根据材料“之后的新罗三彩、日本的奈良三彩都有仿烧,包括波斯三彩也深受影响,所以它也是中西文化交流的一个承载物。”表明唐三彩作为中西文化交流的承载物,体现了唐朝文明对外的影响力,排除A项;材料展示的是中外交流,不是民族交往,排除B项;大运河与材料无关,排除C项;长安是国际性大都会,材料没有涉及,排除D项。故选A项。

11.C

根据所学知识可知,隋唐时期书法名家辈出。颜真卿的字端正劲美,雄浑敦厚;柳公权的字方折峻丽,笔力劲健。他们是唐朝最著名的书法家之一,C项正确;白居易是唐朝著名诗人,以诗歌创作闻名,不符合题意,排除A项;杜甫是“诗圣”,其诗歌反映社会现实,不符合题意,排除B项;李白是“诗仙”,诗作风格豪放飘逸,不符合题意,排除D项。故选C项。

12.A

根据题干图示可知,辽宋夏金时期的各民族政权并立,元朝时完成了统一,体现出历史发展趋势是民族政权并立到国家的统一,A项正确;统一多民族国家的巩固和发展是明清时期,排除B项;经济重心的南移与图示中政权并立不符合,排除C项;统一多民族国家的建立和巩固是秦汉时期,排除D项。故选A项。

13.C

根据材料“不忍贫民而深疾富民,志欲破富民以惠贫民,不知其不可也”可知,作者认为王安石变法“特意损害富人的利益”即触犯了官僚地主利益,C项正确;材料中没有涉及国家军事力量,排除A项;加强了对人民的控制与材料中“志欲破富民以惠贫民”不符,排除B项;材料中没有提及国家赋税收入,排除D项。故选C项。

14.D

根据所学知识,可知澶渊之盟和宋夏和约都使双方保持了长期和平局面,也促进了边界贸易的发达, 这是二者发挥的积极作用,D项正确;消除了民族矛盾,说法过于绝对,与此后爆发宋金联合灭辽等史实不符,排除A项;1127年逐渐强大的金灭的北宋,与澶渊之盟等积极影响不符,排除B项;澶渊之盟和宋夏合约为辽和西夏政权提供了良好的发展时间和机会,而不是削弱了辽夏政权势力,排除C项。选择D项。

15.D

据图片“辽阳行省” 和所学知识可知,元朝为了有效统治辽阔疆域,实行行省制度,在中央设中书省,地方设行中书省(简称行省) 。图中出现了“辽阳行省” 等行省名称,符合元朝行政区划特点,所以该历史地图最有可能是元朝,D项正确;周朝实行分封制,地方是众多相对独立的诸侯国,没有行省这样的行政区划设置 ,排除A项;秦朝实行郡县制,将全国分为若干郡,郡下设县,不存在 “行省” 这一行政单位 ,排除B项;宋朝地方行政区划主要是路、州、县三级制 ,没有行省的设置,不符合图中 “辽阳行省” 等信息,故不是宋朝,排除C项。故选D项。

16.D

根据所学可知,“元朝统一,为统一多民族国家发展奠定基础”,这是对元朝统一意义和影响的定性评价,是史论,D项正确;581年,杨坚建立隋朝是对隋朝建立的客观陈述,排除A项;唐朝时期,农业上发明了曲辕犁和筒车是对唐朝农业发展的史实描述,属于历史事实,排除B项;1206年,铁木真建立蒙古政权属于历史事实,排除C项。故选D项。

17.B

根据题干“元朝”“直接管辖西藏军民各项事务”,结合所学知识,元朝建立后,对西藏地区行使行政管理权,在这一地区设立宣慰使司度元帅府,由宣政院直接统辖,掌管西藏的军民各项事务,B项正确;枢密院负责全国的军事事务,调度全国的军队,排除A项;御史台负责监察事务,排除C项;中书省掌管全国的行政事务,排除D项。故选B项。

18.C

结合所学知识可知,公元1127年,金灭北宋,宋徽宗和宋钦宗被金军掳走,史称“靖康之变”,据此可知,郭靖和杨康的名字与金灭北宋有直接关系,C项正确;1038年党项族首领元昊建立西夏,与“靖”“康”无关,排除A项;澶渊之盟是1004年宋与辽之间签订的条约,与“靖”“康”无关,排除B项;1271年忽必烈建立元朝,与“靖”“康”无关,排除D项。故选C项。

19.B

根据材料信息,元代景德镇生产的白釉多穆壶的描述说明瓷器设计吸收多元文化,B项正确;元代景德镇生产的白釉多穆壶不能体现农业生产,市民都市生活,边疆地区的治理,排除ACD项。故选B项。

20.A

根据材料“元朝统一后,许多南方土人前往北方旅行考察,从河川到山岳,从城邑到宫阙,他们走访孔子故里曲阜,汉唐故都长安、洛阳,北宋故都开封等地”分析可知反映了元朝统一后,南方土人前往北方旅行考察,可以更好地了解北方文化和建设,更有利于国家的统一发展,A项正确;材料信息没有体现南方缺少历史文化资源,排除B项;材料信息没有体现国内民族矛盾是否消除,排除C项;材料信息没有体现南方土人社会地位提高,排除D项。故选A项。

21.(1)政策:开明的民族政策;史实:唐太宗时期,文成公主入藏,嫁给吐蕃赞普松赞干布;金城公主入藏,唐蕃会盟,“和同一家”。

(2)名字:元昊;时代特征:民族政权并立。

(3)族名:蒙古族;意义:结束了自唐末五代以来长期的分裂割据局面,重新实现了全国大一统;促进了民族大融合,推动了经济文化交流与发展,加强了各地区之间的联系,为统一多民族国家的进一步发展奠定了基础。

(1)民族政策:结合所学知识,唐朝时期实行开明的民族政策,唐太宗得到西北各族的拥戴,被尊奉为“天可汗”。

史实:结合所学知识,唐太宗时期,文成公主入藏,嫁给吐蕃赞普松赞干布;金城公主入藏,唐蕃会盟,“和同一家”

(2)首领:结合所学知识,1038年,党项首领元昊称大夏皇帝,定都兴庆府,史称西夏。

时代特征:根据材料二“当时与北宋并立的政权,北方有契丹族建立的辽,西北有党项族建立的西夏”和结合所学知识,辽宋夏金元时期的时代特征是民族政权并立。

(3)民族:结合所学知识,蒙古族首领成吉思汗统一蒙古草原,1271年,蒙古族忽必烈改国号为大元,建立元朝。

意义:结合所学知识,1279年,元朝攻灭南宋残部,完成了全国的统一,结束了我国历史上长时期多个政权并立的局面,重新实现了全国大一统;促进了民族大融合,推动了经济文化交流与发展,加强了各地区之间的联系,为统一多民族国家的进一步发展奠定了基础。

22.

赞成“强宋”观点,理由:宋代经济繁荣强盛,商品经济高度发达,市民生活活跃,宋代商业突破市坊限制,出现纸币交子,海外贸易兴盛(如泉州港),经济实力远超周边政权,支撑了社会繁荣。

赞成“弱宋”观点,理由:宋代的崇文抑武方针,使文官得到重用,文臣掌兵,大多不熟悉军务,导致军队战斗力减弱,在与辽、西夏等政权的战争中多尝败绩,签订如澶渊之盟等屈辱性条约,同时政府机构重叠,相互牵制,官吏冗余,人浮于事,有时三五个人担任同一官职,官员互相推卸责任,办事效率低下,增加了朝廷的财政支出。

本题属于开放性试题,可以任选一个观点进行阐述理由,根据材料一反映澶渊之盟,可以结合所学知识,宋代的重文轻武政策导致军队战斗力下降,与少数民族政权交战中多尝败绩,由此可以支持“弱宋”观点;根据材料二《东京梦华录》分析可知反映了宋代社会经济的发展,体现“强宋”的观点。参考示例:

赞成“强宋”观点,理由:宋代经济繁荣强盛,商品经济高度发达,市民生活活跃,宋代商业突破市坊限制,出现纸币交子,海外贸易兴盛(如泉州港),经济实力远超周边政权,支撑了社会繁荣。

赞成“弱宋”观点,理由:宋代的崇文抑武方针,使文官得到重用,文臣掌兵,大多不熟悉军务,导致军队战斗力减弱,在与辽、西夏等政权的战争中多尝败绩,签订如澶渊之盟等屈辱性条约,同时政府机构重叠,相互牵制,官吏冗余,人浮于事,有时三五个人担任同一官职,官员互相推卸责任,办事效率低下,增加了朝廷的财政支出。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录