孝文帝改革的影响综合题典型考点 提前练 2025年中考历史二轮复习备考

文档属性

| 名称 | 孝文帝改革的影响综合题典型考点 提前练 2025年中考历史二轮复习备考 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-18 18:09:21 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

孝文帝改革的影响综合题典型考点

提前练 2025年中考历史二轮复习备考

一、综合题

1.阅读材料,回答问题。

材料一 ……时匈奴降者言匈奴破月氏王,以其头为饮器,月氏遁而怨匈奴,无与共击之。汉方欲事灭胡,闻此言,欲通使,道必更匈奴中,乃募能使者。骞以郎应募,使月氏。与堂邑氏奴甘父俱出陇西。径匈奴,匈奴得之,……留骞十余岁。予妻。有子,然骞持汉节不失。……骞为人强力,宽大信人,蛮夷爱之。堂邑父,胡人,善射,穷急,射禽兽给食。初,骞行时百余人,去十三岁,唯二人得还。

——摘自班固《张骞传》

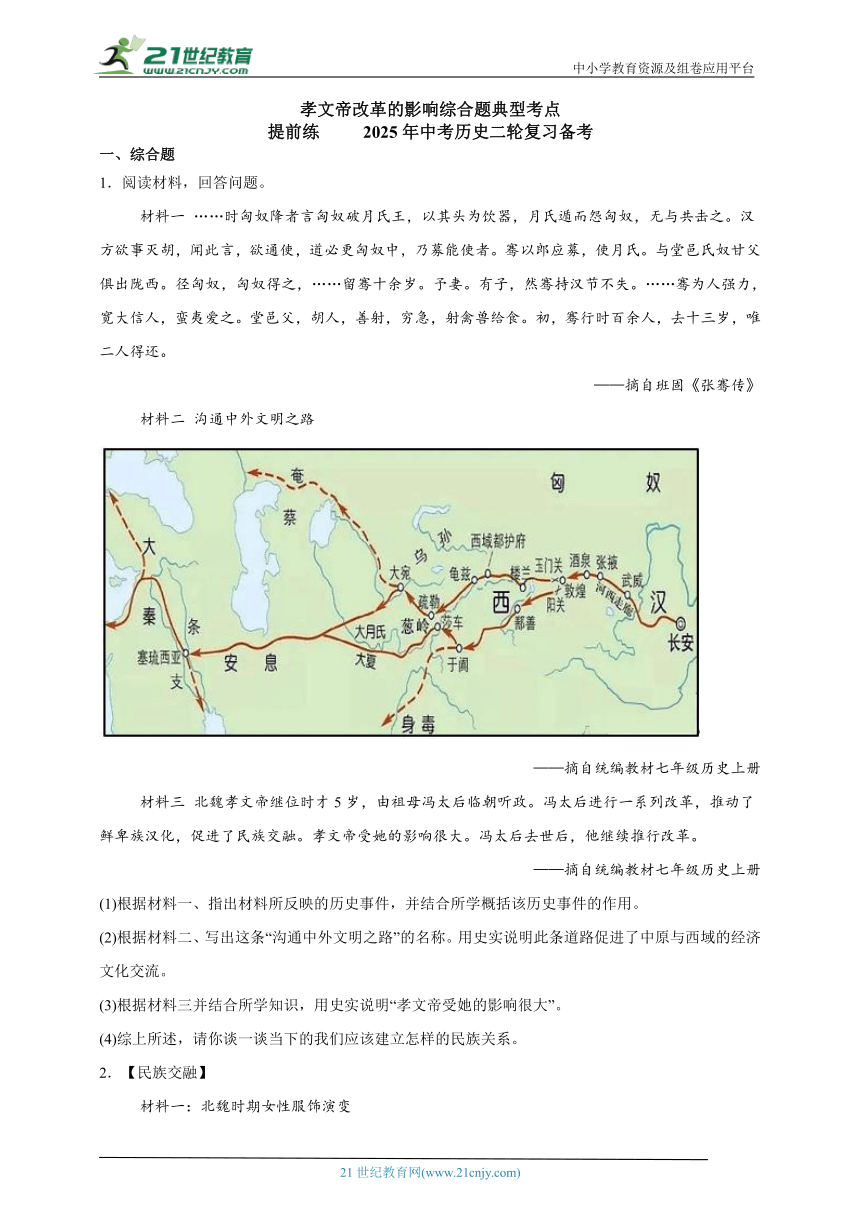

材料二 沟通中外文明之路

——摘自统编教材七年级历史上册

材料三 北魏孝文帝继位时才5岁,由祖母冯太后临朝听政。冯太后进行一系列改革,推动了鲜卑族汉化,促进了民族交融。孝文帝受她的影响很大。冯太后去世后,他继续推行改革。

——摘自统编教材七年级历史上册

(1)根据材料一、指出材料所反映的历史事件,并结合所学概括该历史事件的作用。

(2)根据材料二、写出这条“沟通中外文明之路”的名称。用史实说明此条道路促进了中原与西域的经济文化交流。

(3)根据材料三并结合所学知识,用史实说明“孝文帝受她的影响很大”。

(4)综上所述,请你谈一谈当下的我们应该建立怎样的民族关系。

2.【民族交融】

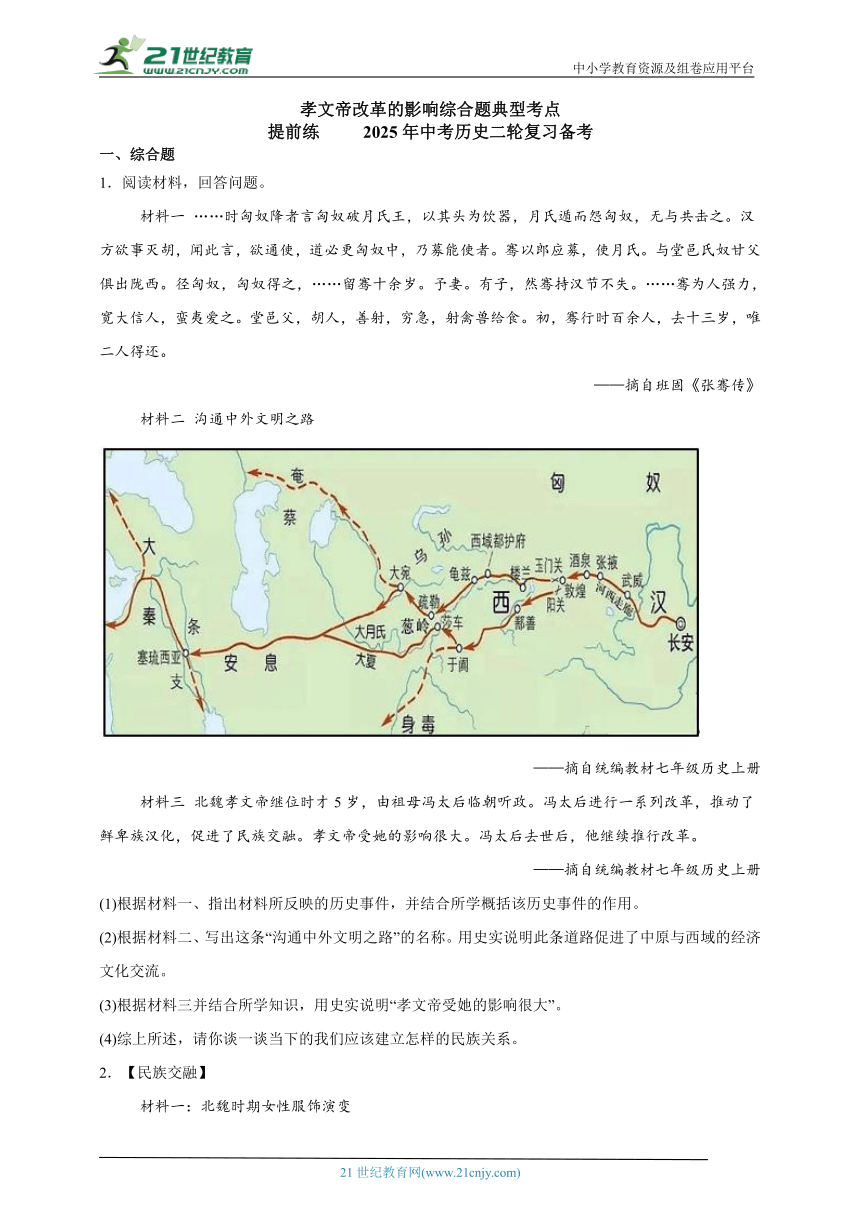

材料一:北魏时期女性服饰演变

都城(时间) 都城:平城(398-494年) 都城:洛阳(494-534年)

服饰

解读 头戴风帽,身着窄袖长袍,多用羊皮制成,防寒保暖,适合游牧生活 头梳发髻,身着宽袖襦裙,端庄典雅,裙身色彩丰富,装饰讲究,凸显汉文化元素,多用丝绸、麻布制成

——改编自武卓卓《民族融合背景下的女性服饰演变》等

材料二:三国两晋南北朝时期的民族交融,既有各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策的推动,还有在血与火的民族斗争中的附带同化。各民族不仅在经济上密切交往,在文化上的交流也日益频繁。少数民族在学习汉族文化的同时,也带来了他们的优秀思想文化,如乐器、舞蹈、饮食风俗、尊重妇女的意识、“胡”“汉”之别观念的淡化等,给汉族文化输入了新鲜血液。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》等

(1)根据材料一,简述北魏不同时期女性服饰的变化。并结合所学知识,说明女性服饰变化的原因。

(2)根据材料二,概括三国两晋南北朝时期民族交融的特点。

3.阅读材料,完成下列要求。

材料一 在西北面,击退了游牧部落;为了防止他们卷土重来,还修筑了世界闻名的长城……为了完成这一巨大工程,耗去了大量生命。……老百姓都为筑长城的事咒骂皇帝。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 拓跋鲜卑是“五胡”中最迟进入中原的北方民族,在其他民族已融合入汉族的情况下,鲜卑面对一个以汉族为主体的民族融合体,完全成为交融体圈外的人。在这样一种统治压力和环境变化的情况下,北魏政权只有采取汉化道路,才可能赢得汉族地主的支持,也更容易为比鲜卑更早进入中原的北方其他各族接受,民族矛盾也因此暂时会淡化,政权或许可以维持下去。正基于此,北魏孝文帝在进行其他方面改革时,也以积极的态度,对北魏民族关系进行调整,促进了拓跋鲜卑的封建化过程,便利了北方各民族的大交融。

——摘编自赵野春《鲜卑汉化——论北魏孝文帝改革对民族关系的调整》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出材料一中的“游牧民族”的名称并客观评价万里长城的修建。

(2)根据材料二,概括北魏孝文帝改革的原因及意义。

(3)综合上述材料,归纳我国从秦朝到南北朝时期民族关系呈现的趋势。

4.观察下图,结合中国古代史上册教材,回答下关问题。

中国历代粮食平均亩产量示意图(市斤/市亩)(局部)

——摘编自吴慧《中国历代粮食亩产研究》

(1)从战国中晚期到南北朝时期,我国粮食亩产处于上升趋势。请以秦国为例,分析战国中晚期影响亩产上升的因素。(一点即可)

(2)观察上图,说出粮食亩产最高的时期。汉初哪一政策的推行有利于农业生产的发展?两汉时期统治者重视农业生产,出现的两个治世局面是什么?

(3)说出东晋南朝时期亩产提升的因素。(一点即可)

(4)北朝时期出现民族大交融和农业著作,都有利于农业生产的发展和粮食亩产的提高。请列举促进民族交融的改革一例和农业著作一例。

(5)结合以上农业经济的发展,谈谈生产力发展与社会之间的关系。

5.习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的讲话中指出:“中国人民具有伟大梦想精神,中华民族充满变革和开放精神。……以数千年大历史观之,变革和开放总体上是中国的历史常态。”阅读下列材料,回答问题。

材料一 如图1、图2所示。

材料二 秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏……倾邻国而雄诸侯……至于始皇,遂并天下。

——班固《汉书·食货志》

材料三 禁用鲜卑语,统一使用汉语……30岁以下的人和在朝廷做官的人,不得继续使用鲜卑语,明知故犯,就要降职或罢官。

(1)根据材料一、指出当时农业生产领域出现了什么新现象。这一现象引发了急剧的社会变革,由此导致当时思想领域出现了怎样的局面?

(2)材料二中的“商君”是谁?根据材料二、归纳“商君”改革的两项措施。结合所学知识,分析改革是如何为“始皇”“并天下”奠定基础的。

(3)材料三反映的是历史上哪一次改革?这次改革产生了什么影响?

6.一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成“多元一体”中华民族的历史。李老师以“民族交往与交融”为主题设计了以下任务单,请你参与完成。

任务一【历史更替】

材料一 见下图秦汉疆域图

秦朝形势图 汉朝形势图

任务二【历史趋势】

材料二 南北朝时期的民族融合,从方式上看,既有各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策,还有在血与火的民族斗争中的附带同化。在内容上,汉族影响少数民族是主流,但少数民族在与汉族融合的同时,也带来了他们的优秀思想文化,如胡乐、胡舞、胡饼、尊重妇女的意识、胡汉之别观念的淡化等,给汉族文化输入了新鲜血液。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

任务三【历史回眸】

材料三 经过孝文帝的主动改革和以后的发展,鲜卑族和其他北方少数民族最终成为汉族的一部分。鲜卑等民族的不断加入,为汉民族不断注入了新鲜血液,也使汉民族的人口数量日益增加。今天汉族能成为中国的主体民族和世界上人数最多的民族,离不开鲜卑等民族的贡献。

——摘编自葛剑雄《盖世英雄还是千古罪人——元(拓跋)宏及其迁都和汉化》

(1)观察材料一中秦朝形势图与西汉形势图,简述这一时期阶段特征。

(2)根据材料二、三结合所学,归纳这一时期民族交融的具体表现以及体现的历史趋势。

7.理清历史的脉络,会更有利于历史知识的学习。请参照示例,将下列历史事件进行分类,并为你所分的每一组分类凝练一个主题。

(要求:分类只写序号,每类不得少于2个历史事件,分类不得少于3组;主题凝炼须简明扼要,科学合理,符合史实;照抄示例不得分;)

历史事件:

①黄巾起义 ②淝水之战 ③卫青、霍去病北击匈奴 ④“推恩令”的施行

⑤“光武中兴” ⑥商鞅变法 ⑦陈胜、吴广起义 ⑧郡县制的建立

⑨赤壁之战 ⑩北魏孝文帝改革

示例:

分类 主题

③④⑧ 巩固大一统王朝的措施

8.汉字是中华文明的重要标志,在统一多民族国家形成与发展的进程中发挥着重要作用。阅读材料,完成下列要求。

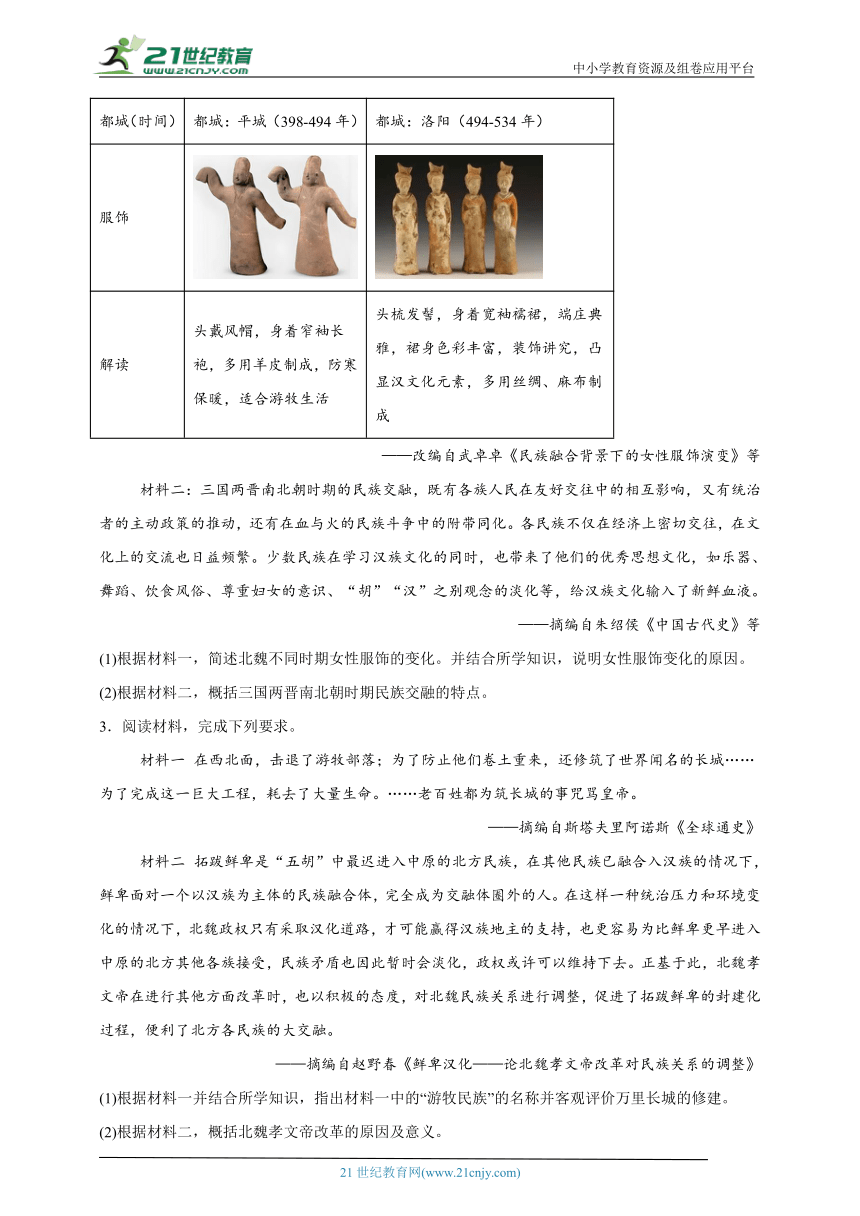

材料一 见下图。

——摘自李学勤主编《字源》

材料二 汉武帝时期,一个叫石建的郎中令,有一次上书奏报事情,文件批下来以后,石建阅读,说道:“我写错字了!‘马’字下面四脚加上马尾应该是五笔,可是现在只写了四笔,缺一笔。皇上发现以后责怪下来我就该死了!”他十分恐惧。

——摘自司马迁《史记·万石张叔列传》

材料三 北魏鲜卑族的祖先居于北方之地,在乌洛侯国西北凿石室为祖庙。此后鲜卑族南迁,与祖地相隔遥远。北魏太平真君四年(443年),太武帝拓跋焘派中书侍郎李敞去往石室拜谒,并书写祝文曰:“天子焘谨遣敞等用骏足、一元大武敢昭告于皇天之灵……”最后,李敞等“刊祝文于室之壁而还”。

——编译自北朝北齐人魏收所著《魏书》

材料四 1980年,考古工作者根据《魏书》等史籍记载,在内蒙古呼伦贝尔市发现了嘎仙洞,洞壁刻有汉字祝文:“维太平真君四年……天子臣焘,使谒者仆射库六官中书侍郎李敞、傅冤,用骏足、一元大武、柔毛之牲,敢昭告于皇天之神……。”(见下图)学者认为这一发现有巨大历史意义。

(1)根据材料一,概括指出汉字演变的特点。(任答两点)

(2)根据材料二和所学知识,指出汉武帝在文化上采取的措施。材料一能否部分印证材料二的记述,请说明理由。

(3)根据材料三、材料四及所学知识,分析发现嘎仙洞石刻的历史意义,并指出文献研究与考古发现的关系。

9.材料一:夫商君为孝公平权衡、正度量、调轻重,决裂阡陌,教民耕战。是以兵动而地广,兵休而国富,故秦无敌于天下。

——《战国策·秦策》

材料二:(魏主下诏)……不得以北俗之语于朝廷,若有违者,免所居官。

——《魏书》

材料三:“治世不一道,便国不法古。”(意思是治国并不是只有一条道路,只要有利于国家,就不一定非要拘泥于古法旧制)。

——《史记·商君列传》

(1)根据材料一并结合所学知识,请写出“商君”所指的历史人物,“商君”的措施对秦国产生了怎样的影响?

(2)材料二体现了北魏孝文帝汉化政策的哪一方面?依据所学知识,孝文帝汉化政策产生了怎样的影响?

(3)除材料二所述内容外,这里的“魏主”还采取了哪些汉化措施,试举两例。

10.出土文物是研究历史的重要组成部分,能反映不同时代的社会风貌。阅读材料,完成下列要求。

材料一 秦始皇陵兵马俑和汉景帝阳陵陶俑

秦始皇陵兵马俑 汉景帝阳陵陶俑

随葬俑人物相貌区分度高,且神情严峻、目光锋锐,呈现尚武、强悍的风范。 随葬俑人物面貌线条柔和圆润,面带微笑,神情舒展

——摘编自曹者祉、孙秉根《中国古代俑》

材料二 考古发现——洛阳北魏墓葬群

北魏帝陵的墓葬形制基本沿袭汉文化传统,其中圆形封土基底体现洛阳风格。 牵手俑身穿左衽大袖袴褶,袴褶原是北方民族便于骑马所穿的套装,至南北朝时已融入汉族特色。 洛阳北魏大墓出土东罗马帝国时期金币1枚。

——摘编自刘连香《洛阳北魏墓葬的“太和之风”与民族文化交融》

(1)根据材料一,分别概括秦始皇陵兵马俑和汉景帝阳陵陶俑的风格。

(2)根据材料二结合所学知识,指出与洛阳出现北魏墓葬群相关的历史事件,并归纳北魏在民族交往、对外交流方面的表现。

(3)综合上述材料结合所学知识,指出影响中国古代墓葬风格的主要因素。

参考答案

1.(1)历史事件:张骞出使西域;作用:促进了汉朝与西域之间的互相了解与往来,为丝绸之路的开辟奠定了基础。

(2)名称:丝绸之路;史实:通过丝绸之路,汉朝的丝绸、漆器等物品,以及开渠、凿井、铸铁等技术传到西域;西域的良种马、香料、玻璃、核桃、葡萄及其多种乐器和歌舞等传入中国。

(3)史实:冯太后去世后,孝文帝继续推行改革。494年,孝文帝迁都洛阳并进一步推行汉化措施,规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;以汉服代替鲜卑服;改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻等。

(4)民族关系:平等、团结、互助、和谐的民族关系。

(1)历史事件:根据材料“汉方欲事灭胡,闻此言,欲通使,道必更匈奴中,乃募能使者。骞以郎应募,使月氏。”可知,材料描述的是西汉汉武帝时面对匈奴威胁,派张骞出使西域以联络大月氏夹击匈奴的事件,即张骞出使西域或张骞通西域。

作用:根据所学可知,张骞出事西域虽为达到预期目的,却促进了汉朝与西域之间的互相了解与往来,为丝绸之路的开辟奠定了基础。

(2)名称:根据材料二地图可知,图中的从长安到大秦的“沟通中外文明之路”的道路是西汉开辟的丝绸之路。

史实:根据所学可知,通过丝绸之路,汉朝的丝绸、漆器等物品,以及开渠、凿井、铸铁等技术传到西域;西域的良种马、香料、玻璃、核桃、葡萄及其多种乐器和歌舞等传入中国。因此,丝绸之路的开辟促进了中原与西域的经济文化交流。

(3)史实:根据材料“冯太后进行一系列改革,推动了鲜卑族汉化,促进了民族交融。孝文帝受她的影响很大。冯太后去世后,他继续推行改革。”,结合所学可知,冯太后去世后,孝文帝继续推行改革。具体措施包括迁都洛阳和进一步实行汉化改革。如494年,孝文帝迁都洛阳;规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;以汉服代替鲜卑服;改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻等。

(4)民族关系:从张骞通西域和孝文帝改革的影响可知,各民族间应建立平等、团结、互助、和谐的民族关系。

2.(1)变化:服饰样式由头戴风帽,身着窄袖长袍到头梳发髻,身着宽袖襦裙;服饰材料和功能由多用羊皮、保暖变为多用丝绸、麻布、装饰讲究。原因:北魏孝文帝改革推行的汉化政策,以汉服代替鲜卑服。

(2)特点:方式多样;相互学习。

(1)变化:根据材料一“头戴风帽,身着窄袖长袍”“头梳发髻,身着宽袖襦裙”可知,服饰样式由头戴风帽,身着窄袖长袍到头梳发髻,身着宽袖襦裙;根据材料一“多用羊皮制成,防寒保暖,适合游牧生活”“装饰讲究,凸显汉文化元素,多用丝绸、麻布制成”可知,服饰材料和功能由多用羊皮、保暖变为多用丝绸、麻布、装饰讲究。原因:结合所学北魏孝文帝改革推行的汉化政策,以汉服代替鲜卑服。

(2)特点:根据材料二“ 既有各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策的推动,还有在血与火的民族斗争中的附带同化。各民族不仅在经济上密切交往,在文化上的交流也日益频繁”可知,方式多样。根据材料二“ 少数民族在学习汉族文化的同时,也带来了他们的优秀思想文化”可知,相互学习;

3.(1)名称:匈奴。

评价:抵御了匈奴的南下,但消耗了大量人力、物力,给百姓造成痛苦。

(2)原因:与汉族进行民族融合;缓和民族矛盾,巩固统治。

意义:改革促进了鲜卑的封建化,北方各民族的大交融

(3)趋势:从民族间的对抗到民族融合

(1)名称:根据所学知识可知,为了抵御匈奴南下,修筑了长城。

评价:根据材料一“为了防止他们卷土重来,还修筑了世界闻名的长城……为了完成这一巨大工程,耗去了大量生命。……老百姓都为筑长城的事咒骂皇帝”可知长城抵御了匈奴的南下,但消耗了大量人力、物力,给百姓造成痛苦。

(2)原因:根据材料二“鲜卑面对一个以汉族为主体的民族融合体,完全成为交融体圈外的人。在这样一种统治压力和环境变化的情况下,北魏政权只有采取汉化道路,才可能赢得汉族地主的支持,也更容易为比鲜卑更早进入中原的北方其他各族接受”与可知原因是与汉族进行民族融合,获得汉族地主支持;根据材料二“民族矛盾也因此暂时会淡化,政权或许可以维持下去”与可知原因是缓和民族矛盾,巩固统治。

意义:根据材料二“促进了拓跋鲜卑的封建化过程,便利了北方各民族的大交融”可知孝文帝改革促进了鲜卑的封建化,北方各民族的大交融。

(3)趋势:根据材料一可知是民族对抗,根据材料二可知是民族融合,因此我国从秦朝到南北朝时期民族关系呈现的趋势是从民族间的对抗到民族融合

4.(1)铁农具、牛耕的使用推广;商鞅变法鼓励耕织;注重兴修水利,发挥防洪灌溉的作用(任选一点)

(2)秦汉时期;休养生息政策;文景之治 、光武中兴

(3)北方人南迁,带来中原先进的生产工具和生产技术;南方自然条件优越;南方农业生产技术有很大改进;兴修很多水利工程等。(任选一点)

(4)北魏孝文帝改革《齐民要术》

(5)生产力发展推动(促进)社会进步

(1)因素:据所学可知从铁农具、牛耕的使用推广;商鞅变法鼓励耕织;注重兴修水利,发挥防洪灌溉的作用等方面回答(任选一点)

(2)时期:据材料“中国历代粮食平均亩产量示意图(市斤/市亩)(局部)”可知,秦汉时期粮食亩产264市斤,是最高的时期。

政策:据所学可知,汉初统治者推行休养生息政策,有利于农业生产的发展。

两个治世局面:据所学可知,两汉时期统治者重视农业生产,出现的两个治世局面分别是文景之治 、光武中兴。

(3)因素:据所学可知,魏晋时期北方动荡,为躲避战乱,北方人南迁,带来中原先进的生产工具和生产技术;南方自然条件优越;南方农业生产技术有很大改进;兴修很多水利工程等。(任选一点)

(4)举例:改革:据所学可知,北魏孝文帝改革促进了鲜卑族的封建化,有利于民族融合。

著作:据所学可知,北朝时期贾思勰的《齐民要术》,是我国现存最早最完整的古代农学名著。

(5)关系:据所学可知,生产力是社会发展的决定力量,生产力发展推动(促进)社会进步。

5.(1)新现象:铁制农具的出现和牛耕的使用。(或者答“铁犁牛耕”亦可)局面:百家争鸣。

(2)商君:商鞅。措施:废除井田制;奖励耕战。影响:商鞅推行一系列改革措施,使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,使秦国一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。

(3)改革:北魏孝文帝改革。影响:促进了民族交融;增强了北魏的实力。

(1)新现象:根据图片“铁制农具”“穿有鼻环的牛尊”结合所学知识可知,当时农业生产领域出现了铁器和牛耕;春秋时期,我国开始出现铁农具,到战国时,铁农具使用范围扩大。我国至迟在春秋末年已使用牛耕,战国时期牛耕进一步推广。铁农具和牛耕的推广,使土地利用率和农作物的产量显著提高,促进了生产力的发展。

局面:根据所学知识可知,铁制农具的出现和牛耕的使用引发了急剧的社会变革,当时思想领域出现了“百家争鸣”的局面。

(2)商君:据材料“及孝公用商君”和结合所学知识可知,材料二中的“商君”是商鞅。

措施:根据材料“及孝公用商君,坏井田,开阡陌。急耕战之赏……倾邻国而雄诸侯……至于始皇,逐并天下”和结合所学知识可知,“商君”改革的两项措施是废除井田制;奖励耕战。

影响:结合所学知识可知,商鞅推行系列改革措施,使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一全国奠定了基础。

(3)改革:据材料“禁用鲜卑语,统一使用汉语,……30岁以下的人和在朝廷做官的人,不得继续使用鲜卑语,明知故犯,就要降职或罢官”和结合所学知识可知,材料三反映的是历史上的北魏孝文帝改革。为了革除落后习俗,吸收汉族的先进文化,巩固北魏的统治加强对黄河流域的控制,494年孝文帝迁都洛阳,为革除鲜卑旧俗,开始进行改革。

影响:结合所学知识可知,北魏孝文帝改革促进了民族交融;增强了北魏的实力。

6.(1)阶段特征:统一多民族国家的建立和巩固。

(2)表现:北方游牧民族内迁与当地汉人错居杂处;少数民族在生产方式上学习汉人进行农耕,发展冶铸和制陶等手工业;汉族人争用少数民族的家具;汉族人学习少数民族经营畜牧业,学习少数民族的思想文化;孝文帝改革后,鲜卑族和其他北方少数民族最终成为汉族的一部分。趋势:相互学习、相互影响,民族交融加强。

(1)阶段特征:观察秦朝形势图与西汉形势图并结合所学知识可知,秦汉时期国家统一,统治者通过一系列措施巩固了统一多民族国家。因此,秦汉时期的阶段特征是统一多民族国家的建立和巩固。

(2)表现:根据材料二“内容上,汉族影响少数民族是主流,但少数民族在与汉族融合的同时,也带来了他们的优秀思想文化,如胡乐、胡舞、胡饼、尊重妇女的意识、胡汉之别观念的淡化等”,结合所学知识可知,北方游牧民族内迁与当地汉人错居杂处;少数民族在生产方式上学习汉人进行农耕,发展冶铸和制陶等手工业;汉族人争用少数民族的家具;汉族人学习少数民族经营畜牧业,学习少数民族的思想文化。根据材料三“经过孝文帝的主动改革和以后的发展,鲜卑族和其他北方少数民族最终成为汉族的一部分。”可知,孝文帝改革后,鲜卑族和其他北方少数民族最终成为汉族的一部分。

趋势:根据材料二“在内容上,汉族影响少数民族是主流,但少数民族在与汉族融合的同时,也带来了他们的优秀思想文化,如胡乐、胡舞、胡饼、尊重妇女的意识、胡汉之别观念的淡化等,给汉族文化输入了新鲜血液”及材料三“经过孝文帝的主动改革和以后的发展,鲜卑族和其他北方少数民族最终成为汉族的一部分。”可知,这一时期民族交融的历史趋势是相互学习、相互影响,民族交融加强。

7.示例:

分类 主题

①⑤ 东汉的兴衰

①⑦ 农民起义

②⑨ 以少胜多的战役

③④ 汉武帝巩固大一统的措施

⑥⑩ 顺应历史潮流的改革

根据所学可知,①黄巾起义沉重打击了东汉的统治,使其一蹶不振。⑤“光武中兴”是东汉光武帝采取巩固措施之后,出现的盛世局面。因此,①⑤反映的主题是东汉的兴衰;①黄巾起义张角领导的农民起义运动,⑦陈胜、吴广起义是为了反抗秦朝残暴统治的农民起义运动。因此,①⑦反映的主题是农民起义;②淝水之战是前秦与东晋之间的战争,东晋的8万精兵打败了前秦的80万军队;⑨赤壁之战是曹操和孙刘联军之间的战争,孙刘联军5万兵力打败了曹操的20万兵力。因此,②⑨反映的主题是以少胜多的战役;③卫青、霍去病北击匈奴是汉武帝的军事措施,使匈奴再无力与西汉对抗,④“推恩令”的施行是汉武帝的政治措施,使诸侯王一蹶不振。因此,③④反映的主题是汉武帝巩固大一统的措施;⑥商鞅变法增强了秦国的实力,建立起封建制度,顺应了社会发展的潮流,⑩北魏孝文帝改革退进了北魏封建化的进程,符合历史潮流的发展。因此,⑥⑩反映的主题是顺应历史潮流的改革。

8.(1)特点:源远流长,具有延续性;简化趋势明显等。

(2)措施:规范文字书写;尊崇儒术。

说明:材料一能部分印证材料二的记述。

理由:秦始皇统一六国后,为巩固统治,统一文字,以小篆作为通行文字颁行全国,对后世产生深远影响,因此材料一能部分印证材料二的记述。

(3)历史意义:对于研究北魏鲜卑族的起源及迁徙有重要价值;体现了汉文化对鲜卑族的影响和民族交融的趋势;体现了统一多民族国家的发展进程;为“中华民族多元一体”理论又添实证等。

关系:文献研究可以为考古发现提供指引,考古发现可以证实或修正文献记载(或两者相互配合,互相佐证)。

(1)特点:根据材料一“马”字从商朝一直到汉朝的演变历史可知,特点是源远流长,具有延续性;根据“马”字的演变趋势可知简化趋势明显等。

(2)措施:根据材料二“我写错字了!‘马’字下面四脚加上马尾应该是五笔,可是现在只写了四笔,缺一笔。皇上发现以后责怪下来我就该死了!”并结合所学汉武帝巩固统治的措施分析可得出,采取的措施是规范文字书写;尊崇儒术。

说明:根据材料一汉字的演变过程和材料二汉朝时期关于马字的书写情况可得出,材料一能部分印证材料二的记述。

理由:结合所学秦始皇统一文字的影响分析可得出,秦始皇统一六国后,为巩固统治,统一文字,以小篆作为通行文字颁行全国,对后世产生深远影响,因此材料一能部分印证材料二的记述。

(3)历史意义:根据材料三“北魏鲜卑族的祖先居于北方之地,在乌洛侯国西北凿石室为祖庙。此后鲜卑族南迁,与祖地相隔遥远”可得出,对于研究北魏鲜卑族的起源及迁徙有重要价值;根据材料四“洞壁刻有汉字祝文”可得出,体现了汉文化对鲜卑族的影响和民族交融的趋势;再结合所学北魏发展历程和史料的价值进行分析可得出,体现了统一多民族国家的发展进程;为“中华民族多元一体”理论又添实证等。

关系:结合所学文献研究和考古发现的相关知识进行分析可得出,文献研究可以为考古发现提供指引,考古发现可以证实或修正文献记载(或两者相互配合,互相佐证)。

9.(1)人物:商鞅(卫鞅,公孙鞅)。使秦国国力大为增强,提高了军队战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。

(2)方面:说汉语。影响:促进民族交融,增强北魏实力。

(3)措施:穿汉服,改汉姓,与汉人通婚。

(1)人物:依据材料一“夫商君为孝公平权衡、正度量、调轻重,决裂阡陌,教民耕战。”大致意思:统一度量衡(在秦国范围内颁布度量衡的标准器);承认土地私有(废除井田制允许土地买卖),分田地鼓励农业生产,论军功授爵鼓励参军作战。由此可知反映的是商鞅变法。由此可知“商君”指的是商鞅;

措施:结合所学知识可知,商鞅变法奖励耕织,生产粮食布帛多的人可免除徭役;奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地。商鞅变法使秦国国力大为增强,提高了军队战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。

(2)方面:依据材料二“(魏主下诏)不得以北俗之语于朝廷,若有违者,免所居官”指的是北魏的君主强调鲜卑族必须说汉语。结合所学知识可知,北魏孝文帝统一北方,实行了一系列汉化措施改革,包括在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语。

影响:结合所学知识可知,孝文帝汉化政策促进了民族交融,增强了北魏实力。

(3)措施:结合所学知识可知,北魏孝文帝即位后,立志用文治移风易俗,推行汉化措施,改穿汉服。以汉服代替鲜卑族;改汉姓,改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族通婚等。这里的“魏主”还采取的汉化措施有穿汉服,改汉姓,与汉人通婚。

10.(1)风格:秦兵马俑人物形象严肃(神情严峻、目光锋锐)、强悍的风范;汉景帝阳陵陶俑面带微笑,体现平和。

(2)历史事件:北魏孝文帝改革。表现:推行汉化措施,以汉服代替鲜卑服;北魏与东罗马帝国存在交流(丝绸之路仍然发挥着作用)。

(3)制度变迁;统治政策;社会经济发展;人口迁移;社会习俗。

(1)风格:根据材料一中“秦始皇陵兵马俑,随葬俑人物相貌区分度高,且神情严峻、目光锋锐,呈现尚武、强悍的风范。”可概括,秦兵马俑人物形象严肃(神情严峻、目光锋锐)、强悍的风范;根据材料一中“汉景帝阳陵陶俑,随葬俑人物面貌线条柔和圆润,面带微笑,神情舒展”可概括,汉景帝阳陵陶俑面带微笑;体现平和。

(2)历史事件:根据材料二“考古发现——洛阳北魏墓葬群,北魏帝陵的墓葬形制基本沿袭汉文化传统,其中圆形封土基底体现洛阳风格。”结合所学知识可知,北魏孝文帝即位后,立志用文治移风易俗。他力排众议,494年迁都洛阳。所以与洛阳出现北魏墓葬群相关的历史事件是北魏孝文帝改革。表现:根据材料中“牵手俑身穿左衽大袖袴褶,袴褶原是北方民族便于骑马所穿的套装,至南北朝时已融入汉族特色。”结合所学可知,北魏在民族交往的表现是推行汉化措施,以汉服代替鲜卑服;根据材料中“洛阳北魏大墓出土东罗马帝国时期金币1枚”北魏在对外交流方面的表现是北魏与东罗马帝国存在交流(丝绸之路仍然发挥着作用)。

(3)因素:综合上述材料秦朝的中央集权,汉朝统治者文景之治的措施,北魏孝文帝汉化的措施,结合所学知识可知,影响中国古代墓葬风格的主要因素有制度变迁;统治政策;社会经济发展;人口迁移;社会习俗。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

孝文帝改革的影响综合题典型考点

提前练 2025年中考历史二轮复习备考

一、综合题

1.阅读材料,回答问题。

材料一 ……时匈奴降者言匈奴破月氏王,以其头为饮器,月氏遁而怨匈奴,无与共击之。汉方欲事灭胡,闻此言,欲通使,道必更匈奴中,乃募能使者。骞以郎应募,使月氏。与堂邑氏奴甘父俱出陇西。径匈奴,匈奴得之,……留骞十余岁。予妻。有子,然骞持汉节不失。……骞为人强力,宽大信人,蛮夷爱之。堂邑父,胡人,善射,穷急,射禽兽给食。初,骞行时百余人,去十三岁,唯二人得还。

——摘自班固《张骞传》

材料二 沟通中外文明之路

——摘自统编教材七年级历史上册

材料三 北魏孝文帝继位时才5岁,由祖母冯太后临朝听政。冯太后进行一系列改革,推动了鲜卑族汉化,促进了民族交融。孝文帝受她的影响很大。冯太后去世后,他继续推行改革。

——摘自统编教材七年级历史上册

(1)根据材料一、指出材料所反映的历史事件,并结合所学概括该历史事件的作用。

(2)根据材料二、写出这条“沟通中外文明之路”的名称。用史实说明此条道路促进了中原与西域的经济文化交流。

(3)根据材料三并结合所学知识,用史实说明“孝文帝受她的影响很大”。

(4)综上所述,请你谈一谈当下的我们应该建立怎样的民族关系。

2.【民族交融】

材料一:北魏时期女性服饰演变

都城(时间) 都城:平城(398-494年) 都城:洛阳(494-534年)

服饰

解读 头戴风帽,身着窄袖长袍,多用羊皮制成,防寒保暖,适合游牧生活 头梳发髻,身着宽袖襦裙,端庄典雅,裙身色彩丰富,装饰讲究,凸显汉文化元素,多用丝绸、麻布制成

——改编自武卓卓《民族融合背景下的女性服饰演变》等

材料二:三国两晋南北朝时期的民族交融,既有各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策的推动,还有在血与火的民族斗争中的附带同化。各民族不仅在经济上密切交往,在文化上的交流也日益频繁。少数民族在学习汉族文化的同时,也带来了他们的优秀思想文化,如乐器、舞蹈、饮食风俗、尊重妇女的意识、“胡”“汉”之别观念的淡化等,给汉族文化输入了新鲜血液。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》等

(1)根据材料一,简述北魏不同时期女性服饰的变化。并结合所学知识,说明女性服饰变化的原因。

(2)根据材料二,概括三国两晋南北朝时期民族交融的特点。

3.阅读材料,完成下列要求。

材料一 在西北面,击退了游牧部落;为了防止他们卷土重来,还修筑了世界闻名的长城……为了完成这一巨大工程,耗去了大量生命。……老百姓都为筑长城的事咒骂皇帝。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 拓跋鲜卑是“五胡”中最迟进入中原的北方民族,在其他民族已融合入汉族的情况下,鲜卑面对一个以汉族为主体的民族融合体,完全成为交融体圈外的人。在这样一种统治压力和环境变化的情况下,北魏政权只有采取汉化道路,才可能赢得汉族地主的支持,也更容易为比鲜卑更早进入中原的北方其他各族接受,民族矛盾也因此暂时会淡化,政权或许可以维持下去。正基于此,北魏孝文帝在进行其他方面改革时,也以积极的态度,对北魏民族关系进行调整,促进了拓跋鲜卑的封建化过程,便利了北方各民族的大交融。

——摘编自赵野春《鲜卑汉化——论北魏孝文帝改革对民族关系的调整》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出材料一中的“游牧民族”的名称并客观评价万里长城的修建。

(2)根据材料二,概括北魏孝文帝改革的原因及意义。

(3)综合上述材料,归纳我国从秦朝到南北朝时期民族关系呈现的趋势。

4.观察下图,结合中国古代史上册教材,回答下关问题。

中国历代粮食平均亩产量示意图(市斤/市亩)(局部)

——摘编自吴慧《中国历代粮食亩产研究》

(1)从战国中晚期到南北朝时期,我国粮食亩产处于上升趋势。请以秦国为例,分析战国中晚期影响亩产上升的因素。(一点即可)

(2)观察上图,说出粮食亩产最高的时期。汉初哪一政策的推行有利于农业生产的发展?两汉时期统治者重视农业生产,出现的两个治世局面是什么?

(3)说出东晋南朝时期亩产提升的因素。(一点即可)

(4)北朝时期出现民族大交融和农业著作,都有利于农业生产的发展和粮食亩产的提高。请列举促进民族交融的改革一例和农业著作一例。

(5)结合以上农业经济的发展,谈谈生产力发展与社会之间的关系。

5.习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的讲话中指出:“中国人民具有伟大梦想精神,中华民族充满变革和开放精神。……以数千年大历史观之,变革和开放总体上是中国的历史常态。”阅读下列材料,回答问题。

材料一 如图1、图2所示。

材料二 秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏……倾邻国而雄诸侯……至于始皇,遂并天下。

——班固《汉书·食货志》

材料三 禁用鲜卑语,统一使用汉语……30岁以下的人和在朝廷做官的人,不得继续使用鲜卑语,明知故犯,就要降职或罢官。

(1)根据材料一、指出当时农业生产领域出现了什么新现象。这一现象引发了急剧的社会变革,由此导致当时思想领域出现了怎样的局面?

(2)材料二中的“商君”是谁?根据材料二、归纳“商君”改革的两项措施。结合所学知识,分析改革是如何为“始皇”“并天下”奠定基础的。

(3)材料三反映的是历史上哪一次改革?这次改革产生了什么影响?

6.一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成“多元一体”中华民族的历史。李老师以“民族交往与交融”为主题设计了以下任务单,请你参与完成。

任务一【历史更替】

材料一 见下图秦汉疆域图

秦朝形势图 汉朝形势图

任务二【历史趋势】

材料二 南北朝时期的民族融合,从方式上看,既有各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策,还有在血与火的民族斗争中的附带同化。在内容上,汉族影响少数民族是主流,但少数民族在与汉族融合的同时,也带来了他们的优秀思想文化,如胡乐、胡舞、胡饼、尊重妇女的意识、胡汉之别观念的淡化等,给汉族文化输入了新鲜血液。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

任务三【历史回眸】

材料三 经过孝文帝的主动改革和以后的发展,鲜卑族和其他北方少数民族最终成为汉族的一部分。鲜卑等民族的不断加入,为汉民族不断注入了新鲜血液,也使汉民族的人口数量日益增加。今天汉族能成为中国的主体民族和世界上人数最多的民族,离不开鲜卑等民族的贡献。

——摘编自葛剑雄《盖世英雄还是千古罪人——元(拓跋)宏及其迁都和汉化》

(1)观察材料一中秦朝形势图与西汉形势图,简述这一时期阶段特征。

(2)根据材料二、三结合所学,归纳这一时期民族交融的具体表现以及体现的历史趋势。

7.理清历史的脉络,会更有利于历史知识的学习。请参照示例,将下列历史事件进行分类,并为你所分的每一组分类凝练一个主题。

(要求:分类只写序号,每类不得少于2个历史事件,分类不得少于3组;主题凝炼须简明扼要,科学合理,符合史实;照抄示例不得分;)

历史事件:

①黄巾起义 ②淝水之战 ③卫青、霍去病北击匈奴 ④“推恩令”的施行

⑤“光武中兴” ⑥商鞅变法 ⑦陈胜、吴广起义 ⑧郡县制的建立

⑨赤壁之战 ⑩北魏孝文帝改革

示例:

分类 主题

③④⑧ 巩固大一统王朝的措施

8.汉字是中华文明的重要标志,在统一多民族国家形成与发展的进程中发挥着重要作用。阅读材料,完成下列要求。

材料一 见下图。

——摘自李学勤主编《字源》

材料二 汉武帝时期,一个叫石建的郎中令,有一次上书奏报事情,文件批下来以后,石建阅读,说道:“我写错字了!‘马’字下面四脚加上马尾应该是五笔,可是现在只写了四笔,缺一笔。皇上发现以后责怪下来我就该死了!”他十分恐惧。

——摘自司马迁《史记·万石张叔列传》

材料三 北魏鲜卑族的祖先居于北方之地,在乌洛侯国西北凿石室为祖庙。此后鲜卑族南迁,与祖地相隔遥远。北魏太平真君四年(443年),太武帝拓跋焘派中书侍郎李敞去往石室拜谒,并书写祝文曰:“天子焘谨遣敞等用骏足、一元大武敢昭告于皇天之灵……”最后,李敞等“刊祝文于室之壁而还”。

——编译自北朝北齐人魏收所著《魏书》

材料四 1980年,考古工作者根据《魏书》等史籍记载,在内蒙古呼伦贝尔市发现了嘎仙洞,洞壁刻有汉字祝文:“维太平真君四年……天子臣焘,使谒者仆射库六官中书侍郎李敞、傅冤,用骏足、一元大武、柔毛之牲,敢昭告于皇天之神……。”(见下图)学者认为这一发现有巨大历史意义。

(1)根据材料一,概括指出汉字演变的特点。(任答两点)

(2)根据材料二和所学知识,指出汉武帝在文化上采取的措施。材料一能否部分印证材料二的记述,请说明理由。

(3)根据材料三、材料四及所学知识,分析发现嘎仙洞石刻的历史意义,并指出文献研究与考古发现的关系。

9.材料一:夫商君为孝公平权衡、正度量、调轻重,决裂阡陌,教民耕战。是以兵动而地广,兵休而国富,故秦无敌于天下。

——《战国策·秦策》

材料二:(魏主下诏)……不得以北俗之语于朝廷,若有违者,免所居官。

——《魏书》

材料三:“治世不一道,便国不法古。”(意思是治国并不是只有一条道路,只要有利于国家,就不一定非要拘泥于古法旧制)。

——《史记·商君列传》

(1)根据材料一并结合所学知识,请写出“商君”所指的历史人物,“商君”的措施对秦国产生了怎样的影响?

(2)材料二体现了北魏孝文帝汉化政策的哪一方面?依据所学知识,孝文帝汉化政策产生了怎样的影响?

(3)除材料二所述内容外,这里的“魏主”还采取了哪些汉化措施,试举两例。

10.出土文物是研究历史的重要组成部分,能反映不同时代的社会风貌。阅读材料,完成下列要求。

材料一 秦始皇陵兵马俑和汉景帝阳陵陶俑

秦始皇陵兵马俑 汉景帝阳陵陶俑

随葬俑人物相貌区分度高,且神情严峻、目光锋锐,呈现尚武、强悍的风范。 随葬俑人物面貌线条柔和圆润,面带微笑,神情舒展

——摘编自曹者祉、孙秉根《中国古代俑》

材料二 考古发现——洛阳北魏墓葬群

北魏帝陵的墓葬形制基本沿袭汉文化传统,其中圆形封土基底体现洛阳风格。 牵手俑身穿左衽大袖袴褶,袴褶原是北方民族便于骑马所穿的套装,至南北朝时已融入汉族特色。 洛阳北魏大墓出土东罗马帝国时期金币1枚。

——摘编自刘连香《洛阳北魏墓葬的“太和之风”与民族文化交融》

(1)根据材料一,分别概括秦始皇陵兵马俑和汉景帝阳陵陶俑的风格。

(2)根据材料二结合所学知识,指出与洛阳出现北魏墓葬群相关的历史事件,并归纳北魏在民族交往、对外交流方面的表现。

(3)综合上述材料结合所学知识,指出影响中国古代墓葬风格的主要因素。

参考答案

1.(1)历史事件:张骞出使西域;作用:促进了汉朝与西域之间的互相了解与往来,为丝绸之路的开辟奠定了基础。

(2)名称:丝绸之路;史实:通过丝绸之路,汉朝的丝绸、漆器等物品,以及开渠、凿井、铸铁等技术传到西域;西域的良种马、香料、玻璃、核桃、葡萄及其多种乐器和歌舞等传入中国。

(3)史实:冯太后去世后,孝文帝继续推行改革。494年,孝文帝迁都洛阳并进一步推行汉化措施,规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;以汉服代替鲜卑服;改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻等。

(4)民族关系:平等、团结、互助、和谐的民族关系。

(1)历史事件:根据材料“汉方欲事灭胡,闻此言,欲通使,道必更匈奴中,乃募能使者。骞以郎应募,使月氏。”可知,材料描述的是西汉汉武帝时面对匈奴威胁,派张骞出使西域以联络大月氏夹击匈奴的事件,即张骞出使西域或张骞通西域。

作用:根据所学可知,张骞出事西域虽为达到预期目的,却促进了汉朝与西域之间的互相了解与往来,为丝绸之路的开辟奠定了基础。

(2)名称:根据材料二地图可知,图中的从长安到大秦的“沟通中外文明之路”的道路是西汉开辟的丝绸之路。

史实:根据所学可知,通过丝绸之路,汉朝的丝绸、漆器等物品,以及开渠、凿井、铸铁等技术传到西域;西域的良种马、香料、玻璃、核桃、葡萄及其多种乐器和歌舞等传入中国。因此,丝绸之路的开辟促进了中原与西域的经济文化交流。

(3)史实:根据材料“冯太后进行一系列改革,推动了鲜卑族汉化,促进了民族交融。孝文帝受她的影响很大。冯太后去世后,他继续推行改革。”,结合所学可知,冯太后去世后,孝文帝继续推行改革。具体措施包括迁都洛阳和进一步实行汉化改革。如494年,孝文帝迁都洛阳;规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;以汉服代替鲜卑服;改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻等。

(4)民族关系:从张骞通西域和孝文帝改革的影响可知,各民族间应建立平等、团结、互助、和谐的民族关系。

2.(1)变化:服饰样式由头戴风帽,身着窄袖长袍到头梳发髻,身着宽袖襦裙;服饰材料和功能由多用羊皮、保暖变为多用丝绸、麻布、装饰讲究。原因:北魏孝文帝改革推行的汉化政策,以汉服代替鲜卑服。

(2)特点:方式多样;相互学习。

(1)变化:根据材料一“头戴风帽,身着窄袖长袍”“头梳发髻,身着宽袖襦裙”可知,服饰样式由头戴风帽,身着窄袖长袍到头梳发髻,身着宽袖襦裙;根据材料一“多用羊皮制成,防寒保暖,适合游牧生活”“装饰讲究,凸显汉文化元素,多用丝绸、麻布制成”可知,服饰材料和功能由多用羊皮、保暖变为多用丝绸、麻布、装饰讲究。原因:结合所学北魏孝文帝改革推行的汉化政策,以汉服代替鲜卑服。

(2)特点:根据材料二“ 既有各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策的推动,还有在血与火的民族斗争中的附带同化。各民族不仅在经济上密切交往,在文化上的交流也日益频繁”可知,方式多样。根据材料二“ 少数民族在学习汉族文化的同时,也带来了他们的优秀思想文化”可知,相互学习;

3.(1)名称:匈奴。

评价:抵御了匈奴的南下,但消耗了大量人力、物力,给百姓造成痛苦。

(2)原因:与汉族进行民族融合;缓和民族矛盾,巩固统治。

意义:改革促进了鲜卑的封建化,北方各民族的大交融

(3)趋势:从民族间的对抗到民族融合

(1)名称:根据所学知识可知,为了抵御匈奴南下,修筑了长城。

评价:根据材料一“为了防止他们卷土重来,还修筑了世界闻名的长城……为了完成这一巨大工程,耗去了大量生命。……老百姓都为筑长城的事咒骂皇帝”可知长城抵御了匈奴的南下,但消耗了大量人力、物力,给百姓造成痛苦。

(2)原因:根据材料二“鲜卑面对一个以汉族为主体的民族融合体,完全成为交融体圈外的人。在这样一种统治压力和环境变化的情况下,北魏政权只有采取汉化道路,才可能赢得汉族地主的支持,也更容易为比鲜卑更早进入中原的北方其他各族接受”与可知原因是与汉族进行民族融合,获得汉族地主支持;根据材料二“民族矛盾也因此暂时会淡化,政权或许可以维持下去”与可知原因是缓和民族矛盾,巩固统治。

意义:根据材料二“促进了拓跋鲜卑的封建化过程,便利了北方各民族的大交融”可知孝文帝改革促进了鲜卑的封建化,北方各民族的大交融。

(3)趋势:根据材料一可知是民族对抗,根据材料二可知是民族融合,因此我国从秦朝到南北朝时期民族关系呈现的趋势是从民族间的对抗到民族融合

4.(1)铁农具、牛耕的使用推广;商鞅变法鼓励耕织;注重兴修水利,发挥防洪灌溉的作用(任选一点)

(2)秦汉时期;休养生息政策;文景之治 、光武中兴

(3)北方人南迁,带来中原先进的生产工具和生产技术;南方自然条件优越;南方农业生产技术有很大改进;兴修很多水利工程等。(任选一点)

(4)北魏孝文帝改革《齐民要术》

(5)生产力发展推动(促进)社会进步

(1)因素:据所学可知从铁农具、牛耕的使用推广;商鞅变法鼓励耕织;注重兴修水利,发挥防洪灌溉的作用等方面回答(任选一点)

(2)时期:据材料“中国历代粮食平均亩产量示意图(市斤/市亩)(局部)”可知,秦汉时期粮食亩产264市斤,是最高的时期。

政策:据所学可知,汉初统治者推行休养生息政策,有利于农业生产的发展。

两个治世局面:据所学可知,两汉时期统治者重视农业生产,出现的两个治世局面分别是文景之治 、光武中兴。

(3)因素:据所学可知,魏晋时期北方动荡,为躲避战乱,北方人南迁,带来中原先进的生产工具和生产技术;南方自然条件优越;南方农业生产技术有很大改进;兴修很多水利工程等。(任选一点)

(4)举例:改革:据所学可知,北魏孝文帝改革促进了鲜卑族的封建化,有利于民族融合。

著作:据所学可知,北朝时期贾思勰的《齐民要术》,是我国现存最早最完整的古代农学名著。

(5)关系:据所学可知,生产力是社会发展的决定力量,生产力发展推动(促进)社会进步。

5.(1)新现象:铁制农具的出现和牛耕的使用。(或者答“铁犁牛耕”亦可)局面:百家争鸣。

(2)商君:商鞅。措施:废除井田制;奖励耕战。影响:商鞅推行一系列改革措施,使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,使秦国一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。

(3)改革:北魏孝文帝改革。影响:促进了民族交融;增强了北魏的实力。

(1)新现象:根据图片“铁制农具”“穿有鼻环的牛尊”结合所学知识可知,当时农业生产领域出现了铁器和牛耕;春秋时期,我国开始出现铁农具,到战国时,铁农具使用范围扩大。我国至迟在春秋末年已使用牛耕,战国时期牛耕进一步推广。铁农具和牛耕的推广,使土地利用率和农作物的产量显著提高,促进了生产力的发展。

局面:根据所学知识可知,铁制农具的出现和牛耕的使用引发了急剧的社会变革,当时思想领域出现了“百家争鸣”的局面。

(2)商君:据材料“及孝公用商君”和结合所学知识可知,材料二中的“商君”是商鞅。

措施:根据材料“及孝公用商君,坏井田,开阡陌。急耕战之赏……倾邻国而雄诸侯……至于始皇,逐并天下”和结合所学知识可知,“商君”改革的两项措施是废除井田制;奖励耕战。

影响:结合所学知识可知,商鞅推行系列改革措施,使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一全国奠定了基础。

(3)改革:据材料“禁用鲜卑语,统一使用汉语,……30岁以下的人和在朝廷做官的人,不得继续使用鲜卑语,明知故犯,就要降职或罢官”和结合所学知识可知,材料三反映的是历史上的北魏孝文帝改革。为了革除落后习俗,吸收汉族的先进文化,巩固北魏的统治加强对黄河流域的控制,494年孝文帝迁都洛阳,为革除鲜卑旧俗,开始进行改革。

影响:结合所学知识可知,北魏孝文帝改革促进了民族交融;增强了北魏的实力。

6.(1)阶段特征:统一多民族国家的建立和巩固。

(2)表现:北方游牧民族内迁与当地汉人错居杂处;少数民族在生产方式上学习汉人进行农耕,发展冶铸和制陶等手工业;汉族人争用少数民族的家具;汉族人学习少数民族经营畜牧业,学习少数民族的思想文化;孝文帝改革后,鲜卑族和其他北方少数民族最终成为汉族的一部分。趋势:相互学习、相互影响,民族交融加强。

(1)阶段特征:观察秦朝形势图与西汉形势图并结合所学知识可知,秦汉时期国家统一,统治者通过一系列措施巩固了统一多民族国家。因此,秦汉时期的阶段特征是统一多民族国家的建立和巩固。

(2)表现:根据材料二“内容上,汉族影响少数民族是主流,但少数民族在与汉族融合的同时,也带来了他们的优秀思想文化,如胡乐、胡舞、胡饼、尊重妇女的意识、胡汉之别观念的淡化等”,结合所学知识可知,北方游牧民族内迁与当地汉人错居杂处;少数民族在生产方式上学习汉人进行农耕,发展冶铸和制陶等手工业;汉族人争用少数民族的家具;汉族人学习少数民族经营畜牧业,学习少数民族的思想文化。根据材料三“经过孝文帝的主动改革和以后的发展,鲜卑族和其他北方少数民族最终成为汉族的一部分。”可知,孝文帝改革后,鲜卑族和其他北方少数民族最终成为汉族的一部分。

趋势:根据材料二“在内容上,汉族影响少数民族是主流,但少数民族在与汉族融合的同时,也带来了他们的优秀思想文化,如胡乐、胡舞、胡饼、尊重妇女的意识、胡汉之别观念的淡化等,给汉族文化输入了新鲜血液”及材料三“经过孝文帝的主动改革和以后的发展,鲜卑族和其他北方少数民族最终成为汉族的一部分。”可知,这一时期民族交融的历史趋势是相互学习、相互影响,民族交融加强。

7.示例:

分类 主题

①⑤ 东汉的兴衰

①⑦ 农民起义

②⑨ 以少胜多的战役

③④ 汉武帝巩固大一统的措施

⑥⑩ 顺应历史潮流的改革

根据所学可知,①黄巾起义沉重打击了东汉的统治,使其一蹶不振。⑤“光武中兴”是东汉光武帝采取巩固措施之后,出现的盛世局面。因此,①⑤反映的主题是东汉的兴衰;①黄巾起义张角领导的农民起义运动,⑦陈胜、吴广起义是为了反抗秦朝残暴统治的农民起义运动。因此,①⑦反映的主题是农民起义;②淝水之战是前秦与东晋之间的战争,东晋的8万精兵打败了前秦的80万军队;⑨赤壁之战是曹操和孙刘联军之间的战争,孙刘联军5万兵力打败了曹操的20万兵力。因此,②⑨反映的主题是以少胜多的战役;③卫青、霍去病北击匈奴是汉武帝的军事措施,使匈奴再无力与西汉对抗,④“推恩令”的施行是汉武帝的政治措施,使诸侯王一蹶不振。因此,③④反映的主题是汉武帝巩固大一统的措施;⑥商鞅变法增强了秦国的实力,建立起封建制度,顺应了社会发展的潮流,⑩北魏孝文帝改革退进了北魏封建化的进程,符合历史潮流的发展。因此,⑥⑩反映的主题是顺应历史潮流的改革。

8.(1)特点:源远流长,具有延续性;简化趋势明显等。

(2)措施:规范文字书写;尊崇儒术。

说明:材料一能部分印证材料二的记述。

理由:秦始皇统一六国后,为巩固统治,统一文字,以小篆作为通行文字颁行全国,对后世产生深远影响,因此材料一能部分印证材料二的记述。

(3)历史意义:对于研究北魏鲜卑族的起源及迁徙有重要价值;体现了汉文化对鲜卑族的影响和民族交融的趋势;体现了统一多民族国家的发展进程;为“中华民族多元一体”理论又添实证等。

关系:文献研究可以为考古发现提供指引,考古发现可以证实或修正文献记载(或两者相互配合,互相佐证)。

(1)特点:根据材料一“马”字从商朝一直到汉朝的演变历史可知,特点是源远流长,具有延续性;根据“马”字的演变趋势可知简化趋势明显等。

(2)措施:根据材料二“我写错字了!‘马’字下面四脚加上马尾应该是五笔,可是现在只写了四笔,缺一笔。皇上发现以后责怪下来我就该死了!”并结合所学汉武帝巩固统治的措施分析可得出,采取的措施是规范文字书写;尊崇儒术。

说明:根据材料一汉字的演变过程和材料二汉朝时期关于马字的书写情况可得出,材料一能部分印证材料二的记述。

理由:结合所学秦始皇统一文字的影响分析可得出,秦始皇统一六国后,为巩固统治,统一文字,以小篆作为通行文字颁行全国,对后世产生深远影响,因此材料一能部分印证材料二的记述。

(3)历史意义:根据材料三“北魏鲜卑族的祖先居于北方之地,在乌洛侯国西北凿石室为祖庙。此后鲜卑族南迁,与祖地相隔遥远”可得出,对于研究北魏鲜卑族的起源及迁徙有重要价值;根据材料四“洞壁刻有汉字祝文”可得出,体现了汉文化对鲜卑族的影响和民族交融的趋势;再结合所学北魏发展历程和史料的价值进行分析可得出,体现了统一多民族国家的发展进程;为“中华民族多元一体”理论又添实证等。

关系:结合所学文献研究和考古发现的相关知识进行分析可得出,文献研究可以为考古发现提供指引,考古发现可以证实或修正文献记载(或两者相互配合,互相佐证)。

9.(1)人物:商鞅(卫鞅,公孙鞅)。使秦国国力大为增强,提高了军队战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。

(2)方面:说汉语。影响:促进民族交融,增强北魏实力。

(3)措施:穿汉服,改汉姓,与汉人通婚。

(1)人物:依据材料一“夫商君为孝公平权衡、正度量、调轻重,决裂阡陌,教民耕战。”大致意思:统一度量衡(在秦国范围内颁布度量衡的标准器);承认土地私有(废除井田制允许土地买卖),分田地鼓励农业生产,论军功授爵鼓励参军作战。由此可知反映的是商鞅变法。由此可知“商君”指的是商鞅;

措施:结合所学知识可知,商鞅变法奖励耕织,生产粮食布帛多的人可免除徭役;奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地。商鞅变法使秦国国力大为增强,提高了军队战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。

(2)方面:依据材料二“(魏主下诏)不得以北俗之语于朝廷,若有违者,免所居官”指的是北魏的君主强调鲜卑族必须说汉语。结合所学知识可知,北魏孝文帝统一北方,实行了一系列汉化措施改革,包括在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语。

影响:结合所学知识可知,孝文帝汉化政策促进了民族交融,增强了北魏实力。

(3)措施:结合所学知识可知,北魏孝文帝即位后,立志用文治移风易俗,推行汉化措施,改穿汉服。以汉服代替鲜卑族;改汉姓,改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族通婚等。这里的“魏主”还采取的汉化措施有穿汉服,改汉姓,与汉人通婚。

10.(1)风格:秦兵马俑人物形象严肃(神情严峻、目光锋锐)、强悍的风范;汉景帝阳陵陶俑面带微笑,体现平和。

(2)历史事件:北魏孝文帝改革。表现:推行汉化措施,以汉服代替鲜卑服;北魏与东罗马帝国存在交流(丝绸之路仍然发挥着作用)。

(3)制度变迁;统治政策;社会经济发展;人口迁移;社会习俗。

(1)风格:根据材料一中“秦始皇陵兵马俑,随葬俑人物相貌区分度高,且神情严峻、目光锋锐,呈现尚武、强悍的风范。”可概括,秦兵马俑人物形象严肃(神情严峻、目光锋锐)、强悍的风范;根据材料一中“汉景帝阳陵陶俑,随葬俑人物面貌线条柔和圆润,面带微笑,神情舒展”可概括,汉景帝阳陵陶俑面带微笑;体现平和。

(2)历史事件:根据材料二“考古发现——洛阳北魏墓葬群,北魏帝陵的墓葬形制基本沿袭汉文化传统,其中圆形封土基底体现洛阳风格。”结合所学知识可知,北魏孝文帝即位后,立志用文治移风易俗。他力排众议,494年迁都洛阳。所以与洛阳出现北魏墓葬群相关的历史事件是北魏孝文帝改革。表现:根据材料中“牵手俑身穿左衽大袖袴褶,袴褶原是北方民族便于骑马所穿的套装,至南北朝时已融入汉族特色。”结合所学可知,北魏在民族交往的表现是推行汉化措施,以汉服代替鲜卑服;根据材料中“洛阳北魏大墓出土东罗马帝国时期金币1枚”北魏在对外交流方面的表现是北魏与东罗马帝国存在交流(丝绸之路仍然发挥着作用)。

(3)因素:综合上述材料秦朝的中央集权,汉朝统治者文景之治的措施,北魏孝文帝汉化的措施,结合所学知识可知,影响中国古代墓葬风格的主要因素有制度变迁;统治政策;社会经济发展;人口迁移;社会习俗。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录