专题九 近代化的早期探索与民族危机的加剧__2025年福建中考一轮复习收官测试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 专题九 近代化的早期探索与民族危机的加剧__2025年福建中考一轮复习收官测试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-18 21:24:24 | ||

图片预览

文档简介

专题九 近代化的早期探索与民族危机的加剧

一、选择题:本大题共18小题,每小题2.5分,共40分。

1.汉阳兵工厂是洋务派代表人物张之洞在湖北主持创办的近代军事工业,于1894年建成。该厂生产的枪炮,在质量和数量上都在上海、天津之上。由此推知,汉阳兵工厂( )

A.追求自强求富的目标已初步实现 B.大大抵制了列强的对华经济侵略

C.助推了辛亥革命在武汉地区的首发 D.全面改变了海防建设落后的局面

2.1874年,日本进攻台湾。沈葆桢率舰队赴台巡视,将福州船政局制造的“扬武”等舰船派驻台、澎,同时运送兵员物资以备战,最终逼迫日军退出台湾。这说明洋务运动( )

A.实现了自强求富的目标 B.形成了健全的军事体系

C.客观上增强了国防实力 D.稳定了西北边疆的形势

3.下面是某同学整理的部分历史学习笔记。由此可知,他学习的主题是( )

19世纪60年代起,洋务派开始组建新式洋枪队 19世纪80年代,福建、广东、南洋和北洋等新式海军初步建成 1885年,清政府成立海军衙门

A.外交机构的变革 B.清政府制度的变革

C.海洋防卫的加强 D.新式海陆军的建立

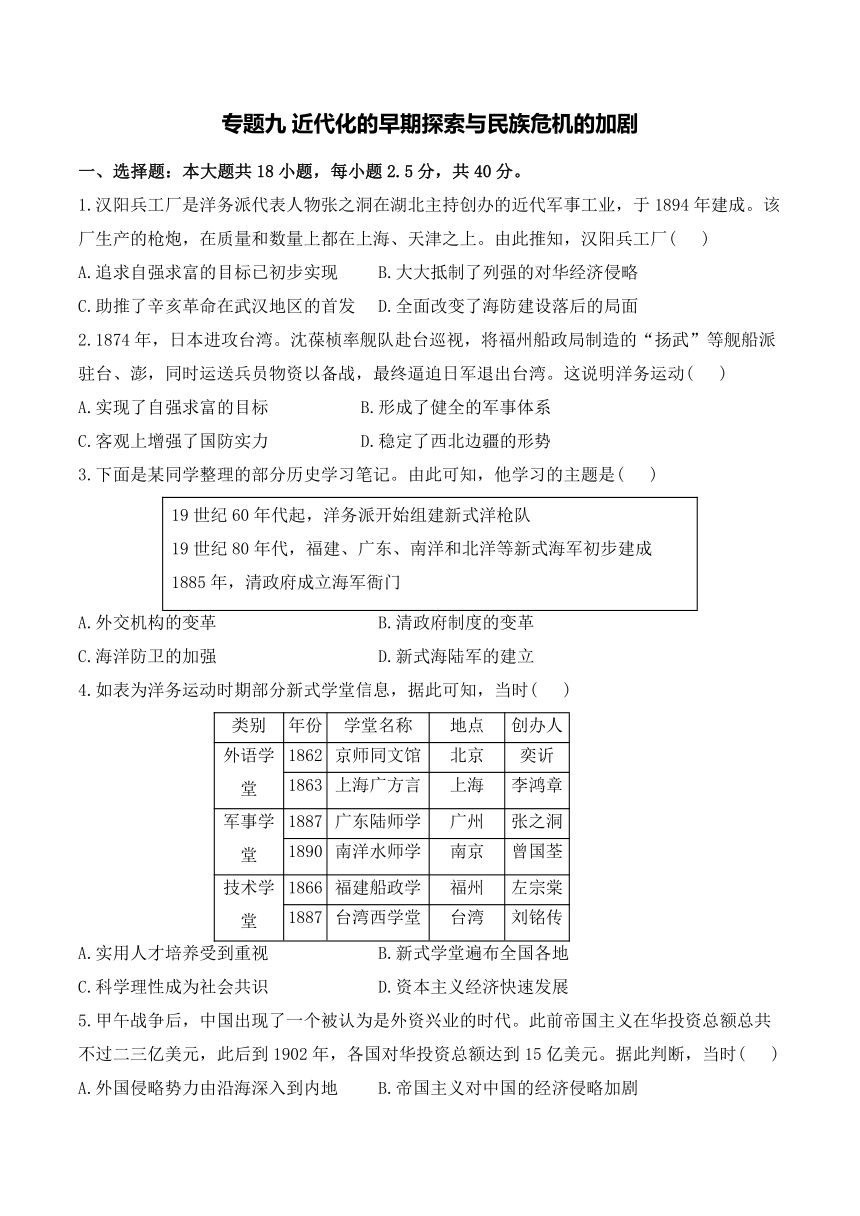

4.如表为洋务运动时期部分新式学堂信息,据此可知,当时( )

类别 年份 学堂名称 地点 创办人

外语学堂 1862 京师同文馆 北京 奕

1863 上海广方言馆 上海 李鸿章

军事学堂 1887 广东陆师学堂 广州 张之洞

1890 南洋水师学堂 南京 曾国荃

技术学堂 1866 福建船政学堂 福州 左宗棠

1887 台湾西学堂 台湾 刘铭传

A.实用人才培养受到重视 B.新式学堂遍布全国各地

C.科学理性成为社会共识 D.资本主义经济快速发展

5.甲午战争后,中国出现了一个被认为是外资兴业的时代。此前帝国主义在华投资总额总共不过二三亿美元,此后到1902年,各国对华投资总额达到15亿美元。据此判断,当时( )

A.外国侵略势力由沿海深入到内地 B.帝国主义对中国的经济侵略加剧

C.清政府沦为列强统治中国的工具 D.美国和日本成为侵华的主要国家

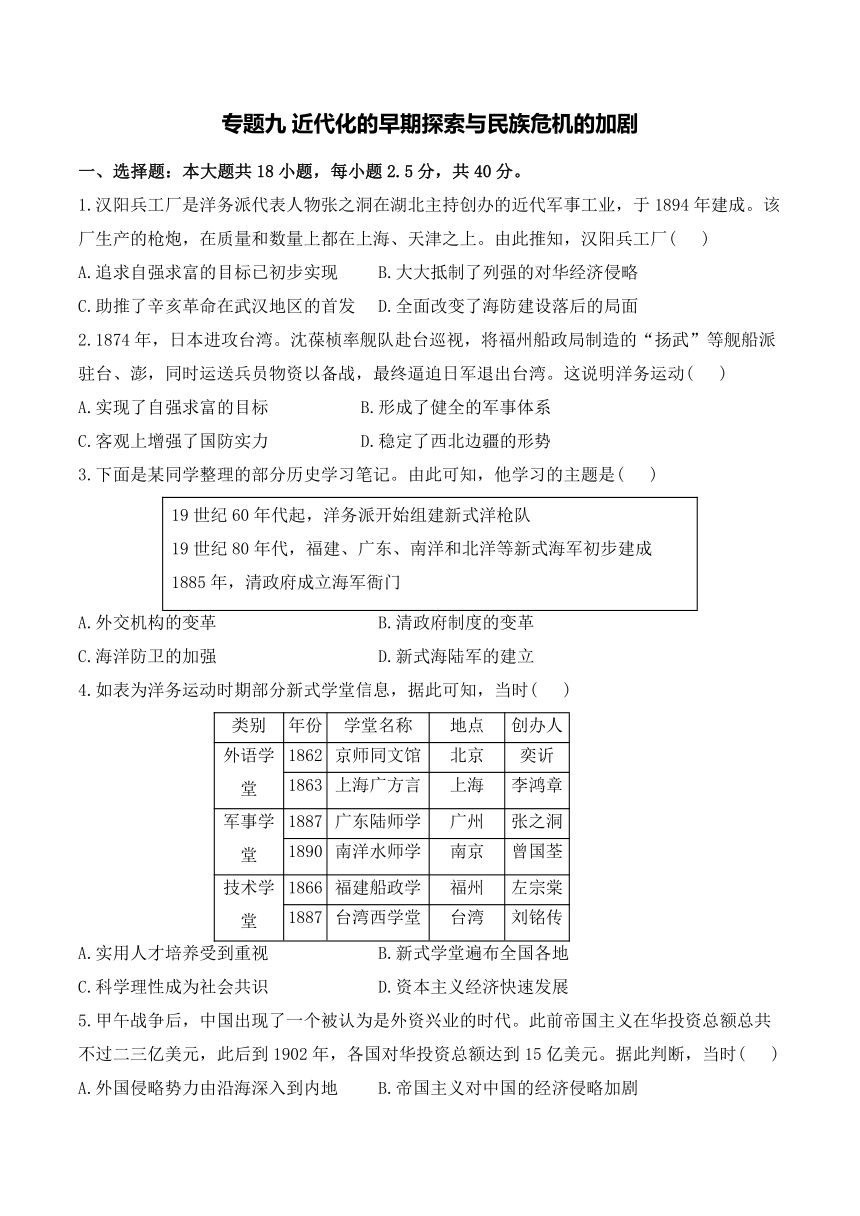

6.下表反映了近代列强在华设厂总数变化的情况。对此变化的理解正确的是( )

时间 1894年前 1900年

列强在华设厂总数 80家 933家

A.鸦片战争后中国逐步沦为半殖民地半封建社会

B.甲午战争后中国市场被卷入资本主义世界市场

C.《南京条约》开埠通商促使中国自然经济解体

D.《马关条约》签订后日本侵华以资本输出为主

7.从19世纪末期开始,第一批具有近代意义的知识分子已经出现。这些人,或脱胎于洋务运动,或惊醒于民族危机……为广开中国的民智而介绍西方的社会科学知识和自然科学知识。材料反映了( )

A.辛亥革命打开了中国进步的闸门 B.维新变法起了思想启蒙的作用

C.洋务运动引进了西方先进的技术 D.新文化运动解放了人们的思想

8.19世纪末期,晚清士大夫纷纷上折反对与日本议和,曰:“条款是‘五洲所未有之奇闻,三千年所无之变局’。如照此签约,后果必然是‘法人窥粤,英人窥滇,俄人西窥新疆、东窥三省(奉天、吉林、黑龙江)。四夷入侵,各示所欲’。”材料认为该条款对中国的危害是( )

A.加剧清政府的财政困难 B.刺激列强对中国的瓜分

C.导致侵略势力深入内地 D.加速列强对华资本输出

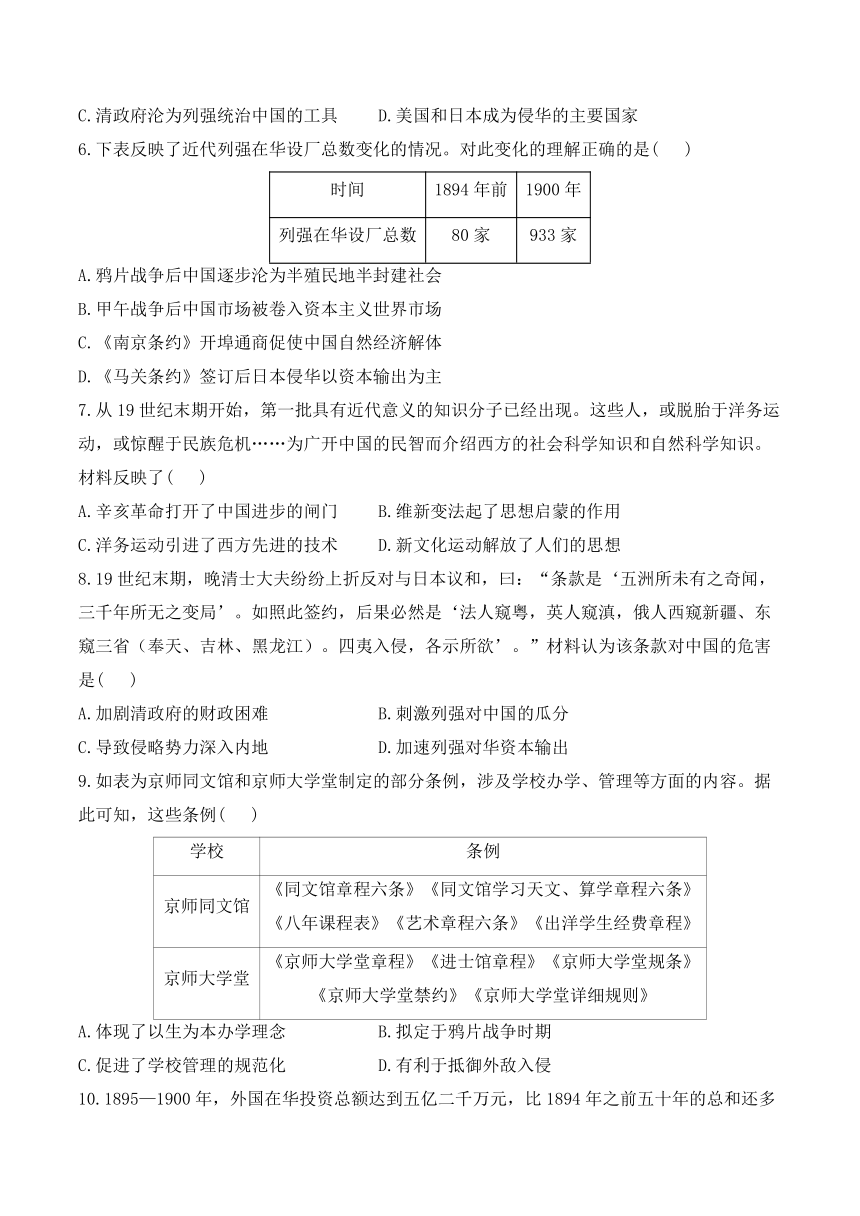

9.如表为京师同文馆和京师大学堂制定的部分条例,涉及学校办学、管理等方面的内容。据此可知,这些条例( )

学校 条例

京师同文馆 《同文馆章程六条》《同文馆学习天文、算学章程六条》《八年课程表》《艺术章程六条》《出洋学生经费章程》

京师大学堂 《京师大学堂章程》《进士馆章程》《京师大学堂规条》《京师大学堂禁约》《京师大学堂详细规则》

A.体现了以生为本办学理念 B.拟定于鸦片战争时期

C.促进了学校管理的规范化 D.有利于抵御外敌入侵

10.1895—1900年,外国在华投资总额达到五亿二千万元,比1894年之前五十年的总和还多三十倍;外资新办工厂达933家,为之前几十年总和的九倍。以上变化说明( )

A.列强对华资本输出日益加剧 B.列强掀起了瓜分中国的狂潮

C.列强完全掌控中国经济命脉 D.清政府放宽民间设厂的限制

11.吴玉章曾说:“上海成立了天足会,我和我的二哥便成为反对缠足的激进分子,我的大哥也同情我们,……但是我的大嫂却无论如何也听不见我们的话,竟自把女儿的脚给缠上了。唉,变什么法?维什么新?就在自己家里也行不通。”这一材料可用来说明( )

A.维新变法缺乏广泛的群众基础 B.民主共和的观念未能深入人心

C.是否缠足关系维新变法的成败 D.变法违背了中国历史发展潮流

12.《中国近代史资料丛刊》记载,她(慈禧)在西逃途中杀气腾腾地宣布:“此案初起,义和团实为肇祸之由,今欲拔本塞源,非痛加铲除不可。”后来又一再声称:“此事变实由拳匪借端肇衅,以致激成巨祸。”这表明( )

A.慈禧利用义和团抵抗列强侵略 B.义和团运动导致《辛丑条约》签订

C.清朝封建统治反动腐朽 D.义和团运动打击了中外反动势力

13.史料实证是历史核心素养之一。学完“列强的侵略与中国人民的抗争”这一单元,同学们根据史实归纳出以下结论,正确的是( )

①英国发动鸦片战争一一中国开始沦为半殖民地半封建社会

②第二次鸦片战争一一列强的侵略从商品入侵转变为资本入侵

③甲午中日战争——帝国主义列强掀起瓜分中国的狂潮

④八国联军侵华战争一一清政府完全变成“洋人的朝廷”

A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.②③④

14.日益严重的民族危机推动着中华民族的觉醒,读书人用诗词表达着对国家的忧虑。下列选项中,反映八国联军侵华战争的是( )

A.鸦片贩子毁中原,洋人入侵欲成灾 B.四百万人同一哭,去年今日割台湾

C.烈火焚身迹难平,痛说英法罪孽深 D.晚清庚子风云变,八国列强入京城

15.1873年,同治帝接见外国使节时,国书由亲王代递至皇帝御案上,1901年,清朝与列国签订《辛丑条约》时,列强用条约形式将清朝觐见礼仪强行西方化,国书须由皇帝亲手接受。这反映了( )

A.文明开化之风的进一步发展 B.清朝政府外交手段日益成熟

C.列强加强了对清政府的控制 D.外国侵略方式发生根本变化

16.“这一条约还不同于以往的不平等条约。一方面,条约没有规定割让领土、开放口岸的条款;另一方面,却进一步设立军事据点和占领区。”这一条约( )

A.成为中国近代历史的开端 B.刺激列强掀起瓜分中国狂潮

C.开启列强资本输出的先例 D.使清政府沦为“洋人的朝廷”

二、非选择题:本大题共4小题,共60分。

17.鸦片战争后,中国的经济结构发生了巨大变化。阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料一 1845年福州官员奏称:洋货“充积于厦口”。洋布、洋棉“其质既美,其价复廉,民间之买洋布、洋棉者,十室而九”。因此,“江浙之棉布不复畅销”“闽产之土布土棉……不能出口”。

——摘编自高中历史教材

(1)根据材料一及所学知识,写出为“洋货充积于厦口”提供便利的不平等条约及条款,并概括“洋货充积于厦口”给我国自然经济带来的影响。(5分)

材料二

上海轮船招商局创立后三年内,外轮损失了130万两白银。湖北官办织布局开办后,江南海关每年进口洋布减少十五万匹。 ——《中国近代史》中华书局 1983年版

(2)写出图1和图2在生产方式上的不同。根据材料二和所学知识,简析洋务运动对中国经济发展产生的影响。(4分)

材料三 张謇是江苏南通人,晚清状元。他不热心官场,而是以极大的热忱倡导“实业救国”,并创办实业。张謇认为,发展实业应该“听之民办”,重点要放在纺织和钢铁工业上。他提倡在不损害民族权益的前提下,引进外资。

——摘编自高中历史教材

(3)根据材料三,指出当时的主要社会思潮,并概括张謇关于创办实业的主张。(3分)

(4)综合以上材料,概括影响我国近代经济发展变化的因素。(3分)

18.甲午中日战争是日本蓄意挑起的一场侵华战争,是中国近代史上一道惨痛的伤痕。阅读材料,回答问题。(13分)

【激烈海战】

1894年9月17日,致远舰管带在舰身严重受损、弹药将尽之际,下令开足马力,冲向日舰“吉野号”,准备与敌人同归于尽,不幸被敌人炮弹击中,200余名将士壮烈殉国。

【耻辱之约】

甲午战争之后,列强争相在华开设银行,如英国的有利银行,法国的东方汇理银行……在中国开设工厂,如英国的增裕面粉厂、和丰船厂、美国烟草公司……还争夺中国的铁路权,如俄国修筑满洲里至绥芬河、哈尔滨至大连、石家庄至太原等铁路。

——《林则徐集》

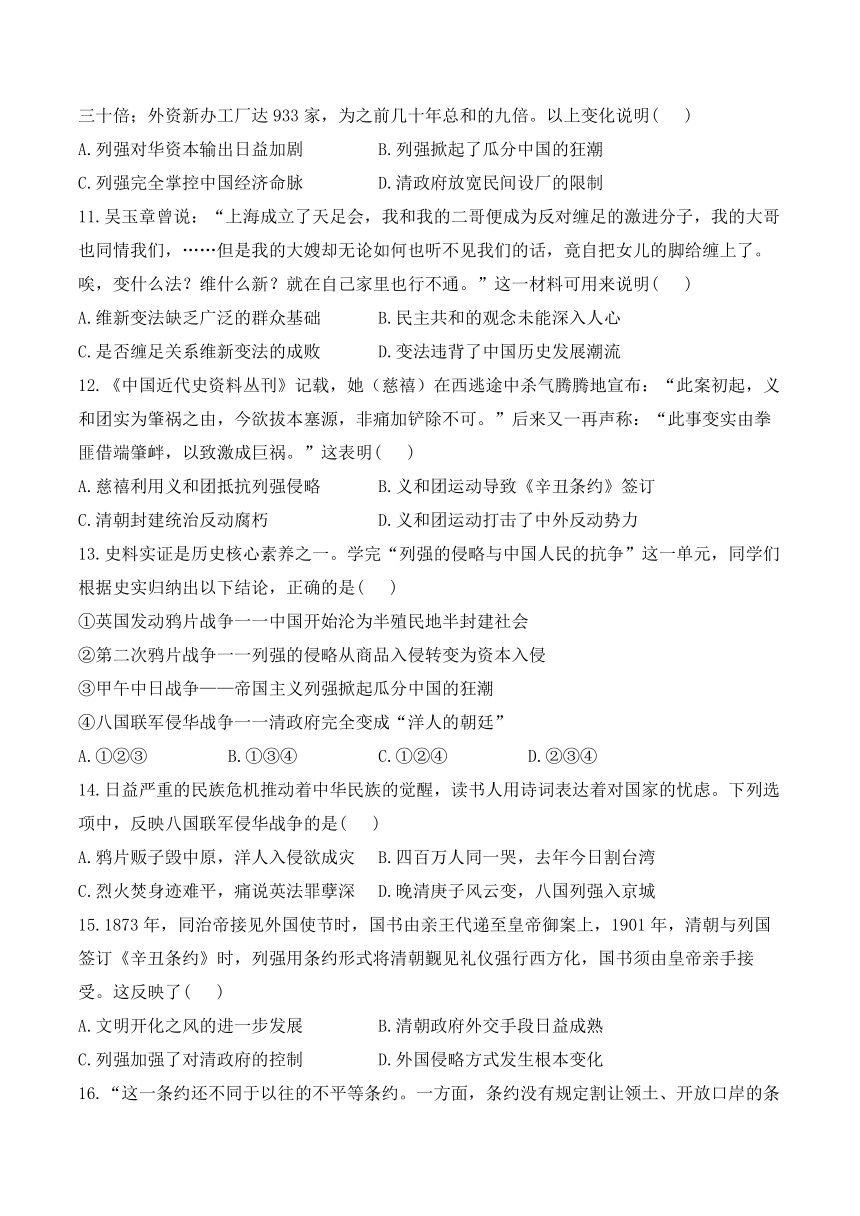

【后续影响】

国别 德国 沙俄 法国 英国 日本

强租租借地 胶州湾租借地 旅大租借地 广州湾租借地 九龙租借地、威海卫租借地

“势力范围” 山东 长城以北、新疆、东北 广东、广西、云南 长江流域 福建

(1)请写出这场海战的名称及“致远”舰的指挥者。(4分)

(2)材料中列强对中国经济的侵略与哪一不平等条约的签订直接相关?这一条约的签订有何影响?(5分)

(3)上表反映了甲午战后,中国怎样的社会状况?(4分)

19.教科书是课程的承载,不同时期的教科书体现出不同的时代特色。阅读材料,回答问题:(15分)

材料一:光绪二十四年(1898)京师同文馆所译书目

《化学指南》;《化学阐原》;《全体通考》;《坤象究原》;《星学发轫》;《星轺指掌》 《中西合历》;《分化津梁》;《法国律例》;《公法便览》 《公法会通》;《新加坡刑律》;《中国古世公法论略》;《富国策》 《万国公报》;《各国史略》;《英文举隅》

——摘自《同文馆题名录》

材料二:亚细亚洲,占全球全陆三分之一,其面积之广大,为五大洲……然多分属欧洲诸国,主权丧尽,其号称独立自主者,只我中国及日本、暹罗、波斯诸国而已。

——摘自《最新地理教科书》(1905年)

(1)根据材料一,概括1898年京师同文馆所译书目的特点。这反映了怎样的时代需求?(5分)

(2)根据材料二,与传统的“天朝”观念相比,《最新地理教科书》对世界的认识发生了什么变化?谈谈这一变化的时代背景。(7分)

(3)综合以上两则材料,谈谈你对教科书的认识。(3分)

20.某校以“中国近代历史的发展”为线索设计了以下自主学习任务单、阅读材料,请你完成下面任务。(17分)

任务一【场景再现,梳理历史脉络】

(1)根据材料结合所学,请将四幅图片反映的历史事件按时间先后进行排列。(2分)

任务二【图片解读,了解历史人物】

(2)面对列强的侵略,中国人民在迷雾中不断抗争、奋勇向前,请在上图中任选两个人物,结合相关史实进行简单评价。(6分)

任务三【补充表格,培养历史素养】

条约 《南京条约》 《马关条约》 《辛丑条约》

内容 割地 ① 割辽东半岛、台湾全岛及所有附属各岛屿、澎湖列岛给日本

赔款 赔款2100万银元 赔偿日本兵费白银2亿两 赔款白银4.5亿两

通商 广州、厦门、福州、宁波、上海五处为通商口岸 开放沙市、重庆、苏州、杭州为商埠

其他 英商进出口货物应纳税款,须经双方协议 ③ ④使清政府成为列强统治中国的工具。

影响 ② 大大加深了中国半殖民地化程度 中国完全陷入半殖民地半封建社会深渊。

(3)根据材料结合所学,请将表格中①②③④处补充完整。(5分)

(4)根据材料,列强侵华过程呈现怎样的趋势?并结合史实加以简要说明。(4分)

答案以及解析

1.答案:C

解析:A选项(追求自强求富的目标已初步实现): 这个选项过于笼统,自强求富是洋务运动的整体目标,而汉阳兵工厂只是其中的一个案例。仅凭一个兵工厂的成功,无法断定整体目标已初步实现。B选项(大大抵制了列强的对华经济侵略): 汉阳兵工厂主要生产军事装备,与抵制经济侵略无直接关联。此选项与题目背景不符。C选项(助推了辛亥革命在武汉地区首发): 汉阳兵工厂作为近代军事工业的代表,其生产的先进武器可能在一定程度上为辛亥革命提供了物质支持。特别是考虑到辛亥革命在武汉的爆发,汉阳兵工厂作为当地的军事工业,有可能为起义者提供了必要的武器装备,从而助推了革命的发生。D选项(全面改变了海防建设落后的局面):汉阳兵工厂主要生产陆战武器,与海防建设无直接联系,此选项与题目背景不符。综上所述,C选项(助推了辛亥革命在武汉地区首发)是最符合题目背景和逻辑推理的选项。

2.答案:C

解析:根据题干信息“沈葆桢率舰队赴台巡视,将福州船政局制造的‘扬武’等舰船派驻台、澎,同时运送兵员物资以备战”和所学知识可知,说明洋务运动创办军事工业、发展近代海军等举措,在一定程度上增强了中国的国防实力,能够对日本的侵略行径进行一定抵抗,C项正确;洋务运动在甲午中日战争中,北洋水师全军覆没,标志着洋务运动自强求富目标的破产,并未实现自强求富目标,排除A项;仅从沈葆桢率舰队赴台巡视等行动不能得出洋务运动形成了健全的军事体系,排除B项;材料讲述的是日本进攻台湾,沈葆桢应对台湾方面的军事行动,属于东南沿海地区,与西北边疆形势无关,排除D项。故选:C。

3.答案:D

解析:根据所学知识可知,洋务派建立新式海陆军,陆军:从19世纪60年代起,洋务派开始组建新式洋枪队;海军:19世纪80年代,福建、广东、南洋和北洋等新式海军初步建成;1885年,清政府成立海军衙门。由材料可知,学习的主题是新式海陆军的建立,D项正确;第二次鸦片战争后,为适应形势的变化,清政府于1861年设立了总理各国事务衙门,简称“总理衙门”,它负责办理对外交涉以及通商、海关等事务,“外交机构的变革”与材料无关,排除A项;鸦片战争后,清政府从封建社会开始沦为半殖民地半封建社会,“清政府制度的变革”与材料无关,排除B项;材料是洋务运动期间新式海陆军的建立,不是海洋防卫的加强,排除C项。故选D项。

4.答案:A

5.答案:B

解析:根据材料“甲午战争后,中国出现了一个被认为是外资兴业的时代……此后到1902年,各国对华投资总额达到15亿美元”并结合所学知识可知,甲午战争后外资企业在中国大量增加,原因在于《马关条约》中允许外国在中国投资设厂,使列强在华建厂合法化,列强对华资本输出加剧,这说明帝国主义对中国的经济侵略加剧,B正确;材料说明了甲午战争后列强对中国经济侵略方式的变化,没有涉及“外国侵略势力由沿海深入到内地”的信息,排除A;“清政府沦为列强统治中国的工具”与八国联军侵华战争后签订的《辛丑条约》有关,排除C;材料没有涉及侵华的国家,排除D。

6.答案:D

解析:由材料可知,列强在华设厂总数由1894年的80家增长到1900年的933家,在1895年签订的《马关条约》中规定,日本可以在中国的通商口岸投资设厂,这标志着列强对中国的经济侵略方式,由原来的以商品输出为主转为以资本输出为主,这严重阻碍了中国民族工业发展,D项正确;鸦片战争后中国逐步沦为半殖民地半封建社会,与题料信息不符,排除A项;第一次鸦片战争后,中国与英国签订《南京条约》被迫开放通商口岸,中国被卷入资本主义世界市场,加速了中国自然经济的解体,但与材料信息不符,排除B项、C项。故选D项。

7.答案:B

解析:根据题干描述,19世纪末期第一批具有近代意义的知识分子出现,他们或脱胎于洋务运动,或惊醒于民族危机,致力于介绍西方的社会科学知识和自然科学知识,以广开中国的民智,这反映了维新变法起了思想启蒙的作用。戊戌变法运动促进了人们思想的解放,在社会上起了思想启蒙的作用,B项正确;20世纪初辛亥革命打开了中国进步的闸门,排除A项;洋务运动开始了中国近代化的进程,与“这些人,或脱胎于洋务运动”不符,排除C项;20世纪初新文化运动高举民主与科学旗帜,动摇了封建思想统治地位,促进人们思想解放,排除D项。故选:B。

8.答案:B

解析:本题考查《马关条约》签订的影响。根据“法人窥粤,英人窥滇,俄人西窥新噩、东窥三省(奉天、吉林、黑龙江)。四夷入侵,各标所欲”可知,这反映的是列强瓜分中国的企图,1895年签订的《马关条约》充分暴露了清政府的腐败无能,列强掀起了瓜分中国的狂潮,民族危机进一步加深。故选B。

9.答案:C

10.答案:A

解析:据题干“1895—1900年,外国在华投资总额达到五亿二千万元,比1894年之前五十年的总和还多三十倍;外资新办工厂达933家,为之前几十年总和的九倍。”和所学知识可知,可知,材料中现象出现的主要原因是《马关条约》允许列强开设工厂,1895年清政府同日本签订了《马关条约》,其中规定日本可以在中国的通商口岸投资设厂,这标志着列强对中国的经济侵略方式由原来的以商品输出为主,转为以资本输出为主,这极大地阻碍了中国民族资本主义发展,A项正确;列强掀起了瓜分中国的狂潮与题干中反映的列强对中国的资本输出,投资建厂不符,排除B项;列强完全掌控中国经济命脉说法绝对,不符合史实,排除C项;清政府放宽民间设厂的限制,会促进民族资本主义的发展,与题干中反映的外国在华投资设厂不符,排除D项。故选A项。

11.答案:A

12.答案:C

解析:根据题干“此事变实由拳匪借端肇衅,以致激成巨祸和所学知识可知,清政府认为八国联军侵华战争是由义和团运动造成的,慈禧太后携光绪帝狼狈西逃途中,下令剿杀义和团,并无耻地请求八国联军助剿”,体现了清朝封建统治反动腐朽,C项正确题干反映清政府认为义和团运动是祸端,未体现利用义和团抵抗列强侵略,排除A项;八国联军侵华战争中清政府失败,被迫签订《辛丑条约》,与义和团运动无关,排除B项;题干反映清政府认为义和团运动是祸端,未体现义和团运动打击了中外反动势力,排除D项。故选C项。

13.答案:B

14.答案:D

解析:鸦片贩子毁中原,洋人入侵欲成灾反映的是鸦片输入对中国的危害,排除A项;四百万人同一哭,去年今日割台湾,反映的是甲午中日战争签订《马关条约》割台湾给日本,排除B项;烈火焚身迹难平,痛说英法罪孽深,反映的是第二次鸦片战争期间,英法联军火烧圆明园,排除C项;根据题干材料“反映八国联军侵华战争”并结合所学可知,1900年是庚子年,八国联军侵华,列强攻入北京城,D项正确。故选:D。

15.答案:C

解析:根据题干信息可知,《辛丑条约》后,清朝觐见礼仪被强行西方化,这说明列强加强了对清政府的控制。故C符合题意;题干材料说明列强加强了对清政府的控制,不能说明文明开化之风的进一步发展、清朝政府外交手段日益成熟、外国侵略方式发生根本变化,排除ABD。故选:C。

16.答案:D

解析:根据材料信息“条约没有规定割让领土、开放口岸的条款”“却进一步设立军事据点和占领区。”结合所学知识可知,《辛丑条约》中没有涉及割地、开放通商口岸的条款,但规定拆毁北京至大沽的炮台,准许各国派兵驻守北京至山海关铁路沿线要地。所以材料所述条约是《辛丑条约》,它的签订,使清政府沦为“洋人的朝廷”,中国完全沦为半殖民地半封建社会,D项正确;鸦片战争是中国近代史的开端,鸦片战争后清政府被迫签订《南京条约》,其中规定割香港岛给英国,I开放上海、福州、宁波、厦门、广州五处为通商口岸,与材料内容不符,排除A项;刺激列强掀起瓜分中国狂潮和开启列强资本输出先例的是《马关条约》,其中规定割台湾岛给日本,开放苏州、杭州、重庆、沙市为通商口岸,与材料内容不符,排除BC项。故选:D。

17.答案:(1)《南京条约》。条款:开放广州、厦门、福州、宁波、上海五处为通商口岸;英商进出口货物所缴纳的税款,需同英国商定。影响:使得中国自然经济逐渐瓦解。

(2)图1是手工生产;图2是机器生产。影响:客观上促进了中国民族资本主义的产生,在一定程度上抵制了外国的经济侵略。

(3)实业救国。主张:重点要放在纺织和钢铁工业上;在不损害民族权益的前提下,引进外资。

(4)列强的入侵;中国近代民族资本主义的发展;半殖民地半封建社会的性质等。

解析:(1)根据材料及所学知识,1845年为“洋货充积于厦口”提供便利的不平等条约是《南京条约》。其条款是:开放广州、厦门、福州、宁波、上海五处为通商口岸;英商进出口货物所缴纳的税款中,中国需同英国商定。根据所学,“洋货充积于厦口”使得中国自然经济逐渐瓦解。

(2)根据所学,图一是手工生产。图二是机器生产。根据材料“上海轮船招商局创立后三年内,外轮损失了130。万两白银。湖北官办织布局开办后,江南

海关每年进口洋布减少十五万匹”,洋务运动对中国经济发展产生的影响是:客观上促进了中国民族资本主义的产生,在一定程度上抵制了外国的经济侵略。

(3)根据材料三,当时的主要社会思潮是实业救国。张骞关于创办实业的主张是:重点要放在纺织和钢铁工业上;在不损害民族权益的前提下,引进外

资。

(4)综合以上材料,影响我国近代经济发展变化的因素有:列强的入侵;中国近代民族资本主义的发展;半殖民地半封建社会的性质等。

18.答案:(1)名称:黄海海战;指挥者:邓世昌。

(2)条约:《马关条约》;影响:《马关条约》使外国侵略势力进一步深入中国腹地,大大加深了中国的半殖民地化程度。

(3)状况:列强在中国掀起了抢夺利权、强租海港、划分势力范围的瓜分中国狂潮。

解析:(1)由材料一及所学知识可知,1894年9月,清政府北洋舰队在黄海大东沟海域,遭到日本舰队袭击,致远舰管带邓世昌率舰冲锋向前,激战中,致远舰多处中弹,邓世昌下令,开足马力,直冲敌舰,不幸中炮,邓世昌与全舰官兵壮烈牺牲,所以这场战争是黄海海战。由所学知识可知,“致远”舰的指挥者是邓世昌。

(2)由材料“甲午战争之后,列强争相在华开设银行,如英国的有利银行,法国的东方汇理银行。在中国开设工厂,如英国的增裕面粉厂、和丰船厂、美国烟草公司”及所学知识可知,材料中列强对中国经济的侵略与《马关条约》的签订有关。由所学知识可知,甲午战争后,中国被迫签订不平等条约《马关条约》,清政府割让辽东半岛、台湾岛、澎湖列岛及其附属岛屿给日本,赔偿日本军费两亿两白银,开放重庆、沙市、苏州、杭州为通商口岸。《马关条约》使外国侵略势力进一步深入中国腹地,大大加深了中国的半殖民地化程度。

(3)由材料可知,甲午战争的后续影响是列强在中国掀起了抢夺利权、强租海港、划分势力范围的瓜分狂潮。

19.答案:(1)特点:以西方科学技术、法律制度以及历史文化为主;课程丰富(领域广);注重实用性

时代需求:学习西方,变法图强。

(2)变化:不再认为中国是天下之中;中国和日本、暹罗、波斯诸国一样是亚细亚洲的一部分。

背景:列强入侵使民族危机加深,促使中国人进行救亡图存的探索,开始向学习西方;洋务运动和百日维新的开展,促使新思想的传播;近代教育的发展拓宽了人们的眼界;西方思想文化的传入,冲击了传统观念。

(3)认识:教科书是传播科学文化的重要媒介;教科书对于促进民众思想启蒙有重要作用;不同时期的教科书体现出不同的时代特色。

解析:(1)特点:根据材料一书目可知,京师同文馆翻译了化学、天文、法律、历史等书籍,说明此时中国以引进西方科学技术法律制度以及历史文化为主、课程设置比较丰富、具有实用性等特点。

时代需求:根据所学可知,1898年处于戊戌变法期间,反映了中国学习西方,想要变法图强的时代需求。

(2)变化:根据材料二“然多分属欧洲诸国,主权丧尽,其号称独立自主者,只我中国及日本、暹罗、波斯诸国而已。”并结合所学可知,当时的中国已经对亚洲和世界有了一定了解,知道了大部分亚洲国家“多分属欧洲诸国,主权丧尽”,不再认为中国是天朝上国,中国和日本、暹罗、波斯诸国一样是亚细亚洲的一部分。

背景:根据材料“1905年”并结合所学可知,到1905年,西方列强的侵略已使中国完全沦为半殖民地半封建社会,民族危机的加深推动先进中国人积极向西方学习,走上救亡图存的探索近代化道路。

(3)认识:根据材料一书目可知,京师同文馆翻译了化学、天文、法律、历史等书籍,来学习西方的科学技术、法律制度等体现了教科书是传播科学文化的重要媒介;根据材料二《最新地理教科书》不再认为中国是天下之中,而是和日本、暹罗、波斯诸国一样是亚细亚洲的一部分,开拓了人们的眼界,促进了民众思想启蒙;不同时期,有不同的教科书,对当时发挥的作用也不尽相同,每个时期都能体现出当时的时代特色。

20.答案:(1)④②③①

(2)林则徐,虎门销烟,是中国人民禁烟斗争的伟大胜利,显示了中华民族反抗外来侵略的坚强意志。

左宗棠,督办新疆军务,收复新疆,巩固了西北边防,加强新疆与内地的联系,维护了边疆稳定和国家统一。

冯子材,中法战争中临危受命,取得镇南关大捷,收复越南谅山等地,扭转战局。

邓世昌,甲午中日战争中,致远舰管带邓世昌不幸被敌人炮弹击中,壮烈殉国,体现了英勇无畏、为国捐躯的爱国主义精神。

(3)①割香港岛给英国;②开始沦为半殖民地半封建社会;③允许日本在通商口岸开设工厂;④清政府保证严禁人民参加各种形式的反帝活动。

(4)经济上,由以商品输出为主到以资本输出为主;《南京条约》协定关税,后《马关条约》规定允许日本在通商口岸设厂。

解析:(1)时间排序:根据人物一图片和所学知识可知,①为八国联军侵华战争后,1901年《辛丑条约》签订;②是1860年英法联军火烧圆明园;③是1895年,甲午中日战争后,列强掀起瓜分中国狂潮,《时局图》起到警示作用;④是鸦片战争后,1842年《南京条约》签订情形,所以排序为④②③①。

(2)选人物并且评价:结合所学知识可知,结合相关史实评价历史人物,林则徐:围绕虎门销烟;左宗棠:围绕收复新疆;冯子材:围绕中法战争;邓世昌:围绕甲午中日战争;所以答案如下:林则徐,虎门销烟,是中国人民禁烟斗争的伟大胜利,显示了中华民族反抗外来侵略的坚强意志。左宗棠,督办新疆军务,收复新疆,巩固了西北边防,加强新疆与内地的联系,维护了边疆稳定和国家统一。冯子材,中法战争中临危受命,取得镇南关大捷,收复越南谅山等地,扭转战局。邓世昌,甲午中日战争中,致远舰管带邓世昌不幸被敌人炮弹击中,壮烈殉国,体现了英勇无畏、为国捐躯的爱国主义精神。

(3)补充完整:结合所学知识,1842年《南京条约》割让香港岛给英国,破坏了中国领土主权,中国开始沦为半殖民地半封建社会。所以①制香港岛给英国;②开始沦为半殖民地半封建社会。结合所学知识可知,1895年《马关条约》中规定,允许日本在通商口岸开设工厂,体现了日本资本输出;1901年《辛丑条约》中规定,清政府保证严禁人民参加各种形式的反帝活动,使得清政府成为“洋人的朝廷”。所以③允许日本在通商口岸开设工厂;④清政府保证严禁人民参加各种形式的反帝活动。

(4)趋势和说明:综合上述材料,可知,最初列强通过贸易不平等条约等方式进行经济侵略,例如《南京条约》开放通商口岸、割地赔款。随着时间推移,侵略手段逐渐升级,如《马关条约》割让更多领土,同时开设工厂,资本输出,并获得更大经济权益。到《辛丑条约》时,列强不仅加深了经济控制,还通过在军事和政治上对清政府施加更直接的影响,逐步使中国沦为半殖民地半封建社会,加深了对中国的全面控制。

一、选择题:本大题共18小题,每小题2.5分,共40分。

1.汉阳兵工厂是洋务派代表人物张之洞在湖北主持创办的近代军事工业,于1894年建成。该厂生产的枪炮,在质量和数量上都在上海、天津之上。由此推知,汉阳兵工厂( )

A.追求自强求富的目标已初步实现 B.大大抵制了列强的对华经济侵略

C.助推了辛亥革命在武汉地区的首发 D.全面改变了海防建设落后的局面

2.1874年,日本进攻台湾。沈葆桢率舰队赴台巡视,将福州船政局制造的“扬武”等舰船派驻台、澎,同时运送兵员物资以备战,最终逼迫日军退出台湾。这说明洋务运动( )

A.实现了自强求富的目标 B.形成了健全的军事体系

C.客观上增强了国防实力 D.稳定了西北边疆的形势

3.下面是某同学整理的部分历史学习笔记。由此可知,他学习的主题是( )

19世纪60年代起,洋务派开始组建新式洋枪队 19世纪80年代,福建、广东、南洋和北洋等新式海军初步建成 1885年,清政府成立海军衙门

A.外交机构的变革 B.清政府制度的变革

C.海洋防卫的加强 D.新式海陆军的建立

4.如表为洋务运动时期部分新式学堂信息,据此可知,当时( )

类别 年份 学堂名称 地点 创办人

外语学堂 1862 京师同文馆 北京 奕

1863 上海广方言馆 上海 李鸿章

军事学堂 1887 广东陆师学堂 广州 张之洞

1890 南洋水师学堂 南京 曾国荃

技术学堂 1866 福建船政学堂 福州 左宗棠

1887 台湾西学堂 台湾 刘铭传

A.实用人才培养受到重视 B.新式学堂遍布全国各地

C.科学理性成为社会共识 D.资本主义经济快速发展

5.甲午战争后,中国出现了一个被认为是外资兴业的时代。此前帝国主义在华投资总额总共不过二三亿美元,此后到1902年,各国对华投资总额达到15亿美元。据此判断,当时( )

A.外国侵略势力由沿海深入到内地 B.帝国主义对中国的经济侵略加剧

C.清政府沦为列强统治中国的工具 D.美国和日本成为侵华的主要国家

6.下表反映了近代列强在华设厂总数变化的情况。对此变化的理解正确的是( )

时间 1894年前 1900年

列强在华设厂总数 80家 933家

A.鸦片战争后中国逐步沦为半殖民地半封建社会

B.甲午战争后中国市场被卷入资本主义世界市场

C.《南京条约》开埠通商促使中国自然经济解体

D.《马关条约》签订后日本侵华以资本输出为主

7.从19世纪末期开始,第一批具有近代意义的知识分子已经出现。这些人,或脱胎于洋务运动,或惊醒于民族危机……为广开中国的民智而介绍西方的社会科学知识和自然科学知识。材料反映了( )

A.辛亥革命打开了中国进步的闸门 B.维新变法起了思想启蒙的作用

C.洋务运动引进了西方先进的技术 D.新文化运动解放了人们的思想

8.19世纪末期,晚清士大夫纷纷上折反对与日本议和,曰:“条款是‘五洲所未有之奇闻,三千年所无之变局’。如照此签约,后果必然是‘法人窥粤,英人窥滇,俄人西窥新疆、东窥三省(奉天、吉林、黑龙江)。四夷入侵,各示所欲’。”材料认为该条款对中国的危害是( )

A.加剧清政府的财政困难 B.刺激列强对中国的瓜分

C.导致侵略势力深入内地 D.加速列强对华资本输出

9.如表为京师同文馆和京师大学堂制定的部分条例,涉及学校办学、管理等方面的内容。据此可知,这些条例( )

学校 条例

京师同文馆 《同文馆章程六条》《同文馆学习天文、算学章程六条》《八年课程表》《艺术章程六条》《出洋学生经费章程》

京师大学堂 《京师大学堂章程》《进士馆章程》《京师大学堂规条》《京师大学堂禁约》《京师大学堂详细规则》

A.体现了以生为本办学理念 B.拟定于鸦片战争时期

C.促进了学校管理的规范化 D.有利于抵御外敌入侵

10.1895—1900年,外国在华投资总额达到五亿二千万元,比1894年之前五十年的总和还多三十倍;外资新办工厂达933家,为之前几十年总和的九倍。以上变化说明( )

A.列强对华资本输出日益加剧 B.列强掀起了瓜分中国的狂潮

C.列强完全掌控中国经济命脉 D.清政府放宽民间设厂的限制

11.吴玉章曾说:“上海成立了天足会,我和我的二哥便成为反对缠足的激进分子,我的大哥也同情我们,……但是我的大嫂却无论如何也听不见我们的话,竟自把女儿的脚给缠上了。唉,变什么法?维什么新?就在自己家里也行不通。”这一材料可用来说明( )

A.维新变法缺乏广泛的群众基础 B.民主共和的观念未能深入人心

C.是否缠足关系维新变法的成败 D.变法违背了中国历史发展潮流

12.《中国近代史资料丛刊》记载,她(慈禧)在西逃途中杀气腾腾地宣布:“此案初起,义和团实为肇祸之由,今欲拔本塞源,非痛加铲除不可。”后来又一再声称:“此事变实由拳匪借端肇衅,以致激成巨祸。”这表明( )

A.慈禧利用义和团抵抗列强侵略 B.义和团运动导致《辛丑条约》签订

C.清朝封建统治反动腐朽 D.义和团运动打击了中外反动势力

13.史料实证是历史核心素养之一。学完“列强的侵略与中国人民的抗争”这一单元,同学们根据史实归纳出以下结论,正确的是( )

①英国发动鸦片战争一一中国开始沦为半殖民地半封建社会

②第二次鸦片战争一一列强的侵略从商品入侵转变为资本入侵

③甲午中日战争——帝国主义列强掀起瓜分中国的狂潮

④八国联军侵华战争一一清政府完全变成“洋人的朝廷”

A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.②③④

14.日益严重的民族危机推动着中华民族的觉醒,读书人用诗词表达着对国家的忧虑。下列选项中,反映八国联军侵华战争的是( )

A.鸦片贩子毁中原,洋人入侵欲成灾 B.四百万人同一哭,去年今日割台湾

C.烈火焚身迹难平,痛说英法罪孽深 D.晚清庚子风云变,八国列强入京城

15.1873年,同治帝接见外国使节时,国书由亲王代递至皇帝御案上,1901年,清朝与列国签订《辛丑条约》时,列强用条约形式将清朝觐见礼仪强行西方化,国书须由皇帝亲手接受。这反映了( )

A.文明开化之风的进一步发展 B.清朝政府外交手段日益成熟

C.列强加强了对清政府的控制 D.外国侵略方式发生根本变化

16.“这一条约还不同于以往的不平等条约。一方面,条约没有规定割让领土、开放口岸的条款;另一方面,却进一步设立军事据点和占领区。”这一条约( )

A.成为中国近代历史的开端 B.刺激列强掀起瓜分中国狂潮

C.开启列强资本输出的先例 D.使清政府沦为“洋人的朝廷”

二、非选择题:本大题共4小题,共60分。

17.鸦片战争后,中国的经济结构发生了巨大变化。阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料一 1845年福州官员奏称:洋货“充积于厦口”。洋布、洋棉“其质既美,其价复廉,民间之买洋布、洋棉者,十室而九”。因此,“江浙之棉布不复畅销”“闽产之土布土棉……不能出口”。

——摘编自高中历史教材

(1)根据材料一及所学知识,写出为“洋货充积于厦口”提供便利的不平等条约及条款,并概括“洋货充积于厦口”给我国自然经济带来的影响。(5分)

材料二

上海轮船招商局创立后三年内,外轮损失了130万两白银。湖北官办织布局开办后,江南海关每年进口洋布减少十五万匹。 ——《中国近代史》中华书局 1983年版

(2)写出图1和图2在生产方式上的不同。根据材料二和所学知识,简析洋务运动对中国经济发展产生的影响。(4分)

材料三 张謇是江苏南通人,晚清状元。他不热心官场,而是以极大的热忱倡导“实业救国”,并创办实业。张謇认为,发展实业应该“听之民办”,重点要放在纺织和钢铁工业上。他提倡在不损害民族权益的前提下,引进外资。

——摘编自高中历史教材

(3)根据材料三,指出当时的主要社会思潮,并概括张謇关于创办实业的主张。(3分)

(4)综合以上材料,概括影响我国近代经济发展变化的因素。(3分)

18.甲午中日战争是日本蓄意挑起的一场侵华战争,是中国近代史上一道惨痛的伤痕。阅读材料,回答问题。(13分)

【激烈海战】

1894年9月17日,致远舰管带在舰身严重受损、弹药将尽之际,下令开足马力,冲向日舰“吉野号”,准备与敌人同归于尽,不幸被敌人炮弹击中,200余名将士壮烈殉国。

【耻辱之约】

甲午战争之后,列强争相在华开设银行,如英国的有利银行,法国的东方汇理银行……在中国开设工厂,如英国的增裕面粉厂、和丰船厂、美国烟草公司……还争夺中国的铁路权,如俄国修筑满洲里至绥芬河、哈尔滨至大连、石家庄至太原等铁路。

——《林则徐集》

【后续影响】

国别 德国 沙俄 法国 英国 日本

强租租借地 胶州湾租借地 旅大租借地 广州湾租借地 九龙租借地、威海卫租借地

“势力范围” 山东 长城以北、新疆、东北 广东、广西、云南 长江流域 福建

(1)请写出这场海战的名称及“致远”舰的指挥者。(4分)

(2)材料中列强对中国经济的侵略与哪一不平等条约的签订直接相关?这一条约的签订有何影响?(5分)

(3)上表反映了甲午战后,中国怎样的社会状况?(4分)

19.教科书是课程的承载,不同时期的教科书体现出不同的时代特色。阅读材料,回答问题:(15分)

材料一:光绪二十四年(1898)京师同文馆所译书目

《化学指南》;《化学阐原》;《全体通考》;《坤象究原》;《星学发轫》;《星轺指掌》 《中西合历》;《分化津梁》;《法国律例》;《公法便览》 《公法会通》;《新加坡刑律》;《中国古世公法论略》;《富国策》 《万国公报》;《各国史略》;《英文举隅》

——摘自《同文馆题名录》

材料二:亚细亚洲,占全球全陆三分之一,其面积之广大,为五大洲……然多分属欧洲诸国,主权丧尽,其号称独立自主者,只我中国及日本、暹罗、波斯诸国而已。

——摘自《最新地理教科书》(1905年)

(1)根据材料一,概括1898年京师同文馆所译书目的特点。这反映了怎样的时代需求?(5分)

(2)根据材料二,与传统的“天朝”观念相比,《最新地理教科书》对世界的认识发生了什么变化?谈谈这一变化的时代背景。(7分)

(3)综合以上两则材料,谈谈你对教科书的认识。(3分)

20.某校以“中国近代历史的发展”为线索设计了以下自主学习任务单、阅读材料,请你完成下面任务。(17分)

任务一【场景再现,梳理历史脉络】

(1)根据材料结合所学,请将四幅图片反映的历史事件按时间先后进行排列。(2分)

任务二【图片解读,了解历史人物】

(2)面对列强的侵略,中国人民在迷雾中不断抗争、奋勇向前,请在上图中任选两个人物,结合相关史实进行简单评价。(6分)

任务三【补充表格,培养历史素养】

条约 《南京条约》 《马关条约》 《辛丑条约》

内容 割地 ① 割辽东半岛、台湾全岛及所有附属各岛屿、澎湖列岛给日本

赔款 赔款2100万银元 赔偿日本兵费白银2亿两 赔款白银4.5亿两

通商 广州、厦门、福州、宁波、上海五处为通商口岸 开放沙市、重庆、苏州、杭州为商埠

其他 英商进出口货物应纳税款,须经双方协议 ③ ④使清政府成为列强统治中国的工具。

影响 ② 大大加深了中国半殖民地化程度 中国完全陷入半殖民地半封建社会深渊。

(3)根据材料结合所学,请将表格中①②③④处补充完整。(5分)

(4)根据材料,列强侵华过程呈现怎样的趋势?并结合史实加以简要说明。(4分)

答案以及解析

1.答案:C

解析:A选项(追求自强求富的目标已初步实现): 这个选项过于笼统,自强求富是洋务运动的整体目标,而汉阳兵工厂只是其中的一个案例。仅凭一个兵工厂的成功,无法断定整体目标已初步实现。B选项(大大抵制了列强的对华经济侵略): 汉阳兵工厂主要生产军事装备,与抵制经济侵略无直接关联。此选项与题目背景不符。C选项(助推了辛亥革命在武汉地区首发): 汉阳兵工厂作为近代军事工业的代表,其生产的先进武器可能在一定程度上为辛亥革命提供了物质支持。特别是考虑到辛亥革命在武汉的爆发,汉阳兵工厂作为当地的军事工业,有可能为起义者提供了必要的武器装备,从而助推了革命的发生。D选项(全面改变了海防建设落后的局面):汉阳兵工厂主要生产陆战武器,与海防建设无直接联系,此选项与题目背景不符。综上所述,C选项(助推了辛亥革命在武汉地区首发)是最符合题目背景和逻辑推理的选项。

2.答案:C

解析:根据题干信息“沈葆桢率舰队赴台巡视,将福州船政局制造的‘扬武’等舰船派驻台、澎,同时运送兵员物资以备战”和所学知识可知,说明洋务运动创办军事工业、发展近代海军等举措,在一定程度上增强了中国的国防实力,能够对日本的侵略行径进行一定抵抗,C项正确;洋务运动在甲午中日战争中,北洋水师全军覆没,标志着洋务运动自强求富目标的破产,并未实现自强求富目标,排除A项;仅从沈葆桢率舰队赴台巡视等行动不能得出洋务运动形成了健全的军事体系,排除B项;材料讲述的是日本进攻台湾,沈葆桢应对台湾方面的军事行动,属于东南沿海地区,与西北边疆形势无关,排除D项。故选:C。

3.答案:D

解析:根据所学知识可知,洋务派建立新式海陆军,陆军:从19世纪60年代起,洋务派开始组建新式洋枪队;海军:19世纪80年代,福建、广东、南洋和北洋等新式海军初步建成;1885年,清政府成立海军衙门。由材料可知,学习的主题是新式海陆军的建立,D项正确;第二次鸦片战争后,为适应形势的变化,清政府于1861年设立了总理各国事务衙门,简称“总理衙门”,它负责办理对外交涉以及通商、海关等事务,“外交机构的变革”与材料无关,排除A项;鸦片战争后,清政府从封建社会开始沦为半殖民地半封建社会,“清政府制度的变革”与材料无关,排除B项;材料是洋务运动期间新式海陆军的建立,不是海洋防卫的加强,排除C项。故选D项。

4.答案:A

5.答案:B

解析:根据材料“甲午战争后,中国出现了一个被认为是外资兴业的时代……此后到1902年,各国对华投资总额达到15亿美元”并结合所学知识可知,甲午战争后外资企业在中国大量增加,原因在于《马关条约》中允许外国在中国投资设厂,使列强在华建厂合法化,列强对华资本输出加剧,这说明帝国主义对中国的经济侵略加剧,B正确;材料说明了甲午战争后列强对中国经济侵略方式的变化,没有涉及“外国侵略势力由沿海深入到内地”的信息,排除A;“清政府沦为列强统治中国的工具”与八国联军侵华战争后签订的《辛丑条约》有关,排除C;材料没有涉及侵华的国家,排除D。

6.答案:D

解析:由材料可知,列强在华设厂总数由1894年的80家增长到1900年的933家,在1895年签订的《马关条约》中规定,日本可以在中国的通商口岸投资设厂,这标志着列强对中国的经济侵略方式,由原来的以商品输出为主转为以资本输出为主,这严重阻碍了中国民族工业发展,D项正确;鸦片战争后中国逐步沦为半殖民地半封建社会,与题料信息不符,排除A项;第一次鸦片战争后,中国与英国签订《南京条约》被迫开放通商口岸,中国被卷入资本主义世界市场,加速了中国自然经济的解体,但与材料信息不符,排除B项、C项。故选D项。

7.答案:B

解析:根据题干描述,19世纪末期第一批具有近代意义的知识分子出现,他们或脱胎于洋务运动,或惊醒于民族危机,致力于介绍西方的社会科学知识和自然科学知识,以广开中国的民智,这反映了维新变法起了思想启蒙的作用。戊戌变法运动促进了人们思想的解放,在社会上起了思想启蒙的作用,B项正确;20世纪初辛亥革命打开了中国进步的闸门,排除A项;洋务运动开始了中国近代化的进程,与“这些人,或脱胎于洋务运动”不符,排除C项;20世纪初新文化运动高举民主与科学旗帜,动摇了封建思想统治地位,促进人们思想解放,排除D项。故选:B。

8.答案:B

解析:本题考查《马关条约》签订的影响。根据“法人窥粤,英人窥滇,俄人西窥新噩、东窥三省(奉天、吉林、黑龙江)。四夷入侵,各标所欲”可知,这反映的是列强瓜分中国的企图,1895年签订的《马关条约》充分暴露了清政府的腐败无能,列强掀起了瓜分中国的狂潮,民族危机进一步加深。故选B。

9.答案:C

10.答案:A

解析:据题干“1895—1900年,外国在华投资总额达到五亿二千万元,比1894年之前五十年的总和还多三十倍;外资新办工厂达933家,为之前几十年总和的九倍。”和所学知识可知,可知,材料中现象出现的主要原因是《马关条约》允许列强开设工厂,1895年清政府同日本签订了《马关条约》,其中规定日本可以在中国的通商口岸投资设厂,这标志着列强对中国的经济侵略方式由原来的以商品输出为主,转为以资本输出为主,这极大地阻碍了中国民族资本主义发展,A项正确;列强掀起了瓜分中国的狂潮与题干中反映的列强对中国的资本输出,投资建厂不符,排除B项;列强完全掌控中国经济命脉说法绝对,不符合史实,排除C项;清政府放宽民间设厂的限制,会促进民族资本主义的发展,与题干中反映的外国在华投资设厂不符,排除D项。故选A项。

11.答案:A

12.答案:C

解析:根据题干“此事变实由拳匪借端肇衅,以致激成巨祸和所学知识可知,清政府认为八国联军侵华战争是由义和团运动造成的,慈禧太后携光绪帝狼狈西逃途中,下令剿杀义和团,并无耻地请求八国联军助剿”,体现了清朝封建统治反动腐朽,C项正确题干反映清政府认为义和团运动是祸端,未体现利用义和团抵抗列强侵略,排除A项;八国联军侵华战争中清政府失败,被迫签订《辛丑条约》,与义和团运动无关,排除B项;题干反映清政府认为义和团运动是祸端,未体现义和团运动打击了中外反动势力,排除D项。故选C项。

13.答案:B

14.答案:D

解析:鸦片贩子毁中原,洋人入侵欲成灾反映的是鸦片输入对中国的危害,排除A项;四百万人同一哭,去年今日割台湾,反映的是甲午中日战争签订《马关条约》割台湾给日本,排除B项;烈火焚身迹难平,痛说英法罪孽深,反映的是第二次鸦片战争期间,英法联军火烧圆明园,排除C项;根据题干材料“反映八国联军侵华战争”并结合所学可知,1900年是庚子年,八国联军侵华,列强攻入北京城,D项正确。故选:D。

15.答案:C

解析:根据题干信息可知,《辛丑条约》后,清朝觐见礼仪被强行西方化,这说明列强加强了对清政府的控制。故C符合题意;题干材料说明列强加强了对清政府的控制,不能说明文明开化之风的进一步发展、清朝政府外交手段日益成熟、外国侵略方式发生根本变化,排除ABD。故选:C。

16.答案:D

解析:根据材料信息“条约没有规定割让领土、开放口岸的条款”“却进一步设立军事据点和占领区。”结合所学知识可知,《辛丑条约》中没有涉及割地、开放通商口岸的条款,但规定拆毁北京至大沽的炮台,准许各国派兵驻守北京至山海关铁路沿线要地。所以材料所述条约是《辛丑条约》,它的签订,使清政府沦为“洋人的朝廷”,中国完全沦为半殖民地半封建社会,D项正确;鸦片战争是中国近代史的开端,鸦片战争后清政府被迫签订《南京条约》,其中规定割香港岛给英国,I开放上海、福州、宁波、厦门、广州五处为通商口岸,与材料内容不符,排除A项;刺激列强掀起瓜分中国狂潮和开启列强资本输出先例的是《马关条约》,其中规定割台湾岛给日本,开放苏州、杭州、重庆、沙市为通商口岸,与材料内容不符,排除BC项。故选:D。

17.答案:(1)《南京条约》。条款:开放广州、厦门、福州、宁波、上海五处为通商口岸;英商进出口货物所缴纳的税款,需同英国商定。影响:使得中国自然经济逐渐瓦解。

(2)图1是手工生产;图2是机器生产。影响:客观上促进了中国民族资本主义的产生,在一定程度上抵制了外国的经济侵略。

(3)实业救国。主张:重点要放在纺织和钢铁工业上;在不损害民族权益的前提下,引进外资。

(4)列强的入侵;中国近代民族资本主义的发展;半殖民地半封建社会的性质等。

解析:(1)根据材料及所学知识,1845年为“洋货充积于厦口”提供便利的不平等条约是《南京条约》。其条款是:开放广州、厦门、福州、宁波、上海五处为通商口岸;英商进出口货物所缴纳的税款中,中国需同英国商定。根据所学,“洋货充积于厦口”使得中国自然经济逐渐瓦解。

(2)根据所学,图一是手工生产。图二是机器生产。根据材料“上海轮船招商局创立后三年内,外轮损失了130。万两白银。湖北官办织布局开办后,江南

海关每年进口洋布减少十五万匹”,洋务运动对中国经济发展产生的影响是:客观上促进了中国民族资本主义的产生,在一定程度上抵制了外国的经济侵略。

(3)根据材料三,当时的主要社会思潮是实业救国。张骞关于创办实业的主张是:重点要放在纺织和钢铁工业上;在不损害民族权益的前提下,引进外

资。

(4)综合以上材料,影响我国近代经济发展变化的因素有:列强的入侵;中国近代民族资本主义的发展;半殖民地半封建社会的性质等。

18.答案:(1)名称:黄海海战;指挥者:邓世昌。

(2)条约:《马关条约》;影响:《马关条约》使外国侵略势力进一步深入中国腹地,大大加深了中国的半殖民地化程度。

(3)状况:列强在中国掀起了抢夺利权、强租海港、划分势力范围的瓜分中国狂潮。

解析:(1)由材料一及所学知识可知,1894年9月,清政府北洋舰队在黄海大东沟海域,遭到日本舰队袭击,致远舰管带邓世昌率舰冲锋向前,激战中,致远舰多处中弹,邓世昌下令,开足马力,直冲敌舰,不幸中炮,邓世昌与全舰官兵壮烈牺牲,所以这场战争是黄海海战。由所学知识可知,“致远”舰的指挥者是邓世昌。

(2)由材料“甲午战争之后,列强争相在华开设银行,如英国的有利银行,法国的东方汇理银行。在中国开设工厂,如英国的增裕面粉厂、和丰船厂、美国烟草公司”及所学知识可知,材料中列强对中国经济的侵略与《马关条约》的签订有关。由所学知识可知,甲午战争后,中国被迫签订不平等条约《马关条约》,清政府割让辽东半岛、台湾岛、澎湖列岛及其附属岛屿给日本,赔偿日本军费两亿两白银,开放重庆、沙市、苏州、杭州为通商口岸。《马关条约》使外国侵略势力进一步深入中国腹地,大大加深了中国的半殖民地化程度。

(3)由材料可知,甲午战争的后续影响是列强在中国掀起了抢夺利权、强租海港、划分势力范围的瓜分狂潮。

19.答案:(1)特点:以西方科学技术、法律制度以及历史文化为主;课程丰富(领域广);注重实用性

时代需求:学习西方,变法图强。

(2)变化:不再认为中国是天下之中;中国和日本、暹罗、波斯诸国一样是亚细亚洲的一部分。

背景:列强入侵使民族危机加深,促使中国人进行救亡图存的探索,开始向学习西方;洋务运动和百日维新的开展,促使新思想的传播;近代教育的发展拓宽了人们的眼界;西方思想文化的传入,冲击了传统观念。

(3)认识:教科书是传播科学文化的重要媒介;教科书对于促进民众思想启蒙有重要作用;不同时期的教科书体现出不同的时代特色。

解析:(1)特点:根据材料一书目可知,京师同文馆翻译了化学、天文、法律、历史等书籍,说明此时中国以引进西方科学技术法律制度以及历史文化为主、课程设置比较丰富、具有实用性等特点。

时代需求:根据所学可知,1898年处于戊戌变法期间,反映了中国学习西方,想要变法图强的时代需求。

(2)变化:根据材料二“然多分属欧洲诸国,主权丧尽,其号称独立自主者,只我中国及日本、暹罗、波斯诸国而已。”并结合所学可知,当时的中国已经对亚洲和世界有了一定了解,知道了大部分亚洲国家“多分属欧洲诸国,主权丧尽”,不再认为中国是天朝上国,中国和日本、暹罗、波斯诸国一样是亚细亚洲的一部分。

背景:根据材料“1905年”并结合所学可知,到1905年,西方列强的侵略已使中国完全沦为半殖民地半封建社会,民族危机的加深推动先进中国人积极向西方学习,走上救亡图存的探索近代化道路。

(3)认识:根据材料一书目可知,京师同文馆翻译了化学、天文、法律、历史等书籍,来学习西方的科学技术、法律制度等体现了教科书是传播科学文化的重要媒介;根据材料二《最新地理教科书》不再认为中国是天下之中,而是和日本、暹罗、波斯诸国一样是亚细亚洲的一部分,开拓了人们的眼界,促进了民众思想启蒙;不同时期,有不同的教科书,对当时发挥的作用也不尽相同,每个时期都能体现出当时的时代特色。

20.答案:(1)④②③①

(2)林则徐,虎门销烟,是中国人民禁烟斗争的伟大胜利,显示了中华民族反抗外来侵略的坚强意志。

左宗棠,督办新疆军务,收复新疆,巩固了西北边防,加强新疆与内地的联系,维护了边疆稳定和国家统一。

冯子材,中法战争中临危受命,取得镇南关大捷,收复越南谅山等地,扭转战局。

邓世昌,甲午中日战争中,致远舰管带邓世昌不幸被敌人炮弹击中,壮烈殉国,体现了英勇无畏、为国捐躯的爱国主义精神。

(3)①割香港岛给英国;②开始沦为半殖民地半封建社会;③允许日本在通商口岸开设工厂;④清政府保证严禁人民参加各种形式的反帝活动。

(4)经济上,由以商品输出为主到以资本输出为主;《南京条约》协定关税,后《马关条约》规定允许日本在通商口岸设厂。

解析:(1)时间排序:根据人物一图片和所学知识可知,①为八国联军侵华战争后,1901年《辛丑条约》签订;②是1860年英法联军火烧圆明园;③是1895年,甲午中日战争后,列强掀起瓜分中国狂潮,《时局图》起到警示作用;④是鸦片战争后,1842年《南京条约》签订情形,所以排序为④②③①。

(2)选人物并且评价:结合所学知识可知,结合相关史实评价历史人物,林则徐:围绕虎门销烟;左宗棠:围绕收复新疆;冯子材:围绕中法战争;邓世昌:围绕甲午中日战争;所以答案如下:林则徐,虎门销烟,是中国人民禁烟斗争的伟大胜利,显示了中华民族反抗外来侵略的坚强意志。左宗棠,督办新疆军务,收复新疆,巩固了西北边防,加强新疆与内地的联系,维护了边疆稳定和国家统一。冯子材,中法战争中临危受命,取得镇南关大捷,收复越南谅山等地,扭转战局。邓世昌,甲午中日战争中,致远舰管带邓世昌不幸被敌人炮弹击中,壮烈殉国,体现了英勇无畏、为国捐躯的爱国主义精神。

(3)补充完整:结合所学知识,1842年《南京条约》割让香港岛给英国,破坏了中国领土主权,中国开始沦为半殖民地半封建社会。所以①制香港岛给英国;②开始沦为半殖民地半封建社会。结合所学知识可知,1895年《马关条约》中规定,允许日本在通商口岸开设工厂,体现了日本资本输出;1901年《辛丑条约》中规定,清政府保证严禁人民参加各种形式的反帝活动,使得清政府成为“洋人的朝廷”。所以③允许日本在通商口岸开设工厂;④清政府保证严禁人民参加各种形式的反帝活动。

(4)趋势和说明:综合上述材料,可知,最初列强通过贸易不平等条约等方式进行经济侵略,例如《南京条约》开放通商口岸、割地赔款。随着时间推移,侵略手段逐渐升级,如《马关条约》割让更多领土,同时开设工厂,资本输出,并获得更大经济权益。到《辛丑条约》时,列强不仅加深了经济控制,还通过在军事和政治上对清政府施加更直接的影响,逐步使中国沦为半殖民地半封建社会,加深了对中国的全面控制。

同课章节目录