6.2~6.3 认识和保护生物的多样性 基础巩固(含答案) 2024-2025学年人教版八年级上册生物学

文档属性

| 名称 | 6.2~6.3 认识和保护生物的多样性 基础巩固(含答案) 2024-2025学年人教版八年级上册生物学 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 79.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-04-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

6.2~6.3 认识和保护生物的多样性

一、选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分)

1.我国明代著名医学家李时珍撰写的《本草纲目》共分为16部,其中动物药有6部,植物药有5部。这体现了生物多样性中的 ( )

A.基因的多样性 B.生物种类的多样性

C.生态系统的多样性 D.营养物质的多样性

2.2022年4月,袁隆平团队培育的“巨型稻”在天津试种,离实现袁隆平院士的“禾下乘凉梦”又更进一步。“巨型稻”杂交新品种的培育利用了 ( )

A.生物种类的多样性 B.基因的多样性

C.生态系统的多样性 D.生物数量的多样性

3.“国际生物多样性日”旨在强调生物多样性和健康生态系统之间的依赖关系。生物多样性不包括 ( )

A.生物种类的多样性 B.基因的多样性

C.生态系统的多样性 D.性状的多样性

4.下列有关生物多样性的叙述,正确的是 ( )

A.生物多样性是指生物种类的多样性

B.生物多样性的实质是基因的多样性

C.保护生物多样性的根本措施是保护基因的多样性

D.生物的种类越丰富,生态系统往往就越稳定

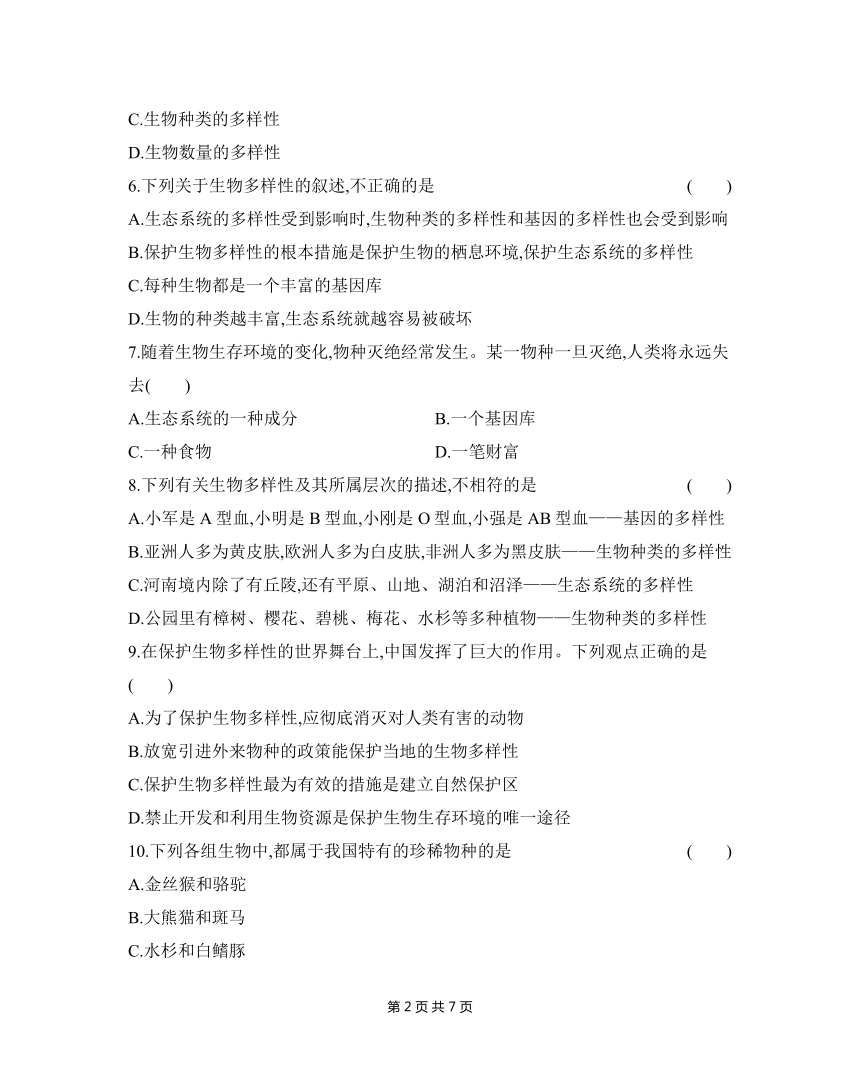

5.下表是我国动植物种数的情况,表中信息直接反映了生物多样性中的 ( )

类群 被子植物 裸子植物 蕨类植物 鸟类 爬行动物 两栖动物 哺乳动物

种数 30000种 约240种 2500种 1244种 376种 284种 581种

A.生态系统的多样性

B.基因的多样性

C.生物种类的多样性

D.生物数量的多样性

6.下列关于生物多样性的叙述,不正确的是 ( )

A.生态系统的多样性受到影响时,生物种类的多样性和基因的多样性也会受到影响

B.保护生物多样性的根本措施是保护生物的栖息环境,保护生态系统的多样性

C.每种生物都是一个丰富的基因库

D.生物的种类越丰富,生态系统就越容易被破坏

7.随着生物生存环境的变化,物种灭绝经常发生。某一物种一旦灭绝,人类将永远失去( )

A.生态系统的一种成分 B.一个基因库

C.一种食物 D.一笔财富

8.下列有关生物多样性及其所属层次的描述,不相符的是 ( )

A.小军是A型血,小明是B型血,小刚是O型血,小强是AB型血——基因的多样性

B.亚洲人多为黄皮肤,欧洲人多为白皮肤,非洲人多为黑皮肤——生物种类的多样性

C.河南境内除了有丘陵,还有平原、山地、湖泊和沼泽——生态系统的多样性

D.公园里有樟树、樱花、碧桃、梅花、水杉等多种植物——生物种类的多样性

9.在保护生物多样性的世界舞台上,中国发挥了巨大的作用。下列观点正确的是( )

A.为了保护生物多样性,应彻底消灭对人类有害的动物

B.放宽引进外来物种的政策能保护当地的生物多样性

C.保护生物多样性最为有效的措施是建立自然保护区

D.禁止开发和利用生物资源是保护生物生存环境的唯一途径

10.下列各组生物中,都属于我国特有的珍稀物种的是 ( )

A.金丝猴和骆驼

B.大熊猫和斑马

C.水杉和白鳍豚

D.藏羚羊和狼

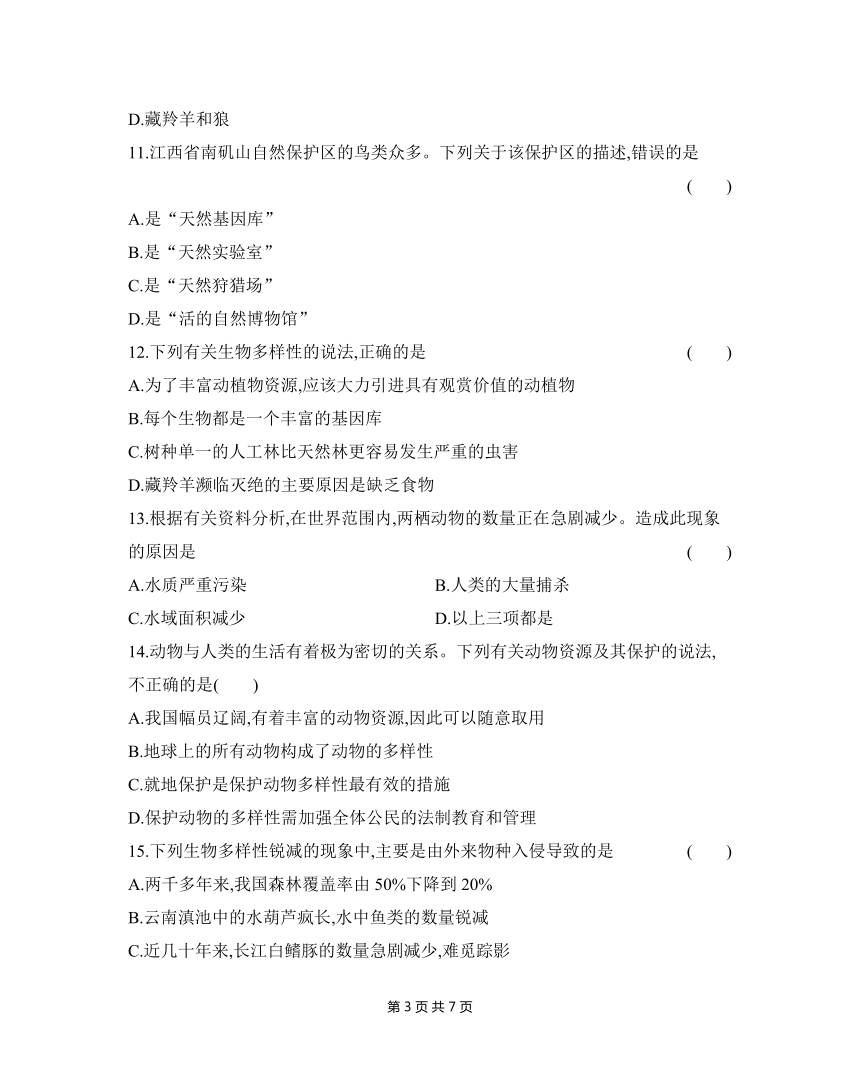

11.江西省南矶山自然保护区的鸟类众多。下列关于该保护区的描述,错误的是 ( )

A.是“天然基因库”

B.是“天然实验室”

C.是“天然狩猎场”

D.是“活的自然博物馆”

12.下列有关生物多样性的说法,正确的是 ( )

A.为了丰富动植物资源,应该大力引进具有观赏价值的动植物

B.每个生物都是一个丰富的基因库

C.树种单一的人工林比天然林更容易发生严重的虫害

D.藏羚羊濒临灭绝的主要原因是缺乏食物

13.根据有关资料分析,在世界范围内,两栖动物的数量正在急剧减少。造成此现象的原因是 ( )

A.水质严重污染 B.人类的大量捕杀

C.水域面积减少 D.以上三项都是

14.动物与人类的生活有着极为密切的关系。下列有关动物资源及其保护的说法,不正确的是( )

A.我国幅员辽阔,有着丰富的动物资源,因此可以随意取用

B.地球上的所有动物构成了动物的多样性

C.就地保护是保护动物多样性最有效的措施

D.保护动物的多样性需加强全体公民的法制教育和管理

15.下列生物多样性锐减的现象中,主要是由外来物种入侵导致的是 ( )

A.两千多年来,我国森林覆盖率由50%下降到20%

B.云南滇池中的水葫芦疯长,水中鱼类的数量锐减

C.近几十年来,长江白鳍豚的数量急剧减少,难觅踪影

D.西藏、新疆、青海三省区的藏羚羊数量大幅减少

二、非选择题(本大题共2小题,每小题10分,共20分)

16.(10分)请仔细阅读下列材料,分析并回答问题。

据统计,地球上的森林以平均每年18万平方千米的速度在减少,森林是动物、植物、真菌、细菌等多种生物的天然家园,森林减少预示着生物多样性的丧失。为了保护生物的多样性,2022年的世界环境日联合国召开了主题为“共建清洁美丽世界”的活动,该活动旨在唤起社会公众对环境与发展关系的清醒认识和自觉行动,从而引导人们关注生态,关注物种,关注生物基因资源。

(1)生物家族中包含植物、动物、真菌、细菌和病毒等多种生物,它们共同构成了 的多样性。其中,被生物学家发现、记录和命名的生物有70%以上是动物。提出双名法的生物学家是 。

(2)在地球上,不同种生物体内所携带的基因是不同的,同种生物不同个体之间的基因也不尽相同,它们共同构成了 的多样性。

(3)保护生物的 ,保护 的多样性,是保护生物多样性的根本措施。

17.(10分)概念图是一种直观形象地表达知识结构的方式,它能有效地呈现出知识间的关联,有利于知识的理解和记忆。图一是“生物多样性之间关系”的概念图,图二是“细菌和真菌在自然界中的作用”概念图。请分析并回答下列问题:

(1)图一中,A、B、C三项共同组成了生物多样性。A指的是 的多样性,B指的是 的多样性,C指的是 的多样性。

(2)每到花生播种季节,种子公司都会提供许多优质的花生种子供农民选择。这些种子是技术人员利用 的多样性培育出来的。

(3)尝试写出与图二中③相对应的内容: 。

参考答案

一、选择题

1 2 3 4 5 6 7 8

B B D D C D B B

9 10 11 12 13 14 15

C C C C D A B

1.B 解析:生物多样性包括基因的多样性、生物种类的多样性和生态系统的多样性。李时珍撰写的《本草纲目》共分为16部,其中动物药有6部,植物药有5部,这表明动植物的种类很多,直接体现了生物种类的多样性,B项符合题意。

2.B 解析:袁隆平团队培育“巨型稻”利用了杂交育种的方法,是根据基因重组的原理培育出来的,这利用的是水稻基因的多样性,B项符合题意。

3.D 解析:生物多样性包括生物种类的多样性、基因的多样性和生态系统的多样性,但不包括性状的多样性,D项符合题意。

4.D 解析:生物多样性包括生物种类的多样性、基因的多样性和生态系统的多样性,A项错误。基因的多样性决定了生物种类的多样性,生物种类的多样性的实质是基因的多样性,B项错误。保护生物多样性的根本措施是保护生态系统的多样性,C项错误。生物的种类和数量越多,营养结构就越复杂,抵抗外界干扰、保持自身相对稳定的能力就越强,生态系统往往就越稳定,D项正确。

5.C 解析:题表中信息直接反映了生物多样性中的生物种类的多样性,C项符合题意。

6.D 解析:基因的多样性决定了生物种类的多样性,生物种类的多样性组成了不同的生态系统,因此生物的种类越丰富,生态系统往往就越稳定,D项不正确。

7.B 解析:每个物种都是一个独特的基因库。某一物种一旦从地球上消失,就无法再生,人类将永远损失一个基因库,B项符合题意。

8.B 解析:白皮肤、黑皮肤和黄皮肤的人属于同一物种,同一物种之间不存在生殖隔离,因此不同肤色的人种体现的是基因的多样性,B项符合题意。

9.C 解析:不能彻底消灭对人类有害的动物,因为任何一个物种都是一个基因库,一个物种一旦灭绝,将永远不可能再生,它所携带的基因库也将永远消失,不利于保护生物多样性。引进外来物种可能会造成生物入侵,不利于保护生物多样性。保护生物多样性最为有效的措施是建立自然保护区。人类可以以保护生态环境为前提,合理开发和利用生物资源。综上所述,C项正确。

10.C 解析:金丝猴、大熊猫、水杉、白鳍豚和藏羚羊都是我国特有的珍稀物种,骆驼、斑马、狼不是我国特有的珍稀物种,C项符合题意。

11.C 解析:自然保护区是“天然基因库”,能够保存许多物种和各种类型的生态系统;是进行科学研究的“天然实验室”,为开展各种生物科学研究提供了良好的基地;是“活的自然博物馆”,是向人们普及生物学知识和宣传保护生物多样性的重要场所。综上所述,C项错误。

12.C 解析:引进具有观赏价值的动植物属于引进外来物种,往往会对原有物种的生存构成威胁,从而破坏生物的多样性,A项错误。每种生物都是一个丰富的基因库,一种生物由该物种的全部个体组成,B项错误。树种单一的人工林比天然林中的生物种类少,营养结构简单,更容易发生严重的虫害,C项正确。藏羚羊濒临灭绝的主要原因是偷猎者的过度捕杀,D项错误。

13.D 解析:两栖动物对淡水环境的依赖性强,因此,水质严重污染、水域面积减少都会导致两栖动物的数量急剧减少;人类的大量捕杀也会导致两栖动物的数量急剧减少,D项符合题意。

14.A 解析:尽管我国的动物资源丰富,但是人均占有量不足,并不是取之不尽,用之不竭的,因此不可以随意取用,应该合理利用,A项不正确。

15.B 解析:我国森林覆盖率降低主要是乱砍滥伐造成的。云南滇池中的水葫芦疯长,使水生生物大量死亡,甚至绝迹,破坏了水域生态系统,这主要是由外来物种入侵导致的。长江白鳍豚的数量急剧减少的原因包括过度的渔业捕捞、非法渔业、船舶航行、水下噪声、水利工程设施建设、水质污染以及河道采沙等。威胁藏羚羊生存的主要原因是人为的偷猎与破坏。综上所述,B项符合题意。

二、非选择题

16.(1)生物种类(或物种) 林奈

(2)基因

(3)栖息环境 生态系统

17.(1)生物种类(或物种) 基因 生态系统

(2)基因

(3)与动植物共生

一、选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分)

1.我国明代著名医学家李时珍撰写的《本草纲目》共分为16部,其中动物药有6部,植物药有5部。这体现了生物多样性中的 ( )

A.基因的多样性 B.生物种类的多样性

C.生态系统的多样性 D.营养物质的多样性

2.2022年4月,袁隆平团队培育的“巨型稻”在天津试种,离实现袁隆平院士的“禾下乘凉梦”又更进一步。“巨型稻”杂交新品种的培育利用了 ( )

A.生物种类的多样性 B.基因的多样性

C.生态系统的多样性 D.生物数量的多样性

3.“国际生物多样性日”旨在强调生物多样性和健康生态系统之间的依赖关系。生物多样性不包括 ( )

A.生物种类的多样性 B.基因的多样性

C.生态系统的多样性 D.性状的多样性

4.下列有关生物多样性的叙述,正确的是 ( )

A.生物多样性是指生物种类的多样性

B.生物多样性的实质是基因的多样性

C.保护生物多样性的根本措施是保护基因的多样性

D.生物的种类越丰富,生态系统往往就越稳定

5.下表是我国动植物种数的情况,表中信息直接反映了生物多样性中的 ( )

类群 被子植物 裸子植物 蕨类植物 鸟类 爬行动物 两栖动物 哺乳动物

种数 30000种 约240种 2500种 1244种 376种 284种 581种

A.生态系统的多样性

B.基因的多样性

C.生物种类的多样性

D.生物数量的多样性

6.下列关于生物多样性的叙述,不正确的是 ( )

A.生态系统的多样性受到影响时,生物种类的多样性和基因的多样性也会受到影响

B.保护生物多样性的根本措施是保护生物的栖息环境,保护生态系统的多样性

C.每种生物都是一个丰富的基因库

D.生物的种类越丰富,生态系统就越容易被破坏

7.随着生物生存环境的变化,物种灭绝经常发生。某一物种一旦灭绝,人类将永远失去( )

A.生态系统的一种成分 B.一个基因库

C.一种食物 D.一笔财富

8.下列有关生物多样性及其所属层次的描述,不相符的是 ( )

A.小军是A型血,小明是B型血,小刚是O型血,小强是AB型血——基因的多样性

B.亚洲人多为黄皮肤,欧洲人多为白皮肤,非洲人多为黑皮肤——生物种类的多样性

C.河南境内除了有丘陵,还有平原、山地、湖泊和沼泽——生态系统的多样性

D.公园里有樟树、樱花、碧桃、梅花、水杉等多种植物——生物种类的多样性

9.在保护生物多样性的世界舞台上,中国发挥了巨大的作用。下列观点正确的是( )

A.为了保护生物多样性,应彻底消灭对人类有害的动物

B.放宽引进外来物种的政策能保护当地的生物多样性

C.保护生物多样性最为有效的措施是建立自然保护区

D.禁止开发和利用生物资源是保护生物生存环境的唯一途径

10.下列各组生物中,都属于我国特有的珍稀物种的是 ( )

A.金丝猴和骆驼

B.大熊猫和斑马

C.水杉和白鳍豚

D.藏羚羊和狼

11.江西省南矶山自然保护区的鸟类众多。下列关于该保护区的描述,错误的是 ( )

A.是“天然基因库”

B.是“天然实验室”

C.是“天然狩猎场”

D.是“活的自然博物馆”

12.下列有关生物多样性的说法,正确的是 ( )

A.为了丰富动植物资源,应该大力引进具有观赏价值的动植物

B.每个生物都是一个丰富的基因库

C.树种单一的人工林比天然林更容易发生严重的虫害

D.藏羚羊濒临灭绝的主要原因是缺乏食物

13.根据有关资料分析,在世界范围内,两栖动物的数量正在急剧减少。造成此现象的原因是 ( )

A.水质严重污染 B.人类的大量捕杀

C.水域面积减少 D.以上三项都是

14.动物与人类的生活有着极为密切的关系。下列有关动物资源及其保护的说法,不正确的是( )

A.我国幅员辽阔,有着丰富的动物资源,因此可以随意取用

B.地球上的所有动物构成了动物的多样性

C.就地保护是保护动物多样性最有效的措施

D.保护动物的多样性需加强全体公民的法制教育和管理

15.下列生物多样性锐减的现象中,主要是由外来物种入侵导致的是 ( )

A.两千多年来,我国森林覆盖率由50%下降到20%

B.云南滇池中的水葫芦疯长,水中鱼类的数量锐减

C.近几十年来,长江白鳍豚的数量急剧减少,难觅踪影

D.西藏、新疆、青海三省区的藏羚羊数量大幅减少

二、非选择题(本大题共2小题,每小题10分,共20分)

16.(10分)请仔细阅读下列材料,分析并回答问题。

据统计,地球上的森林以平均每年18万平方千米的速度在减少,森林是动物、植物、真菌、细菌等多种生物的天然家园,森林减少预示着生物多样性的丧失。为了保护生物的多样性,2022年的世界环境日联合国召开了主题为“共建清洁美丽世界”的活动,该活动旨在唤起社会公众对环境与发展关系的清醒认识和自觉行动,从而引导人们关注生态,关注物种,关注生物基因资源。

(1)生物家族中包含植物、动物、真菌、细菌和病毒等多种生物,它们共同构成了 的多样性。其中,被生物学家发现、记录和命名的生物有70%以上是动物。提出双名法的生物学家是 。

(2)在地球上,不同种生物体内所携带的基因是不同的,同种生物不同个体之间的基因也不尽相同,它们共同构成了 的多样性。

(3)保护生物的 ,保护 的多样性,是保护生物多样性的根本措施。

17.(10分)概念图是一种直观形象地表达知识结构的方式,它能有效地呈现出知识间的关联,有利于知识的理解和记忆。图一是“生物多样性之间关系”的概念图,图二是“细菌和真菌在自然界中的作用”概念图。请分析并回答下列问题:

(1)图一中,A、B、C三项共同组成了生物多样性。A指的是 的多样性,B指的是 的多样性,C指的是 的多样性。

(2)每到花生播种季节,种子公司都会提供许多优质的花生种子供农民选择。这些种子是技术人员利用 的多样性培育出来的。

(3)尝试写出与图二中③相对应的内容: 。

参考答案

一、选择题

1 2 3 4 5 6 7 8

B B D D C D B B

9 10 11 12 13 14 15

C C C C D A B

1.B 解析:生物多样性包括基因的多样性、生物种类的多样性和生态系统的多样性。李时珍撰写的《本草纲目》共分为16部,其中动物药有6部,植物药有5部,这表明动植物的种类很多,直接体现了生物种类的多样性,B项符合题意。

2.B 解析:袁隆平团队培育“巨型稻”利用了杂交育种的方法,是根据基因重组的原理培育出来的,这利用的是水稻基因的多样性,B项符合题意。

3.D 解析:生物多样性包括生物种类的多样性、基因的多样性和生态系统的多样性,但不包括性状的多样性,D项符合题意。

4.D 解析:生物多样性包括生物种类的多样性、基因的多样性和生态系统的多样性,A项错误。基因的多样性决定了生物种类的多样性,生物种类的多样性的实质是基因的多样性,B项错误。保护生物多样性的根本措施是保护生态系统的多样性,C项错误。生物的种类和数量越多,营养结构就越复杂,抵抗外界干扰、保持自身相对稳定的能力就越强,生态系统往往就越稳定,D项正确。

5.C 解析:题表中信息直接反映了生物多样性中的生物种类的多样性,C项符合题意。

6.D 解析:基因的多样性决定了生物种类的多样性,生物种类的多样性组成了不同的生态系统,因此生物的种类越丰富,生态系统往往就越稳定,D项不正确。

7.B 解析:每个物种都是一个独特的基因库。某一物种一旦从地球上消失,就无法再生,人类将永远损失一个基因库,B项符合题意。

8.B 解析:白皮肤、黑皮肤和黄皮肤的人属于同一物种,同一物种之间不存在生殖隔离,因此不同肤色的人种体现的是基因的多样性,B项符合题意。

9.C 解析:不能彻底消灭对人类有害的动物,因为任何一个物种都是一个基因库,一个物种一旦灭绝,将永远不可能再生,它所携带的基因库也将永远消失,不利于保护生物多样性。引进外来物种可能会造成生物入侵,不利于保护生物多样性。保护生物多样性最为有效的措施是建立自然保护区。人类可以以保护生态环境为前提,合理开发和利用生物资源。综上所述,C项正确。

10.C 解析:金丝猴、大熊猫、水杉、白鳍豚和藏羚羊都是我国特有的珍稀物种,骆驼、斑马、狼不是我国特有的珍稀物种,C项符合题意。

11.C 解析:自然保护区是“天然基因库”,能够保存许多物种和各种类型的生态系统;是进行科学研究的“天然实验室”,为开展各种生物科学研究提供了良好的基地;是“活的自然博物馆”,是向人们普及生物学知识和宣传保护生物多样性的重要场所。综上所述,C项错误。

12.C 解析:引进具有观赏价值的动植物属于引进外来物种,往往会对原有物种的生存构成威胁,从而破坏生物的多样性,A项错误。每种生物都是一个丰富的基因库,一种生物由该物种的全部个体组成,B项错误。树种单一的人工林比天然林中的生物种类少,营养结构简单,更容易发生严重的虫害,C项正确。藏羚羊濒临灭绝的主要原因是偷猎者的过度捕杀,D项错误。

13.D 解析:两栖动物对淡水环境的依赖性强,因此,水质严重污染、水域面积减少都会导致两栖动物的数量急剧减少;人类的大量捕杀也会导致两栖动物的数量急剧减少,D项符合题意。

14.A 解析:尽管我国的动物资源丰富,但是人均占有量不足,并不是取之不尽,用之不竭的,因此不可以随意取用,应该合理利用,A项不正确。

15.B 解析:我国森林覆盖率降低主要是乱砍滥伐造成的。云南滇池中的水葫芦疯长,使水生生物大量死亡,甚至绝迹,破坏了水域生态系统,这主要是由外来物种入侵导致的。长江白鳍豚的数量急剧减少的原因包括过度的渔业捕捞、非法渔业、船舶航行、水下噪声、水利工程设施建设、水质污染以及河道采沙等。威胁藏羚羊生存的主要原因是人为的偷猎与破坏。综上所述,B项符合题意。

二、非选择题

16.(1)生物种类(或物种) 林奈

(2)基因

(3)栖息环境 生态系统

17.(1)生物种类(或物种) 基因 生态系统

(2)基因

(3)与动植物共生