专项训练卷(二)(含答案) 2024-2025学年人教版八年级上册生物学

文档属性

| 名称 | 专项训练卷(二)(含答案) 2024-2025学年人教版八年级上册生物学 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 159.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-04-19 16:59:22 | ||

图片预览

文档简介

专项训练卷(二)

时间:30分钟 满分:30分 考试范围:实验探究和综合应用

一、选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)

1.某组同学为探究鱼鳍在游泳中的作用,选取了甲、乙、丙三条大小、活力相似的鲫鱼,放于同一鱼缸中,操作步骤如下:①只用纱布捆扎甲鱼的胸鳍和腹鳍,其他鳍保持自然状态;②只用纱布捆扎乙鱼的尾鳍,其他鳍保持自然状态;③丙鱼不做处理。下列说法错误的是( )

A.该探究实验中丙鱼为对照组

B.乙鱼和丙鱼进行对照,实验变量是尾鳍

C.一段时间后,实验现象为甲鱼无法前进,乙鱼失去平衡,丙鱼正常游泳

D.若想使实验过程更加严谨,应进行重复实验

2.小红发现妈妈买回家的白菜、卷心菜等(十字花科植物)经常有菜青虫咬过的“虫眼”,而芹菜等有特殊气味的蔬菜却基本没有。她对“菜青虫总是取食十字花科植物”的行为进行了探究,下列描述错误的是 ( )

A.将菜青虫的虫卵进行隔离饲养,再用于实验

B.直接将菜青虫放在十字花科植物的叶片上

C.用多只菜青虫进行重复实验可以避免偶然性

D.菜青虫总是取食十字花科植物叶片的行为是先天性行为

3.科学家记录了小鼠在迷宫中的表现,甲组小鼠在完成迷宫任务后会得到食物奖励,乙组小鼠在完成迷宫任务后不会得到食物奖励,结果如下表所示。下列结果分析错误的是 ( )

天数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

平均转错次数 甲组 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1

乙组 10 9 10 9 9 8 7 8 6 5

A.甲组小鼠的表现说明这些小鼠形成了学习行为

B.乙组小鼠的表现说明这些小鼠无法形成学习行为

C.长期取消奖励后,甲组小鼠的平均转错次数将会增加

D.学习行为是建立在先天性行为的基础之上的

4.某科学兴趣小组为探究“蚂蚁找到食物后是如何回家的”,进行了以下实验:他们选择两只正要回家的蚂蚁,用剪刀剪掉其中一只蚂蚁的两侧触角,另一只蚂蚁不做任何处理;然后把它们放回原地,观察它们的运动情况。下列叙述错误的是 ( )

A.该实验的假设为蚂蚁是靠触角找到回家的路的

B.实验时应把剪掉触角的蚂蚁放在离蚂蚁窝较近的地方

C.若发现两只蚂蚁都回家了,则这个结果不支持该实验的假设

D.该实验存在的缺陷是蚂蚁数量太少,实验存在偶然性

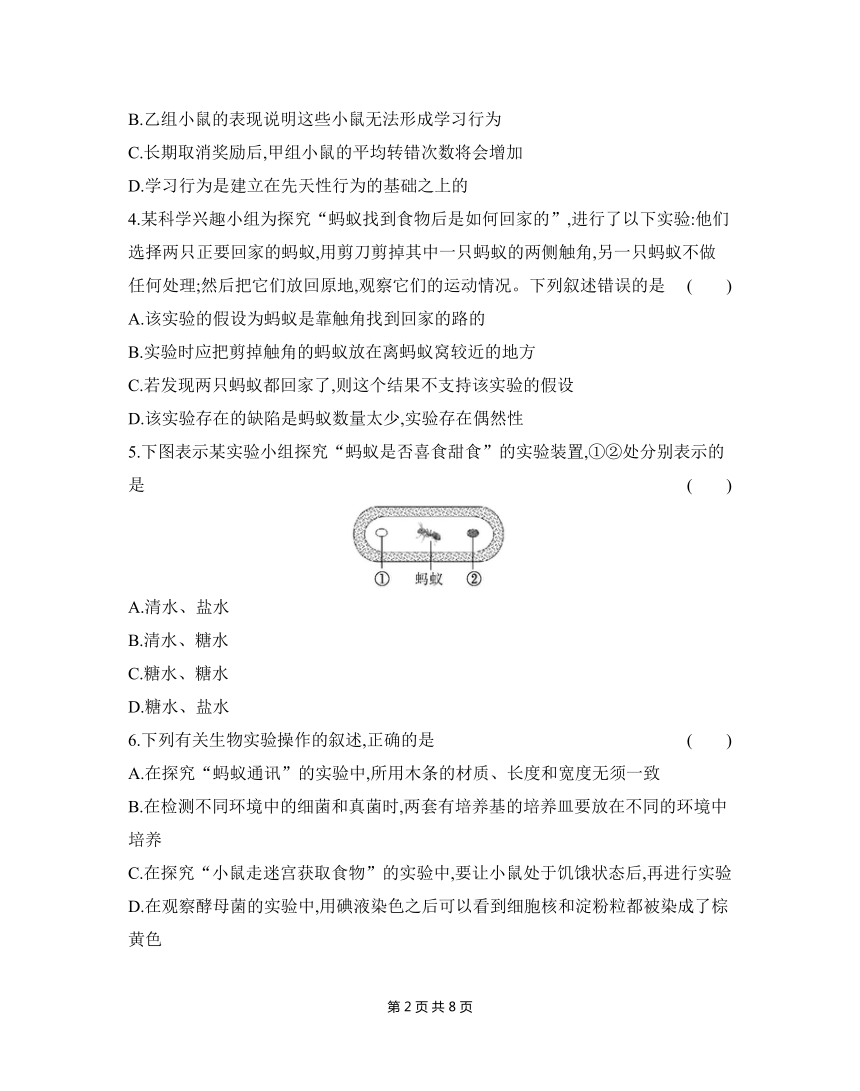

5.下图表示某实验小组探究“蚂蚁是否喜食甜食”的实验装置,①②处分别表示的是 ( )

A.清水、盐水

B.清水、糖水

C.糖水、糖水

D.糖水、盐水

6.下列有关生物实验操作的叙述,正确的是 ( )

A.在探究“蚂蚁通讯”的实验中,所用木条的材质、长度和宽度无须一致

B.在检测不同环境中的细菌和真菌时,两套有培养基的培养皿要放在不同的环境中培养

C.在探究“小鼠走迷宫获取食物”的实验中,要让小鼠处于饥饿状态后,再进行实验

D.在观察酵母菌的实验中,用碘液染色之后可以看到细胞核和淀粉粒都被染成了棕黄色

7.在检测不同环境中细菌和真菌的探究实验中,一组同学的实验过程如图所示。下列说法不正确的是 ( )

A.需要在冷却前完成步骤B

B.实验步骤中,B是接种过程

C.步骤C需要在适宜的温度下进行

D.实验时必须有两套装有培养基的培养皿,其中一组作为对照组,另一组作为实验组

8.为探究湿度对蚯蚓分布的影响,小红同学设计了一组对照实验,设计的实验方案如下表。其中①②两处所填的内容分别是 ( )

蚯蚓数目 光照条件 温度 土壤

20条 黑暗 适宜 湿土

20条 ① 适宜 ②

A.明亮、湿土 B.黑暗、干土 C.黑暗、湿土 D.明亮、干土

9.下图是某同学做“观察酵母菌和霉菌”实验时绘制的酵母菌(甲)和青霉(乙)形态结构图。 下列说法正确的是 ( )

A.图甲中酵母菌正在进行自我复制

B.酵母菌属于真核生物,图甲中的[1]是酵母菌的细胞核

C.图乙是用放大镜观察到的图像,青霉是由菌丝构成的

D.青霉属于原核生物,图乙中的[5]是青霉的孢子囊

10.下图表示酵母菌发酵实验装置。下列有关叙述正确的是 ( )

A.酵母菌进行了光合作用

B.使气球膨胀的气体是氧气

C.酵母菌能把糖类转化为酒精,并产生二氧化碳

D.实验装置必须放置在黑暗处,“发酵”才能发生

二、非选择题(本大题共1小题,每空2分,共10分)

11.(10分)布氏田鼠有聚群行为。为研究布氏田鼠聚群行为对其生命活动的影响,某生物学兴趣小组进行了以下实验。请回答下列问题:

(1)布氏田鼠从食物中获取的有机物可通过细胞的 作用将其中的能量释放出来,一部分用于完成各项生命活动,还有一部分对抵御寒冷、维持恒定的体温有重要的作用。

(2)将布氏田鼠平均分成四组,在常温和低温条件下分别测定各组小鼠的体重和摄食量;三周后,四组小鼠的体重变化无显著差异。摄食量变化如图1所示:

①比较 可知,在低温条件下,小鼠需要通过增加摄食量来抵御寒冷。

②与1组小鼠相比,2组小鼠 ,可见聚群小鼠不需要大量增加摄食量即可抵御寒冷。

(3)研究表明,肠道菌群的组成会影响肠道中某种脂肪酸(食物消化产物)的含量,该脂肪酸含量越高,能量需求越低,即对食物的摄入量会减少。为研究聚群行为是否改变了小鼠肠道菌群的组成,该小组进行了图2所示的实验:

①实验最初用抗生素处理小鼠肠道的目的是 。

②若实验结果检测到第2组小鼠肠道内 ,则说明聚群行为改变了小鼠肠道菌群的组成。

参考答案

一、选择题

1 2 3 4 5

C B B B B

6 7 8 9 10

C A B B C

1.C 解析:一般来说,对实验变量进行处理的是实验组,没有处理的是对照组,因此,该探究实验中丙鱼为对照组,A项正确。乙鱼和丙鱼进行对照,实验变量是尾鳍,B项正确。胸鳍和腹鳍起平衡和转换方向的作用,尾鳍可以决定运动的方向,因此一段时间后,实验现象为甲鱼失去平衡,乙鱼无法前进,丙鱼正常游泳,C项错误。若想实验过程更加严谨,应进行重复实验,保证实验的准确性,减小实验误差,D项正确。

2.B 解析:实验用的菜青虫要从虫卵开始隔离饲养,以确定“菜青虫总是取食十字花科植物”的行为类型,A项正确。直接将菜青虫放在十字花科植物的叶片上,可能会导致菜青虫产生相关的学习能力,不能确定菜青虫的行为类型,B项错误。用多只菜青虫进行重复实验可以避免偶然性,使实验结果更具说服力,C项正确。根据实验结果可以确定,菜青虫总是取食十字花科植物叶片的行为是先天性行为,D项正确。

3.B 解析:随着训练天数的增加,小鼠走迷宫时平均转错的次数逐渐减少,由此可以得出结论:经过训练后,小鼠形成了走迷宫获取食物的学习行为,A项正确。由题表数据可知,乙组小鼠的平均转错次数逐渐减少,说明乙组小鼠形成了相应的学习行为,B项错误。小鼠的学习行为建立以后,必须用食物刺激强化,否则建立起来的学习行为就会消退,因此长期取消奖励后,甲组小鼠的平均转错次数将会增加,C项正确。学习行为是建立在先天性行为的基础之上的,D项正确。

4.B 解析:该探究实验的变量是触角,因此作出的假设是蚂蚁是靠触角找到回家的路的,A项正确。为保证实验变量的唯一性,两只蚂蚁与蚂蚁窝的距离应该相同,B项错误。若发现两只蚂蚁都回家了,则说明蚂蚁不是靠触角找到回家的路的,这个结果不支持该实验的假设,C项正确。该实验存在的缺陷是蚂蚁数量太少,实验存在偶然性,D项正确。

5.B 解析:对照实验所要探究的条件就是实验的唯一变量,因此在探究“蚂蚁是否喜食甜食”的实验中,唯一的变量是水的甜度,除水的甜度不同外,其他条件都应该相同且适宜,B项符合题意。

6.C 解析:为保证实验变量的唯一性,在探究“蚂蚁通讯”的实验中,所用木条的材质、长度和宽度必须一致,A项错误。在检测不同环境中的细菌和真菌时,两套有培养基的培养皿要放在相同的环境中培养,B项错误。在探究“小鼠走迷宫获取食物”的实验中,要让小鼠处于饥饿状态后,再进行实验,这样可以保证小鼠走迷宫获取食物的行为正常进行,C项正确。在观察酵母菌的实验中,用碘液染色之后可以看到细胞核被染成棕黄色,淀粉粒被染成蓝色,D项错误。

7.A 解析:将配制好的培养基和培养皿等进行高温灭菌处理,待完全冷却后再完成步骤B(接种),否则会将接种的细菌等微生物杀死,A项不正确。

8.B 解析:在探究“湿度对蚯蚓分布的影响”实验中,唯一的变量是湿度(水分),其余条件都应相同且适宜,因此①是黑暗,②是干土,B项符合题意。

9.B 解析:图甲中酵母菌正在进行出芽生殖,A项错误。酵母菌属于真核生物,图甲中的[1]是酵母菌的细胞核,B项正确。青霉的菌体是由许多细胞连接起来的菌丝构成的,图乙是用显微镜观察到的图像,C项错误。青霉的细胞中有细胞核,属于真核生物;图乙中的[5]是青霉的孢子囊,D项错误。

10.C 解析:酵母菌是单细胞真菌,细胞中不含叶绿体,不能进行光合作用,A项错误。酵母菌在适宜的温度和无氧条件下,能分解葡萄糖,并产生酒精和二氧化碳;当二氧化碳积存过多时,就会使气球膨胀,B项错误,C项正确。酵母菌的“发酵”与光照无关,该实验装置在明亮处或黑暗处都能发生反应,D项错误。

二、非选择题

11.(1)呼吸

(2)①1组和3组(或2组和4组) ②摄食量增加幅度较小

(3)①排除肠道内原有菌群对实验的干扰 ②某种脂肪酸的含量高于其他组

时间:30分钟 满分:30分 考试范围:实验探究和综合应用

一、选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)

1.某组同学为探究鱼鳍在游泳中的作用,选取了甲、乙、丙三条大小、活力相似的鲫鱼,放于同一鱼缸中,操作步骤如下:①只用纱布捆扎甲鱼的胸鳍和腹鳍,其他鳍保持自然状态;②只用纱布捆扎乙鱼的尾鳍,其他鳍保持自然状态;③丙鱼不做处理。下列说法错误的是( )

A.该探究实验中丙鱼为对照组

B.乙鱼和丙鱼进行对照,实验变量是尾鳍

C.一段时间后,实验现象为甲鱼无法前进,乙鱼失去平衡,丙鱼正常游泳

D.若想使实验过程更加严谨,应进行重复实验

2.小红发现妈妈买回家的白菜、卷心菜等(十字花科植物)经常有菜青虫咬过的“虫眼”,而芹菜等有特殊气味的蔬菜却基本没有。她对“菜青虫总是取食十字花科植物”的行为进行了探究,下列描述错误的是 ( )

A.将菜青虫的虫卵进行隔离饲养,再用于实验

B.直接将菜青虫放在十字花科植物的叶片上

C.用多只菜青虫进行重复实验可以避免偶然性

D.菜青虫总是取食十字花科植物叶片的行为是先天性行为

3.科学家记录了小鼠在迷宫中的表现,甲组小鼠在完成迷宫任务后会得到食物奖励,乙组小鼠在完成迷宫任务后不会得到食物奖励,结果如下表所示。下列结果分析错误的是 ( )

天数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

平均转错次数 甲组 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1

乙组 10 9 10 9 9 8 7 8 6 5

A.甲组小鼠的表现说明这些小鼠形成了学习行为

B.乙组小鼠的表现说明这些小鼠无法形成学习行为

C.长期取消奖励后,甲组小鼠的平均转错次数将会增加

D.学习行为是建立在先天性行为的基础之上的

4.某科学兴趣小组为探究“蚂蚁找到食物后是如何回家的”,进行了以下实验:他们选择两只正要回家的蚂蚁,用剪刀剪掉其中一只蚂蚁的两侧触角,另一只蚂蚁不做任何处理;然后把它们放回原地,观察它们的运动情况。下列叙述错误的是 ( )

A.该实验的假设为蚂蚁是靠触角找到回家的路的

B.实验时应把剪掉触角的蚂蚁放在离蚂蚁窝较近的地方

C.若发现两只蚂蚁都回家了,则这个结果不支持该实验的假设

D.该实验存在的缺陷是蚂蚁数量太少,实验存在偶然性

5.下图表示某实验小组探究“蚂蚁是否喜食甜食”的实验装置,①②处分别表示的是 ( )

A.清水、盐水

B.清水、糖水

C.糖水、糖水

D.糖水、盐水

6.下列有关生物实验操作的叙述,正确的是 ( )

A.在探究“蚂蚁通讯”的实验中,所用木条的材质、长度和宽度无须一致

B.在检测不同环境中的细菌和真菌时,两套有培养基的培养皿要放在不同的环境中培养

C.在探究“小鼠走迷宫获取食物”的实验中,要让小鼠处于饥饿状态后,再进行实验

D.在观察酵母菌的实验中,用碘液染色之后可以看到细胞核和淀粉粒都被染成了棕黄色

7.在检测不同环境中细菌和真菌的探究实验中,一组同学的实验过程如图所示。下列说法不正确的是 ( )

A.需要在冷却前完成步骤B

B.实验步骤中,B是接种过程

C.步骤C需要在适宜的温度下进行

D.实验时必须有两套装有培养基的培养皿,其中一组作为对照组,另一组作为实验组

8.为探究湿度对蚯蚓分布的影响,小红同学设计了一组对照实验,设计的实验方案如下表。其中①②两处所填的内容分别是 ( )

蚯蚓数目 光照条件 温度 土壤

20条 黑暗 适宜 湿土

20条 ① 适宜 ②

A.明亮、湿土 B.黑暗、干土 C.黑暗、湿土 D.明亮、干土

9.下图是某同学做“观察酵母菌和霉菌”实验时绘制的酵母菌(甲)和青霉(乙)形态结构图。 下列说法正确的是 ( )

A.图甲中酵母菌正在进行自我复制

B.酵母菌属于真核生物,图甲中的[1]是酵母菌的细胞核

C.图乙是用放大镜观察到的图像,青霉是由菌丝构成的

D.青霉属于原核生物,图乙中的[5]是青霉的孢子囊

10.下图表示酵母菌发酵实验装置。下列有关叙述正确的是 ( )

A.酵母菌进行了光合作用

B.使气球膨胀的气体是氧气

C.酵母菌能把糖类转化为酒精,并产生二氧化碳

D.实验装置必须放置在黑暗处,“发酵”才能发生

二、非选择题(本大题共1小题,每空2分,共10分)

11.(10分)布氏田鼠有聚群行为。为研究布氏田鼠聚群行为对其生命活动的影响,某生物学兴趣小组进行了以下实验。请回答下列问题:

(1)布氏田鼠从食物中获取的有机物可通过细胞的 作用将其中的能量释放出来,一部分用于完成各项生命活动,还有一部分对抵御寒冷、维持恒定的体温有重要的作用。

(2)将布氏田鼠平均分成四组,在常温和低温条件下分别测定各组小鼠的体重和摄食量;三周后,四组小鼠的体重变化无显著差异。摄食量变化如图1所示:

①比较 可知,在低温条件下,小鼠需要通过增加摄食量来抵御寒冷。

②与1组小鼠相比,2组小鼠 ,可见聚群小鼠不需要大量增加摄食量即可抵御寒冷。

(3)研究表明,肠道菌群的组成会影响肠道中某种脂肪酸(食物消化产物)的含量,该脂肪酸含量越高,能量需求越低,即对食物的摄入量会减少。为研究聚群行为是否改变了小鼠肠道菌群的组成,该小组进行了图2所示的实验:

①实验最初用抗生素处理小鼠肠道的目的是 。

②若实验结果检测到第2组小鼠肠道内 ,则说明聚群行为改变了小鼠肠道菌群的组成。

参考答案

一、选择题

1 2 3 4 5

C B B B B

6 7 8 9 10

C A B B C

1.C 解析:一般来说,对实验变量进行处理的是实验组,没有处理的是对照组,因此,该探究实验中丙鱼为对照组,A项正确。乙鱼和丙鱼进行对照,实验变量是尾鳍,B项正确。胸鳍和腹鳍起平衡和转换方向的作用,尾鳍可以决定运动的方向,因此一段时间后,实验现象为甲鱼失去平衡,乙鱼无法前进,丙鱼正常游泳,C项错误。若想实验过程更加严谨,应进行重复实验,保证实验的准确性,减小实验误差,D项正确。

2.B 解析:实验用的菜青虫要从虫卵开始隔离饲养,以确定“菜青虫总是取食十字花科植物”的行为类型,A项正确。直接将菜青虫放在十字花科植物的叶片上,可能会导致菜青虫产生相关的学习能力,不能确定菜青虫的行为类型,B项错误。用多只菜青虫进行重复实验可以避免偶然性,使实验结果更具说服力,C项正确。根据实验结果可以确定,菜青虫总是取食十字花科植物叶片的行为是先天性行为,D项正确。

3.B 解析:随着训练天数的增加,小鼠走迷宫时平均转错的次数逐渐减少,由此可以得出结论:经过训练后,小鼠形成了走迷宫获取食物的学习行为,A项正确。由题表数据可知,乙组小鼠的平均转错次数逐渐减少,说明乙组小鼠形成了相应的学习行为,B项错误。小鼠的学习行为建立以后,必须用食物刺激强化,否则建立起来的学习行为就会消退,因此长期取消奖励后,甲组小鼠的平均转错次数将会增加,C项正确。学习行为是建立在先天性行为的基础之上的,D项正确。

4.B 解析:该探究实验的变量是触角,因此作出的假设是蚂蚁是靠触角找到回家的路的,A项正确。为保证实验变量的唯一性,两只蚂蚁与蚂蚁窝的距离应该相同,B项错误。若发现两只蚂蚁都回家了,则说明蚂蚁不是靠触角找到回家的路的,这个结果不支持该实验的假设,C项正确。该实验存在的缺陷是蚂蚁数量太少,实验存在偶然性,D项正确。

5.B 解析:对照实验所要探究的条件就是实验的唯一变量,因此在探究“蚂蚁是否喜食甜食”的实验中,唯一的变量是水的甜度,除水的甜度不同外,其他条件都应该相同且适宜,B项符合题意。

6.C 解析:为保证实验变量的唯一性,在探究“蚂蚁通讯”的实验中,所用木条的材质、长度和宽度必须一致,A项错误。在检测不同环境中的细菌和真菌时,两套有培养基的培养皿要放在相同的环境中培养,B项错误。在探究“小鼠走迷宫获取食物”的实验中,要让小鼠处于饥饿状态后,再进行实验,这样可以保证小鼠走迷宫获取食物的行为正常进行,C项正确。在观察酵母菌的实验中,用碘液染色之后可以看到细胞核被染成棕黄色,淀粉粒被染成蓝色,D项错误。

7.A 解析:将配制好的培养基和培养皿等进行高温灭菌处理,待完全冷却后再完成步骤B(接种),否则会将接种的细菌等微生物杀死,A项不正确。

8.B 解析:在探究“湿度对蚯蚓分布的影响”实验中,唯一的变量是湿度(水分),其余条件都应相同且适宜,因此①是黑暗,②是干土,B项符合题意。

9.B 解析:图甲中酵母菌正在进行出芽生殖,A项错误。酵母菌属于真核生物,图甲中的[1]是酵母菌的细胞核,B项正确。青霉的菌体是由许多细胞连接起来的菌丝构成的,图乙是用显微镜观察到的图像,C项错误。青霉的细胞中有细胞核,属于真核生物;图乙中的[5]是青霉的孢子囊,D项错误。

10.C 解析:酵母菌是单细胞真菌,细胞中不含叶绿体,不能进行光合作用,A项错误。酵母菌在适宜的温度和无氧条件下,能分解葡萄糖,并产生酒精和二氧化碳;当二氧化碳积存过多时,就会使气球膨胀,B项错误,C项正确。酵母菌的“发酵”与光照无关,该实验装置在明亮处或黑暗处都能发生反应,D项错误。

二、非选择题

11.(1)呼吸

(2)①1组和3组(或2组和4组) ②摄食量增加幅度较小

(3)①排除肠道内原有菌群对实验的干扰 ②某种脂肪酸的含量高于其他组