第四单元 第2课 永恒记忆 教学设计(表格式)2024-2025学年人教版(2024)初中美术七年级下册

文档属性

| 名称 | 第四单元 第2课 永恒记忆 教学设计(表格式)2024-2025学年人教版(2024)初中美术七年级下册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 27.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2025-04-20 11:59:09 | ||

图片预览

文档简介

课程名称 寻访革命遗址 永恒记忆

教材来源 人民教育出版社2024年版初中美术七年级下册

内容来源 第四单元“赓续血脉——寻访革命遗址”

主题 通过摄影与影像艺术传承革命精神

课时 1课时(45分钟)

授课对象 七年级学生

设计者

一、目标确定的依据

1. 课程标准相关要求(2022年版艺术课程标准)

本课以《义务教育艺术课程标准(2022年版)》为依据,聚焦“欣赏·评述”与“造型·表现”两大艺术实践领域,围绕核心素养中的“审美感知” “艺术表现” “创意实践” “文化理解”展开教学。通过革命历史影像的赏析与创作,引导学生从主题内涵、视觉语言、时代价值等维度解读艺术作品。在审美感知层面,学生需感受革命题材摄影作品中的构图、光影、叙事张力;在艺术表现层面,学习运用基础摄影技法记录革命遗址;在创意实践层面,尝试通过分镜头脚本设计表达历史情境;在文化理解层面,体悟革命精神通过美术形式传播的深层意义。课程注重将革命历史与当代生活联结,通过真实案例唤醒学生对红色文化的共情,培养家国情怀与文化自信。

2. 教材分析

本课隶属“革命文化传承”主题单元,以影像艺术为载体,串联革命历史与艺术表达。教材选取徐肖冰、高帆等红色摄影家的经典作品,展现抗日战争与解放战争时期的历史瞬间,如《中国革命圣地延安古城》《太行八路军出击晋中攻打祁县》等。这些作品在构图、光影、人物塑造上具有鲜明时代特征,既体现纪实摄影的真实性,又蕴含艺术化的情感表达。课程通过任务驱动,引导学生从“赏析经典”到“实践创作”,逐步理解影像艺术记录历史、传递精神的力量。同时,结合微电影《怒吼吧,黄河》案例分析,帮助学生掌握影像叙事的构成要素,为后续革命遗址拍摄实践奠定基础。

3. 学情分析

七年级学生已具备初步的审美判断能力,能够感知图像的色彩、构图等视觉语言,但对历史题材作品的深层意蕴理解有限。部分学生对革命历史缺乏具象认知,需通过直观的影像案例建立情感联结。在技术层面,学生接触过手机摄影、短视频拍摄等媒介,但缺乏系统构图与光影知识;在创作层面,倾向于模仿流行文化符号,需引导其从革命文化中汲取灵感。课程设计需兼顾历史情境还原与生活化实践,例如通过“校园中的革命印记”拍摄任务降低创作门槛,激发参与热情。

二、学习目标与评价任务 审美感知与文化理解:能分析革命题材摄影作品的构图、用光技法,阐释其如何通过视觉语言传递历史主题与精神内涵。 艺术表现与创意实践:能运用三角形构图、侧光/逆光等技法拍摄革命遗址或身边的红色文化符号,完成一组主题摄影作品。 文化传承与社会责任:能通过分镜头脚本设计或微电影片段创作,表达对革命精神的理解,并与同伴交流寻访革命遗址的意义。

三、教学重难点

教学重点: 革命影像的构图与光影分析(如三角形构图、逆光营造“胜利曙光”效果)。 摄影实践中主题明确性与情感表达的平衡。 教学难点: 从历史影像中提炼精神符号,转化为当代语境下的艺术表达。 分镜头脚本设计中“景别” “运镜”等专业术语的通俗化应用。

四、教学资源及环境准备

教具: 革命摄影作品高清图片(徐肖冰《陕甘宁边区的前哨》、高帆《太行八路军出击晋中》)。 微电影《怒吼吧,黄河》片段(3分钟)。 简易摄影灯、反光板(模拟不同光线效果)。 分镜头脚本模板(A4纸打印)。 探究学习表设计: 目标1:审美感知探究表 作品名称构图形式(如三角形、对角线)光线类型(顺光/侧光/逆光)历史主题与情感表达《胜利曙光》水平线构图逆光通过剪影效果突出战士的坚毅形象,象征光明冲破黑暗

目标2:艺术表现实践表 拍摄对象构图技法光线设计主题阐释校园纪念碑三角形构图侧光强化纹理表现革命精神的永恒性

目标3:文化思辨评价表 创作形式历史元素当代意义改进建议微电影分镜手绘动画还原战役场景呼吁青少年铭记历史增加人物特写镜头

五、教学过程

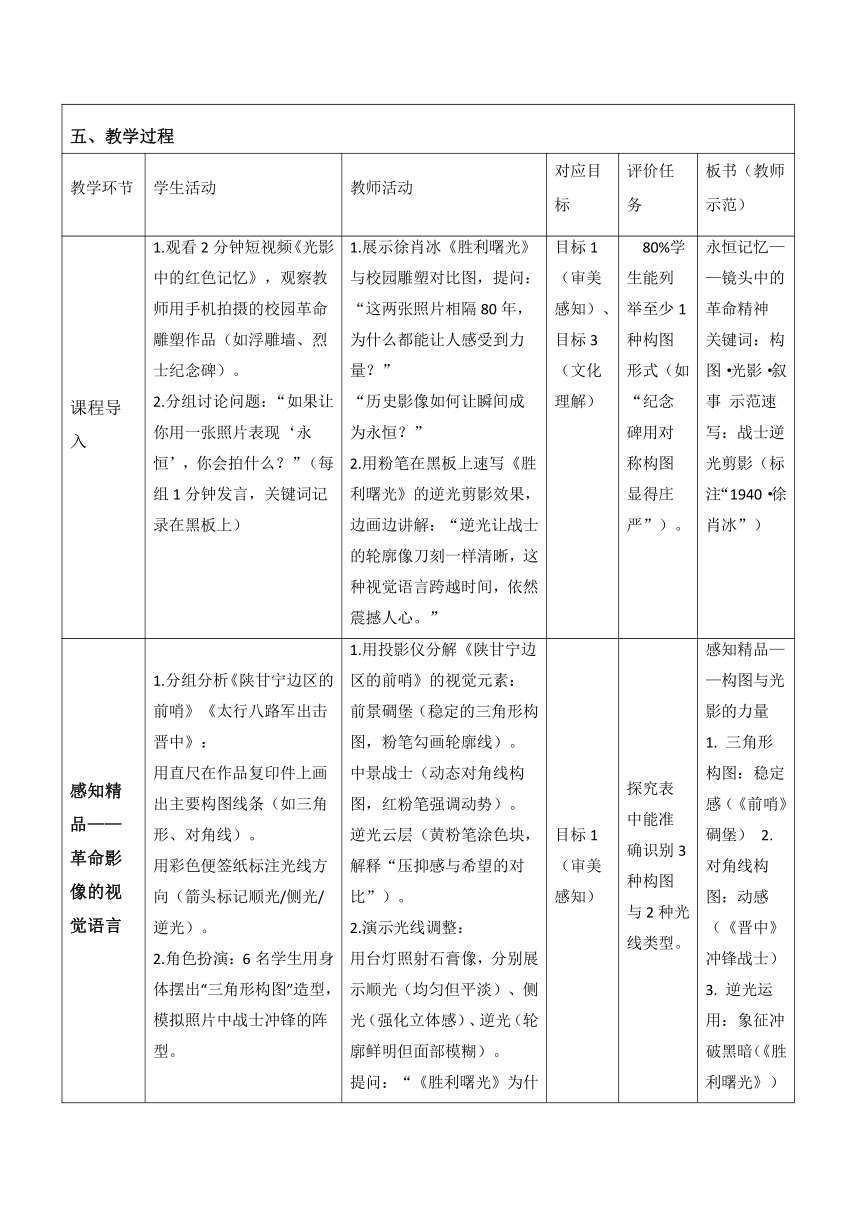

教学环节 学生活动 教师活动 对应目标 评价任务 板书(教师示范)

课程导入 1.观看2分钟短视频《光影中的红色记忆》,观察教师用手机拍摄的校园革命雕塑作品(如浮雕墙、烈士纪念碑)。 2.分组讨论问题:“如果让你用一张照片表现‘永恒’,你会拍什么?”(每组1分钟发言,关键词记录在黑板上) 1.展示徐肖冰《胜利曙光》与校园雕塑对比图,提问: “这两张照片相隔80年,为什么都能让人感受到力量?” “历史影像如何让瞬间成为永恒?” 2.用粉笔在黑板上速写《胜利曙光》的逆光剪影效果,边画边讲解:“逆光让战士的轮廓像刀刻一样清晰,这种视觉语言跨越时间,依然震撼人心。” 目标1(审美感知)、目标3(文化理解) 80%学生能列举至少1种构图形式(如“纪念碑用对称构图显得庄严”)。 永恒记忆——镜头中的革命精神 关键词:构图·光影·叙事 示范速写:战士逆光剪影(标注“1940·徐肖冰”)

感知精品——革命影像的视觉语言 1.分组分析《陕甘宁边区的前哨》《太行八路军出击晋中》: 用直尺在作品复印件上画出主要构图线条(如三角形、对角线)。 用彩色便签纸标注光线方向(箭头标记顺光/侧光/逆光)。 2.角色扮演:6名学生用身体摆出“三角形构图”造型,模拟照片中战士冲锋的阵型。 1.用投影仪分解《陕甘宁边区的前哨》的视觉元素: 前景碉堡(稳定的三角形构图,粉笔勾画轮廓线)。 中景战士(动态对角线构图,红粉笔强调动势)。 逆光云层(黄粉笔涂色块,解释“压抑感与希望的对比”)。 2.演示光线调整: 用台灯照射石膏像,分别展示顺光(均匀但平淡)、侧光(强化立体感)、逆光(轮廓鲜明但面部模糊)。 提问:“《胜利曙光》为什么选择逆光?如果换成顺光会失去什么?” 目标1(审美感知) 探究表中能准确识别3种构图与2种光线类型。 感知精品——构图与光影的力量 1. 三角形构图:稳定感(《前哨》碉堡) 2. 对角线构图:动感(《晋中》冲锋战士) 3. 逆光运用:象征冲破黑暗(《胜利曙光》)

体察人品——镜头下的人物精神 1.对比分析: 观察《战士攀越天桥》(动态抓拍)与《延安古城》(静态全景),讨论: “哪张照片更让你感受到革命者的信念?为什么?” 用手机拍摄同桌的“坚定眼神”特写,尝试用侧光强化面部轮廓(窗边自然光+反光板补光)。 2.速写练习:在笔记本上画出“仰视视角的战士”,标注构图特点。 1.讲解徐肖冰的拍摄技巧: 低角度仰拍:展示《战士攀越天桥》原图,用手机模拟仰拍效果(学生躺地拍摄教室吊灯)。 动态抓拍:播放《怒吼吧,黄河》中骑兵冲锋的慢动作片段,分析“模糊背景突出主体”的方法。 2.分发反光板,指导光线控制: 侧光实验:用台灯从45°照射学生面部,观察鼻梁阴影对立体感的塑造。 逆光挑战:拍摄透明玻璃上的党徽投影,体会“光影符号”的象征性。 目标2(艺术表现) 拍摄作品中能体现1种用光技法的合理运用(如“侧光让雕塑纹理更清晰”)。 体察人品——人物精神的视觉表达 1. 仰拍视角:崇高感(示范速写低角度战士) 2. 动态抓拍:瞬间张力(标注“快门速度1/500s”)

体悟艺品——影像叙事的文化传承 1.观看微电影《怒吼吧,黄河》片段(手绘动画与历史照片叠加部分),分组设计“校园革命故事”分镜头脚本(2个镜头): 用简笔画绘制“全景(操场纪念碑)-中景(学生献花)”的镜头转换。 在脚本模板上标注“景别(特写/中景)” “运镜(推镜头/固定机位)”。 2.台词创作:为镜头设计一句画外音(如“这座碑,刻着1942年的春天”)。 1.解析微电影的叙事手法: 时空交错:展示历史照片与手绘动画的叠加效果(PPT图层演示)。 符号隐喻:分析“黄河浪花”象征民族不屈精神。 2.示范分镜头设计: 景别标注:用手机拍摄同一场景的全景、中景、特写对比图。 运镜演示:手持手机匀速推进拍摄黑板上的战士速写,解释“推镜头引导观众注意力”。 目标3(文化理解) 脚本中能明确标注1种景别与1种运镜方式(如“特写镜头聚焦纪念碑文字”)。 体悟艺品——影像叙事的三要素 1. 景别:全景(环境)-中景(动作)-特写(情感) 2. 运镜:推(聚焦)、拉(展现场景) 3. 符号:火炬/红旗/纪念碑(革命精神载体)

探究学习——校园革命印记拍摄 1.实地拍摄(20分钟): 任务单:拍摄3张照片,需包含1种构图技法(三角形/对角线)、1种光线设计(侧光/逆光)。 推荐对象:校史馆老照片、砖墙上的弹痕模型、退役军人的荣誉勋章(提前联系校方准备)。 2.策展交流(10分钟): 将作品打印成明信片尺寸,用磁贴固定在“红色记忆墙”上。 撰写100字说明:“我想用______(技法)表达______(革命精神)。” 1.巡回指导: 解决逆光过曝:演示用书本遮挡强光或用反光板补光。 构图优化:用取景框纸板辅助学生观察“主体偏移”问题。 2.案例分享: 展示往届作品《老墙上的标语》:斑驳砖墙与鲜红党徽的对比构图。 播放学生微电影《爷爷的勋章》:用家庭相册串联三代人的红色记忆。 目标2、目标3 作品集评价标准: 主题明确性(60%):能否通过视觉元素传达革命精神。 技术完成度(40%):构图/光影的合理性。

课堂小结 完成一句话接龙:“革命精神在今天的意义是______。”(如“是遇到困难时永不放弃的勇气”) 1.总结升华: “镜头不仅是记录工具,更是精神传承的桥梁。当我们用光影对话历史,每一张照片都是对永恒的致敬。” 2.情感共鸣: 播放学生摄影作品合集,配乐《红旗颂》。 展示革命摄影家徐肖冰的晚年采访片段:“我拍的不是照片,是一个民族的脊梁。” 目标3 90%学生能结合自身作品阐述革命精神的当代价值(如“我拍的校史馆老照片提醒我们珍惜现在的和平”)。

文化思辨

辩论话题:“短视频时代,革命历史题材如何吸引青少年?” 创作任务:用“国潮”元素活化红色IP(如将战士剪影融入动漫风格海报)。

六、板书设计

教学环节核心内容视觉元素课程导入逆光剪影的力量《胜利曙光》速写(粉笔)感知精品三角形构图几何结构分解图(红蓝粉笔)体察人品仰拍与人物精神战士动态线描(炭笔)体悟艺品分镜头叙事脚本模板示意图(马克笔)课堂小结永恒的精神传承学生作品拼贴墙(磁贴照片)

七、教学反思

本课以“革命影像”为纽带,将历史感知与当代创作有机结合。学生在赏析经典作品时,不仅能解构图式与光影技法,更能从战士坚毅的眼神、冲锋的阵型中触摸到鲜活的历史脉搏。实践环节中,“校园革命印记”拍摄任务有效降低了创作门槛,学生用手机捕捉老校舍、纪念碑等符号,通过侧光强化纹理、仰拍突出崇高感,让红色文化从课本走入生活。分镜头脚本设计环节,部分学生起初对“景别” “运镜”术语感到陌生,但通过简笔画分格呈现,很快掌握了用视觉语言叙事的逻辑。值得改进的是,对革命精神当代转化的引导可更深入,例如结合“红色地标打卡”等流行文化现象,探讨如何用青年话语体系传播正能量。未来教学中,可尝试联动历史学科,开展“口述史影像记录”项目,让学生成为革命记忆的主动建构者与传播者。 真正的革命精神传承,不仅是还原历史场景,更在于让青少年在艺术创作中建立与先辈的情感联结。当学生举起手机对准校园里的纪念碑时,他们不仅在练习构图技法,更是在用当代青年的视角对话历史——这种跨越时空的共鸣,才是“永恒记忆”最动人的诠释。

教材来源 人民教育出版社2024年版初中美术七年级下册

内容来源 第四单元“赓续血脉——寻访革命遗址”

主题 通过摄影与影像艺术传承革命精神

课时 1课时(45分钟)

授课对象 七年级学生

设计者

一、目标确定的依据

1. 课程标准相关要求(2022年版艺术课程标准)

本课以《义务教育艺术课程标准(2022年版)》为依据,聚焦“欣赏·评述”与“造型·表现”两大艺术实践领域,围绕核心素养中的“审美感知” “艺术表现” “创意实践” “文化理解”展开教学。通过革命历史影像的赏析与创作,引导学生从主题内涵、视觉语言、时代价值等维度解读艺术作品。在审美感知层面,学生需感受革命题材摄影作品中的构图、光影、叙事张力;在艺术表现层面,学习运用基础摄影技法记录革命遗址;在创意实践层面,尝试通过分镜头脚本设计表达历史情境;在文化理解层面,体悟革命精神通过美术形式传播的深层意义。课程注重将革命历史与当代生活联结,通过真实案例唤醒学生对红色文化的共情,培养家国情怀与文化自信。

2. 教材分析

本课隶属“革命文化传承”主题单元,以影像艺术为载体,串联革命历史与艺术表达。教材选取徐肖冰、高帆等红色摄影家的经典作品,展现抗日战争与解放战争时期的历史瞬间,如《中国革命圣地延安古城》《太行八路军出击晋中攻打祁县》等。这些作品在构图、光影、人物塑造上具有鲜明时代特征,既体现纪实摄影的真实性,又蕴含艺术化的情感表达。课程通过任务驱动,引导学生从“赏析经典”到“实践创作”,逐步理解影像艺术记录历史、传递精神的力量。同时,结合微电影《怒吼吧,黄河》案例分析,帮助学生掌握影像叙事的构成要素,为后续革命遗址拍摄实践奠定基础。

3. 学情分析

七年级学生已具备初步的审美判断能力,能够感知图像的色彩、构图等视觉语言,但对历史题材作品的深层意蕴理解有限。部分学生对革命历史缺乏具象认知,需通过直观的影像案例建立情感联结。在技术层面,学生接触过手机摄影、短视频拍摄等媒介,但缺乏系统构图与光影知识;在创作层面,倾向于模仿流行文化符号,需引导其从革命文化中汲取灵感。课程设计需兼顾历史情境还原与生活化实践,例如通过“校园中的革命印记”拍摄任务降低创作门槛,激发参与热情。

二、学习目标与评价任务 审美感知与文化理解:能分析革命题材摄影作品的构图、用光技法,阐释其如何通过视觉语言传递历史主题与精神内涵。 艺术表现与创意实践:能运用三角形构图、侧光/逆光等技法拍摄革命遗址或身边的红色文化符号,完成一组主题摄影作品。 文化传承与社会责任:能通过分镜头脚本设计或微电影片段创作,表达对革命精神的理解,并与同伴交流寻访革命遗址的意义。

三、教学重难点

教学重点: 革命影像的构图与光影分析(如三角形构图、逆光营造“胜利曙光”效果)。 摄影实践中主题明确性与情感表达的平衡。 教学难点: 从历史影像中提炼精神符号,转化为当代语境下的艺术表达。 分镜头脚本设计中“景别” “运镜”等专业术语的通俗化应用。

四、教学资源及环境准备

教具: 革命摄影作品高清图片(徐肖冰《陕甘宁边区的前哨》、高帆《太行八路军出击晋中》)。 微电影《怒吼吧,黄河》片段(3分钟)。 简易摄影灯、反光板(模拟不同光线效果)。 分镜头脚本模板(A4纸打印)。 探究学习表设计: 目标1:审美感知探究表 作品名称构图形式(如三角形、对角线)光线类型(顺光/侧光/逆光)历史主题与情感表达《胜利曙光》水平线构图逆光通过剪影效果突出战士的坚毅形象,象征光明冲破黑暗

目标2:艺术表现实践表 拍摄对象构图技法光线设计主题阐释校园纪念碑三角形构图侧光强化纹理表现革命精神的永恒性

目标3:文化思辨评价表 创作形式历史元素当代意义改进建议微电影分镜手绘动画还原战役场景呼吁青少年铭记历史增加人物特写镜头

五、教学过程

教学环节 学生活动 教师活动 对应目标 评价任务 板书(教师示范)

课程导入 1.观看2分钟短视频《光影中的红色记忆》,观察教师用手机拍摄的校园革命雕塑作品(如浮雕墙、烈士纪念碑)。 2.分组讨论问题:“如果让你用一张照片表现‘永恒’,你会拍什么?”(每组1分钟发言,关键词记录在黑板上) 1.展示徐肖冰《胜利曙光》与校园雕塑对比图,提问: “这两张照片相隔80年,为什么都能让人感受到力量?” “历史影像如何让瞬间成为永恒?” 2.用粉笔在黑板上速写《胜利曙光》的逆光剪影效果,边画边讲解:“逆光让战士的轮廓像刀刻一样清晰,这种视觉语言跨越时间,依然震撼人心。” 目标1(审美感知)、目标3(文化理解) 80%学生能列举至少1种构图形式(如“纪念碑用对称构图显得庄严”)。 永恒记忆——镜头中的革命精神 关键词:构图·光影·叙事 示范速写:战士逆光剪影(标注“1940·徐肖冰”)

感知精品——革命影像的视觉语言 1.分组分析《陕甘宁边区的前哨》《太行八路军出击晋中》: 用直尺在作品复印件上画出主要构图线条(如三角形、对角线)。 用彩色便签纸标注光线方向(箭头标记顺光/侧光/逆光)。 2.角色扮演:6名学生用身体摆出“三角形构图”造型,模拟照片中战士冲锋的阵型。 1.用投影仪分解《陕甘宁边区的前哨》的视觉元素: 前景碉堡(稳定的三角形构图,粉笔勾画轮廓线)。 中景战士(动态对角线构图,红粉笔强调动势)。 逆光云层(黄粉笔涂色块,解释“压抑感与希望的对比”)。 2.演示光线调整: 用台灯照射石膏像,分别展示顺光(均匀但平淡)、侧光(强化立体感)、逆光(轮廓鲜明但面部模糊)。 提问:“《胜利曙光》为什么选择逆光?如果换成顺光会失去什么?” 目标1(审美感知) 探究表中能准确识别3种构图与2种光线类型。 感知精品——构图与光影的力量 1. 三角形构图:稳定感(《前哨》碉堡) 2. 对角线构图:动感(《晋中》冲锋战士) 3. 逆光运用:象征冲破黑暗(《胜利曙光》)

体察人品——镜头下的人物精神 1.对比分析: 观察《战士攀越天桥》(动态抓拍)与《延安古城》(静态全景),讨论: “哪张照片更让你感受到革命者的信念?为什么?” 用手机拍摄同桌的“坚定眼神”特写,尝试用侧光强化面部轮廓(窗边自然光+反光板补光)。 2.速写练习:在笔记本上画出“仰视视角的战士”,标注构图特点。 1.讲解徐肖冰的拍摄技巧: 低角度仰拍:展示《战士攀越天桥》原图,用手机模拟仰拍效果(学生躺地拍摄教室吊灯)。 动态抓拍:播放《怒吼吧,黄河》中骑兵冲锋的慢动作片段,分析“模糊背景突出主体”的方法。 2.分发反光板,指导光线控制: 侧光实验:用台灯从45°照射学生面部,观察鼻梁阴影对立体感的塑造。 逆光挑战:拍摄透明玻璃上的党徽投影,体会“光影符号”的象征性。 目标2(艺术表现) 拍摄作品中能体现1种用光技法的合理运用(如“侧光让雕塑纹理更清晰”)。 体察人品——人物精神的视觉表达 1. 仰拍视角:崇高感(示范速写低角度战士) 2. 动态抓拍:瞬间张力(标注“快门速度1/500s”)

体悟艺品——影像叙事的文化传承 1.观看微电影《怒吼吧,黄河》片段(手绘动画与历史照片叠加部分),分组设计“校园革命故事”分镜头脚本(2个镜头): 用简笔画绘制“全景(操场纪念碑)-中景(学生献花)”的镜头转换。 在脚本模板上标注“景别(特写/中景)” “运镜(推镜头/固定机位)”。 2.台词创作:为镜头设计一句画外音(如“这座碑,刻着1942年的春天”)。 1.解析微电影的叙事手法: 时空交错:展示历史照片与手绘动画的叠加效果(PPT图层演示)。 符号隐喻:分析“黄河浪花”象征民族不屈精神。 2.示范分镜头设计: 景别标注:用手机拍摄同一场景的全景、中景、特写对比图。 运镜演示:手持手机匀速推进拍摄黑板上的战士速写,解释“推镜头引导观众注意力”。 目标3(文化理解) 脚本中能明确标注1种景别与1种运镜方式(如“特写镜头聚焦纪念碑文字”)。 体悟艺品——影像叙事的三要素 1. 景别:全景(环境)-中景(动作)-特写(情感) 2. 运镜:推(聚焦)、拉(展现场景) 3. 符号:火炬/红旗/纪念碑(革命精神载体)

探究学习——校园革命印记拍摄 1.实地拍摄(20分钟): 任务单:拍摄3张照片,需包含1种构图技法(三角形/对角线)、1种光线设计(侧光/逆光)。 推荐对象:校史馆老照片、砖墙上的弹痕模型、退役军人的荣誉勋章(提前联系校方准备)。 2.策展交流(10分钟): 将作品打印成明信片尺寸,用磁贴固定在“红色记忆墙”上。 撰写100字说明:“我想用______(技法)表达______(革命精神)。” 1.巡回指导: 解决逆光过曝:演示用书本遮挡强光或用反光板补光。 构图优化:用取景框纸板辅助学生观察“主体偏移”问题。 2.案例分享: 展示往届作品《老墙上的标语》:斑驳砖墙与鲜红党徽的对比构图。 播放学生微电影《爷爷的勋章》:用家庭相册串联三代人的红色记忆。 目标2、目标3 作品集评价标准: 主题明确性(60%):能否通过视觉元素传达革命精神。 技术完成度(40%):构图/光影的合理性。

课堂小结 完成一句话接龙:“革命精神在今天的意义是______。”(如“是遇到困难时永不放弃的勇气”) 1.总结升华: “镜头不仅是记录工具,更是精神传承的桥梁。当我们用光影对话历史,每一张照片都是对永恒的致敬。” 2.情感共鸣: 播放学生摄影作品合集,配乐《红旗颂》。 展示革命摄影家徐肖冰的晚年采访片段:“我拍的不是照片,是一个民族的脊梁。” 目标3 90%学生能结合自身作品阐述革命精神的当代价值(如“我拍的校史馆老照片提醒我们珍惜现在的和平”)。

文化思辨

辩论话题:“短视频时代,革命历史题材如何吸引青少年?” 创作任务:用“国潮”元素活化红色IP(如将战士剪影融入动漫风格海报)。

六、板书设计

教学环节核心内容视觉元素课程导入逆光剪影的力量《胜利曙光》速写(粉笔)感知精品三角形构图几何结构分解图(红蓝粉笔)体察人品仰拍与人物精神战士动态线描(炭笔)体悟艺品分镜头叙事脚本模板示意图(马克笔)课堂小结永恒的精神传承学生作品拼贴墙(磁贴照片)

七、教学反思

本课以“革命影像”为纽带,将历史感知与当代创作有机结合。学生在赏析经典作品时,不仅能解构图式与光影技法,更能从战士坚毅的眼神、冲锋的阵型中触摸到鲜活的历史脉搏。实践环节中,“校园革命印记”拍摄任务有效降低了创作门槛,学生用手机捕捉老校舍、纪念碑等符号,通过侧光强化纹理、仰拍突出崇高感,让红色文化从课本走入生活。分镜头脚本设计环节,部分学生起初对“景别” “运镜”术语感到陌生,但通过简笔画分格呈现,很快掌握了用视觉语言叙事的逻辑。值得改进的是,对革命精神当代转化的引导可更深入,例如结合“红色地标打卡”等流行文化现象,探讨如何用青年话语体系传播正能量。未来教学中,可尝试联动历史学科,开展“口述史影像记录”项目,让学生成为革命记忆的主动建构者与传播者。 真正的革命精神传承,不仅是还原历史场景,更在于让青少年在艺术创作中建立与先辈的情感联结。当学生举起手机对准校园里的纪念碑时,他们不仅在练习构图技法,更是在用当代青年的视角对话历史——这种跨越时空的共鸣,才是“永恒记忆”最动人的诠释。

同课章节目录