3* 短诗五首《萧红墓畔口占 》课件(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 3* 短诗五首《萧红墓畔口占 》课件(共21张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 15.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-19 20:49:53 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

萧红墓畔口占

义务教育教科书九年级下《语文》第一单元第3课

课前导入

学习目标

1.能够把握诗歌节奏,感受诗歌韵律美。(重点)

2.结合诗歌背景,能够理解诗歌内容,品味诗歌语言。(重点)

3.能够体会诗歌情思、哲理。(难点)

标题解析

(1)不打草稿,口头述说出来。

(2)指即兴作诗词,不打草稿,随口吟诵出来。

“口占”表明,这首诗是作者“情感的自然流露”,不是刻意为之的,而是情感的沉淀和文学的素养聚合在一起产生的一种“裂变”,一种“反应”。特定的时代、特定的场景、特定的倾述对象、特定的心情,这些要素汇流在作者的笔下,由此一挥而就,成就了不朽篇章。

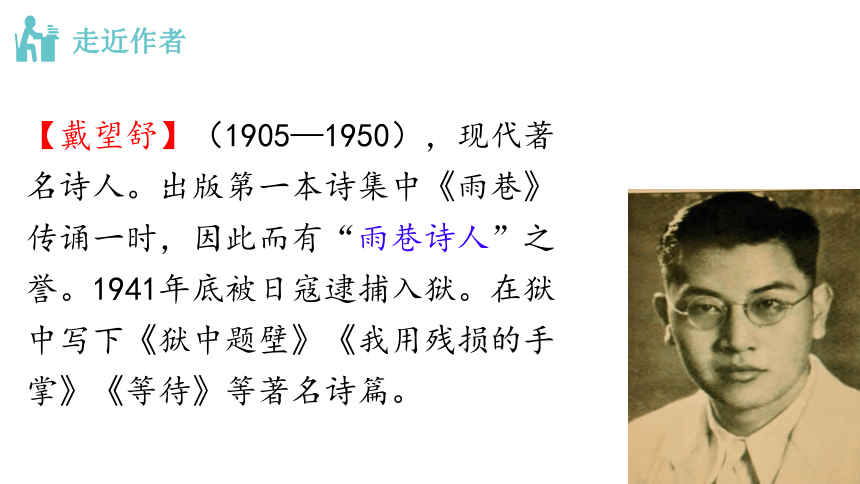

【戴望舒】(1905—1950),现代著名诗人。出版第一本诗集中《雨巷》传诵一时,因此而有“雨巷诗人”之誉。1941年底被日寇逮捕入狱。在狱中写下《狱中题壁》《我用残损的手掌》《等待》等著名诗篇。

走近作者

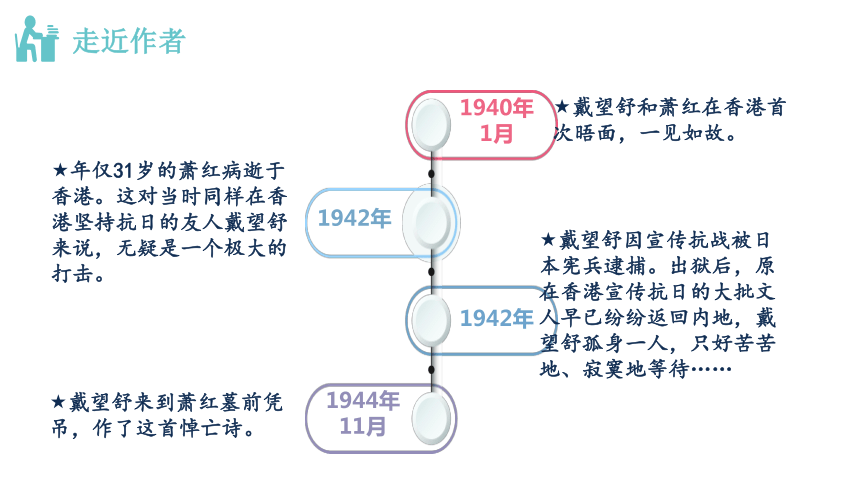

走近作者

1940年

1月

1942年

1942年

1944年

11月

戴望舒和萧红在香港首次晤面,一见如故。

年仅31岁的萧红病逝于香港。这对当时同样在香港坚持抗日的友人戴望舒来说,无疑是一个极大的打击。

戴望舒因宣传抗战被日本宪兵逮捕。出狱后,原在香港宣传抗日的大批文人早已纷纷返回内地,戴望舒孤身一人,只好苦苦地、寂寞地等待……

戴望舒来到萧红墓前凭吊,作了这首悼亡诗。

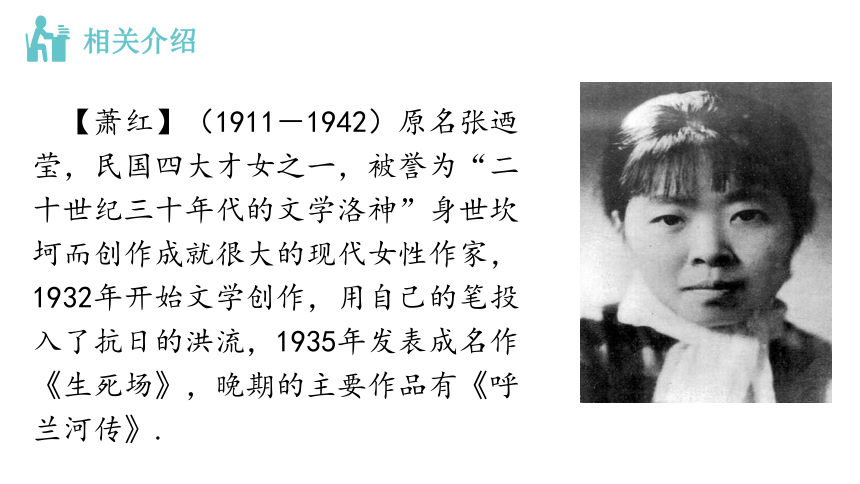

【萧红】(1911-1942)原名张迺莹,民国四大才女之一,被誉为“二十世纪三十年代的文学洛神”身世坎坷而创作成就很大的现代女性作家,1932年开始文学创作,用自己的笔投入了抗日的洪流,1935年发表成名作《生死场》,晚期的主要作品有《呼兰河传》.

相关介绍

萧红在1942年因病客死香港,葬在浅水湾,年仅31岁,诗人在1938年去香港,1941年香港沦陷,他因宣传抗日而被捕入狱,并受伤致病,1944年作者虽已获释出狱,但祖国山河破碎依旧,作者心情仍然是十分沉重的,作者前往浅水湾探访萧红的墓地,这首诗是作者在萧红墓前凭吊时的口占之作。

创作背景

读出节奏

2.体会情感

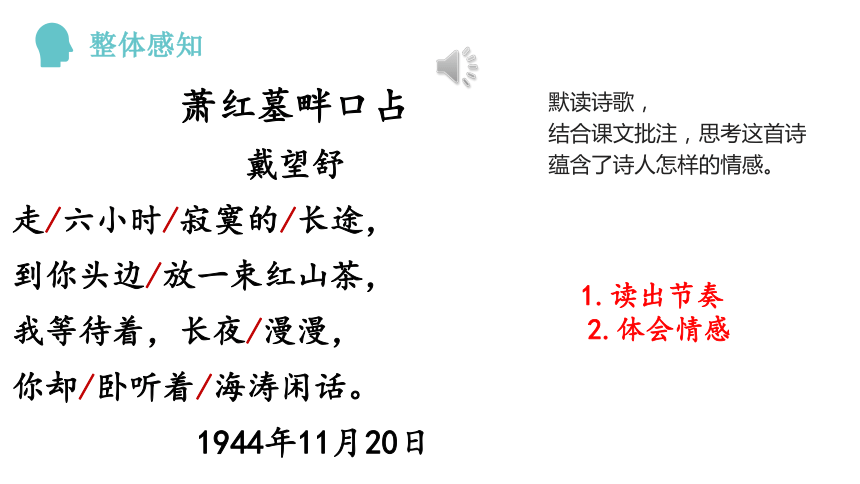

整体感知

默读诗歌,

结合课文批注,思考这首诗蕴含了诗人怎样的情感。

萧红墓畔口占

戴望舒

走/六小时/寂寞的/长途,

到你头边/放一束红山茶,

我等待着,长夜/漫漫,

你却/卧听着/海涛闲话。

1944年11月20日

听读感知

走进诗歌

萧红墓畔口占

走六小时寂寞的长途,

到你头边放一束红山茶,

我等待着,长夜漫漫,

你却卧听着海涛闲话。

强调时间之长

强调距离之远

既是诗人其时其地的实际感受,又是诗人长期以来心境的真实写照。

红山茶

1.暗含“萧红”之名;

2.红山茶高洁、清新、朴素、秀逸,正是萧红一生风采的写照;

3.表达了作者对萧红的告慰与祭奠。

头边

不说“墓畔”而说“头边”,蕴藏着诗人痛惜萧红的早逝,希望她仍然活着,幻想她只不过是暂时安睡等丰富复杂的感情。

这种“等待”的漫长、痛苦、难以忍受

表示诗人与友人虽然天人永隔,逝者却自有其穿透世事的安详与达观。表现出作者美好的愿望以及与已故者深厚的情谊。

初读本诗你有怎样的感受?

此诗题作“口占”,指即兴作诗词,不打草稿,随口吟诵出来。

看过诗题,再读诗篇本身,短短四行,既无沉痛的语言,也不见泪水的痕迹,给人的印象并不强烈。

文本探究

《萧红墓畔口占》

走六小时寂寞的长途,

到你头边放一束红山茶,

我等待着,长夜漫漫,

你却卧听着海涛闲话。

结合诗歌背景,你从“走了六小时寂寞的长途”中体会到了什么?

文本探究

“六小时”强调时间之长,“长途”强调距离之远, “寂寞” 既是诗人其时其地的实际感受,又是诗人长期以来心境的真实写照。作者跋山涉水凭吊萧红墓,可见诗人对已故者友谊的深厚和诚挚。

文本探究

不说“墓畔”而说“头边”,蕴藏着诗人痛惜萧红的早逝,希望她仍然活着,幻想她只不过是暂时安睡等丰富复杂的感情。

如何理解“到你头边放一束红山茶”?

文本探究

“红山茶”表达了对萧红由衷的赞美、欣赏与缅怀,红山茶之花性花品,所蕴含的意义岂不正是萧红一生品性风采的写照——凌寒高洁、冷艳不群、坚忍不屈、执著奔放 。采摘一束鲜艳的红山茶,这是戴望舒这样一位情深意笃的诗人心目中对亡友最好的缅怀与祭奠,放置一束鲜艳的红山茶,这是对萧红这样一位生前爱花写花的诗人最好的告慰与祭奠。

文本探究

“长夜漫漫”,写出这种“等待”的漫长、痛苦、难以忍受,也隐喻萧红的生命,正是在这漫漫长夜中被摧残、窒息的。

如何理解“我等待着,长夜漫漫”和“你却卧听着海涛闲话”?

“却”字,表示诗人与友人虽然人天永隔,逝者却自有其穿透世事的安详与达观。表现出作者美好的愿望以及与已故者深厚的情谊。

文本探究

文本探究

这首诗充满了各种对比关系,找找看,有哪些?

“我”与“你”,“生”与“死”,走长途来悼念的“长”“重”与放一束山茶花的“短”“轻”,长夜的“静”与海涛的“动”。

课堂小结

本诗语言朴素、洗练又富于质感,充满暗示;情感表现沉静、克制,而又深挚,平淡中见深厚,委婉中渗透出激情,是戴望舒一生中最优秀的诗篇之一。

主旨归纳

这首独特的伤逝之作饱含诗人对好友盛年而逝的惋惜和悲痛,对亡友的怀念,也反映了诗人内心的寂寞、对现实的无奈、对抗战胜利的期盼以及险境中坚守等复杂的情感。

谢谢聆听!

课程结束

萧红墓畔口占

义务教育教科书九年级下《语文》第一单元第3课

课前导入

学习目标

1.能够把握诗歌节奏,感受诗歌韵律美。(重点)

2.结合诗歌背景,能够理解诗歌内容,品味诗歌语言。(重点)

3.能够体会诗歌情思、哲理。(难点)

标题解析

(1)不打草稿,口头述说出来。

(2)指即兴作诗词,不打草稿,随口吟诵出来。

“口占”表明,这首诗是作者“情感的自然流露”,不是刻意为之的,而是情感的沉淀和文学的素养聚合在一起产生的一种“裂变”,一种“反应”。特定的时代、特定的场景、特定的倾述对象、特定的心情,这些要素汇流在作者的笔下,由此一挥而就,成就了不朽篇章。

【戴望舒】(1905—1950),现代著名诗人。出版第一本诗集中《雨巷》传诵一时,因此而有“雨巷诗人”之誉。1941年底被日寇逮捕入狱。在狱中写下《狱中题壁》《我用残损的手掌》《等待》等著名诗篇。

走近作者

走近作者

1940年

1月

1942年

1942年

1944年

11月

戴望舒和萧红在香港首次晤面,一见如故。

年仅31岁的萧红病逝于香港。这对当时同样在香港坚持抗日的友人戴望舒来说,无疑是一个极大的打击。

戴望舒因宣传抗战被日本宪兵逮捕。出狱后,原在香港宣传抗日的大批文人早已纷纷返回内地,戴望舒孤身一人,只好苦苦地、寂寞地等待……

戴望舒来到萧红墓前凭吊,作了这首悼亡诗。

【萧红】(1911-1942)原名张迺莹,民国四大才女之一,被誉为“二十世纪三十年代的文学洛神”身世坎坷而创作成就很大的现代女性作家,1932年开始文学创作,用自己的笔投入了抗日的洪流,1935年发表成名作《生死场》,晚期的主要作品有《呼兰河传》.

相关介绍

萧红在1942年因病客死香港,葬在浅水湾,年仅31岁,诗人在1938年去香港,1941年香港沦陷,他因宣传抗日而被捕入狱,并受伤致病,1944年作者虽已获释出狱,但祖国山河破碎依旧,作者心情仍然是十分沉重的,作者前往浅水湾探访萧红的墓地,这首诗是作者在萧红墓前凭吊时的口占之作。

创作背景

读出节奏

2.体会情感

整体感知

默读诗歌,

结合课文批注,思考这首诗蕴含了诗人怎样的情感。

萧红墓畔口占

戴望舒

走/六小时/寂寞的/长途,

到你头边/放一束红山茶,

我等待着,长夜/漫漫,

你却/卧听着/海涛闲话。

1944年11月20日

听读感知

走进诗歌

萧红墓畔口占

走六小时寂寞的长途,

到你头边放一束红山茶,

我等待着,长夜漫漫,

你却卧听着海涛闲话。

强调时间之长

强调距离之远

既是诗人其时其地的实际感受,又是诗人长期以来心境的真实写照。

红山茶

1.暗含“萧红”之名;

2.红山茶高洁、清新、朴素、秀逸,正是萧红一生风采的写照;

3.表达了作者对萧红的告慰与祭奠。

头边

不说“墓畔”而说“头边”,蕴藏着诗人痛惜萧红的早逝,希望她仍然活着,幻想她只不过是暂时安睡等丰富复杂的感情。

这种“等待”的漫长、痛苦、难以忍受

表示诗人与友人虽然天人永隔,逝者却自有其穿透世事的安详与达观。表现出作者美好的愿望以及与已故者深厚的情谊。

初读本诗你有怎样的感受?

此诗题作“口占”,指即兴作诗词,不打草稿,随口吟诵出来。

看过诗题,再读诗篇本身,短短四行,既无沉痛的语言,也不见泪水的痕迹,给人的印象并不强烈。

文本探究

《萧红墓畔口占》

走六小时寂寞的长途,

到你头边放一束红山茶,

我等待着,长夜漫漫,

你却卧听着海涛闲话。

结合诗歌背景,你从“走了六小时寂寞的长途”中体会到了什么?

文本探究

“六小时”强调时间之长,“长途”强调距离之远, “寂寞” 既是诗人其时其地的实际感受,又是诗人长期以来心境的真实写照。作者跋山涉水凭吊萧红墓,可见诗人对已故者友谊的深厚和诚挚。

文本探究

不说“墓畔”而说“头边”,蕴藏着诗人痛惜萧红的早逝,希望她仍然活着,幻想她只不过是暂时安睡等丰富复杂的感情。

如何理解“到你头边放一束红山茶”?

文本探究

“红山茶”表达了对萧红由衷的赞美、欣赏与缅怀,红山茶之花性花品,所蕴含的意义岂不正是萧红一生品性风采的写照——凌寒高洁、冷艳不群、坚忍不屈、执著奔放 。采摘一束鲜艳的红山茶,这是戴望舒这样一位情深意笃的诗人心目中对亡友最好的缅怀与祭奠,放置一束鲜艳的红山茶,这是对萧红这样一位生前爱花写花的诗人最好的告慰与祭奠。

文本探究

“长夜漫漫”,写出这种“等待”的漫长、痛苦、难以忍受,也隐喻萧红的生命,正是在这漫漫长夜中被摧残、窒息的。

如何理解“我等待着,长夜漫漫”和“你却卧听着海涛闲话”?

“却”字,表示诗人与友人虽然人天永隔,逝者却自有其穿透世事的安详与达观。表现出作者美好的愿望以及与已故者深厚的情谊。

文本探究

文本探究

这首诗充满了各种对比关系,找找看,有哪些?

“我”与“你”,“生”与“死”,走长途来悼念的“长”“重”与放一束山茶花的“短”“轻”,长夜的“静”与海涛的“动”。

课堂小结

本诗语言朴素、洗练又富于质感,充满暗示;情感表现沉静、克制,而又深挚,平淡中见深厚,委婉中渗透出激情,是戴望舒一生中最优秀的诗篇之一。

主旨归纳

这首独特的伤逝之作饱含诗人对好友盛年而逝的惋惜和悲痛,对亡友的怀念,也反映了诗人内心的寂寞、对现实的无奈、对抗战胜利的期盼以及险境中坚守等复杂的情感。

谢谢聆听!

课程结束

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读