3* 短诗五首《月夜》课件(共18张PPT)

文档属性

| 名称 | 3* 短诗五首《月夜》课件(共18张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

课前导入

诗歌是抒情的语言。诗人将自己满腔的感情,对世界的哲理思考,化作一串串精致的文字,凝聚成一首首精美的诗歌!今天就让我们一起走进《短诗五首》,去感受诗人的情感和智慧吧!

义务教育教科书九年级下《语文》第一单元第3课《短诗五首》之

月夜

义务教育教科书九年级下《语文》第一单元第3课

1.能够把握诗歌节奏,感受诗歌韵律美。(重点)

2.结合诗歌背景,能够理解诗歌内容,品味诗歌语言。(重点)

3.能够体会诗歌情思、哲理。(难点)

学习目标

【沈尹默】(1883-1971),原名君默,杰出的学者、诗人、书法家。“五四”运动时期,作为北大名教授,和鲁迅、陈独秀等人轮流主编《新青年》杂志,代表作《月夜》《落叶》《三弦》等。

走近作者

1917年,正是近代中国历史上最黑暗、最混乱的年代,却也是思想和文化最迸发的时代。也就是在这样的环境下,新诗诞生了。新诗之“新”,首先在于其精神和灵魂的新,即思想的现代性。追求“科学”与“民主”, 人的个体的觉醒,思想解放、个性独立遂成为这一时代的普遍追求。概而言之,国人有了主体意识。我国传统诗歌中,是没有“我”(指独立存在的意识)的(除了屈原),只有在新诗中,“我”才大量出现,例如这首《月夜》。因此《月夜》便不仅是新诗诞生的标志,也是真正的新文学诞生的标志。

作家作品

朗读感知

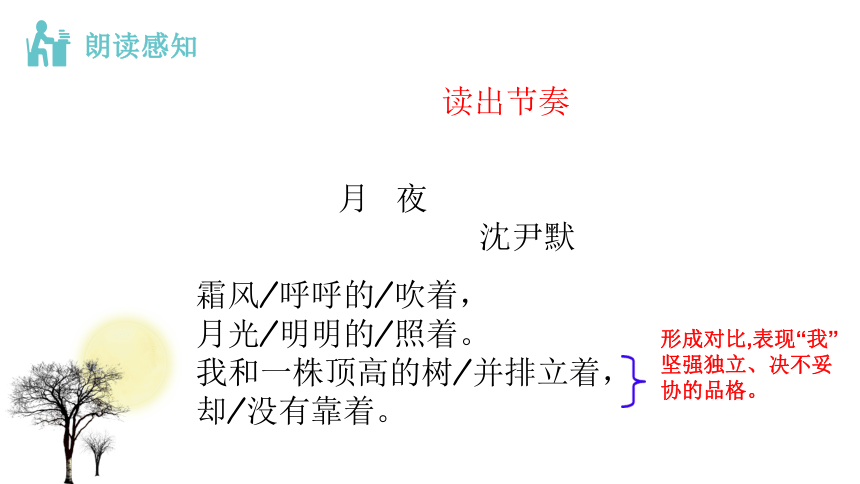

月 夜

沈尹默

霜风/呼呼的/吹着,

月光/明明的/照着。

我和一株顶高的树/并排立着,

却/没有靠着。

读出节奏

形成对比,表现“我”坚强独立、决不妥协的品格。

听读感知

走进文本

《月夜》描绘了一幅月夜图景,请你用自己的语言将这幅月夜图描绘出来。

在一个寒冷的冬夜,刺骨的霜风呼呼地迎面吹来,明亮的月光洒向大地。月光下,顶天立地的高树与独立不倚的“我”并排站立着,充满了美的意蕴。

词中共有哪些意象?

这些意象分别有什么象征意义?

意 象 象 征 意 义

霜风 月光 萧森的、等待变革的社会环境

顶高的树 古老经、传统、固执而迂腐的观念

“我” 既指诗人自己,也泛指具有独立精神和自我意识的新青年

诗歌以霜风、月光、高树、“我"四个意象,表现了“月夜”的韵味,通过“我”并没有倚靠身旁“顶高的树”,突出了觉醒了的青年知识分子独立的人格和对自由的渴望。

走进文本

“五四运动”时期的新诗具有“新中有旧”的特

点,结合《月夜》这首诗做简要说明。

1.从意象上看。如“霜”“风““月”“树”,都是古诗中的传统意象。

2.从形式上看。《月夜》这首诗一共四行,前两行为七字句,后两行略有变化,但相对来说整体形式依然较为整齐。

3.从韵律看。全诗每句均以虚词“着”结尾,形成统一结构韵律。

4.从风格上看。这首诗歌使用的是传统的咏物寄怀的手法。

走进文本

合作探究

请赏析“霜风呼呼的吹着,月光明明的照着

从听觉和视觉角度分别写动态的“霜风”和静态的“月光”。“霜风”本来常给人冷寂之感,诗中却用“呼呼的”修饰,让人感到一种生机;“月光”本来也常给人清冷之感,诗中却用“明明的”修饰,为夜晚的景色增添了一抹亮色。

合作探究

结合背景,说说“我和一株顶高的树并排立着,却没有靠着”的深刻意蕴?

顶高的树”反衬了“我”身形的渺小;“并排立着”写“我”与树并立的状态;“没有靠着”强调“我”不攀不附,表现了“我”的独立自主。简单两句,一个在严寒中卓然独立的“我”的形象跃然纸上,展现了“五四运动”前夕一代青年的个性觉醒,以及追求独立、自由的意识。

诗歌小结

在严寒下不妥协,在孤独中不退缩,这首诗表现了“五四”时期觉醒的一代知识分子追求独立自由、崇尚光明强大的意识和探索真理的精神与人格。

板书设计

霜风吹月光照

烘托

凄冷的环境

“我”高树

并立而不靠着

月夜

自我意识的觉醒,对独立自主的渴望

这首诗描绘了一幅月夜图景,通过“我”与高树并立但并不倚靠的形象,展现出“五四运动”前夕一代青年的个性觉醒,在严寒下不妥协,在孤独中不退缩,以及追求人格独立、思想自由的意识。

主旨归纳

写作特色

语言简洁含蓄,内涵深刻丰富

本诗的语言简洁、含蓄。四句诗只是简单地描绘画面,没有抒情与说教的内容,却鲜明地塑造了“我”在寒风中卓然独立的形象,含蓄地表达了深刻丰富的内涵:以“我”的形象,表达了当时新一代青年知识分子自我意识的觉醒和对独立自由的渴望。

作业布置

尝试背诵本诗并完成课后练习题。

课程结束!

课前导入

诗歌是抒情的语言。诗人将自己满腔的感情,对世界的哲理思考,化作一串串精致的文字,凝聚成一首首精美的诗歌!今天就让我们一起走进《短诗五首》,去感受诗人的情感和智慧吧!

义务教育教科书九年级下《语文》第一单元第3课《短诗五首》之

月夜

义务教育教科书九年级下《语文》第一单元第3课

1.能够把握诗歌节奏,感受诗歌韵律美。(重点)

2.结合诗歌背景,能够理解诗歌内容,品味诗歌语言。(重点)

3.能够体会诗歌情思、哲理。(难点)

学习目标

【沈尹默】(1883-1971),原名君默,杰出的学者、诗人、书法家。“五四”运动时期,作为北大名教授,和鲁迅、陈独秀等人轮流主编《新青年》杂志,代表作《月夜》《落叶》《三弦》等。

走近作者

1917年,正是近代中国历史上最黑暗、最混乱的年代,却也是思想和文化最迸发的时代。也就是在这样的环境下,新诗诞生了。新诗之“新”,首先在于其精神和灵魂的新,即思想的现代性。追求“科学”与“民主”, 人的个体的觉醒,思想解放、个性独立遂成为这一时代的普遍追求。概而言之,国人有了主体意识。我国传统诗歌中,是没有“我”(指独立存在的意识)的(除了屈原),只有在新诗中,“我”才大量出现,例如这首《月夜》。因此《月夜》便不仅是新诗诞生的标志,也是真正的新文学诞生的标志。

作家作品

朗读感知

月 夜

沈尹默

霜风/呼呼的/吹着,

月光/明明的/照着。

我和一株顶高的树/并排立着,

却/没有靠着。

读出节奏

形成对比,表现“我”坚强独立、决不妥协的品格。

听读感知

走进文本

《月夜》描绘了一幅月夜图景,请你用自己的语言将这幅月夜图描绘出来。

在一个寒冷的冬夜,刺骨的霜风呼呼地迎面吹来,明亮的月光洒向大地。月光下,顶天立地的高树与独立不倚的“我”并排站立着,充满了美的意蕴。

词中共有哪些意象?

这些意象分别有什么象征意义?

意 象 象 征 意 义

霜风 月光 萧森的、等待变革的社会环境

顶高的树 古老经、传统、固执而迂腐的观念

“我” 既指诗人自己,也泛指具有独立精神和自我意识的新青年

诗歌以霜风、月光、高树、“我"四个意象,表现了“月夜”的韵味,通过“我”并没有倚靠身旁“顶高的树”,突出了觉醒了的青年知识分子独立的人格和对自由的渴望。

走进文本

“五四运动”时期的新诗具有“新中有旧”的特

点,结合《月夜》这首诗做简要说明。

1.从意象上看。如“霜”“风““月”“树”,都是古诗中的传统意象。

2.从形式上看。《月夜》这首诗一共四行,前两行为七字句,后两行略有变化,但相对来说整体形式依然较为整齐。

3.从韵律看。全诗每句均以虚词“着”结尾,形成统一结构韵律。

4.从风格上看。这首诗歌使用的是传统的咏物寄怀的手法。

走进文本

合作探究

请赏析“霜风呼呼的吹着,月光明明的照着

从听觉和视觉角度分别写动态的“霜风”和静态的“月光”。“霜风”本来常给人冷寂之感,诗中却用“呼呼的”修饰,让人感到一种生机;“月光”本来也常给人清冷之感,诗中却用“明明的”修饰,为夜晚的景色增添了一抹亮色。

合作探究

结合背景,说说“我和一株顶高的树并排立着,却没有靠着”的深刻意蕴?

顶高的树”反衬了“我”身形的渺小;“并排立着”写“我”与树并立的状态;“没有靠着”强调“我”不攀不附,表现了“我”的独立自主。简单两句,一个在严寒中卓然独立的“我”的形象跃然纸上,展现了“五四运动”前夕一代青年的个性觉醒,以及追求独立、自由的意识。

诗歌小结

在严寒下不妥协,在孤独中不退缩,这首诗表现了“五四”时期觉醒的一代知识分子追求独立自由、崇尚光明强大的意识和探索真理的精神与人格。

板书设计

霜风吹月光照

烘托

凄冷的环境

“我”高树

并立而不靠着

月夜

自我意识的觉醒,对独立自主的渴望

这首诗描绘了一幅月夜图景,通过“我”与高树并立但并不倚靠的形象,展现出“五四运动”前夕一代青年的个性觉醒,在严寒下不妥协,在孤独中不退缩,以及追求人格独立、思想自由的意识。

主旨归纳

写作特色

语言简洁含蓄,内涵深刻丰富

本诗的语言简洁、含蓄。四句诗只是简单地描绘画面,没有抒情与说教的内容,却鲜明地塑造了“我”在寒风中卓然独立的形象,含蓄地表达了深刻丰富的内涵:以“我”的形象,表达了当时新一代青年知识分子自我意识的觉醒和对独立自由的渴望。

作业布置

尝试背诵本诗并完成课后练习题。

课程结束!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读