第8课 中国古代的法治与教化 课件(共15张PPT)选择性必修1 国家制度与社会治理

文档属性

| 名称 | 第8课 中国古代的法治与教化 课件(共15张PPT)选择性必修1 国家制度与社会治理 |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-19 20:46:17 | ||

图片预览

文档简介

(共15张PPT)

中国古代的法治与教化

新课标要求:

知道中国先秦时期成文法的产生过程,以及这一时期思想家对于德治、法治关系的讨论;知道自西汉起历代王朝法律、礼教并用的统治手段。

学习目标:

1.通过史料的呈现,能够探究史料背后的真相。

2.通过史料的梳理,看到历史事件的发展脉络,并分析其发展的历史特征。

3.通过对法律和教化的学习,理解我国依法治国、以德治国治理手段

重难点:

先秦的德治与法治之争;历代王朝法律、礼教并用的统治手段。

律令儒家化与“礼法结合”问题。

根据相关材料,梳理先秦成文法产生过程:

夏有乱政,而作《禹刑》。商有乱政,而作《汤刑》。

——《左传·昭公六年》

太甲颠覆汤之典刑。

——《孟子·万章上》

三月,郑人铸刑书。

——《左传·昭公六年》

根据材料推断我国成文法产生的时间,并说明理由。

《左传》—先秦史学著作,记录起自鲁隐公元年(前722年),迄于鲁哀公二十七年(前468年)的春秋时期具体史事。

《孟子》—战国中期孟子及其弟子著,记载有孟子及其弟子的政治、教育、哲学、伦理等思想观点和政治活动。

根据材料比较“德治”与“法治”之争的不同观点,分析争论产生的原因。

叔向:昔先王议事以制,不为刑辟(法律),惧民之有争心也……民知有辟,则不忌(畏惧)于上,并有争心,以征于书(法律文件)……民知争端矣,将弃礼而征于书。……乱狱滋丰,贿赂并行,终子之世,郑其败乎!——《左传·昭公六年》

依据材料指出叔向对郑人“铸刑书”的态度和他的理由。

根据材料比较“德治”与“法治”之争的不同观点,分析争论产生的原因。

依法治国,举措而已矣。法不阿贵,绳不挠曲。法之所加,智者弗能辞,勇者弗敢争。刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。故矫上之失,诘下之邪,治乱决缪,绌羡齐非,一民之轨,莫如法。厉官威名,退淫殆,止诈伪,莫如

刑。 ——《韩非子·有度》

儒法两家在国家治理思路上的不同?

道德仁义,非礼不成,教训正俗,非礼不备。分争辨讼,非礼不决。君臣上下父子兄弟,非礼不定。宦学事师,非礼不亲。班朝治军,莅官行法,非礼威严不行。祷祠祭祀,供给鬼神,非礼不诚不庄。是以君子恭敬樽节退让以明礼。 ——《礼记·曲礼》

法

礼

根据材料比较“德治”与“法治”之争的不同观点,分析争论产生的原因。

春秋末期,郑、晋二国的“铸刑鼎”,开启了法律由私密向公开转变的新形势,它是奴隶制向专制政治转变的助推器。借助于“学在官府”的贵族垄断文化已被私学发展所取代的社会现状,法家以其独特的法思维开始逐步分解固有的人伦关系、君民关系以及君臣关系……法家所推崇的“依法治国”原则确实得到了充分的施行,满足了新兴地主阶级对抗宗法贵族阶级的需要,一方面清理了旧贵族的政治经济势力,另一方面形成了自身兴起的经济基础和政治统治,其政治主张的提出更是紧跟历史情境下国家强盛的需要。

——赵晓耕《中国古代法制史专题研究》

不别亲疏,不殊贵贱,一断于法。

——《史记》

夫生法者君也,守法者臣也,法于法者民也。

——黎翔凤《管子校注》

在春秋战国的社会大变革背景下理解“德治”与“法治”之争,以及“法治”的施行对社会的作用。

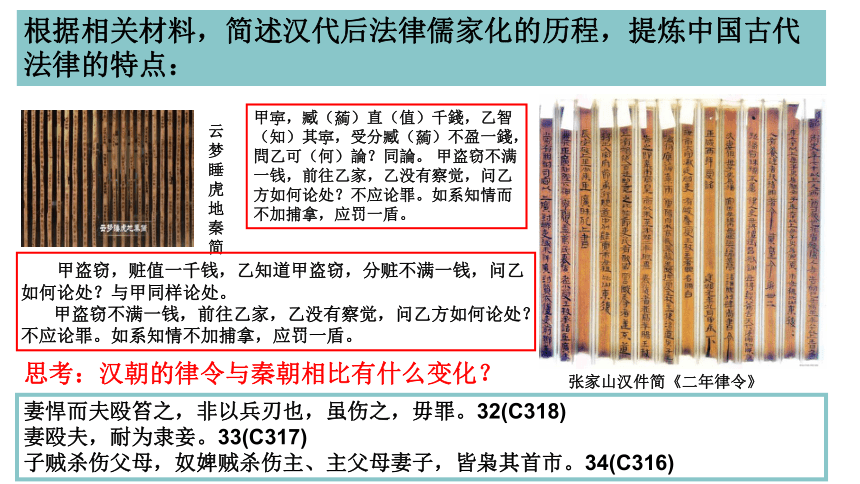

根据相关材料,简述汉代后法律儒家化的历程,提炼中国古代法律的特点:

云梦睡虎地秦简

张家山汉件简《二年律令》

甲?,臧(?)直(值)千錢,乙智(知)其?,受分臧(?)不盈一錢,問乙可(何)論?同論。 甲盗窃不满一钱,前往乙家,乙没有察觉,问乙方如何论处?不应论罪。如系知情而不加捕拿,应罚一盾。

甲盗窃,赃值一千钱,乙知道甲盗窃,分赃不满一钱,问乙如何论处?与甲同样论处。

甲盗窃不满一钱,前往乙家,乙没有察觉,问乙方如何论处?不应论罪。如系知情不加捕拿,应罚一盾。

妻悍而夫殴笞之,非以兵刃也,虽伤之,毋罪。32(C318)

妻殴夫,耐为隶妾。33(C317)

子贼杀伤父母,奴婢贼杀伤主、主父母妻子,皆枭其首市。34(C316)

思考:汉朝的律令与秦朝相比有什么变化?

根据相关材料,简述汉代后法律儒家化的历程,提炼中国古代法律的特点:

引经决狱案例

时有疑狱日:甲无子,拾道旁弃儿乙,养之以为子。及乙长,有罪杀人,以状语甲,甲藏乙。甲当何论 仲舒断曰:“甲无子,振活养乙,虽非所生,谁与易之!诗云‘螟蛉有子,蜾赢负之。’春秋之义,‘父为子隐’,甲宜匿乙,诏不当坐。”

董仲舒《决狱》曰:甲父乙与丙争言相斗,丙以佩刀刺乙,甲即以杖击丙,误伤乙。甲当何论?或曰:“殴父也,当枭首。”议曰:臣愚以父子至亲也,闻其斗,莫不有怵怅之心。扶伏而救之,非所以欲诟父也。《春秋》之义,许止父病,进药于其父而卒。君子原心,赦而不诛。甲非律所谓殴父也,不当坐。

司法领域

引用《春秋》之义进行判决

根据相关材料,简述汉代后法律儒家化的历程,提炼中国古代法律的特点:

“八议”之说源于《周礼》,它表明在西周时期,统治集团贵族享有优待,对列入“八议”的权贵人物,如犯罪则在审判上给予特殊照顾,官府不得专断。这八类人是:“亲”(皇帝宗室亲戚)、“故”(皇帝故旧)、“贤”(朝廷认为有大德行的贤人君子)、“能”(政治、军事等方面有大才能者)、“功”(对国家有大功勋者)、“贵”(有一定级别的官爵者)、“勤”(为国家服务卓著有大勤劳者)、“宾”(前朝皇帝及其后裔)。西周这种等级特权制度在春秋战国及秦代遭到法家的强烈批判。……汉代“八议”虽未正式规定于律典,但在司法实践中已经实际发挥作用。曹魏在制定魏律时正式讲“八辟”该为“八议”,将其作为封建法典的主要内容之一固定下来。 ——摘编自赵晓耕《中国古代法制专题研究》

立法领域

“八议”制度的出现是礼法结合的产物,是“刑不上大夫”礼制原则的具体体现。

根据相关材料,简述汉代后法律儒家化的历程,提炼中国古代法律的特点:

《唐律疏义》书影

诸告祖父母、父母者,绞。谓非缘坐之罪谋叛以上而故告者。

议曰:父为子天,有隐无犯。如有违失,理须谏诤,起敬起孝,无令陷罪。若有忘情弃礼而故告者,绞。

注云 “谓非缘坐之罪”,缘坐谓谋反、大逆,及谋叛以上,皆为不臣,故子孙告亦无罪。

——《唐律疏义》

(唐律)—准乎礼,以为出入,得古今之平。

——《四库全书总目提要》

根据相关材料,简述汉代后法律儒家化的历程,提炼中国古代法律的特点:

《唐律疏义》书影

诸告祖父母、父母者,绞。谓非缘坐之罪谋叛以上而故告者。

议曰:父为子天,有隐无犯。如有违失,理须谏诤,起敬起孝,无令陷罪。若有忘情弃礼而故告者,绞。

注云 “谓非缘坐之罪”,缘坐谓谋反、大逆,及谋叛以上,皆为不臣,故子孙告亦无罪。

——《唐律疏义》

(唐律)—准乎礼,以为出入,得古今之平。

——《四库全书总目提要》

法律

以礼治国

德治与法治之争

以法家思想治国

法律儒家化

(司法—立法)

“礼法结合”

根据相关材料,简述汉代后法律儒家化的历程,提炼中国古代法律的特点:

《唐律疏议》的体例结构

《唐律疏议》共十二篇,500条,其篇目依次为:名例、卫禁、职制、户婚、厩库、擅兴、贼盗、斗讼、诈伪、杂律、捕亡、断狱。

名例律列于全律之首,相当于现代刑法中的总则,是贯彻全律始终的核心,其后九篇为分则,规定了各种具体犯罪及其相应的刑罚。最后两篇规定有关追捕逃犯和审判、执行方面的内容,在现代法律中多属于程序法的范畴。

——叶孝信《中国法治通史》

后世中国的法典,都以唐律为渊源,不再溯及更早的法典和制度。具体说来(1)《宋刑统》实为照抄《唐律疏议》,变动不过几条。(2)元朝“参照唐宋之制”。(3)明初《大明律》“与唐律同者十六七”。(4)清人承袭明律,受唐律影响同样大。

——范忠信《中国法制史》

日本公元761年制定的《大宝律令》,其十一篇的名目与次序,一如《唐律》;在朝鲜,“高丽一代之制,大抵皆仿于唐,至于刑法,亦采唐律。此外,越南、琉球和西域的古代法典,也不难逐一寻出与唐律的源流关系。” ——叶孝信《中国法制史》

依据材料梳理魏晋后教化形式的变化的发展,分析变化的原因:

魏晋

明

唐

宋

清朝

理学的统治地位

专制主义中央集权的加强

《大唐开元礼》

推广重视家训

儒学向基层渗透;乡约教化乡里

宣讲圣谕;开始“约律合流”

宣讲圣谕;进一步发展

颜氏家训

从家训到乡约;从民间自发到政府介入;从向善引导到约律合流(强制力增强);乡约从影响百姓向善互助逐渐沦为统治者统治工具,基层教化好法律成为国家治理的双重手段。

依据材料梳理魏晋后教化形式的变化的发展,分析变化的原因;分析汉朝后国家治理特点。

宣讲《圣谕》时,设立旌善恶两簿,善者……书其明于旌善之簿。至一年内,择其始终为善者,或免徭役,或表其门闾,以示鼓励。若屡为不善,而漫无 悛改者,必加之仗笞,以严惩创。

——《皇清奏议》

《圣谕十六条》—乡约沦为统治阶级统治的工具

政府介入

具有强制力的惩恶扬善

今天的中国是一个社会主义法治社会,那是否还需要“德治”呢?

法律是准绳,任何时候都必须遵循;

道德是基石,任何时候都不可忽视。

法安天下,德润人心。

要传承中华优秀传统法律文化,从我国革命、建设、改革的实践中探索适合自己的法治道路,同时借鉴国外法治有益成果,为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴夯实法治基础。

——在中央全面依法治国工作会议上的指示

中国古代的法治与教化

新课标要求:

知道中国先秦时期成文法的产生过程,以及这一时期思想家对于德治、法治关系的讨论;知道自西汉起历代王朝法律、礼教并用的统治手段。

学习目标:

1.通过史料的呈现,能够探究史料背后的真相。

2.通过史料的梳理,看到历史事件的发展脉络,并分析其发展的历史特征。

3.通过对法律和教化的学习,理解我国依法治国、以德治国治理手段

重难点:

先秦的德治与法治之争;历代王朝法律、礼教并用的统治手段。

律令儒家化与“礼法结合”问题。

根据相关材料,梳理先秦成文法产生过程:

夏有乱政,而作《禹刑》。商有乱政,而作《汤刑》。

——《左传·昭公六年》

太甲颠覆汤之典刑。

——《孟子·万章上》

三月,郑人铸刑书。

——《左传·昭公六年》

根据材料推断我国成文法产生的时间,并说明理由。

《左传》—先秦史学著作,记录起自鲁隐公元年(前722年),迄于鲁哀公二十七年(前468年)的春秋时期具体史事。

《孟子》—战国中期孟子及其弟子著,记载有孟子及其弟子的政治、教育、哲学、伦理等思想观点和政治活动。

根据材料比较“德治”与“法治”之争的不同观点,分析争论产生的原因。

叔向:昔先王议事以制,不为刑辟(法律),惧民之有争心也……民知有辟,则不忌(畏惧)于上,并有争心,以征于书(法律文件)……民知争端矣,将弃礼而征于书。……乱狱滋丰,贿赂并行,终子之世,郑其败乎!——《左传·昭公六年》

依据材料指出叔向对郑人“铸刑书”的态度和他的理由。

根据材料比较“德治”与“法治”之争的不同观点,分析争论产生的原因。

依法治国,举措而已矣。法不阿贵,绳不挠曲。法之所加,智者弗能辞,勇者弗敢争。刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。故矫上之失,诘下之邪,治乱决缪,绌羡齐非,一民之轨,莫如法。厉官威名,退淫殆,止诈伪,莫如

刑。 ——《韩非子·有度》

儒法两家在国家治理思路上的不同?

道德仁义,非礼不成,教训正俗,非礼不备。分争辨讼,非礼不决。君臣上下父子兄弟,非礼不定。宦学事师,非礼不亲。班朝治军,莅官行法,非礼威严不行。祷祠祭祀,供给鬼神,非礼不诚不庄。是以君子恭敬樽节退让以明礼。 ——《礼记·曲礼》

法

礼

根据材料比较“德治”与“法治”之争的不同观点,分析争论产生的原因。

春秋末期,郑、晋二国的“铸刑鼎”,开启了法律由私密向公开转变的新形势,它是奴隶制向专制政治转变的助推器。借助于“学在官府”的贵族垄断文化已被私学发展所取代的社会现状,法家以其独特的法思维开始逐步分解固有的人伦关系、君民关系以及君臣关系……法家所推崇的“依法治国”原则确实得到了充分的施行,满足了新兴地主阶级对抗宗法贵族阶级的需要,一方面清理了旧贵族的政治经济势力,另一方面形成了自身兴起的经济基础和政治统治,其政治主张的提出更是紧跟历史情境下国家强盛的需要。

——赵晓耕《中国古代法制史专题研究》

不别亲疏,不殊贵贱,一断于法。

——《史记》

夫生法者君也,守法者臣也,法于法者民也。

——黎翔凤《管子校注》

在春秋战国的社会大变革背景下理解“德治”与“法治”之争,以及“法治”的施行对社会的作用。

根据相关材料,简述汉代后法律儒家化的历程,提炼中国古代法律的特点:

云梦睡虎地秦简

张家山汉件简《二年律令》

甲?,臧(?)直(值)千錢,乙智(知)其?,受分臧(?)不盈一錢,問乙可(何)論?同論。 甲盗窃不满一钱,前往乙家,乙没有察觉,问乙方如何论处?不应论罪。如系知情而不加捕拿,应罚一盾。

甲盗窃,赃值一千钱,乙知道甲盗窃,分赃不满一钱,问乙如何论处?与甲同样论处。

甲盗窃不满一钱,前往乙家,乙没有察觉,问乙方如何论处?不应论罪。如系知情不加捕拿,应罚一盾。

妻悍而夫殴笞之,非以兵刃也,虽伤之,毋罪。32(C318)

妻殴夫,耐为隶妾。33(C317)

子贼杀伤父母,奴婢贼杀伤主、主父母妻子,皆枭其首市。34(C316)

思考:汉朝的律令与秦朝相比有什么变化?

根据相关材料,简述汉代后法律儒家化的历程,提炼中国古代法律的特点:

引经决狱案例

时有疑狱日:甲无子,拾道旁弃儿乙,养之以为子。及乙长,有罪杀人,以状语甲,甲藏乙。甲当何论 仲舒断曰:“甲无子,振活养乙,虽非所生,谁与易之!诗云‘螟蛉有子,蜾赢负之。’春秋之义,‘父为子隐’,甲宜匿乙,诏不当坐。”

董仲舒《决狱》曰:甲父乙与丙争言相斗,丙以佩刀刺乙,甲即以杖击丙,误伤乙。甲当何论?或曰:“殴父也,当枭首。”议曰:臣愚以父子至亲也,闻其斗,莫不有怵怅之心。扶伏而救之,非所以欲诟父也。《春秋》之义,许止父病,进药于其父而卒。君子原心,赦而不诛。甲非律所谓殴父也,不当坐。

司法领域

引用《春秋》之义进行判决

根据相关材料,简述汉代后法律儒家化的历程,提炼中国古代法律的特点:

“八议”之说源于《周礼》,它表明在西周时期,统治集团贵族享有优待,对列入“八议”的权贵人物,如犯罪则在审判上给予特殊照顾,官府不得专断。这八类人是:“亲”(皇帝宗室亲戚)、“故”(皇帝故旧)、“贤”(朝廷认为有大德行的贤人君子)、“能”(政治、军事等方面有大才能者)、“功”(对国家有大功勋者)、“贵”(有一定级别的官爵者)、“勤”(为国家服务卓著有大勤劳者)、“宾”(前朝皇帝及其后裔)。西周这种等级特权制度在春秋战国及秦代遭到法家的强烈批判。……汉代“八议”虽未正式规定于律典,但在司法实践中已经实际发挥作用。曹魏在制定魏律时正式讲“八辟”该为“八议”,将其作为封建法典的主要内容之一固定下来。 ——摘编自赵晓耕《中国古代法制专题研究》

立法领域

“八议”制度的出现是礼法结合的产物,是“刑不上大夫”礼制原则的具体体现。

根据相关材料,简述汉代后法律儒家化的历程,提炼中国古代法律的特点:

《唐律疏义》书影

诸告祖父母、父母者,绞。谓非缘坐之罪谋叛以上而故告者。

议曰:父为子天,有隐无犯。如有违失,理须谏诤,起敬起孝,无令陷罪。若有忘情弃礼而故告者,绞。

注云 “谓非缘坐之罪”,缘坐谓谋反、大逆,及谋叛以上,皆为不臣,故子孙告亦无罪。

——《唐律疏义》

(唐律)—准乎礼,以为出入,得古今之平。

——《四库全书总目提要》

根据相关材料,简述汉代后法律儒家化的历程,提炼中国古代法律的特点:

《唐律疏义》书影

诸告祖父母、父母者,绞。谓非缘坐之罪谋叛以上而故告者。

议曰:父为子天,有隐无犯。如有违失,理须谏诤,起敬起孝,无令陷罪。若有忘情弃礼而故告者,绞。

注云 “谓非缘坐之罪”,缘坐谓谋反、大逆,及谋叛以上,皆为不臣,故子孙告亦无罪。

——《唐律疏义》

(唐律)—准乎礼,以为出入,得古今之平。

——《四库全书总目提要》

法律

以礼治国

德治与法治之争

以法家思想治国

法律儒家化

(司法—立法)

“礼法结合”

根据相关材料,简述汉代后法律儒家化的历程,提炼中国古代法律的特点:

《唐律疏议》的体例结构

《唐律疏议》共十二篇,500条,其篇目依次为:名例、卫禁、职制、户婚、厩库、擅兴、贼盗、斗讼、诈伪、杂律、捕亡、断狱。

名例律列于全律之首,相当于现代刑法中的总则,是贯彻全律始终的核心,其后九篇为分则,规定了各种具体犯罪及其相应的刑罚。最后两篇规定有关追捕逃犯和审判、执行方面的内容,在现代法律中多属于程序法的范畴。

——叶孝信《中国法治通史》

后世中国的法典,都以唐律为渊源,不再溯及更早的法典和制度。具体说来(1)《宋刑统》实为照抄《唐律疏议》,变动不过几条。(2)元朝“参照唐宋之制”。(3)明初《大明律》“与唐律同者十六七”。(4)清人承袭明律,受唐律影响同样大。

——范忠信《中国法制史》

日本公元761年制定的《大宝律令》,其十一篇的名目与次序,一如《唐律》;在朝鲜,“高丽一代之制,大抵皆仿于唐,至于刑法,亦采唐律。此外,越南、琉球和西域的古代法典,也不难逐一寻出与唐律的源流关系。” ——叶孝信《中国法制史》

依据材料梳理魏晋后教化形式的变化的发展,分析变化的原因:

魏晋

明

唐

宋

清朝

理学的统治地位

专制主义中央集权的加强

《大唐开元礼》

推广重视家训

儒学向基层渗透;乡约教化乡里

宣讲圣谕;开始“约律合流”

宣讲圣谕;进一步发展

颜氏家训

从家训到乡约;从民间自发到政府介入;从向善引导到约律合流(强制力增强);乡约从影响百姓向善互助逐渐沦为统治者统治工具,基层教化好法律成为国家治理的双重手段。

依据材料梳理魏晋后教化形式的变化的发展,分析变化的原因;分析汉朝后国家治理特点。

宣讲《圣谕》时,设立旌善恶两簿,善者……书其明于旌善之簿。至一年内,择其始终为善者,或免徭役,或表其门闾,以示鼓励。若屡为不善,而漫无 悛改者,必加之仗笞,以严惩创。

——《皇清奏议》

《圣谕十六条》—乡约沦为统治阶级统治的工具

政府介入

具有强制力的惩恶扬善

今天的中国是一个社会主义法治社会,那是否还需要“德治”呢?

法律是准绳,任何时候都必须遵循;

道德是基石,任何时候都不可忽视。

法安天下,德润人心。

要传承中华优秀传统法律文化,从我国革命、建设、改革的实践中探索适合自己的法治道路,同时借鉴国外法治有益成果,为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴夯实法治基础。

——在中央全面依法治国工作会议上的指示

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理