第10课 辽夏金元的统治 课件(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 第10课 辽夏金元的统治 课件(共28张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 77.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

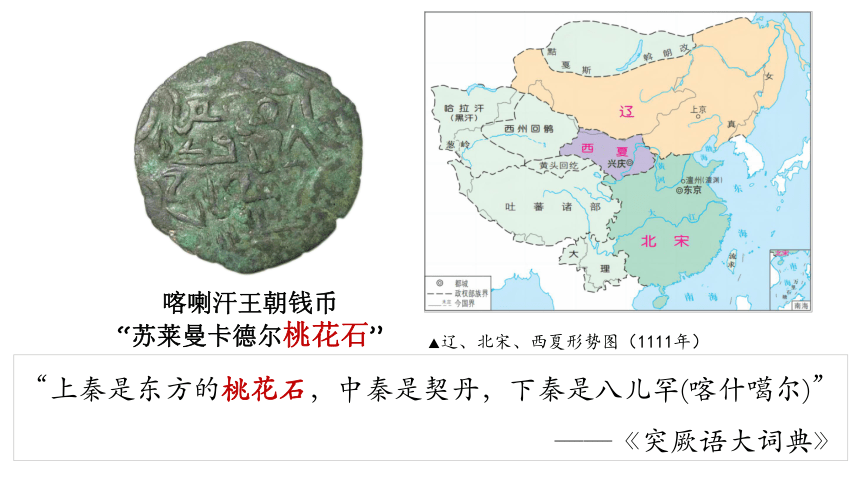

喀喇汗王朝钱币

“苏莱曼卡德尔桃花石”

“上秦是东方的桃花石,中秦是契丹,下秦是八儿罕(喀什噶尔)”

——《突厥语大词典》

▲辽、北宋、西夏形势图(1111年)

辽夏金元的统治

第10课

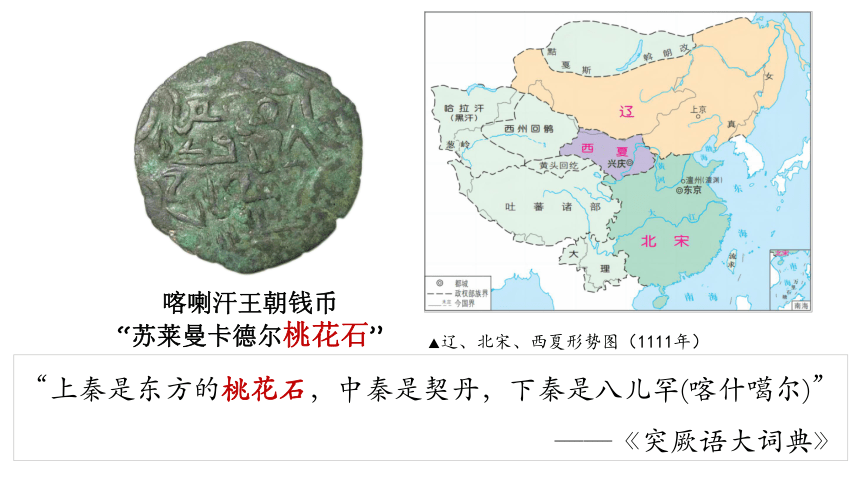

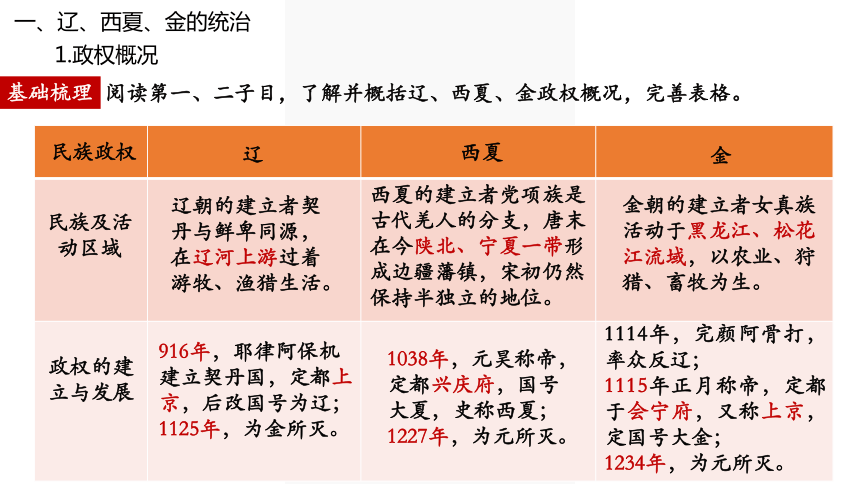

学习目标

1.通过教材研读与识图相结合、绘制时间轴、表格梳理等学习方式,了解辽夏金元少数民族政权的建立者、民族、所处地区等基本信息,能够用时间轴的形式概括辽夏金元诸政权更迭和对峙的时序脉络。

2.通过教材研读与史料分析相结合、小组问题探究与学习等方式,概括辽夏金元少数民族政权治理措施的内容,能够选择、组织和运用相关材料,评价北方民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

4.学习重点与难点

重点:“从蒙古崛起到元朝统一”是本课重点内容。

难点:认识北方民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

辽、西夏、金的统治

1

从蒙古崛起到元朝统一

2

目 录

1

辽、西夏、金的统治

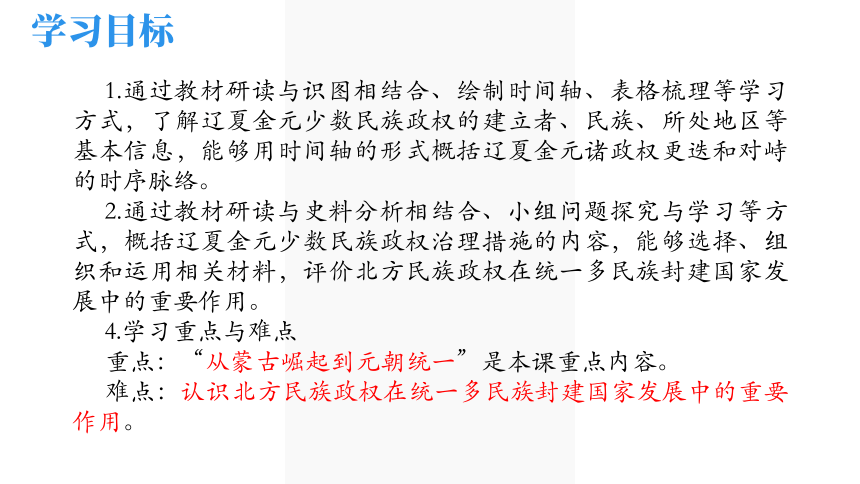

一、辽、西夏、金的统治

1.政权概况

基础梳理

阅读第一、二子目,了解并概括辽、西夏、金政权概况,完善表格。

民族政权

辽

西夏

金

民族及活动区域

辽朝的建立者契丹与鲜卑同源,在辽河上游过着游牧、渔猎生活。

西夏的建立者党项族是古代羌人的分支,唐末在今陕北、宁夏一带形成边疆藩镇,宋初仍然保持半独立的地位。

金朝的建立者女真族活动于黑龙江、松花江流域,以农业、狩猎、畜牧为生。

916年,耶律阿保机建立契丹国,定都上京,后改国号为辽;

1125年,为金所灭。

1038年,元昊称帝,定都兴庆府,国号大夏,史称西夏;

1227年,为元所灭。

1114年,完颜阿骨打,率众反辽;

1115年正月称帝,定都于会宁府,又称上京,定国号大金;

1234年,为元所灭。

政权的建立与发展

一、辽、西夏、金的统治

1.政权概况

相关史料

宋辽时期全图

一、辽、西夏、金的统治

1.政权概况

相关史料

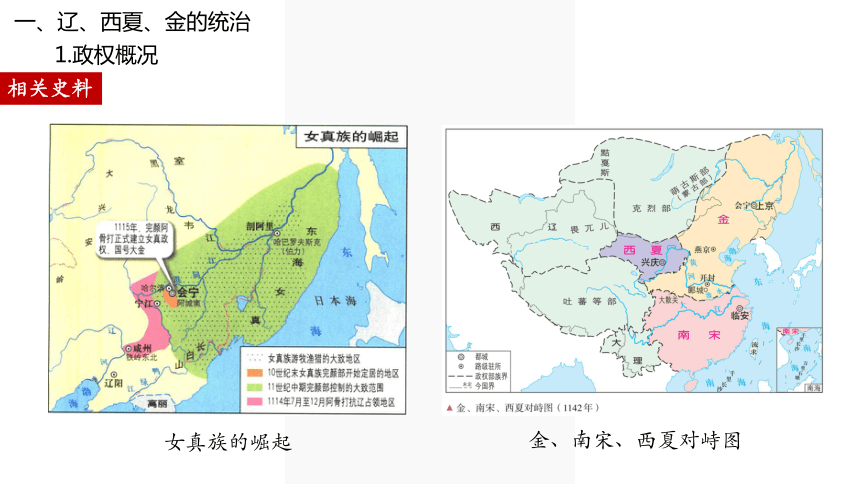

女真族的崛起

金、南宋、西夏对峙图

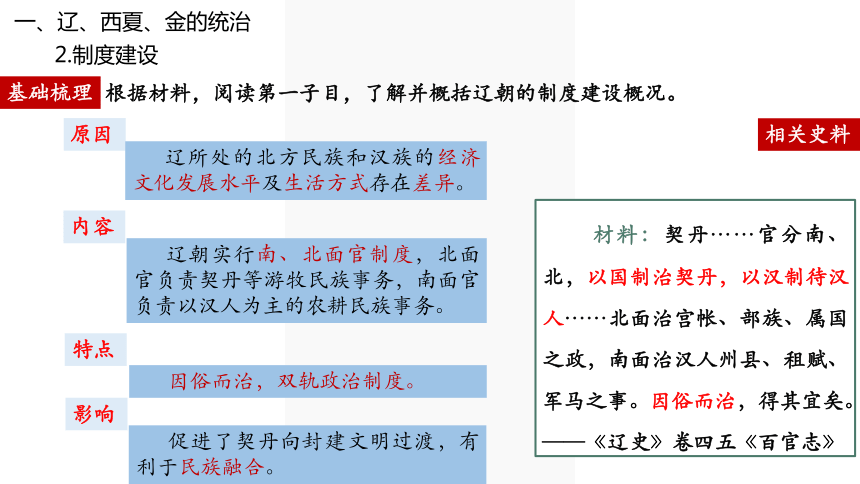

一、辽、西夏、金的统治

2.制度建设

基础梳理

根据材料,阅读第一子目,了解并概括辽朝的制度建设概况。

原因

内容

特点

影响

辽所处的北方民族和汉族的经济文化发展水平及生活方式存在差异。

辽朝实行南、北面官制度,北面官负责契丹等游牧民族事务,南面官负责以汉人为主的农耕民族事务。

促进了契丹向封建文明过渡,有利于民族融合。

因俗而治,双轨政治制度。

材料:契丹……官分南、北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣。

——《辽史》卷四五《百官志》

相关史料

一、辽、西夏、金的统治

2.制度建设

基础梳理

根据材料,阅读第一子目,了解并概括辽朝的制度建设概况。

四时捺钵 主要地点 时间 活动内容

春捺钵 长春州 鱼儿泺 正月上旬 捕鹅、钩鱼

夏捺钵 永安山 炭山 四月上旬—七月中旬 避暑、议政、放鹰

秋捺钵 庆州 伏虎林 七月中旬 入山 射鹿

冬捺钵 永州 广平淀 十月以后 避寒、议政、猎虎

四时捺钵制 皇帝和宫廷保持草原习俗,每年随季节转换定期迁徙,迁徙中的行营成为国家政治中心。

相关史料

四时捺钵制

一、辽、西夏、金的统治

2.制度建设

基础梳理

根据材料,阅读第一子目,了解并概括西夏的制度建设概况。

番号 乌珠、兀卒 乌尼 宁令 谟宁令 领卢

汉号 皇帝 皇后 大王 天大王 枢密

仿汉制

制度基本模仿北宋。

一官二称

中央机构除汉式官称外,同时有一套本民族称谓的官称。

相关史料

一、辽、西夏、金的统治

2.制度建设

基础梳理

根据材料,阅读第一子目,了解并概括金朝的制度建设概况。

(1)内容:

谋克=300户

猛安=10谋克=10×300户

(2)特点:

兵农合一(平时耕作,战时出征)

(3)性质:

军事组织、社会生产组织、基层行政单位。

(4)影响:

①保证了军队较强的战斗力;

②加强了女真族封建化进程。

材料 猛安者千夫长也,谋克者百夫长也,以三百户为谋克,谋克十为猛安……壮者皆兵,平居则听以佃渔射猎习为劳事,有警则下令部内,及遣使诣诸猛安、谋克征兵。——[元]脱脱:《金史》卷44《志第二十五·兵制》,北京:中华书局,1975

一、辽、西夏、金的统治

2.制度建设

根据所学知识,分析辽夏金三个政权的制度共同特点及共同影响。

思考点

共同特点

政策上都推行“因俗而治”。

共同影响

对先进封建文明的肯定和保护。

促进了少数民族政权向封建制度过渡。

有利于缓和民族矛盾,增强凝聚力,为中华民族多元一体格局形成提供了制度保障。

金代人生活场景

一、辽、西夏、金的统治

3.辽、夏、金与两宋的战与和

温故知新

根据第九课所学内容,概括辽、夏、金与两宋的战与和概况,完善表格。

民族关系

战争

和议

结果

宋辽关系

⑴北宋统一后,两次发起夺回燕云十六州的北伐,均告惨败;

⑵辽大举南下,兵临黄河北岸,双方签订协议。

澶渊之盟:⑴维持已有边界,辽宋皇帝以兄弟相称;

⑵北宋每年送给辽一笔钱物,称为“岁币”。

通过宋辽协议,北宋勉强获得了北部边防的安定。

一、辽、西夏、金的统治

3.辽、夏、金与两宋的战与和

温故知新

根据第九课所学内容,概括辽、夏、金与两宋的战与和概况,完善表格。

民族关系

战争

和议

结果

宋夏关系

北宋与西夏发生战争,屡战屡败。

庆历和议:⑴西夏向北宋称臣,但实际上保持帝号。⑵北宋每年送给西夏一笔钱物,称为“岁赐”。

和议后,宋朝政府开放边境互市,恢复了双方贸易往来。

一、辽、西夏、金的统治

3.辽、夏、金与两宋的战与和

温故知新

根据第九课所学内容,概括辽、夏、金与两宋的战与和概况,完善表格。

民族关系

宋金关系

战争

南宋初年,宋军在与金军对抗中素质明显提高,形成几支较有战斗力的部队,尤以岳飞指挥的‘岳家军’战绩卓著。

和议

⑴绍兴和议(1141年)

:以东起淮水、西至大散关一线划界,南宋对金称臣,每年向金缴纳财物,称为“岁贡”。

⑵隆兴和议(1164年

):称叔侄、缴纳岁贡、割地。

⑶嘉定和议(1208年):称伯侄、缴纳岁贡。

结果

宋金之间形成南北对峙。

2

从蒙古崛起到元朝统一

二、从蒙古崛起到元朝统一

1.政权建立

基础梳理

阅读第三子目,了解并概括从蒙古崛起到元朝统一发展历程。

相关史料

1206年,铁木真统一草原各部落,建立蒙古汗国。

1271年,忽必烈定国号为元,定都大都。

1279年,元军击败南宋余部,完成统一。

中国历史上少数民族建立的第一个统一的封建王朝

二、从蒙古崛起到元朝统一

2.制度建设

重点突破

根据材料,结合所学知识,了解元朝巩固统一的措施,概括元朝中央行政制度概况。

相关史料

行政中枢:中书省

朝代

演变情况

元朝(一省两院制)

⑴一省:中书省为最高行政机关 ( 中书省也称都里 ) , 六部归入中书省。

⑵两院:枢密院掌全国军事 ; 宣政院统领宗教事务和管理西藏地区 , 藏族地区正式列入中国版图。

⑶特点:行政机构简单,提高了行政效率

⑷影响:元朝后期 , 宰相权力越来越大 ,导致权贵专权,内乱频繁 ,威胁皇权。

二、从蒙古崛起到元朝统一

2.制度建设

重点突破

根据材料,结合所学知识,了解元朝巩固统一的措施,概括元朝地方行政体制概况。

材料一 行省“掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省(中书省)为表里……以省官(中书省官员)出领其事……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之。

——《元史·百官志七》

材料二 行省 “诸行省用及(超过)千定(锭),必咨都省” “决大狱,质疑事……皆中书报可而后行”。

——《元史·百官志七》

相关材料

(1)性质:

既是地方最高行政机构,又是中央派出机构(双重性)

(2)意义:

①提高行政效率,巩固多民族国家统一;

②促进边疆少数民族地区政治、经济、文化发展;

③是我国省制的开端 。

(3)特点:

①军政大权集中;

②权力大而不专,中央集权与地方分权相结合;

③打破“山川形便”,采取 “犬牙交错”政区划分方式 。

二、从蒙古崛起到元朝统一

2.制度建设

重点突破

根据材料,结合所学知识,了解元朝巩固统一的措施,概括元朝地方行政体制概况。

材料 元统治者吸取了汉唐以来地方割据势力据险对抗中央政府这一教训,地方区域的设置,人为地使自然区域割开,造成犬牙交错的局面。

——李怀孔《中国古代行政制度史》

相关史料

山川形便示意图

犬牙交错示意图

二、从蒙古崛起到元朝统一

2.制度建设

岭北行省

甘肃行省

四川行省

云南行省

湖广行省

辽阳行省

陕西行省

河南行省

江浙行省

江西行省

澎湖巡检司

山东、山西、河北归中书省直接管辖

吐蕃(西藏地区)由宣政院管辖

相关史料

重点突破

根据以下材料,结合所学知识,指出元朝边疆管理措施。

思考点

二、从蒙古崛起到元朝统一

2.制度建设

根据以下材料,结合所学知识,指出元朝边疆管理措施。

思考点

(1)吐蕃:

由直属中央政府的宣政院进行管理。

(2)西域:

设北庭都元帅府、宣慰司等管理军政事务。

(3)台湾:

设澎湖巡检司,履行行政管理职能。

相关史料

重点突破

二、从蒙古崛起到元朝统一

重点突破

2.制度建设

根据材料,结合第四子目知识,了解元朝巩固统一的措施,概括元朝民族政策。

等级 名称 民族

第一等 蒙古人 蒙古族

第二等 色目人 蒙古以外的西北、西域各族人,包括西夏、畏兀儿、回回等

第三等 汉人 北方汉族,包括已经入居中原的契丹、女真人

第四等 南人 原南宋统治区的居民(处于不平等地位)

相关史料

目的:

保障蒙古贵族的统治利益。

实质:

民族歧视、民族压迫。

评价:

民族矛盾更加尖锐,但不同民族间的交往和交融也得到进一步加强。

辽夏金元的统治

二、多民族国家统一

——元的统治

一、多民族政权并立

——辽夏金的统治

1、政权建立

2、制度建设

(南北面官、四时捺钵、猛安谋克)

1、政权建立

2、制度建设

驿站制度

地方制度

边疆管理

民族政策

中央制度

(中书一省制)

(行省制)

(吐蕃、西域、台湾)

(四等人制)

材料一 从辽、金朝起,中原先进的生产技术和文化以空前的规模向北方传入,汉族向北方迁徙也空前增加,极大地改变了草原树海的面貌。辽、夏、金的政治制度也发生一系列变化。游牧部族的制度无法再继续下去,而向着中原农耕民族的组织制度演变。

——武玉环《中国大通史·西夏》

材料二 虽然各政权之间战争不断,但各民族在政治、经济、文化等方面交流频繁,民族融合是主流,都对统一多民族国家的发展作出了贡献。例如:辽有自我独特的医学针灸、防腐技术和历法,又有契丹汉族结合的建筑风格……

——龚书铎《金戈铁马的交汇》

材料三 忽必烈一路走来,带来了游牧文明的草原文化与农耕文明的中原文化大融会、大交流、大发展的局面。……上都城(会宁府),孔庙倍受尊崇。这里,帝师寺蒙古学得到传扬。这里,佛教、道教、伊斯兰教、基督教、萨满教各倡其门,庙宇、道宫、佛殿庄严肃穆、香火兴隆。这里云集天下客商。这里,旅行家、科学家、政治家、学者往来频繁。

——殷继红《元上都文化》

探究:如何认识少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用?

作业

材料一 从辽、金朝起,中原先进的生产技术和文化以空前的规模向北方传入,汉族向北方迁徙也空前增加,极大地改变了草原树海的面貌。辽、夏、金的政治制度也发生一系列变化。游牧部族的制度无法再继续下去,而向着中原农耕民族的组织制度演变。

——武玉环《中国大通史·西夏》

材料二 虽然各政权之间战争不断,但各民族在政治、经济、文化等方面交流频繁,民族融合是主流,都对统一多民族国家的发展作出了贡献。例如:辽有自我独特的医学针灸、防腐技术和历法,又有契丹汉族结合的建筑风格……

——龚书铎《金戈铁马的交汇》

材料三 忽必烈一路走来,带来了游牧文明的草原文化与农耕文明的中原文化大融会、大交流、大发展的局面。……上都城(会宁府),孔庙倍受尊崇。这里,帝师寺蒙古学得到传扬。这里,佛教、道教、伊斯兰教、基督教、萨满教各倡其门,庙宇、道宫、佛殿庄严肃穆、香火兴隆。这里云集天下客商。这里,旅行家、科学家、政治家、学者往来频繁。

——殷继红《元上都文化》

①扩大了疆域版图,促进对边疆地区开发;

②促进少数民族封建化进程;促进中华文明的延续与传承;

③促进民族交融,推动统一多民族国家发展;

④活跃中外交流,促进文化繁荣。

探究:如何认识少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用?

作业

谢谢聆听

Thanks

喀喇汗王朝钱币

“苏莱曼卡德尔桃花石”

“上秦是东方的桃花石,中秦是契丹,下秦是八儿罕(喀什噶尔)”

——《突厥语大词典》

▲辽、北宋、西夏形势图(1111年)

辽夏金元的统治

第10课

学习目标

1.通过教材研读与识图相结合、绘制时间轴、表格梳理等学习方式,了解辽夏金元少数民族政权的建立者、民族、所处地区等基本信息,能够用时间轴的形式概括辽夏金元诸政权更迭和对峙的时序脉络。

2.通过教材研读与史料分析相结合、小组问题探究与学习等方式,概括辽夏金元少数民族政权治理措施的内容,能够选择、组织和运用相关材料,评价北方民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

4.学习重点与难点

重点:“从蒙古崛起到元朝统一”是本课重点内容。

难点:认识北方民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

辽、西夏、金的统治

1

从蒙古崛起到元朝统一

2

目 录

1

辽、西夏、金的统治

一、辽、西夏、金的统治

1.政权概况

基础梳理

阅读第一、二子目,了解并概括辽、西夏、金政权概况,完善表格。

民族政权

辽

西夏

金

民族及活动区域

辽朝的建立者契丹与鲜卑同源,在辽河上游过着游牧、渔猎生活。

西夏的建立者党项族是古代羌人的分支,唐末在今陕北、宁夏一带形成边疆藩镇,宋初仍然保持半独立的地位。

金朝的建立者女真族活动于黑龙江、松花江流域,以农业、狩猎、畜牧为生。

916年,耶律阿保机建立契丹国,定都上京,后改国号为辽;

1125年,为金所灭。

1038年,元昊称帝,定都兴庆府,国号大夏,史称西夏;

1227年,为元所灭。

1114年,完颜阿骨打,率众反辽;

1115年正月称帝,定都于会宁府,又称上京,定国号大金;

1234年,为元所灭。

政权的建立与发展

一、辽、西夏、金的统治

1.政权概况

相关史料

宋辽时期全图

一、辽、西夏、金的统治

1.政权概况

相关史料

女真族的崛起

金、南宋、西夏对峙图

一、辽、西夏、金的统治

2.制度建设

基础梳理

根据材料,阅读第一子目,了解并概括辽朝的制度建设概况。

原因

内容

特点

影响

辽所处的北方民族和汉族的经济文化发展水平及生活方式存在差异。

辽朝实行南、北面官制度,北面官负责契丹等游牧民族事务,南面官负责以汉人为主的农耕民族事务。

促进了契丹向封建文明过渡,有利于民族融合。

因俗而治,双轨政治制度。

材料:契丹……官分南、北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣。

——《辽史》卷四五《百官志》

相关史料

一、辽、西夏、金的统治

2.制度建设

基础梳理

根据材料,阅读第一子目,了解并概括辽朝的制度建设概况。

四时捺钵 主要地点 时间 活动内容

春捺钵 长春州 鱼儿泺 正月上旬 捕鹅、钩鱼

夏捺钵 永安山 炭山 四月上旬—七月中旬 避暑、议政、放鹰

秋捺钵 庆州 伏虎林 七月中旬 入山 射鹿

冬捺钵 永州 广平淀 十月以后 避寒、议政、猎虎

四时捺钵制 皇帝和宫廷保持草原习俗,每年随季节转换定期迁徙,迁徙中的行营成为国家政治中心。

相关史料

四时捺钵制

一、辽、西夏、金的统治

2.制度建设

基础梳理

根据材料,阅读第一子目,了解并概括西夏的制度建设概况。

番号 乌珠、兀卒 乌尼 宁令 谟宁令 领卢

汉号 皇帝 皇后 大王 天大王 枢密

仿汉制

制度基本模仿北宋。

一官二称

中央机构除汉式官称外,同时有一套本民族称谓的官称。

相关史料

一、辽、西夏、金的统治

2.制度建设

基础梳理

根据材料,阅读第一子目,了解并概括金朝的制度建设概况。

(1)内容:

谋克=300户

猛安=10谋克=10×300户

(2)特点:

兵农合一(平时耕作,战时出征)

(3)性质:

军事组织、社会生产组织、基层行政单位。

(4)影响:

①保证了军队较强的战斗力;

②加强了女真族封建化进程。

材料 猛安者千夫长也,谋克者百夫长也,以三百户为谋克,谋克十为猛安……壮者皆兵,平居则听以佃渔射猎习为劳事,有警则下令部内,及遣使诣诸猛安、谋克征兵。——[元]脱脱:《金史》卷44《志第二十五·兵制》,北京:中华书局,1975

一、辽、西夏、金的统治

2.制度建设

根据所学知识,分析辽夏金三个政权的制度共同特点及共同影响。

思考点

共同特点

政策上都推行“因俗而治”。

共同影响

对先进封建文明的肯定和保护。

促进了少数民族政权向封建制度过渡。

有利于缓和民族矛盾,增强凝聚力,为中华民族多元一体格局形成提供了制度保障。

金代人生活场景

一、辽、西夏、金的统治

3.辽、夏、金与两宋的战与和

温故知新

根据第九课所学内容,概括辽、夏、金与两宋的战与和概况,完善表格。

民族关系

战争

和议

结果

宋辽关系

⑴北宋统一后,两次发起夺回燕云十六州的北伐,均告惨败;

⑵辽大举南下,兵临黄河北岸,双方签订协议。

澶渊之盟:⑴维持已有边界,辽宋皇帝以兄弟相称;

⑵北宋每年送给辽一笔钱物,称为“岁币”。

通过宋辽协议,北宋勉强获得了北部边防的安定。

一、辽、西夏、金的统治

3.辽、夏、金与两宋的战与和

温故知新

根据第九课所学内容,概括辽、夏、金与两宋的战与和概况,完善表格。

民族关系

战争

和议

结果

宋夏关系

北宋与西夏发生战争,屡战屡败。

庆历和议:⑴西夏向北宋称臣,但实际上保持帝号。⑵北宋每年送给西夏一笔钱物,称为“岁赐”。

和议后,宋朝政府开放边境互市,恢复了双方贸易往来。

一、辽、西夏、金的统治

3.辽、夏、金与两宋的战与和

温故知新

根据第九课所学内容,概括辽、夏、金与两宋的战与和概况,完善表格。

民族关系

宋金关系

战争

南宋初年,宋军在与金军对抗中素质明显提高,形成几支较有战斗力的部队,尤以岳飞指挥的‘岳家军’战绩卓著。

和议

⑴绍兴和议(1141年)

:以东起淮水、西至大散关一线划界,南宋对金称臣,每年向金缴纳财物,称为“岁贡”。

⑵隆兴和议(1164年

):称叔侄、缴纳岁贡、割地。

⑶嘉定和议(1208年):称伯侄、缴纳岁贡。

结果

宋金之间形成南北对峙。

2

从蒙古崛起到元朝统一

二、从蒙古崛起到元朝统一

1.政权建立

基础梳理

阅读第三子目,了解并概括从蒙古崛起到元朝统一发展历程。

相关史料

1206年,铁木真统一草原各部落,建立蒙古汗国。

1271年,忽必烈定国号为元,定都大都。

1279年,元军击败南宋余部,完成统一。

中国历史上少数民族建立的第一个统一的封建王朝

二、从蒙古崛起到元朝统一

2.制度建设

重点突破

根据材料,结合所学知识,了解元朝巩固统一的措施,概括元朝中央行政制度概况。

相关史料

行政中枢:中书省

朝代

演变情况

元朝(一省两院制)

⑴一省:中书省为最高行政机关 ( 中书省也称都里 ) , 六部归入中书省。

⑵两院:枢密院掌全国军事 ; 宣政院统领宗教事务和管理西藏地区 , 藏族地区正式列入中国版图。

⑶特点:行政机构简单,提高了行政效率

⑷影响:元朝后期 , 宰相权力越来越大 ,导致权贵专权,内乱频繁 ,威胁皇权。

二、从蒙古崛起到元朝统一

2.制度建设

重点突破

根据材料,结合所学知识,了解元朝巩固统一的措施,概括元朝地方行政体制概况。

材料一 行省“掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省(中书省)为表里……以省官(中书省官员)出领其事……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之。

——《元史·百官志七》

材料二 行省 “诸行省用及(超过)千定(锭),必咨都省” “决大狱,质疑事……皆中书报可而后行”。

——《元史·百官志七》

相关材料

(1)性质:

既是地方最高行政机构,又是中央派出机构(双重性)

(2)意义:

①提高行政效率,巩固多民族国家统一;

②促进边疆少数民族地区政治、经济、文化发展;

③是我国省制的开端 。

(3)特点:

①军政大权集中;

②权力大而不专,中央集权与地方分权相结合;

③打破“山川形便”,采取 “犬牙交错”政区划分方式 。

二、从蒙古崛起到元朝统一

2.制度建设

重点突破

根据材料,结合所学知识,了解元朝巩固统一的措施,概括元朝地方行政体制概况。

材料 元统治者吸取了汉唐以来地方割据势力据险对抗中央政府这一教训,地方区域的设置,人为地使自然区域割开,造成犬牙交错的局面。

——李怀孔《中国古代行政制度史》

相关史料

山川形便示意图

犬牙交错示意图

二、从蒙古崛起到元朝统一

2.制度建设

岭北行省

甘肃行省

四川行省

云南行省

湖广行省

辽阳行省

陕西行省

河南行省

江浙行省

江西行省

澎湖巡检司

山东、山西、河北归中书省直接管辖

吐蕃(西藏地区)由宣政院管辖

相关史料

重点突破

根据以下材料,结合所学知识,指出元朝边疆管理措施。

思考点

二、从蒙古崛起到元朝统一

2.制度建设

根据以下材料,结合所学知识,指出元朝边疆管理措施。

思考点

(1)吐蕃:

由直属中央政府的宣政院进行管理。

(2)西域:

设北庭都元帅府、宣慰司等管理军政事务。

(3)台湾:

设澎湖巡检司,履行行政管理职能。

相关史料

重点突破

二、从蒙古崛起到元朝统一

重点突破

2.制度建设

根据材料,结合第四子目知识,了解元朝巩固统一的措施,概括元朝民族政策。

等级 名称 民族

第一等 蒙古人 蒙古族

第二等 色目人 蒙古以外的西北、西域各族人,包括西夏、畏兀儿、回回等

第三等 汉人 北方汉族,包括已经入居中原的契丹、女真人

第四等 南人 原南宋统治区的居民(处于不平等地位)

相关史料

目的:

保障蒙古贵族的统治利益。

实质:

民族歧视、民族压迫。

评价:

民族矛盾更加尖锐,但不同民族间的交往和交融也得到进一步加强。

辽夏金元的统治

二、多民族国家统一

——元的统治

一、多民族政权并立

——辽夏金的统治

1、政权建立

2、制度建设

(南北面官、四时捺钵、猛安谋克)

1、政权建立

2、制度建设

驿站制度

地方制度

边疆管理

民族政策

中央制度

(中书一省制)

(行省制)

(吐蕃、西域、台湾)

(四等人制)

材料一 从辽、金朝起,中原先进的生产技术和文化以空前的规模向北方传入,汉族向北方迁徙也空前增加,极大地改变了草原树海的面貌。辽、夏、金的政治制度也发生一系列变化。游牧部族的制度无法再继续下去,而向着中原农耕民族的组织制度演变。

——武玉环《中国大通史·西夏》

材料二 虽然各政权之间战争不断,但各民族在政治、经济、文化等方面交流频繁,民族融合是主流,都对统一多民族国家的发展作出了贡献。例如:辽有自我独特的医学针灸、防腐技术和历法,又有契丹汉族结合的建筑风格……

——龚书铎《金戈铁马的交汇》

材料三 忽必烈一路走来,带来了游牧文明的草原文化与农耕文明的中原文化大融会、大交流、大发展的局面。……上都城(会宁府),孔庙倍受尊崇。这里,帝师寺蒙古学得到传扬。这里,佛教、道教、伊斯兰教、基督教、萨满教各倡其门,庙宇、道宫、佛殿庄严肃穆、香火兴隆。这里云集天下客商。这里,旅行家、科学家、政治家、学者往来频繁。

——殷继红《元上都文化》

探究:如何认识少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用?

作业

材料一 从辽、金朝起,中原先进的生产技术和文化以空前的规模向北方传入,汉族向北方迁徙也空前增加,极大地改变了草原树海的面貌。辽、夏、金的政治制度也发生一系列变化。游牧部族的制度无法再继续下去,而向着中原农耕民族的组织制度演变。

——武玉环《中国大通史·西夏》

材料二 虽然各政权之间战争不断,但各民族在政治、经济、文化等方面交流频繁,民族融合是主流,都对统一多民族国家的发展作出了贡献。例如:辽有自我独特的医学针灸、防腐技术和历法,又有契丹汉族结合的建筑风格……

——龚书铎《金戈铁马的交汇》

材料三 忽必烈一路走来,带来了游牧文明的草原文化与农耕文明的中原文化大融会、大交流、大发展的局面。……上都城(会宁府),孔庙倍受尊崇。这里,帝师寺蒙古学得到传扬。这里,佛教、道教、伊斯兰教、基督教、萨满教各倡其门,庙宇、道宫、佛殿庄严肃穆、香火兴隆。这里云集天下客商。这里,旅行家、科学家、政治家、学者往来频繁。

——殷继红《元上都文化》

①扩大了疆域版图,促进对边疆地区开发;

②促进少数民族封建化进程;促进中华文明的延续与传承;

③促进民族交融,推动统一多民族国家发展;

④活跃中外交流,促进文化繁荣。

探究:如何认识少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用?

作业

谢谢聆听

Thanks

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进