第9课古代的商路、贸易与文化交流 教学设计

文档属性

| 名称 | 第9课古代的商路、贸易与文化交流 教学设计 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 70.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-21 09:26:49 | ||

图片预览

文档简介

古代的商路、贸易与文化交流

第一部分 课前预设系统

一、课标解读

本课对标课程标准“商路、贸易与文化交流”模块,具体要求是:了解不同时代、不同类型商路的开辟;通过了解商品所体现的特色文化,理解商贸活动在文化交流中所扮演的重要角色。

根据课标要求进行解读,商路是商品贸易的主要通道,商品贸易活动推动了文化交流。就商路而言,从不同时代来看,以1500年为节点,主要分为古代和近代两个时期;从不同类型来看,古代商路有陆上贸易和近海贸易路线,近现代则增加了远洋贸易和空中贸易路线,陆上贸易也增加了新类型。沿着商贸路线进行的商品交换,使不同地域的文化也随之扩散和交流。

二、教学内容分析

本课为《文化交流与传播》第四单元第一课,主要讲述古代世界商路、贸易与文化交流的大致情况。其中以沟通欧亚大陆东西方的、历史最悠久的陆路交通线——丝绸之路为主,同时涉及欧亚大陆内部和沿海的其他重要交通线,通过上述交通线讲述东西方的物质与精神文化交流。对21世纪的“一带一路”建设和人类命运共同体的构建提供了重要的历史经验与依据。

核心概念:丝绸之路、贸易与文化交流

关键问题:丝绸之路对文化交流的影响。

三、教学对象分析

1.知识基础∶本课内容在初中历史七年级上册第14课和《中外历史纲要》及《经济与与社会生活》第12课中多有涉及,学生对丝绸之路已有了一定的认识,可以在此基础上开展史料研习和问题探究。

2.学科素养∶经过以往课程的学习,学生的归纳概括和知识整合能力有所提升,具备交流、合作和发现问题、解决问题的能力,本课重点落实时空观念、史料实证等历史学科素养。

3.学习兴趣∶本课学习主题与当前形势与社会热点密切相关,学生探究兴趣浓厚。

四、教学目标

1.运用时间轴和地图,梳理丝绸之路的发展历程,厘清丝绸之路的概念,分析其特点和影响兴衰变化的因素。

2.通过辨别和研读实物与文献史料,说明张骞通西域的历史意义与丝绸之路在文化交流中的作用。

3.阅读教科书,通过考古发现与文献史料,概述丝绸之路上人员与商贸往来的情况,分析商路贸易对文化交流的影响,增强对“一带一路”和人类命运共同体建设的认同。

五、教学重难点

1.教学重点:丝绸之路的发展历程

2.教学难点:丝绸之路及欧亚大陆其他重要商路的诸多交通线

六、教学立意与整体思路

本课以探究“丝绸之路上的商贸与文化交流”为教学立意,主要通过对考古发现与史料的研习完成对“丝路之踪”“丝路之网”“丝路之联”三个环节的探究,说明丝绸之路的开辟、变化和商品交换对文化交流的影响。

七、板书设计

第二部分 课堂实施系统

一、教学活动过程

(一)导入环节

教师活动:19世纪德国地理学家李希霍芬第一次提出了“丝绸之路”的概念,之后伴随着近代的考古发现与古代文献典籍的相互印证,一点点揭开了丝绸之路的神秘面纱。丝绸之路不仅是中西互通有无的商贸大道,同时还是中西方文化交流与汇通的桥梁,意义深远。

【设计意图】介绍“丝绸之路”的由来,为后续探究做好铺垫。

(二)丝路之踪

我们今天对丝绸之路的探寻从一幅壁画开始。

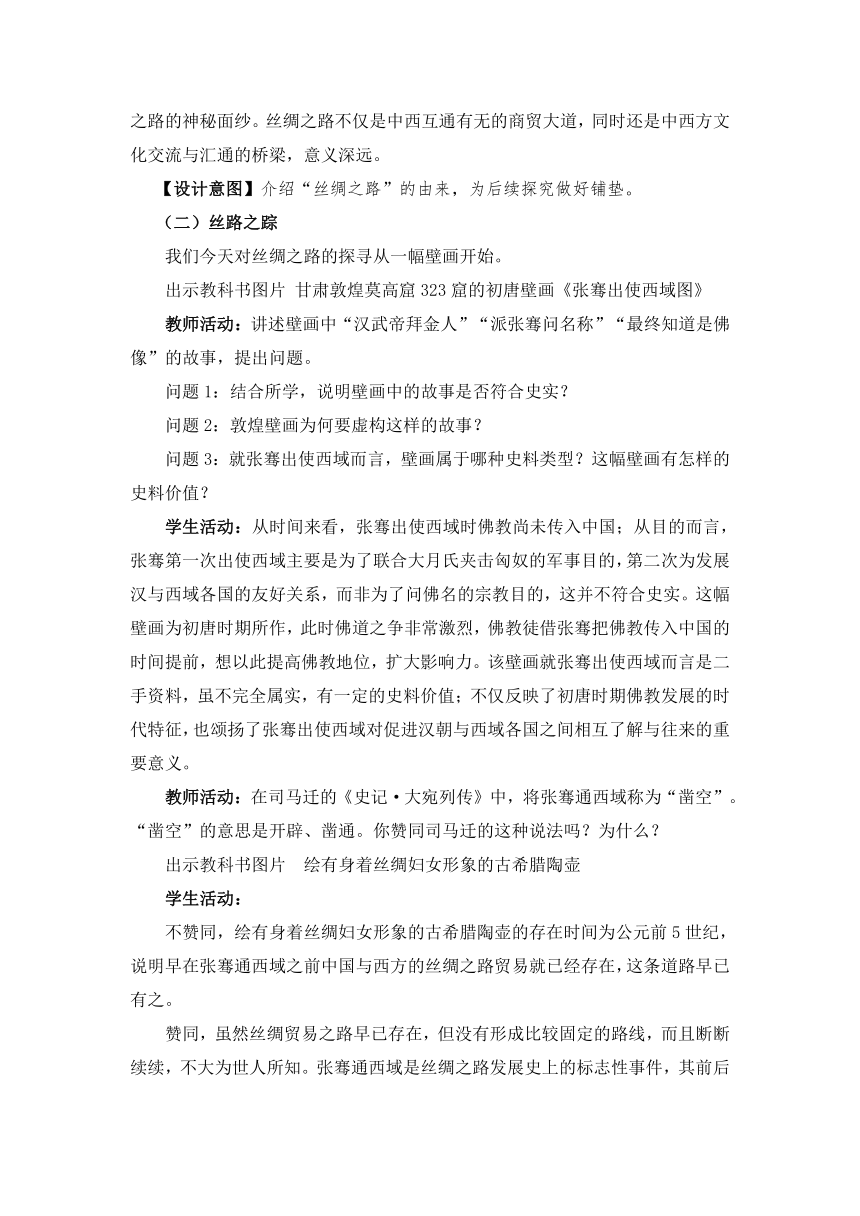

出示教科书图片 甘肃敦煌莫高窟323窟的初唐壁画《张骞出使西域图》

教师活动:讲述壁画中“汉武帝拜金人”“派张骞问名称”“最终知道是佛像”的故事,提出问题。

问题1:结合所学,说明壁画中的故事是否符合史实?

问题2:敦煌壁画为何要虚构这样的故事?

问题3:就张骞出使西域而言,壁画属于哪种史料类型?这幅壁画有怎样的史料价值?

学生活动:从时间来看,张骞出使西域时佛教尚未传入中国;从目的而言,张骞第一次出使西域主要是为了联合大月氏夹击匈奴的军事目的,第二次为发展汉与西域各国的友好关系,而非为了问佛名的宗教目的,这并不符合史实。这幅壁画为初唐时期所作,此时佛道之争非常激烈,佛教徒借张骞把佛教传入中国的时间提前,想以此提高佛教地位,扩大影响力。该壁画就张骞出使西域而言是二手资料,虽不完全属实,有一定的史料价值;不仅反映了初唐时期佛教发展的时代特征,也颂扬了张骞出使西域对促进汉朝与西域各国之间相互了解与往来的重要意义。

教师活动:在司马迁的《史记·大宛列传》中,将张骞通西域称为“凿空”。“凿空”的意思是开辟、凿通。你赞同司马迁的这种说法吗?为什么?

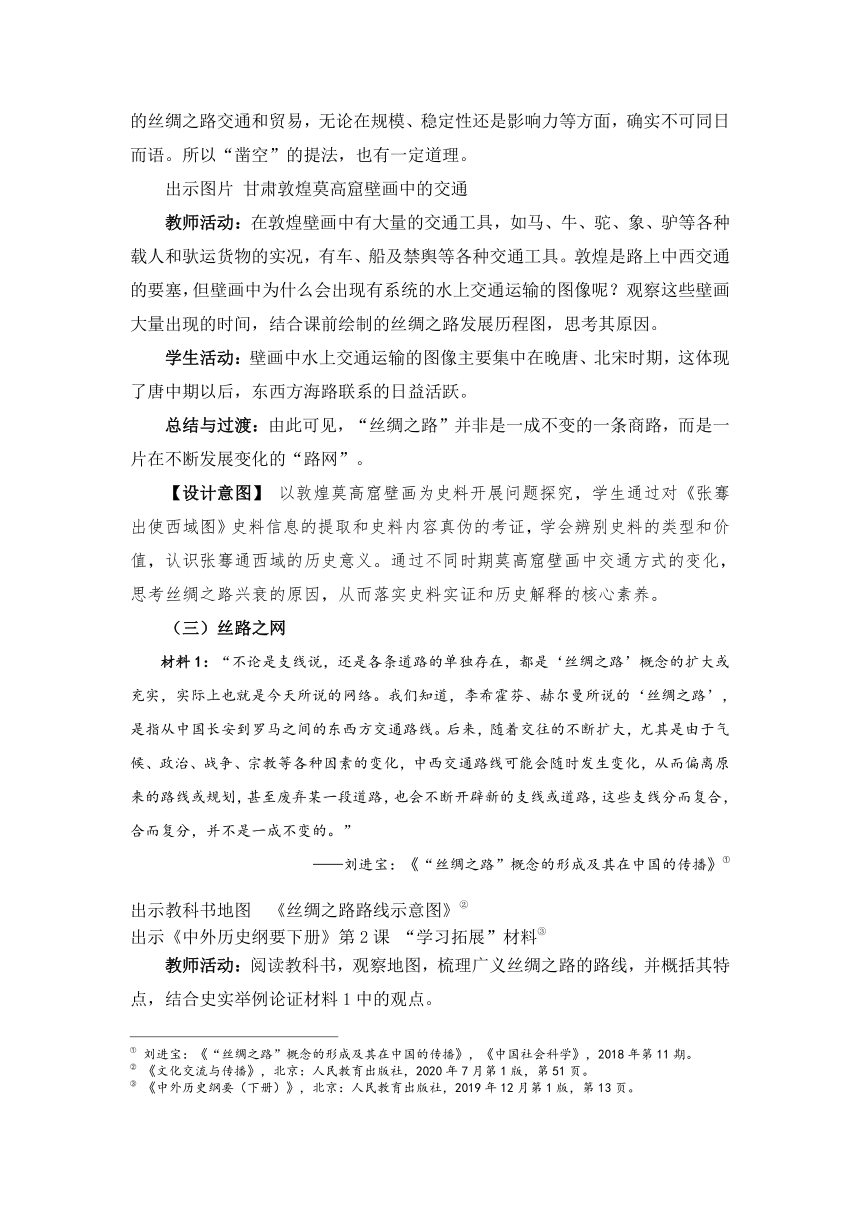

出示教科书图片 绘有身着丝绸妇女形象的古希腊陶壶

学生活动:

不赞同,绘有身着丝绸妇女形象的古希腊陶壶的存在时间为公元前5世纪,说明早在张骞通西域之前中国与西方的丝绸之路贸易就已经存在,这条道路早已有之。

赞同,虽然丝绸贸易之路早已存在,但没有形成比较固定的路线,而且断断续续,不大为世人所知。张骞通西域是丝绸之路发展史上的标志性事件,其前后的丝绸之路交通和贸易,无论在规模、稳定性还是影响力等方面,确实不可同日而语。所以“凿空”的提法,也有一定道理。

出示图片 甘肃敦煌莫高窟壁画中的交通

教师活动:在敦煌壁画中有大量的交通工具,如马、牛、驼、象、驴等各种载人和驮运货物的实况,有车、船及禁舆等各种交通工具。敦煌是路上中西交通的要塞,但壁画中为什么会出现有系统的水上交通运输的图像呢?观察这些壁画大量出现的时间,结合课前绘制的丝绸之路发展历程图,思考其原因。

学生活动:壁画中水上交通运输的图像主要集中在晚唐、北宋时期,这体现了唐中期以后,东西方海路联系的日益活跃。

总结与过渡:由此可见,“丝绸之路”并非是一成不变的一条商路,而是一片在不断发展变化的“路网”。

【设计意图】 以敦煌莫高窟壁画为史料开展问题探究,学生通过对《张骞出使西域图》史料信息的提取和史料内容真伪的考证,学会辨别史料的类型和价值,认识张骞通西域的历史意义。通过不同时期莫高窟壁画中交通方式的变化,思考丝绸之路兴衰的原因,从而落实史料实证和历史解释的核心素养。

(三)丝路之网

材料1:“不论是支线说,还是各条道路的单独存在,都是‘丝绸之路’概念的扩大或充实,实际上也就是今天所说的网络。我们知道,李希霍芬、赫尔曼所说的‘丝绸之路’,是指从中国长安到罗马之间的东西方交通路线。后来,随着交往的不断扩大,尤其是由于气候、政治、战争、宗教等各种因素的变化,中西交通路线可能会随时发生变化,从而偏离原来的路线或规划,甚至废弃某一段道路,也会不断开辟新的支线或道路,这些支线分而复合,合而复分,并不是一成不变的。”

——刘进宝:《“丝绸之路”概念的形成及其在中国的传播》 [1]

出示教科书地图 《丝绸之路路线示意图》 [2]

出示《中外历史纲要下册》第2课 “学习拓展”材料 [3]

教师活动:阅读教科书,观察地图,梳理广义丝绸之路的路线,并概括其特点,结合史实举例论证材料1中的观点。

学生活动:

从时间上来看,丝绸之路是不断兴衰变化的,不同时期有不同的交通要道。从空间上来看,丝绸之路的范围极广,除传统意义上的丝绸之路外,欧亚大陆其他重要的商路还有“草原丝绸之路”“西南丝绸之路”和“海上丝绸之路”。丝绸之路是一个动态概念,随着经济、气候、政治、战争、宗教等各种因素的变化,中西交通路线可能会随时发生变化。如波斯等帝国对道路建设的重视,促成了丝绸之路的畅通;再如唐朝中期以后,受割据、战乱等因素的影响,东西方海路联系的日益活跃。丝绸之路在东西交通中的重要性渐趋下降。

过渡:丝绸之路作为沟通中西方文明的交往之路,它的兴衰变化具有重要影响。

出示教科书“史料阅读”材料 [4] 并补充下列材料。

材料2:3世纪中叶以后,罗马政局混乱、经济低迷,商人东行大为减少,罗马人对丝的认识又退回到丝从树上梳下来的传说。直至6世纪中叶,印度僧侣将蚕卵带到拜占庭罗马,罗马人对蚕丝的来源方有正确认识,并掌握了养蚕、纺织丝绸的技术。 [5]

问题1:从“史料阅读”的材料中可以得到什么结论?

问题2:思考罗马人对蚕丝的来源的认识从何而来?这体现了什么现象?

学生活动:随着时间的推移,知识传播也在逐渐进步。罗马人对蚕丝的来源的认识是经由丝绸之路得以传递的。可见,丝绸之路既是实体经济的交流通道,也是各种文化信息传播的路径。

【设计意图】通过时间轴和地图,厘清丝绸之路概念的外延;通过史实进行论证,阐明影响丝绸之路兴衰的因素;通过罗马人对蚕丝来源认知的变化,思考丝绸之路兴衰变化的影响,落实时空观念、史料实证和历史解释的核心素养。

(四)丝路之联

学生通过表格展示古代丝绸之路中西交往的内容。

教师活动:如果让你画一幅丝绸之路的壁画,你会在画面上描绘哪几类人呢?试结合具体人物,阐述这几类人在丝路交往中的作用。

学生活动:使者、僧人、商人、传教士等。学生通过张骞、法显、鸠摩罗什、玄奘、马可波罗、利玛窦等人物进行举例说明。

出示教科书图片 《唐朝胡商牵骆驼俑》 和 教科书“问题探究”材料 [6]

出示《中外历史纲要上册》第8课 “问题探究”材料 [7]

问题1:你是如何确定图片中商人的胡商身份?

问题2:结合图片和材料,说明粟特人在丝绸之路上扮演了哪些角色?

学生活动:头戴尖顶毡帽,身穿翻领大衣,紧身窄袖袍,下穿紧身裤,脚蹬靴。高鼻深目,满脸络腮胡,颧骨高突,双目圆瞪,为明显的胡人打扮,当时主要被称作粟特人。粟特人不仅是丝绸之路上的中间商,还将外来宗教和中亚西域特色的服饰、音乐、舞蹈、绘画、工艺等传播到中国,促进了丝绸之路上东西方的贸易与文化交流。

出示教科书“历史纵横”材料 [8] 并补充下列材料。

材料3:从9世纪的晚唐到18世纪初的清早期,中国陶瓷持续销往伊斯兰世界最大的商贸中心福斯塔特,其过程延绵逾千年……中国陶瓷仅占陶瓷发现总量的3%……元青花瓷有约300片……15世纪的青花瓷有60片……(16世纪)这类瓷片有约800件……17世纪的青花瓷有350片。

——弓场纪知、黄珊《福斯塔特遗址出土的中国陶瓷——1998-2001年研究成果介绍》 [9]

教师活动:你在材料中可以获取到哪些信息?

学生活动:福斯塔特遗址中出土了中国陶瓷,体现了古代埃及与中国存在商路贸易。其中大量为中国陶瓷的仿制品,可以看出中国文化和中国的陶瓷制造技术通过海上丝绸之路传播到非洲。到了15世纪的青花瓷骤然减少,但到了16、17 世纪青花瓷数量又猛增。随着15世纪以来中国的海禁政策让对外贸易遇冷,而16、17世纪伴随着新航路开辟,对外贸易扩大,但西方国家在对外贸易中占据主导权。

由此可见,“丝绸之路等商路不仅是商贸路线,而且是中西文化交流的桥梁。”商路贸易是文化传播的重要途径。

【设计意图】通过唐朝胡商牵骆驼佣和福斯塔特遗址的考古发现,结合史料,阐述丝绸之路上的人员、货物往来,通过瓷器背后体现的特色文化认识商路贸易对文化交流的重要作用,落实历史解释、史料实证的核心素养。

二、本课小结

依据板书概括本课内容。总之,“丝绸之路”四个字虽然简单,但作为一个历史概念,内涵十分丰富。正如学者所指出的那样:“今天,在用词上最微妙的改变,是最终去掉了‘贸易’二字,固定为‘丝绸之路’,从而抹掉了商业的铜臭,只留下丝绸的美好。如今“丝绸之路”具有了超越贸易活动的更加宽泛含义,这便是后人对其灌注的政治、文化内涵。我们今天说:丝绸之路象征着友谊和平。这是李希霍芬绝想不到的。”

第三部分 课后评价系统

一、教学评价

依据历史学科核心素养水平和学业质量水平划分:

水平1:能够依据唯物史观说明影响丝绸之路兴衰变化的原因;能够梳理丝绸之路的发展历程;能够通过不同史料获取信息,概述丝绸之路和商品贸易对文化交流的影响。

水平2:能够依据唯物史观说明影响丝绸之路兴衰变化的原因;能够利用时间轴梳理丝绸之路的发展历程;能够区分不同史料的类型,说明史料的价值,运用史料论证自己的观点,对丝绸之路概念做出解释。

水平3 :能够对不同时期丝绸之路的发展概况进行描述并进行分析;能够利用不同类型的史料对丝绸之路对文化交流的意义进行论证;能够通过学习,增强对“一带一路”和人类命运共同体建设的认同。

水平4:能够厘清丝绸之路的概念,分析其影响因素;能够辨别史料的真伪,认识史料的价值,说明丝绸之路及商路贸易在文化交流中发挥的作用,增强对“一带一路”和人类命运共同体建设的认同。

二、本节学业质量水平检测

阅读材料,回答问题。

材料 丝绸之路虽名为丝绸但交易的商品却不止于丝绸,关于这条商道还有“玉石之路”、“青铜之路”、“漆器之路”、“瓷器之路”、“茶马古道”和“稻米之路”等多种说法。实际上,它是自古以来中国与域外进行经济、科技与文化交流途径的统称。

——王思明:《外来作物如何影响中国人的生活》

问题:请结合所学知识,为丝绸之路拟定一个称号,并运用具体史实,予以论述。(要求:以“交流之路”为主题进行论证,要求史实准确,论证充分,表达清晰)

示例:商贸交流之路

唐前期,东西贸易往来以陆路为主,唐朝中后期,受割据、战乱等因素影响,海上贸易日益兴盛,广州、扬州等地成为重要对外贸易港口。丝绸、瓷器、茶叶等成为中国大宗出口商品,沿海路外销东南亚、波斯湾、红海沿岸等地。唐都长安聚集各国使节、商人、侨民,成为当时国际性大都会。阿拉伯商人在亚、非、欧三洲从事中介贸易,活动范围遍及世界各主要文明区域。商业贸易的发展促进不同地区、不同国家之间的交流,大大丰富了人们的物质生活和精神生活。

三、教学设计特点与反思

在中国的历史文献中找不到“丝绸之路”这个词,现在也看不到两千多年前的“路”。那么,丝绸之路从何说起?又是怎样确认这条路线曾经存在?这是任世江先生在著作中提出的疑问。古代的丝绸之路不可能保留至今,但是在史料的零星记载和近代的考古发现中我们可以勾勒出丝绸之路的线条。因此本课主要开展史料教学,尤其侧重对教科书中史料资源的挖掘。通过区分不同史料的类型,对史料真伪进行辨析,利用史料作为论据论证观点,激发学生兴趣,引导学生探究丝绸之路的开通、变化和对文化交流的意义,重点落实历史解释和史料实证的核心素养。

本课的教学设计也存在很多不足之处,如衔接过渡不太自然,课堂生成性问题没能进一步探究等,还存在很大的上升空间。

^1 刘进宝:《“丝绸之路”概念的形成及其在中国的传播》,《中国社会科学》,2018年第11期。

^2 《文化交流与传播》,北京:人民教育出版社,2020年7月第1版,第51页。

^3 《中外历史纲要(下册)》,北京:人民教育出版社,2019年12月第1版,第13页。

^4 《文化交流与传播》,北京:人民教育出版社,2020年7月第1版,第50页。

^5 冯天瑜:《开辟“丝绸之路”的三大动力源》,《湖北社会科学》,2014年第9期。

^6 《文化交流与传播》,北京:人民教育出版社,2020年7月第1版,第54页。

^7 《中外历史纲要(上册)》,北京:人民教育出版社,2019年8月第1版,第47页。

^8 《文化交流与传播》,北京:人民教育出版社,2020年7月第1版,第53页。

^9 王娟:《以“史料”之形,载“素养”之魂》,《中学历史教学参考》,2022年第11期。

第一部分 课前预设系统

一、课标解读

本课对标课程标准“商路、贸易与文化交流”模块,具体要求是:了解不同时代、不同类型商路的开辟;通过了解商品所体现的特色文化,理解商贸活动在文化交流中所扮演的重要角色。

根据课标要求进行解读,商路是商品贸易的主要通道,商品贸易活动推动了文化交流。就商路而言,从不同时代来看,以1500年为节点,主要分为古代和近代两个时期;从不同类型来看,古代商路有陆上贸易和近海贸易路线,近现代则增加了远洋贸易和空中贸易路线,陆上贸易也增加了新类型。沿着商贸路线进行的商品交换,使不同地域的文化也随之扩散和交流。

二、教学内容分析

本课为《文化交流与传播》第四单元第一课,主要讲述古代世界商路、贸易与文化交流的大致情况。其中以沟通欧亚大陆东西方的、历史最悠久的陆路交通线——丝绸之路为主,同时涉及欧亚大陆内部和沿海的其他重要交通线,通过上述交通线讲述东西方的物质与精神文化交流。对21世纪的“一带一路”建设和人类命运共同体的构建提供了重要的历史经验与依据。

核心概念:丝绸之路、贸易与文化交流

关键问题:丝绸之路对文化交流的影响。

三、教学对象分析

1.知识基础∶本课内容在初中历史七年级上册第14课和《中外历史纲要》及《经济与与社会生活》第12课中多有涉及,学生对丝绸之路已有了一定的认识,可以在此基础上开展史料研习和问题探究。

2.学科素养∶经过以往课程的学习,学生的归纳概括和知识整合能力有所提升,具备交流、合作和发现问题、解决问题的能力,本课重点落实时空观念、史料实证等历史学科素养。

3.学习兴趣∶本课学习主题与当前形势与社会热点密切相关,学生探究兴趣浓厚。

四、教学目标

1.运用时间轴和地图,梳理丝绸之路的发展历程,厘清丝绸之路的概念,分析其特点和影响兴衰变化的因素。

2.通过辨别和研读实物与文献史料,说明张骞通西域的历史意义与丝绸之路在文化交流中的作用。

3.阅读教科书,通过考古发现与文献史料,概述丝绸之路上人员与商贸往来的情况,分析商路贸易对文化交流的影响,增强对“一带一路”和人类命运共同体建设的认同。

五、教学重难点

1.教学重点:丝绸之路的发展历程

2.教学难点:丝绸之路及欧亚大陆其他重要商路的诸多交通线

六、教学立意与整体思路

本课以探究“丝绸之路上的商贸与文化交流”为教学立意,主要通过对考古发现与史料的研习完成对“丝路之踪”“丝路之网”“丝路之联”三个环节的探究,说明丝绸之路的开辟、变化和商品交换对文化交流的影响。

七、板书设计

第二部分 课堂实施系统

一、教学活动过程

(一)导入环节

教师活动:19世纪德国地理学家李希霍芬第一次提出了“丝绸之路”的概念,之后伴随着近代的考古发现与古代文献典籍的相互印证,一点点揭开了丝绸之路的神秘面纱。丝绸之路不仅是中西互通有无的商贸大道,同时还是中西方文化交流与汇通的桥梁,意义深远。

【设计意图】介绍“丝绸之路”的由来,为后续探究做好铺垫。

(二)丝路之踪

我们今天对丝绸之路的探寻从一幅壁画开始。

出示教科书图片 甘肃敦煌莫高窟323窟的初唐壁画《张骞出使西域图》

教师活动:讲述壁画中“汉武帝拜金人”“派张骞问名称”“最终知道是佛像”的故事,提出问题。

问题1:结合所学,说明壁画中的故事是否符合史实?

问题2:敦煌壁画为何要虚构这样的故事?

问题3:就张骞出使西域而言,壁画属于哪种史料类型?这幅壁画有怎样的史料价值?

学生活动:从时间来看,张骞出使西域时佛教尚未传入中国;从目的而言,张骞第一次出使西域主要是为了联合大月氏夹击匈奴的军事目的,第二次为发展汉与西域各国的友好关系,而非为了问佛名的宗教目的,这并不符合史实。这幅壁画为初唐时期所作,此时佛道之争非常激烈,佛教徒借张骞把佛教传入中国的时间提前,想以此提高佛教地位,扩大影响力。该壁画就张骞出使西域而言是二手资料,虽不完全属实,有一定的史料价值;不仅反映了初唐时期佛教发展的时代特征,也颂扬了张骞出使西域对促进汉朝与西域各国之间相互了解与往来的重要意义。

教师活动:在司马迁的《史记·大宛列传》中,将张骞通西域称为“凿空”。“凿空”的意思是开辟、凿通。你赞同司马迁的这种说法吗?为什么?

出示教科书图片 绘有身着丝绸妇女形象的古希腊陶壶

学生活动:

不赞同,绘有身着丝绸妇女形象的古希腊陶壶的存在时间为公元前5世纪,说明早在张骞通西域之前中国与西方的丝绸之路贸易就已经存在,这条道路早已有之。

赞同,虽然丝绸贸易之路早已存在,但没有形成比较固定的路线,而且断断续续,不大为世人所知。张骞通西域是丝绸之路发展史上的标志性事件,其前后的丝绸之路交通和贸易,无论在规模、稳定性还是影响力等方面,确实不可同日而语。所以“凿空”的提法,也有一定道理。

出示图片 甘肃敦煌莫高窟壁画中的交通

教师活动:在敦煌壁画中有大量的交通工具,如马、牛、驼、象、驴等各种载人和驮运货物的实况,有车、船及禁舆等各种交通工具。敦煌是路上中西交通的要塞,但壁画中为什么会出现有系统的水上交通运输的图像呢?观察这些壁画大量出现的时间,结合课前绘制的丝绸之路发展历程图,思考其原因。

学生活动:壁画中水上交通运输的图像主要集中在晚唐、北宋时期,这体现了唐中期以后,东西方海路联系的日益活跃。

总结与过渡:由此可见,“丝绸之路”并非是一成不变的一条商路,而是一片在不断发展变化的“路网”。

【设计意图】 以敦煌莫高窟壁画为史料开展问题探究,学生通过对《张骞出使西域图》史料信息的提取和史料内容真伪的考证,学会辨别史料的类型和价值,认识张骞通西域的历史意义。通过不同时期莫高窟壁画中交通方式的变化,思考丝绸之路兴衰的原因,从而落实史料实证和历史解释的核心素养。

(三)丝路之网

材料1:“不论是支线说,还是各条道路的单独存在,都是‘丝绸之路’概念的扩大或充实,实际上也就是今天所说的网络。我们知道,李希霍芬、赫尔曼所说的‘丝绸之路’,是指从中国长安到罗马之间的东西方交通路线。后来,随着交往的不断扩大,尤其是由于气候、政治、战争、宗教等各种因素的变化,中西交通路线可能会随时发生变化,从而偏离原来的路线或规划,甚至废弃某一段道路,也会不断开辟新的支线或道路,这些支线分而复合,合而复分,并不是一成不变的。”

——刘进宝:《“丝绸之路”概念的形成及其在中国的传播》 [1]

出示教科书地图 《丝绸之路路线示意图》 [2]

出示《中外历史纲要下册》第2课 “学习拓展”材料 [3]

教师活动:阅读教科书,观察地图,梳理广义丝绸之路的路线,并概括其特点,结合史实举例论证材料1中的观点。

学生活动:

从时间上来看,丝绸之路是不断兴衰变化的,不同时期有不同的交通要道。从空间上来看,丝绸之路的范围极广,除传统意义上的丝绸之路外,欧亚大陆其他重要的商路还有“草原丝绸之路”“西南丝绸之路”和“海上丝绸之路”。丝绸之路是一个动态概念,随着经济、气候、政治、战争、宗教等各种因素的变化,中西交通路线可能会随时发生变化。如波斯等帝国对道路建设的重视,促成了丝绸之路的畅通;再如唐朝中期以后,受割据、战乱等因素的影响,东西方海路联系的日益活跃。丝绸之路在东西交通中的重要性渐趋下降。

过渡:丝绸之路作为沟通中西方文明的交往之路,它的兴衰变化具有重要影响。

出示教科书“史料阅读”材料 [4] 并补充下列材料。

材料2:3世纪中叶以后,罗马政局混乱、经济低迷,商人东行大为减少,罗马人对丝的认识又退回到丝从树上梳下来的传说。直至6世纪中叶,印度僧侣将蚕卵带到拜占庭罗马,罗马人对蚕丝的来源方有正确认识,并掌握了养蚕、纺织丝绸的技术。 [5]

问题1:从“史料阅读”的材料中可以得到什么结论?

问题2:思考罗马人对蚕丝的来源的认识从何而来?这体现了什么现象?

学生活动:随着时间的推移,知识传播也在逐渐进步。罗马人对蚕丝的来源的认识是经由丝绸之路得以传递的。可见,丝绸之路既是实体经济的交流通道,也是各种文化信息传播的路径。

【设计意图】通过时间轴和地图,厘清丝绸之路概念的外延;通过史实进行论证,阐明影响丝绸之路兴衰的因素;通过罗马人对蚕丝来源认知的变化,思考丝绸之路兴衰变化的影响,落实时空观念、史料实证和历史解释的核心素养。

(四)丝路之联

学生通过表格展示古代丝绸之路中西交往的内容。

教师活动:如果让你画一幅丝绸之路的壁画,你会在画面上描绘哪几类人呢?试结合具体人物,阐述这几类人在丝路交往中的作用。

学生活动:使者、僧人、商人、传教士等。学生通过张骞、法显、鸠摩罗什、玄奘、马可波罗、利玛窦等人物进行举例说明。

出示教科书图片 《唐朝胡商牵骆驼俑》 和 教科书“问题探究”材料 [6]

出示《中外历史纲要上册》第8课 “问题探究”材料 [7]

问题1:你是如何确定图片中商人的胡商身份?

问题2:结合图片和材料,说明粟特人在丝绸之路上扮演了哪些角色?

学生活动:头戴尖顶毡帽,身穿翻领大衣,紧身窄袖袍,下穿紧身裤,脚蹬靴。高鼻深目,满脸络腮胡,颧骨高突,双目圆瞪,为明显的胡人打扮,当时主要被称作粟特人。粟特人不仅是丝绸之路上的中间商,还将外来宗教和中亚西域特色的服饰、音乐、舞蹈、绘画、工艺等传播到中国,促进了丝绸之路上东西方的贸易与文化交流。

出示教科书“历史纵横”材料 [8] 并补充下列材料。

材料3:从9世纪的晚唐到18世纪初的清早期,中国陶瓷持续销往伊斯兰世界最大的商贸中心福斯塔特,其过程延绵逾千年……中国陶瓷仅占陶瓷发现总量的3%……元青花瓷有约300片……15世纪的青花瓷有60片……(16世纪)这类瓷片有约800件……17世纪的青花瓷有350片。

——弓场纪知、黄珊《福斯塔特遗址出土的中国陶瓷——1998-2001年研究成果介绍》 [9]

教师活动:你在材料中可以获取到哪些信息?

学生活动:福斯塔特遗址中出土了中国陶瓷,体现了古代埃及与中国存在商路贸易。其中大量为中国陶瓷的仿制品,可以看出中国文化和中国的陶瓷制造技术通过海上丝绸之路传播到非洲。到了15世纪的青花瓷骤然减少,但到了16、17 世纪青花瓷数量又猛增。随着15世纪以来中国的海禁政策让对外贸易遇冷,而16、17世纪伴随着新航路开辟,对外贸易扩大,但西方国家在对外贸易中占据主导权。

由此可见,“丝绸之路等商路不仅是商贸路线,而且是中西文化交流的桥梁。”商路贸易是文化传播的重要途径。

【设计意图】通过唐朝胡商牵骆驼佣和福斯塔特遗址的考古发现,结合史料,阐述丝绸之路上的人员、货物往来,通过瓷器背后体现的特色文化认识商路贸易对文化交流的重要作用,落实历史解释、史料实证的核心素养。

二、本课小结

依据板书概括本课内容。总之,“丝绸之路”四个字虽然简单,但作为一个历史概念,内涵十分丰富。正如学者所指出的那样:“今天,在用词上最微妙的改变,是最终去掉了‘贸易’二字,固定为‘丝绸之路’,从而抹掉了商业的铜臭,只留下丝绸的美好。如今“丝绸之路”具有了超越贸易活动的更加宽泛含义,这便是后人对其灌注的政治、文化内涵。我们今天说:丝绸之路象征着友谊和平。这是李希霍芬绝想不到的。”

第三部分 课后评价系统

一、教学评价

依据历史学科核心素养水平和学业质量水平划分:

水平1:能够依据唯物史观说明影响丝绸之路兴衰变化的原因;能够梳理丝绸之路的发展历程;能够通过不同史料获取信息,概述丝绸之路和商品贸易对文化交流的影响。

水平2:能够依据唯物史观说明影响丝绸之路兴衰变化的原因;能够利用时间轴梳理丝绸之路的发展历程;能够区分不同史料的类型,说明史料的价值,运用史料论证自己的观点,对丝绸之路概念做出解释。

水平3 :能够对不同时期丝绸之路的发展概况进行描述并进行分析;能够利用不同类型的史料对丝绸之路对文化交流的意义进行论证;能够通过学习,增强对“一带一路”和人类命运共同体建设的认同。

水平4:能够厘清丝绸之路的概念,分析其影响因素;能够辨别史料的真伪,认识史料的价值,说明丝绸之路及商路贸易在文化交流中发挥的作用,增强对“一带一路”和人类命运共同体建设的认同。

二、本节学业质量水平检测

阅读材料,回答问题。

材料 丝绸之路虽名为丝绸但交易的商品却不止于丝绸,关于这条商道还有“玉石之路”、“青铜之路”、“漆器之路”、“瓷器之路”、“茶马古道”和“稻米之路”等多种说法。实际上,它是自古以来中国与域外进行经济、科技与文化交流途径的统称。

——王思明:《外来作物如何影响中国人的生活》

问题:请结合所学知识,为丝绸之路拟定一个称号,并运用具体史实,予以论述。(要求:以“交流之路”为主题进行论证,要求史实准确,论证充分,表达清晰)

示例:商贸交流之路

唐前期,东西贸易往来以陆路为主,唐朝中后期,受割据、战乱等因素影响,海上贸易日益兴盛,广州、扬州等地成为重要对外贸易港口。丝绸、瓷器、茶叶等成为中国大宗出口商品,沿海路外销东南亚、波斯湾、红海沿岸等地。唐都长安聚集各国使节、商人、侨民,成为当时国际性大都会。阿拉伯商人在亚、非、欧三洲从事中介贸易,活动范围遍及世界各主要文明区域。商业贸易的发展促进不同地区、不同国家之间的交流,大大丰富了人们的物质生活和精神生活。

三、教学设计特点与反思

在中国的历史文献中找不到“丝绸之路”这个词,现在也看不到两千多年前的“路”。那么,丝绸之路从何说起?又是怎样确认这条路线曾经存在?这是任世江先生在著作中提出的疑问。古代的丝绸之路不可能保留至今,但是在史料的零星记载和近代的考古发现中我们可以勾勒出丝绸之路的线条。因此本课主要开展史料教学,尤其侧重对教科书中史料资源的挖掘。通过区分不同史料的类型,对史料真伪进行辨析,利用史料作为论据论证观点,激发学生兴趣,引导学生探究丝绸之路的开通、变化和对文化交流的意义,重点落实历史解释和史料实证的核心素养。

本课的教学设计也存在很多不足之处,如衔接过渡不太自然,课堂生成性问题没能进一步探究等,还存在很大的上升空间。

^1 刘进宝:《“丝绸之路”概念的形成及其在中国的传播》,《中国社会科学》,2018年第11期。

^2 《文化交流与传播》,北京:人民教育出版社,2020年7月第1版,第51页。

^3 《中外历史纲要(下册)》,北京:人民教育出版社,2019年12月第1版,第13页。

^4 《文化交流与传播》,北京:人民教育出版社,2020年7月第1版,第50页。

^5 冯天瑜:《开辟“丝绸之路”的三大动力源》,《湖北社会科学》,2014年第9期。

^6 《文化交流与传播》,北京:人民教育出版社,2020年7月第1版,第54页。

^7 《中外历史纲要(上册)》,北京:人民教育出版社,2019年8月第1版,第47页。

^8 《文化交流与传播》,北京:人民教育出版社,2020年7月第1版,第53页。

^9 王娟:《以“史料”之形,载“素养”之魂》,《中学历史教学参考》,2022年第11期。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享