惠城区2024—2025学年度第一学期期末教学质量检测七年级历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 惠城区2024—2025学年度第一学期期末教学质量检测七年级历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-20 20:33:41 | ||

图片预览

文档简介

惠城区2024—2025学年度第一学期期末教学质量检测

七年级历史试题

(说明:本试卷共8页,33小题,满分100分。考试用时80分钟。)

一、选择题:本大题共30小题,每题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

元谋人是我国境内目前已知的最早的古人类,他们已经能够制作工具,知道用火。最能支持这一结论的是

A.遗址中发现粗糙的石器、炭屑和烧骨

B.《韩非子》关于远古时代的记述

C.《山海经》有关天文地理知识的记载

D.历史研究学者的推测和论述文章

小唐同学想了解旧石器时代中国古人类制作石器的技术情况,他可以去

A.周口店遗址 B.半坡遗址

C.河姆渡遗址 D.良渚遗址

仰韶文化是我国新石器时代晚期的一种文化类型,其分布省份有陕西、河南、山西、甘肃、河北等地区。仰韶文化制陶业发达,不少出土的彩陶器被视为艺术珍品。据此判断,下列遗址中最有可能成为考古学家研究仰韶文化类型的对象是

A.辽阳牛梁河遗址 B.北京人遗址

C.余杭河姆渡遗址 D.西安半坡遗址

四川三星堆遗址出土的部分文物与山东大汶口文化遗址、浙江良渚文化遗址和山西陶寺遗址出土的极度相似,这些考古发现最能印证

A.中华文明多元一体 B.中华文明内涵丰富

C.中华文明历史悠久 D.中华文明趋于统一

梁启超在《饮冰室合集》中写道:“华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通各去小异而存大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也”。与华夏民族形成密切相关的人物是

A.尧 B.炎帝和黄帝

C.商汤王 D.秦孝公

据《史记》记载,春秋时期,楚国国君熊通要求提升自己的爵位等级,遭到周桓王拒绝。熊通怒称现在周边地区都归附了楚国,“而王不加位,我自尊耳”,“乃自立,为(楚)武王”。这表明当时周朝

A.礼乐制度不复存在 B.王位世袭制度消亡

C.宗法制度开始解体 D.分封制度受到挑战

下列用于研究西周灭亡原因的材料中,可信度最高的史料是

A.《诗经》 赫赫宗周,褒姒灭之。

B.《吕氏春秋》 幽王欲褒姒之笑也,因数击鼓,诸侯之兵数至而无寇。

C.清华简(出土的战国竹简) 记载了周幽王进攻申国,申侯联络戎族打败周幽王,西周灭亡,并没有“烽火戏诸侯”的故事。

D.历史学家的观点 举烽传警乃汉代备匈奴之事,非周代所能有。

许多成语来源于历史,如退避三舍、卧薪尝胆、围魏救赵、纸上谈兵等。这些成语反映出春秋战国时期的时代特点是

A.诸侯争霸兼并不断 B.生产技术不断发展

C.封建制度开始建立 D.统一局面已经形成

“战国时期,铁制工具和牛耕的使用进一步推广,社会生产力水平不断提高,新兴地主阶级的势力增强。为适应社会政治经济的变化,各诸侯国统治者实行变法改革,确立新的政治经济秩序,以求富国强兵,在兼并战争中取胜。”材料说明的是战国时期各国进行变法的

A.背景 B.特点

C.内容 D.影响

都江堰在修筑时善于利用各种不同的地形、水势,采取无坝分水,壅江排沙,继而自然涨溉,譬如鱼嘴、飞沙、宝瓶口等均是顺应水势。这说明,都江堰修筑的重要原则是

A.连接南北 B.就地取材

C.堵疏结合 D.因地制宜

老子主张“无为而治”,孔子提倡‘为政以德”,墨子主张“兼爱”“非攻”,韩非强调“以法治国”。他们提出这些主张的共同目的是

A.推崇西周制度 B.支持兼并战争

C.解决社会问题 D.追求精神自由

题12图为甲骨文“春”“夏”“秋”“冬”四字。这些文字表明

题12图

A.有文字可考的历史是从商朝开始 B.商朝时期我国原始农业开始兴起

C.农业生产是商朝重要的经济活动 D.甲骨文记录农业生产的内容最多

在郭家庄发掘的160号商代墓中,出土青铜礼器40件……器表均有精美的纹饰和族徽文字, 还有28件青铜乐器和生产工具,220件青铜兵器和900多枚铜镞。”对此解读准确的是

A.商代人缺乏审美意识 B.青铜器的种类单一

C.器表上文字是甲骨文 D.青铜器的功能多样

据《史记》记载,陈胜、吴广率队戍边为大雨所阻,按秦法应当斩首,情急之下揭竿而起。但据湖北云梦出土的秦简记载,遇有不可抗力的“水雨”误了徭役是不受惩罚的。由此可见

A.文献解读必须依赖考古佐证 B.历史真相不可能真正被认知

C.考古是认知历史的唯一途径 D.历史研究需要经过多元互证

历史事实,是指客观发生的历史事件。历史观点,是指从一定立场或角度出发,对历史事物所持的看法。以下属于历史观点的是

A.秦始皇在全国大规模征调民力服徭役和兵役

B.秦始皇下令烧毁各国史书和民间收藏的诸子百家著作

C.秦的暴政加剧了社会矛盾,加速了秦的灭亡

D.陈胜、吴广的余部坚持战斗,后来加入其他反秦队伍

西汉初年,府库空虚,财政困难,统治者让部分士兵还乡务农,同时对农民减轻田租,十五税一。这表明,汉初统治者的治国政策是

A.依法治国 B.民贵君轻

C.休养生息 D.整顿吏治

《汉武帝和他的时代》一书在评价一项政策时指出:这是一招釜底抽薪之计,把原来的诸侯国割裂成了若干个小国,小国的实力自然不能跟大国比,要对抗中央那就难了。这项政策

A.增加了国家财政收入 B.巩固了大一统的局面

C.促进了各地经济交流 D.培养了大量儒学人才

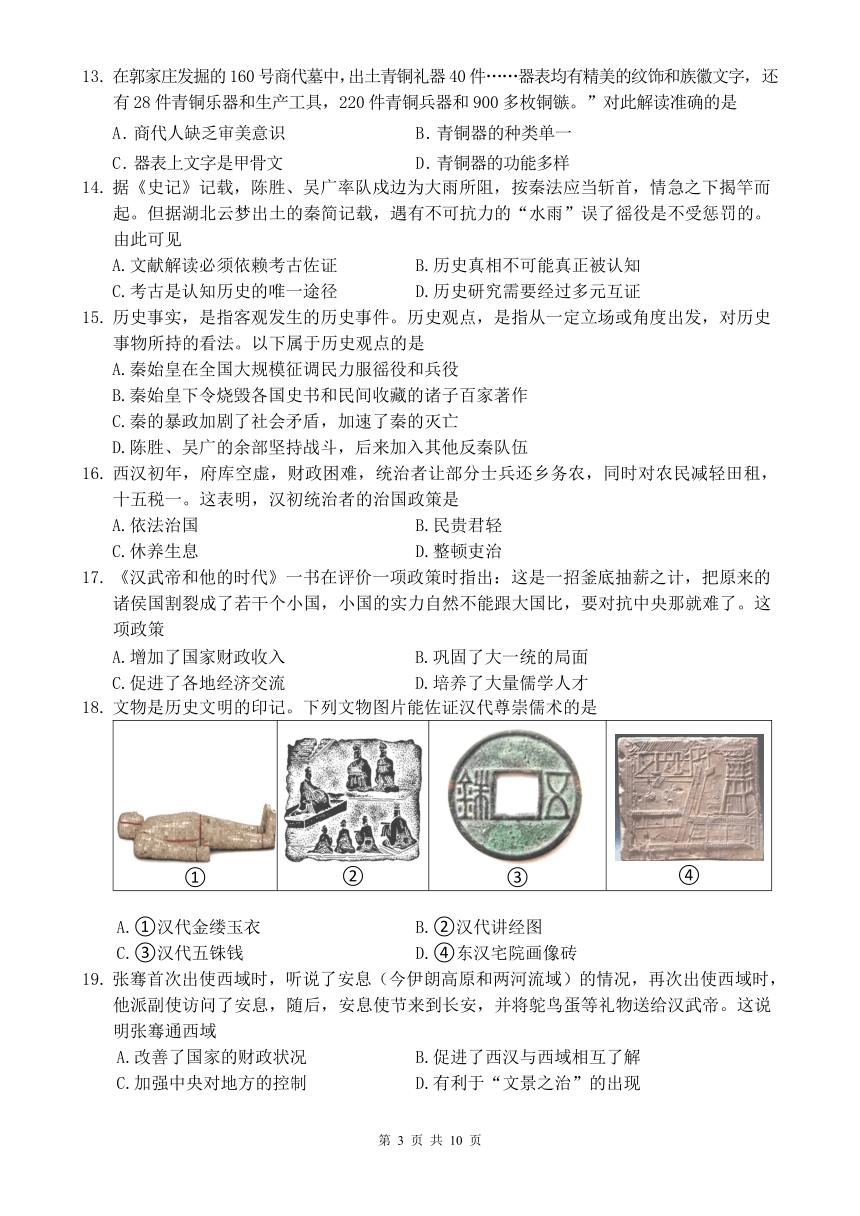

文物是历史文明的印记。下列文物图片能佐证汉代尊崇儒术的是

① ② ③ ④

A.①汉代金缕玉衣 B.②汉代讲经图

C.③汉代五铢钱 D.④东汉宅院画像砖

张骞首次出使西域时,听说了安息(今伊朗高原和两河流域)的情况,再次出使西域时,他派副使访问了安息,随后,安息使节来到长安,并将鸵鸟蛋等礼物送给汉武帝。这说明张骞通西域

A.改善了国家的财政状况 B.促进了西汉与西域相互了解

C.加强中央对地方的控制 D.有利于“文景之治”的出现

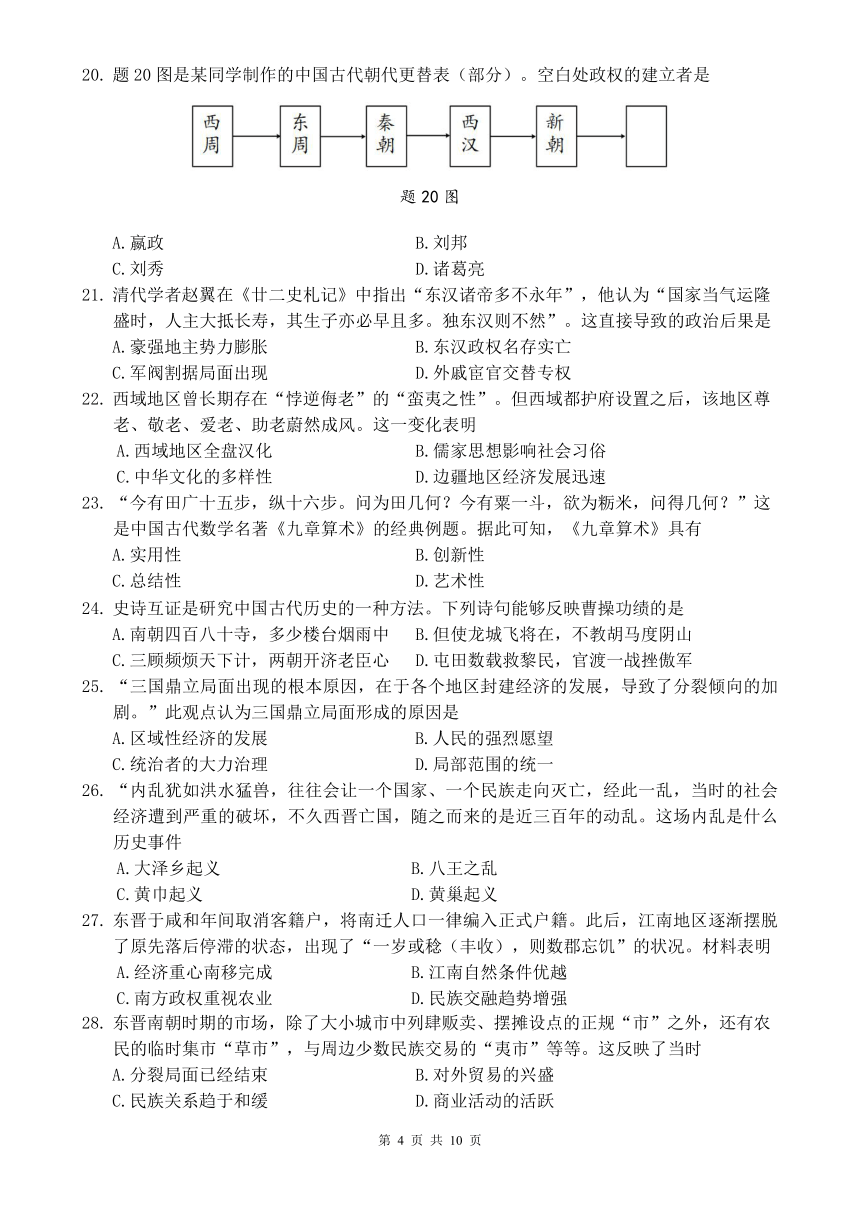

题20图是某同学制作的中国古代朝代更替表(部分)。空白处政权的建立者是

题20图

A.嬴政 B.刘邦

C.刘秀 D.诸葛亮

清代学者赵翼在《廿二史札记》中指出“东汉诸帝多不永年”,他认为“国家当气运隆盛时,人主大抵长寿,其生子亦必早且多。独东汉则不然”。这直接导致的政治后果是

A.豪强地主势力膨胀 B.东汉政权名存实亡

C.军阀割据局面出现 D.外戚宦官交替专权

西域地区曾长期存在“悖逆侮老”的“蛮夷之性”。但西域都护府设置之后,该地区尊老、敬老、爱老、助老蔚然成风。这一变化表明

A.西域地区全盘汉化 B.儒家思想影响社会习俗

C.中华文化的多样性 D.边疆地区经济发展迅速

“今有田广十五步,纵十六步。问为田几何?今有粟一斗,欲为粝米,问得几何?”这是中国古代数学名著《九章算术》的经典例题。据此可知,《九章算术》具有

A.实用性 B.创新性

C.总结性 D.艺术性

史诗互证是研究中国古代历史的一种方法。下列诗句能够反映曹操功绩的是

A.南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中 B.但使龙城飞将在,不教胡马度阴山

C.三顾频烦天下计,两朝开济老臣心 D.屯田数载救黎民,官渡一战挫傲军

“三国鼎立局面出现的根本原因,在于各个地区封建经济的发展,导致了分裂倾向的加剧。”此观点认为三国鼎立局面形成的原因是

A.区域性经济的发展 B.人民的强烈愿望

C.统治者的大力治理 D.局部范围的统一

“内乱犹如洪水猛兽,往往会让一个国家、一个民族走向灭亡,经此一乱,当时的社会经济遭到严重的破坏,不久西晋亡国,随之而来的是近三百年的动乱。这场内乱是什么历史事件

A.大泽乡起义 B.八王之乱

C.黄巾起义 D.黄巢起义

东晋于咸和年间取消客籍户,将南迁人口一律编入正式户籍。此后,江南地区逐渐摆脱了原先落后停滞的状态,出现了“一岁或稔(丰收),则数郡忘饥”的状况。材料表明

A.经济重心南移完成 B.江南自然条件优越

C.南方政权重视农业 D.民族交融趋势增强

东晋南朝时期的市场,除了大小城市中列肆贩卖、摆摊设点的正规“市”之外,还有农民的临时集市“草市”,与周边少数民族交易的“夷市”等等。这反映了当时

A.分裂局面已经结束 B.对外贸易的兴盛

C.民族关系趋于和缓 D.商业活动的活跃

题29表是部分统治者推行的措施。据此可知,他们都

题29表

人物 措施

光武帝 减轻农民负担,惩处贪官污吏

曹操 组织军队和流民从事农业生产,大力兴修水利

苻坚 招抚流民,减赋禁奢

A.鼓励生产,厉行节约 B.整顿吏治,居安思危

C.体恤民情,改善民生 D.高瞻远瞩,致力改革

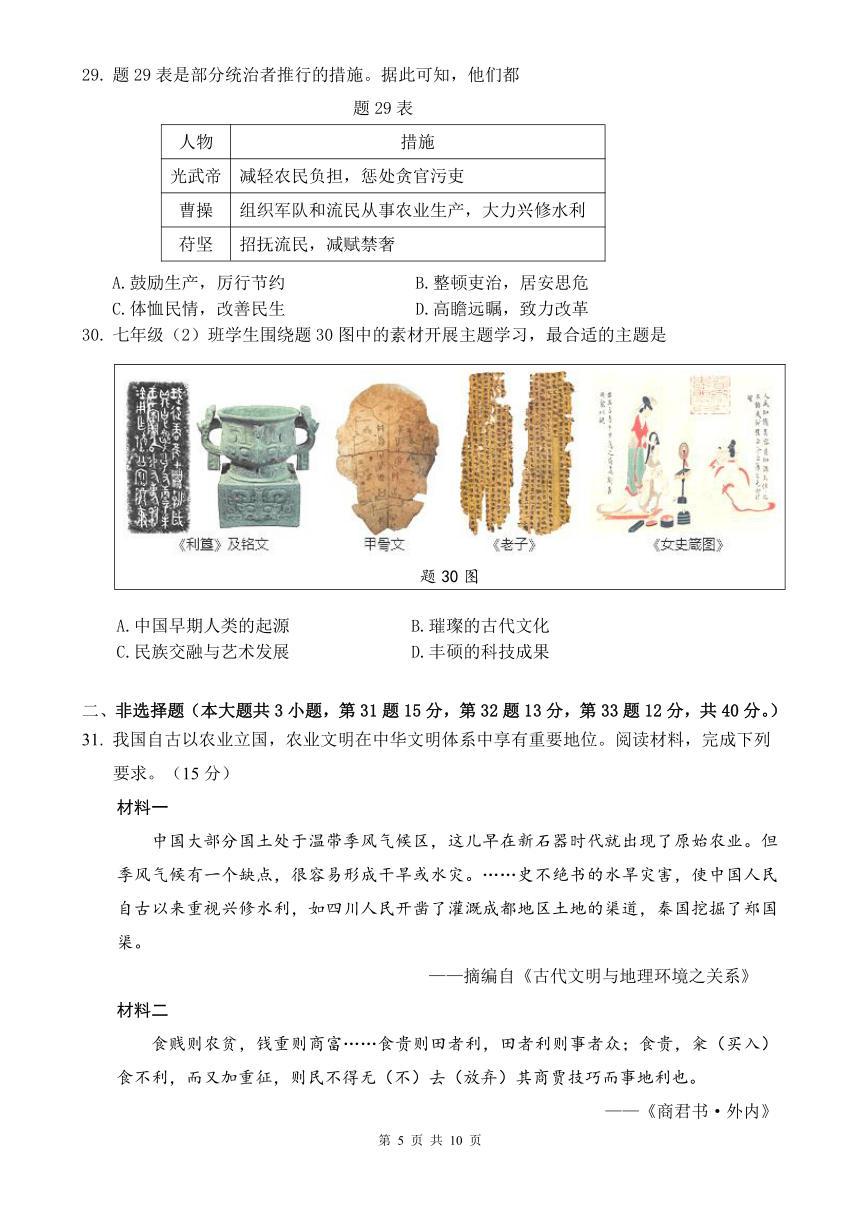

七年级(2)班学生围绕题30图中的素材开展主题学习,最合适的主题是

题30图

A.中国早期人类的起源 B.璀璨的古代文化

C.民族交融与艺术发展 D.丰硕的科技成果

二、非选择题(本大题共3小题,第31题15分,第32题13分,第33题12分,共40分。)

我国自古以农业立国,农业文明在中华文明体系中享有重要地位。阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料一

中国大部分国土处于温带季风气候区,这儿早在新石器时代就出现了原始农业。但季风气候有一个缺点,很容易形成干旱或水灾。……史不绝书的水旱灾害,使中国人民自古以来重视兴修水利,如四川人民开凿了灌溉成都地区土地的渠道,秦国挖掘了郑国渠。

——摘编自《古代文明与地理环境之关系》

材料二

食贱则农贫,钱重则商富……食贵则田者利,田者利则事者众;食贵,籴(买入)食不利,而又加重征,则民不得无(不)去(放弃)其商贾技巧而事地利也。

——《商君书·外内》

材料三

东晋南朝的江南经济,仍然是一个以农业为主导,农、工、商依次发展的基本格局,农业在经济中占有首要地位。与汉魏相比,此时铁犁、牛耕已逐渐普及,作物种类增多,粮食单位面积产量有了较大幅度的提高。

——朱绍侯、齐涛、王青济主编《中国古代史》

根据材料一,概括中国古代农业发展的有关信息。(4分)

根据材料二,概括“商君”的主张,并结合所学的知识说明这一主张在变法中是怎样体现的?(5分)

根据材料三,概括这一时期江南地区农业发展的表现,综合以上材料并结合所学知识,归纳促进农业生产发展的因素有哪些 (6分)

某校七年级学生就秦汉帝国这一主题展开以下探究,阅读材料,完成下列要求。(13分)

材料一

①铜权 ②秦半两钱 ③秦始皇兵马俑铜车马 ④石铠甲

⑤秦封泥(印有秦朝郡县地名、官职名) ⑥睡虎地秦简(隶书所写,涉及法律制度、行政文书等) ⑦阳陵虎符(铭文:甲兵之符,右在皇帝,左在阳陵) ⑧泰山刻石(小篆刻写,涉及秦朝法律制度等措施)

材料二 书名不仅凝练了全书内容,也是认识图书内容的重要参考。

题32表

作者 书名

马孟龙 《大一统王朝的确立:秦汉》

龚书铎、刘德麟 《秦汉:一个民族强盛的起点》

李子迟 《盛世中国(秦汉卷)》

为了多角度认识秦帝国,请从以下主题中任选一个,结合材料一中的两件文物,说明该文物与所选主题的关系。(7分,不得照抄示例)

政治制度 经济发展 军事武功 文化成就

示例:

主题:文化成就

文物:⑥⑧

说明:⑥睡虎地秦简采用秦隶书书写,可以研究秦的书法发展。

⑧泰山刻石采用小篆刻写,可以研究秦朝统一之后的文字。

根据材料二,任意选取其中一部著作,并结合所学知识说明你对该著作书名的理解。(6分。)

服饰是中华文明的体现,服饰的变迁见证了中华文化在交流中发展。阅读材料,完成下列要求(12分)

材料一

“(嫘祖)始教民养蚕,治丝茧以供衣服”。 材料出自刘恕《通鉴外纪》

师村遗址出土的石雕蚕蛹 师村遗址(距今约6000年)出土了我国年代最早的石雕蚕蛹,酷似家桑蚕。经实验室测试鉴定,师村遗址仰韶早期遗存中,发现了一定比例的桑科花粉,很可能与先民们养蚕缫丝有关。 ——摘编自央视新闻《山西师村遗址:仰韶文化 石雕蚕蛹》

材料二

1959年,新疆尼雅遗址曾出土一件东汉时期的“万世如意”汉字铭文锦袍。由一位 深目高鼻的男墓主人穿着,和领襟同用“延年益寿大宜子孙”铭文锦制作,寓意幸福、祥和,具有典型东方经锦的工艺技术特色。

——摘编自阿迪力·阿布力孜《尼雅遗址出土衣冠服饰一瞥》

材料三

题33表 北魏时期女性服饰演变

都城(时间) 都城:平城(398—494年) 都城:洛阳(494—534年)

服饰

解读 头戴风帽,身着窄袖长袍,防寒保暖,适合游牧生活 头梳发髻,身着宽袖襦裙,端庄典雅,凸显汉文化元素

——摘编自武卓卓《民族融合背景下的女性服饰演变》等

(1)史料一般可分为实物史料和文献史料,请指出石雕蚕蛹的史料类型,并提取材料一中能相互印证的信息。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明“深目高鼻的男墓主人”能穿着“汉字铭文锦袍”的原因。(2分)

(3)根据材料三,概括北魏不同时期女性服饰的变化,并结合所学知识,说明女性服饰变化的原因。(4分)

(4)综合以上材料并结合所学知识,谈谈你对中国服饰文化演变的认识。(2分)

惠城区2024—2025学年度第一学期期末教学质量检测

七年级历史试题参考答案

一、选择题(本大题共30题,每题2分,共60分。)

题 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答 案 A A D A B D C A A D C C D D C

题 号 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答 案 C B B B C D B A D A B C D C B

二、综合题(本大题共3小题,第31题15分,第32题13分,第33小题12分,共40分。)

31.(15分)

信息:新石器时代就出现了原始农业;人民重视防治水旱灾害,兴修水利。(4分,一点2分)

主张:重农抑商。(1分,答到“重视农业”亦可)体现:废除井田制;鼓励耕织,生产粮食、布帛多的可以免除徭役。(4分,一点2分)

表现:农业在经济中占有首要地位;生产力进步;农作物品种增加;粮食产量提高。因素:生产工具的改进;耕作技术的进步;水利工程的兴修;充足的劳动力;有利于农业生产发展的统治措施等。(6分,一点2分,必须答到表现和因素中的3点才可得满分,即答案可以是表现2点+因素1点,也可以表现1点+因素2点)

32.(13分)

(共7分,主题1分,选择两个文物都正确得2分,两个文物说明4分)

主题 序号 说明

政治制度 ⑤ 秦封泥上印有秦朝郡县地名,可以研究秦朝郡县制度。

⑥ 睡虎地秦简可以研究秦朝的法律制度和行政文书

⑦ 阳陵虎符的一半由皇帝保管,可以研究秦朝的皇帝制度。

⑧ 泰山刻石可以用来研究秦朝的法律制度

经济发展 ① 秦铜权可以研究秦统一后统一度量衡的举措

② 秦半两钱可以用来研究秦统一货币之后的情况

军事武功 ③ 兵马俑铜车马可以研究秦朝的战车战马和作战情况。

④ 石铠甲可以研究秦朝士兵作战的装备

⑦ 阳陵虎符可以用来研究秦朝的兵符制度

著作:《大一统王朝的确立:秦汉》。(2分)

理解:①秦朝首次实现了中国历史上的大一统,结束了长期的分裂割据状态。(或秦朝建立了我国历史上第一个统一多民族的封建国家)②汉朝在秦朝的基础上,进一步巩固了大一统的局面。(4分)

著作:《秦汉:一个民族强盛的起点》(2分)

理解:这一时期的中国在政治、经济、文化等多个方面都取得了显著的进步和成就,为后世的统一多民族国家的发展奠定了基础。(答到这一点得4分,或任意答到下面2个角度即可得4分)。①政治上,中央集权制度的建立使得国家更加稳定和强大;②经济上,农业、手工业和商业都得到了极大的发展,国家财富不断增加;③文化上,儒家思想逐渐成为主流,对后世产生了深远的影响;④民族融合与多元文化的形成;(或秦汉时期汉族与周边少数民族之间的经济文化交流也日益频繁,促进了多元文化的形成和发展,为后世的文化繁荣和发展提供了丰富的资源和动力。)

著作:《盛世中国(秦汉卷)》(2分)

理解:①秦汉时期的大一统实现,为我国长期的政治稳定和社会繁荣奠定基础。

②秦汉时期,特别是汉朝,经历了长期的政治稳定和社会繁荣,形成了盛世景象。③这一时期,国家经济得到发展,人民生活水平提高,文化、艺术、科技等领域都取得了显著的成就。(4分,任意答到2点即可)

33.(12分)

类型:实物史料。(2分)

信息:原始社会时期(或新石器时代)人们就开始养蚕。(2分)

原因:丝绸之路的开通,促进了中原与西域之间的交流,丝绸等物品传入西域。

(2分,答到“丝绸之路的开通”即可)

变化:由头戴风帽,身着窄袖长袍到头梳发髻,身着宽袖襦裙。(2分)

原因:北魏孝文帝改革推行汉化政策,以汉服代替鲜卑服。(2分)

认识:服饰文化是一定时期社会政治、经济、文化等社会存在的反映;服饰文化既有民族特色,又受到外来文化风格的影响,呈现出多元文化的交相辉映特点;服饰文化的变迁既有历史的传承,又有时代的创新;服饰是中华文明的体现,服饰的变迁见证了中华文化在交流中发展(2分,任意答到1点即可)

特别说明:以上答案仅供参考,只要言之有理皆可酌情给分。

七年级历史试题

(说明:本试卷共8页,33小题,满分100分。考试用时80分钟。)

一、选择题:本大题共30小题,每题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

元谋人是我国境内目前已知的最早的古人类,他们已经能够制作工具,知道用火。最能支持这一结论的是

A.遗址中发现粗糙的石器、炭屑和烧骨

B.《韩非子》关于远古时代的记述

C.《山海经》有关天文地理知识的记载

D.历史研究学者的推测和论述文章

小唐同学想了解旧石器时代中国古人类制作石器的技术情况,他可以去

A.周口店遗址 B.半坡遗址

C.河姆渡遗址 D.良渚遗址

仰韶文化是我国新石器时代晚期的一种文化类型,其分布省份有陕西、河南、山西、甘肃、河北等地区。仰韶文化制陶业发达,不少出土的彩陶器被视为艺术珍品。据此判断,下列遗址中最有可能成为考古学家研究仰韶文化类型的对象是

A.辽阳牛梁河遗址 B.北京人遗址

C.余杭河姆渡遗址 D.西安半坡遗址

四川三星堆遗址出土的部分文物与山东大汶口文化遗址、浙江良渚文化遗址和山西陶寺遗址出土的极度相似,这些考古发现最能印证

A.中华文明多元一体 B.中华文明内涵丰富

C.中华文明历史悠久 D.中华文明趋于统一

梁启超在《饮冰室合集》中写道:“华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通各去小异而存大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也”。与华夏民族形成密切相关的人物是

A.尧 B.炎帝和黄帝

C.商汤王 D.秦孝公

据《史记》记载,春秋时期,楚国国君熊通要求提升自己的爵位等级,遭到周桓王拒绝。熊通怒称现在周边地区都归附了楚国,“而王不加位,我自尊耳”,“乃自立,为(楚)武王”。这表明当时周朝

A.礼乐制度不复存在 B.王位世袭制度消亡

C.宗法制度开始解体 D.分封制度受到挑战

下列用于研究西周灭亡原因的材料中,可信度最高的史料是

A.《诗经》 赫赫宗周,褒姒灭之。

B.《吕氏春秋》 幽王欲褒姒之笑也,因数击鼓,诸侯之兵数至而无寇。

C.清华简(出土的战国竹简) 记载了周幽王进攻申国,申侯联络戎族打败周幽王,西周灭亡,并没有“烽火戏诸侯”的故事。

D.历史学家的观点 举烽传警乃汉代备匈奴之事,非周代所能有。

许多成语来源于历史,如退避三舍、卧薪尝胆、围魏救赵、纸上谈兵等。这些成语反映出春秋战国时期的时代特点是

A.诸侯争霸兼并不断 B.生产技术不断发展

C.封建制度开始建立 D.统一局面已经形成

“战国时期,铁制工具和牛耕的使用进一步推广,社会生产力水平不断提高,新兴地主阶级的势力增强。为适应社会政治经济的变化,各诸侯国统治者实行变法改革,确立新的政治经济秩序,以求富国强兵,在兼并战争中取胜。”材料说明的是战国时期各国进行变法的

A.背景 B.特点

C.内容 D.影响

都江堰在修筑时善于利用各种不同的地形、水势,采取无坝分水,壅江排沙,继而自然涨溉,譬如鱼嘴、飞沙、宝瓶口等均是顺应水势。这说明,都江堰修筑的重要原则是

A.连接南北 B.就地取材

C.堵疏结合 D.因地制宜

老子主张“无为而治”,孔子提倡‘为政以德”,墨子主张“兼爱”“非攻”,韩非强调“以法治国”。他们提出这些主张的共同目的是

A.推崇西周制度 B.支持兼并战争

C.解决社会问题 D.追求精神自由

题12图为甲骨文“春”“夏”“秋”“冬”四字。这些文字表明

题12图

A.有文字可考的历史是从商朝开始 B.商朝时期我国原始农业开始兴起

C.农业生产是商朝重要的经济活动 D.甲骨文记录农业生产的内容最多

在郭家庄发掘的160号商代墓中,出土青铜礼器40件……器表均有精美的纹饰和族徽文字, 还有28件青铜乐器和生产工具,220件青铜兵器和900多枚铜镞。”对此解读准确的是

A.商代人缺乏审美意识 B.青铜器的种类单一

C.器表上文字是甲骨文 D.青铜器的功能多样

据《史记》记载,陈胜、吴广率队戍边为大雨所阻,按秦法应当斩首,情急之下揭竿而起。但据湖北云梦出土的秦简记载,遇有不可抗力的“水雨”误了徭役是不受惩罚的。由此可见

A.文献解读必须依赖考古佐证 B.历史真相不可能真正被认知

C.考古是认知历史的唯一途径 D.历史研究需要经过多元互证

历史事实,是指客观发生的历史事件。历史观点,是指从一定立场或角度出发,对历史事物所持的看法。以下属于历史观点的是

A.秦始皇在全国大规模征调民力服徭役和兵役

B.秦始皇下令烧毁各国史书和民间收藏的诸子百家著作

C.秦的暴政加剧了社会矛盾,加速了秦的灭亡

D.陈胜、吴广的余部坚持战斗,后来加入其他反秦队伍

西汉初年,府库空虚,财政困难,统治者让部分士兵还乡务农,同时对农民减轻田租,十五税一。这表明,汉初统治者的治国政策是

A.依法治国 B.民贵君轻

C.休养生息 D.整顿吏治

《汉武帝和他的时代》一书在评价一项政策时指出:这是一招釜底抽薪之计,把原来的诸侯国割裂成了若干个小国,小国的实力自然不能跟大国比,要对抗中央那就难了。这项政策

A.增加了国家财政收入 B.巩固了大一统的局面

C.促进了各地经济交流 D.培养了大量儒学人才

文物是历史文明的印记。下列文物图片能佐证汉代尊崇儒术的是

① ② ③ ④

A.①汉代金缕玉衣 B.②汉代讲经图

C.③汉代五铢钱 D.④东汉宅院画像砖

张骞首次出使西域时,听说了安息(今伊朗高原和两河流域)的情况,再次出使西域时,他派副使访问了安息,随后,安息使节来到长安,并将鸵鸟蛋等礼物送给汉武帝。这说明张骞通西域

A.改善了国家的财政状况 B.促进了西汉与西域相互了解

C.加强中央对地方的控制 D.有利于“文景之治”的出现

题20图是某同学制作的中国古代朝代更替表(部分)。空白处政权的建立者是

题20图

A.嬴政 B.刘邦

C.刘秀 D.诸葛亮

清代学者赵翼在《廿二史札记》中指出“东汉诸帝多不永年”,他认为“国家当气运隆盛时,人主大抵长寿,其生子亦必早且多。独东汉则不然”。这直接导致的政治后果是

A.豪强地主势力膨胀 B.东汉政权名存实亡

C.军阀割据局面出现 D.外戚宦官交替专权

西域地区曾长期存在“悖逆侮老”的“蛮夷之性”。但西域都护府设置之后,该地区尊老、敬老、爱老、助老蔚然成风。这一变化表明

A.西域地区全盘汉化 B.儒家思想影响社会习俗

C.中华文化的多样性 D.边疆地区经济发展迅速

“今有田广十五步,纵十六步。问为田几何?今有粟一斗,欲为粝米,问得几何?”这是中国古代数学名著《九章算术》的经典例题。据此可知,《九章算术》具有

A.实用性 B.创新性

C.总结性 D.艺术性

史诗互证是研究中国古代历史的一种方法。下列诗句能够反映曹操功绩的是

A.南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中 B.但使龙城飞将在,不教胡马度阴山

C.三顾频烦天下计,两朝开济老臣心 D.屯田数载救黎民,官渡一战挫傲军

“三国鼎立局面出现的根本原因,在于各个地区封建经济的发展,导致了分裂倾向的加剧。”此观点认为三国鼎立局面形成的原因是

A.区域性经济的发展 B.人民的强烈愿望

C.统治者的大力治理 D.局部范围的统一

“内乱犹如洪水猛兽,往往会让一个国家、一个民族走向灭亡,经此一乱,当时的社会经济遭到严重的破坏,不久西晋亡国,随之而来的是近三百年的动乱。这场内乱是什么历史事件

A.大泽乡起义 B.八王之乱

C.黄巾起义 D.黄巢起义

东晋于咸和年间取消客籍户,将南迁人口一律编入正式户籍。此后,江南地区逐渐摆脱了原先落后停滞的状态,出现了“一岁或稔(丰收),则数郡忘饥”的状况。材料表明

A.经济重心南移完成 B.江南自然条件优越

C.南方政权重视农业 D.民族交融趋势增强

东晋南朝时期的市场,除了大小城市中列肆贩卖、摆摊设点的正规“市”之外,还有农民的临时集市“草市”,与周边少数民族交易的“夷市”等等。这反映了当时

A.分裂局面已经结束 B.对外贸易的兴盛

C.民族关系趋于和缓 D.商业活动的活跃

题29表是部分统治者推行的措施。据此可知,他们都

题29表

人物 措施

光武帝 减轻农民负担,惩处贪官污吏

曹操 组织军队和流民从事农业生产,大力兴修水利

苻坚 招抚流民,减赋禁奢

A.鼓励生产,厉行节约 B.整顿吏治,居安思危

C.体恤民情,改善民生 D.高瞻远瞩,致力改革

七年级(2)班学生围绕题30图中的素材开展主题学习,最合适的主题是

题30图

A.中国早期人类的起源 B.璀璨的古代文化

C.民族交融与艺术发展 D.丰硕的科技成果

二、非选择题(本大题共3小题,第31题15分,第32题13分,第33题12分,共40分。)

我国自古以农业立国,农业文明在中华文明体系中享有重要地位。阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料一

中国大部分国土处于温带季风气候区,这儿早在新石器时代就出现了原始农业。但季风气候有一个缺点,很容易形成干旱或水灾。……史不绝书的水旱灾害,使中国人民自古以来重视兴修水利,如四川人民开凿了灌溉成都地区土地的渠道,秦国挖掘了郑国渠。

——摘编自《古代文明与地理环境之关系》

材料二

食贱则农贫,钱重则商富……食贵则田者利,田者利则事者众;食贵,籴(买入)食不利,而又加重征,则民不得无(不)去(放弃)其商贾技巧而事地利也。

——《商君书·外内》

材料三

东晋南朝的江南经济,仍然是一个以农业为主导,农、工、商依次发展的基本格局,农业在经济中占有首要地位。与汉魏相比,此时铁犁、牛耕已逐渐普及,作物种类增多,粮食单位面积产量有了较大幅度的提高。

——朱绍侯、齐涛、王青济主编《中国古代史》

根据材料一,概括中国古代农业发展的有关信息。(4分)

根据材料二,概括“商君”的主张,并结合所学的知识说明这一主张在变法中是怎样体现的?(5分)

根据材料三,概括这一时期江南地区农业发展的表现,综合以上材料并结合所学知识,归纳促进农业生产发展的因素有哪些 (6分)

某校七年级学生就秦汉帝国这一主题展开以下探究,阅读材料,完成下列要求。(13分)

材料一

①铜权 ②秦半两钱 ③秦始皇兵马俑铜车马 ④石铠甲

⑤秦封泥(印有秦朝郡县地名、官职名) ⑥睡虎地秦简(隶书所写,涉及法律制度、行政文书等) ⑦阳陵虎符(铭文:甲兵之符,右在皇帝,左在阳陵) ⑧泰山刻石(小篆刻写,涉及秦朝法律制度等措施)

材料二 书名不仅凝练了全书内容,也是认识图书内容的重要参考。

题32表

作者 书名

马孟龙 《大一统王朝的确立:秦汉》

龚书铎、刘德麟 《秦汉:一个民族强盛的起点》

李子迟 《盛世中国(秦汉卷)》

为了多角度认识秦帝国,请从以下主题中任选一个,结合材料一中的两件文物,说明该文物与所选主题的关系。(7分,不得照抄示例)

政治制度 经济发展 军事武功 文化成就

示例:

主题:文化成就

文物:⑥⑧

说明:⑥睡虎地秦简采用秦隶书书写,可以研究秦的书法发展。

⑧泰山刻石采用小篆刻写,可以研究秦朝统一之后的文字。

根据材料二,任意选取其中一部著作,并结合所学知识说明你对该著作书名的理解。(6分。)

服饰是中华文明的体现,服饰的变迁见证了中华文化在交流中发展。阅读材料,完成下列要求(12分)

材料一

“(嫘祖)始教民养蚕,治丝茧以供衣服”。 材料出自刘恕《通鉴外纪》

师村遗址出土的石雕蚕蛹 师村遗址(距今约6000年)出土了我国年代最早的石雕蚕蛹,酷似家桑蚕。经实验室测试鉴定,师村遗址仰韶早期遗存中,发现了一定比例的桑科花粉,很可能与先民们养蚕缫丝有关。 ——摘编自央视新闻《山西师村遗址:仰韶文化 石雕蚕蛹》

材料二

1959年,新疆尼雅遗址曾出土一件东汉时期的“万世如意”汉字铭文锦袍。由一位 深目高鼻的男墓主人穿着,和领襟同用“延年益寿大宜子孙”铭文锦制作,寓意幸福、祥和,具有典型东方经锦的工艺技术特色。

——摘编自阿迪力·阿布力孜《尼雅遗址出土衣冠服饰一瞥》

材料三

题33表 北魏时期女性服饰演变

都城(时间) 都城:平城(398—494年) 都城:洛阳(494—534年)

服饰

解读 头戴风帽,身着窄袖长袍,防寒保暖,适合游牧生活 头梳发髻,身着宽袖襦裙,端庄典雅,凸显汉文化元素

——摘编自武卓卓《民族融合背景下的女性服饰演变》等

(1)史料一般可分为实物史料和文献史料,请指出石雕蚕蛹的史料类型,并提取材料一中能相互印证的信息。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明“深目高鼻的男墓主人”能穿着“汉字铭文锦袍”的原因。(2分)

(3)根据材料三,概括北魏不同时期女性服饰的变化,并结合所学知识,说明女性服饰变化的原因。(4分)

(4)综合以上材料并结合所学知识,谈谈你对中国服饰文化演变的认识。(2分)

惠城区2024—2025学年度第一学期期末教学质量检测

七年级历史试题参考答案

一、选择题(本大题共30题,每题2分,共60分。)

题 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答 案 A A D A B D C A A D C C D D C

题 号 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答 案 C B B B C D B A D A B C D C B

二、综合题(本大题共3小题,第31题15分,第32题13分,第33小题12分,共40分。)

31.(15分)

信息:新石器时代就出现了原始农业;人民重视防治水旱灾害,兴修水利。(4分,一点2分)

主张:重农抑商。(1分,答到“重视农业”亦可)体现:废除井田制;鼓励耕织,生产粮食、布帛多的可以免除徭役。(4分,一点2分)

表现:农业在经济中占有首要地位;生产力进步;农作物品种增加;粮食产量提高。因素:生产工具的改进;耕作技术的进步;水利工程的兴修;充足的劳动力;有利于农业生产发展的统治措施等。(6分,一点2分,必须答到表现和因素中的3点才可得满分,即答案可以是表现2点+因素1点,也可以表现1点+因素2点)

32.(13分)

(共7分,主题1分,选择两个文物都正确得2分,两个文物说明4分)

主题 序号 说明

政治制度 ⑤ 秦封泥上印有秦朝郡县地名,可以研究秦朝郡县制度。

⑥ 睡虎地秦简可以研究秦朝的法律制度和行政文书

⑦ 阳陵虎符的一半由皇帝保管,可以研究秦朝的皇帝制度。

⑧ 泰山刻石可以用来研究秦朝的法律制度

经济发展 ① 秦铜权可以研究秦统一后统一度量衡的举措

② 秦半两钱可以用来研究秦统一货币之后的情况

军事武功 ③ 兵马俑铜车马可以研究秦朝的战车战马和作战情况。

④ 石铠甲可以研究秦朝士兵作战的装备

⑦ 阳陵虎符可以用来研究秦朝的兵符制度

著作:《大一统王朝的确立:秦汉》。(2分)

理解:①秦朝首次实现了中国历史上的大一统,结束了长期的分裂割据状态。(或秦朝建立了我国历史上第一个统一多民族的封建国家)②汉朝在秦朝的基础上,进一步巩固了大一统的局面。(4分)

著作:《秦汉:一个民族强盛的起点》(2分)

理解:这一时期的中国在政治、经济、文化等多个方面都取得了显著的进步和成就,为后世的统一多民族国家的发展奠定了基础。(答到这一点得4分,或任意答到下面2个角度即可得4分)。①政治上,中央集权制度的建立使得国家更加稳定和强大;②经济上,农业、手工业和商业都得到了极大的发展,国家财富不断增加;③文化上,儒家思想逐渐成为主流,对后世产生了深远的影响;④民族融合与多元文化的形成;(或秦汉时期汉族与周边少数民族之间的经济文化交流也日益频繁,促进了多元文化的形成和发展,为后世的文化繁荣和发展提供了丰富的资源和动力。)

著作:《盛世中国(秦汉卷)》(2分)

理解:①秦汉时期的大一统实现,为我国长期的政治稳定和社会繁荣奠定基础。

②秦汉时期,特别是汉朝,经历了长期的政治稳定和社会繁荣,形成了盛世景象。③这一时期,国家经济得到发展,人民生活水平提高,文化、艺术、科技等领域都取得了显著的成就。(4分,任意答到2点即可)

33.(12分)

类型:实物史料。(2分)

信息:原始社会时期(或新石器时代)人们就开始养蚕。(2分)

原因:丝绸之路的开通,促进了中原与西域之间的交流,丝绸等物品传入西域。

(2分,答到“丝绸之路的开通”即可)

变化:由头戴风帽,身着窄袖长袍到头梳发髻,身着宽袖襦裙。(2分)

原因:北魏孝文帝改革推行汉化政策,以汉服代替鲜卑服。(2分)

认识:服饰文化是一定时期社会政治、经济、文化等社会存在的反映;服饰文化既有民族特色,又受到外来文化风格的影响,呈现出多元文化的交相辉映特点;服饰文化的变迁既有历史的传承,又有时代的创新;服饰是中华文明的体现,服饰的变迁见证了中华文化在交流中发展(2分,任意答到1点即可)

特别说明:以上答案仅供参考,只要言之有理皆可酌情给分。

同课章节目录