第12课 水陆交通的变迁 教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 第12课 水陆交通的变迁 教学设计(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

教学设计

课程基本信息

学科 历史 年级 高二 学期 秋季

课题 第12课 水陆交通的变迁

教科书 书 名:普通高中教科书历史《选择性必修2经济与社会生活》教材 出版社:人民教育出版社

教学目标

了解古代的水陆交通建设及主要交通工具; 认识新航路开辟和工业革命对促进交通进步的作用; 认识20世纪交通运输的新变化对民众生活及社会变迁的意义。

教学重难点

教学重点: 古代的陆路交通与水路交通; 对海洋的探索与全球航路的建立; 工业革命与交通的发展。

教学难点: 1. 交通与社会的变迁

2. 交通的改进对国家发展、城市变迁与信息传递的影响。

教学过程

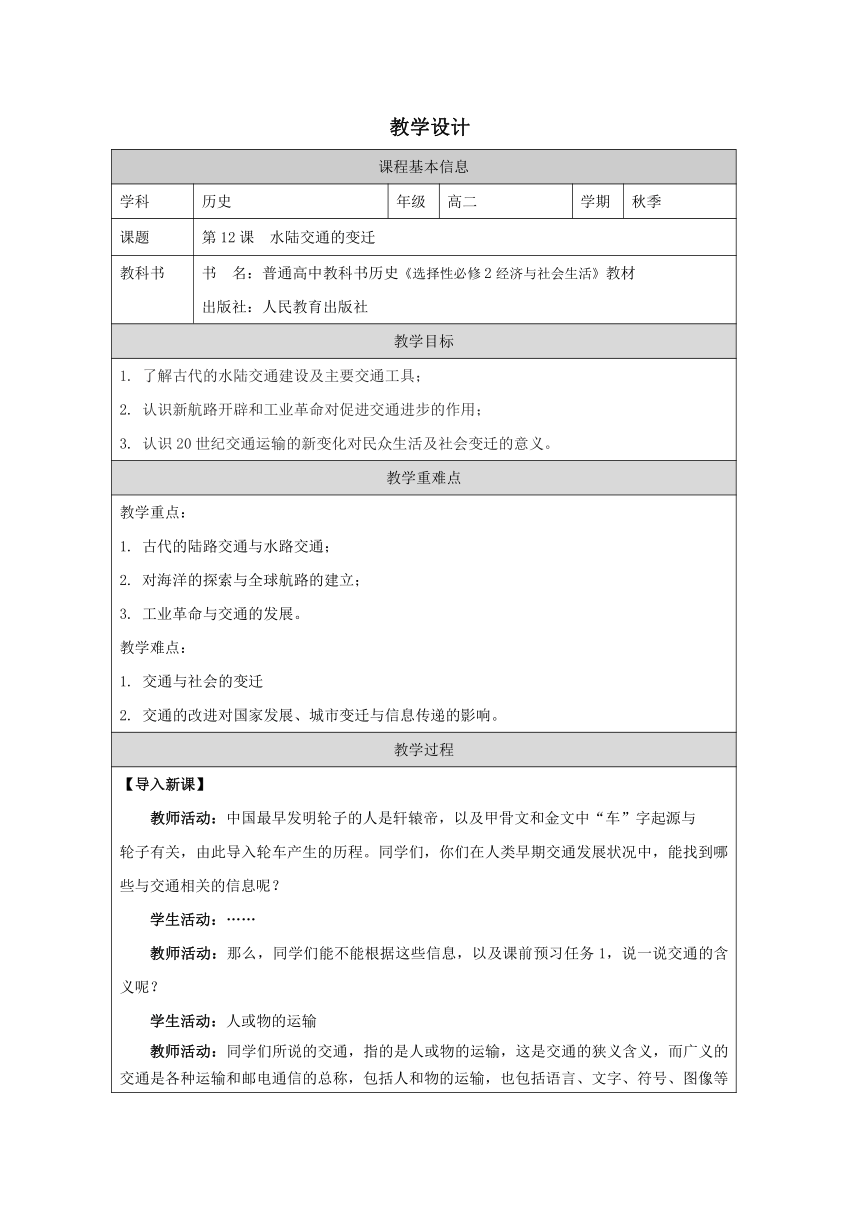

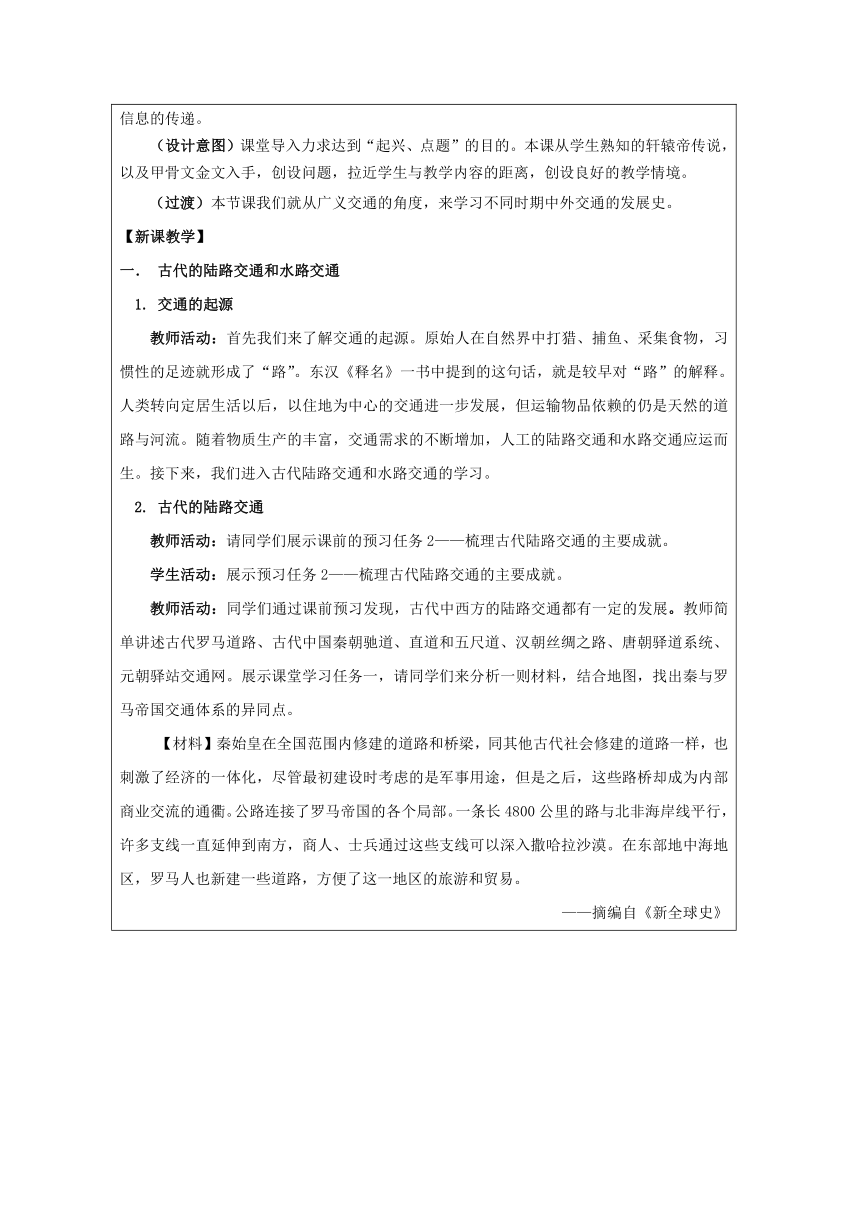

【导入新课】 教师活动:中国最早发明轮子的人是轩辕帝,以及甲骨文和金文中“车”字起源与 轮子有关,由此导入轮车产生的历程。同学们,你们在人类早期交通发展状况中,能找到哪些与交通相关的信息呢? 学生活动:…… 教师活动:那么,同学们能不能根据这些信息,以及课前预习任务1,说一说交通的含义呢? 学生活动:人或物的运输 教师活动:同学们所说的交通,指的是人或物的运输,这是交通的狭义含义,而广义的交通是各种运输和邮电通信的总称,包括人和物的运输,也包括语言、文字、符号、图像等信息的传递。 (设计意图)课堂导入力求达到“起兴、点题”的目的。本课从学生熟知的轩辕帝传说,以及甲骨文金文入手,创设问题,拉近学生与教学内容的距离,创设良好的教学情境。 (过渡)本节课我们就从广义交通的角度,来学习不同时期中外交通的发展史。 【新课教学】 古代的陆路交通和水路交通 交通的起源 教师活动:首先我们来了解交通的起源。原始人在自然界中打猎、捕鱼、采集食物,习惯性的足迹就形成了“路”。东汉《释名》一书中提到的这句话,就是较早对“路”的解释。人类转向定居生活以后,以住地为中心的交通进一步发展,但运输物品依赖的仍是天然的道路与河流。随着物质生产的丰富,交通需求的不断增加,人工的陆路交通和水路交通应运而生。接下来,我们进入古代陆路交通和水路交通的学习。 古代的陆路交通 教师活动:请同学们展示课前的预习任务2——梳理古代陆路交通的主要成就。 学生活动:展示预习任务2——梳理古代陆路交通的主要成就。 教师活动:同学们通过课前预习发现,古代中西方的陆路交通都有一定的发展。教师简单讲述古代罗马道路、古代中国秦朝驰道、直道和五尺道、汉朝丝绸之路、唐朝驿道系统、元朝驿站交通网。展示课堂学习任务一,请同学们来分析一则材料,结合地图,找出秦与罗马帝国交通体系的异同点。 【材料】秦始皇在全国范围内修建的道路和桥梁,同其他古代社会修建的道路一样,也刺激了经济的一体化,尽管最初建设时考虑的是军事用途,但是之后,这些路桥却成为内部商业交流的通衢。公路连接了罗马帝国的各个局部。一条长4800公里的路与北非海岸线平行,许多支线一直延伸到南方,商人、士兵通过这些支线可以深入撒哈拉沙漠。在东部地中海地区,罗马人也新建一些道路,方便了这一地区的旅游和贸易。 ——摘编自《新全球史》 学生活动:对比异同点。 教师活动:好,同学们根据材料中的关键词和句子,以及地图的对比,归纳出三点不同点,目的方面,秦朝建立的交通体系以维护统治为目的,而罗马道路体系的形成与对外扩张相联系;交通体系方面,秦朝是以公路为主、运河为辅,而罗马是以海运为主、公路为辅;特征方面,秦朝交通体系在帝国内部修建,体系呈现闭合的特点,而罗马交通体系向亚欧非辐射,呈现开放的特点。相同点方面,第一,秦和罗马帝国都以首都为中心向外辐射,修建交通体系;第二,二者的军事目的都很强;第三,二者都是经济发展推动了交通体系的发展。 古代的水路交通 教师活动:接下来,请两位同学们展示预习任务3——古代中西方水路交通的主要成就。 学生活动:展示预习任务3——古代中西方水路交通的主要成就。 教师活动:介绍中国春秋时期运河、秦朝灵渠、隋朝大运河和元朝京杭大运河。下面请同学们通过地图和所学知识思考,元朝大运河河道和隋朝大运河河道有什么不同?为什么会发生变化? 学生活动:对比异同点,并说明原因。 教师活动:好,同学们发现,隋朝的运河是以首都洛阳为中心,连接了今天的杭州和北京。而图二元朝政治中心是大都,也就是今天的北京,为了缩短从北京到杭州的水运航线,元朝的大运河截弯取直,直接连接今天的北京与杭州,而不再经过洛阳,从而缩短了运河航线,提高了运河的效率。另外一个变化是大运河的功能发生了变化。隋朝开通大运河是为了贯通南北,巩固国家统一;而元朝时经济重心已经南移,南北经济差距继续扩大,为了解决这一系列问题,大运河航线改道。通过以上分析,我们看到,大运河的开通有助于巩固统一、解决北方粮食问题、促进南北经济交流与发展。 介绍17世纪法国米迪运河和荷兰的阿姆斯特丹建立的运河系统。我们看到,无论是古代中国还是西方,只有统一的王朝才有实力进行大规模的道路和运河修建,而道路和运河的修建,有利于加强中央对地方的控制,有利于加强各地的经济文化联系。 (设计意图)通过自主学习,了解古代中外陆路交通和水路交通建设,建立系统化、结构化的知识体系,建立历史事件的时间和空间关联,培养时空观念;引导学生阅读材料,对比图示,提升学生阅读材料,通过阅读不同类型的材料,学会对比,培养学生历史解释素养。 (过渡)教师活动:同学们,除了通过陆路运输和运河运输,大家还可以考虑什么运输通道呢? 学生活动:海运…… 对海洋的探索与全球航路的建立 中国对海洋的探索 2. 西方对海洋的探索及全球航路的建立 教师活动:对了,我们还可以走海路。下面我们来学习中外对海洋交通的探索。请两位同学展示预习任务4——以时间轴的形式,梳理中外海洋交通的相关成就。 学生活动:展示梳理结果。 教师活动:简单介绍中国夏商西周、两汉时期,宋元明时期的远洋活动;西方国家早期海上交通活动,以及15世纪,西方新航路开辟,开凿苏伊士运河和巴拿马运河。下面,请同学们对比下面两幅图,思考,人类活动范围在新航路开辟前后出现了什么样的变化?新航路开辟对交通产生了哪些影响? 学生活动:对比地图并结合所学知识回答。 教师活动:好,通过图一,同学们发现,新航路开辟前,人类的贸易路线主要集中在亚欧非的部分区域,是小范围的局部探索,而新航路开辟后,交通范围扩展到全球。也就是说,新航路的开辟,使世界主要的大洋和大洋之间,大洋和大陆之间,通过海上航线,建立了直接的联系,使全球交通联系和人员来往变成现实;另外,海上运河的开通,大大缩了短海上航运的距离。 (设计意图)通过引导学生阅读教材,利用时间轴的梳理完成史实的梳理,建立历史事件的时序关联,帮助学生构建系统化、结构化的知识体系,落实时空观念 。利用新航路开辟前后示意图,一到学生认识新航路开辟对全球交通的影响,培养学生历史解释和家国情怀。 (过渡)教师活动:下面,请同学们对比这两艘船的动力出现了什么变化? 学生活动:图一依靠人力、风力;图二以蒸汽为动力。 教师活动:对学生的回答做出评价。那么,动力的变化与哪个历史事件相关呢? 学生活动:第一次工业革命。 教师活动:下面我们进行第三目的学习,工业革命与交通的发展。 工业革命与交通的发展 西方工业革命与交通 中国近代交通 教师活动:请两位同学们展示预习任务5——通过时间轴,归纳工业革命时期的交通成就。 学生活动:展示西方工业革命时期的交通成就和中国近代交通成就。 教师活动:介绍西方工业革命时期的交通成就,并展示《马克思恩格斯全集》里写道,“当马车和火车交通工具方面已经不能满足日益发展的要求,当大工业所造成的生产集中,要求新的交通来迅速而大量地运输它的全部产品的时候,人们就发明了火车头。”也就是说,生产的发展促进交通的发展。为了获得更多发展资本主义经济所需要的的原料和商品销售市场,19世纪 40年代开始,西方列强在中国沿海沿江地区积极开辟通商口岸,开通轮运航路,修建港口、码头,侵略中国。 【材料】“铁路所布,即权利所及。凡其他之权、商权、矿权、交通权,左之右之,存之亡之,操纵于铁路两轨,莫敢谁何。姑夫铁道者,犹人之血管机关也,死生存亡系之。有铁路权,即有一切之权……”。 ——日本 朝日新闻 在西方列强的侵略下,中国的近代交通艰难起步。介绍近代中国交通成就。接下来,请同学们分析近代铁路建设对中国的影响。 【材料】若地势阻隔,不能相通,故必铁路成,则万里之外,旦夕可至;小民生业,靡不流通;朝廷法旨,靡不洞达;山川之产,靡不尽出;风俗之陋,靡不尽除。使中国各省铁路全通,则国家气象大变:商民货物……当增十倍;国家岁入之数,亦增十倍。至于调兵之捷速,可省多营;转漕无阻,可备海梗…… ——《张謇全集》第1册 学生活动:各抒己见。 教师活动:点评并总结。从积极和消极两个方面进行总结。积极方面,通过材料中“各省铁路全通,则国家气象大变”,可以看出,铁路的修建,使国家政治、经济、国民面貌发生变化,还打破了中国内地的封闭状态,加强了沿海与内地、城市与乡村的联系,加速了小农经济的瓦解,推动了中国近代化的发展。但是,近代铁路掌握在列强手中,成为列强侵略和征服中国的工具。 (设计意图)通过引导学生阅读教材,利用时间轴的梳理完成史实的梳理,建立历史事件的时序关联,帮助学生构建系统化、结构化的知识体系,初步落实时空观念 。通过选取《马克思恩格斯全集》内容,认识生产发展推动交通发展,培养学生唯物史观。通过 朝日新闻 ,引导学生认识到资本主义国家侵略的本性。通过选取《张謇全集》内容,让学生感悟到,近代中国交通艰难发展,但是从多角度促进了中国近代化的历程,落实家国情怀。 (过渡)教师活动:学习了古今中外交通发展史的相关内容后,请同学们根据几组图片,来探讨交通的发展对社会变迁产生的影响? 交通发展的影响 教师活动:展示第一组图片。同学们先来看第一组图片,从中能分析出哪些影响呢? 学生活动:根据图片分析并回答。 教师活动:点评并从政治、经济和文化三个方面总结。一,政治方面,加强了政府对各地区的控制,提高国家行政效率,加了强中央集权,有利于维护国家的统一。二,经济方面:交通建设的发展为经济的发展提供基本的保障。三,文化方面:增强民族凝聚力,推动各地文化交流,推动了民族融合。 加强了各地的沟通,促进了政治、经济和文化发展 教师活动:展示第二组图片,并简单介绍三个城市发展历程。通过三个城市的发展历程,同学们能概括出什么影响呢? 清江浦 中国郑州 美国纽约 学生活动:根据教师介绍,并分析地图回答。 教师活动:点评并总结。第二点影响可以概括为:交通的发展推动近代中国和西方的城 市化进程。 交通的发展推动近代中国和西方的城市化进程 教师活动:展示第三组图片,并简单介绍中国古代的邮驿主要是为官方服务的;1897年创办的大清邮政官局,是近代中国国家邮政的开端;在晚清,电报、电话传入中国。这些发展又产生了什么样的影响呢? 学生活动:根据教师介绍,并分析图片回答。 教师活动:点评并总结。同学们看到近代中国邮政、电话业的发展,便利了人们的生活,推动了社会生活向近代化方向发展。 方便了物品传递和信息交流,带动社会生活的变化 (设计意图)通过结合所学知识,对比地图,多角度认识古今中外交通的变迁对人类社会发展的促进作用,感受人类文明的进程,涵养家国情怀。 【课堂小结】 教师活动:本节课,同学们主要学习了古今中外交通的变迁历程,体会到交通变迁对人类社会产生的重要影响。展示本节课知识结构。布置课后作业。

课程基本信息

学科 历史 年级 高二 学期 秋季

课题 第12课 水陆交通的变迁

教科书 书 名:普通高中教科书历史《选择性必修2经济与社会生活》教材 出版社:人民教育出版社

教学目标

了解古代的水陆交通建设及主要交通工具; 认识新航路开辟和工业革命对促进交通进步的作用; 认识20世纪交通运输的新变化对民众生活及社会变迁的意义。

教学重难点

教学重点: 古代的陆路交通与水路交通; 对海洋的探索与全球航路的建立; 工业革命与交通的发展。

教学难点: 1. 交通与社会的变迁

2. 交通的改进对国家发展、城市变迁与信息传递的影响。

教学过程

【导入新课】 教师活动:中国最早发明轮子的人是轩辕帝,以及甲骨文和金文中“车”字起源与 轮子有关,由此导入轮车产生的历程。同学们,你们在人类早期交通发展状况中,能找到哪些与交通相关的信息呢? 学生活动:…… 教师活动:那么,同学们能不能根据这些信息,以及课前预习任务1,说一说交通的含义呢? 学生活动:人或物的运输 教师活动:同学们所说的交通,指的是人或物的运输,这是交通的狭义含义,而广义的交通是各种运输和邮电通信的总称,包括人和物的运输,也包括语言、文字、符号、图像等信息的传递。 (设计意图)课堂导入力求达到“起兴、点题”的目的。本课从学生熟知的轩辕帝传说,以及甲骨文金文入手,创设问题,拉近学生与教学内容的距离,创设良好的教学情境。 (过渡)本节课我们就从广义交通的角度,来学习不同时期中外交通的发展史。 【新课教学】 古代的陆路交通和水路交通 交通的起源 教师活动:首先我们来了解交通的起源。原始人在自然界中打猎、捕鱼、采集食物,习惯性的足迹就形成了“路”。东汉《释名》一书中提到的这句话,就是较早对“路”的解释。人类转向定居生活以后,以住地为中心的交通进一步发展,但运输物品依赖的仍是天然的道路与河流。随着物质生产的丰富,交通需求的不断增加,人工的陆路交通和水路交通应运而生。接下来,我们进入古代陆路交通和水路交通的学习。 古代的陆路交通 教师活动:请同学们展示课前的预习任务2——梳理古代陆路交通的主要成就。 学生活动:展示预习任务2——梳理古代陆路交通的主要成就。 教师活动:同学们通过课前预习发现,古代中西方的陆路交通都有一定的发展。教师简单讲述古代罗马道路、古代中国秦朝驰道、直道和五尺道、汉朝丝绸之路、唐朝驿道系统、元朝驿站交通网。展示课堂学习任务一,请同学们来分析一则材料,结合地图,找出秦与罗马帝国交通体系的异同点。 【材料】秦始皇在全国范围内修建的道路和桥梁,同其他古代社会修建的道路一样,也刺激了经济的一体化,尽管最初建设时考虑的是军事用途,但是之后,这些路桥却成为内部商业交流的通衢。公路连接了罗马帝国的各个局部。一条长4800公里的路与北非海岸线平行,许多支线一直延伸到南方,商人、士兵通过这些支线可以深入撒哈拉沙漠。在东部地中海地区,罗马人也新建一些道路,方便了这一地区的旅游和贸易。 ——摘编自《新全球史》 学生活动:对比异同点。 教师活动:好,同学们根据材料中的关键词和句子,以及地图的对比,归纳出三点不同点,目的方面,秦朝建立的交通体系以维护统治为目的,而罗马道路体系的形成与对外扩张相联系;交通体系方面,秦朝是以公路为主、运河为辅,而罗马是以海运为主、公路为辅;特征方面,秦朝交通体系在帝国内部修建,体系呈现闭合的特点,而罗马交通体系向亚欧非辐射,呈现开放的特点。相同点方面,第一,秦和罗马帝国都以首都为中心向外辐射,修建交通体系;第二,二者的军事目的都很强;第三,二者都是经济发展推动了交通体系的发展。 古代的水路交通 教师活动:接下来,请两位同学们展示预习任务3——古代中西方水路交通的主要成就。 学生活动:展示预习任务3——古代中西方水路交通的主要成就。 教师活动:介绍中国春秋时期运河、秦朝灵渠、隋朝大运河和元朝京杭大运河。下面请同学们通过地图和所学知识思考,元朝大运河河道和隋朝大运河河道有什么不同?为什么会发生变化? 学生活动:对比异同点,并说明原因。 教师活动:好,同学们发现,隋朝的运河是以首都洛阳为中心,连接了今天的杭州和北京。而图二元朝政治中心是大都,也就是今天的北京,为了缩短从北京到杭州的水运航线,元朝的大运河截弯取直,直接连接今天的北京与杭州,而不再经过洛阳,从而缩短了运河航线,提高了运河的效率。另外一个变化是大运河的功能发生了变化。隋朝开通大运河是为了贯通南北,巩固国家统一;而元朝时经济重心已经南移,南北经济差距继续扩大,为了解决这一系列问题,大运河航线改道。通过以上分析,我们看到,大运河的开通有助于巩固统一、解决北方粮食问题、促进南北经济交流与发展。 介绍17世纪法国米迪运河和荷兰的阿姆斯特丹建立的运河系统。我们看到,无论是古代中国还是西方,只有统一的王朝才有实力进行大规模的道路和运河修建,而道路和运河的修建,有利于加强中央对地方的控制,有利于加强各地的经济文化联系。 (设计意图)通过自主学习,了解古代中外陆路交通和水路交通建设,建立系统化、结构化的知识体系,建立历史事件的时间和空间关联,培养时空观念;引导学生阅读材料,对比图示,提升学生阅读材料,通过阅读不同类型的材料,学会对比,培养学生历史解释素养。 (过渡)教师活动:同学们,除了通过陆路运输和运河运输,大家还可以考虑什么运输通道呢? 学生活动:海运…… 对海洋的探索与全球航路的建立 中国对海洋的探索 2. 西方对海洋的探索及全球航路的建立 教师活动:对了,我们还可以走海路。下面我们来学习中外对海洋交通的探索。请两位同学展示预习任务4——以时间轴的形式,梳理中外海洋交通的相关成就。 学生活动:展示梳理结果。 教师活动:简单介绍中国夏商西周、两汉时期,宋元明时期的远洋活动;西方国家早期海上交通活动,以及15世纪,西方新航路开辟,开凿苏伊士运河和巴拿马运河。下面,请同学们对比下面两幅图,思考,人类活动范围在新航路开辟前后出现了什么样的变化?新航路开辟对交通产生了哪些影响? 学生活动:对比地图并结合所学知识回答。 教师活动:好,通过图一,同学们发现,新航路开辟前,人类的贸易路线主要集中在亚欧非的部分区域,是小范围的局部探索,而新航路开辟后,交通范围扩展到全球。也就是说,新航路的开辟,使世界主要的大洋和大洋之间,大洋和大陆之间,通过海上航线,建立了直接的联系,使全球交通联系和人员来往变成现实;另外,海上运河的开通,大大缩了短海上航运的距离。 (设计意图)通过引导学生阅读教材,利用时间轴的梳理完成史实的梳理,建立历史事件的时序关联,帮助学生构建系统化、结构化的知识体系,落实时空观念 。利用新航路开辟前后示意图,一到学生认识新航路开辟对全球交通的影响,培养学生历史解释和家国情怀。 (过渡)教师活动:下面,请同学们对比这两艘船的动力出现了什么变化? 学生活动:图一依靠人力、风力;图二以蒸汽为动力。 教师活动:对学生的回答做出评价。那么,动力的变化与哪个历史事件相关呢? 学生活动:第一次工业革命。 教师活动:下面我们进行第三目的学习,工业革命与交通的发展。 工业革命与交通的发展 西方工业革命与交通 中国近代交通 教师活动:请两位同学们展示预习任务5——通过时间轴,归纳工业革命时期的交通成就。 学生活动:展示西方工业革命时期的交通成就和中国近代交通成就。 教师活动:介绍西方工业革命时期的交通成就,并展示《马克思恩格斯全集》里写道,“当马车和火车交通工具方面已经不能满足日益发展的要求,当大工业所造成的生产集中,要求新的交通来迅速而大量地运输它的全部产品的时候,人们就发明了火车头。”也就是说,生产的发展促进交通的发展。为了获得更多发展资本主义经济所需要的的原料和商品销售市场,19世纪 40年代开始,西方列强在中国沿海沿江地区积极开辟通商口岸,开通轮运航路,修建港口、码头,侵略中国。 【材料】“铁路所布,即权利所及。凡其他之权、商权、矿权、交通权,左之右之,存之亡之,操纵于铁路两轨,莫敢谁何。姑夫铁道者,犹人之血管机关也,死生存亡系之。有铁路权,即有一切之权……”。 ——日本 朝日新闻 在西方列强的侵略下,中国的近代交通艰难起步。介绍近代中国交通成就。接下来,请同学们分析近代铁路建设对中国的影响。 【材料】若地势阻隔,不能相通,故必铁路成,则万里之外,旦夕可至;小民生业,靡不流通;朝廷法旨,靡不洞达;山川之产,靡不尽出;风俗之陋,靡不尽除。使中国各省铁路全通,则国家气象大变:商民货物……当增十倍;国家岁入之数,亦增十倍。至于调兵之捷速,可省多营;转漕无阻,可备海梗…… ——《张謇全集》第1册 学生活动:各抒己见。 教师活动:点评并总结。从积极和消极两个方面进行总结。积极方面,通过材料中“各省铁路全通,则国家气象大变”,可以看出,铁路的修建,使国家政治、经济、国民面貌发生变化,还打破了中国内地的封闭状态,加强了沿海与内地、城市与乡村的联系,加速了小农经济的瓦解,推动了中国近代化的发展。但是,近代铁路掌握在列强手中,成为列强侵略和征服中国的工具。 (设计意图)通过引导学生阅读教材,利用时间轴的梳理完成史实的梳理,建立历史事件的时序关联,帮助学生构建系统化、结构化的知识体系,初步落实时空观念 。通过选取《马克思恩格斯全集》内容,认识生产发展推动交通发展,培养学生唯物史观。通过 朝日新闻 ,引导学生认识到资本主义国家侵略的本性。通过选取《张謇全集》内容,让学生感悟到,近代中国交通艰难发展,但是从多角度促进了中国近代化的历程,落实家国情怀。 (过渡)教师活动:学习了古今中外交通发展史的相关内容后,请同学们根据几组图片,来探讨交通的发展对社会变迁产生的影响? 交通发展的影响 教师活动:展示第一组图片。同学们先来看第一组图片,从中能分析出哪些影响呢? 学生活动:根据图片分析并回答。 教师活动:点评并从政治、经济和文化三个方面总结。一,政治方面,加强了政府对各地区的控制,提高国家行政效率,加了强中央集权,有利于维护国家的统一。二,经济方面:交通建设的发展为经济的发展提供基本的保障。三,文化方面:增强民族凝聚力,推动各地文化交流,推动了民族融合。 加强了各地的沟通,促进了政治、经济和文化发展 教师活动:展示第二组图片,并简单介绍三个城市发展历程。通过三个城市的发展历程,同学们能概括出什么影响呢? 清江浦 中国郑州 美国纽约 学生活动:根据教师介绍,并分析地图回答。 教师活动:点评并总结。第二点影响可以概括为:交通的发展推动近代中国和西方的城 市化进程。 交通的发展推动近代中国和西方的城市化进程 教师活动:展示第三组图片,并简单介绍中国古代的邮驿主要是为官方服务的;1897年创办的大清邮政官局,是近代中国国家邮政的开端;在晚清,电报、电话传入中国。这些发展又产生了什么样的影响呢? 学生活动:根据教师介绍,并分析图片回答。 教师活动:点评并总结。同学们看到近代中国邮政、电话业的发展,便利了人们的生活,推动了社会生活向近代化方向发展。 方便了物品传递和信息交流,带动社会生活的变化 (设计意图)通过结合所学知识,对比地图,多角度认识古今中外交通的变迁对人类社会发展的促进作用,感受人类文明的进程,涵养家国情怀。 【课堂小结】 教师活动:本节课,同学们主要学习了古今中外交通的变迁历程,体会到交通变迁对人类社会产生的重要影响。展示本节课知识结构。布置课后作业。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化