【高效课堂】15.《自相矛盾》两课时学习任务单

文档属性

| 名称 | 【高效课堂】15.《自相矛盾》两课时学习任务单 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

《自相矛盾》第一课时学习任务单

学习目标

核心素养目标能联系上下文,猜测“弗”“誉”“立”的意思,并能用自己的话讲述“自相矛盾”的故事。(文化自信)深入理解 “其人弗能应也”的理由,领悟故事的寓意。(语言运用)根据楚人的言行表现推测其思维过程。(思维能力)能用自己的话讲述“自相矛盾”的故事。(审美创造)

任务一(预习)

课前任务:(布置预习内容)1.朗读课文,边读边画出不认识的生字和下列词语。矛 盾 誉 吾 弗联系上下文,理解词语。漕:陷:自相矛盾:5.查词典,填空:“誉”字用部首查字法,先查部首___________,再查画________。“誉”在本文中的意思是______________________________

任务二:

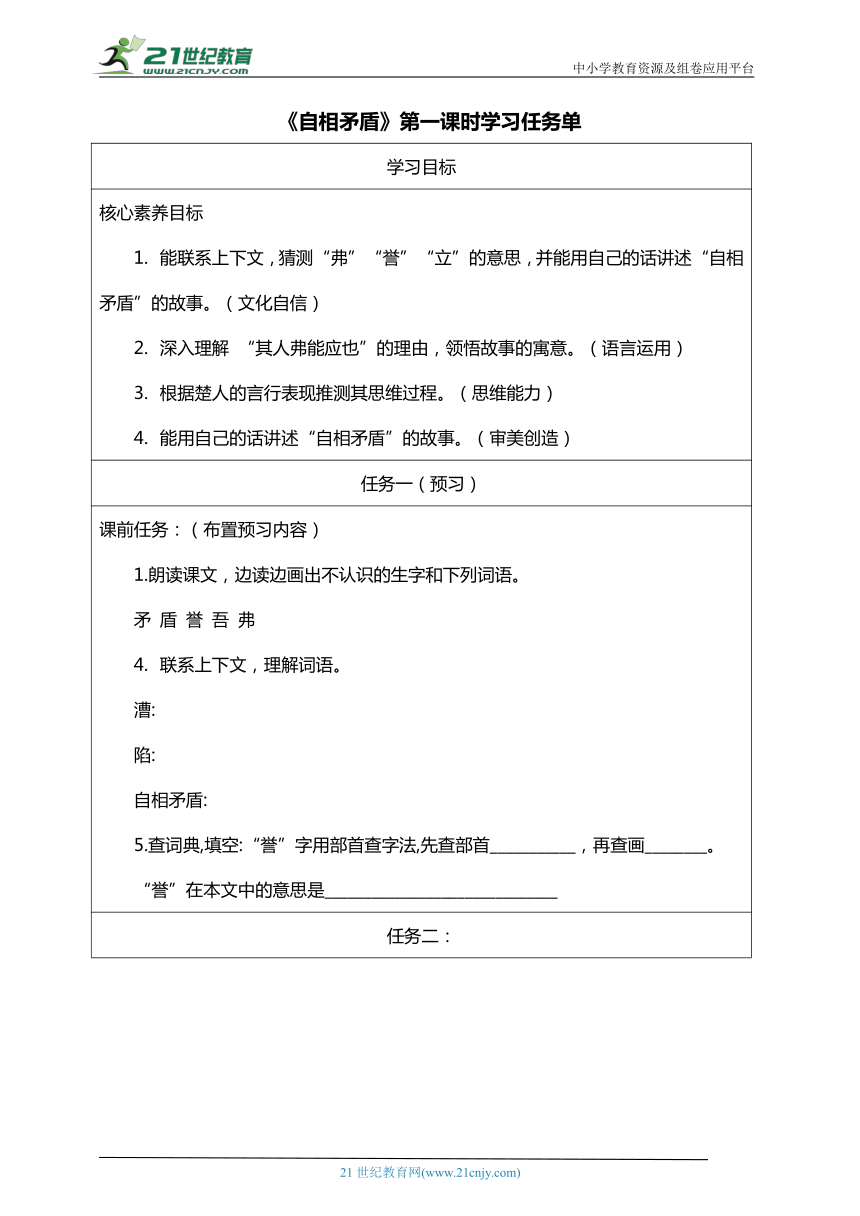

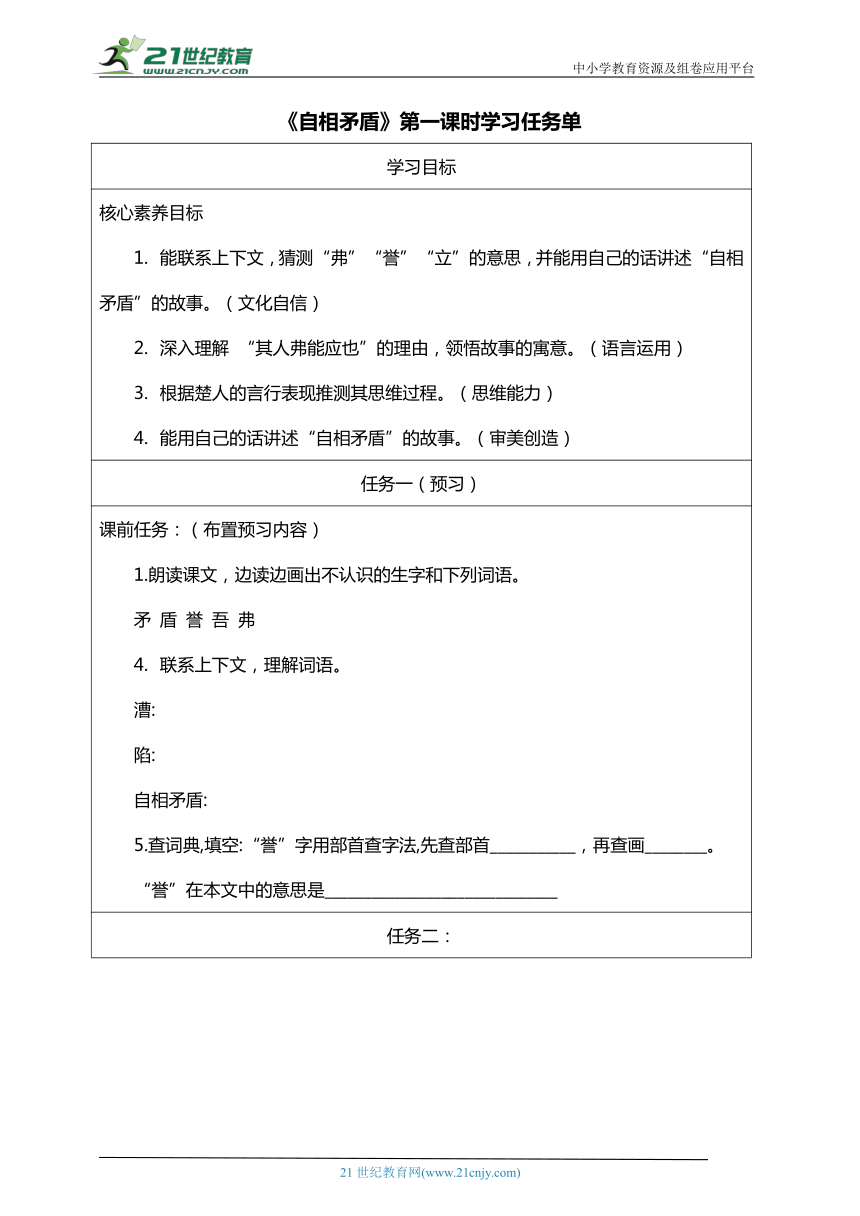

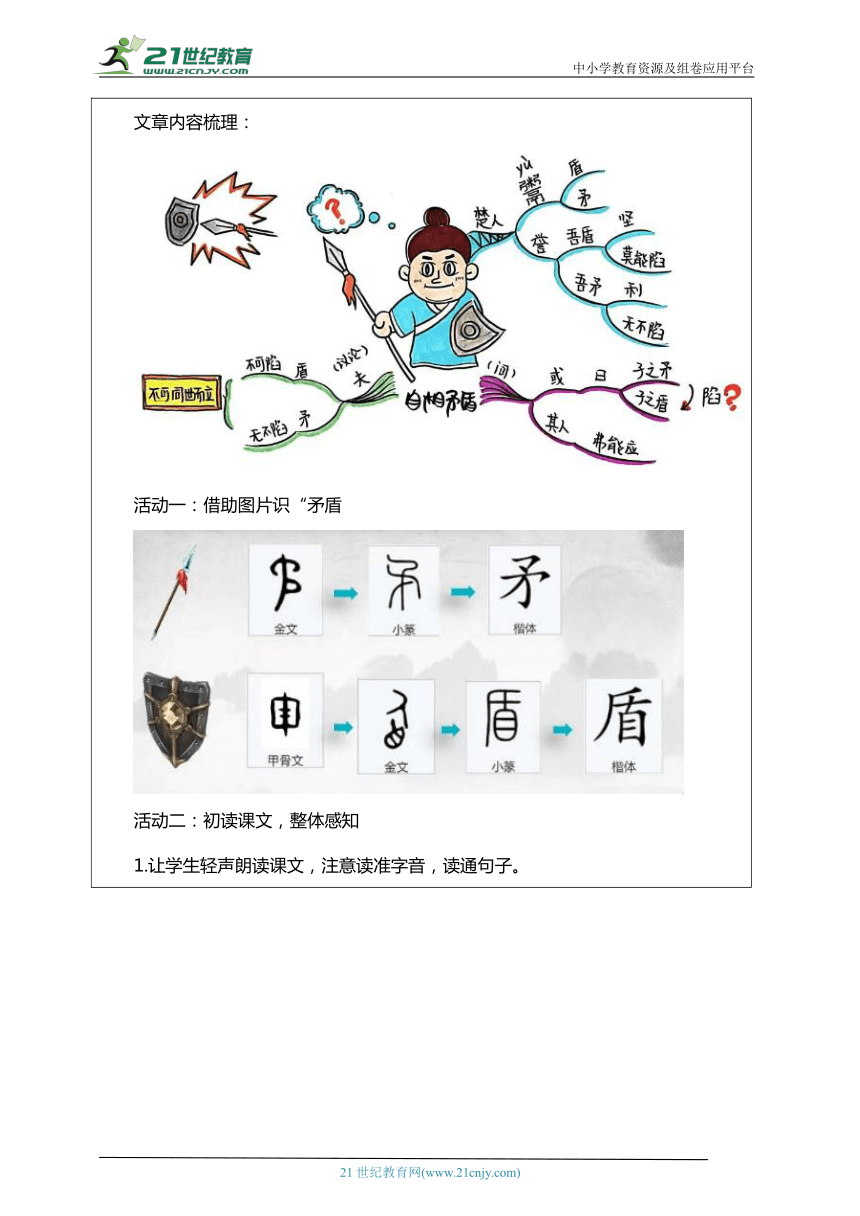

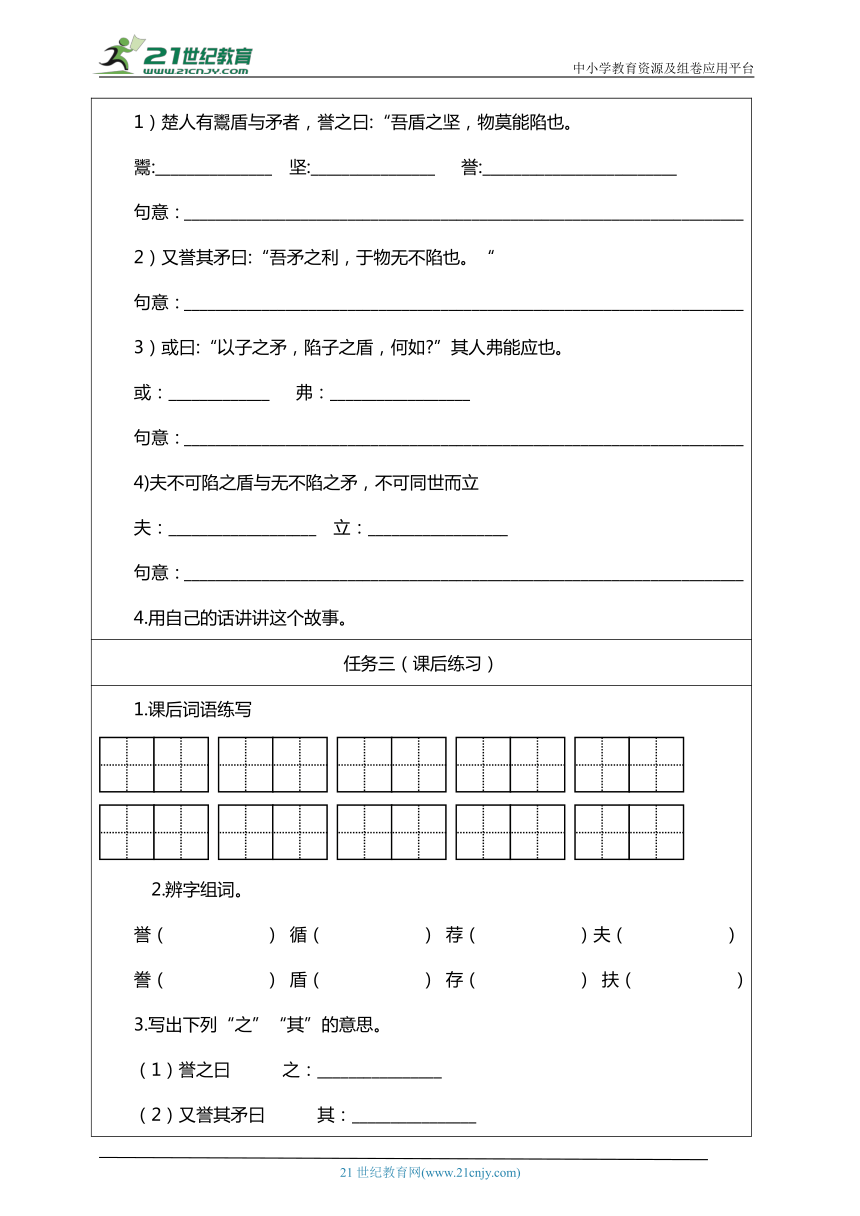

文章内容梳理:活动一:借助图片识“矛盾活动二:初读课文,整体感知1.让学生轻声朗读课文,注意读准字音,读通句子。2.把握文章停顿楚人/有/鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物/莫能陷也。”又/誉其矛曰:“吾矛之利,于物/无不陷也。”或曰:“以子之矛,陷子之盾,何如?”其人/弗能应也。夫/不可陷之盾/与/无不陷之矛,不可/同世而立。3.了解出处:《自相矛盾》出自《韩非子·难一》。《韩非子》是战国时期法家代表人物韩非的著作总集,书中记载了大量的寓言故事,以生动形象的故事阐述深刻的道理。4.学写生字 矛 盾 誉 吾 活动二:借助注释,理解文意1.引导学生回顾理解文言文大意的方法。______________________________________________________________________________2.学过的方法尝试理解课文意思,对不理解的地方进行标注。3.句子释义1)楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也。鬻:_______________ 坚:________________ 誉:_________________________句意:________________________________________________________________________2)又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。“句意:________________________________________________________________________3)或曰:“以子之矛,陷子之盾,何如 ”其人弗能应也。或:_____________ 弗:__________________句意:________________________________________________________________________4)夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立夫:___________________ 立:__________________句意:________________________________________________________________________4.用自己的话讲讲这个故事。

任务三(课后练习)

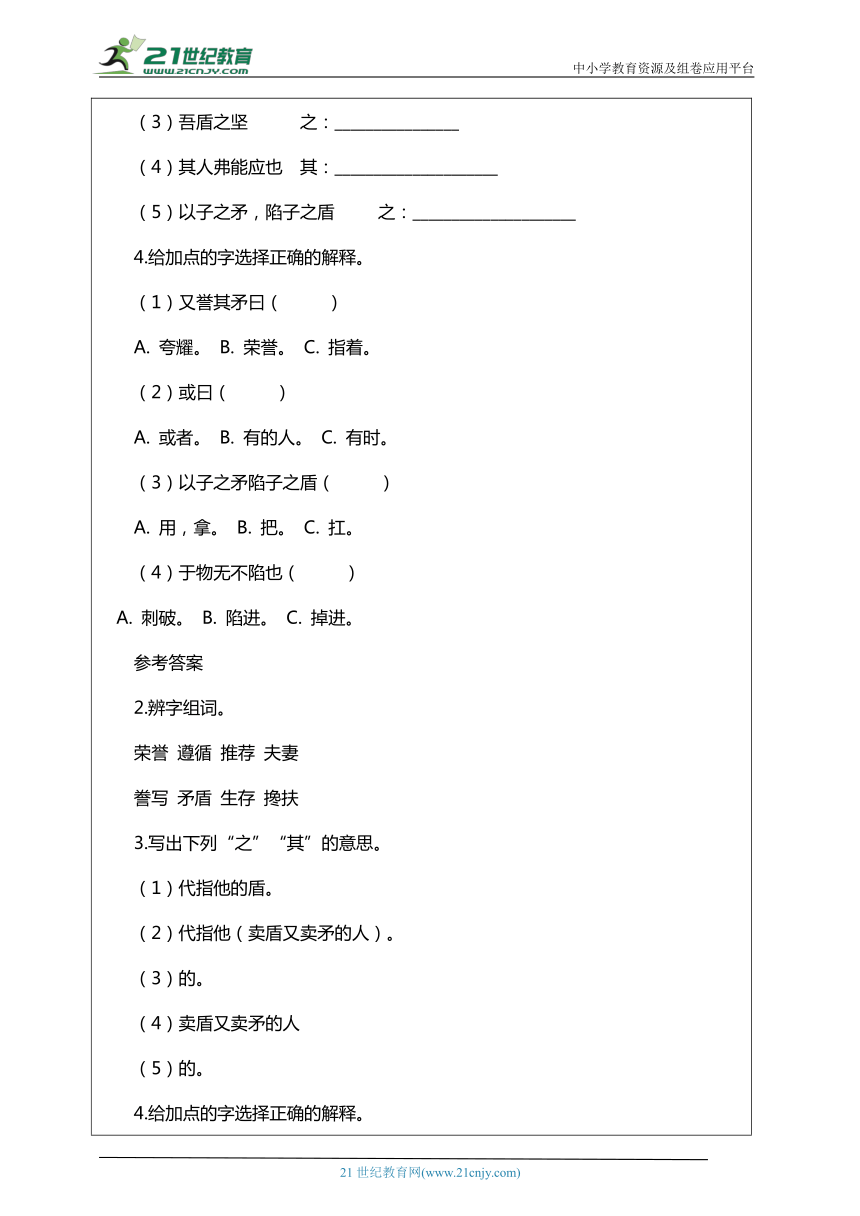

1.课后词语练写 2.辨字组词。誉( ) 循( ) 荐( )夫( )誊( ) 盾( ) 存( ) 扶( )3.写出下列“之”“其”的意思。(1)誉之曰 之:________________(2)又誉其矛曰 其:________________(3)吾盾之坚 之:________________(4)其人弗能应也 其:_____________________(5)以子之矛,陷子之盾 之:_____________________4.给加点的字选择正确的解释。(1)又誉其矛曰( )A. 夸耀。 B. 荣誉。 C. 指着。(2)或曰( )A. 或者。 B. 有的人。 C. 有时。(3)以子之矛陷子之盾( )A. 用,拿。 B. 把。 C. 扛。(4)于物无不陷也( )A. 刺破。 B. 陷进。 C. 掉进。 参考答案2.辨字组词。荣誉 遵循 推荐 夫妻誊写 矛盾 生存 搀扶3.写出下列“之”“其”的意思。(1)代指他的盾。(2)代指他(卖盾又卖矛的人)。(3)的。(4)卖盾又卖矛的人(5)的。4.给加点的字选择正确的解释。(1)A(2)B(3)A(4)A

拓展资源推荐

推荐阅读《郑人买履》

第二课时学习任务单

学习目标

核心素养目标联系自己的生活经验,理解这个成语故事所包含的深刻道理并在理解寓意的过程中受到启发教育。(文化自信) 凭借课文中具体的注释,使学生在理解寓意的过程中受到启发教育。 (语言应用)理解课文内容,理清故事的起因、发展、高潮和结局,了解人物的思维过程。(思维能力) 知道自相矛盾的意思,培养学生学习成语,积累成语的兴趣。(审美创造)

任务一(预习)

课前任务:背诵课文把故事复述给家里人听。

任务二

活动一:初探矛盾--完成“矛盾档案”通读课文,梳理楚人言行(填空)楚人的言行矛盾点(问题在哪里 )夸盾:吾盾之坚,__________________如果他的矛能_____________________,那盾还是“无物能陷”吗 夸矛:吾矛之利,_______________如果他的盾__________________,那矛还能“无物不陷”吗 被问后的反应:其人______________矛盾爆发的结果:_______________小提示:用课文中的原句填写,注意“物莫能陷”“弗能应”等关键词。活动二:深析思维--破解“逻辑漏洞”绘制思维漏洞图(箭头连线):(示例结构:在空白处画出楚人“矛”和“盾”的关系,用头标注矛盾点)活动三:情景演绎1.《自相矛盾》剧本时间:地点:人物:在战国时期,楚国有个卖矛和盾的人,他在街上大声叫卖,吸引了一大群人围观。楚人( )“大家快来看啊!我的盾非常坚固任何物品都不能刺破它;我的矛也是最锐利的,没有它刺不破的东西,这矛和盾的质量绝对是最好的,赶紧买个试试吧!路人( ):“如果用你的矛去刺你的盾,结果会怎么样呢 楚人( ),无话可说。2.读了这则寓言故事,你懂得了什么道理 _______________________________________________________________________________活动四:智慧迁移--生活“矛盾侦探”1.案例分析:观察以下广告语,判断是否存在“自相矛盾",并说明理由。某文具广告:“本橡皮擦能擦除一切笔迹!(但小字标注马克笔痕迹除外)”你的判断:(矛盾/不矛盾)理出:___________________________________________________________________________2.创作诚信标语:为楚人的摊位设计一句提醒他“言行一致”的标语(参考句式): ______________________________________________________________________________

任务三:当堂练习

根据课文内容完成练习1.《自相矛盾》选自《________________》,讲的是一个______________(谁)夸耀自己的__________和__________,结果被围观的人问得______________的故事。2.“自相矛盾”是个成语,比喻_____________________________________________________________。3.楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也。”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。”或曰:“以子之矛陷子之盾,何如?”其人弗能应也。(1)根据故事内容,在横线上填写人物语言,在括号里填写人物动作。楚人:“吾盾之坚,__________________________”( )楚人:“吾矛之利,________________________”(楚人高高举起自己的矛,不时用矛在盾前比画着。)路人:“_________________________________”(2)画线句子的意思是:__________________________________________________________________________________这个人之所以这样问,是因为他( )(填序号)。A.对卖盾与矛的人的做法很反感。B.急于看到是盾坚还是矛利。C.知道“不可陷之盾”与“无不陷之矛”是不可能同时存在的。(3)“其人弗能应也”的原因是( )A.这个楚国人不善言辞。B.这个楚国人把盾和矛的功能夸大后,无法自圆其说。C.这个楚国人看有人质疑,非常害怕。(4)想象一下,这个楚国人当时的反应是怎样的?用两个四字词语来形容:_______________、_____________。文中说他“____________”。4.这个故事讽刺了哪一类人?说法最恰当的一项是( )A.言而无信的人。B.行事或言语先后不相应、互相抵触的人。C.说话或做事不考虑后果的人。5.下列事例属于自相矛盾的一项是( )A.我已经洗好衣服了,可妈妈还是不放心,要亲自再洗一遍。B.嚷着要减肥的姐姐总是控制不住食量,还说:“不吃饱哪有力气减肥呢?”C.每天出门前,奶奶总是千叮咛万嘱咐,让我路上小心。6.我从这个故事中得到的启示是:__________________________________________参考答案1.韩非子·难一 楚国人 盾 矛 哑口无言2.行事或言语先后不相应、互相抵触3.(1)物莫能陷也。(楚人高高举起自己的盾,不住地吆喝着。)于物无不陷也。以子之矛陷子之盾,何如?(2)有的人说:“用你的矛来刺你的盾,结果会怎样?” C(3)B(4)示例:张口结舌 哑口无言 弗能应也4.B5.B6.说话、做事都要考虑周到,前后相应,不要自相矛盾。

活动四:课后练习

有鬻( )者,誉之日:“( )之坚,物莫能陷也。”又誉其矛曰:“( )之利,于物无不陷也。”或日:“以子之矛陷子之盾,何如 ”其人弗能应也。夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可( )。1.把课文补充完整。2.“其人弗能应也”的原因是什么 ______________________________________________________________________________________________________________________3.那个人采用什么办法让楚人哑口无言的 (用自己的话概括)______________________________________________________________________________________________________________________4.学习了这个故事,你明白了一个什么道理 ______________________________________________________________________________________________________________________ 参考答案1.与矛 吾盾 吾矛 同世而立2.因为楚人把“矛”和“盾”的功能都夸大到绝对化的程度,不合情理而无法自圆其说,处于尴尬局面,所以无法回答。3.那个人让楚人拿刺得破所有盾的长矛去刺什么都不能刺破的盾牌。4.说话做事要实事求是,不要夸大其词。

推荐资源

推荐阅读《鹬蚌相争》

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

《自相矛盾》第一课时学习任务单

学习目标

核心素养目标能联系上下文,猜测“弗”“誉”“立”的意思,并能用自己的话讲述“自相矛盾”的故事。(文化自信)深入理解 “其人弗能应也”的理由,领悟故事的寓意。(语言运用)根据楚人的言行表现推测其思维过程。(思维能力)能用自己的话讲述“自相矛盾”的故事。(审美创造)

任务一(预习)

课前任务:(布置预习内容)1.朗读课文,边读边画出不认识的生字和下列词语。矛 盾 誉 吾 弗联系上下文,理解词语。漕:陷:自相矛盾:5.查词典,填空:“誉”字用部首查字法,先查部首___________,再查画________。“誉”在本文中的意思是______________________________

任务二:

文章内容梳理:活动一:借助图片识“矛盾活动二:初读课文,整体感知1.让学生轻声朗读课文,注意读准字音,读通句子。2.把握文章停顿楚人/有/鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物/莫能陷也。”又/誉其矛曰:“吾矛之利,于物/无不陷也。”或曰:“以子之矛,陷子之盾,何如?”其人/弗能应也。夫/不可陷之盾/与/无不陷之矛,不可/同世而立。3.了解出处:《自相矛盾》出自《韩非子·难一》。《韩非子》是战国时期法家代表人物韩非的著作总集,书中记载了大量的寓言故事,以生动形象的故事阐述深刻的道理。4.学写生字 矛 盾 誉 吾 活动二:借助注释,理解文意1.引导学生回顾理解文言文大意的方法。______________________________________________________________________________2.学过的方法尝试理解课文意思,对不理解的地方进行标注。3.句子释义1)楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也。鬻:_______________ 坚:________________ 誉:_________________________句意:________________________________________________________________________2)又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。“句意:________________________________________________________________________3)或曰:“以子之矛,陷子之盾,何如 ”其人弗能应也。或:_____________ 弗:__________________句意:________________________________________________________________________4)夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立夫:___________________ 立:__________________句意:________________________________________________________________________4.用自己的话讲讲这个故事。

任务三(课后练习)

1.课后词语练写 2.辨字组词。誉( ) 循( ) 荐( )夫( )誊( ) 盾( ) 存( ) 扶( )3.写出下列“之”“其”的意思。(1)誉之曰 之:________________(2)又誉其矛曰 其:________________(3)吾盾之坚 之:________________(4)其人弗能应也 其:_____________________(5)以子之矛,陷子之盾 之:_____________________4.给加点的字选择正确的解释。(1)又誉其矛曰( )A. 夸耀。 B. 荣誉。 C. 指着。(2)或曰( )A. 或者。 B. 有的人。 C. 有时。(3)以子之矛陷子之盾( )A. 用,拿。 B. 把。 C. 扛。(4)于物无不陷也( )A. 刺破。 B. 陷进。 C. 掉进。 参考答案2.辨字组词。荣誉 遵循 推荐 夫妻誊写 矛盾 生存 搀扶3.写出下列“之”“其”的意思。(1)代指他的盾。(2)代指他(卖盾又卖矛的人)。(3)的。(4)卖盾又卖矛的人(5)的。4.给加点的字选择正确的解释。(1)A(2)B(3)A(4)A

拓展资源推荐

推荐阅读《郑人买履》

第二课时学习任务单

学习目标

核心素养目标联系自己的生活经验,理解这个成语故事所包含的深刻道理并在理解寓意的过程中受到启发教育。(文化自信) 凭借课文中具体的注释,使学生在理解寓意的过程中受到启发教育。 (语言应用)理解课文内容,理清故事的起因、发展、高潮和结局,了解人物的思维过程。(思维能力) 知道自相矛盾的意思,培养学生学习成语,积累成语的兴趣。(审美创造)

任务一(预习)

课前任务:背诵课文把故事复述给家里人听。

任务二

活动一:初探矛盾--完成“矛盾档案”通读课文,梳理楚人言行(填空)楚人的言行矛盾点(问题在哪里 )夸盾:吾盾之坚,__________________如果他的矛能_____________________,那盾还是“无物能陷”吗 夸矛:吾矛之利,_______________如果他的盾__________________,那矛还能“无物不陷”吗 被问后的反应:其人______________矛盾爆发的结果:_______________小提示:用课文中的原句填写,注意“物莫能陷”“弗能应”等关键词。活动二:深析思维--破解“逻辑漏洞”绘制思维漏洞图(箭头连线):(示例结构:在空白处画出楚人“矛”和“盾”的关系,用头标注矛盾点)活动三:情景演绎1.《自相矛盾》剧本时间:地点:人物:在战国时期,楚国有个卖矛和盾的人,他在街上大声叫卖,吸引了一大群人围观。楚人( )“大家快来看啊!我的盾非常坚固任何物品都不能刺破它;我的矛也是最锐利的,没有它刺不破的东西,这矛和盾的质量绝对是最好的,赶紧买个试试吧!路人( ):“如果用你的矛去刺你的盾,结果会怎么样呢 楚人( ),无话可说。2.读了这则寓言故事,你懂得了什么道理 _______________________________________________________________________________活动四:智慧迁移--生活“矛盾侦探”1.案例分析:观察以下广告语,判断是否存在“自相矛盾",并说明理由。某文具广告:“本橡皮擦能擦除一切笔迹!(但小字标注马克笔痕迹除外)”你的判断:(矛盾/不矛盾)理出:___________________________________________________________________________2.创作诚信标语:为楚人的摊位设计一句提醒他“言行一致”的标语(参考句式): ______________________________________________________________________________

任务三:当堂练习

根据课文内容完成练习1.《自相矛盾》选自《________________》,讲的是一个______________(谁)夸耀自己的__________和__________,结果被围观的人问得______________的故事。2.“自相矛盾”是个成语,比喻_____________________________________________________________。3.楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也。”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。”或曰:“以子之矛陷子之盾,何如?”其人弗能应也。(1)根据故事内容,在横线上填写人物语言,在括号里填写人物动作。楚人:“吾盾之坚,__________________________”( )楚人:“吾矛之利,________________________”(楚人高高举起自己的矛,不时用矛在盾前比画着。)路人:“_________________________________”(2)画线句子的意思是:__________________________________________________________________________________这个人之所以这样问,是因为他( )(填序号)。A.对卖盾与矛的人的做法很反感。B.急于看到是盾坚还是矛利。C.知道“不可陷之盾”与“无不陷之矛”是不可能同时存在的。(3)“其人弗能应也”的原因是( )A.这个楚国人不善言辞。B.这个楚国人把盾和矛的功能夸大后,无法自圆其说。C.这个楚国人看有人质疑,非常害怕。(4)想象一下,这个楚国人当时的反应是怎样的?用两个四字词语来形容:_______________、_____________。文中说他“____________”。4.这个故事讽刺了哪一类人?说法最恰当的一项是( )A.言而无信的人。B.行事或言语先后不相应、互相抵触的人。C.说话或做事不考虑后果的人。5.下列事例属于自相矛盾的一项是( )A.我已经洗好衣服了,可妈妈还是不放心,要亲自再洗一遍。B.嚷着要减肥的姐姐总是控制不住食量,还说:“不吃饱哪有力气减肥呢?”C.每天出门前,奶奶总是千叮咛万嘱咐,让我路上小心。6.我从这个故事中得到的启示是:__________________________________________参考答案1.韩非子·难一 楚国人 盾 矛 哑口无言2.行事或言语先后不相应、互相抵触3.(1)物莫能陷也。(楚人高高举起自己的盾,不住地吆喝着。)于物无不陷也。以子之矛陷子之盾,何如?(2)有的人说:“用你的矛来刺你的盾,结果会怎样?” C(3)B(4)示例:张口结舌 哑口无言 弗能应也4.B5.B6.说话、做事都要考虑周到,前后相应,不要自相矛盾。

活动四:课后练习

有鬻( )者,誉之日:“( )之坚,物莫能陷也。”又誉其矛曰:“( )之利,于物无不陷也。”或日:“以子之矛陷子之盾,何如 ”其人弗能应也。夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可( )。1.把课文补充完整。2.“其人弗能应也”的原因是什么 ______________________________________________________________________________________________________________________3.那个人采用什么办法让楚人哑口无言的 (用自己的话概括)______________________________________________________________________________________________________________________4.学习了这个故事,你明白了一个什么道理 ______________________________________________________________________________________________________________________ 参考答案1.与矛 吾盾 吾矛 同世而立2.因为楚人把“矛”和“盾”的功能都夸大到绝对化的程度,不合情理而无法自圆其说,处于尴尬局面,所以无法回答。3.那个人让楚人拿刺得破所有盾的长矛去刺什么都不能刺破的盾牌。4.说话做事要实事求是,不要夸大其词。

推荐资源

推荐阅读《鹬蚌相争》

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 祖父的园子

- 3* 月是故乡明

- 4* 梅花魂

- 口语交际:走进他们的童年岁月

- 习作:那一刻,我长大了

- 语文园地

- 第二单元

- 5 草船借箭

- 6 景阳冈

- 7* 猴王出世

- 8* 红楼春趣

- 口语交际:怎么表演课本剧

- 习作:写读后感

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 第四单元

- 9 古诗三首

- 10 青山处处埋忠骨

- 11 军神

- 12* 清贫

- 习作:他____了

- 语文园地

- 第五单元

- 13 人物描写一组

- 14 刷子李

- 习作例文

- 习作:形形色色的人

- 第六单元

- 15 自相矛盾

- 16 田忌赛马

- 17 跳水

- 习作:神奇的探险之旅

- 语文园地

- 第七单元

- 18 威尼斯的小艇

- 19 牧场之国

- 20* 金字塔

- 口语交际:我是小小讲解员

- 习作:中国的世界文化遗产

- 语文园地

- 第八单元

- 21 杨氏之子

- 22 手指

- 23* 童年的发现

- 口语交际:我们都来讲笑话

- 习作:漫画的启示

- 语文园地