2025届高考语文复习专题掌握字词含义和作用(诗歌)课件(共52张PPT)

文档属性

| 名称 | 2025届高考语文复习专题掌握字词含义和作用(诗歌)课件(共52张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-21 08:32:14 | ||

图片预览

文档简介

(共52张PPT)

掌握诗歌字词的含义和作用

2025年高考语文复习专题★★

活动一

精准理解字词义

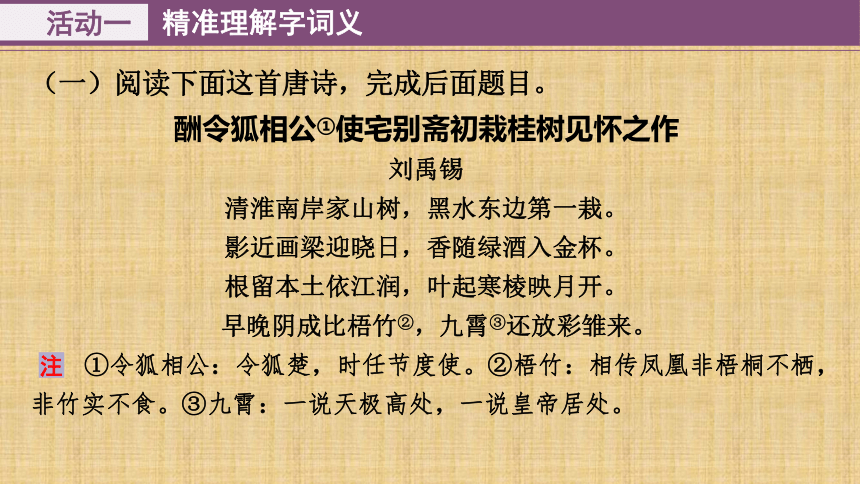

(一)阅读下面这首唐诗,完成后面题目。

酬令狐相公①使宅别斋初栽桂树见怀之作

刘禹锡

清淮南岸家山树,黑水东边第一栽。

影近画梁迎晓日,香随绿酒入金杯。

根留本土依江润,叶起寒棱映月开。

早晚阴成比梧竹②,九霄③还放彩雏来。

①令狐相公:令狐楚,时任节度使。②梧竹:相传凤凰非梧桐不栖,非竹实不食。③九霄:一说天极高处,一说皇帝居处。

注

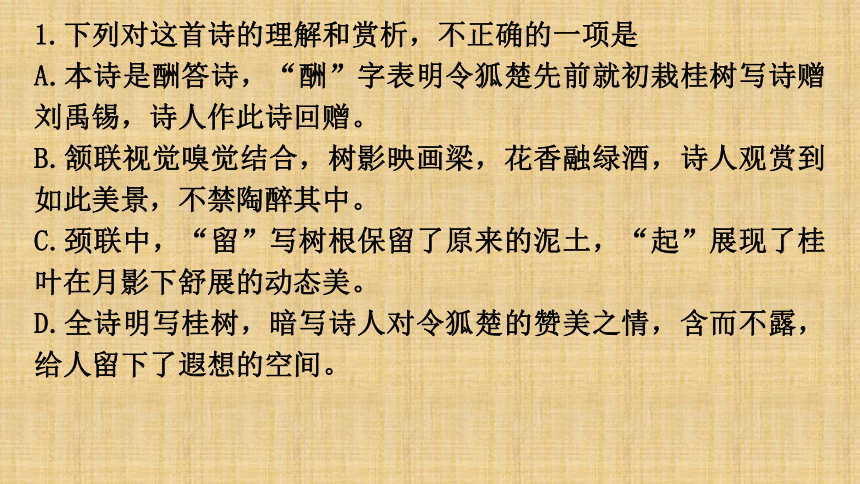

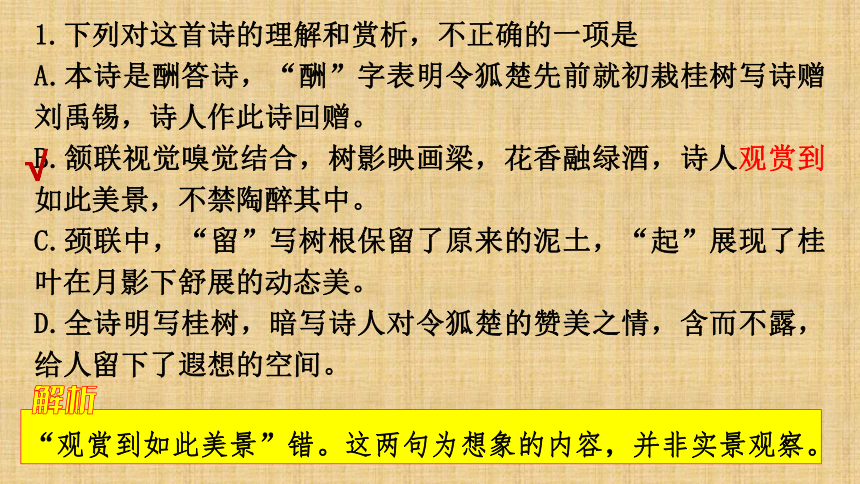

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是

A.本诗是酬答诗,“酬”字表明令狐楚先前就初栽桂树写诗赠刘禹锡,诗人作此诗回赠。

B.颔联视觉嗅觉结合,树影映画梁,花香融绿酒,诗人观赏到如此美景,不禁陶醉其中。

C.颈联中,“留”写树根保留了原来的泥土,“起”展现了桂叶在月影下舒展的动态美。

D.全诗明写桂树,暗写诗人对令狐楚的赞美之情,含而不露,给人留下了遐想的空间。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是

A.本诗是酬答诗,“酬”字表明令狐楚先前就初栽桂树写诗赠刘禹锡,诗人作此诗回赠。

B.颔联视觉嗅觉结合,树影映画梁,花香融绿酒,诗人观赏到如此美景,不禁陶醉其中。

C.颈联中,“留”写树根保留了原来的泥土,“起”展现了桂叶在月影下舒展的动态美。

D.全诗明写桂树,暗写诗人对令狐楚的赞美之情,含而不露,给人留下了遐想的空间。

√

“观赏到如此美景”错。这两句为想象的内容,并非实景观察。

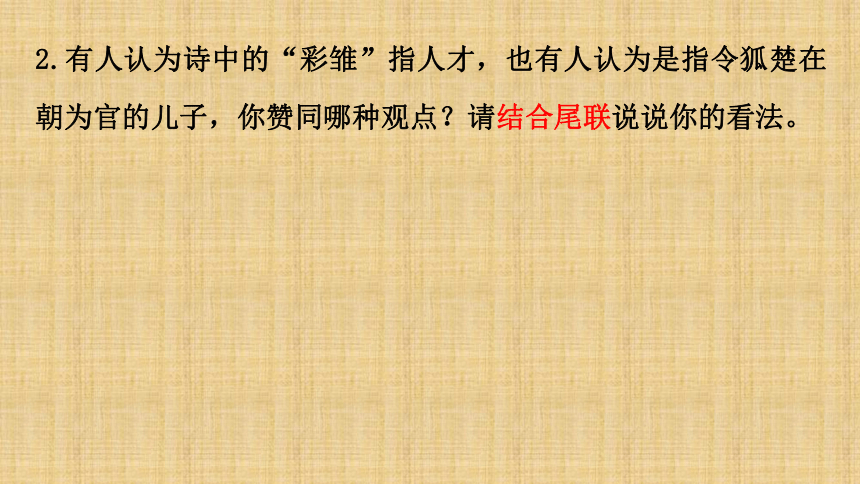

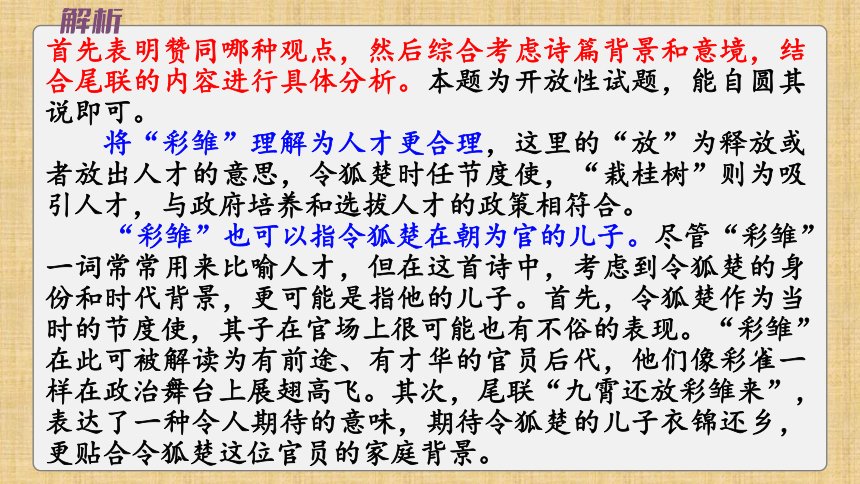

2.有人认为诗中的“彩雏”指人才,也有人认为是指令狐楚在朝为官的儿子,你赞同哪种观点?请结合尾联说说你的看法。

首先表明赞同哪种观点,然后综合考虑诗篇背景和意境,结合尾联的内容进行具体分析。本题为开放性试题,能自圆其说即可。

将“彩雏”理解为人才更合理,这里的“放”为释放或者放出人才的意思,令狐楚时任节度使,“栽桂树”则为吸引人才,与政府培养和选拔人才的政策相符合。

“彩雏”也可以指令狐楚在朝为官的儿子。尽管“彩雏”一词常常用来比喻人才,但在这首诗中,考虑到令狐楚的身份和时代背景,更可能是指他的儿子。首先,令狐楚作为当时的节度使,其子在官场上很可能也有不俗的表现。“彩雏”在此可被解读为有前途、有才华的官员后代,他们像彩雀一样在政治舞台上展翅高飞。其次,尾联“九霄还放彩雏来”,表达了一种令人期待的意味,期待令狐楚的儿子衣锦还乡,更贴合令狐楚这位官员的家庭背景。

答案

(示例一)赞同“彩雏”指人才。诗人写桂树早晚会长得像梧竹一样,能引来“彩雏”,以此祝愿令狐楚能筑巢引凤,吸引人才。

(示例二)赞同“彩雏”指令狐楚的儿子。诗人写桂树早晚会长得像梧竹一样,能引来“彩雏”,借此设想令狐楚的儿子衣锦还乡,赞美他教子有方。

2.有人认为诗中的“彩雏”指人才,也有人认为是指令狐楚在朝为官的儿子,你赞同哪种观点?请结合尾联说说你的看法。

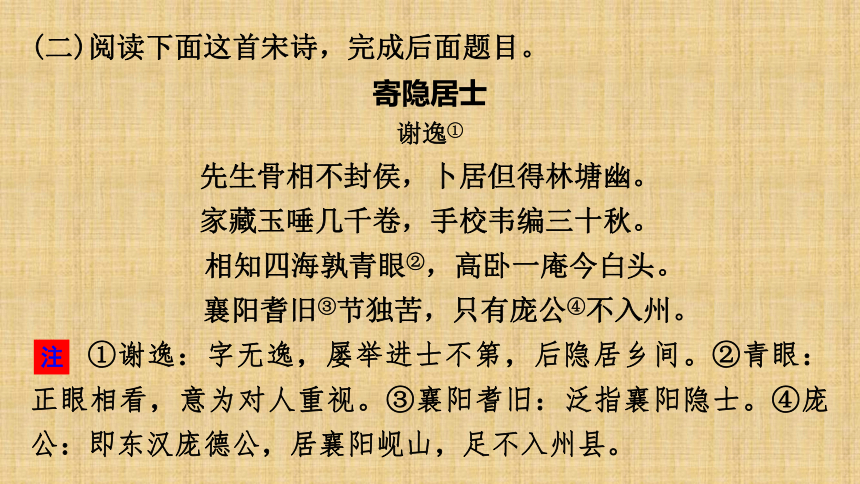

(二)阅读下面这首宋诗,完成后面题目。

寄隐居士

谢逸①

先生骨相不封侯,卜居但得林塘幽。

家藏玉唾几千卷,手校韦编三十秋。

相知四海孰青眼②,高卧一庵今白头。

襄阳耆旧③节独苦,只有庞公④不入州。

①谢逸:字无逸,屡举进士不第,后隐居乡间。②青眼:正眼相看,意为对人重视。③襄阳耆旧:泛指襄阳隐士。④庞公:即东汉庞德公,居襄阳岘山,足不入州县。

注

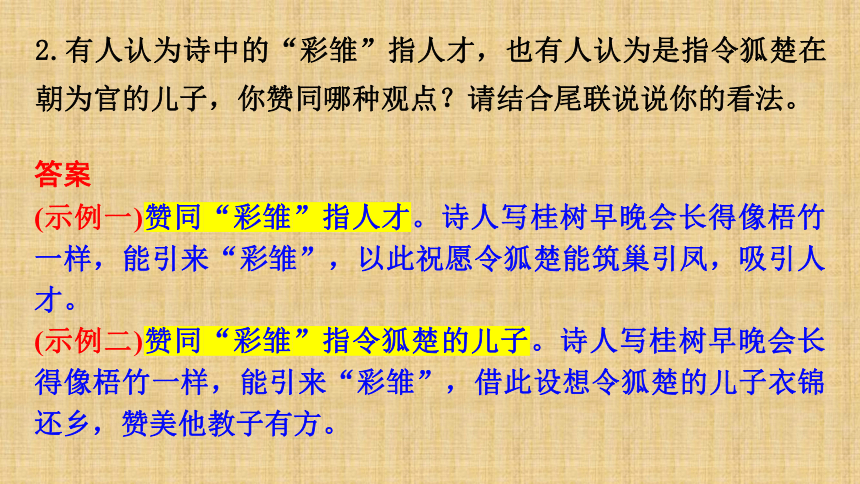

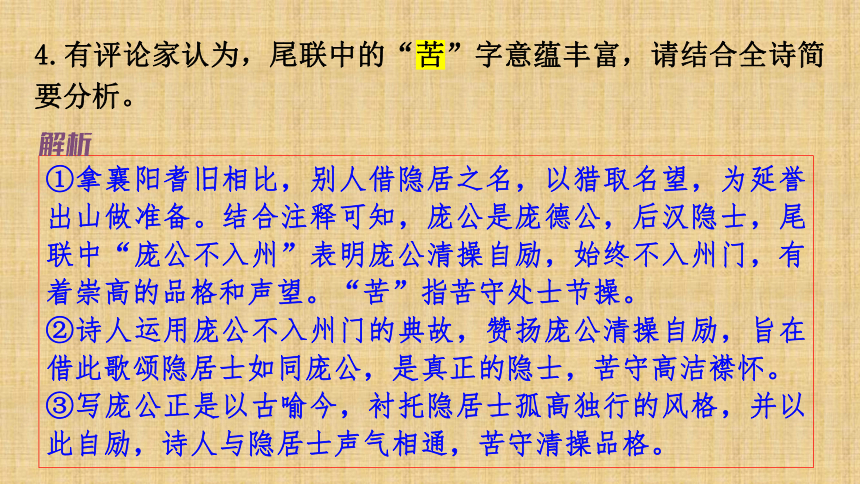

3.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是

A.先生择清幽而居,可见已无封侯之图,开篇隐含对隐居士绝意仕进的赞颂。

B.本诗数量词有表现力,如“几千卷”言藏书之富,“三十秋”言治学之勤。

C.虽然四海之内不乏相知之辈,但他们多汲汲于功名富贵,隐居士并不欣赏。

D.全诗多方面展现了隐居士的风采,巧用典故,融议论又寄感慨,直接而贴切。

3.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是

A.先生择清幽而居,可见已无封侯之图,开篇隐含对隐居士绝意仕进的赞颂。

B.本诗数量词有表现力,如“几千卷”言藏书之富,“三十秋”言治学之勤。

C.虽然四海之内不乏相知之辈,但他们多汲汲于功名富贵,隐居士并不欣赏。

D.全诗多方面展现了隐居士的风采,巧用典故,融议论又寄感慨,直接而贴切。

√

“直接”错。用典含蓄,如尾联委婉表达对庞德公超俗节操是真隐士的赞颂。

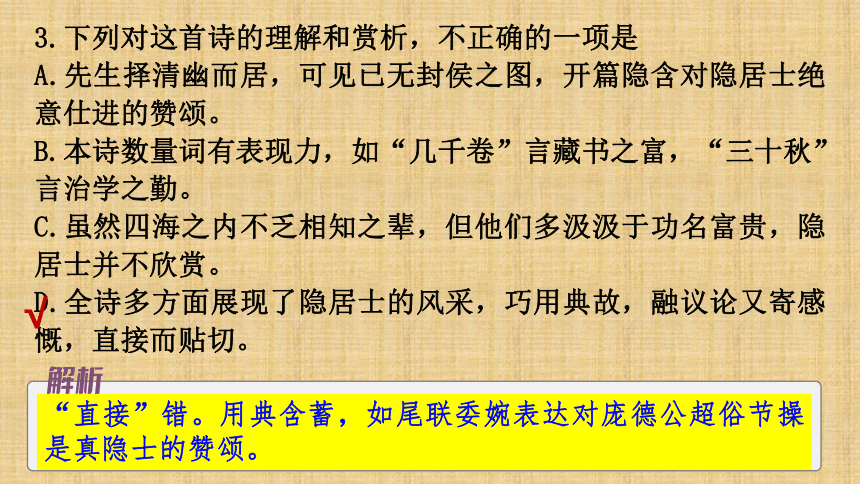

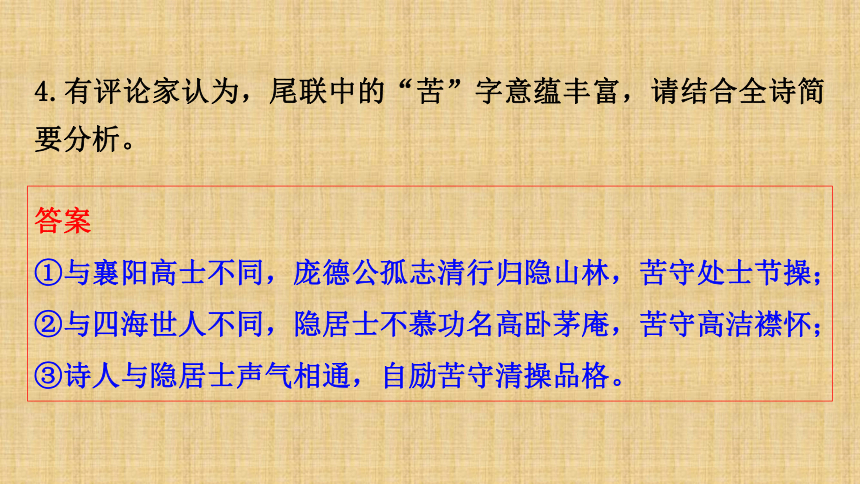

4.有评论家认为,尾联中的“苦”字意蕴丰富,请结合全诗简要分析。

①拿襄阳耆旧相比,别人借隐居之名,以猎取名望,为延誉出山做准备。结合注释可知,庞公是庞德公,后汉隐士,尾联中“庞公不入州”表明庞公清操自励,始终不入州门,有着崇高的品格和声望。“苦”指苦守处士节操。

②诗人运用庞公不入州门的典故,赞扬庞公清操自励,旨在借此歌颂隐居士如同庞公,是真正的隐士,苦守高洁襟怀。

③写庞公正是以古喻今,衬托隐居士孤高独行的风格,并以此自励,诗人与隐居士声气相通,苦守清操品格。

答案

①与襄阳高士不同,庞德公孤志清行归隐山林,苦守处士节操;

②与四海世人不同,隐居士不慕功名高卧茅庵,苦守高洁襟怀;

③诗人与隐居士声气相通,自励苦守清操品格。

4.有评论家认为,尾联中的“苦”字意蕴丰富,请结合全诗简要分析。

借题点拨

如何理解古诗字词含义:

理解古诗字词含义一定要遵循“字不离句”“句不离篇”的原则,从全篇视角来理解。设题的这个字词一般负载着重要的情感内容。

首先要理解字词的字面含义;然后把字放到诗句中归位,把握字词在整句中的含义,结合上下文语境,甚至要结合整首诗的情感来推断词义,思考字词有没有引申义、比喻义、象征义,有没有言外之意,是不是具有丰富意蕴的意象词;最后把这些含义按照一定的顺序,归纳概括。

特别提醒:要精准理解字词含义,需要一定的阅读基础,需要穿越词语含义障碍,积累一定的文言知识,掌握一定的词类活用和一词多义知识,并积累一定的文化常识。

活动二

把握词语作用

(一)(2024·湖南长沙一模)阅读下面这首宋词,完成后面题目。

水调歌头·定王台①

袁去华

雄跨洞庭野,楚望古湘州。何王台殿,危基百尺自西刘。尚想霓旌千骑,依约入云歌吹,屈指几经秋。叹息繁华地,兴废两悠悠。

登临处,乔木老,大江流。书生报国无地,空白九分头。一夜寒生关塞②,万里云埋陵阙,耿耿恨难休。徙倚霜风里,落日伴人愁。

①定王台:位于长沙市内,为西汉景帝儿子定王刘发所建,词中“自西刘”即指此。②一夜寒生关塞:比喻金兵猝然南侵。

注

1.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是

A.开头四句,气势不凡。“雄跨洞庭野”以辽阔的背景烘托出定王台地势之雄伟;“危基百尺”,通过写台基高度表现定王台的高大壮观。

B.“尚想霓旌千骑”三句,由实入虚,遥想当年刘发登临此台,人马众多,旌旗如云,音乐震天,仪仗盛大的画面,表现了当时的“繁华”。

C.下阕先写登临所见,“乔木老,大江流”以简略的白描勾勒景物,苍老的古树、奔涌的大江衬托出定王台历史悠久、巍然屹立的雄姿。

D.这首词写景抒情,借古伤今,意境雄浑苍凉,感情深沉悲壮,与辛弃疾的《永遇乐·京口北固亭怀古》一样,具有豪放词的典型特征。

1.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是

A.开头四句,气势不凡。“雄跨洞庭野”以辽阔的背景烘托出定王台地势之雄伟;“危基百尺”,通过写台基高度表现定王台的高大壮观。

B.“尚想霓旌千骑”三句,由实入虚,遥想当年刘发登临此台,人马众多,旌旗如云,音乐震天,仪仗盛大的画面,表现了当时的“繁华”。

C.下阕先写登临所见,“乔木老,大江流”以简略的白描勾勒景物,苍老的古树、奔涌的大江衬托出定王台历史悠久、巍然屹立的雄姿。

D.这首词写景抒情,借古伤今,意境雄浑苍凉,感情深沉悲壮,与辛弃疾的《永遇乐·京口北固亭怀古》一样,具有豪放词的典型特征。

√

“定王台历史悠久、巍然屹立的雄姿”错。词人意在通过秋天的老树、江流写出冷落萧瑟、苍茫寥廓的景象,衬托出定王台的颓败荒凉。

由“老”和“流”你联想到了哪些诗句?

把握词语作用

(一)(2024·湖南长沙一模)阅读下面这首宋词,完成后面题目。

水调歌头·定王台①

袁去华

雄跨洞庭野,楚望古湘州。何王台殿,危基百尺自西刘。尚想霓旌千骑,依约入云歌吹,屈指几经秋。叹息繁华地,兴废两悠悠。

登临处,乔木老,大江流。书生报国无地,空白九分头。一夜寒生关塞②,万里云埋陵阙,耿耿恨难休。徙倚霜风里,落日伴人愁。

2.词中“兴废”二字,在结构、内容和情感表达上具有重要作用,请结合全词简要分析。

答案

①在结构上,承上启下,由上阕写“兴”(繁华兴盛)过渡到下阕写“废”(荒废衰败)。

②在内容上,具有双重意蕴,既指定王台的兴废盛衰,也指词人所处的南宋国土沦亡、衰败腐朽。

③在情感表达上,由对定王台兴废盛衰的感慨,自然转到对南宋王朝山河沦丧的愤恨和报国无门的悲愤,升华了主旨。

2.词中“兴废”二字,在结构、内容和情感表达上具有重要作用,请结合全词简要分析。

(二)(2024·广东揭阳二模)阅读下面这首宋词,完成后面题目。

南乡子·集句[注]

苏 轼

怅望送春怀。渐老逢春能几回。花满楚城愁远别,伤怀。何况清丝急管催。

吟断望乡台。万里归心独上来。景物登临闲始见,徘徊。一寸相思一寸灰。

集句:旧时作诗方式之一。截取前人一代、一家或数家的诗句,拼集而成一篇,是一种艺术的再创造形式。苏轼的这首词大概作于贬谪黄州时期。元丰二年(1079),苏轼到任湖州还不到三个月,就因作诗讽刺新法、“毁谤君相”的罪名,被捕下狱,史称“乌台诗案”。出狱以后,苏轼被降职为黄州团练副使,这个职位相当低微。

注

3.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是

A.上片第二句,“渐老”一悲,“逢春”一喜;“能几回”又一悲,且将逢春之喜也一并化而为悲。一句之中一咏三叹,笔致淡宕而苍老。

B.谪居黄州,正是楚城。“花满楚城愁远别”虽是他人语,却已贯入词人受迫害遭贬谪的政治背景这一深层意蕴,也体现了集句古为今用之妙。

C.“景物登临闲始见”,重一“闲”字,既叙述了自己无官一身轻的悠闲自在,也写出了春日景物美好、让人心旷神怡的情状,笔意清新。

D.此词落墨于酒筵,中间写望乡,归结于一寸相思一寸灰的反思,呈现出一个从向外观照反观内心的心路历程,也给读者呈现了一个更立体的词人形象。

3.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是

A.上片第二句,“渐老”一悲,“逢春”一喜;“能几回”又一悲,且将逢春之喜也一并化而为悲。一句之中一咏三叹,笔致淡宕而苍老。

B.谪居黄州,正是楚城。“花满楚城愁远别”虽是他人语,却已贯入词人受迫害遭贬谪的政治背景这一深层意蕴,也体现了集句古为今用之妙。

C.“景物登临闲始见”,重一“闲”字,既叙述了自己无官一身轻的悠闲自在,也写出了春日景物美好、让人心旷神怡的情状,笔意清新。

D.此词落墨于酒筵,中间写望乡,归结于一寸相思一寸灰的反思,呈现出一个从向外观照反观内心的心路历程,也给读者呈现了一个更立体的词人形象。

√

C项“也写出了春日景物美好、让人心旷神怡的情状,笔意清新”错。应为“表面叙述了自己无官一身轻的悠闲自在,实际深深流露了遭受贬逐、无法作为的巨大痛苦,意蕴深沉”。

4.“伤怀”“徘徊”是词人在词中仅用的两个自己创作的词语,却在全词中有重要作用。请结合词句具体分析。

解析:

分析词句的作用,一般要从下列几个方面答题:

1、词句肯定是在诗文中,也就是说,它是结构诗文的要素之一。那就要从结构上分析。(开门见山、承上启下、卒章显志、照应等)

2、诗文都是表达感情的载体,分析词句必须分析情感。

3、词句由什么表达效果,也就是有什么作用。

4、关键的词往往是“诗眼”或者“词眼”,起到突出主旨的作用,所以一般要从突出主题上答题。

(这类题目分值一般是6分,需要答出3点即可)

4.“伤怀”“徘徊”是词人在词中仅用的两个自己创作的词语,却在全词中有重要作用。请结合词句具体分析。

①结构上:“伤怀”二字,总括前三句,概括了临老、逢春、远别之种种痛苦,同时又开起下一句“何况”的递进意蕴,使整个上片浑然一体。

②情感上:“徘徊”二字,不仅紧承上文万里思归不得、还遭迁谪闲置的无奈与痛苦,同时还暗示着词人此时心态由外向内的一种过渡。辗转徘徊,反思内心,正是种种相思,样样寒灰,令人哀感无穷。

③表达效果上:词中各句虽然都取自唐人诗句,但无一不切合词人当下的凄伤处境与悲苦心绪,再经这两个词的概括与衔接,更是如出己手,浑然天成。

4.“伤怀”“徘徊”是词人在词中仅用的两个自己创作的词语,却在全词中有重要作用。请结合词句具体分析。

借题点拨

以词语为切口考查具体作用的方法:

(1)如果以一个词为切口,能考查到结构、内容、情感这三大方面,那这个词往往起到“诗眼”的作用。(如第2题)

作答时,按照题干要求,从“结构、内容和情感表达上”,分三条作答即可。

诗句结构作用一般有:开门见山、承上启下、卒章显志等。如第2题“兴废两悠悠”处于词的上片末一句,作用便是承上启下。

内容的分析要结合诗歌类别特点。如《水调歌头·定王台》要结合怀古咏史诗的特点。

情感上的作用,要结合语境,看凝聚的具体情感。如词人怀古伤今,写由历史兴衰生发的感慨,也往往是为抒写自己的爱国之情,但有时也有报国无门、壮志难酬的感慨。

(2)但大部分题干中并不明确指明词语在哪个方面的作用(如第4题),需要自己寻找角度。

从哪些角度寻找?无非还是从结构、情感、内容、艺术表达效果等方面入手。

找到明显的作用后,对应这些角度,寻找合适的语句,组织答案,分条作答即可。

一、阅读下面这首唐诗,完成后面题目。

何九于客舍集①

王昌龄

客有住桂阳②,亦如巢林鸟。

罍觞且终宴,功业会未了。

山月空霁时,江明高楼晓。

门前泊舟楫,行次入松筱③。

此意投赠君,沧波风袅袅。

对点练案

注①开元二十六年(738)王昌龄被贬岭南,途经郴州,好友何九在客舍举行宴会为之接风送行,临别时诗人作此诗相赠。

②桂阳:唐之郴州,隋为桂阳郡,在今湖南郴县。

③筱:细竹子,亦称“箭竹”。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是

A.三、四两句运用对比的手法,以宴会即将结束的别离衬托功业未成的痛苦之情。

B.五、六两句对仗工整,描写山色空蒙、江楼明丽的月下美景,渲染了夜晚的安宁。

C.“行次入松筱”句运用白描的手法叙写进入松竹林的情景,言有尽而意无穷。

D.“沧波风袅袅”句以景结情,寄寓诗人面对冷清现实而难以实现理想的担忧。

√

B项“对仗工整”错,五、六两句中“山月”和“江明”结构不同,“空霁”和“高楼”词性不同,不能构成对仗结构;另外,“描写山色空蒙”错,“空蒙”是烟雨迷茫的意思,而“霁”是雨后初晴的景象,如“江明”和“高楼”是写明月朗照下的景象。

2.首句中的“客”,有人认为是诗人对何九的尊称,也有人认为是诗人的自称,你赞同哪种观点?请说出你的理由。

答案

(示例一)我认为是对何九的尊称。

理由:①诗题“何九于客舍集”点出诗人赴宴的地点在客舍;

②“客有住桂阳”明确住在桂阳的是何九。

(示例二)我认为是诗人的自称。

理由:①“客”有客居的意思,诗人身处他乡,所以自称“客”;

②诗人被贬,远离朝廷,自称“客”,暗含诗人被贬的身份和怀才不遇之感;

③“亦如巢林鸟”写自己到何九家就像鸟入巢一样,有归家之感,自称“客”,深切地表达出主人的热情和自己的感激之情;

④“此意投赠君”句尊称何九为“君”。

(示例一)认为是对何九的尊称:从诗歌题目“何九于客舍集”、首句“客有住桂阳”和注释①“好友何九在客舍举行宴会”可知,诗人赴宴的地点在朋友何九暂住桂阳的客舍,由此可以推知,首句中的“客”,是诗人对何九的尊称。

(示例二)认为是诗人的自称:结合注释①“王昌龄被贬岭南,途经郴州,好友何九在客舍举行宴会为之接风送行”可知,“客有住桂阳,亦如巢林鸟”,也可以理解为诗人做客郴州,犹如归巢之鸟,饱含深情,表达出友人的热情接待使自己有一种宾至如归之感,自己非常感激。

首句中“客”,是诗人的自称。诗人用“客”自称,又是双关手法,既指自己做客郴州,又指自己被贬的身份,含有一种怀才不遇之感,两“客”皆蒙何九厚遇,表达对朋友何九的感激之情。而“此意投赠君”句,是尊称何九为“君”,以此赠予友人何九,既是勉人又是自勉,也可以推知诗人用“客”来自称。

本题学生认为“是对何九的尊称”“是诗人的自称”均可,但要结合诗歌内容和注释自圆其说。

二、阅读下面这首元曲,完成后面题目。

【双调】折桂令·送王叔能赴湘南廉使

刘时中

正黄尘赤日长途,便雷奋天池,教雨随车①。把世外炎氛,人间热恼,一洗无余。

展洙泗②千年画图,纳潇湘一道冰壶。报政何如?风动三湘,霜满重湖。

①《孟子·尽心上》:“君子之所以有教者五:有如时雨之化者。”②洙泗:流经曲阜的洙、泗二水。孔子曾于此讲学,造就很多人才,被认为是教化礼仪之邦。

注

3.下列对这首元曲的理解和赏析,不正确的一项是

A.此曲起笔不凡,开篇便以雷雨壮行色,与“载酒送君行”“折柳系离

情”的送别之作风格迥异。

B.作者用“冰壶”之典,意在嘱咐友人坚守其志,希望他能在湘南一带

形成清正廉洁的风气。

C.尾句想象友人高洁的节操遍及湘南,使当地风教大化,与上文一脉相

承,在曲势上一气呵成。

D.本曲以雷霆起,以风霜结,通过用典和想象,化虚为实,将一场平凡

的雷雨写得气势磅礴,意味深远。

√

“化虚为实”错,本曲的主要手法是化实为虚。

4.此曲中的“雷雨”在作者笔下别有寄托,请结合全曲简要分析。

答案 “雷雨”既为友壮行色,也为己写情抒怀。

①雷雨能润泽万物,友人的到任会使政教如春风化雨般随使车及与湘南,表现了对友人实行美政的期望。

②雷雨能祛除暑热,友人的到任会如一场及时雨,消除暑热与尘土,表现了对友人为时所用的庆幸。

③雷雨能洗净世上你争我斗的“炎氛”、追名逐利的“热恼”,表现了作者的高尚节操。

三、阅读下面两首宋诗,完成后面题目。

赠王介甫①

欧阳修

翰林风月三千首,吏部文章二百年。

老去自怜心尚在,后来谁与子争先。

朱门歌舞争新态,绿绮尘埃拂旧弦。

常恨闻名不相识,相逢罇②酒曷留连?

奉酬永叔见赠

王安石

欲传道义心犹在,强学文章力已穷。

他日若能窥孟子,终身何敢望韩公。

抠衣③最出诸生后,倒屣④尝倾广座中。

只恐虚名因此得,嘉篇为贶⑤岂宜蒙。

①欧阳修反对当时浮艳的文风,大力提倡诗文革新。他欣赏王安石的才华,希望王安石能够接过古文运动的大旗,于是写下了《赠王介甫》一诗。②罇:同“樽”。③抠衣:提起衣服前襟,这是古人迎趋时的动作,表示恭敬。④倒屣:急于出迎,把鞋倒穿。⑤贶(kuàng):赠、赐。

注

5.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是

A.翰林,借指李白;吏部,借指韩愈(一说谢朓)。欧诗中将王安石比作

二人,足见对其才华的推重。

B.王安石的奉酬之作,既是对欧阳修赠诗的答复,也抒写了自己的志向

和理想,感情深挚,口吻谦谨。

C.欧诗后四句批判统治者的荒淫腐败,表达诗人对黑暗现实的痛恨,流

露出无力改变现状的无奈。

D.王诗后四句写出了对欧阳修的尊敬及受到隆遇的感戴之意,也写出得

到赠诗而过蒙宠信的惶恐。

√

“批判统治者的荒淫腐败,表达诗人对黑暗现实的痛恨,流露出无力改变现状的无奈”错。根据欧诗“朱门歌舞争新态,绿绮尘埃拂旧弦”可知,颈联巧用历史典故,赞扬王安石不随波逐流,追求古道新法;根据“常恨闻名不相识,相逢罇酒曷留连?”可知,尾联吐露出自己与王安石相见恨晚之情,希望能够长久相见、把酒言欢。

6.两首诗中,欧阳修的“心尚在”,王安石的“心犹在”。请结合诗歌,谈谈对两人之“心”的理解。

答案 ①欧阳修的“心”是进行“诗文革新”之心,作为北宋文坛领袖,他对满腹才学的王安石倍加推重,希望他能执掌诗文革新的大旗。

②王安石的“心”是“传播儒家道义”之心,作为北宋的著名改革家,他认为能窥探到孟子道义的奥妙也就心满意足了。

《赠王介甫》:根据“老去自怜心尚在,后来谁与子争先”可知,欧阳修说自己人老心不老,与王安石这样的青年才俊相比,高度赞美他是后起之秀。结合注释①可知,欧阳修的“心”一是指其反对当时浮艳的文风,大力提倡诗文革新的决心;二是指对于诗文革新一事,自己已是心有余而力不足,后继者非王安石莫属。欧阳修的“心”表露出其爱惜倾慕王安石的才华之心,表达了对王安石才华的推重,希望他能执掌诗文革新的大旗。

《奉酬永叔见赠》:“欲传道义心犹在”意思是“我传扬孔孟道义的雄心还是有的”,诗人直抒胸臆,表达了传扬古代圣人和先贤的道义的决心和志向。“他日若能窥孟子,终身何敢望韩公”呼应首联中的“欲传道义心犹在”,将“传道”始终置于“学文”之前,表明自己以孟子作为传承道义的榜样,认为能窥探到孟子道义的奥妙也就心满意足了。

四、阅读下面这首唐诗,完成后面题目。

送石洪处士赴河阳幕得起字[注]

韩 愈

长把种树书,人云避世士。

忽骑将军马,自号报恩子。

风云入壮怀,泉石别幽耳。

钜鹿师欲老,常山险犹恃。

岂惟彼相忧,固是吾徒耻。

去去事方急,酒行可以起。

元和五年,河阳节度使乌重胤讨伐河北反叛藩镇,聘石洪为参谋,石洪立即应命前往。韩愈作此诗为他送行。

注

7.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是

A.石洪平时常读种树之书,在世人眼中他是一个避世隐居之人,这与题

目中的“处士”相照应。

B.“自号报恩子”说明石洪虽怀才不遇而无奈归隐,但仍一直渴望杀敌

报国,如今被征召,于是毅然前往。

C.五、六两句写激荡的风云之气进入襟怀,清幽的泉石之声告别耳际,

凸显了石洪的雄壮胸怀、高雅情致。

D.蔡启评价韩愈诗“豪健雄放”“世特恨其深婉不足”,本诗即体现了

其豪健雄放而深婉不足的特点。

√

“本诗即体现了其豪健雄放而深婉不足的特点”错。本诗体现了“豪健雄放”,但没有体现“深婉不足”,如对石洪隐居生活的怀念和对别离的担忧,深婉而细腻。

8.送别诗多抒发留别之情,表现与友人的依依不舍,而本诗却突出一个“急”字。请谈谈你对本诗“急”字的理解。

答案 ①局势之急。军队长期作战,呈现疲惫状态,石洪被急募为参谋。

②心中之急。石洪久怀壮志,而今急于杀敌报国。

③行动之急。石洪急于赴任河阳前线,匆匆结束酒宴。

作答时,先结合注释,再研读诗歌中的关键词句。注意紧扣“急”字,筛选信息。

由“钜鹿师欲老”“事方急”可知,此时正值战乱时期,形势严峻。“老”有“疲惫、困乏”之意,因为“河阳节度使乌重胤讨伐河北反叛藩镇”,军队长期作战,没有取得胜利,所以“聘石洪为参谋”。

由“自号报恩子”“风云入壮怀”“岂惟彼相忧,固是吾徒耻”可知,石洪久怀壮志,一直渴望杀敌报国,如今前方战事危急,石洪分析局势,引以为耻,此时被征召,于是毅然前往。

由“忽骑将军马”“去去”“酒行可以起”可知,石洪忧心战事,一个“忽”字,强调事情突然,石洪急于奔赴前线,“去去”表现了石洪的行色匆匆,诗人只得仓促中急忙结束酒宴,送友人离去。

五、阅读下面这首唐诗,完成后面题目。

陇西行四首(其二)

陈 陶

誓扫匈奴不顾身,五千貂锦丧胡尘。

可怜无定河边骨,犹是春闺梦里人。

9.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是

A.首句语言精练,“誓扫”“不顾”两词表现了唐军将士忠勇敢战的气

概和献身精神。

B.第二句“貂锦”,即“锦衣貂裘”,运用借代手法,代指唐朝精锐部

队。“五千”表现战死者之众,足见战斗之激烈。

C.三、四两句先写战争带来的尸骨遍野的悲惨景象,后写家人对战士思

念而不得的悲伤情绪。

D.“春闺梦”与苏轼《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》中的梦境都表达

了对亲人的思念。

√

三、四两句没有直接描写战争带来的悲惨景象,也没有渲染家人的悲伤情绪,只是把“河边骨”和“春闺梦”联系起来,写闺中妻子不知征人战死,仍然在梦中想见已成白骨的丈夫,使全诗产生震撼心灵的悲剧力量。

10.结合诗句分析“可怜”“犹是”两个词语在表情达意方面的作用?

答案 ①原来闺中妻子不知征人已死,成了无定河边枯骨,还在梦中盼他早日归来团聚。

②“可怜”是现实,“犹是”是梦境,虚实结合,把“河边骨”和“春闺梦”联系起来。

③对比鲜明,让诗歌具有震撼心灵的悲剧力量,表现了诗人对死者及其家人的无限同情,以及对战争的反思。

掌握诗歌字词的含义和作用

2025年高考语文复习专题★★

活动一

精准理解字词义

(一)阅读下面这首唐诗,完成后面题目。

酬令狐相公①使宅别斋初栽桂树见怀之作

刘禹锡

清淮南岸家山树,黑水东边第一栽。

影近画梁迎晓日,香随绿酒入金杯。

根留本土依江润,叶起寒棱映月开。

早晚阴成比梧竹②,九霄③还放彩雏来。

①令狐相公:令狐楚,时任节度使。②梧竹:相传凤凰非梧桐不栖,非竹实不食。③九霄:一说天极高处,一说皇帝居处。

注

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是

A.本诗是酬答诗,“酬”字表明令狐楚先前就初栽桂树写诗赠刘禹锡,诗人作此诗回赠。

B.颔联视觉嗅觉结合,树影映画梁,花香融绿酒,诗人观赏到如此美景,不禁陶醉其中。

C.颈联中,“留”写树根保留了原来的泥土,“起”展现了桂叶在月影下舒展的动态美。

D.全诗明写桂树,暗写诗人对令狐楚的赞美之情,含而不露,给人留下了遐想的空间。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是

A.本诗是酬答诗,“酬”字表明令狐楚先前就初栽桂树写诗赠刘禹锡,诗人作此诗回赠。

B.颔联视觉嗅觉结合,树影映画梁,花香融绿酒,诗人观赏到如此美景,不禁陶醉其中。

C.颈联中,“留”写树根保留了原来的泥土,“起”展现了桂叶在月影下舒展的动态美。

D.全诗明写桂树,暗写诗人对令狐楚的赞美之情,含而不露,给人留下了遐想的空间。

√

“观赏到如此美景”错。这两句为想象的内容,并非实景观察。

2.有人认为诗中的“彩雏”指人才,也有人认为是指令狐楚在朝为官的儿子,你赞同哪种观点?请结合尾联说说你的看法。

首先表明赞同哪种观点,然后综合考虑诗篇背景和意境,结合尾联的内容进行具体分析。本题为开放性试题,能自圆其说即可。

将“彩雏”理解为人才更合理,这里的“放”为释放或者放出人才的意思,令狐楚时任节度使,“栽桂树”则为吸引人才,与政府培养和选拔人才的政策相符合。

“彩雏”也可以指令狐楚在朝为官的儿子。尽管“彩雏”一词常常用来比喻人才,但在这首诗中,考虑到令狐楚的身份和时代背景,更可能是指他的儿子。首先,令狐楚作为当时的节度使,其子在官场上很可能也有不俗的表现。“彩雏”在此可被解读为有前途、有才华的官员后代,他们像彩雀一样在政治舞台上展翅高飞。其次,尾联“九霄还放彩雏来”,表达了一种令人期待的意味,期待令狐楚的儿子衣锦还乡,更贴合令狐楚这位官员的家庭背景。

答案

(示例一)赞同“彩雏”指人才。诗人写桂树早晚会长得像梧竹一样,能引来“彩雏”,以此祝愿令狐楚能筑巢引凤,吸引人才。

(示例二)赞同“彩雏”指令狐楚的儿子。诗人写桂树早晚会长得像梧竹一样,能引来“彩雏”,借此设想令狐楚的儿子衣锦还乡,赞美他教子有方。

2.有人认为诗中的“彩雏”指人才,也有人认为是指令狐楚在朝为官的儿子,你赞同哪种观点?请结合尾联说说你的看法。

(二)阅读下面这首宋诗,完成后面题目。

寄隐居士

谢逸①

先生骨相不封侯,卜居但得林塘幽。

家藏玉唾几千卷,手校韦编三十秋。

相知四海孰青眼②,高卧一庵今白头。

襄阳耆旧③节独苦,只有庞公④不入州。

①谢逸:字无逸,屡举进士不第,后隐居乡间。②青眼:正眼相看,意为对人重视。③襄阳耆旧:泛指襄阳隐士。④庞公:即东汉庞德公,居襄阳岘山,足不入州县。

注

3.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是

A.先生择清幽而居,可见已无封侯之图,开篇隐含对隐居士绝意仕进的赞颂。

B.本诗数量词有表现力,如“几千卷”言藏书之富,“三十秋”言治学之勤。

C.虽然四海之内不乏相知之辈,但他们多汲汲于功名富贵,隐居士并不欣赏。

D.全诗多方面展现了隐居士的风采,巧用典故,融议论又寄感慨,直接而贴切。

3.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是

A.先生择清幽而居,可见已无封侯之图,开篇隐含对隐居士绝意仕进的赞颂。

B.本诗数量词有表现力,如“几千卷”言藏书之富,“三十秋”言治学之勤。

C.虽然四海之内不乏相知之辈,但他们多汲汲于功名富贵,隐居士并不欣赏。

D.全诗多方面展现了隐居士的风采,巧用典故,融议论又寄感慨,直接而贴切。

√

“直接”错。用典含蓄,如尾联委婉表达对庞德公超俗节操是真隐士的赞颂。

4.有评论家认为,尾联中的“苦”字意蕴丰富,请结合全诗简要分析。

①拿襄阳耆旧相比,别人借隐居之名,以猎取名望,为延誉出山做准备。结合注释可知,庞公是庞德公,后汉隐士,尾联中“庞公不入州”表明庞公清操自励,始终不入州门,有着崇高的品格和声望。“苦”指苦守处士节操。

②诗人运用庞公不入州门的典故,赞扬庞公清操自励,旨在借此歌颂隐居士如同庞公,是真正的隐士,苦守高洁襟怀。

③写庞公正是以古喻今,衬托隐居士孤高独行的风格,并以此自励,诗人与隐居士声气相通,苦守清操品格。

答案

①与襄阳高士不同,庞德公孤志清行归隐山林,苦守处士节操;

②与四海世人不同,隐居士不慕功名高卧茅庵,苦守高洁襟怀;

③诗人与隐居士声气相通,自励苦守清操品格。

4.有评论家认为,尾联中的“苦”字意蕴丰富,请结合全诗简要分析。

借题点拨

如何理解古诗字词含义:

理解古诗字词含义一定要遵循“字不离句”“句不离篇”的原则,从全篇视角来理解。设题的这个字词一般负载着重要的情感内容。

首先要理解字词的字面含义;然后把字放到诗句中归位,把握字词在整句中的含义,结合上下文语境,甚至要结合整首诗的情感来推断词义,思考字词有没有引申义、比喻义、象征义,有没有言外之意,是不是具有丰富意蕴的意象词;最后把这些含义按照一定的顺序,归纳概括。

特别提醒:要精准理解字词含义,需要一定的阅读基础,需要穿越词语含义障碍,积累一定的文言知识,掌握一定的词类活用和一词多义知识,并积累一定的文化常识。

活动二

把握词语作用

(一)(2024·湖南长沙一模)阅读下面这首宋词,完成后面题目。

水调歌头·定王台①

袁去华

雄跨洞庭野,楚望古湘州。何王台殿,危基百尺自西刘。尚想霓旌千骑,依约入云歌吹,屈指几经秋。叹息繁华地,兴废两悠悠。

登临处,乔木老,大江流。书生报国无地,空白九分头。一夜寒生关塞②,万里云埋陵阙,耿耿恨难休。徙倚霜风里,落日伴人愁。

①定王台:位于长沙市内,为西汉景帝儿子定王刘发所建,词中“自西刘”即指此。②一夜寒生关塞:比喻金兵猝然南侵。

注

1.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是

A.开头四句,气势不凡。“雄跨洞庭野”以辽阔的背景烘托出定王台地势之雄伟;“危基百尺”,通过写台基高度表现定王台的高大壮观。

B.“尚想霓旌千骑”三句,由实入虚,遥想当年刘发登临此台,人马众多,旌旗如云,音乐震天,仪仗盛大的画面,表现了当时的“繁华”。

C.下阕先写登临所见,“乔木老,大江流”以简略的白描勾勒景物,苍老的古树、奔涌的大江衬托出定王台历史悠久、巍然屹立的雄姿。

D.这首词写景抒情,借古伤今,意境雄浑苍凉,感情深沉悲壮,与辛弃疾的《永遇乐·京口北固亭怀古》一样,具有豪放词的典型特征。

1.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是

A.开头四句,气势不凡。“雄跨洞庭野”以辽阔的背景烘托出定王台地势之雄伟;“危基百尺”,通过写台基高度表现定王台的高大壮观。

B.“尚想霓旌千骑”三句,由实入虚,遥想当年刘发登临此台,人马众多,旌旗如云,音乐震天,仪仗盛大的画面,表现了当时的“繁华”。

C.下阕先写登临所见,“乔木老,大江流”以简略的白描勾勒景物,苍老的古树、奔涌的大江衬托出定王台历史悠久、巍然屹立的雄姿。

D.这首词写景抒情,借古伤今,意境雄浑苍凉,感情深沉悲壮,与辛弃疾的《永遇乐·京口北固亭怀古》一样,具有豪放词的典型特征。

√

“定王台历史悠久、巍然屹立的雄姿”错。词人意在通过秋天的老树、江流写出冷落萧瑟、苍茫寥廓的景象,衬托出定王台的颓败荒凉。

由“老”和“流”你联想到了哪些诗句?

把握词语作用

(一)(2024·湖南长沙一模)阅读下面这首宋词,完成后面题目。

水调歌头·定王台①

袁去华

雄跨洞庭野,楚望古湘州。何王台殿,危基百尺自西刘。尚想霓旌千骑,依约入云歌吹,屈指几经秋。叹息繁华地,兴废两悠悠。

登临处,乔木老,大江流。书生报国无地,空白九分头。一夜寒生关塞②,万里云埋陵阙,耿耿恨难休。徙倚霜风里,落日伴人愁。

2.词中“兴废”二字,在结构、内容和情感表达上具有重要作用,请结合全词简要分析。

答案

①在结构上,承上启下,由上阕写“兴”(繁华兴盛)过渡到下阕写“废”(荒废衰败)。

②在内容上,具有双重意蕴,既指定王台的兴废盛衰,也指词人所处的南宋国土沦亡、衰败腐朽。

③在情感表达上,由对定王台兴废盛衰的感慨,自然转到对南宋王朝山河沦丧的愤恨和报国无门的悲愤,升华了主旨。

2.词中“兴废”二字,在结构、内容和情感表达上具有重要作用,请结合全词简要分析。

(二)(2024·广东揭阳二模)阅读下面这首宋词,完成后面题目。

南乡子·集句[注]

苏 轼

怅望送春怀。渐老逢春能几回。花满楚城愁远别,伤怀。何况清丝急管催。

吟断望乡台。万里归心独上来。景物登临闲始见,徘徊。一寸相思一寸灰。

集句:旧时作诗方式之一。截取前人一代、一家或数家的诗句,拼集而成一篇,是一种艺术的再创造形式。苏轼的这首词大概作于贬谪黄州时期。元丰二年(1079),苏轼到任湖州还不到三个月,就因作诗讽刺新法、“毁谤君相”的罪名,被捕下狱,史称“乌台诗案”。出狱以后,苏轼被降职为黄州团练副使,这个职位相当低微。

注

3.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是

A.上片第二句,“渐老”一悲,“逢春”一喜;“能几回”又一悲,且将逢春之喜也一并化而为悲。一句之中一咏三叹,笔致淡宕而苍老。

B.谪居黄州,正是楚城。“花满楚城愁远别”虽是他人语,却已贯入词人受迫害遭贬谪的政治背景这一深层意蕴,也体现了集句古为今用之妙。

C.“景物登临闲始见”,重一“闲”字,既叙述了自己无官一身轻的悠闲自在,也写出了春日景物美好、让人心旷神怡的情状,笔意清新。

D.此词落墨于酒筵,中间写望乡,归结于一寸相思一寸灰的反思,呈现出一个从向外观照反观内心的心路历程,也给读者呈现了一个更立体的词人形象。

3.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是

A.上片第二句,“渐老”一悲,“逢春”一喜;“能几回”又一悲,且将逢春之喜也一并化而为悲。一句之中一咏三叹,笔致淡宕而苍老。

B.谪居黄州,正是楚城。“花满楚城愁远别”虽是他人语,却已贯入词人受迫害遭贬谪的政治背景这一深层意蕴,也体现了集句古为今用之妙。

C.“景物登临闲始见”,重一“闲”字,既叙述了自己无官一身轻的悠闲自在,也写出了春日景物美好、让人心旷神怡的情状,笔意清新。

D.此词落墨于酒筵,中间写望乡,归结于一寸相思一寸灰的反思,呈现出一个从向外观照反观内心的心路历程,也给读者呈现了一个更立体的词人形象。

√

C项“也写出了春日景物美好、让人心旷神怡的情状,笔意清新”错。应为“表面叙述了自己无官一身轻的悠闲自在,实际深深流露了遭受贬逐、无法作为的巨大痛苦,意蕴深沉”。

4.“伤怀”“徘徊”是词人在词中仅用的两个自己创作的词语,却在全词中有重要作用。请结合词句具体分析。

解析:

分析词句的作用,一般要从下列几个方面答题:

1、词句肯定是在诗文中,也就是说,它是结构诗文的要素之一。那就要从结构上分析。(开门见山、承上启下、卒章显志、照应等)

2、诗文都是表达感情的载体,分析词句必须分析情感。

3、词句由什么表达效果,也就是有什么作用。

4、关键的词往往是“诗眼”或者“词眼”,起到突出主旨的作用,所以一般要从突出主题上答题。

(这类题目分值一般是6分,需要答出3点即可)

4.“伤怀”“徘徊”是词人在词中仅用的两个自己创作的词语,却在全词中有重要作用。请结合词句具体分析。

①结构上:“伤怀”二字,总括前三句,概括了临老、逢春、远别之种种痛苦,同时又开起下一句“何况”的递进意蕴,使整个上片浑然一体。

②情感上:“徘徊”二字,不仅紧承上文万里思归不得、还遭迁谪闲置的无奈与痛苦,同时还暗示着词人此时心态由外向内的一种过渡。辗转徘徊,反思内心,正是种种相思,样样寒灰,令人哀感无穷。

③表达效果上:词中各句虽然都取自唐人诗句,但无一不切合词人当下的凄伤处境与悲苦心绪,再经这两个词的概括与衔接,更是如出己手,浑然天成。

4.“伤怀”“徘徊”是词人在词中仅用的两个自己创作的词语,却在全词中有重要作用。请结合词句具体分析。

借题点拨

以词语为切口考查具体作用的方法:

(1)如果以一个词为切口,能考查到结构、内容、情感这三大方面,那这个词往往起到“诗眼”的作用。(如第2题)

作答时,按照题干要求,从“结构、内容和情感表达上”,分三条作答即可。

诗句结构作用一般有:开门见山、承上启下、卒章显志等。如第2题“兴废两悠悠”处于词的上片末一句,作用便是承上启下。

内容的分析要结合诗歌类别特点。如《水调歌头·定王台》要结合怀古咏史诗的特点。

情感上的作用,要结合语境,看凝聚的具体情感。如词人怀古伤今,写由历史兴衰生发的感慨,也往往是为抒写自己的爱国之情,但有时也有报国无门、壮志难酬的感慨。

(2)但大部分题干中并不明确指明词语在哪个方面的作用(如第4题),需要自己寻找角度。

从哪些角度寻找?无非还是从结构、情感、内容、艺术表达效果等方面入手。

找到明显的作用后,对应这些角度,寻找合适的语句,组织答案,分条作答即可。

一、阅读下面这首唐诗,完成后面题目。

何九于客舍集①

王昌龄

客有住桂阳②,亦如巢林鸟。

罍觞且终宴,功业会未了。

山月空霁时,江明高楼晓。

门前泊舟楫,行次入松筱③。

此意投赠君,沧波风袅袅。

对点练案

注①开元二十六年(738)王昌龄被贬岭南,途经郴州,好友何九在客舍举行宴会为之接风送行,临别时诗人作此诗相赠。

②桂阳:唐之郴州,隋为桂阳郡,在今湖南郴县。

③筱:细竹子,亦称“箭竹”。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是

A.三、四两句运用对比的手法,以宴会即将结束的别离衬托功业未成的痛苦之情。

B.五、六两句对仗工整,描写山色空蒙、江楼明丽的月下美景,渲染了夜晚的安宁。

C.“行次入松筱”句运用白描的手法叙写进入松竹林的情景,言有尽而意无穷。

D.“沧波风袅袅”句以景结情,寄寓诗人面对冷清现实而难以实现理想的担忧。

√

B项“对仗工整”错,五、六两句中“山月”和“江明”结构不同,“空霁”和“高楼”词性不同,不能构成对仗结构;另外,“描写山色空蒙”错,“空蒙”是烟雨迷茫的意思,而“霁”是雨后初晴的景象,如“江明”和“高楼”是写明月朗照下的景象。

2.首句中的“客”,有人认为是诗人对何九的尊称,也有人认为是诗人的自称,你赞同哪种观点?请说出你的理由。

答案

(示例一)我认为是对何九的尊称。

理由:①诗题“何九于客舍集”点出诗人赴宴的地点在客舍;

②“客有住桂阳”明确住在桂阳的是何九。

(示例二)我认为是诗人的自称。

理由:①“客”有客居的意思,诗人身处他乡,所以自称“客”;

②诗人被贬,远离朝廷,自称“客”,暗含诗人被贬的身份和怀才不遇之感;

③“亦如巢林鸟”写自己到何九家就像鸟入巢一样,有归家之感,自称“客”,深切地表达出主人的热情和自己的感激之情;

④“此意投赠君”句尊称何九为“君”。

(示例一)认为是对何九的尊称:从诗歌题目“何九于客舍集”、首句“客有住桂阳”和注释①“好友何九在客舍举行宴会”可知,诗人赴宴的地点在朋友何九暂住桂阳的客舍,由此可以推知,首句中的“客”,是诗人对何九的尊称。

(示例二)认为是诗人的自称:结合注释①“王昌龄被贬岭南,途经郴州,好友何九在客舍举行宴会为之接风送行”可知,“客有住桂阳,亦如巢林鸟”,也可以理解为诗人做客郴州,犹如归巢之鸟,饱含深情,表达出友人的热情接待使自己有一种宾至如归之感,自己非常感激。

首句中“客”,是诗人的自称。诗人用“客”自称,又是双关手法,既指自己做客郴州,又指自己被贬的身份,含有一种怀才不遇之感,两“客”皆蒙何九厚遇,表达对朋友何九的感激之情。而“此意投赠君”句,是尊称何九为“君”,以此赠予友人何九,既是勉人又是自勉,也可以推知诗人用“客”来自称。

本题学生认为“是对何九的尊称”“是诗人的自称”均可,但要结合诗歌内容和注释自圆其说。

二、阅读下面这首元曲,完成后面题目。

【双调】折桂令·送王叔能赴湘南廉使

刘时中

正黄尘赤日长途,便雷奋天池,教雨随车①。把世外炎氛,人间热恼,一洗无余。

展洙泗②千年画图,纳潇湘一道冰壶。报政何如?风动三湘,霜满重湖。

①《孟子·尽心上》:“君子之所以有教者五:有如时雨之化者。”②洙泗:流经曲阜的洙、泗二水。孔子曾于此讲学,造就很多人才,被认为是教化礼仪之邦。

注

3.下列对这首元曲的理解和赏析,不正确的一项是

A.此曲起笔不凡,开篇便以雷雨壮行色,与“载酒送君行”“折柳系离

情”的送别之作风格迥异。

B.作者用“冰壶”之典,意在嘱咐友人坚守其志,希望他能在湘南一带

形成清正廉洁的风气。

C.尾句想象友人高洁的节操遍及湘南,使当地风教大化,与上文一脉相

承,在曲势上一气呵成。

D.本曲以雷霆起,以风霜结,通过用典和想象,化虚为实,将一场平凡

的雷雨写得气势磅礴,意味深远。

√

“化虚为实”错,本曲的主要手法是化实为虚。

4.此曲中的“雷雨”在作者笔下别有寄托,请结合全曲简要分析。

答案 “雷雨”既为友壮行色,也为己写情抒怀。

①雷雨能润泽万物,友人的到任会使政教如春风化雨般随使车及与湘南,表现了对友人实行美政的期望。

②雷雨能祛除暑热,友人的到任会如一场及时雨,消除暑热与尘土,表现了对友人为时所用的庆幸。

③雷雨能洗净世上你争我斗的“炎氛”、追名逐利的“热恼”,表现了作者的高尚节操。

三、阅读下面两首宋诗,完成后面题目。

赠王介甫①

欧阳修

翰林风月三千首,吏部文章二百年。

老去自怜心尚在,后来谁与子争先。

朱门歌舞争新态,绿绮尘埃拂旧弦。

常恨闻名不相识,相逢罇②酒曷留连?

奉酬永叔见赠

王安石

欲传道义心犹在,强学文章力已穷。

他日若能窥孟子,终身何敢望韩公。

抠衣③最出诸生后,倒屣④尝倾广座中。

只恐虚名因此得,嘉篇为贶⑤岂宜蒙。

①欧阳修反对当时浮艳的文风,大力提倡诗文革新。他欣赏王安石的才华,希望王安石能够接过古文运动的大旗,于是写下了《赠王介甫》一诗。②罇:同“樽”。③抠衣:提起衣服前襟,这是古人迎趋时的动作,表示恭敬。④倒屣:急于出迎,把鞋倒穿。⑤贶(kuàng):赠、赐。

注

5.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是

A.翰林,借指李白;吏部,借指韩愈(一说谢朓)。欧诗中将王安石比作

二人,足见对其才华的推重。

B.王安石的奉酬之作,既是对欧阳修赠诗的答复,也抒写了自己的志向

和理想,感情深挚,口吻谦谨。

C.欧诗后四句批判统治者的荒淫腐败,表达诗人对黑暗现实的痛恨,流

露出无力改变现状的无奈。

D.王诗后四句写出了对欧阳修的尊敬及受到隆遇的感戴之意,也写出得

到赠诗而过蒙宠信的惶恐。

√

“批判统治者的荒淫腐败,表达诗人对黑暗现实的痛恨,流露出无力改变现状的无奈”错。根据欧诗“朱门歌舞争新态,绿绮尘埃拂旧弦”可知,颈联巧用历史典故,赞扬王安石不随波逐流,追求古道新法;根据“常恨闻名不相识,相逢罇酒曷留连?”可知,尾联吐露出自己与王安石相见恨晚之情,希望能够长久相见、把酒言欢。

6.两首诗中,欧阳修的“心尚在”,王安石的“心犹在”。请结合诗歌,谈谈对两人之“心”的理解。

答案 ①欧阳修的“心”是进行“诗文革新”之心,作为北宋文坛领袖,他对满腹才学的王安石倍加推重,希望他能执掌诗文革新的大旗。

②王安石的“心”是“传播儒家道义”之心,作为北宋的著名改革家,他认为能窥探到孟子道义的奥妙也就心满意足了。

《赠王介甫》:根据“老去自怜心尚在,后来谁与子争先”可知,欧阳修说自己人老心不老,与王安石这样的青年才俊相比,高度赞美他是后起之秀。结合注释①可知,欧阳修的“心”一是指其反对当时浮艳的文风,大力提倡诗文革新的决心;二是指对于诗文革新一事,自己已是心有余而力不足,后继者非王安石莫属。欧阳修的“心”表露出其爱惜倾慕王安石的才华之心,表达了对王安石才华的推重,希望他能执掌诗文革新的大旗。

《奉酬永叔见赠》:“欲传道义心犹在”意思是“我传扬孔孟道义的雄心还是有的”,诗人直抒胸臆,表达了传扬古代圣人和先贤的道义的决心和志向。“他日若能窥孟子,终身何敢望韩公”呼应首联中的“欲传道义心犹在”,将“传道”始终置于“学文”之前,表明自己以孟子作为传承道义的榜样,认为能窥探到孟子道义的奥妙也就心满意足了。

四、阅读下面这首唐诗,完成后面题目。

送石洪处士赴河阳幕得起字[注]

韩 愈

长把种树书,人云避世士。

忽骑将军马,自号报恩子。

风云入壮怀,泉石别幽耳。

钜鹿师欲老,常山险犹恃。

岂惟彼相忧,固是吾徒耻。

去去事方急,酒行可以起。

元和五年,河阳节度使乌重胤讨伐河北反叛藩镇,聘石洪为参谋,石洪立即应命前往。韩愈作此诗为他送行。

注

7.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是

A.石洪平时常读种树之书,在世人眼中他是一个避世隐居之人,这与题

目中的“处士”相照应。

B.“自号报恩子”说明石洪虽怀才不遇而无奈归隐,但仍一直渴望杀敌

报国,如今被征召,于是毅然前往。

C.五、六两句写激荡的风云之气进入襟怀,清幽的泉石之声告别耳际,

凸显了石洪的雄壮胸怀、高雅情致。

D.蔡启评价韩愈诗“豪健雄放”“世特恨其深婉不足”,本诗即体现了

其豪健雄放而深婉不足的特点。

√

“本诗即体现了其豪健雄放而深婉不足的特点”错。本诗体现了“豪健雄放”,但没有体现“深婉不足”,如对石洪隐居生活的怀念和对别离的担忧,深婉而细腻。

8.送别诗多抒发留别之情,表现与友人的依依不舍,而本诗却突出一个“急”字。请谈谈你对本诗“急”字的理解。

答案 ①局势之急。军队长期作战,呈现疲惫状态,石洪被急募为参谋。

②心中之急。石洪久怀壮志,而今急于杀敌报国。

③行动之急。石洪急于赴任河阳前线,匆匆结束酒宴。

作答时,先结合注释,再研读诗歌中的关键词句。注意紧扣“急”字,筛选信息。

由“钜鹿师欲老”“事方急”可知,此时正值战乱时期,形势严峻。“老”有“疲惫、困乏”之意,因为“河阳节度使乌重胤讨伐河北反叛藩镇”,军队长期作战,没有取得胜利,所以“聘石洪为参谋”。

由“自号报恩子”“风云入壮怀”“岂惟彼相忧,固是吾徒耻”可知,石洪久怀壮志,一直渴望杀敌报国,如今前方战事危急,石洪分析局势,引以为耻,此时被征召,于是毅然前往。

由“忽骑将军马”“去去”“酒行可以起”可知,石洪忧心战事,一个“忽”字,强调事情突然,石洪急于奔赴前线,“去去”表现了石洪的行色匆匆,诗人只得仓促中急忙结束酒宴,送友人离去。

五、阅读下面这首唐诗,完成后面题目。

陇西行四首(其二)

陈 陶

誓扫匈奴不顾身,五千貂锦丧胡尘。

可怜无定河边骨,犹是春闺梦里人。

9.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是

A.首句语言精练,“誓扫”“不顾”两词表现了唐军将士忠勇敢战的气

概和献身精神。

B.第二句“貂锦”,即“锦衣貂裘”,运用借代手法,代指唐朝精锐部

队。“五千”表现战死者之众,足见战斗之激烈。

C.三、四两句先写战争带来的尸骨遍野的悲惨景象,后写家人对战士思

念而不得的悲伤情绪。

D.“春闺梦”与苏轼《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》中的梦境都表达

了对亲人的思念。

√

三、四两句没有直接描写战争带来的悲惨景象,也没有渲染家人的悲伤情绪,只是把“河边骨”和“春闺梦”联系起来,写闺中妻子不知征人战死,仍然在梦中想见已成白骨的丈夫,使全诗产生震撼心灵的悲剧力量。

10.结合诗句分析“可怜”“犹是”两个词语在表情达意方面的作用?

答案 ①原来闺中妻子不知征人已死,成了无定河边枯骨,还在梦中盼他早日归来团聚。

②“可怜”是现实,“犹是”是梦境,虚实结合,把“河边骨”和“春闺梦”联系起来。

③对比鲜明,让诗歌具有震撼心灵的悲剧力量,表现了诗人对死者及其家人的无限同情,以及对战争的反思。