广东省佛山市三水区2024-2025学年八年级(下)期中历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 广东省佛山市三水区2024-2025学年八年级(下)期中历史试卷(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 111.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-21 15:27:37 | ||

图片预览

文档简介

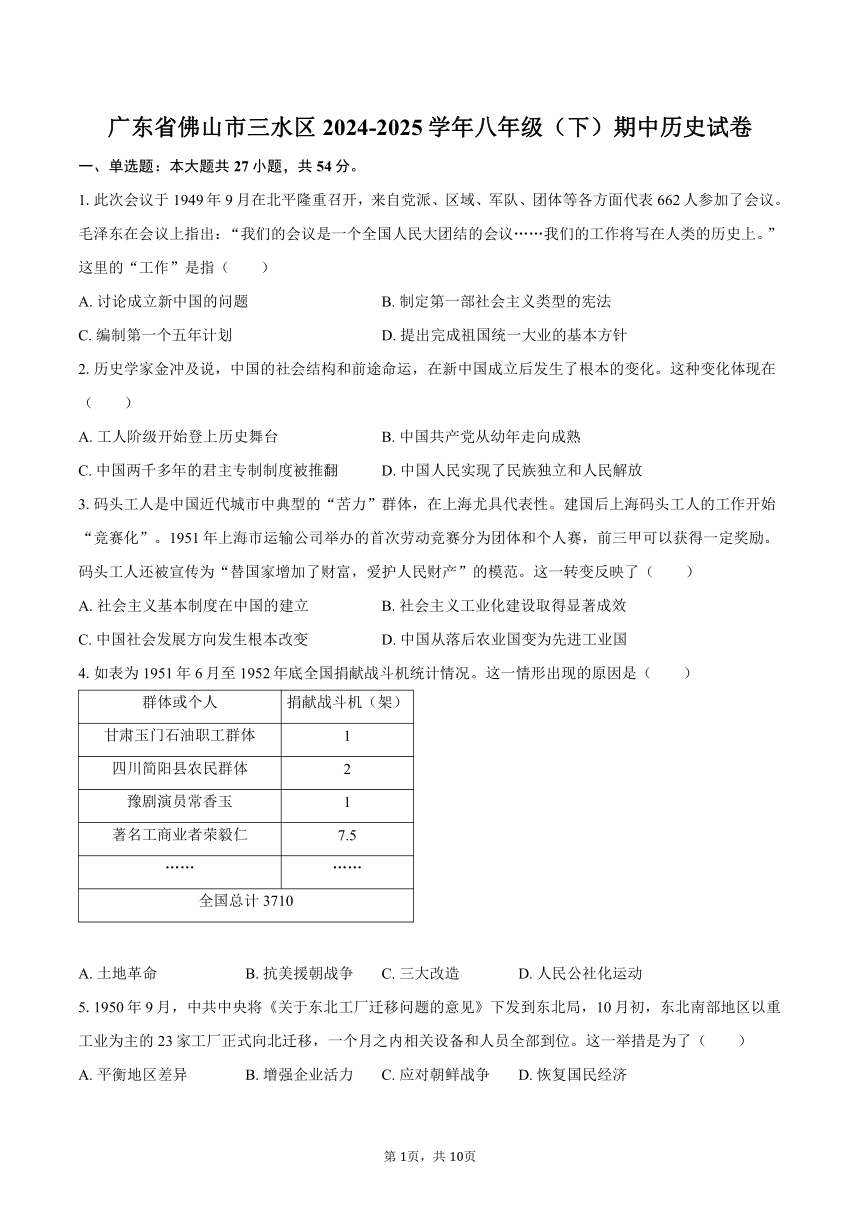

广东省佛山市三水区2024-2025学年八年级(下)期中历史试卷

一、单选题:本大题共27小题,共54分。

1.此次会议于1949年9月在北平隆重召开,来自党派、区域、军队、团体等各方面代表662人参加了会议。毛泽东在会议上指出:“我们的会议是一个全国人民大团结的会议……我们的工作将写在人类的历史上。”这里的“工作”是指( )

A. 讨论成立新中国的问题 B. 制定第一部社会主义类型的宪法

C. 编制第一个五年计划 D. 提出完成祖国统一大业的基本方针

2.历史学家金冲及说,中国的社会结构和前途命运,在新中国成立后发生了根本的变化。这种变化体现在( )

A. 工人阶级开始登上历史舞台 B. 中国共产党从幼年走向成熟

C. 中国两千多年的君主专制制度被推翻 D. 中国人民实现了民族独立和人民解放

3.码头工人是中国近代城市中典型的“苦力”群体,在上海尤具代表性。建国后上海码头工人的工作开始“竞赛化”。1951年上海市运输公司举办的首次劳动竞赛分为团体和个人赛,前三甲可以获得一定奖励。码头工人还被宣传为“替国家增加了财富,爱护人民财产”的模范。这一转变反映了( )

A. 社会主义基本制度在中国的建立 B. 社会主义工业化建设取得显著成效

C. 中国社会发展方向发生根本改变 D. 中国从落后农业国变为先进工业国

4.如表为1951年6月至1952年底全国捐献战斗机统计情况。这一情形出现的原因是( )

群体或个人 捐献战斗机(架)

甘肃玉门石油职工群体 1

四川简阳县农民群体 2

豫剧演员常香玉 1

著名工商业者荣毅仁 7.5

…… ……

全国总计3710

A. 土地革命 B. 抗美援朝战争 C. 三大改造 D. 人民公社化运动

5.1950年9月,中共中央将《关于东北工厂迁移问题的意见》下发到东北局,10月初,东北南部地区以重工业为主的23家工厂正式向北迁移,一个月之内相关设备和人员全部到位。这一举措是为了( )

A. 平衡地区差异 B. 增强企业活力 C. 应对朝鲜战争 D. 恢复国民经济

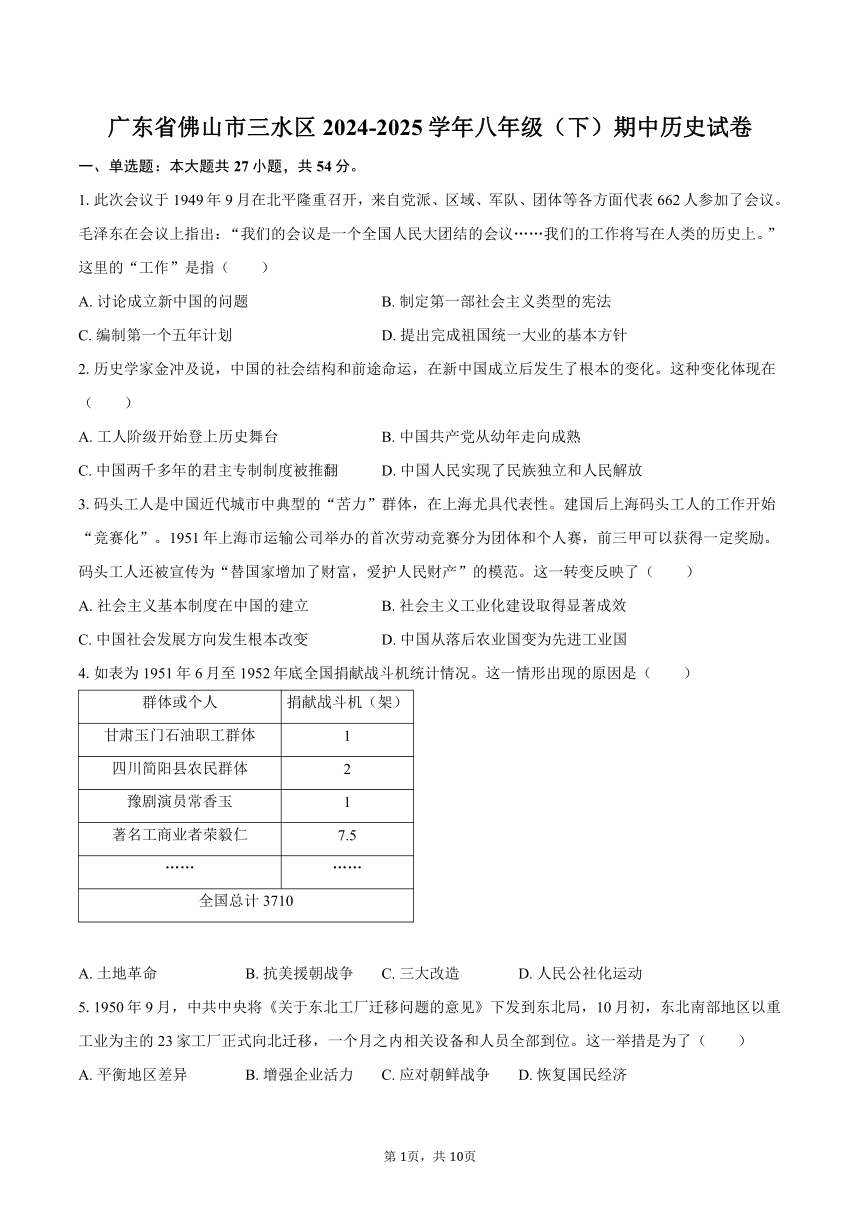

6.20世纪50年代初,许多农民见面时的问候语由“老乡,吃了吗?”变为“同志,翻身了吗?”这一变化的原因是( )

A. 土地改革的开展 B. 农业生产合作社的成立

C. 人民公社的成立 D. 家庭联产承包责任制的实行

7.毛泽东主席曾告诉美国记者埃德加·斯诺:“谁赢得了农民,谁就会赢得中国;谁能够解决土地问题,谁就会赢得农民。”因此,新中国成立初期,中央人民政府推行的土地政策是()

A. 凡天下田,天下人同耕,丰荒相通

B. 地主减租减息,农民交租交息

C. 废除地主阶级的土地所有制,实行农民的土地所有制

D. 家庭联产承包责任制

8.土地改革后,农民群众要求学习科学文化知识的愿望比较普遍。学者统计:到1952年底,河南全省普通中学由111所增至175所,小学由18709所增至31074所,中等专业学校由32所增至131所。这主要反映了土地改革( )

A. 使农民获得了土地 B. 推动文化教育事业的发展

C. 巩固了新生的政权 D. 为国家工业化奠定了基础

9.“一五计划”期间,新的工业部门纷纷建立,主要有飞机制造业、汽车制造业、新式机床制造业、重要有色金属冶炼业等。在建设沿海地区工业的同时,华中、西北等地区的新工业区也初步形成。这主要说明“一五计划”( )

A. 加速推进航空业,注重自主研发 B. 优先发展重工业,兼顾区域均衡

C. 突出建设交通业,关注协调发展 D. 大力投资制造业,完成三大改造

10.如表列出了著名科学家华罗庚1955年11月参加的部分活动。这可用于说明当时( )

26日 上午 参观苏联展览馆的计算器,后到科学院开会

下午 主持外国科学家学术报告会

27日 晚上 参加外事活动

下午 报社来人约稿

晚上 中华全国科学技术普及协会开会

A. 科教水平迅速提高 B. 国际学术交流密切 C. 科技人才受到重视 D. 科学精神得以弘扬

11.据宪法学者韩大元教授的研究,抛开一些体制性的差异,五四宪法(草案)与1936年苏联宪法条文相比,两者相同的有33条,约占五四宪法条文总数的32%。可知五四宪法( )

A. 充分反映人民是国家的主人 B. 完全照抄照搬了苏联的经验

C. 借鉴世界社会主义法制成果 D. 是我国第一部社会主义宪法

12.随着土地改革在全国范围内全面展开,中农已成为农村人口中的大多数。但农业生产效率还是很低,使用最传统的手工工具,靠人畜耕种,解决不了翻身农户缺乏口粮的困难。为此,中共中央决定逐步推开( )

A. 第一个五年计划 B. 农业合作化运动 C. 人民公社化运动 D. 分田包产到户

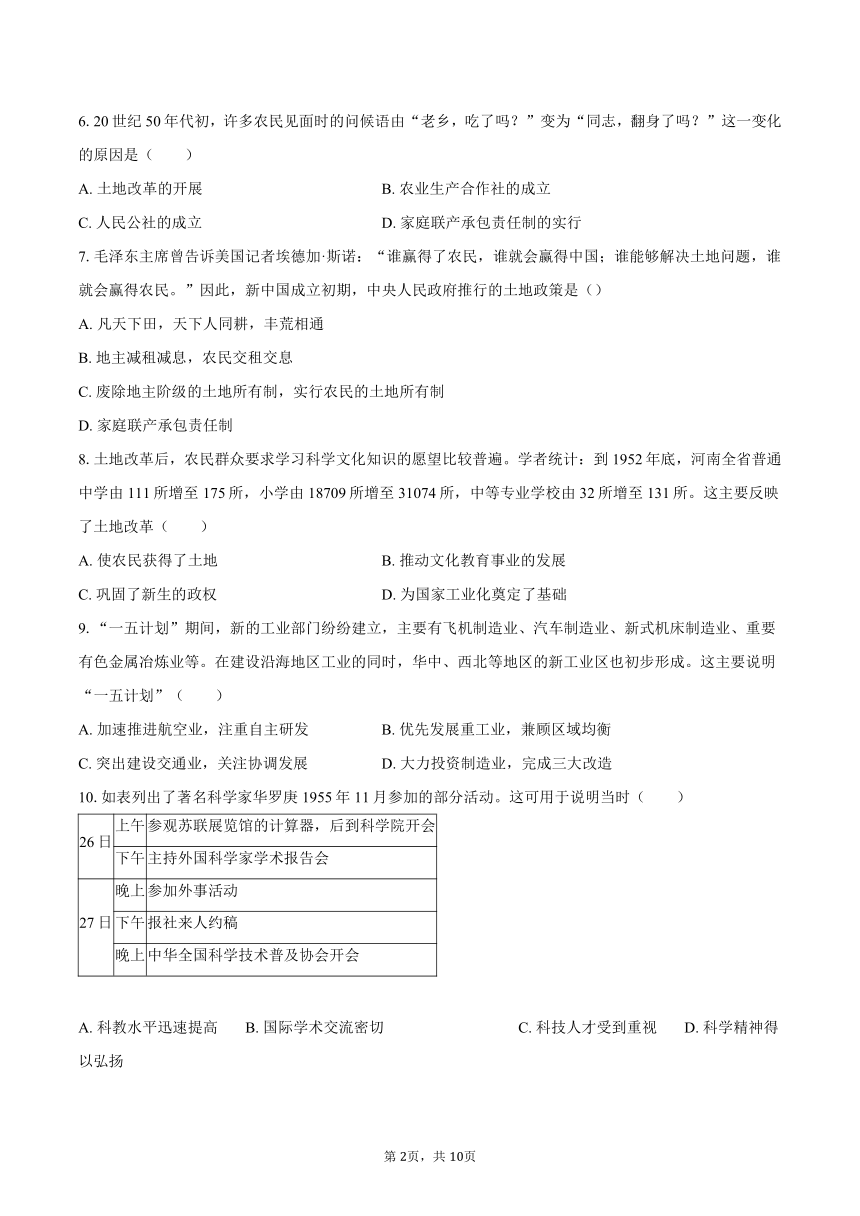

13.根据如图所示饼状图反映的信息可以得出的结论是,新中国( )

A. 成为真正独立自主的国家 B. 土地改革运动胜利完成

C. 建立起社会主义基本制度 D. 进入现代化建设新时期

14.1956年,全国手工业工人代表、雕刻家杨士惠在献给毛主席的喜报信中写到:“毛主席、共产党指出了合作化的方向,给我们开辟了光明富裕的社会主义道路。”这突出表现了

A. 获得民族独立的自豪 B. 对人民当家作主的骄傲

C. 实现公私合营的喜悦 D. 对中国发展道路的认同

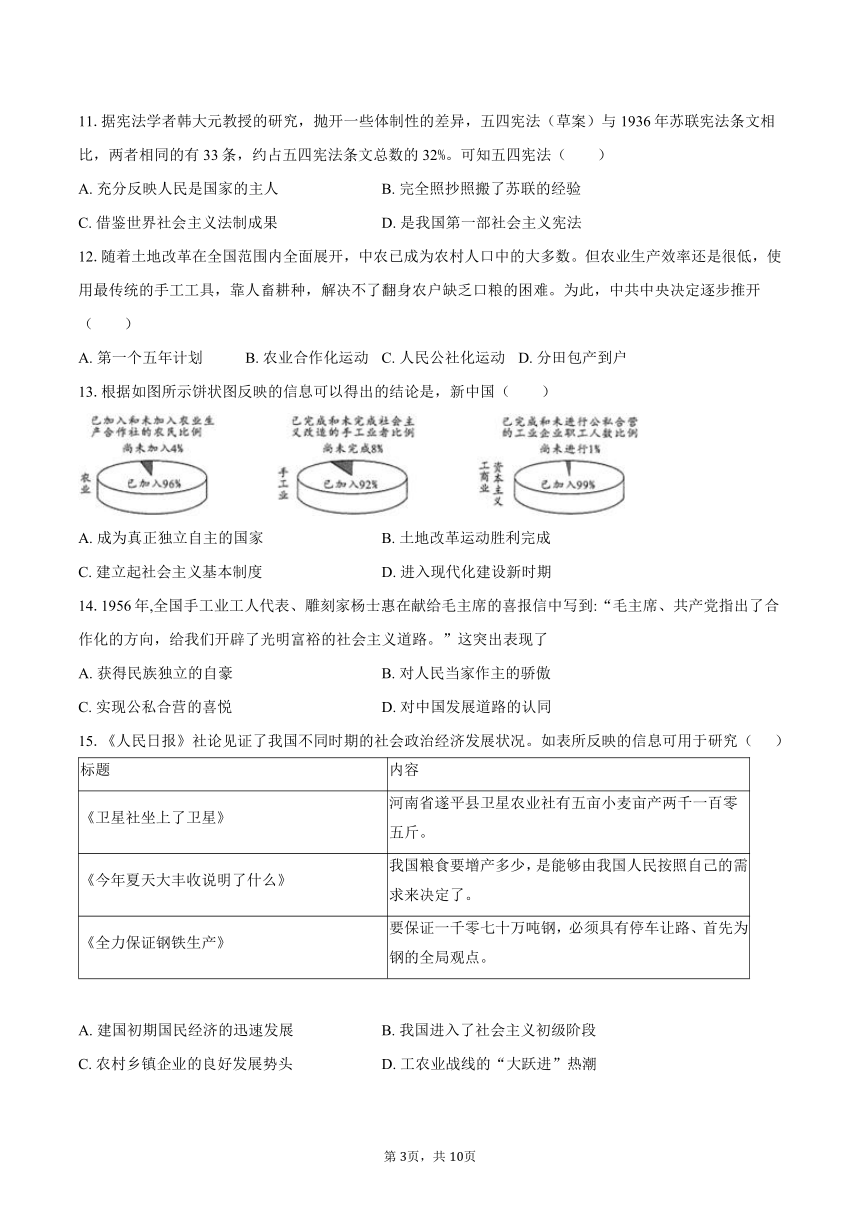

15.《人民日报》社论见证了我国不同时期的社会政治经济发展状况。如表所反映的信息可用于研究( )

标题 内容

《卫星社坐上了卫星》 河南省遂平县卫星农业社有五亩小麦亩产两千一百零五斤。

《今年夏天大丰收说明了什么》 我国粮食要增产多少,是能够由我国人民按照自己的需求来决定了。

《全力保证钢铁生产》 要保证一千零七十万吨钢,必须具有停车让路、首先为钢的全局观点。

A. 建国初期国民经济的迅速发展 B. 我国进入了社会主义初级阶段

C. 农村乡镇企业的良好发展势头 D. 工农业战线的“大跃进”热潮

16.1961年1月,毛泽东在中共八届九中全会上发表讲话,号召全党大兴调查研究之风,要使1961年成为“实事求是年”。毛泽东发出这一号召主要是因为,当时()

A. 北约华约对峙局面出现 B. 国防工业与尖端科技落后

C. 西方国家孤立封锁中国 D. 国民经济发生了严重困难

17.了解历史事件发生的背景是学习历史的重要一环,涉及到许多政治问题和社会问题。1977年的上海市高考作文题目是《在抓纲治国的日子里》,但这个“纲”在1978年底被果断结束。题目中的“抓纲”是指( )

A. 以阶级斗争为纲 B. 以经济建设为纲 C. 以文化建设为纲 D. 以思想建设为纲

18.《光明日报》于1978年5月发表的特约评论员文章中指出:“他们(革命导师)处处时时用实践来检验自己的理论、论断、指示,坚持真理,修正错误,尊重实践,尊重群众,毫无偏见。”这是强调( )

A. 坚持“两个凡是”的观点 B. 遵循实事求是的基本原则

C. 遵循中共十一届三中全会决策 D. 坚定社会主义的发展方向

19.1978年底,中国外贸部长李强在香港公开宣布:“不久以前,我们在对外贸易上,还有两个禁区……第二,外商在中国投资不干。最近我们决定把这两个禁区取消了。”这一转变( )

A. 反映了对社会主义建设新道路的探索 B. 反映了城市经济体制改革的全面展开

C. 标志着对外开放经济格局的初步形成 D. 标志着社会主义市场经济体制的建立

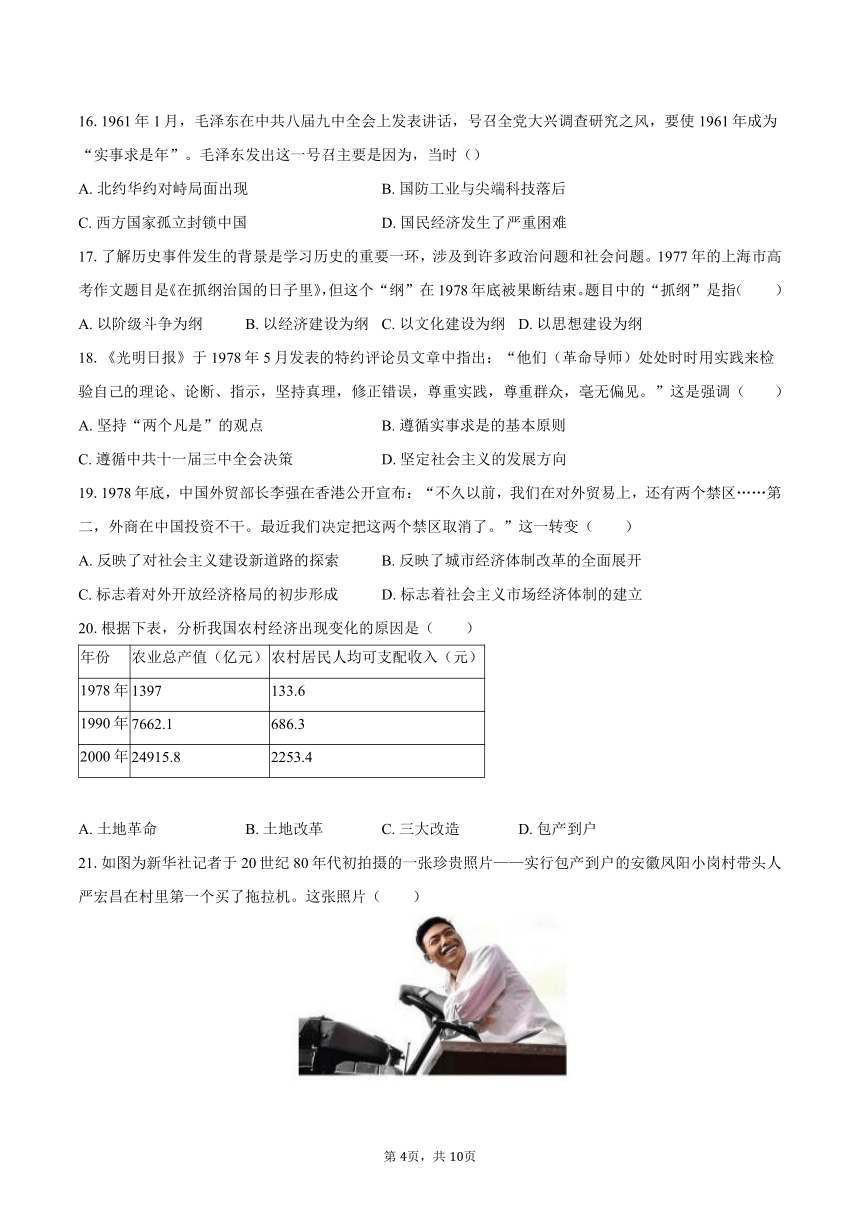

20.根据下表,分析我国农村经济出现变化的原因是( )

年份 农业总产值(亿元) 农村居民人均可支配收入(元)

1978年 1397 133.6

1990年 7662.1 686.3

2000年 24915.8 2253.4

A. 土地革命 B. 土地改革 C. 三大改造 D. 包产到户

21.如图为新华社记者于20世纪80年代初拍摄的一张珍贵照片——实行包产到户的安徽凤阳小岗村带头人严宏昌在村里第一个买了拖拉机。这张照片( )

A. 体现了土地所有制变革的成效 B. 反映了农业机械化的基本实现

C. 释放了农村政策延续性的信号 D. 见证了我国农村小康社会建成

22.1987年,邓小平豪迈地告诉外宾:“现在我可以放胆地说,我们建立经济特区的决定不仅是正确的,而且是成功的。”这主要是因为当时( )

A. 农村经济改革顺利推进 B. 国民经济调整任务基本完成

C. 深圳等地试验成效明显 D. 社会主义市场经济体制建立

23.20世纪八十年代,深圳成为第一批经济特区后,提出“时间就是金钱,效率就是生命”的口号,创造了举世瞩目的“深圳速度”。这主要得益于( )

A. 自然资源丰富 B. 人民辛勤劳动 C. 国家政策优惠 D. 地理位置优越

24.如表为2001年中国加入世界贸易组织后对外贸易发展状况。由此可知,加入世界贸易组织( )

2005年 中国农产品关税降至世界贸易组织承诺的终点

2007年 中国对世界经济增长贡献率高居世界首位

2009年 中国就美国限制中国轮胎进口的特殊保障措施启动了世贸组织争端解决程序

2010年 在世界贸易组织推动下,正式启动中国与东盟自由贸易协定

A. 让农业的发展受到限制 B. 给中国的经济体制带来挑战

C. 为国民经济开拓新空间 D. 消除了中美两国间贸易摩擦

25.邓小平有两次重要讲话:一是1978年12月13日所作的《解放思想,实事求是,团结一致向前看》的重要讲话;一是1992年1月18日到2月21日在视察武昌、深圳、珠海、上海等地时的重要讲话。这两次讲话( )

A. 开辟了有中国特色社会主义建设道路 B. 推动了对外开放新格局形成

C. 加速了社会主义市场经济体制的确立 D. 推进了改革开放的探索进程

26.《人民日报》元旦献词中,“发展”“中华民族”“奋斗”“梦”“复兴”“担当”等主题词出现频率最高的阶段应该是( )

A. 1979-1988年 B. 1989-1998年 C. 1999-2008年 D. 2009-2020年

27.党的十八大以来,中共中央、省、市、县财政专项扶贫资金累计投入近16万亿元;政府先后为900余万贫困人口建档立卡,通过发展特色产业等方式帮助他们实现脱贫。由此可知中国取得脱贫攻坚战胜利的主要原因是( )

A. 人民群众的劳动热情 B. 党和中央的政策支持

C. 国内外投资环境优化 D. 产业结构的合理调整

二、材料解析题:本大题共3小题,共46分。

28.新中国的成立,使中国人民迎来了曙光。全国人民积极推进经济等方面建设。

材料一:毛主席亲自开动有电线通往广场中央国旗旗杆的电钮,使第一面新国旗在新中国首都徐徐上升。这时,在军乐声中,五十四门礼炮齐鸣二十八响,毛主席宣读中央人民政府公告。

——摘编自《首都三十万人齐集天安门广场隆重举行庆祝典礼》

材料二:新中国继承的是一个国民经济濒于崩溃的烂摊子,生产萎缩,物价飞涨,民生困苦。中国人民有没有能力把生产恢复起来,这是一个严峻考验。新中国虽然得到苏联和东欧等国的承认和支持,但美国拒绝承认,中国人民能否:冲破以美国为首的帝国主义国家的政治孤立和经济封锁,创造有利的外部条件建设国家,这是又一个严峻考验。

——摘编自《中国共产党的九十年》

材料三:如表为上海大隆机器厂公私合营前后资金利润率和全员劳动生产率变化情况。

年份 资金利润率/% 全员劳动生产率/(元/人)

1953年 11.8 1869

1957年 25.57 6203

材料四:五四宪法的形成条件从历史承载看:资产阶级改良派的君主立宪,资产阶级革命派的民主共和,留下了民主和法治的基因。中国共产党领导的新民主主义革命则为五四宪法的形成提供了丰富的实践经验;从现实基础看:国内各级政权的建立和巩固,为制宪提供了一个相对稳定的和平环境……五四宪法对于中国是专制与民主的分水岭……确立了中国基本政治制度框架和中国特色的民主政治范式,其实践经历也为中国社会主义民主政治的发展提供了深刻的借鉴。

——摘编自薛剑符《社会主义民主政治视野下的五四宪法研究》

(1) 根据材料一描述的场景反映什么历史事件?结合所学知识,简述该事件对中国产生了什么影响?

(2) 根据材料二,指出新中国成立后面临哪些考验。并结合所学,说明党和国家采取哪些措施应对考验。

(3) 材料三中的数据变化说明了什么?并指出发生这种变化的背景。

(4) 根据材料四,指出“五四宪法”制定的条件,概括其对中国民主政治建设的意义。

29.新中国汽车工业的发展见证我国从大国走向强国的奋进历程。阅读材料,完成下列要求。

材料一中国汽车工业大事记(部分)

发展阶段 事件

阶段一:自主造车(1956-1984年) 1956年,长春第一汽车制造厂生产出“解放牌”载货汽车,结束了我国不能制造汽车的历史。

1958年,长春第一汽车制造厂试制成功第一辆红旗牌高级轿车。此后,我国轿车生产量一直很低。

阶段二:借船出海(1984-1997年) 1985年,中德合资轿车生产企业上海大众汽车有限公司成立,我国走出了一条独特的利用外资、引进技术、滚动发展的道路。

1995年,我国车企进行改制。北汽、上汽集团总公司相继成立,按照现代企业制度的要求发展,拉开了我国汽车工业新一轮发展的大幕。

阶段三:自主创新(1997年至今) 2001年,我国汽车出口2万余辆,此后我国汽车的出口数量逐年增长。

2010年,我国民营企业吉利控股集团正式完成对福特汽车旗下沃尔沃轿车公司的全部股权收购,开辟了中国自主品牌国际化发展路径。

2023年第一季度,我国汽车出口量达到106.9万辆,首次成为世界第一大汽车出口国。

——根据刘回春《挺进世界汽车工业强国》等整理

材料二 2022年,我国新能源汽车销售688.7万辆,同比增长93.4%,占到全球销量的61.2%。在全球十大畅销新能源汽车车型中,有6款是中国品牌车型。2023年,特斯拉(美国电动汽车公司)上海工厂供应链本地化率超过95%。特斯拉在我国的核心供应商有近百家,从关键的电池、电机、电控到充电桩、底盘和内饰,几乎涵盖新能源汽车产业链每个环节。

(1) 根据材料一,指出我国汽车工业发生的变化。并结合所学知识,分别简述阶段一和阶段二的背景。

(2) 根据材料二,概括我国新能源汽车产业发展的特点。结合所学知识,分析我国大力发展新能源汽车产业的原因。

(3) 综合上述材料,你能从我国汽车产业发展的历程中得到什么启示?

30.中国共产党不忘初心、牢记使命,领导人民百年奋斗,中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。阅读下列材料,回答问题。

材料中国共产党百年大事记(部分)

时间 大事

1921年 中国共产党第一次全国代表大会

1927年 南昌起义;秋收起义军到达井冈山

1929年 古田会议

1935年 遵义会议

1945年 中国共产党第七次全国代表大会;抗日战争胜利

1949年 中华人民共和国成立

1953年 开始执行发展国民经济的第一个五年计划

1978年 中共十一届三中全会

1980年 决定在广东、福建设置经济特区

1984年 开放14个沿海港口城市;通过《中共中央关于经济体制改革的决定》

2012年 中国共产党第十八次全国代表大会

2021年 脱贫攻坚战取得了全面胜利

--摘编自《中国共产党一百年大事记》

(1) 根据材料,指出标志着推翻了帝国主义、封建主义和官僚资本主义统治的历史事件。

(2) 选择材料中至少两个相互关联的事件,提炼一个观点,并结合所学知识加以论述。(要求:参考示例,观点明确,史论结合,条理清楚。)

【示例】

观点:中国共产党重视军队建设。

事件:南昌起义:古田会议。

论述:南昌起义、秋收起义等是中国共产党独立领导武装斗争、创建革命军队的开始;古田会议确立了“思想建党、政治建军”的建党建军原则。

结论:中国共产党建立的新型人民军队,对中国革命取得胜利具有重要意义。

答案

1.A

2.D

3.C

4.B

5.C

6.A

7.C

8.B

9.B

10.C

11.C

12.B

13.C

14.D

15.D

16.D

17.A

18.B

19.A

20.D

21.C

22.C

23.C

24.C

25.D

26.D

27.B

28.(1)历史事件:新中国成立(或开国大典)。影响:开辟中国历史新纪元。中国人民推翻了帝国主义、封建主义和官僚资本主义的统治;中国真正成为独立自主的国家,中国人从此站立起来了

(2)考验:能否恢复国民生产;能否创造有利的外部条件建设国家。措施:土地改革;抗美援朝

(3)说明:资金利润率和全员劳动生产率提高,生产效率提高(或资金利润率和全员劳动生产率提高,工人的生产积极性提高)。背景:从1954年起,国家对资本主义工商业进行社会主义改造

(4)条件:资产阶级的政治主张留下了民主和法治的基因;中国共产党实践经验的总结;国内各级政权的建立和巩固提供了稳定的和平环境。意义:确立了我国的根本政治制度,即人民代表大会制度;加强了社会主义民主政治建设,初步奠定了社会主义民主与法治的基础;确立了中国特色的民主政治范式

29.(1)变化:从不能制造汽车到能够自主造车;汽车产量不断增加,出口量逐年增长;汽车工业不断发展壮大。

阶段一背景:新中国成立后,面临着建立和发展工业的迫切需求;“一五”计划重点发展重工业。

阶段二背景:改革开放的推进,引进外资和技术的政策支持;国内经济体制改革的开展,企业需要按照现代企业制度发展

(2)特点:销售增长迅速,在全球销量占比高;中国品牌竞争力强;产业链本地化程度高。

原因:减少对传统能源的依赖,缓解能源危机;减少环境污染,实现可持续发展;技术进步,政策支持,市场需求大

(3)启示:坚持自主创新;加强国际合作;紧跟时代潮流,发展新兴产业;政策支持是产业发展的重要保障

30.(1)事件:中华人民共和国成立。

(2)观点:改革开放促进中国发展。

事件:中共十一届三中全会;决定在广东、福建设置经济特区;开放14个沿海港口城市;通过《中共中央关于经济体制改革的决定》。

论述:中共十一届三中全会是新中国成立以来党的历史上具有深远意义的伟大转折,开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期。十一届三中全会后,中国迈出了对外开放的步伐。1980年,决定在广东、福建设置经济特区,1984年,开放14个沿海港口城市,中国逐渐形成了“经济特区——沿海开放城市——沿海经济开放区——内地”的全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。1984年,通过《中共中央关于经济体制改革的决定》,促进城市经济体制改革。

结论:我国实行改革开放,逐步建立起社会主义市场经济体制,综合国力不断增强,人民生活水平大幅提高。

第1页,共16页

一、单选题:本大题共27小题,共54分。

1.此次会议于1949年9月在北平隆重召开,来自党派、区域、军队、团体等各方面代表662人参加了会议。毛泽东在会议上指出:“我们的会议是一个全国人民大团结的会议……我们的工作将写在人类的历史上。”这里的“工作”是指( )

A. 讨论成立新中国的问题 B. 制定第一部社会主义类型的宪法

C. 编制第一个五年计划 D. 提出完成祖国统一大业的基本方针

2.历史学家金冲及说,中国的社会结构和前途命运,在新中国成立后发生了根本的变化。这种变化体现在( )

A. 工人阶级开始登上历史舞台 B. 中国共产党从幼年走向成熟

C. 中国两千多年的君主专制制度被推翻 D. 中国人民实现了民族独立和人民解放

3.码头工人是中国近代城市中典型的“苦力”群体,在上海尤具代表性。建国后上海码头工人的工作开始“竞赛化”。1951年上海市运输公司举办的首次劳动竞赛分为团体和个人赛,前三甲可以获得一定奖励。码头工人还被宣传为“替国家增加了财富,爱护人民财产”的模范。这一转变反映了( )

A. 社会主义基本制度在中国的建立 B. 社会主义工业化建设取得显著成效

C. 中国社会发展方向发生根本改变 D. 中国从落后农业国变为先进工业国

4.如表为1951年6月至1952年底全国捐献战斗机统计情况。这一情形出现的原因是( )

群体或个人 捐献战斗机(架)

甘肃玉门石油职工群体 1

四川简阳县农民群体 2

豫剧演员常香玉 1

著名工商业者荣毅仁 7.5

…… ……

全国总计3710

A. 土地革命 B. 抗美援朝战争 C. 三大改造 D. 人民公社化运动

5.1950年9月,中共中央将《关于东北工厂迁移问题的意见》下发到东北局,10月初,东北南部地区以重工业为主的23家工厂正式向北迁移,一个月之内相关设备和人员全部到位。这一举措是为了( )

A. 平衡地区差异 B. 增强企业活力 C. 应对朝鲜战争 D. 恢复国民经济

6.20世纪50年代初,许多农民见面时的问候语由“老乡,吃了吗?”变为“同志,翻身了吗?”这一变化的原因是( )

A. 土地改革的开展 B. 农业生产合作社的成立

C. 人民公社的成立 D. 家庭联产承包责任制的实行

7.毛泽东主席曾告诉美国记者埃德加·斯诺:“谁赢得了农民,谁就会赢得中国;谁能够解决土地问题,谁就会赢得农民。”因此,新中国成立初期,中央人民政府推行的土地政策是()

A. 凡天下田,天下人同耕,丰荒相通

B. 地主减租减息,农民交租交息

C. 废除地主阶级的土地所有制,实行农民的土地所有制

D. 家庭联产承包责任制

8.土地改革后,农民群众要求学习科学文化知识的愿望比较普遍。学者统计:到1952年底,河南全省普通中学由111所增至175所,小学由18709所增至31074所,中等专业学校由32所增至131所。这主要反映了土地改革( )

A. 使农民获得了土地 B. 推动文化教育事业的发展

C. 巩固了新生的政权 D. 为国家工业化奠定了基础

9.“一五计划”期间,新的工业部门纷纷建立,主要有飞机制造业、汽车制造业、新式机床制造业、重要有色金属冶炼业等。在建设沿海地区工业的同时,华中、西北等地区的新工业区也初步形成。这主要说明“一五计划”( )

A. 加速推进航空业,注重自主研发 B. 优先发展重工业,兼顾区域均衡

C. 突出建设交通业,关注协调发展 D. 大力投资制造业,完成三大改造

10.如表列出了著名科学家华罗庚1955年11月参加的部分活动。这可用于说明当时( )

26日 上午 参观苏联展览馆的计算器,后到科学院开会

下午 主持外国科学家学术报告会

27日 晚上 参加外事活动

下午 报社来人约稿

晚上 中华全国科学技术普及协会开会

A. 科教水平迅速提高 B. 国际学术交流密切 C. 科技人才受到重视 D. 科学精神得以弘扬

11.据宪法学者韩大元教授的研究,抛开一些体制性的差异,五四宪法(草案)与1936年苏联宪法条文相比,两者相同的有33条,约占五四宪法条文总数的32%。可知五四宪法( )

A. 充分反映人民是国家的主人 B. 完全照抄照搬了苏联的经验

C. 借鉴世界社会主义法制成果 D. 是我国第一部社会主义宪法

12.随着土地改革在全国范围内全面展开,中农已成为农村人口中的大多数。但农业生产效率还是很低,使用最传统的手工工具,靠人畜耕种,解决不了翻身农户缺乏口粮的困难。为此,中共中央决定逐步推开( )

A. 第一个五年计划 B. 农业合作化运动 C. 人民公社化运动 D. 分田包产到户

13.根据如图所示饼状图反映的信息可以得出的结论是,新中国( )

A. 成为真正独立自主的国家 B. 土地改革运动胜利完成

C. 建立起社会主义基本制度 D. 进入现代化建设新时期

14.1956年,全国手工业工人代表、雕刻家杨士惠在献给毛主席的喜报信中写到:“毛主席、共产党指出了合作化的方向,给我们开辟了光明富裕的社会主义道路。”这突出表现了

A. 获得民族独立的自豪 B. 对人民当家作主的骄傲

C. 实现公私合营的喜悦 D. 对中国发展道路的认同

15.《人民日报》社论见证了我国不同时期的社会政治经济发展状况。如表所反映的信息可用于研究( )

标题 内容

《卫星社坐上了卫星》 河南省遂平县卫星农业社有五亩小麦亩产两千一百零五斤。

《今年夏天大丰收说明了什么》 我国粮食要增产多少,是能够由我国人民按照自己的需求来决定了。

《全力保证钢铁生产》 要保证一千零七十万吨钢,必须具有停车让路、首先为钢的全局观点。

A. 建国初期国民经济的迅速发展 B. 我国进入了社会主义初级阶段

C. 农村乡镇企业的良好发展势头 D. 工农业战线的“大跃进”热潮

16.1961年1月,毛泽东在中共八届九中全会上发表讲话,号召全党大兴调查研究之风,要使1961年成为“实事求是年”。毛泽东发出这一号召主要是因为,当时()

A. 北约华约对峙局面出现 B. 国防工业与尖端科技落后

C. 西方国家孤立封锁中国 D. 国民经济发生了严重困难

17.了解历史事件发生的背景是学习历史的重要一环,涉及到许多政治问题和社会问题。1977年的上海市高考作文题目是《在抓纲治国的日子里》,但这个“纲”在1978年底被果断结束。题目中的“抓纲”是指( )

A. 以阶级斗争为纲 B. 以经济建设为纲 C. 以文化建设为纲 D. 以思想建设为纲

18.《光明日报》于1978年5月发表的特约评论员文章中指出:“他们(革命导师)处处时时用实践来检验自己的理论、论断、指示,坚持真理,修正错误,尊重实践,尊重群众,毫无偏见。”这是强调( )

A. 坚持“两个凡是”的观点 B. 遵循实事求是的基本原则

C. 遵循中共十一届三中全会决策 D. 坚定社会主义的发展方向

19.1978年底,中国外贸部长李强在香港公开宣布:“不久以前,我们在对外贸易上,还有两个禁区……第二,外商在中国投资不干。最近我们决定把这两个禁区取消了。”这一转变( )

A. 反映了对社会主义建设新道路的探索 B. 反映了城市经济体制改革的全面展开

C. 标志着对外开放经济格局的初步形成 D. 标志着社会主义市场经济体制的建立

20.根据下表,分析我国农村经济出现变化的原因是( )

年份 农业总产值(亿元) 农村居民人均可支配收入(元)

1978年 1397 133.6

1990年 7662.1 686.3

2000年 24915.8 2253.4

A. 土地革命 B. 土地改革 C. 三大改造 D. 包产到户

21.如图为新华社记者于20世纪80年代初拍摄的一张珍贵照片——实行包产到户的安徽凤阳小岗村带头人严宏昌在村里第一个买了拖拉机。这张照片( )

A. 体现了土地所有制变革的成效 B. 反映了农业机械化的基本实现

C. 释放了农村政策延续性的信号 D. 见证了我国农村小康社会建成

22.1987年,邓小平豪迈地告诉外宾:“现在我可以放胆地说,我们建立经济特区的决定不仅是正确的,而且是成功的。”这主要是因为当时( )

A. 农村经济改革顺利推进 B. 国民经济调整任务基本完成

C. 深圳等地试验成效明显 D. 社会主义市场经济体制建立

23.20世纪八十年代,深圳成为第一批经济特区后,提出“时间就是金钱,效率就是生命”的口号,创造了举世瞩目的“深圳速度”。这主要得益于( )

A. 自然资源丰富 B. 人民辛勤劳动 C. 国家政策优惠 D. 地理位置优越

24.如表为2001年中国加入世界贸易组织后对外贸易发展状况。由此可知,加入世界贸易组织( )

2005年 中国农产品关税降至世界贸易组织承诺的终点

2007年 中国对世界经济增长贡献率高居世界首位

2009年 中国就美国限制中国轮胎进口的特殊保障措施启动了世贸组织争端解决程序

2010年 在世界贸易组织推动下,正式启动中国与东盟自由贸易协定

A. 让农业的发展受到限制 B. 给中国的经济体制带来挑战

C. 为国民经济开拓新空间 D. 消除了中美两国间贸易摩擦

25.邓小平有两次重要讲话:一是1978年12月13日所作的《解放思想,实事求是,团结一致向前看》的重要讲话;一是1992年1月18日到2月21日在视察武昌、深圳、珠海、上海等地时的重要讲话。这两次讲话( )

A. 开辟了有中国特色社会主义建设道路 B. 推动了对外开放新格局形成

C. 加速了社会主义市场经济体制的确立 D. 推进了改革开放的探索进程

26.《人民日报》元旦献词中,“发展”“中华民族”“奋斗”“梦”“复兴”“担当”等主题词出现频率最高的阶段应该是( )

A. 1979-1988年 B. 1989-1998年 C. 1999-2008年 D. 2009-2020年

27.党的十八大以来,中共中央、省、市、县财政专项扶贫资金累计投入近16万亿元;政府先后为900余万贫困人口建档立卡,通过发展特色产业等方式帮助他们实现脱贫。由此可知中国取得脱贫攻坚战胜利的主要原因是( )

A. 人民群众的劳动热情 B. 党和中央的政策支持

C. 国内外投资环境优化 D. 产业结构的合理调整

二、材料解析题:本大题共3小题,共46分。

28.新中国的成立,使中国人民迎来了曙光。全国人民积极推进经济等方面建设。

材料一:毛主席亲自开动有电线通往广场中央国旗旗杆的电钮,使第一面新国旗在新中国首都徐徐上升。这时,在军乐声中,五十四门礼炮齐鸣二十八响,毛主席宣读中央人民政府公告。

——摘编自《首都三十万人齐集天安门广场隆重举行庆祝典礼》

材料二:新中国继承的是一个国民经济濒于崩溃的烂摊子,生产萎缩,物价飞涨,民生困苦。中国人民有没有能力把生产恢复起来,这是一个严峻考验。新中国虽然得到苏联和东欧等国的承认和支持,但美国拒绝承认,中国人民能否:冲破以美国为首的帝国主义国家的政治孤立和经济封锁,创造有利的外部条件建设国家,这是又一个严峻考验。

——摘编自《中国共产党的九十年》

材料三:如表为上海大隆机器厂公私合营前后资金利润率和全员劳动生产率变化情况。

年份 资金利润率/% 全员劳动生产率/(元/人)

1953年 11.8 1869

1957年 25.57 6203

材料四:五四宪法的形成条件从历史承载看:资产阶级改良派的君主立宪,资产阶级革命派的民主共和,留下了民主和法治的基因。中国共产党领导的新民主主义革命则为五四宪法的形成提供了丰富的实践经验;从现实基础看:国内各级政权的建立和巩固,为制宪提供了一个相对稳定的和平环境……五四宪法对于中国是专制与民主的分水岭……确立了中国基本政治制度框架和中国特色的民主政治范式,其实践经历也为中国社会主义民主政治的发展提供了深刻的借鉴。

——摘编自薛剑符《社会主义民主政治视野下的五四宪法研究》

(1) 根据材料一描述的场景反映什么历史事件?结合所学知识,简述该事件对中国产生了什么影响?

(2) 根据材料二,指出新中国成立后面临哪些考验。并结合所学,说明党和国家采取哪些措施应对考验。

(3) 材料三中的数据变化说明了什么?并指出发生这种变化的背景。

(4) 根据材料四,指出“五四宪法”制定的条件,概括其对中国民主政治建设的意义。

29.新中国汽车工业的发展见证我国从大国走向强国的奋进历程。阅读材料,完成下列要求。

材料一中国汽车工业大事记(部分)

发展阶段 事件

阶段一:自主造车(1956-1984年) 1956年,长春第一汽车制造厂生产出“解放牌”载货汽车,结束了我国不能制造汽车的历史。

1958年,长春第一汽车制造厂试制成功第一辆红旗牌高级轿车。此后,我国轿车生产量一直很低。

阶段二:借船出海(1984-1997年) 1985年,中德合资轿车生产企业上海大众汽车有限公司成立,我国走出了一条独特的利用外资、引进技术、滚动发展的道路。

1995年,我国车企进行改制。北汽、上汽集团总公司相继成立,按照现代企业制度的要求发展,拉开了我国汽车工业新一轮发展的大幕。

阶段三:自主创新(1997年至今) 2001年,我国汽车出口2万余辆,此后我国汽车的出口数量逐年增长。

2010年,我国民营企业吉利控股集团正式完成对福特汽车旗下沃尔沃轿车公司的全部股权收购,开辟了中国自主品牌国际化发展路径。

2023年第一季度,我国汽车出口量达到106.9万辆,首次成为世界第一大汽车出口国。

——根据刘回春《挺进世界汽车工业强国》等整理

材料二 2022年,我国新能源汽车销售688.7万辆,同比增长93.4%,占到全球销量的61.2%。在全球十大畅销新能源汽车车型中,有6款是中国品牌车型。2023年,特斯拉(美国电动汽车公司)上海工厂供应链本地化率超过95%。特斯拉在我国的核心供应商有近百家,从关键的电池、电机、电控到充电桩、底盘和内饰,几乎涵盖新能源汽车产业链每个环节。

(1) 根据材料一,指出我国汽车工业发生的变化。并结合所学知识,分别简述阶段一和阶段二的背景。

(2) 根据材料二,概括我国新能源汽车产业发展的特点。结合所学知识,分析我国大力发展新能源汽车产业的原因。

(3) 综合上述材料,你能从我国汽车产业发展的历程中得到什么启示?

30.中国共产党不忘初心、牢记使命,领导人民百年奋斗,中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。阅读下列材料,回答问题。

材料中国共产党百年大事记(部分)

时间 大事

1921年 中国共产党第一次全国代表大会

1927年 南昌起义;秋收起义军到达井冈山

1929年 古田会议

1935年 遵义会议

1945年 中国共产党第七次全国代表大会;抗日战争胜利

1949年 中华人民共和国成立

1953年 开始执行发展国民经济的第一个五年计划

1978年 中共十一届三中全会

1980年 决定在广东、福建设置经济特区

1984年 开放14个沿海港口城市;通过《中共中央关于经济体制改革的决定》

2012年 中国共产党第十八次全国代表大会

2021年 脱贫攻坚战取得了全面胜利

--摘编自《中国共产党一百年大事记》

(1) 根据材料,指出标志着推翻了帝国主义、封建主义和官僚资本主义统治的历史事件。

(2) 选择材料中至少两个相互关联的事件,提炼一个观点,并结合所学知识加以论述。(要求:参考示例,观点明确,史论结合,条理清楚。)

【示例】

观点:中国共产党重视军队建设。

事件:南昌起义:古田会议。

论述:南昌起义、秋收起义等是中国共产党独立领导武装斗争、创建革命军队的开始;古田会议确立了“思想建党、政治建军”的建党建军原则。

结论:中国共产党建立的新型人民军队,对中国革命取得胜利具有重要意义。

答案

1.A

2.D

3.C

4.B

5.C

6.A

7.C

8.B

9.B

10.C

11.C

12.B

13.C

14.D

15.D

16.D

17.A

18.B

19.A

20.D

21.C

22.C

23.C

24.C

25.D

26.D

27.B

28.(1)历史事件:新中国成立(或开国大典)。影响:开辟中国历史新纪元。中国人民推翻了帝国主义、封建主义和官僚资本主义的统治;中国真正成为独立自主的国家,中国人从此站立起来了

(2)考验:能否恢复国民生产;能否创造有利的外部条件建设国家。措施:土地改革;抗美援朝

(3)说明:资金利润率和全员劳动生产率提高,生产效率提高(或资金利润率和全员劳动生产率提高,工人的生产积极性提高)。背景:从1954年起,国家对资本主义工商业进行社会主义改造

(4)条件:资产阶级的政治主张留下了民主和法治的基因;中国共产党实践经验的总结;国内各级政权的建立和巩固提供了稳定的和平环境。意义:确立了我国的根本政治制度,即人民代表大会制度;加强了社会主义民主政治建设,初步奠定了社会主义民主与法治的基础;确立了中国特色的民主政治范式

29.(1)变化:从不能制造汽车到能够自主造车;汽车产量不断增加,出口量逐年增长;汽车工业不断发展壮大。

阶段一背景:新中国成立后,面临着建立和发展工业的迫切需求;“一五”计划重点发展重工业。

阶段二背景:改革开放的推进,引进外资和技术的政策支持;国内经济体制改革的开展,企业需要按照现代企业制度发展

(2)特点:销售增长迅速,在全球销量占比高;中国品牌竞争力强;产业链本地化程度高。

原因:减少对传统能源的依赖,缓解能源危机;减少环境污染,实现可持续发展;技术进步,政策支持,市场需求大

(3)启示:坚持自主创新;加强国际合作;紧跟时代潮流,发展新兴产业;政策支持是产业发展的重要保障

30.(1)事件:中华人民共和国成立。

(2)观点:改革开放促进中国发展。

事件:中共十一届三中全会;决定在广东、福建设置经济特区;开放14个沿海港口城市;通过《中共中央关于经济体制改革的决定》。

论述:中共十一届三中全会是新中国成立以来党的历史上具有深远意义的伟大转折,开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期。十一届三中全会后,中国迈出了对外开放的步伐。1980年,决定在广东、福建设置经济特区,1984年,开放14个沿海港口城市,中国逐渐形成了“经济特区——沿海开放城市——沿海经济开放区——内地”的全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。1984年,通过《中共中央关于经济体制改革的决定》,促进城市经济体制改革。

结论:我国实行改革开放,逐步建立起社会主义市场经济体制,综合国力不断增强,人民生活水平大幅提高。

第1页,共16页

同课章节目录