初中课外阅读必考内容整理及练习—《经典常谈》(学案含答案)

文档属性

| 名称 | 初中课外阅读必考内容整理及练习—《经典常谈》(学案含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 30.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-21 13:13:02 | ||

图片预览

文档简介

初中课外阅读必考内容整理及练习—《经典常谈》

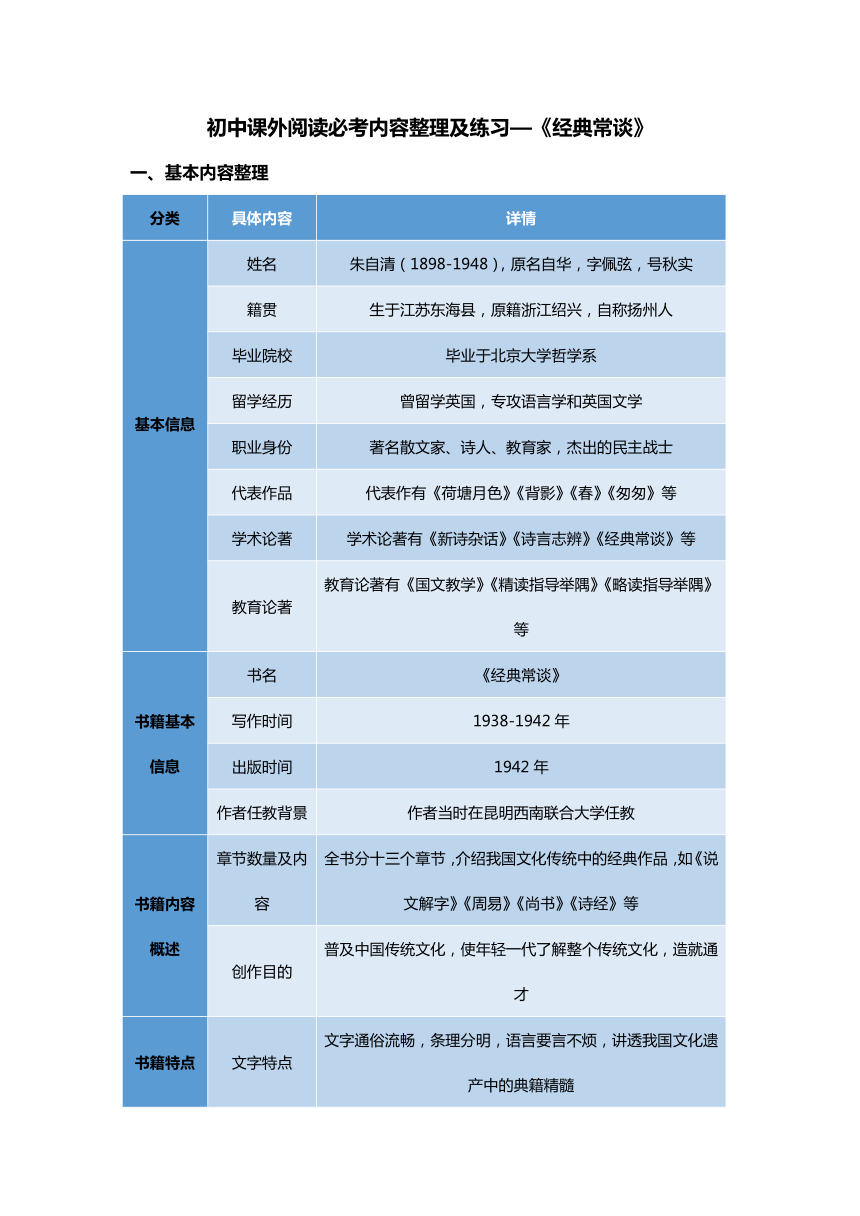

一、基本内容整理

分类 具体内容 详情

基本信息 姓名 朱自清(1898-1948),原名自华,字佩弦,号秋实

籍贯 生于江苏东海县,原籍浙江绍兴,自称扬州人

毕业院校 毕业于北京大学哲学系

留学经历 曾留学英国,专攻语言学和英国文学

职业身份 著名散文家、诗人、教育家,杰出的民主战士

代表作品 代表作有《荷塘月色》《背影》《春》《匆匆》等

学术论著 学术论著有《新诗杂话》《诗言志辨》《经典常谈》等

教育论著 教育论著有《国文教学》《精读指导举隅》《略读指导举隅》等

书籍基本信息 书名 《经典常谈》

写作时间 1938-1942年

出版时间 1942年

作者任教背景 作者当时在昆明西南联合大学任教

书籍内容概述 章节数量及内容 全书分十三个章节,介绍我国文化传统中的经典作品,如《说文解字》《周易》《尚书》《诗经》等

创作目的 普及中国传统文化,使年轻一代了解整个传统文化,造就通才

书籍特点 文字特点 文字通俗流畅,条理分明,语言要言不烦,讲透我国文化遗产中的典籍精髓

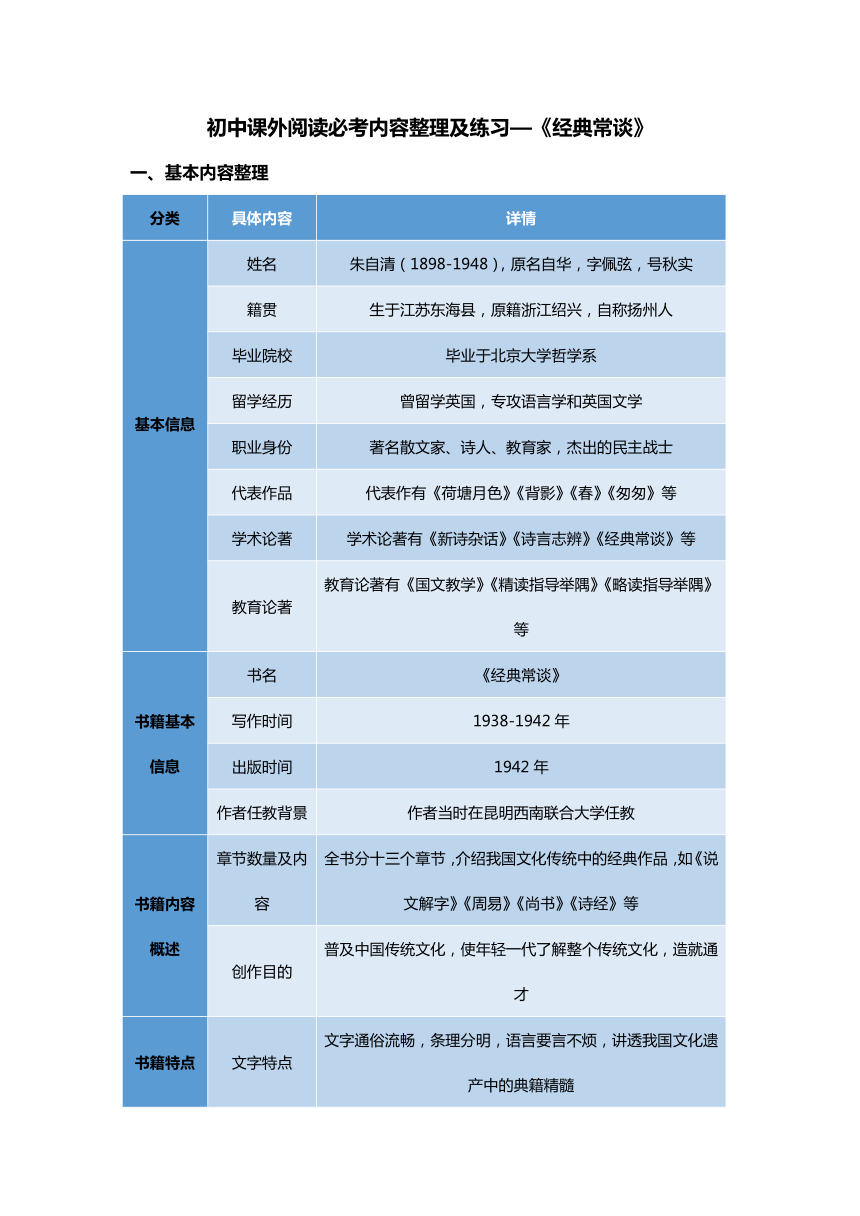

历史背景 历史事件 1937年抗日战争爆发,朱自清在昆明西南联合大学任教,参与中小学国文教科书编写工作

创作缘起 创作建议 杨振声建议朱自清写一些有关中国文化的课文

创作期望 朱自清希望完成一部“一般的读物”,实现传统经典的教育普及

章节内容 《说文解字》 介绍汉字的起源、发展及“六书”(象形、指事、会意、形声、转注、假借)。讲述《说文解字》的编纂及其在文字学中的地位

《周易》 解释八卦、阴阳五行的基本原理,讲述《周易》的成书及儒家对其的哲学化解读

《尚书》 介绍《尚书》的内容、特点及其在儒家经典中的地位,讲述《尚书》的版本问题及历史争议

《诗经》 介绍《诗经》的成书、内容及“六义”(风、雅、颂、赋、比、兴),讲述《诗经》在儒家教化中的作用

《礼》 介绍《周礼》《仪礼》《礼记》的内容及“礼治”的核心思想,讲述礼乐文化及其对社会秩序的影响

《春秋》 介绍《左传》《公羊传》《穀梁传》的内容及特点,讲述《春秋》的劝惩作用及儒家对其的解读

《四书》 介绍《大学》《中庸》《论语》《孟子》的内容及核心思想,讲述“四书”在儒家教育中的重要性

《战国策》 介绍战国时期的列国纷争及策士的作用,讲述《战国策》的内容及苏秦、张仪等人的故事

《史记》《汉书》 介绍《史记》《汉书》的成书、内容及历史地位,讲述司马迁、班固的史学成就

诸子 介绍春秋战国时期的诸子百家及其主要思想,讲述孔子、孟子、荀子、墨子、老子等人的学说

辞赋 介绍辞赋的起源、发展及代表作品,讲述屈原《离骚》的内容及影响

诗第 介绍诗歌的发展历程及唐诗的顶峰,讲述李白、杜甫等诗人的成就及影响

文第 介绍文章的发展历程及各时期的特点,讲述古文运动及白话文的兴起

书籍意义 读经典的意义 了解古代社会状况,充实精神内涵,学习语文相关知识,提升个人修养

阅读方法 《经典常谈》的阅读方法 选择性阅读、圈点法、摘录经典语句、批注法、复述法、分类法、援疑质理

名家评价 叶圣陶 此书为古籍之导言,浅明精要,适合中学生阅读

吴小如 朱自清的笔墨朴实无夸,能把复杂内容写得轻盈生动

汪曾祺 朱自清用口语化的语言写学术文章,风格独特

钱伯城 书中随处可见严谨的治学方法和真知灼见

艺术特色 学术观念 以现代的、科学的学术观念研究传统典籍

受众广度 注意大众所能接受的广度

语言风格 语言通俗易懂,精彩的学术散文,语言风格引人入胜

作家观点 经典观 以中国传统文化为基础,人文主义为精神,通俗易懂为方法,雅俗共赏为目标

特点 与教育理念、民族情怀、文学创作相结合

启示 尊重和传承经典,从中汲取力量和灵感

二、试题练习

1. 《经典常谈》入选教材名著导读后,张老师在班级里组织阅读。下面是小组阅读成果分享现场。请你参与其中,结合作品内容。

张老师:在我们语文学习中,经典训练是一个很必要的项目。经典训练的价值不在实用,而在文化。阅读经典的用处,有什么收获?

小安:我对汉字感兴趣,①所以我重点阅读了《 》部分,了解了汉字的起源及其演变。

小深:在阅读中,我发现朱自清先生格外重视这本书的普及性,而是②( ),常有引人入胜之处。

小圳:阅读了这部介绍我国传统文化经典的著作,我最大的收获是③( )

2. 阅读名著,完成后面的题目。

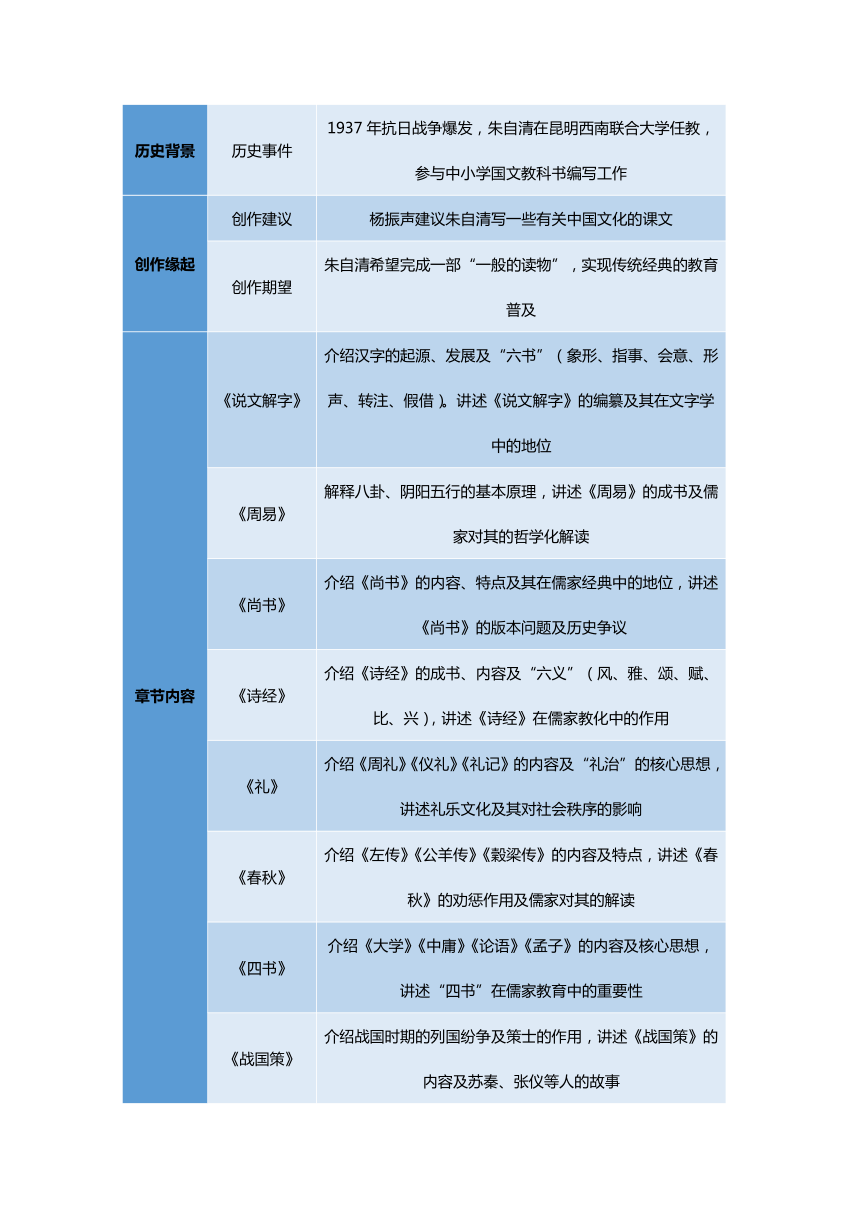

《周易》现在已经成了儒家经典的第一部;但早期的儒家还没有注意这部书。孔子是不讲怪、力、乱、神的。 《论语》里虽有“五十以学《易》,可以无大过矣”的话,但另一个本子作“五十以学,亦可以无大过矣”,所以这句话是很可疑的。孔子只教学生读《诗》《书》和《春秋》,确没有教读《周易》。《孟子》称引《诗》《书》,也没有说到《周易》。《周易》变成儒家的经典,是在战国末期。那时候阴阳家的学说盛行,儒家大约受了他们的影响,才研究起这部书来。那时候道家的学说也盛行,也从另一面影响了儒家。儒家就在这两家学说的影响之下,给《周易》的卦爻辞作了种种新解释。这些新解释并非在忠实的确切的解释卦爻辞,其实倒借着卦爻辞发挥他们的哲学。这种新解释存下来的,便是所谓《易传》。

(1). 填空。

《经典常谈》是① 在20世纪30年代末到40年代初为中学生撰写的一部介绍我国② 经典的著作。阅读这本内容涉及面较广的作品,我们可以采取③ 的阅读方式。 “四书五经”是儒家经典的合称, 其中“五经”指《诗》 《书》 《④ 》 《易》 《春秋》

(2). 对上面这段话的理解,不正确的一项是( )

A.孔子不相信世上有鬼怪神仙,所以就不喜欢谈论鬼神的《周易》。

B.从文献记载来看,孔子和孟子缺少对《周易》的关注和研究。

C.古代典籍在传播过程中,会有不同版本,不同说法。

D.儒家对《周易》的解释保存在《易传》。

(3). 根据上面这段话概括《周易》成了儒家经典的原因。

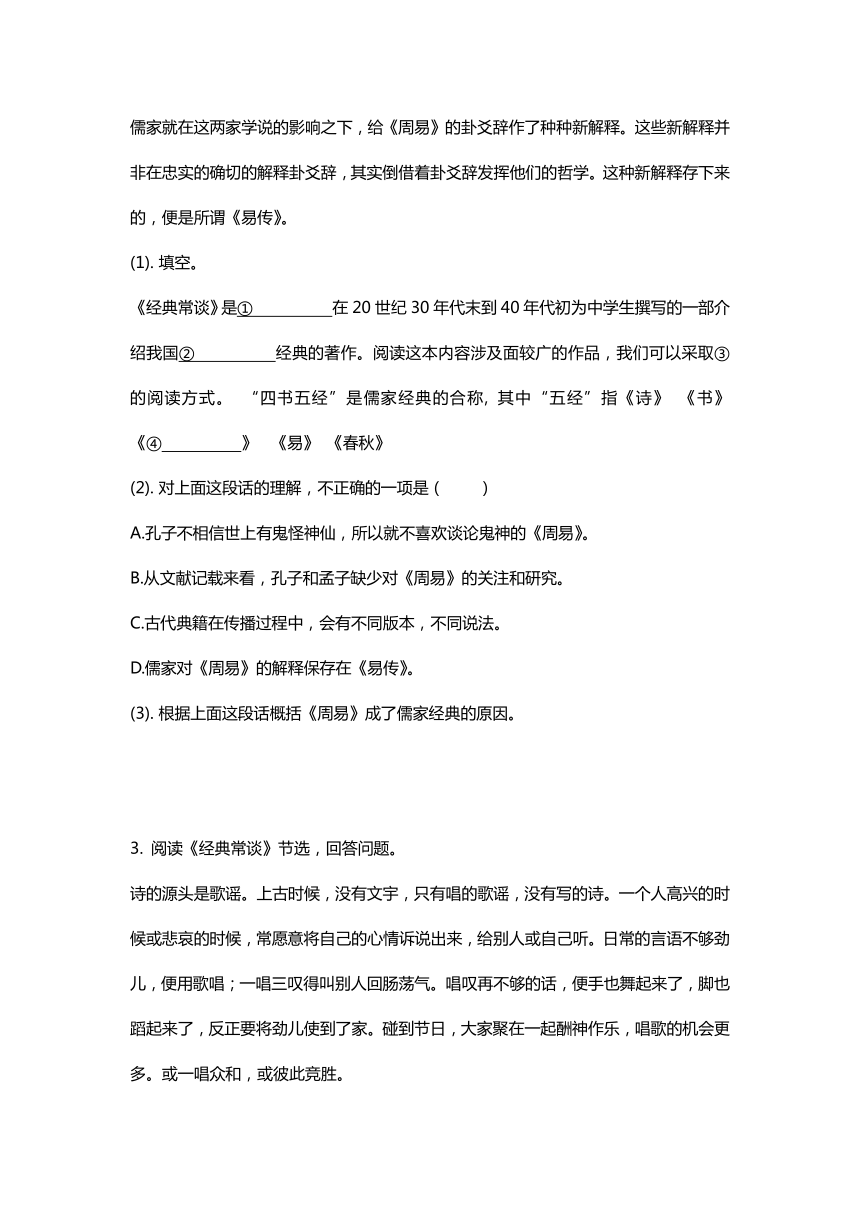

3. 阅读《经典常谈》节选,回答问题。

诗的源头是歌谣。上古时候,没有文宇,只有唱的歌谣,没有写的诗。一个人高兴的时候或悲哀的时候,常愿意将自己的心情诉说出来,给别人或自己听。日常的言语不够劲儿,便用歌唱;一唱三叹得叫别人回肠荡气。唱叹再不够的话,便手也舞起来了,脚也蹈起来了,反正要将劲儿使到了家。碰到节日,大家聚在一起酬神作乐,唱歌的机会更多。或一唱众和,或彼此竞胜。

(选自《经典常谈 <诗经>第四》)

(1).《经典常谈》是朱自清为① 撰写的一部介绍② 的著作。选文提到的朱子指③ ,“四书”指《论语》《孟子》《大学》和④ 。

(2).请你用简练的语言概括作者在上面这段选文中表达的意思。

4. 阅读下面名著选段,完成各题。

【甲】

诗的源头是歌谣。上古时候,没有文字,只有唱的歌谣,没有写的诗。一个人高兴或悲哀的时候,常愿意将自己的心情诉说出来。日常的言语不够劲儿,便用歌来唱;一唱三叹得回肠荡气。唱叹再不够的话,手就舞起来了,脚也蹈起来了,反正要将劲儿使到了家。碰到节日,大家聚在一起酬神作乐,唱歌的机会更多。或一唱众和,或彼此竞胜。传说葛天氏的乐八章,三个人唱,拿着牛尾,踏着脚,似乎就是描写这种光景的。歌谣越唱越多,虽没有书,却存在人的记忆里。有了现成的歌儿,就可借他人的酒杯,浇自己块垒;随时拣一支合适的唱唱,也足可消愁解闷。若没有完全合适的,尽可删一些改一些,到称意为止。流行的歌谣中往往不同的词句并行不悖,就是为此。可也有经过众人修饰,成为定本的。歌谣真可说是“一人的机锋,多人的智慧”了。

(节选自《经典常谈·诗经第四》)

【乙】

《楚辞》中《离骚》和《九章》的各篇,都是他放逐时候所作。《离骚》尤其是千古流传的杰作。这一篇大概是二次被放时作的。他感念怀王的信任,却恨他糊涂,让一群小人蒙蔽着,播弄着。而顷襄王又不能觉悟;以致国土日削,国势日危。他自己呢,“信而见疑,忠而被谤”,简直走投无路;满腔委屈,千端万绪的,没人可以诉说。终于只能告诉自己的一支笔,《离骚》便是这样写成的。“离骚”是“别愁”或“遭忧”的意思。他是个富于感情的人,那一腔遏抑不住的悲愤,随着他的笔奔迸出来,“东一句,西一句,天上一句,地下一句”,只是一片一段的,没有篇章可言。这和人在疲倦或苦痛的时候,叫“妈呀!”“天呐!”一样:心里乱极了,闷极了,叫叫透一口气,自然是顾不到什么组织的。

篇中陈说唐、虞、三代的治,桀、纣、羿、浇的乱,善恶因果,历历分明;用来讽刺当世,感悟君王。他又用了许多神话里的譬喻和动植物的譬喻,委曲的表达出他对于怀王的忠爱,对于贤人君子的向往,对于群小的深恶痛疾。他将怀王比作美人,他是“求之不得”,“辗转反侧”;情辞凄切,缠绵不已。他又将贤臣比作香草。“美人香草”从此便成为政治的譬喻,影响后来解诗、作诗的人很大。

(节选自《经典常谈·辞赋第十一》)

(1). 结合两个选段中画线的句子,说说为什么《经典常谈》适合中学生阅读。

(2). 从原始歌谣的用途和屈原作《离骚》的原因来看,诗歌有什么突出特点?

(3). 甲文段中“一唱三叹”的艺术效果是如何实现的?请联系所学《诗经》中《蒹葭》,结合具体诗句分析。

(4). 有人建议阅读《经典常谈》时,可以选择《诗经第四》《辞赋第十一》《诗第十二》进行组合阅读,采用这种选择性阅读方法有什么好处?

5. 阅读下面名著选段,完成下面小题。

【甲】

①人们便一个一个陆续走回去;一同回去,也不行的。他有一条戒尺,但是不常用,也有罚跪的规则,但也不常用,普通总不过瞪几眼,大声道:

②“读书!”

③于是大家放开喉咙读一阵书,真是人声鼎沸。有念“仁远乎哉我欲仁斯仁至矣”的,有念“笑人齿缺曰狗窦大开”的,有念“上九潜龙勿用”的,有念“厥土下上上错厥贡苞茅橘柚”的……先生自己也念书。后来,我们的声音便低下去,静下去了,只有他还大声朗读着:

④“铁如意,指挥倜傥,一座皆惊呢……;金叵罗,颠倒淋漓噫,千杯未醉嗬……”

⑤我疑心这是极好的文章,因为读到这里,他总是微笑起来,而且将头仰起,摇着,向后面拗过去,拗过去。

(节选自《朝花夕拾》)

【乙】

孔子是个博学多能的人,他的讲学是多方面的。他讲学的目的在于养成“人”,养成为国家服务的人,并不在于养成某一家的学者。他教学生读各种书、学各种功课之外,更注重人格的修养。他说为人要有真性情,要有同情心,能够推己及人,这所谓“直”“仁”“忠”“恕”;一面还得合乎礼,就是遵守社会的规范、凡事只问该做不该做,不必问有用无用;只重义,不计利。这样人才配去干政治,为国家服务。孔子的政治学说,是“正名主义”。他想着当时制度的崩坏、阶级的紊乱,都是名不正的缘故。君没有君道,臣没有臣道,父没有父道,子没有子道,实和名不能符合起来,天下自然乱了。救时之道,便是“君君,臣臣,父父,子子”;正名定分,社会的秩序,封建的阶级便会恢复的。他是给封建制度找了一个理论的根据。这个正名主义,又是从《春秋》和古史官的种种书法归纳得来的。他所谓“述而不作”,其实是以述为作,就是理论化旧文化、旧制度,要将那些维持下去。他对于中国文化的贡献,便在这里。

(节选自《经典常谈》)

下面表格展示了同学们研读《朝花夕拾》和《经典常谈》的部分成果,请你相互参照,完成下面的任务。

(1). 语言品一品

鲁迅和朱自清都是善用语言的大家,请你品一品《经典常谈》选段中句子的语言特点。

朝花夕拾(节选) 经典常谈(节选)

我疑心这是极好的文章,因为读到这里,他总是微笑起来,而且将头仰起,摇着,向后面拗过去,拗过去。 那时候这些档案留存着的更少了,也更古了,更稀罕了;汉人便将它们编辑起来,改称《尚书》。

品析:语言生动形象,细腻真实,使人物活灵活现。

(2). 人物评一评

两篇选文中的孔子和寿镜吾先生都是老师,请结合选文,简要评一评孔子的人物形象。

寿镜吾先生 孔子

表面严厉,内心却充满慈爱。

(3). 观点探一探

《朝花夕拾》和《经典常谈》选段中都讲述了先生教学生读经典古书。请探究《经典常谈》选段中作者对经典古书持有的观点。

朝花夕拾(节选) 经典常谈(节选)

表明了古文深奥、滞涩,难以读通,不被孩子们喜欢。

(4). 意义谈一谈

习近平总书记强调,中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶和精华所在,是中华民族的根和魂,是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。读了《经典常谈》,你对于当代中学生阅读传统文化经典的意义有哪些认识?请谈谈你的看法。

6. 请运用积累的知识,完成小题。

赋、比、兴的意义,说数最多。大约这三个名字原都含有政治和教化的意味。赋本是唱诗给人听,但在《大序》里,也许是“直铺陈今之政教善恶”的意思。比、兴都是《大序》所谓“主文而谲谏”,不直陈而用譬喻叫“主文”,委婉讽刺叫“谪谏”。说的人无罪;听的人却可警 jiè自己。《诗经》里许多譬喻就在比、兴的看法下,断章断句的硬派作政教的意义了。比、兴都是政教的譬喻,但在诗 piān 发端的叫作兴。

(1).给加点的字注音,根据拼音写出相应的汉字。

谲谏( ) 譬喻( ) 警 jiè( ) 诗 piān( )

(2).以上文段选自 (人名)的著作《经典常谈》,赋、比、兴和 、 、 合称“六义”。

(3).根据以上文段的理解“关关雎鸠,在河之洲”用的手法是( )

A.赋 B.比 C.兴

(4).班级开展“读经典的意义”的主题探究活动,你刚读完《经典常谈》请你结合本书的内容,说说中学生阅读中国古代经典的意义。(答出一点即可)

7. 班级开展“阅读《经典常谈》,感悟经典魅力”为主题的名著阅读活动,完成后面小题

材料一:

《经典常谈》序(节选)

在中等以上的教育里,经典训练应该是一个必要的项目。经典训练的价值不在实用,而在文化。有一位外国教授说过,阅读经典的用处,就在教人见识经典一番。这是很明达的议论。初、高中的国文教材,从经典选录的也不少。可见读经的废止并不就是经典训练的废止,经典训练不但没有废止,而且扩大了范围,不以经为限,又按着学生程度选材,可以免掉他们囫囵吞枣的弊病。这实在是一种进步。……如果读者能把它当作一只船,航到经典的海里去,编撰者将自己庆幸,在经典训练上,尽了他做尖兵的一份儿。可是如果读者念了这部书,便以为已经受到了经典训练,不再想去见识经典,那就是以筌为鱼,未免辜负编撰者的本心了。

材料二:

歌谣的节奏,最主要的靠重叠或叫复沓;本来歌谣以表情为主,只要翻来覆去将情表到了家就成,用不着废话。重叠可以说原是歌谣的生命,节奏也便建立在这上头。字数的均齐,韵脚的调协,似乎是后来发展出来的。有了这些,重叠才在诗歌里失去主要的地位。有了文字以后,才有人将那些歌谣记录下来,便是最初的写的诗了。

(1).联系材料一,概述学习经典的重要性。

(2).《经典常谈》一书常用到“顶真式衔接”的方式,也提到《诗经》,称“重叠可以说原是歌谣的生命”。请结合下面的链接材料及平时所学《诗经》中的某一首诗,分析其“顶真式衔接”或者“重叠复沓”的体现及妙处。

【链接材料】

(1)顶真,亦称联珠、蝉联,是一种修辞方法,指上句末与下句开头使用相同的字或词,用以修饰两句子的声韵的方法,具有“钩上连下,自然流畅”的修辞意趣。

(2)重章(复沓),指句子和句子之间可以更换少数的词语,是诗歌或散文创作中常用的一种艺术表现手法;它可以起到突出思想,加重感情,分清层次,加强节奏和提醒读者的效果。

(3).苏轼说:“书富如人海,百货皆有。人之精力,不能兼收尽取。”所以我们在阅读《经典常谈》时,可以使用选择性的阅读方法。有人觉得可以选择《<诗经>第四》、《辞赋第十一》《诗第十二》进行组合阅读,这样能够完整了解中国古代诗歌的发展过程及其结果。请结合有选择性的名著阅读方法,说说你的看法。

参考答案

1. 答案:(1). 说文解字

(2). 以流利畅达的语言娓娓道来

(3). 示例一:阅读《经典常谈》后,我不但了解到许慎《说文解字》的历史地位,也称 “六书” 、指示,这些都加深了我对汉字的理解和认识,历史悠久。

示例二:《经典常谈》第九篇,从司马迁的故事中,行万里路” 的重要性。任何一部伟大作品的背后,而史上留名,便是对作者心血最大的致敬。

2. 答案:

(1). 朱自清

(2). 传统文化

(3). 选择性阅读

(4). 《礼》

2. A

3. 战国末期,阴阳家和道家的学说盛行,儒家受这两家学说的影响 ,开始对《周易》的卦、爻辞作新解释,借以发挥自己的哲学,形成《易传》,从而使《周易》变成了儒家的经典之一。

3. 答案:

(1). 中学生

(2). 我国传统文化经典

(3). 朱熹

(4). 《中庸》

2. 诗的源头是歌谣,上古时候人们通过歌唱来表达自己的情绪。

4. 答案:

1. 《经典常谈》的语言具有普及性和通俗性的特色,流畅亲切,娓娓道来,引人入胜。

2. 原始歌谣的用途是诉说心情、酬神作乐、唱和竞胜;屈原作《离骚》是抒发“信而见疑,忠而被谤”的悲愤之情。由此可见诗歌具有强烈的抒情性。

3. 示例:《蒹葭》全诗三章,采用重章叠唱的形式,反复渲染追寻道路的曲折绵长,追寻过程的艰难,以凸显抒情主人公执着不已的精神,形成了一唱三叹的艺术效果。

4. 《诗经第四》专门介绍中国的第一部诗歌总集,《辞赋第十一》介绍屈原的《楚辞》及辞赋的发展过程,《诗第十二》介绍中国古代诗歌的发展脉络。将这三篇组合阅读,可以让我们对中国古代诗歌有一个比较完整的了解。

5. 答案:

1. 语言流利畅达,娓娓道来,引人入胜。

2. 博学多能,注重学生人格修养的培养

3. 表明了古代经典著作流传不易,需要珍惜。

4. 示例:《经典常谈》是一部有关我国传统文化经典的“科普读物”。如今的我们通过阅读《经典常谈》这样的著作,可以间接或直接地接触古代的经典,这对于我国历史文化遗产的继承和发展,能起到一定的促进作用。阅读经典,可以了解一定时期的历史文化、政治经济、人情世故等,可以积累知识,开阔视野,增长见识。每一部经典作品都蕴含着一种或多种人生智慧,阅读经典,可以给中学生带来许多人生智慧。这些智慧可能会影响一个人一生。(意近即可)

6. 答案:

1. (1). jiàn

1. (2). pì

1. (3). 诫

1. (4). 篇

2. (1). 朱自清

2. (2). 风

2. (3). 雅

2. (4). 颂

3. C

4. 示例:①可以充实精神内涵,比如读《汉书》,我们可以通过其中古人的故事,感受古人的精神品质,丰富自己的精神世界。②可以提升个人修养,比如从儒家经典中我们可以汲取有关学习、做人等多方面的道理。

7. 答案:

1. ①经典训练是中等以上教育的必要项目;②见识经典

2. 示例一:《蒹葭》从“白露为霜”到“白露未晞 ”再到“白露未已”,这是时间的推移,象征着抒情主人公凝望追寻时间之长;或从“在水一方”,到“在水之湄”,再到“在水之涘”,从“宛在水中央”,到“宛在水中坻 ”,再到“宛在水中沚 ”,这是地点的转换,象征着伊人的飘渺难寻;或从“道阻且长”,到“道阻且跻 ”,再到‘道阻且右”,则是反复渲染追寻过程的艰难,以凸现抒情主人公坚执不已的精神。重章复沓,一咏三叹,能够起到感情强调的效果,使可望而不可即的感情表达得更深切更悠远。

示例二:《关雎》中“窈窕淑女,寤寐求之。求之不得,寤寐思服。”运用了顶真手法,“寤寐求之”的后两个字,是“求之不得”的开头,写出男主人公日夜都在考虑,沉思,以致翻来覆去难以入睡,抒发其求之而不得的忧思。

3. 读整本书,特别是读《经典常谈》这种内容涉及面广的作品时,可以选择自己最感兴趣的部分作为切入点。《<诗经>第四》专门介绍中国的第一部诗歌总集《诗经》,它是中国诗歌现实主义的源头;《辞赋第十一》介绍屈原的《楚辞》及辞赋的发展过程,屈原的《楚辞》是中国诗歌浪漫主义的源头;(《诗十二》)介绍中国古代诗歌从汉乐府开始到宋代诗歌的发展脉络,同时也介绍了《楚辞》对后代诗歌的影响等。将这三篇组合阅读,可以让我们对中国古代诗歌有一个更完整的了解。

一、基本内容整理

分类 具体内容 详情

基本信息 姓名 朱自清(1898-1948),原名自华,字佩弦,号秋实

籍贯 生于江苏东海县,原籍浙江绍兴,自称扬州人

毕业院校 毕业于北京大学哲学系

留学经历 曾留学英国,专攻语言学和英国文学

职业身份 著名散文家、诗人、教育家,杰出的民主战士

代表作品 代表作有《荷塘月色》《背影》《春》《匆匆》等

学术论著 学术论著有《新诗杂话》《诗言志辨》《经典常谈》等

教育论著 教育论著有《国文教学》《精读指导举隅》《略读指导举隅》等

书籍基本信息 书名 《经典常谈》

写作时间 1938-1942年

出版时间 1942年

作者任教背景 作者当时在昆明西南联合大学任教

书籍内容概述 章节数量及内容 全书分十三个章节,介绍我国文化传统中的经典作品,如《说文解字》《周易》《尚书》《诗经》等

创作目的 普及中国传统文化,使年轻一代了解整个传统文化,造就通才

书籍特点 文字特点 文字通俗流畅,条理分明,语言要言不烦,讲透我国文化遗产中的典籍精髓

历史背景 历史事件 1937年抗日战争爆发,朱自清在昆明西南联合大学任教,参与中小学国文教科书编写工作

创作缘起 创作建议 杨振声建议朱自清写一些有关中国文化的课文

创作期望 朱自清希望完成一部“一般的读物”,实现传统经典的教育普及

章节内容 《说文解字》 介绍汉字的起源、发展及“六书”(象形、指事、会意、形声、转注、假借)。讲述《说文解字》的编纂及其在文字学中的地位

《周易》 解释八卦、阴阳五行的基本原理,讲述《周易》的成书及儒家对其的哲学化解读

《尚书》 介绍《尚书》的内容、特点及其在儒家经典中的地位,讲述《尚书》的版本问题及历史争议

《诗经》 介绍《诗经》的成书、内容及“六义”(风、雅、颂、赋、比、兴),讲述《诗经》在儒家教化中的作用

《礼》 介绍《周礼》《仪礼》《礼记》的内容及“礼治”的核心思想,讲述礼乐文化及其对社会秩序的影响

《春秋》 介绍《左传》《公羊传》《穀梁传》的内容及特点,讲述《春秋》的劝惩作用及儒家对其的解读

《四书》 介绍《大学》《中庸》《论语》《孟子》的内容及核心思想,讲述“四书”在儒家教育中的重要性

《战国策》 介绍战国时期的列国纷争及策士的作用,讲述《战国策》的内容及苏秦、张仪等人的故事

《史记》《汉书》 介绍《史记》《汉书》的成书、内容及历史地位,讲述司马迁、班固的史学成就

诸子 介绍春秋战国时期的诸子百家及其主要思想,讲述孔子、孟子、荀子、墨子、老子等人的学说

辞赋 介绍辞赋的起源、发展及代表作品,讲述屈原《离骚》的内容及影响

诗第 介绍诗歌的发展历程及唐诗的顶峰,讲述李白、杜甫等诗人的成就及影响

文第 介绍文章的发展历程及各时期的特点,讲述古文运动及白话文的兴起

书籍意义 读经典的意义 了解古代社会状况,充实精神内涵,学习语文相关知识,提升个人修养

阅读方法 《经典常谈》的阅读方法 选择性阅读、圈点法、摘录经典语句、批注法、复述法、分类法、援疑质理

名家评价 叶圣陶 此书为古籍之导言,浅明精要,适合中学生阅读

吴小如 朱自清的笔墨朴实无夸,能把复杂内容写得轻盈生动

汪曾祺 朱自清用口语化的语言写学术文章,风格独特

钱伯城 书中随处可见严谨的治学方法和真知灼见

艺术特色 学术观念 以现代的、科学的学术观念研究传统典籍

受众广度 注意大众所能接受的广度

语言风格 语言通俗易懂,精彩的学术散文,语言风格引人入胜

作家观点 经典观 以中国传统文化为基础,人文主义为精神,通俗易懂为方法,雅俗共赏为目标

特点 与教育理念、民族情怀、文学创作相结合

启示 尊重和传承经典,从中汲取力量和灵感

二、试题练习

1. 《经典常谈》入选教材名著导读后,张老师在班级里组织阅读。下面是小组阅读成果分享现场。请你参与其中,结合作品内容。

张老师:在我们语文学习中,经典训练是一个很必要的项目。经典训练的价值不在实用,而在文化。阅读经典的用处,有什么收获?

小安:我对汉字感兴趣,①所以我重点阅读了《 》部分,了解了汉字的起源及其演变。

小深:在阅读中,我发现朱自清先生格外重视这本书的普及性,而是②( ),常有引人入胜之处。

小圳:阅读了这部介绍我国传统文化经典的著作,我最大的收获是③( )

2. 阅读名著,完成后面的题目。

《周易》现在已经成了儒家经典的第一部;但早期的儒家还没有注意这部书。孔子是不讲怪、力、乱、神的。 《论语》里虽有“五十以学《易》,可以无大过矣”的话,但另一个本子作“五十以学,亦可以无大过矣”,所以这句话是很可疑的。孔子只教学生读《诗》《书》和《春秋》,确没有教读《周易》。《孟子》称引《诗》《书》,也没有说到《周易》。《周易》变成儒家的经典,是在战国末期。那时候阴阳家的学说盛行,儒家大约受了他们的影响,才研究起这部书来。那时候道家的学说也盛行,也从另一面影响了儒家。儒家就在这两家学说的影响之下,给《周易》的卦爻辞作了种种新解释。这些新解释并非在忠实的确切的解释卦爻辞,其实倒借着卦爻辞发挥他们的哲学。这种新解释存下来的,便是所谓《易传》。

(1). 填空。

《经典常谈》是① 在20世纪30年代末到40年代初为中学生撰写的一部介绍我国② 经典的著作。阅读这本内容涉及面较广的作品,我们可以采取③ 的阅读方式。 “四书五经”是儒家经典的合称, 其中“五经”指《诗》 《书》 《④ 》 《易》 《春秋》

(2). 对上面这段话的理解,不正确的一项是( )

A.孔子不相信世上有鬼怪神仙,所以就不喜欢谈论鬼神的《周易》。

B.从文献记载来看,孔子和孟子缺少对《周易》的关注和研究。

C.古代典籍在传播过程中,会有不同版本,不同说法。

D.儒家对《周易》的解释保存在《易传》。

(3). 根据上面这段话概括《周易》成了儒家经典的原因。

3. 阅读《经典常谈》节选,回答问题。

诗的源头是歌谣。上古时候,没有文宇,只有唱的歌谣,没有写的诗。一个人高兴的时候或悲哀的时候,常愿意将自己的心情诉说出来,给别人或自己听。日常的言语不够劲儿,便用歌唱;一唱三叹得叫别人回肠荡气。唱叹再不够的话,便手也舞起来了,脚也蹈起来了,反正要将劲儿使到了家。碰到节日,大家聚在一起酬神作乐,唱歌的机会更多。或一唱众和,或彼此竞胜。

(选自《经典常谈 <诗经>第四》)

(1).《经典常谈》是朱自清为① 撰写的一部介绍② 的著作。选文提到的朱子指③ ,“四书”指《论语》《孟子》《大学》和④ 。

(2).请你用简练的语言概括作者在上面这段选文中表达的意思。

4. 阅读下面名著选段,完成各题。

【甲】

诗的源头是歌谣。上古时候,没有文字,只有唱的歌谣,没有写的诗。一个人高兴或悲哀的时候,常愿意将自己的心情诉说出来。日常的言语不够劲儿,便用歌来唱;一唱三叹得回肠荡气。唱叹再不够的话,手就舞起来了,脚也蹈起来了,反正要将劲儿使到了家。碰到节日,大家聚在一起酬神作乐,唱歌的机会更多。或一唱众和,或彼此竞胜。传说葛天氏的乐八章,三个人唱,拿着牛尾,踏着脚,似乎就是描写这种光景的。歌谣越唱越多,虽没有书,却存在人的记忆里。有了现成的歌儿,就可借他人的酒杯,浇自己块垒;随时拣一支合适的唱唱,也足可消愁解闷。若没有完全合适的,尽可删一些改一些,到称意为止。流行的歌谣中往往不同的词句并行不悖,就是为此。可也有经过众人修饰,成为定本的。歌谣真可说是“一人的机锋,多人的智慧”了。

(节选自《经典常谈·诗经第四》)

【乙】

《楚辞》中《离骚》和《九章》的各篇,都是他放逐时候所作。《离骚》尤其是千古流传的杰作。这一篇大概是二次被放时作的。他感念怀王的信任,却恨他糊涂,让一群小人蒙蔽着,播弄着。而顷襄王又不能觉悟;以致国土日削,国势日危。他自己呢,“信而见疑,忠而被谤”,简直走投无路;满腔委屈,千端万绪的,没人可以诉说。终于只能告诉自己的一支笔,《离骚》便是这样写成的。“离骚”是“别愁”或“遭忧”的意思。他是个富于感情的人,那一腔遏抑不住的悲愤,随着他的笔奔迸出来,“东一句,西一句,天上一句,地下一句”,只是一片一段的,没有篇章可言。这和人在疲倦或苦痛的时候,叫“妈呀!”“天呐!”一样:心里乱极了,闷极了,叫叫透一口气,自然是顾不到什么组织的。

篇中陈说唐、虞、三代的治,桀、纣、羿、浇的乱,善恶因果,历历分明;用来讽刺当世,感悟君王。他又用了许多神话里的譬喻和动植物的譬喻,委曲的表达出他对于怀王的忠爱,对于贤人君子的向往,对于群小的深恶痛疾。他将怀王比作美人,他是“求之不得”,“辗转反侧”;情辞凄切,缠绵不已。他又将贤臣比作香草。“美人香草”从此便成为政治的譬喻,影响后来解诗、作诗的人很大。

(节选自《经典常谈·辞赋第十一》)

(1). 结合两个选段中画线的句子,说说为什么《经典常谈》适合中学生阅读。

(2). 从原始歌谣的用途和屈原作《离骚》的原因来看,诗歌有什么突出特点?

(3). 甲文段中“一唱三叹”的艺术效果是如何实现的?请联系所学《诗经》中《蒹葭》,结合具体诗句分析。

(4). 有人建议阅读《经典常谈》时,可以选择《诗经第四》《辞赋第十一》《诗第十二》进行组合阅读,采用这种选择性阅读方法有什么好处?

5. 阅读下面名著选段,完成下面小题。

【甲】

①人们便一个一个陆续走回去;一同回去,也不行的。他有一条戒尺,但是不常用,也有罚跪的规则,但也不常用,普通总不过瞪几眼,大声道:

②“读书!”

③于是大家放开喉咙读一阵书,真是人声鼎沸。有念“仁远乎哉我欲仁斯仁至矣”的,有念“笑人齿缺曰狗窦大开”的,有念“上九潜龙勿用”的,有念“厥土下上上错厥贡苞茅橘柚”的……先生自己也念书。后来,我们的声音便低下去,静下去了,只有他还大声朗读着:

④“铁如意,指挥倜傥,一座皆惊呢……;金叵罗,颠倒淋漓噫,千杯未醉嗬……”

⑤我疑心这是极好的文章,因为读到这里,他总是微笑起来,而且将头仰起,摇着,向后面拗过去,拗过去。

(节选自《朝花夕拾》)

【乙】

孔子是个博学多能的人,他的讲学是多方面的。他讲学的目的在于养成“人”,养成为国家服务的人,并不在于养成某一家的学者。他教学生读各种书、学各种功课之外,更注重人格的修养。他说为人要有真性情,要有同情心,能够推己及人,这所谓“直”“仁”“忠”“恕”;一面还得合乎礼,就是遵守社会的规范、凡事只问该做不该做,不必问有用无用;只重义,不计利。这样人才配去干政治,为国家服务。孔子的政治学说,是“正名主义”。他想着当时制度的崩坏、阶级的紊乱,都是名不正的缘故。君没有君道,臣没有臣道,父没有父道,子没有子道,实和名不能符合起来,天下自然乱了。救时之道,便是“君君,臣臣,父父,子子”;正名定分,社会的秩序,封建的阶级便会恢复的。他是给封建制度找了一个理论的根据。这个正名主义,又是从《春秋》和古史官的种种书法归纳得来的。他所谓“述而不作”,其实是以述为作,就是理论化旧文化、旧制度,要将那些维持下去。他对于中国文化的贡献,便在这里。

(节选自《经典常谈》)

下面表格展示了同学们研读《朝花夕拾》和《经典常谈》的部分成果,请你相互参照,完成下面的任务。

(1). 语言品一品

鲁迅和朱自清都是善用语言的大家,请你品一品《经典常谈》选段中句子的语言特点。

朝花夕拾(节选) 经典常谈(节选)

我疑心这是极好的文章,因为读到这里,他总是微笑起来,而且将头仰起,摇着,向后面拗过去,拗过去。 那时候这些档案留存着的更少了,也更古了,更稀罕了;汉人便将它们编辑起来,改称《尚书》。

品析:语言生动形象,细腻真实,使人物活灵活现。

(2). 人物评一评

两篇选文中的孔子和寿镜吾先生都是老师,请结合选文,简要评一评孔子的人物形象。

寿镜吾先生 孔子

表面严厉,内心却充满慈爱。

(3). 观点探一探

《朝花夕拾》和《经典常谈》选段中都讲述了先生教学生读经典古书。请探究《经典常谈》选段中作者对经典古书持有的观点。

朝花夕拾(节选) 经典常谈(节选)

表明了古文深奥、滞涩,难以读通,不被孩子们喜欢。

(4). 意义谈一谈

习近平总书记强调,中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶和精华所在,是中华民族的根和魂,是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。读了《经典常谈》,你对于当代中学生阅读传统文化经典的意义有哪些认识?请谈谈你的看法。

6. 请运用积累的知识,完成小题。

赋、比、兴的意义,说数最多。大约这三个名字原都含有政治和教化的意味。赋本是唱诗给人听,但在《大序》里,也许是“直铺陈今之政教善恶”的意思。比、兴都是《大序》所谓“主文而谲谏”,不直陈而用譬喻叫“主文”,委婉讽刺叫“谪谏”。说的人无罪;听的人却可警 jiè自己。《诗经》里许多譬喻就在比、兴的看法下,断章断句的硬派作政教的意义了。比、兴都是政教的譬喻,但在诗 piān 发端的叫作兴。

(1).给加点的字注音,根据拼音写出相应的汉字。

谲谏( ) 譬喻( ) 警 jiè( ) 诗 piān( )

(2).以上文段选自 (人名)的著作《经典常谈》,赋、比、兴和 、 、 合称“六义”。

(3).根据以上文段的理解“关关雎鸠,在河之洲”用的手法是( )

A.赋 B.比 C.兴

(4).班级开展“读经典的意义”的主题探究活动,你刚读完《经典常谈》请你结合本书的内容,说说中学生阅读中国古代经典的意义。(答出一点即可)

7. 班级开展“阅读《经典常谈》,感悟经典魅力”为主题的名著阅读活动,完成后面小题

材料一:

《经典常谈》序(节选)

在中等以上的教育里,经典训练应该是一个必要的项目。经典训练的价值不在实用,而在文化。有一位外国教授说过,阅读经典的用处,就在教人见识经典一番。这是很明达的议论。初、高中的国文教材,从经典选录的也不少。可见读经的废止并不就是经典训练的废止,经典训练不但没有废止,而且扩大了范围,不以经为限,又按着学生程度选材,可以免掉他们囫囵吞枣的弊病。这实在是一种进步。……如果读者能把它当作一只船,航到经典的海里去,编撰者将自己庆幸,在经典训练上,尽了他做尖兵的一份儿。可是如果读者念了这部书,便以为已经受到了经典训练,不再想去见识经典,那就是以筌为鱼,未免辜负编撰者的本心了。

材料二:

歌谣的节奏,最主要的靠重叠或叫复沓;本来歌谣以表情为主,只要翻来覆去将情表到了家就成,用不着废话。重叠可以说原是歌谣的生命,节奏也便建立在这上头。字数的均齐,韵脚的调协,似乎是后来发展出来的。有了这些,重叠才在诗歌里失去主要的地位。有了文字以后,才有人将那些歌谣记录下来,便是最初的写的诗了。

(1).联系材料一,概述学习经典的重要性。

(2).《经典常谈》一书常用到“顶真式衔接”的方式,也提到《诗经》,称“重叠可以说原是歌谣的生命”。请结合下面的链接材料及平时所学《诗经》中的某一首诗,分析其“顶真式衔接”或者“重叠复沓”的体现及妙处。

【链接材料】

(1)顶真,亦称联珠、蝉联,是一种修辞方法,指上句末与下句开头使用相同的字或词,用以修饰两句子的声韵的方法,具有“钩上连下,自然流畅”的修辞意趣。

(2)重章(复沓),指句子和句子之间可以更换少数的词语,是诗歌或散文创作中常用的一种艺术表现手法;它可以起到突出思想,加重感情,分清层次,加强节奏和提醒读者的效果。

(3).苏轼说:“书富如人海,百货皆有。人之精力,不能兼收尽取。”所以我们在阅读《经典常谈》时,可以使用选择性的阅读方法。有人觉得可以选择《<诗经>第四》、《辞赋第十一》《诗第十二》进行组合阅读,这样能够完整了解中国古代诗歌的发展过程及其结果。请结合有选择性的名著阅读方法,说说你的看法。

参考答案

1. 答案:(1). 说文解字

(2). 以流利畅达的语言娓娓道来

(3). 示例一:阅读《经典常谈》后,我不但了解到许慎《说文解字》的历史地位,也称 “六书” 、指示,这些都加深了我对汉字的理解和认识,历史悠久。

示例二:《经典常谈》第九篇,从司马迁的故事中,行万里路” 的重要性。任何一部伟大作品的背后,而史上留名,便是对作者心血最大的致敬。

2. 答案:

(1). 朱自清

(2). 传统文化

(3). 选择性阅读

(4). 《礼》

2. A

3. 战国末期,阴阳家和道家的学说盛行,儒家受这两家学说的影响 ,开始对《周易》的卦、爻辞作新解释,借以发挥自己的哲学,形成《易传》,从而使《周易》变成了儒家的经典之一。

3. 答案:

(1). 中学生

(2). 我国传统文化经典

(3). 朱熹

(4). 《中庸》

2. 诗的源头是歌谣,上古时候人们通过歌唱来表达自己的情绪。

4. 答案:

1. 《经典常谈》的语言具有普及性和通俗性的特色,流畅亲切,娓娓道来,引人入胜。

2. 原始歌谣的用途是诉说心情、酬神作乐、唱和竞胜;屈原作《离骚》是抒发“信而见疑,忠而被谤”的悲愤之情。由此可见诗歌具有强烈的抒情性。

3. 示例:《蒹葭》全诗三章,采用重章叠唱的形式,反复渲染追寻道路的曲折绵长,追寻过程的艰难,以凸显抒情主人公执着不已的精神,形成了一唱三叹的艺术效果。

4. 《诗经第四》专门介绍中国的第一部诗歌总集,《辞赋第十一》介绍屈原的《楚辞》及辞赋的发展过程,《诗第十二》介绍中国古代诗歌的发展脉络。将这三篇组合阅读,可以让我们对中国古代诗歌有一个比较完整的了解。

5. 答案:

1. 语言流利畅达,娓娓道来,引人入胜。

2. 博学多能,注重学生人格修养的培养

3. 表明了古代经典著作流传不易,需要珍惜。

4. 示例:《经典常谈》是一部有关我国传统文化经典的“科普读物”。如今的我们通过阅读《经典常谈》这样的著作,可以间接或直接地接触古代的经典,这对于我国历史文化遗产的继承和发展,能起到一定的促进作用。阅读经典,可以了解一定时期的历史文化、政治经济、人情世故等,可以积累知识,开阔视野,增长见识。每一部经典作品都蕴含着一种或多种人生智慧,阅读经典,可以给中学生带来许多人生智慧。这些智慧可能会影响一个人一生。(意近即可)

6. 答案:

1. (1). jiàn

1. (2). pì

1. (3). 诫

1. (4). 篇

2. (1). 朱自清

2. (2). 风

2. (3). 雅

2. (4). 颂

3. C

4. 示例:①可以充实精神内涵,比如读《汉书》,我们可以通过其中古人的故事,感受古人的精神品质,丰富自己的精神世界。②可以提升个人修养,比如从儒家经典中我们可以汲取有关学习、做人等多方面的道理。

7. 答案:

1. ①经典训练是中等以上教育的必要项目;②见识经典

2. 示例一:《蒹葭》从“白露为霜”到“白露未晞 ”再到“白露未已”,这是时间的推移,象征着抒情主人公凝望追寻时间之长;或从“在水一方”,到“在水之湄”,再到“在水之涘”,从“宛在水中央”,到“宛在水中坻 ”,再到“宛在水中沚 ”,这是地点的转换,象征着伊人的飘渺难寻;或从“道阻且长”,到“道阻且跻 ”,再到‘道阻且右”,则是反复渲染追寻过程的艰难,以凸现抒情主人公坚执不已的精神。重章复沓,一咏三叹,能够起到感情强调的效果,使可望而不可即的感情表达得更深切更悠远。

示例二:《关雎》中“窈窕淑女,寤寐求之。求之不得,寤寐思服。”运用了顶真手法,“寤寐求之”的后两个字,是“求之不得”的开头,写出男主人公日夜都在考虑,沉思,以致翻来覆去难以入睡,抒发其求之而不得的忧思。

3. 读整本书,特别是读《经典常谈》这种内容涉及面广的作品时,可以选择自己最感兴趣的部分作为切入点。《<诗经>第四》专门介绍中国的第一部诗歌总集《诗经》,它是中国诗歌现实主义的源头;《辞赋第十一》介绍屈原的《楚辞》及辞赋的发展过程,屈原的《楚辞》是中国诗歌浪漫主义的源头;(《诗十二》)介绍中国古代诗歌从汉乐府开始到宋代诗歌的发展脉络,同时也介绍了《楚辞》对后代诗歌的影响等。将这三篇组合阅读,可以让我们对中国古代诗歌有一个更完整的了解。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读