第15课 货币的使用与世界货币体系的形成 教学设计

文档属性

| 名称 | 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成 教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 778.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

教学设计

一、教材分析:本专题主要从国家财政的角度,充实国家制度与社会治理的内容,以货币、税收两方面的制度为关注对象,货币发行和赋税征收是国家的社会职能。就现代社会而言,货币发行和税收征缴是国家财政不可或缺的支柱。无论是货币制度还是赋税制度,从古到今都有相当大的变化。其变化的深层动力,主要来自生产力水平的提高和社会经济的发展。

本课是选择性必修一《国家制度与社会治理》中第五单元“货币与赋税制度”中的第一课,分为两个部分:货币的演变历程和世界货币体系的建立。子目一通过梳理中国货币演变史,指出人民币在借鉴历史基础上,确立的发行原则;子目二通过分析国际货币体系的三个阶段,指出人民币走向国际的必要性和必然性。两个子目立意在于货币权与国权,与国家命运紧密相关。

二、学情分析:本课对象是高二学生,经《中外历史纲要》学习,他们已对中国史和世界史有了宏观把握。不过本课内容既要求掌握具体的货币知识,又要理解货币演变与国家治理的抽象关系,甚至跨学科涉及经济学概念,因此教学难度颇大。

三、教学目标:

课标要求:了解中外历史上货币发行和使用情况,以及现代世界货币体系的形成

1.通过自主学习,了解中国货币演变的情况及世界货币体系的形成。

2.通过观看视频、史料探究理解中国货币发展的情况,探索其演变的规律,理解货币发行与国家统一、治理能力的关系。(时空观念、唯物史观、史料实证、历史解释)

3.通过了解人民币制度的建立和发展历程,世界主要国家的货币发行与使用情况,认识到货币国际地位的重要性,探讨“人民币国际化”的重要性与途径,货币权与国权,与国家命运紧密相关。(唯物史观、家国情怀)

四、重难点:

重点:中国历史上货币的发展历程和演变规律;货币演进与国家治理的关系

难点:货币演进与国家治理的关系

五、审辩式教学备课思考:

要点1:育人视角:审辩式教学强调在教学过程中,教师要带领学生回到问题的原点,引领学生以主人或者当事人的姿态来想办法解决所面临的问题,引领学生在解决问题的过程中学会解决问题。认识到币权事关国权, 币运事关国运。

要点2:知识选择:本课线索清晰,但内容繁多,专业性强。所以,应抓大放小,把握核心线索,主干知识和关键节点,不要“眉毛胡子一把抓”或纠缠细枝末节,重在他所规律,贵在体悟启示。故选取五铢钱、纸币、明清白银、国际货币兴衰。

要点3:抉择导向:创设情境,理解、评判统治者在面临经济发展、金属货币不足、加强集权问题时,在货币方面的抉择。

六、教学过程

课前任务

结合导学案和教材进行预习,填写表格

1.中国货币演变历程

时期 背景、原因 地位或评价

夏

商后期

战国

秦汉

宋元

明清

民国

新中国

2.世界货币体系的演变

世界市场 (经济全球化)阶段 主导国家 体系 原因 影响

工业革命 (19世纪中期—20世纪初)

二战后--70年代中期

70年代至今

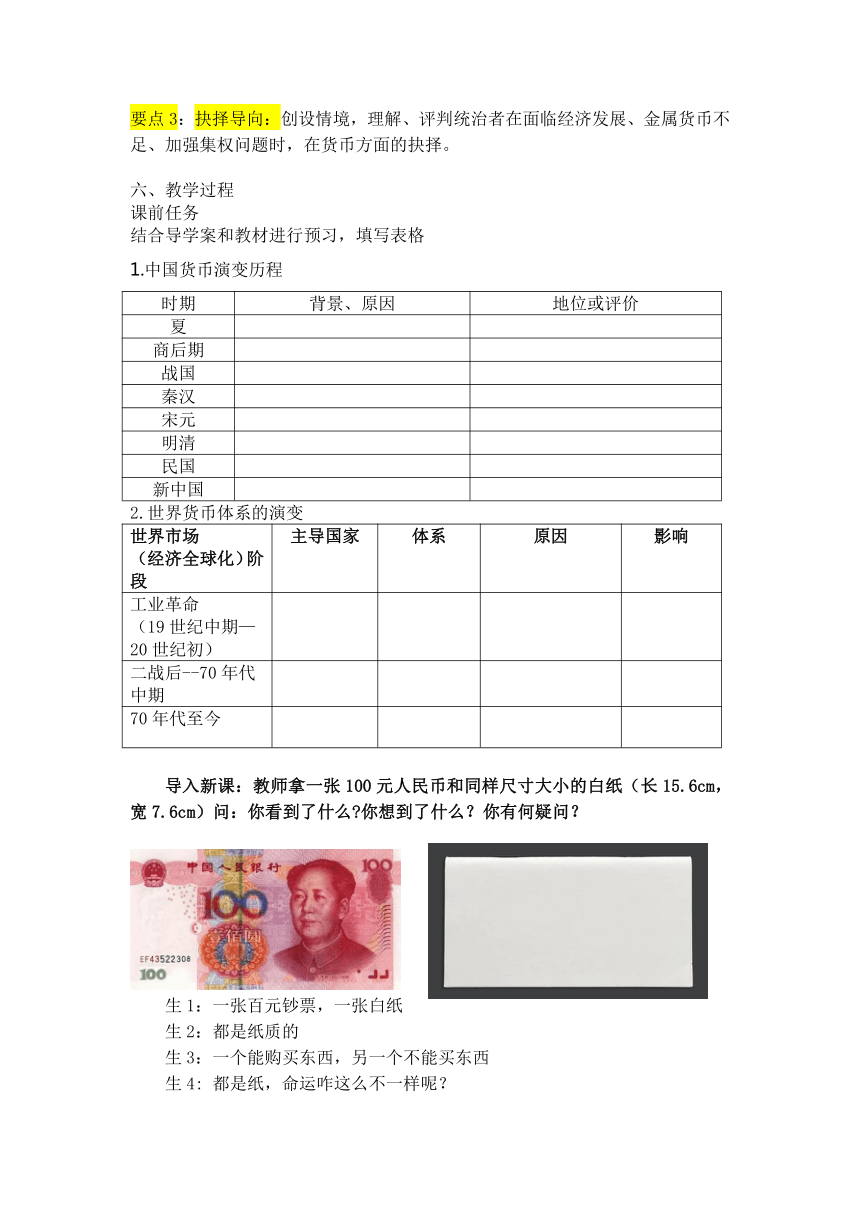

导入新课:教师拿一张100元人民币和同样尺寸大小的白纸(长15.6cm,宽7.6cm)问:你看到了什么 你想到了什么?你有何疑问?

生1:一张百元钞票,一张白纸

生2:都是纸质的

生3:一个能购买东西,另一个不能买东西

生4: 都是纸,命运咋这么不一样呢?

【设计意图】从学生日常接触到的纸币和白纸比较入手,引起学生对本课内容货币的兴趣,带着问题、疑问学习本课。

授课过程:

第一部分:知识铺路——中国货币演变历程

观看视频,并结合教材填写中国货币演变历程表格,概括中国货币的演进规律。

学生展示:每个小组代表展示。

【设计意图】视频展示,生动形象,学生易形成感性认识;通过自主学习,让学生熟悉教材,也培养学生自主学习的能力;通过的表格的形式和概括演变规律,加深理解和思考。

第二部分:追根溯源——币制的抉择

(一)最长寿货币——五铢钱

设问1:你是汉武帝,如何解决面临的问题?

生1:国家制定货币统一标准、样式和重量

生2:提高货币的信用

生3:严刑峻法打击私人铸造货币

生4:……

汉武帝又是如何做的呢?

汉武帝颁布了盗铸金钱者死罪令,诏令各郡国铸行“元狩五铢钱”(公元前118年)。三年后,“郡国多奸铸钱,钱多轻”。元鼎四年(公元前113年),汉武帝诏令收回各郡国的铸币权,由中央政府统一铸造。

——《汉武帝的六次货币改革》

设问2:货币如何才得以长寿?

生1:币值稳定

生2:发行量与经济发展相适应

生3:不易仿造

生4:携带方便

(二)早产晚熟的纸币

设问:中国的纸币早产而晚熟。你同意这个观点吗?

分问题1:何为早产?何为晚熟?

分问题2:为何早产?(古人是如何解决面临问题的?)有何证据?

问题:经济发展vs金属货币不足或存在缺陷

分问题3:为何晚熟? (古人没有解决好什么问题?)有何证据?

问题:发行纸币vs国家信用

教师再提供一些证据材料。

(三)货币主权的丧失——明清白银货币化

材料 明初以铜钱、纸钞为法定货币,白银在禁止流通之列。但纸钞因政府未能控制投放量而导致信用下降,渐至名存实亡,铜钱则因币材缺乏,铸币量难以满足流通的需要。

——摘编自张帆《中国古代简史》

设问1:你是明朝统治者,如何解决上述问题?

思路:问题是什么?如何造成的?解决方案有哪些?哪个更优化?

明政府又是如何解决的呢?

明朝中期,朝廷被迫放松用银之禁,而通过海外贸易大量流入中国的白银恰好弥补了国内银矿不足的缺陷。张居正推行“一条鞭法”时,规定赋税折银征收,这说明民间使用白银已比较普遍。清代历朝都铸造铜钱,并在云南等地大力开采铜矿,但仍不能完全解决币材问题,同时用银之势也已不可遏止,因此在流通领域仍然是“用银为本,用钱为末”。大额交易通用白银,政府财政也以白银为计算单位。

——摘编自张帆《中国古代简史》

设问2:结合下面两位学者对此问题的分析,你认同明政府这种解决方案吗?

材料一 白银货币化使得明代国家的货币垄断权受到削弱,中央集权专制国家的经济控制力严重弱化,明朝国家与社会的关系产生了前所未有的变化,专制王朝拥有的资源更多地让位给市场。

——陈昆《明代白银货币化的社会影响》

材料二 白银流入增加时,中国经济的货币化提速,……此时出口增加,居民安居乐业,白银在市面上加快转换,经济进而腾茂。当白银流入减少,中国饱受紧缩之苦,出口减少,居民趋于保守,白银开始退出流动领域,窖藏白银增多,财政进一步萎靡,最终甚至引发了战乱与起义。这一情况在明末或者清末皆有发生。繁荣时刻的白银是锦上添花,衰败时代的白银则是最后一根稻草。

——摘编自徐瑾《白银帝国》

(四)货币风云,实力为盾——从英镑到美元

出示世界货币体系的形成与演变时间坐标轴。

设问1:促成英镑和美元相继成为国际货币的因素有哪些?

设问2:从二战后美元取代英镑成为世界货币的过程中,我们能学到什么?

概念解析:货币的国际化:是指本国货币在国家贸易、国际金融、直接投资、国际储备中被广泛使用。一种货币的国际化主要是国际市场和政府相互推动的结果。雄厚的经济实力和币值的稳定是货币国际化的前提。

【设计意图】 追问激疑,教师要带领学生回到问题的原点,引领学生以主人或者当事人的姿态来想办法解决所面临的问题,引领学生在解决问题的过程中学会解决问题,并把前人的解决方法用于自己优化生活中。通过分问题的设计,引导学生掌握分析问题的方法。

三、学以致用——人民币国际化

货币的国际化:是指本国货币在国家贸易、国际金融、直接投资、国际储备中被广泛使用。一种货币的国际化主要是国际市场和政府相互推动的结果。雄厚的经济实力和币值的稳定是货币国际化的前提。

年份 重大事件

2009年 开始推行人民币国际化

2010年 成为国际货币基金组织第三大成员

2015年 发起成立亚洲基础设施投资银行

2016年 人民币正式加入国际货币基金组织特别提款权货币篮子,成为国际储备货币之一

材料 货币的兴衰实际是一个国家经济政治实力深刻的体现……一个主权货币的崛起,它需要有坚实的物质基础;它还需要有信心基础,这个国家应该有强大的国家机器,有坚定、清晰的国家意志;它还需要有一个良好的信用环境和完善的金融体系。

——秦义虎《金融的历史》

探究:2022年,党的二十大报告提出“有序推进人民币国际化”。结合中国货币演变和英镑、美元兴衰的历程,谈谈人民币是否具备走向国际化的条件?如何走向国际化?

【设计意图】回归生活,学以致用,培养学生的家国情怀和为国家发展做贡献的社会责任感。心系国家,积极作为,尽好作为学生的本分。

拓展作业:阅读材料,完成下列要求。

材料一

说明:

图 1 为三晋通行的由青铜农具镈演变而来的铲形币。

图2 为齐国、燕国通行的刀类青铜铸币,由农具、手工工具和日常用具——刀演变而来。

图 3 为楚国流通的铜贝——蚁鼻钱。

图 4 为半两钱,形制为圆形方孔,秦始皇统一中国后,在全国范围内推行。

图 5 为南宋行在会子库钞版(即南宋印会子的铜版)。

提取材料信息并结合所学知识,以“中国古代货币演变”为主题,撰写一篇解说词。

(要求:主题明确,内容详实,逻辑清晰,表述成文)

教学设计

一、教材分析:本专题主要从国家财政的角度,充实国家制度与社会治理的内容,以货币、税收两方面的制度为关注对象,货币发行和赋税征收是国家的社会职能。就现代社会而言,货币发行和税收征缴是国家财政不可或缺的支柱。无论是货币制度还是赋税制度,从古到今都有相当大的变化。其变化的深层动力,主要来自生产力水平的提高和社会经济的发展。

本课是选择性必修一《国家制度与社会治理》中第五单元“货币与赋税制度”中的第一课,分为两个部分:货币的演变历程和世界货币体系的建立。子目一通过梳理中国货币演变史,指出人民币在借鉴历史基础上,确立的发行原则;子目二通过分析国际货币体系的三个阶段,指出人民币走向国际的必要性和必然性。两个子目立意在于货币权与国权,与国家命运紧密相关。

二、学情分析:本课对象是高二学生,经《中外历史纲要》学习,他们已对中国史和世界史有了宏观把握。不过本课内容既要求掌握具体的货币知识,又要理解货币演变与国家治理的抽象关系,甚至跨学科涉及经济学概念,因此教学难度颇大。

三、教学目标:

课标要求:了解中外历史上货币发行和使用情况,以及现代世界货币体系的形成

1.通过自主学习,了解中国货币演变的情况及世界货币体系的形成。

2.通过观看视频、史料探究理解中国货币发展的情况,探索其演变的规律,理解货币发行与国家统一、治理能力的关系。(时空观念、唯物史观、史料实证、历史解释)

3.通过了解人民币制度的建立和发展历程,世界主要国家的货币发行与使用情况,认识到货币国际地位的重要性,探讨“人民币国际化”的重要性与途径,货币权与国权,与国家命运紧密相关。(唯物史观、家国情怀)

四、重难点:

重点:中国历史上货币的发展历程和演变规律;货币演进与国家治理的关系

难点:货币演进与国家治理的关系

五、审辩式教学备课思考:

要点1:育人视角:审辩式教学强调在教学过程中,教师要带领学生回到问题的原点,引领学生以主人或者当事人的姿态来想办法解决所面临的问题,引领学生在解决问题的过程中学会解决问题。认识到币权事关国权, 币运事关国运。

要点2:知识选择:本课线索清晰,但内容繁多,专业性强。所以,应抓大放小,把握核心线索,主干知识和关键节点,不要“眉毛胡子一把抓”或纠缠细枝末节,重在他所规律,贵在体悟启示。故选取五铢钱、纸币、明清白银、国际货币兴衰。

要点3:抉择导向:创设情境,理解、评判统治者在面临经济发展、金属货币不足、加强集权问题时,在货币方面的抉择。

六、教学过程

课前任务

结合导学案和教材进行预习,填写表格

1.中国货币演变历程

时期 背景、原因 地位或评价

夏

商后期

战国

秦汉

宋元

明清

民国

新中国

2.世界货币体系的演变

世界市场 (经济全球化)阶段 主导国家 体系 原因 影响

工业革命 (19世纪中期—20世纪初)

二战后--70年代中期

70年代至今

导入新课:教师拿一张100元人民币和同样尺寸大小的白纸(长15.6cm,宽7.6cm)问:你看到了什么 你想到了什么?你有何疑问?

生1:一张百元钞票,一张白纸

生2:都是纸质的

生3:一个能购买东西,另一个不能买东西

生4: 都是纸,命运咋这么不一样呢?

【设计意图】从学生日常接触到的纸币和白纸比较入手,引起学生对本课内容货币的兴趣,带着问题、疑问学习本课。

授课过程:

第一部分:知识铺路——中国货币演变历程

观看视频,并结合教材填写中国货币演变历程表格,概括中国货币的演进规律。

学生展示:每个小组代表展示。

【设计意图】视频展示,生动形象,学生易形成感性认识;通过自主学习,让学生熟悉教材,也培养学生自主学习的能力;通过的表格的形式和概括演变规律,加深理解和思考。

第二部分:追根溯源——币制的抉择

(一)最长寿货币——五铢钱

设问1:你是汉武帝,如何解决面临的问题?

生1:国家制定货币统一标准、样式和重量

生2:提高货币的信用

生3:严刑峻法打击私人铸造货币

生4:……

汉武帝又是如何做的呢?

汉武帝颁布了盗铸金钱者死罪令,诏令各郡国铸行“元狩五铢钱”(公元前118年)。三年后,“郡国多奸铸钱,钱多轻”。元鼎四年(公元前113年),汉武帝诏令收回各郡国的铸币权,由中央政府统一铸造。

——《汉武帝的六次货币改革》

设问2:货币如何才得以长寿?

生1:币值稳定

生2:发行量与经济发展相适应

生3:不易仿造

生4:携带方便

(二)早产晚熟的纸币

设问:中国的纸币早产而晚熟。你同意这个观点吗?

分问题1:何为早产?何为晚熟?

分问题2:为何早产?(古人是如何解决面临问题的?)有何证据?

问题:经济发展vs金属货币不足或存在缺陷

分问题3:为何晚熟? (古人没有解决好什么问题?)有何证据?

问题:发行纸币vs国家信用

教师再提供一些证据材料。

(三)货币主权的丧失——明清白银货币化

材料 明初以铜钱、纸钞为法定货币,白银在禁止流通之列。但纸钞因政府未能控制投放量而导致信用下降,渐至名存实亡,铜钱则因币材缺乏,铸币量难以满足流通的需要。

——摘编自张帆《中国古代简史》

设问1:你是明朝统治者,如何解决上述问题?

思路:问题是什么?如何造成的?解决方案有哪些?哪个更优化?

明政府又是如何解决的呢?

明朝中期,朝廷被迫放松用银之禁,而通过海外贸易大量流入中国的白银恰好弥补了国内银矿不足的缺陷。张居正推行“一条鞭法”时,规定赋税折银征收,这说明民间使用白银已比较普遍。清代历朝都铸造铜钱,并在云南等地大力开采铜矿,但仍不能完全解决币材问题,同时用银之势也已不可遏止,因此在流通领域仍然是“用银为本,用钱为末”。大额交易通用白银,政府财政也以白银为计算单位。

——摘编自张帆《中国古代简史》

设问2:结合下面两位学者对此问题的分析,你认同明政府这种解决方案吗?

材料一 白银货币化使得明代国家的货币垄断权受到削弱,中央集权专制国家的经济控制力严重弱化,明朝国家与社会的关系产生了前所未有的变化,专制王朝拥有的资源更多地让位给市场。

——陈昆《明代白银货币化的社会影响》

材料二 白银流入增加时,中国经济的货币化提速,……此时出口增加,居民安居乐业,白银在市面上加快转换,经济进而腾茂。当白银流入减少,中国饱受紧缩之苦,出口减少,居民趋于保守,白银开始退出流动领域,窖藏白银增多,财政进一步萎靡,最终甚至引发了战乱与起义。这一情况在明末或者清末皆有发生。繁荣时刻的白银是锦上添花,衰败时代的白银则是最后一根稻草。

——摘编自徐瑾《白银帝国》

(四)货币风云,实力为盾——从英镑到美元

出示世界货币体系的形成与演变时间坐标轴。

设问1:促成英镑和美元相继成为国际货币的因素有哪些?

设问2:从二战后美元取代英镑成为世界货币的过程中,我们能学到什么?

概念解析:货币的国际化:是指本国货币在国家贸易、国际金融、直接投资、国际储备中被广泛使用。一种货币的国际化主要是国际市场和政府相互推动的结果。雄厚的经济实力和币值的稳定是货币国际化的前提。

【设计意图】 追问激疑,教师要带领学生回到问题的原点,引领学生以主人或者当事人的姿态来想办法解决所面临的问题,引领学生在解决问题的过程中学会解决问题,并把前人的解决方法用于自己优化生活中。通过分问题的设计,引导学生掌握分析问题的方法。

三、学以致用——人民币国际化

货币的国际化:是指本国货币在国家贸易、国际金融、直接投资、国际储备中被广泛使用。一种货币的国际化主要是国际市场和政府相互推动的结果。雄厚的经济实力和币值的稳定是货币国际化的前提。

年份 重大事件

2009年 开始推行人民币国际化

2010年 成为国际货币基金组织第三大成员

2015年 发起成立亚洲基础设施投资银行

2016年 人民币正式加入国际货币基金组织特别提款权货币篮子,成为国际储备货币之一

材料 货币的兴衰实际是一个国家经济政治实力深刻的体现……一个主权货币的崛起,它需要有坚实的物质基础;它还需要有信心基础,这个国家应该有强大的国家机器,有坚定、清晰的国家意志;它还需要有一个良好的信用环境和完善的金融体系。

——秦义虎《金融的历史》

探究:2022年,党的二十大报告提出“有序推进人民币国际化”。结合中国货币演变和英镑、美元兴衰的历程,谈谈人民币是否具备走向国际化的条件?如何走向国际化?

【设计意图】回归生活,学以致用,培养学生的家国情怀和为国家发展做贡献的社会责任感。心系国家,积极作为,尽好作为学生的本分。

拓展作业:阅读材料,完成下列要求。

材料一

说明:

图 1 为三晋通行的由青铜农具镈演变而来的铲形币。

图2 为齐国、燕国通行的刀类青铜铸币,由农具、手工工具和日常用具——刀演变而来。

图 3 为楚国流通的铜贝——蚁鼻钱。

图 4 为半两钱,形制为圆形方孔,秦始皇统一中国后,在全国范围内推行。

图 5 为南宋行在会子库钞版(即南宋印会子的铜版)。

提取材料信息并结合所学知识,以“中国古代货币演变”为主题,撰写一篇解说词。

(要求:主题明确,内容详实,逻辑清晰,表述成文)

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理