2024-2025学年语文八年级下册统编版第5单元现代文阅读专项训练(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024-2025学年语文八年级下册统编版第5单元现代文阅读专项训练(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 221.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-21 21:20:15 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第5单元现代文阅读专项训练-2024-2025学年语文八年级下册统编版

阅读下面的文章,完成下面小题。

壶口瀑布(节选)

梁衡

①黄河在这里由宽而窄,由高到低,只见那平坦如席的大水像是被一个无形的大洞吸着,领然拢成一束,向龙槽里隆隆冲去,先跌在石上,翻个身再跌下去,三跌,四跌,一川大水硬是这样被跌得粉碎,碎成点,碎成雾。从沟底升起一道彩虹,横跨龙糟,穿过雾霭,消失在远山青色的背景中。当然这么窄的壶口一时客不下这么多的水,于是洪流便向两边涌去,沿着龙槽的边沿轰然而下,平平的,大大的,浑厚庄重如一卷飞毯从空抖落。不,简直如一卷钢板出轧,的确有那种凝重,那种猛烈。尽管这样,壶口还是不能尽收这一川黄浪,于是又有一些各自夺路而走的,乘隙而进的,折返迂回的,它们在龙槽两边的滩壁上散开来,或钻石觅缝,汩汩如泉;或淌过石板,潺潺成溪;或被夹在石间,哀哀打旋。还有那顺壁挂下的,亮晶晶的如丝如缕……而这一切都隐在湿漉漉的水雾中,罩在七色彩虹中,像一曲交响乐,一幅写意画。我突然陷入沉思,眼前这个小小的壶口,怎么一下子集纳了海、河、瀑、泉、雾所有水的形态,兼容了喜、怒、哀、怨、愁——人的各种感情。造物者难道是要在这壶口中浓缩一个世界吗?

②看罢水,我再细观脚下的石。这些如钢似铁的顽物竟被水凿得窟窟窍窍,如蜂窝杂陈,更有一些地方被旋出一个个光溜溜的大坑,而整个龙槽就是这样被水齐齐地切下去,切出一道深沟。人常以柔情比水,但至柔至和的水一旦被压迫竟会这样怒不可遏。原来这柔和之中只有宽厚绝无软弱,当她忍耐到一定程度时就会以力相较,奋力抗争。据《元和郡县图志》中所载,当年壶口的位置还在这下游一千五百米处。你看,日夜不止,这柔和的水硬将铁硬的石寸寸地剁去。

③黄河博大宽厚,柔中有刚;抉而不服,压而不弯;不平则呼,遇强则抗;死地必生,勇往直前。正像一个人,经了许多磨难便有了自己的个性;黄河被两岸的山、地下的石逼得忽上忽下、忽左忽右时,也就铸成了自己伟大的性格。这伟大只在冲过壶口的一刹那才闪现出来被我们看见。

1.第①段加点的词语都是动词,作者连用多个动词,有什么表达作用?

2.第①自然段中画横线的句子使用了哪些修辞手法?有什么表达效果?

3.最后一个自然段中画横线的句子应该怎样理解?

4.本文第③段画波浪线句“这伟大只在冲过壶口的一刹那才闪现出来被我们看见”中加点的“伟大”,你是如何理解的?

阅读下面的文字,完成下面小题。

登勃朗峰

马克 吐温

①前往勃朗峰的途中,我们先坐火车去了马蒂尼,翌日早晨八点多,便徒步出发。路上有很多人结伴而行,乘坐马车的,骑骡的——因而扬起阵阵尘埃。队伍分散开去,络绎不绝,前后长达一英里左右。路为上坡——一路都为上坡——且相当陡峭。天气灼热难挡,乘坐在缓慢爬行的骡子背上和辚辚前进的马车里的男男女女,焦炙于火辣辣的艳阳之下,真是可怜可悯。我们可在树林中避暑纳凉,稍作歇息,可那些人不行。既然花了钱坐车,就一定要使他们的旅行物有所值。

②我们取道黑首,抵达高地,沿途不乏秀色美景。有一处需经隧道,穿山而过;俯瞰脚下峡谷,只见其间一股清流急湍,环顾四周,岩壁巉峻,丘岗葱绿,美不胜收。整个黑首道上,到处瀑布倾泻,轰鸣作响。

③抵达阿冉提村前约莫半小时,在一道呈V字形的山口中间,一座巨大的白雪穹顶骤然映入眼帘,日照其上,光艳耀目。原来我们已目睹了被称“阿尔卑斯之王”的勃朗峰。我们拾级而上,威严的穹顶也随之愈升愈高,耸入蓝天,最后仿佛独踞苍穹。

④勃朗峰周围的一些山峰奇形怪状——都为浅棕色的光秃尖岩。有些顶端尖峭,并微微倾向一旁,宛如美女的纤指;有一怪峰,形如塔糖。因巉岩太过陡峭,皑皑白雪无法堆积,只能在分野处偶见几堆。

⑤在逗留高地、向山下的阿冉提村进发之前,我们曾仰面遥望附近的一座峰巅,但见色彩斑斓,彩霞满天,白云缭绕,轻歌曼舞,那朵朵白云精美柔细,宛如游丝蛛网一般。五光十色中的粉红嫩绿,尤为妩媚动人,所有色彩轻淡柔和,交相辉映,妖媚迷人。我们干脆就地而坐,饱览独特美景。这一彩幻只是稍作驻留,顷刻间便飘忽不定,相互交融,暗淡隐去,可又骤然反光灼灼,瞬息万变,真是无穷变幻,纷至沓来;洁白轻薄的云朵,微光闪烁,仿佛身披霓裳羽衣的纯洁天使。

⑥良久,我们终于感悟到,眼前的绚丽色彩以及它们的无穷变幻便是我们从飘浮的肥皂泡中能看到的一切,泡泡所到之处,种种色彩变幻,尽被摄入其中。自然界中最美丽最精致的造物,莫过于肥皂泡泡了:刚才空中的华丽色彩,天衣云锦,恰如那在阳光下破裂并蔓延开去的皂泡。我想,假如世上只有一个肥皂泡,其价值会是多少呢?

⑦从马蒂尼到阿冉提,历时八个小时。有好几次,我们把所有的车骑甩在身后。沿河谷前往沙蒙尼途中,我们雇了一辆敞篷马车,又花上一小时美餐了一顿,那车夫也得以有了纵饮的机会,略显醉意。他有一朋友同行,于是这友人也有暇畅饮一番。

⑧上路后,车夫说我们用饭之际,所有的游客都已赶到,甚至还抢在了我们前面;“但是,”他把握十足地说,“不必为此烦恼——静下心来——不要浮躁——他们虽已扬尘远去,可不久就会消失在我们身后的。你就放下心坐好吧,一切包在我身上——我是车夫之王啊。你看着吧!”

⑨他扬鞭一挥,车便辚辚向前。如此颠簸,我生平从未有过。近来的几场暴雨冲毁了几处路面,但我们不停不歇,一如既往地保持着速度,疾驰向前,什么乱石废物,沟壑旷野,一概不顾——有时一两个轮子着地,但大多数时候腾空而起。那位镇定而善良的狂车夫还时不时地掉转头来,神情威严地冲我们说道:“哈,看到了吗?如我所说吧——我可是名副其实的车夫之王呐。”每当我们险遭不测时,他总是面不改色,和颜悦色地说:“只当是种乐趣吧,先生们,这种情况不常见,很不寻常——能坐上车王的车的人,可是少之又少啊——看到了吧,正如我说的,我就是车王。”

⑩他说的是法语,还不时地打嗝,像是在加标点符号。他朋友也是法国人,说的却是德语——但标点系统毫无两样。那朋友自称“勃朗队长”,要求我们和他一同登山。他说他爬山的次数比谁都多——47次——而他兄弟只有37次。除他外,他兄弟是世上最佳的向导——可他自己,对了,请别忘了——他是“勃朗队长”——这个尊号是非他莫属的。

那车王果然信守诺言——像疾风般赶上并超过了那长长的游客车队。结果,到达沙蒙尼旅馆后,我们住进了上等的房间。如果这位王爷的车技略欠敏捷——或者说,不是老天有意安排,让他在离开阿冉提时喝得酒气醺醺——结果就不会是这样的了。

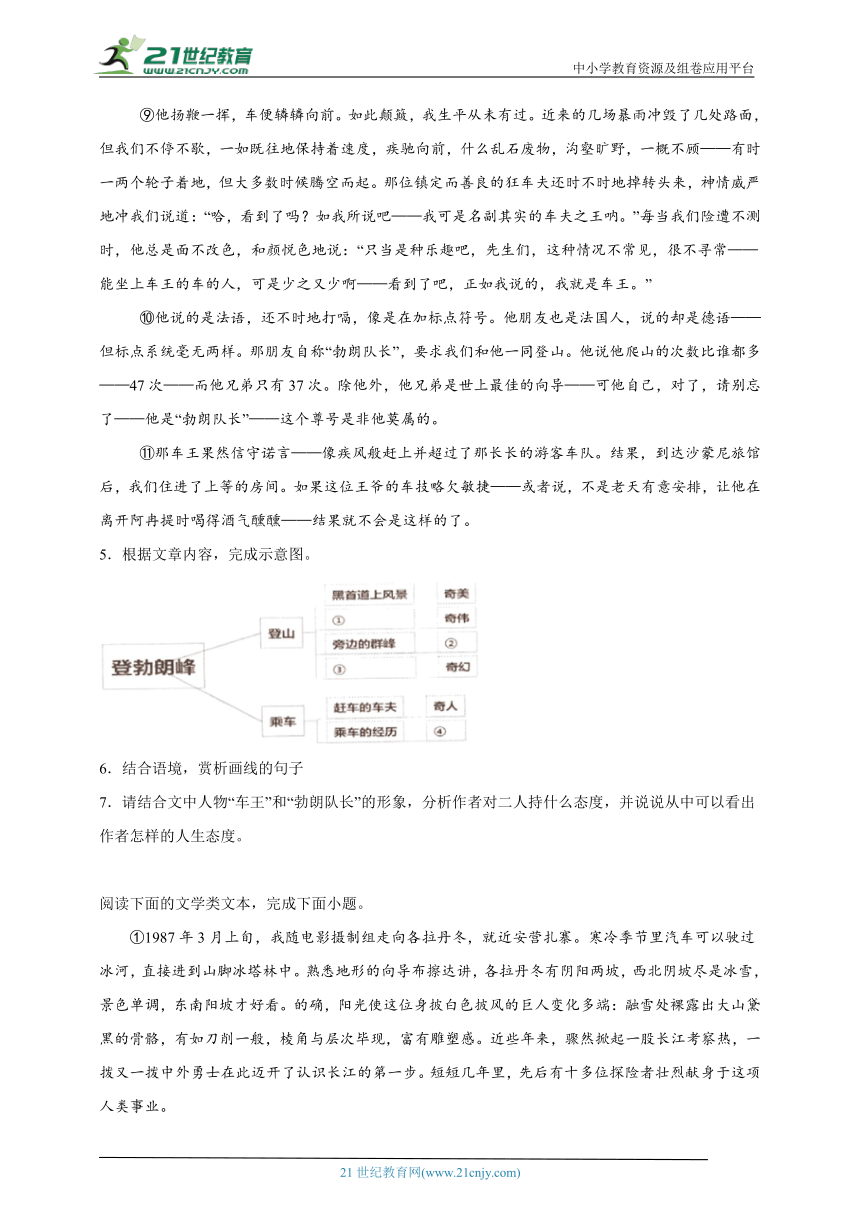

5.根据文章内容,完成示意图。

6.结合语境,赏析画线的句子

7.请结合文中人物“车王”和“勃朗队长”的形象,分析作者对二人持什么态度,并说说从中可以看出作者怎样的人生态度。

阅读下面的文学类文本,完成下面小题。

①1987年3月上旬,我随电影摄制组走向各拉丹冬,就近安营扎寨。寒冷季节里汽车可以驶过冰河,直接进到山脚冰塔林中。熟悉地形的向导布擦达讲,各拉丹冬有阴阳两坡,西北阴坡尽是冰雪,景色单调,东南阳坡才好看。的确,阳光使这位身披白色披风的巨人变化多端:融雪处裸露出大山黛黑的骨骼,有如刀削一般,棱角与层次毕现,富有雕塑感。近些年来,骤然掀起一股长江考察热,一拨又一拨中外勇士在此迈开了认识长江的第一步。短短几年里,先后有十多位探险者壮烈献身于这项人类事业。

②在各拉丹冬以东几公里处有牛粪可捡的草坝子上,我们搭起牛毛帐篷。安托师傅他们从崖底冰河里背回大冰块,我们喝上了长江源头的水。海拔接近六千米,力大如牛的安托师傅做起活儿来也不免气喘吁吁。他说自己是海拔低些的聂荣县人,所以不很适应。我就更不在话下了。此刻倒霉迹象接踵而至,频频小震酝酿着某一两次大地震:手背生起冻疮,肩背脖颈疼痛得不敢活动,连夜高烧,不思饮食……活动时只能以极轻极慢的动作进行,犹如霹雳舞的“太空步”。

③这样的身体状况真是大煞风景。但愿它不要影响我的心态,各拉丹冬值得你历尽艰辛去走上一遭。我们把车停在冰河上,踏进这块鲜有人迹的冰雪世界,在坚冰丛莽间的一个砾石堆上竖起三脚架。我双手合十,面向各拉丹冬威严的雪峰行了跪拜大礼,虔诚而愚蠢——各拉丹冬是男性神,据说这方圣地并不欢迎女人,不久它便让我领教了一番。它还不喜欢人们过于恭顺,在等待云散天晴的日子里,面对大家的恳求它不为所动;等到导演用粗话诅咒的那一天,它可就在蔚蓝的天幕下十分情愿地露了面。

④这里便是著名的长江奇观之一的冰塔林。从砾石堆上四面张望,晶莹连绵的冰峰、平坦辽阔的冰河历历在目。杰巴、安托、开大车的大胡子师傅,头戴狐皮帽,身裹羊皮袍,肩扛比人身还长的大冰凌,蠕动在巨大的冰谷里,一列小小身影。远方白色金字塔的各拉丹冬统领着冰雪劲旅,天地间浩浩苍苍。这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情地卖弄着它的无所不能的创造力。

⑤慢慢从砾石堆上走下来,慢慢沿冰河接近冰山。这一壁冰山像屏风,精雕细刻着各种图案。图案形态随意性很强,难说像什么。从狭小的冰洞里爬过去,豁然又一番天地。整座冰塔林就由许多冰的庄园冰的院落组成,自成一天地。我用新近装备的柯尼卡拍彩照,使用标准镜头受限,没同时配起变焦镜头使我后悔了一辈子——拍一座完整的冰山,要退出很远。正是在后退的当儿,脚下一滑,分外利落地一屁股坐在冰河上,裂骨之痛随之袭来。这一跤,使我在后来的旅行中备受折磨。回那曲拍了片才知道,娇贵而无用的尾椎骨已经折断,连带腰椎也错了位。

⑥往下的情景多少有些凄凉。此地的海拔已经超过六千米。头痛,恶心,双脚绵软,呼吸困难——典型的缺氧反应,外加新伤剧痛。索性哪儿都不去了,一个人蜷卧在最近的这座冰山脚下。眼看着兴致极高的伙伴们,大口喘着气,扛着摄影器材,翻过一面冰墙,不见了。

⑦说不见又出现了一个,老远喊我:“都到这地方了,不到处转一转,多吃亏呀!”他从冰墙那边翻过来,到小车里取盛放胶片的箱子。为节省体力,就在冰面上推。

⑧“我要死了。”我少气无力地说,声音空空荡荡,随即散失在冰原上。

⑨置身于冰窟,远比想象的要温暖,穿着件腈纶棉衣,外罩一件皮夹克,居然感觉不到冷。风一刻不停地呼啸,辨不清它何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息,把冰河上的雪粒纷纷扬扬地扫荡着,又纷纷扬扬地洒落在河滩上、冰缝里。渐渐地冰河已光滑难行。从北京来的摄影师大吴,负责拍一本有关藏北的大型画册,具有国际先进水平的照相器材就装在一个很考究的箱子里。唯恐摔坏了,便推着箱子在冰面上爬行。他用奇怪的“鱼眼”为我拍了一张反转片,一部分精神和生命就寄存在这变了形的仙境中了。

⑩是琼瑶仙境,静穆的晶莹和洁白。永恒的阳光和风的刻刀,千万年来漫不经心地切割着,雕凿着,缓慢而从不懈怠。冰体一点一点地改变了形态,变成自然力所能刻画成的最漂亮的这番模样:挺拔的,敦实的,奇形怪状的,蜿蜒而立的。那些冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发披肩。小小的我便蜷卧在这巨人之发下。太阳偶一露面,这冰世界便熠熠烁烁,光彩夺目。端详着冰山上纵横的裂纹,环绕冰山的波状皱褶,想象着在漫长的时光里,冰川的前进和后退,冰山的高低消长,这波纹是否就是年轮。

第二天,仍随大部队进入冰塔林。在滑极了的冰河上一点点挪动,时而也需爬行——人们越发有经验了,在有坡度的地方,就翻身滚将起来——终于过了冰河,我便半卧在砾石堆上仔细寻找起来,看有没有贝壳、植物之类化石,或者古人类生活过的痕迹,可是很遗憾,没有。而我似乎已经衰竭,心想碰巧哪一口气上不来,就长眠于此吧。

见我再也没有力气返回了,杰巴他们开着车过来,接我过这一段冰河。

拍电影的那一伙不知又发现了什么新大陆,久久不回来。不甘心在车里闷坐,又挣扎着去那座冰河中间的砾石堆。过午的太阳强烈,冰面疏松多了,有流水漫溢出来。此刻除了风声,还有一种声音轻易便可辨别出来。那是坚冰之下的流水之声,它一刻不停,从这千山之巅、万水之源的藏北高原流出,开始演绎长江的故事。

不见自然生物痕迹,但今天的确有人活在各拉丹冬的近旁。

(节选自马丽华《在长江源头各拉丹冬》,有删改)

8.随着行踪的变化,作者的身体状况和内心感想也发生了变化。请结合选文,完成填空。

行程 身体状况 内心感想

① 高原反应,发烧疼痛 担心影响心态,感叹自然伟大

接近冰山、冰塔林 ② 赞美自然,凄凉无奈

冰山脚下,置身冰窟 “我要死了” ③

④ ⑤ 想象长江的故事

9.有人认为,文章第①段在介绍“我”随摄制组奔赴各拉丹冬的行程中,提到风行一时的“长江考察热”毫无意义,可以删除,你觉得呢?请说出你的理由。

10.请从修辞角度赏析文中画波浪线的句子。

远方白色金字塔的各拉丹冬统领着冰雪劲旅,天地间浩浩苍苍。

11.小渝发现,选文在描写时非常注意将主观的感受、想象与客观的描写融为一体,并在原文摘抄了一处作为例证。请你结合小渝的观点对该处作简要分析,然后简述这种写法的作用。

风一刻不停地呼啸,辨不清它何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息,把冰河上的雪粒纷纷扬扬地扫荡着,又纷纷扬扬地洒落在河滩上、冰缝里。

12.下面的句子表现出作者对待自然持何种态度?联系生活实际谈谈你对这种态度的理解。

不见自然生物痕迹,但今天的确有人活在各拉丹冬的近旁。

阅读下文,完成下面小题。

壶口,壶口

①在中国北方浩瀚的群山中,有无数条蜿蜒伸展的沟谷。由于地势的羁束,这些沟谷都多少显出一种挤手夹脚的尴尬和无奈。而地处陕西宜川和山西吉县一带的秦晋大峡谷却是个例外。

②黄河有幸,倚身此中。

③此前的黄河尽管强悍凶猛,却同样不得不委屈着自己,默默无闻地在在峻梁雄峁中曲意周旋,它只能忍受和服从。它像一条蓄爪待扑的巨龙,随时都在等待着机会。而现在,秦晋大峡谷终于为它提供了一个释放的舞台,它没有丝毫犹豫便腾空而起,狂奔劲舞,瞬间便造就出一个自然景观中的伟大和不朽!

④这就是壶口瀑布。

⑤壶口瀑布诞生在一个地地道道的壶口中——瀑布之前,黄河的河床足有上千米宽,而到了这里,两岸岩石陡然一缩,形成了一条只有二三十米左右的狭槽。不仅如此,槽道下又奇特地出现了一个高低悬殊,落差极陡的深谷。于是,漫天而来的黄河水流在这里聚为一股,齐心协力地朝狭槽里奔涌喷吐,由此形成了壶口瀑布。

⑥壶口瀑布的壮美是难以用语言描述的。

⑦离壶口瀑布足足还有几公里的距离,你便可以远远地看见峡谷里腾起一团团飘冉的云团,那是瀑布迸溅形成的飞雾。飞雾如霞似烟,弥漫在河床上空,形成了一道令人惊骇且永不消散的奇景。屏息凝听,空气中伴有一种不绝不灭的震吼。好像来自天际,又似乎源于地底;仿佛惊雷滚地,犹如万骏疾走;声音撼天动地又包容万千。【A】那是一种捶胸哭天的苍凉,又是一种国难共赴的悲壮;是一种无坚不摧的刚烈,又是一种壮士断腕的豪雄;是一种惊天泣鬼的神勇,又是一种众志成城的顽强。

⑧在种种难以描述的感受中,最让人难忘的当数和瀑布贴身相逢又抬头仰望的时候。相信那一刻,任何人都难以摆脱一种灵魂出窍的感觉。那些在远处看去吼喊奔扑的洪流,在近处看去更有着一种如山倾倒的壮烈。那种疯狂和奋勇的喷扑让坚硬如钢的岩层也无法不退让,无法不动容。狂放不羁的黄河水流在壶口的限制下,有了核心,得着凝聚,统一和团结使它们的力量排山倒海。瀑布从高处奔涌而下,每一滴水珠,每一朵浪花都不分彼此,都争先恐后,用一种近乎疯狂的急迫向“壶口” 流泻和迸射。它们凝成一团,形成一根根粗大的浪柱,又由这浪柱组合成宽阔的扇面,齐刷刷地向下垂落。水浪砸在岩石上,迸出冲天的水柱,也迸成残酷的碎片。这种冲击和对抗实在是太猛烈,碎片已完全不是我们想象中的小水珠或者小水滴,而是一种完完全全的肢解,直至肢解成用手无法捕抓、用舌无法舔触的水汽。一霎时,雾气漫天升腾,而脚下那些没有来得及牺牲的黄河水流们前仆后继地、毫不间歇也毫不犹豫地继续疯狂朝前!

⑨我们全看呆了。或许世界上还存在着许多伟大力量,或许生活中还翻演着无数撼人心魄的壮烈冲击,但没有哪一种能像眼前这样,让我们感受到一种空前的震撼。那是愤怒的极致、激昂的顶端、凶猛的无限、力量的空前!那是需要我们永远体味和追求的精神的全部!

⑩哦,千古黄河,伟大的河,我们民族的母亲河!我们几乎每天都行走在你的身边,也接受着你的泽润,那些日常的行走和接触使我们对你有了一种熟视无睹的平淡和麻木,但是只有此刻,我们才顿然领悟:【B】为什么志士仁人都本能地要到你身边来一览姿容!为什么作家和歌者都虔诚地要到你身边来聆听涛吼!为什么你能够被众口一致地尊为我们伟大民族的不朽魂魄!

(作者:莫伸。有改动)

13.壶口瀑布的壮美体现在哪几个方面?请简要说明。

14.结合语境,说说下面句子中加点的词好在哪里。

(1)那种疯狂和奋勇的喷扑让坚硬如钢的岩层也无法不退让,无法不动容。

(2)水浪砸在岩石上,迸出冲天的水柱,也迸成残酷的碎片。

(1)

(2)

15.本文使用了什么表现手法?请简要说明。

16.从文中【A】【B】两处画横线的句子中任选一处,针对其中最鲜明的语言特点进行赏析,并概括该句的深刻内涵

阅读下面选段,完成下面小题。

一滴水经过丽江

阿来

⑴我是一片雪,轻盈地落在了玉龙雪山顶上。

⑵有一天,我醒来,发现自己变成了坚硬的冰。和更多的冰挤在一起,缓缓向下流动。在许多年的沉睡里,我变成了玉龙雪山冰川的一部分。我望见了山下绿色的盆地——丽江坝。望见了森林,田野和村庄。张望的时候,我被阳光融化成了一滴水。我想起来,自己的前生,在从高空的雾气化为一片雪,又凝成一粒冰之前,也是一滴水。

⑶是的,我又化成了一滴水,和瀑布里另外的水大声喧哗着扑向山下。在高山上,我们沉默了那么久,终于可以敞开喉咙大声喧哗。一路上,经过了许多高大挺拔的树。名叫松与杉。还有更多的树开满鲜花,叫做杜鹃,叫做山茶。经过马帮来往的驿道,经过纳西族村庄里的人们,他们都在说:丽江坝,丽江坝。那真是一个山间美丽的大盆地。从玉龙雪山脚下,一直向南,铺展开去。视线尽头,几座小山前,人们正在建筑一座城。村庄里的木匠与石匠,正往那里出发。后来我知道,视野尽头的那些山叫做象山,狮子山,更远一点,叫做笔架山。后来,我知道,那时是明代,纳西族的首领木氏家族率领百姓筑起了名扬世界的四方街。四方街筑成后,一个名叫徐霞客的远游人来了,把玉龙雪山写进了书里,把丽江古城写进书里,让它们的名字四处流传。

⑷我已经奔流到了丽江坝放牧着牛羊的草甸上,我也要去四方街。

⑸但是,眼前一黑,我就和很多水一起,跌落到地底下去了。丽江人把高山溪流跌落到地下的地方叫做落水洞。落水洞下面,是很深的黑暗。曲折的水道。安静的深潭。在充满寂静和岩石的味道的地下,我又睡去了。

⑹再次醒来,时间又过去了好几百年。

⑺我是被亮光惊醒的。我和很多水从象山脚下的黑龙潭冒出来。咕咚一声翻上水面。看见很多不同模样的人。黑头发的人,黄头发的人。黑眼睛的人,蓝眼睛的人。我看见了潭边的亭台楼阁。看见了花与树。我还顺着人们远眺的目光看见了玉龙雪山,晶莹夺目矗立在蓝天下面。潭水映照雪山,真让人目眩神迷啊。人们在桥上,在堤上,说着不同的语言。在不同的语言里,都有那个词频频出现:丽江,丽江。这时的丽江已经是一座很大的城了。城里也不是只有最初筑城的纳西人了。如今全中国全世界的人都要来丽江,看纳西古城的四方街,看玉龙雪山。

17.对选文理解不正确的一项是( )

A.选文采用第一人称,以“一滴水”为视角,记述了“我”从雪山到达四方街的踪迹。

B.⑴⑵两段,主要讲述了“一滴水”的前生,描述丽江环境及玉龙山。

C.第⑶段,描写山林风光、丽江城的建筑史和成名史等。

D.选文主要从空间的维度展开记述:由高到低,记述了“我”的游踪;没有涉及到时间维度的记述。

18.选文以第一人称“我”和“一滴水”的视角记述,有什么好处?请加以评析。

19.选文开头两段,开篇写“我”的神奇“变身”,富有神话色彩,起到了怎样的表达效果?

20.选文两次运用“同语反复”,结合划线词句内涵,简析其表达效果。

经过马帮来往的驿道,经过纳西族村庄里的人们,他们都在说:丽江坝,丽江坝。

在不同的语言里,都有那个词频频出现:丽江,丽江。

阅读下面的文字,完成后面的问题。

壶口的黄河

肖 铁

①在中国看水,看中国的水,最好到黄河。九寨沟的水显得太清秀,俏得有些西方的味道;太湖的水又有点小,文人味太重,不像是水,倒像是供人把玩的装饰物。也许,中国的水应是黄色的,和我们中国人的皮肤一样;而黄河也只有到了这里,才成了真正的黄河!

②车行山谷中,远远便听见阵阵低沉的轰鸣,在左右山壁间碰撞,心也随之律动,未见其影,先闻其声,知道壶口到了。

③天渐渐成了黄色,水汽丰富得似乎凭空能捏出一把汗来。

④等真正站在她的旁边,所有人都惊呆了:地竟陷下一层,天也高了一尺,山谷形似壶嘴,水若浊酒,倾泻而下,一仰难尽的气势,充溢胸口,心跳得能蹦出来,耳朵渐渐聋了,只能看见对方开口,却听不见声音;眼也花了,弥漫着的皆是黄色的旋涡,像是从河里蒸腾地上升,又像是奋不顾身地下降。河底升起硝烟一样的股股黄雾,天宇间充涨着黄色带水的颗粒,碰撞在脸上,散发在天上。脑子里一片空白,什么也不敢想,只看着山被水层层劈开,天也被这股黄流斩断。水从天而降,拍打在谷底,响遏在云里。

⑤想黄河从巴颜喀拉山流下的时候,水也该是清的吧?毕竟是雪水的汇集,是上天的洗礼。下游也会清些,因为地势渐平,流速渐缓,黄沙也会慢慢沉在河底。可你看看现在的黄河,刚刚从黄土高原的千沟万壑流过,厚重得带着大地的表皮,圣水也染上了中国的颜色,水里一定还有与大地摩擦而生的余热,当然还有陕北的信天游溶在里面,歌曲带着水旋转。黄河在这里最黄,金黄得如同太阳也落在里面。

⑥黄河之水天上来,如果说往前往后的黄河都是平面的话,到了壶口,黄河一下子像愤怒像高昂像要直抒胸臆地站了起来。这时的黄河,是立体的黄河了。像猴子站立起来是人进化的重要标志,黄河站立起来也是一个飞跃,就像个顶天立地的人活了。活了便要说话,那浪涛卷起雷鸣般的吼声,便是她第一声啼哭,第一声就不同凡响。注视着从上而下的水,第一次看到自然里的生命在毫无羁绊的状态下的兴奋和放纵。那啪啪的水击之声便是欢笑,真正的快感,真正的淋漓尽致。看久了,心也会溶进那飞溅的黄色水流里。

⑦抬起头,极目四望。北方,阳光打过去,一片白色,水和天连在一起,汪洋恣肆在那里;下游,水会渐渐宽阔,毕竟快到海了,快到生命的终结抑或是升华的地方了,便也心平气和。只有在这里,给予黄河的天地竟仅仅小到一个壶口,考验也就在这里了。过去了,黄河便拐了一直角,再往后便没有什么能挡住她的了,一泻千里,奔流到海不复还。看看空中的水汽,听听大地的回音,便会知道黄河的自信和决心。跃过去,一跃就是五千年,或七十万年,或是一百七十万年,肯定还要久远。司马迁会不会从这里受到了鼓舞,而将那汉代的竹简写尽写穿?易水该是黄河的分支吧,要不荆轲怎么会有壮士一去不复还的气概和性格?

⑧这才是中国的河。西南就是周文王的岐山,就是周武王的丰镐,就是大秦的咸阳,就是盛唐的长安。半坡人该是在这儿舀过水吧?秦嬴政该是从这里出过兵饮过马吧?有这样的水,还有什么可怕的呢?还有什么不可征服的呢?

⑨路德维希①为尼罗河作传,也该有人为黄河作传,那应是中国人的自传!

(有删改)

[注]①路德维希:埃米尔·路德维希(Emil Ludwig),德国著名传记作家,著有《地中海传》《尼罗河传》等。

21.第④段通过主观感受来写壶口的黄河,运用了什么表现手法?这样写有什么好处?

22.怎样理解第⑥段中“黄河站立起来也是一个飞跃”的含意?

23.为什么说壶口的黄河“才是中国的河”?请联系全文作答。

24.文章结尾强调“该有人为黄河作传,那应是中国人的自传”,这句话有什么含意?

《第5单元现代文阅读专项训练-2024-2025学年语文八年级下册统编版》参考答案

1.连用多个动词,生动形象地写出了黄河奔流而下的场景,流露出作者对其浑厚、壮阔、猛烈、凝重等特点的赞叹、敬畏之情。 2.运用排比、拟人、比喻的修辞手法,生动形象地写出了河水在遇到阻碍后寻找其它的出路现象,成为泉、溪,突出其柔的一面。 3.本句运用议论、抒情的表达方式,运用拟人的修辞方法、整齐的排比句式,写黄河水前仆后继、勇往直前的精神。表达了作者对中华民族历尽艰难、宁折不弯、勇往直前精神的赞美之情,寓情于景,情景交融。 4.“伟大”我认为至少有两种理解,一是黄河壶口瀑布给游人展现出磅礴、壮阔、震耳欲聋的伟大气势;二是赞美黄河代表了我们中华民族坚强不屈、宁折不弯、不怕困难、勇往直前的伟大精神。

【解析】1.本题考查语句赏析。

第①段加点句“拢成、冲去、跌”,连用动词,生动形象地表现了黄河奔流不息,一泻而下的磅礴气势,寓情于景,展现出作者对黄河浑厚、壮阔、猛烈、凝重等特点的赞叹、敬畏之情。

2.本题考查语句赏析。

第①段中画线句连用三个“……的”句式,连用三个“或……”句式,运用了排比的修辞手法;“各自夺路而走的,乘隙而进的,折返迂回的”赋予黄河之水以人的情态,运用了拟人的修辞手法;“而这一切都隐在湿漉漉的水雾中,罩在七色彩虹中,像一曲交响乐,一幅写意画”,将眼前所见的黄河之水的场面比作交响乐、写意画,运用了比喻的修辞手法;联系后文“尽管这样,壶口还是不能尽收这一川黄浪”可知,此句形象地写出了河水在遇到阻碍后寻找其他的出路,成为泉、溪,突出其柔的一面。

3.本题考查语句理解。

“黄河博大宽厚,柔中有刚;挟而不服,压而不弯;不平则呼,遇强则抗;死地必生,勇往直前”一句将结构相同、相似、意思密切相关、语气一致的词语并排四次,运用了排比的修辞手法;同时赋予黄河以人的情态(挟而不服、不平则呼、遇强则抗等),运用了拟人的修辞手法,句式整齐,增强了气势;同时表达了自己的看法,寄寓了作者情感,运用了议论、抒情的表达方式,通过展现黄河水前仆后继、勇往直前、不屈服的精神;联系后文“正像一个人,经了许多磨难便有了自己的个性;黄河被两岸的山、地下的石逼得忽上忽下、忽左忽右时,也就铸成了自己伟大的性格”可知,表达了作者对中华民族历尽艰难、宁折不弯、勇往直前精神的赞美之情,寓情于景,情景交融。

4.本题考查对文章内容的理解。

结合第③段中“黄河博大宽厚,柔中有刚;换而不服,压而不弯;不平则呼,遇强则抗;死地必生,勇往直前。正像一个人,经了许多磨难便有了自己的个性;黄河被两岸的山、地下的石逼得忽上忽下、忽左忽右时,也就铸成了自己伟大的性格,这伟大只在冲过壶口的一刹那才闪现出来被我们看见”的内容可知,“伟大”指第③段首句“黄河博大宽厚、柔中有刚;挟而不服、压而不弯;不平则呼、遇强则抗;死地必生、勇往直前”的磅礴、壮阔、震耳欲聋的伟大气势,赞美以黄河为代表的中华民族百折不挠、勇往直前的精神。

5.①勃朗峰主峰;②奇险;③峰巅云朵;④奇遇 6.运用了比喻的修辞手法,将山峰或比作“美女的纤指”,或比作“塔糖”,形象地写出了山峰的形状,突出了勃朗峰周围山峰奇形怪状、千姿百态的特点,抒发了作者对大自然的赞叹之情。 7.作者把二人写得颇为好笑,但“车王”的奇言奇行是因为他车技高,路况熟,他并非莽撞荒诞,实是自信洒脱;“勃朗队长”虽有点“颠三倒四”,却同样自信热情。作者在字里行间透露出对二人的欣赏之意。从中可以看出马克 吐温积极、乐观、追求自由的生活态度。

【解析】5.本题考查内容理解概括。

第一空,结合第③段“在一道呈V字形的山口中间,一座巨大的白雪穹顶骤然映入眼帘,日照其上,光艳耀目。原来我们已目睹了被称‘阿尔卑斯之王’的勃朗峰。我们拾级而上,威严的穹顶也随之愈升愈高,耸入蓝天,最后仿佛独踞苍穹”概括可得:勃朗峰主峰;

第二空,结合第④段“勃朗峰周围的一些山峰奇形怪状——都为浅棕色的光秃尖岩。有些顶端尖峭,并微微倾向一旁,宛如美女的纤指;有一怪峰,形如塔糖。因巉岩太过陡峭,皑皑白雪无法堆积,只能在分野处偶见几堆”概括可得:奇险;

第三空,结合第⑤段“我们曾仰面遥望附近的一座峰巅,但见色彩斑斓,彩霞满天,白云缭绕,轻歌曼舞,那朵朵白云精美柔细,宛如游丝蛛网一般。五光十色中的粉红嫩绿,尤为妩媚动人,所有色彩轻淡柔和,交相辉映,妖媚迷人”等内容概括可得:峰巅云朵;

第四空,结合第 段“那车王果然信守诺言——像疾风般赶上并超过了那长长的游客车队。结果,到达沙蒙尼旅馆后,我们住进了上等的房间。如果这位王爷的车技略欠敏捷——或者说,不是老天有意安排,让他在离开阿冉提时喝得酒气醺醺——结果就不会是这样的了”概括可得:奇遇。

6.本题考查句子赏析。

结合选文第④段“有些顶端尖峭,并微微倾向一旁,宛如美女的纤指;有一怪峰,形如塔糖。因巉岩太过陡峭,皑皑白雪无法堆积,只能在分野处偶见几堆”可知,这句话将山峰比作“美女的纤指”和“塔糖”,运用比喻的修辞手法,生动形象写出勃朗峰周围山峰形态各异的特点,表现出作者对勃朗峰周围山峰的喜爱和赞美之情。

7.本题考查人物形象。

结合选文第⑧段“上路后,车夫说我们用饭之际,所有的游客都已赶到,甚至还抢在了我们前面;“但是,”他把握十足地说,‘不必为此烦恼——静下心来——不要浮躁——他们虽已扬尘远去,可不久就会消失在我们身后的。你就放下心坐好吧,一切包在我身上——我是车夫之王啊。你看着吧!’”等内容可知,作者运用语言描写,刻画出“车王”自信乐观、率性洒脱的人物形象,表现出“车王”高超的驾驶技术;结合⑩段“那朋友自称‘勃朗队长’,要求我们和他一同登山。他说他爬山的次数比谁都多——47次——而他兄弟只有37次。除他外,他兄弟是世上最佳的向导——可他自己,对了,请别忘了——他是‘勃朗队长’——这个尊号是非他莫属的”可知,作者细致刻画“勃朗队长”所说的话,突出其说话语无伦次、颠三倒四的特点,但字里行间也表现出“勃朗队长”的自信和乐观。通过对“车王”和“勃朗队长”人物形象的描写,我们可以感受到作者积极乐观、自信豁达的人生态度。

8.示例:①在草坝子安营

②摔伤恶心,呼吸困难

③感到温暖,思绪飞扬,被自然震撼

④再入冰河 9.示例:交代长江考察热及有探险者牺牲在这项事业里,说明“认识长江”是一项既危险又伟大的事业。这次“我”随摄制组接近各拉丹东也是一件危险而又伟大的事情,为下文描写各拉丹东作铺垫,引起读者的关注。 10.运用了拟人的修辞方法,生动形象地写出了雪山的高大威严、令人敬畏,表达了作者对大自然的赞叹之情。 11.示例:运用情景交融的写法,在写景中融入作者的思维,写出风的大与无休止,突出了雪域高原气候的恶劣。 12.示例:人类应对自然怀有敬畏之心,尊重自然,顺应自然,保护自然,与自然和谐相处。

【解析】8.考查提炼概括信息。

由②段中“在各拉丹冬以东几公里处有牛粪可捡的草坝子上,我们搭起牛毛帐篷”可概括出①处答案:在草坝子安营;

由⑤⑥段中“脚下一滑,分外利落地一屁股坐在冰河上,裂骨之痛随之袭来”“头痛,恶心,双脚绵软,呼吸困难”可概括出②处答案:摔伤恶心,呼吸困难;

由⑨⑩段中“置身于冰窟,远比想象的要温暖”“想象着在漫长的时光里,冰川的前进和后退,冰山的高低消长,这波纹是否就是年轮”“是琼瑶仙境,静穆的晶莹和洁白”“小小的我便蜷卧在这巨人之发下”是可概括出③处答案:感到温暖,思绪飞扬,被自然震撼;

由 段中“第二天,仍随大部队进入冰塔林。在滑极了的冰河上一点点挪动,时而也需爬行——人们越发有经验了,在有坡度的地方,就翻身滚将起来——终于过了冰河”可概括出④处答案:再入冰河。

9.考查句段作用。

第①段提到风行一时的“长江考察热”时,说“短短几年里,先后有十多位探险者壮烈献身于这项人类事业”,说明“认识长江”是一项充满危险的事业,结合“勇士”“壮烈献身”可知,作者认为“认识长江”是一项伟大的事业,对探险者牺牲在这项事业里给予充分肯定。同时说明“我随电影摄制组走向各拉丹冬”也是一件危险而又伟大的事情,为下文描写各拉丹东的景色及“我”在各拉丹东的经历作铺垫。

10.考查赏析句子。

“远方白色金字塔的各拉丹冬统领着冰雪劲旅,天地间浩浩苍苍”用“白色金字塔”暗示雪山犹如帝王一般,用了“统领”一词,赋予各拉丹冬雪山以帝王的行为,运用了拟人的修辞方法,生动形象,写出了雪山的高大威严、令人敬畏。

11.考查写作手法。“风一刻不停地呼啸,辨不清它何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息,把冰河上的雪粒纷纷扬扬地扫荡着,又纷纷扬扬地洒落在河滩上,冰缝里”写风的呼啸,是对自然景物的描写。“仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息,把冰河上的雪粒纷纷扬扬地扫荡着,又纷纷扬扬地洒落在河滩上,冰缝里”是作者的联想和想象,在写景中融入作者的思维,情景交融,写出风的大与无休止,突出了雪域高原气候的恶劣。

12.考查阅读感悟的表达。

文章通过描写作者自己跟随电影摄制组到各拉丹冬并见证冰塔林奇观,表现了冰塔林的无穷魅力,歌颂了探险者的献身精神,表达了对大自然伟力的赞叹和对各拉丹冬的热爱、赞美与崇敬之情。

“不见自然生物痕迹”写出格拉丹东附近自然环境的恶劣,“但今天的确有人活在各拉丹冬的近旁”写出人类探索自然的大无畏精神。从文章内容看,作者见证了冰塔林奇观,抒发了对大自然伟力的赞叹。“那些冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发披肩。小小的我便蜷卧在这巨人之发下”,在作者眼中,自然是“巨人”,人类应对自然怀有敬畏之心,尊重自然,顺应自然,保护自然,与自然和谐相处,而不应该总想着去征服自然。据此作答即可。

13.①瀑布迸溅形成的飞雾形成了一道令人惊骇且永不消散的奇景。

②瀑布发出的不绝不灭的震吼撼天动地,包容万千。

③统一和团结使狂放不羁绊的黄河水流的力量排山倒海。

④黄河水流们的前仆后继的献身精神和视死如归的英雄气概。 14.①形容词贬义褒用,生动形象的描述并赞美洪流勇往直前、义无反顾、不可阻挡的英雄气概。

②动词,写出水浪的力量很大。生动形象的表现出水流们视死如归、勇于献身的胆识、勇气和力量。 15.第一问:象征或托物言志。

第二问:文章借“聚为一股,齐心协力地朝狭槽里奔涌喷吐”、“每一滴水珠,每一朵浪花都不分彼此,都争先恐后”、“前仆后继地、毫不间歇也毫不犹豫地继续疯狂朝前”等生动可感的壶口黄河水流形象,象征了人们团结一致、视死如归、勇往直前的豪情壮志。 16.【A】运用了排比的修辞方法,联想丰富,气势磅礴。该句揭示出瀑布撼天动地的声音所展现的勇猛刚烈的气势和悲壮豪雄的精神,表达了作者的崇敬之情。

【B】运用了排比的修辞方法,使文章语言雄壮有力,使作者的赞美之情喷薄而出,连用三个“为什么”引人思考,突出了黄河精神作为我们伟大民族精神内核的强大影响力、感召力和凝聚力,揭示了文章的主旨。

【解析】13.本题考查对文章内容的理解。

根据第⑦段“你便可以远远地看见峡谷里腾起一团团飘冉的云团,那是瀑布迸溅形成的飞雾。飞雾如霞似烟,弥漫在河床上空,形成了一道令人惊骇且永不消散的奇景”可以概括得出:瀑布迸溅形成的飞雾形成了一道令人惊骇且永不消散的奇景。

根据第⑦段“屏息凝听,空气中伴有一种不绝不灭的震吼。好像来自天际,又似乎源于地底;仿佛惊雷滚地,犹如万骏疾走;声音撼天动地包容万千”可以概括得出:瀑布发出的不绝不灭的震吼撼天动地,包容万千。

根据第⑧段“那种疯狂和奋勇的喷扑让坚硬如钢的岩层不得不退让,无法不动容。狂放不羁的黄河水流在壶口的限制下,有了核心,得着凝聚,统一和团结使它们的力量排山倒海”可以概括得出答案:统一和团结使狂放不羁绊的黄河水流的力量排山倒海。

根据第⑧段“瀑布从高处奔涌而下,每一滴水珠,每一朵浪花都不分彼此,都争先恐后,用一种近乎疯狂的急迫向‘壶口’流泻和迸射。它们凝成一团,形成一根根粗大的浪柱,又由这浪柱组合成宽阔的扇面,齐刷刷地向下垂落”、第⑧自然段“一霎时,雾气漫天升腾,而脚下那些没有来得及牺牲的黄河水流们前仆后继地、毫不间歇也毫不犹豫地继续疯狂朝前”可以概括得出:黄河水流们的前仆后继的献身精神和视死如归的英雄气概。

14.本题考查词句的理解与赏析。首先了解词语的本义,然后在具体语境中从表达效果方面分析其含义。

(1)“疯狂”是贬义词,这里贬词褒用,结合“那些在远处看去吼喊奔扑的洪流,在近处看去更有着一种如山倾倒的壮烈”,“疯狂”生动形象的描述并赞美洪流勇往直前、义无反顾、不可阻挡的英雄气概。

(2)“砸”的意思是用沉重的东西对准物体撞击。结合“迸成冲天的水柱,也迸成残酷的碎片”分析,“砸”写出水浪的力量很猛。生动形象地表现出黄河水流们前仆后继地、毫不间歇也毫不犹豫地继续疯狂朝前、视死如归、勇于献身的胆识、勇气和力量。

15.本题考查表现手法。

第一问:《壶口瀑布》是一篇借景抒情的游记散文,采用象征和托物言志的手法,同时运用比喻等多种修辞写景抒情。不是孤立地写景,而是在写景中抒情言志,用黄河水象征着整个中华民族团结一致、万众一心、前仆后继、排除万难、无私奉献的精神。作者托物言志,一是巧妙地融合在具体的描写之中,二是巧妙联想。由小小的壶口瀑布透视黄河博大宽厚的雄壮之美,再由黄河的性格联想到人百折不挠、自强不息、坚韧刚强的民族精神:文章借齐心协力地朝狭槽里奔涌喷吐的黄河水,借黄河水每一滴水珠,每一朵浪花都争先恐后,都前仆后继义无反顾地朝前的形象,象征整个中华民族团结一致、万众一心、前仆后继、排除万难、百折不挠、自强不息、坚韧刚强的民族精神。

第二问:文章借“聚为一股,齐心协力地朝狭槽里奔涌喷吐”、“每一滴水珠,每一朵浪花都不分彼此,都争先恐后”、“前仆后继地、毫不间歇也毫不犹豫地继续疯狂朝前”等生动可感的壶口黄河水流形象,结合结尾“哦,千古黄河,伟大的河,我们民族的母亲河!我们几乎每天都行走在你的身边,也接受着你的泽润,那些日常的行走和接触使我们对你有了一种熟视无睹的平淡和麻木,但是只有此刻,我们才顿然领悟:为什么志士仁人都本能地要到你身边来一览姿容!为什么作家和歌者都虔诚地要到你身边来聆听涛吼!为什么你能够被众口一致地尊为我们伟大民族的不朽魂魄!”作者笔下的黄河象征了人们团结一致、视死如归、勇往直前的豪情壮志。

16.本题考查赏析句子和分析句子内涵。

示例一:【A】“那是一种捶胸哭天的苍凉,又是一种国难共赴的悲壮;是一种无坚不摧的刚烈,又是一种壮士断腕的豪雄;是一种惊天泣鬼的神勇,又是一种众志成城的顽强”运用排比的修辞手法,增强了文章的节奏感和气势,结合第⑦段“屏息凝听,空气中伴有一种不绝不灭的震吼。好像来自天际,又似乎源于地底;仿佛惊雷滚地,犹如万骏疾走;声音撼天动地又包容万千”可知,画线句揭示出瀑布撼天动地的声音所展现的勇猛刚烈的气势和悲壮豪雄的精神,表达了作者的崇敬之情。

示例二:【B】“为什么志士仁人都本能地要到你身边来一览姿容!为什么作家和歌者都虔诚地要到你身边来聆听涛吼!为什么你能够被众口一致地尊为我们伟大民族的不朽魂魄!”连用三个“为什么……”的句式,引发人的深思,运用排比,气势磅礴,一气呵成,结合结尾段“哦,千古黄河,伟大的河,我们民族的母亲河!我们几乎每天都行走在你的身边,也接受着你的泽润,那些日常的行走和接触使我们对你有了一种熟视无睹的平淡和麻木”可知,画线句突出了黄河精神作为我们伟大民族精神内核的强大影响力、感召力和凝聚力,揭示了文章的主旨。

17.D 18.①第一人称“我”的运用,增强叙述的真实感。②“一滴水”的视角,把水拟人化,生动形象,富有感染力;水是丽江的特色,以“一滴水”叙述,视角自由,从时间、空间的维度贯穿全文。 19.这样开篇,增强文章的神秘意味,激发读者的阅读兴趣;同时为下文写“一滴水”的传奇经历做好了铺垫。 20.强调了“丽江坝”和“丽江”的独特;便于抒发人们对丽江坝和丽江的惊喜、赞叹之情。

【分析】17.D.“没有涉及到时间维度的记述”有误,根据第二段中的“有一天”和第六段中的“再次醒来,时间又过去了好几百年”可知本文是从时间、空间的维度展开记述的。故选D。

18.考查人称使用。

一、运用第一人称,增强了叙事的真实性,更易感染读者。

二、运用第一人称,把“一滴水”人格化,运用拟人的修辞,生动形象,富有感染力,激发了读者的阅读兴趣。

三、“水”是丽江的特色景物,借“一滴水”自述前世今生,展现了丽江的古今变迁,既有从高到低的空间叙述,又有从古到今的时间叙述,视角自由转换,贯穿全文。

19.考查分析语段作用。开头两段写我从雪变成了冰,成为玉龙雪山冰川的一部分,又被阳光融化成了一滴水,写我的神奇“变身”,增强了文章的神秘意味,激发了读者的阅读兴趣。联系后文可知,我化为一滴水后,和瀑布里另外的水扑向了山下,从此开始了一段神奇的旅程,见证了丽江的变迁,所以开头两段写我的变身,为下文写一滴水的神奇经历做了铺垫。

20.考查语句赏析。两次强调“丽江坝”,表现了丽江坝的独特,联系后文“那真是一个山间美丽的大盆地”可知,反复的运用,表现了人们看到丽江坝后的惊喜与赞叹之情。同理,两次强调“丽江”,表现了丽江风景的美丽与独特,联系前文对于丽江美丽美景的描写可知,反复的运用,表现了人们看到丽江后的惊喜与赞叹之情,不由得发出惊呼。

21.主要是运用侧面烘托(或侧面描写、衬托)的手法。此处通过渲染主观感受(如心跳、耳聋、眼花、脑子空白等)来写壶口的黄河,好处主要表现在两方面:一是给人身临其境的现场感;二是从侧面烘托壶口黄河的气势与生命力。 22.①站起来的黄河“像个顶天立地的人活了”,体现出自由生命的淋漓尽致的活力(或:表现出“生命在毫无羁绊的状态下的兴奋和放纵”);②经受壶口的考验后,黄河从此便无法阻挡、一往无前(或:“从此便没有什么能挡住她的了,一泻千里,奔流到海不复还”)。 23.①有中国人的肤色;②有中国人强大的生命力;③有中国人的自信与决心;④联系着中国悠久的历史。 24.①“该有人为黄河作传”,因为黄河体现了中国的历史与中国人的精神(或:因为黄河哺育了中华文明);②“那应是中国人的自传”,是指应该由中国人自己为黄河作传,而不是像非洲的尼罗河那样由欧洲人来作传。③中国人通过为黄河作传来表现中国人的历史和精神,所以是“中国人的自传”。

【解析】21.此题考查学生对侧面烘托手法的辨析以及其作用的分析。侧面烘托,是以次要的人或事物衬托主要的人或事物,突出主要的人或事物的特点、性格、思想、感情等。“心跳得能蹦出来,耳朵渐渐聋了,只能看见对方开口,却听不见声音;眼也花了,弥漫着的皆是黄色的旋涡”写出了作者欣赏黄河时的感受,衬托出黄河的气势,给读者留下鲜明的印象。

22.本题考查学生理解文章语句含义的能力。要从全文的主旨和情感基调入手,品味语句所包含、所表达的思想感情。解答此类题时,一定要结合具体的语言环境,也就是文章的整体,仔细体味推敲,透过语言的表象去揣摩领悟其中的深意。“站立起来”形象地写出了黄河的活力,“飞跃”指的是黄河的勇往直前的气势。

23.本题考查重点句子的理解赏析能力。解答时,要求学生对从整体上把握全文思想,筛选出黄河对中华民族的贡献或象征意义。“这才是中国的河”写出了作者作为一个中国人的自豪感。解答时,联系上文对壶口的黄河的描写,可以看出作者为黄河赋予的各种象征意义:带有中国人的肤色,体现了中华民族勇往直前、不屈不挠的精神。结合上述分析,可总结概括出答案。

24.本题考查理解句子含义。作答时,需抓住句子中的关键词语,结合具体语境和文章主旨来分析。这句话中的“作传”是因为黄河体现了中国的历史与中国人的精神,是中华文明的象征,所以要为黄河作传。又因为黄河是中国人的河,所以应由中国人来作传,表现中国人对黄河特殊的感情。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第5单元现代文阅读专项训练-2024-2025学年语文八年级下册统编版

阅读下面的文章,完成下面小题。

壶口瀑布(节选)

梁衡

①黄河在这里由宽而窄,由高到低,只见那平坦如席的大水像是被一个无形的大洞吸着,领然拢成一束,向龙槽里隆隆冲去,先跌在石上,翻个身再跌下去,三跌,四跌,一川大水硬是这样被跌得粉碎,碎成点,碎成雾。从沟底升起一道彩虹,横跨龙糟,穿过雾霭,消失在远山青色的背景中。当然这么窄的壶口一时客不下这么多的水,于是洪流便向两边涌去,沿着龙槽的边沿轰然而下,平平的,大大的,浑厚庄重如一卷飞毯从空抖落。不,简直如一卷钢板出轧,的确有那种凝重,那种猛烈。尽管这样,壶口还是不能尽收这一川黄浪,于是又有一些各自夺路而走的,乘隙而进的,折返迂回的,它们在龙槽两边的滩壁上散开来,或钻石觅缝,汩汩如泉;或淌过石板,潺潺成溪;或被夹在石间,哀哀打旋。还有那顺壁挂下的,亮晶晶的如丝如缕……而这一切都隐在湿漉漉的水雾中,罩在七色彩虹中,像一曲交响乐,一幅写意画。我突然陷入沉思,眼前这个小小的壶口,怎么一下子集纳了海、河、瀑、泉、雾所有水的形态,兼容了喜、怒、哀、怨、愁——人的各种感情。造物者难道是要在这壶口中浓缩一个世界吗?

②看罢水,我再细观脚下的石。这些如钢似铁的顽物竟被水凿得窟窟窍窍,如蜂窝杂陈,更有一些地方被旋出一个个光溜溜的大坑,而整个龙槽就是这样被水齐齐地切下去,切出一道深沟。人常以柔情比水,但至柔至和的水一旦被压迫竟会这样怒不可遏。原来这柔和之中只有宽厚绝无软弱,当她忍耐到一定程度时就会以力相较,奋力抗争。据《元和郡县图志》中所载,当年壶口的位置还在这下游一千五百米处。你看,日夜不止,这柔和的水硬将铁硬的石寸寸地剁去。

③黄河博大宽厚,柔中有刚;抉而不服,压而不弯;不平则呼,遇强则抗;死地必生,勇往直前。正像一个人,经了许多磨难便有了自己的个性;黄河被两岸的山、地下的石逼得忽上忽下、忽左忽右时,也就铸成了自己伟大的性格。这伟大只在冲过壶口的一刹那才闪现出来被我们看见。

1.第①段加点的词语都是动词,作者连用多个动词,有什么表达作用?

2.第①自然段中画横线的句子使用了哪些修辞手法?有什么表达效果?

3.最后一个自然段中画横线的句子应该怎样理解?

4.本文第③段画波浪线句“这伟大只在冲过壶口的一刹那才闪现出来被我们看见”中加点的“伟大”,你是如何理解的?

阅读下面的文字,完成下面小题。

登勃朗峰

马克 吐温

①前往勃朗峰的途中,我们先坐火车去了马蒂尼,翌日早晨八点多,便徒步出发。路上有很多人结伴而行,乘坐马车的,骑骡的——因而扬起阵阵尘埃。队伍分散开去,络绎不绝,前后长达一英里左右。路为上坡——一路都为上坡——且相当陡峭。天气灼热难挡,乘坐在缓慢爬行的骡子背上和辚辚前进的马车里的男男女女,焦炙于火辣辣的艳阳之下,真是可怜可悯。我们可在树林中避暑纳凉,稍作歇息,可那些人不行。既然花了钱坐车,就一定要使他们的旅行物有所值。

②我们取道黑首,抵达高地,沿途不乏秀色美景。有一处需经隧道,穿山而过;俯瞰脚下峡谷,只见其间一股清流急湍,环顾四周,岩壁巉峻,丘岗葱绿,美不胜收。整个黑首道上,到处瀑布倾泻,轰鸣作响。

③抵达阿冉提村前约莫半小时,在一道呈V字形的山口中间,一座巨大的白雪穹顶骤然映入眼帘,日照其上,光艳耀目。原来我们已目睹了被称“阿尔卑斯之王”的勃朗峰。我们拾级而上,威严的穹顶也随之愈升愈高,耸入蓝天,最后仿佛独踞苍穹。

④勃朗峰周围的一些山峰奇形怪状——都为浅棕色的光秃尖岩。有些顶端尖峭,并微微倾向一旁,宛如美女的纤指;有一怪峰,形如塔糖。因巉岩太过陡峭,皑皑白雪无法堆积,只能在分野处偶见几堆。

⑤在逗留高地、向山下的阿冉提村进发之前,我们曾仰面遥望附近的一座峰巅,但见色彩斑斓,彩霞满天,白云缭绕,轻歌曼舞,那朵朵白云精美柔细,宛如游丝蛛网一般。五光十色中的粉红嫩绿,尤为妩媚动人,所有色彩轻淡柔和,交相辉映,妖媚迷人。我们干脆就地而坐,饱览独特美景。这一彩幻只是稍作驻留,顷刻间便飘忽不定,相互交融,暗淡隐去,可又骤然反光灼灼,瞬息万变,真是无穷变幻,纷至沓来;洁白轻薄的云朵,微光闪烁,仿佛身披霓裳羽衣的纯洁天使。

⑥良久,我们终于感悟到,眼前的绚丽色彩以及它们的无穷变幻便是我们从飘浮的肥皂泡中能看到的一切,泡泡所到之处,种种色彩变幻,尽被摄入其中。自然界中最美丽最精致的造物,莫过于肥皂泡泡了:刚才空中的华丽色彩,天衣云锦,恰如那在阳光下破裂并蔓延开去的皂泡。我想,假如世上只有一个肥皂泡,其价值会是多少呢?

⑦从马蒂尼到阿冉提,历时八个小时。有好几次,我们把所有的车骑甩在身后。沿河谷前往沙蒙尼途中,我们雇了一辆敞篷马车,又花上一小时美餐了一顿,那车夫也得以有了纵饮的机会,略显醉意。他有一朋友同行,于是这友人也有暇畅饮一番。

⑧上路后,车夫说我们用饭之际,所有的游客都已赶到,甚至还抢在了我们前面;“但是,”他把握十足地说,“不必为此烦恼——静下心来——不要浮躁——他们虽已扬尘远去,可不久就会消失在我们身后的。你就放下心坐好吧,一切包在我身上——我是车夫之王啊。你看着吧!”

⑨他扬鞭一挥,车便辚辚向前。如此颠簸,我生平从未有过。近来的几场暴雨冲毁了几处路面,但我们不停不歇,一如既往地保持着速度,疾驰向前,什么乱石废物,沟壑旷野,一概不顾——有时一两个轮子着地,但大多数时候腾空而起。那位镇定而善良的狂车夫还时不时地掉转头来,神情威严地冲我们说道:“哈,看到了吗?如我所说吧——我可是名副其实的车夫之王呐。”每当我们险遭不测时,他总是面不改色,和颜悦色地说:“只当是种乐趣吧,先生们,这种情况不常见,很不寻常——能坐上车王的车的人,可是少之又少啊——看到了吧,正如我说的,我就是车王。”

⑩他说的是法语,还不时地打嗝,像是在加标点符号。他朋友也是法国人,说的却是德语——但标点系统毫无两样。那朋友自称“勃朗队长”,要求我们和他一同登山。他说他爬山的次数比谁都多——47次——而他兄弟只有37次。除他外,他兄弟是世上最佳的向导——可他自己,对了,请别忘了——他是“勃朗队长”——这个尊号是非他莫属的。

那车王果然信守诺言——像疾风般赶上并超过了那长长的游客车队。结果,到达沙蒙尼旅馆后,我们住进了上等的房间。如果这位王爷的车技略欠敏捷——或者说,不是老天有意安排,让他在离开阿冉提时喝得酒气醺醺——结果就不会是这样的了。

5.根据文章内容,完成示意图。

6.结合语境,赏析画线的句子

7.请结合文中人物“车王”和“勃朗队长”的形象,分析作者对二人持什么态度,并说说从中可以看出作者怎样的人生态度。

阅读下面的文学类文本,完成下面小题。

①1987年3月上旬,我随电影摄制组走向各拉丹冬,就近安营扎寨。寒冷季节里汽车可以驶过冰河,直接进到山脚冰塔林中。熟悉地形的向导布擦达讲,各拉丹冬有阴阳两坡,西北阴坡尽是冰雪,景色单调,东南阳坡才好看。的确,阳光使这位身披白色披风的巨人变化多端:融雪处裸露出大山黛黑的骨骼,有如刀削一般,棱角与层次毕现,富有雕塑感。近些年来,骤然掀起一股长江考察热,一拨又一拨中外勇士在此迈开了认识长江的第一步。短短几年里,先后有十多位探险者壮烈献身于这项人类事业。

②在各拉丹冬以东几公里处有牛粪可捡的草坝子上,我们搭起牛毛帐篷。安托师傅他们从崖底冰河里背回大冰块,我们喝上了长江源头的水。海拔接近六千米,力大如牛的安托师傅做起活儿来也不免气喘吁吁。他说自己是海拔低些的聂荣县人,所以不很适应。我就更不在话下了。此刻倒霉迹象接踵而至,频频小震酝酿着某一两次大地震:手背生起冻疮,肩背脖颈疼痛得不敢活动,连夜高烧,不思饮食……活动时只能以极轻极慢的动作进行,犹如霹雳舞的“太空步”。

③这样的身体状况真是大煞风景。但愿它不要影响我的心态,各拉丹冬值得你历尽艰辛去走上一遭。我们把车停在冰河上,踏进这块鲜有人迹的冰雪世界,在坚冰丛莽间的一个砾石堆上竖起三脚架。我双手合十,面向各拉丹冬威严的雪峰行了跪拜大礼,虔诚而愚蠢——各拉丹冬是男性神,据说这方圣地并不欢迎女人,不久它便让我领教了一番。它还不喜欢人们过于恭顺,在等待云散天晴的日子里,面对大家的恳求它不为所动;等到导演用粗话诅咒的那一天,它可就在蔚蓝的天幕下十分情愿地露了面。

④这里便是著名的长江奇观之一的冰塔林。从砾石堆上四面张望,晶莹连绵的冰峰、平坦辽阔的冰河历历在目。杰巴、安托、开大车的大胡子师傅,头戴狐皮帽,身裹羊皮袍,肩扛比人身还长的大冰凌,蠕动在巨大的冰谷里,一列小小身影。远方白色金字塔的各拉丹冬统领着冰雪劲旅,天地间浩浩苍苍。这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情地卖弄着它的无所不能的创造力。

⑤慢慢从砾石堆上走下来,慢慢沿冰河接近冰山。这一壁冰山像屏风,精雕细刻着各种图案。图案形态随意性很强,难说像什么。从狭小的冰洞里爬过去,豁然又一番天地。整座冰塔林就由许多冰的庄园冰的院落组成,自成一天地。我用新近装备的柯尼卡拍彩照,使用标准镜头受限,没同时配起变焦镜头使我后悔了一辈子——拍一座完整的冰山,要退出很远。正是在后退的当儿,脚下一滑,分外利落地一屁股坐在冰河上,裂骨之痛随之袭来。这一跤,使我在后来的旅行中备受折磨。回那曲拍了片才知道,娇贵而无用的尾椎骨已经折断,连带腰椎也错了位。

⑥往下的情景多少有些凄凉。此地的海拔已经超过六千米。头痛,恶心,双脚绵软,呼吸困难——典型的缺氧反应,外加新伤剧痛。索性哪儿都不去了,一个人蜷卧在最近的这座冰山脚下。眼看着兴致极高的伙伴们,大口喘着气,扛着摄影器材,翻过一面冰墙,不见了。

⑦说不见又出现了一个,老远喊我:“都到这地方了,不到处转一转,多吃亏呀!”他从冰墙那边翻过来,到小车里取盛放胶片的箱子。为节省体力,就在冰面上推。

⑧“我要死了。”我少气无力地说,声音空空荡荡,随即散失在冰原上。

⑨置身于冰窟,远比想象的要温暖,穿着件腈纶棉衣,外罩一件皮夹克,居然感觉不到冷。风一刻不停地呼啸,辨不清它何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息,把冰河上的雪粒纷纷扬扬地扫荡着,又纷纷扬扬地洒落在河滩上、冰缝里。渐渐地冰河已光滑难行。从北京来的摄影师大吴,负责拍一本有关藏北的大型画册,具有国际先进水平的照相器材就装在一个很考究的箱子里。唯恐摔坏了,便推着箱子在冰面上爬行。他用奇怪的“鱼眼”为我拍了一张反转片,一部分精神和生命就寄存在这变了形的仙境中了。

⑩是琼瑶仙境,静穆的晶莹和洁白。永恒的阳光和风的刻刀,千万年来漫不经心地切割着,雕凿着,缓慢而从不懈怠。冰体一点一点地改变了形态,变成自然力所能刻画成的最漂亮的这番模样:挺拔的,敦实的,奇形怪状的,蜿蜒而立的。那些冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发披肩。小小的我便蜷卧在这巨人之发下。太阳偶一露面,这冰世界便熠熠烁烁,光彩夺目。端详着冰山上纵横的裂纹,环绕冰山的波状皱褶,想象着在漫长的时光里,冰川的前进和后退,冰山的高低消长,这波纹是否就是年轮。

第二天,仍随大部队进入冰塔林。在滑极了的冰河上一点点挪动,时而也需爬行——人们越发有经验了,在有坡度的地方,就翻身滚将起来——终于过了冰河,我便半卧在砾石堆上仔细寻找起来,看有没有贝壳、植物之类化石,或者古人类生活过的痕迹,可是很遗憾,没有。而我似乎已经衰竭,心想碰巧哪一口气上不来,就长眠于此吧。

见我再也没有力气返回了,杰巴他们开着车过来,接我过这一段冰河。

拍电影的那一伙不知又发现了什么新大陆,久久不回来。不甘心在车里闷坐,又挣扎着去那座冰河中间的砾石堆。过午的太阳强烈,冰面疏松多了,有流水漫溢出来。此刻除了风声,还有一种声音轻易便可辨别出来。那是坚冰之下的流水之声,它一刻不停,从这千山之巅、万水之源的藏北高原流出,开始演绎长江的故事。

不见自然生物痕迹,但今天的确有人活在各拉丹冬的近旁。

(节选自马丽华《在长江源头各拉丹冬》,有删改)

8.随着行踪的变化,作者的身体状况和内心感想也发生了变化。请结合选文,完成填空。

行程 身体状况 内心感想

① 高原反应,发烧疼痛 担心影响心态,感叹自然伟大

接近冰山、冰塔林 ② 赞美自然,凄凉无奈

冰山脚下,置身冰窟 “我要死了” ③

④ ⑤ 想象长江的故事

9.有人认为,文章第①段在介绍“我”随摄制组奔赴各拉丹冬的行程中,提到风行一时的“长江考察热”毫无意义,可以删除,你觉得呢?请说出你的理由。

10.请从修辞角度赏析文中画波浪线的句子。

远方白色金字塔的各拉丹冬统领着冰雪劲旅,天地间浩浩苍苍。

11.小渝发现,选文在描写时非常注意将主观的感受、想象与客观的描写融为一体,并在原文摘抄了一处作为例证。请你结合小渝的观点对该处作简要分析,然后简述这种写法的作用。

风一刻不停地呼啸,辨不清它何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息,把冰河上的雪粒纷纷扬扬地扫荡着,又纷纷扬扬地洒落在河滩上、冰缝里。

12.下面的句子表现出作者对待自然持何种态度?联系生活实际谈谈你对这种态度的理解。

不见自然生物痕迹,但今天的确有人活在各拉丹冬的近旁。

阅读下文,完成下面小题。

壶口,壶口

①在中国北方浩瀚的群山中,有无数条蜿蜒伸展的沟谷。由于地势的羁束,这些沟谷都多少显出一种挤手夹脚的尴尬和无奈。而地处陕西宜川和山西吉县一带的秦晋大峡谷却是个例外。

②黄河有幸,倚身此中。

③此前的黄河尽管强悍凶猛,却同样不得不委屈着自己,默默无闻地在在峻梁雄峁中曲意周旋,它只能忍受和服从。它像一条蓄爪待扑的巨龙,随时都在等待着机会。而现在,秦晋大峡谷终于为它提供了一个释放的舞台,它没有丝毫犹豫便腾空而起,狂奔劲舞,瞬间便造就出一个自然景观中的伟大和不朽!

④这就是壶口瀑布。

⑤壶口瀑布诞生在一个地地道道的壶口中——瀑布之前,黄河的河床足有上千米宽,而到了这里,两岸岩石陡然一缩,形成了一条只有二三十米左右的狭槽。不仅如此,槽道下又奇特地出现了一个高低悬殊,落差极陡的深谷。于是,漫天而来的黄河水流在这里聚为一股,齐心协力地朝狭槽里奔涌喷吐,由此形成了壶口瀑布。

⑥壶口瀑布的壮美是难以用语言描述的。

⑦离壶口瀑布足足还有几公里的距离,你便可以远远地看见峡谷里腾起一团团飘冉的云团,那是瀑布迸溅形成的飞雾。飞雾如霞似烟,弥漫在河床上空,形成了一道令人惊骇且永不消散的奇景。屏息凝听,空气中伴有一种不绝不灭的震吼。好像来自天际,又似乎源于地底;仿佛惊雷滚地,犹如万骏疾走;声音撼天动地又包容万千。【A】那是一种捶胸哭天的苍凉,又是一种国难共赴的悲壮;是一种无坚不摧的刚烈,又是一种壮士断腕的豪雄;是一种惊天泣鬼的神勇,又是一种众志成城的顽强。

⑧在种种难以描述的感受中,最让人难忘的当数和瀑布贴身相逢又抬头仰望的时候。相信那一刻,任何人都难以摆脱一种灵魂出窍的感觉。那些在远处看去吼喊奔扑的洪流,在近处看去更有着一种如山倾倒的壮烈。那种疯狂和奋勇的喷扑让坚硬如钢的岩层也无法不退让,无法不动容。狂放不羁的黄河水流在壶口的限制下,有了核心,得着凝聚,统一和团结使它们的力量排山倒海。瀑布从高处奔涌而下,每一滴水珠,每一朵浪花都不分彼此,都争先恐后,用一种近乎疯狂的急迫向“壶口” 流泻和迸射。它们凝成一团,形成一根根粗大的浪柱,又由这浪柱组合成宽阔的扇面,齐刷刷地向下垂落。水浪砸在岩石上,迸出冲天的水柱,也迸成残酷的碎片。这种冲击和对抗实在是太猛烈,碎片已完全不是我们想象中的小水珠或者小水滴,而是一种完完全全的肢解,直至肢解成用手无法捕抓、用舌无法舔触的水汽。一霎时,雾气漫天升腾,而脚下那些没有来得及牺牲的黄河水流们前仆后继地、毫不间歇也毫不犹豫地继续疯狂朝前!

⑨我们全看呆了。或许世界上还存在着许多伟大力量,或许生活中还翻演着无数撼人心魄的壮烈冲击,但没有哪一种能像眼前这样,让我们感受到一种空前的震撼。那是愤怒的极致、激昂的顶端、凶猛的无限、力量的空前!那是需要我们永远体味和追求的精神的全部!

⑩哦,千古黄河,伟大的河,我们民族的母亲河!我们几乎每天都行走在你的身边,也接受着你的泽润,那些日常的行走和接触使我们对你有了一种熟视无睹的平淡和麻木,但是只有此刻,我们才顿然领悟:【B】为什么志士仁人都本能地要到你身边来一览姿容!为什么作家和歌者都虔诚地要到你身边来聆听涛吼!为什么你能够被众口一致地尊为我们伟大民族的不朽魂魄!

(作者:莫伸。有改动)

13.壶口瀑布的壮美体现在哪几个方面?请简要说明。

14.结合语境,说说下面句子中加点的词好在哪里。

(1)那种疯狂和奋勇的喷扑让坚硬如钢的岩层也无法不退让,无法不动容。

(2)水浪砸在岩石上,迸出冲天的水柱,也迸成残酷的碎片。

(1)

(2)

15.本文使用了什么表现手法?请简要说明。

16.从文中【A】【B】两处画横线的句子中任选一处,针对其中最鲜明的语言特点进行赏析,并概括该句的深刻内涵

阅读下面选段,完成下面小题。

一滴水经过丽江

阿来

⑴我是一片雪,轻盈地落在了玉龙雪山顶上。

⑵有一天,我醒来,发现自己变成了坚硬的冰。和更多的冰挤在一起,缓缓向下流动。在许多年的沉睡里,我变成了玉龙雪山冰川的一部分。我望见了山下绿色的盆地——丽江坝。望见了森林,田野和村庄。张望的时候,我被阳光融化成了一滴水。我想起来,自己的前生,在从高空的雾气化为一片雪,又凝成一粒冰之前,也是一滴水。

⑶是的,我又化成了一滴水,和瀑布里另外的水大声喧哗着扑向山下。在高山上,我们沉默了那么久,终于可以敞开喉咙大声喧哗。一路上,经过了许多高大挺拔的树。名叫松与杉。还有更多的树开满鲜花,叫做杜鹃,叫做山茶。经过马帮来往的驿道,经过纳西族村庄里的人们,他们都在说:丽江坝,丽江坝。那真是一个山间美丽的大盆地。从玉龙雪山脚下,一直向南,铺展开去。视线尽头,几座小山前,人们正在建筑一座城。村庄里的木匠与石匠,正往那里出发。后来我知道,视野尽头的那些山叫做象山,狮子山,更远一点,叫做笔架山。后来,我知道,那时是明代,纳西族的首领木氏家族率领百姓筑起了名扬世界的四方街。四方街筑成后,一个名叫徐霞客的远游人来了,把玉龙雪山写进了书里,把丽江古城写进书里,让它们的名字四处流传。

⑷我已经奔流到了丽江坝放牧着牛羊的草甸上,我也要去四方街。

⑸但是,眼前一黑,我就和很多水一起,跌落到地底下去了。丽江人把高山溪流跌落到地下的地方叫做落水洞。落水洞下面,是很深的黑暗。曲折的水道。安静的深潭。在充满寂静和岩石的味道的地下,我又睡去了。

⑹再次醒来,时间又过去了好几百年。

⑺我是被亮光惊醒的。我和很多水从象山脚下的黑龙潭冒出来。咕咚一声翻上水面。看见很多不同模样的人。黑头发的人,黄头发的人。黑眼睛的人,蓝眼睛的人。我看见了潭边的亭台楼阁。看见了花与树。我还顺着人们远眺的目光看见了玉龙雪山,晶莹夺目矗立在蓝天下面。潭水映照雪山,真让人目眩神迷啊。人们在桥上,在堤上,说着不同的语言。在不同的语言里,都有那个词频频出现:丽江,丽江。这时的丽江已经是一座很大的城了。城里也不是只有最初筑城的纳西人了。如今全中国全世界的人都要来丽江,看纳西古城的四方街,看玉龙雪山。

17.对选文理解不正确的一项是( )

A.选文采用第一人称,以“一滴水”为视角,记述了“我”从雪山到达四方街的踪迹。

B.⑴⑵两段,主要讲述了“一滴水”的前生,描述丽江环境及玉龙山。

C.第⑶段,描写山林风光、丽江城的建筑史和成名史等。

D.选文主要从空间的维度展开记述:由高到低,记述了“我”的游踪;没有涉及到时间维度的记述。

18.选文以第一人称“我”和“一滴水”的视角记述,有什么好处?请加以评析。

19.选文开头两段,开篇写“我”的神奇“变身”,富有神话色彩,起到了怎样的表达效果?

20.选文两次运用“同语反复”,结合划线词句内涵,简析其表达效果。

经过马帮来往的驿道,经过纳西族村庄里的人们,他们都在说:丽江坝,丽江坝。

在不同的语言里,都有那个词频频出现:丽江,丽江。

阅读下面的文字,完成后面的问题。

壶口的黄河

肖 铁

①在中国看水,看中国的水,最好到黄河。九寨沟的水显得太清秀,俏得有些西方的味道;太湖的水又有点小,文人味太重,不像是水,倒像是供人把玩的装饰物。也许,中国的水应是黄色的,和我们中国人的皮肤一样;而黄河也只有到了这里,才成了真正的黄河!

②车行山谷中,远远便听见阵阵低沉的轰鸣,在左右山壁间碰撞,心也随之律动,未见其影,先闻其声,知道壶口到了。

③天渐渐成了黄色,水汽丰富得似乎凭空能捏出一把汗来。

④等真正站在她的旁边,所有人都惊呆了:地竟陷下一层,天也高了一尺,山谷形似壶嘴,水若浊酒,倾泻而下,一仰难尽的气势,充溢胸口,心跳得能蹦出来,耳朵渐渐聋了,只能看见对方开口,却听不见声音;眼也花了,弥漫着的皆是黄色的旋涡,像是从河里蒸腾地上升,又像是奋不顾身地下降。河底升起硝烟一样的股股黄雾,天宇间充涨着黄色带水的颗粒,碰撞在脸上,散发在天上。脑子里一片空白,什么也不敢想,只看着山被水层层劈开,天也被这股黄流斩断。水从天而降,拍打在谷底,响遏在云里。

⑤想黄河从巴颜喀拉山流下的时候,水也该是清的吧?毕竟是雪水的汇集,是上天的洗礼。下游也会清些,因为地势渐平,流速渐缓,黄沙也会慢慢沉在河底。可你看看现在的黄河,刚刚从黄土高原的千沟万壑流过,厚重得带着大地的表皮,圣水也染上了中国的颜色,水里一定还有与大地摩擦而生的余热,当然还有陕北的信天游溶在里面,歌曲带着水旋转。黄河在这里最黄,金黄得如同太阳也落在里面。

⑥黄河之水天上来,如果说往前往后的黄河都是平面的话,到了壶口,黄河一下子像愤怒像高昂像要直抒胸臆地站了起来。这时的黄河,是立体的黄河了。像猴子站立起来是人进化的重要标志,黄河站立起来也是一个飞跃,就像个顶天立地的人活了。活了便要说话,那浪涛卷起雷鸣般的吼声,便是她第一声啼哭,第一声就不同凡响。注视着从上而下的水,第一次看到自然里的生命在毫无羁绊的状态下的兴奋和放纵。那啪啪的水击之声便是欢笑,真正的快感,真正的淋漓尽致。看久了,心也会溶进那飞溅的黄色水流里。

⑦抬起头,极目四望。北方,阳光打过去,一片白色,水和天连在一起,汪洋恣肆在那里;下游,水会渐渐宽阔,毕竟快到海了,快到生命的终结抑或是升华的地方了,便也心平气和。只有在这里,给予黄河的天地竟仅仅小到一个壶口,考验也就在这里了。过去了,黄河便拐了一直角,再往后便没有什么能挡住她的了,一泻千里,奔流到海不复还。看看空中的水汽,听听大地的回音,便会知道黄河的自信和决心。跃过去,一跃就是五千年,或七十万年,或是一百七十万年,肯定还要久远。司马迁会不会从这里受到了鼓舞,而将那汉代的竹简写尽写穿?易水该是黄河的分支吧,要不荆轲怎么会有壮士一去不复还的气概和性格?

⑧这才是中国的河。西南就是周文王的岐山,就是周武王的丰镐,就是大秦的咸阳,就是盛唐的长安。半坡人该是在这儿舀过水吧?秦嬴政该是从这里出过兵饮过马吧?有这样的水,还有什么可怕的呢?还有什么不可征服的呢?

⑨路德维希①为尼罗河作传,也该有人为黄河作传,那应是中国人的自传!

(有删改)

[注]①路德维希:埃米尔·路德维希(Emil Ludwig),德国著名传记作家,著有《地中海传》《尼罗河传》等。

21.第④段通过主观感受来写壶口的黄河,运用了什么表现手法?这样写有什么好处?

22.怎样理解第⑥段中“黄河站立起来也是一个飞跃”的含意?

23.为什么说壶口的黄河“才是中国的河”?请联系全文作答。

24.文章结尾强调“该有人为黄河作传,那应是中国人的自传”,这句话有什么含意?

《第5单元现代文阅读专项训练-2024-2025学年语文八年级下册统编版》参考答案

1.连用多个动词,生动形象地写出了黄河奔流而下的场景,流露出作者对其浑厚、壮阔、猛烈、凝重等特点的赞叹、敬畏之情。 2.运用排比、拟人、比喻的修辞手法,生动形象地写出了河水在遇到阻碍后寻找其它的出路现象,成为泉、溪,突出其柔的一面。 3.本句运用议论、抒情的表达方式,运用拟人的修辞方法、整齐的排比句式,写黄河水前仆后继、勇往直前的精神。表达了作者对中华民族历尽艰难、宁折不弯、勇往直前精神的赞美之情,寓情于景,情景交融。 4.“伟大”我认为至少有两种理解,一是黄河壶口瀑布给游人展现出磅礴、壮阔、震耳欲聋的伟大气势;二是赞美黄河代表了我们中华民族坚强不屈、宁折不弯、不怕困难、勇往直前的伟大精神。

【解析】1.本题考查语句赏析。

第①段加点句“拢成、冲去、跌”,连用动词,生动形象地表现了黄河奔流不息,一泻而下的磅礴气势,寓情于景,展现出作者对黄河浑厚、壮阔、猛烈、凝重等特点的赞叹、敬畏之情。

2.本题考查语句赏析。

第①段中画线句连用三个“……的”句式,连用三个“或……”句式,运用了排比的修辞手法;“各自夺路而走的,乘隙而进的,折返迂回的”赋予黄河之水以人的情态,运用了拟人的修辞手法;“而这一切都隐在湿漉漉的水雾中,罩在七色彩虹中,像一曲交响乐,一幅写意画”,将眼前所见的黄河之水的场面比作交响乐、写意画,运用了比喻的修辞手法;联系后文“尽管这样,壶口还是不能尽收这一川黄浪”可知,此句形象地写出了河水在遇到阻碍后寻找其他的出路,成为泉、溪,突出其柔的一面。

3.本题考查语句理解。

“黄河博大宽厚,柔中有刚;挟而不服,压而不弯;不平则呼,遇强则抗;死地必生,勇往直前”一句将结构相同、相似、意思密切相关、语气一致的词语并排四次,运用了排比的修辞手法;同时赋予黄河以人的情态(挟而不服、不平则呼、遇强则抗等),运用了拟人的修辞手法,句式整齐,增强了气势;同时表达了自己的看法,寄寓了作者情感,运用了议论、抒情的表达方式,通过展现黄河水前仆后继、勇往直前、不屈服的精神;联系后文“正像一个人,经了许多磨难便有了自己的个性;黄河被两岸的山、地下的石逼得忽上忽下、忽左忽右时,也就铸成了自己伟大的性格”可知,表达了作者对中华民族历尽艰难、宁折不弯、勇往直前精神的赞美之情,寓情于景,情景交融。

4.本题考查对文章内容的理解。

结合第③段中“黄河博大宽厚,柔中有刚;换而不服,压而不弯;不平则呼,遇强则抗;死地必生,勇往直前。正像一个人,经了许多磨难便有了自己的个性;黄河被两岸的山、地下的石逼得忽上忽下、忽左忽右时,也就铸成了自己伟大的性格,这伟大只在冲过壶口的一刹那才闪现出来被我们看见”的内容可知,“伟大”指第③段首句“黄河博大宽厚、柔中有刚;挟而不服、压而不弯;不平则呼、遇强则抗;死地必生、勇往直前”的磅礴、壮阔、震耳欲聋的伟大气势,赞美以黄河为代表的中华民族百折不挠、勇往直前的精神。

5.①勃朗峰主峰;②奇险;③峰巅云朵;④奇遇 6.运用了比喻的修辞手法,将山峰或比作“美女的纤指”,或比作“塔糖”,形象地写出了山峰的形状,突出了勃朗峰周围山峰奇形怪状、千姿百态的特点,抒发了作者对大自然的赞叹之情。 7.作者把二人写得颇为好笑,但“车王”的奇言奇行是因为他车技高,路况熟,他并非莽撞荒诞,实是自信洒脱;“勃朗队长”虽有点“颠三倒四”,却同样自信热情。作者在字里行间透露出对二人的欣赏之意。从中可以看出马克 吐温积极、乐观、追求自由的生活态度。

【解析】5.本题考查内容理解概括。

第一空,结合第③段“在一道呈V字形的山口中间,一座巨大的白雪穹顶骤然映入眼帘,日照其上,光艳耀目。原来我们已目睹了被称‘阿尔卑斯之王’的勃朗峰。我们拾级而上,威严的穹顶也随之愈升愈高,耸入蓝天,最后仿佛独踞苍穹”概括可得:勃朗峰主峰;

第二空,结合第④段“勃朗峰周围的一些山峰奇形怪状——都为浅棕色的光秃尖岩。有些顶端尖峭,并微微倾向一旁,宛如美女的纤指;有一怪峰,形如塔糖。因巉岩太过陡峭,皑皑白雪无法堆积,只能在分野处偶见几堆”概括可得:奇险;

第三空,结合第⑤段“我们曾仰面遥望附近的一座峰巅,但见色彩斑斓,彩霞满天,白云缭绕,轻歌曼舞,那朵朵白云精美柔细,宛如游丝蛛网一般。五光十色中的粉红嫩绿,尤为妩媚动人,所有色彩轻淡柔和,交相辉映,妖媚迷人”等内容概括可得:峰巅云朵;

第四空,结合第 段“那车王果然信守诺言——像疾风般赶上并超过了那长长的游客车队。结果,到达沙蒙尼旅馆后,我们住进了上等的房间。如果这位王爷的车技略欠敏捷——或者说,不是老天有意安排,让他在离开阿冉提时喝得酒气醺醺——结果就不会是这样的了”概括可得:奇遇。

6.本题考查句子赏析。

结合选文第④段“有些顶端尖峭,并微微倾向一旁,宛如美女的纤指;有一怪峰,形如塔糖。因巉岩太过陡峭,皑皑白雪无法堆积,只能在分野处偶见几堆”可知,这句话将山峰比作“美女的纤指”和“塔糖”,运用比喻的修辞手法,生动形象写出勃朗峰周围山峰形态各异的特点,表现出作者对勃朗峰周围山峰的喜爱和赞美之情。

7.本题考查人物形象。

结合选文第⑧段“上路后,车夫说我们用饭之际,所有的游客都已赶到,甚至还抢在了我们前面;“但是,”他把握十足地说,‘不必为此烦恼——静下心来——不要浮躁——他们虽已扬尘远去,可不久就会消失在我们身后的。你就放下心坐好吧,一切包在我身上——我是车夫之王啊。你看着吧!’”等内容可知,作者运用语言描写,刻画出“车王”自信乐观、率性洒脱的人物形象,表现出“车王”高超的驾驶技术;结合⑩段“那朋友自称‘勃朗队长’,要求我们和他一同登山。他说他爬山的次数比谁都多——47次——而他兄弟只有37次。除他外,他兄弟是世上最佳的向导——可他自己,对了,请别忘了——他是‘勃朗队长’——这个尊号是非他莫属的”可知,作者细致刻画“勃朗队长”所说的话,突出其说话语无伦次、颠三倒四的特点,但字里行间也表现出“勃朗队长”的自信和乐观。通过对“车王”和“勃朗队长”人物形象的描写,我们可以感受到作者积极乐观、自信豁达的人生态度。

8.示例:①在草坝子安营

②摔伤恶心,呼吸困难

③感到温暖,思绪飞扬,被自然震撼

④再入冰河 9.示例:交代长江考察热及有探险者牺牲在这项事业里,说明“认识长江”是一项既危险又伟大的事业。这次“我”随摄制组接近各拉丹东也是一件危险而又伟大的事情,为下文描写各拉丹东作铺垫,引起读者的关注。 10.运用了拟人的修辞方法,生动形象地写出了雪山的高大威严、令人敬畏,表达了作者对大自然的赞叹之情。 11.示例:运用情景交融的写法,在写景中融入作者的思维,写出风的大与无休止,突出了雪域高原气候的恶劣。 12.示例:人类应对自然怀有敬畏之心,尊重自然,顺应自然,保护自然,与自然和谐相处。

【解析】8.考查提炼概括信息。

由②段中“在各拉丹冬以东几公里处有牛粪可捡的草坝子上,我们搭起牛毛帐篷”可概括出①处答案:在草坝子安营;

由⑤⑥段中“脚下一滑,分外利落地一屁股坐在冰河上,裂骨之痛随之袭来”“头痛,恶心,双脚绵软,呼吸困难”可概括出②处答案:摔伤恶心,呼吸困难;

由⑨⑩段中“置身于冰窟,远比想象的要温暖”“想象着在漫长的时光里,冰川的前进和后退,冰山的高低消长,这波纹是否就是年轮”“是琼瑶仙境,静穆的晶莹和洁白”“小小的我便蜷卧在这巨人之发下”是可概括出③处答案:感到温暖,思绪飞扬,被自然震撼;

由 段中“第二天,仍随大部队进入冰塔林。在滑极了的冰河上一点点挪动,时而也需爬行——人们越发有经验了,在有坡度的地方,就翻身滚将起来——终于过了冰河”可概括出④处答案:再入冰河。

9.考查句段作用。

第①段提到风行一时的“长江考察热”时,说“短短几年里,先后有十多位探险者壮烈献身于这项人类事业”,说明“认识长江”是一项充满危险的事业,结合“勇士”“壮烈献身”可知,作者认为“认识长江”是一项伟大的事业,对探险者牺牲在这项事业里给予充分肯定。同时说明“我随电影摄制组走向各拉丹冬”也是一件危险而又伟大的事情,为下文描写各拉丹东的景色及“我”在各拉丹东的经历作铺垫。

10.考查赏析句子。

“远方白色金字塔的各拉丹冬统领着冰雪劲旅,天地间浩浩苍苍”用“白色金字塔”暗示雪山犹如帝王一般,用了“统领”一词,赋予各拉丹冬雪山以帝王的行为,运用了拟人的修辞方法,生动形象,写出了雪山的高大威严、令人敬畏。

11.考查写作手法。“风一刻不停地呼啸,辨不清它何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息,把冰河上的雪粒纷纷扬扬地扫荡着,又纷纷扬扬地洒落在河滩上,冰缝里”写风的呼啸,是对自然景物的描写。“仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息,把冰河上的雪粒纷纷扬扬地扫荡着,又纷纷扬扬地洒落在河滩上,冰缝里”是作者的联想和想象,在写景中融入作者的思维,情景交融,写出风的大与无休止,突出了雪域高原气候的恶劣。

12.考查阅读感悟的表达。

文章通过描写作者自己跟随电影摄制组到各拉丹冬并见证冰塔林奇观,表现了冰塔林的无穷魅力,歌颂了探险者的献身精神,表达了对大自然伟力的赞叹和对各拉丹冬的热爱、赞美与崇敬之情。

“不见自然生物痕迹”写出格拉丹东附近自然环境的恶劣,“但今天的确有人活在各拉丹冬的近旁”写出人类探索自然的大无畏精神。从文章内容看,作者见证了冰塔林奇观,抒发了对大自然伟力的赞叹。“那些冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发披肩。小小的我便蜷卧在这巨人之发下”,在作者眼中,自然是“巨人”,人类应对自然怀有敬畏之心,尊重自然,顺应自然,保护自然,与自然和谐相处,而不应该总想着去征服自然。据此作答即可。

13.①瀑布迸溅形成的飞雾形成了一道令人惊骇且永不消散的奇景。

②瀑布发出的不绝不灭的震吼撼天动地,包容万千。

③统一和团结使狂放不羁绊的黄河水流的力量排山倒海。

④黄河水流们的前仆后继的献身精神和视死如归的英雄气概。 14.①形容词贬义褒用,生动形象的描述并赞美洪流勇往直前、义无反顾、不可阻挡的英雄气概。

②动词,写出水浪的力量很大。生动形象的表现出水流们视死如归、勇于献身的胆识、勇气和力量。 15.第一问:象征或托物言志。

第二问:文章借“聚为一股,齐心协力地朝狭槽里奔涌喷吐”、“每一滴水珠,每一朵浪花都不分彼此,都争先恐后”、“前仆后继地、毫不间歇也毫不犹豫地继续疯狂朝前”等生动可感的壶口黄河水流形象,象征了人们团结一致、视死如归、勇往直前的豪情壮志。 16.【A】运用了排比的修辞方法,联想丰富,气势磅礴。该句揭示出瀑布撼天动地的声音所展现的勇猛刚烈的气势和悲壮豪雄的精神,表达了作者的崇敬之情。

【B】运用了排比的修辞方法,使文章语言雄壮有力,使作者的赞美之情喷薄而出,连用三个“为什么”引人思考,突出了黄河精神作为我们伟大民族精神内核的强大影响力、感召力和凝聚力,揭示了文章的主旨。

【解析】13.本题考查对文章内容的理解。

根据第⑦段“你便可以远远地看见峡谷里腾起一团团飘冉的云团,那是瀑布迸溅形成的飞雾。飞雾如霞似烟,弥漫在河床上空,形成了一道令人惊骇且永不消散的奇景”可以概括得出:瀑布迸溅形成的飞雾形成了一道令人惊骇且永不消散的奇景。

根据第⑦段“屏息凝听,空气中伴有一种不绝不灭的震吼。好像来自天际,又似乎源于地底;仿佛惊雷滚地,犹如万骏疾走;声音撼天动地包容万千”可以概括得出:瀑布发出的不绝不灭的震吼撼天动地,包容万千。

根据第⑧段“那种疯狂和奋勇的喷扑让坚硬如钢的岩层不得不退让,无法不动容。狂放不羁的黄河水流在壶口的限制下,有了核心,得着凝聚,统一和团结使它们的力量排山倒海”可以概括得出答案:统一和团结使狂放不羁绊的黄河水流的力量排山倒海。

根据第⑧段“瀑布从高处奔涌而下,每一滴水珠,每一朵浪花都不分彼此,都争先恐后,用一种近乎疯狂的急迫向‘壶口’流泻和迸射。它们凝成一团,形成一根根粗大的浪柱,又由这浪柱组合成宽阔的扇面,齐刷刷地向下垂落”、第⑧自然段“一霎时,雾气漫天升腾,而脚下那些没有来得及牺牲的黄河水流们前仆后继地、毫不间歇也毫不犹豫地继续疯狂朝前”可以概括得出:黄河水流们的前仆后继的献身精神和视死如归的英雄气概。

14.本题考查词句的理解与赏析。首先了解词语的本义,然后在具体语境中从表达效果方面分析其含义。

(1)“疯狂”是贬义词,这里贬词褒用,结合“那些在远处看去吼喊奔扑的洪流,在近处看去更有着一种如山倾倒的壮烈”,“疯狂”生动形象的描述并赞美洪流勇往直前、义无反顾、不可阻挡的英雄气概。

(2)“砸”的意思是用沉重的东西对准物体撞击。结合“迸成冲天的水柱,也迸成残酷的碎片”分析,“砸”写出水浪的力量很猛。生动形象地表现出黄河水流们前仆后继地、毫不间歇也毫不犹豫地继续疯狂朝前、视死如归、勇于献身的胆识、勇气和力量。

15.本题考查表现手法。

第一问:《壶口瀑布》是一篇借景抒情的游记散文,采用象征和托物言志的手法,同时运用比喻等多种修辞写景抒情。不是孤立地写景,而是在写景中抒情言志,用黄河水象征着整个中华民族团结一致、万众一心、前仆后继、排除万难、无私奉献的精神。作者托物言志,一是巧妙地融合在具体的描写之中,二是巧妙联想。由小小的壶口瀑布透视黄河博大宽厚的雄壮之美,再由黄河的性格联想到人百折不挠、自强不息、坚韧刚强的民族精神:文章借齐心协力地朝狭槽里奔涌喷吐的黄河水,借黄河水每一滴水珠,每一朵浪花都争先恐后,都前仆后继义无反顾地朝前的形象,象征整个中华民族团结一致、万众一心、前仆后继、排除万难、百折不挠、自强不息、坚韧刚强的民族精神。

第二问:文章借“聚为一股,齐心协力地朝狭槽里奔涌喷吐”、“每一滴水珠,每一朵浪花都不分彼此,都争先恐后”、“前仆后继地、毫不间歇也毫不犹豫地继续疯狂朝前”等生动可感的壶口黄河水流形象,结合结尾“哦,千古黄河,伟大的河,我们民族的母亲河!我们几乎每天都行走在你的身边,也接受着你的泽润,那些日常的行走和接触使我们对你有了一种熟视无睹的平淡和麻木,但是只有此刻,我们才顿然领悟:为什么志士仁人都本能地要到你身边来一览姿容!为什么作家和歌者都虔诚地要到你身边来聆听涛吼!为什么你能够被众口一致地尊为我们伟大民族的不朽魂魄!”作者笔下的黄河象征了人们团结一致、视死如归、勇往直前的豪情壮志。

16.本题考查赏析句子和分析句子内涵。

示例一:【A】“那是一种捶胸哭天的苍凉,又是一种国难共赴的悲壮;是一种无坚不摧的刚烈,又是一种壮士断腕的豪雄;是一种惊天泣鬼的神勇,又是一种众志成城的顽强”运用排比的修辞手法,增强了文章的节奏感和气势,结合第⑦段“屏息凝听,空气中伴有一种不绝不灭的震吼。好像来自天际,又似乎源于地底;仿佛惊雷滚地,犹如万骏疾走;声音撼天动地又包容万千”可知,画线句揭示出瀑布撼天动地的声音所展现的勇猛刚烈的气势和悲壮豪雄的精神,表达了作者的崇敬之情。

示例二:【B】“为什么志士仁人都本能地要到你身边来一览姿容!为什么作家和歌者都虔诚地要到你身边来聆听涛吼!为什么你能够被众口一致地尊为我们伟大民族的不朽魂魄!”连用三个“为什么……”的句式,引发人的深思,运用排比,气势磅礴,一气呵成,结合结尾段“哦,千古黄河,伟大的河,我们民族的母亲河!我们几乎每天都行走在你的身边,也接受着你的泽润,那些日常的行走和接触使我们对你有了一种熟视无睹的平淡和麻木”可知,画线句突出了黄河精神作为我们伟大民族精神内核的强大影响力、感召力和凝聚力,揭示了文章的主旨。

17.D 18.①第一人称“我”的运用,增强叙述的真实感。②“一滴水”的视角,把水拟人化,生动形象,富有感染力;水是丽江的特色,以“一滴水”叙述,视角自由,从时间、空间的维度贯穿全文。 19.这样开篇,增强文章的神秘意味,激发读者的阅读兴趣;同时为下文写“一滴水”的传奇经历做好了铺垫。 20.强调了“丽江坝”和“丽江”的独特;便于抒发人们对丽江坝和丽江的惊喜、赞叹之情。

【分析】17.D.“没有涉及到时间维度的记述”有误,根据第二段中的“有一天”和第六段中的“再次醒来,时间又过去了好几百年”可知本文是从时间、空间的维度展开记述的。故选D。

18.考查人称使用。

一、运用第一人称,增强了叙事的真实性,更易感染读者。

二、运用第一人称,把“一滴水”人格化,运用拟人的修辞,生动形象,富有感染力,激发了读者的阅读兴趣。

三、“水”是丽江的特色景物,借“一滴水”自述前世今生,展现了丽江的古今变迁,既有从高到低的空间叙述,又有从古到今的时间叙述,视角自由转换,贯穿全文。

19.考查分析语段作用。开头两段写我从雪变成了冰,成为玉龙雪山冰川的一部分,又被阳光融化成了一滴水,写我的神奇“变身”,增强了文章的神秘意味,激发了读者的阅读兴趣。联系后文可知,我化为一滴水后,和瀑布里另外的水扑向了山下,从此开始了一段神奇的旅程,见证了丽江的变迁,所以开头两段写我的变身,为下文写一滴水的神奇经历做了铺垫。

20.考查语句赏析。两次强调“丽江坝”,表现了丽江坝的独特,联系后文“那真是一个山间美丽的大盆地”可知,反复的运用,表现了人们看到丽江坝后的惊喜与赞叹之情。同理,两次强调“丽江”,表现了丽江风景的美丽与独特,联系前文对于丽江美丽美景的描写可知,反复的运用,表现了人们看到丽江后的惊喜与赞叹之情,不由得发出惊呼。

21.主要是运用侧面烘托(或侧面描写、衬托)的手法。此处通过渲染主观感受(如心跳、耳聋、眼花、脑子空白等)来写壶口的黄河,好处主要表现在两方面:一是给人身临其境的现场感;二是从侧面烘托壶口黄河的气势与生命力。 22.①站起来的黄河“像个顶天立地的人活了”,体现出自由生命的淋漓尽致的活力(或:表现出“生命在毫无羁绊的状态下的兴奋和放纵”);②经受壶口的考验后,黄河从此便无法阻挡、一往无前(或:“从此便没有什么能挡住她的了,一泻千里,奔流到海不复还”)。 23.①有中国人的肤色;②有中国人强大的生命力;③有中国人的自信与决心;④联系着中国悠久的历史。 24.①“该有人为黄河作传”,因为黄河体现了中国的历史与中国人的精神(或:因为黄河哺育了中华文明);②“那应是中国人的自传”,是指应该由中国人自己为黄河作传,而不是像非洲的尼罗河那样由欧洲人来作传。③中国人通过为黄河作传来表现中国人的历史和精神,所以是“中国人的自传”。

【解析】21.此题考查学生对侧面烘托手法的辨析以及其作用的分析。侧面烘托,是以次要的人或事物衬托主要的人或事物,突出主要的人或事物的特点、性格、思想、感情等。“心跳得能蹦出来,耳朵渐渐聋了,只能看见对方开口,却听不见声音;眼也花了,弥漫着的皆是黄色的旋涡”写出了作者欣赏黄河时的感受,衬托出黄河的气势,给读者留下鲜明的印象。

22.本题考查学生理解文章语句含义的能力。要从全文的主旨和情感基调入手,品味语句所包含、所表达的思想感情。解答此类题时,一定要结合具体的语言环境,也就是文章的整体,仔细体味推敲,透过语言的表象去揣摩领悟其中的深意。“站立起来”形象地写出了黄河的活力,“飞跃”指的是黄河的勇往直前的气势。

23.本题考查重点句子的理解赏析能力。解答时,要求学生对从整体上把握全文思想,筛选出黄河对中华民族的贡献或象征意义。“这才是中国的河”写出了作者作为一个中国人的自豪感。解答时,联系上文对壶口的黄河的描写,可以看出作者为黄河赋予的各种象征意义:带有中国人的肤色,体现了中华民族勇往直前、不屈不挠的精神。结合上述分析,可总结概括出答案。

24.本题考查理解句子含义。作答时,需抓住句子中的关键词语,结合具体语境和文章主旨来分析。这句话中的“作传”是因为黄河体现了中国的历史与中国人的精神,是中华文明的象征,所以要为黄河作传。又因为黄河是中国人的河,所以应由中国人来作传,表现中国人对黄河特殊的感情。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读