2025年山东新人教版第二学期七年级语文期末考试试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 2025年山东新人教版第二学期七年级语文期末考试试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 286.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 新教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-21 21:50:44 | ||

图片预览

文档简介

七年级第二学期语文期末考试试题

(满分150分 时间120分钟)

一、积累与运用(16 分)

人民有信仰,国家有力量,民族有希望。七年级开展 “青春筑梦 家国同行” 主题实践活动,下面是小济写的发言稿,请你帮他修改。

家是最小国,国是千万家【甲】①家国一体,家国同心,既是中华文明薪火相传的深层逻辑,也是中华民族发展进步。家国情怀亘古不变地流淌在国人的血液里。②中华民族之所以能够历经磨难【乙】饱尝艰辛而不屈不挠、历久弥新,根植于民族文化血脉深处的家国情怀居功至伟。

读《邓稼先》,我们感受到邓稼先鲜为人知的为国献身的情怀【丙】读《说和做》,我们感受到闻一多先生________的钻研精神;读《黄河颂》,我们感受到黄河伟大坚强的英雄气魄;读《谁是最可爱的人》,我们感受到志愿军战士坚韧刚强的意志。

③仰望历史的天空,家国情怀闪耀生辉;跨越时间的长河,家国情怀绵延不绝。从历史到现实,这份家国情怀始终激励着人们勇毅前行,在民族危亡之际力挽狂澜,让中华民族生生不息。④我们青少年更应该怀揣家国情怀,憧憬祖国的未来,以青春之我,筑强国之梦,为祖国挥洒自己的热血和汗水。

1.下列字形和加点字的注音,不正确的一项是( )(3 分)

A. 历久弥新(mí) B. 怀揣 C. 不屈不挠(ráo) D. 憧憬

2.填入文段中画横线处的成语,最恰当的一项是( )(3 分)

A. 鹤立鸡群 B. 淋漓尽致 C. 锲而不舍 D. 耐人寻味

3.文段中画横线的句子,有语病的一句是( )(3 分)

A. ① B. ② C. ③ D. ④

4.填入甲、乙、丙三处的标点符号,最恰当的一项是( )(3 分)

A. , , ; B. 。 、 ; C. —— 、 。 D. ! , :

5.小济所在班级举办 “家国心相连” 主题活动,请你帮助他完成下面任务。(4 分)

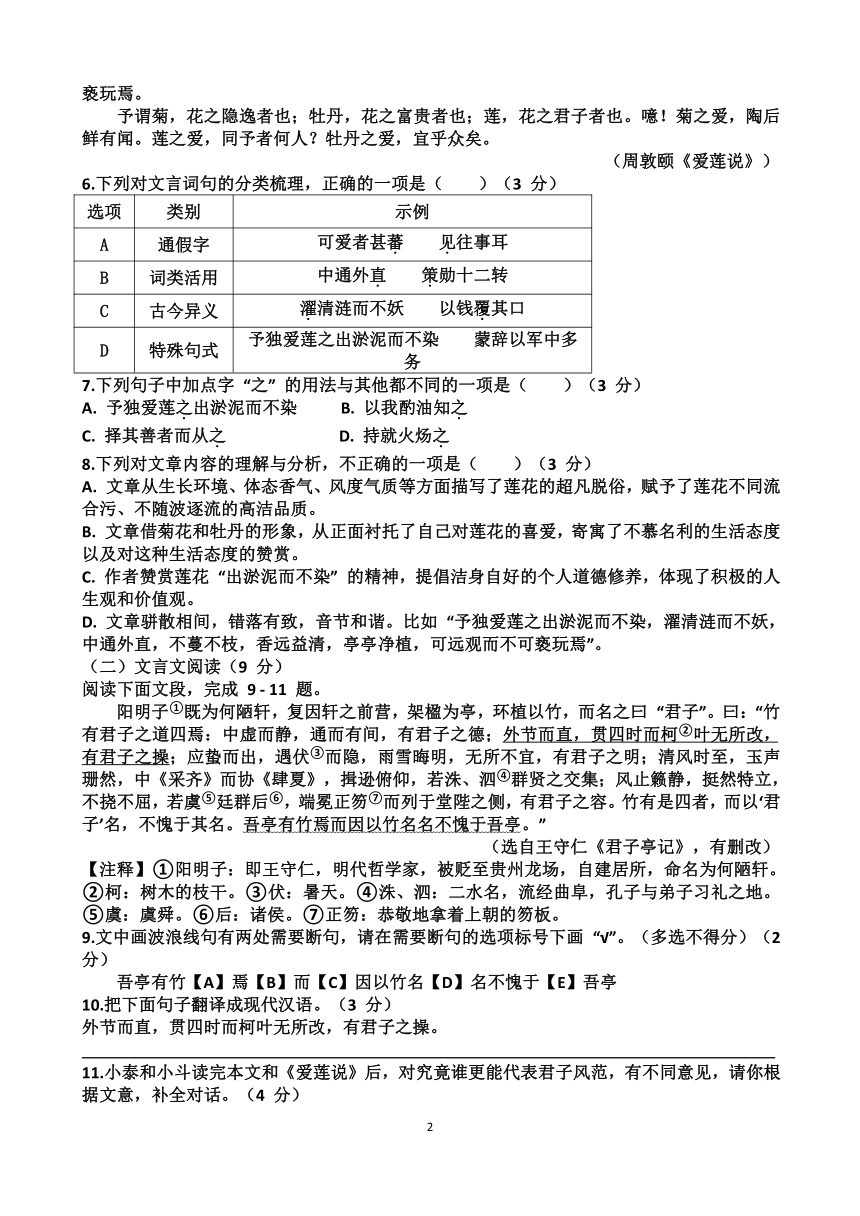

(1) 小济同学根据 “家” 的甲骨文字形和 “国” 的金文字形,为本次活动设计了一幅图标,请你帮他简述他的创意。(提示:观察分析 “家”“国” 两字形态特点及 “活动图标” 构成特点,阐述图标寓意、创意)(2 分)

(2) 小济想用一组排比句为本次活动作总结,请你仿照画波浪线的语句帮他续写一句话。要求:语意连贯,句式、修辞一致。(2 分)

家国是一条奔流不息的长河,我是其中一朵小小的浪花;家国是一首激情澎湃的赞歌,我是其中一个小小的音符; , …… 家与国,哺育了我们每个人的生命,亦是我们每个人的精神归属。她召唤着我们将个人志向融入到家国使命之中,沿着无数前辈的奋斗足迹,勇敢肩负起民族复兴的重任。

二、阅读理解(35 分)

(一)文言文阅读(9 分)

阅读下面文段,完成 6 - 8 题。

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

(周敦颐《爱莲说》)

6.下列对文言词句的分类梳理,正确的一项是( )(3 分)

选项 类别 示例

A 通假字 可爱者甚蕃 见往事耳

B 词类活用 中通外直 策勋十二转

C 古今异义 濯清涟而不妖 以钱覆其口

D 特殊句式 予独爱莲之出淤泥而不染 蒙辞以军中多务

7.下列句子中加点字 “之” 的用法与其他都不同的一项是( )(3 分)

A. 予独爱莲之出淤泥而不染 B. 以我酌油知之

C. 择其善者而从之 D. 持就火炀之

8.下列对文章内容的理解与分析,不正确的一项是( )(3 分)

A. 文章从生长环境、体态香气、风度气质等方面描写了莲花的超凡脱俗,赋予了莲花不同流合污、不随波逐流的高洁品质。

B. 文章借菊花和牡丹的形象,从正面衬托了自己对莲花的喜爱,寄寓了不慕名利的生活态度以及对这种生活态度的赞赏。

C. 作者赞赏莲花 “出淤泥而不染” 的精神,提倡洁身自好的个人道德修养,体现了积极的人生观和价值观。

D. 文章骈散相间,错落有致,音节和谐。比如 “予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉”。

(二)文言文阅读(9 分)

阅读下面文段,完成 9 - 11 题。

阳明子①既为何陋轩,复因轩之前营,架楹为亭,环植以竹,而名之曰 “君子”。曰:“竹有君子之道四焉:中虚而静,通而有间,有君子之德;外节而直,贯四时而柯②叶无所改,有君子之操;应蛰而出,遇伏③而隐,雨雪晦明,无所不宜,有君子之明;清风时至,玉声珊然,中《采齐》而协《肆夏》,揖逊俯仰,若洙、泗④群贤之交集;风止籁静,挺然特立,不挠不屈,若虞⑤廷群后⑥,端冕正笏⑦而列于堂陛之侧,有君子之容。竹有是四者,而以‘君子’名,不愧于其名。吾亭有竹焉而因以竹名名不愧于吾亭。”

(选自王守仁《君子亭记》,有删改)

【注释】①阳明子:即王守仁,明代哲学家,被贬至贵州龙场,自建居所,命名为何陋轩。②柯:树木的枝干。③伏:暑天。④洙、泗:二水名,流经曲阜,孔子与弟子习礼之地。⑤虞:虞舜。⑥后:诸侯。⑦正笏:恭敬地拿着上朝的笏板。

9.文中画波浪线句有两处需要断句,请在需要断句的选项标号下画 “√”。(多选不得分)(2 分)

吾亭有竹【A】焉【B】而【C】因以竹名【D】名不愧于【E】吾亭

10.把下面句子翻译成现代汉语。(3 分)

外节而直,贯四时而柯叶无所改,有君子之操。

11.小泰和小斗读完本文和《爱莲说》后,对究竟谁更能代表君子风范,有不同意见,请你根据文意,补全对话。(4 分)

小泰:莲 “出淤泥而不染”,它的高洁代表了我心中的君子。身处社会中,需要和形形色色的人打交道。只有坚守自己的底线,做一个有原则的人,才称得上君子。

小斗:我认为竹才是我心中的君子,竹 。

(三)诗歌阅读(7 分)

阅读下面诗歌,完成 12 - 13 题。

【甲】晚 春

[唐] 韩愈

草树知春不久归,百般红紫斗芳菲。

杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞。

【乙】苏溪亭

[唐] 戴叔伦

苏溪亭上草漫漫,谁倚东风十二阑。

燕子不归春事晚,一汀烟雨杏花寒。

12.下列对两首诗理解不正确的一项是( )(3 分)

A. 【甲】诗工巧奇特,别开生面。诗人不写百花稀落、暮春凋零,却写草木留春、万紫千红的动人情景。

B. 【甲】诗以拟人化的手法,生动描绘花草树木探得春将归去的消息,便各自施展出浑身解数,万紫千红,吐艳争芳。

C. 【乙】诗中 “苏溪亭上草漫漫” 一句,写出地点和节候。野草茁长,遍地青青,正是早春时节。

D. 【乙】诗全是写景,但又情景交融,春景浓郁迷蒙,心情沉重忧郁,诗韵人情,隽永醇厚。

13.请完成下面的表格,比较两首诗的异同。(4 分)

(四)根据原文默写(10 分)

14.按要求填写相应语句。(共 10 分)

(1) 商女不知亡国恨, 。(杜牧《泊秦淮》)

(2) ,一山放出一山拦。[杨万里《过松源晨炊漆公店》(其五)]

(3) 念天地之悠悠, !(陈子昂《登幽州台歌》)

(4) ,吟鞭东指即天涯。[龚自珍《己亥杂诗》(其五)]

(5) 李商隐《贾生》一诗中,托古讽今,揭示皇帝不顾国计民生的社会现实的诗句是: , 。

(6) 陆游在《游山西村》一诗景物描写中寓含哲理,千百年来被人们广为传诵的名句是: , 。

(7) 《木兰诗》中描写边塞夜景,烘托木兰勇敢坚强的句子是: , 。

三、现代文阅读(31 分)

(一)非连续性文本阅读(12 分)

阅读下面材料,完成 15 - 17 题。

【材料一】

“民以食为天,食以稻为先。” 粮食是历史深层的决定因素,解决好吃饱饭问题始终是各个国家历朝历代的首要之事;粮食也是文明的根基与源头。粮食的影响无处不在。纵观世界,人类主要有两大粮食作物 —— 水稻与小麦。从对环境条件的适应性来看,水稻比小麦占优势。当前在中国,水稻可从海南岛种到黑龙江,种植区域更广。从食用情况来看,稻米食用比小麦方便,稻谷脱壳成米就可直接煮食,而小麦一般得脱壳后加工成面粉才能拿来食用。小麦不大可能做成 “米饭”,但大米可磨成粉,制作食物。

【材料二】

中国的饮食当中,最平常也最离不开的食物就是五谷。据记载,古代 “五谷” 之说始于春秋战国,后来逐渐约定俗成,“五谷” 即指稻、黍、稷、麦、菽五种作物,分别对应着今天的水稻、黄米、小米、小麦和大豆。五谷的概念形成之后相沿了两千多年,这几种粮食作物在全国的粮食供应中,所处的地位常常因时而异。但水稻作为华夏民族主要粮食的地位始终得以维持。

汉朝时期,中原及关中是当时人口最密集的地方,江南人口稀少。那时各地区人口的多少,与当地的粮食产量有着密切的关系。尽管当时水稻在南方很重要,但其总产量远不及北方主要作物 —— 小米。唐代开始,水稻在全国粮食供应中的地位才日益提高,并在唐末登上第一粮食作物宝座。宋真宗年间,从越南引进的优质水稻品种 —— 占城稻在江淮引种成功,而后在东南各省普遍栽种,提高了粮食的总产量,并得以供养宋朝末年创纪录的 1 亿人口。水稻作为首要粮食作物的地位终于得到彻底巩固。到明代,人们有 “今天下育民人者,稻居什七” 一说可见水稻在粮食供给中的重要地位。后来,随着人口的迁徙和垦荒的推进,水稻 “南征北战”,从 “苏湖熟” 到 “湖广熟”,从 “北大荒” 到 “北大仓”,一个个故事记录了水稻与区域文明发展之间的关联。

水稻不仅是续命养身的第一大主粮,还是孕育中华文化和塑造中华文明的重要作物。具有万年稻作史的中国,稻米文化已深入其中,无处不在。稻米文化不仅养成了今天中国人的许多生活习性,更培养了今天中国人的精神气质。

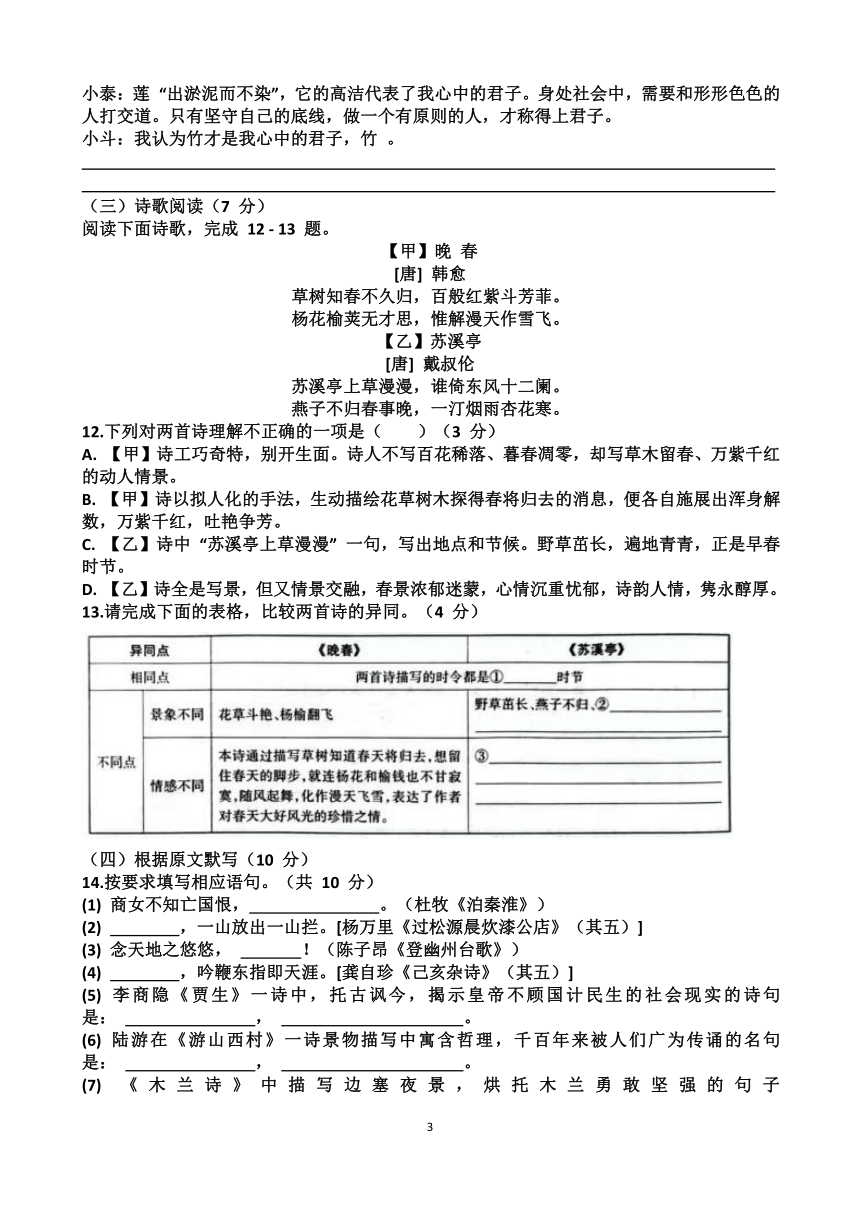

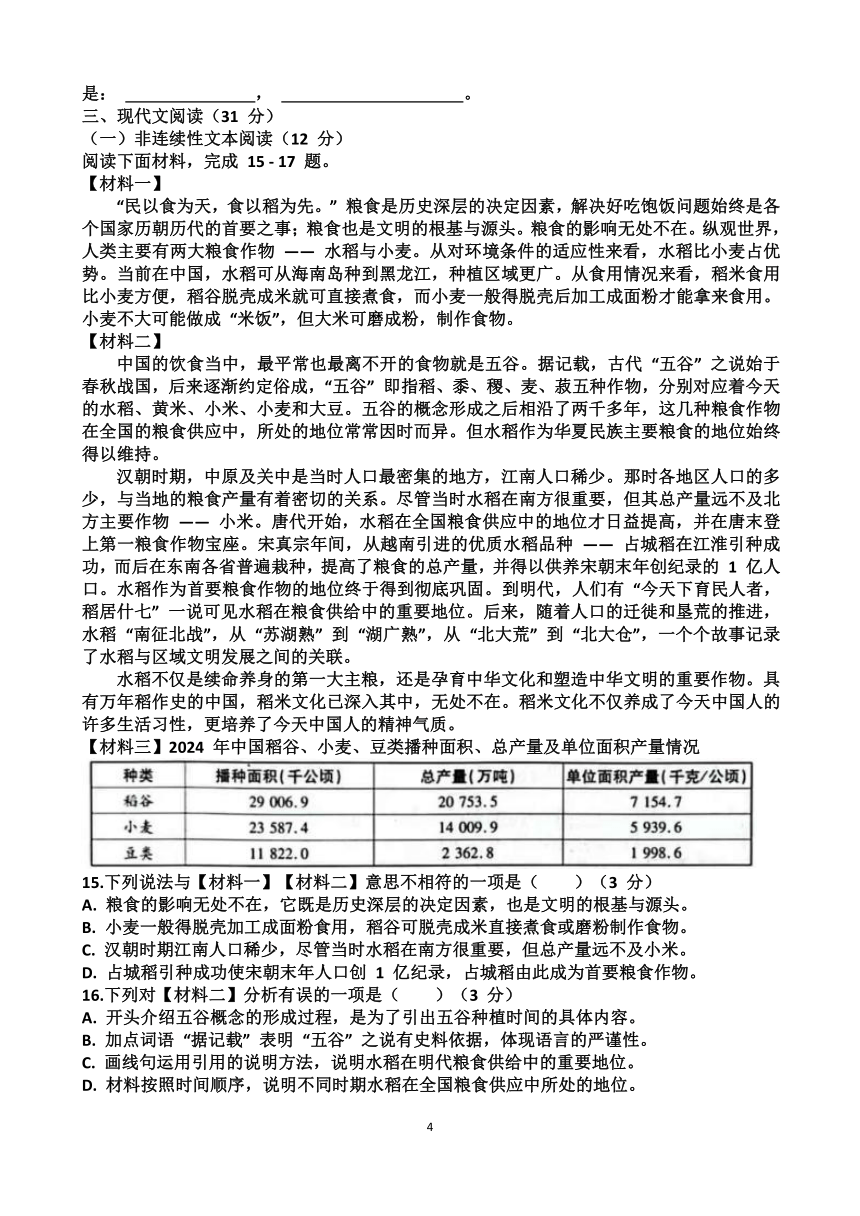

【材料三】2024 年中国稻谷、小麦、豆类播种面积、总产量及单位面积产量情况

15.下列说法与【材料一】【材料二】意思不相符的一项是( )(3 分)

A. 粮食的影响无处不在,它既是历史深层的决定因素,也是文明的根基与源头。

B. 小麦一般得脱壳加工成面粉食用,稻谷可脱壳成米直接煮食或磨粉制作食物。

C. 汉朝时期江南人口稀少,尽管当时水稻在南方很重要,但总产量远不及小米。

D. 占城稻引种成功使宋朝末年人口创 1 亿纪录,占城稻由此成为首要粮食作物。

16.下列对【材料二】分析有误的一项是( )(3 分)

A. 开头介绍五谷概念的形成过程,是为了引出五谷种植时间的具体内容。

B. 加点词语 “据记载” 表明 “五谷” 之说有史料依据,体现语言的严谨性。

C. 画线句运用引用的说明方法,说明水稻在明代粮食供给中的重要地位。

D. 材料按照时间顺序,说明不同时期水稻在全国粮食供应中所处的地位。

17.为什么说 “食以稻为先”?请根据以上三则材料概括原因。(6 分)

(二)文学类文本阅读(19 分)

阅读下面文章,完成 18 - 21 题。

缺口的馒头

曹德权

①血色黄昏,硝烟滚滚。

②日军五十六师团长驱直入,已彻底切断滇缅国际通道,进占怒江西岸,在惠通桥沿岸同中国军队接火,中日双方几十万部队摆开了决战的架势。

③怒江不保,昆明危在旦夕,整个大后方已感触到战争的迫近。

④距惠通桥不到 50 千米的泥泞公路上,开过来五辆重型卡车。第一辆车上,坐着一个穿着军官制服的 “大胡子”。

⑤两小时前,“大胡子” 接到上级的命令:不惜一切代价,将弹药及食品送上惠通桥南高地。这时,坚守惠通桥南高地的耿振华师已到了弹尽粮绝的地步,一个师打到不足一个团的兵力了,全体官兵已有四天没有进过一口食物,士兵们连枪都端不起来了,而他们接到命令是必须再坚守 24 小时。

⑥卡车在公路上疯狂地弹跳着向前冲去,“大胡子” 手提一挺轻机枪,两眼血红,作为带队军官,他明白迟到 1 小时的后果是什么。

⑦可是,不该发生的事发生了。第一辆卡车扎进炮弹坑里,熄火了;随后的四辆卡车也被迫停了下来,前面的路面都布满炮弹坑。全体押车官兵都下了车,奔跑着搬石头填炮弹坑,推车,累得气喘吁吁。

⑧也就是在这个时候,马路上聚集了不少饿得皮包骨头的饥民,怯生生地围着卡车转,也不知是谁喊了一声:车里有白馍!顿时,饥民们像打了强心针般振奋起来,呼啦冲上去钻进车厢,抢吃起馒头来。

⑨“大胡子” 手提轻机枪冲到被抢的车前,嘴角抽搐着,双眼滴血,一咬牙将机枪端起来对准饥民,只听到哗啦啦的枪栓声,全体押车官兵持枪围住了饥民。

⑩就在这时,“大胡子” 的双眼直直地盯着车尾,然后痛苦地闭上了双眼。【甲】在车尾,一个十二三岁的女孩饿得双眼深陷,一双脏兮兮的小手抓住一个馒头,嘴里还咬着另一个馒头,在嘴边啃着的馒头遮住了半张瘦脸,双眼惊恐而哀怜地望着 “大胡子”。

“大胡子” 浑身颤抖着,两幅画面在眼前交替晃过,一边是饿着肚子同鬼子拼命的我军弟兄;一边是手无寸铁、饿得只剩下一口气的小女孩。他丢下机枪,面对饥民们跪了下去,拳砸在头上:“乡亲们,前边守怒江的弟兄们已经四天没有吃饭了,他们空着肚子在与鬼子拼刺刀,你们……”

公路上一片寂静,所有的人如石雕一般愣在那里。

【乙】小女孩怯生生地挪到 “大胡子” 面前,将手里的馒头递到 “大胡子” 手上,然后取下嘴里的馒头也递上去:“叔叔,我不知道这些馍是送到前边去的,这个馍我咬了一个缺口。你给前边打鬼子的叔叔们说一声,请他们不要嫌弃,请他们吃饱了,多杀鬼子…… 好吗?”

“大胡子” 一下抱起小女孩,一个劲儿地点头,无比感激地问小女孩:“你叫什么名字?”

小女孩有气无力地答道:“我叫尤小翠。”

“大胡子” 颤声说道:“好妹妹,等我们打败了鬼子,我一定要让你吃上白馍,一定让你吃饱,好吗?”

【丙】小女孩吃力地点点头,脸上露出稚气的笑。所有的饥民此时都将抓在手里的馒头默默地送回了车上,然后用尽最后一点力气抱起一块块填坑的石头。

车队终于怒吼着沿怒江向前冲去……

一周后,“大胡子” 军官和耿振华师长来到陷车的地方,“大胡子” 手里提着一小袋馒头,他们找一个叫尤小翠的小女孩。

一个老大娘将他们引到一座新的小坟包面前,老大娘说:“尤小翠全家七口人,她是最后一个死去的,她在三天前饿死了!”

“大胡子” 和耿师长 “咚” 地跪在新坟前。

凄厉的枪声伴着一声嚎叫:“小翠妹,所有的中国军人将会为你报仇!小日本,我们中国人不会死绝!”

34 年后,一位将军临死前拿出一个带有缺口且发黑的干馒头,说:“把这馒头的故事…… 讲给…… 小青年们…… 听’。”

18.下列对小说的理解和分析,不正确的一项是( )(3 分)

A. 文章开头惊心动魄的环境描写,交代了故事发生的时间,渲染了战争的残酷,如此开篇,扣人心弦。

B. 文章第⑥段中 “弹跳”“冲” 等词语生动表现了路况之差,车速之猛,侧面表现了军情之紧急。

C. 对于饥民而言,文章第 段中的比喻,形象地描绘出他们在了解内情后,无比震惊意外而又无所适从的情况。

D. 当 “大胡子” 对小女孩说会让她吃饱时,小女孩吃力地点点头,露出稚气的笑。说明小女孩还小,并不知道 “大胡子” 是在骗她。

19.结合语境,赏析第⑥段加点字的表达效果。(4 分)

卡车在公路上疯狂地弹跳着向前冲去。

20.请结合文章【甲】【乙】【丙】三处画线句对小女孩描写的内容,分析这些描写的作用。(6 分)

21.结合文本,谈谈结尾 “34 年后,一位将军临死前拿出一个带有缺口且发黑的干馒头,说:把这馒头的故事…… 讲给…… 小青年们…… 听’” 有什么深意。(6 分)

四、名著阅读(8 分)

22.学校举行《钢铁是怎样炼成的》名著阅读交流会,请你完成下列任务。

(1) 以下是同学们设计的小说人物海报,请你欣赏并仿照示例,结合书体特点和人物形象,说一说为保尔选用相应书体的理由。(4 分)

示例:海报一:“孙悟空” 三个字使用的是行书,行书灵动流畅、变化自如的特点,正如孙悟空的头脑灵活,机智勇敢,自由洒脱。

海报二 :

。

(2) 作为好书推荐官,你需要根据不同读者的读书需求,有理有据地给出推荐理由。请你根据小语或小文的需求,向其推荐《钢铁是怎样炼成的》一书。(4 分)

小语:我最近很迷茫,我对未来有很多向往,想搞好学习,但数学实在太难了,很难坚持下去。有和我一样的人吗?

小文:我热爱小说创作,最近陷入了困境,总感觉写作形式单一,不太吸引人。

我选择向 推荐,推荐理由: 。

五、作文(60 分)

生活,因为有了你的慧眼,每一个角落都会灿若星辰;生活,因为有了你的欣赏,每一个时刻都是春暖花开;生活,因为有了你的珍视,每一次遇见都会是上天神奇的安排。所以,只要你对生活充满爱,美便无处不在。一个人心如花园,便时时刻刻都是春满人间。

请以《我爱这最美时光》为题,写一篇文章。

要求:①联系生活,自定立意;②文体自选(诗歌除外),字数不少于 600 字;③文中不得出现真实的校名、人名;④不得抄袭。

答案

1.答案:C

解析:“不屈不挠” 中 “挠” 应读 “náo”,故选 C。

2.答案:C

解析:“锲而不舍” 指不断努力,符合闻一多钻研精神;“鹤立鸡群” 形容超出一般,“淋漓尽致” 形容表达充分,“耐人寻味” 指意味深长,均不符,故选 C。

3.答案:A

解析:①句 “也是中华民族发展进步” 缺宾语,应为 “也是中华民族发展进步的精神动力”,有语病,故选 A。

4.答案:B

解析:甲处句意完整用句号;乙处 “历经磨难” 与 “饱尝艰辛” 并列用顿号;丙处并列分句用分号,故选 B。

5.(1) 答案:图标由 “家”“国” 变形组成 “囯”,寓意家国一体、心相连,体现 “家国心相连” 主题。

(2) 答案:家国是一幅绚丽多彩的画卷,我是其中一抹淡淡的色彩。

二、阅读理解(35 分)

6.答案:D

解析:A “可爱者甚蕃” 无通假;B “中通外直” 无活用;C “濯清涟而不妖”“以钱覆其口” 无古今异义;D 均为特殊句式,正确。

7.答案:A

解析:A “之” 用于主谓间取消独立性,B、C、D “之” 为代词,故选 A。

8.答案:B

解析:菊花是正面衬托,牡丹是反面衬托,B 理解错误。

9.答案:吾亭有竹【A】√ 焉【B】而【C】√ 因以竹名【D】名不愧于【E】吾亭

10.答案:(竹子)外部有节而且笔直,贯穿四季枝叶没有改变,有君子的节操。

11.答案:竹 “外节而直,贯四时而柯叶无所改,有君子之操;应蛰而出,遇伏而隐,雨雪晦明,无所不宜,有君子之明”,体现君子风范。

12.答案:C

解析:“苏溪亭上草漫漫” 是暮春,非早春,C 理解错误。

13.答案:①暮春;②一汀烟雨杏花寒;③《苏溪亭》通过描写苏溪亭春景,燕子不归,杏花受寒,表达对春光流逝的怅惘和对故乡的思念。

14.(1) 隔江犹唱后庭花 (2) 正入万山圈子里 (3) 独怆然而涕下

(4) 浩荡离愁白日斜 (5) 可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神

(6) 山重水复疑无路,柳暗花明又一村 (7) 朔气传金柝,寒光照铁衣

15.答案:D

解析:占城稻引种成功提高产量供养人口,水稻地位巩固,非占城稻成首要,D 错误。

16.答案:A

解析:开头介绍五谷是为突出水稻地位,非引出种植时间,A 错误。

17.答案:水稻适应性强,种植区域广;食用方便;是首要粮食作物,地位重要;孕育中华文化,培养精神气质;产量高。

18.答案:D

解析:小女孩理解支持,非不知道骗她,D 错误。

19.答案:“疯狂”“弹跳”“冲” 写出车速快、环境差、军情急,表现 “大胡子” 焦急。

20.答案:【甲】外貌动作,写小女孩饥饿可怜;【乙】语言,表现懂事善良;【丙】动作神态,表现希望信任,推动情节,突出主题。

21.答案:将军铭记故事,传承精神,教育青年,表现对牺牲者缅怀,对爱国精神传承。

22.(1) 答案:海报二 “保尔” 用楷书,楷书端庄方正,正如保尔坚定、正直、顽强,有钢铁意志。

(2) 答案:向小语推荐。理由:保尔面对瘫痪失明仍坚持,如他在病榻上坚持写作,小语学数学遇困难,保尔精神鼓励小语坚持。

(满分150分 时间120分钟)

一、积累与运用(16 分)

人民有信仰,国家有力量,民族有希望。七年级开展 “青春筑梦 家国同行” 主题实践活动,下面是小济写的发言稿,请你帮他修改。

家是最小国,国是千万家【甲】①家国一体,家国同心,既是中华文明薪火相传的深层逻辑,也是中华民族发展进步。家国情怀亘古不变地流淌在国人的血液里。②中华民族之所以能够历经磨难【乙】饱尝艰辛而不屈不挠、历久弥新,根植于民族文化血脉深处的家国情怀居功至伟。

读《邓稼先》,我们感受到邓稼先鲜为人知的为国献身的情怀【丙】读《说和做》,我们感受到闻一多先生________的钻研精神;读《黄河颂》,我们感受到黄河伟大坚强的英雄气魄;读《谁是最可爱的人》,我们感受到志愿军战士坚韧刚强的意志。

③仰望历史的天空,家国情怀闪耀生辉;跨越时间的长河,家国情怀绵延不绝。从历史到现实,这份家国情怀始终激励着人们勇毅前行,在民族危亡之际力挽狂澜,让中华民族生生不息。④我们青少年更应该怀揣家国情怀,憧憬祖国的未来,以青春之我,筑强国之梦,为祖国挥洒自己的热血和汗水。

1.下列字形和加点字的注音,不正确的一项是( )(3 分)

A. 历久弥新(mí) B. 怀揣 C. 不屈不挠(ráo) D. 憧憬

2.填入文段中画横线处的成语,最恰当的一项是( )(3 分)

A. 鹤立鸡群 B. 淋漓尽致 C. 锲而不舍 D. 耐人寻味

3.文段中画横线的句子,有语病的一句是( )(3 分)

A. ① B. ② C. ③ D. ④

4.填入甲、乙、丙三处的标点符号,最恰当的一项是( )(3 分)

A. , , ; B. 。 、 ; C. —— 、 。 D. ! , :

5.小济所在班级举办 “家国心相连” 主题活动,请你帮助他完成下面任务。(4 分)

(1) 小济同学根据 “家” 的甲骨文字形和 “国” 的金文字形,为本次活动设计了一幅图标,请你帮他简述他的创意。(提示:观察分析 “家”“国” 两字形态特点及 “活动图标” 构成特点,阐述图标寓意、创意)(2 分)

(2) 小济想用一组排比句为本次活动作总结,请你仿照画波浪线的语句帮他续写一句话。要求:语意连贯,句式、修辞一致。(2 分)

家国是一条奔流不息的长河,我是其中一朵小小的浪花;家国是一首激情澎湃的赞歌,我是其中一个小小的音符; , …… 家与国,哺育了我们每个人的生命,亦是我们每个人的精神归属。她召唤着我们将个人志向融入到家国使命之中,沿着无数前辈的奋斗足迹,勇敢肩负起民族复兴的重任。

二、阅读理解(35 分)

(一)文言文阅读(9 分)

阅读下面文段,完成 6 - 8 题。

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

(周敦颐《爱莲说》)

6.下列对文言词句的分类梳理,正确的一项是( )(3 分)

选项 类别 示例

A 通假字 可爱者甚蕃 见往事耳

B 词类活用 中通外直 策勋十二转

C 古今异义 濯清涟而不妖 以钱覆其口

D 特殊句式 予独爱莲之出淤泥而不染 蒙辞以军中多务

7.下列句子中加点字 “之” 的用法与其他都不同的一项是( )(3 分)

A. 予独爱莲之出淤泥而不染 B. 以我酌油知之

C. 择其善者而从之 D. 持就火炀之

8.下列对文章内容的理解与分析,不正确的一项是( )(3 分)

A. 文章从生长环境、体态香气、风度气质等方面描写了莲花的超凡脱俗,赋予了莲花不同流合污、不随波逐流的高洁品质。

B. 文章借菊花和牡丹的形象,从正面衬托了自己对莲花的喜爱,寄寓了不慕名利的生活态度以及对这种生活态度的赞赏。

C. 作者赞赏莲花 “出淤泥而不染” 的精神,提倡洁身自好的个人道德修养,体现了积极的人生观和价值观。

D. 文章骈散相间,错落有致,音节和谐。比如 “予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉”。

(二)文言文阅读(9 分)

阅读下面文段,完成 9 - 11 题。

阳明子①既为何陋轩,复因轩之前营,架楹为亭,环植以竹,而名之曰 “君子”。曰:“竹有君子之道四焉:中虚而静,通而有间,有君子之德;外节而直,贯四时而柯②叶无所改,有君子之操;应蛰而出,遇伏③而隐,雨雪晦明,无所不宜,有君子之明;清风时至,玉声珊然,中《采齐》而协《肆夏》,揖逊俯仰,若洙、泗④群贤之交集;风止籁静,挺然特立,不挠不屈,若虞⑤廷群后⑥,端冕正笏⑦而列于堂陛之侧,有君子之容。竹有是四者,而以‘君子’名,不愧于其名。吾亭有竹焉而因以竹名名不愧于吾亭。”

(选自王守仁《君子亭记》,有删改)

【注释】①阳明子:即王守仁,明代哲学家,被贬至贵州龙场,自建居所,命名为何陋轩。②柯:树木的枝干。③伏:暑天。④洙、泗:二水名,流经曲阜,孔子与弟子习礼之地。⑤虞:虞舜。⑥后:诸侯。⑦正笏:恭敬地拿着上朝的笏板。

9.文中画波浪线句有两处需要断句,请在需要断句的选项标号下画 “√”。(多选不得分)(2 分)

吾亭有竹【A】焉【B】而【C】因以竹名【D】名不愧于【E】吾亭

10.把下面句子翻译成现代汉语。(3 分)

外节而直,贯四时而柯叶无所改,有君子之操。

11.小泰和小斗读完本文和《爱莲说》后,对究竟谁更能代表君子风范,有不同意见,请你根据文意,补全对话。(4 分)

小泰:莲 “出淤泥而不染”,它的高洁代表了我心中的君子。身处社会中,需要和形形色色的人打交道。只有坚守自己的底线,做一个有原则的人,才称得上君子。

小斗:我认为竹才是我心中的君子,竹 。

(三)诗歌阅读(7 分)

阅读下面诗歌,完成 12 - 13 题。

【甲】晚 春

[唐] 韩愈

草树知春不久归,百般红紫斗芳菲。

杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞。

【乙】苏溪亭

[唐] 戴叔伦

苏溪亭上草漫漫,谁倚东风十二阑。

燕子不归春事晚,一汀烟雨杏花寒。

12.下列对两首诗理解不正确的一项是( )(3 分)

A. 【甲】诗工巧奇特,别开生面。诗人不写百花稀落、暮春凋零,却写草木留春、万紫千红的动人情景。

B. 【甲】诗以拟人化的手法,生动描绘花草树木探得春将归去的消息,便各自施展出浑身解数,万紫千红,吐艳争芳。

C. 【乙】诗中 “苏溪亭上草漫漫” 一句,写出地点和节候。野草茁长,遍地青青,正是早春时节。

D. 【乙】诗全是写景,但又情景交融,春景浓郁迷蒙,心情沉重忧郁,诗韵人情,隽永醇厚。

13.请完成下面的表格,比较两首诗的异同。(4 分)

(四)根据原文默写(10 分)

14.按要求填写相应语句。(共 10 分)

(1) 商女不知亡国恨, 。(杜牧《泊秦淮》)

(2) ,一山放出一山拦。[杨万里《过松源晨炊漆公店》(其五)]

(3) 念天地之悠悠, !(陈子昂《登幽州台歌》)

(4) ,吟鞭东指即天涯。[龚自珍《己亥杂诗》(其五)]

(5) 李商隐《贾生》一诗中,托古讽今,揭示皇帝不顾国计民生的社会现实的诗句是: , 。

(6) 陆游在《游山西村》一诗景物描写中寓含哲理,千百年来被人们广为传诵的名句是: , 。

(7) 《木兰诗》中描写边塞夜景,烘托木兰勇敢坚强的句子是: , 。

三、现代文阅读(31 分)

(一)非连续性文本阅读(12 分)

阅读下面材料,完成 15 - 17 题。

【材料一】

“民以食为天,食以稻为先。” 粮食是历史深层的决定因素,解决好吃饱饭问题始终是各个国家历朝历代的首要之事;粮食也是文明的根基与源头。粮食的影响无处不在。纵观世界,人类主要有两大粮食作物 —— 水稻与小麦。从对环境条件的适应性来看,水稻比小麦占优势。当前在中国,水稻可从海南岛种到黑龙江,种植区域更广。从食用情况来看,稻米食用比小麦方便,稻谷脱壳成米就可直接煮食,而小麦一般得脱壳后加工成面粉才能拿来食用。小麦不大可能做成 “米饭”,但大米可磨成粉,制作食物。

【材料二】

中国的饮食当中,最平常也最离不开的食物就是五谷。据记载,古代 “五谷” 之说始于春秋战国,后来逐渐约定俗成,“五谷” 即指稻、黍、稷、麦、菽五种作物,分别对应着今天的水稻、黄米、小米、小麦和大豆。五谷的概念形成之后相沿了两千多年,这几种粮食作物在全国的粮食供应中,所处的地位常常因时而异。但水稻作为华夏民族主要粮食的地位始终得以维持。

汉朝时期,中原及关中是当时人口最密集的地方,江南人口稀少。那时各地区人口的多少,与当地的粮食产量有着密切的关系。尽管当时水稻在南方很重要,但其总产量远不及北方主要作物 —— 小米。唐代开始,水稻在全国粮食供应中的地位才日益提高,并在唐末登上第一粮食作物宝座。宋真宗年间,从越南引进的优质水稻品种 —— 占城稻在江淮引种成功,而后在东南各省普遍栽种,提高了粮食的总产量,并得以供养宋朝末年创纪录的 1 亿人口。水稻作为首要粮食作物的地位终于得到彻底巩固。到明代,人们有 “今天下育民人者,稻居什七” 一说可见水稻在粮食供给中的重要地位。后来,随着人口的迁徙和垦荒的推进,水稻 “南征北战”,从 “苏湖熟” 到 “湖广熟”,从 “北大荒” 到 “北大仓”,一个个故事记录了水稻与区域文明发展之间的关联。

水稻不仅是续命养身的第一大主粮,还是孕育中华文化和塑造中华文明的重要作物。具有万年稻作史的中国,稻米文化已深入其中,无处不在。稻米文化不仅养成了今天中国人的许多生活习性,更培养了今天中国人的精神气质。

【材料三】2024 年中国稻谷、小麦、豆类播种面积、总产量及单位面积产量情况

15.下列说法与【材料一】【材料二】意思不相符的一项是( )(3 分)

A. 粮食的影响无处不在,它既是历史深层的决定因素,也是文明的根基与源头。

B. 小麦一般得脱壳加工成面粉食用,稻谷可脱壳成米直接煮食或磨粉制作食物。

C. 汉朝时期江南人口稀少,尽管当时水稻在南方很重要,但总产量远不及小米。

D. 占城稻引种成功使宋朝末年人口创 1 亿纪录,占城稻由此成为首要粮食作物。

16.下列对【材料二】分析有误的一项是( )(3 分)

A. 开头介绍五谷概念的形成过程,是为了引出五谷种植时间的具体内容。

B. 加点词语 “据记载” 表明 “五谷” 之说有史料依据,体现语言的严谨性。

C. 画线句运用引用的说明方法,说明水稻在明代粮食供给中的重要地位。

D. 材料按照时间顺序,说明不同时期水稻在全国粮食供应中所处的地位。

17.为什么说 “食以稻为先”?请根据以上三则材料概括原因。(6 分)

(二)文学类文本阅读(19 分)

阅读下面文章,完成 18 - 21 题。

缺口的馒头

曹德权

①血色黄昏,硝烟滚滚。

②日军五十六师团长驱直入,已彻底切断滇缅国际通道,进占怒江西岸,在惠通桥沿岸同中国军队接火,中日双方几十万部队摆开了决战的架势。

③怒江不保,昆明危在旦夕,整个大后方已感触到战争的迫近。

④距惠通桥不到 50 千米的泥泞公路上,开过来五辆重型卡车。第一辆车上,坐着一个穿着军官制服的 “大胡子”。

⑤两小时前,“大胡子” 接到上级的命令:不惜一切代价,将弹药及食品送上惠通桥南高地。这时,坚守惠通桥南高地的耿振华师已到了弹尽粮绝的地步,一个师打到不足一个团的兵力了,全体官兵已有四天没有进过一口食物,士兵们连枪都端不起来了,而他们接到命令是必须再坚守 24 小时。

⑥卡车在公路上疯狂地弹跳着向前冲去,“大胡子” 手提一挺轻机枪,两眼血红,作为带队军官,他明白迟到 1 小时的后果是什么。

⑦可是,不该发生的事发生了。第一辆卡车扎进炮弹坑里,熄火了;随后的四辆卡车也被迫停了下来,前面的路面都布满炮弹坑。全体押车官兵都下了车,奔跑着搬石头填炮弹坑,推车,累得气喘吁吁。

⑧也就是在这个时候,马路上聚集了不少饿得皮包骨头的饥民,怯生生地围着卡车转,也不知是谁喊了一声:车里有白馍!顿时,饥民们像打了强心针般振奋起来,呼啦冲上去钻进车厢,抢吃起馒头来。

⑨“大胡子” 手提轻机枪冲到被抢的车前,嘴角抽搐着,双眼滴血,一咬牙将机枪端起来对准饥民,只听到哗啦啦的枪栓声,全体押车官兵持枪围住了饥民。

⑩就在这时,“大胡子” 的双眼直直地盯着车尾,然后痛苦地闭上了双眼。【甲】在车尾,一个十二三岁的女孩饿得双眼深陷,一双脏兮兮的小手抓住一个馒头,嘴里还咬着另一个馒头,在嘴边啃着的馒头遮住了半张瘦脸,双眼惊恐而哀怜地望着 “大胡子”。

“大胡子” 浑身颤抖着,两幅画面在眼前交替晃过,一边是饿着肚子同鬼子拼命的我军弟兄;一边是手无寸铁、饿得只剩下一口气的小女孩。他丢下机枪,面对饥民们跪了下去,拳砸在头上:“乡亲们,前边守怒江的弟兄们已经四天没有吃饭了,他们空着肚子在与鬼子拼刺刀,你们……”

公路上一片寂静,所有的人如石雕一般愣在那里。

【乙】小女孩怯生生地挪到 “大胡子” 面前,将手里的馒头递到 “大胡子” 手上,然后取下嘴里的馒头也递上去:“叔叔,我不知道这些馍是送到前边去的,这个馍我咬了一个缺口。你给前边打鬼子的叔叔们说一声,请他们不要嫌弃,请他们吃饱了,多杀鬼子…… 好吗?”

“大胡子” 一下抱起小女孩,一个劲儿地点头,无比感激地问小女孩:“你叫什么名字?”

小女孩有气无力地答道:“我叫尤小翠。”

“大胡子” 颤声说道:“好妹妹,等我们打败了鬼子,我一定要让你吃上白馍,一定让你吃饱,好吗?”

【丙】小女孩吃力地点点头,脸上露出稚气的笑。所有的饥民此时都将抓在手里的馒头默默地送回了车上,然后用尽最后一点力气抱起一块块填坑的石头。

车队终于怒吼着沿怒江向前冲去……

一周后,“大胡子” 军官和耿振华师长来到陷车的地方,“大胡子” 手里提着一小袋馒头,他们找一个叫尤小翠的小女孩。

一个老大娘将他们引到一座新的小坟包面前,老大娘说:“尤小翠全家七口人,她是最后一个死去的,她在三天前饿死了!”

“大胡子” 和耿师长 “咚” 地跪在新坟前。

凄厉的枪声伴着一声嚎叫:“小翠妹,所有的中国军人将会为你报仇!小日本,我们中国人不会死绝!”

34 年后,一位将军临死前拿出一个带有缺口且发黑的干馒头,说:“把这馒头的故事…… 讲给…… 小青年们…… 听’。”

18.下列对小说的理解和分析,不正确的一项是( )(3 分)

A. 文章开头惊心动魄的环境描写,交代了故事发生的时间,渲染了战争的残酷,如此开篇,扣人心弦。

B. 文章第⑥段中 “弹跳”“冲” 等词语生动表现了路况之差,车速之猛,侧面表现了军情之紧急。

C. 对于饥民而言,文章第 段中的比喻,形象地描绘出他们在了解内情后,无比震惊意外而又无所适从的情况。

D. 当 “大胡子” 对小女孩说会让她吃饱时,小女孩吃力地点点头,露出稚气的笑。说明小女孩还小,并不知道 “大胡子” 是在骗她。

19.结合语境,赏析第⑥段加点字的表达效果。(4 分)

卡车在公路上疯狂地弹跳着向前冲去。

20.请结合文章【甲】【乙】【丙】三处画线句对小女孩描写的内容,分析这些描写的作用。(6 分)

21.结合文本,谈谈结尾 “34 年后,一位将军临死前拿出一个带有缺口且发黑的干馒头,说:把这馒头的故事…… 讲给…… 小青年们…… 听’” 有什么深意。(6 分)

四、名著阅读(8 分)

22.学校举行《钢铁是怎样炼成的》名著阅读交流会,请你完成下列任务。

(1) 以下是同学们设计的小说人物海报,请你欣赏并仿照示例,结合书体特点和人物形象,说一说为保尔选用相应书体的理由。(4 分)

示例:海报一:“孙悟空” 三个字使用的是行书,行书灵动流畅、变化自如的特点,正如孙悟空的头脑灵活,机智勇敢,自由洒脱。

海报二 :

。

(2) 作为好书推荐官,你需要根据不同读者的读书需求,有理有据地给出推荐理由。请你根据小语或小文的需求,向其推荐《钢铁是怎样炼成的》一书。(4 分)

小语:我最近很迷茫,我对未来有很多向往,想搞好学习,但数学实在太难了,很难坚持下去。有和我一样的人吗?

小文:我热爱小说创作,最近陷入了困境,总感觉写作形式单一,不太吸引人。

我选择向 推荐,推荐理由: 。

五、作文(60 分)

生活,因为有了你的慧眼,每一个角落都会灿若星辰;生活,因为有了你的欣赏,每一个时刻都是春暖花开;生活,因为有了你的珍视,每一次遇见都会是上天神奇的安排。所以,只要你对生活充满爱,美便无处不在。一个人心如花园,便时时刻刻都是春满人间。

请以《我爱这最美时光》为题,写一篇文章。

要求:①联系生活,自定立意;②文体自选(诗歌除外),字数不少于 600 字;③文中不得出现真实的校名、人名;④不得抄袭。

答案

1.答案:C

解析:“不屈不挠” 中 “挠” 应读 “náo”,故选 C。

2.答案:C

解析:“锲而不舍” 指不断努力,符合闻一多钻研精神;“鹤立鸡群” 形容超出一般,“淋漓尽致” 形容表达充分,“耐人寻味” 指意味深长,均不符,故选 C。

3.答案:A

解析:①句 “也是中华民族发展进步” 缺宾语,应为 “也是中华民族发展进步的精神动力”,有语病,故选 A。

4.答案:B

解析:甲处句意完整用句号;乙处 “历经磨难” 与 “饱尝艰辛” 并列用顿号;丙处并列分句用分号,故选 B。

5.(1) 答案:图标由 “家”“国” 变形组成 “囯”,寓意家国一体、心相连,体现 “家国心相连” 主题。

(2) 答案:家国是一幅绚丽多彩的画卷,我是其中一抹淡淡的色彩。

二、阅读理解(35 分)

6.答案:D

解析:A “可爱者甚蕃” 无通假;B “中通外直” 无活用;C “濯清涟而不妖”“以钱覆其口” 无古今异义;D 均为特殊句式,正确。

7.答案:A

解析:A “之” 用于主谓间取消独立性,B、C、D “之” 为代词,故选 A。

8.答案:B

解析:菊花是正面衬托,牡丹是反面衬托,B 理解错误。

9.答案:吾亭有竹【A】√ 焉【B】而【C】√ 因以竹名【D】名不愧于【E】吾亭

10.答案:(竹子)外部有节而且笔直,贯穿四季枝叶没有改变,有君子的节操。

11.答案:竹 “外节而直,贯四时而柯叶无所改,有君子之操;应蛰而出,遇伏而隐,雨雪晦明,无所不宜,有君子之明”,体现君子风范。

12.答案:C

解析:“苏溪亭上草漫漫” 是暮春,非早春,C 理解错误。

13.答案:①暮春;②一汀烟雨杏花寒;③《苏溪亭》通过描写苏溪亭春景,燕子不归,杏花受寒,表达对春光流逝的怅惘和对故乡的思念。

14.(1) 隔江犹唱后庭花 (2) 正入万山圈子里 (3) 独怆然而涕下

(4) 浩荡离愁白日斜 (5) 可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神

(6) 山重水复疑无路,柳暗花明又一村 (7) 朔气传金柝,寒光照铁衣

15.答案:D

解析:占城稻引种成功提高产量供养人口,水稻地位巩固,非占城稻成首要,D 错误。

16.答案:A

解析:开头介绍五谷是为突出水稻地位,非引出种植时间,A 错误。

17.答案:水稻适应性强,种植区域广;食用方便;是首要粮食作物,地位重要;孕育中华文化,培养精神气质;产量高。

18.答案:D

解析:小女孩理解支持,非不知道骗她,D 错误。

19.答案:“疯狂”“弹跳”“冲” 写出车速快、环境差、军情急,表现 “大胡子” 焦急。

20.答案:【甲】外貌动作,写小女孩饥饿可怜;【乙】语言,表现懂事善良;【丙】动作神态,表现希望信任,推动情节,突出主题。

21.答案:将军铭记故事,传承精神,教育青年,表现对牺牲者缅怀,对爱国精神传承。

22.(1) 答案:海报二 “保尔” 用楷书,楷书端庄方正,正如保尔坚定、正直、顽强,有钢铁意志。

(2) 答案:向小语推荐。理由:保尔面对瘫痪失明仍坚持,如他在病榻上坚持写作,小语学数学遇困难,保尔精神鼓励小语坚持。

同课章节目录