第22课《太空一日》--课件(共42张ppt)2024-2025学年统编版语文七年级下册

文档属性

| 名称 | 第22课《太空一日》--课件(共42张ppt)2024-2025学年统编版语文七年级下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-22 11:03:11 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

22 太空一日

杨利伟

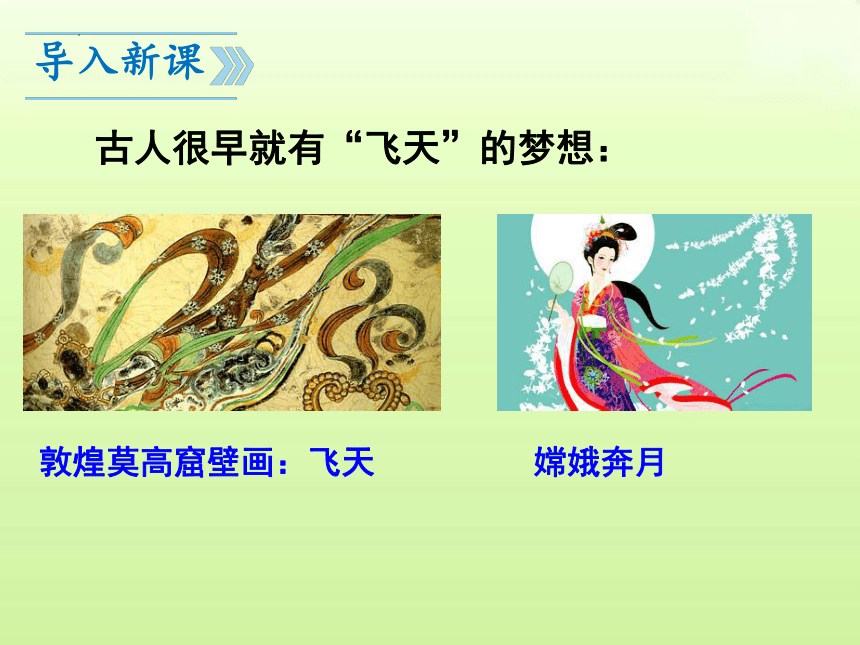

导入新课

古人很早就有“飞天”的梦想:

敦煌莫高窟壁画:飞天

嫦娥奔月

导入新课

导入新课

2003年10月15日9时,我国“神舟五号”载入飞船在酒泉卫星发射中心成功发射,把中国第一位航天员杨利伟送入太空。飞船绕地球14圈后,于10月16日6时23分安全降落在内蒙古主着陆场。这次成功的发射实现了中华民族千年的飞天梦想,标志着中国成为世界上第三个能够独立开展载人航天活动的国家,为进一步的空间科学研究奠定了坚实的基础。

背景链接

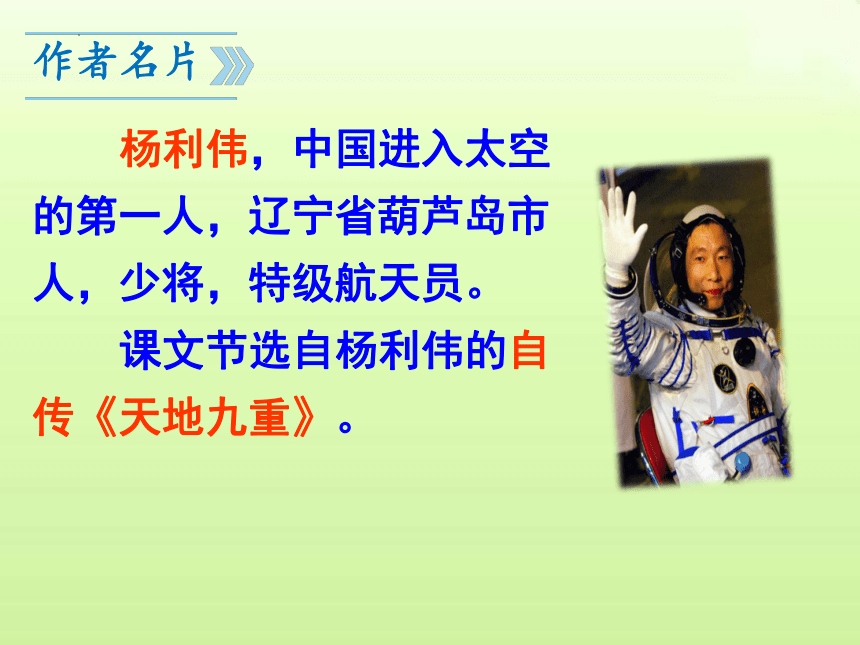

杨利伟,中国进入太空的第一人,辽宁省葫芦岛市人,少将,特级航天员。

课文节选自杨利伟的自传《天地九重》。

作者名片

课本139页

弧

炽热

轮廓

俯瞰

模拟

遨游

严谨

(hú)

(chì)

(kuò)

(fǔ kàn)

(mó nǐ)

(áo)

(jǐn)

稠密

概率

烧灼

五脏六腑

千钧重负

耐人寻味

惊心动魄

(chóu)

(gài lǜ)

(zhuó)

(fǔ)

(jūn)

(nài)

(pò)

读读写写

补充

无虞

舷窗

屏息凝神

(yú)

(xián)

(bǐng)

读读写写

无虞:不用忧虑。虞,忧虑。

炽热:温度高;极热。

俯瞰:从高处往下看。

遨游:漫游;游历。

烧灼:烧、烫,使受伤。

五脏六腑:人体内脏器官的统称,比喻事物的内部情况。

词语解释

千钧重负:比喻很重大的责任。也比喻很沉重的负担。

耐人寻味:意味深长,值得仔细体会琢磨。

惊心动魄:形容使人感受很深,震动很大。

屏息凝神:暂时抑止呼吸,聚集精神,形容高度集中注意力。屏,抑止(呼吸)。

词语解释

快速浏览课文。

1.用一句话概括文章的主要内容。

2.根据小标题,梳理宇航员的飞行历程。

3.本文用四个小标题,来安排结构,有什么好处?

4.作者是按什么顺序安排四个部分的内容的?

整体感知

1.用一句话概括文章的主要内容。

本文展现了我国宇航员首次太空飞行的经历。

整体感知

2.根据小标题,梳理宇航员的飞行历程。

(1)我以为自己要牺牲了

(2)我看到了什么

(3)神秘的敲击声

(4)归途如此惊心动魄

起飞阶段

太空飞行过程中所见

太空飞行过程中所闻

返回阶段

整体感知

第一部分:写火箭发射升空时“我”的独特感受。

第二部分:写作者在太空中看到祖国的感受以及对战友、亲人的惦念,并强调在太空中看不到长城。

第三部分:写“我”克服“本末倒置”这一错觉的经历及“我”在飞船内听到神秘的敲击声。

第四部分:写飞船返回地面的复杂过程及作者由紧张到放心的心路历程。

整体感知

3.本文用四个小标题,来安排结构,有什么好处?

四个小标题使文章结构清晰,层次分明,有助于读者迅速了解全文内容,激发读者的阅读兴趣。

整体感知

4.作者是按什么顺序安排四个部分的内容的?

时间顺序。

整体感知

一、速读第一部分,了解升空过程,及宇航员的感受。

文本解读

1.“神舟五号”飞船升空时,“我”的心理有哪些变化?写这些变化有什么作用?

“我”的心理感受有如下变化:

紧张——稍觉释然——非常痛苦——无法承受,觉得快不行了——从难受的状态中解脱出来,感到从未有过的轻松和舒服。

文本解读

1.“神舟五号”飞船升空时,“我”的心理有哪些变化?写这些变化有什么作用?

写这些,真实再现了作者在飞船中的感受,说明航天员工作的危险,表现了作者无所畏惧、勇于克服困难的精神。

文本解读

2.品味词句。

(1)品析第1段中“几秒钟”“上千吨”的表达效果。

“几秒钟”表明时间之快,“上千吨”写出了数量之多,细腻传神地刻画出了火箭起飞时的温度之高。

文本解读

2.品味词句。

(2)第3段:“我全身用力,肌肉紧张,整个人收缩得像一块铁。”这是什么修辞手法和描写方法?有什么作用?

运用比喻,采用细节描写,形象地写出了火箭起飞时,“我”紧张得全身肌肉极度僵硬的情形。

文本解读

2.品味词句。

(3)第15段:“就这一下,指挥大厅有人大声喊道:‘快看啊,他眨眼了,利伟还活着!’所有的人都鼓掌欢呼起来。”

语言动作描写,表现指挥大厅中紧张的气氛和对航天员杨利伟的关切之情。

文本解读

22 太空一日

杨利伟

第二课时

二、速读第二部分,说说在太空中“我”看到了哪些景象?

文本解读

1.说说在太空中“我”看到了哪些景象?这一部分主要采用的是哪种观察视角?

(1)地球呈一段弧状。

(2)各大洲和各国的方位。

(3)祖国的各个省份、首都北京。

(4)太空中类似棉絮状的物体。

观察视角:俯瞰

观察视角有:平视、仰视、俯视、远望、近看等。

文本解读

2.第23段:“我曾俯瞰我们的首都北京,白天它是燕山山脉的一片灰白,分辨不清,夜晚则呈现一片红晕,那里有我的战友和亲人。”

作者为什么要特别交代俯瞰首都北京的细节?

这个细节描写,表明了作为中国航天员的“我”对祖国的热爱,对战友和亲人的思念之情。

文本解读

3.为什么要写在飞船上看不到长城?写这表现了杨利伟的什么精神品质?

证明“航天员在太空唯一能看到的建筑就是长城”这一传说是不真实的。

杨利伟特别强调这一点,表现了他实事求是、坚持真理、科学严谨的精神(态度)。

文本解读

三、速读第三部分,探寻神秘的敲击声。

文本解读

1.第30段“作为首飞的航天员,出了一些小难题,其他突发的、原因不明的、没有预案的情况还有许多。”这句话有怎样的表达作用?

结构上:总领下文;

内容上:表达了首飞的航天员会遇到许多没有预料到的危险。

文本解读

2.“我”在太空中遇到了哪些“突发的、原因不明的、没有预案的情况”?

(1)产生了“本末倒置”的错觉;

(2)听到了神秘的敲击声。

文本解读

3.在太空中漫游,杨利伟经历了很多神奇的事情。其中,有一件事情非常神秘——“我在太空还遇到一个至今仍然原因不明的情况,那就是时不时出现敲击声。”你觉得杨利伟在太空中遇见的“神秘敲击声”有可能是什么呢?

(1)飞船自身造成的;

(2)物理、化学、生物以及自然现象;(如宇宙中的碎片撞击飞船外壳)

(3)外星文明……

文本解读

四、速读第四部分。

文本解读

1.归途中令“我”“惊心动魄”的事情是什么?

返回舱的舷窗出现裂纹。

2.这一部分主要运用了什么描写方法?有何作用?

心理描写。作者真实而详细地描写了自己的内心感受,拉近与读者的距离,使文章更生动,更能打动人。

文本解读

3.结尾段:“过了几分钟,我隐约听到外面喊叫的声音,手电的光束从舷窗上模糊地透进来。我知道:他们找到飞船了,外边来人了!”

写出了作者胜利的自豪感、如释重负的轻松感。

文本解读

4.“飞船停住了。此时是2003年10月16日6时23分。”航天飞行的时间为什么要写得如此准确?

这个时间是有历史性纪念意义的,这是幸福的时刻,激动人心的瞬间,必将开启我国太空探险的新纪元。

文本解读

1.太空一日,充满紧张和意外。阅读课文,找找看,杨利伟遇到了哪些意外情况?他相应地又有怎样的心理活动或举动?

第一次意外:共振叠加,五脏六腑要碎了。

以为要牺牲了,顽强忍受。

第二次意外:产生“本末倒置”的错觉。

靠意志克服,最终得以适应。

疑难探究

第三次意外:出现神秘敲击声。

很紧张,边听边看,冷静观察。

第四次意外:返程时舷窗出现裂纹。

紧张、担心,通过观察判断应该没事。

第五次意外:抛伞开伞时飞船晃动很大。

不知怎么回事,重视这个过程。

疑难探究

2.杨利伟在文中说“对航天员最基本的要求是严谨”。试着在文中找一些例子,体会航天员严谨、科学的态度。

作者通过观察,认为在太空看不到长城;还叮嘱后来上太空的航天员仔细观察,并询问国际上的很多航天员;

对太空敲击声的确认,试听一年多,总觉不像,所以一直没有签字;

疑难探究

作者在叙述中,对时间、数据等都表述得详细、准确,也反映了严谨、科学的态度。

疑难探究

登上太空的中国航天英雄

神舟五号:杨利伟

神舟六号:费俊龙、聂海胜

神舟七号:翟志刚、刘伯明、景海鹏

神舟九号:景海鹏 、刘旺 、刘洋(女)

神舟十号:聂海胜、张晓光、王亚平(女)

神舟十一号:景海鹏、陈冬

拓展延伸

新华社北京4月27日电(记者李国利、蔡琳琳)随着天舟一号与天宫二号27日晚间成功完成首次“太空加油”,中国航天稳步迈入空间站时代。

19时30分,7天前发射的天舟一号与去年中秋之夜升空的天宫二号,正携手高速飞行在距离地球393公里的太空。

拓展延伸

拓展延伸

22 太空一日

杨利伟

导入新课

古人很早就有“飞天”的梦想:

敦煌莫高窟壁画:飞天

嫦娥奔月

导入新课

导入新课

2003年10月15日9时,我国“神舟五号”载入飞船在酒泉卫星发射中心成功发射,把中国第一位航天员杨利伟送入太空。飞船绕地球14圈后,于10月16日6时23分安全降落在内蒙古主着陆场。这次成功的发射实现了中华民族千年的飞天梦想,标志着中国成为世界上第三个能够独立开展载人航天活动的国家,为进一步的空间科学研究奠定了坚实的基础。

背景链接

杨利伟,中国进入太空的第一人,辽宁省葫芦岛市人,少将,特级航天员。

课文节选自杨利伟的自传《天地九重》。

作者名片

课本139页

弧

炽热

轮廓

俯瞰

模拟

遨游

严谨

(hú)

(chì)

(kuò)

(fǔ kàn)

(mó nǐ)

(áo)

(jǐn)

稠密

概率

烧灼

五脏六腑

千钧重负

耐人寻味

惊心动魄

(chóu)

(gài lǜ)

(zhuó)

(fǔ)

(jūn)

(nài)

(pò)

读读写写

补充

无虞

舷窗

屏息凝神

(yú)

(xián)

(bǐng)

读读写写

无虞:不用忧虑。虞,忧虑。

炽热:温度高;极热。

俯瞰:从高处往下看。

遨游:漫游;游历。

烧灼:烧、烫,使受伤。

五脏六腑:人体内脏器官的统称,比喻事物的内部情况。

词语解释

千钧重负:比喻很重大的责任。也比喻很沉重的负担。

耐人寻味:意味深长,值得仔细体会琢磨。

惊心动魄:形容使人感受很深,震动很大。

屏息凝神:暂时抑止呼吸,聚集精神,形容高度集中注意力。屏,抑止(呼吸)。

词语解释

快速浏览课文。

1.用一句话概括文章的主要内容。

2.根据小标题,梳理宇航员的飞行历程。

3.本文用四个小标题,来安排结构,有什么好处?

4.作者是按什么顺序安排四个部分的内容的?

整体感知

1.用一句话概括文章的主要内容。

本文展现了我国宇航员首次太空飞行的经历。

整体感知

2.根据小标题,梳理宇航员的飞行历程。

(1)我以为自己要牺牲了

(2)我看到了什么

(3)神秘的敲击声

(4)归途如此惊心动魄

起飞阶段

太空飞行过程中所见

太空飞行过程中所闻

返回阶段

整体感知

第一部分:写火箭发射升空时“我”的独特感受。

第二部分:写作者在太空中看到祖国的感受以及对战友、亲人的惦念,并强调在太空中看不到长城。

第三部分:写“我”克服“本末倒置”这一错觉的经历及“我”在飞船内听到神秘的敲击声。

第四部分:写飞船返回地面的复杂过程及作者由紧张到放心的心路历程。

整体感知

3.本文用四个小标题,来安排结构,有什么好处?

四个小标题使文章结构清晰,层次分明,有助于读者迅速了解全文内容,激发读者的阅读兴趣。

整体感知

4.作者是按什么顺序安排四个部分的内容的?

时间顺序。

整体感知

一、速读第一部分,了解升空过程,及宇航员的感受。

文本解读

1.“神舟五号”飞船升空时,“我”的心理有哪些变化?写这些变化有什么作用?

“我”的心理感受有如下变化:

紧张——稍觉释然——非常痛苦——无法承受,觉得快不行了——从难受的状态中解脱出来,感到从未有过的轻松和舒服。

文本解读

1.“神舟五号”飞船升空时,“我”的心理有哪些变化?写这些变化有什么作用?

写这些,真实再现了作者在飞船中的感受,说明航天员工作的危险,表现了作者无所畏惧、勇于克服困难的精神。

文本解读

2.品味词句。

(1)品析第1段中“几秒钟”“上千吨”的表达效果。

“几秒钟”表明时间之快,“上千吨”写出了数量之多,细腻传神地刻画出了火箭起飞时的温度之高。

文本解读

2.品味词句。

(2)第3段:“我全身用力,肌肉紧张,整个人收缩得像一块铁。”这是什么修辞手法和描写方法?有什么作用?

运用比喻,采用细节描写,形象地写出了火箭起飞时,“我”紧张得全身肌肉极度僵硬的情形。

文本解读

2.品味词句。

(3)第15段:“就这一下,指挥大厅有人大声喊道:‘快看啊,他眨眼了,利伟还活着!’所有的人都鼓掌欢呼起来。”

语言动作描写,表现指挥大厅中紧张的气氛和对航天员杨利伟的关切之情。

文本解读

22 太空一日

杨利伟

第二课时

二、速读第二部分,说说在太空中“我”看到了哪些景象?

文本解读

1.说说在太空中“我”看到了哪些景象?这一部分主要采用的是哪种观察视角?

(1)地球呈一段弧状。

(2)各大洲和各国的方位。

(3)祖国的各个省份、首都北京。

(4)太空中类似棉絮状的物体。

观察视角:俯瞰

观察视角有:平视、仰视、俯视、远望、近看等。

文本解读

2.第23段:“我曾俯瞰我们的首都北京,白天它是燕山山脉的一片灰白,分辨不清,夜晚则呈现一片红晕,那里有我的战友和亲人。”

作者为什么要特别交代俯瞰首都北京的细节?

这个细节描写,表明了作为中国航天员的“我”对祖国的热爱,对战友和亲人的思念之情。

文本解读

3.为什么要写在飞船上看不到长城?写这表现了杨利伟的什么精神品质?

证明“航天员在太空唯一能看到的建筑就是长城”这一传说是不真实的。

杨利伟特别强调这一点,表现了他实事求是、坚持真理、科学严谨的精神(态度)。

文本解读

三、速读第三部分,探寻神秘的敲击声。

文本解读

1.第30段“作为首飞的航天员,出了一些小难题,其他突发的、原因不明的、没有预案的情况还有许多。”这句话有怎样的表达作用?

结构上:总领下文;

内容上:表达了首飞的航天员会遇到许多没有预料到的危险。

文本解读

2.“我”在太空中遇到了哪些“突发的、原因不明的、没有预案的情况”?

(1)产生了“本末倒置”的错觉;

(2)听到了神秘的敲击声。

文本解读

3.在太空中漫游,杨利伟经历了很多神奇的事情。其中,有一件事情非常神秘——“我在太空还遇到一个至今仍然原因不明的情况,那就是时不时出现敲击声。”你觉得杨利伟在太空中遇见的“神秘敲击声”有可能是什么呢?

(1)飞船自身造成的;

(2)物理、化学、生物以及自然现象;(如宇宙中的碎片撞击飞船外壳)

(3)外星文明……

文本解读

四、速读第四部分。

文本解读

1.归途中令“我”“惊心动魄”的事情是什么?

返回舱的舷窗出现裂纹。

2.这一部分主要运用了什么描写方法?有何作用?

心理描写。作者真实而详细地描写了自己的内心感受,拉近与读者的距离,使文章更生动,更能打动人。

文本解读

3.结尾段:“过了几分钟,我隐约听到外面喊叫的声音,手电的光束从舷窗上模糊地透进来。我知道:他们找到飞船了,外边来人了!”

写出了作者胜利的自豪感、如释重负的轻松感。

文本解读

4.“飞船停住了。此时是2003年10月16日6时23分。”航天飞行的时间为什么要写得如此准确?

这个时间是有历史性纪念意义的,这是幸福的时刻,激动人心的瞬间,必将开启我国太空探险的新纪元。

文本解读

1.太空一日,充满紧张和意外。阅读课文,找找看,杨利伟遇到了哪些意外情况?他相应地又有怎样的心理活动或举动?

第一次意外:共振叠加,五脏六腑要碎了。

以为要牺牲了,顽强忍受。

第二次意外:产生“本末倒置”的错觉。

靠意志克服,最终得以适应。

疑难探究

第三次意外:出现神秘敲击声。

很紧张,边听边看,冷静观察。

第四次意外:返程时舷窗出现裂纹。

紧张、担心,通过观察判断应该没事。

第五次意外:抛伞开伞时飞船晃动很大。

不知怎么回事,重视这个过程。

疑难探究

2.杨利伟在文中说“对航天员最基本的要求是严谨”。试着在文中找一些例子,体会航天员严谨、科学的态度。

作者通过观察,认为在太空看不到长城;还叮嘱后来上太空的航天员仔细观察,并询问国际上的很多航天员;

对太空敲击声的确认,试听一年多,总觉不像,所以一直没有签字;

疑难探究

作者在叙述中,对时间、数据等都表述得详细、准确,也反映了严谨、科学的态度。

疑难探究

登上太空的中国航天英雄

神舟五号:杨利伟

神舟六号:费俊龙、聂海胜

神舟七号:翟志刚、刘伯明、景海鹏

神舟九号:景海鹏 、刘旺 、刘洋(女)

神舟十号:聂海胜、张晓光、王亚平(女)

神舟十一号:景海鹏、陈冬

拓展延伸

新华社北京4月27日电(记者李国利、蔡琳琳)随着天舟一号与天宫二号27日晚间成功完成首次“太空加油”,中国航天稳步迈入空间站时代。

19时30分,7天前发射的天舟一号与去年中秋之夜升空的天宫二号,正携手高速飞行在距离地球393公里的太空。

拓展延伸

拓展延伸

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读