八年级下册语文第三单元名著导读《经典常谈》课件

文档属性

| 名称 | 八年级下册语文第三单元名著导读《经典常谈》课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-22 15:10:18 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

经典常谈

八年级下册名著导读

朱 自 清

朱自清(1898年11月22日—1948年8月 12日),原名朱自华,号实秋,后改 名朱自清,字佩弦。原籍浙江绍兴,

1898出生于江苏省东海县 ( 今连云港 市东海县平明镇),后随父定居扬州。 朱自清毕业于北京大学,后来到清华 大学任教。中国现代散文家、诗人、

学者、民主战士。他的散文朴素缜密, 清隽沉郁,以语言洗练、文笔清丽著 称。主要作品有诗文集《踪迹》,散 文集《背影》《欧游杂记》《你我》, 文艺论著《读旁恋辨》《论雅俗共赏》

等。

作 者 简 介

《经典常谈》写于1942年,是朱自清先生

介绍中国古代文学、历史、哲学经典的

启蒙读物,内容按照历史发展的脉络, 梳理了包括《说文解字》《周易》《尚 书》《诗经》《三礼》《春秋三传》

《四书》《战国策》《史记》《汉书》、 诸子、诗、文等经典内容,全书见解精 辟,文笔优美,通俗流畅,深入浅出,

是读者了解中国古代文化典籍的经典指 南,也是国学入门书。

简 介

《经典常谈》一书,写作时间在1938到1942年间, 于1942年出版。当时朱自清在昆明西南联合大

学任教。它的写作,是由当时负责统筹中小学 国文教科书编写工作的杨振声建议的。编写这 类普及传统经典知识的书籍,其思想来源应该 是胡适于1923年发起的“整理国故”运动。这 本小册子分十三个专题介绍了一些主要的古代 经典,分别是: 《说文解字》、《周易》、

《尚书》、《诗经》、三礼、《春秋》三传、

四书、 《战国策》、《史记》《汉书》、诸子、 辞赋、诗、文。 可见书中提及的“经典”,并 不仅仅限于儒家的“十三经”,而是取其广义, 包括了群经、先秦诸子、几种史书和一些集部。 尤其能够表现作者独到眼光的是,书中还介绍 了 “小学”的代表性著作《说文解字》。

作品简介

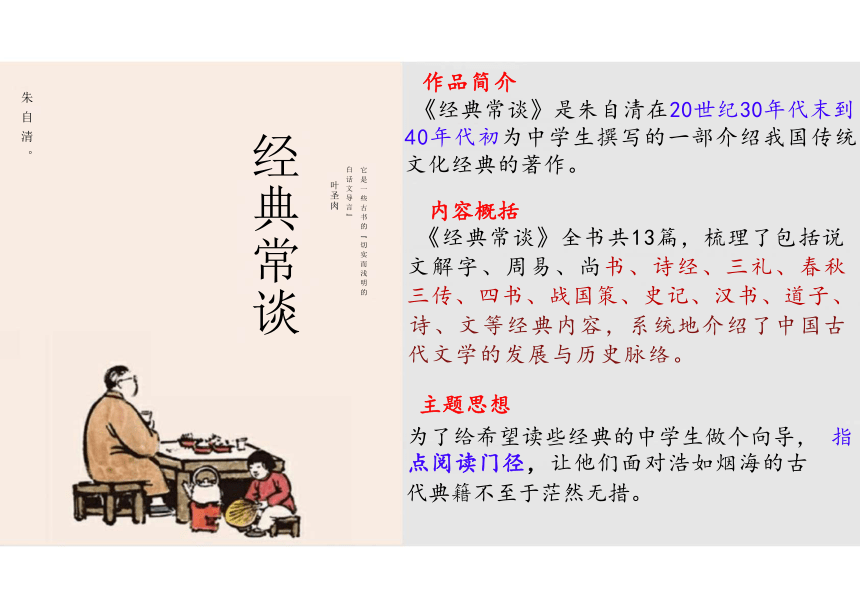

《经典常谈》是朱自清在20世纪30年代末到 40年代初为中学生撰写的一部介绍我国传统 文化经典的著作。

内容概括

《经典常谈》全书共13篇,梳理了包括说 文解字、周易、尚书、诗经、三礼、春秋 三传、四书、战国策、史记、汉书、道子、

诗、文等经典内容,系统地介绍了中国古 代文学的发展与历史脉络。

主题思想

为了给希望读些经典的中学生做个向导, 指 点阅读门径,让他们面对浩如烟海的古

代典籍不至于茫然无措。

经典常谈

朱 自 清 。

它 是 一 些 古 书 的 『 切 实 而 浅 明 的

白 话 文 导 言 』

叶圣肉

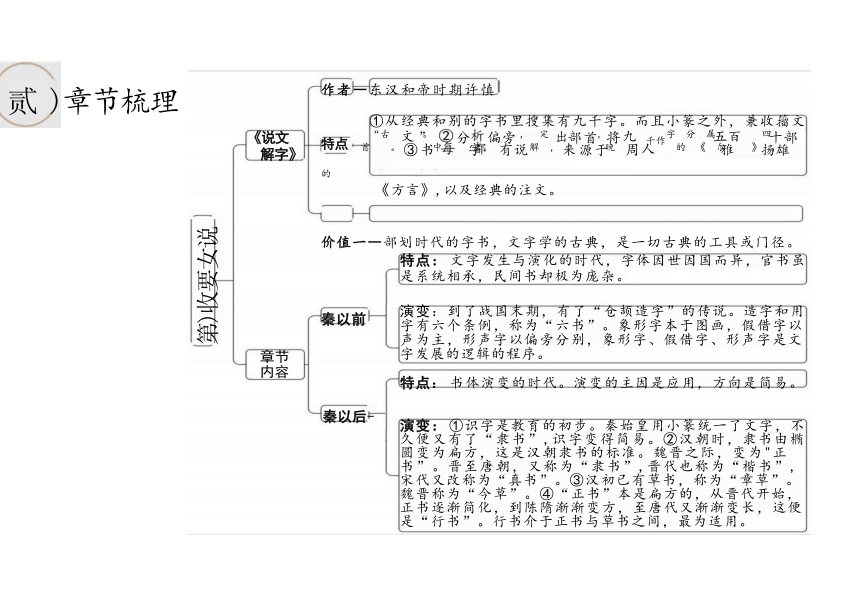

特点: 文字发生与演化的时代,字体因世因国而异,官书虽 是系统相承,民间书却极为庞杂。

演变:到了战国末期,有了“仓颉造字”的传说。造字和用 字有六个条例,称为“六书”。象形字本于图画,假借字以 声为主,形声字以偏旁分别,象形字、假借字、形声字是文 字发展的逻辑的程序。

特点: 书体演变的时代。演变的主因是应用,方向是简易。

演变: ①识字是教育的初步。秦始皇用小篆统一了文字,不 久便又有了“隶书”,识字变得简易。②汉朝时,隶书由椭 圆变为扁方,这是汉朝隶书的标准。魏晋之际,变为"正

书”。晋至唐朝,又称为“隶书”,晋代也称为“楷书”, 宋代又改称为“真书”。③汉初已有草书,称为“章草”。 魏晋称为“今草”。④“正书”本是扁方的,从晋代开始, 正书逐渐简化,到陈隋渐渐变方,至唐代又渐渐变长,这便 是“行书”。行书介于正书与草书之间,最为适用。

作者一东汉和帝时期许慎

①从经典和别的字书里搜集有九千字。而且小篆之外,兼收籀文

特点 首“古。 。中 ,解定, ,晚 千作字的分《属尔 》四, 的

《方言》,以及经典的注文。

价值一一部划时代的字书,文字学的古典,是一切古典的工具或门径。

扬雄

十部

雅

五百

人

九

周

将

于

首

源

部

来

出

有说

偏旁

字

分

书

”

③

文

秦以前

秦以后-

贰 )章节梳理

第)收要女说

《说文

解字》

章节 内容

的

说 。

作

魏

《<说文解字>第 一》 秦以前:战国末期,由于文字统一 需要,进而出现了仓颉造字的传 秦以后:始皇时,文字统一为小篆 又形成隶书; 汉末时,隶书由椭圆变为扁方,称 “汉隶”; 晋之际,隶书变为“正书”; 晋至唐朝,又称为“隶书”,称 “汉隶”为“八分书”;晋代正书 简化形成“行书”,晋代也称为 “楷书”,宋代又改称为“真书” 自已的些于鹽法或朝 需 西 弯 4 飞 — - 动洋个工伙俗人局同人麻稻献按重 T 、 心 可 语 个 计 表 李 三 子 座 时 个 中 排育卿曼音匹也属人地按音白部髻售少…1707 1 开 口 主 乐 美 的 之 平 作 使 发 信 在 古 之 万 安

名三别日上死心旧作作佚日音扮厭廓惊匾

廊之行 中工 列中方王 切开切雨 然 慎 記 等 校 定 金蓉正 哭半 灼俞庚行盛正 屋哭求牛 章切创切居切蒲切药切諸切以切户切之切苦切语 菠里芭后是 苟歪交整 儿切食切居切語切女切楚切昌切承 切子切莫 自旻婆黏翡来用 琼幽决血岛虎户鼓難兮扶巫玉竹解拜丰忽骨 妄放候毒遇瞿遣在二白劣旻 教入设律建 切开切呼切菜切工切胡切武切陟字切古切古甫切古切九切息切疾切火字切古切所切全 鼻目 酱 l上72 介 L 二 只 米 北宋本校刊 力食瘐。古虎喜豈到号三甘之箕對耒六肉 切乘切知切呼切墟切胡切古切居 人公寒丹罔敲候豆俱亏伐日之 角解筋 切秦切都切五切徒切羽切王切 古切居 外會短青承皿啓豐稚旨亥房筒左 牢 刀 切古切合切武切应切鹰切奴切期 切 都 小受奔立流健官荏二鼻六木目 卜朱儿姿置 切平切於切市切胡切父切莫 酗明 子蚪州合牌互节力 切啡切邡切徂切工切彼切九 爻肖印 效商臣 几料充要虾原

闽

泰

當 周 小 的 鞭 悠 苗 有 見

救依善雅雕鄙从古做酒天雕左厭

耳 扁 计 混 们 且 便

貌会心山下百作怕本以皆按丁的借自

汲古閣藏板

制点绿惠了马粘苜入習悲眉蕃粉疼阳警 切五切震切都切徒切假切武

想

管 上 节 色 山

聲 指

按苎

歪颦

献 形 柱

径才

厭

以

…d

字

后

纪录,卜筮官将卦爻辞按着卦爻的顺序编辑起来,便成了《周易》这部书。

①战国末期,道家、阴阳家学说盛行,儒家受两派影响,对《周易》的卦爻辞作

了种种新解释,借着卦爻辞发扬儒家哲学。这种新解释的内容,便是所谓《易

传》。②《易传》中间较有系统的是彖辞和象辞。象辞断定一卦的涵义—— “象”

| 是”。“ 思《。文 辞》推《 和》 象。,《 “ 释” 现;在《 》“ 挥

宇宙观人生观,偶然也有分别解释卦爻的话。《系辞》是最重要的一部《易传》。 ③到了汉代,新发现了《说卦》《序卦》《杂卦》三种传,后来称为《逸易》。

《说卦》推演卦象,说明某卦的观念象征着自然界和人世间的某些事物。《序卦》 说明六十四卦排列先后的道理。《杂卦》比较各卦意义的同异之处。

汉代, 《易》上升为儒家“六经”之首

发

观

系辞

所谓

乾坤两卦

字相当于

解

象

言》

个

文

这

两传

爻的

辞

卦

系

演

言

象

有

意

还

的

此

断

念

就

商民用甲骨卜吉凶,然后便将卜的人、卜的日子、卜的问句等用刀笔刻在甲骨上, 这便是卜辞。周朝用筮法辅助卜法,筮法里六十四卦, 一卦有六画,每画叫作一 爻。断定吉凶的辞,原叫作繇辞, “繇”是抽出来的意思。繇辞有属于卦的总体

起源的,有属于各爻的;所以后来分称为卦辞和爻辞。这种卦爻辞也是卜筮官的占筮

演变

地位

贰 )章节梳理

《 〉 周 易 ) 第 二 》

《〈周易〉第二》

战国末期道家、阴阳 学说盛行,儒家借卦 爻辞发扬儒家哲学, 留存下来的便是《 易 传 》;此外还有《文 言》 《系辞》两传; 到了汉代,又新发现 了《说卦》《序卦》 《杂卦》三种传,后 称为 《逸易》。

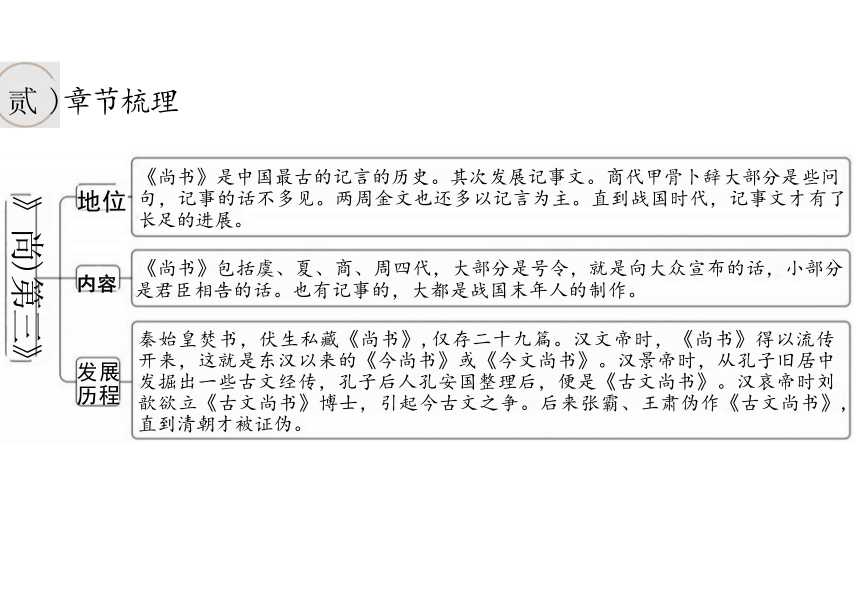

《尚书》是中国最古的记言的历史。其次发展记事文。商代甲骨卜辞大部分是些问 句,记事的话不多见。两周金文也还多以记言为主。直到战国时代,记事文才有了 长足的进展。

《尚书》包括虞、夏、商、周四代,大部分是号令,就是向大众宣布的话,小部分 是君臣相告的话。也有记事的,大都是战国末年人的制作。

秦始皇焚书,伏生私藏《尚书》,仅存二十九篇。汉文帝时,《尚书》得以流传 开来,这就是东汉以来的《今尚书》或《今文尚书》。汉景帝时,从孔子旧居中 发掘出一些古文经传,孔子后人孔安国整理后,便是《古文尚书》。汉哀帝时刘 歆欲立《古文尚书》博士,引起今古文之争。后来张霸、王肃伪作《古文尚书》, 直到清朝才被证伪。

地位

内容

发展 历程

》尚)第三》

贰 )章节梳理

<尚书>第三》

《尚书》包括虞、夏、商、

周四代,大部分是号令,就 是向大众宣布的话,小部分 是君臣相告的话。也有记事 的,大都是战国末年人制作

尚 肃

豹 變 瘠 藏 板

案表原

尧 … 。已未冬先生文公今沈作壹

出不季臣之反杯大个友川量字木平璧

式的容到方有去看较胜以或有的中不壹

重黑作大发民乃备壹发及曲和指不会

言1去凳省之人~整重書以着其

叠长烧在其车。用其力也丢壹着事有

修中已见其效声着名中有不反准書发以

的先生交圣年始克成名

离 中 容 社 的 。 之 教 ; 帝 … 王

见 横 见 以 麦 怂 瘟 奥 止 生 於 数 鼓 之

天下之大稻大法载此素恣

人 代

灵 实

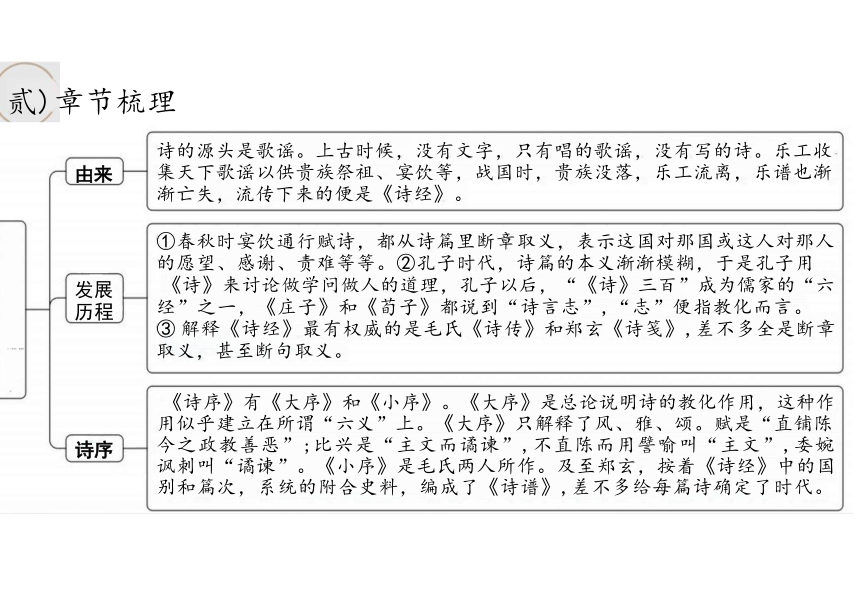

由来

诗的源头是歌谣。上古时候,没有文字,只有唱的歌谣,没有写的诗。乐工收 集天下歌谣以供贵族祭祖、宴饮等,战国时,贵族没落,乐工流离,乐谱也渐 渐亡失,流传下来的便是《诗经》。

《〈诗经〉第四》 发展 历程 诗序

①春秋时宴饮通行赋诗,都从诗篇里断章取义,表示这国对那国或这人对那人 的愿望、感谢、责难等等。②孔子时代,诗篇的本义渐渐模糊,于是孔子用

《诗》来讨论做学问做人的道理,孔子以后,“《诗》三百”成为儒家的“六 经”之一,《庄子》和《荀子》都说到“诗言志”,“志”便指教化而言。

③ 解释《诗经》最有权威的是毛氏《诗传》和郑玄《诗笺》,差不多全是断章 取义,甚至断句取义。

《诗序》有《大序》和《小序》。《大序》是总论说明诗的教化作用,这种作 用似乎建立在所谓“六义”上。《大序》只解释了风、雅、颂。赋是“直铺陈 今之政教善恶”;比兴是“主文而谲谏”,不直陈而用譬喻叫“主文”,委婉 讽刺叫“谲谏”。《小序》是毛氏两人所作。及至郑玄,按着《诗经》中的国 别和篇次,系统的附合史料,编成了《诗谱》,差不多给每篇诗确定了时代。

贰)章节梳理

《〈诗经〉第四》

春秋时通行赋诗;孔子时代,用《诗》讨论做

学问做人的道理;孔子以后, “《诗》三百” 成为儒家的“六经”之一

“天地君亲师”,天地代表生命的本源。亲是祖先的意思,祖先是家族的本 源。君师是政教的本源。人情不能忘本,所以供奉着这些。荀子称这些为礼 的“三本”。

政治制度:贵贱有别,长幼有序,各司其职。

宗教仪式:天子诸侯祭天地山川,子孙祭祀祖先。

风俗习惯:居丧、婚姻、宴会等,人际关系。

礼乐并称,乐是礼的一部分。乐包括歌和舞,乐声的绵延和融和也象征着天地 万物的“流而不息,合同而化”。这便是乐本。

关于礼,汉代学者所传习的有三种经和无数的“记”。那三种经是《仪礼》 《礼古经》《周礼》。《礼古经》已亡佚,《仪礼》大约是当时实施的礼制, 《周礼》则是一套理想的政治制度。

《礼记》是儒家杂述礼制、礼制变迁的历史,或礼论之作。《礼记》是一个 广泛的名称,这些“记”里包含着《礼古经》的一部分。汉代流传到现在的 只有《大戴记》和《小戴记》。后世所称《礼记》,多半专指《小戴记》。 大戴是戴德;小戴是戴圣。

三本

礼治

礼乐

发展 历程

》臣魏花川

贰 )章节梳理

《三礼第五》

汉代学者所传习的有三种经和无数的“记”,

三种经是《仪礼》 《礼古经》 《周礼》 ;

“记”是儒家杂述礼制、礼制变迁的历史,或礼述之作。 汉代的“记”很多,流传到现在的只有三十八篇《大戴 记》和四十九篇《小戴记》。

《 春 秋 》 孔子所编。《春秋》是我国现存第一部编年史。

①三传为《左传》《公羊传》《榖梁传》,按三传的看法,《春秋》大 义可以从两方面说:明辨是非,分别善恶,提倡德义,从成败里见教训, 这是一;夸扬霸业,推尊周室,亲爱中国,排斥夷狄,实现民族大一统 的理想,这是二。前者是人君的明鉴,后者是拨乱反正的程序。

②三传之中,《公羊传》《榖梁传》两家全以解经为主,左氏却以叙事 为主。《公羊传》《穀梁传》以解经为主,所以咬文嚼字得更利害些。

③《左传》传为鲁国左丘明依《春秋》而作。参考群籍,详述史事,征 引孔子和别的“君子”解经评史的言论,吟味书法,自成一家言。

“春秋”是古代记事史书的通称。传说这部《春秋》是孔子作的,至少是

贰 )章节梳理

《 〈 春 秋 〉 三 传

三传

》

第

六

语

附

国

〈

〉

)

(

《<春秋>三传第六(<国语>附)》

三传为《左传》《公羊传》《榖梁传》 ,

三传特别注重《春秋》的劝惩作用。

三传解释经文时,常常不顾上下文穿凿附会

起来;三传之中,公羊榖梁均以解经为主,

左氏却以叙事为主,参考群籍,详述史事。

。

② 《中庸》是传授心法的书,是子思记下来传给孟子的,书中人生哲理意味 深 长 。

③《论语》是孔子弟子们记的。这部书不但显示了一个伟大的人格——孔子, 并且让读者学习许多做学问做人的道理:如“君子”“仁”都是可以终身应

用 的 。

④《孟子》据说是孟子本人和弟子公孙丑、万章等共同编定的。书中说“仁” 兼说“义”,分辨“义” “利”甚严;而辩“性善”,影响更大。

《大学》是可以知道古人做学问的程序。《论语》《孟子》不如这部书分明易 晓。朱子将《中庸》放在第三步,和《大学》《论语》《孟子》合为“四书”。 后来朝廷规定“四书”为科举用书。不过朱子教人读“四书”,为的成人,后 来人读“四书”,却重在猎取功名;这是不合于他提倡的本心的。

贰)章节梳理

① 《礼记》里的《大学》,本是一篇东西,朱子给分成经一章,传十章。

因为《大学》《中庸》篇页不多,合为一本;而后《大学》《中庸》《论语》 《孟子》的顺序约定俗成了。

四书

由来

《 四 书 第 七 》

四书 顺序

《四书第七》

《四书》按照普通的顺序是《大学》《中庸》 《论语》 《孟子》 ;

《五经》是《易》 《书》《诗》《礼》《春秋》 。 《礼记》里的《大 学》,本是一篇东西,朱子给分成经一章,传十章,传是解释经的。 《中庸》是孔门传授心法的书,是子思记下来传给孟子的。书中所述 的人生哲理,意味深长。

《论语》是孔子弟子们记的,能够让读者学习许多做学问做人的道理: 如“君子"“仁"“忠恕",如“时习”“阙疑"“好古"“隅

反"“择善"“困学”等,都是可以终身应用的。

《孟子》据说是孟子本人和弟子公孙丑、万章等共同编定的。

战国时期诸国关系紧张,战争随时可起,担负外交的策士开始受到重用。当时各 国所重的是威势,策士所说原不外战争和诈谋;但要因人因地进言,广博的知识 和微妙的机智都是不可少的。汉代刘向在汉初著名说客蒯通整理和润饰的基础上, 把这些策士的说辞,编成了《战国策》。

文辞妙绝。把策士铺陈的伟丽,叱咤的雄豪,都传达了出来,那些曲折微妙的声 口,也丝丝入扣,千载如生。读来如闻其语,如见其人。

所记上接春秋时代,下至楚汉兴起为止,共二百零二年(公元前403—前202年), 是一部重要的古史。所谓战国时代,便指这里的二百零二年;而战国的名称也是 刘向在这部书的序里定出的。

发 展 由来

艺术 特色

贰 )章节梳理

《 〈 战 国 策 》 第 八 》

《〈战国策〉第八》

战国时期诸国关系紧张,战争随时可 起,担负外交的策士开始受到重用。 当时各国所重的是威势,策士所说原 不外战争和诈谋;但要因人因地进言, 广博的知识和微妙的机智都是不可少 的。汉代刘向在汉初著名说客蒯通整 理和润饰的基础上,把这些策士的说 辞,编成了《战国策》。

司马迁早年受学于孔安国、董仲舒,漫游各地,了解风俗,采集传闻。初任 郎中,奉使西南。二十八岁任太史令,继承父业,著述历史。后因替李陵败 降之事辩解而受宫刑,调任中书令,发奋继续完成所著史籍。他以“究天人 之际,通古今之变,成一家之言”的史识创作了中国第一部纪传体通史《史 记》,汉人称为《太史公书》。

《史记》虽然窃比《春秋》,却并不用那咬文嚼字的书法,只据事实录,使 善恶自见。书里时有著者牢骚之辞,却增加了书的情韵。后世论文的人也因 此推尊《史记》。

《史记》体例有五:十二本纪,记帝王政迹,是编年的。十表,以分年略记 世代为主。八书,记典章制度的沿革。三十世家,记侯国世代存亡。七十列 传,类记各方面人物。

《史记》以后,续作很多,但不是偏私,就是鄙俗;班彪加以整理补充,著

了六十五篇《后传》。他详论《史记》的得失,大体确当不移。这部书没有

流传下来,但他的儿子班固的《汉书》是用它作底本的。班固著《汉书》未|

完成而卒,其妹班昭奉汉和帝命与马续参考皇家藏书,续写班固遗作。

汉代是个辞赋的时代,所谓“华”,便是辞赋化。《史记》当时还用散行文 字;到了《汉书》,便弘丽精整,多用排偶,句子也长了。这正是辞赋的影响。

班固首创断代史,删润旧文, “述而不作”。他删润的地方,颇有别裁,决 非率尔下笔。有阙略的,有隐晦的,经他润色,便变得详明。

《史记》“文直而事核”,《汉书》 "文赡而事详”。司马迁感慨多,微情 妙旨,时在文字蹊径之外;《汉书》却一览之余,情词俱尽。但是就史论史, 班固也许比较客观些,比较合体些。

《史记》《汉书》二书,文质和繁省虽然各不相同,而所采者博,所择者精,

却是一样;组织的弘大,描写的曲达,也同工异曲。二书并称良史,决不是

偶然的。

《史记》创了“纪传体”,叙事自黄帝以来到著者当世,就是汉武帝的时候, 首尾三千多年。《汉书》采用了《史记》的体制,却以汉事为断,从高祖到 王莽,只二百三十年。后来的史书全用《汉书》的体制,断代成书;二十四 史里,《史记》、《汉书》以外的二十二史都如此。这些也都被称为“正史”。 《史记》、《汉书》,可以说都是"正史"的源头。

《汉书》

异同

地位

贰)章节梳理

之要聚《

《史记》

《<史记> <汉书>第九》

司马迁早年漫游各地,了解风俗,采集传闻。他以“究天人之际,

通古今之变,成一家之言”的史识创作了中国第一部纪传体通史

《史记》,汉人称为《太史公书》。 《史记》体例有五:十二本纪, 记帝王政迹,是编年的;十表,以分年略记世代为主;八书,记典 章制度的沿革;三十世家,记侯国世代存亡;七十列传,类记各方 面人物。

《史记》以后,续作很多,但不是偏私,就是鄙俗;班彪加以整理 补充,著了六十五篇《后传》。

史记

下层失业流民,多半会成为武士。墨家的创始者墨翟便出于武士,“墨”原是做 苦工的犯人的意思,墨家本是贱者,也就不辞用这个诨名自称他们的学派。墨家 是有团体组织的,他们的首领叫作“巨子”,他们不但是打仗的专家,并且是制 造战争器械的专家。但墨家和别的武士不同,他们反对侵略,提倡“非攻"“兼 爱”,主张"节用""非乐"。

道家反对一切文化和制度。道家出于隐士,他们看见时世太乱,难以挽救,便消 极起来,对于世事,取一种不闻不问的态度。后来杨朱将这种态度理论化了,建 立“为我”的学说。他主张“全生保真,不以物累形”,老子、庄子的学说也从 此出发。老子主张顺应自然,无为而为,无治而治;庄子更进一步,主张绝对的 自由、绝对的平等,老庄两派汉代总称为道家。

法家出于“法术之士”。贵族政治崩坏,法术之士便创一种新的政治方法帮助当 时的君主整理国政,这就是法治。法术之士有重势、重术、重法三派,而韩非子 集其大成。

古代贵族养着礼、乐专家,也养着巫祝术数专家。礼、乐专家后来沦为儒士;巫 祝术数专家便沦为方士。汉代所称的阴阳家便出自方士,古代术数注意于所谓“天 人之际”,以为天道人事互相影响。战国末年有些人更将这种思想推行起来,并 加以理论化,使它成为一贯的学说,这就是阴阳家。

秦相吕不韦编撰《吕氏春秋》,想化零为整,集合众长,统一思想,但他的基调 却是道家。汉武帝时期淮南王刘安效仿吕不韦编撰《淮南子》,也以道家为思想 基调,想要统一思想。然而最后成功的人却是董仲舒,他向汉武帝谏言“罢黜百 家,独尊儒术”,帝王用功名利禄提倡儒学,儒学统于一尊。

春秋末年,封建制度开始崩坏,在这个大变动当中,一些才智之士对于当前的情 势,有种种的看法,有种种的主张;他们都想收拾那动乱的局面,让它稳定下来。 他们根据自己的见解各说各的,都“持之有故,言之成理”。这便是诸子之学,

大部分可以称为哲学。

第一个开门授徒的是孔子。孔子主张有教无类,是第一个将学术民众化的人。孔 子之后有孟子、荀子。儒士多半是上层社会的失业流民,儒家所拥护的制度,所 讲所行的道德也是上层社会所讲所行的。

学 派

思想

统一

贰 )章节梳理

社会 背景

《 诸 子 第 十 》

《诸子第十》

春秋末年,周王室衰弱,礼崩乐坏,在 这个大变动当中, 一些才智之士“持之有 故,言之成理”。这便是诸子之学,大部 分可以称为“哲学”。诸子都出于职业的 “士”。 “士”本是封建制度里贵族的末 一级,但到了春秋战国之际, “士”成了 有才能的人的通称。

漫画国学系列

选萃

C 待画业旅让

逼

屈原因遭贵族排挤诽谤,被先后流放至汉北和沅湘流域。楚国郢都被秦军攻 后,自沉于汨罗江,以身殉楚国。《楚辞》中《离骚》和《九章》的各篇, 是他放逐时候所作。《离骚》尤其是千古流传的杰构。《九章》的各篇原是 立的,有些是初次被放时所作,有些是二次被放时所作,大约汉时才合在一走 给了“九章”的名字。

从《诗经》二南到《离骚》,能看出句逗由短而长、由齐而畸的一个趋势, 原诸作奠定了这种体制,模拟的日渐变多。弟子宋玉创作《九辩》,到了汉 模拟《离骚》的更多,东方朔、王褒、刘向、王逸都走着宋玉的路,汉武帝日 最盛。汉时称这种体制为“辞”,又称为“楚辞”。刘向将这些东西编辑起 成为《楚辞》 一书。

荀子的《赋篇》最早称“赋”。《赋篇》安排客主,问答成篇,开后来赋家 风气。荀赋和屈辞合一,也许是在贾谊手里。贾谊是荀卿的再传弟子,他的 遇近于屈原,又久居屈原的故乡,他模拟屈原的体制,却袭用了荀卿的“赋” 名字。这种赋日渐发展,屈原诸作也便被称为“赋”。

《汉书》《艺文志》《诗赋略》分赋为四类。 “杂赋”十二家是总集;屈原 下二十家,是言情之作;陆贾以下二十一家,近于纵横家言;荀卿以下二十 家,大概是叙物明理之作。

东汉班固作《两都赋》,张衡仿作《二京赋》,晋左思又作《三都赋》。这 赋,是陆贾、荀卿的混合,是散文的更进一步。此后赋体渐渐缩短,字句整; 起来,务求精巧,不再用来讽谏。

贰 )章节梳理

》1+第藏群《

赋

辞

《辞赋第十 一》

屈原是我国历史里永被纪念的一个人。 《楚辞》中《离骚》和 《九章》的各篇都是屈原放逐时所作。荀子的《赋篇》最早称 “赋”。《赋篇》安排客主,问答成篇,开后来赋家的风气。 《汉书 · 艺文志 ·诗赋略》分赋为四类。东汉后班固作《两都

赋》,张衡仿作《二京赋》,晋左思作《三都赋》。

汉武帝立乐府,采集代、赵、秦、楚的歌谣和乐谱,以备传习唱奏。这种种乐 歌,后来称为“乐府诗”,简称“乐府”。北宋太原郭茂倩收集汉乐府以下历 代合乐的和不合乐的歌谣,以及模拟之作,成为《乐府诗集》;汉乐府以叙事 为主。所叙的社会故事和风俗最多。

直到汉末,一般文体都走向整炼一路,试验这五言体的便多起来;而最高的成就 是《文选》所录的《古诗十九首》。汉献帝建安年间,曹氏父子三人用乐府旧 题,改作新词,尤其在五言诗上下功夫。真正奠定五言诗的基础的则是魏代的 阮籍,他扩大了诗的范围,正式成立了抒情的五言诗。

晋代诗渐渐排偶化、典故化,玄言诗兴盛,陶渊明、谢灵运应时而出。齐武帝 永明年间,“声律说”大盛。到了梁简文帝,又加新变,专咏艳情,称为“宫体”,诗 的境界更狭窄了。这种形式与题材的新变, 一直影响到唐初的诗。

这时候七言的乐歌渐渐发展。唐代谐调发展,成立了律诗绝句,称为近体;不是 谐调的诗,称为古体;又成立了古近体的七言诗。古体的五言诗也变了格调。这 些都是划时代的。南北朝民歌中,五言四句的谐调最多,影响了唐人。李白用 来抒写自己的生活,杜甫用来抒写那个大时代,诗的领域扩大了,价值也增高 了。给诗开辟了新世界。

宋初的诗专学李商隐,王禹俘独学杜甫,开了新风气。欧阳修,梅尧臣接着发 现了韩愈,起始了宋诗的散文化。散文化到苏轼便发展到了极致,南宋的三大 诗家杨万里、范成大、陆游都是从苏轼的江西诗派变化出来的。

向来论诗推尊唐以前的五言古诗是诗的正宗,唐以后的五言古诗,虽有变化可 还是诗。七言歌行及近体成立于唐代,只以唐代为正宗。宋诗议论多,又一味 刻画,多用俗语,拗折声调。他们说这只是押韵的文,不是诗。但推尊宋诗的 却以为天下事物穷则变,变则通,诗也是如此。诗歌发展各朝各代均有优点和 缺点,只要求新、求变,便都是进步。

贰 )章节梳理

发展 历程

《 诗 第 十 二 》

论诗

《诗第十二》

汉武帝立乐府,采集代、赵、秦、楚的 歌谣和乐谱,以备传习唱奏。汉末, 一 般文体都走向整炼一路;晋代诗逐渐排 偶化、典故化,玄言诗兴盛;唐代谐调 发展,成立了律诗绝句;宋初的诗专学 李商隐,末流只知道典故对偶;南宋的 三大诗家都是从江西派变化出来的。

茶 间 我 应 如 是

山多妩媚

现存的中国最早的文是商代的卜辞。后来除了卜辞之外,还有讼辞。

①春秋时期列国外交的言语称为“辞”或“命”,又合称为“辞命”或“辞令”。 ②战国时代,游说之风大盛。所以最重说辞。他们的说辞铺张局势,最重辩

③孔子开了私人讲学的风气,从此也便有了第一种私家的著作《论语》。诸子 书大概多是弟子们及后学者所记,著作越来越多,流传也越来越广。“雅言” 便成了凝定的文体了。后世大体采用,言文渐渐分离。④伴随着议论文的发展, 记事文也有了长足的进步。《左传》只是记事,《史记》进一步描写人。⑤汉 武帝时候,盛行辞赋。“骈文”或“骈体”出于辞赋,句读整齐,对偶工丽。 ⑥梁昭明太子在《文选》里第一次提出“文”的标准用典故、有对偶、谐声调 的抒情作品叫作“文”。⑦后来出现两种新文体,佛典的翻译与群经的义疏。

不过没有人将这些当作“文”的。“文”只用来称“沉思翰藻”的作品。北周 的苏绰是首先提倡复古,李谔等纷纷响应,唐初陈子昂提倡改革文体,韩愈继 往开来倡导“古文运动”,宋代称为“散文”。⑧到了宋代,又有“话本”。 这是白话小说的老祖宗。后来能将许多关联的故事组织起来,分为“章回”了。 这是体制上一个大进步。⑨明代八股文盛行,清桐城派声名大振。清末,梁启 超先生的“新文体”可算登峰造极。胡适之先生提倡白话文,经过五四运动, 白话文畅行。

起源

发展 历程

贰)章节梳理

) 文 第 + 三 )

《文第十三》

春秋时期列国交际频繁,外交言语关系国体和国家的利害更大, 也称为“辞”;战国时代,游说之风大盛;孔子开了私人讲学 之风,从此便有了私家著作;记事文也伴随着议论文的发展有 了长足的进步;汉武帝时期盛行辞赋;梁昭明太子在《文选》

中第一次提出“文”的标准;后出现佛典和义疏两种新文体; 欧阳修和苏轼以后,古文成了正宗;宋代出现了“话本”;明 清八股文盛行。

积累检测

1. 《经典常谈》是朱 自 清撰写的一部介绍中国传统文化经典 的著作,其中介绍了汉字的由来,让我们知道仓 颉造字的传 说。介绍了古代的字典,即许慎的《说 文 解 字 》, 这 是 一 部 划 时代的字书。

2.在阅读《经典常谈》 时建议采用 选择性阅读 的阅读方法,对历

史方面感兴趣的同学,可以阅读《<战国策>第八》《<史记> <汉书>第力 等。

积累检测

3.最早的歌谣分为徒歌和 乐歌,前者是随 口唱,后 者是随着乐 器唱 。

4.儒家称道的“礼”,包括政治制度、 宗 教 仪 式 、 社会风俗习惯等等。

5. “战国”的名称最初出自刘向的《战国策》, 这 部书除文辞之胜外,所记的事上接春 秋,下至楚 汉 兴起202年的历史。

6.下面对《经典常谈》中相关内容解说不正确的一 项是(

A.全书包括《说文解字》《周易》《尚书》《诗经》 等经史子集共十三部分内容,详细介绍了中国古代 文学的发展与历史脉络,是介绍传统文化的典范之 作。

B. 在古代, “诗言志”中的“志”总是关联着政治 或者教化作 用,人们用这样的观点去解读作品, 如孔子评价《关雎》是“乐而不淫,哀而不伤”。

C. “乐”在古代与“礼”并称,二者各自独立,具 有教化作用。 “乐”包括歌和舞,它教人平心静气, 互相和爱,这样自然没有贪欲、捣乱、欺诈等事情。

D.战国七雄中“秦”最强大,它与六国对峙中,有 人主张六国联合抗秦,叫作“合纵”,有的主张六 国联合起来亲秦,张仪便是属于连横派。

积累检测

积累检测 有人建议阅读《经典常谈》时,可以选择《<诗经>

第四》《辞赋第十一》 《诗第十二》进行组合阅读, 这样能够完整了解中国古代诗歌的发展过程及其成

果。你是否同意这一建议 结合名著阅读方法,说说 你的看法。 同 意 。

这种阅读方法属于选择性阅读,这种内容涉及面较广的作品时,可 以选择自已最感兴趣的部分作为切入点。

《<诗经> 第四》专门介绍中国的第一部诗歌总集《诗经》,它是中国诗歌 现实主义的源头;

《辞赋第十一》介绍屈原的《楚辞》及辞赋的发展过程,屈原的《楚辞》是 中国诗歌浪漫主义的源头;

《诗第十二》从汉乐府诗开始至宋代诗歌,介绍中国古代诗歌的发展脉络, 同时也介绍楚辞对后代诗歌的影响等。

将这三篇组合阅读,可以让我们对中国古代诗歌有一个完整的了解

<< 经典常谈> >内 容简洁精辟,

全书不故作高深,读起来明利 爽快,不只注意到学术的高度 和深度,更注意到大众所能接 受的广度。 语言流利畅达,娓 娓道来有引人入胜之处。

艺术特色

经典常谈

八年级下册名著导读

朱 自 清

朱自清(1898年11月22日—1948年8月 12日),原名朱自华,号实秋,后改 名朱自清,字佩弦。原籍浙江绍兴,

1898出生于江苏省东海县 ( 今连云港 市东海县平明镇),后随父定居扬州。 朱自清毕业于北京大学,后来到清华 大学任教。中国现代散文家、诗人、

学者、民主战士。他的散文朴素缜密, 清隽沉郁,以语言洗练、文笔清丽著 称。主要作品有诗文集《踪迹》,散 文集《背影》《欧游杂记》《你我》, 文艺论著《读旁恋辨》《论雅俗共赏》

等。

作 者 简 介

《经典常谈》写于1942年,是朱自清先生

介绍中国古代文学、历史、哲学经典的

启蒙读物,内容按照历史发展的脉络, 梳理了包括《说文解字》《周易》《尚 书》《诗经》《三礼》《春秋三传》

《四书》《战国策》《史记》《汉书》、 诸子、诗、文等经典内容,全书见解精 辟,文笔优美,通俗流畅,深入浅出,

是读者了解中国古代文化典籍的经典指 南,也是国学入门书。

简 介

《经典常谈》一书,写作时间在1938到1942年间, 于1942年出版。当时朱自清在昆明西南联合大

学任教。它的写作,是由当时负责统筹中小学 国文教科书编写工作的杨振声建议的。编写这 类普及传统经典知识的书籍,其思想来源应该 是胡适于1923年发起的“整理国故”运动。这 本小册子分十三个专题介绍了一些主要的古代 经典,分别是: 《说文解字》、《周易》、

《尚书》、《诗经》、三礼、《春秋》三传、

四书、 《战国策》、《史记》《汉书》、诸子、 辞赋、诗、文。 可见书中提及的“经典”,并 不仅仅限于儒家的“十三经”,而是取其广义, 包括了群经、先秦诸子、几种史书和一些集部。 尤其能够表现作者独到眼光的是,书中还介绍 了 “小学”的代表性著作《说文解字》。

作品简介

《经典常谈》是朱自清在20世纪30年代末到 40年代初为中学生撰写的一部介绍我国传统 文化经典的著作。

内容概括

《经典常谈》全书共13篇,梳理了包括说 文解字、周易、尚书、诗经、三礼、春秋 三传、四书、战国策、史记、汉书、道子、

诗、文等经典内容,系统地介绍了中国古 代文学的发展与历史脉络。

主题思想

为了给希望读些经典的中学生做个向导, 指 点阅读门径,让他们面对浩如烟海的古

代典籍不至于茫然无措。

经典常谈

朱 自 清 。

它 是 一 些 古 书 的 『 切 实 而 浅 明 的

白 话 文 导 言 』

叶圣肉

特点: 文字发生与演化的时代,字体因世因国而异,官书虽 是系统相承,民间书却极为庞杂。

演变:到了战国末期,有了“仓颉造字”的传说。造字和用 字有六个条例,称为“六书”。象形字本于图画,假借字以 声为主,形声字以偏旁分别,象形字、假借字、形声字是文 字发展的逻辑的程序。

特点: 书体演变的时代。演变的主因是应用,方向是简易。

演变: ①识字是教育的初步。秦始皇用小篆统一了文字,不 久便又有了“隶书”,识字变得简易。②汉朝时,隶书由椭 圆变为扁方,这是汉朝隶书的标准。魏晋之际,变为"正

书”。晋至唐朝,又称为“隶书”,晋代也称为“楷书”, 宋代又改称为“真书”。③汉初已有草书,称为“章草”。 魏晋称为“今草”。④“正书”本是扁方的,从晋代开始, 正书逐渐简化,到陈隋渐渐变方,至唐代又渐渐变长,这便 是“行书”。行书介于正书与草书之间,最为适用。

作者一东汉和帝时期许慎

①从经典和别的字书里搜集有九千字。而且小篆之外,兼收籀文

特点 首“古。 。中 ,解定, ,晚 千作字的分《属尔 》四, 的

《方言》,以及经典的注文。

价值一一部划时代的字书,文字学的古典,是一切古典的工具或门径。

扬雄

十部

雅

五百

人

九

周

将

于

首

源

部

来

出

有说

偏旁

字

分

书

”

③

文

秦以前

秦以后-

贰 )章节梳理

第)收要女说

《说文

解字》

章节 内容

的

说 。

作

魏

《<说文解字>第 一》 秦以前:战国末期,由于文字统一 需要,进而出现了仓颉造字的传 秦以后:始皇时,文字统一为小篆 又形成隶书; 汉末时,隶书由椭圆变为扁方,称 “汉隶”; 晋之际,隶书变为“正书”; 晋至唐朝,又称为“隶书”,称 “汉隶”为“八分书”;晋代正书 简化形成“行书”,晋代也称为 “楷书”,宋代又改称为“真书” 自已的些于鹽法或朝 需 西 弯 4 飞 — - 动洋个工伙俗人局同人麻稻献按重 T 、 心 可 语 个 计 表 李 三 子 座 时 个 中 排育卿曼音匹也属人地按音白部髻售少…1707 1 开 口 主 乐 美 的 之 平 作 使 发 信 在 古 之 万 安

名三别日上死心旧作作佚日音扮厭廓惊匾

廊之行 中工 列中方王 切开切雨 然 慎 記 等 校 定 金蓉正 哭半 灼俞庚行盛正 屋哭求牛 章切创切居切蒲切药切諸切以切户切之切苦切语 菠里芭后是 苟歪交整 儿切食切居切語切女切楚切昌切承 切子切莫 自旻婆黏翡来用 琼幽决血岛虎户鼓難兮扶巫玉竹解拜丰忽骨 妄放候毒遇瞿遣在二白劣旻 教入设律建 切开切呼切菜切工切胡切武切陟字切古切古甫切古切九切息切疾切火字切古切所切全 鼻目 酱 l上72 介 L 二 只 米 北宋本校刊 力食瘐。古虎喜豈到号三甘之箕對耒六肉 切乘切知切呼切墟切胡切古切居 人公寒丹罔敲候豆俱亏伐日之 角解筋 切秦切都切五切徒切羽切王切 古切居 外會短青承皿啓豐稚旨亥房筒左 牢 刀 切古切合切武切应切鹰切奴切期 切 都 小受奔立流健官荏二鼻六木目 卜朱儿姿置 切平切於切市切胡切父切莫 酗明 子蚪州合牌互节力 切啡切邡切徂切工切彼切九 爻肖印 效商臣 几料充要虾原

闽

泰

當 周 小 的 鞭 悠 苗 有 見

救依善雅雕鄙从古做酒天雕左厭

耳 扁 计 混 们 且 便

貌会心山下百作怕本以皆按丁的借自

汲古閣藏板

制点绿惠了马粘苜入習悲眉蕃粉疼阳警 切五切震切都切徒切假切武

想

管 上 节 色 山

聲 指

按苎

歪颦

献 形 柱

径才

厭

以

…d

字

后

纪录,卜筮官将卦爻辞按着卦爻的顺序编辑起来,便成了《周易》这部书。

①战国末期,道家、阴阳家学说盛行,儒家受两派影响,对《周易》的卦爻辞作

了种种新解释,借着卦爻辞发扬儒家哲学。这种新解释的内容,便是所谓《易

传》。②《易传》中间较有系统的是彖辞和象辞。象辞断定一卦的涵义—— “象”

| 是”。“ 思《。文 辞》推《 和》 象。,《 “ 释” 现;在《 》“ 挥

宇宙观人生观,偶然也有分别解释卦爻的话。《系辞》是最重要的一部《易传》。 ③到了汉代,新发现了《说卦》《序卦》《杂卦》三种传,后来称为《逸易》。

《说卦》推演卦象,说明某卦的观念象征着自然界和人世间的某些事物。《序卦》 说明六十四卦排列先后的道理。《杂卦》比较各卦意义的同异之处。

汉代, 《易》上升为儒家“六经”之首

发

观

系辞

所谓

乾坤两卦

字相当于

解

象

言》

个

文

这

两传

爻的

辞

卦

系

演

言

象

有

意

还

的

此

断

念

就

商民用甲骨卜吉凶,然后便将卜的人、卜的日子、卜的问句等用刀笔刻在甲骨上, 这便是卜辞。周朝用筮法辅助卜法,筮法里六十四卦, 一卦有六画,每画叫作一 爻。断定吉凶的辞,原叫作繇辞, “繇”是抽出来的意思。繇辞有属于卦的总体

起源的,有属于各爻的;所以后来分称为卦辞和爻辞。这种卦爻辞也是卜筮官的占筮

演变

地位

贰 )章节梳理

《 〉 周 易 ) 第 二 》

《〈周易〉第二》

战国末期道家、阴阳 学说盛行,儒家借卦 爻辞发扬儒家哲学, 留存下来的便是《 易 传 》;此外还有《文 言》 《系辞》两传; 到了汉代,又新发现 了《说卦》《序卦》 《杂卦》三种传,后 称为 《逸易》。

《尚书》是中国最古的记言的历史。其次发展记事文。商代甲骨卜辞大部分是些问 句,记事的话不多见。两周金文也还多以记言为主。直到战国时代,记事文才有了 长足的进展。

《尚书》包括虞、夏、商、周四代,大部分是号令,就是向大众宣布的话,小部分 是君臣相告的话。也有记事的,大都是战国末年人的制作。

秦始皇焚书,伏生私藏《尚书》,仅存二十九篇。汉文帝时,《尚书》得以流传 开来,这就是东汉以来的《今尚书》或《今文尚书》。汉景帝时,从孔子旧居中 发掘出一些古文经传,孔子后人孔安国整理后,便是《古文尚书》。汉哀帝时刘 歆欲立《古文尚书》博士,引起今古文之争。后来张霸、王肃伪作《古文尚书》, 直到清朝才被证伪。

地位

内容

发展 历程

》尚)第三》

贰 )章节梳理

<尚书>第三》

《尚书》包括虞、夏、商、

周四代,大部分是号令,就 是向大众宣布的话,小部分 是君臣相告的话。也有记事 的,大都是战国末年人制作

尚 肃

豹 變 瘠 藏 板

案表原

尧 … 。已未冬先生文公今沈作壹

出不季臣之反杯大个友川量字木平璧

式的容到方有去看较胜以或有的中不壹

重黑作大发民乃备壹发及曲和指不会

言1去凳省之人~整重書以着其

叠长烧在其车。用其力也丢壹着事有

修中已见其效声着名中有不反准書发以

的先生交圣年始克成名

离 中 容 社 的 。 之 教 ; 帝 … 王

见 横 见 以 麦 怂 瘟 奥 止 生 於 数 鼓 之

天下之大稻大法载此素恣

人 代

灵 实

由来

诗的源头是歌谣。上古时候,没有文字,只有唱的歌谣,没有写的诗。乐工收 集天下歌谣以供贵族祭祖、宴饮等,战国时,贵族没落,乐工流离,乐谱也渐 渐亡失,流传下来的便是《诗经》。

《〈诗经〉第四》 发展 历程 诗序

①春秋时宴饮通行赋诗,都从诗篇里断章取义,表示这国对那国或这人对那人 的愿望、感谢、责难等等。②孔子时代,诗篇的本义渐渐模糊,于是孔子用

《诗》来讨论做学问做人的道理,孔子以后,“《诗》三百”成为儒家的“六 经”之一,《庄子》和《荀子》都说到“诗言志”,“志”便指教化而言。

③ 解释《诗经》最有权威的是毛氏《诗传》和郑玄《诗笺》,差不多全是断章 取义,甚至断句取义。

《诗序》有《大序》和《小序》。《大序》是总论说明诗的教化作用,这种作 用似乎建立在所谓“六义”上。《大序》只解释了风、雅、颂。赋是“直铺陈 今之政教善恶”;比兴是“主文而谲谏”,不直陈而用譬喻叫“主文”,委婉 讽刺叫“谲谏”。《小序》是毛氏两人所作。及至郑玄,按着《诗经》中的国 别和篇次,系统的附合史料,编成了《诗谱》,差不多给每篇诗确定了时代。

贰)章节梳理

《〈诗经〉第四》

春秋时通行赋诗;孔子时代,用《诗》讨论做

学问做人的道理;孔子以后, “《诗》三百” 成为儒家的“六经”之一

“天地君亲师”,天地代表生命的本源。亲是祖先的意思,祖先是家族的本 源。君师是政教的本源。人情不能忘本,所以供奉着这些。荀子称这些为礼 的“三本”。

政治制度:贵贱有别,长幼有序,各司其职。

宗教仪式:天子诸侯祭天地山川,子孙祭祀祖先。

风俗习惯:居丧、婚姻、宴会等,人际关系。

礼乐并称,乐是礼的一部分。乐包括歌和舞,乐声的绵延和融和也象征着天地 万物的“流而不息,合同而化”。这便是乐本。

关于礼,汉代学者所传习的有三种经和无数的“记”。那三种经是《仪礼》 《礼古经》《周礼》。《礼古经》已亡佚,《仪礼》大约是当时实施的礼制, 《周礼》则是一套理想的政治制度。

《礼记》是儒家杂述礼制、礼制变迁的历史,或礼论之作。《礼记》是一个 广泛的名称,这些“记”里包含着《礼古经》的一部分。汉代流传到现在的 只有《大戴记》和《小戴记》。后世所称《礼记》,多半专指《小戴记》。 大戴是戴德;小戴是戴圣。

三本

礼治

礼乐

发展 历程

》臣魏花川

贰 )章节梳理

《三礼第五》

汉代学者所传习的有三种经和无数的“记”,

三种经是《仪礼》 《礼古经》 《周礼》 ;

“记”是儒家杂述礼制、礼制变迁的历史,或礼述之作。 汉代的“记”很多,流传到现在的只有三十八篇《大戴 记》和四十九篇《小戴记》。

《 春 秋 》 孔子所编。《春秋》是我国现存第一部编年史。

①三传为《左传》《公羊传》《榖梁传》,按三传的看法,《春秋》大 义可以从两方面说:明辨是非,分别善恶,提倡德义,从成败里见教训, 这是一;夸扬霸业,推尊周室,亲爱中国,排斥夷狄,实现民族大一统 的理想,这是二。前者是人君的明鉴,后者是拨乱反正的程序。

②三传之中,《公羊传》《榖梁传》两家全以解经为主,左氏却以叙事 为主。《公羊传》《穀梁传》以解经为主,所以咬文嚼字得更利害些。

③《左传》传为鲁国左丘明依《春秋》而作。参考群籍,详述史事,征 引孔子和别的“君子”解经评史的言论,吟味书法,自成一家言。

“春秋”是古代记事史书的通称。传说这部《春秋》是孔子作的,至少是

贰 )章节梳理

《 〈 春 秋 〉 三 传

三传

》

第

六

语

附

国

〈

〉

)

(

《<春秋>三传第六(<国语>附)》

三传为《左传》《公羊传》《榖梁传》 ,

三传特别注重《春秋》的劝惩作用。

三传解释经文时,常常不顾上下文穿凿附会

起来;三传之中,公羊榖梁均以解经为主,

左氏却以叙事为主,参考群籍,详述史事。

。

② 《中庸》是传授心法的书,是子思记下来传给孟子的,书中人生哲理意味 深 长 。

③《论语》是孔子弟子们记的。这部书不但显示了一个伟大的人格——孔子, 并且让读者学习许多做学问做人的道理:如“君子”“仁”都是可以终身应

用 的 。

④《孟子》据说是孟子本人和弟子公孙丑、万章等共同编定的。书中说“仁” 兼说“义”,分辨“义” “利”甚严;而辩“性善”,影响更大。

《大学》是可以知道古人做学问的程序。《论语》《孟子》不如这部书分明易 晓。朱子将《中庸》放在第三步,和《大学》《论语》《孟子》合为“四书”。 后来朝廷规定“四书”为科举用书。不过朱子教人读“四书”,为的成人,后 来人读“四书”,却重在猎取功名;这是不合于他提倡的本心的。

贰)章节梳理

① 《礼记》里的《大学》,本是一篇东西,朱子给分成经一章,传十章。

因为《大学》《中庸》篇页不多,合为一本;而后《大学》《中庸》《论语》 《孟子》的顺序约定俗成了。

四书

由来

《 四 书 第 七 》

四书 顺序

《四书第七》

《四书》按照普通的顺序是《大学》《中庸》 《论语》 《孟子》 ;

《五经》是《易》 《书》《诗》《礼》《春秋》 。 《礼记》里的《大 学》,本是一篇东西,朱子给分成经一章,传十章,传是解释经的。 《中庸》是孔门传授心法的书,是子思记下来传给孟子的。书中所述 的人生哲理,意味深长。

《论语》是孔子弟子们记的,能够让读者学习许多做学问做人的道理: 如“君子"“仁"“忠恕",如“时习”“阙疑"“好古"“隅

反"“择善"“困学”等,都是可以终身应用的。

《孟子》据说是孟子本人和弟子公孙丑、万章等共同编定的。

战国时期诸国关系紧张,战争随时可起,担负外交的策士开始受到重用。当时各 国所重的是威势,策士所说原不外战争和诈谋;但要因人因地进言,广博的知识 和微妙的机智都是不可少的。汉代刘向在汉初著名说客蒯通整理和润饰的基础上, 把这些策士的说辞,编成了《战国策》。

文辞妙绝。把策士铺陈的伟丽,叱咤的雄豪,都传达了出来,那些曲折微妙的声 口,也丝丝入扣,千载如生。读来如闻其语,如见其人。

所记上接春秋时代,下至楚汉兴起为止,共二百零二年(公元前403—前202年), 是一部重要的古史。所谓战国时代,便指这里的二百零二年;而战国的名称也是 刘向在这部书的序里定出的。

发 展 由来

艺术 特色

贰 )章节梳理

《 〈 战 国 策 》 第 八 》

《〈战国策〉第八》

战国时期诸国关系紧张,战争随时可 起,担负外交的策士开始受到重用。 当时各国所重的是威势,策士所说原 不外战争和诈谋;但要因人因地进言, 广博的知识和微妙的机智都是不可少 的。汉代刘向在汉初著名说客蒯通整 理和润饰的基础上,把这些策士的说 辞,编成了《战国策》。

司马迁早年受学于孔安国、董仲舒,漫游各地,了解风俗,采集传闻。初任 郎中,奉使西南。二十八岁任太史令,继承父业,著述历史。后因替李陵败 降之事辩解而受宫刑,调任中书令,发奋继续完成所著史籍。他以“究天人 之际,通古今之变,成一家之言”的史识创作了中国第一部纪传体通史《史 记》,汉人称为《太史公书》。

《史记》虽然窃比《春秋》,却并不用那咬文嚼字的书法,只据事实录,使 善恶自见。书里时有著者牢骚之辞,却增加了书的情韵。后世论文的人也因 此推尊《史记》。

《史记》体例有五:十二本纪,记帝王政迹,是编年的。十表,以分年略记 世代为主。八书,记典章制度的沿革。三十世家,记侯国世代存亡。七十列 传,类记各方面人物。

《史记》以后,续作很多,但不是偏私,就是鄙俗;班彪加以整理补充,著

了六十五篇《后传》。他详论《史记》的得失,大体确当不移。这部书没有

流传下来,但他的儿子班固的《汉书》是用它作底本的。班固著《汉书》未|

完成而卒,其妹班昭奉汉和帝命与马续参考皇家藏书,续写班固遗作。

汉代是个辞赋的时代,所谓“华”,便是辞赋化。《史记》当时还用散行文 字;到了《汉书》,便弘丽精整,多用排偶,句子也长了。这正是辞赋的影响。

班固首创断代史,删润旧文, “述而不作”。他删润的地方,颇有别裁,决 非率尔下笔。有阙略的,有隐晦的,经他润色,便变得详明。

《史记》“文直而事核”,《汉书》 "文赡而事详”。司马迁感慨多,微情 妙旨,时在文字蹊径之外;《汉书》却一览之余,情词俱尽。但是就史论史, 班固也许比较客观些,比较合体些。

《史记》《汉书》二书,文质和繁省虽然各不相同,而所采者博,所择者精,

却是一样;组织的弘大,描写的曲达,也同工异曲。二书并称良史,决不是

偶然的。

《史记》创了“纪传体”,叙事自黄帝以来到著者当世,就是汉武帝的时候, 首尾三千多年。《汉书》采用了《史记》的体制,却以汉事为断,从高祖到 王莽,只二百三十年。后来的史书全用《汉书》的体制,断代成书;二十四 史里,《史记》、《汉书》以外的二十二史都如此。这些也都被称为“正史”。 《史记》、《汉书》,可以说都是"正史"的源头。

《汉书》

异同

地位

贰)章节梳理

之要聚《

《史记》

《<史记> <汉书>第九》

司马迁早年漫游各地,了解风俗,采集传闻。他以“究天人之际,

通古今之变,成一家之言”的史识创作了中国第一部纪传体通史

《史记》,汉人称为《太史公书》。 《史记》体例有五:十二本纪, 记帝王政迹,是编年的;十表,以分年略记世代为主;八书,记典 章制度的沿革;三十世家,记侯国世代存亡;七十列传,类记各方 面人物。

《史记》以后,续作很多,但不是偏私,就是鄙俗;班彪加以整理 补充,著了六十五篇《后传》。

史记

下层失业流民,多半会成为武士。墨家的创始者墨翟便出于武士,“墨”原是做 苦工的犯人的意思,墨家本是贱者,也就不辞用这个诨名自称他们的学派。墨家 是有团体组织的,他们的首领叫作“巨子”,他们不但是打仗的专家,并且是制 造战争器械的专家。但墨家和别的武士不同,他们反对侵略,提倡“非攻"“兼 爱”,主张"节用""非乐"。

道家反对一切文化和制度。道家出于隐士,他们看见时世太乱,难以挽救,便消 极起来,对于世事,取一种不闻不问的态度。后来杨朱将这种态度理论化了,建 立“为我”的学说。他主张“全生保真,不以物累形”,老子、庄子的学说也从 此出发。老子主张顺应自然,无为而为,无治而治;庄子更进一步,主张绝对的 自由、绝对的平等,老庄两派汉代总称为道家。

法家出于“法术之士”。贵族政治崩坏,法术之士便创一种新的政治方法帮助当 时的君主整理国政,这就是法治。法术之士有重势、重术、重法三派,而韩非子 集其大成。

古代贵族养着礼、乐专家,也养着巫祝术数专家。礼、乐专家后来沦为儒士;巫 祝术数专家便沦为方士。汉代所称的阴阳家便出自方士,古代术数注意于所谓“天 人之际”,以为天道人事互相影响。战国末年有些人更将这种思想推行起来,并 加以理论化,使它成为一贯的学说,这就是阴阳家。

秦相吕不韦编撰《吕氏春秋》,想化零为整,集合众长,统一思想,但他的基调 却是道家。汉武帝时期淮南王刘安效仿吕不韦编撰《淮南子》,也以道家为思想 基调,想要统一思想。然而最后成功的人却是董仲舒,他向汉武帝谏言“罢黜百 家,独尊儒术”,帝王用功名利禄提倡儒学,儒学统于一尊。

春秋末年,封建制度开始崩坏,在这个大变动当中,一些才智之士对于当前的情 势,有种种的看法,有种种的主张;他们都想收拾那动乱的局面,让它稳定下来。 他们根据自己的见解各说各的,都“持之有故,言之成理”。这便是诸子之学,

大部分可以称为哲学。

第一个开门授徒的是孔子。孔子主张有教无类,是第一个将学术民众化的人。孔 子之后有孟子、荀子。儒士多半是上层社会的失业流民,儒家所拥护的制度,所 讲所行的道德也是上层社会所讲所行的。

学 派

思想

统一

贰 )章节梳理

社会 背景

《 诸 子 第 十 》

《诸子第十》

春秋末年,周王室衰弱,礼崩乐坏,在 这个大变动当中, 一些才智之士“持之有 故,言之成理”。这便是诸子之学,大部 分可以称为“哲学”。诸子都出于职业的 “士”。 “士”本是封建制度里贵族的末 一级,但到了春秋战国之际, “士”成了 有才能的人的通称。

漫画国学系列

选萃

C 待画业旅让

逼

屈原因遭贵族排挤诽谤,被先后流放至汉北和沅湘流域。楚国郢都被秦军攻 后,自沉于汨罗江,以身殉楚国。《楚辞》中《离骚》和《九章》的各篇, 是他放逐时候所作。《离骚》尤其是千古流传的杰构。《九章》的各篇原是 立的,有些是初次被放时所作,有些是二次被放时所作,大约汉时才合在一走 给了“九章”的名字。

从《诗经》二南到《离骚》,能看出句逗由短而长、由齐而畸的一个趋势, 原诸作奠定了这种体制,模拟的日渐变多。弟子宋玉创作《九辩》,到了汉 模拟《离骚》的更多,东方朔、王褒、刘向、王逸都走着宋玉的路,汉武帝日 最盛。汉时称这种体制为“辞”,又称为“楚辞”。刘向将这些东西编辑起 成为《楚辞》 一书。

荀子的《赋篇》最早称“赋”。《赋篇》安排客主,问答成篇,开后来赋家 风气。荀赋和屈辞合一,也许是在贾谊手里。贾谊是荀卿的再传弟子,他的 遇近于屈原,又久居屈原的故乡,他模拟屈原的体制,却袭用了荀卿的“赋” 名字。这种赋日渐发展,屈原诸作也便被称为“赋”。

《汉书》《艺文志》《诗赋略》分赋为四类。 “杂赋”十二家是总集;屈原 下二十家,是言情之作;陆贾以下二十一家,近于纵横家言;荀卿以下二十 家,大概是叙物明理之作。

东汉班固作《两都赋》,张衡仿作《二京赋》,晋左思又作《三都赋》。这 赋,是陆贾、荀卿的混合,是散文的更进一步。此后赋体渐渐缩短,字句整; 起来,务求精巧,不再用来讽谏。

贰 )章节梳理

》1+第藏群《

赋

辞

《辞赋第十 一》

屈原是我国历史里永被纪念的一个人。 《楚辞》中《离骚》和 《九章》的各篇都是屈原放逐时所作。荀子的《赋篇》最早称 “赋”。《赋篇》安排客主,问答成篇,开后来赋家的风气。 《汉书 · 艺文志 ·诗赋略》分赋为四类。东汉后班固作《两都

赋》,张衡仿作《二京赋》,晋左思作《三都赋》。

汉武帝立乐府,采集代、赵、秦、楚的歌谣和乐谱,以备传习唱奏。这种种乐 歌,后来称为“乐府诗”,简称“乐府”。北宋太原郭茂倩收集汉乐府以下历 代合乐的和不合乐的歌谣,以及模拟之作,成为《乐府诗集》;汉乐府以叙事 为主。所叙的社会故事和风俗最多。

直到汉末,一般文体都走向整炼一路,试验这五言体的便多起来;而最高的成就 是《文选》所录的《古诗十九首》。汉献帝建安年间,曹氏父子三人用乐府旧 题,改作新词,尤其在五言诗上下功夫。真正奠定五言诗的基础的则是魏代的 阮籍,他扩大了诗的范围,正式成立了抒情的五言诗。

晋代诗渐渐排偶化、典故化,玄言诗兴盛,陶渊明、谢灵运应时而出。齐武帝 永明年间,“声律说”大盛。到了梁简文帝,又加新变,专咏艳情,称为“宫体”,诗 的境界更狭窄了。这种形式与题材的新变, 一直影响到唐初的诗。

这时候七言的乐歌渐渐发展。唐代谐调发展,成立了律诗绝句,称为近体;不是 谐调的诗,称为古体;又成立了古近体的七言诗。古体的五言诗也变了格调。这 些都是划时代的。南北朝民歌中,五言四句的谐调最多,影响了唐人。李白用 来抒写自己的生活,杜甫用来抒写那个大时代,诗的领域扩大了,价值也增高 了。给诗开辟了新世界。

宋初的诗专学李商隐,王禹俘独学杜甫,开了新风气。欧阳修,梅尧臣接着发 现了韩愈,起始了宋诗的散文化。散文化到苏轼便发展到了极致,南宋的三大 诗家杨万里、范成大、陆游都是从苏轼的江西诗派变化出来的。

向来论诗推尊唐以前的五言古诗是诗的正宗,唐以后的五言古诗,虽有变化可 还是诗。七言歌行及近体成立于唐代,只以唐代为正宗。宋诗议论多,又一味 刻画,多用俗语,拗折声调。他们说这只是押韵的文,不是诗。但推尊宋诗的 却以为天下事物穷则变,变则通,诗也是如此。诗歌发展各朝各代均有优点和 缺点,只要求新、求变,便都是进步。

贰 )章节梳理

发展 历程

《 诗 第 十 二 》

论诗

《诗第十二》

汉武帝立乐府,采集代、赵、秦、楚的 歌谣和乐谱,以备传习唱奏。汉末, 一 般文体都走向整炼一路;晋代诗逐渐排 偶化、典故化,玄言诗兴盛;唐代谐调 发展,成立了律诗绝句;宋初的诗专学 李商隐,末流只知道典故对偶;南宋的 三大诗家都是从江西派变化出来的。

茶 间 我 应 如 是

山多妩媚

现存的中国最早的文是商代的卜辞。后来除了卜辞之外,还有讼辞。

①春秋时期列国外交的言语称为“辞”或“命”,又合称为“辞命”或“辞令”。 ②战国时代,游说之风大盛。所以最重说辞。他们的说辞铺张局势,最重辩

③孔子开了私人讲学的风气,从此也便有了第一种私家的著作《论语》。诸子 书大概多是弟子们及后学者所记,著作越来越多,流传也越来越广。“雅言” 便成了凝定的文体了。后世大体采用,言文渐渐分离。④伴随着议论文的发展, 记事文也有了长足的进步。《左传》只是记事,《史记》进一步描写人。⑤汉 武帝时候,盛行辞赋。“骈文”或“骈体”出于辞赋,句读整齐,对偶工丽。 ⑥梁昭明太子在《文选》里第一次提出“文”的标准用典故、有对偶、谐声调 的抒情作品叫作“文”。⑦后来出现两种新文体,佛典的翻译与群经的义疏。

不过没有人将这些当作“文”的。“文”只用来称“沉思翰藻”的作品。北周 的苏绰是首先提倡复古,李谔等纷纷响应,唐初陈子昂提倡改革文体,韩愈继 往开来倡导“古文运动”,宋代称为“散文”。⑧到了宋代,又有“话本”。 这是白话小说的老祖宗。后来能将许多关联的故事组织起来,分为“章回”了。 这是体制上一个大进步。⑨明代八股文盛行,清桐城派声名大振。清末,梁启 超先生的“新文体”可算登峰造极。胡适之先生提倡白话文,经过五四运动, 白话文畅行。

起源

发展 历程

贰)章节梳理

) 文 第 + 三 )

《文第十三》

春秋时期列国交际频繁,外交言语关系国体和国家的利害更大, 也称为“辞”;战国时代,游说之风大盛;孔子开了私人讲学 之风,从此便有了私家著作;记事文也伴随着议论文的发展有 了长足的进步;汉武帝时期盛行辞赋;梁昭明太子在《文选》

中第一次提出“文”的标准;后出现佛典和义疏两种新文体; 欧阳修和苏轼以后,古文成了正宗;宋代出现了“话本”;明 清八股文盛行。

积累检测

1. 《经典常谈》是朱 自 清撰写的一部介绍中国传统文化经典 的著作,其中介绍了汉字的由来,让我们知道仓 颉造字的传 说。介绍了古代的字典,即许慎的《说 文 解 字 》, 这 是 一 部 划 时代的字书。

2.在阅读《经典常谈》 时建议采用 选择性阅读 的阅读方法,对历

史方面感兴趣的同学,可以阅读《<战国策>第八》《<史记> <汉书>第力 等。

积累检测

3.最早的歌谣分为徒歌和 乐歌,前者是随 口唱,后 者是随着乐 器唱 。

4.儒家称道的“礼”,包括政治制度、 宗 教 仪 式 、 社会风俗习惯等等。

5. “战国”的名称最初出自刘向的《战国策》, 这 部书除文辞之胜外,所记的事上接春 秋,下至楚 汉 兴起202年的历史。

6.下面对《经典常谈》中相关内容解说不正确的一 项是(

A.全书包括《说文解字》《周易》《尚书》《诗经》 等经史子集共十三部分内容,详细介绍了中国古代 文学的发展与历史脉络,是介绍传统文化的典范之 作。

B. 在古代, “诗言志”中的“志”总是关联着政治 或者教化作 用,人们用这样的观点去解读作品, 如孔子评价《关雎》是“乐而不淫,哀而不伤”。

C. “乐”在古代与“礼”并称,二者各自独立,具 有教化作用。 “乐”包括歌和舞,它教人平心静气, 互相和爱,这样自然没有贪欲、捣乱、欺诈等事情。

D.战国七雄中“秦”最强大,它与六国对峙中,有 人主张六国联合抗秦,叫作“合纵”,有的主张六 国联合起来亲秦,张仪便是属于连横派。

积累检测

积累检测 有人建议阅读《经典常谈》时,可以选择《<诗经>

第四》《辞赋第十一》 《诗第十二》进行组合阅读, 这样能够完整了解中国古代诗歌的发展过程及其成

果。你是否同意这一建议 结合名著阅读方法,说说 你的看法。 同 意 。

这种阅读方法属于选择性阅读,这种内容涉及面较广的作品时,可 以选择自已最感兴趣的部分作为切入点。

《<诗经> 第四》专门介绍中国的第一部诗歌总集《诗经》,它是中国诗歌 现实主义的源头;

《辞赋第十一》介绍屈原的《楚辞》及辞赋的发展过程,屈原的《楚辞》是 中国诗歌浪漫主义的源头;

《诗第十二》从汉乐府诗开始至宋代诗歌,介绍中国古代诗歌的发展脉络, 同时也介绍楚辞对后代诗歌的影响等。

将这三篇组合阅读,可以让我们对中国古代诗歌有一个完整的了解

<< 经典常谈> >内 容简洁精辟,

全书不故作高深,读起来明利 爽快,不只注意到学术的高度 和深度,更注意到大众所能接 受的广度。 语言流利畅达,娓 娓道来有引人入胜之处。

艺术特色

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读