10.1《兰亭集序》课件(共39张PPT)

文档属性

| 名称 | 10.1《兰亭集序》课件(共39张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

蘭亭集序

票夫人

一 契 未 睿 不 胜 父

北悚因

疆为

之视昔

的人绿其所

兴依其

特有成

1 左 在 引

目 腾 懷 之

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。

早全少

茂林隋

五羲之

定武岗亭

的 开 中

年 度 在

格山除之

梅

探究王羲之积

极的人生观,

体会其在深沉

的感叹中暗含 的对人生的眷 恋和热爱之情。

了解作者生

平及写作背 景,积累文 化常识 。

掌握本文情

景交融、叙 议结合的写 作特点 。

分析作者乐、

痛、悲的原 因。

学习目标

知人论世

■写作背景

两晋政治恐怖,司马氏集团内部互相倾轧,残杀现象

时有发生。士大夫(如“竹林七贤”嵇康、阮籍、山涛、 向秀、刘伶、王戎、阮咸)不满当朝统治,普遍崇尚老庄 ,追求清静无为自由放任的生活。文学创作内容消沉,逃 避现实的情调很浓。但王羲之一反“清虚寡欲”的风气和

追求骈体的形式主义之气,抒写了一篇情真语笃,朴素自

然的优美散文《兰亭集序》,不但在东晋文坛上占有一席 之地,而且在中国文学史上享有崇高声誉。

王羲之(303—361),字逸少,琅邪临沂人(今属山

东), 东晋时期书法家,有“书圣”之称。其书法兼

善隶、草、楷、行各体,精研体势,心摹手追,广采

众长,备精诸体,冶于一炉,摆脱了汉魏笔风,自成

一家,影响深远。风格平和自然,笔势委婉含蓄,遒

美健秀。代表作 《兰亭集序》被誉为“天下第一行

书”。在书法史上,他与其子王献之合称为“二王”。 世居会稽山阴。官至右军将军,故后世称为 “王右军”

他出身于两晋的名门望族,是东晋政治家王导的

从子。青年时期就有美誉,朝廷召他为侍中、吏部尚 书,都辞谢不就。

《世说新语 ·雅量》:

“郗太傅在京口,遣门生与 王丞相(王导)书,求女婿。丞 相语郗信: ‘君往东厢,任意选 之。'门生归白郗曰: ‘王家诸 郎,亦皆可嘉,闻来觅婿,咸自 矜持。唯有一郎,在东床上坦腹 卧,如不闻。’郗公云:‘此正 好。'访之,乃是逸少,因嫁女 与焉。"

关于王羲之的逸闻

文体知识

《兰亭集序》是一篇序言。“序言”简称“序”,也叫前

言,属实用文体,同“跋”是一类。列于卷首叫序,附于卷末 叫“跋”。其作用在于推荐介绍某人著作或某一材料,说明写 作过程、写作目的、主要内容或说明一些同书本有关的事情, 帮助读者更好地去阅读或理解。

序言,有自己作的,叫 “自序”;也有请他人写的,叫“

他序”,他序除了介绍著作外,往往还有一些评价的内容。

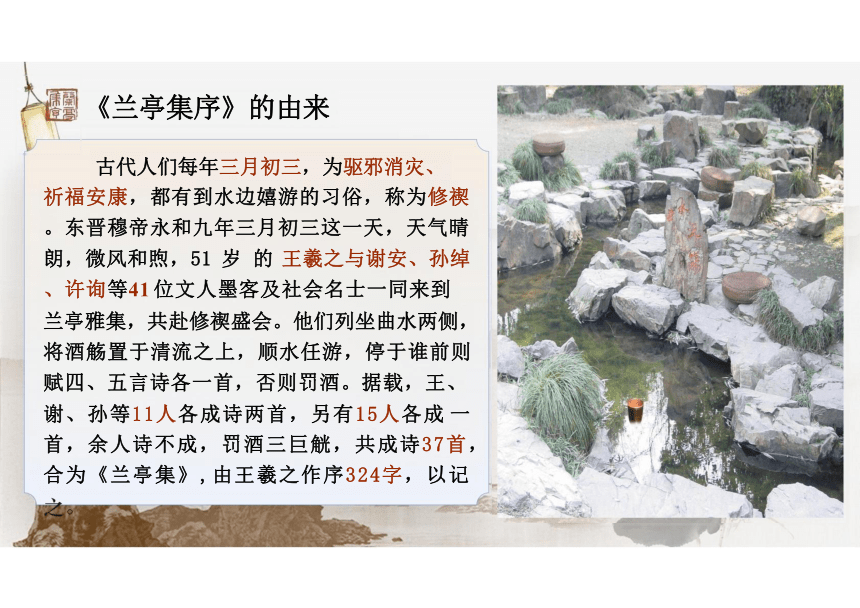

《兰亭集序》的由来

古代人们每年三月初三,为驱邪消灾、

祈福安康,都有到水边嬉游的习俗,称为修禊 。东晋穆帝永和九年三月初三这一天,天气晴 朗,微风和煦,51 岁 的 王羲之与谢安、孙绰 、许询等41 位文人墨客及社会名士一同来到

兰亭雅集,共赴修禊盛会。他们列坐曲水两侧, 将酒觞置于清流之上,顺水任游,停于谁前则 赋四、五言诗各一首,否则罚酒。据载,王、

谢、孙等11人各成诗两首,另有15人各成 一 首,余人诗不成,罚酒三巨觥,共成诗37首, 合为《兰亭集》,由王羲之作序324字,以记

赏析文本

理 清脉络,找出直接体现了作者感情的字词

信可乐也! (第1—2段)

情 岂不痛哉! (第3段)

悲夫! (第4段)

春季的末一个月 状语后置

永 和九年,岁在 癸 丑 ,暮春 之初,会于会稽山阴之兰亭 ,修楔 事

全、都 形作名,贤德/年少/年长之人 高高的

也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍, 映衬 引来 酒杯 排 列 、 旁边。其次,古今异义 乐器 繁盛 名作动,喝酒[ 作诗

映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,

名作动,环绕 这 暖和 舒畅 定语后置

亦足以畅叙幽情。是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察

深远高雅的情思 开畅、舒展 值得 定语后置

自然界的万物 用来 …… 形作名,穷尽 实在

品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

美景崇山峻岭、茂林修竹、清流激湍、映带左右

佳朋群贤毕至,少长咸集

乐事一觞一咏、畅叙幽情

赏心仰观宇宙、俯察品类,游目骋怀、视听之娱

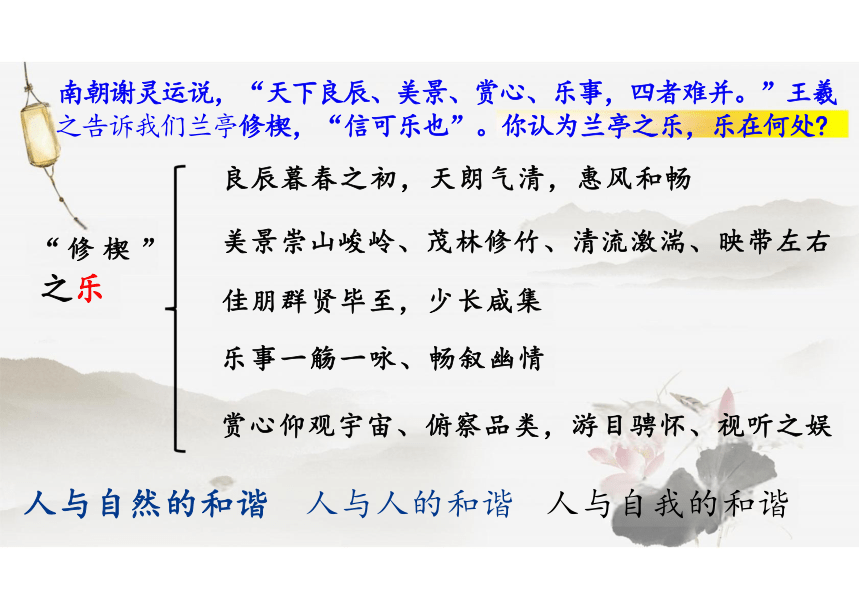

南朝谢灵运说,“天下良辰、美景、赏心、乐事,四者难并。”王羲 之告诉我们兰亭修楔,“信可乐也”。你认为兰亭之乐,乐在何处

良辰暮春之初,天朗气清,惠风和畅

人与自然的和谐 人与人的和谐 人与自我的和谐

“ 修 楔 ”

之乐

永和九年,即癸丑年。时值暮春三月之初,我们聚集在会稽郡山

阴县的兰亭,共同行修禊之事。众多贤士齐聚一堂,无论年少长幼, 皆参与其中。兰亭之地,有峻岭崇山,茂密树林和翠竹环绕,更有清 澈的溪流萦绕于亭旁。我们以流水为曲水,列坐于水边,虽无音乐的 华丽伴奏,但仅饮酒赋诗,已足以尽情抒发我们深远而高雅的情思。 此时此刻,天气晴朗,空气清新,微风徐徐,温暖宜人。抬头仰望, 可见宇宙之广阔无垠;低头俯察,则感叹世间万物之丰富多彩。借此 刻宁静时光纵目观察,心情开阔舒畅,足以尽情享受眼前所见的一切 美好。这确实是一件令人愉悦的事情啊。

文本翻译

: 小结 “信可乐也”,因何而乐

表层原因 1.同 道 相 逢 2 . 环境优雅 3 . 气候宜人 . . . . . .

在这样一个与自己的精神气质与审美趣味高度契合匹配的环境中, 人的幸福感与愉悦度是想当然的。

深层原因 晋人向外发现了自然,向内发现了自己的深情。山水

虚灵化了,也情致化了。 —— 宗白华《美学散步》

借助于楔事的名义聚会,消灾祈福,这是一次敬重生命的典礼,这样的活动 暗含了人们对生命的珍视与眷恋。作者观宇宙之大,察品类之盛,感慨于大 自然神奇的造化,这些忘情的快乐是健康生命的赏赐。所以,乐的根源是:

以生为乐。

结交 古今异义,比喻时间短暂 兼词,之于 同“晤”,面对 夫人之相与 , 俯仰一世。或取诸怀抱, 悟言一室

随着、依靠 放纵 古今异义 同“取”

之 内 ;或因寄所托, 放浪形骸之外。虽趣舍万殊, 静

状语后置 感到欣喜 状语后置 一时 高兴的样子

躁不同,当其欣于所遇, 暂得于己, 快然自足,不知 等到 动词, 往 ,引申为求得 连接 代词

老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。 过 去, 以前 成 为 因 代词

向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,

造 化,指自然 到

岂不痛哉!

发生、兴 起

判断句 形作名,大事

、 及

于尽!古人云:

况修短随化,终期

“死生亦大矣”,

文本翻译

人们相互交往,时光匆匆, 一生便悄然度过。有的人在室内相聚

交谈,彼此倾诉内心的想法;有的人则寄情于所钟爱的事物上,言行 自由自在,不受任何拘束。虽然每个人对生活的选择和性情各有不同, 但当他们遇到让自己欣喜的事物时,心中便会涌起一种自得和满足的 感觉。然而,他们未曾意识到衰老和死亡即将到来。等到他们对所得

的事物已经厌倦,心情也随情况的变化而起变化,感慨就随之有所不

同了。从前感到欢欣的,很快就成为往事, (人)尚且不能不因这些 引起心中的感触,何况(人的)寿命长短听凭造化, 最终归于消灭! 古人说: “死生也是一件大事啊。”这怎能不让人痛心啊!

人无法同时拥有青春和对青春的感受,那场在许多年以后也能想起的日落,倒也不见得 是有多好看,就是莫名觉得还挺难忘的。“花有重开日,人无再少年”

在长长的一生里,为什么欢乐总是乍现就凋落,

走得最急的都是最美的时光。 ——席慕蓉《为什么》

生命是一团欲望,欲望不能满足便痛苦,满足便无

聊,人生就在痛苦和无聊之间摇摆。 ——叔本华

当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至

及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。

因为太过专注,太过忘我,最美的时光就在这不知不觉中悄然逝去了。

况修短随化,终期于尽。古人云: “死生亦大矣!”

寿命长短,听凭造化,终究归结于消灭。生命的渺小、短暂,是自然规律。

史铁生的感慨 :一个人,出生了,这就不再是一个可以辩论

的问题,而只是上帝交给他的一个事实;上帝在交给我们

这件事实的时候,已经顺便保证了他的结果,所以死是一

件不必急于求成的事,死是一个必然会 降 临的节日。

“岂不痛哉”,因何而痛

人之相与,俯仰一世/老之将至

人生短暂之痛

向之所欣,俯仰之间,已为陈迹

世事无常(欢乐有尽)之痛

况修短随化,终期于尽

生死难测之痛

“ 生死 ”<

之痛

魏晋士人生死观

人生一世间,忽若暮春草。 ——(汉魏)徐干《室思》

但恐须臾间,魂气随风飘。 — — (魏)阮籍《咏怀》

刘伶“常乘鹿车,携一壶酒,使人荷镭而随之,云:‘死便据地以埋’”

——《晋书 ·刘伶传》

阮籍“时率意独驾,不由径路。车迹所穷,辄恸哭而反”。 ——《晋书 · 阮籍传》

嵇康“今但愿守陋巷,教养子孙,时与亲旧叙阔,陈说平生,浊酒一杯,弹琴一曲,志愿毕

矣 。” —— 《与山巨源绝交书》

魏晋士人生死观

总结:“一死生”“齐彭殇”

追求清静无为、 自由放任的生活。出世入仙和逃

避现实的情调很浓。更有许多人及时行乐、纵情声色。 觉得死了就死了,无所谓,因为死就是生,生就是死。

魏晋风流:饮酒、服药、清谈、纵情山水、狂放不羁 ……

向内,深入内心世界,

不务实际,聚众谈玄。

向外,寄情山水声色,

不受世俗礼法约束。

们的共同点是什么

或取诸怀抱,

悟言 一 室之内。

或因寄所托,

放浪形骸之外。

作者的情感是如何由“乐 ”转“痛”的 作者首先联想到哪两种人 他

共同点:贪 恋自己喜欢

的事物,留 恋有生之乐

静 躁

魏晋士人的生死观成因

1、 两晋时期社会极剧动荡

2、 统治集团内部互相倾轧,许多著名的文人都死在残酷的权 力斗争中。

“天下名士,少有全者”

“孔融死而士气灰,嵇康死而清议绝。”(孔融是汉末的一位知名 文人,他的死让许多士人感到沮丧。嵇康则是魏晋时期的一位杰出音乐家、思想家,他 的死使得当时社会那种直言不讳、批判政治的清议之风逐渐消失)

3、 天下名士,为了避祸保身,他们崇尚老庄,大谈玄理, 不

务实际,思想消极虚无,寄情山水,笑傲山野。

在文学上,创作内容消沉,逃避现实的情调很浓。

但王羲之一反 “清虚寡欲”的风气和追求骈体的形式主义之 气 ,抒写了一篇情真语笃,朴素自然的优美散文《兰亭集序》

道家思想

生死存亡为一体。

—— 《庄子 · 大宗师》

方生方死,方死方生。

—— 《庄子 · 齐物论》

天下莫大于秋毫之末,而泰山为小;莫寿乎殇子,而

彭祖为夭。

原因 面对

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟

悲伤 明 白 乃,因而 意动,把…看做一样/看做相等

悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为

状语后置 犹如 因此 一个个

妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故 列叙时

… … 的原因 意态,情趣

人,录其所述,虽世殊事异, 所以兴怀,其致一 也。

这次(集会)

后之览者,亦将有感于斯文。

文本翻译

每当看到古人关于生死感慨的文章,我总是感同身受,不

禁为之叹息。这些文章像符契一样,与我心意相通,让我无法 不为之动容。然而,尽管我明白生死的等同是虚妄的,长寿与 短命的等同更是无法兑现的言论,但我仍然无法完全明了这些 感慨背后的深意。后人看待今人,就如同今人看待前人一样, 这种代代相传的情感是如此可悲。因此,我记录下这次聚会的

参与者名单和他们的诗篇,虽然时代变迁,世事各异,但触发

人们情感的原因却是一致的。我想这些诗篇也能让后世的读者

产生同样的感慨吧。

“悲夫”,因何而悲

郭沫若说文章前面写极乐,后面突然悲痛,

“悲得太没有道理”,是“无病呻吟的绝顶”。

你认为王羲之悲得有没有道理 为何而悲 这

种悲痛背后蕴含了怎样的人生态度

伟大的波斯王克谢尔克谢斯,率领波斯历史上

最大的一支远征军向希腊进军,在阿比多斯海湾, 他检阅全军。他的陆军遮天蔽地,他的水师布满海 湾,他感到荣耀,感到幸福。但随后他又伤感起来, 而且潸然泪下,对他叔父说: “当我想到人生短暂, 想到再过一百年后,这支浩荡的大军中没有一个人 还能活在世间,便感到一阵突然的悲哀。”

——希罗多德(古希腊史学之父)《历 史 》

作者悲古人,悲时人,亦悲后人。 ——死生之大

悲叹生命的有限和时间的无情;悲叹当时士大夫阶层盛行 的虚无 主义思想;悲叹后人见今人之悲时的悲叹, 引 发深远的千古同悲。

“悲夫 ”

每览昔人兴感之

由,若合 一 契

一死生为虚诞

齐彭殇为妄作

后之览者,亦

将有感于斯文

(今之视昔)

( 今 )

(后之视今)

, 因何而悲

千古同悲

内心

执着追求

(反思生命)

王羲之对生死的深刻思考(人生态度)

痛——个体 生命短暂,生死难测

悲——人类 代代皆痛,永无之境

表面

美景盛事

(寄情山水)

作者因何而悲

怎样理解“悲夫”,作者因何而悲

王羲之将自己的内心感受推及到人类的普遍情感,认为人们对

于生命的感慨是跨越时空的共鸣。他感慨道, “昔人兴感,已契我 心”,即古人对于生命的感慨与现今的人们产生强烈的共鸣。同时, 他也意识到“后之视今,亦犹今之视昔”,即后人看待现今的我们, 也会像我们看待古人一样,对生命产生同样的感慨和思考。

但王羲之毕竟生活在国势日衰的东晋时期,士大夫们大多意志

消沉,不求进取,对他而言也有影响,因此文中出现了低沉的调子, 例如以“修短随化,终期于尽”,这是难以苛求的。

总结提升

《兰亭集序》

一篇奇文传世

两种人生态度

三种不同心境

四种表达方式:叙事、写景、抒情、议论

《兰亭集序》是一篇充满情感的诗集序言,作者通过描绘兰

亭的山水美景和宴会盛况,表达了对世事变幻和生死无常的感慨 。文章反映了当时一般封建士大夫的人生观,但在一定程度上批 判了虚无的哲学观念,强调了现实生活的珍贵和值得珍惜的一面 。在这个时代,老庄思想盛行,许多人沉迷于玄学,而王羲之能 在感慨人生无常的同时,透露出对现实生活的留恋和珍惜,这种 态度是非常难能可贵的。

棉 总结全文

文章最后一句"后之览者,亦将有感于斯文" , 我

们今天读他的文章,是"后之览者",应该有许多新白的

感悟。结合历史人物,谈谈你是怎样认识王羲之对

生的感悟,你对人生有什么新的体验

人生苦短,是古人难以解开的心结,悲叹并不等于悲观,历史上悲叹人

生的往往是最富有创造价值的人士。

曹操“对酒当歌,人生几何,譬如朝露,去日苦多”,但这并不妨碍他

成为乱世英雄,这是统一天下的豪情壮志,正是因为他们对人生充满了执着 对岁月的流逝才如此悲叹。

鲁迅在”绝望与深渊”中“直面惨淡的人生,正视淋漓的鲜血”,为中华 民族挺起了不屈的脊梁。

钱钟书说过“目光放远,万事且悲。目光放近,则自应振作,以求乐观’ 承认人生局限,更应努力奋斗。

王羲之的文章多是"消极其表,执着其里",王羲之在书法上的卓越成就 正是他对抗人生虚无的最执着的努力。

“人生苦短”无论对凡夫俗子,还是英雄伟人似乎都是一个万古

恒新的话题。且不必说《古诗十九首》中的“人生天地间,忽如远行

客 ”“ 人生寄一世,奄忽若飙尘”;也不必说汉武帝的“少壮几时奈

老何”;就是一代伟人毛泽东不也发出“人生易老,天难老”的感叹

吗 可以说, “人生苦短”是人类的一种普遍心态。

把握生命里的每一分钟,全力以赴我们心 中的梦。

(1)《兰亭集序》中交代集会地点的句子是“会于会稽山阴之兰亭” , 表 明集会地点周围有高峻的山峰的句子是“此地有崇山峻岭 ”。

(2)《兰亭集序》中交代集会目的的句子是“修禊事也”,直接表明作者 参加集会时的心情的句子是“信 可 乐 也”。

(3)《陋室铭》中“谈笑有鸿儒,往来无白丁”两句描绘宾客尽是文人雅士、 贤德之人,《兰亭集序》中表达类似意思的句子:“群贤毕至,少长咸集。”

(4)王羲之的《兰亭集序》中表现兰亭气候宜人的句子:“天 朗 气 清, 惠风和畅。"

(6)我们在感叹时光流逝时,往往会说“光阴似箭,日月如梭”,《兰亭集 序》中与此句意义相近的句子:"夫人之相与,俯仰一世。"

(7)在《兰亭集序》中,王羲之认为人在美好的时光中总会“快然自足 , 不知老之将至”,而在事过境迁之后又不免感慨横生。

(8)王羲之在《兰亭集序》中写每个人的寿命长短听凭造化,最后都归结于 消亡的句子:"况修短随化 ,终期于尽。"

(9)针对魏晋名士崇尚虚无的思想,王羲之在《兰亭集序》中批评这一思想 的句子:"固知一死生为虚诞 ,齐彭殇为妄作。

蘭亭集序

票夫人

一 契 未 睿 不 胜 父

北悚因

疆为

之视昔

的人绿其所

兴依其

特有成

1 左 在 引

目 腾 懷 之

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。

早全少

茂林隋

五羲之

定武岗亭

的 开 中

年 度 在

格山除之

梅

探究王羲之积

极的人生观,

体会其在深沉

的感叹中暗含 的对人生的眷 恋和热爱之情。

了解作者生

平及写作背 景,积累文 化常识 。

掌握本文情

景交融、叙 议结合的写 作特点 。

分析作者乐、

痛、悲的原 因。

学习目标

知人论世

■写作背景

两晋政治恐怖,司马氏集团内部互相倾轧,残杀现象

时有发生。士大夫(如“竹林七贤”嵇康、阮籍、山涛、 向秀、刘伶、王戎、阮咸)不满当朝统治,普遍崇尚老庄 ,追求清静无为自由放任的生活。文学创作内容消沉,逃 避现实的情调很浓。但王羲之一反“清虚寡欲”的风气和

追求骈体的形式主义之气,抒写了一篇情真语笃,朴素自

然的优美散文《兰亭集序》,不但在东晋文坛上占有一席 之地,而且在中国文学史上享有崇高声誉。

王羲之(303—361),字逸少,琅邪临沂人(今属山

东), 东晋时期书法家,有“书圣”之称。其书法兼

善隶、草、楷、行各体,精研体势,心摹手追,广采

众长,备精诸体,冶于一炉,摆脱了汉魏笔风,自成

一家,影响深远。风格平和自然,笔势委婉含蓄,遒

美健秀。代表作 《兰亭集序》被誉为“天下第一行

书”。在书法史上,他与其子王献之合称为“二王”。 世居会稽山阴。官至右军将军,故后世称为 “王右军”

他出身于两晋的名门望族,是东晋政治家王导的

从子。青年时期就有美誉,朝廷召他为侍中、吏部尚 书,都辞谢不就。

《世说新语 ·雅量》:

“郗太傅在京口,遣门生与 王丞相(王导)书,求女婿。丞 相语郗信: ‘君往东厢,任意选 之。'门生归白郗曰: ‘王家诸 郎,亦皆可嘉,闻来觅婿,咸自 矜持。唯有一郎,在东床上坦腹 卧,如不闻。’郗公云:‘此正 好。'访之,乃是逸少,因嫁女 与焉。"

关于王羲之的逸闻

文体知识

《兰亭集序》是一篇序言。“序言”简称“序”,也叫前

言,属实用文体,同“跋”是一类。列于卷首叫序,附于卷末 叫“跋”。其作用在于推荐介绍某人著作或某一材料,说明写 作过程、写作目的、主要内容或说明一些同书本有关的事情, 帮助读者更好地去阅读或理解。

序言,有自己作的,叫 “自序”;也有请他人写的,叫“

他序”,他序除了介绍著作外,往往还有一些评价的内容。

《兰亭集序》的由来

古代人们每年三月初三,为驱邪消灾、

祈福安康,都有到水边嬉游的习俗,称为修禊 。东晋穆帝永和九年三月初三这一天,天气晴 朗,微风和煦,51 岁 的 王羲之与谢安、孙绰 、许询等41 位文人墨客及社会名士一同来到

兰亭雅集,共赴修禊盛会。他们列坐曲水两侧, 将酒觞置于清流之上,顺水任游,停于谁前则 赋四、五言诗各一首,否则罚酒。据载,王、

谢、孙等11人各成诗两首,另有15人各成 一 首,余人诗不成,罚酒三巨觥,共成诗37首, 合为《兰亭集》,由王羲之作序324字,以记

赏析文本

理 清脉络,找出直接体现了作者感情的字词

信可乐也! (第1—2段)

情 岂不痛哉! (第3段)

悲夫! (第4段)

春季的末一个月 状语后置

永 和九年,岁在 癸 丑 ,暮春 之初,会于会稽山阴之兰亭 ,修楔 事

全、都 形作名,贤德/年少/年长之人 高高的

也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍, 映衬 引来 酒杯 排 列 、 旁边。其次,古今异义 乐器 繁盛 名作动,喝酒[ 作诗

映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,

名作动,环绕 这 暖和 舒畅 定语后置

亦足以畅叙幽情。是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察

深远高雅的情思 开畅、舒展 值得 定语后置

自然界的万物 用来 …… 形作名,穷尽 实在

品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

美景崇山峻岭、茂林修竹、清流激湍、映带左右

佳朋群贤毕至,少长咸集

乐事一觞一咏、畅叙幽情

赏心仰观宇宙、俯察品类,游目骋怀、视听之娱

南朝谢灵运说,“天下良辰、美景、赏心、乐事,四者难并。”王羲 之告诉我们兰亭修楔,“信可乐也”。你认为兰亭之乐,乐在何处

良辰暮春之初,天朗气清,惠风和畅

人与自然的和谐 人与人的和谐 人与自我的和谐

“ 修 楔 ”

之乐

永和九年,即癸丑年。时值暮春三月之初,我们聚集在会稽郡山

阴县的兰亭,共同行修禊之事。众多贤士齐聚一堂,无论年少长幼, 皆参与其中。兰亭之地,有峻岭崇山,茂密树林和翠竹环绕,更有清 澈的溪流萦绕于亭旁。我们以流水为曲水,列坐于水边,虽无音乐的 华丽伴奏,但仅饮酒赋诗,已足以尽情抒发我们深远而高雅的情思。 此时此刻,天气晴朗,空气清新,微风徐徐,温暖宜人。抬头仰望, 可见宇宙之广阔无垠;低头俯察,则感叹世间万物之丰富多彩。借此 刻宁静时光纵目观察,心情开阔舒畅,足以尽情享受眼前所见的一切 美好。这确实是一件令人愉悦的事情啊。

文本翻译

: 小结 “信可乐也”,因何而乐

表层原因 1.同 道 相 逢 2 . 环境优雅 3 . 气候宜人 . . . . . .

在这样一个与自己的精神气质与审美趣味高度契合匹配的环境中, 人的幸福感与愉悦度是想当然的。

深层原因 晋人向外发现了自然,向内发现了自己的深情。山水

虚灵化了,也情致化了。 —— 宗白华《美学散步》

借助于楔事的名义聚会,消灾祈福,这是一次敬重生命的典礼,这样的活动 暗含了人们对生命的珍视与眷恋。作者观宇宙之大,察品类之盛,感慨于大 自然神奇的造化,这些忘情的快乐是健康生命的赏赐。所以,乐的根源是:

以生为乐。

结交 古今异义,比喻时间短暂 兼词,之于 同“晤”,面对 夫人之相与 , 俯仰一世。或取诸怀抱, 悟言一室

随着、依靠 放纵 古今异义 同“取”

之 内 ;或因寄所托, 放浪形骸之外。虽趣舍万殊, 静

状语后置 感到欣喜 状语后置 一时 高兴的样子

躁不同,当其欣于所遇, 暂得于己, 快然自足,不知 等到 动词, 往 ,引申为求得 连接 代词

老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。 过 去, 以前 成 为 因 代词

向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,

造 化,指自然 到

岂不痛哉!

发生、兴 起

判断句 形作名,大事

、 及

于尽!古人云:

况修短随化,终期

“死生亦大矣”,

文本翻译

人们相互交往,时光匆匆, 一生便悄然度过。有的人在室内相聚

交谈,彼此倾诉内心的想法;有的人则寄情于所钟爱的事物上,言行 自由自在,不受任何拘束。虽然每个人对生活的选择和性情各有不同, 但当他们遇到让自己欣喜的事物时,心中便会涌起一种自得和满足的 感觉。然而,他们未曾意识到衰老和死亡即将到来。等到他们对所得

的事物已经厌倦,心情也随情况的变化而起变化,感慨就随之有所不

同了。从前感到欢欣的,很快就成为往事, (人)尚且不能不因这些 引起心中的感触,何况(人的)寿命长短听凭造化, 最终归于消灭! 古人说: “死生也是一件大事啊。”这怎能不让人痛心啊!

人无法同时拥有青春和对青春的感受,那场在许多年以后也能想起的日落,倒也不见得 是有多好看,就是莫名觉得还挺难忘的。“花有重开日,人无再少年”

在长长的一生里,为什么欢乐总是乍现就凋落,

走得最急的都是最美的时光。 ——席慕蓉《为什么》

生命是一团欲望,欲望不能满足便痛苦,满足便无

聊,人生就在痛苦和无聊之间摇摆。 ——叔本华

当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至

及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。

因为太过专注,太过忘我,最美的时光就在这不知不觉中悄然逝去了。

况修短随化,终期于尽。古人云: “死生亦大矣!”

寿命长短,听凭造化,终究归结于消灭。生命的渺小、短暂,是自然规律。

史铁生的感慨 :一个人,出生了,这就不再是一个可以辩论

的问题,而只是上帝交给他的一个事实;上帝在交给我们

这件事实的时候,已经顺便保证了他的结果,所以死是一

件不必急于求成的事,死是一个必然会 降 临的节日。

“岂不痛哉”,因何而痛

人之相与,俯仰一世/老之将至

人生短暂之痛

向之所欣,俯仰之间,已为陈迹

世事无常(欢乐有尽)之痛

况修短随化,终期于尽

生死难测之痛

“ 生死 ”<

之痛

魏晋士人生死观

人生一世间,忽若暮春草。 ——(汉魏)徐干《室思》

但恐须臾间,魂气随风飘。 — — (魏)阮籍《咏怀》

刘伶“常乘鹿车,携一壶酒,使人荷镭而随之,云:‘死便据地以埋’”

——《晋书 ·刘伶传》

阮籍“时率意独驾,不由径路。车迹所穷,辄恸哭而反”。 ——《晋书 · 阮籍传》

嵇康“今但愿守陋巷,教养子孙,时与亲旧叙阔,陈说平生,浊酒一杯,弹琴一曲,志愿毕

矣 。” —— 《与山巨源绝交书》

魏晋士人生死观

总结:“一死生”“齐彭殇”

追求清静无为、 自由放任的生活。出世入仙和逃

避现实的情调很浓。更有许多人及时行乐、纵情声色。 觉得死了就死了,无所谓,因为死就是生,生就是死。

魏晋风流:饮酒、服药、清谈、纵情山水、狂放不羁 ……

向内,深入内心世界,

不务实际,聚众谈玄。

向外,寄情山水声色,

不受世俗礼法约束。

们的共同点是什么

或取诸怀抱,

悟言 一 室之内。

或因寄所托,

放浪形骸之外。

作者的情感是如何由“乐 ”转“痛”的 作者首先联想到哪两种人 他

共同点:贪 恋自己喜欢

的事物,留 恋有生之乐

静 躁

魏晋士人的生死观成因

1、 两晋时期社会极剧动荡

2、 统治集团内部互相倾轧,许多著名的文人都死在残酷的权 力斗争中。

“天下名士,少有全者”

“孔融死而士气灰,嵇康死而清议绝。”(孔融是汉末的一位知名 文人,他的死让许多士人感到沮丧。嵇康则是魏晋时期的一位杰出音乐家、思想家,他 的死使得当时社会那种直言不讳、批判政治的清议之风逐渐消失)

3、 天下名士,为了避祸保身,他们崇尚老庄,大谈玄理, 不

务实际,思想消极虚无,寄情山水,笑傲山野。

在文学上,创作内容消沉,逃避现实的情调很浓。

但王羲之一反 “清虚寡欲”的风气和追求骈体的形式主义之 气 ,抒写了一篇情真语笃,朴素自然的优美散文《兰亭集序》

道家思想

生死存亡为一体。

—— 《庄子 · 大宗师》

方生方死,方死方生。

—— 《庄子 · 齐物论》

天下莫大于秋毫之末,而泰山为小;莫寿乎殇子,而

彭祖为夭。

原因 面对

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟

悲伤 明 白 乃,因而 意动,把…看做一样/看做相等

悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为

状语后置 犹如 因此 一个个

妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故 列叙时

… … 的原因 意态,情趣

人,录其所述,虽世殊事异, 所以兴怀,其致一 也。

这次(集会)

后之览者,亦将有感于斯文。

文本翻译

每当看到古人关于生死感慨的文章,我总是感同身受,不

禁为之叹息。这些文章像符契一样,与我心意相通,让我无法 不为之动容。然而,尽管我明白生死的等同是虚妄的,长寿与 短命的等同更是无法兑现的言论,但我仍然无法完全明了这些 感慨背后的深意。后人看待今人,就如同今人看待前人一样, 这种代代相传的情感是如此可悲。因此,我记录下这次聚会的

参与者名单和他们的诗篇,虽然时代变迁,世事各异,但触发

人们情感的原因却是一致的。我想这些诗篇也能让后世的读者

产生同样的感慨吧。

“悲夫”,因何而悲

郭沫若说文章前面写极乐,后面突然悲痛,

“悲得太没有道理”,是“无病呻吟的绝顶”。

你认为王羲之悲得有没有道理 为何而悲 这

种悲痛背后蕴含了怎样的人生态度

伟大的波斯王克谢尔克谢斯,率领波斯历史上

最大的一支远征军向希腊进军,在阿比多斯海湾, 他检阅全军。他的陆军遮天蔽地,他的水师布满海 湾,他感到荣耀,感到幸福。但随后他又伤感起来, 而且潸然泪下,对他叔父说: “当我想到人生短暂, 想到再过一百年后,这支浩荡的大军中没有一个人 还能活在世间,便感到一阵突然的悲哀。”

——希罗多德(古希腊史学之父)《历 史 》

作者悲古人,悲时人,亦悲后人。 ——死生之大

悲叹生命的有限和时间的无情;悲叹当时士大夫阶层盛行 的虚无 主义思想;悲叹后人见今人之悲时的悲叹, 引 发深远的千古同悲。

“悲夫 ”

每览昔人兴感之

由,若合 一 契

一死生为虚诞

齐彭殇为妄作

后之览者,亦

将有感于斯文

(今之视昔)

( 今 )

(后之视今)

, 因何而悲

千古同悲

内心

执着追求

(反思生命)

王羲之对生死的深刻思考(人生态度)

痛——个体 生命短暂,生死难测

悲——人类 代代皆痛,永无之境

表面

美景盛事

(寄情山水)

作者因何而悲

怎样理解“悲夫”,作者因何而悲

王羲之将自己的内心感受推及到人类的普遍情感,认为人们对

于生命的感慨是跨越时空的共鸣。他感慨道, “昔人兴感,已契我 心”,即古人对于生命的感慨与现今的人们产生强烈的共鸣。同时, 他也意识到“后之视今,亦犹今之视昔”,即后人看待现今的我们, 也会像我们看待古人一样,对生命产生同样的感慨和思考。

但王羲之毕竟生活在国势日衰的东晋时期,士大夫们大多意志

消沉,不求进取,对他而言也有影响,因此文中出现了低沉的调子, 例如以“修短随化,终期于尽”,这是难以苛求的。

总结提升

《兰亭集序》

一篇奇文传世

两种人生态度

三种不同心境

四种表达方式:叙事、写景、抒情、议论

《兰亭集序》是一篇充满情感的诗集序言,作者通过描绘兰

亭的山水美景和宴会盛况,表达了对世事变幻和生死无常的感慨 。文章反映了当时一般封建士大夫的人生观,但在一定程度上批 判了虚无的哲学观念,强调了现实生活的珍贵和值得珍惜的一面 。在这个时代,老庄思想盛行,许多人沉迷于玄学,而王羲之能 在感慨人生无常的同时,透露出对现实生活的留恋和珍惜,这种 态度是非常难能可贵的。

棉 总结全文

文章最后一句"后之览者,亦将有感于斯文" , 我

们今天读他的文章,是"后之览者",应该有许多新白的

感悟。结合历史人物,谈谈你是怎样认识王羲之对

生的感悟,你对人生有什么新的体验

人生苦短,是古人难以解开的心结,悲叹并不等于悲观,历史上悲叹人

生的往往是最富有创造价值的人士。

曹操“对酒当歌,人生几何,譬如朝露,去日苦多”,但这并不妨碍他

成为乱世英雄,这是统一天下的豪情壮志,正是因为他们对人生充满了执着 对岁月的流逝才如此悲叹。

鲁迅在”绝望与深渊”中“直面惨淡的人生,正视淋漓的鲜血”,为中华 民族挺起了不屈的脊梁。

钱钟书说过“目光放远,万事且悲。目光放近,则自应振作,以求乐观’ 承认人生局限,更应努力奋斗。

王羲之的文章多是"消极其表,执着其里",王羲之在书法上的卓越成就 正是他对抗人生虚无的最执着的努力。

“人生苦短”无论对凡夫俗子,还是英雄伟人似乎都是一个万古

恒新的话题。且不必说《古诗十九首》中的“人生天地间,忽如远行

客 ”“ 人生寄一世,奄忽若飙尘”;也不必说汉武帝的“少壮几时奈

老何”;就是一代伟人毛泽东不也发出“人生易老,天难老”的感叹

吗 可以说, “人生苦短”是人类的一种普遍心态。

把握生命里的每一分钟,全力以赴我们心 中的梦。

(1)《兰亭集序》中交代集会地点的句子是“会于会稽山阴之兰亭” , 表 明集会地点周围有高峻的山峰的句子是“此地有崇山峻岭 ”。

(2)《兰亭集序》中交代集会目的的句子是“修禊事也”,直接表明作者 参加集会时的心情的句子是“信 可 乐 也”。

(3)《陋室铭》中“谈笑有鸿儒,往来无白丁”两句描绘宾客尽是文人雅士、 贤德之人,《兰亭集序》中表达类似意思的句子:“群贤毕至,少长咸集。”

(4)王羲之的《兰亭集序》中表现兰亭气候宜人的句子:“天 朗 气 清, 惠风和畅。"

(6)我们在感叹时光流逝时,往往会说“光阴似箭,日月如梭”,《兰亭集 序》中与此句意义相近的句子:"夫人之相与,俯仰一世。"

(7)在《兰亭集序》中,王羲之认为人在美好的时光中总会“快然自足 , 不知老之将至”,而在事过境迁之后又不免感慨横生。

(8)王羲之在《兰亭集序》中写每个人的寿命长短听凭造化,最后都归结于 消亡的句子:"况修短随化 ,终期于尽。"

(9)针对魏晋名士崇尚虚无的思想,王羲之在《兰亭集序》中批评这一思想 的句子:"固知一死生为虚诞 ,齐彭殇为妄作。