第23课《马说》课件

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

韩愈

大唐孤勇者

凡事不平则鸣

说

部编版八年级下册第六单元

马

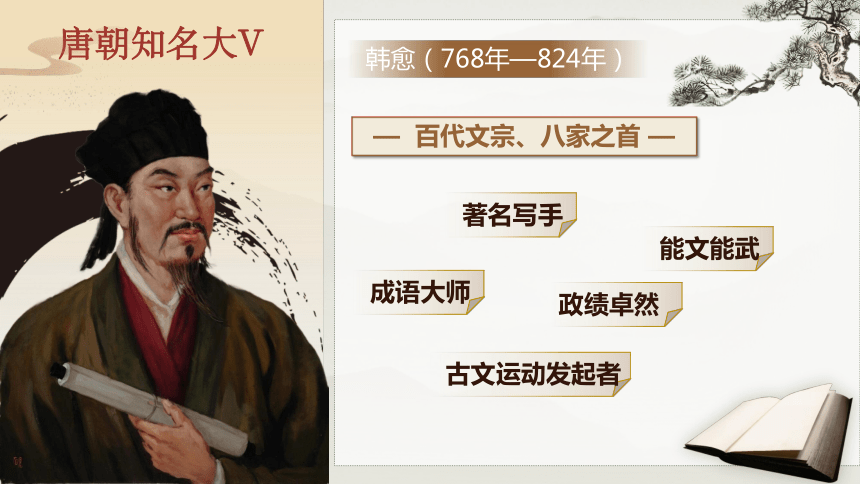

唐朝知名大V

韩愈(768年—824年)

— 百代文宗、八家之首 —

著名写手

能文能武

成语大师

古文运动发起者

政绩卓然

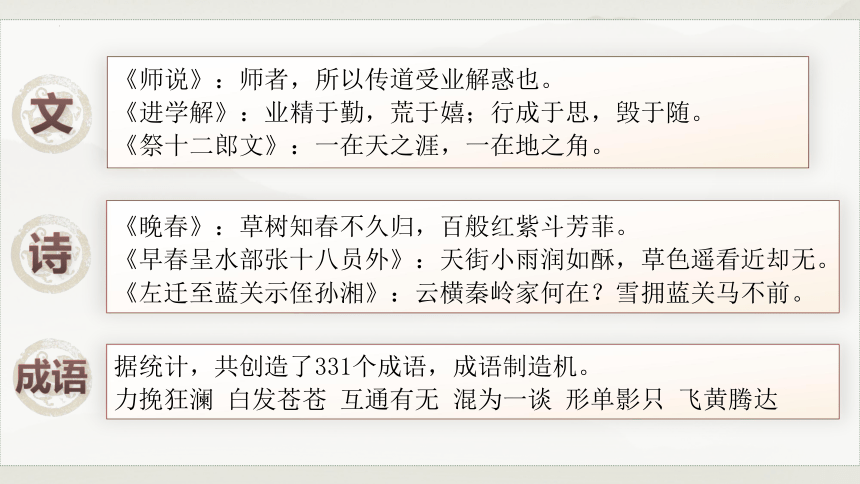

《师说》:师者,所以传道受业解惑也。

《进学解》:业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。

《祭十二郎文》:一在天之涯,一在地之角。

《晚春》:草树知春不久归,百般红紫斗芳菲。

《早春呈水部张十八员外》:天街小雨润如酥,草色遥看近却无。

《左迁至蓝关示侄孙湘》:云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。

据统计,共创造了331个成语,成语制造机。

力挽狂澜 白发苍苍 互通有无 混为一谈 形单影只 飞黄腾达

文

诗

成语

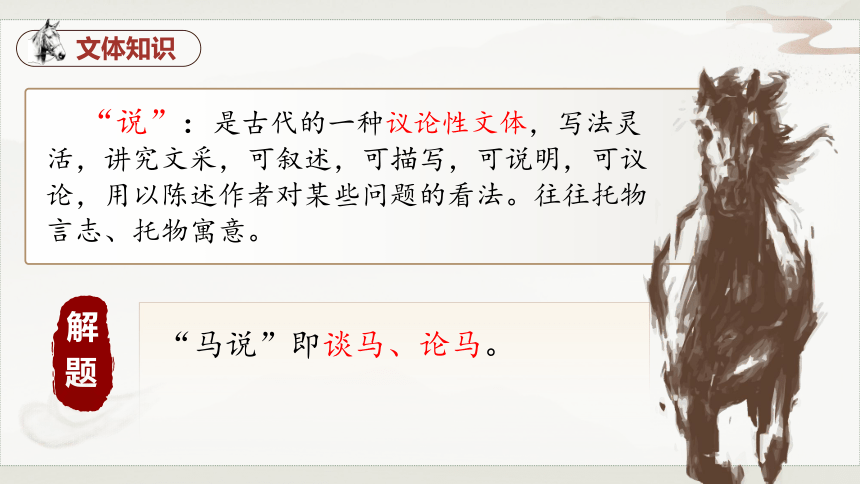

“说”:是古代的一种议论性文体,写法灵活,讲究文采,可叙述,可描写,可说明,可议论,用以陈述作者对某些问题的看法。往往托物言志、托物寓意。

文体知识

“马说”即谈马、论马。

解

题

韩 愈

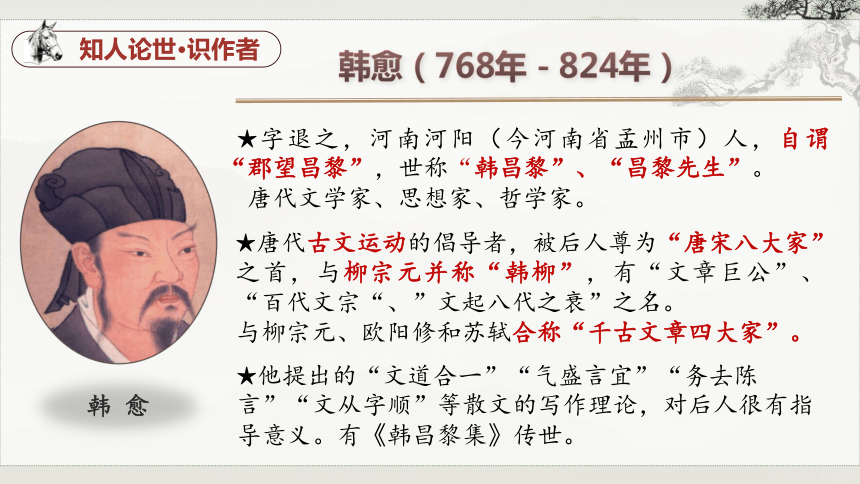

知人论世·识作者

★字退之,河南河阳(今河南省孟州市)人,自谓“郡望昌黎”,世称“韩昌黎”、“昌黎先生”。

唐代文学家、思想家、哲学家。

★唐代古文运动的倡导者,被后人尊为“唐宋八大家”之首,与柳宗元并称“韩柳”,有“文章巨公”、“百代文宗“、”文起八代之衰”之名。

与柳宗元、欧阳修和苏轼合称“千古文章四大家”。

★他提出的“文道合一”“气盛言宜”“务去陈言”“文从字顺”等散文的写作理论,对后人很有指导意义。有《韩昌黎集》传世。

韩愈(768年-824年)

知人论世·知背景

伯乐相马

相传伯乐是春秋时代人,姓孙名阳。一次,伯乐受楚王的委托,购买能日行千里的骏马。伯乐在路上看到一匹马拉着盐车,很吃力地在陡坡上行进。马见伯乐走近,突然昂起头来,瞪大眼睛,大声嘶鸣。伯乐立即从声音中判断出,这是一匹难得的骏马。伯乐向驾车的人说要买马。驾车人毫不犹豫地同意了。

伯乐牵走千里马,直奔楚国。楚王听到伯乐对马的介绍后,命马夫尽心尽力把马喂好。半个月后,楚王跨马扬鞭,但觉两耳生风,喘息的功夫,已跑出百里之外。后来,千里马为楚王驰骋沙场,立下不少功劳。

《马说》大约作于贞元十一年至十六年(795—800)间。

怀才不遇 愤作《马说》

其时,韩愈初登仕途,很不得志。曾三次上书宰相请求擢用,“而志不得通”;“足三及门,而阍人(守门人)辞焉”。尽管如此,他仍然声明自己“有忧天下之心”,不会遁迹山林。后相继依附于宣武节度使董晋、武宁节度使张建封幕下,郁郁不乐,所以有“伯乐不常有”之叹。

8

晓畅字句

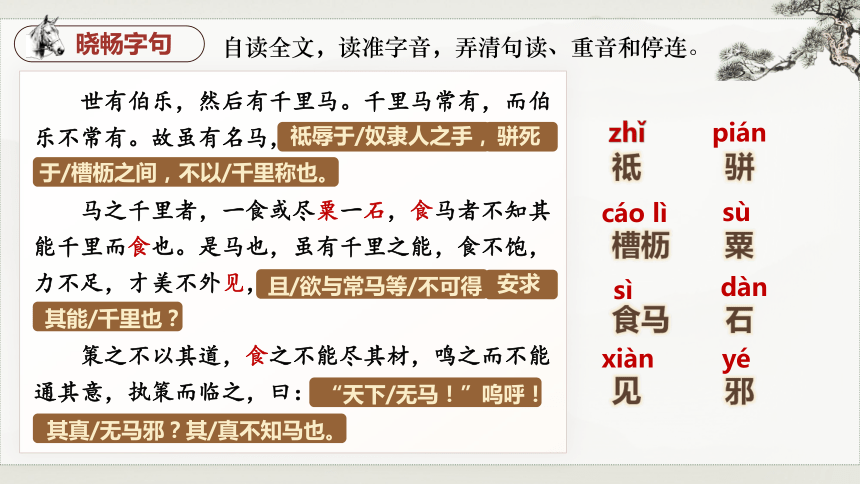

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石,食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。

祗

骈

槽枥

粟

食马

石

见

邪

zhǐ

pián

cáo lì

sù

sì

dàn

xiàn

yé

自读全文,读准字音,弄清句读、重音和停连。

祗辱于/奴隶人之手,

骈死

且/欲与常马等/不可得

安求

其能/千里也?

于/槽枥之间,不以/千里称也。

“天下/无马!”呜呼!

其真/无马邪?其/真不知马也。

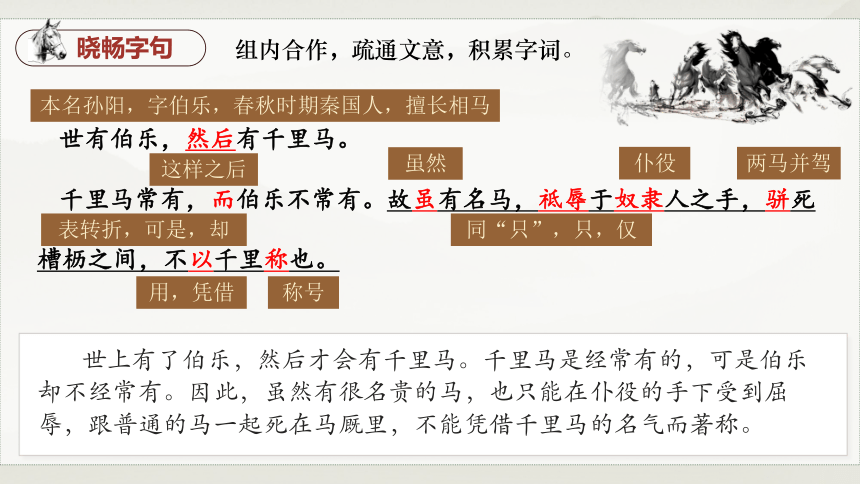

世有伯乐,然后有千里马。

千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死槽枥之间,不以千里称也。

表转折,可是,却

虽然

称号

仆役

世上有了伯乐,然后才会有千里马。千里马是经常有的,可是伯乐却不经常有。因此,虽然有很名贵的马,也只能在仆役的手下受到屈辱,跟普通的马一起死在马厩里,不能凭借千里马的名气而著称。

同“只”,只,仅

两马并驾

这样之后

用,凭借

晓畅字句

本名孙阳,字伯乐,春秋时期秦国人,擅长相马

组内合作,疏通文意,积累字词。

日行千里的马,一顿有时能吃完一石粮食。喂马的人不懂得要根据它日行千里的本领来喂养它。(所以)这样的马,虽然有日行千里的才能,但是吃不饱,力气不足,它的才能和美好的素质也就表现不出来,尚且想要和普通的马相等都做不到,怎么能要求它日行千里呢?

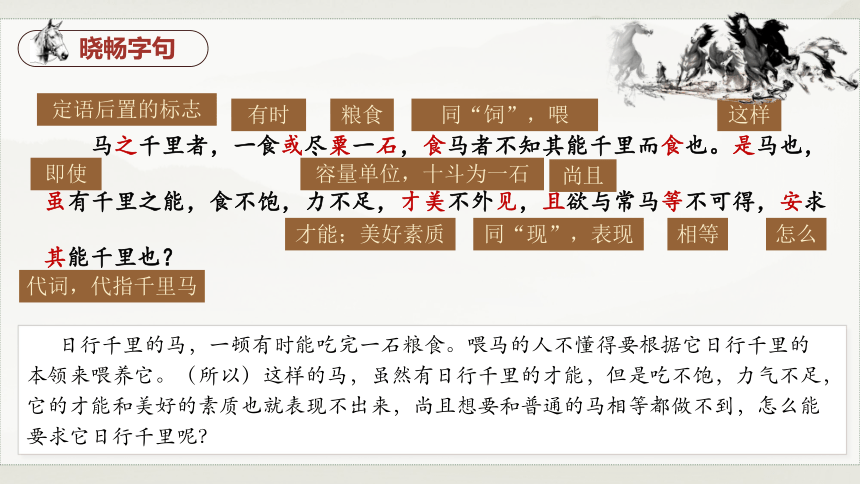

晓畅字句

粮食

有时

马之千里者,一食或尽粟一石,食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

才能;美好素质

怎么

同“饲”,喂

即使

同“现”,表现

尚且

相等

容量单位,十斗为一石

这样

代词,代指千里马

定语后置的标志

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼,其真无马邪?其真不知马也。

拿着鞭子

面对

唉

加强诘问语气

语气词,吗

鞭策它,不按正确的方法,喂养又不足以使它充分发挥自己的才能,它鸣叫却不能通晓它的意思,(反而)拿着鞭子站在它跟前说:“天下没有千里马!”唉!真的没有千里马吗?其实是他们真不识得千里马啊!

名作动,用马鞭驱赶

喂

竭尽

才能,才干

通晓

表修饰

晓畅字句

按照

表示推测,恐怕

整体感知:通读全文,本文可以分为几个部分?

晓畅字句

第一部分(1):说明伯乐对千里马命运的重要性。

第二部分(2):揭示千里马被埋没的原因。

第三部分(3):辛辣讽刺了“食马者”的愚妄无知。

读马之不平

活动一:自读全文,“说”了哪几种马?归纳总结千里马的遭遇。

死马

饿马

冤马

祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意

虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见

“天下无马!”呜呼,其真无马邪?其真不知马也。

千里马遭遇

读马之不平

活动二:小组合作探究,组内共读文章,解决以下问题:

(1)你们读到了一匹怎样的千里马?又读到了一位什么样的食马者?

(2)体会到了作者对千里马怎样的感情呢?重点关注虚词(如:也)

我从 中, 读到了一匹(位) 的

千里马(食马者)。因为文中说 。

读马之不平

饱受欺侮、凄凉惨死

无千里之名、不受重视、湮没无闻

受虐挨饿、才美难现

孤独寂寥、无人理解

受尽冷落、深蒙冤枉

“祗辱于奴隶之手,骈死于槽枥之间”

“不以千里称也”

“虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见”,

“策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意”

“天下无马!”

这是一匹有千里之能,却无千里之名、遭遇悲惨且怀才不遇的千里马。

【千里马形象】

读马之不平

【食马者形象】

·祗辱于奴隶人之手

·食马者不知其能千里而食也

·策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之.....

不识千里马

平庸浅薄

愚妄无知

居高临下

有眼无珠

直接原因:食不饱,力不足,才美不外见

根本原因:食马者不知其能千里而食也

“执策而临之”

食马者面对真正的千里马视而不见,摆出居高临下、倨傲不屑一顾的神态,慨叹“天下无马”。这就把食马者的有眼无珠和千里马不为人识的悲哀刻画得入木三分。

·“临”,《说文》“监临也。”

·会意字。整个字形象人俯视器物的样子。

·本义:从高处往低处察看。

·“临”表示“面对”,带有居高临下的意味。

读马之不平

【虚字不虚,“也”更传情】

也 例句 情感表达

贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”

孔子对颜回的安贫乐道非常欣赏和赞叹。

三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

郑重强调“志”的重要性。

“也”:在古代是开口音,大开口强调一种大大的、郑重的语气。创作的人专门把“也”字摆句末,表示很庄重很正式的强调前面的内容很重要。

“祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

“食马者,不知其能千里而食也,安求其能千里也?”

“呜呼!其真无马耶?其真不知马也!”

愤愤不平之意;

无限痛惜和同情

反诘语气,

对食马者的愤怒与谴责

深刻嘲讽食马者的

无知愚蠢,

更有痛彻与无奈

知退之不平

韩愈《送孟东野序》:大凡物不得其平则鸣。

童年:父母早逝,与侄子十二郎感情深厚

韩愈3岁时,父亲过世,由哥哥抚养。12岁时,哥哥病逝于任上自此,由嫂子抚养长大。童年时期,自己最重要的亲人兼玩伴大概就是比自己小几岁的侄子——十二郎,两人年纪相仿,读书生活一起,感情甚笃。

因财力有限,两人之中,只有19岁的韩愈前往应试科考。可惜还未等到韩愈安顿好十二郎壮年却因病而亡。著名祭文《祭十二郎文》便是为他而写“一在天在涯,一在地之角”感人肺腑,引人落泪。

资料链接

青年:科举求仕之路坎坷

韩愈生长于官宦家庭,虽家道中落,但多多少少有些读书的基因和环境其父生前担任秘书郎,从文,掌管图书。富有才情的韩愈,21岁考中进士。

古代学子,学而优则仕,求仕处处碰壁,满身才华无处施展。时28岁,在长安蛰伏长达10年,没有获得一官半职。韩愈曾三见宰相不得荐,三拜权贵门难进,内心的痛楚可想而知。《马说》一篇,以千里马自喻道尽多少怀才不遇士子的心!

壮年:不平则鸣,一腔孤勇

韩愈果敢无畏,他不畏强权,屡屡被弹劾贬。

最严重一次是:唐宪宗迎佛骨,以孔孟之道为宗的韩愈一封谏书,因此获贬,“一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。”他不平则名,《争臣论》:君子居其位则死其官。他用自己坎坷不平的人生,诠释了一个旧时文人的正直与担当!

伯乐:能发现、赏识、任用人才的人

食马者:愚妄浅薄、不识人才的封建统治者

作者的郁郁不得志之情,借伯乐与千里马传说来含蓄表达,叫 ......

托物寓意

千里马:人才

借千里马不遇伯乐,比喻贤才难遇明主,揭露封建统治者不识人才,埋没摧残人才的现象,表达了作者怀才不遇、壮志难酬的愤懑心情 。

满纸都是韩愈“不平则鸣”之音。

献赋十年犹未遇,羞将白发对华簪。

——钱起《赠阙下裴舍人》

朝扣富儿门,暮随肥马尘。

——杜甫《奉赠韦左丞丈二十二韵》

欲济无舟楫,端居耻圣明。

——孟浩然《望洞庭湖赠张丞相》

我劝天公重抖救,不拘一格降人才。

——龚自珍《己亥杂诗》

叩时代之音

《马说》仅仅是韩愈一个人的不平之音吗?

在韩愈受到任用后,他也多次扮演伯乐的角色,他曾推荐李翊(yì)考中进士,培养出江西省第一个状元卢肇,提携孟郊、张籍、李贺、贾岛,使他们名垂文坛。经他提携的牛僧儒更是位及宰相。

抒天下人之怒——是怀才不遇、壮志未酬者的呐喊和愤懑。

韩愈——他是至贤至刚的孤勇者,用他的苦难、他的才情、他的坚毅,以一生在诠释“虽千万人吾往矣”般的满腔孤勇。

叩时代之音

【思辨】请联系当代社会现实,说说千里马和伯乐哪个更重要?

① 如果你是千里马,你会如何获得他人的赏识?

② 假如你是食马者,你应该怎样对待千里马?

③ 假如你是伯乐,你应该怎么挖掘人才?

愿诸君,勇敢地追逐

照耀自己的一束束光芒,

奔赴生命一次次的春和景明;

更要像昌黎先生一样,

鸣不平之音,

叩响时代不断拔节向上的声音。

课堂结语

1.祗辱于奴隶人之手

“祗”同“只”,只、仅

2.食马者不知其能千里而食也

“食”同“饲”,喂

3.才美不外见

“见”同“现”,表现

【通 假 字】

文言积累

(1)虽有千里之能

才能

(2)安求其能千里也

能够

(1)祗辱于奴隶人之手

结构助词,的

(2)虽有千里之能

结构助词,的

(3)策之不以其道

代词,代千里马

(4)鸣之而不能通其意

语气助词,无意义

(5)马之千里者

结构助词,定语后置的标志

【一词多义】

能

之

(1)策之不以其道

动词,用马鞭驱赶

(2)执策而临之

名词,马鞭子

(1)不知其能千里而食也

代词,代指千里马

(2)其真无马邪?

表示诘问,岂、难道

(3)其真不知马也!

表示推测,恐怕

(4)鸣之而不能通其意

代词,它的

【一词多义】

策

其

(1)一食或尽粟一石

(2)食马者不知其能千里而食也

食

吃

同“饲”,喂。

【一词多义】

(1)不以千里称也

(2)策之不以其道

以

介词,因为。

介词,按照。

(1)虽有千里之能

(2)安求其能千里也

以

才能

能够。

【词类活用】

祗辱于奴隶人之手( )

一食或尽粟一石( )

策之不以其道( )

食马者不知其能千里而食也( )

食之不能尽其材( )

形容词用作动词,受屈辱。

形容词用作动词,吃完。

名词用作动词,用马鞭驱赶。

数量词用作动词,行千里。

形容词的使动用法,让……竭尽。

【古今异义】

一食或尽粟一石( )

祗辱于奴隶人之手( )

是马也( )

安求其能千里也( )

且欲与常马等不可得( )

古义:仆役。

今义:为奴隶主劳动而没有人身自由的人。

古义:有时。

今义:或者。

古义:这样。 今义:判断动词。

古义:怎么。

今义:安全,平安,安定,安装。

古义:同样。

今义:等候;用在人称代词、名词后,表示复数或列举。

【特殊句式】

马之千里者

祗辱于奴隶人之手

定语后置,正常语序应为“千里之马者”。

状语后置,正常语序应为“祗于奴隶人之手辱”。

韩愈

大唐孤勇者

凡事不平则鸣

说

部编版八年级下册第六单元

马

唐朝知名大V

韩愈(768年—824年)

— 百代文宗、八家之首 —

著名写手

能文能武

成语大师

古文运动发起者

政绩卓然

《师说》:师者,所以传道受业解惑也。

《进学解》:业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。

《祭十二郎文》:一在天之涯,一在地之角。

《晚春》:草树知春不久归,百般红紫斗芳菲。

《早春呈水部张十八员外》:天街小雨润如酥,草色遥看近却无。

《左迁至蓝关示侄孙湘》:云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。

据统计,共创造了331个成语,成语制造机。

力挽狂澜 白发苍苍 互通有无 混为一谈 形单影只 飞黄腾达

文

诗

成语

“说”:是古代的一种议论性文体,写法灵活,讲究文采,可叙述,可描写,可说明,可议论,用以陈述作者对某些问题的看法。往往托物言志、托物寓意。

文体知识

“马说”即谈马、论马。

解

题

韩 愈

知人论世·识作者

★字退之,河南河阳(今河南省孟州市)人,自谓“郡望昌黎”,世称“韩昌黎”、“昌黎先生”。

唐代文学家、思想家、哲学家。

★唐代古文运动的倡导者,被后人尊为“唐宋八大家”之首,与柳宗元并称“韩柳”,有“文章巨公”、“百代文宗“、”文起八代之衰”之名。

与柳宗元、欧阳修和苏轼合称“千古文章四大家”。

★他提出的“文道合一”“气盛言宜”“务去陈言”“文从字顺”等散文的写作理论,对后人很有指导意义。有《韩昌黎集》传世。

韩愈(768年-824年)

知人论世·知背景

伯乐相马

相传伯乐是春秋时代人,姓孙名阳。一次,伯乐受楚王的委托,购买能日行千里的骏马。伯乐在路上看到一匹马拉着盐车,很吃力地在陡坡上行进。马见伯乐走近,突然昂起头来,瞪大眼睛,大声嘶鸣。伯乐立即从声音中判断出,这是一匹难得的骏马。伯乐向驾车的人说要买马。驾车人毫不犹豫地同意了。

伯乐牵走千里马,直奔楚国。楚王听到伯乐对马的介绍后,命马夫尽心尽力把马喂好。半个月后,楚王跨马扬鞭,但觉两耳生风,喘息的功夫,已跑出百里之外。后来,千里马为楚王驰骋沙场,立下不少功劳。

《马说》大约作于贞元十一年至十六年(795—800)间。

怀才不遇 愤作《马说》

其时,韩愈初登仕途,很不得志。曾三次上书宰相请求擢用,“而志不得通”;“足三及门,而阍人(守门人)辞焉”。尽管如此,他仍然声明自己“有忧天下之心”,不会遁迹山林。后相继依附于宣武节度使董晋、武宁节度使张建封幕下,郁郁不乐,所以有“伯乐不常有”之叹。

8

晓畅字句

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石,食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。

祗

骈

槽枥

粟

食马

石

见

邪

zhǐ

pián

cáo lì

sù

sì

dàn

xiàn

yé

自读全文,读准字音,弄清句读、重音和停连。

祗辱于/奴隶人之手,

骈死

且/欲与常马等/不可得

安求

其能/千里也?

于/槽枥之间,不以/千里称也。

“天下/无马!”呜呼!

其真/无马邪?其/真不知马也。

世有伯乐,然后有千里马。

千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死槽枥之间,不以千里称也。

表转折,可是,却

虽然

称号

仆役

世上有了伯乐,然后才会有千里马。千里马是经常有的,可是伯乐却不经常有。因此,虽然有很名贵的马,也只能在仆役的手下受到屈辱,跟普通的马一起死在马厩里,不能凭借千里马的名气而著称。

同“只”,只,仅

两马并驾

这样之后

用,凭借

晓畅字句

本名孙阳,字伯乐,春秋时期秦国人,擅长相马

组内合作,疏通文意,积累字词。

日行千里的马,一顿有时能吃完一石粮食。喂马的人不懂得要根据它日行千里的本领来喂养它。(所以)这样的马,虽然有日行千里的才能,但是吃不饱,力气不足,它的才能和美好的素质也就表现不出来,尚且想要和普通的马相等都做不到,怎么能要求它日行千里呢?

晓畅字句

粮食

有时

马之千里者,一食或尽粟一石,食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

才能;美好素质

怎么

同“饲”,喂

即使

同“现”,表现

尚且

相等

容量单位,十斗为一石

这样

代词,代指千里马

定语后置的标志

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼,其真无马邪?其真不知马也。

拿着鞭子

面对

唉

加强诘问语气

语气词,吗

鞭策它,不按正确的方法,喂养又不足以使它充分发挥自己的才能,它鸣叫却不能通晓它的意思,(反而)拿着鞭子站在它跟前说:“天下没有千里马!”唉!真的没有千里马吗?其实是他们真不识得千里马啊!

名作动,用马鞭驱赶

喂

竭尽

才能,才干

通晓

表修饰

晓畅字句

按照

表示推测,恐怕

整体感知:通读全文,本文可以分为几个部分?

晓畅字句

第一部分(1):说明伯乐对千里马命运的重要性。

第二部分(2):揭示千里马被埋没的原因。

第三部分(3):辛辣讽刺了“食马者”的愚妄无知。

读马之不平

活动一:自读全文,“说”了哪几种马?归纳总结千里马的遭遇。

死马

饿马

冤马

祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意

虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见

“天下无马!”呜呼,其真无马邪?其真不知马也。

千里马遭遇

读马之不平

活动二:小组合作探究,组内共读文章,解决以下问题:

(1)你们读到了一匹怎样的千里马?又读到了一位什么样的食马者?

(2)体会到了作者对千里马怎样的感情呢?重点关注虚词(如:也)

我从 中, 读到了一匹(位) 的

千里马(食马者)。因为文中说 。

读马之不平

饱受欺侮、凄凉惨死

无千里之名、不受重视、湮没无闻

受虐挨饿、才美难现

孤独寂寥、无人理解

受尽冷落、深蒙冤枉

“祗辱于奴隶之手,骈死于槽枥之间”

“不以千里称也”

“虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见”,

“策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意”

“天下无马!”

这是一匹有千里之能,却无千里之名、遭遇悲惨且怀才不遇的千里马。

【千里马形象】

读马之不平

【食马者形象】

·祗辱于奴隶人之手

·食马者不知其能千里而食也

·策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之.....

不识千里马

平庸浅薄

愚妄无知

居高临下

有眼无珠

直接原因:食不饱,力不足,才美不外见

根本原因:食马者不知其能千里而食也

“执策而临之”

食马者面对真正的千里马视而不见,摆出居高临下、倨傲不屑一顾的神态,慨叹“天下无马”。这就把食马者的有眼无珠和千里马不为人识的悲哀刻画得入木三分。

·“临”,《说文》“监临也。”

·会意字。整个字形象人俯视器物的样子。

·本义:从高处往低处察看。

·“临”表示“面对”,带有居高临下的意味。

读马之不平

【虚字不虚,“也”更传情】

也 例句 情感表达

贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”

孔子对颜回的安贫乐道非常欣赏和赞叹。

三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

郑重强调“志”的重要性。

“也”:在古代是开口音,大开口强调一种大大的、郑重的语气。创作的人专门把“也”字摆句末,表示很庄重很正式的强调前面的内容很重要。

“祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

“食马者,不知其能千里而食也,安求其能千里也?”

“呜呼!其真无马耶?其真不知马也!”

愤愤不平之意;

无限痛惜和同情

反诘语气,

对食马者的愤怒与谴责

深刻嘲讽食马者的

无知愚蠢,

更有痛彻与无奈

知退之不平

韩愈《送孟东野序》:大凡物不得其平则鸣。

童年:父母早逝,与侄子十二郎感情深厚

韩愈3岁时,父亲过世,由哥哥抚养。12岁时,哥哥病逝于任上自此,由嫂子抚养长大。童年时期,自己最重要的亲人兼玩伴大概就是比自己小几岁的侄子——十二郎,两人年纪相仿,读书生活一起,感情甚笃。

因财力有限,两人之中,只有19岁的韩愈前往应试科考。可惜还未等到韩愈安顿好十二郎壮年却因病而亡。著名祭文《祭十二郎文》便是为他而写“一在天在涯,一在地之角”感人肺腑,引人落泪。

资料链接

青年:科举求仕之路坎坷

韩愈生长于官宦家庭,虽家道中落,但多多少少有些读书的基因和环境其父生前担任秘书郎,从文,掌管图书。富有才情的韩愈,21岁考中进士。

古代学子,学而优则仕,求仕处处碰壁,满身才华无处施展。时28岁,在长安蛰伏长达10年,没有获得一官半职。韩愈曾三见宰相不得荐,三拜权贵门难进,内心的痛楚可想而知。《马说》一篇,以千里马自喻道尽多少怀才不遇士子的心!

壮年:不平则鸣,一腔孤勇

韩愈果敢无畏,他不畏强权,屡屡被弹劾贬。

最严重一次是:唐宪宗迎佛骨,以孔孟之道为宗的韩愈一封谏书,因此获贬,“一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。”他不平则名,《争臣论》:君子居其位则死其官。他用自己坎坷不平的人生,诠释了一个旧时文人的正直与担当!

伯乐:能发现、赏识、任用人才的人

食马者:愚妄浅薄、不识人才的封建统治者

作者的郁郁不得志之情,借伯乐与千里马传说来含蓄表达,叫 ......

托物寓意

千里马:人才

借千里马不遇伯乐,比喻贤才难遇明主,揭露封建统治者不识人才,埋没摧残人才的现象,表达了作者怀才不遇、壮志难酬的愤懑心情 。

满纸都是韩愈“不平则鸣”之音。

献赋十年犹未遇,羞将白发对华簪。

——钱起《赠阙下裴舍人》

朝扣富儿门,暮随肥马尘。

——杜甫《奉赠韦左丞丈二十二韵》

欲济无舟楫,端居耻圣明。

——孟浩然《望洞庭湖赠张丞相》

我劝天公重抖救,不拘一格降人才。

——龚自珍《己亥杂诗》

叩时代之音

《马说》仅仅是韩愈一个人的不平之音吗?

在韩愈受到任用后,他也多次扮演伯乐的角色,他曾推荐李翊(yì)考中进士,培养出江西省第一个状元卢肇,提携孟郊、张籍、李贺、贾岛,使他们名垂文坛。经他提携的牛僧儒更是位及宰相。

抒天下人之怒——是怀才不遇、壮志未酬者的呐喊和愤懑。

韩愈——他是至贤至刚的孤勇者,用他的苦难、他的才情、他的坚毅,以一生在诠释“虽千万人吾往矣”般的满腔孤勇。

叩时代之音

【思辨】请联系当代社会现实,说说千里马和伯乐哪个更重要?

① 如果你是千里马,你会如何获得他人的赏识?

② 假如你是食马者,你应该怎样对待千里马?

③ 假如你是伯乐,你应该怎么挖掘人才?

愿诸君,勇敢地追逐

照耀自己的一束束光芒,

奔赴生命一次次的春和景明;

更要像昌黎先生一样,

鸣不平之音,

叩响时代不断拔节向上的声音。

课堂结语

1.祗辱于奴隶人之手

“祗”同“只”,只、仅

2.食马者不知其能千里而食也

“食”同“饲”,喂

3.才美不外见

“见”同“现”,表现

【通 假 字】

文言积累

(1)虽有千里之能

才能

(2)安求其能千里也

能够

(1)祗辱于奴隶人之手

结构助词,的

(2)虽有千里之能

结构助词,的

(3)策之不以其道

代词,代千里马

(4)鸣之而不能通其意

语气助词,无意义

(5)马之千里者

结构助词,定语后置的标志

【一词多义】

能

之

(1)策之不以其道

动词,用马鞭驱赶

(2)执策而临之

名词,马鞭子

(1)不知其能千里而食也

代词,代指千里马

(2)其真无马邪?

表示诘问,岂、难道

(3)其真不知马也!

表示推测,恐怕

(4)鸣之而不能通其意

代词,它的

【一词多义】

策

其

(1)一食或尽粟一石

(2)食马者不知其能千里而食也

食

吃

同“饲”,喂。

【一词多义】

(1)不以千里称也

(2)策之不以其道

以

介词,因为。

介词,按照。

(1)虽有千里之能

(2)安求其能千里也

以

才能

能够。

【词类活用】

祗辱于奴隶人之手( )

一食或尽粟一石( )

策之不以其道( )

食马者不知其能千里而食也( )

食之不能尽其材( )

形容词用作动词,受屈辱。

形容词用作动词,吃完。

名词用作动词,用马鞭驱赶。

数量词用作动词,行千里。

形容词的使动用法,让……竭尽。

【古今异义】

一食或尽粟一石( )

祗辱于奴隶人之手( )

是马也( )

安求其能千里也( )

且欲与常马等不可得( )

古义:仆役。

今义:为奴隶主劳动而没有人身自由的人。

古义:有时。

今义:或者。

古义:这样。 今义:判断动词。

古义:怎么。

今义:安全,平安,安定,安装。

古义:同样。

今义:等候;用在人称代词、名词后,表示复数或列举。

【特殊句式】

马之千里者

祗辱于奴隶人之手

定语后置,正常语序应为“千里之马者”。

状语后置,正常语序应为“祗于奴隶人之手辱”。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读