统编版历史七年级上册第一单元第3课《中华文明的起源》练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版历史七年级上册第一单元第3课《中华文明的起源》练习题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 884.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-22 16:16:47 | ||

图片预览

文档简介

统编版历史七年级上册第一单元第3课《中华文明的起源》练习题

一、选择题

1.下列选项中被称为中华民族的人文初祖的是( )

A.黄帝 B.炎帝 C.蚩尤 D.黄帝和炎帝

2.黄帝和炎帝两个部落结成部落联盟,经过长期发展,形成了日后的( )

A.藏族 B.蒙古族 C.满族 D.华夏族

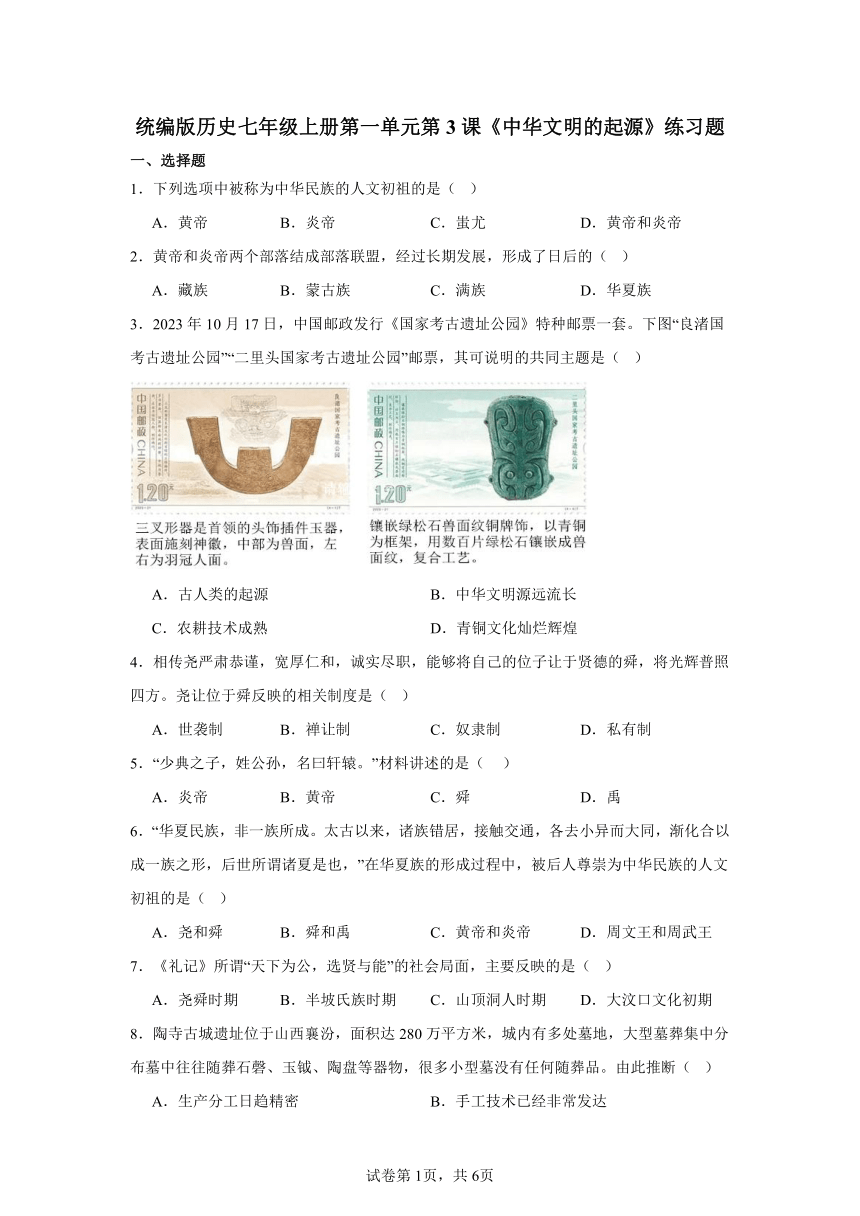

3.2023年10月17日,中国邮政发行《国家考古遗址公园》特种邮票一套。下图“良渚国考古遗址公园”“二里头国家考古遗址公园”邮票,其可说明的共同主题是( )

A.古人类的起源 B.中华文明源远流长

C.农耕技术成熟 D.青铜文化灿烂辉煌

4.相传尧严肃恭谨,宽厚仁和,诚实尽职,能够将自己的位子让于贤德的舜,将光辉普照四方。尧让位于舜反映的相关制度是( )

A.世袭制 B.禅让制 C.奴隶制 D.私有制

5.“少典之子,姓公孙,名曰轩辕。”材料讲述的是( )

A.炎帝 B.黄帝 C.舜 D.禹

6.“华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也,”在华夏族的形成过程中,被后人尊崇为中华民族的人文初祖的是( )

A.尧和舜 B.舜和禹 C.黄帝和炎帝 D.周文王和周武王

7.《礼记》所谓“天下为公,选贤与能”的社会局面,主要反映的是( )

A.尧舜时期 B.半坡氏族时期 C.山顶洞人时期 D.大汶口文化初期

8.陶寺古城遗址位于山西襄汾,面积达280万平方米,城内有多处墓地,大型墓葬集中分布墓中往往随葬石磬、玉钺、陶盘等器物,很多小型墓没有任何随葬品。由此推断( )

A.生产分工日趋精密 B.手工技术已经非常发达

C.阶级分化日益严重 D.黄河中游成为文化中心

9.学者费孝通指出,在相当早的时期,黄河中游出现了一个若干民族集团汇集和逐步融合的核心,被称为华夏。在汇集和融合过程中,出现了被后世尊为中华民族人文初祖的传说人物,他们是( )

A.炎帝和黄帝 B.仓颉和嫘祖 C.盘古和女娲 D.后羿和大禹

10.下表是关于炎黄二帝的记载。据此推测,炎帝和黄帝时期( )

史料 出处

神农氏琴长三尺六寸六分。上有五弦,曰宫商角徵羽 《世本》

昔黄帝令伶伦作律……次制十二筒,以之阮隃之下,听凤凰之鸣 《吕氏春秋》

A.原始农业得到发展 B.拥有文化娱乐活动

C.制琴技术十分高超 D.华夏民族已经形成

11.著名学者费孝通指出:“距今三千年前,在黄河中游出现了一个若干民族集团汇集和逐步融合的核心,被称为‘华夏’。”在这一汇集和逐步融合的过程中,被尊为中华民族人文初祖的是( )

A.炎帝和黄帝 B.仓颉和嫘祖 C.尧和舜 D.盘古和女娲

12.有学者认为,尧舜禹和“尧舜禹时代”是两个既有联系又不相同的概念。尧舜禹或许不一定可以一一据实,但以尧舜禹为代表的这个“时代”是肯定存在的,因为在考古学上,明显就存在这样一个时代,我们一般称之为“龙山时代”,甚至还存在更早一些的“仰韶时代”。这说明( )

A.我国有文字可考历史从商朝开始 B.炎帝和黄帝是中华民族的人文初祖

C.历史传说具有一定的考古学意义 D.世袭制的出现是生产力发展的结果

二、材料题

13.创新是一个民族不断进步的灵魂,我国古代人民在与自然斗争的过程以及自身的发展中不断的创新。阅读材料结合所学知识,回答下列问题。

【生活创新】

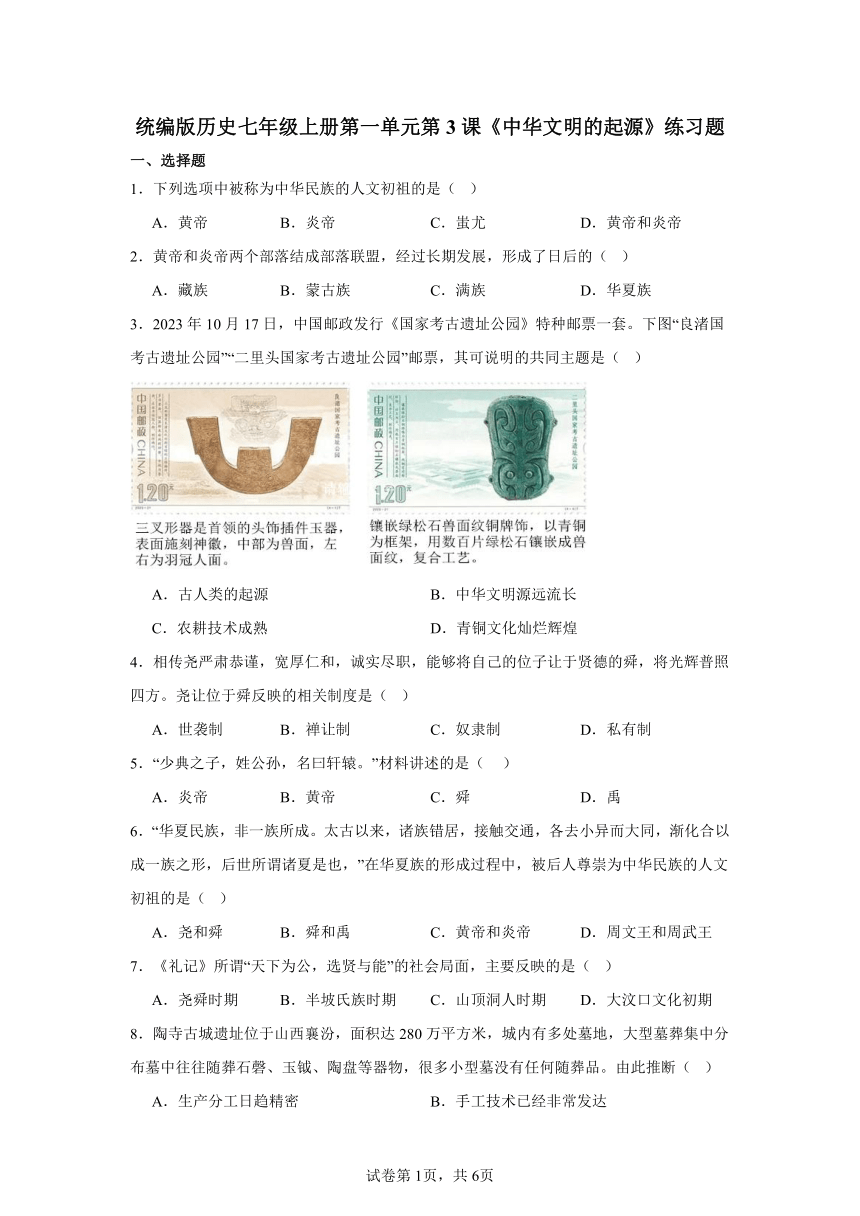

(1)图一所示的房屋名称是什么?图二所示的房屋是哪一原始居民的建筑?两种建筑样式不同的主要原因是什么?

【制度创新】

材料一 “大道之行也,天下为公,选贤与能,……是谓大同。今大道既隐,天下为家。

——《礼记·礼运篇》

(2)材料一中“天下为公,选贤与能”反映的政治制度是什么? “天下为公”转向“天下为家”从哪个王朝开始?

材料二 于是封功臣谋士,而师尚父为首封。封尚父营丘,曰齐。封弟周公旦于曲阜,曰鲁。封召公爽于燕,封弟叔鲜于管,弟叔度于蔡。

——司马迁《史记卷四《周本纪》

(3)材料二反映的是西周时期的什么政治制度?

【生产创新】

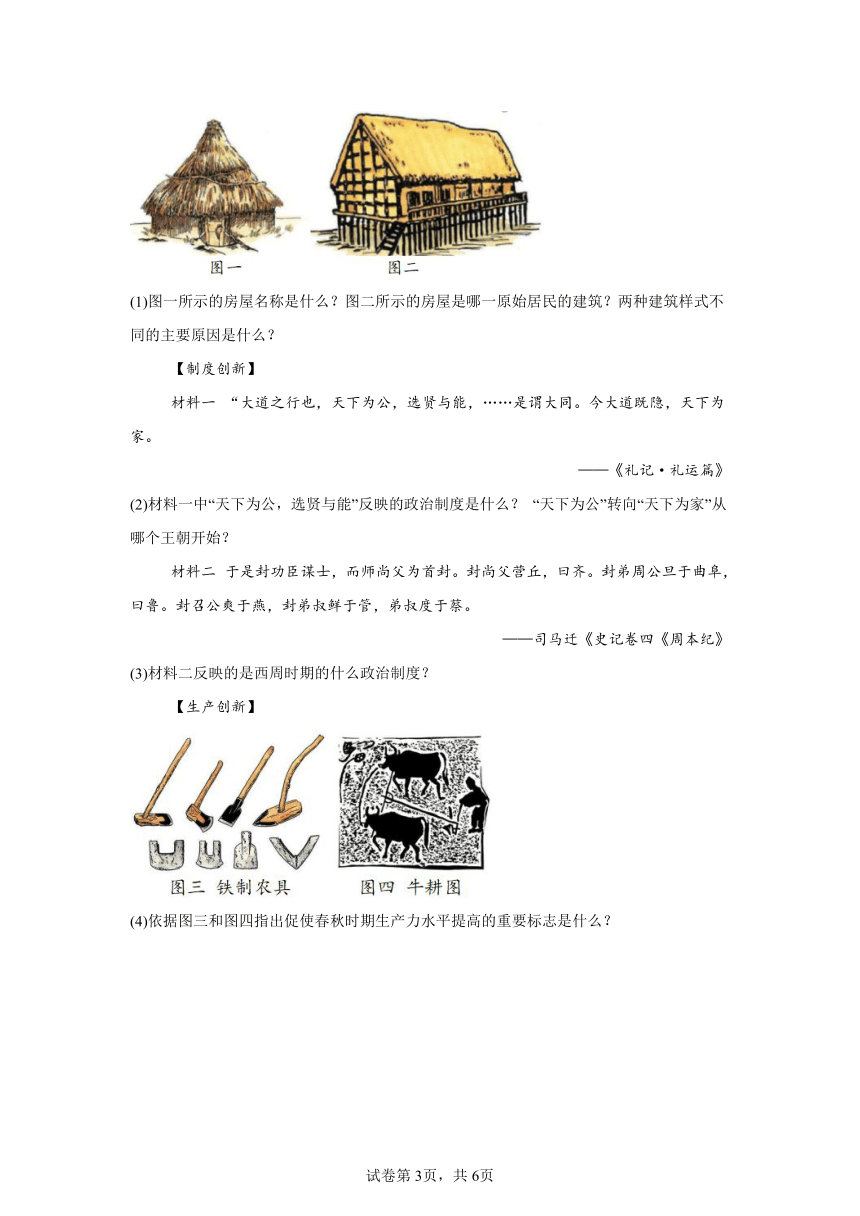

(4)依据图三和图四指出促使春秋时期生产力水平提高的重要标志是什么?

三、综合题

14.制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范,是为了实现特定的目的而建立。阅读下列材料,回答问题。

材料一 “大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦……是谓大同。今大道既隐,天下为家,各亲其亲,各子其子,货力为己,大人世及以为礼……是谓小康。”

——《礼记·礼运》

材料二

材料三

(1)根据材料一并结合所学知识,说说“天下为公”变成“天下为家”表明政治制度发生了怎样的变化。

(2)根据材料二并结合所学知识,写出政治体制名称,并说说创建该制度的目的。

(3)根据材料三并结合所学知识,写出创建制度的人物姓名,并概括该制度产生的影响。

(4)综合以上材料,谈谈对国家制度革新的认识。

15.某校七年级开展“解锁考古密码,探寻中华文明”的探究性学习,请你参与其中。

材料一 北京人遗址从上至下的13层文化堆积中,共发现了五层面积较大、堆积较厚的灰烬……。灰烬层集中见于第10层底部、第8-9层……其中第4层的灰烬最厚,有的厚达6米。灰烬成堆分布,含烧过的朴树籽、木炭、烧石、鹿角和各种动物骨骼。

——摘编自安家媛《北京人的发现:中国重要古人类遗址》

材料二 远古时期的黄河流域,气候较今天更为温暖湿润,适宜人类活动。在陕西西安东部半坡村一带,考古学者发现了一处大型的原始聚落遗址。这处遗址距今约6000年,定名为“半坡遗址”。

①陶埙 ②炭化的稻谷 ③人面鱼纹陶盆 ④打制石器

材料三 良渚古城的考古发现证实“中华文明五千年”。

文明标准 考古发现

国家的出现是人类进入文明社会的重要标志。而判断国家形成的标准:一是阶级的严重分化,二是强制性的权力系统的设立,以保证公共工程、宗教祭祀等活动的举行。…… 良渚古城距今约5300—4300年。古城中部有一个高台,上面建有大型广场和多组高等级建筑。城北有一个同时期世界上规模最大的水利工程。权贵们的墓地里,出土了用于祭祀用的玉琮、玉璧等随葬品,这和其他随葬品较少的普通墓地形成鲜明对比。

材料四 二里头遗址地处洛阳盆地东部……遗址上最为丰富的文化遗存属二里头文化,其年代距今约3800—3500年,是经考古学与历史文献学考证的最早王朝“★”的都城遗存,是同时期规模最大的都城遗址。……二里头遗址被誉为最早的中国,是中华文明总进程的核心与引领者。

材料五 中国是一个伟大的国度,传承着伟大的文明。……良渚、二里头的文明曙光……三星堆的文化瑰宝,国家版本馆的文脉赓续……泱泱中华,历史何其悠久,文明何其博大,这是我们的自信之基、力量之源。

——国家主席习近平二○二四年《新年贺词》

(1)根据材料一中“灰烬层”“烧石”以及烧骨可以对北京人的生活情况作出怎样的推断?

(2)结合材料二的文字介绍,请你选出两项出土于半坡遗址的考古发现。(只写序号)

(3)运用材料三中的“文明标准”简述良渚古城能实证“中华文明五千年”的理由。

(4)材料四中的“★”处应填写的是哪一朝代。结合所学知识,写出这一朝代的建立者。

(5)综合上述材料,谈谈你对中华文明发展的认识。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 D D B B B C A C A B

题号 11 12

答案 A C

13.(1)名称:图一:半地穴式圆形房屋;图二:干栏式房屋;原因:不同的自然地理环境。

(2)政治制度:禅让制;王朝:夏朝。

(3)政治制度:分封制。

(4)重要标志:铁制农具和牛耕的使用。

14.(1)变化:由禅让制转变为世袭制。

(2)名称:分封制;目的:巩固周王朝统治,拓展疆域,稳定政局等。

(3)人物:秦始皇嬴政。影响:加强了中央集权,巩固了国家统一,对后世政治制度产生深远影响,但也存在暴政等问题。

(4)认识:国家制度革新应顺应时代发展潮流,符合国情;制度革新要以维护国家稳定、促进社会发展为目标;制度革新是一个不断发展完善的过程等。

15.(1)北京人已经学会使用火,还会长时间保存火种。

(2)考古发现:①、③

(3)理由:墓地随葬品的差异表明良渚古城出现阶级分化;建有大型广场和高等级建筑(或有祭祀使用的玉琮、玉璧,修建了大型水利工程)表明当时出现了强制性的权力系统。以上考古发现证明良渚在距今约5000年前已是早期国家,当时已进入早期文明社会,所以说“中华文明五千年”。

(4)夏朝。禹。

(5)认识:中华民族具有五千多年的连绵不断的文明历史,创造了博大精深的中华文化,为人类文明进步作出了不可磨灭的贡献。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.下列选项中被称为中华民族的人文初祖的是( )

A.黄帝 B.炎帝 C.蚩尤 D.黄帝和炎帝

2.黄帝和炎帝两个部落结成部落联盟,经过长期发展,形成了日后的( )

A.藏族 B.蒙古族 C.满族 D.华夏族

3.2023年10月17日,中国邮政发行《国家考古遗址公园》特种邮票一套。下图“良渚国考古遗址公园”“二里头国家考古遗址公园”邮票,其可说明的共同主题是( )

A.古人类的起源 B.中华文明源远流长

C.农耕技术成熟 D.青铜文化灿烂辉煌

4.相传尧严肃恭谨,宽厚仁和,诚实尽职,能够将自己的位子让于贤德的舜,将光辉普照四方。尧让位于舜反映的相关制度是( )

A.世袭制 B.禅让制 C.奴隶制 D.私有制

5.“少典之子,姓公孙,名曰轩辕。”材料讲述的是( )

A.炎帝 B.黄帝 C.舜 D.禹

6.“华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也,”在华夏族的形成过程中,被后人尊崇为中华民族的人文初祖的是( )

A.尧和舜 B.舜和禹 C.黄帝和炎帝 D.周文王和周武王

7.《礼记》所谓“天下为公,选贤与能”的社会局面,主要反映的是( )

A.尧舜时期 B.半坡氏族时期 C.山顶洞人时期 D.大汶口文化初期

8.陶寺古城遗址位于山西襄汾,面积达280万平方米,城内有多处墓地,大型墓葬集中分布墓中往往随葬石磬、玉钺、陶盘等器物,很多小型墓没有任何随葬品。由此推断( )

A.生产分工日趋精密 B.手工技术已经非常发达

C.阶级分化日益严重 D.黄河中游成为文化中心

9.学者费孝通指出,在相当早的时期,黄河中游出现了一个若干民族集团汇集和逐步融合的核心,被称为华夏。在汇集和融合过程中,出现了被后世尊为中华民族人文初祖的传说人物,他们是( )

A.炎帝和黄帝 B.仓颉和嫘祖 C.盘古和女娲 D.后羿和大禹

10.下表是关于炎黄二帝的记载。据此推测,炎帝和黄帝时期( )

史料 出处

神农氏琴长三尺六寸六分。上有五弦,曰宫商角徵羽 《世本》

昔黄帝令伶伦作律……次制十二筒,以之阮隃之下,听凤凰之鸣 《吕氏春秋》

A.原始农业得到发展 B.拥有文化娱乐活动

C.制琴技术十分高超 D.华夏民族已经形成

11.著名学者费孝通指出:“距今三千年前,在黄河中游出现了一个若干民族集团汇集和逐步融合的核心,被称为‘华夏’。”在这一汇集和逐步融合的过程中,被尊为中华民族人文初祖的是( )

A.炎帝和黄帝 B.仓颉和嫘祖 C.尧和舜 D.盘古和女娲

12.有学者认为,尧舜禹和“尧舜禹时代”是两个既有联系又不相同的概念。尧舜禹或许不一定可以一一据实,但以尧舜禹为代表的这个“时代”是肯定存在的,因为在考古学上,明显就存在这样一个时代,我们一般称之为“龙山时代”,甚至还存在更早一些的“仰韶时代”。这说明( )

A.我国有文字可考历史从商朝开始 B.炎帝和黄帝是中华民族的人文初祖

C.历史传说具有一定的考古学意义 D.世袭制的出现是生产力发展的结果

二、材料题

13.创新是一个民族不断进步的灵魂,我国古代人民在与自然斗争的过程以及自身的发展中不断的创新。阅读材料结合所学知识,回答下列问题。

【生活创新】

(1)图一所示的房屋名称是什么?图二所示的房屋是哪一原始居民的建筑?两种建筑样式不同的主要原因是什么?

【制度创新】

材料一 “大道之行也,天下为公,选贤与能,……是谓大同。今大道既隐,天下为家。

——《礼记·礼运篇》

(2)材料一中“天下为公,选贤与能”反映的政治制度是什么? “天下为公”转向“天下为家”从哪个王朝开始?

材料二 于是封功臣谋士,而师尚父为首封。封尚父营丘,曰齐。封弟周公旦于曲阜,曰鲁。封召公爽于燕,封弟叔鲜于管,弟叔度于蔡。

——司马迁《史记卷四《周本纪》

(3)材料二反映的是西周时期的什么政治制度?

【生产创新】

(4)依据图三和图四指出促使春秋时期生产力水平提高的重要标志是什么?

三、综合题

14.制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范,是为了实现特定的目的而建立。阅读下列材料,回答问题。

材料一 “大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦……是谓大同。今大道既隐,天下为家,各亲其亲,各子其子,货力为己,大人世及以为礼……是谓小康。”

——《礼记·礼运》

材料二

材料三

(1)根据材料一并结合所学知识,说说“天下为公”变成“天下为家”表明政治制度发生了怎样的变化。

(2)根据材料二并结合所学知识,写出政治体制名称,并说说创建该制度的目的。

(3)根据材料三并结合所学知识,写出创建制度的人物姓名,并概括该制度产生的影响。

(4)综合以上材料,谈谈对国家制度革新的认识。

15.某校七年级开展“解锁考古密码,探寻中华文明”的探究性学习,请你参与其中。

材料一 北京人遗址从上至下的13层文化堆积中,共发现了五层面积较大、堆积较厚的灰烬……。灰烬层集中见于第10层底部、第8-9层……其中第4层的灰烬最厚,有的厚达6米。灰烬成堆分布,含烧过的朴树籽、木炭、烧石、鹿角和各种动物骨骼。

——摘编自安家媛《北京人的发现:中国重要古人类遗址》

材料二 远古时期的黄河流域,气候较今天更为温暖湿润,适宜人类活动。在陕西西安东部半坡村一带,考古学者发现了一处大型的原始聚落遗址。这处遗址距今约6000年,定名为“半坡遗址”。

①陶埙 ②炭化的稻谷 ③人面鱼纹陶盆 ④打制石器

材料三 良渚古城的考古发现证实“中华文明五千年”。

文明标准 考古发现

国家的出现是人类进入文明社会的重要标志。而判断国家形成的标准:一是阶级的严重分化,二是强制性的权力系统的设立,以保证公共工程、宗教祭祀等活动的举行。…… 良渚古城距今约5300—4300年。古城中部有一个高台,上面建有大型广场和多组高等级建筑。城北有一个同时期世界上规模最大的水利工程。权贵们的墓地里,出土了用于祭祀用的玉琮、玉璧等随葬品,这和其他随葬品较少的普通墓地形成鲜明对比。

材料四 二里头遗址地处洛阳盆地东部……遗址上最为丰富的文化遗存属二里头文化,其年代距今约3800—3500年,是经考古学与历史文献学考证的最早王朝“★”的都城遗存,是同时期规模最大的都城遗址。……二里头遗址被誉为最早的中国,是中华文明总进程的核心与引领者。

材料五 中国是一个伟大的国度,传承着伟大的文明。……良渚、二里头的文明曙光……三星堆的文化瑰宝,国家版本馆的文脉赓续……泱泱中华,历史何其悠久,文明何其博大,这是我们的自信之基、力量之源。

——国家主席习近平二○二四年《新年贺词》

(1)根据材料一中“灰烬层”“烧石”以及烧骨可以对北京人的生活情况作出怎样的推断?

(2)结合材料二的文字介绍,请你选出两项出土于半坡遗址的考古发现。(只写序号)

(3)运用材料三中的“文明标准”简述良渚古城能实证“中华文明五千年”的理由。

(4)材料四中的“★”处应填写的是哪一朝代。结合所学知识,写出这一朝代的建立者。

(5)综合上述材料,谈谈你对中华文明发展的认识。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 D D B B B C A C A B

题号 11 12

答案 A C

13.(1)名称:图一:半地穴式圆形房屋;图二:干栏式房屋;原因:不同的自然地理环境。

(2)政治制度:禅让制;王朝:夏朝。

(3)政治制度:分封制。

(4)重要标志:铁制农具和牛耕的使用。

14.(1)变化:由禅让制转变为世袭制。

(2)名称:分封制;目的:巩固周王朝统治,拓展疆域,稳定政局等。

(3)人物:秦始皇嬴政。影响:加强了中央集权,巩固了国家统一,对后世政治制度产生深远影响,但也存在暴政等问题。

(4)认识:国家制度革新应顺应时代发展潮流,符合国情;制度革新要以维护国家稳定、促进社会发展为目标;制度革新是一个不断发展完善的过程等。

15.(1)北京人已经学会使用火,还会长时间保存火种。

(2)考古发现:①、③

(3)理由:墓地随葬品的差异表明良渚古城出现阶级分化;建有大型广场和高等级建筑(或有祭祀使用的玉琮、玉璧,修建了大型水利工程)表明当时出现了强制性的权力系统。以上考古发现证明良渚在距今约5000年前已是早期国家,当时已进入早期文明社会,所以说“中华文明五千年”。

(4)夏朝。禹。

(5)认识:中华民族具有五千多年的连绵不断的文明历史,创造了博大精深的中华文化,为人类文明进步作出了不可磨灭的贡献。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史