《中华文明的起源与早期国家》 教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 《中华文明的起源与早期国家》 教学设计(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 188.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-22 15:35:39 | ||

图片预览

文档简介

教学设计

授课题目 《中华文明的起源与早期国家》 课 时 1

内容与学情分析 学科素养分析 1.唯物史观:以唯物史观为指导,以考古和文献相结合的方法,揭示中华文明起源的特点与中国早期国家的基本特征;认识社会生产力的发展,是原始社会逐步向文明社会演进的根本动力。 2.时空观念:通过续写时间轴,观察地图,能够把握从中华文明起源到早期国家的演变历程。 3.史料实证:通过相关图片、文字史料,认识奴隶制国家的政治结构、生产方式和文明成就。 4.历史解释:通过历史材料和历史表述,理解历史发展的因果关系,认识从原始社会组织逐步走向早期国家的过程。 5.家国情怀:通过了解中华文明的起源与早期国家的形成,认同中华优秀传统文化,树立正确的文化观和中国特色社会主义文化自信。

课标要求 通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系; 通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征。

内 容分 析 本课是部编版《中外历史纲要》上册第一单元第1课。本课讲述中国历史的开短时期,从时间跨度上看,从约170万年前到公元前8世纪;从内容上看,涵盖了人类起源、文化遗存、社会组织、早期国家的政治经济和社会特征等;从社会性质上看,从原始社会进入了奴隶制阶级社会。本课包括三个字母,以历史发展的顺序展示中华文明起源与早期国家产生演变的过程。第一字目是“石器时代的古人类和文化遗存”,舍弃了大量已发现的古人类文化遗址的一般性描述,以及在学术界尚未形成共识的问题,重点讲述典型性、代表性的文化遗存,以生产工具的制造、社会生活方式的改变、社会组织的变化为线索,说明私有制产生、阶级分化与早期国家形成的道路。第二子目是“从部落到国家”,用传世文献与考古资料结合的方式,重点讲述从新石器时代晚期到夏王朝建立的历程。第三子目是“商和西周”,用甲骨文、金文与文献记载互证,重点讲述商和西周奴隶制国家政治结构、生产方式和文明成就。三个子目之间有着内在的逻辑,体现了历史发展的因果关系,即从原始社会组织逐步走向早期国家的过程。

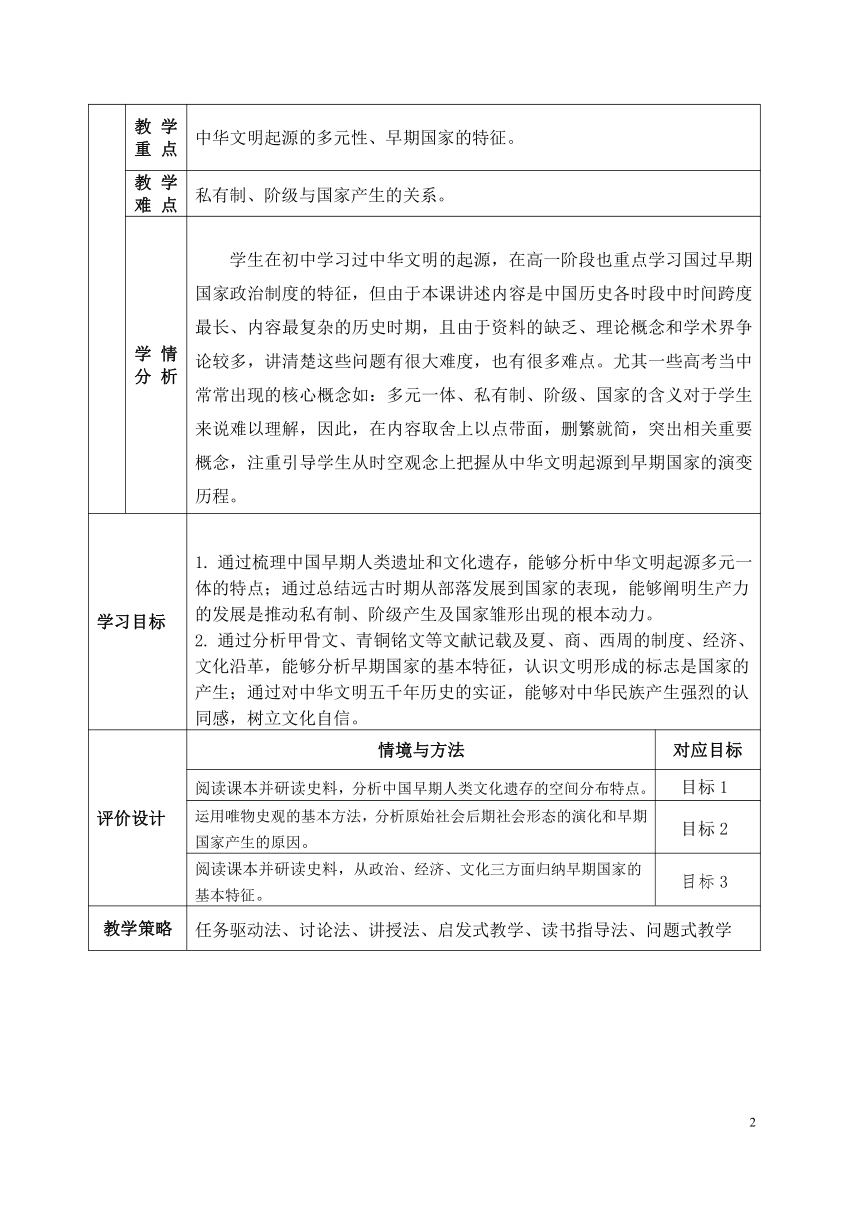

教 学重 点 中华文明起源的多元性、早期国家的特征。

教 学难 点 私有制、阶级与国家产生的关系。

学 情分 析 学生在初中学习过中华文明的起源,在高一阶段也重点学习国过早期国家政治制度的特征,但由于本课讲述内容是中国历史各时段中时间跨度最长、内容最复杂的历史时期,且由于资料的缺乏、理论概念和学术界争论较多,讲清楚这些问题有很大难度,也有很多难点。尤其一些高考当中常常出现的核心概念如:多元一体、私有制、阶级、国家的含义对于学生来说难以理解,因此,在内容取舍上以点带面,删繁就简,突出相关重要概念,注重引导学生从时空观念上把握从中华文明起源到早期国家的演变历程。

学习目标 通过梳理中国早期人类遗址和文化遗存,能够分析中华文明起源多元一体的特点;通过总结远古时期从部落发展到国家的表现,能够阐明生产力的发展是推动私有制、阶级产生及国家雏形出现的根本动力。 通过分析甲骨文、青铜铭文等文献记载及夏、商、西周的制度、经济、文化沿革,能够分析早期国家的基本特征,认识文明形成的标志是国家的产生;通过对中华文明五千年历史的实证,能够对中华民族产生强烈的认同感,树立文化自信。

评价设计 情境与方法 对应目标

阅读课本并研读史料,分析中国早期人类文化遗存的空间分布特点。 目标1

运用唯物史观的基本方法,分析原始社会后期社会形态的演化和早期国家产生的原因。 目标2

阅读课本并研读史料,从政治、经济、文化三方面归纳早期国家的基本特征。 目标3

教学策略 任务驱动法、讨论法、讲授法、启发式教学、读书指导法、问题式教学

3

学习 目标 学习 环节 教师 活动 学生 活动 设计 意图 评价 方式

导入 教师展示“祝福东奥”明信片上中国邮政的标志, 提问:“中国”这一词组最早出现在什么时候呢?教师指出,“举旗号令天下为中,筑城守卫万疆为国” 观察图片,回答问题。 创设情境,激发兴趣。

目 标 1 学习环节1 指导学生阅读课本并观察图片,叙写时间轴并回答问题。 (1)自主阅读课本第一目、观察图片史料,简要列举中国境内早期人类的遗址和文化遗存。 (2)观察P2-3图片史料,指出中国早期人类文化遗存的命名依据,并结合材料3分析中国早期人类文化遗存的空间分布特点。 (3)根据课本第一目,完成以下时间轴并梳理各个时代的突出特点。 提升学生阅读材料,观察图片史料,分析问题的能力。涵养史料实证、历史解释、时空观念的核心素养。 能够说出中华文明起源的分布特点

目 标 2 学习环节2 指导学生阅读课本研读史料并观察图片,总结远古时期从部落发展到国家的表现,梳理文明演进的过程并认识生产力是历史发展的决定因素。 根据材料并结合所学知识,指出从旧石器时代到新石器时代生产力提高的表现,并分析与旧石器时代相比,新石器时代文化遗存出现的显著变化。 阅读课本第二目第1段并结合材料,运用唯物史观的基本方法,分析原始社会后期社会形态的演化。 运用图示理解国家雏形的出现。 通过分析史料,培养学生历史解释和历史思维能力。 能够运用唯物史观的基本原理认识生产力的发展推动历史发展,并分析私有制产生、阶级分化与早期国家产生的关系。

目 标 3 学习环节3 指导学生回忆所学并梳理知识,进行重点概念解析,并根据所学知识,整理早期国家在政治、经济、文化方面的表现,并展示实物及文字史料,能够分析早期国家的基本特征。 阅读课本第二目第2段、第三目及历史纵横、学习聚焦、史料阅读,回忆所学知识,完成《宝典》P2“一张图学透 ”。小组合作讨论《纲要(上)》P5“学思之窗”。 完成《纲要(上)》P5“学思之窗”。根据材料13、14并结合所学知识,小组合作指出史料的类型和实证的关键要素,分析夏朝存在的史料依据。 根据材料15并结合所学知识,说明商朝推行内外服制度的原因。 根据材料并结合所学知识,从政治、经济、文化三方面归纳早期国家的基本特征。 通过分析史料,夯实基础,提升学生获取和解读历史信息,分析历史问题和历史探究的能力。 《纲要(上)》P8 “学习拓展”

课堂小结

评价反馈 1. 课后巩固训练:完成《提分宝典》对应习题。 2. 拓展延伸作业:锻炼恰当运用史料论述所探究问题的能力,形成严谨治学的态度。 3. 前置预习作业:预习下一课。 作业要求: 1.认真审题,明确题意。 2.画图规范,表述准确。 3.字迹清晰,书写规范。

板书设计

授课题目 《中华文明的起源与早期国家》 课 时 1

内容与学情分析 学科素养分析 1.唯物史观:以唯物史观为指导,以考古和文献相结合的方法,揭示中华文明起源的特点与中国早期国家的基本特征;认识社会生产力的发展,是原始社会逐步向文明社会演进的根本动力。 2.时空观念:通过续写时间轴,观察地图,能够把握从中华文明起源到早期国家的演变历程。 3.史料实证:通过相关图片、文字史料,认识奴隶制国家的政治结构、生产方式和文明成就。 4.历史解释:通过历史材料和历史表述,理解历史发展的因果关系,认识从原始社会组织逐步走向早期国家的过程。 5.家国情怀:通过了解中华文明的起源与早期国家的形成,认同中华优秀传统文化,树立正确的文化观和中国特色社会主义文化自信。

课标要求 通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系; 通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征。

内 容分 析 本课是部编版《中外历史纲要》上册第一单元第1课。本课讲述中国历史的开短时期,从时间跨度上看,从约170万年前到公元前8世纪;从内容上看,涵盖了人类起源、文化遗存、社会组织、早期国家的政治经济和社会特征等;从社会性质上看,从原始社会进入了奴隶制阶级社会。本课包括三个字母,以历史发展的顺序展示中华文明起源与早期国家产生演变的过程。第一字目是“石器时代的古人类和文化遗存”,舍弃了大量已发现的古人类文化遗址的一般性描述,以及在学术界尚未形成共识的问题,重点讲述典型性、代表性的文化遗存,以生产工具的制造、社会生活方式的改变、社会组织的变化为线索,说明私有制产生、阶级分化与早期国家形成的道路。第二子目是“从部落到国家”,用传世文献与考古资料结合的方式,重点讲述从新石器时代晚期到夏王朝建立的历程。第三子目是“商和西周”,用甲骨文、金文与文献记载互证,重点讲述商和西周奴隶制国家政治结构、生产方式和文明成就。三个子目之间有着内在的逻辑,体现了历史发展的因果关系,即从原始社会组织逐步走向早期国家的过程。

教 学重 点 中华文明起源的多元性、早期国家的特征。

教 学难 点 私有制、阶级与国家产生的关系。

学 情分 析 学生在初中学习过中华文明的起源,在高一阶段也重点学习国过早期国家政治制度的特征,但由于本课讲述内容是中国历史各时段中时间跨度最长、内容最复杂的历史时期,且由于资料的缺乏、理论概念和学术界争论较多,讲清楚这些问题有很大难度,也有很多难点。尤其一些高考当中常常出现的核心概念如:多元一体、私有制、阶级、国家的含义对于学生来说难以理解,因此,在内容取舍上以点带面,删繁就简,突出相关重要概念,注重引导学生从时空观念上把握从中华文明起源到早期国家的演变历程。

学习目标 通过梳理中国早期人类遗址和文化遗存,能够分析中华文明起源多元一体的特点;通过总结远古时期从部落发展到国家的表现,能够阐明生产力的发展是推动私有制、阶级产生及国家雏形出现的根本动力。 通过分析甲骨文、青铜铭文等文献记载及夏、商、西周的制度、经济、文化沿革,能够分析早期国家的基本特征,认识文明形成的标志是国家的产生;通过对中华文明五千年历史的实证,能够对中华民族产生强烈的认同感,树立文化自信。

评价设计 情境与方法 对应目标

阅读课本并研读史料,分析中国早期人类文化遗存的空间分布特点。 目标1

运用唯物史观的基本方法,分析原始社会后期社会形态的演化和早期国家产生的原因。 目标2

阅读课本并研读史料,从政治、经济、文化三方面归纳早期国家的基本特征。 目标3

教学策略 任务驱动法、讨论法、讲授法、启发式教学、读书指导法、问题式教学

3

学习 目标 学习 环节 教师 活动 学生 活动 设计 意图 评价 方式

导入 教师展示“祝福东奥”明信片上中国邮政的标志, 提问:“中国”这一词组最早出现在什么时候呢?教师指出,“举旗号令天下为中,筑城守卫万疆为国” 观察图片,回答问题。 创设情境,激发兴趣。

目 标 1 学习环节1 指导学生阅读课本并观察图片,叙写时间轴并回答问题。 (1)自主阅读课本第一目、观察图片史料,简要列举中国境内早期人类的遗址和文化遗存。 (2)观察P2-3图片史料,指出中国早期人类文化遗存的命名依据,并结合材料3分析中国早期人类文化遗存的空间分布特点。 (3)根据课本第一目,完成以下时间轴并梳理各个时代的突出特点。 提升学生阅读材料,观察图片史料,分析问题的能力。涵养史料实证、历史解释、时空观念的核心素养。 能够说出中华文明起源的分布特点

目 标 2 学习环节2 指导学生阅读课本研读史料并观察图片,总结远古时期从部落发展到国家的表现,梳理文明演进的过程并认识生产力是历史发展的决定因素。 根据材料并结合所学知识,指出从旧石器时代到新石器时代生产力提高的表现,并分析与旧石器时代相比,新石器时代文化遗存出现的显著变化。 阅读课本第二目第1段并结合材料,运用唯物史观的基本方法,分析原始社会后期社会形态的演化。 运用图示理解国家雏形的出现。 通过分析史料,培养学生历史解释和历史思维能力。 能够运用唯物史观的基本原理认识生产力的发展推动历史发展,并分析私有制产生、阶级分化与早期国家产生的关系。

目 标 3 学习环节3 指导学生回忆所学并梳理知识,进行重点概念解析,并根据所学知识,整理早期国家在政治、经济、文化方面的表现,并展示实物及文字史料,能够分析早期国家的基本特征。 阅读课本第二目第2段、第三目及历史纵横、学习聚焦、史料阅读,回忆所学知识,完成《宝典》P2“一张图学透 ”。小组合作讨论《纲要(上)》P5“学思之窗”。 完成《纲要(上)》P5“学思之窗”。根据材料13、14并结合所学知识,小组合作指出史料的类型和实证的关键要素,分析夏朝存在的史料依据。 根据材料15并结合所学知识,说明商朝推行内外服制度的原因。 根据材料并结合所学知识,从政治、经济、文化三方面归纳早期国家的基本特征。 通过分析史料,夯实基础,提升学生获取和解读历史信息,分析历史问题和历史探究的能力。 《纲要(上)》P8 “学习拓展”

课堂小结

评价反馈 1. 课后巩固训练:完成《提分宝典》对应习题。 2. 拓展延伸作业:锻炼恰当运用史料论述所探究问题的能力,形成严谨治学的态度。 3. 前置预习作业:预习下一课。 作业要求: 1.认真审题,明确题意。 2.画图规范,表述准确。 3.字迹清晰,书写规范。

板书设计

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进