23.《马说》 课件

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

传说,伯乐是春秋时秦国人,原名孙阳。他对马很有研究,一眼便能辨别马的优劣。

一次,伯乐从虞坂路过,看到一匹骨瘦如柴的老马,拉着一车盐向太行山走去。盐车十分沉重,山路又崎岖不平,那匹马累得浑身是汗,“呼哧呼哧”直喘粗气。

伯乐走近盐车,看了老马一眼,发现这是一匹世上很少有的千里马,不由得扑在马背上伤心痛哭起来。这匹千里马多么委屈呀!它本该在疆场上驰骋,可是,它的主人却不知道爱惜它,将它大材小用,让它精疲力竭地拉着盐车。伯乐爱抚地摸着这匹千里马,并脱下自己的袍子盖在这匹马身上。这匹马遇到知音,昂起头来放声嘶鸣,那声音直冲云霄,好像金石般铿锵动听。

说

韩愈

马

部编版语文八年级下册

说:是古代的一种议论体裁,用以陈述作者对某些问题的观点、看法,如《爱莲说》。

“说”就是“谈谈”的意思,比“论”随便些。《马说》从字面上可以解作“谈谈千里马”或“谈谈千里马的问题。”

文体知识

韩愈

作者介绍

韩愈(768—824),字退之,河阳(现在河南孟州)人,唐代文学家、思想家、教育家,“唐宋八大家”之一。世称韩昌黎,谥号“文”,又称韩文公,官至吏部侍郎,故又称韩吏部。

他反对六朝以来的骈偶文风,提倡散体,与柳宗元共同倡导唐代古文运动 ,并称“韩柳”。他推动了文学的发展,有“文起八代之衰”的美誉。作品都收在《昌黎先生集》里。

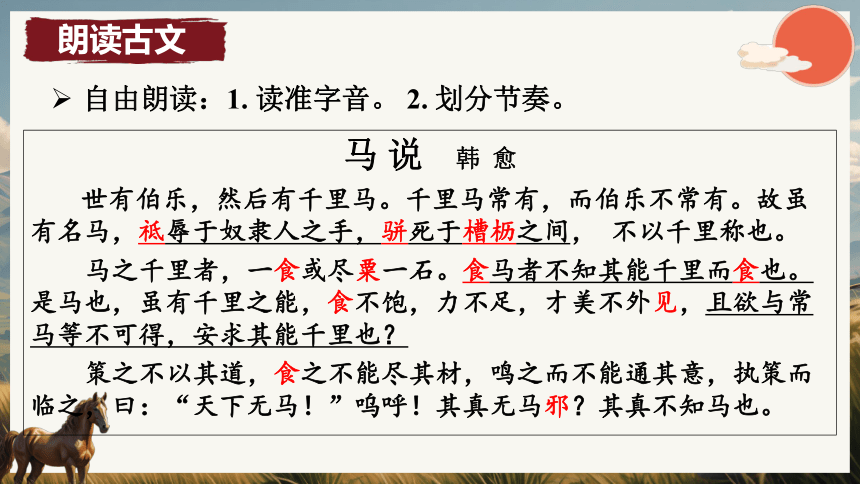

马 说 韩 愈

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间, 不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。

自由朗读:1. 读准字音。 2. 划分节奏。

朗读古文

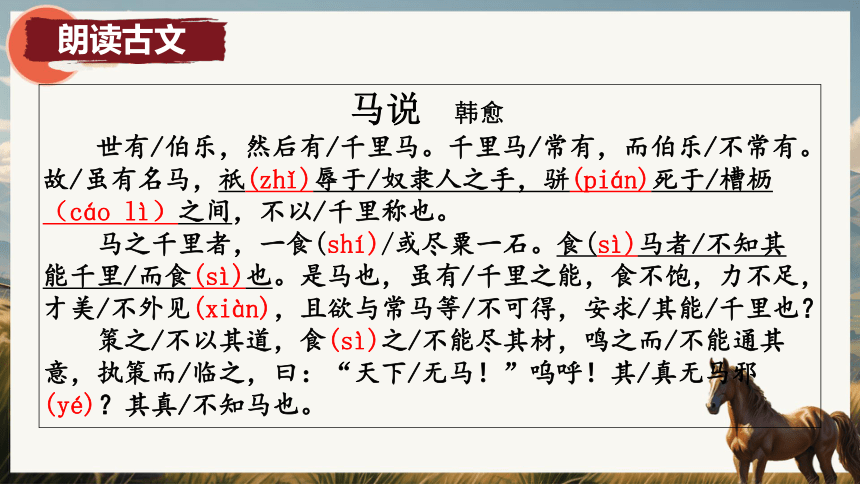

马说 韩愈

世有/伯乐,然后有/千里马。千里马/常有,而伯乐/不常有。故/虽有名马,祇(zhǐ)辱于/奴隶人之手,骈(pián)死于/槽枥(cáo lì)之间,不以/千里称也。

马之千里者,一食(shí)/或尽粟一石。食(sì)马者/不知其能千里/而食(sì)也。是马也,虽有/千里之能,食不饱,力不足,才美/不外见(xiàn),且欲与常马等/不可得,安求/其能/千里也?

策之/不以其道,食(sì)之/不能尽其材,鸣之而/不能通其意,执策而/临之,曰:“天下/无马!”呜呼!其/真无马邪(yé)?其真/不知马也。

朗读古文

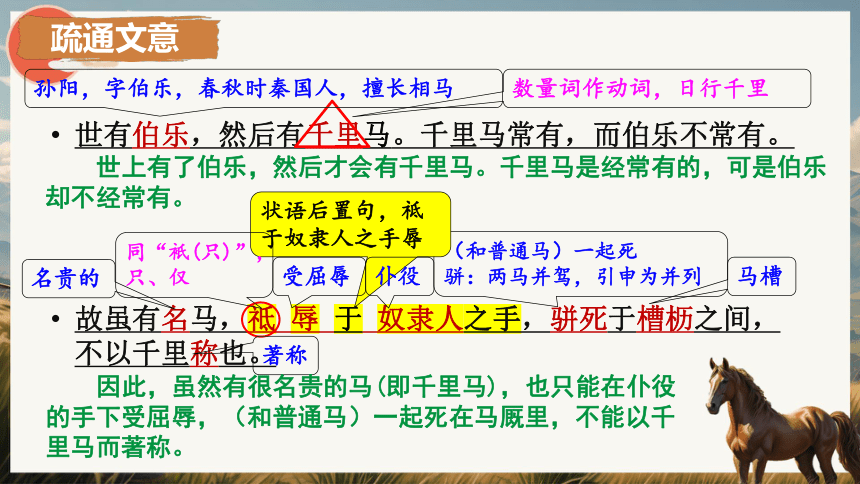

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。

故虽有名马,祗 辱 于 奴隶人之手,骈死于槽枥之间, 不以千里称也。

世上有了伯乐,然后才会有千里马。千里马是经常有的,可是伯乐却不经常有。

孙阳,字伯乐,春秋时秦国人,擅长相马

数量词作动词,日行千里

名贵的

(和普通马)一起死

骈:两马并驾,引申为并列

著称

因此,虽然有很名贵的马(即千里马),也只能在仆役的手下受屈辱,(和普通马)一起死在马厩里,不能以千里马而著称。

马槽

疏通文意

状语后置句,祗于奴隶人之手辱

同“衹(只)”,只、仅

受屈辱

仆役

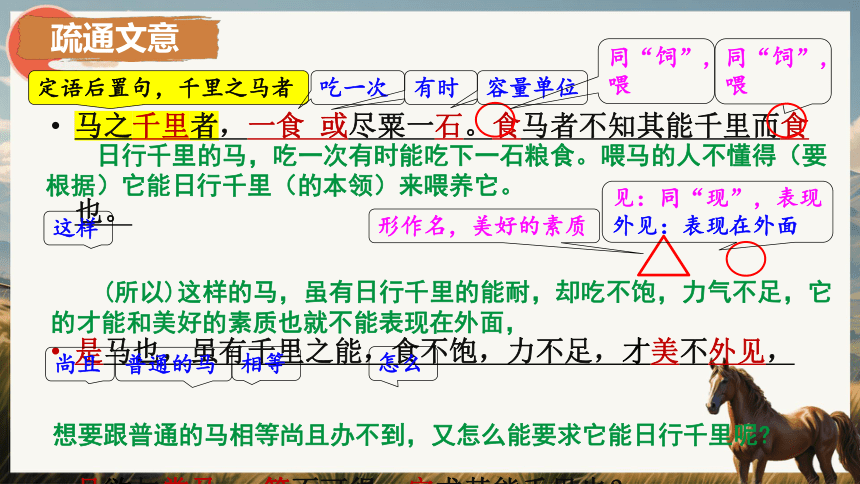

马之千里者,一食 或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。

是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,

且欲与常马 等不可得,安求其能千里也?

定语后置句,千里之马者

吃一次

有时

容量单位

同“饲”,喂

同“饲”,喂

这样

形作名,美好的素质

见:同“现”,表现

外见:表现在外面

尚且

普通的马

相等

怎么

想要跟普通的马相等尚且办不到,又怎么能要求它能日行千里呢

日行千里的马,吃一次有时能吃下一石粮食。喂马的人不懂得(要根据)它能日行千里(的本领)来喂养它。

(所以)这样的马,虽有日行千里的能耐,却吃不饱,力气不足,它的才能和美好的素质也就不能表现在外面,

疏通文意

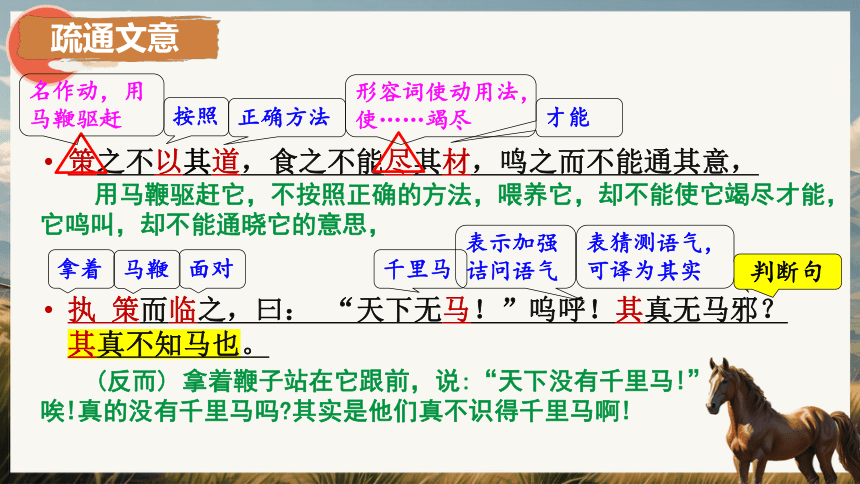

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,

执 策而临之,曰: “天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。

名作动,用马鞭驱赶

按照

正确方法

形容词使动用法,使……竭尽

才能

拿着

马鞭

面对

千里马

表示加强诘问语气

表猜测语气,可译为其实

(反而) 拿着鞭子站在它跟前,说:“天下没有千里马!”唉!真的没有千里马吗 其实是他们真不识得千里马啊!

用马鞭驱赶它,不按照正确的方法,喂养它,却不能使它竭尽才能,它鸣叫,却不能通晓它的意思,

疏通文意

判断句

1.纵观全文,寻找出现次数最多的关键字词。

一字立骨

这篇151字的短文,竟然出现11个“不”字,比“马”字还多,这“不”字里究竟隐藏着怎样的密码呢?

千里马常有,而伯乐不常有

故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也

食马者不知其能千里而食也

是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见

且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意

其真无马邪?其真不知马也。

2.齐读含有“不”的句子,思考这些句子提到了哪些对象?

千里马常有,而伯乐不常有

故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也

食马者不知其能千里而食也

是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见

且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意

其真无马邪?其真不知马也。

伯乐

千里马

食马者

一字立骨

3.千里马普遍有着怎样的遭遇呢?请联系这几个含“不”的句子,用“我是一匹千里马,但是……”的句式来描述。

故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也

是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见

且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

千里马

这是一匹 的千里马。

被埋没——无千里之名

被虐待——无应有待遇

被无视——无用武之地

一字立骨

食马者不知其能千里而食也

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意

其真无马邪?其真不知马也。

食马者

因为食马者的愚昧无知、见识短浅、自以为是。

千里马常有,而伯乐不常有

伯乐

因为伯乐的不常有。

4.千里马为什么会有这样的不幸遭遇?

一字立骨

呜呼,其真无马邪?其真 不知马 也!

呜呼,其真无马邪?其真 也!

5.作为一篇议论性的文章,作者大量写千里马的悲惨遭遇,最终是为了论述什么观点?

通过千里马的悲惨遭遇,表明了如果只有无知的食马者,而没有伯乐,千里马就不能成为真正的千里马;

以此来从反面来论证“世有伯乐,然后有千里马”的中心观点。

无伯乐

一字立骨

6.为这三个“不字句”填上一个合适的叹词。结合你理解到的作者的情感,说说你为什么填该词?

,千里马常有,而伯乐不常有。

且欲与常马等不可得, ,安求其能千里也?

,策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意

为千里马被埋没而惋惜同情,乃至愤懑不平

为食马者的愚昧无知而愤恨、讽刺

唉

唉 / 呸

哼

呜呼!其真无马耶?其真不知马也!

为伯乐不常有而感叹、惋惜

一字立骨

1.千里马之不、食马者之不、伯乐之不,其实都是韩愈之不。结合链接材料,说说韩愈写《马说》的深层意图。

【材料一】 19岁开始参加科举考试,三次落榜,终于在25岁第四次时中进士。之后,三次参加博学鸿词科考试(通过后即可为官),又三次失败。期间,曾三次尚书在校求擢用,“而志不得通”,“足三及门,而阍人(守门人)辞焉”。尽管如此,他仍声明自己有“忧天下之心”,后相继依附于宣武节度使、武宁节度使幕下,均不得志。再加上当时奸佞当权,政治黑暗,有识之士不受重用是常态。此种情况下,写下《马说》。

【材料二】韩愈散文尤其著名,有“文起八代之衰”的美誉,与柳宗元同为“古文运动”倡导者,是“唐宋八大家”之首。 ①有大诗文作品:《马说》 《师说》 《早春呈水部张十八员外》…… ②是一代语言巨匠,其语句形成成语的有: 一视同仁、异曲同工、垂头丧气、袖手旁观、弱肉强食、再接再厉…… ③留下大名言:书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随……

解读深意

通过对千里马被埋没的同情怜悯,和食马者愚昧无知的愤懑怨恨。

既表达了对自己怀才不遇、壮志难酬的愤慨不平。

也表达了对封建统治者埋没、摧残人才的昏庸愚昧的讽刺批判。

还寄托了希望统治者能识别人才、重用人才,使人才能充分发挥才能的愿望。

托物寓意

千里马:

食马者:

伯 乐:

人才

无知的统治者

发现、赏识人才者

千里马难遇伯乐

人才难遇明主

1.结合链接材料,说说韩愈写《马说》的深层意图。

解读深意

1.如果你是被埋没的千里马,你要如何才能成为真正的千里马呢?

伯乐找我:继续提升自己的才能,等待能识别人才、重用人才的人的赏识,也不能过于被动,遇到机会时应主动出击,抓住机遇。

我找伯乐:主动出击,用行动去寻找、创造机遇,赢得伯乐的赏识。但这不是一蹴而就的,也要有一个愿意等待的心。

深度思考

作为千里马的韩愈:

韩愈初登仕途,很不得志。曾三次上书宰相请求重用遭冷遇,甚至三次登门被守门人挡在门外。

尽管如此,他仍然申明自己有“忧天下之心”,不会循迹山林。终于,他遇到自己的伯乐裴度,他协助裴度平定淮西战乱,显示出超凡的才能,因军功晋绶刑部侍郎,后任职国子祭酒、吏部侍郎、兵部侍郎等。

深度思考

2.你认为千里马与伯乐是什么关系?

千里马与伯乐各自独立又相互依存,缺少了谁,另一方的存在都没有意义。

而黑中的白意味着千里马以后可能会成为伯乐,而白中的黑意味着伯乐也可能曾经是千里马。

深度思考

成为伯乐的韩愈:

李翊(yì)在韩愈的推荐下,考中进士。

培养出江西省的第一个状元。

提携孟郊、张籍、李贺、贾岛等著名诗人……

韩愈把孟子的地位提高到了孔子的后面,使他成为一代儒家宗师。

深度思考

传说,伯乐是春秋时秦国人,原名孙阳。他对马很有研究,一眼便能辨别马的优劣。

一次,伯乐从虞坂路过,看到一匹骨瘦如柴的老马,拉着一车盐向太行山走去。盐车十分沉重,山路又崎岖不平,那匹马累得浑身是汗,“呼哧呼哧”直喘粗气。

伯乐走近盐车,看了老马一眼,发现这是一匹世上很少有的千里马,不由得扑在马背上伤心痛哭起来。这匹千里马多么委屈呀!它本该在疆场上驰骋,可是,它的主人却不知道爱惜它,将它大材小用,让它精疲力竭地拉着盐车。伯乐爱抚地摸着这匹千里马,并脱下自己的袍子盖在这匹马身上。这匹马遇到知音,昂起头来放声嘶鸣,那声音直冲云霄,好像金石般铿锵动听。

说

韩愈

马

部编版语文八年级下册

说:是古代的一种议论体裁,用以陈述作者对某些问题的观点、看法,如《爱莲说》。

“说”就是“谈谈”的意思,比“论”随便些。《马说》从字面上可以解作“谈谈千里马”或“谈谈千里马的问题。”

文体知识

韩愈

作者介绍

韩愈(768—824),字退之,河阳(现在河南孟州)人,唐代文学家、思想家、教育家,“唐宋八大家”之一。世称韩昌黎,谥号“文”,又称韩文公,官至吏部侍郎,故又称韩吏部。

他反对六朝以来的骈偶文风,提倡散体,与柳宗元共同倡导唐代古文运动 ,并称“韩柳”。他推动了文学的发展,有“文起八代之衰”的美誉。作品都收在《昌黎先生集》里。

马 说 韩 愈

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间, 不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。

自由朗读:1. 读准字音。 2. 划分节奏。

朗读古文

马说 韩愈

世有/伯乐,然后有/千里马。千里马/常有,而伯乐/不常有。故/虽有名马,祇(zhǐ)辱于/奴隶人之手,骈(pián)死于/槽枥(cáo lì)之间,不以/千里称也。

马之千里者,一食(shí)/或尽粟一石。食(sì)马者/不知其能千里/而食(sì)也。是马也,虽有/千里之能,食不饱,力不足,才美/不外见(xiàn),且欲与常马等/不可得,安求/其能/千里也?

策之/不以其道,食(sì)之/不能尽其材,鸣之而/不能通其意,执策而/临之,曰:“天下/无马!”呜呼!其/真无马邪(yé)?其真/不知马也。

朗读古文

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。

故虽有名马,祗 辱 于 奴隶人之手,骈死于槽枥之间, 不以千里称也。

世上有了伯乐,然后才会有千里马。千里马是经常有的,可是伯乐却不经常有。

孙阳,字伯乐,春秋时秦国人,擅长相马

数量词作动词,日行千里

名贵的

(和普通马)一起死

骈:两马并驾,引申为并列

著称

因此,虽然有很名贵的马(即千里马),也只能在仆役的手下受屈辱,(和普通马)一起死在马厩里,不能以千里马而著称。

马槽

疏通文意

状语后置句,祗于奴隶人之手辱

同“衹(只)”,只、仅

受屈辱

仆役

马之千里者,一食 或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。

是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,

且欲与常马 等不可得,安求其能千里也?

定语后置句,千里之马者

吃一次

有时

容量单位

同“饲”,喂

同“饲”,喂

这样

形作名,美好的素质

见:同“现”,表现

外见:表现在外面

尚且

普通的马

相等

怎么

想要跟普通的马相等尚且办不到,又怎么能要求它能日行千里呢

日行千里的马,吃一次有时能吃下一石粮食。喂马的人不懂得(要根据)它能日行千里(的本领)来喂养它。

(所以)这样的马,虽有日行千里的能耐,却吃不饱,力气不足,它的才能和美好的素质也就不能表现在外面,

疏通文意

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,

执 策而临之,曰: “天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。

名作动,用马鞭驱赶

按照

正确方法

形容词使动用法,使……竭尽

才能

拿着

马鞭

面对

千里马

表示加强诘问语气

表猜测语气,可译为其实

(反而) 拿着鞭子站在它跟前,说:“天下没有千里马!”唉!真的没有千里马吗 其实是他们真不识得千里马啊!

用马鞭驱赶它,不按照正确的方法,喂养它,却不能使它竭尽才能,它鸣叫,却不能通晓它的意思,

疏通文意

判断句

1.纵观全文,寻找出现次数最多的关键字词。

一字立骨

这篇151字的短文,竟然出现11个“不”字,比“马”字还多,这“不”字里究竟隐藏着怎样的密码呢?

千里马常有,而伯乐不常有

故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也

食马者不知其能千里而食也

是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见

且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意

其真无马邪?其真不知马也。

2.齐读含有“不”的句子,思考这些句子提到了哪些对象?

千里马常有,而伯乐不常有

故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也

食马者不知其能千里而食也

是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见

且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意

其真无马邪?其真不知马也。

伯乐

千里马

食马者

一字立骨

3.千里马普遍有着怎样的遭遇呢?请联系这几个含“不”的句子,用“我是一匹千里马,但是……”的句式来描述。

故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也

是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见

且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

千里马

这是一匹 的千里马。

被埋没——无千里之名

被虐待——无应有待遇

被无视——无用武之地

一字立骨

食马者不知其能千里而食也

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意

其真无马邪?其真不知马也。

食马者

因为食马者的愚昧无知、见识短浅、自以为是。

千里马常有,而伯乐不常有

伯乐

因为伯乐的不常有。

4.千里马为什么会有这样的不幸遭遇?

一字立骨

呜呼,其真无马邪?其真 不知马 也!

呜呼,其真无马邪?其真 也!

5.作为一篇议论性的文章,作者大量写千里马的悲惨遭遇,最终是为了论述什么观点?

通过千里马的悲惨遭遇,表明了如果只有无知的食马者,而没有伯乐,千里马就不能成为真正的千里马;

以此来从反面来论证“世有伯乐,然后有千里马”的中心观点。

无伯乐

一字立骨

6.为这三个“不字句”填上一个合适的叹词。结合你理解到的作者的情感,说说你为什么填该词?

,千里马常有,而伯乐不常有。

且欲与常马等不可得, ,安求其能千里也?

,策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意

为千里马被埋没而惋惜同情,乃至愤懑不平

为食马者的愚昧无知而愤恨、讽刺

唉

唉 / 呸

哼

呜呼!其真无马耶?其真不知马也!

为伯乐不常有而感叹、惋惜

一字立骨

1.千里马之不、食马者之不、伯乐之不,其实都是韩愈之不。结合链接材料,说说韩愈写《马说》的深层意图。

【材料一】 19岁开始参加科举考试,三次落榜,终于在25岁第四次时中进士。之后,三次参加博学鸿词科考试(通过后即可为官),又三次失败。期间,曾三次尚书在校求擢用,“而志不得通”,“足三及门,而阍人(守门人)辞焉”。尽管如此,他仍声明自己有“忧天下之心”,后相继依附于宣武节度使、武宁节度使幕下,均不得志。再加上当时奸佞当权,政治黑暗,有识之士不受重用是常态。此种情况下,写下《马说》。

【材料二】韩愈散文尤其著名,有“文起八代之衰”的美誉,与柳宗元同为“古文运动”倡导者,是“唐宋八大家”之首。 ①有大诗文作品:《马说》 《师说》 《早春呈水部张十八员外》…… ②是一代语言巨匠,其语句形成成语的有: 一视同仁、异曲同工、垂头丧气、袖手旁观、弱肉强食、再接再厉…… ③留下大名言:书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随……

解读深意

通过对千里马被埋没的同情怜悯,和食马者愚昧无知的愤懑怨恨。

既表达了对自己怀才不遇、壮志难酬的愤慨不平。

也表达了对封建统治者埋没、摧残人才的昏庸愚昧的讽刺批判。

还寄托了希望统治者能识别人才、重用人才,使人才能充分发挥才能的愿望。

托物寓意

千里马:

食马者:

伯 乐:

人才

无知的统治者

发现、赏识人才者

千里马难遇伯乐

人才难遇明主

1.结合链接材料,说说韩愈写《马说》的深层意图。

解读深意

1.如果你是被埋没的千里马,你要如何才能成为真正的千里马呢?

伯乐找我:继续提升自己的才能,等待能识别人才、重用人才的人的赏识,也不能过于被动,遇到机会时应主动出击,抓住机遇。

我找伯乐:主动出击,用行动去寻找、创造机遇,赢得伯乐的赏识。但这不是一蹴而就的,也要有一个愿意等待的心。

深度思考

作为千里马的韩愈:

韩愈初登仕途,很不得志。曾三次上书宰相请求重用遭冷遇,甚至三次登门被守门人挡在门外。

尽管如此,他仍然申明自己有“忧天下之心”,不会循迹山林。终于,他遇到自己的伯乐裴度,他协助裴度平定淮西战乱,显示出超凡的才能,因军功晋绶刑部侍郎,后任职国子祭酒、吏部侍郎、兵部侍郎等。

深度思考

2.你认为千里马与伯乐是什么关系?

千里马与伯乐各自独立又相互依存,缺少了谁,另一方的存在都没有意义。

而黑中的白意味着千里马以后可能会成为伯乐,而白中的黑意味着伯乐也可能曾经是千里马。

深度思考

成为伯乐的韩愈:

李翊(yì)在韩愈的推荐下,考中进士。

培养出江西省的第一个状元。

提携孟郊、张籍、李贺、贾岛等著名诗人……

韩愈把孟子的地位提高到了孔子的后面,使他成为一代儒家宗师。

深度思考

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读