第17课 明朝的灭亡和清朝的建立(教案)-【课堂无忧】新课标同步核心素养课堂

文档属性

| 名称 | 第17课 明朝的灭亡和清朝的建立(教案)-【课堂无忧】新课标同步核心素养课堂 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 270.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-22 22:54:09 | ||

图片预览

文档简介

基于2022新课标下的教学设计·七年级下册

人教部编版七年级下册第三单元 明清时期(至鸦片战争前):

统一多民族国家的巩固与发展

科目 历史 年级 七年级 课型 新授 授课人

课题 第17课 明朝的灭亡和清朝的建立 课时 1

一、教材分析 本课是第三单元“明清时期(至鸦片战争前):统一多民族国家的巩固与发展”的第3课。教材从明朝中后期政治腐败入手,展现其如何引发社会动荡,如皇帝怠政、宦官专权、土地兼并严重等现象,使学生理解明朝统治根基的动摇。进而阐述李自成起义,通过 “均田免赋” 口号及起义军发展壮大过程,呈现农民阶级反抗与明朝灭亡的直接关联。在清朝建立部分,讲述满洲兴起,从努尔哈赤统一女真到皇太极改族名、国号,以及清军入关,完整呈现清朝政权的建立过程。 从宏观中国古代史角度看,明朝灭亡和清朝建立处于明清交替的关键节点,标志着中国古代社会进入新的发展阶段。它连接了封建社会中期向后期的转变,反映出封建制度在面临内忧外患时的变化与调整。从教材前后分布来看,此前教材讲述了明朝政治、经济、文化等多方面的发展,而本课聚焦明朝灭亡,是对明朝整体历史学习的总结与深化,帮助学生完善对明朝历史全貌的认知。

二、学情分析 本课的授课对象是七年级学生。通过先前的学习,学生已掌握部分明清时期的基础史实,像明朝强化皇权、郑和下西洋等,对明朝前期发展有一定认知,这为理解明朝灭亡的背景提供知识铺垫。但该阶段学生的历史思维能力尚在发展,对于复杂历史因果关系,如明朝政治腐败如何层层引发社会矛盾,最终导致灭亡,理解起来有难度。他们对历史事件的认知多停留在表面,难以系统梳理明朝灭亡与清朝建立的内在联系。不过,学生对朝代更迭的故事往往充满好奇,教师可通过生动案例、趣味故事等形式,激发学生探究兴趣,引导其深入分析历史现象,提升历史思维与归纳总结能力,助力他们理解这一关键历史时期 。

三、教学目标 课标要求:通过明末李自成起义,清中叶以来的政治腐败、故步自封和 19 世纪的国际局势,认识当时中国社会面临的严重危机。 基于2022年新课标设置教学目标: 1.认识到明朝政治腐败和社会动荡是它走向灭亡的重要原因;了解李自成起义的原因、过程和结果;知道满族建立清朝并入主中原的基本史实,思考历史事件之间的内在联系。(唯物史观、史料实证) 2.学生了解满洲人建立清朝的基本史实,结合明、顺、清对峙地图,归纳清兵入主中原的过程。(时空观念、历史解释) 3.学生能够通过对明朝灭亡的学习把握朝代更替和历史演进的进程,理解“得民心者得天下”的历史规律,认识到国家发展应该重视人民群众的生活需求,为人民群众谋福利。(唯物史观、家国情怀)

四、教学重点 明朝灭亡的重要原因、李自成起义的概况以及清朝崛起的关键节点。

五、教学难点 理解明朝灭亡错综复杂的因果关系以及深入剖析清军得以入主中原的深层因素。

六、教学方法 讲授法、问答法、启示法、表格法、多媒体教学法。

七、学习方法 合作探究、自主学习、史料研读、材料分析、小组交流。

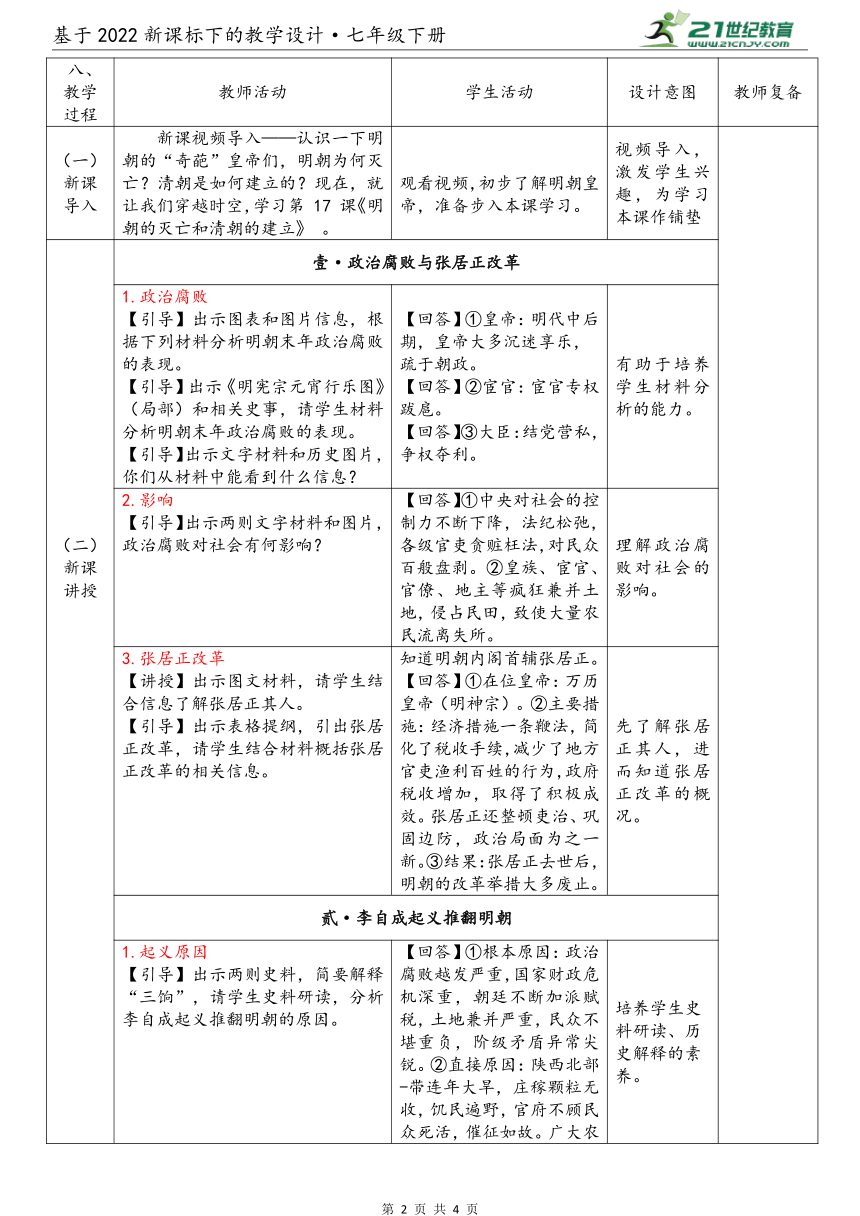

八、 教学过程 教师活动 学生活动 设计意图 教师复备

(一) 新课导入 新课视频导入——认识一下明朝的“奇葩”皇帝们,明朝为何灭亡?清朝是如何建立的?现在,就让我们穿越时空,学习第 17 课《明朝的灭亡和清朝的建立》 。 观看视频,初步了解明朝皇帝,准备步入本课学习。 视频导入,激发学生兴趣,为学习本课作铺垫

(二) 新课讲授 壹·政治腐败与张居正改革

1.政治腐败 【引导】出示图表和图片信息,根据下列材料分析明朝末年政治腐败的表现。 【引导】出示《明宪宗元宵行乐图》(局部)和相关史事,请学生材料分析明朝末年政治腐败的表现。 【引导】出示文字材料和历史图片,你们从材料中能看到什么信息? 【回答】①皇帝:明代中后期,皇帝大多沉迷享乐, 疏于朝政。 【回答】②宦官:宦官专权跋扈。 【回答】③大臣:结党营私,争权夺利。 有助于培养学生材料分析的能力。

2.影响 【引导】出示两则文字材料和图片,政治腐败对社会有何影响? 【回答】①中央对社会的控制力不断下降,法纪松弛,各级官吏贪赃枉法,对民众百般盘剥。②皇族、宦官、官僚、地主等疯狂兼并土地,侵占民田,致使大量农民流离失所。 理解政治腐败对社会的影响。

3.张居正改革 【讲授】出示图文材料,请学生结合信息了解张居正其人。 【引导】出示表格提纲,引出张居正改革,请学生结合材料概括张居正改革的相关信息。 知道明朝内阁首辅张居正。 【回答】①在位皇帝:万历皇帝(明神宗)。②主要措施:经济措施一条鞭法,简化了税收手续,减少了地方官吏渔利百姓的行为,政府 税收增加,取得了积极成效。张居正还整顿吏治、巩固边防,政治局面为之一新。③结果:张居正去世后,明朝的改革举措大多废止。 先了解张居正其人,进而知道张居正改革的概况。

贰·李自成起义推翻明朝

1.起义原因 【引导】出示两则史料,简要解释“三饷”,请学生史料研读,分析李自成起义推翻明朝的原因。 【回答】①根本原因:政治腐败越发严重,国家财政危机深重,朝廷不断加派赋税,土地兼并严重,民众不堪重负,阶级矛盾异常尖锐。②直接原因:陕西北部-带连年大旱,庄稼颗粒无收,饥民遍野,官府不顾民众死活,催征如故。广大农 培养学生史料研读、历史解释的素养。

抗朝廷的统治。

2.“闯王”李自成 【引导】出示图文材料,请学生阅读材料,认识李自成。 知道“闯王”李自成。 认识李自成

3.起义过程 【引导】出示历史地图和时间轴,请阅读课本99页的内容,梳理起义的过程。 知识拓展:“均田免赋”口号 【引导】引导学生讨论“均田免赋”口号的含义。 【引导】请学生合作探究“均田免赋”口号的提出背景、历史作用和历史评价。 【引导】出示文字材料,说一说:百姓为什么会欢迎闯王的到来? 【提问】因为得民心,闯王一路杀到了北京,他能坚守初心吗?请学生小组交流。 【讲授】农民阶级有其自身局限之处,尽管明朝政府是被李自成直接推翻,但导致明朝灭亡绝不是农民起义单一之力。 【回答】①陕西起义:政治腐败赋税严重陕北连年干旱;②提出均田免赋口号进军中原;③建立大顺政权攻克西安;④1644年4月攻占北京;⑤崇祯帝自缢,明朝统治长达276年,明朝灭亡。 【回答】平均土地、减免沉重赋税。 【回答】①提出背景:土地高度集中、赋税十分沉重; ②历史作用:反映了农民获得土地的要求,对于发动饥民、扩大队伍起了很大的作用;③历史评价:在中国农民战争历史上,它第一次把对土地的要求作为一个口号明确提出来,标志着中国农民斗争进入一个新阶段。 【回答】①提出“均田免赋”口号。②军纪严明。③发放钱粮。 【回答】通过对比发现李自成是一个在紫禁城迅速腐化的农民皇帝。 通过时间轴理清李自成起义过程,培养时空观念核心素养 合作探究,理解“均田免赋”口号的提出背景、历史作用和评价。 自由讨论,培养学生合理解释历史问题的能力 通过教师讲授,看到农民阶级的自身局限性。

叁·满洲兴起和清军入关

1.满洲兴起 【提问】出示明朝中后期形势图,阅读教材,梳理满洲兴起的时间、建立者、民族和国号? 【回答】1616年,爱新觉罗·努尔哈赤统一了女真各部,建立政权,国号大金,史称后金。1625年,迁都沈阳,后改称盛京。 培养学生自主学习的能力。

2.清朝建立 3.清兵入关 【引导】阅读教材梳理清朝建立的时间、建立者、民族? 知识拓展:八旗制度 【拓展】出示图文材料,简要拓展八旗制度的内容。 【过渡】出示图文材料,1644年李自成入主北京,崇祯皇帝自尽,明朝灭亡,随后吴三桂降清,在山海关大战中大败李自成,引清军入关,清朝最终取得天下。 【回答】1635年,皇太极改族名为满洲。1636年,皇太极改国号为清。1643年,顺治皇帝福临登基,多尔衮辅政。 知道八旗制度和清朝取得天下的简要过程。 培养学生归纳概括的能力。 拓展八旗制度内容,帮助学生理解清代的历史背景。

肆·清朝对全国的统治

1.建立起对全国的统治 【讲授】出示历史地图,1644年清朝统治者进入北京后,以北京为都城。清军随后南下,消灭了明朝政权的残余势力和各地反清的力量,逐步建立起对全国的统治。 2.巩固统治的措施 【过渡】出示材料和地图,作为一个少数民族入主中原的王朝,如果你是清朝的统治者,你会采取怎样的统治方式呢?结合课本和材料,回答清朝怎样从政治、思想上建立起对全国统治? 【回答】①政治:进一步加强中央集权,维护政治上的大一统。②思想:推崇儒家学说,继承历代文化传统。 了解清朝建立起对全国的统治的历史背景。 归纳清朝巩固统治的措施。

3.清朝的疆域 【提问】出示地图,自主学习课本,尝试归纳清朝的疆域。 【讲授】清朝前期,中国成为一个幅员辽阔、人口众多、国力强大的统一多民族国家。 【回答】北接西伯利亚、东北至黑龙江以北的外兴安岭和库页岛、东临太平洋、东南到台湾及其附属岛屿 钓鱼岛、赤尾屿等、南至 南海诸岛、西南达喜马拉雅山脉、西跨葱岭、西北至巴勒喀什池。 结合所学知道清朝前期是强大的统一的多民族国家。

(三) 课堂小结 本节课我们探究了明朝灭亡与清朝建立这段历史。明朝中后期皇帝怠政、宦官乱政,土地兼并,社会矛盾激化,统治根基摇摇欲坠。李自成顺应民意,提出 “均田免赋” 口号,起义军势力迅速壮大,最终推翻明朝。同时努尔哈赤统一女真各部建立后金,皇太极改族名、国号,为清朝建立奠定基础,清军趁明朝内乱入关,开启清朝统治时代。 认真听讲,回顾所学。 课堂小结,结合板书巩固课堂所学内容,帮助学生形成知识框架。

九、 随堂练习 4道单项选择(详见配套课件)

十、 板书设计

十一、 教学反思

人教部编版七年级下册第三单元 明清时期(至鸦片战争前):

统一多民族国家的巩固与发展

科目 历史 年级 七年级 课型 新授 授课人

课题 第17课 明朝的灭亡和清朝的建立 课时 1

一、教材分析 本课是第三单元“明清时期(至鸦片战争前):统一多民族国家的巩固与发展”的第3课。教材从明朝中后期政治腐败入手,展现其如何引发社会动荡,如皇帝怠政、宦官专权、土地兼并严重等现象,使学生理解明朝统治根基的动摇。进而阐述李自成起义,通过 “均田免赋” 口号及起义军发展壮大过程,呈现农民阶级反抗与明朝灭亡的直接关联。在清朝建立部分,讲述满洲兴起,从努尔哈赤统一女真到皇太极改族名、国号,以及清军入关,完整呈现清朝政权的建立过程。 从宏观中国古代史角度看,明朝灭亡和清朝建立处于明清交替的关键节点,标志着中国古代社会进入新的发展阶段。它连接了封建社会中期向后期的转变,反映出封建制度在面临内忧外患时的变化与调整。从教材前后分布来看,此前教材讲述了明朝政治、经济、文化等多方面的发展,而本课聚焦明朝灭亡,是对明朝整体历史学习的总结与深化,帮助学生完善对明朝历史全貌的认知。

二、学情分析 本课的授课对象是七年级学生。通过先前的学习,学生已掌握部分明清时期的基础史实,像明朝强化皇权、郑和下西洋等,对明朝前期发展有一定认知,这为理解明朝灭亡的背景提供知识铺垫。但该阶段学生的历史思维能力尚在发展,对于复杂历史因果关系,如明朝政治腐败如何层层引发社会矛盾,最终导致灭亡,理解起来有难度。他们对历史事件的认知多停留在表面,难以系统梳理明朝灭亡与清朝建立的内在联系。不过,学生对朝代更迭的故事往往充满好奇,教师可通过生动案例、趣味故事等形式,激发学生探究兴趣,引导其深入分析历史现象,提升历史思维与归纳总结能力,助力他们理解这一关键历史时期 。

三、教学目标 课标要求:通过明末李自成起义,清中叶以来的政治腐败、故步自封和 19 世纪的国际局势,认识当时中国社会面临的严重危机。 基于2022年新课标设置教学目标: 1.认识到明朝政治腐败和社会动荡是它走向灭亡的重要原因;了解李自成起义的原因、过程和结果;知道满族建立清朝并入主中原的基本史实,思考历史事件之间的内在联系。(唯物史观、史料实证) 2.学生了解满洲人建立清朝的基本史实,结合明、顺、清对峙地图,归纳清兵入主中原的过程。(时空观念、历史解释) 3.学生能够通过对明朝灭亡的学习把握朝代更替和历史演进的进程,理解“得民心者得天下”的历史规律,认识到国家发展应该重视人民群众的生活需求,为人民群众谋福利。(唯物史观、家国情怀)

四、教学重点 明朝灭亡的重要原因、李自成起义的概况以及清朝崛起的关键节点。

五、教学难点 理解明朝灭亡错综复杂的因果关系以及深入剖析清军得以入主中原的深层因素。

六、教学方法 讲授法、问答法、启示法、表格法、多媒体教学法。

七、学习方法 合作探究、自主学习、史料研读、材料分析、小组交流。

八、 教学过程 教师活动 学生活动 设计意图 教师复备

(一) 新课导入 新课视频导入——认识一下明朝的“奇葩”皇帝们,明朝为何灭亡?清朝是如何建立的?现在,就让我们穿越时空,学习第 17 课《明朝的灭亡和清朝的建立》 。 观看视频,初步了解明朝皇帝,准备步入本课学习。 视频导入,激发学生兴趣,为学习本课作铺垫

(二) 新课讲授 壹·政治腐败与张居正改革

1.政治腐败 【引导】出示图表和图片信息,根据下列材料分析明朝末年政治腐败的表现。 【引导】出示《明宪宗元宵行乐图》(局部)和相关史事,请学生材料分析明朝末年政治腐败的表现。 【引导】出示文字材料和历史图片,你们从材料中能看到什么信息? 【回答】①皇帝:明代中后期,皇帝大多沉迷享乐, 疏于朝政。 【回答】②宦官:宦官专权跋扈。 【回答】③大臣:结党营私,争权夺利。 有助于培养学生材料分析的能力。

2.影响 【引导】出示两则文字材料和图片,政治腐败对社会有何影响? 【回答】①中央对社会的控制力不断下降,法纪松弛,各级官吏贪赃枉法,对民众百般盘剥。②皇族、宦官、官僚、地主等疯狂兼并土地,侵占民田,致使大量农民流离失所。 理解政治腐败对社会的影响。

3.张居正改革 【讲授】出示图文材料,请学生结合信息了解张居正其人。 【引导】出示表格提纲,引出张居正改革,请学生结合材料概括张居正改革的相关信息。 知道明朝内阁首辅张居正。 【回答】①在位皇帝:万历皇帝(明神宗)。②主要措施:经济措施一条鞭法,简化了税收手续,减少了地方官吏渔利百姓的行为,政府 税收增加,取得了积极成效。张居正还整顿吏治、巩固边防,政治局面为之一新。③结果:张居正去世后,明朝的改革举措大多废止。 先了解张居正其人,进而知道张居正改革的概况。

贰·李自成起义推翻明朝

1.起义原因 【引导】出示两则史料,简要解释“三饷”,请学生史料研读,分析李自成起义推翻明朝的原因。 【回答】①根本原因:政治腐败越发严重,国家财政危机深重,朝廷不断加派赋税,土地兼并严重,民众不堪重负,阶级矛盾异常尖锐。②直接原因:陕西北部-带连年大旱,庄稼颗粒无收,饥民遍野,官府不顾民众死活,催征如故。广大农 培养学生史料研读、历史解释的素养。

抗朝廷的统治。

2.“闯王”李自成 【引导】出示图文材料,请学生阅读材料,认识李自成。 知道“闯王”李自成。 认识李自成

3.起义过程 【引导】出示历史地图和时间轴,请阅读课本99页的内容,梳理起义的过程。 知识拓展:“均田免赋”口号 【引导】引导学生讨论“均田免赋”口号的含义。 【引导】请学生合作探究“均田免赋”口号的提出背景、历史作用和历史评价。 【引导】出示文字材料,说一说:百姓为什么会欢迎闯王的到来? 【提问】因为得民心,闯王一路杀到了北京,他能坚守初心吗?请学生小组交流。 【讲授】农民阶级有其自身局限之处,尽管明朝政府是被李自成直接推翻,但导致明朝灭亡绝不是农民起义单一之力。 【回答】①陕西起义:政治腐败赋税严重陕北连年干旱;②提出均田免赋口号进军中原;③建立大顺政权攻克西安;④1644年4月攻占北京;⑤崇祯帝自缢,明朝统治长达276年,明朝灭亡。 【回答】平均土地、减免沉重赋税。 【回答】①提出背景:土地高度集中、赋税十分沉重; ②历史作用:反映了农民获得土地的要求,对于发动饥民、扩大队伍起了很大的作用;③历史评价:在中国农民战争历史上,它第一次把对土地的要求作为一个口号明确提出来,标志着中国农民斗争进入一个新阶段。 【回答】①提出“均田免赋”口号。②军纪严明。③发放钱粮。 【回答】通过对比发现李自成是一个在紫禁城迅速腐化的农民皇帝。 通过时间轴理清李自成起义过程,培养时空观念核心素养 合作探究,理解“均田免赋”口号的提出背景、历史作用和评价。 自由讨论,培养学生合理解释历史问题的能力 通过教师讲授,看到农民阶级的自身局限性。

叁·满洲兴起和清军入关

1.满洲兴起 【提问】出示明朝中后期形势图,阅读教材,梳理满洲兴起的时间、建立者、民族和国号? 【回答】1616年,爱新觉罗·努尔哈赤统一了女真各部,建立政权,国号大金,史称后金。1625年,迁都沈阳,后改称盛京。 培养学生自主学习的能力。

2.清朝建立 3.清兵入关 【引导】阅读教材梳理清朝建立的时间、建立者、民族? 知识拓展:八旗制度 【拓展】出示图文材料,简要拓展八旗制度的内容。 【过渡】出示图文材料,1644年李自成入主北京,崇祯皇帝自尽,明朝灭亡,随后吴三桂降清,在山海关大战中大败李自成,引清军入关,清朝最终取得天下。 【回答】1635年,皇太极改族名为满洲。1636年,皇太极改国号为清。1643年,顺治皇帝福临登基,多尔衮辅政。 知道八旗制度和清朝取得天下的简要过程。 培养学生归纳概括的能力。 拓展八旗制度内容,帮助学生理解清代的历史背景。

肆·清朝对全国的统治

1.建立起对全国的统治 【讲授】出示历史地图,1644年清朝统治者进入北京后,以北京为都城。清军随后南下,消灭了明朝政权的残余势力和各地反清的力量,逐步建立起对全国的统治。 2.巩固统治的措施 【过渡】出示材料和地图,作为一个少数民族入主中原的王朝,如果你是清朝的统治者,你会采取怎样的统治方式呢?结合课本和材料,回答清朝怎样从政治、思想上建立起对全国统治? 【回答】①政治:进一步加强中央集权,维护政治上的大一统。②思想:推崇儒家学说,继承历代文化传统。 了解清朝建立起对全国的统治的历史背景。 归纳清朝巩固统治的措施。

3.清朝的疆域 【提问】出示地图,自主学习课本,尝试归纳清朝的疆域。 【讲授】清朝前期,中国成为一个幅员辽阔、人口众多、国力强大的统一多民族国家。 【回答】北接西伯利亚、东北至黑龙江以北的外兴安岭和库页岛、东临太平洋、东南到台湾及其附属岛屿 钓鱼岛、赤尾屿等、南至 南海诸岛、西南达喜马拉雅山脉、西跨葱岭、西北至巴勒喀什池。 结合所学知道清朝前期是强大的统一的多民族国家。

(三) 课堂小结 本节课我们探究了明朝灭亡与清朝建立这段历史。明朝中后期皇帝怠政、宦官乱政,土地兼并,社会矛盾激化,统治根基摇摇欲坠。李自成顺应民意,提出 “均田免赋” 口号,起义军势力迅速壮大,最终推翻明朝。同时努尔哈赤统一女真各部建立后金,皇太极改族名、国号,为清朝建立奠定基础,清军趁明朝内乱入关,开启清朝统治时代。 认真听讲,回顾所学。 课堂小结,结合板书巩固课堂所学内容,帮助学生形成知识框架。

九、 随堂练习 4道单项选择(详见配套课件)

十、 板书设计

十一、 教学反思

同课章节目录