2024—2025学年度河南省驻马店高级中学高二下学期期中考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度河南省驻马店高级中学高二下学期期中考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 216.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-22 22:53:46 | ||

图片预览

文档简介

驻马店高中2024-2025学年高二下期期中考试

历史试题

注意事项:1.答卷前,请考生务必把自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.作答时,务必将答案写在答题卡上,写在本试卷及草稿纸上无效。

3.考试结束后,将答题卡交回。

4.满分:100分考试时间:75分钟

一、单选题(每小题3分共计48分)

1.《左传》记载“礼,经国家,定社稷,序民人,利后嗣也。”《礼记·经解》记载:“礼之于正国也,犹衡之于轻重也,绳墨之于曲直也,规矩于方圆也。”两者中“礼”的相同内涵是( )

A.维护社会秩序的准则 B.民众遵循的法律规范

C.统治阶层的治国蓝图 D.儒家的封建伦理道德

2.如表所示为近年来一些国家或地区的农作物生产概况。由此可知( )

国家或地区 概况

拉美国家 因极端干旱导致咖啡、大豆减产,如阿根廷经济损失达GDP的3%

澳大利亚 利用精准灌溉技术种植小麦,使粮食产量增长,巩固了其南半球主要出口国地位

非洲之角(索马里等) 遭遇近40年来最严重干旱,2000万人面临饥荒,传统农业完全依赖自然降雨

美国中西部 经历严重干旱,但通过转基因抗旱作物和卫星监测系统,产量下降大大少于预期

A.调整作物的结构关乎本国粮食安全

B.不合理的国际分工体系加剧粮食危机

C.市场化是解决粮食危机的根本之途

D.农业科技是保障粮食安全的重要手段

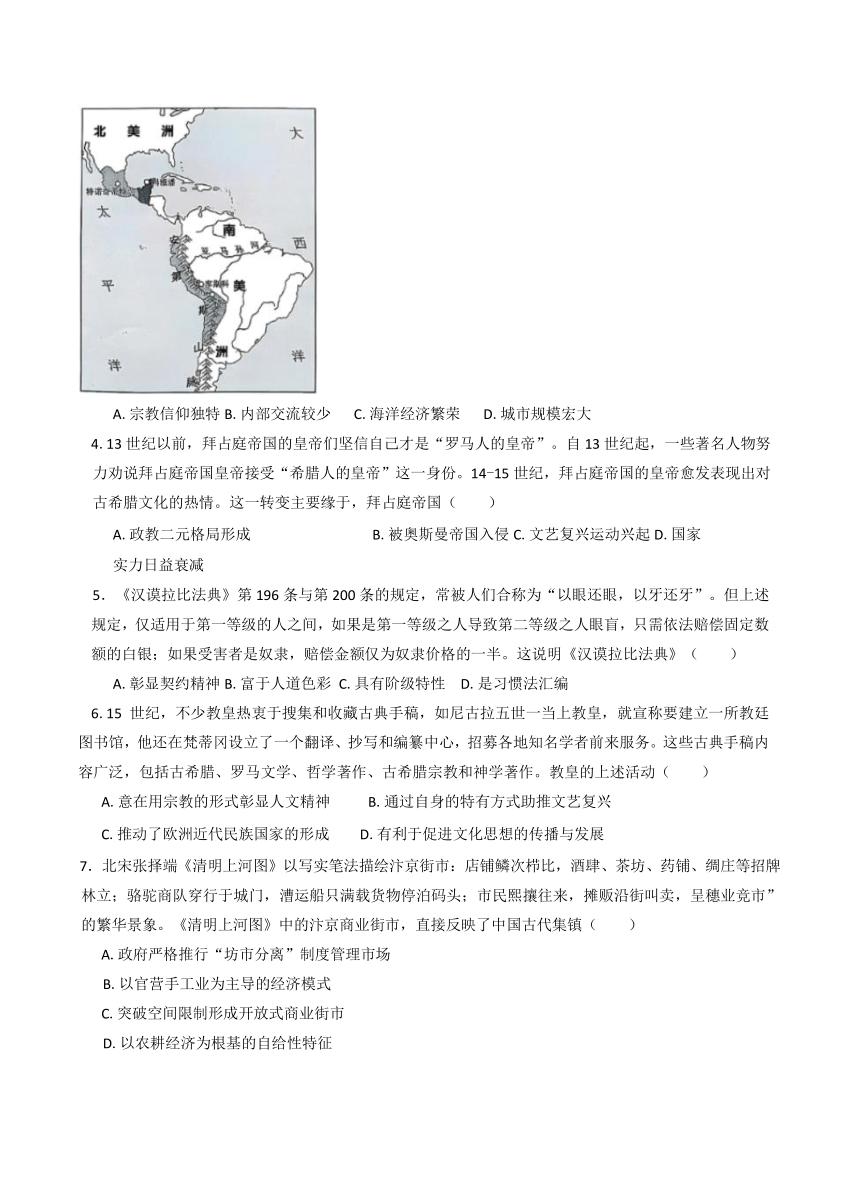

3.下图所示为16世纪前美洲印第安文明区分布情况。据此可以得出的合理推论是,古代印第安文明()

A.宗教信仰独特B.内部交流较少 C.海洋经济繁荣 D.城市规模宏大

4.13世纪以前,拜占庭帝国的皇帝们坚信自己才是“罗马人的皇帝”。自13世纪起,一些著名人物努力劝说拜占庭帝国皇帝接受“希腊人的皇帝”这一身份。14-15世纪,拜占庭帝国的皇帝愈发表现出对古希腊文化的热情。这一转变主要缘于,拜占庭帝国( )

A.政教二元格局形成 B.被奥斯曼帝国入侵C.文艺复兴运动兴起D.国家

实力日益衰减

5.《汉谟拉比法典》第196条与第200条的规定,常被人们合称为“以眼还眼,以牙还牙”。但上述规定,仅适用于第一等级的人之间,如果是第一等级之人导致第二等级之人眼盲,只需依法赔偿固定数额的白银;如果受害者是奴隶,赔偿金额仅为奴隶价格的一半。这说明《汉谟拉比法典》( )

A.彰显契约精神B.富于人道色彩 C.具有阶级特性 D.是习惯法汇编

6.15世纪,不少教皇热衷于搜集和收藏古典手稿,如尼古拉五世一当上教皇,就宣称要建立一所教廷图书馆,他还在梵蒂冈设立了一个翻译、抄写和编纂中心,招募各地知名学者前来服务。这些古典手稿内容广泛,包括古希腊、罗马文学、哲学著作、古希腊宗教和神学著作。教皇的上述活动( )

A.意在用宗教的形式彰显人文精神 B.通过自身的特有方式助推文艺复兴

C.推动了欧洲近代民族国家的形成 D.有利于促进文化思想的传播与发展

7.北宋张择端《清明上河图》以写实笔法描绘汴京街市:店铺鳞次栉比,酒肆、茶坊、药铺、绸庄等招牌林立;骆驼商队穿行于城门,漕运船只满载货物停泊码头;市民熙攘往来,摊贩沿街叫卖,呈穗业竞市”的繁华景象。《清明上河图》中的汴京商业街市,直接反映了中国古代集镇( )

A.政府严格推行“坊市分离”制度管理市场

B.以官营手工业为主导的经济模式

C.突破空间限制形成开放式商业街市

D.以农耕经济为根基的自给性特征

8.波斯帝国在统治辽阔疆域时,注重整合多元文化。大流士一世时期推行“帝国艺术”,融合埃及、两河、希腊等地的建筑风格与雕刻技艺;官方文书使用阿拉米语、埃兰语等多种文字书写;允许被征服地区保留原有宗教与法律传统,仅要求缴纳贡赋并服从军事征调。此类政策使波斯成为古代世界文化交融的十字路口”。古代波斯帝国文化政策最显著的特点是( )

A.强制推行袄教信仰以统一帝国意识形态

B.建立行省制度削弱地方贵族权力

C.通过包容性策略维持多民族文化共存

D.全面采用希腊化模式改造属地文化

9.据20世纪初出土的苏美尔乌尔王朝时期的泥板文书记载,乌尔王朝的对外贸易管理机构周密、高效、守法,每条商贸道路设有驿站,为商旅提供服务。材料可用于说明该时期乌尔王朝( )

A.国内商业市场确立B.对外贸易兴旺发达C.多元文化互动频繁D.商业经营规模拓展

10.下图是中国古代人口增长曲线图。1600-1840年人口快速增长得益于( )

A.一条鞭法的实施 B.户籍管理不断加强

C.摊丁入亩的推行 D.玉米和番薯的引入

11.《汉谟拉比法典》前言中说:安努与恩利尔为人类福祉计,命令我,荣耀而畏神的君主,汉谟拉比,发扬正义于世,灭除不法邪恶之人,使强不凌弱,使我有如沙马什,昭临黔首,光耀大地。材料主要强调( )

A.法律水平领先世界 B.神话故事丰富

C.法典道德教化功能D.君权神授思想

12.洪水传说产生于苏美尔,通过希伯来人保存下来,并传到古希腊。在苏美尔人的史诗中,只有吉乌苏德拉一家和动物幸存;在希伯来人的传说中,则是诺亚一家留存,并补充了诺亚放鸽子试探洪水情况的内容;在古希腊人的传说中,则只留下了丢卡利翁和皮拉夫妇,二人重新创造了世界。由此可知,洪水传说( )

A.经考古证实才具有史料价值

B.推动了多元文明之间的交流

C.在流传中呈现多元文化特征

D.客观反映了人类文明的起源

13.公元425年,拜占庭帝国皇帝塞奥多西二世的妻子尤多西亚创作了《荷马史诗摘录》,构造了从上帝创世到基督升天的基督教历史,荷马也逐渐被塑造为基督教修道院里陈列的“先知”之一。这反映出

A.世俗王权借助传统对抗教会 B.正统思想借助古典文化扩大影响

C.基督教会分裂趋势已经出现 D.希腊人文主义思想呈现复兴迹象

14.佛教自汉代传入中国后,历经与本土儒道思想的碰撞融合。至唐宋时期,禅宗主张顿悟成佛”“不立文字”,吸收道家自然观与儒家心性论;净土宗提倡“念佛往生”,以简易法门吸引平民信徒。两宗皆弱化印度佛教的繁复仪轨,转而强调内在修行与现世解脱,成为最具中国特色的佛教宗派。禅宗与净土宗在隋唐时期广泛传播的关键原因是( )

A.科举制度推动士大夫阶层接纳佛学

B.小农经济强化了宗族伦理需求

C.吸收本土思想并简化修行方式以适应社会需求

D.中央集权需要借助宗教巩固统治合法性

15.早在制定《十二铜表法》时,罗马就专门成立十人小组进行“准专业”式的工作“五大法学家”的法律解释也获得等同于法律的权力;《查士丁尼国法大全》是由查士丁尼出资并任名誉主编,以特里波尼为首的专家团队倾力而为的杰作。这表明罗马法( )

A.法律制度法典化特征 B.坚守公平与正义的法律准则

C.高度抽象的法律体系 D.重视法学家专业优势的传统

16.1982年,全国人大通过的《中华人民共和国宪法》不仅恢复了法律面前人人平等”,而且“公民的基本权利和义务”放在了“国家机构”之前。这说明1982年宪法( )

A.体现了社会主义原则 B.完善了中国法律体系

C.凸显了国家权力来源 D.贯彻了依法治国精神

二、主观题

17.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一19世纪的拉丁美洲某种程度上已经实现了现代化。工农结合的香蕉种植园和现代采矿区,都普遍采用机械化生产,这些技术深远地改变了巴拿马和拉美民众的生活方式。1821年,摆脱了西班牙殖民统治的巴拿马人已经开始参与共和制下的政治选举,不同肤色的公民均享受法律上的平等,这完全是对美国种族歧视的一种挑战。

-摘编自拉索《被抹去的历史-巴拿马运河无人诉讼的故事》

材料二拉丁美洲国家延续并放大了殖民时期社会结构的断裂,社会普遍存在上层权贵集团与底层民众巨大的两极分化,中间阶层人数较少且能力羸弱。在发展与公平之间无法平衡,使得政府的政策选择处于“钟摆”似的周期性变动之中,最终导致政府的频繁更替与政局的动荡。20世纪60年代末至70年代初,多个拉美国家年人均GDP已超过1000美元,进入中等收入国家行列。但近半个世纪之后,阿根廷、乌拉圭、墨西哥、巴西等国家依然属于中等收入国家,成为跌入“中等收入陷阱”的典型。

-摘编自刘持全《拉茨陷阱初探》

材料三东亚国家不约而同地选择了“市场经济+强有力的政府干预”模式,依靠“看得见的手”加速实现现代化,有人形容为“孔子+斯密”。东方儒家文化有利于激发人民的爱国热情和民族精神,出现了“经济爱国主义”盛行的局面。东亚地区几乎无一例外地重视人的因素要大于重视物的因素,视教育为民族经济发展的“立国之术”。人才的涌现弥补了发展的后发劣势。种种因素的合力使以韩国为代表的东亚国家迈入了发达国家的行列。

-摘编自刘燕《东亚现代化发展的因素分析及启示》

(1)根据材料一,分析19世纪巴拿马“已经实现了现代化”的含义。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,指出二战后东亚国家与拉美国家现代化结果的差异并分析其原因。

18.阅读材料,完成下列要求(16分)

材料战国以来,山西、河南、湖北、内蒙古、四川等地原本多见的秦式墓葬,至西汉初年已基本被取代。在司马迁的《史记·货殖列传》里仍然可以看到各地文化风情的差异,全国被划分为“山西“山东”“江南“龙门、碣石北”等四个经济文化区;但到了西汉晚期至东汉,黄河流域已经可以大致归并为关东(山东)、关西(山西)两个基本文化区。东汉人扬雄《方言》中的某些方域语汇,到了晋人郭璞《方言注》的时代,已经成为各地通语。许多关西、关东方言,在当时已经混化。春秋战国时期各国山川祭祀迥异的风俗,到秦汉时期变为固定为关中七大名山和关东五大名山的山川祭祀体系。

-摘编自《中华民族共同体概论》

(1)根据材料,概括秦汉社会出现的变化。

(2)根据材料并结合所学知识,简析上述变化出现的背景。

三、综合题

19.阅读材料,完成下列要求。(20分)

[农耕文明与疆域变迁]

材料一

西汉形势图

张骞“凿空”后,西汉开始控制西域,第一次形成由河西走廊连接中原和西域的版图,形状如图。

西汉末年,西域为匈奴所控制。东汉前期,朝廷恢复对西域的管控。东汉末年,中原政权再次失去西域。曹魏西晋时期,该形状的版图再一次形成。东晋十六国南北朝时期,西域为高车等游牧政权所据有。盛唐时期,该形状的版图又一次形成。

-摘编自翦伯赞《中国史纲要》等

材料二中原王朝一般属于农耕政权,生存和发展的基础是农业,经营的区域往往是农耕区。其疆域也往往以该区域的边缘为界:北阻大漠、草原,沿年均400毫米等降水量线修筑长城,区隔游牧;东南阻于浩瀚无垠的太平洋;西南阻于山高流急的横断山脉和高耸入云的青藏高原;只有西北沿河西走廊的狭长农耕带通向新疆。

新疆以天山为界,北有准噶尔盆地,南有塔里木盆地,环塔里木盆地边缘的雪山融化,形成了绿洲农业,也便于中原王朝驻屯军队。

-摘编自冯天瑜等《中华文化史》等

(1)根据材料一并结合所学,指出西汉时期西部版图相较秦朝时的变化,以及相应的管理机构设置。

(2)根据材料并结合所学,分析该形状版图反复出现的原因

历史答案

1.A

2.D

3.B

4.D

5.C

6.D

7.C

8. C

9.B

10.D

11.D

12.C

13.B

14.C

15.D

16.C

17.(1)含义:经济上实现了机械化生产,推动了工农产业发展;政治上建立了共和制,公民享有平等的政治权利,打破了种族歧视。

(2)差异:东亚国家实现了快速发展,成功跨越中等收入陷阱”,经济持续增长:拉美国家陷入“中等收入陷阱”,经济发展停滞,政治动荡不安。原因:政府治理能力不同:东亚地区政府能够立足国情,制定适合国情的战略,拉美国家的政府缺少战略定力,政策变动频繁,政策失误;国民素养不同:东亚地区深受儒家文化影响,重视教育,国民认同感强,拉美社会结构不合理,底层民众多,对国家缺少认同;社会环境不同:二战后,东亚地区政局相对稳定,拉美则政局动荡,受外部势力影响大。

18.(1)变化:墓葬文化的地方特色弱化,主流文化覆盖全国;文化区域整合,从多元走向趋同;方言逐渐融合,地域差异缩小;山川祭祀体系规范化,统一为全国性制度。

(2)背景:政治统一与中央集权制度的确立;经济交流加强,全国性市场形成;交通网络拓展促进人员流动;文化政策推动;国家力量主导祭祀体系,强化意识形态整合。

关西(山西)两个基本文化区”可得出,文化区域整合,从多元走向趋同;根据材料“东汉人扬雄《方言》中的某些方域语汇,到了晋人郭璞《方言注》的时代,已经成为各地通语”可知,方言逐渐融合,地域差异缩小;根据材料“春秋战国时期各国山川祭祀迥异的风俗,到秦汉时期变为固定为关中七大名山和关东五大名山的山川祭祀体系”可知,山川祭祀体系规范化,统一为全国性制度。

(2)本题是背景题。时空是古代(中国)。背景:根据材料全国被划分为......四个经济文化区;但到了西汉晚期至东汉,黄河流域已经可以大致归并为关东(山东)、关西(山西)两个基本文化区并结合所学知识,秦汉通过郡县制、编户齐民等制度实现政治集权,为文化整合提供制度保障,由此可得出,政治统一与中央集权制度的确立;根据材料“方言混化”并结合所学知识,秦修驰道、汉通西域,交通网络促进人口流动,加速语言融合,由此可得出,交通网络拓展促进人员流动;经济交流加强,全国性市场形成;根据材料“春秋战国时期各国山川祭祀迥异的风俗,到秦汉时期变为固定为关中七大名山和关东五大名山的山川祭祀体系”并结合所学知识,汉武帝“独尊儒术”,以儒家礼制规范祭祀,强化文化一统,由此可得出,文化政策推动;国家力量主导祭祀体系,强化意识形态整合。

19.(1)变化:西汉控制了河西走廊,打通了中原与西域的联系,并逐渐控制了西域地区。机构:在河西走廊设武威、张掖、酒泉、敦煌四郡,在西域设西域都护府进行军政管理。

(2)原因:中原政权的政局动荡、更迭与强大,影响对西域的控制程度;不同的少数民族势力的兴衰;中原王朝一般的地理环境,农耕经济发展的需要;新疆的农业优势。

【详解】(1)本题是对比题。时空是西汉(中国)。变化:根据材料中的西汉形势图和所学可知,西汉时期西部版图相较秦朝时的变化主要体现为变化西汉控制了河西走廊,打通了中原与西域的联系,并逐渐控制了西域地区。机构:结合所学可知,西汉时期,在河西走廊设武威、张掖、酒泉、敦煌四郡,在西域设西域都护府进行军政管理。

(2)本题是原因题。时空是古代(中国)。原因:据材料“西汉末年,西域为匈奴所控制。东汉前期,朝廷恢复对西域的管控。东汉末年,中原政权再次失去西域。曹魏西晋时期,该形状的版图再一次形成。东晋十六国南北朝时期,西域为高车等游牧政权所据有。盛唐时期,该形状的版图又一次形成”可知,中原政权的政局动荡、更迭与强大,影响对西域的控制程度;根据材料西域为匈奴所控制“西域为高车等游牧政权所据有”可知,不同的少数民族势力的兴衰;根据材料二“中原王朝一般属于农耕政权,生存和发展的基础是农业,经营的区域往往是农耕区”可知,中原王朝一般的地理环境,农耕经济发展的需要;根据材料二“新疆以天山为界,北有准噶尔盆地,南有塔里木盆地,环塔里木盆地边缘的雪山融化,形成了绿洲农业,也便于中原王朝驻屯军队”可知,新疆的农业优势

历史试题

注意事项:1.答卷前,请考生务必把自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.作答时,务必将答案写在答题卡上,写在本试卷及草稿纸上无效。

3.考试结束后,将答题卡交回。

4.满分:100分考试时间:75分钟

一、单选题(每小题3分共计48分)

1.《左传》记载“礼,经国家,定社稷,序民人,利后嗣也。”《礼记·经解》记载:“礼之于正国也,犹衡之于轻重也,绳墨之于曲直也,规矩于方圆也。”两者中“礼”的相同内涵是( )

A.维护社会秩序的准则 B.民众遵循的法律规范

C.统治阶层的治国蓝图 D.儒家的封建伦理道德

2.如表所示为近年来一些国家或地区的农作物生产概况。由此可知( )

国家或地区 概况

拉美国家 因极端干旱导致咖啡、大豆减产,如阿根廷经济损失达GDP的3%

澳大利亚 利用精准灌溉技术种植小麦,使粮食产量增长,巩固了其南半球主要出口国地位

非洲之角(索马里等) 遭遇近40年来最严重干旱,2000万人面临饥荒,传统农业完全依赖自然降雨

美国中西部 经历严重干旱,但通过转基因抗旱作物和卫星监测系统,产量下降大大少于预期

A.调整作物的结构关乎本国粮食安全

B.不合理的国际分工体系加剧粮食危机

C.市场化是解决粮食危机的根本之途

D.农业科技是保障粮食安全的重要手段

3.下图所示为16世纪前美洲印第安文明区分布情况。据此可以得出的合理推论是,古代印第安文明()

A.宗教信仰独特B.内部交流较少 C.海洋经济繁荣 D.城市规模宏大

4.13世纪以前,拜占庭帝国的皇帝们坚信自己才是“罗马人的皇帝”。自13世纪起,一些著名人物努力劝说拜占庭帝国皇帝接受“希腊人的皇帝”这一身份。14-15世纪,拜占庭帝国的皇帝愈发表现出对古希腊文化的热情。这一转变主要缘于,拜占庭帝国( )

A.政教二元格局形成 B.被奥斯曼帝国入侵C.文艺复兴运动兴起D.国家

实力日益衰减

5.《汉谟拉比法典》第196条与第200条的规定,常被人们合称为“以眼还眼,以牙还牙”。但上述规定,仅适用于第一等级的人之间,如果是第一等级之人导致第二等级之人眼盲,只需依法赔偿固定数额的白银;如果受害者是奴隶,赔偿金额仅为奴隶价格的一半。这说明《汉谟拉比法典》( )

A.彰显契约精神B.富于人道色彩 C.具有阶级特性 D.是习惯法汇编

6.15世纪,不少教皇热衷于搜集和收藏古典手稿,如尼古拉五世一当上教皇,就宣称要建立一所教廷图书馆,他还在梵蒂冈设立了一个翻译、抄写和编纂中心,招募各地知名学者前来服务。这些古典手稿内容广泛,包括古希腊、罗马文学、哲学著作、古希腊宗教和神学著作。教皇的上述活动( )

A.意在用宗教的形式彰显人文精神 B.通过自身的特有方式助推文艺复兴

C.推动了欧洲近代民族国家的形成 D.有利于促进文化思想的传播与发展

7.北宋张择端《清明上河图》以写实笔法描绘汴京街市:店铺鳞次栉比,酒肆、茶坊、药铺、绸庄等招牌林立;骆驼商队穿行于城门,漕运船只满载货物停泊码头;市民熙攘往来,摊贩沿街叫卖,呈穗业竞市”的繁华景象。《清明上河图》中的汴京商业街市,直接反映了中国古代集镇( )

A.政府严格推行“坊市分离”制度管理市场

B.以官营手工业为主导的经济模式

C.突破空间限制形成开放式商业街市

D.以农耕经济为根基的自给性特征

8.波斯帝国在统治辽阔疆域时,注重整合多元文化。大流士一世时期推行“帝国艺术”,融合埃及、两河、希腊等地的建筑风格与雕刻技艺;官方文书使用阿拉米语、埃兰语等多种文字书写;允许被征服地区保留原有宗教与法律传统,仅要求缴纳贡赋并服从军事征调。此类政策使波斯成为古代世界文化交融的十字路口”。古代波斯帝国文化政策最显著的特点是( )

A.强制推行袄教信仰以统一帝国意识形态

B.建立行省制度削弱地方贵族权力

C.通过包容性策略维持多民族文化共存

D.全面采用希腊化模式改造属地文化

9.据20世纪初出土的苏美尔乌尔王朝时期的泥板文书记载,乌尔王朝的对外贸易管理机构周密、高效、守法,每条商贸道路设有驿站,为商旅提供服务。材料可用于说明该时期乌尔王朝( )

A.国内商业市场确立B.对外贸易兴旺发达C.多元文化互动频繁D.商业经营规模拓展

10.下图是中国古代人口增长曲线图。1600-1840年人口快速增长得益于( )

A.一条鞭法的实施 B.户籍管理不断加强

C.摊丁入亩的推行 D.玉米和番薯的引入

11.《汉谟拉比法典》前言中说:安努与恩利尔为人类福祉计,命令我,荣耀而畏神的君主,汉谟拉比,发扬正义于世,灭除不法邪恶之人,使强不凌弱,使我有如沙马什,昭临黔首,光耀大地。材料主要强调( )

A.法律水平领先世界 B.神话故事丰富

C.法典道德教化功能D.君权神授思想

12.洪水传说产生于苏美尔,通过希伯来人保存下来,并传到古希腊。在苏美尔人的史诗中,只有吉乌苏德拉一家和动物幸存;在希伯来人的传说中,则是诺亚一家留存,并补充了诺亚放鸽子试探洪水情况的内容;在古希腊人的传说中,则只留下了丢卡利翁和皮拉夫妇,二人重新创造了世界。由此可知,洪水传说( )

A.经考古证实才具有史料价值

B.推动了多元文明之间的交流

C.在流传中呈现多元文化特征

D.客观反映了人类文明的起源

13.公元425年,拜占庭帝国皇帝塞奥多西二世的妻子尤多西亚创作了《荷马史诗摘录》,构造了从上帝创世到基督升天的基督教历史,荷马也逐渐被塑造为基督教修道院里陈列的“先知”之一。这反映出

A.世俗王权借助传统对抗教会 B.正统思想借助古典文化扩大影响

C.基督教会分裂趋势已经出现 D.希腊人文主义思想呈现复兴迹象

14.佛教自汉代传入中国后,历经与本土儒道思想的碰撞融合。至唐宋时期,禅宗主张顿悟成佛”“不立文字”,吸收道家自然观与儒家心性论;净土宗提倡“念佛往生”,以简易法门吸引平民信徒。两宗皆弱化印度佛教的繁复仪轨,转而强调内在修行与现世解脱,成为最具中国特色的佛教宗派。禅宗与净土宗在隋唐时期广泛传播的关键原因是( )

A.科举制度推动士大夫阶层接纳佛学

B.小农经济强化了宗族伦理需求

C.吸收本土思想并简化修行方式以适应社会需求

D.中央集权需要借助宗教巩固统治合法性

15.早在制定《十二铜表法》时,罗马就专门成立十人小组进行“准专业”式的工作“五大法学家”的法律解释也获得等同于法律的权力;《查士丁尼国法大全》是由查士丁尼出资并任名誉主编,以特里波尼为首的专家团队倾力而为的杰作。这表明罗马法( )

A.法律制度法典化特征 B.坚守公平与正义的法律准则

C.高度抽象的法律体系 D.重视法学家专业优势的传统

16.1982年,全国人大通过的《中华人民共和国宪法》不仅恢复了法律面前人人平等”,而且“公民的基本权利和义务”放在了“国家机构”之前。这说明1982年宪法( )

A.体现了社会主义原则 B.完善了中国法律体系

C.凸显了国家权力来源 D.贯彻了依法治国精神

二、主观题

17.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一19世纪的拉丁美洲某种程度上已经实现了现代化。工农结合的香蕉种植园和现代采矿区,都普遍采用机械化生产,这些技术深远地改变了巴拿马和拉美民众的生活方式。1821年,摆脱了西班牙殖民统治的巴拿马人已经开始参与共和制下的政治选举,不同肤色的公民均享受法律上的平等,这完全是对美国种族歧视的一种挑战。

-摘编自拉索《被抹去的历史-巴拿马运河无人诉讼的故事》

材料二拉丁美洲国家延续并放大了殖民时期社会结构的断裂,社会普遍存在上层权贵集团与底层民众巨大的两极分化,中间阶层人数较少且能力羸弱。在发展与公平之间无法平衡,使得政府的政策选择处于“钟摆”似的周期性变动之中,最终导致政府的频繁更替与政局的动荡。20世纪60年代末至70年代初,多个拉美国家年人均GDP已超过1000美元,进入中等收入国家行列。但近半个世纪之后,阿根廷、乌拉圭、墨西哥、巴西等国家依然属于中等收入国家,成为跌入“中等收入陷阱”的典型。

-摘编自刘持全《拉茨陷阱初探》

材料三东亚国家不约而同地选择了“市场经济+强有力的政府干预”模式,依靠“看得见的手”加速实现现代化,有人形容为“孔子+斯密”。东方儒家文化有利于激发人民的爱国热情和民族精神,出现了“经济爱国主义”盛行的局面。东亚地区几乎无一例外地重视人的因素要大于重视物的因素,视教育为民族经济发展的“立国之术”。人才的涌现弥补了发展的后发劣势。种种因素的合力使以韩国为代表的东亚国家迈入了发达国家的行列。

-摘编自刘燕《东亚现代化发展的因素分析及启示》

(1)根据材料一,分析19世纪巴拿马“已经实现了现代化”的含义。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,指出二战后东亚国家与拉美国家现代化结果的差异并分析其原因。

18.阅读材料,完成下列要求(16分)

材料战国以来,山西、河南、湖北、内蒙古、四川等地原本多见的秦式墓葬,至西汉初年已基本被取代。在司马迁的《史记·货殖列传》里仍然可以看到各地文化风情的差异,全国被划分为“山西“山东”“江南“龙门、碣石北”等四个经济文化区;但到了西汉晚期至东汉,黄河流域已经可以大致归并为关东(山东)、关西(山西)两个基本文化区。东汉人扬雄《方言》中的某些方域语汇,到了晋人郭璞《方言注》的时代,已经成为各地通语。许多关西、关东方言,在当时已经混化。春秋战国时期各国山川祭祀迥异的风俗,到秦汉时期变为固定为关中七大名山和关东五大名山的山川祭祀体系。

-摘编自《中华民族共同体概论》

(1)根据材料,概括秦汉社会出现的变化。

(2)根据材料并结合所学知识,简析上述变化出现的背景。

三、综合题

19.阅读材料,完成下列要求。(20分)

[农耕文明与疆域变迁]

材料一

西汉形势图

张骞“凿空”后,西汉开始控制西域,第一次形成由河西走廊连接中原和西域的版图,形状如图。

西汉末年,西域为匈奴所控制。东汉前期,朝廷恢复对西域的管控。东汉末年,中原政权再次失去西域。曹魏西晋时期,该形状的版图再一次形成。东晋十六国南北朝时期,西域为高车等游牧政权所据有。盛唐时期,该形状的版图又一次形成。

-摘编自翦伯赞《中国史纲要》等

材料二中原王朝一般属于农耕政权,生存和发展的基础是农业,经营的区域往往是农耕区。其疆域也往往以该区域的边缘为界:北阻大漠、草原,沿年均400毫米等降水量线修筑长城,区隔游牧;东南阻于浩瀚无垠的太平洋;西南阻于山高流急的横断山脉和高耸入云的青藏高原;只有西北沿河西走廊的狭长农耕带通向新疆。

新疆以天山为界,北有准噶尔盆地,南有塔里木盆地,环塔里木盆地边缘的雪山融化,形成了绿洲农业,也便于中原王朝驻屯军队。

-摘编自冯天瑜等《中华文化史》等

(1)根据材料一并结合所学,指出西汉时期西部版图相较秦朝时的变化,以及相应的管理机构设置。

(2)根据材料并结合所学,分析该形状版图反复出现的原因

历史答案

1.A

2.D

3.B

4.D

5.C

6.D

7.C

8. C

9.B

10.D

11.D

12.C

13.B

14.C

15.D

16.C

17.(1)含义:经济上实现了机械化生产,推动了工农产业发展;政治上建立了共和制,公民享有平等的政治权利,打破了种族歧视。

(2)差异:东亚国家实现了快速发展,成功跨越中等收入陷阱”,经济持续增长:拉美国家陷入“中等收入陷阱”,经济发展停滞,政治动荡不安。原因:政府治理能力不同:东亚地区政府能够立足国情,制定适合国情的战略,拉美国家的政府缺少战略定力,政策变动频繁,政策失误;国民素养不同:东亚地区深受儒家文化影响,重视教育,国民认同感强,拉美社会结构不合理,底层民众多,对国家缺少认同;社会环境不同:二战后,东亚地区政局相对稳定,拉美则政局动荡,受外部势力影响大。

18.(1)变化:墓葬文化的地方特色弱化,主流文化覆盖全国;文化区域整合,从多元走向趋同;方言逐渐融合,地域差异缩小;山川祭祀体系规范化,统一为全国性制度。

(2)背景:政治统一与中央集权制度的确立;经济交流加强,全国性市场形成;交通网络拓展促进人员流动;文化政策推动;国家力量主导祭祀体系,强化意识形态整合。

关西(山西)两个基本文化区”可得出,文化区域整合,从多元走向趋同;根据材料“东汉人扬雄《方言》中的某些方域语汇,到了晋人郭璞《方言注》的时代,已经成为各地通语”可知,方言逐渐融合,地域差异缩小;根据材料“春秋战国时期各国山川祭祀迥异的风俗,到秦汉时期变为固定为关中七大名山和关东五大名山的山川祭祀体系”可知,山川祭祀体系规范化,统一为全国性制度。

(2)本题是背景题。时空是古代(中国)。背景:根据材料全国被划分为......四个经济文化区;但到了西汉晚期至东汉,黄河流域已经可以大致归并为关东(山东)、关西(山西)两个基本文化区并结合所学知识,秦汉通过郡县制、编户齐民等制度实现政治集权,为文化整合提供制度保障,由此可得出,政治统一与中央集权制度的确立;根据材料“方言混化”并结合所学知识,秦修驰道、汉通西域,交通网络促进人口流动,加速语言融合,由此可得出,交通网络拓展促进人员流动;经济交流加强,全国性市场形成;根据材料“春秋战国时期各国山川祭祀迥异的风俗,到秦汉时期变为固定为关中七大名山和关东五大名山的山川祭祀体系”并结合所学知识,汉武帝“独尊儒术”,以儒家礼制规范祭祀,强化文化一统,由此可得出,文化政策推动;国家力量主导祭祀体系,强化意识形态整合。

19.(1)变化:西汉控制了河西走廊,打通了中原与西域的联系,并逐渐控制了西域地区。机构:在河西走廊设武威、张掖、酒泉、敦煌四郡,在西域设西域都护府进行军政管理。

(2)原因:中原政权的政局动荡、更迭与强大,影响对西域的控制程度;不同的少数民族势力的兴衰;中原王朝一般的地理环境,农耕经济发展的需要;新疆的农业优势。

【详解】(1)本题是对比题。时空是西汉(中国)。变化:根据材料中的西汉形势图和所学可知,西汉时期西部版图相较秦朝时的变化主要体现为变化西汉控制了河西走廊,打通了中原与西域的联系,并逐渐控制了西域地区。机构:结合所学可知,西汉时期,在河西走廊设武威、张掖、酒泉、敦煌四郡,在西域设西域都护府进行军政管理。

(2)本题是原因题。时空是古代(中国)。原因:据材料“西汉末年,西域为匈奴所控制。东汉前期,朝廷恢复对西域的管控。东汉末年,中原政权再次失去西域。曹魏西晋时期,该形状的版图再一次形成。东晋十六国南北朝时期,西域为高车等游牧政权所据有。盛唐时期,该形状的版图又一次形成”可知,中原政权的政局动荡、更迭与强大,影响对西域的控制程度;根据材料西域为匈奴所控制“西域为高车等游牧政权所据有”可知,不同的少数民族势力的兴衰;根据材料二“中原王朝一般属于农耕政权,生存和发展的基础是农业,经营的区域往往是农耕区”可知,中原王朝一般的地理环境,农耕经济发展的需要;根据材料二“新疆以天山为界,北有准噶尔盆地,南有塔里木盆地,环塔里木盆地边缘的雪山融化,形成了绿洲农业,也便于中原王朝驻屯军队”可知,新疆的农业优势

同课章节目录