第1课 中华文明的起源与早期国家 教学设计 中外历史纲要(上)

文档属性

| 名称 | 第1课 中华文明的起源与早期国家 教学设计 中外历史纲要(上) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 41.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-22 23:01:23 | ||

图片预览

文档简介

第一课 中华文明的起源与早期国家教学设计

【教材分析】

本课是部编版历史中外历史纲要上册第一单元第 1 课。中华文明起源的特点是“分布广泛、多元一体, 中原核心”,教材这句话应当是关键。(2019 年 9 月正式版教材删去了“逐渐朝着多多元一体、中原核心 的方向发展”, 改为“奠定了多元一体的发展基础”)但是早期国家有什么特点, 教材偏偏没有明确讲。 本课最难就是一节课 40 分钟的时间里完成课标所要求的任务。

本课的内容事实上有两部分组成,一是中华文明的起源, 二是早期国家的特征。所以本课的设计有如 下方案:

一是直接分两课来讲,一课讲中华文明的起源,突出考古材料的作用, 突出培养史料实证和历史解释 的素养。一课讲早期国家的特征,内容基本上就是原历史必修一的内容。

一是突出重点来讲, 相比较而言,早期国家的特征更为重要, 那么就可以简单地介绍一下早期文明遗 址然后突出介绍夏商周的历史发展情况。

再有一种就是主题引导了,比如本课可以“礼乐文明的源起与演变”为主题来贯穿中国新石器时期文 化和夏商周三代文明。这需要教师对先秦礼乐文化的源起与演变有非常广泛和深刻的了解, 难度非常大, 但值得尝试。

【教学立意】

文明史视角下的中华文明起源

引用人类学家博厄斯的理论“人类的历史证明,一个社会集团,其文化的进步往往取决于它是否有机 会吸取邻近社会集团的经验。”论述中华文明的起源为什么呈现多元一体, 中原核心的特点。

【教学目标】

1.唯物史观:通过中国早期文明的演变发展使学生初步感知人类历史有一个从低级到高级的发展趋势。

2 .时空观念: 通过探究周灭商的具体时期、分析中国史前文化遗址和西周形势图帮助学生了解纪年方 法和地理因素如何影响历史。

3 .史料实证: 通过探究周灭商的具体时间培养学生史料实证的意识和方法

4 .历史解释: 通过分析西周定都的原因帮助学生理解分封制和宗法制的由来及作用。

5 .家国情怀: 为中华文明源远流长而感到骄傲,进一步增强文化自信。

【教学重难点】

通过中国早期文明的演变发展使学生初步感知人类历史有一个从低级到高级的

发展趋势。

2 .通过探究周灭商的具体时期、分析中国史前文化遗址和西周形势图帮助学生了解纪年方 法和地理因素如何影响历史。

【教学过程】

导入新课:

新闻时事导入法

导入一:出示新闻: 良渚文化遗址进入世界历史文化遗址名录。问: 什么是良渚文化?为什么 良渚文化遗址能成为世界历史文化遗址?

教学新课:

一、天下为公——石器时代的古人类和文化遗存

1、特殊的自然地理环境

在史前时期,对于整个社会经济文化的发展具有决定性影响的当首推农业的发明,而最有利于农业发生 和发展的,事实上只有华北和华中两个地区,它们是农业发生与发展的两大温床。这两大温床紧相毗连,各有特 色而又相互补充,这在世界上是独一无二的。它们的发展对于中华文明的起源、文明特点的形成以及往后的 发展道路都具有十分深远的影响,是伟大中华文明的摇篮。

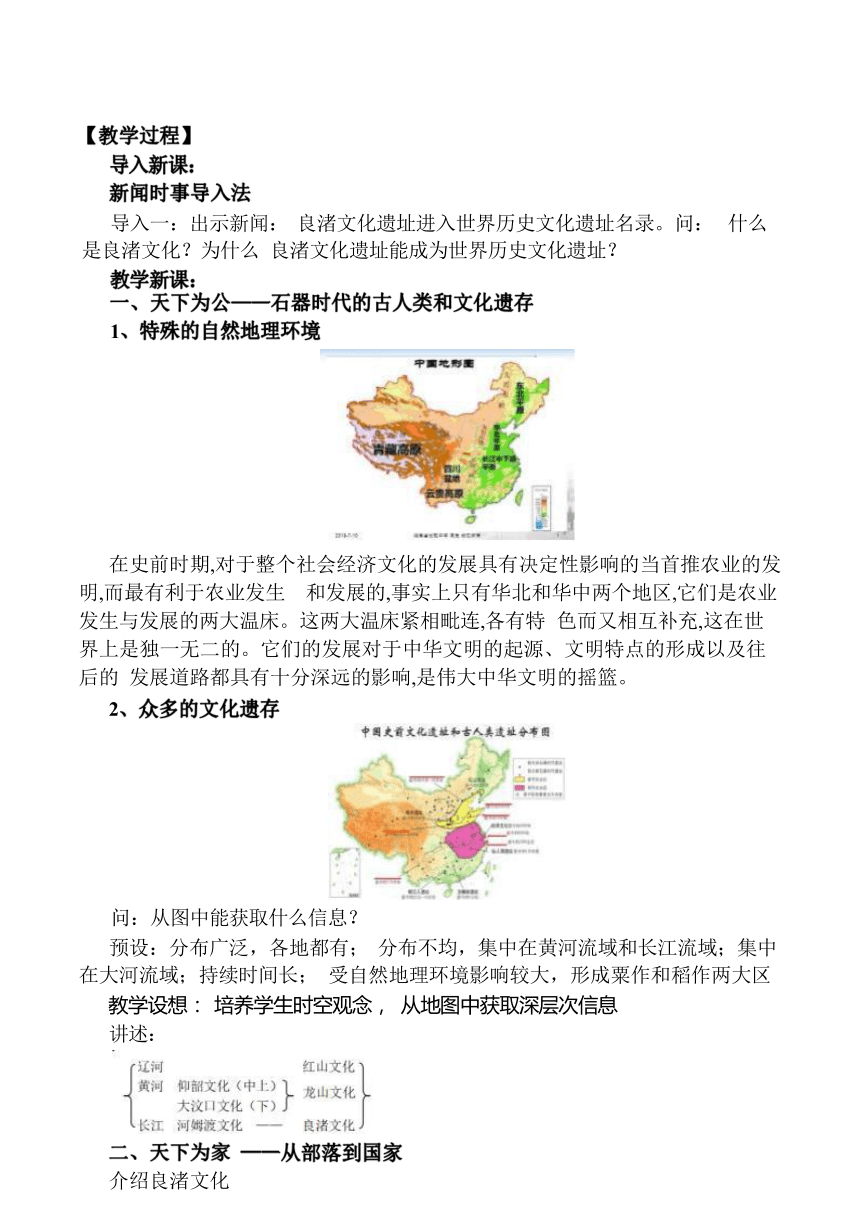

2、众多的文化遗存

问:从图中能获取什么信息?

预设:分布广泛,各地都有; 分布不均,集中在黄河流域和长江流域;集中在大河流域;持续时间长; 受自然地理环境影响较大,形成粟作和稻作两大区

教学设想: 培养学生时空观念, 从地图中获取深层次信息

讲述:

二、天下为家 ——从部落到国家

介绍良渚文化

“第一等级以大量玉礼器随葬的墓为代表;第二等级以既随葬少量玉礼器,又有生产工具随 葬的墓为代表;第三等级仅以少量陶器和石器随葬的墓为代表;第四等级无随葬品的殉葬墓为代表”

——姜军主编, 《神巫的世界·良渚文化综论》

问:从考古发现中我们能获取良渚社会的哪些信息?

预设: 社会分层或阶级分化非常明显;贫富差距或阶级差距非常大。

教学设想: 培养学生史料实证和历史解释

讲述: 良渚文明存在了 1000 余年(距今约 5300-4300 年) ,然后似乎一夜之间就突然消亡、消失了。 但是良渚文化中的一些元素,如建城理念、以及玉琮玉壁等, 被后来的二里头文化所吸收。

三、天下为一——夏商和西周

1、夏商周更替

讲述:在吸收周边文化成就的基础上,位于中原的二里头文化迅速强盛起来。比如前面提到的二里头 发现的多种农作物,意味着二里头文化抗击自然灾害的能力大大加强了。 至于二里头是不是传说中的禹都?目前还不能百分百肯定,能肯定的是这是一个商以前的强大国家。而商的历史不是传说,因为得到了甲骨文的证明。商的遗址除了甲骨文,还有很多青铜器,比如著名的后母戊鼎,这一切都说明当时的商很发达也很强大。但是,强大的商最后却被一个小国周所灭,时间是公元前 1046 年。不同于之前我们都是说约多少年,这是为什么呢?

介绍利簋

这件青铜器叫利簋,1976 年出土于陕西临潼,现在收藏于中国国家博物馆。正如那时的青铜器普遍带有铭文一样,利簋上也有铭文如下:

“武王征商,唯甲子朝,岁鼎(在岁星当空的甲子日早晨),克昏夙有商(灭了商)” ——利簋铭文

“时甲子昧爽(黎明),王朝至于商郊牧野,乃誓。” ——《尚书·牧誓》

引导学生了解:

利簋内壁铭文明确记载“武王征商”之役发生在某年“甲子”日的早晨,“岁”星正当中天。之前,由于缺乏实物资料,关于牧野之战的具体日期,千百年来,史学界多有纷争,历代学者根据有关记载推算出的年代就有数十种之多 。在“夏商周断代工程”实施过程中,碳 14 测年专家用西周初年遗存中出土的炭样作了测年,给出武王伐纣之役发生在公元前 1050-前 1020 年的年代范围;天文学家依据铭中所记“甲 子”日“岁”(木)星在中天的天象,参照《国语·周语下》记载的天象记录,计算出武王伐纣的时间在公元前 1046 年 1 月 20 日。由此,古代史上这一著名的战役有了一个绝对年代;它为商周两代的划分,提供了重要的年代依据 。

利簋的发现,除澄清了以往关于武王伐纣具体日期疑惑外,还证实了《尚书·牧誓》、《逸周书·世俘》等文献记载的某些具体史实。例如武王伐纣在甲子日晨,并逢岁(木)星当空,这印证了《尚书·牧誓》中“时甲子日昧爽,王至于商郊牧野”的记录,也与《淮南子·兵略训》等古代文献所记相合;又如,利簋铭文证实了古籍中所载的“战一日而破纣之国”的正确记载。总之,利簋铭文具有非常重要的史料价值。

教学设想:培养学生史料实证和时空观念,了解双重证据法的应用

2、西周的统治

出示地图问:为什么周人定都镐京?

预设:(可以从地理环境和历史人物心态去思考)地理条件好,适合农业,周围是高山,易守难攻;周人怀念故土;

问:为什么又营建东都洛?

预设:地理因素;利益因素,涉及到功臣王族、殷商后代和原有方国。

教学设想:培养学生时空观念,从地图中获取深层次信息

讲述:殷商虽然被灭,但还有大量原来的族人,难保不会死灰复燃。对于其它方国,在面对共同敌人时,与周携手合作;商人灭亡,周人掌控天下,他们是否心服也很难说。如何处理好新生政权潜在的离心势力,是定都背后困扰周王的最大难题。为了更好地统治东方地区,西周实行了分封制。就是让王族、功臣和古代帝王后代带人到新征服地区建立国家。王族和周天有血缘关系,比较可信,那其他人呢?周天子也和他们建立血缘关系,那就是娶他们的女儿,比如武王的老婆就是齐国姜太公的女儿。可见,分封制跟血缘是有密切关系的。这种根据血缘来分配权力财富的制度叫宗法制,其核心是嫡长子继承制。

介绍层层分封的宗法原则

分封制源于商代的内外服制,而宗法制也源于商代,商代晚期就已经实行嫡长继承制了。

猜一猜:商纣王就是根据嫡长子原则继承王位,但是他有两个哥哥,为什么?(他妈生他哥哥时不是正妻,生纣时是正妻)

西周的井田制也是源自于商朝,青铜器特别是青铜器上的铭文也就是金文,是源自于商代的甲骨文。正是在吸收借鉴商的经验的基础上,西周成为称雄几百年的大国。

3、西周的灭亡问:分封制源于商代的内外服制并有所创新,它加强了周天子的统治,但也埋下了巨大的隐患。分封制究竟潜藏着怎样的危机呢?

预设:王室的土地是有限的,实力削弱,最终无力维持天下共主的地位;地方诸侯实力增强;地理环境的不足;内忧外患(如国人暴动);

讲述:西周末年潜伏着巨大的危机,内忧外患使得西周的灭亡最终不可避免。公元前 771 年,少数民族犬戎攻破镐京,西周灭亡。

课堂小结:

中华文明从满天星斗到明月当空,不同文化相互交流,最终汇成华夏文明,创造出辉煌灿烂的文明成果。这正印证了林则徐的一段话:“海纳百川,有容乃大。”

——林则徐

【教材分析】

本课是部编版历史中外历史纲要上册第一单元第 1 课。中华文明起源的特点是“分布广泛、多元一体, 中原核心”,教材这句话应当是关键。(2019 年 9 月正式版教材删去了“逐渐朝着多多元一体、中原核心 的方向发展”, 改为“奠定了多元一体的发展基础”)但是早期国家有什么特点, 教材偏偏没有明确讲。 本课最难就是一节课 40 分钟的时间里完成课标所要求的任务。

本课的内容事实上有两部分组成,一是中华文明的起源, 二是早期国家的特征。所以本课的设计有如 下方案:

一是直接分两课来讲,一课讲中华文明的起源,突出考古材料的作用, 突出培养史料实证和历史解释 的素养。一课讲早期国家的特征,内容基本上就是原历史必修一的内容。

一是突出重点来讲, 相比较而言,早期国家的特征更为重要, 那么就可以简单地介绍一下早期文明遗 址然后突出介绍夏商周的历史发展情况。

再有一种就是主题引导了,比如本课可以“礼乐文明的源起与演变”为主题来贯穿中国新石器时期文 化和夏商周三代文明。这需要教师对先秦礼乐文化的源起与演变有非常广泛和深刻的了解, 难度非常大, 但值得尝试。

【教学立意】

文明史视角下的中华文明起源

引用人类学家博厄斯的理论“人类的历史证明,一个社会集团,其文化的进步往往取决于它是否有机 会吸取邻近社会集团的经验。”论述中华文明的起源为什么呈现多元一体, 中原核心的特点。

【教学目标】

1.唯物史观:通过中国早期文明的演变发展使学生初步感知人类历史有一个从低级到高级的发展趋势。

2 .时空观念: 通过探究周灭商的具体时期、分析中国史前文化遗址和西周形势图帮助学生了解纪年方 法和地理因素如何影响历史。

3 .史料实证: 通过探究周灭商的具体时间培养学生史料实证的意识和方法

4 .历史解释: 通过分析西周定都的原因帮助学生理解分封制和宗法制的由来及作用。

5 .家国情怀: 为中华文明源远流长而感到骄傲,进一步增强文化自信。

【教学重难点】

通过中国早期文明的演变发展使学生初步感知人类历史有一个从低级到高级的

发展趋势。

2 .通过探究周灭商的具体时期、分析中国史前文化遗址和西周形势图帮助学生了解纪年方 法和地理因素如何影响历史。

【教学过程】

导入新课:

新闻时事导入法

导入一:出示新闻: 良渚文化遗址进入世界历史文化遗址名录。问: 什么是良渚文化?为什么 良渚文化遗址能成为世界历史文化遗址?

教学新课:

一、天下为公——石器时代的古人类和文化遗存

1、特殊的自然地理环境

在史前时期,对于整个社会经济文化的发展具有决定性影响的当首推农业的发明,而最有利于农业发生 和发展的,事实上只有华北和华中两个地区,它们是农业发生与发展的两大温床。这两大温床紧相毗连,各有特 色而又相互补充,这在世界上是独一无二的。它们的发展对于中华文明的起源、文明特点的形成以及往后的 发展道路都具有十分深远的影响,是伟大中华文明的摇篮。

2、众多的文化遗存

问:从图中能获取什么信息?

预设:分布广泛,各地都有; 分布不均,集中在黄河流域和长江流域;集中在大河流域;持续时间长; 受自然地理环境影响较大,形成粟作和稻作两大区

教学设想: 培养学生时空观念, 从地图中获取深层次信息

讲述:

二、天下为家 ——从部落到国家

介绍良渚文化

“第一等级以大量玉礼器随葬的墓为代表;第二等级以既随葬少量玉礼器,又有生产工具随 葬的墓为代表;第三等级仅以少量陶器和石器随葬的墓为代表;第四等级无随葬品的殉葬墓为代表”

——姜军主编, 《神巫的世界·良渚文化综论》

问:从考古发现中我们能获取良渚社会的哪些信息?

预设: 社会分层或阶级分化非常明显;贫富差距或阶级差距非常大。

教学设想: 培养学生史料实证和历史解释

讲述: 良渚文明存在了 1000 余年(距今约 5300-4300 年) ,然后似乎一夜之间就突然消亡、消失了。 但是良渚文化中的一些元素,如建城理念、以及玉琮玉壁等, 被后来的二里头文化所吸收。

三、天下为一——夏商和西周

1、夏商周更替

讲述:在吸收周边文化成就的基础上,位于中原的二里头文化迅速强盛起来。比如前面提到的二里头 发现的多种农作物,意味着二里头文化抗击自然灾害的能力大大加强了。 至于二里头是不是传说中的禹都?目前还不能百分百肯定,能肯定的是这是一个商以前的强大国家。而商的历史不是传说,因为得到了甲骨文的证明。商的遗址除了甲骨文,还有很多青铜器,比如著名的后母戊鼎,这一切都说明当时的商很发达也很强大。但是,强大的商最后却被一个小国周所灭,时间是公元前 1046 年。不同于之前我们都是说约多少年,这是为什么呢?

介绍利簋

这件青铜器叫利簋,1976 年出土于陕西临潼,现在收藏于中国国家博物馆。正如那时的青铜器普遍带有铭文一样,利簋上也有铭文如下:

“武王征商,唯甲子朝,岁鼎(在岁星当空的甲子日早晨),克昏夙有商(灭了商)” ——利簋铭文

“时甲子昧爽(黎明),王朝至于商郊牧野,乃誓。” ——《尚书·牧誓》

引导学生了解:

利簋内壁铭文明确记载“武王征商”之役发生在某年“甲子”日的早晨,“岁”星正当中天。之前,由于缺乏实物资料,关于牧野之战的具体日期,千百年来,史学界多有纷争,历代学者根据有关记载推算出的年代就有数十种之多 。在“夏商周断代工程”实施过程中,碳 14 测年专家用西周初年遗存中出土的炭样作了测年,给出武王伐纣之役发生在公元前 1050-前 1020 年的年代范围;天文学家依据铭中所记“甲 子”日“岁”(木)星在中天的天象,参照《国语·周语下》记载的天象记录,计算出武王伐纣的时间在公元前 1046 年 1 月 20 日。由此,古代史上这一著名的战役有了一个绝对年代;它为商周两代的划分,提供了重要的年代依据 。

利簋的发现,除澄清了以往关于武王伐纣具体日期疑惑外,还证实了《尚书·牧誓》、《逸周书·世俘》等文献记载的某些具体史实。例如武王伐纣在甲子日晨,并逢岁(木)星当空,这印证了《尚书·牧誓》中“时甲子日昧爽,王至于商郊牧野”的记录,也与《淮南子·兵略训》等古代文献所记相合;又如,利簋铭文证实了古籍中所载的“战一日而破纣之国”的正确记载。总之,利簋铭文具有非常重要的史料价值。

教学设想:培养学生史料实证和时空观念,了解双重证据法的应用

2、西周的统治

出示地图问:为什么周人定都镐京?

预设:(可以从地理环境和历史人物心态去思考)地理条件好,适合农业,周围是高山,易守难攻;周人怀念故土;

问:为什么又营建东都洛?

预设:地理因素;利益因素,涉及到功臣王族、殷商后代和原有方国。

教学设想:培养学生时空观念,从地图中获取深层次信息

讲述:殷商虽然被灭,但还有大量原来的族人,难保不会死灰复燃。对于其它方国,在面对共同敌人时,与周携手合作;商人灭亡,周人掌控天下,他们是否心服也很难说。如何处理好新生政权潜在的离心势力,是定都背后困扰周王的最大难题。为了更好地统治东方地区,西周实行了分封制。就是让王族、功臣和古代帝王后代带人到新征服地区建立国家。王族和周天有血缘关系,比较可信,那其他人呢?周天子也和他们建立血缘关系,那就是娶他们的女儿,比如武王的老婆就是齐国姜太公的女儿。可见,分封制跟血缘是有密切关系的。这种根据血缘来分配权力财富的制度叫宗法制,其核心是嫡长子继承制。

介绍层层分封的宗法原则

分封制源于商代的内外服制,而宗法制也源于商代,商代晚期就已经实行嫡长继承制了。

猜一猜:商纣王就是根据嫡长子原则继承王位,但是他有两个哥哥,为什么?(他妈生他哥哥时不是正妻,生纣时是正妻)

西周的井田制也是源自于商朝,青铜器特别是青铜器上的铭文也就是金文,是源自于商代的甲骨文。正是在吸收借鉴商的经验的基础上,西周成为称雄几百年的大国。

3、西周的灭亡问:分封制源于商代的内外服制并有所创新,它加强了周天子的统治,但也埋下了巨大的隐患。分封制究竟潜藏着怎样的危机呢?

预设:王室的土地是有限的,实力削弱,最终无力维持天下共主的地位;地方诸侯实力增强;地理环境的不足;内忧外患(如国人暴动);

讲述:西周末年潜伏着巨大的危机,内忧外患使得西周的灭亡最终不可避免。公元前 771 年,少数民族犬戎攻破镐京,西周灭亡。

课堂小结:

中华文明从满天星斗到明月当空,不同文化相互交流,最终汇成华夏文明,创造出辉煌灿烂的文明成果。这正印证了林则徐的一段话:“海纳百川,有容乃大。”

——林则徐

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进