广东省清远市四校联盟2024-2025学年高一下学期期中联考 历史试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 广东省清远市四校联盟2024-2025学年高一下学期期中联考 历史试题(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 275.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2024-2025学年第二学期四校联盟期中联考试题

高一历史

学校: 姓名: 班级: 考号:

本卷共5页,选择题16小题,非选择题4题,满分100分。考试用时75分

钟。

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求)

1.1950年9月,“五星红旗迎风飘扬,胜利歌声多么响亮,歌唱我们亲爱的祖国,从今走向繁荣富强”这一明快雄壮的《歌唱祖国》刊发后,在全国迅速传唱,并成为国人心目中的“第二国歌”。这可用于()

A.证实中国历史进入了新纪元 B.证明了祖国大陆完成统一的欣喜

C.解释社会主义革命完成原因 D.说明社会主义现代化建设的成就

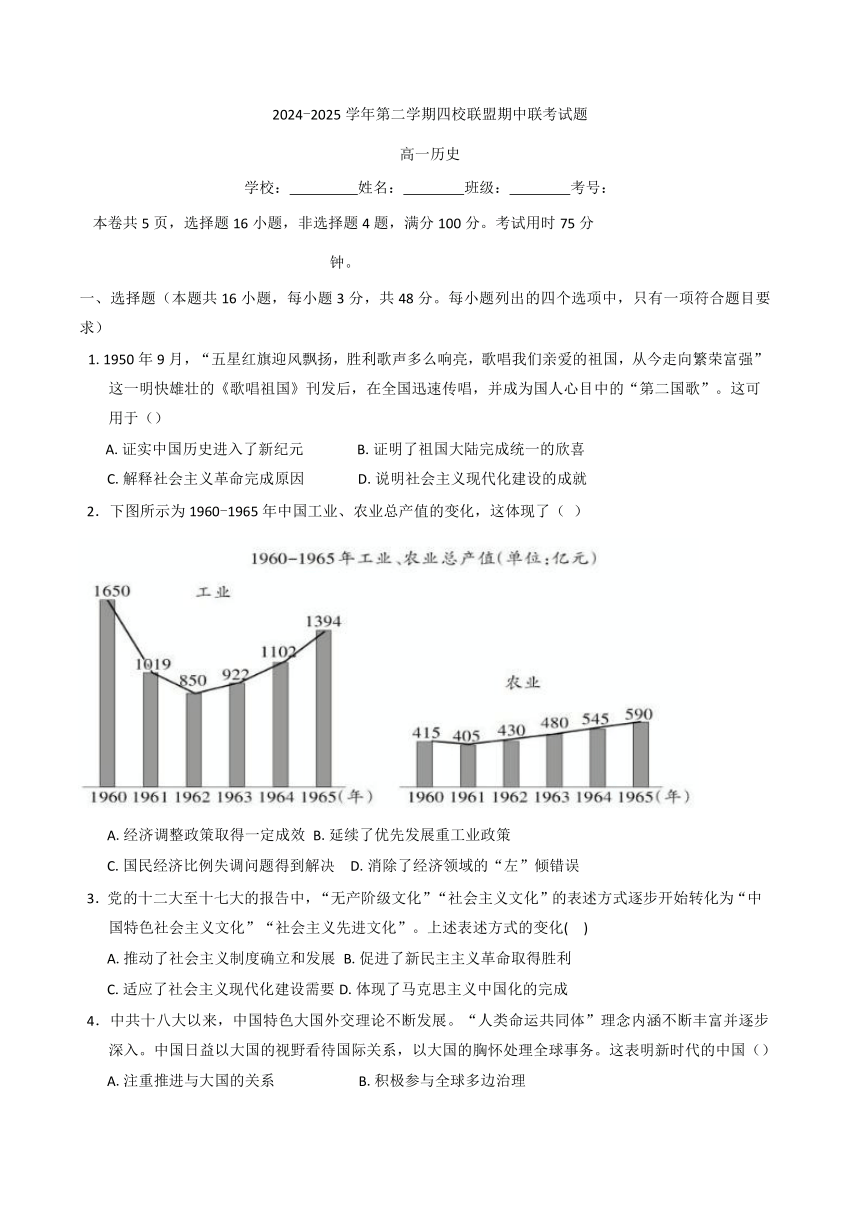

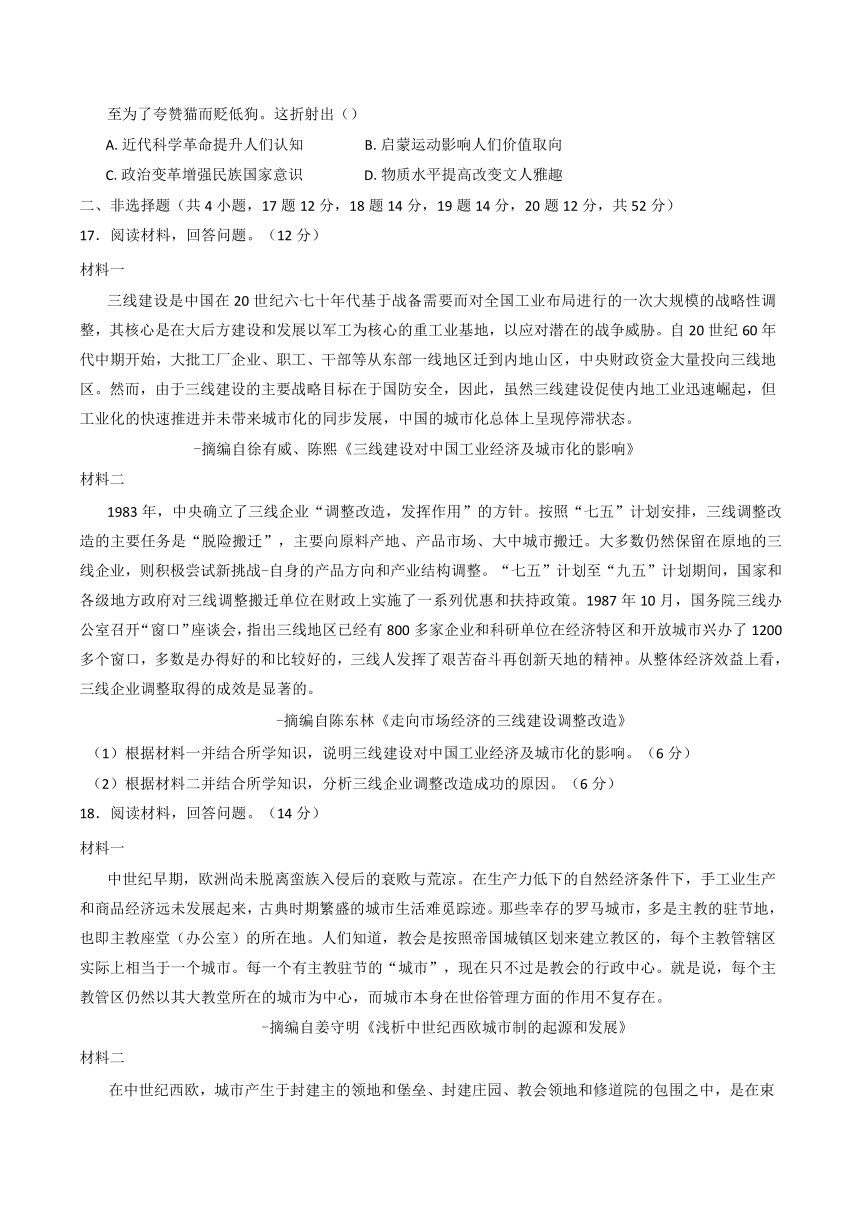

2.下图所示为1960-1965年中国工业、农业总产值的变化,这体现了( )

A.经济调整政策取得一定成效 B.延续了优先发展重工业政策

C.国民经济比例失调问题得到解决 D.消除了经济领域的“左”倾错误

3.党的十二大至十七大的报告中,“无产阶级文化”“社会主义文化”的表述方式逐步开始转化为“中国特色社会主义文化”“社会主义先进文化”。上述表述方式的变化( )

A.推动了社会主义制度确立和发展 B.促进了新民主主义革命取得胜利

C.适应了社会主义现代化建设需要D.体现了马克思主义中国化的完成

4.中共十八大以来,中国特色大国外交理论不断发展。“人类命运共同体”理念内涵不断丰富并逐步深入。中国日益以大国的视野看待国际关系,以大国的胸怀处理全球事务。这表明新时代的中国()

A.注重推进与大国的关系 B.积极参与全球多边治理

C.致力于构建中华文化圈 D.构建均衡发展外交格局

5.历史学家斯塔夫里阿诺斯曾说:“种植植物能养活的人口要比采集食物所能养活的人口多得多······农业生产增长使食物有了剩余,能够供养新产生的祭司阶级、士兵和官吏”。这表明原始农业的出现和发展( )

A.有利于社会转型 B.加剧了社会阶级间的对立

C.催生了民族国家 D.使民众生活水平普遍提高

6.下边文本框是某历史研究小组在研究某个历史主题时搜集到的一些材料目录。这一历史研究主题最有可能是()

A.人类文明的产生 B.古代帝国的扩张

C.古代文明的交流 D.文明的多元一体

7.古代的亚述帝国组建了一支包括情报人员、步兵、骑兵、工程兵等在内的复合型军队并征服了西亚和埃及;罗马帝国强大的兵团,把整个地中海地区统一起来,势力达到菜茵河和不列颠;埃及也向西亚方向扩张。下列符合材料主题的是()

A.东西文明在碰撞中的融合 B.文明古国对世界的贡献

C.早期文明具有军事扩张性 D.世界文明已经连为一体

8.有学者认为:“阿拉伯的伊斯兰教文化,基本上是希腊化的阿拉伯文化和伊朗文化,在哈里发政府的保护下发展起来,而且是借阿拉伯语表达出来的······西亚的地中海文化的统一性,在这种新文化里,已登峰造极了。”该学者强调阿拉伯文化()

A.已成为世界文化中心 B.成为文化传承的载体

C.深受地理环境的影响 D.促进了区域文明交融

9.中古时期,印度建立了笈多帝国,奉行由婆罗门教演变而来的印度教,突厥人入侵后建立德里苏丹国,以伊斯兰教为国教;东亚的日本和朝鲜模仿中国建立了中央集权制度,而佛教也由中国传入日本和朝鲜。这反映了各区域文明( )

A.各自独立发展 B.相互武力攻伐 C.发展极不平衡 D.进行密切交流

10.大津巴布韦遗址总面积近40公顷,主体建筑物均由花岗石砌成,其建筑风格有别于其他地区。该遗址中出土的文物包括纺锤、黄金及青铜手镯、铸钱的泥模、中东的陶瓷、阿拉伯的玻璃等;此外还有梯田、水渠、水井等遗迹。这可用于说明古代津巴布韦( )

A.文明演进深受穆斯林文化影响 B.城市建造技术在非洲领先

C.文明发展兼具独立性和包容性 D.对外贸易居社会主导地位

11.达·伽马发现从欧洲绕过非洲到达东方的航线,哥伦布到达美洲,麦哲伦船队穿越太平洋、印度洋和大西洋完成环球航行,是新航路开辟的主要标志。主要是因为( )

A.这标着新航路开辟的完成 B.主要大陆间建立了联系

C.实现了亚欧之间直接通商 D.找到了通往亚洲的航路

12.1595-1597年,荷兰商人、旅行家林霄腾出版了《游记》,记录了自己从里斯本到亚洲的航行经历、航道、海岸线、亚洲香料等信息,并插入了以葡萄牙资料为基础绘制的远东地图。很快,《游记》成为当时欧洲的畅销书。这一现象反映出( )

A.对外扩张是资本主义的发展要求 B.地图绘制技术得到空前发展

C.荷兰垄断了欧亚之间的香料贸易 D.资本主义世界市场初步形成

13.美洲变种小麦是在由欧洲传入的普通小麦的基础上培育出来的新品种。1750年以后,这种小麦开始在欧洲广泛种植,使得白面包不再是欧洲富人地位的象征。材料着重强调,美洲变种小麦的交流与种植()

A.改善了欧洲民众生活 B.解决了欧洲饥饿问题

C.缓解了欧洲贫富分化 D.促进了欧洲阶层流动

14.1573年,西班牙寨维尔加尔默罗医院的日志里描述了当年冬季买土豆的事,并明确说明土豆是在当地种植的、季节性的蔬菜。随后,这种异域蔬菜开始传到欧洲各地的植物园中,并出现在了16世纪末的植物志里。这说明新航路开辟()

A.推动了世界市场形成 B.改变欧洲农业经营模式

C.影响了欧洲人的生活 D.使欧洲出现研究土豆热

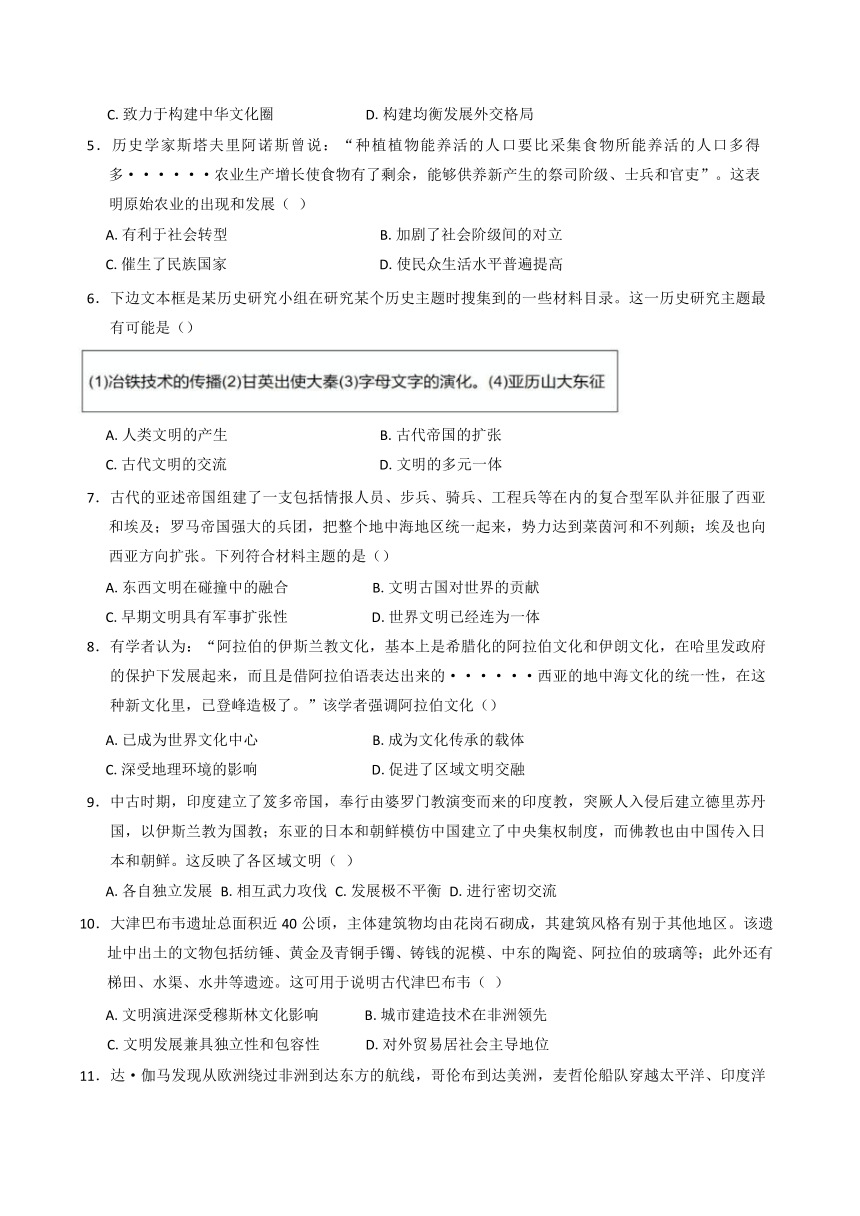

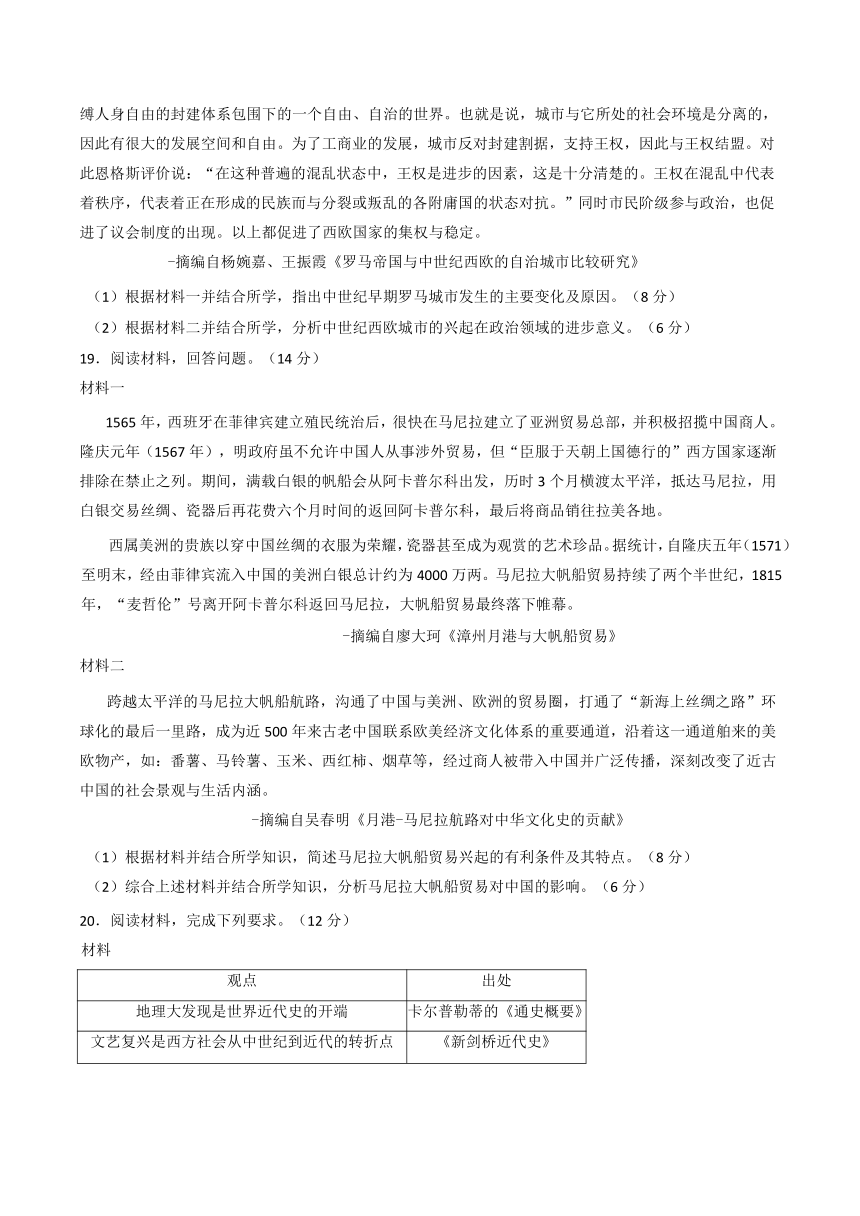

15.下图是德国画家克拉纳赫1521年制作的宣传册中的两幅木刻插画,左图是基督为门徒洗脚的简朴生活,右图是教皇让国王亲吻其脚的特权行为,两幅画里基督的谦卑与教皇的傲慢形成了强烈对照。由此可推知,两幅插画( )

A.否定神学创世学说 B.传播理性主义思想

C.批判了教会的特权 D.推动民族国家形成

16.中世纪和近代早期,厌恶一直是法国人对猫的主流态度,它不像狗那样乐于取悦主人,这种与狗截然相反的独立性被视为猫天然不忠诚的罪证。18-19世纪,宠物猫逐渐被法国人接受,许多法国文人甚至为了夸赞猫而贬低狗。这折射出()

A.近代科学革命提升人们认知 B.启蒙运动影响人们价值取向

C.政治变革增强民族国家意识 D.物质水平提高改变文人雅趣

二、非选择题(共4小题,17题12分,18题14分,19题14分,20题12分,共52分)

17.阅读材料,回答问题。(12分)

材料一

三线建设是中国在20世纪六七十年代基于战备需要而对全国工业布局进行的一次大规模的战略性调整,其核心是在大后方建设和发展以军工为核心的重工业基地,以应对潜在的战争威胁。自20世纪60年代中期开始,大批工厂企业、职工、干部等从东部一线地区迁到内地山区,中央财政资金大量投向三线地区。然而,由于三线建设的主要战略目标在于国防安全,因此,虽然三线建设促使内地工业迅速崛起,但工业化的快速推进并未带来城市化的同步发展,中国的城市化总体上呈现停滞状态。

-摘编自徐有威、陈熙《三线建设对中国工业经济及城市化的影响》

材料二

1983年,中央确立了三线企业“调整改造,发挥作用”的方针。按照“七五”计划安排,三线调整改造的主要任务是“脱险搬迁”,主要向原料产地、产品市场、大中城市搬迁。大多数仍然保留在原地的三线企业,则积极尝试新挑战-自身的产品方向和产业结构调整。“七五”计划至“九五”计划期间,国家和各级地方政府对三线调整搬迁单位在财政上实施了一系列优惠和扶持政策。1987年10月,国务院三线办公室召开“窗口”座谈会,指出三线地区已经有800多家企业和科研单位在经济特区和开放城市兴办了1200多个窗口,多数是办得好的和比较好的,三线人发挥了艰苦奋斗再创新天地的精神。从整体经济效益上看,三线企业调整取得的成效是显著的。

-摘编自陈东林《走向市场经济的三线建设调整改造》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明三线建设对中国工业经济及城市化的影响。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析三线企业调整改造成功的原因。(6分)

18.阅读材料,回答问题。(14分)

材料一

中世纪早期,欧洲尚未脱离蛮族入侵后的衰败与荒凉。在生产力低下的自然经济条件下,手工业生产和商品经济远未发展起来,古典时期繁盛的城市生活难觅踪迹。那些幸存的罗马城市,多是主教的驻节地,也即主教座堂(办公室)的所在地。人们知道,教会是按照帝国城镇区划来建立教区的,每个主教管辖区实际上相当于一个城市。每一个有主教驻节的“城市”,现在只不过是教会的行政中心。就是说,每个主教管区仍然以其大教堂所在的城市为中心,而城市本身在世俗管理方面的作用不复存在。

-摘编自姜守明《浅析中世纪西欧城市制的起源和发展》

材料二

在中世纪西欧,城市产生于封建主的领地和堡垒、封建庄园、教会领地和修道院的包围之中,是在束缚人身自由的封建体系包围下的一个自由、自治的世界。也就是说,城市与它所处的社会环境是分离的,因此有很大的发展空间和自由。为了工商业的发展,城市反对封建割据,支持王权,因此与王权结盟。对此恩格斯评价说:“在这种普遍的混乱状态中,王权是进步的因素,这是十分清楚的。王权在混乱中代表着秩序,代表着正在形成的民族而与分裂或叛乱的各附庸国的状态对抗。”同时市民阶级参与政治,也促进了议会制度的出现。以上都促进了西欧国家的集权与稳定。

-摘编自杨婉嘉、王振霞《罗马帝国与中世纪西欧的自治城市比较研究》

(1)根据材料一并结合所学,指出中世纪早期罗马城市发生的主要变化及原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学,分析中世纪西欧城市的兴起在政治领域的进步意义。(6分)

19.阅读材料,回答问题。(14分)

材料一

1565年,西班牙在菲律宾建立殖民统治后,很快在马尼拉建立了亚洲贸易总部,并积极招揽中国商人。隆庆元年(1567年),明政府虽不允许中国人从事涉外贸易,但“臣服于天朝上国德行的”西方国家逐渐排除在禁止之列。期间,满载白银的帆船会从阿卡普尔科出发,历时3个月横渡太平洋,抵达马尼拉,用白银交易丝绸、瓷器后再花费六个月时间的返回阿卡普尔科,最后将商品销往拉美各地。

西属美洲的贵族以穿中国丝绸的衣服为荣耀,瓷器甚至成为观赏的艺术珍品。据统计,自隆庆五年(1571)至明末,经由菲律宾流入中国的美洲白银总计约为4000万两。马尼拉大帆船贸易持续了两个半世纪,1815年,“麦哲伦”号离开阿卡普尔科返回马尼拉,大帆船贸易最终落下帷幕。

-摘编自廖大珂《漳州月港与大帆船贸易》

材料二

跨越太平洋的马尼拉大帆船航路,沟通了中国与美洲、欧洲的贸易圈,打通了“新海上丝绸之路”环球化的最后一里路,成为近500年来古老中国联系欧美经济文化体系的重要通道,沿着这一通道舶来的美欧物产,如:番薯、马铃薯、玉米、西红柿、烟草等,经过商人被带入中国并广泛传播,深刻改变了近古中国的社会景观与生活内涵。

-摘编自吴春明《月港-马尼拉航路对中华文化史的贡献》

(1)根据材料并结合所学知识,简述马尼拉大帆船贸易兴起的有利条件及其特点。(8分)

(2)综合上述材料并结合所学知识,分析马尼拉大帆船贸易对中国的影响。(6分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

观点 出处

地理大发现是世界近代史的开端 卡尔普勒蒂的《通史概要》

文艺复兴是西方社会从中世纪到近代的转折点 《新剑桥近代史》

引起资本主义和资产阶级兴起的“商业革命”是形成近代历史的主要因素 《世界近代史》 (美国大学通用教科书)

17世纪后半期(17、18世纪之交)是世界近代史的开端 卡尔贝尔的《近代史》

-摘编自高金玲《世界近代史开端问题的争议在高中历史教材中的价值》

根据材料,自选一个维度,提出一个你对世界近代史开端的看法,并运用具体史实加以论证。(要求:认同材料某一观点或另有观点均可,看法明确具体,论证须有史实依据。)

2024-2025学年第二学期四校联盟期中联考试题

高一历史参考答案

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 A A C B A C C D D C

题号 11 12 13 14 15 16

答案 B A A C C B

1.【答案】A【解析】《歌唱祖国》创作于1950年9月,歌词中“从今走向繁荣富强”指向新中国成立后的新起点,1949年中华人民共和国成立标志中国结束半殖民地半封建社会,进入新民主主义社会,历史新纪元开启,故选A项;祖国大陆完全统一以1951年西藏和平解放为标志,1950年9月时尚未实现,排除B项;社会主义革命以1956年三大改造完成为标志,1950年仍处过渡时期,排除C项;社会主义现代化建设始于1956年底社会主义制度的基本建立,时间不符,排除D项。

2.【答案】A【解析】1958年开始的“大跃进”和人民公社化运动,使得“左”倾错误严重泛滥,国民经济出现严重困难,1960年,中共中央提出“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,对国民经济进行调整,从图表数据来看,1960-1965年期间,农业总产值呈现稳步上升的趋势,工业总产值在前期下降后也有所回升,这说明通过调整政策,工农业生产逐渐恢复和发展,经济调整政策取得了一定的成效,故选A项;优先发展重工业政策是指在国家经济建设中,将更多的资源和精力投入到重工业领域,而本题的图表仅仅呈现了工业和农业总产值的变化情况,未涉及到国家在资源分配、政策导向等方面是否继续优先发展重工业的相关信息,且结合所学,“八字方针”是对之前优先发展重工业、忽视农轻重协调发展的纠正,排除B项;虽然在1960-1965年期间,通过经济调整政策,工农业总产值有了一定的变化,但仅从图表中工业和农业总产值的变化情况,不能得出国民经济比例失调问题得到解决的结论,这种表述过于绝对,排除C项;在1960-1965年的经济调整过程中,“左”倾错误得到了一定程度的纠正,使得工农业生产有所恢复和发展,但“左”倾错误的根源和影响是长期存在的,并没有因为这一时期的调整而完全消除,后来在“文化大革命”中,“左”倾错误又进一步发展和泛滥,排除D项。

3.【答案】C【解析】随着时代的发展和社会主义现代化建设的推进,从“无产阶级文化”“社会主义文化”到“中国特色社会主义文化”“社会主义先进文化”的表述变化,更能准确地反映我国在不同阶段的文化建设方向和目标,强调文化建设要与中国特色社会主义的具体实践相结合,适应了社会主义现代化建设在文化领域的需要,故选C项;社会主义制度在1956年就已经确立,而党的十二大至十七大是在20世纪80年代至21世纪初,时间上不匹配,排除A项;新民主主义革命在1949年已经取得胜利,党的十二大至十七大时期早已进入社会主义建设和发展阶段,与新民主主义革命胜利无关,排除B项;马克思主义中国化是一个不断发展和推进的过程,并没有完成,在不同时期会有新的理论成果和实践探索,排除D项。

4.【答案】B【解析】“人类命运共同体”理念强调人类的共同利益和共同责任,呼吁各国共同应对全球性挑战,这体现了中国以大国胸怀处理全球事务,积极参与全球多边治理,故选B项;“人类命运共同体”理念并非仅仅针对大国,而是面向世界各国,强调的是全球范围内的合作与发展,不仅仅是推进与大国的关系,排除A项;“人类命运共同体”理念是从全球政治、经济、文化等多方面出发,旨在促进全球的和平与发展,不是致力于构建中华文化圈,其内涵和目标远远超出了文化圈的范畴,排除C项;材料主要强调的是中国以“人类命运共同体”理念积极参与全球事务,均衡发展外交格局旨在通过推动大国关系的稳定与均衡,促进全球战略稳定与和平发展,材料没有体现,排除D项。

5.【答案】A【解析】材料指出农业生产增长导致剩余食物出现,进而供养祭司、士兵和宫吏等新阶级,这反映了农业推动社会分工和阶层分化,促使原始社会向阶级社会过渡,属于社会形态的重大转变,符合社会转型的特征,故选A项;阶级对立是农业社会分工后的潜在结果,但材料仅强调阶级产生而非矛盾激化,排除B项;民族国家是近代概念,与原始农业相隔数千年,新产生的祭司等群体属于早期部落或城邦阶段,排除C 项;农业提高食物总量,但剩余产品集中于统治阶级,普通民众可能因劳动负担加重而生活未普遍提升,排除D项。

6.【答案】【答案】C【解析】亚历山大东征吸收了东方文化,传播了希腊文化,而冶铁技术的传播、字母文字的演化、甘英出使大秦都是古代文明交流的具体体现,故选C项人类文明产生的标志是阶级的产生、国家的形成、文字和城市的出现,与材料不符,排除A项;材料只有“亚历山大东征”反映古代帝国的扩张,排除B项;材料仅体现了文明的交流,文明的多元一体指的是一个文明体系中既包含多个民族、文化的多样性,又通过共同的文化、历史和价值观实现统一和整合的过程,材料不体现,排除D项。

7.【答案】C【解析】据材料“并征服了西亚和埃及;罗马帝国强大的兵团,把整个地中海地区统一起来······埃及也向西亚方向扩张”可知,古代的大帝国在发展过程中都伴随着军事扩张,故选C项;材料主旨是古代亚述帝国、罗马帝国和埃及的军事扩张,没有涉及文明的融合,排除A项;材料仅体现文明古国的扩张,没有涉及对世界的贡献,排除B项;据所学,世界文明连为一体是从近代开始,排除D项。

8.【答案】D【解析】根据题干“阿拉伯的伊斯兰教文化,.....保护下发展起来”可知,阿拉伯文化融合了希腊文化、阿拉伯文化和伊朗文化等不同区域的文化,“西亚的地中海文化的统一性,在这种新文化里,已登峰造极了”进一步表明阿拉伯文化使西亚的地中海文化达到了高度统一,这充分体现了阿拉伯文化促进了区域文明的交融,故选D 项;题干只是阐述了阿拉伯文化的构成以及其体现出西亚的地中海文化的统一性达到了较高程度,但并没有任何信息表明阿拉伯文化已成为世界文化中心,这种说法过于绝对,排除A项;文化传承的载体通常指能够承载和传递文化信息的物质或非物质形式,如书籍、文物、语言等。题干重点强调的是阿拉伯文化的融合性,而非其作为文化传承载体的作用,排除B项;题干中主要讲述的是阿拉伯文化是希腊化的阿拉伯文化和伊朗文化在哈里发政府保护下发展起来,借阿拉伯语表达,强调的是文化的融合,并未提及地理环境对阿拉伯文化的影响,排除C项。

9.【答案】D【解析】据材料“中古时期,印度······以伊斯兰教为国教”“东亚的日本和朝鲜······日本和朝鲜”可知,中古时期,印度教和伊斯兰教对印度社会产生较大影响,东亚的朝鲜和日本在政治制度、佛教文化等方面深受中国影响,这体现了古代各区域文明存在密切交流,故选D项;材料体现了日本和朝鲜等受到中国影响等,反映了各文明并非独自发展,而是受到其他文明影响,该说法错误,排除A项;古代中国、日本和朝鲜之间存在一定的战争,突厥人入侵也体现了战争,但材料中日本和朝鲜模仿中国建立中央集权制度等属于和平交往,并非武力攻伐,排除B项;材料仅体现了各文明相互交流,并未将各文明发展程度进行对比,不能得出“发展极不平衡”,排除C项。

10.【答案】C【解析】大津巴布韦遗址的建筑风格独特,使用本地花岗石砌筑,且出土了本地生产的纺锤、黄金及青铜手镯、铸钱泥模等,体现了其文明的独立发展和技术特色;同时,遗址中发现的梯田、水渠、水井等农业设施遗迹,进一步说明其社会经济的自主性和本土性,另一方面,遗址中出土的中东陶瓷、阿拉伯玻璃等外来物品,反映了古代津巴布韦与外部地区存在贸易和文化交流,能够吸收和包容外来文化元素,这既展现了其自身文明的独特性,又体现了对外来文化的开放态度,故选C项;穆斯林文化的影响虽可通过中东陶瓷和阿拉伯玻璃得到部分印证,但材料中未体现整个文明演进过程中穆斯林文化的主导性或全面渗透,且本地特色仍是核心,排除A项;遗址的建筑技术虽独特,但题目未提供与其他非洲地区城市建造技术的直接对比,无法得出“领先”的结论,排除B项;对外贸易的存在由外来物品可证,但本地农业、手工业遗存(如梯田、纺锤)表明经济结构多元,对外贸易并非社会主导,排除D项。

11.【答案】B【解析】据材料并结合纲要下册第6课所学新航路的开辟可知,三大航海家开辟的新航线连接了欧洲、非洲、美洲、亚洲等国家和地区,在主要大陆间建立了联系,故选B项;“完成”不合史实,新航路开辟后,欧洲人继续进行海上探险,开辟了北大西洋和南太平洋的海上航线,排除A项;“实现了亚欧之间直接通商”只是原因之一,排除C项;“找到了通往亚洲的航路”以偏概全,哥伦布开辟的航线联通了美洲,排除D项。

12.【答案】A【解析】据材料信息并结合所学可知,旅行家林霄腾出版了《游记》并成为当时的畅销书,这一时期正处于早期的殖民扩张时期,荷兰的早期殖民扩张适应了其本国资本主义的发展要求,故选A项;地图绘制技术的进步只是对于材料的表象描述,B 项不符合题意,排除B项;材料体现了荷兰的早期殖民扩张,没有体现出其对于欧亚之间的香料贸易的垄断,排除C项;17-18世纪,随着欧洲早期殖民扩张的开展,资本主义世界市场初步形成,与材料信息不符合,排除D项。

13.【答案】A【解析】美洲变种小麦在欧洲广泛种植后,普通民众也能较为容易地获得白面包,从而改善了欧洲民众的饮食结构,故选A项;一种小麦的种植并不能从根本上解决欧洲的饥饿问题,“解决了”的说法太绝对,排除B项;贫富分化涉及到收入分配、财产占有、社会福利等多个复杂层面,一种小麦的种植和相关食品的普及不会缓解贫富分化,排除C项;美洲变种小麦的种植和白面包的普及不会改变不同社会成员的经济地位,社会阶层结构中的位置也难以随之变动,排除D项。

14.【答案】C【解析】土豆作为一种新的蔬菜进入欧洲人的视野,并且在植物志中出现也说明人们开始关注它。这表明新航路开辟后,外来物种土豆影响了欧洲人的生活,它成为欧洲人生活中出现的新事物,故选C项;新航路开辟后,世界逐渐连为一体,但世界市场并未形成,排除A项;材料没有提到农业生产的组织形式、土地利用方式、农业技术等方面因为土豆的出现而发生变化,无法推断出改变了欧洲农业经营模式,排除B项;材料只是说土豆出现在植物志里,不能就此推断出欧洲出现研究土豆热,排除D 项。

15.【答案】C【解析】左图中基督为门徒洗脚体现了他的谦卑和平等意识,右图中教皇让国王亲吻其脚彰显教皇高高在上和教会特殊权力。通过将基督的谦卑和教皇的傲慢进行对比,画家批判了教会凭借特权而表现出的不合理、傲慢的行为,故选C项;两幅插画呈现了基督和教皇的不同行为举止,没有对世界和人类如何被创造这类神学创世学说的否定表达,排除A项;17-18世纪的启蒙运动的核心是理性主义,强调运用理性思考和科学方法去认识世界、判断事物,而插画创作于1521年,此时启蒙运动尚未开始,还未到传播理性主义思想的时期,排除B项;两幅插画围绕基督和教皇的行为对比展开,没有反映民族情感的凝聚、国家主权的相关理念,也没有对共同文化等促进民族国家形成的要素进行表达,因此无法得出推动民族国家形成的结论,排除D项。

16.【答案】B【解析】题干提到18-19世纪法国人对猫的态度从厌恶转为接受,甚至文人贬低狗以夸赞猫,这一转变的时间段与启蒙运动(18世纪)高度重合,启蒙运动强调理性、自由和个人独立,反对传统权威和盲从,猫的独立性恰好契合这一价值取向,促使人们重新审视动物的象征意义,反映出启蒙思想对价值观的深刻影响,故选B项;科学革命集中于16-17世纪,主要推动自然科学进步,与宠物态度的情感变化无直接关联,排除A项;18-19世纪法国政治变革如大革命虽影响深远,但材料未涉及民族国家意识或政治认同的内容,排除C项;物质水平提高可能影响生活方式,但材料强调文人主动的价值取向转变,而非经济条件驱动的雅趣改变,排除D项。

二、非选择题

17.【答案】

(1)影响:促进了国防工业的发展;改善了工业经济的布局;促使内地工业迅速崛起;(4分,答出两点即可)总体上不利于城市化发展。(2分)

(2)原因:科学有效的企业搬迁;产品方向和产业结构的调整;对外开放的良好契机;国家的优惠政策和扶持;企业员工艰苦奋斗的精神。(6分,答出三点即可)

【解析】

(1)据材料一“其核心是在大后方建设和发展以军工为核心的重工业基地”并结合基础知识可知,促进了国防工业的发展;据材料一“大批工厂企业、职工、干部等从东部一线地区迁到内地山区”并结合基础知识可知,改善了工业经济的布局;据材料一“促使内地工业迅速崛起”可知,促进内地工业迅速崛起;据材料一“中国的城市化总体上呈现停滞状态”并结合基础知识可知,总体上不利于城市化发展。

(2)据材料二“三线调整改造的主要任务是“脱险搬迁'”并结合基础知识可知,科学有效的企业搬迁;据材料二“积极尝试······产品方向和产业结构调整”并结合基础知识可知,产品方向和产业结构的调整;据材料二“实施了一系列优惠和扶持政策”可知,国家的优惠政策和扶持,据材料二“经济特区和开放城市兴办了1200多个窗口”并结合基础知识可知,改革开放的良好契机;据材料二“三线人发挥了艰苦奋斗再创新天地的精神”并结合基础知识可知,企业员工艰苦奋斗的精神。

18.【答案】

(1)变化:由繁盛到普遍衰败;由各区域的政治经济中心变为教会各辖区的管理中心。(4分)

原因:日耳曼人对城市的破坏;自然经济(庄园经济)阻碍了工商业的发展;基督教势力的广泛影响。(4分,任答2点即可)

(2)进步意义:打击了封建主的统治,促进城市的自治和人身自由;有利于加强王权,结束封建割据,实现国家统一,促进民族国家兴起;促使市民阶层的兴起和议会制度的出现,为近代民主政治的建立奠定了基础;推动西欧封建制度的解体和资本主义的发展,有利于社会转型。(6分,任答3点即可)

【解析】

(1)第一小问变化,据材料一“古典时期繁盛的城市生活难觅踪迹”“中世纪早期,欧洲尚未脱离......衰败与荒凉”可知,由繁盛到普遍衰败;据材料一“每个主教管辖区实际上相当于一个城市”“城市本身在世俗管理方面的作用不复存在”可知,由各区域的政治经济中心变为教会各辖区的管理中心。第二小问原因,据材料一“尚未脱离蛮族入侵后的衰败与荒凉”可知,日耳曼人对城市的破坏;据材料一“生产力低下的自然经济条件下,手工业生产和商品经济远未发展起来”并结合中世纪欧洲的庄园经济可知,自然经济(庄园经济)阻碍了工商业的发展;据材料一“那些幸存的罗马城市,多是主教的驻节地”可知,基督教势力的广泛影响。

(2)据材料二“为了工商业的发展,城市反对封建割据,支持王权,因此与王权结盟”并结合中世纪后期欧洲王权的发展可知,打击了封建主的统治,促进城市的自治和人身自由及有利于加强王权,结束封建割据,实现国家统一,促进民族国家兴起;据材料二“市民阶级参与政治,也促进了议会制度的出现”可知,促使市民阶层的兴起和议会制度的出现,为近代民主政治的建立奠定了基础;结合中古西欧的政治发展趋势可知,推动西欧封建制度的解体和资本主义的发展,有利于社会转型。

19.【答案】

(1)有利条件:新航路开辟,世界各地联系日益加强;西班牙殖民者的鼓励;中国海禁政策的调整;中国传统手工业技术的先进与不断发展。(4分,任答两点即可)

特点:带有一定殖民色彩;范围广、航程远;持续时间长;西班牙处于主导地位;贸易中,中国提供商品,美洲提供银币(中国处于出超地位)。(4分,任答两点即可)

(2)影响:促进了商品经济的繁荣发展;促进了中国的白银货币化进程;美洲高产作物的传播在一定程度上缓解了中国人地矛盾,推动了人口的快速增加和封建王朝的发展;丰富了中国人民的饮食结构,对传统生活习惯产生一定影响(6分,任答三点即可)

【解析】

(1)第一小问有利条件,据材料一明政府对“'臣服于天朝上国德行的'西方国家”排除在禁止贸易之列,可知明政府调整了海禁政策;据材料一“西属美洲的贵族以穿中国丝绸的衣服为荣耀,瓷器甚至成为观赏的艺术珍品”可知,中国手工业品在海外市场备受欢迎,反映了中国传统手工业技术的先进和不断发展;据材料一"1565""1567""1571""西班牙”等信息可知,马尼拉大帆船贸易开始于新航路开辟后,世界各地联系日益加强,西班牙殖民者在菲律宾建立殖民统治后,积极鼓励海外贸易。第二小问特点,据材料一“1565年,西班牙在菲律宾建立殖民统治后,很快在马尼拉建立了亚洲贸易总部,并积极招揽中国商人”可知,马尼拉大帆船贸易是新航路开辟后西班牙殖民贸易的一部分,说明其带有一定的殖民色彩,且西班牙处于主导地位;据材料一“马尼拉大帆船贸易持续了两个半世纪”可知,该贸易持续时间长;据材料一“用白银交易丝绸、瓷器后再花费六个月时间的返回阿卡普尔科”“经由菲律宾流入中国的美洲白银总计约为4000万两”可知,马尼拉大帆船贸易中中国提供丝绸、瓷器等商品,美洲提供白银,中国处于出超地位;据材料二“跨越太平洋的马尼拉大帆船航路,沟通了中国与美洲、欧洲的贸易圈”可知,马尼拉大帆船贸易沟通欧洲、亚洲、美洲,范围广、航程远。(2)据材料一“经由菲律宾流入中国的美洲白银总计约为4000万两”可知,马尼拉大

帆船贸易中中国处于出超地位,获取大量白银,一方面促进了商品经济的繁荣和发展,另一方面推动了中国的白银货币化进程;据材料二“番薯、马铃薯、玉米、西红柿、烟草等,经过商人被带入中国并广泛传播”可知,美洲高产作物随着该贸易传入中国,在一定程度上缓解了中国的人地矛盾,推动了人口快速增加和封建王朝发展,同时也丰富了中国人民的饮食结构,对传统生活习惯产生了一定影响。

20.【答案】

示例一

看法:文艺复兴是世界近代史的开端。(2分)

论证:14世纪时,欧洲商品经济得到发展,意大利出现了资本主义萌芽。在佛罗伦萨等城市的富商和资产阶级资助下,文艺巨匠们以学习和恢复希腊罗马古典文化为号召,创立了符合新兴资产阶级需要的新文化,部分意大利学者认为自己处于一个新时代的开端。文艺复兴宣扬和传播了人文主义精神,为宗教改革提供了思想先导和理论准备;人文主义者重视发挥人的才智和创造力,提倡探索人与自然的奥秘,助推了新航路的开辟和近代自然科学的兴起。文艺复兴解放了长期被宗教戒律压抑和禁锢的人性,打击了天主教会思想权威,从意识形态角度加速了封建社会的解体。(8分)

总之,文艺复兴是宗教改革、科学革命和新航路开辟等一系列事件的先导,为欧洲全面的社会转型奠定了思想根基,也成为人类历史走出中古时代的先声,应作为世界近代史的开端。(2分)

示例二

看法:英国资产阶级革命是世界近代史的开端。(2分)

论证:16-17世纪,英国资产阶级和新贵族在经济上日益强大,他们以议会为基地,向专制王权发起挑战。自1640年革命爆发,英国革命势力和封建势力经历了反复斗争,1688年发生的“光荣革命”巩固了革命成果。“光荣革命”后,英国君主立宪制逐步形成。英国革命为其他国家推翻封建势力的革命提供了榜样和借鉴,革命后形成的代议制政体、政党制度等为近代资本主义国家所效仿。革命使英国走上资本主义道路,其相对于法国等封建国家的优势愈发明显,英国逐渐成为“日不落帝国”。革命也为工业革命的发生扫除了制度上的障碍,使英国成为第一个迈进工业社会的国家。(8分)

综上所述,英国资产阶级革命是一场资产阶级势力和没落的封建统治力量的较量,资产阶级最终获得了胜利。英国革命后,资本主义取代封建主义在世界范围内成为不可抗拒的时代洪流。(2分)

高一历史

学校: 姓名: 班级: 考号:

本卷共5页,选择题16小题,非选择题4题,满分100分。考试用时75分

钟。

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求)

1.1950年9月,“五星红旗迎风飘扬,胜利歌声多么响亮,歌唱我们亲爱的祖国,从今走向繁荣富强”这一明快雄壮的《歌唱祖国》刊发后,在全国迅速传唱,并成为国人心目中的“第二国歌”。这可用于()

A.证实中国历史进入了新纪元 B.证明了祖国大陆完成统一的欣喜

C.解释社会主义革命完成原因 D.说明社会主义现代化建设的成就

2.下图所示为1960-1965年中国工业、农业总产值的变化,这体现了( )

A.经济调整政策取得一定成效 B.延续了优先发展重工业政策

C.国民经济比例失调问题得到解决 D.消除了经济领域的“左”倾错误

3.党的十二大至十七大的报告中,“无产阶级文化”“社会主义文化”的表述方式逐步开始转化为“中国特色社会主义文化”“社会主义先进文化”。上述表述方式的变化( )

A.推动了社会主义制度确立和发展 B.促进了新民主主义革命取得胜利

C.适应了社会主义现代化建设需要D.体现了马克思主义中国化的完成

4.中共十八大以来,中国特色大国外交理论不断发展。“人类命运共同体”理念内涵不断丰富并逐步深入。中国日益以大国的视野看待国际关系,以大国的胸怀处理全球事务。这表明新时代的中国()

A.注重推进与大国的关系 B.积极参与全球多边治理

C.致力于构建中华文化圈 D.构建均衡发展外交格局

5.历史学家斯塔夫里阿诺斯曾说:“种植植物能养活的人口要比采集食物所能养活的人口多得多······农业生产增长使食物有了剩余,能够供养新产生的祭司阶级、士兵和官吏”。这表明原始农业的出现和发展( )

A.有利于社会转型 B.加剧了社会阶级间的对立

C.催生了民族国家 D.使民众生活水平普遍提高

6.下边文本框是某历史研究小组在研究某个历史主题时搜集到的一些材料目录。这一历史研究主题最有可能是()

A.人类文明的产生 B.古代帝国的扩张

C.古代文明的交流 D.文明的多元一体

7.古代的亚述帝国组建了一支包括情报人员、步兵、骑兵、工程兵等在内的复合型军队并征服了西亚和埃及;罗马帝国强大的兵团,把整个地中海地区统一起来,势力达到菜茵河和不列颠;埃及也向西亚方向扩张。下列符合材料主题的是()

A.东西文明在碰撞中的融合 B.文明古国对世界的贡献

C.早期文明具有军事扩张性 D.世界文明已经连为一体

8.有学者认为:“阿拉伯的伊斯兰教文化,基本上是希腊化的阿拉伯文化和伊朗文化,在哈里发政府的保护下发展起来,而且是借阿拉伯语表达出来的······西亚的地中海文化的统一性,在这种新文化里,已登峰造极了。”该学者强调阿拉伯文化()

A.已成为世界文化中心 B.成为文化传承的载体

C.深受地理环境的影响 D.促进了区域文明交融

9.中古时期,印度建立了笈多帝国,奉行由婆罗门教演变而来的印度教,突厥人入侵后建立德里苏丹国,以伊斯兰教为国教;东亚的日本和朝鲜模仿中国建立了中央集权制度,而佛教也由中国传入日本和朝鲜。这反映了各区域文明( )

A.各自独立发展 B.相互武力攻伐 C.发展极不平衡 D.进行密切交流

10.大津巴布韦遗址总面积近40公顷,主体建筑物均由花岗石砌成,其建筑风格有别于其他地区。该遗址中出土的文物包括纺锤、黄金及青铜手镯、铸钱的泥模、中东的陶瓷、阿拉伯的玻璃等;此外还有梯田、水渠、水井等遗迹。这可用于说明古代津巴布韦( )

A.文明演进深受穆斯林文化影响 B.城市建造技术在非洲领先

C.文明发展兼具独立性和包容性 D.对外贸易居社会主导地位

11.达·伽马发现从欧洲绕过非洲到达东方的航线,哥伦布到达美洲,麦哲伦船队穿越太平洋、印度洋和大西洋完成环球航行,是新航路开辟的主要标志。主要是因为( )

A.这标着新航路开辟的完成 B.主要大陆间建立了联系

C.实现了亚欧之间直接通商 D.找到了通往亚洲的航路

12.1595-1597年,荷兰商人、旅行家林霄腾出版了《游记》,记录了自己从里斯本到亚洲的航行经历、航道、海岸线、亚洲香料等信息,并插入了以葡萄牙资料为基础绘制的远东地图。很快,《游记》成为当时欧洲的畅销书。这一现象反映出( )

A.对外扩张是资本主义的发展要求 B.地图绘制技术得到空前发展

C.荷兰垄断了欧亚之间的香料贸易 D.资本主义世界市场初步形成

13.美洲变种小麦是在由欧洲传入的普通小麦的基础上培育出来的新品种。1750年以后,这种小麦开始在欧洲广泛种植,使得白面包不再是欧洲富人地位的象征。材料着重强调,美洲变种小麦的交流与种植()

A.改善了欧洲民众生活 B.解决了欧洲饥饿问题

C.缓解了欧洲贫富分化 D.促进了欧洲阶层流动

14.1573年,西班牙寨维尔加尔默罗医院的日志里描述了当年冬季买土豆的事,并明确说明土豆是在当地种植的、季节性的蔬菜。随后,这种异域蔬菜开始传到欧洲各地的植物园中,并出现在了16世纪末的植物志里。这说明新航路开辟()

A.推动了世界市场形成 B.改变欧洲农业经营模式

C.影响了欧洲人的生活 D.使欧洲出现研究土豆热

15.下图是德国画家克拉纳赫1521年制作的宣传册中的两幅木刻插画,左图是基督为门徒洗脚的简朴生活,右图是教皇让国王亲吻其脚的特权行为,两幅画里基督的谦卑与教皇的傲慢形成了强烈对照。由此可推知,两幅插画( )

A.否定神学创世学说 B.传播理性主义思想

C.批判了教会的特权 D.推动民族国家形成

16.中世纪和近代早期,厌恶一直是法国人对猫的主流态度,它不像狗那样乐于取悦主人,这种与狗截然相反的独立性被视为猫天然不忠诚的罪证。18-19世纪,宠物猫逐渐被法国人接受,许多法国文人甚至为了夸赞猫而贬低狗。这折射出()

A.近代科学革命提升人们认知 B.启蒙运动影响人们价值取向

C.政治变革增强民族国家意识 D.物质水平提高改变文人雅趣

二、非选择题(共4小题,17题12分,18题14分,19题14分,20题12分,共52分)

17.阅读材料,回答问题。(12分)

材料一

三线建设是中国在20世纪六七十年代基于战备需要而对全国工业布局进行的一次大规模的战略性调整,其核心是在大后方建设和发展以军工为核心的重工业基地,以应对潜在的战争威胁。自20世纪60年代中期开始,大批工厂企业、职工、干部等从东部一线地区迁到内地山区,中央财政资金大量投向三线地区。然而,由于三线建设的主要战略目标在于国防安全,因此,虽然三线建设促使内地工业迅速崛起,但工业化的快速推进并未带来城市化的同步发展,中国的城市化总体上呈现停滞状态。

-摘编自徐有威、陈熙《三线建设对中国工业经济及城市化的影响》

材料二

1983年,中央确立了三线企业“调整改造,发挥作用”的方针。按照“七五”计划安排,三线调整改造的主要任务是“脱险搬迁”,主要向原料产地、产品市场、大中城市搬迁。大多数仍然保留在原地的三线企业,则积极尝试新挑战-自身的产品方向和产业结构调整。“七五”计划至“九五”计划期间,国家和各级地方政府对三线调整搬迁单位在财政上实施了一系列优惠和扶持政策。1987年10月,国务院三线办公室召开“窗口”座谈会,指出三线地区已经有800多家企业和科研单位在经济特区和开放城市兴办了1200多个窗口,多数是办得好的和比较好的,三线人发挥了艰苦奋斗再创新天地的精神。从整体经济效益上看,三线企业调整取得的成效是显著的。

-摘编自陈东林《走向市场经济的三线建设调整改造》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明三线建设对中国工业经济及城市化的影响。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析三线企业调整改造成功的原因。(6分)

18.阅读材料,回答问题。(14分)

材料一

中世纪早期,欧洲尚未脱离蛮族入侵后的衰败与荒凉。在生产力低下的自然经济条件下,手工业生产和商品经济远未发展起来,古典时期繁盛的城市生活难觅踪迹。那些幸存的罗马城市,多是主教的驻节地,也即主教座堂(办公室)的所在地。人们知道,教会是按照帝国城镇区划来建立教区的,每个主教管辖区实际上相当于一个城市。每一个有主教驻节的“城市”,现在只不过是教会的行政中心。就是说,每个主教管区仍然以其大教堂所在的城市为中心,而城市本身在世俗管理方面的作用不复存在。

-摘编自姜守明《浅析中世纪西欧城市制的起源和发展》

材料二

在中世纪西欧,城市产生于封建主的领地和堡垒、封建庄园、教会领地和修道院的包围之中,是在束缚人身自由的封建体系包围下的一个自由、自治的世界。也就是说,城市与它所处的社会环境是分离的,因此有很大的发展空间和自由。为了工商业的发展,城市反对封建割据,支持王权,因此与王权结盟。对此恩格斯评价说:“在这种普遍的混乱状态中,王权是进步的因素,这是十分清楚的。王权在混乱中代表着秩序,代表着正在形成的民族而与分裂或叛乱的各附庸国的状态对抗。”同时市民阶级参与政治,也促进了议会制度的出现。以上都促进了西欧国家的集权与稳定。

-摘编自杨婉嘉、王振霞《罗马帝国与中世纪西欧的自治城市比较研究》

(1)根据材料一并结合所学,指出中世纪早期罗马城市发生的主要变化及原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学,分析中世纪西欧城市的兴起在政治领域的进步意义。(6分)

19.阅读材料,回答问题。(14分)

材料一

1565年,西班牙在菲律宾建立殖民统治后,很快在马尼拉建立了亚洲贸易总部,并积极招揽中国商人。隆庆元年(1567年),明政府虽不允许中国人从事涉外贸易,但“臣服于天朝上国德行的”西方国家逐渐排除在禁止之列。期间,满载白银的帆船会从阿卡普尔科出发,历时3个月横渡太平洋,抵达马尼拉,用白银交易丝绸、瓷器后再花费六个月时间的返回阿卡普尔科,最后将商品销往拉美各地。

西属美洲的贵族以穿中国丝绸的衣服为荣耀,瓷器甚至成为观赏的艺术珍品。据统计,自隆庆五年(1571)至明末,经由菲律宾流入中国的美洲白银总计约为4000万两。马尼拉大帆船贸易持续了两个半世纪,1815年,“麦哲伦”号离开阿卡普尔科返回马尼拉,大帆船贸易最终落下帷幕。

-摘编自廖大珂《漳州月港与大帆船贸易》

材料二

跨越太平洋的马尼拉大帆船航路,沟通了中国与美洲、欧洲的贸易圈,打通了“新海上丝绸之路”环球化的最后一里路,成为近500年来古老中国联系欧美经济文化体系的重要通道,沿着这一通道舶来的美欧物产,如:番薯、马铃薯、玉米、西红柿、烟草等,经过商人被带入中国并广泛传播,深刻改变了近古中国的社会景观与生活内涵。

-摘编自吴春明《月港-马尼拉航路对中华文化史的贡献》

(1)根据材料并结合所学知识,简述马尼拉大帆船贸易兴起的有利条件及其特点。(8分)

(2)综合上述材料并结合所学知识,分析马尼拉大帆船贸易对中国的影响。(6分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

观点 出处

地理大发现是世界近代史的开端 卡尔普勒蒂的《通史概要》

文艺复兴是西方社会从中世纪到近代的转折点 《新剑桥近代史》

引起资本主义和资产阶级兴起的“商业革命”是形成近代历史的主要因素 《世界近代史》 (美国大学通用教科书)

17世纪后半期(17、18世纪之交)是世界近代史的开端 卡尔贝尔的《近代史》

-摘编自高金玲《世界近代史开端问题的争议在高中历史教材中的价值》

根据材料,自选一个维度,提出一个你对世界近代史开端的看法,并运用具体史实加以论证。(要求:认同材料某一观点或另有观点均可,看法明确具体,论证须有史实依据。)

2024-2025学年第二学期四校联盟期中联考试题

高一历史参考答案

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 A A C B A C C D D C

题号 11 12 13 14 15 16

答案 B A A C C B

1.【答案】A【解析】《歌唱祖国》创作于1950年9月,歌词中“从今走向繁荣富强”指向新中国成立后的新起点,1949年中华人民共和国成立标志中国结束半殖民地半封建社会,进入新民主主义社会,历史新纪元开启,故选A项;祖国大陆完全统一以1951年西藏和平解放为标志,1950年9月时尚未实现,排除B项;社会主义革命以1956年三大改造完成为标志,1950年仍处过渡时期,排除C项;社会主义现代化建设始于1956年底社会主义制度的基本建立,时间不符,排除D项。

2.【答案】A【解析】1958年开始的“大跃进”和人民公社化运动,使得“左”倾错误严重泛滥,国民经济出现严重困难,1960年,中共中央提出“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,对国民经济进行调整,从图表数据来看,1960-1965年期间,农业总产值呈现稳步上升的趋势,工业总产值在前期下降后也有所回升,这说明通过调整政策,工农业生产逐渐恢复和发展,经济调整政策取得了一定的成效,故选A项;优先发展重工业政策是指在国家经济建设中,将更多的资源和精力投入到重工业领域,而本题的图表仅仅呈现了工业和农业总产值的变化情况,未涉及到国家在资源分配、政策导向等方面是否继续优先发展重工业的相关信息,且结合所学,“八字方针”是对之前优先发展重工业、忽视农轻重协调发展的纠正,排除B项;虽然在1960-1965年期间,通过经济调整政策,工农业总产值有了一定的变化,但仅从图表中工业和农业总产值的变化情况,不能得出国民经济比例失调问题得到解决的结论,这种表述过于绝对,排除C项;在1960-1965年的经济调整过程中,“左”倾错误得到了一定程度的纠正,使得工农业生产有所恢复和发展,但“左”倾错误的根源和影响是长期存在的,并没有因为这一时期的调整而完全消除,后来在“文化大革命”中,“左”倾错误又进一步发展和泛滥,排除D项。

3.【答案】C【解析】随着时代的发展和社会主义现代化建设的推进,从“无产阶级文化”“社会主义文化”到“中国特色社会主义文化”“社会主义先进文化”的表述变化,更能准确地反映我国在不同阶段的文化建设方向和目标,强调文化建设要与中国特色社会主义的具体实践相结合,适应了社会主义现代化建设在文化领域的需要,故选C项;社会主义制度在1956年就已经确立,而党的十二大至十七大是在20世纪80年代至21世纪初,时间上不匹配,排除A项;新民主主义革命在1949年已经取得胜利,党的十二大至十七大时期早已进入社会主义建设和发展阶段,与新民主主义革命胜利无关,排除B项;马克思主义中国化是一个不断发展和推进的过程,并没有完成,在不同时期会有新的理论成果和实践探索,排除D项。

4.【答案】B【解析】“人类命运共同体”理念强调人类的共同利益和共同责任,呼吁各国共同应对全球性挑战,这体现了中国以大国胸怀处理全球事务,积极参与全球多边治理,故选B项;“人类命运共同体”理念并非仅仅针对大国,而是面向世界各国,强调的是全球范围内的合作与发展,不仅仅是推进与大国的关系,排除A项;“人类命运共同体”理念是从全球政治、经济、文化等多方面出发,旨在促进全球的和平与发展,不是致力于构建中华文化圈,其内涵和目标远远超出了文化圈的范畴,排除C项;材料主要强调的是中国以“人类命运共同体”理念积极参与全球事务,均衡发展外交格局旨在通过推动大国关系的稳定与均衡,促进全球战略稳定与和平发展,材料没有体现,排除D项。

5.【答案】A【解析】材料指出农业生产增长导致剩余食物出现,进而供养祭司、士兵和宫吏等新阶级,这反映了农业推动社会分工和阶层分化,促使原始社会向阶级社会过渡,属于社会形态的重大转变,符合社会转型的特征,故选A项;阶级对立是农业社会分工后的潜在结果,但材料仅强调阶级产生而非矛盾激化,排除B项;民族国家是近代概念,与原始农业相隔数千年,新产生的祭司等群体属于早期部落或城邦阶段,排除C 项;农业提高食物总量,但剩余产品集中于统治阶级,普通民众可能因劳动负担加重而生活未普遍提升,排除D项。

6.【答案】【答案】C【解析】亚历山大东征吸收了东方文化,传播了希腊文化,而冶铁技术的传播、字母文字的演化、甘英出使大秦都是古代文明交流的具体体现,故选C项人类文明产生的标志是阶级的产生、国家的形成、文字和城市的出现,与材料不符,排除A项;材料只有“亚历山大东征”反映古代帝国的扩张,排除B项;材料仅体现了文明的交流,文明的多元一体指的是一个文明体系中既包含多个民族、文化的多样性,又通过共同的文化、历史和价值观实现统一和整合的过程,材料不体现,排除D项。

7.【答案】C【解析】据材料“并征服了西亚和埃及;罗马帝国强大的兵团,把整个地中海地区统一起来······埃及也向西亚方向扩张”可知,古代的大帝国在发展过程中都伴随着军事扩张,故选C项;材料主旨是古代亚述帝国、罗马帝国和埃及的军事扩张,没有涉及文明的融合,排除A项;材料仅体现文明古国的扩张,没有涉及对世界的贡献,排除B项;据所学,世界文明连为一体是从近代开始,排除D项。

8.【答案】D【解析】根据题干“阿拉伯的伊斯兰教文化,.....保护下发展起来”可知,阿拉伯文化融合了希腊文化、阿拉伯文化和伊朗文化等不同区域的文化,“西亚的地中海文化的统一性,在这种新文化里,已登峰造极了”进一步表明阿拉伯文化使西亚的地中海文化达到了高度统一,这充分体现了阿拉伯文化促进了区域文明的交融,故选D 项;题干只是阐述了阿拉伯文化的构成以及其体现出西亚的地中海文化的统一性达到了较高程度,但并没有任何信息表明阿拉伯文化已成为世界文化中心,这种说法过于绝对,排除A项;文化传承的载体通常指能够承载和传递文化信息的物质或非物质形式,如书籍、文物、语言等。题干重点强调的是阿拉伯文化的融合性,而非其作为文化传承载体的作用,排除B项;题干中主要讲述的是阿拉伯文化是希腊化的阿拉伯文化和伊朗文化在哈里发政府保护下发展起来,借阿拉伯语表达,强调的是文化的融合,并未提及地理环境对阿拉伯文化的影响,排除C项。

9.【答案】D【解析】据材料“中古时期,印度······以伊斯兰教为国教”“东亚的日本和朝鲜······日本和朝鲜”可知,中古时期,印度教和伊斯兰教对印度社会产生较大影响,东亚的朝鲜和日本在政治制度、佛教文化等方面深受中国影响,这体现了古代各区域文明存在密切交流,故选D项;材料体现了日本和朝鲜等受到中国影响等,反映了各文明并非独自发展,而是受到其他文明影响,该说法错误,排除A项;古代中国、日本和朝鲜之间存在一定的战争,突厥人入侵也体现了战争,但材料中日本和朝鲜模仿中国建立中央集权制度等属于和平交往,并非武力攻伐,排除B项;材料仅体现了各文明相互交流,并未将各文明发展程度进行对比,不能得出“发展极不平衡”,排除C项。

10.【答案】C【解析】大津巴布韦遗址的建筑风格独特,使用本地花岗石砌筑,且出土了本地生产的纺锤、黄金及青铜手镯、铸钱泥模等,体现了其文明的独立发展和技术特色;同时,遗址中发现的梯田、水渠、水井等农业设施遗迹,进一步说明其社会经济的自主性和本土性,另一方面,遗址中出土的中东陶瓷、阿拉伯玻璃等外来物品,反映了古代津巴布韦与外部地区存在贸易和文化交流,能够吸收和包容外来文化元素,这既展现了其自身文明的独特性,又体现了对外来文化的开放态度,故选C项;穆斯林文化的影响虽可通过中东陶瓷和阿拉伯玻璃得到部分印证,但材料中未体现整个文明演进过程中穆斯林文化的主导性或全面渗透,且本地特色仍是核心,排除A项;遗址的建筑技术虽独特,但题目未提供与其他非洲地区城市建造技术的直接对比,无法得出“领先”的结论,排除B项;对外贸易的存在由外来物品可证,但本地农业、手工业遗存(如梯田、纺锤)表明经济结构多元,对外贸易并非社会主导,排除D项。

11.【答案】B【解析】据材料并结合纲要下册第6课所学新航路的开辟可知,三大航海家开辟的新航线连接了欧洲、非洲、美洲、亚洲等国家和地区,在主要大陆间建立了联系,故选B项;“完成”不合史实,新航路开辟后,欧洲人继续进行海上探险,开辟了北大西洋和南太平洋的海上航线,排除A项;“实现了亚欧之间直接通商”只是原因之一,排除C项;“找到了通往亚洲的航路”以偏概全,哥伦布开辟的航线联通了美洲,排除D项。

12.【答案】A【解析】据材料信息并结合所学可知,旅行家林霄腾出版了《游记》并成为当时的畅销书,这一时期正处于早期的殖民扩张时期,荷兰的早期殖民扩张适应了其本国资本主义的发展要求,故选A项;地图绘制技术的进步只是对于材料的表象描述,B 项不符合题意,排除B项;材料体现了荷兰的早期殖民扩张,没有体现出其对于欧亚之间的香料贸易的垄断,排除C项;17-18世纪,随着欧洲早期殖民扩张的开展,资本主义世界市场初步形成,与材料信息不符合,排除D项。

13.【答案】A【解析】美洲变种小麦在欧洲广泛种植后,普通民众也能较为容易地获得白面包,从而改善了欧洲民众的饮食结构,故选A项;一种小麦的种植并不能从根本上解决欧洲的饥饿问题,“解决了”的说法太绝对,排除B项;贫富分化涉及到收入分配、财产占有、社会福利等多个复杂层面,一种小麦的种植和相关食品的普及不会缓解贫富分化,排除C项;美洲变种小麦的种植和白面包的普及不会改变不同社会成员的经济地位,社会阶层结构中的位置也难以随之变动,排除D项。

14.【答案】C【解析】土豆作为一种新的蔬菜进入欧洲人的视野,并且在植物志中出现也说明人们开始关注它。这表明新航路开辟后,外来物种土豆影响了欧洲人的生活,它成为欧洲人生活中出现的新事物,故选C项;新航路开辟后,世界逐渐连为一体,但世界市场并未形成,排除A项;材料没有提到农业生产的组织形式、土地利用方式、农业技术等方面因为土豆的出现而发生变化,无法推断出改变了欧洲农业经营模式,排除B项;材料只是说土豆出现在植物志里,不能就此推断出欧洲出现研究土豆热,排除D 项。

15.【答案】C【解析】左图中基督为门徒洗脚体现了他的谦卑和平等意识,右图中教皇让国王亲吻其脚彰显教皇高高在上和教会特殊权力。通过将基督的谦卑和教皇的傲慢进行对比,画家批判了教会凭借特权而表现出的不合理、傲慢的行为,故选C项;两幅插画呈现了基督和教皇的不同行为举止,没有对世界和人类如何被创造这类神学创世学说的否定表达,排除A项;17-18世纪的启蒙运动的核心是理性主义,强调运用理性思考和科学方法去认识世界、判断事物,而插画创作于1521年,此时启蒙运动尚未开始,还未到传播理性主义思想的时期,排除B项;两幅插画围绕基督和教皇的行为对比展开,没有反映民族情感的凝聚、国家主权的相关理念,也没有对共同文化等促进民族国家形成的要素进行表达,因此无法得出推动民族国家形成的结论,排除D项。

16.【答案】B【解析】题干提到18-19世纪法国人对猫的态度从厌恶转为接受,甚至文人贬低狗以夸赞猫,这一转变的时间段与启蒙运动(18世纪)高度重合,启蒙运动强调理性、自由和个人独立,反对传统权威和盲从,猫的独立性恰好契合这一价值取向,促使人们重新审视动物的象征意义,反映出启蒙思想对价值观的深刻影响,故选B项;科学革命集中于16-17世纪,主要推动自然科学进步,与宠物态度的情感变化无直接关联,排除A项;18-19世纪法国政治变革如大革命虽影响深远,但材料未涉及民族国家意识或政治认同的内容,排除C项;物质水平提高可能影响生活方式,但材料强调文人主动的价值取向转变,而非经济条件驱动的雅趣改变,排除D项。

二、非选择题

17.【答案】

(1)影响:促进了国防工业的发展;改善了工业经济的布局;促使内地工业迅速崛起;(4分,答出两点即可)总体上不利于城市化发展。(2分)

(2)原因:科学有效的企业搬迁;产品方向和产业结构的调整;对外开放的良好契机;国家的优惠政策和扶持;企业员工艰苦奋斗的精神。(6分,答出三点即可)

【解析】

(1)据材料一“其核心是在大后方建设和发展以军工为核心的重工业基地”并结合基础知识可知,促进了国防工业的发展;据材料一“大批工厂企业、职工、干部等从东部一线地区迁到内地山区”并结合基础知识可知,改善了工业经济的布局;据材料一“促使内地工业迅速崛起”可知,促进内地工业迅速崛起;据材料一“中国的城市化总体上呈现停滞状态”并结合基础知识可知,总体上不利于城市化发展。

(2)据材料二“三线调整改造的主要任务是“脱险搬迁'”并结合基础知识可知,科学有效的企业搬迁;据材料二“积极尝试······产品方向和产业结构调整”并结合基础知识可知,产品方向和产业结构的调整;据材料二“实施了一系列优惠和扶持政策”可知,国家的优惠政策和扶持,据材料二“经济特区和开放城市兴办了1200多个窗口”并结合基础知识可知,改革开放的良好契机;据材料二“三线人发挥了艰苦奋斗再创新天地的精神”并结合基础知识可知,企业员工艰苦奋斗的精神。

18.【答案】

(1)变化:由繁盛到普遍衰败;由各区域的政治经济中心变为教会各辖区的管理中心。(4分)

原因:日耳曼人对城市的破坏;自然经济(庄园经济)阻碍了工商业的发展;基督教势力的广泛影响。(4分,任答2点即可)

(2)进步意义:打击了封建主的统治,促进城市的自治和人身自由;有利于加强王权,结束封建割据,实现国家统一,促进民族国家兴起;促使市民阶层的兴起和议会制度的出现,为近代民主政治的建立奠定了基础;推动西欧封建制度的解体和资本主义的发展,有利于社会转型。(6分,任答3点即可)

【解析】

(1)第一小问变化,据材料一“古典时期繁盛的城市生活难觅踪迹”“中世纪早期,欧洲尚未脱离......衰败与荒凉”可知,由繁盛到普遍衰败;据材料一“每个主教管辖区实际上相当于一个城市”“城市本身在世俗管理方面的作用不复存在”可知,由各区域的政治经济中心变为教会各辖区的管理中心。第二小问原因,据材料一“尚未脱离蛮族入侵后的衰败与荒凉”可知,日耳曼人对城市的破坏;据材料一“生产力低下的自然经济条件下,手工业生产和商品经济远未发展起来”并结合中世纪欧洲的庄园经济可知,自然经济(庄园经济)阻碍了工商业的发展;据材料一“那些幸存的罗马城市,多是主教的驻节地”可知,基督教势力的广泛影响。

(2)据材料二“为了工商业的发展,城市反对封建割据,支持王权,因此与王权结盟”并结合中世纪后期欧洲王权的发展可知,打击了封建主的统治,促进城市的自治和人身自由及有利于加强王权,结束封建割据,实现国家统一,促进民族国家兴起;据材料二“市民阶级参与政治,也促进了议会制度的出现”可知,促使市民阶层的兴起和议会制度的出现,为近代民主政治的建立奠定了基础;结合中古西欧的政治发展趋势可知,推动西欧封建制度的解体和资本主义的发展,有利于社会转型。

19.【答案】

(1)有利条件:新航路开辟,世界各地联系日益加强;西班牙殖民者的鼓励;中国海禁政策的调整;中国传统手工业技术的先进与不断发展。(4分,任答两点即可)

特点:带有一定殖民色彩;范围广、航程远;持续时间长;西班牙处于主导地位;贸易中,中国提供商品,美洲提供银币(中国处于出超地位)。(4分,任答两点即可)

(2)影响:促进了商品经济的繁荣发展;促进了中国的白银货币化进程;美洲高产作物的传播在一定程度上缓解了中国人地矛盾,推动了人口的快速增加和封建王朝的发展;丰富了中国人民的饮食结构,对传统生活习惯产生一定影响(6分,任答三点即可)

【解析】

(1)第一小问有利条件,据材料一明政府对“'臣服于天朝上国德行的'西方国家”排除在禁止贸易之列,可知明政府调整了海禁政策;据材料一“西属美洲的贵族以穿中国丝绸的衣服为荣耀,瓷器甚至成为观赏的艺术珍品”可知,中国手工业品在海外市场备受欢迎,反映了中国传统手工业技术的先进和不断发展;据材料一"1565""1567""1571""西班牙”等信息可知,马尼拉大帆船贸易开始于新航路开辟后,世界各地联系日益加强,西班牙殖民者在菲律宾建立殖民统治后,积极鼓励海外贸易。第二小问特点,据材料一“1565年,西班牙在菲律宾建立殖民统治后,很快在马尼拉建立了亚洲贸易总部,并积极招揽中国商人”可知,马尼拉大帆船贸易是新航路开辟后西班牙殖民贸易的一部分,说明其带有一定的殖民色彩,且西班牙处于主导地位;据材料一“马尼拉大帆船贸易持续了两个半世纪”可知,该贸易持续时间长;据材料一“用白银交易丝绸、瓷器后再花费六个月时间的返回阿卡普尔科”“经由菲律宾流入中国的美洲白银总计约为4000万两”可知,马尼拉大帆船贸易中中国提供丝绸、瓷器等商品,美洲提供白银,中国处于出超地位;据材料二“跨越太平洋的马尼拉大帆船航路,沟通了中国与美洲、欧洲的贸易圈”可知,马尼拉大帆船贸易沟通欧洲、亚洲、美洲,范围广、航程远。(2)据材料一“经由菲律宾流入中国的美洲白银总计约为4000万两”可知,马尼拉大

帆船贸易中中国处于出超地位,获取大量白银,一方面促进了商品经济的繁荣和发展,另一方面推动了中国的白银货币化进程;据材料二“番薯、马铃薯、玉米、西红柿、烟草等,经过商人被带入中国并广泛传播”可知,美洲高产作物随着该贸易传入中国,在一定程度上缓解了中国的人地矛盾,推动了人口快速增加和封建王朝发展,同时也丰富了中国人民的饮食结构,对传统生活习惯产生了一定影响。

20.【答案】

示例一

看法:文艺复兴是世界近代史的开端。(2分)

论证:14世纪时,欧洲商品经济得到发展,意大利出现了资本主义萌芽。在佛罗伦萨等城市的富商和资产阶级资助下,文艺巨匠们以学习和恢复希腊罗马古典文化为号召,创立了符合新兴资产阶级需要的新文化,部分意大利学者认为自己处于一个新时代的开端。文艺复兴宣扬和传播了人文主义精神,为宗教改革提供了思想先导和理论准备;人文主义者重视发挥人的才智和创造力,提倡探索人与自然的奥秘,助推了新航路的开辟和近代自然科学的兴起。文艺复兴解放了长期被宗教戒律压抑和禁锢的人性,打击了天主教会思想权威,从意识形态角度加速了封建社会的解体。(8分)

总之,文艺复兴是宗教改革、科学革命和新航路开辟等一系列事件的先导,为欧洲全面的社会转型奠定了思想根基,也成为人类历史走出中古时代的先声,应作为世界近代史的开端。(2分)

示例二

看法:英国资产阶级革命是世界近代史的开端。(2分)

论证:16-17世纪,英国资产阶级和新贵族在经济上日益强大,他们以议会为基地,向专制王权发起挑战。自1640年革命爆发,英国革命势力和封建势力经历了反复斗争,1688年发生的“光荣革命”巩固了革命成果。“光荣革命”后,英国君主立宪制逐步形成。英国革命为其他国家推翻封建势力的革命提供了榜样和借鉴,革命后形成的代议制政体、政党制度等为近代资本主义国家所效仿。革命使英国走上资本主义道路,其相对于法国等封建国家的优势愈发明显,英国逐渐成为“日不落帝国”。革命也为工业革命的发生扫除了制度上的障碍,使英国成为第一个迈进工业社会的国家。(8分)

综上所述,英国资产阶级革命是一场资产阶级势力和没落的封建统治力量的较量,资产阶级最终获得了胜利。英国革命后,资本主义取代封建主义在世界范围内成为不可抗拒的时代洪流。(2分)

同课章节目录