上海海事大学附属北蔡高级中学2024-2025学年高一下学期期中考试 历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 上海海事大学附属北蔡高级中学2024-2025学年高一下学期期中考试 历史试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 411.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

海大附中2024学年度第二学期高一历史期中试卷

班级: 学号: 姓名:

总值:100分 时间:60分钟

一、知人论世(22分)

如今我们评价徐继畲这位历史人物,住往以“开眼看世界”称许之,但若要“知人论世”,更需回到历史现场去理解其“开眼”之难能可贵。

材料一:二百年全盛之国威,乃为七万里外之逆夷所图......兴言及此,令人发指背裂,泣下沾衣。

-徐继畲《玫赵盘文明经谢石珊孝廉书》(1841年)

材料二;米利坚合众以为国,幅员万里,不设王侯之号,不循世及之规,公器付之公论,创古今未有之局,一何奇也!泰西古今人物,能不以华盛顿为称首式;

-徐继畲《瀛环志略》(1848年)

1.材料一中,徐继畲写下“发指背裂,泣下沾衣”,最有可能是哪一事件引发的?( )(2分)

A.鸦片战争 B.第二次鸦片战争 C.甲午战争 D.八国联军侵华战争

2.材料二中反映了徐继畲怎样的思想?()(双选)(6分)

A.肯定美国的总统制和民主共和制度

B.有了解中国以外的西方国家的意识

C.借抬高美国制度来贬低鸦片战争中侵华的英国

D.用中国传统既有概念加以解释西方制度体现了中西融合

材料三:1850年,福州作为五个通商口岸之一,英国人得以依据《南京条约》及善后条款要求入城租地居住,引发中英神光寺交涉事件。当时如林则徐也作为福建本地人的立场,“倡议驱西商出城,贵公(注:徐继畲)畏葸(注:畏惧)”强烈要求时任巡抚的徐继畲强硬驱逐英国人,最后甚至活动北京的同乡官员上《奏参徐继畲办理神光寺畏蕙无方折》等加以围攻,批评其“夷人恃强构衅,大吏抚驭无方”,导致徐继畲被罢免。

-改编自刘贯文《徐继畲落职罢官考》(1995年)

材料四:现在学习天文算学之员,均系已成之材,汉文无不通晓,汉教习自可不设,但亦必须有群情宗仰之一人在彼指引开导,庶学者有所票承,否则该馆只有洋人讲贯,而中国无师表之人······臣等公同商酌,惟有臣徐继角老成望重,品德兼优,足为士林矜式(榜样)。拟请旨饬派徐继畲作为总管同文馆事务大臣,以专稽查而资表单。

-总理衙门大臣奏折(1867年)

材料五:前清道戒之际,海氛初编,英人百计狡裳,当事者单狙于侈大,不能究厥底越,或失则激,往往有之。先生(注:徐继畲)莅闽久,务得其强弱胜负之所以然,而不为旦夕功,曲意咨访,随事防维、大要不胫启衅端······先生著《瀛环志略》,板藏同大馆平行世,见者亦不之重(不重视),自东瀛(日本)翻本出,而坊肆乃流传殆遍,盖人心之好尚如此。

-阎锡山为徐继畲《松龛先生全集》所作序(1915年)

3.材料三中提到“福州作为五个通商口岸之一”,福州是什么时候、如何成为通商口岸的?请说明涉及的战争、不平等条约和与通商口岸相关内容。(6分)

4.综合材料三至材料五,你认为徐继畬所得到的评价分别是什么?(6分)这些评价受到哪方面的影响?(2分)

二、漫画中的辛亥(23分)

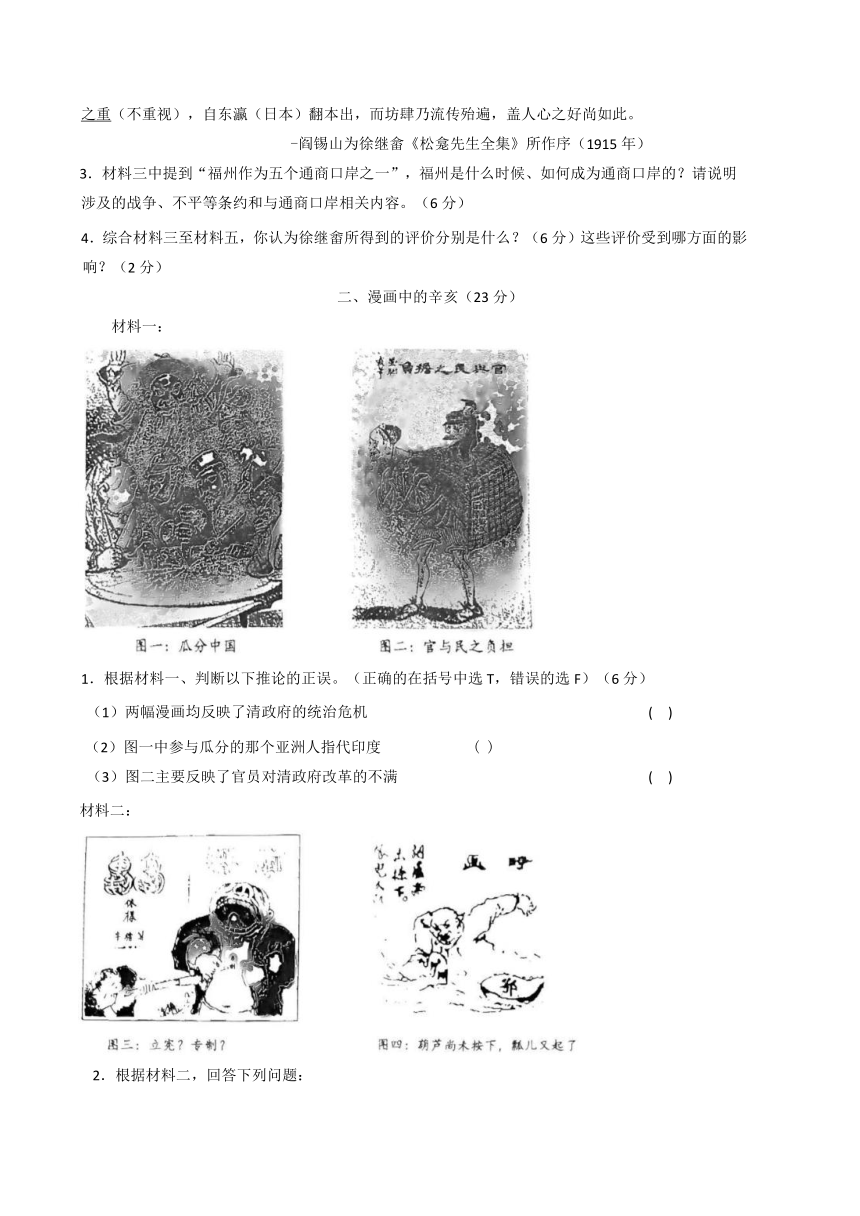

材料一:

1.根据材料一、判断以下推论的正误。(正确的在括号中选T,错误的选F)(6分)

(1)两幅漫画均反映了清政府的统治危机 ( )

(2)图一中参与瓜分的那个亚洲人指代印度 ( )

(3)图二主要反映了官员对清政府改革的不满 ( )

材料二:

2.根据材料二,回答下列问题:

(1)图三中老人口含“立宪”,胸前却写着“专制”,意在讽刺清政府推行改革的动机是 ,最终导致的结果是 。(6分)

(2)图四中写着“川”字的葫芦指()(3分)

A.武昌起义 B.黄花岗起义 C.保路运动 D.义和团运动

3.有人认为“清朝统治的垮台完全是武昌首义之功”,你是否认同(2分)?并说明理由。(6分)

三、回到五四现场(21分)

材料一:当时美国公使首席秘书恰好轮到担任东交民巷的警长。他觉得没什么理由阻止学生前进,因为他们没有武装,秩序井然,除了递交信件以外没有其他要求。

----摘自1919年5月10日《字林西报周刊》

材料二:大家(学生)决定先找日本帝国主义算账,他们从东交民巷西口进去,首先就遭到美帝国主义的阻拦。

-摘自华岗《五四运动史》

材料三:5月5日(应为4日)一群学生在使馆门口内出现,宣称要见我。那天我正好去门头沟寺庙旅行,所以没有见到他们。后来事实证明,他们的旅行示威是创造历史的广泛的学生运动的第一。

-摘自时任美国驻华公使芮恩施回忆录

1.五四运动发生的时间用民国纪年法表示是()(2分)

A.民国六年 B.民国七年 C.民国八年 D.民国九年

2.五四运动中爱国学生高喊的口号是( )(3分)

A.打倒列强,除军阀 B.外争主权,内除国贼

C.打土豪,分田地 D.停止内战,一致抗日

3.比较材料一、二记述的内容,指出它们观点上的分歧(4分),并说明两份材料产生分歧的原因(5分)。

4.材料三是否足以消除上述分歧?(1分)为什么?(6分)

四、西方冲击下的近代中国(34分)

1.近代中国在不同时期学习西方的侧重点各有不同,五四运动之前大致经历了从“器物”到“制度”再到思想文化三个层面的变化。这种变化主要缘于()(3分)

A.对西学认知的程度 B.社会变革进程的需求

C.政府推行西学的力度 D.传统文化势力的强弱

每个人眼中都有一个不一样的“近代中国”,辨析历史解释,不断接近历史真相

材料一:1793年英国马戛尔尼使团礼物(部分):牛顿发明的天律望远镜:反映探险最新成果的地球仪;节省人力的新式机器:弹炮、毛瑟枪等新式式器;英国最大的军规模型······

1793年轮隆皇帝给英国使团的回礼(部分):珐琅、珍宝、玉器、漆器;花缎等丝织品:画册、鼻烟壶、扇、签;普洱茶和各色食品等······

---据《1793乾隆英使觐见记》材料整理

材料二:费正清认为,西方是中国近代转型的推动者。鸦片战争以后西方的“冲击”几乎--夜之间改变了中国社会的走向与中国思想主题······

-摘编自费正清等著《中国对西方的反应》

材料三:近代中国历史的特征并非是一种对西方的被动反应,而是一场应付内外挑战的主动奋斗,将一个古老帝国改进成一个近代民族国家。

- 摘自徐中约《中国的奋千》

2.列举在列强“冲击”下,近代中国被迫签订的不平等条约三例。(6分)

3.列举19世纪60年代到20世纪初,“将古老的中国改造成近代民族国家”的重要史实两例。(4分)

4.根据材料一并结合所学知识,概述造成两国礼单差异的主要历史因素有哪些?(6分)

5.结合材料与所学知识,选择一个视角(动机与后果、主观与客观等),以中国近代化的探索为主题,谈谈你的认识。(15分)

海大附中2024学年度第二学期高一历史期中试卷答案

一、知人论世(22分)

1.A。1841年,鸦片战争正在进行,中国在战争中的失利使徐继畬写下“发指背裂,泣下沾衣”,A正确;第二次鸦片战争始于1856年,B错误;甲午战争始于1894年,C错误;八国联军侵华战争始于1900年,D错误。

2.AB。材料二徐继畬肯定美国“不设王侯之号,不循世及之规,公器付之公论”,体现出他肯定美国的总统制和民主共和制度,也表明他有了解中国以外西方国家的意识,A、B正确;材料未体现借抬高美国制度贬低英国,C错误;材料没有用中国传统概念解释西方制度,D错误。

3.1842年,鸦片战争中国战败,被迫签订《南京条约》。该条约规定开放广州、厦门、福州、宁波、上海五处为通商口岸,福州由此成为通商口岸。(6分)

4.评价:材料三中,林则徐等认为徐继畲在中英神光寺交涉事件中“畏葸无方”,对英国人态度软弱;材料四中,总理衙门大臣认为徐继畬老成望重,品德兼优,适合担任总管同文馆事务大臣;材料五中,阎锡山认为徐继畬了解西方情况,著有《瀛环志略》,但当时未受重视,后来在日本翻印后才广泛流传。(6分)

影响因素:这些评价受到时代背景、评价者立场和个人认知等方面的影响。(2分)

二、漫画中的辛亥(23分)

1.(1)T。图一“瓜分中国”反映列强侵略,图二“官与民之负担”体现清政府统治下民众负担沉重,都反映了清政府的统治危机。

(2)F。图一中参与瓜分的亚洲人指代日本。

(3)F。图二主要反映了民众对清政府统治下沉重负担的不满。

2.(1)借立宪之名,行专制之实;引发立宪派与民众的不满,加速了清朝统治的崩溃。(6分)

(2)C。图四中写着“川”字的葫芦指保路运动。四川保路运动是清末四川人民维护路权的斗争运动,为武昌起义创造了有利条件。

3.观点:不认同。(2分)

理由:武昌首义在清朝统治的垮台中起到了关键的推动作用,武昌起义后全国十几个省纷纷响应,极大地动摇了清朝的统治根基。但清朝统治的垮台是多种因素共同作用的结果。在这之前,民族危机不断加深,清政府的腐朽统治引发了民众的强烈不满,义和团运动等显示出民众的反抗力量;资产阶级革命派长期进行革命宣传和组织活动,为推翻清朝统治做了思想和组织准备;清末新政和预备立宪的失败,进一步激化了社会矛盾,使更多人对清政府失去信心。所以不能将清朝统治垮台完全归功于武昌首义。(6分)

三、回到五四现场(21分)

1.C。1912年为民国元年,1919年是民国八年,C正确。

2.B。五四运动中爱国学生高喊“外争主权,内除国贼”的口号,B 正确;“打倒列强,除军阀”是国民大革命时期的口号,A错误;“打土豪,分田地”是土地革命时期的口号,C错误;“停止内战,一致抗日”是20世纪30年代的口号,D错误。

3.观点分歧:材料一认为美国公使首席秘书觉得没理由阻止学生前进,因为学生没有武装且秩序井然;材料二则称学生从东交民巷西口进去时首先遭到美帝国主义的阻拦。(4分)

原因:立场和视角不同。材料一出自《字林西报周刊》,可能更倾向于维护西方立场,淡化美国对学生运动的阻碍;材料二出自华岗的《五四运动史》,是从中国的立场出发,强调美国对学生运动的干涉,所以二者对同一事件的描述和观点存在差异。(5分)

4.观点:不足以消除分歧。(1分)

原因:材料三只是美国驻华公使芮恩施对学生运动的部分回忆,他当时不在现场,没有亲眼见到学生,且其作为美国公使,立场上可能存在一定偏向性。所以无法仅凭他的回忆消除材料一和材料二中关于美国对学生运动态度的分歧。(6分)

四、西方冲击下的近代中国(34分)

1.B。近代中国学习西方从“器物”到“制度”再到思想文化的变化,主要缘于社会变革进程的需求,B正确;对西学认知程度是变化的表现,不是原因,A错误;政府推行西学的力度在不同时期有所不同,但不是主要原因,C错误;传统文化势力强弱不是主要影响因素,D 错误。

2.《南京条约》,1842年签订,割香港岛给英国,赔款2100万银元,开放通商口岸等;《马关条约》,1895年签订,割辽东半岛、台湾全岛及所有附属各岛屿、澎湖列岛给日本,赔款白银二亿两等;《辛丑条约》,1901年签订,清政府赔款白银4.5亿两,划定北京东交民巷为“使馆界”等。(6分)

3.洋务运动,19世纪60-90年代,引进西方先进技术,创办近代军事和民用工业等,开启了中国近代化进程;戊戌变法,1898年,主张学习西方政治制度,实行君主立宪,在社会上起到了思想启蒙的作用。(4分)

4.英国方面,18世纪末英国已开始工业革命,在科技、军事、工业等方面取得较大发展,注重展示先进科技成果和军事力量,所以礼单中有天律望远镜、新式机器、新式武器等;中国方面,当时处于封建社会晚期,自然经济占主导,传统手工业发达,注重礼仪和文化,所以回礼多为传统的手工业品、文化艺术品和食品等。(6分)

5.示例:从主观与客观视角认识中国近代化的探索

主观上,中国近代化探索是中国人为改变国家命运、实现民族复兴而主动进行的奋斗。从洋务派发起洋务运动,引进西方技术创办近代企业,主观目的是维护清朝统治,富国强兵;到维新派发动戊戌变法,试图通过改革建立君主立宪制,发展资本主义;再到革命派领导辛亥革命,推翻清王朝,建立中华民国,都是中国人主动学习西方,探索适合中国发展道路的尝试。

客观上,西方列强的侵略给中国带来了巨大灾难,但也在一定程度上推动了中国近代化进程。西方的冲击打破了中国原有的社会结构和经济模式,促使中国自然经济逐渐解体,为近代工业的发展创造了条件。西方的思想文化、政治制度等传入中国,也冲击了传统观念,激发了中国人的民族意识和变革意识。

然而,中国近代化探索过程充满曲折。主观上,由于封建势力的强大、资产阶级的软弱性等因素,各阶层的探索未能完全实现预期目标。如洋务运动只学习西方技术,不改变封建制度,最终失败;戊戌变法因触动顽固派利益,仅持续百日便宣告失败。客观上,西方列强并不希望中国真正强大,对中国的近代化进行了诸多限制和破坏。

总之,中国近代化的探索是在主观努力和客观冲击相互交织下进行的。虽然过程艰难,但中国人的不懈探索为中国的现代化奠定了基础,推动了中国社会的进步。(15分,围绕所选视角,史论结合,逻辑清晰,根据论述情况酌情给分)

班级: 学号: 姓名:

总值:100分 时间:60分钟

一、知人论世(22分)

如今我们评价徐继畲这位历史人物,住往以“开眼看世界”称许之,但若要“知人论世”,更需回到历史现场去理解其“开眼”之难能可贵。

材料一:二百年全盛之国威,乃为七万里外之逆夷所图......兴言及此,令人发指背裂,泣下沾衣。

-徐继畲《玫赵盘文明经谢石珊孝廉书》(1841年)

材料二;米利坚合众以为国,幅员万里,不设王侯之号,不循世及之规,公器付之公论,创古今未有之局,一何奇也!泰西古今人物,能不以华盛顿为称首式;

-徐继畲《瀛环志略》(1848年)

1.材料一中,徐继畲写下“发指背裂,泣下沾衣”,最有可能是哪一事件引发的?( )(2分)

A.鸦片战争 B.第二次鸦片战争 C.甲午战争 D.八国联军侵华战争

2.材料二中反映了徐继畲怎样的思想?()(双选)(6分)

A.肯定美国的总统制和民主共和制度

B.有了解中国以外的西方国家的意识

C.借抬高美国制度来贬低鸦片战争中侵华的英国

D.用中国传统既有概念加以解释西方制度体现了中西融合

材料三:1850年,福州作为五个通商口岸之一,英国人得以依据《南京条约》及善后条款要求入城租地居住,引发中英神光寺交涉事件。当时如林则徐也作为福建本地人的立场,“倡议驱西商出城,贵公(注:徐继畲)畏葸(注:畏惧)”强烈要求时任巡抚的徐继畲强硬驱逐英国人,最后甚至活动北京的同乡官员上《奏参徐继畲办理神光寺畏蕙无方折》等加以围攻,批评其“夷人恃强构衅,大吏抚驭无方”,导致徐继畲被罢免。

-改编自刘贯文《徐继畲落职罢官考》(1995年)

材料四:现在学习天文算学之员,均系已成之材,汉文无不通晓,汉教习自可不设,但亦必须有群情宗仰之一人在彼指引开导,庶学者有所票承,否则该馆只有洋人讲贯,而中国无师表之人······臣等公同商酌,惟有臣徐继角老成望重,品德兼优,足为士林矜式(榜样)。拟请旨饬派徐继畲作为总管同文馆事务大臣,以专稽查而资表单。

-总理衙门大臣奏折(1867年)

材料五:前清道戒之际,海氛初编,英人百计狡裳,当事者单狙于侈大,不能究厥底越,或失则激,往往有之。先生(注:徐继畲)莅闽久,务得其强弱胜负之所以然,而不为旦夕功,曲意咨访,随事防维、大要不胫启衅端······先生著《瀛环志略》,板藏同大馆平行世,见者亦不之重(不重视),自东瀛(日本)翻本出,而坊肆乃流传殆遍,盖人心之好尚如此。

-阎锡山为徐继畲《松龛先生全集》所作序(1915年)

3.材料三中提到“福州作为五个通商口岸之一”,福州是什么时候、如何成为通商口岸的?请说明涉及的战争、不平等条约和与通商口岸相关内容。(6分)

4.综合材料三至材料五,你认为徐继畬所得到的评价分别是什么?(6分)这些评价受到哪方面的影响?(2分)

二、漫画中的辛亥(23分)

材料一:

1.根据材料一、判断以下推论的正误。(正确的在括号中选T,错误的选F)(6分)

(1)两幅漫画均反映了清政府的统治危机 ( )

(2)图一中参与瓜分的那个亚洲人指代印度 ( )

(3)图二主要反映了官员对清政府改革的不满 ( )

材料二:

2.根据材料二,回答下列问题:

(1)图三中老人口含“立宪”,胸前却写着“专制”,意在讽刺清政府推行改革的动机是 ,最终导致的结果是 。(6分)

(2)图四中写着“川”字的葫芦指()(3分)

A.武昌起义 B.黄花岗起义 C.保路运动 D.义和团运动

3.有人认为“清朝统治的垮台完全是武昌首义之功”,你是否认同(2分)?并说明理由。(6分)

三、回到五四现场(21分)

材料一:当时美国公使首席秘书恰好轮到担任东交民巷的警长。他觉得没什么理由阻止学生前进,因为他们没有武装,秩序井然,除了递交信件以外没有其他要求。

----摘自1919年5月10日《字林西报周刊》

材料二:大家(学生)决定先找日本帝国主义算账,他们从东交民巷西口进去,首先就遭到美帝国主义的阻拦。

-摘自华岗《五四运动史》

材料三:5月5日(应为4日)一群学生在使馆门口内出现,宣称要见我。那天我正好去门头沟寺庙旅行,所以没有见到他们。后来事实证明,他们的旅行示威是创造历史的广泛的学生运动的第一。

-摘自时任美国驻华公使芮恩施回忆录

1.五四运动发生的时间用民国纪年法表示是()(2分)

A.民国六年 B.民国七年 C.民国八年 D.民国九年

2.五四运动中爱国学生高喊的口号是( )(3分)

A.打倒列强,除军阀 B.外争主权,内除国贼

C.打土豪,分田地 D.停止内战,一致抗日

3.比较材料一、二记述的内容,指出它们观点上的分歧(4分),并说明两份材料产生分歧的原因(5分)。

4.材料三是否足以消除上述分歧?(1分)为什么?(6分)

四、西方冲击下的近代中国(34分)

1.近代中国在不同时期学习西方的侧重点各有不同,五四运动之前大致经历了从“器物”到“制度”再到思想文化三个层面的变化。这种变化主要缘于()(3分)

A.对西学认知的程度 B.社会变革进程的需求

C.政府推行西学的力度 D.传统文化势力的强弱

每个人眼中都有一个不一样的“近代中国”,辨析历史解释,不断接近历史真相

材料一:1793年英国马戛尔尼使团礼物(部分):牛顿发明的天律望远镜:反映探险最新成果的地球仪;节省人力的新式机器:弹炮、毛瑟枪等新式式器;英国最大的军规模型······

1793年轮隆皇帝给英国使团的回礼(部分):珐琅、珍宝、玉器、漆器;花缎等丝织品:画册、鼻烟壶、扇、签;普洱茶和各色食品等······

---据《1793乾隆英使觐见记》材料整理

材料二:费正清认为,西方是中国近代转型的推动者。鸦片战争以后西方的“冲击”几乎--夜之间改变了中国社会的走向与中国思想主题······

-摘编自费正清等著《中国对西方的反应》

材料三:近代中国历史的特征并非是一种对西方的被动反应,而是一场应付内外挑战的主动奋斗,将一个古老帝国改进成一个近代民族国家。

- 摘自徐中约《中国的奋千》

2.列举在列强“冲击”下,近代中国被迫签订的不平等条约三例。(6分)

3.列举19世纪60年代到20世纪初,“将古老的中国改造成近代民族国家”的重要史实两例。(4分)

4.根据材料一并结合所学知识,概述造成两国礼单差异的主要历史因素有哪些?(6分)

5.结合材料与所学知识,选择一个视角(动机与后果、主观与客观等),以中国近代化的探索为主题,谈谈你的认识。(15分)

海大附中2024学年度第二学期高一历史期中试卷答案

一、知人论世(22分)

1.A。1841年,鸦片战争正在进行,中国在战争中的失利使徐继畬写下“发指背裂,泣下沾衣”,A正确;第二次鸦片战争始于1856年,B错误;甲午战争始于1894年,C错误;八国联军侵华战争始于1900年,D错误。

2.AB。材料二徐继畬肯定美国“不设王侯之号,不循世及之规,公器付之公论”,体现出他肯定美国的总统制和民主共和制度,也表明他有了解中国以外西方国家的意识,A、B正确;材料未体现借抬高美国制度贬低英国,C错误;材料没有用中国传统概念解释西方制度,D错误。

3.1842年,鸦片战争中国战败,被迫签订《南京条约》。该条约规定开放广州、厦门、福州、宁波、上海五处为通商口岸,福州由此成为通商口岸。(6分)

4.评价:材料三中,林则徐等认为徐继畲在中英神光寺交涉事件中“畏葸无方”,对英国人态度软弱;材料四中,总理衙门大臣认为徐继畬老成望重,品德兼优,适合担任总管同文馆事务大臣;材料五中,阎锡山认为徐继畬了解西方情况,著有《瀛环志略》,但当时未受重视,后来在日本翻印后才广泛流传。(6分)

影响因素:这些评价受到时代背景、评价者立场和个人认知等方面的影响。(2分)

二、漫画中的辛亥(23分)

1.(1)T。图一“瓜分中国”反映列强侵略,图二“官与民之负担”体现清政府统治下民众负担沉重,都反映了清政府的统治危机。

(2)F。图一中参与瓜分的亚洲人指代日本。

(3)F。图二主要反映了民众对清政府统治下沉重负担的不满。

2.(1)借立宪之名,行专制之实;引发立宪派与民众的不满,加速了清朝统治的崩溃。(6分)

(2)C。图四中写着“川”字的葫芦指保路运动。四川保路运动是清末四川人民维护路权的斗争运动,为武昌起义创造了有利条件。

3.观点:不认同。(2分)

理由:武昌首义在清朝统治的垮台中起到了关键的推动作用,武昌起义后全国十几个省纷纷响应,极大地动摇了清朝的统治根基。但清朝统治的垮台是多种因素共同作用的结果。在这之前,民族危机不断加深,清政府的腐朽统治引发了民众的强烈不满,义和团运动等显示出民众的反抗力量;资产阶级革命派长期进行革命宣传和组织活动,为推翻清朝统治做了思想和组织准备;清末新政和预备立宪的失败,进一步激化了社会矛盾,使更多人对清政府失去信心。所以不能将清朝统治垮台完全归功于武昌首义。(6分)

三、回到五四现场(21分)

1.C。1912年为民国元年,1919年是民国八年,C正确。

2.B。五四运动中爱国学生高喊“外争主权,内除国贼”的口号,B 正确;“打倒列强,除军阀”是国民大革命时期的口号,A错误;“打土豪,分田地”是土地革命时期的口号,C错误;“停止内战,一致抗日”是20世纪30年代的口号,D错误。

3.观点分歧:材料一认为美国公使首席秘书觉得没理由阻止学生前进,因为学生没有武装且秩序井然;材料二则称学生从东交民巷西口进去时首先遭到美帝国主义的阻拦。(4分)

原因:立场和视角不同。材料一出自《字林西报周刊》,可能更倾向于维护西方立场,淡化美国对学生运动的阻碍;材料二出自华岗的《五四运动史》,是从中国的立场出发,强调美国对学生运动的干涉,所以二者对同一事件的描述和观点存在差异。(5分)

4.观点:不足以消除分歧。(1分)

原因:材料三只是美国驻华公使芮恩施对学生运动的部分回忆,他当时不在现场,没有亲眼见到学生,且其作为美国公使,立场上可能存在一定偏向性。所以无法仅凭他的回忆消除材料一和材料二中关于美国对学生运动态度的分歧。(6分)

四、西方冲击下的近代中国(34分)

1.B。近代中国学习西方从“器物”到“制度”再到思想文化的变化,主要缘于社会变革进程的需求,B正确;对西学认知程度是变化的表现,不是原因,A错误;政府推行西学的力度在不同时期有所不同,但不是主要原因,C错误;传统文化势力强弱不是主要影响因素,D 错误。

2.《南京条约》,1842年签订,割香港岛给英国,赔款2100万银元,开放通商口岸等;《马关条约》,1895年签订,割辽东半岛、台湾全岛及所有附属各岛屿、澎湖列岛给日本,赔款白银二亿两等;《辛丑条约》,1901年签订,清政府赔款白银4.5亿两,划定北京东交民巷为“使馆界”等。(6分)

3.洋务运动,19世纪60-90年代,引进西方先进技术,创办近代军事和民用工业等,开启了中国近代化进程;戊戌变法,1898年,主张学习西方政治制度,实行君主立宪,在社会上起到了思想启蒙的作用。(4分)

4.英国方面,18世纪末英国已开始工业革命,在科技、军事、工业等方面取得较大发展,注重展示先进科技成果和军事力量,所以礼单中有天律望远镜、新式机器、新式武器等;中国方面,当时处于封建社会晚期,自然经济占主导,传统手工业发达,注重礼仪和文化,所以回礼多为传统的手工业品、文化艺术品和食品等。(6分)

5.示例:从主观与客观视角认识中国近代化的探索

主观上,中国近代化探索是中国人为改变国家命运、实现民族复兴而主动进行的奋斗。从洋务派发起洋务运动,引进西方技术创办近代企业,主观目的是维护清朝统治,富国强兵;到维新派发动戊戌变法,试图通过改革建立君主立宪制,发展资本主义;再到革命派领导辛亥革命,推翻清王朝,建立中华民国,都是中国人主动学习西方,探索适合中国发展道路的尝试。

客观上,西方列强的侵略给中国带来了巨大灾难,但也在一定程度上推动了中国近代化进程。西方的冲击打破了中国原有的社会结构和经济模式,促使中国自然经济逐渐解体,为近代工业的发展创造了条件。西方的思想文化、政治制度等传入中国,也冲击了传统观念,激发了中国人的民族意识和变革意识。

然而,中国近代化探索过程充满曲折。主观上,由于封建势力的强大、资产阶级的软弱性等因素,各阶层的探索未能完全实现预期目标。如洋务运动只学习西方技术,不改变封建制度,最终失败;戊戌变法因触动顽固派利益,仅持续百日便宣告失败。客观上,西方列强并不希望中国真正强大,对中国的近代化进行了诸多限制和破坏。

总之,中国近代化的探索是在主观努力和客观冲击相互交织下进行的。虽然过程艰难,但中国人的不懈探索为中国的现代化奠定了基础,推动了中国社会的进步。(15分,围绕所选视角,史论结合,逻辑清晰,根据论述情况酌情给分)

同课章节目录