江西省上进联考(含金溪县第一中学)2024-2025学年高二下学期期中检测 历史试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 江西省上进联考(含金溪县第一中学)2024-2025学年高二下学期期中检测 历史试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 304.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-23 00:47:09 | ||

图片预览

文档简介

江西省2024-2025学年第二学期期中统一检测

高二历史试卷

试卷共6页,20小题,满分100分。考试用时75分钟。

注意事项:

1.考查范围:选择性必修2第一、二单元占10%,第三单元至第六单元占50%;选择性必修3第一单元至第三单元占40%。

2.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡指定位置上。

3.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

4.考生必须保持答题卡的整洁。考试结束后,请将答题卡交回。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的。

1.《管子·匡君小匡》记载了“深耕均种”的垄作技术,《庄子·天运》描述了桔槔“引之则俯,舍之则仰”的灌溉情景。考古发现三晋铁犁铧与楚国稻田沟渠遗存。这些材料共同印证了春秋战国时期

A.南北经济趋于平衡 B.农业技术系统化演进

C.小农经济占据主导 D.重农抑商政策普遍化

2.考古发现,魏晋南北朝时期邺城冶铁遗址中,出现了六边形竖炉与陶制鼓风管的结合,这可以显著提升炉温;该时期“其矿熔流,刚利乃成”的记载,印证了灌钢法工艺的成熟;同时,蜀地发明的“五明织机”,可同时织造五种色彩的丝线。这说明

A.官营作坊具有显著优势 B.燃料改进大幅提升冶炼质量

C.工具革新提升生产效率 D.新技术在生产领域广泛应用

3.隋唐时期,开元通宝成为全国标准铜钱,但绢帛仍为法定货币;“雇人契”须明确工期、酬劳及违约罚则;民间借贷须立“举钱契”。此类现象表明,隋唐时期

A.经济活动的权责关系制度化 B.资本性借贷有显著发展

C.国家对社会的控制日益严密 D.金属货币出现严重短缺

4.周敦颐融《周易》与道家太极说创立宇宙论,二程提出“性即理”的命题;朱熹倡导“格物致知”,成为理学集大成者,又以《四书》取代汉唐经学,构建“理一分殊”的哲学框架。由此可以看出,宋代儒学

A.在融合中创新发展 B.重视形式逻辑推理

C.逐渐脱离社会实际 D.隐含离经叛道倾向

5.乾隆年间,太医院提倡以导引术强身健体;名医王清任游历义冢(掩埋无主尸骸的墓地)观察残肢,于《医林改错》中绘制脏腑新图,驳斥了“心主思”的旧论;时人谓“医道参天地,导引合阴阳”。这说明当时中医

A.诊断治疗受益于西学东渐 B.解剖学取得突破性进展

C.重视临床而轻视病理研究 D.重视和谐平衡科学防治

6.李鸿章创办轮船招商局,首开“官督商办”之例。开平煤矿采用“官商合办”模式,民间资本可入股分红。上海机器织布局章程载明“不许另立纺纱公司”,实际上民间“仿效私设者不可胜计”。此类现象折射出

A.农本商末观念的根本性转变 B.传统经济结构的瓦解

C.商业经营方式的制度性裂变 D.民间资本实力的雄厚

7.陈独秀在《新青年》创刊号中强调“伦理觉悟为最后觉悟之觉悟”;胡适在《文学改良刍议》中提出“八不主义”。1920年后,李大钊在《新青年》增设“马克思主义研究专号”,称“经济问题的解决是根本解决”;杜亚泉等文化保守主义者则主张“东西文明调和论”。激变时代的文化抉择反映了

A.救亡图存路径的分野 B.传统思想文化的衰亡

C.社会变革基础的广泛 D.民主革命任务的变化

8.民国时期,上海公共租界率先引入有轨电车与公共汽车,南京路上人力车与福特汽车并行;据《申报》统计,1935年北平自行车保有量突破5万辆,而同期全国民用汽车仅有约6.5万辆,且其中多数来源于进口。陇海铁路贯通后,以郑州为中心,形成“棉花专列直通沪港,骡马大车集散四方”的复合运输网络。对此解释合理的是

A.政治局势动荡 B.社会经济结构的变迁

C.思想观念保守 D.对外贸易格局的变化

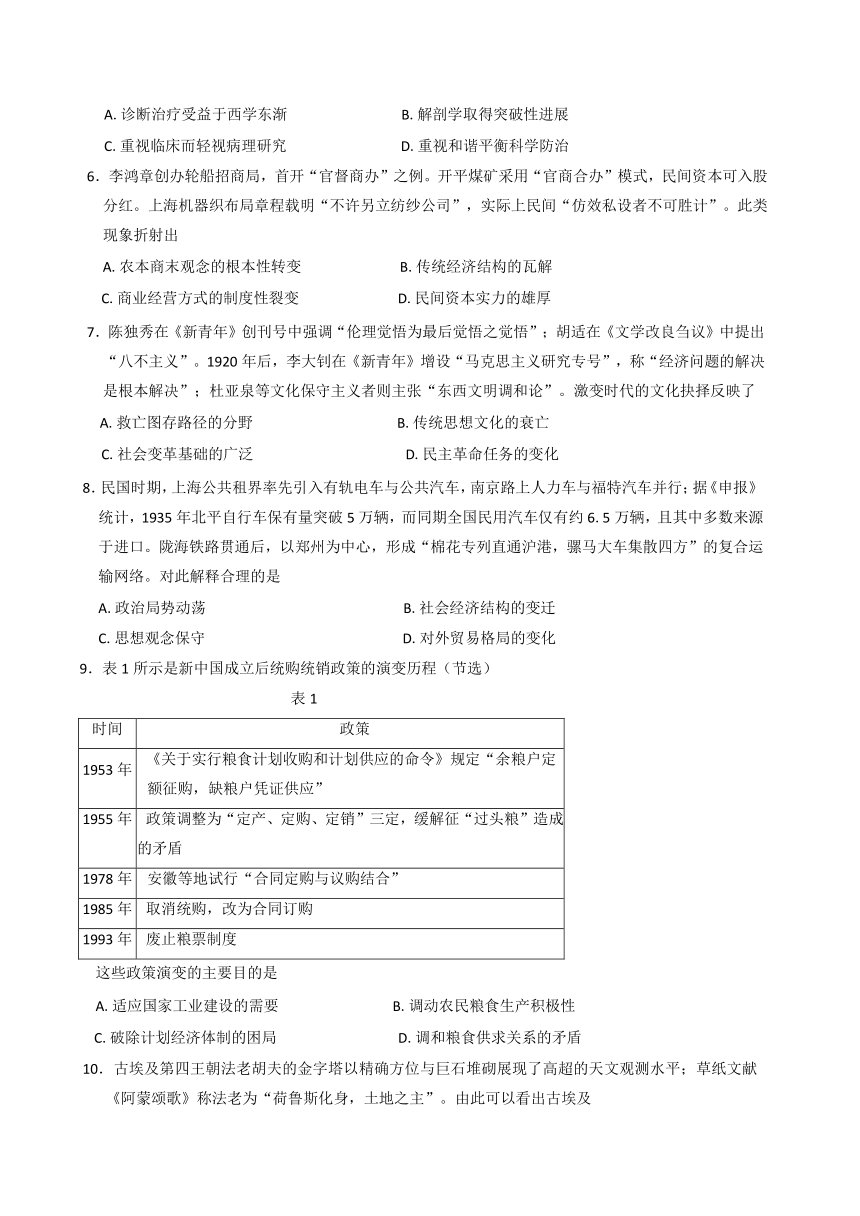

9.表1所示是新中国成立后统购统销政策的演变历程(节选)

表1

时间 政策

1953年 《关于实行粮食计划收购和计划供应的命令》规定“余粮户定额征购,缺粮户凭证供应”

1955年 政策调整为“定产、定购、定销”三定,缓解征“过头粮”造成的矛盾

1978年 安徽等地试行“合同定购与议购结合”

1985年 取消统购,改为合同订购

1993年 废止粮票制度

这些政策演变的主要目的是

A.适应国家工业建设的需要 B.调动农民粮食生产积极性

C.破除计划经济体制的困局 D.调和粮食供求关系的矛盾

10.古埃及第四王朝法老胡夫的金字塔以精确方位与巨石堆砌展现了高超的天文观测水平;草纸文献《阿蒙颂歌》称法老为“荷鲁斯化身,土地之主”。由此可以看出古埃及

A.官僚体系完善 B.王权世俗化

C.敬畏自然规律 D.土地私有化

式公寓,采用混凝土与拱券结构,普遍有5-6层,常由临街商铺与住宅混用。《建筑十书》载“公寓须留公共走道,墙体厚度依高度递增”。材料所述古罗马民居建设的主要动因是

A.宗教仪式需要 B.缓解住房压力

C.推广建筑技术 D.强化阶层隔离

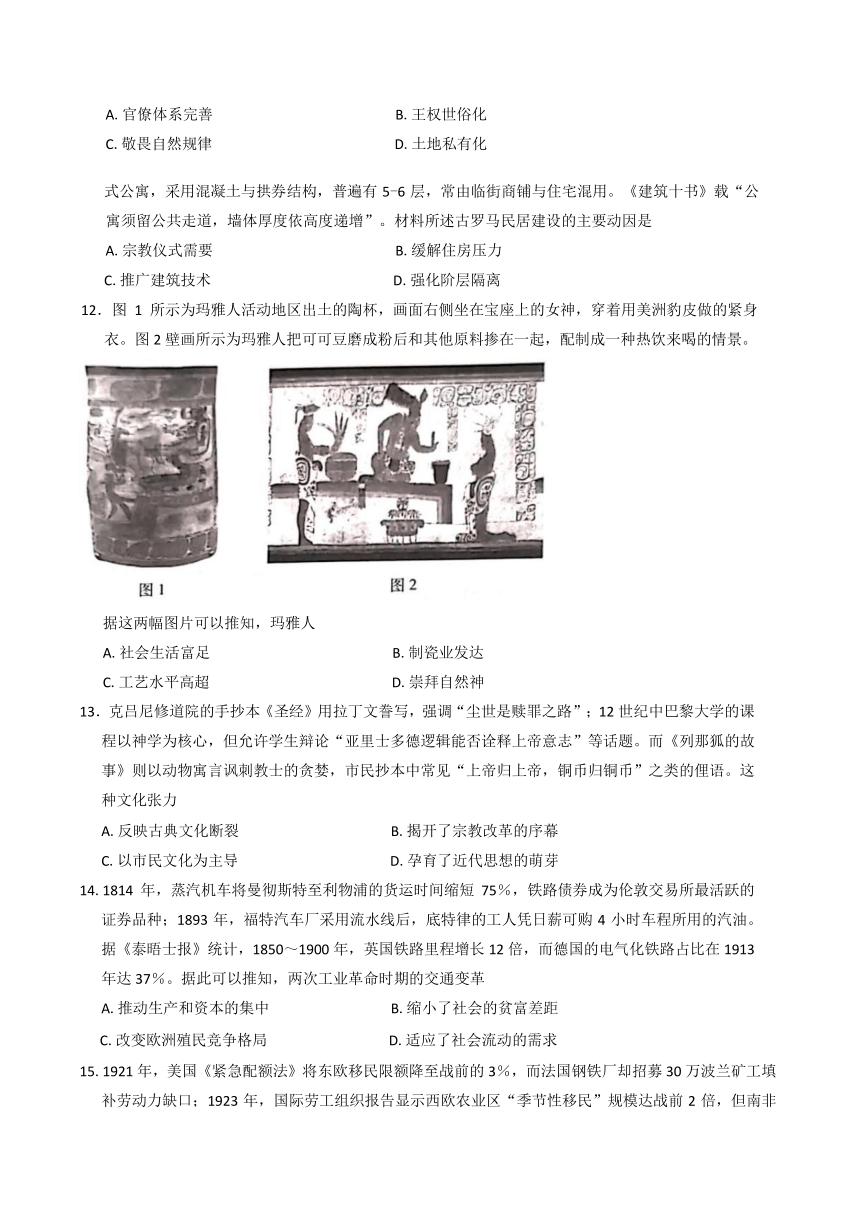

12.图1所示为玛雅人活动地区出土的陶杯,画面右侧坐在宝座上的女神,穿着用美洲豹皮做的紧身衣。图2壁画所示为玛雅人把可可豆磨成粉后和其他原料掺在一起,配制成一种热饮来喝的情景。

据这两幅图片可以推知,玛雅人

A.社会生活富足 B.制瓷业发达

C.工艺水平高超 D.崇拜自然神

13.克吕尼修道院的手抄本《圣经》用拉丁文誊写,强调“尘世是赎罪之路”;12世纪中巴黎大学的课程以神学为核心,但允许学生辩论“亚里士多德逻辑能否诠释上帝意志”等话题。而《列那狐的故事》则以动物寓言讽刺教士的贪婪,市民抄本中常见“上帝归上帝,铜币归铜币”之类的俚语。这种文化张力

A.反映古典文化断裂 B.揭开了宗教改革的序幕

C.以市民文化为主导 D.孕育了近代思想的萌芽

14.1814年,蒸汽机车将曼彻斯特至利物浦的货运时间缩短75%,铁路债券成为伦敦交易所最活跃的证券品种;1893年,福特汽车厂采用流水线后,底特律的工人凭日薪可购4小时车程所用的汽油。据《泰晤士报》统计,1850~1900年,英国铁路里程增长12倍,而德国的电气化铁路占比在1913年达37%。据此可以推知,两次工业革命时期的交通变革

A.推动生产和资本的集中 B.缩小了社会的贫富差距

C.改变欧洲殖民竞争格局 D.适应了社会流动的需求

15.1921年,美国《紧急配额法》将东欧移民限额降至战前的3%,而法国钢铁厂却招募30万波兰矿工填补劳动力缺口;1923年,国际劳工组织报告显示西欧农业区“季节性移民”规模达战前2倍,但南非《土著(城市地区)法》却禁止黑人跨区流动。这种矛盾现象反映出

A.南北差距不断扩大 B.移民政策服务于经济需求

C.极端民族主义抬头 D.经济危机加剧劳动力争夺

16.1956年,埃及宣布苏伊士运河国有化,英法以三国的军事干预因受到美苏联合施压而失败;1977年,巴拿马学生焚烧美国学校,抗议美国在运河区的治外法权,最终迫使美国签署《托里霍斯一卡特条约》。这些国家在运河斗争中的共同诉求是

A.配合国家战略 B.建立地区霸权

C.维护民族独立 D.争夺运营收入

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 秦汉时期,文学艺术与政治伦理高度融合。汉赋以铺陈扬厉的笔法歌颂大一统气象,司马相如《子虚赋》《上林赋》描绘宫苑壮丽,班固《两都赋》强调礼法秩序。司马迁《史记》首创纪传体,以“究天人之际”的史学观塑造帝王将相形象,如《高祖本纪》凸显刘邦的“天命所归”。工艺美术方面,秦始皇陵兵马俑以写实风格展现军阵的威严,霍去病墓石雕“马踏匈奴”则运用象征手法宣扬武功。天文历法亦被赋予政治意义,汉武帝颁行《太初历》,以“正月岁首”象征王朝更始,张衡发明浑天仪,将星象观测与“天人感应”思想结合。这种文艺创作既服务于中央集权,又折射出儒法并用的文化特征。

-摘编自周明远《秦汉文艺与社会治理研究》

材料二 古代两河流域的文艺始终与宗教神权交织。苏美尔时期的《吉尔伽美什史诗》通过英雄追寻永生的故事,揭示人神关系的矛盾性;巴比伦汉谟拉比法典石碑顶端浮雕中,太阳神沙马什向国王授予权杖,将法律权威归于神授。建筑艺术以金字形神庙为核心,如乌尔大塔庙高约21米,通过阶梯式结构连接天地。楔形文字泥板记载的创世神话《埃努玛·埃利什》,将马尔杜克神塑造为宇宙主宰,为巴比伦王权提供合法性。天文学发展出基于60进制的历法体系,但星象观测主要用于占卜而非科学探索,新巴比伦时期的“黄道十二宫”体系直接服务于祭司阶层的预言活动。

-摘编自赵景深《两河流域文艺中的神权与王权》

(1)根据材料并结合所学知识,概括秦汉文艺与两河流域文艺的异同。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析造成两者差异的主要原因。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 中国近代城市化始于19世纪中叶通商口岸的开放。上海、天津等城市因租界设立迅速崛起,租界内引入西方市政管理模式,铺设道路、建立排水系统,形成“华洋分治”格局。洋务运动后,民族资本推动工业布局向沿海集中,上海杨树浦工业区、天津三条石成为近代工业中心。至20世纪30年代,中国城市人口突破3000万,但城市化呈现畸形发展:租界区市政完善,华界区基础设施滞后;人力车夫、码头工人等底层群体占城市人口半数以上。1930年,国民政府颁布《市组织法》,尝试规范城市规划,但因战乱频仍收效甚微。

-摘编自陈立新《中国近代城市化进程中的社会变迁》材料二 英国城市化在18世纪末至19世纪中叶呈现爆发式增长。曼彻斯特因棉纺织业扩张,人口从1770年的2.5万激增至1851年的40万。工厂制度催生工人聚居区,但缺乏规划导致贫民窟蔓延。1848年霍乱爆发后,《公共卫生法》强制地方政府改善供水与排污系统。1875年,议会通过《技工住宅法》,政府拆除3.6万间危房,新建标准化工人公寓。至1901年,英国城市人口占比达78%,但城市阶级分化显著,工厂主居住的摄政街别墅区与工人聚居的贫民窟形成鲜明对比。

-摘编自艾琳·霍布斯《工业革命与英国城市社会转型》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代中国城市治理的困局。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析英国城市化模式对中国近代城市发展的影响。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 新航路开辟后,欧亚大陆与美洲之间形成了大规模的物种交流,史称“哥伦布大交换”。原产于美洲的马铃薯、玉米等高产作物传入欧洲和亚洲,显著提升了旧大陆的粮食产量。据记载,16世纪中叶,西班牙殖民者将马铃薯引入爱尔兰,至18世纪末,马铃薯已成为当地农民的主食。与此同时,甘蔗、咖啡等经济作物被移植到美洲种植园,推动了跨大西洋奴隶贸易的扩张。

-摘编自张明《全球史视野下的食物与文明》

材料二 到了19世纪,全球人口流动规模空前。1845-1855年,因爱尔兰马铃薯歉收引发的饥荒,导致近200万人移民北美;同期,英国农村机械化形成大量剩余劳动力,约400万英国人迁往澳大利亚、加拿大等地。移民潮对接收地产生深远影响。美国城市人口中移民占比从1820年的1%激增至1860年的15%,德意志移民带来啤酒酿造技术,意大利移民推动了铁路工程建设。但移民也引发了排外情绪。

-摘编自李华《工业革命与全球人口迁徙研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“哥伦布大交换”对欧洲社会的重塑。(4分)

(2)根据材料并结合所学知识,指出与16~18世纪相比.19世纪欧美人口流动的变化,并作简要评析。(10分)

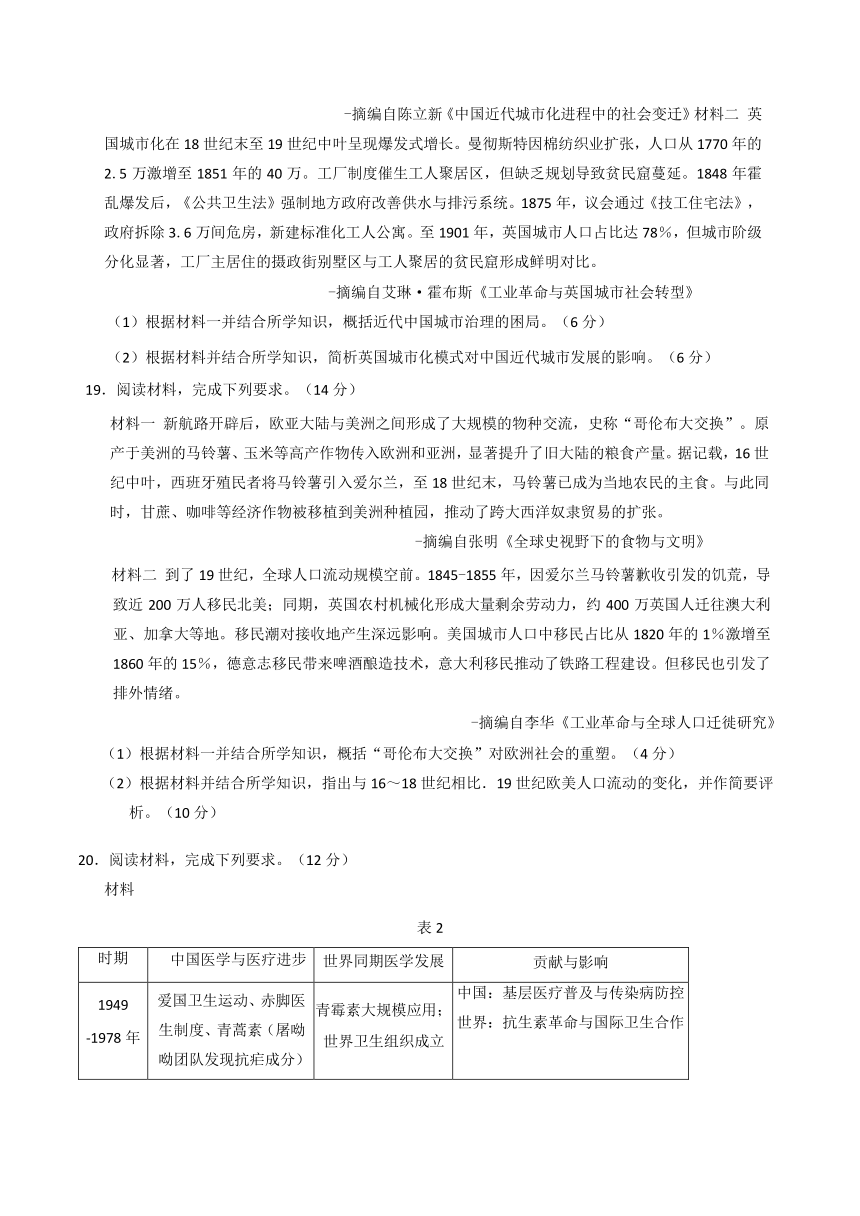

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

表2

时期 中国医学与医疗进步 世界同期医学发展 贡献与影响

1949 -1978年 爱国卫生运动、赤脚医生制度、青蒿素(屠呦呦团队发现抗疟成分) 青霉素大规模应用; 世界卫生组织成立 中国:基层医疗普及与传染病防控世界:抗生素革命与国际卫生合作

1978 -2000年 计划免疫制度(乙肝疫苗国产化);断肢再植技术(陈中伟) 人类基因组计划启动; CT技术普及 中国:公共卫生体系完善与技术自主世界:生命科学突破与诊断技术升级

2000年 至今 抗击非典(2003年)、5G 远程医疗 精准医疗; mRNA疫苗技术 中国:突发公卫事件应对能力提升世界:个性化医疗与疫苗创新

-摘编自张大庆《中国现代医学史》等

根据材料并结合所学知识,围绕“医学进步与社会发展”,自拟一个论题并进行论述。(要求:观点正确,史实准确,逻辑清晰)

江西省2024-2025学年第二学期期中统一检测

高二历史参考答案

1.【答案】B

【解析】材料呈现了农具(铧)、动力革新(犁)、灌溉工具(桔槔)、垄作技术、水利工程(沟渠)等多维度的技术突破(而非单一技术无法体现进步),体现了春秋战国时期农业技术的系统化演进,故选B项;材料只可能通过“楚国稻田沟渠遗存”体现江南经济得到开发,无法体现南北经济趋于平衡,排除A项;小农经济强调以家庭为基本单位进行生产,由材料只能看出农业生产的工具和技术的变化,不能看出农业生产组织形式,排除C项;由材料只能看出重农,不能看出抑商,排除D项。

2.【答案】C

【解析】“六边形竖炉与陶制鼓风管的结合”“五明织机”是工具革新,根据“其矿熔流,刚利乃成”可以推理出炼炉的改进;“显著提升炉温”“可同时织造五种色彩的丝线”说明“提升生产效率”,故选C项;从材料不能看出这些产业属于官营还是民营,排除A项;由材料不能看出“燃料改进”,且冶炼质量大幅提升一般认为发生在宋代,排除B项;由材料可以看出技术创新得到应用,但不能看出空间分布和生产主体的广泛,排除D项。

3.【答案】A

【解析】标准铜钱、法定货币、雇工契的条款细节、对契约的规范,均体现交易行为中的法律约束和程序化特征,以及经济活动在法律框架下加强权责关系的制度化,故选A项;资本性借贷是一种以资产增值为目的的融资行为,材料只提到了借贷,没有述及借贷的目的,且“资本性借贷有显著发展”是在清代,排除B项;材料并没有提及国家对社会的控制,排除C项;由材料信息不能推断金属货币不足,排除D项。

4.【答案】A

【解析】由“周敦颐融《周易》与道家太极说创立宇宙论”可直接看出宋代儒学在融合中创新发展;二程提出“性即理”,构建“理一分殊”的哲学框架,显示儒学在哲学深度上的突破,构成文化融合创新的典型特征,故选A项;程朱理学重视系统性思辨与理性分析,但其“逻辑性”主要体现在形而上学的建构和伦理体系的辩证推演中,而非形式逻辑推理,排除B项;理学是儒学向基层渗透的产物,与社会实践联系紧密,排除C项;隐含离经叛道倾向的是心学,排除D项。

5.【答案】D

【解析】“以导引术强身健体”体现“重视科学防治”之防;“观察残肢”“绘制脏腑新图”体现“重视科学防治”之治;“参天地”“合阴阳”体现“重视和谐平衡”,故选D项;重导引、重阴阳平衡是中医的传统,与西学无关,排除A 项;材料只说到“绘制脏腑新图”,未提到“突破性进展”,排除B项;“合阴阳”就是中医对病理的解释,排除C项。

6.【答案】C

【解析】材料中“官督商办”“官商合办”均体现官府与商人资本融合的新型经营模式,轮船招商局引入商股、开平煤矿允许民间资本入股,标志着传统经营体系向股份制转型,构成近代商业产权制度的重要突破,故选C项;材料可以在一定程度上反映部分人改变了农本商末的观念,但不代表整个社会的农本商末观念发生根本性转变,排除A项;传统经济结构的瓦解是一个长期的过程,由材料只能看出传统经济结构有一定的突破,排除B项;由材料可以看出部分民间资本的活跃,但整体上民间资本相对于官僚资本和外国资本还是比较薄弱,排除D项。

7.【答案】A

【解析】这些文化抉择都是在民族危机加深的背景下被提出的不同的救亡图存的文化路径,故选A项;材料可以体现传统文化受到冲击,但传统文化仍然具有强大的生命力并得以传承,排除B项;由材料只能看出不同的文化抉择,看不出这些抉择是否有广泛的社会基础,当时除马克思主义外的道路几乎都脱离了人民群众,排除C项;当时社会性质和主要矛盾并没有改变,反封建反侵略的民主革命任务也没有变化,排除D项。

8.【答案】B

【解析】传统交通工具的大量存在,反映当时中国经济仍然落后,以传统经济为主;近代交通工具的发展反映近代工业发展、外国资本主义经济侵略的需要及其产生的社会影响;近代交通工具与传统交通工具并存反映传统经济逐步向近代经济转型,体现社会经济结构的变迁,故选B项;政治局势动荡、思想观念保守、对外贸易格局变化均不足以解释同一城市存在不同交通工具的现象,且A、C两项只能解释传统交通工具大量存在,不能解释近代交通工具得到发展的原因,对外贸易格局的变化只能解释上海、北京近代交通工具的发展,不能解释传统交通工具同时大量存在,排除A、C、D三项。

9.【答案】D

【解析】20世纪50年代实行统购统销是因为随着工业化和城市化的发展,粮食需求增加,但粮食产量有限,供应不足,“定额征购”“定产、定购、定销”有利于防止粮食短缺或价格波动,保障粮食供应;同时缓解征“过头粮”造成的矛盾,照顾了农业生产者的利益,也是调和矛盾的表现;但这种计划经济体制损害了农民的生产积极性,使农业生产受到影响,粮食供应有限;1978年后,逐步取消统购统销,推行合同定购与议购结合,这有利于提高粮食生产的积极性,增加粮食产量,从根本上缓和粮食供求矛盾,故选D项;“适应国家工业建设的需要”只能解释50年代的政策,排除A项;计划收购政策不利于调动农民生产的积极性,排除B项;50年代的政策把农民纳入计划经济体制,排除C项。

10.【答案】C

【解析】“天文观测”“主宰丰饶”“农耕周期”“土地之主”均可以体现古埃及人重视天文观测,注意总结农业发展规律,重视农业发展;特别是“奥西里斯主宰”“冥界”“荷鲁斯化身”突出体现了古埃及人对自然的敬畏之情,故选C项;材料所述“人物”皆为神灵,不是官僚,排除A项;材料中有诸多比附于神的信息,体现了王权的神化,排除B项;结合所学知识可知,古埃及土地主要由王室和神庙占有,排除D项。

11.【答案】B

【解析】材料中“复合式公寓”指向住房紧缺的社会背景。共和国后期罗马城人口众多,土地有限迫使建筑垂直发展,公寓成为解决平民居住问题的主要方式,故选B项;“宗教仪式”与民居功能无直接关联,罗马宗教建筑以神庙为主,排除A项;“推广建筑技术”颠倒因果,混凝土技术是为应对高层建筑需求而发展的,排除C项;“阶层隔离”与材料中“临街商铺与住宅混用”体现的混合业态相悖,排除D项。

12.【答案】C

【解析】从图片既可以看出制陶工艺,亦可以看到壁画工艺,这些都展现了玛雅人高超的工艺技巧,故选C项;根据材料无法得出其社会生活富足,排除A项;材料所示是陶器,而非瓷器,排除B项;自然神应该是太阳神、土神、风神等,由材料只能看出玛雅人对图中女神的崇拜,排除D项。

13.【答案】D

【解析】“强调尘世······”“诠释上帝意志”“讽刺教士贪婪”“市民抄本”“铜币归铜币”体现对教会所宣扬价值观的质疑,适应了市民阶层的价值需求,这为近代文艺复兴、宗教改革奠定了基础,故选D项;“古典文化断裂”与和亚里士多德相关的逻辑学辩论(体现古典传统的延续)相悖,排除A项;1517年,马丁·路德改革揭开了宗教改革的序幕,材料内容只能说是为宗教改革奠定了基础,排除B项;12世纪欧洲市民文化尚未成为主流,排除C项。

14.【答案】D

【解析】近代交通变革通过提升速度、扩大覆盖、降低成本等来满足多样化需求和应对城市化挑战,有效适应了社会流动(一方面是物品、人员空间上的流动;一方面是不同阶层在交通方式上的趋近)的需求,故选D项;生产和资本的集中体现在企业通过兼并、合并等方式形成垄断组织,材料没有提供类似信息,排除A项;当时当地工人收入虽然有所提高,但是实际上整个社会的贫富差距是不断扩大的,排除B项;材料中的交通活动都发生在国家内部,与殖民扩张无关,排除C项。

15.【答案】B

【解析】材料中美国限制东欧移民、法国主动招募波兰矿工,西欧农业区“季节性移民”以及南非《土著(城市地区)法》禁止黑人跨区流动,体现各国按经济需求选择性调整移民政策,故选B项;材料并未涉及南北经济的比较,排除A项;根据经济需求调整移民政策是主权国家的正常行为,并不等同于盲目排外,不能体现出极端民族主义的抬头,排除C项;材料所述时间没有发生世界性的经济危机,且材料中亦有限制移民的现象,并不完全是对移民的争夺性吸纳,排除D项。

16.【答案】A

【解析】埃及、巴拿马维护运河主权的斗争,是对国家主权、经济发展、军事安全等长远利益的维护;英法美对运河控制权的维护实质上是为了其在相应国家、国际航道上的经济、军事等方面的长远利益;美苏对运河斗争的干预实际上是为抑制英法以维护自身的霸权利益,故选A项;建立地区霸权不符合埃及、巴拿马等国家的斗争诉求,排除B项;运河斗争的主体不只有埃及、巴拿马等曾经被侵略的国家,还有英法美等西方殖民主义国家,排除C项;美苏的干预与争夺运营收入没有直接关联,排除D项。

17.【答案】(1)相同:均服务于政权合法性构建;都有多种艺术表现形式;均注重实用技术发展。(每点2分,共4分,任答两点即可)

不同:创作主体上,秦汉形成官方主导的文人体系,两河流域以祭司阶层为核心创作者;思想内核上,秦汉强调人文伦理,两河流域侧重神本主义;艺术表现上,秦汉雕塑注重现实政治象征,两河流域建筑突出宗教神圣性;实用层面上,两地天文历法在用途上存在差异。(每点2分,共4分,任答两点即可)

(2)主要原因:

政治体制差异:秦汉确立中央集权制度,两河流域长期处于城邦分立状态;

思想传统差异:中国有“敬鬼神而远之”的儒家传统,两河流域多信仰神灵。(每点3分,共6分)

【评分细则】

(1)相同:任意一点2分,共4分;不同:任意一点2分,共4分。

(2)原因:一点3分,共6分。

18.【答案】(1)困局:受列强侵略;政治局势动荡;整体规划滞后;社会经济落后;城市贫困人口数量庞大;东西部发展不平衡。(每点2分,共6分,任答三点即可)

(2)影响:对中国近代城市经济发展模式起到引领作用;为中国近代城市立法治理提供制度借鉴作用;为中国近代城市基建提供技术示范作用;推动中国通商口岸形成产业链;促进中国近代城市发展理念的形成;阶级分化严重,贫困人口数量庞大;英国在中国的租界管理破坏中国城市行政完整,损害中国主权。(每点2分,共6分,任答三点即可)

【评分细则】

(1)困局:任意一点2分,共6分。

(2)影响:积极层面4分,任意一点2分;消极层面2分,任意一点2分。

19.【答案】(1)对欧洲社会的重塑:推动欧洲粮食革命,改变欧洲饮食结构,促进欧洲人口增长;加速欧洲资本主义原始积累,推动欧洲社会转型。(每点2分,共4分)

(2)变化:人口流动规模更大,范围更广;由殖民性移民向就业性移民转变;由被迫迁移向主动迁移转变。(每点2分,共4分,任答两点即可)

评析:原因是欧洲发生工业革命,交通工具改进,大量劳动力剩余以及部分地区农业歉收促使人口外迁;重塑了美洲的社会结构;推动了美洲经济的发展;形成新的文化认同,发展了由欧洲文化主导,融合多种文化因素的新的美洲文化;引发美洲排外情绪,激化美洲社会矛盾;缓解欧洲人口增长与资源紧张的矛盾,改变了移民原住地的社会结构。(每点2分,共6分,任答三点即可)

【评分细则】

(1)重塑:分两个层面,每个层面2分(同一层面不同要点不重复给分),共4分;粮食产量、饮食结构、人口增长为同一个层面,社会转型为一个层面。

(2)①变化:分两个层面,每个层面2分(同一层面不同要点不重复给分),共4分;规模、范围为同一个层面,殖民性向就业性、被迫向主动转变为同一个层面。②评析:原因层面2分,同一层面不同要点不重复给分;评价层面4分,积极方面2分,消极方面2分,同一方面不同要点不重复给分。

20.【答案】示例一(12分)

论题:制度创新与技术突破同时驱动中国医疗体系现代化。

论述:新中国成立后,爱国卫生运动与赤脚医生制度重塑基层医疗网络,全民动员大幅提升了农村医疗覆盖率。屠呦呦团队提取青蒿素抗击疟疾,陈中伟完成世界首例断肢再植术,加速中国医疗技术自主化。2003年“非典”后我国建立传染病直报系统,始于2019年左右的5G远程医疗实现资源下沉与诊疗效率革新,推动公共卫生应急体系迭代升级。

综上所述,中国以制度优势整合传统智慧与现代科技,构建起普惠性与韧性并重的医疗体系。

示例二(12分)

论题:科技革命推动全球医疗体系从治疗向预防转型。

论述:世界卫生组织成立标志着国际卫生合作制度化,青霉素大规模应用与天花的消灭体现了技术普惠的价值。CT技术和人类基因组计划推动精准医疗发展,疾病诊断从经验转向科学层面。mRNA疫苗技术开创快速响应范式,个性化医疗重构医患关系伦理。

综上所述,医学技术突破不仅提升诊疗水平,更推动全球卫生治理向协同创新与伦理共识演进。

示例三(12分)

论题:差异化路径下的医学文明互鉴塑造人类健康共同体。

论述:中国以基层医疗网络实现传染病防控,西方通过抗生素革命与国际卫生合作应对公共卫生危机。中国完善公共卫生体系并实现乙肝疫苗国产化,西方依托生命科学升级诊断技术。中国的中西医结合方案与西方mRNA疫苗等技术并行,展现以多元路径应对全球挑战的可行性。

综上所述,中外医学在技术路径、文化逻辑上各具特色,但共同指向保障人类生命尊严这一核心目标。

【评分细则】

论题(2分):论题明确且正确,基于材料,符合史实。

论述(8分):述及三个阶段得2分,每个阶段结合史料加以论述并紧扣论题各得2分,共6分。

结论(2分):总结前文,并有所升华。

高二历史试卷

试卷共6页,20小题,满分100分。考试用时75分钟。

注意事项:

1.考查范围:选择性必修2第一、二单元占10%,第三单元至第六单元占50%;选择性必修3第一单元至第三单元占40%。

2.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡指定位置上。

3.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

4.考生必须保持答题卡的整洁。考试结束后,请将答题卡交回。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的。

1.《管子·匡君小匡》记载了“深耕均种”的垄作技术,《庄子·天运》描述了桔槔“引之则俯,舍之则仰”的灌溉情景。考古发现三晋铁犁铧与楚国稻田沟渠遗存。这些材料共同印证了春秋战国时期

A.南北经济趋于平衡 B.农业技术系统化演进

C.小农经济占据主导 D.重农抑商政策普遍化

2.考古发现,魏晋南北朝时期邺城冶铁遗址中,出现了六边形竖炉与陶制鼓风管的结合,这可以显著提升炉温;该时期“其矿熔流,刚利乃成”的记载,印证了灌钢法工艺的成熟;同时,蜀地发明的“五明织机”,可同时织造五种色彩的丝线。这说明

A.官营作坊具有显著优势 B.燃料改进大幅提升冶炼质量

C.工具革新提升生产效率 D.新技术在生产领域广泛应用

3.隋唐时期,开元通宝成为全国标准铜钱,但绢帛仍为法定货币;“雇人契”须明确工期、酬劳及违约罚则;民间借贷须立“举钱契”。此类现象表明,隋唐时期

A.经济活动的权责关系制度化 B.资本性借贷有显著发展

C.国家对社会的控制日益严密 D.金属货币出现严重短缺

4.周敦颐融《周易》与道家太极说创立宇宙论,二程提出“性即理”的命题;朱熹倡导“格物致知”,成为理学集大成者,又以《四书》取代汉唐经学,构建“理一分殊”的哲学框架。由此可以看出,宋代儒学

A.在融合中创新发展 B.重视形式逻辑推理

C.逐渐脱离社会实际 D.隐含离经叛道倾向

5.乾隆年间,太医院提倡以导引术强身健体;名医王清任游历义冢(掩埋无主尸骸的墓地)观察残肢,于《医林改错》中绘制脏腑新图,驳斥了“心主思”的旧论;时人谓“医道参天地,导引合阴阳”。这说明当时中医

A.诊断治疗受益于西学东渐 B.解剖学取得突破性进展

C.重视临床而轻视病理研究 D.重视和谐平衡科学防治

6.李鸿章创办轮船招商局,首开“官督商办”之例。开平煤矿采用“官商合办”模式,民间资本可入股分红。上海机器织布局章程载明“不许另立纺纱公司”,实际上民间“仿效私设者不可胜计”。此类现象折射出

A.农本商末观念的根本性转变 B.传统经济结构的瓦解

C.商业经营方式的制度性裂变 D.民间资本实力的雄厚

7.陈独秀在《新青年》创刊号中强调“伦理觉悟为最后觉悟之觉悟”;胡适在《文学改良刍议》中提出“八不主义”。1920年后,李大钊在《新青年》增设“马克思主义研究专号”,称“经济问题的解决是根本解决”;杜亚泉等文化保守主义者则主张“东西文明调和论”。激变时代的文化抉择反映了

A.救亡图存路径的分野 B.传统思想文化的衰亡

C.社会变革基础的广泛 D.民主革命任务的变化

8.民国时期,上海公共租界率先引入有轨电车与公共汽车,南京路上人力车与福特汽车并行;据《申报》统计,1935年北平自行车保有量突破5万辆,而同期全国民用汽车仅有约6.5万辆,且其中多数来源于进口。陇海铁路贯通后,以郑州为中心,形成“棉花专列直通沪港,骡马大车集散四方”的复合运输网络。对此解释合理的是

A.政治局势动荡 B.社会经济结构的变迁

C.思想观念保守 D.对外贸易格局的变化

9.表1所示是新中国成立后统购统销政策的演变历程(节选)

表1

时间 政策

1953年 《关于实行粮食计划收购和计划供应的命令》规定“余粮户定额征购,缺粮户凭证供应”

1955年 政策调整为“定产、定购、定销”三定,缓解征“过头粮”造成的矛盾

1978年 安徽等地试行“合同定购与议购结合”

1985年 取消统购,改为合同订购

1993年 废止粮票制度

这些政策演变的主要目的是

A.适应国家工业建设的需要 B.调动农民粮食生产积极性

C.破除计划经济体制的困局 D.调和粮食供求关系的矛盾

10.古埃及第四王朝法老胡夫的金字塔以精确方位与巨石堆砌展现了高超的天文观测水平;草纸文献《阿蒙颂歌》称法老为“荷鲁斯化身,土地之主”。由此可以看出古埃及

A.官僚体系完善 B.王权世俗化

C.敬畏自然规律 D.土地私有化

式公寓,采用混凝土与拱券结构,普遍有5-6层,常由临街商铺与住宅混用。《建筑十书》载“公寓须留公共走道,墙体厚度依高度递增”。材料所述古罗马民居建设的主要动因是

A.宗教仪式需要 B.缓解住房压力

C.推广建筑技术 D.强化阶层隔离

12.图1所示为玛雅人活动地区出土的陶杯,画面右侧坐在宝座上的女神,穿着用美洲豹皮做的紧身衣。图2壁画所示为玛雅人把可可豆磨成粉后和其他原料掺在一起,配制成一种热饮来喝的情景。

据这两幅图片可以推知,玛雅人

A.社会生活富足 B.制瓷业发达

C.工艺水平高超 D.崇拜自然神

13.克吕尼修道院的手抄本《圣经》用拉丁文誊写,强调“尘世是赎罪之路”;12世纪中巴黎大学的课程以神学为核心,但允许学生辩论“亚里士多德逻辑能否诠释上帝意志”等话题。而《列那狐的故事》则以动物寓言讽刺教士的贪婪,市民抄本中常见“上帝归上帝,铜币归铜币”之类的俚语。这种文化张力

A.反映古典文化断裂 B.揭开了宗教改革的序幕

C.以市民文化为主导 D.孕育了近代思想的萌芽

14.1814年,蒸汽机车将曼彻斯特至利物浦的货运时间缩短75%,铁路债券成为伦敦交易所最活跃的证券品种;1893年,福特汽车厂采用流水线后,底特律的工人凭日薪可购4小时车程所用的汽油。据《泰晤士报》统计,1850~1900年,英国铁路里程增长12倍,而德国的电气化铁路占比在1913年达37%。据此可以推知,两次工业革命时期的交通变革

A.推动生产和资本的集中 B.缩小了社会的贫富差距

C.改变欧洲殖民竞争格局 D.适应了社会流动的需求

15.1921年,美国《紧急配额法》将东欧移民限额降至战前的3%,而法国钢铁厂却招募30万波兰矿工填补劳动力缺口;1923年,国际劳工组织报告显示西欧农业区“季节性移民”规模达战前2倍,但南非《土著(城市地区)法》却禁止黑人跨区流动。这种矛盾现象反映出

A.南北差距不断扩大 B.移民政策服务于经济需求

C.极端民族主义抬头 D.经济危机加剧劳动力争夺

16.1956年,埃及宣布苏伊士运河国有化,英法以三国的军事干预因受到美苏联合施压而失败;1977年,巴拿马学生焚烧美国学校,抗议美国在运河区的治外法权,最终迫使美国签署《托里霍斯一卡特条约》。这些国家在运河斗争中的共同诉求是

A.配合国家战略 B.建立地区霸权

C.维护民族独立 D.争夺运营收入

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 秦汉时期,文学艺术与政治伦理高度融合。汉赋以铺陈扬厉的笔法歌颂大一统气象,司马相如《子虚赋》《上林赋》描绘宫苑壮丽,班固《两都赋》强调礼法秩序。司马迁《史记》首创纪传体,以“究天人之际”的史学观塑造帝王将相形象,如《高祖本纪》凸显刘邦的“天命所归”。工艺美术方面,秦始皇陵兵马俑以写实风格展现军阵的威严,霍去病墓石雕“马踏匈奴”则运用象征手法宣扬武功。天文历法亦被赋予政治意义,汉武帝颁行《太初历》,以“正月岁首”象征王朝更始,张衡发明浑天仪,将星象观测与“天人感应”思想结合。这种文艺创作既服务于中央集权,又折射出儒法并用的文化特征。

-摘编自周明远《秦汉文艺与社会治理研究》

材料二 古代两河流域的文艺始终与宗教神权交织。苏美尔时期的《吉尔伽美什史诗》通过英雄追寻永生的故事,揭示人神关系的矛盾性;巴比伦汉谟拉比法典石碑顶端浮雕中,太阳神沙马什向国王授予权杖,将法律权威归于神授。建筑艺术以金字形神庙为核心,如乌尔大塔庙高约21米,通过阶梯式结构连接天地。楔形文字泥板记载的创世神话《埃努玛·埃利什》,将马尔杜克神塑造为宇宙主宰,为巴比伦王权提供合法性。天文学发展出基于60进制的历法体系,但星象观测主要用于占卜而非科学探索,新巴比伦时期的“黄道十二宫”体系直接服务于祭司阶层的预言活动。

-摘编自赵景深《两河流域文艺中的神权与王权》

(1)根据材料并结合所学知识,概括秦汉文艺与两河流域文艺的异同。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析造成两者差异的主要原因。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 中国近代城市化始于19世纪中叶通商口岸的开放。上海、天津等城市因租界设立迅速崛起,租界内引入西方市政管理模式,铺设道路、建立排水系统,形成“华洋分治”格局。洋务运动后,民族资本推动工业布局向沿海集中,上海杨树浦工业区、天津三条石成为近代工业中心。至20世纪30年代,中国城市人口突破3000万,但城市化呈现畸形发展:租界区市政完善,华界区基础设施滞后;人力车夫、码头工人等底层群体占城市人口半数以上。1930年,国民政府颁布《市组织法》,尝试规范城市规划,但因战乱频仍收效甚微。

-摘编自陈立新《中国近代城市化进程中的社会变迁》材料二 英国城市化在18世纪末至19世纪中叶呈现爆发式增长。曼彻斯特因棉纺织业扩张,人口从1770年的2.5万激增至1851年的40万。工厂制度催生工人聚居区,但缺乏规划导致贫民窟蔓延。1848年霍乱爆发后,《公共卫生法》强制地方政府改善供水与排污系统。1875年,议会通过《技工住宅法》,政府拆除3.6万间危房,新建标准化工人公寓。至1901年,英国城市人口占比达78%,但城市阶级分化显著,工厂主居住的摄政街别墅区与工人聚居的贫民窟形成鲜明对比。

-摘编自艾琳·霍布斯《工业革命与英国城市社会转型》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代中国城市治理的困局。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析英国城市化模式对中国近代城市发展的影响。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 新航路开辟后,欧亚大陆与美洲之间形成了大规模的物种交流,史称“哥伦布大交换”。原产于美洲的马铃薯、玉米等高产作物传入欧洲和亚洲,显著提升了旧大陆的粮食产量。据记载,16世纪中叶,西班牙殖民者将马铃薯引入爱尔兰,至18世纪末,马铃薯已成为当地农民的主食。与此同时,甘蔗、咖啡等经济作物被移植到美洲种植园,推动了跨大西洋奴隶贸易的扩张。

-摘编自张明《全球史视野下的食物与文明》

材料二 到了19世纪,全球人口流动规模空前。1845-1855年,因爱尔兰马铃薯歉收引发的饥荒,导致近200万人移民北美;同期,英国农村机械化形成大量剩余劳动力,约400万英国人迁往澳大利亚、加拿大等地。移民潮对接收地产生深远影响。美国城市人口中移民占比从1820年的1%激增至1860年的15%,德意志移民带来啤酒酿造技术,意大利移民推动了铁路工程建设。但移民也引发了排外情绪。

-摘编自李华《工业革命与全球人口迁徙研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“哥伦布大交换”对欧洲社会的重塑。(4分)

(2)根据材料并结合所学知识,指出与16~18世纪相比.19世纪欧美人口流动的变化,并作简要评析。(10分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

表2

时期 中国医学与医疗进步 世界同期医学发展 贡献与影响

1949 -1978年 爱国卫生运动、赤脚医生制度、青蒿素(屠呦呦团队发现抗疟成分) 青霉素大规模应用; 世界卫生组织成立 中国:基层医疗普及与传染病防控世界:抗生素革命与国际卫生合作

1978 -2000年 计划免疫制度(乙肝疫苗国产化);断肢再植技术(陈中伟) 人类基因组计划启动; CT技术普及 中国:公共卫生体系完善与技术自主世界:生命科学突破与诊断技术升级

2000年 至今 抗击非典(2003年)、5G 远程医疗 精准医疗; mRNA疫苗技术 中国:突发公卫事件应对能力提升世界:个性化医疗与疫苗创新

-摘编自张大庆《中国现代医学史》等

根据材料并结合所学知识,围绕“医学进步与社会发展”,自拟一个论题并进行论述。(要求:观点正确,史实准确,逻辑清晰)

江西省2024-2025学年第二学期期中统一检测

高二历史参考答案

1.【答案】B

【解析】材料呈现了农具(铧)、动力革新(犁)、灌溉工具(桔槔)、垄作技术、水利工程(沟渠)等多维度的技术突破(而非单一技术无法体现进步),体现了春秋战国时期农业技术的系统化演进,故选B项;材料只可能通过“楚国稻田沟渠遗存”体现江南经济得到开发,无法体现南北经济趋于平衡,排除A项;小农经济强调以家庭为基本单位进行生产,由材料只能看出农业生产的工具和技术的变化,不能看出农业生产组织形式,排除C项;由材料只能看出重农,不能看出抑商,排除D项。

2.【答案】C

【解析】“六边形竖炉与陶制鼓风管的结合”“五明织机”是工具革新,根据“其矿熔流,刚利乃成”可以推理出炼炉的改进;“显著提升炉温”“可同时织造五种色彩的丝线”说明“提升生产效率”,故选C项;从材料不能看出这些产业属于官营还是民营,排除A项;由材料不能看出“燃料改进”,且冶炼质量大幅提升一般认为发生在宋代,排除B项;由材料可以看出技术创新得到应用,但不能看出空间分布和生产主体的广泛,排除D项。

3.【答案】A

【解析】标准铜钱、法定货币、雇工契的条款细节、对契约的规范,均体现交易行为中的法律约束和程序化特征,以及经济活动在法律框架下加强权责关系的制度化,故选A项;资本性借贷是一种以资产增值为目的的融资行为,材料只提到了借贷,没有述及借贷的目的,且“资本性借贷有显著发展”是在清代,排除B项;材料并没有提及国家对社会的控制,排除C项;由材料信息不能推断金属货币不足,排除D项。

4.【答案】A

【解析】由“周敦颐融《周易》与道家太极说创立宇宙论”可直接看出宋代儒学在融合中创新发展;二程提出“性即理”,构建“理一分殊”的哲学框架,显示儒学在哲学深度上的突破,构成文化融合创新的典型特征,故选A项;程朱理学重视系统性思辨与理性分析,但其“逻辑性”主要体现在形而上学的建构和伦理体系的辩证推演中,而非形式逻辑推理,排除B项;理学是儒学向基层渗透的产物,与社会实践联系紧密,排除C项;隐含离经叛道倾向的是心学,排除D项。

5.【答案】D

【解析】“以导引术强身健体”体现“重视科学防治”之防;“观察残肢”“绘制脏腑新图”体现“重视科学防治”之治;“参天地”“合阴阳”体现“重视和谐平衡”,故选D项;重导引、重阴阳平衡是中医的传统,与西学无关,排除A 项;材料只说到“绘制脏腑新图”,未提到“突破性进展”,排除B项;“合阴阳”就是中医对病理的解释,排除C项。

6.【答案】C

【解析】材料中“官督商办”“官商合办”均体现官府与商人资本融合的新型经营模式,轮船招商局引入商股、开平煤矿允许民间资本入股,标志着传统经营体系向股份制转型,构成近代商业产权制度的重要突破,故选C项;材料可以在一定程度上反映部分人改变了农本商末的观念,但不代表整个社会的农本商末观念发生根本性转变,排除A项;传统经济结构的瓦解是一个长期的过程,由材料只能看出传统经济结构有一定的突破,排除B项;由材料可以看出部分民间资本的活跃,但整体上民间资本相对于官僚资本和外国资本还是比较薄弱,排除D项。

7.【答案】A

【解析】这些文化抉择都是在民族危机加深的背景下被提出的不同的救亡图存的文化路径,故选A项;材料可以体现传统文化受到冲击,但传统文化仍然具有强大的生命力并得以传承,排除B项;由材料只能看出不同的文化抉择,看不出这些抉择是否有广泛的社会基础,当时除马克思主义外的道路几乎都脱离了人民群众,排除C项;当时社会性质和主要矛盾并没有改变,反封建反侵略的民主革命任务也没有变化,排除D项。

8.【答案】B

【解析】传统交通工具的大量存在,反映当时中国经济仍然落后,以传统经济为主;近代交通工具的发展反映近代工业发展、外国资本主义经济侵略的需要及其产生的社会影响;近代交通工具与传统交通工具并存反映传统经济逐步向近代经济转型,体现社会经济结构的变迁,故选B项;政治局势动荡、思想观念保守、对外贸易格局变化均不足以解释同一城市存在不同交通工具的现象,且A、C两项只能解释传统交通工具大量存在,不能解释近代交通工具得到发展的原因,对外贸易格局的变化只能解释上海、北京近代交通工具的发展,不能解释传统交通工具同时大量存在,排除A、C、D三项。

9.【答案】D

【解析】20世纪50年代实行统购统销是因为随着工业化和城市化的发展,粮食需求增加,但粮食产量有限,供应不足,“定额征购”“定产、定购、定销”有利于防止粮食短缺或价格波动,保障粮食供应;同时缓解征“过头粮”造成的矛盾,照顾了农业生产者的利益,也是调和矛盾的表现;但这种计划经济体制损害了农民的生产积极性,使农业生产受到影响,粮食供应有限;1978年后,逐步取消统购统销,推行合同定购与议购结合,这有利于提高粮食生产的积极性,增加粮食产量,从根本上缓和粮食供求矛盾,故选D项;“适应国家工业建设的需要”只能解释50年代的政策,排除A项;计划收购政策不利于调动农民生产的积极性,排除B项;50年代的政策把农民纳入计划经济体制,排除C项。

10.【答案】C

【解析】“天文观测”“主宰丰饶”“农耕周期”“土地之主”均可以体现古埃及人重视天文观测,注意总结农业发展规律,重视农业发展;特别是“奥西里斯主宰”“冥界”“荷鲁斯化身”突出体现了古埃及人对自然的敬畏之情,故选C项;材料所述“人物”皆为神灵,不是官僚,排除A项;材料中有诸多比附于神的信息,体现了王权的神化,排除B项;结合所学知识可知,古埃及土地主要由王室和神庙占有,排除D项。

11.【答案】B

【解析】材料中“复合式公寓”指向住房紧缺的社会背景。共和国后期罗马城人口众多,土地有限迫使建筑垂直发展,公寓成为解决平民居住问题的主要方式,故选B项;“宗教仪式”与民居功能无直接关联,罗马宗教建筑以神庙为主,排除A项;“推广建筑技术”颠倒因果,混凝土技术是为应对高层建筑需求而发展的,排除C项;“阶层隔离”与材料中“临街商铺与住宅混用”体现的混合业态相悖,排除D项。

12.【答案】C

【解析】从图片既可以看出制陶工艺,亦可以看到壁画工艺,这些都展现了玛雅人高超的工艺技巧,故选C项;根据材料无法得出其社会生活富足,排除A项;材料所示是陶器,而非瓷器,排除B项;自然神应该是太阳神、土神、风神等,由材料只能看出玛雅人对图中女神的崇拜,排除D项。

13.【答案】D

【解析】“强调尘世······”“诠释上帝意志”“讽刺教士贪婪”“市民抄本”“铜币归铜币”体现对教会所宣扬价值观的质疑,适应了市民阶层的价值需求,这为近代文艺复兴、宗教改革奠定了基础,故选D项;“古典文化断裂”与和亚里士多德相关的逻辑学辩论(体现古典传统的延续)相悖,排除A项;1517年,马丁·路德改革揭开了宗教改革的序幕,材料内容只能说是为宗教改革奠定了基础,排除B项;12世纪欧洲市民文化尚未成为主流,排除C项。

14.【答案】D

【解析】近代交通变革通过提升速度、扩大覆盖、降低成本等来满足多样化需求和应对城市化挑战,有效适应了社会流动(一方面是物品、人员空间上的流动;一方面是不同阶层在交通方式上的趋近)的需求,故选D项;生产和资本的集中体现在企业通过兼并、合并等方式形成垄断组织,材料没有提供类似信息,排除A项;当时当地工人收入虽然有所提高,但是实际上整个社会的贫富差距是不断扩大的,排除B项;材料中的交通活动都发生在国家内部,与殖民扩张无关,排除C项。

15.【答案】B

【解析】材料中美国限制东欧移民、法国主动招募波兰矿工,西欧农业区“季节性移民”以及南非《土著(城市地区)法》禁止黑人跨区流动,体现各国按经济需求选择性调整移民政策,故选B项;材料并未涉及南北经济的比较,排除A项;根据经济需求调整移民政策是主权国家的正常行为,并不等同于盲目排外,不能体现出极端民族主义的抬头,排除C项;材料所述时间没有发生世界性的经济危机,且材料中亦有限制移民的现象,并不完全是对移民的争夺性吸纳,排除D项。

16.【答案】A

【解析】埃及、巴拿马维护运河主权的斗争,是对国家主权、经济发展、军事安全等长远利益的维护;英法美对运河控制权的维护实质上是为了其在相应国家、国际航道上的经济、军事等方面的长远利益;美苏对运河斗争的干预实际上是为抑制英法以维护自身的霸权利益,故选A项;建立地区霸权不符合埃及、巴拿马等国家的斗争诉求,排除B项;运河斗争的主体不只有埃及、巴拿马等曾经被侵略的国家,还有英法美等西方殖民主义国家,排除C项;美苏的干预与争夺运营收入没有直接关联,排除D项。

17.【答案】(1)相同:均服务于政权合法性构建;都有多种艺术表现形式;均注重实用技术发展。(每点2分,共4分,任答两点即可)

不同:创作主体上,秦汉形成官方主导的文人体系,两河流域以祭司阶层为核心创作者;思想内核上,秦汉强调人文伦理,两河流域侧重神本主义;艺术表现上,秦汉雕塑注重现实政治象征,两河流域建筑突出宗教神圣性;实用层面上,两地天文历法在用途上存在差异。(每点2分,共4分,任答两点即可)

(2)主要原因:

政治体制差异:秦汉确立中央集权制度,两河流域长期处于城邦分立状态;

思想传统差异:中国有“敬鬼神而远之”的儒家传统,两河流域多信仰神灵。(每点3分,共6分)

【评分细则】

(1)相同:任意一点2分,共4分;不同:任意一点2分,共4分。

(2)原因:一点3分,共6分。

18.【答案】(1)困局:受列强侵略;政治局势动荡;整体规划滞后;社会经济落后;城市贫困人口数量庞大;东西部发展不平衡。(每点2分,共6分,任答三点即可)

(2)影响:对中国近代城市经济发展模式起到引领作用;为中国近代城市立法治理提供制度借鉴作用;为中国近代城市基建提供技术示范作用;推动中国通商口岸形成产业链;促进中国近代城市发展理念的形成;阶级分化严重,贫困人口数量庞大;英国在中国的租界管理破坏中国城市行政完整,损害中国主权。(每点2分,共6分,任答三点即可)

【评分细则】

(1)困局:任意一点2分,共6分。

(2)影响:积极层面4分,任意一点2分;消极层面2分,任意一点2分。

19.【答案】(1)对欧洲社会的重塑:推动欧洲粮食革命,改变欧洲饮食结构,促进欧洲人口增长;加速欧洲资本主义原始积累,推动欧洲社会转型。(每点2分,共4分)

(2)变化:人口流动规模更大,范围更广;由殖民性移民向就业性移民转变;由被迫迁移向主动迁移转变。(每点2分,共4分,任答两点即可)

评析:原因是欧洲发生工业革命,交通工具改进,大量劳动力剩余以及部分地区农业歉收促使人口外迁;重塑了美洲的社会结构;推动了美洲经济的发展;形成新的文化认同,发展了由欧洲文化主导,融合多种文化因素的新的美洲文化;引发美洲排外情绪,激化美洲社会矛盾;缓解欧洲人口增长与资源紧张的矛盾,改变了移民原住地的社会结构。(每点2分,共6分,任答三点即可)

【评分细则】

(1)重塑:分两个层面,每个层面2分(同一层面不同要点不重复给分),共4分;粮食产量、饮食结构、人口增长为同一个层面,社会转型为一个层面。

(2)①变化:分两个层面,每个层面2分(同一层面不同要点不重复给分),共4分;规模、范围为同一个层面,殖民性向就业性、被迫向主动转变为同一个层面。②评析:原因层面2分,同一层面不同要点不重复给分;评价层面4分,积极方面2分,消极方面2分,同一方面不同要点不重复给分。

20.【答案】示例一(12分)

论题:制度创新与技术突破同时驱动中国医疗体系现代化。

论述:新中国成立后,爱国卫生运动与赤脚医生制度重塑基层医疗网络,全民动员大幅提升了农村医疗覆盖率。屠呦呦团队提取青蒿素抗击疟疾,陈中伟完成世界首例断肢再植术,加速中国医疗技术自主化。2003年“非典”后我国建立传染病直报系统,始于2019年左右的5G远程医疗实现资源下沉与诊疗效率革新,推动公共卫生应急体系迭代升级。

综上所述,中国以制度优势整合传统智慧与现代科技,构建起普惠性与韧性并重的医疗体系。

示例二(12分)

论题:科技革命推动全球医疗体系从治疗向预防转型。

论述:世界卫生组织成立标志着国际卫生合作制度化,青霉素大规模应用与天花的消灭体现了技术普惠的价值。CT技术和人类基因组计划推动精准医疗发展,疾病诊断从经验转向科学层面。mRNA疫苗技术开创快速响应范式,个性化医疗重构医患关系伦理。

综上所述,医学技术突破不仅提升诊疗水平,更推动全球卫生治理向协同创新与伦理共识演进。

示例三(12分)

论题:差异化路径下的医学文明互鉴塑造人类健康共同体。

论述:中国以基层医疗网络实现传染病防控,西方通过抗生素革命与国际卫生合作应对公共卫生危机。中国完善公共卫生体系并实现乙肝疫苗国产化,西方依托生命科学升级诊断技术。中国的中西医结合方案与西方mRNA疫苗等技术并行,展现以多元路径应对全球挑战的可行性。

综上所述,中外医学在技术路径、文化逻辑上各具特色,但共同指向保障人类生命尊严这一核心目标。

【评分细则】

论题(2分):论题明确且正确,基于材料,符合史实。

论述(8分):述及三个阶段得2分,每个阶段结合史料加以论述并紧扣论题各得2分,共6分。

结论(2分):总结前文,并有所升华。

同课章节目录