江苏省常州市2024-2025学年高二下学期期中考试 历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省常州市2024-2025学年高二下学期期中考试 历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 319.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-23 07:48:01 | ||

图片预览

文档简介

2025年春学期高二期中质量调研

历史试卷 2025.04

一、单项选择题:共15题,每题3分,共45分。每题只有一项最符合题意。

1.有学者指出,周代之“礼制”已不同于“乡俗”,在周政之中政统、亲统和道统已经有所分化,然而就是在这种情况下,“礼制”孕育出了一种处理分化要素的原则,即立足于三统的相异相分,又力求在其间建立和维持互补互渗的协调关系。由此可知,这一原则是

A.天人合一 B.和而不同 C.道法自然 D.天下为公

2.北魏孝文帝迁都洛阳后,对南齐政权展开了数次大规模进攻。其兵种以步兵为主,骑兵为辅;战术上野战和攻坚战、城垒防御战并重;后勤补给模式上以后方运输为主,不再依赖战场劫掠。这反映出北魏

A.实现了政权的封建化 B.军事力量不断削弱

C.加速了北方统一进程 D.民族交融获得发展

3.下表是关于唐朝经济的部分史料。这些史料共同印证了唐朝

出处 史料

《因话录》 有士鬻产于外,得钱数百增,惧川途之难赍也,祈所知纳于公藏,而持牒以归,世所谓“便换”者,置之衣囊。

《新唐书》 时商贾至京师,委钱诸道进奏院及诸军、诸使富家,以轻装趋四方,合券乃取之,号“飞钱”。

《中国通史》 “开元”,即开国的意思;“通宝”,即流通的宝货。开元通宝不包含货币的重量,与半两钱、五铢钱比较,显然是改变了以重量为币名的传统。

A.金属货币的衰落 B.印刷技术的提升

C.信用关系的发展 D.币制改革的进步

4.北宋时期有朝臣上疏中提到:“盖祖宗朝赐予之费(岁币),皆出于榷场。岁得之息,取之于虏而复以予虏,中国初无毫发损也。”由此可知,榷场的设置

A.带有浓厚的政治斗争意蕴 B.满足了人民生活需要

C.保证了宋朝财政收支平衡 D.适应了商品经济发展

5.清代城市中的会馆和行会为穷困同乡会员提供生活物资、墓地等。后来,这些组织也向城市提供慈善服务。据此可知

A.商人对城市身份认同增强 B.民间的社会保障机制强化

C.宗族救助促成了社会和谐 D.商人作为有利于基层治理

6.1873年《申报》曾报道:一起盗窃案发生时,某男士因“恐轮船即开”而“仓皇失措,有奔跑之态”,被巡捕扭送公堂;该男子出示轮船客票,借助客票上的年、月、日、时自证清白。这表明,当时

A.媒体报道左右司法审判 B.交通变迁影响社会生活

C.民众普遍具有时间观念 D.无罪推定成为司法准则

7.1905年立停科举后,各省督抚挟新政之急需,纷纷强调各自行事的特殊性,撇开吏部从不同渠道、不同地域频繁奏调官员与留学生。1907年开始,为科举善后、疏通旧学人才而举办的优贡、拔贡考试以及举贡生员考职,亦在各地举行。这( )

A.导致社会阶层的固化 B.反映选官权力的下移

C.推动了教育的近代化 D.导致军阀割据的加剧

8.1916年2月,陈独秀在《吾人最后之觉悟》中说:“吾国专制日久,惟官令是从。人民除纳税、诉讼外,与政府无交涉;国家何物,政治何事,所不知也······而一般商民,犹以为干预政治非分内之事,国政变迁悉委诸政府及党人之手,自身取中立态度······欧美国民多知之,此其所以莫敢侮之也。是为吾人政治的觉悟之第一步。”这反映出陈独秀

A.维护民主共和,武力反抗军阀 B.推动思想解放,尝试政党政治

C.否定专制独裁,促进民众觉醒 D.宣传社会主义,倡导国共合作

9.中共八大后,党的理论工作者强调,国营企业生产的消费品必须通过市场交换才能分配给人民,合作社的各种产品更必须通过市场交换才能用来满足人民的需要。那种认为社会主义经济内不应当有个体经济,不应当有自由贸易,不应当利用价值规律来为社会主义服务的想法是教条主义的。上述主张

A.积极探索社会主义建设道路 B.提高了民众的生活水平

C.有效推动了国民经济的调整 D.反思了人民公社的弊端

10.1980年,中国共有建制镇2600个,1985年增加到6600个,而到1997年底中国建制镇的数量达到16702个。该现象可作为史料直接用于证明中国

A.基层自治水平不断提升 B.区域经济均衡发展

C.城市经济体制改革启动 D.经济结构变化显著

11.在世界古代各种文明的算术演进中,都发展出了乘法计算,如“俄罗斯农夫乘法”“古埃及乘法”、“印度乘法”和中国的九九乘法口诀表等。由此可以推知区域文明发展具有

A.互鉴性 B.一体性 C.包容性 D.多源性

12.10世纪勃艮第王国因贵族割据与军事叛乱陷入混乱。同期,克吕尼修道院脱离世俗领主控制,直接效忠教皇。1072年,英格兰威廉一世却能从教会征调780名骑士。这表明

A.教会的影响力不断下降 B.王权集中程度存在差异

C.封建社会黑暗战乱频繁 D.封建制度已经趋于崩溃

13.文艺复兴时期的学者萨卢塔蒂认为:世界上最美好的东西是祖国和朋友,人应该关心、爱护你的家庭、孩子、亲戚、朋友,以及包容一切的祖国,并为他们效劳。这一观点

A.推动了封建等级观念的瓦解 B.强化了教会对人们的精神控制

C.蕴含着世俗观念和国家认同 D.反映出人文主义思想广泛传播

14.德国版画家凯绥·珂勒惠支(1867-1945)创作的木刻版画《Hunger(饥饿)》,描绘了当时一位德国母亲和孩子在饥饿中挣扎的场景。这作品旨在说明

A.第一次世界大战后德国社会困境

B.工业革命时期德国贫富分化严求

C.经济大危机对德国造成巨大破坏

D.冷战对峙下德国民众生活的艰难

15.在1999年《福布斯》杂志排出的400名超级富豪中“电脑新贵”“软件新贵”或“网络新贵”等占有71个席位,而且不少是名列前茅的,过去在世界经济中处在显赫地位的“石油大王”“汽车大王”等已渐趋衰落。这可以佐证

A.全球经济治理机制有待变革 B.国家干预得到强化

C.科技进步引发经济结构变动 D.南北不平衡性加大

二、非选择题:本题共4题。第16题14分,第17题12分,第18题13分,第19题16分,共55分。

16.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

1978年12月13日,邓小平在中共中央工作会议闭幕会上的讲话中说:要“正确地改革同生产力迅速发展不相适应的上层建筑”。他强调:“必须使民主制度化、法律化,使这种制度和法律不因领导人的改变而改变,不因领导人的看法和注意力的改变而改变。”

--摘编自当代中国研究所《中华人民共和国史稿》

材料二

在20世纪后半期,英国议会和政府的关系是颠倒的:不是议会控制政府,而是政府控制议会。因此有人说,英国政府起初是“国王陛下的政府”,然后是“内阁政府”,现在则是“首相的政府”。

--摘编自钱乘旦主编《英国通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,用具体史实说明中国在逐步实现邓小平提出的目标。(8分)

(2)选取材料二中的任一观点进行论证。(6分)(要求:说明所选观点,论述须有史实依据,逻辑清晰)

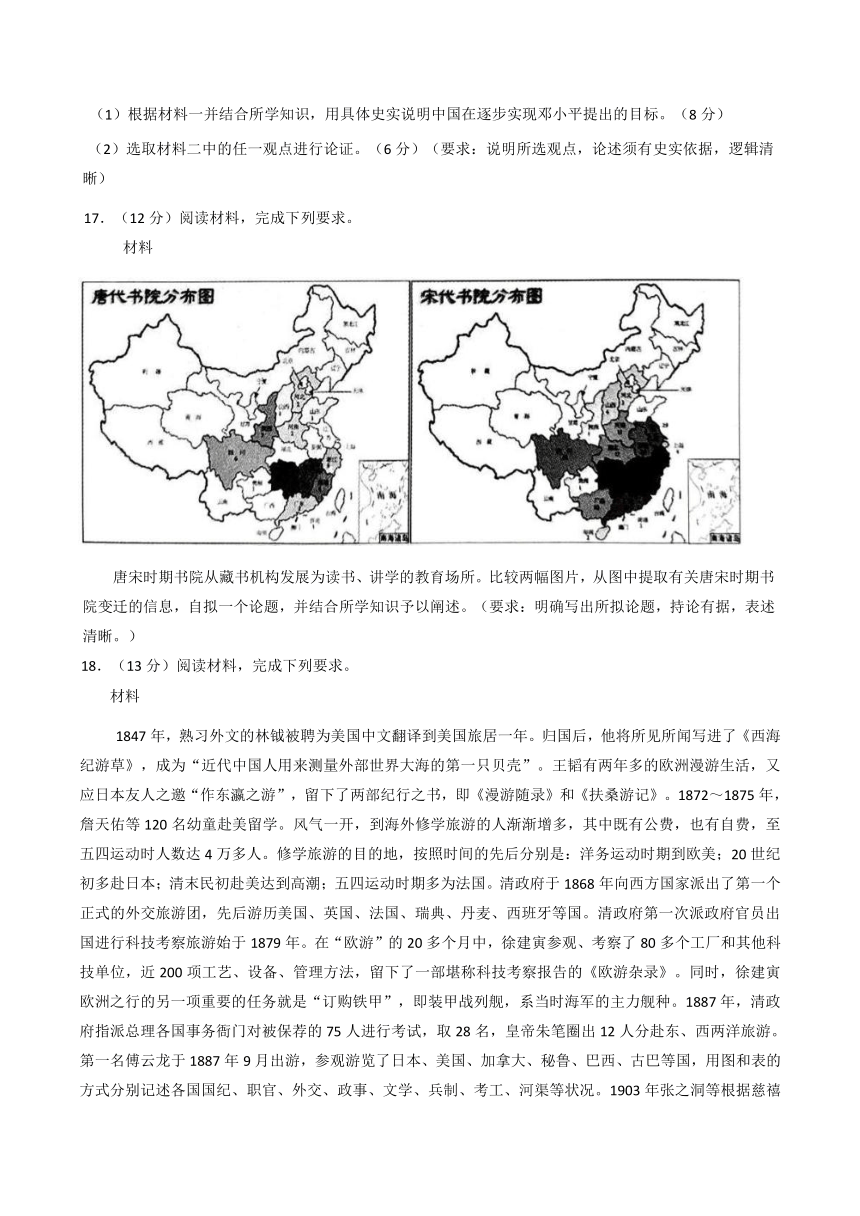

17.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料

唐宋时期书院从藏书机构发展为读书、讲学的教育场所。比较两幅图片,从图中提取有关唐宋时期书院变迁的信息,自拟一个论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:明确写出所拟论题,持论有据,表述清晰。)

18.(13分)阅读材料,完成下列要求。

材料

1847年,熟习外文的林钺被聘为美国中文翻译到美国旅居一年。归国后,他将所见所闻写进了《西海纪游草》,成为“近代中国人用来测量外部世界大海的第一只贝壳”。王韬有两年多的欧洲漫游生活,又应日本友人之邀“作东瀛之游”,留下了两部纪行之书,即《漫游随录》和《扶桑游记》。1872~1875年,詹天佑等120名幼童赴美留学。风气一开,到海外修学旅游的人渐渐增多,其中既有公费,也有自费,至五四运动时人数达4万多人。修学旅游的目的地,按照时间的先后分别是:洋务运动时期到欧美;20世纪初多赴日本;清末民初赴美达到高潮;五四运动时期多为法国。清政府于1868年向西方国家派出了第一个正式的外交旅游团,先后游历美国、英国、法国、瑞典、丹麦、西班牙等国。清政府第一次派政府官员出国进行科技考察旅游始于1879年。在“欧游”的20多个月中,徐建寅参观、考察了80多个工厂和其他科技单位,近200项工艺、设备、管理方法,留下了一部堪称科技考察报告的《欧游杂录》。同时,徐建寅欧洲之行的另一项重要的任务就是“订购铁甲”,即装甲战列舰,系当时海军的主力舰种。1887年,清政府指派总理各国事务衙门对被保荐的75人进行考试,取28名,皇帝朱笔圈出12人分赴东、西两洋旅游。第一名傅云龙于1887年9月出游,参观游览了日本、美国、加拿大、秘鲁、巴西、古巴等国,用图和表的方式分别记述各国国纪、职官、外交、政事、文学、兵制、考工、河渠等状况。1903年张之洞等根据慈禧太后的指示,拟定了奖励政府官员出国旅游的办法,规定“游历之宗旨,以能考察其内政、外交、海陆军备、农工商各项实业,及其章程办法为要义”。

--摘编自马晓京《近代中国出境旅游活动的历史考察》

(1)根据材料并结合所学知识,指出影响近代中国出境旅游活动的因素,并概括其特点。(10分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析近代中国出境旅游活动的影响。(3分)

19.(16分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

在西方政治思想史上,法国人博丹(1530-1596年)是第一个系统地提出和论述国家主权学说的思想家。他认为国家主权在时间和任期上是不受限制的,因为国家主权依靠自己的权利而存在。其次,主权是不受任何限制并超越于法律之上的,如果主权受到同时代的、此前时代的法律以及政治团体的限制,那么主权也就不能成为主权。再者,主权是统一的、不可分割的、不可转让的。但是,他又明确区分主权与主权者,强调主权永远属于国家,君主不过是代国家行使主权;公民在国家中享有财产自由,主权者要服从神法和自然法,不得侵犯公民的财产权利。

材料二

荷兰思想家格劳秀斯(1583-1645年)对主权的分析表明,他主要是从国际法角度考虑主权问题的。也就是说,他不仅从主权对内最高方面来考察主权的性质,而且还考察了主权对外独立方面。所以格劳秀斯明确指出,主权就是不受另一个权力支配的权力,国际活动的主体是主权国家。

--上述材料均摘编自《西方政治思想史》

(1)根据材料一,概括博丹思想中关于国家主权的特征,分析博丹主权学说反映的政治和经济诉求。(10分)

(2)综合上述材料,指出格劳秀斯对国家主权学说的发展,并简析其原因。(6分)

2025年春学期高二期中质量调研历史试卷答案

一、单项选择题(共45分)

1.B。“立足于三统的相异相分,又力求在其间建立和维持互补互渗的协调关系”体现了和而不同的原则,B正确;天人合一强调人与自然的和谐统一,A错误;道法自然是道家主张,强调顺应自然,C错误;天下为公体现的是一种理想的社会状态,D错误。

2.D。北魏孝文帝迁都洛阳后,军事作战方式发生变化,以步兵为主,后勤补给不再依赖战场劫掠,这反映出北魏受到汉族文化影响,民族交融获得发展,D正确;仅从军事方面不能说明实现了政权的封建化,A错误;材料未体现军事力量削弱,B错误;材料未涉及北方统一进程,C错误。

3.C。唐朝的“便换”“飞钱”体现了信用货币的出现,开元通宝改变了以重量为币名的传统,这些都反映了信用关系的发展,C正确;材料不能说明金属货币衰落,A错误;材料未涉及印刷技术,B错误;币制改革进步只是部分内容,不全面,D错误。

4.A。北宋朝臣认为植场的岁币费用来自植场的收益,是“取之于虏而复以予虏”,这说明植场的设置带有浓厚的政治斗争意蕴,A正确;材料未体现满足人民生活需要,B错误;“保证了”宋朝财政收支平衡说法过于绝对,C错误;材料强调的是政治方面,不是商品经济发展,D错误。

5.D。清代会馆和行会为同乡会员及城市提供慈善服务,说明商人的这些行为有利于基层治理,D正确;材料未体现商人对城市身份认同增强,A错误;材料只是说会馆和行会的慈善服务,不能说明民间社会保障机制强化,B错误;会馆和行会不属于宗族组织,C错误。

6.B。男子因轮船即将开行而行为慌张被误抓,后借助轮船客票自证清白,这表明交通变迁影响社会生活,B正确;媒体报道不能左右司法审判,A错误;“普遍具有”时间观念说法过于绝对,C错误;材料未体现无罪推定成为司法准则,D错误。

7.B。1905年立停科举后,各省督抚撇开吏部从不同渠道奏调官员,为科举善后举办的考试也在各地举行,这反映出选官权力的下移,B 正确;这些举措有利于社会阶层流动,A错误;材料与教育近代化无关,C错误;军阀割据加剧是在辛亥革命后,D错误。

8.C。陈独秀批判中国专制日久,人民对政治冷漠,呼吁民众觉醒,否定专制独裁,C正确;材料未体现维护民主共和、武力反抗军阀,A错误;材料未涉及尝试政党政治,B错误;此时陈独秀未宣传社会主义,也没有倡导国共合作,D错误。

9.A。中共八大后,党的理论工作者对社会主义经济中市场、个体经济等的认识,是对社会主义建设道路的积极探索,A正确;材料只是理论探讨,未提及提高民众生活水平,B错误;当时国民经济调整尚未开始,C错误;材料未反思人民公社的弊端,D错误。

10.D。1980-1997年中国建制镇数量大幅增加,这反映了中国经济结构变化显著,乡镇企业发展,推动了城镇化进程,D正确;材料与基层自治水平无关,A错误;材料不能体现区域经济均衡发展,B 错误;城市经济体制改革启动于1984年,C错误。

11.D。世界古代各种文明都发展出乘法计算,说明区域文明发展具有多源性,D正确;材料未体现互鉴性、一体性、包容性,A、B、C 错误。

12.B。10世纪勃艮第王国贵族割据,克吕尼修道院脱离世俗领主控制,而英格兰威廉一世能从教会征调骑士,这表明当时王权集中程度存在差异,B正确;材料不能说明教会影响力不断下降,A错误;材料只涉及部分地区,不能说封建社会黑暗战乱频繁,C错误;当时封建制度并未趋于崩溃,D错误。

13.C。萨卢塔蒂认为人应该关心家庭、朋友和祖国,这一观点蕴含着世俗观念和国家认同,C正确;材料未体现推动封建等级观念瓦解,A错误;该观点冲击了教会对人们的精神控制,B错误;材料不能说明人文主义思想广泛传播,D错误。

14.A。凯绥·珂勒惠支创作于1922年的《Hunger(饥饿)》,描绘德国母亲和孩子在饥饿中挣扎的场景,反映了第一次世界大战后德国社会困境,A正确;工业革命时期德国贫富分化严重与画作时间不符,B错误;经济大危机始于1929年,C错误;冷战对峙开始于二战后,D错误。

15.C。1999年“电脑新贵”“软件新贵”等在超级富豪中占比增加,“石油大王”“汽车大王”等渐趋衰落,这佐证了科技进步引发经济结构变动,C正确;材料未涉及全球经济治理机制,A错误;材料与国家干预无关,B错误;材料未体现南北不平衡性加大,D错误。

二、非选择题(共55分)

16.(14分)

(1)1982年,全国人大通过了修订的《中华人民共和国宪法》,完善了社会主义法律体系,使民主制度化、法律化;建立和完善了基层民主制度,如村民自治、城市居民自治等,保障了人民的民主权利;加强了法制建设,开展普法教育,提高了公民的法律意识;推进政治体制改革,加强民主监督,完善了权力制约机制。(8分)

(2)示例

观点:英国政府现在是“首相的政府”。(2分)

论证:20世纪后半期,英国首相的权力不断扩大。首相掌握了内阁的决策权,能够主导政府的政策走向;首相可以通过议会党团控制议会,使议会更多地按照首相的意愿行事。例如,撒切尔夫人担任首相期间,推行了一系列改革政策,凭借其强硬的领导风格和对议会的掌控,使这些政策得以顺利实施。所以,英国政府现在是“首相的政府”这一观点具有一定的合理性。(4分)(说明所选观点,论述有史实依据,逻辑清晰,根据论述情况酌情给分)

17.(12分)

示例

论题:唐宋时期书院分布反映经济重心南移

阐述:从唐代书院分布图可以看出,唐代书院主要集中在北方,如黄河流域一带,南方书院数量相对较少。这是因为当时北方是政治、经济中心,文化教育也较为发达。

到了宋代,书院分布图显示南方书院数量大幅增加,且在分布上更为密集。这与经济重心的南移密切相关。宋代,南方经济迅速发展,农业、手工业和商业都取得了显著进步。经济的繁荣为书院的发展提供了物质基础,使得南方能够有更多的资源投入到教育事业中。

同时,经济重心的南移也吸引了大量的人才南迁,为南方书院的发展提供了师资和生源。例如,朱熹在南方讲学,吸引了众多学子,促进了南方书院的繁荣。

综上所述,唐宋时期书院分布的变化反映了经济重心的南移,经济的发展对文化教育的发展有着重要的推动作用。(明确写出所拟论题,持论有据,表述清晰,根据论述情况酌情给分)

18.(13分)

(1)因素:西方列强的侵略,民族危机加深;洋务运动等近代化运动的推动;清政府政策的调整;先进人士的倡导和示范;交通和通信技术的发展。(5分)

特点:目的多样,包括修学、外交、科技考察、订购军备等;参与人员逐渐增多,从少数官员、学者到大量留学生;目的地不断变化,从欧美到日本,再到美国、法国等;形式多样,有公费、自费等。(5分)

(2)影响:促进了中西文化交流,开阔了国人的视野;推动了中国近代化进程,为中国的教育、科技、军事等方面的发展提供了借鉴;培养了一批具有国际视野的人才,增强了国人对世界的认识和了解。(3分)

19.(16分)

(1)特征:不受时间和任期限制;不受任何限制并超越法律之上;统

一、不可分割、不可转让;主权属于国家,君主代行主权;主权者要服从神法和自然法,不得侵犯公民财产权利。(6分)

政治诉求:反对封建割据,加强中央集权;维护君主专制统治。(2分)

经济诉求:保护资产阶级的财产权利,促进资本主义经济发展。(2分)

(2)发展:从国际法角度考虑主权问题,强调主权对外独立。(2分)原因:17世纪,欧洲国家之间的联系日益紧密,国际交往频繁;荷兰海外贸易发达,需要从国际法角度维护国家主权和利益;格劳秀斯的个人经历和学术研究也影响了他的观点。(4分)

历史试卷 2025.04

一、单项选择题:共15题,每题3分,共45分。每题只有一项最符合题意。

1.有学者指出,周代之“礼制”已不同于“乡俗”,在周政之中政统、亲统和道统已经有所分化,然而就是在这种情况下,“礼制”孕育出了一种处理分化要素的原则,即立足于三统的相异相分,又力求在其间建立和维持互补互渗的协调关系。由此可知,这一原则是

A.天人合一 B.和而不同 C.道法自然 D.天下为公

2.北魏孝文帝迁都洛阳后,对南齐政权展开了数次大规模进攻。其兵种以步兵为主,骑兵为辅;战术上野战和攻坚战、城垒防御战并重;后勤补给模式上以后方运输为主,不再依赖战场劫掠。这反映出北魏

A.实现了政权的封建化 B.军事力量不断削弱

C.加速了北方统一进程 D.民族交融获得发展

3.下表是关于唐朝经济的部分史料。这些史料共同印证了唐朝

出处 史料

《因话录》 有士鬻产于外,得钱数百增,惧川途之难赍也,祈所知纳于公藏,而持牒以归,世所谓“便换”者,置之衣囊。

《新唐书》 时商贾至京师,委钱诸道进奏院及诸军、诸使富家,以轻装趋四方,合券乃取之,号“飞钱”。

《中国通史》 “开元”,即开国的意思;“通宝”,即流通的宝货。开元通宝不包含货币的重量,与半两钱、五铢钱比较,显然是改变了以重量为币名的传统。

A.金属货币的衰落 B.印刷技术的提升

C.信用关系的发展 D.币制改革的进步

4.北宋时期有朝臣上疏中提到:“盖祖宗朝赐予之费(岁币),皆出于榷场。岁得之息,取之于虏而复以予虏,中国初无毫发损也。”由此可知,榷场的设置

A.带有浓厚的政治斗争意蕴 B.满足了人民生活需要

C.保证了宋朝财政收支平衡 D.适应了商品经济发展

5.清代城市中的会馆和行会为穷困同乡会员提供生活物资、墓地等。后来,这些组织也向城市提供慈善服务。据此可知

A.商人对城市身份认同增强 B.民间的社会保障机制强化

C.宗族救助促成了社会和谐 D.商人作为有利于基层治理

6.1873年《申报》曾报道:一起盗窃案发生时,某男士因“恐轮船即开”而“仓皇失措,有奔跑之态”,被巡捕扭送公堂;该男子出示轮船客票,借助客票上的年、月、日、时自证清白。这表明,当时

A.媒体报道左右司法审判 B.交通变迁影响社会生活

C.民众普遍具有时间观念 D.无罪推定成为司法准则

7.1905年立停科举后,各省督抚挟新政之急需,纷纷强调各自行事的特殊性,撇开吏部从不同渠道、不同地域频繁奏调官员与留学生。1907年开始,为科举善后、疏通旧学人才而举办的优贡、拔贡考试以及举贡生员考职,亦在各地举行。这( )

A.导致社会阶层的固化 B.反映选官权力的下移

C.推动了教育的近代化 D.导致军阀割据的加剧

8.1916年2月,陈独秀在《吾人最后之觉悟》中说:“吾国专制日久,惟官令是从。人民除纳税、诉讼外,与政府无交涉;国家何物,政治何事,所不知也······而一般商民,犹以为干预政治非分内之事,国政变迁悉委诸政府及党人之手,自身取中立态度······欧美国民多知之,此其所以莫敢侮之也。是为吾人政治的觉悟之第一步。”这反映出陈独秀

A.维护民主共和,武力反抗军阀 B.推动思想解放,尝试政党政治

C.否定专制独裁,促进民众觉醒 D.宣传社会主义,倡导国共合作

9.中共八大后,党的理论工作者强调,国营企业生产的消费品必须通过市场交换才能分配给人民,合作社的各种产品更必须通过市场交换才能用来满足人民的需要。那种认为社会主义经济内不应当有个体经济,不应当有自由贸易,不应当利用价值规律来为社会主义服务的想法是教条主义的。上述主张

A.积极探索社会主义建设道路 B.提高了民众的生活水平

C.有效推动了国民经济的调整 D.反思了人民公社的弊端

10.1980年,中国共有建制镇2600个,1985年增加到6600个,而到1997年底中国建制镇的数量达到16702个。该现象可作为史料直接用于证明中国

A.基层自治水平不断提升 B.区域经济均衡发展

C.城市经济体制改革启动 D.经济结构变化显著

11.在世界古代各种文明的算术演进中,都发展出了乘法计算,如“俄罗斯农夫乘法”“古埃及乘法”、“印度乘法”和中国的九九乘法口诀表等。由此可以推知区域文明发展具有

A.互鉴性 B.一体性 C.包容性 D.多源性

12.10世纪勃艮第王国因贵族割据与军事叛乱陷入混乱。同期,克吕尼修道院脱离世俗领主控制,直接效忠教皇。1072年,英格兰威廉一世却能从教会征调780名骑士。这表明

A.教会的影响力不断下降 B.王权集中程度存在差异

C.封建社会黑暗战乱频繁 D.封建制度已经趋于崩溃

13.文艺复兴时期的学者萨卢塔蒂认为:世界上最美好的东西是祖国和朋友,人应该关心、爱护你的家庭、孩子、亲戚、朋友,以及包容一切的祖国,并为他们效劳。这一观点

A.推动了封建等级观念的瓦解 B.强化了教会对人们的精神控制

C.蕴含着世俗观念和国家认同 D.反映出人文主义思想广泛传播

14.德国版画家凯绥·珂勒惠支(1867-1945)创作的木刻版画《Hunger(饥饿)》,描绘了当时一位德国母亲和孩子在饥饿中挣扎的场景。这作品旨在说明

A.第一次世界大战后德国社会困境

B.工业革命时期德国贫富分化严求

C.经济大危机对德国造成巨大破坏

D.冷战对峙下德国民众生活的艰难

15.在1999年《福布斯》杂志排出的400名超级富豪中“电脑新贵”“软件新贵”或“网络新贵”等占有71个席位,而且不少是名列前茅的,过去在世界经济中处在显赫地位的“石油大王”“汽车大王”等已渐趋衰落。这可以佐证

A.全球经济治理机制有待变革 B.国家干预得到强化

C.科技进步引发经济结构变动 D.南北不平衡性加大

二、非选择题:本题共4题。第16题14分,第17题12分,第18题13分,第19题16分,共55分。

16.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

1978年12月13日,邓小平在中共中央工作会议闭幕会上的讲话中说:要“正确地改革同生产力迅速发展不相适应的上层建筑”。他强调:“必须使民主制度化、法律化,使这种制度和法律不因领导人的改变而改变,不因领导人的看法和注意力的改变而改变。”

--摘编自当代中国研究所《中华人民共和国史稿》

材料二

在20世纪后半期,英国议会和政府的关系是颠倒的:不是议会控制政府,而是政府控制议会。因此有人说,英国政府起初是“国王陛下的政府”,然后是“内阁政府”,现在则是“首相的政府”。

--摘编自钱乘旦主编《英国通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,用具体史实说明中国在逐步实现邓小平提出的目标。(8分)

(2)选取材料二中的任一观点进行论证。(6分)(要求:说明所选观点,论述须有史实依据,逻辑清晰)

17.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料

唐宋时期书院从藏书机构发展为读书、讲学的教育场所。比较两幅图片,从图中提取有关唐宋时期书院变迁的信息,自拟一个论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:明确写出所拟论题,持论有据,表述清晰。)

18.(13分)阅读材料,完成下列要求。

材料

1847年,熟习外文的林钺被聘为美国中文翻译到美国旅居一年。归国后,他将所见所闻写进了《西海纪游草》,成为“近代中国人用来测量外部世界大海的第一只贝壳”。王韬有两年多的欧洲漫游生活,又应日本友人之邀“作东瀛之游”,留下了两部纪行之书,即《漫游随录》和《扶桑游记》。1872~1875年,詹天佑等120名幼童赴美留学。风气一开,到海外修学旅游的人渐渐增多,其中既有公费,也有自费,至五四运动时人数达4万多人。修学旅游的目的地,按照时间的先后分别是:洋务运动时期到欧美;20世纪初多赴日本;清末民初赴美达到高潮;五四运动时期多为法国。清政府于1868年向西方国家派出了第一个正式的外交旅游团,先后游历美国、英国、法国、瑞典、丹麦、西班牙等国。清政府第一次派政府官员出国进行科技考察旅游始于1879年。在“欧游”的20多个月中,徐建寅参观、考察了80多个工厂和其他科技单位,近200项工艺、设备、管理方法,留下了一部堪称科技考察报告的《欧游杂录》。同时,徐建寅欧洲之行的另一项重要的任务就是“订购铁甲”,即装甲战列舰,系当时海军的主力舰种。1887年,清政府指派总理各国事务衙门对被保荐的75人进行考试,取28名,皇帝朱笔圈出12人分赴东、西两洋旅游。第一名傅云龙于1887年9月出游,参观游览了日本、美国、加拿大、秘鲁、巴西、古巴等国,用图和表的方式分别记述各国国纪、职官、外交、政事、文学、兵制、考工、河渠等状况。1903年张之洞等根据慈禧太后的指示,拟定了奖励政府官员出国旅游的办法,规定“游历之宗旨,以能考察其内政、外交、海陆军备、农工商各项实业,及其章程办法为要义”。

--摘编自马晓京《近代中国出境旅游活动的历史考察》

(1)根据材料并结合所学知识,指出影响近代中国出境旅游活动的因素,并概括其特点。(10分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析近代中国出境旅游活动的影响。(3分)

19.(16分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

在西方政治思想史上,法国人博丹(1530-1596年)是第一个系统地提出和论述国家主权学说的思想家。他认为国家主权在时间和任期上是不受限制的,因为国家主权依靠自己的权利而存在。其次,主权是不受任何限制并超越于法律之上的,如果主权受到同时代的、此前时代的法律以及政治团体的限制,那么主权也就不能成为主权。再者,主权是统一的、不可分割的、不可转让的。但是,他又明确区分主权与主权者,强调主权永远属于国家,君主不过是代国家行使主权;公民在国家中享有财产自由,主权者要服从神法和自然法,不得侵犯公民的财产权利。

材料二

荷兰思想家格劳秀斯(1583-1645年)对主权的分析表明,他主要是从国际法角度考虑主权问题的。也就是说,他不仅从主权对内最高方面来考察主权的性质,而且还考察了主权对外独立方面。所以格劳秀斯明确指出,主权就是不受另一个权力支配的权力,国际活动的主体是主权国家。

--上述材料均摘编自《西方政治思想史》

(1)根据材料一,概括博丹思想中关于国家主权的特征,分析博丹主权学说反映的政治和经济诉求。(10分)

(2)综合上述材料,指出格劳秀斯对国家主权学说的发展,并简析其原因。(6分)

2025年春学期高二期中质量调研历史试卷答案

一、单项选择题(共45分)

1.B。“立足于三统的相异相分,又力求在其间建立和维持互补互渗的协调关系”体现了和而不同的原则,B正确;天人合一强调人与自然的和谐统一,A错误;道法自然是道家主张,强调顺应自然,C错误;天下为公体现的是一种理想的社会状态,D错误。

2.D。北魏孝文帝迁都洛阳后,军事作战方式发生变化,以步兵为主,后勤补给不再依赖战场劫掠,这反映出北魏受到汉族文化影响,民族交融获得发展,D正确;仅从军事方面不能说明实现了政权的封建化,A错误;材料未体现军事力量削弱,B错误;材料未涉及北方统一进程,C错误。

3.C。唐朝的“便换”“飞钱”体现了信用货币的出现,开元通宝改变了以重量为币名的传统,这些都反映了信用关系的发展,C正确;材料不能说明金属货币衰落,A错误;材料未涉及印刷技术,B错误;币制改革进步只是部分内容,不全面,D错误。

4.A。北宋朝臣认为植场的岁币费用来自植场的收益,是“取之于虏而复以予虏”,这说明植场的设置带有浓厚的政治斗争意蕴,A正确;材料未体现满足人民生活需要,B错误;“保证了”宋朝财政收支平衡说法过于绝对,C错误;材料强调的是政治方面,不是商品经济发展,D错误。

5.D。清代会馆和行会为同乡会员及城市提供慈善服务,说明商人的这些行为有利于基层治理,D正确;材料未体现商人对城市身份认同增强,A错误;材料只是说会馆和行会的慈善服务,不能说明民间社会保障机制强化,B错误;会馆和行会不属于宗族组织,C错误。

6.B。男子因轮船即将开行而行为慌张被误抓,后借助轮船客票自证清白,这表明交通变迁影响社会生活,B正确;媒体报道不能左右司法审判,A错误;“普遍具有”时间观念说法过于绝对,C错误;材料未体现无罪推定成为司法准则,D错误。

7.B。1905年立停科举后,各省督抚撇开吏部从不同渠道奏调官员,为科举善后举办的考试也在各地举行,这反映出选官权力的下移,B 正确;这些举措有利于社会阶层流动,A错误;材料与教育近代化无关,C错误;军阀割据加剧是在辛亥革命后,D错误。

8.C。陈独秀批判中国专制日久,人民对政治冷漠,呼吁民众觉醒,否定专制独裁,C正确;材料未体现维护民主共和、武力反抗军阀,A错误;材料未涉及尝试政党政治,B错误;此时陈独秀未宣传社会主义,也没有倡导国共合作,D错误。

9.A。中共八大后,党的理论工作者对社会主义经济中市场、个体经济等的认识,是对社会主义建设道路的积极探索,A正确;材料只是理论探讨,未提及提高民众生活水平,B错误;当时国民经济调整尚未开始,C错误;材料未反思人民公社的弊端,D错误。

10.D。1980-1997年中国建制镇数量大幅增加,这反映了中国经济结构变化显著,乡镇企业发展,推动了城镇化进程,D正确;材料与基层自治水平无关,A错误;材料不能体现区域经济均衡发展,B 错误;城市经济体制改革启动于1984年,C错误。

11.D。世界古代各种文明都发展出乘法计算,说明区域文明发展具有多源性,D正确;材料未体现互鉴性、一体性、包容性,A、B、C 错误。

12.B。10世纪勃艮第王国贵族割据,克吕尼修道院脱离世俗领主控制,而英格兰威廉一世能从教会征调骑士,这表明当时王权集中程度存在差异,B正确;材料不能说明教会影响力不断下降,A错误;材料只涉及部分地区,不能说封建社会黑暗战乱频繁,C错误;当时封建制度并未趋于崩溃,D错误。

13.C。萨卢塔蒂认为人应该关心家庭、朋友和祖国,这一观点蕴含着世俗观念和国家认同,C正确;材料未体现推动封建等级观念瓦解,A错误;该观点冲击了教会对人们的精神控制,B错误;材料不能说明人文主义思想广泛传播,D错误。

14.A。凯绥·珂勒惠支创作于1922年的《Hunger(饥饿)》,描绘德国母亲和孩子在饥饿中挣扎的场景,反映了第一次世界大战后德国社会困境,A正确;工业革命时期德国贫富分化严重与画作时间不符,B错误;经济大危机始于1929年,C错误;冷战对峙开始于二战后,D错误。

15.C。1999年“电脑新贵”“软件新贵”等在超级富豪中占比增加,“石油大王”“汽车大王”等渐趋衰落,这佐证了科技进步引发经济结构变动,C正确;材料未涉及全球经济治理机制,A错误;材料与国家干预无关,B错误;材料未体现南北不平衡性加大,D错误。

二、非选择题(共55分)

16.(14分)

(1)1982年,全国人大通过了修订的《中华人民共和国宪法》,完善了社会主义法律体系,使民主制度化、法律化;建立和完善了基层民主制度,如村民自治、城市居民自治等,保障了人民的民主权利;加强了法制建设,开展普法教育,提高了公民的法律意识;推进政治体制改革,加强民主监督,完善了权力制约机制。(8分)

(2)示例

观点:英国政府现在是“首相的政府”。(2分)

论证:20世纪后半期,英国首相的权力不断扩大。首相掌握了内阁的决策权,能够主导政府的政策走向;首相可以通过议会党团控制议会,使议会更多地按照首相的意愿行事。例如,撒切尔夫人担任首相期间,推行了一系列改革政策,凭借其强硬的领导风格和对议会的掌控,使这些政策得以顺利实施。所以,英国政府现在是“首相的政府”这一观点具有一定的合理性。(4分)(说明所选观点,论述有史实依据,逻辑清晰,根据论述情况酌情给分)

17.(12分)

示例

论题:唐宋时期书院分布反映经济重心南移

阐述:从唐代书院分布图可以看出,唐代书院主要集中在北方,如黄河流域一带,南方书院数量相对较少。这是因为当时北方是政治、经济中心,文化教育也较为发达。

到了宋代,书院分布图显示南方书院数量大幅增加,且在分布上更为密集。这与经济重心的南移密切相关。宋代,南方经济迅速发展,农业、手工业和商业都取得了显著进步。经济的繁荣为书院的发展提供了物质基础,使得南方能够有更多的资源投入到教育事业中。

同时,经济重心的南移也吸引了大量的人才南迁,为南方书院的发展提供了师资和生源。例如,朱熹在南方讲学,吸引了众多学子,促进了南方书院的繁荣。

综上所述,唐宋时期书院分布的变化反映了经济重心的南移,经济的发展对文化教育的发展有着重要的推动作用。(明确写出所拟论题,持论有据,表述清晰,根据论述情况酌情给分)

18.(13分)

(1)因素:西方列强的侵略,民族危机加深;洋务运动等近代化运动的推动;清政府政策的调整;先进人士的倡导和示范;交通和通信技术的发展。(5分)

特点:目的多样,包括修学、外交、科技考察、订购军备等;参与人员逐渐增多,从少数官员、学者到大量留学生;目的地不断变化,从欧美到日本,再到美国、法国等;形式多样,有公费、自费等。(5分)

(2)影响:促进了中西文化交流,开阔了国人的视野;推动了中国近代化进程,为中国的教育、科技、军事等方面的发展提供了借鉴;培养了一批具有国际视野的人才,增强了国人对世界的认识和了解。(3分)

19.(16分)

(1)特征:不受时间和任期限制;不受任何限制并超越法律之上;统

一、不可分割、不可转让;主权属于国家,君主代行主权;主权者要服从神法和自然法,不得侵犯公民财产权利。(6分)

政治诉求:反对封建割据,加强中央集权;维护君主专制统治。(2分)

经济诉求:保护资产阶级的财产权利,促进资本主义经济发展。(2分)

(2)发展:从国际法角度考虑主权问题,强调主权对外独立。(2分)原因:17世纪,欧洲国家之间的联系日益紧密,国际交往频繁;荷兰海外贸易发达,需要从国际法角度维护国家主权和利益;格劳秀斯的个人经历和学术研究也影响了他的观点。(4分)

同课章节目录