广东省揭阳第一中学2024-2025学年高三下学期4月月考 历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 广东省揭阳第一中学2024-2025学年高三下学期4月月考 历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 163.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-23 07:55:24 | ||

图片预览

文档简介

2025年广东省普通高中学业水平选择性考试

历史模拟试题(七)

广东新高考研究中心

本试卷共100分 考试时间75分钟

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

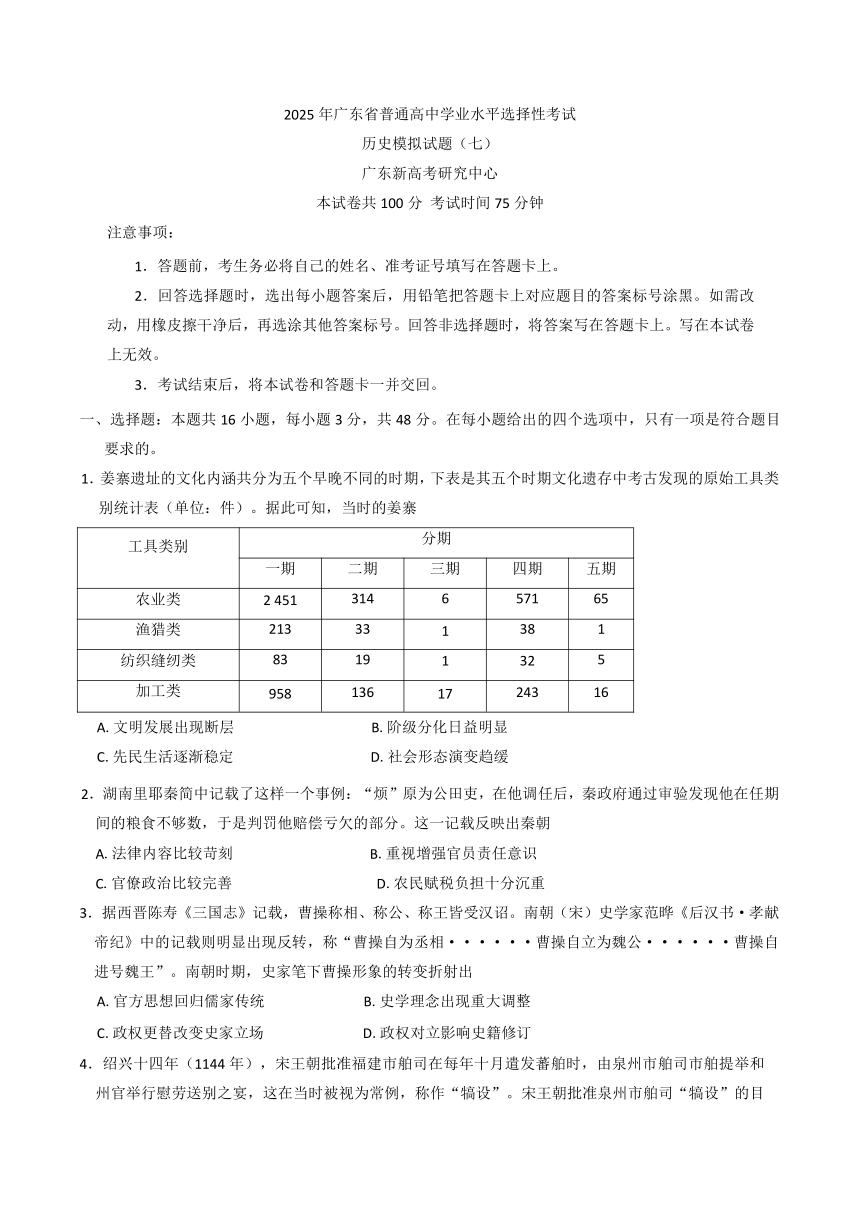

1.姜寨遗址的文化内涵共分为五个早晚不同的时期,下表是其五个时期文化遗存中考古发现的原始工具类别统计表(单位:件)。据此可知,当时的姜寨

工具类别 分期

一期 二期 三期 四期 五期

农业类 2 451 314 6 571 65

渔猎类 213 33 1 38 1

纺织缝纫类 83 19 1 32 5

加工类 958 136 17 243 16

A.文明发展出现断层 B.阶级分化日益明显

C.先民生活逐渐稳定 D.社会形态演变趋缓

2.湖南里耶秦简中记载了这样一个事例:“烦”原为公田吏,在他调任后,秦政府通过审验发现他在任期间的粮食不够数,于是判罚他赔偿亏欠的部分。这一记载反映出秦朝

A.法律内容比较苛刻 B.重视增强官员责任意识

C.官僚政治比较完善 D.农民赋税负担十分沉重

3.据西晋陈寿《三国志》记载,曹操称相、称公、称王皆受汉诏。南朝(宋)史学家范晔《后汉书·孝献帝纪》中的记载则明显出现反转,称“曹操自为丞相······曹操自立为魏公······曹操自进号魏王”。南朝时期,史家笔下曹操形象的转变折射出

A.官方思想回归儒家传统 B.史学理念出现重大调整

C.政权更替改变史家立场 D.政权对立影响史籍修订

4.绍兴十四年(1144年),宋王朝批准福建市舶司在每年十月遣发蕃舶时,由泉州市舶司市舶提举和州官举行慰劳送别之宴,这在当时被视为常例,称作“犒设”。宋王朝批准泉州市舶司“犒设”的目的是

A.彰显中华礼仪 B.巩固中外关系 C.提升商人地位 D.稳定国家财源

5.下表所示是摘自《明史》的史料,其蕴含的主题是

史料 出处

“昔陈景文为令,猺、獞皆应差徭,厥后抚字乖方,始仍反侧。诚使守令得人,示以恩信,谕以祸福,亦当革心······此可为治蛮之实鉴” 《土司传·序》

“帝曰:“蛮民亦朕赤子,杀至千数,岂无胁从非辜者。以后宜开示恩信,抚慰而降之”” 《广西土司列传》

“苗蛮阻险自固,易动难服,自其性然。而草薙禽狝,滥杀邀功,贪货贿,兴事端,控驭乖方,绥怀无策,则镇将之过也” 《韩观列传》

A.牧民官对政府的价值 B.民族习性与地方割据

C.恩威并施的民族政策 D.民族关系的曲折发展

6.1895-1912年,武汉地区进出口贸易额每年平均达到1亿关两以上,“其增进之速实为欧美所不及”。尤为引人注目的是,在1901年以前,汉口土货出口额甚巨,而洋货进口额甚微,以故数十年间均有巨额出超。这种现象反映出当时

A.湖北小农经济渐趋繁荣 B.西方列强对华侵略的加深

C.实业救国思想广泛传播 D.近代湖北民族经济的发展

7.民国时期,中苏文化协会在新疆各地放映了《列宁在一九一八年》《被开垦的处女地》《战斗的青年一代》等近百部苏联影片。其中,《列宁在一九一八年》仅在乌鲁木齐就曾一年内放映七次,观看的人数超过四万人。中苏文化协会此举

A.有助于马克思主义在新疆传播 B.说明新疆成为中苏文化交流中心

C.削弱了新疆传统文化的影响力 D.折射出中国电影事业发展的滞后

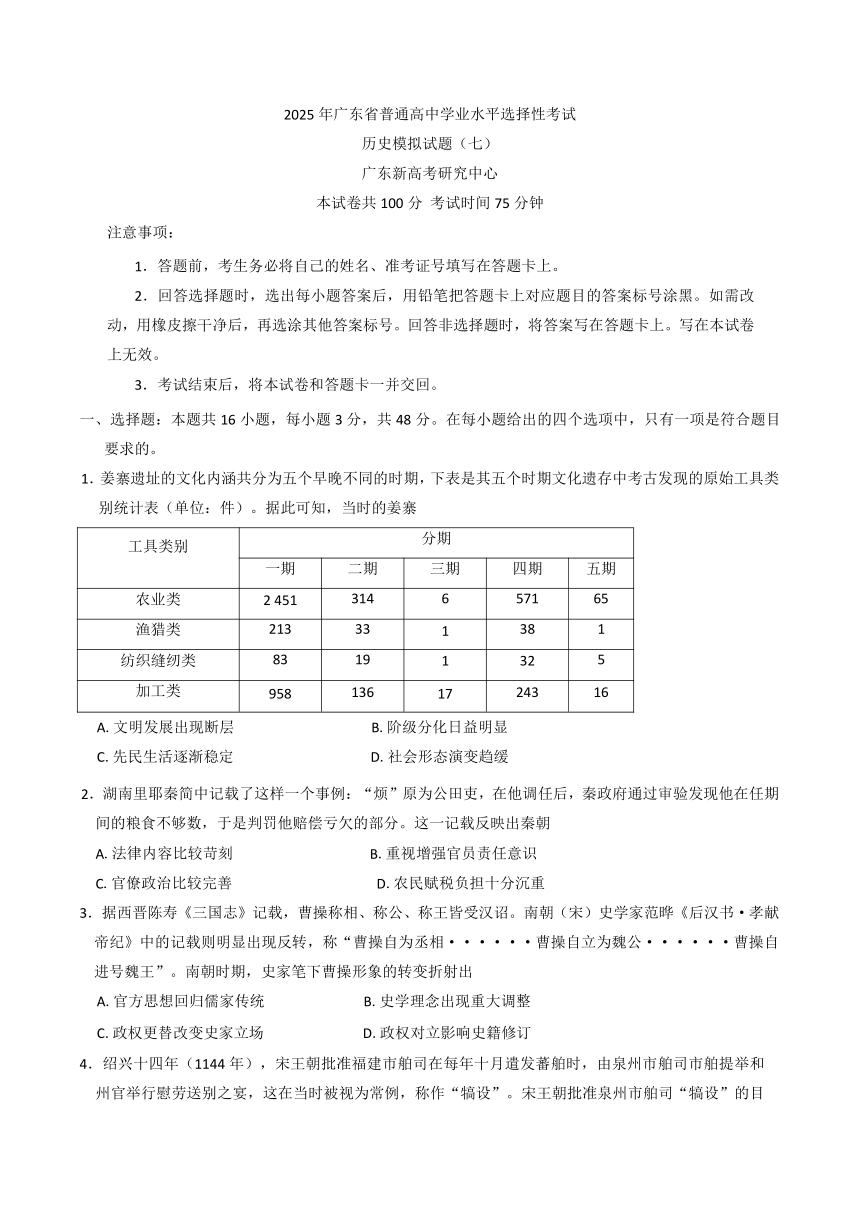

8.观察下面的漫画,漫画中的大手分别代表中日两国。该漫画

A.讴歌了抗日民族统一战线的建立

B.揭露了日本对华侵略政策的本质

C.展现了中国人民反抗侵略的决心

D.讽刺了国民党内泛滥的投降行为

9.1953年《朝鲜停战协定》规定:“为保证朝鲜问题的和平解决,双方军事司令官兹向双方有关各国政府建议在停战协定签字并生效后的三个月内,分派代表召开双方高一级的政治会议,协商从朝鲜撤退一切外国军队及和平解决朝鲜问题等问题。”这一规定

A.证明抗美援朝尚未彻底结束 B.推动了朝鲜半岛矛盾的圆满解决

C.埋下了朝鲜半岛分裂的隐患 D.为中国参加日内瓦会议创造条件

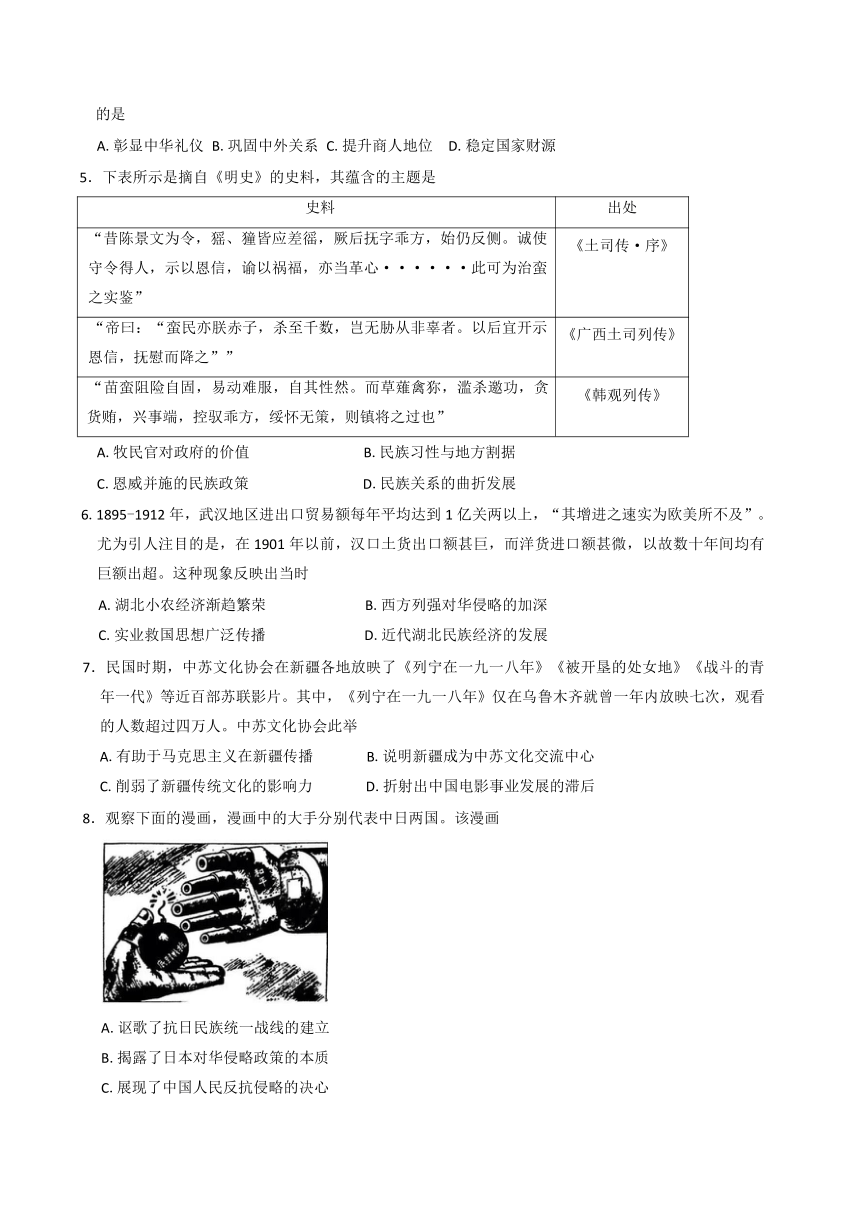

10.下表是2005-2012年中国汽车产销量变化情况表(单位:万辆)。这一变化

时间 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

产量 570.84 718.87 888.25 929.29 1 379.10 1 826.47 1 841.89 1 927.18

销量 575.82 721.60 879.15 938.05 1 364.48 1 806.19 1 850.51 1 930.64

A.说明中国汽车技术领先世界 B.得益于改革开放的持续深化

C.反映了国有企业改革的胜利 D.有益于中国产业结构的调整

11.在埃及纸草文献记载的一份关于亚历山大里亚的居民购买香料的契约中,契约的参与者与担保人中有的来自迦太基、斯巴达、埃利亚、马赛,还有一个可能来自罗马;另一份公元前252年的借款合同涉及一个罗马人、一个波斯人,以及三个巴尔卡人。据此可推知,亚历山大里亚

A.商品经济十分繁荣 B.地理位置非常优越

C.面临罗马侵略危机 D.存在多元文化交融

12.尼赫鲁谈及公元8-18世纪伊斯兰教在印度次大陆的传播时说道:“伊斯兰教的博爱主义及皈依者们相互间理论上的平等有极大的感动力,特别感动了那些连平等待遇的外表形式都得不到的印度教中的人们。”该论述可用于说明此时

A.伊斯兰教削弱了印度教的影响力 B.伊斯兰教更符合印度民众的需求

C.种姓制度推动印度宗教格局变动 D.伊斯兰教借鉴了启蒙运动的思想

13.1549年,英国议会颁行了历史上第一部具备法律权威的英文版《公共祈祷书》。这部祷文被认为是一本“通用”的祷文,过去的语言分歧被解决了。《公共祈祷书》的颁行

A.反映出议会高于王权原则的确立

B.有利于早期英国民族认同的增强

C.旨在协调世俗王权与教权的矛盾

D.推进了英国宗教工作的法治进程

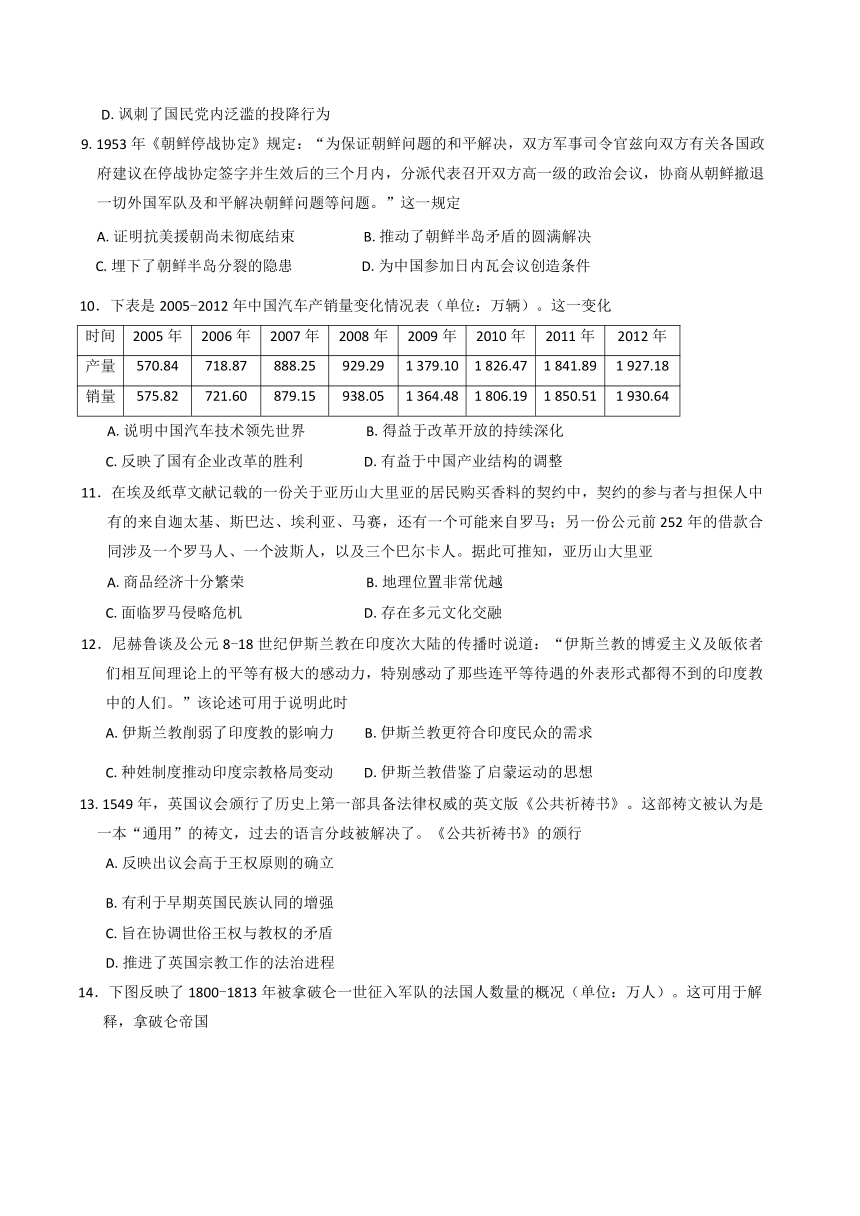

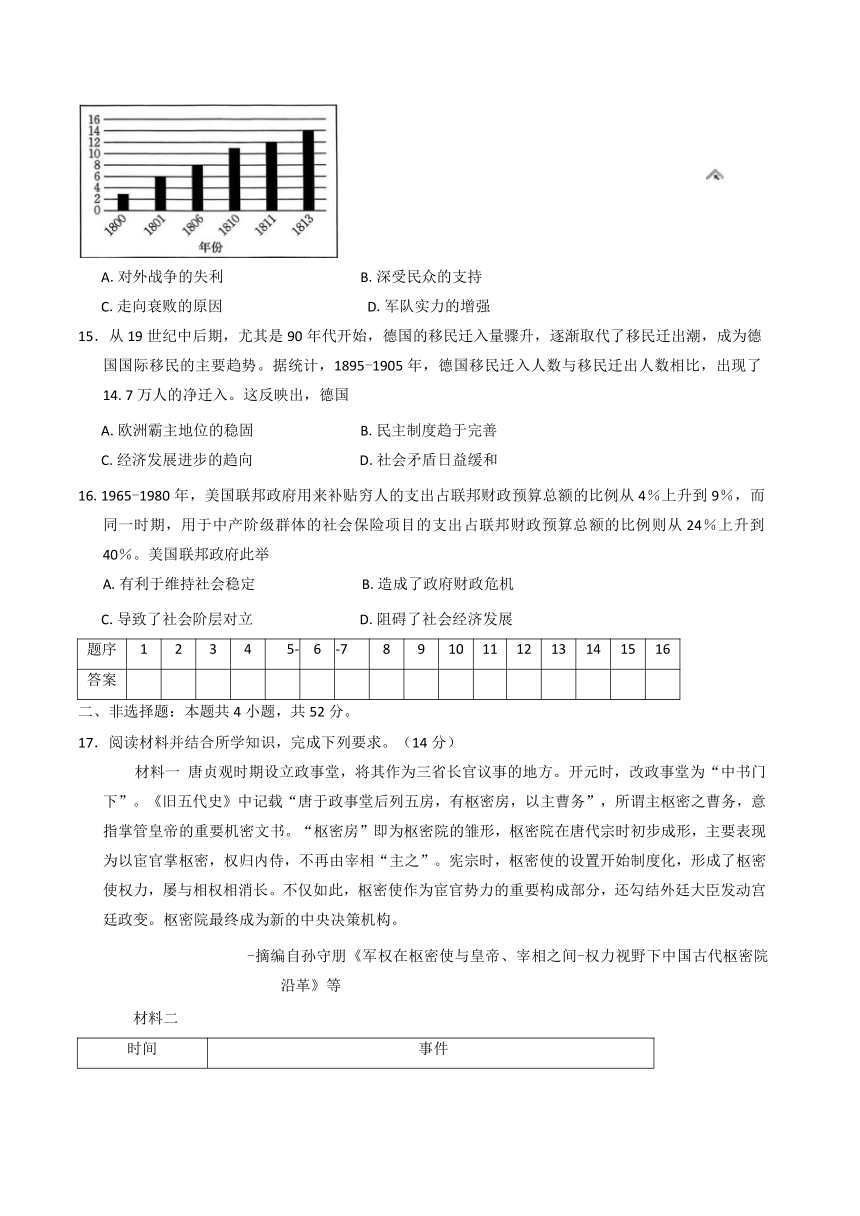

14.下图反映了1800-1813年被拿破仑一世征入军队的法国人数量的概况(单位:万人)。这可用于解释,拿破仑帝国

A.对外战争的失利 B.深受民众的支持

C.走向衰败的原因 D.军队实力的增强

15.从19世纪中后期,尤其是90年代开始,德国的移民迁入量骤升,逐渐取代了移民迁出潮,成为德国国际移民的主要趋势。据统计,1895-1905年,德国移民迁入人数与移民迁出人数相比,出现了14.7万人的净迁入。这反映出,德国

A.欧洲霸主地位的稳固 B.民主制度趋于完善

C.经济发展进步的趋向 D.社会矛盾日益缓和

16.1965-1980年,美国联邦政府用来补贴穷人的支出占联邦财政预算总额的比例从4%上升到9%,而同一时期,用于中产阶级群体的社会保险项目的支出占联邦财政预算总额的比例则从24%上升到40%。美国联邦政府此举

A.有利于维持社会稳定 B.造成了政府财政危机

C.导致了社会阶层对立 D.阻碍了社会经济发展

题序 1 2 3 4 5- 6 -7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

答案

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

17.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(14分)

材料一 唐贞观时期设立政事堂,将其作为三省长官议事的地方。开元时,改政事堂为“中书门下”。《旧五代史》中记载“唐于政事堂后列五房,有枢密房,以主曹务”,所谓主枢密之曹务,意指掌管皇帝的重要机密文书。“枢密房”即为枢密院的雏形,枢密院在唐代宗时初步成形,主要表现为以宦官掌枢密,权归内侍,不再由宰相“主之”。宪宗时,枢密使的设置开始制度化,形成了枢密使权力,屡与相权相消长。不仅如此,枢密使作为宦官势力的重要构成部分,还勾结外廷大臣发动宫廷政变。枢密院最终成为新的中央决策机构。

-摘编自孙守朋《军权在枢密使与皇帝、宰相之间-权力视野下中国古代枢密院沿革》等

材料二

时间 事件

宝历二年(826年) “刘克明等矫称上旨······欲易置内侍之执权者,于是枢密使王守澄、杨承和,中尉魏从简、梁守谦定议,以卫兵迎江王涵入宫,发左右神策、飞龙兵进讨贼党,尽斩之”

大和六年(832年) “王践言为西川监军,节度使李德裕加征疲人三十万贯缗,因践言赴阙,尽以饯行。及践言为枢密使,德裕果为宰相”

-摘编自黄洁琼《论唐宋枢密使》

(1)根据材料一,指出唐代枢密院的发展趋势,并结合所学知识简析其形成的历史背景。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明枢密院对唐末政治的影响。(6分)

18.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(14分)

材料一 孙中山早期活动

1866年11月12日,出生于广东省香山县(今中山市)翠亨村。

1879年6月,随母亲赴檀香山,入火奴鲁鲁意奥兰尼书院。

1883年7月,返回祖国;11月,入香港拔萃书室。

1884年4月,就读于香港中央书院。

1886年秋,入广州博济医院南华医学堂学医。

1887年9月,转学香港西医书院。

1892年7月,香港西医书院毕业;秋,在澳门镜湖医院行医;12月,在澳门开设中西药局。

1893年,转至广州继续行医。

1894年,至天津,上书李鸿章;11月,在檀香山组建兴中会。

1895年1月,由檀香山返香港。2月,成立香港兴中会。10月,策划广州起义,计划泄露,亡走香港。

-摘编自沈先金主编《缔造共和 孙中山的足迹》

材料二《镜海丛报》创刊于1893年7月18日,其创刊号上,就介绍了孙中山手到病除的六个医案。如“西洋妇某,胎产不下,延孙医治之,母子皆全。又卖面食人某,肾囊大如斗,孙医用针刺去其水,行走如常”等。这些医案表明,孙中山精于外科、内科、产科等,妙手回春,故而当时的人们称他为“大国手”。

-摘编自费成康《孙中山和<镜海丛报>》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,简析孙中山成为“大国手”的历史条件。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明孙中山走上革命道路反映出哪些社会现实。(6分)

19.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(12分)

材料 中外历史上出现过的、曾经发展到相当高度而又重新归于湮灭的众多古代文明的历史告诉我们:人类文化倘若缺乏突破传统的能力,就不能打破相对割据与封闭的状态;倘若缺乏与外界文化的接触,就不能在与外界文化的交流中获得生机与活力;倘若缺乏开放的心态,那么,即使拥有优越的自然环境,即使已经具有相当发达的文明成果,其前途依然吉凶未卜,它有可能继续向前发展,也有可能因为某种原因而急剧倒退,甚至使原有的成就荡然无存。

-摘编自杨丽娥《文化交流与文化的发展》

在当今全球化、信息化飞速发展的时代背景下,假如你是一位文化使者,请你提出一个能避免出现材料所述现象的方案,并结合具体世界史知识分析其可行性。(要求:方案合理,史实准确,逻辑严密,表述成文。)

20.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(12分)

材料一 2004-2012年中美贸易数据 单位:亿美元(中对美)

年份 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

出口 1 249.5 1629.3 2 034.7 2 327.3 2 523.2 2 208.1 2 832.9 3 244.5 3 518.0

进口 446.8 487.2 592.1 694.1 814.4 774.4 1 021.0 1 221.3 1 328.9

总额 1 696.3 2 116.5 2 626.8 3 021.4 3 337.4 2 982.6 3 853.9 4 465.8 4 846.9

差额 802.7 1 142.1 1 442.6 1 633.1 1 708.6 1 433.8 1811.9 2 023.2 2 189.1

2007-2011年中国对美主要产品出口额 单位:百万美元

年份 2007 2008 2009 2010 2011

机电产品 140 745 145 495 135 368 173 554 193 547

家具、玩具、杂项制品 48 304 48 457 40 916 46 950 45 214

纺织品及原料 31 185 31 489 30 896 37 030 39 261

轻工产品 20 791 24 090 15 664 18 786 20 090

贱金属及其制品 16 796 17 151 15 374 17 436 19 792

-摘编自周芷灵《中美贸易摩擦的原因与对策研究》

材料二 美方认为美中贸易的失衡主要源于中国的不公平竞争,比如人为地低估人民币对美元的汇率比价,以低廉的价格对美国进行商品倾销;为进口设置非关税性壁垒,限制美国产品进入中国市场(如限制美国牛肉进口,限制美国电影进入);知识产权保护不够,打击盗版不力;等等,使得美国具有竞争力、最能实现贸易盈余的产品(如计算机软件、视听产品、图书等)受到影响。此外,美国国会议员还指责中国政府对中国国内出口企业的产品实行补贴政策,并在电话通信服务、银行服务方面进行不公平竞争。

-摘编自林珏《中美双边贸易平衡问题之探-产品竞争力角度的一种分析》

(1)根据材料一,概括中美贸易的特点。(4分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,对美方“美中贸易的失衡观点”进行反驳。(要求:史论结合,史实准确,逻辑清晰。)(8分)

2025年广东省普通高中学业水平选择性考试

1.C【命题意图】本题考查人类早期的生产与生活,意在考查学生获取和解读信息的能力,渗透了时空观念、史料实证等核心素养,突出基础性、综合性、创新性考查要求。

【解题分析】由材料可知,姜寨遗址各期文化遗存出土的各类工具中,农业类工具所占比重最大,加工类工具居于第二位,而渔猎类工具所占比重则比纺织缝纫类工具所占比重大,这反映了此时经济以农业为主,兼营渔猎的基本状况,原始农业的存在与发展是早期人类生活稳定的基础,C项正确。从原始工具类别统计来看,各期之间并未出现明显的工具类别缺失或突变,因此不能断定文明发展出现断层,排除A项;B项在材料中体现不出,因为工具数量并不能直接反映阶级分化情况,排除;原始农业的发展有利于母系氏族社会向父系氏族社会过渡,D项说法错误,排除。

2.B【命题意图】本题考查秦朝审计制度,意在考查学生获取和解读信息并得出历史结论的能力,渗透了唯物史观、时空观念、史料实证等核心素养。

【解题分析】由材料可知,“烦”在调任后被审验、判罚,这说明秦朝重视审计官员并实行责任制,即使调任后也要对其原在任时出现的问题承担责任,而对调任官员的审计可以有效地增强官员的主体责任意识,B项正确。A项说法错误,材料只是说明秦朝审计官员的史实,并不能说明秦朝的法律苛刻,排除;秦朝审计制度的存在不能说明秦朝官僚政治比较完善,排除C项;审计制度针对的是官员,不是农民,排除D项。

3.A【命题意图】本题考查魏晋南北朝时期的文化,意在考查学生获取和解读信息的能力,突出基础性、综合性、应用性考查要求。

【解题分析】由材料可知,魏晋南北朝时期,曹操的形象由乱世英雄反转为篡逆奸贼,结合所学知识可知,西晋通过禅让的方式夺取曹魏政权,自然肯定曹操的功绩;东晋南朝政权,偏安于江南一隅,妄图以江南之地自保,长治久安。东晋南朝统治者为防止篡权的再度发生,重视君臣父子的秩序与以忠孝为本的儒家伦理道德,基于此,曹操成了破坏君臣秩序的罪魁祸首A项正确。材料并未涉及史学理念的变化,排除B项;结合所学知识可知,西晋夺曹魏政权,南朝刘宋夺东晋政权,从曹魏到南朝刘宋政权的更替不会影响史家对曹操的态度,排除C项;南北朝政权的对立与史家对曹操态度的变化无关,排除D项。

4.D【命题意图】本题考查宋代经济,意在考查学生获取和解读信息的能力,渗透了时空观念、史料实证、历史解释等核心素养。

【解题分析】由材料并结合所学知识可知,泉州港是南宋对外贸易的重要港口,来泉州的外国商船的多少,对泉州港的兴衰、南宋政府的关税收入有重要影响,所以为稳定国家财源,政府对蕃商以礼相待,为以后更多的商舶来宋创造条件,D项正确。政府对蕃商以礼相待的目的是吸引更多的商舶来宋,而不是彰显中华礼仪,排除A项;礼待蕃商的出发点是稳定财源,不是巩固中外关系,排除B项;C项说法错误,虽然宋代放松了对商业的监管,但这不意味着商人地位提升,且材料中的行为主要针对的是蕃商,排除。

5.C【命题意图】本题考查明代处理民族问题的政策,意在考查学生获取和解读信息的能力,渗透了时空观念、史料实证等核心素养,突出综合性、创新性考查要求。

【解题分析】由材料 示以恩信,谕以祸福”“宜开示恩信,抚慰而降之””控驭乖方,绥怀无策”可知,在对待猺、獞、苗等少数民族的方式上,统治者反对暴力管理,主张恩威并施C项正确。A项对材料解读片面,三则材料并非都涉及牧民官,排除;B项不符合史实,明代地方受到中央的严格监管,割据势力难以存在,排除;D项说法不符合材料主旨,材料并未涉及民族关系的曲折发展,排除。

6.B【命题意图】本题考查近代中国经济,意在考查学生获取和解读信息的能力,渗透了时空观念、史料实证等核心素养,突出综合性、创新性考查要求。

【解题分析】由材料可知,1895-1912年,武汉地区进出口贸易发展迅速,特别是汉口,“数十年间均有巨额出超”,结合所学知识可知,武汉地区进出口贸易额和土货出口额的增长反映了列强疯狂掠夺中国原料,说明这一时期西方列强对华侵略的加深,B项正确。这一时期列强对华侵略加速了中国小农经济的瓦解,排除A项;材料主要强调列强对华侵略,没有涉及实业救国思想的传播和近代湖北民族经济的发展,排除C、D两项。

7.A【命题意图】本题考查马克思主义的传播,意在考查学生获取和解读信息的能力,渗透了时空观念、史料实证等核心素养,突出综合性、创新性考查要求。

【解题分析】由材料可知,中苏文化协会借助在新疆播放电影的形式,使新疆人民了解苏联及其指导思想-马克思主义,这客观上推动了马克思主义在新疆的传播A项正确。材料只涉及苏联电影在新疆的放映不能说明新疆是中苏文化交流的中心,也不能体现新疆传统文化影响力的削弱,排除B、C两项;D项在材料中体现不出,在新疆放映苏联电影不能说明中国电影事业发展滞后,排除。

8.C【命题意图】本题考查抗日战争,意在考查学生获取和解读信息的能力,渗透了时空观念、史料实证等核心素养,突出综合性、创新性考查要求。

【解题分析】漫画中右上方有一只由钢炮组成的五指大手,手心上写着“和平”二字,这只手伸向了手中拿着“抗战到底”炸弹的代表着中国的血肉之手,面对伸过来的表面和平实则侵略的手,中国人民选择抗战到底,所以,这幅漫画充分反映了中国人民对日本帝国主义假和平真侵略举动的愤慨与鄙夷,展现了中国人民抗战的决心,C项正确。A项由材料体现不出,材料主要强调的是中国人民的抗战决心,不涉及抗日民族统一战线的建立,排除;B项对材料理解错误,材料主要突出的是中国人民的抗战决心,不是揭露日本对华侵略政策的本质,排除D项在材料中体现不出,排除。

9.D【命题意图】本题考查抗美援朝的影响,渗透了唯物史观、时空观念、历史解释等核心素养,突出基础性、综合性、应用性考查要求。

【解题分析】由材料可知,这一规定明确中国政府有权参加与朝鲜问题有关的国际会议,结合所学知识可知,1954年讨论朝鲜问题和印度支那问题的日内瓦会议召开,所以这一规定为新中国参加日内瓦会议创造了条件,D项正确。A项说法错误,《朝鲜停战协定》签订后,中国抗美援朝彻底结束,排除;《朝鲜停战协定》的签订并未圆满解决朝鲜半岛的矛盾,排除B项;C项说法错误,《朝鲜停战协定》签订前,朝鲜半岛就已处于分裂状态,排除。

10.B【命题意图】本题考查对外开放与中国经济的发展,意在考查学生获取和解读信息的能力,渗透了时空观念、史料实证等核心素养,突出综合性、创新性考查要求。

【解题分析】由材料可知2005-2012年中国汽车产销量增长比较迅速,结合所学知识可知,这主要得益于中国改革开放的持续深化,B项正确。中国汽车产销量的增长不能说明中国汽车技术领先世界,排除A项;中国汽车产业的发展既有国有企业的贡献,也有私营企业的贡献,C项说法片面,排除;仅从中国汽车产业的发展无法得出中国产业结构调整的结论,排除D项。

11.D【命题意图】本题考查古代埃及的多元文化,意在考查学生获取和解读信息的能力,渗透了时空观念、史料实证等核心素养,突出综合性、创新性考查要求。

【解题分析】由材料可知,当时的亚历山大里亚居民和民族构成呈现多元化特征,这意味着亚历山大里亚多元文化交融的存在,D项正确。材料中的契约不能说明当地商品经济的发展状况,排除A项;B项说法正确,但不符合材料主旨,排除;C项说法错误,契约涉及罗马人不代表亚历山大里亚面临罗马的侵略,排除。

12.A【命题意图】本题考查印度种姓制度与伊斯兰教在印度的传播,意在考查学生获取和解读信息的能力,渗透了时空观念、史料实证等核心素养,突出综合性、创新性考查要求。

【解题分析】由材料可知,伊斯兰教的平等理念对深受种姓制度束缚的印度低种姓人具有较大的吸引力,导致部分印度教教徒改信伊斯兰教,削弱了印度教的影响力A项正确。伊斯兰教的平等理念对印度低种姓的人具有吸引力,但对高种姓的人并不友好,B项说法过于绝对,排除;C项说法错误,推动印度宗教格局变动的是伊斯兰教的传入,排除;D项说法错误,伊斯兰教传入印度次大陆时,启蒙运动尚未开始,排除。

13.B【命题意图】本题考查英国民族国家的形成,意在考查学生获取和解读信息的能力,渗透了时空观念、史料实证等核心素养,突出综合性、创新性考查要求。

【解题分析】由材料可知,《公共祈祷书》的颁行解决了过去的语言分歧,而语言的统一有利于早期英国民族认同的增强,B项正确。A项说法错误,英国在“光荣革命”后,确立了议会高于王权原则,排除;《公共祈祷书》只是解决了语言分歧,并不能协调世俗王权与教权的矛盾,排除C项;D项说法与材料主旨无关,《公共祈祷书》只是一本“通用”的祷文,与英国宗教工作的法治进程无关,排除。

14.C【命题意图】本题考查拿破仑战争,意在考查学生获取和解读信息的能力,渗透了时空观念、史料实证、历史解释等核心素养,突出基础性、应用性、综合性考查要求。

【解题分析】由材料可知1800-1813年,法国征兵规模日益扩大,这意味大量劳动力脱离生产和帝国军费投入激增,连年的征战使拿破仑帝国的经济受到破坏,成为其走向衰败的重要原因,C项正确。A项说法不符合史实,在拿破仑战争时期,欧洲列强共发起了七次反法同盟战争,法国多次取得胜利,排除;拿破仑一世征入军队的法国人的数量增加,不代表其深受民众支持,排除B项;法国征兵规模的扩大不代表其军队实力的增强,排除D项。

15.C【命题意图】本题考查第二次工业革命的影响,意在考查学生获取和解读信息的能力,渗透了时空观念、史料实证等核心素养,突出综合性、创新性考查要求。

【解题分析】由材料可知19世纪中后期以来,德国外来人口的数量明显增加,结合所学知识可知,德国是第二次工业革命的中心之一,工业革命的开展极大地提高了德国的社会生产力水平,推动了社会经济的发展,这吸引了大量外来人口迁入德国工作,所以外来人口的增加反映了德国经济发展进步的趋向,C项正确。A项说法错误,19世纪末20世纪初,德国虽然在欧洲大陆上地位较高,但并不是欧洲的霸主,排除;外来人口数量的增加主要得益于德国经济的发展,不能反映德国民主制度的发展状况,也不能说明德国社会矛盾日益缓和,排除B、D两项。

16.A【命题意图】本题考查二战后美国社会的变化,意在考查学生获取和解读信息的能力,渗透了时空观念、史料实证等核心素养,突出综合性、创新性考查要求。

【解题分析】由材料可知,在美国联邦政府财政预算中,用于中产阶级群体的社会保险项目的支出占据较大比例,这对中产阶级规模的扩大和中产阶级收入的增加起了重大作用,而中产阶级规模的扩大有利于美国社会的稳定,A项正确。福利开支的确加重了政府的财政负担,但材料并未体现出政府已出现财政危机,排除B项;福利制度的实施有利于缓和社会矛盾,减少社会阶层对立,排除C项;中产阶级规模的扩大、社会的稳定有利于社会经济的发展,排除D项。

17.(1)趋势:权力不断扩大,从政事堂的下属机构发展为与相权对峙的机构;隶属主体转移,从隶属于宰相到隶属于宦官;职责不断扩大,从掌管皇帝的机密文书到具有中央决策权。(6分)背景:唐代中央官制的调整,为枢密院的形成奠定基础;安史之乱后,藩镇割据,君主掌握军权的需要;等等。(2分)

(2)影响:枢密使的设置进一步削弱了相权;枢密院长官由宦官担任,权归内侍,造成了唐后期宦官专权的局面;宦官操纵政治,废立皇帝,干预官员任命,加剧了唐末政治的腐败,加速了唐朝灭亡的进程;等等。(6分)

【命题意图】本题考查唐代枢密院的形成与影响,意在考查学生获取和解读信息的能力,渗透了时空观念、史料实证、历史解释等核心素养,突出基础性、综合性、创新性考查要求。

【解题分析】第(1)问“趋势”可由材料“唐于政事堂后列五房,有枢密房”掌管皇帝的重要机密文书”“以宦官掌枢密,权归内侍“枢密院最终成为新的中央决策机构”等信息概括得出;“背景”可由材料”唐贞观时期设立政事堂......改政事堂为'中书门下”并结合安史之乱的危害等信息概括得出。第(2)问“影响”可结合材料“枢密使王守澄、杨承和,中尉魏从简、梁守谦定议,以卫兵迎江王涵入宫及践言为枢密使,德裕果为宰相”并结合所学知识辩证分析。

18.(1)条件:近代西医在中国的传播;香港近代医学教育的发展;孙中山对医学知识的不断汲取和积累;广州、澳门等地民众对西医的接受与认可;等等。(8分)

(2)现实:甲午战争爆发后,中国民族危机日益加深;以李鸿章为代表的清政府无视民意,出卖国家利益的行为遭到反对;民族资产阶级登上历史舞台,领导中国的救亡图存;等等。(6分)

【命题意图】本题考查孙中山的学医、弃医与中国近代社会,意在考查学生获取和解读历史信息以及综合分析历史问题的能力,渗透了唯物史观、时空观念、史料实证和家国情怀等核心素养,突出基础性、综合性、应用性等考查要求。

【解题分析】第(1)问“条件”可从主客观两个方面分析,以西医在中国的传播、孙中山对医学的学习、民众对西医的态度等进行概括分析。第(2)问可结合弃医从政的时间“1894年”,从民族危机、资产阶级登上历史舞台、清政府的腐朽等角度进行分析,言之有理即可。

19.[示例]

方案:建立全球文化交流平台以促进文化交流。(2分)

可行性:全球化、信息化时代生产力的发展使得利用互联网技术打造一个集文化展示、交流、学习于一体的全球文化交流平台,让不同国家的人们更好地了解彼此的文化成为可能。历史上已经有很多事实证明,文明的交流是有利于文明发展的,如丝绸之路是古代东西方文化交流的重要通道,通过丝绸之路,中国的丝绸、瓷器、造纸术、印刷术等传入西方,西方的宗教、艺术、科学等也传入中国,这促进了欧洲社会的发展和东西方文化的交流与融合;近代欧洲文艺复兴时期,欧洲各国之间的文化交流频繁,意大利的艺术家、文学家、科学家等受到古希腊、罗马文化的影响,创造出许多具有世界影响力的文化作品,推动了欧洲社会的转型和文明的发展。综上可知,在全球化、信息化时代,我们应该积极采取行动,加强文化交流与合作,共同推动人类文明的进步,建立全球文化交流平台,这将有利于不同地域、不同民族文化的交流,避免文明湮灭的悲剧重演。(10分)

(“示例”仅作阅卷参考,不作为唯一标准答案)

【命题意图】本题考查文明发展和延续的条件,意在考查学生获取和解读信息的能力,渗透了时空观念、史料实证、历史解释等核心素养,突出基础性、应用性、综合性、创新性考查要求。

【解题分析】材料主旨是古代文明因各种原因湮灭,但只要打破相对割据与封闭的状态,与外界文化接触、交流,取其精华,弃其糟粕,就能促进文明的发展。因此,方案应围绕交流”拟定,如建立全球文化交流平台,推动文化教育交流,促进文化产业合作,加强文化遗产保护与交流等,然后选择适当的史实进行说明,史实准确,逻辑清晰即可。

20.(1)特点:中美贸易总额增长迅速;中美贸易差额不断扩大,中国处于出超地位;但中国对美出口的主要产品技术含量不高,商品结构相对单一,主要集中于劳动密集型产业。(4分)

(2)反驳:美中贸易的失衡并非中国的不公平竞争造成的,而是美国自身对华开展贸易保护的结果。二战后,美国在世界经济中始终保持领先地位。美国通过对产业结构的不断调整与升级,使经济始终保持着活力和竞争力。美国经济结构经过产业高级化调整后,一些初级产品如日用品、原料加工品和工业半成品的生产都转移到了发展中国家,而这些产品又是生产和生活的消费必需品,这就导致美国从国际市场大量进口初级工业产品。因此,虽然中美贸易差额不断扩大,但在中美双边贸易中,美国从中国进口的产品主要是劳动密集型产品。中国具有出口优势的产品仍大量地集中在低价位上,在高新技术产品上,中国不占优势。美国作为世界上经济领先的大国,只要充分利用其在高新技术上的优势,放松对华出口管制,是完全能够实现对华贸易平衡的。所以,当前我国与美国贸易差额的扩大,一定程度上是美国贸易保护主义抬头的结果。美国出于国内政治与经济的需要,把责任推到中国身上,实际上不利于中美贸易的深入持续发展。(8分)

【命题意图】本题考查现代中美贸易,意在考查学生获取和解读信息的能力,渗透了唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀等核心素养,突出基础性、应用性、综合性、创新性考查要求。

【解题分析】第(1)问“特点”,可从贸易总额的扩大、贸易差额的扩大、中国对美出口产品类别等角度概括得出。第(2)问“反驳”,可从中美贸易结构及美国贸易保护主义等角度进行分析。

历史模拟试题(七)

广东新高考研究中心

本试卷共100分 考试时间75分钟

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.姜寨遗址的文化内涵共分为五个早晚不同的时期,下表是其五个时期文化遗存中考古发现的原始工具类别统计表(单位:件)。据此可知,当时的姜寨

工具类别 分期

一期 二期 三期 四期 五期

农业类 2 451 314 6 571 65

渔猎类 213 33 1 38 1

纺织缝纫类 83 19 1 32 5

加工类 958 136 17 243 16

A.文明发展出现断层 B.阶级分化日益明显

C.先民生活逐渐稳定 D.社会形态演变趋缓

2.湖南里耶秦简中记载了这样一个事例:“烦”原为公田吏,在他调任后,秦政府通过审验发现他在任期间的粮食不够数,于是判罚他赔偿亏欠的部分。这一记载反映出秦朝

A.法律内容比较苛刻 B.重视增强官员责任意识

C.官僚政治比较完善 D.农民赋税负担十分沉重

3.据西晋陈寿《三国志》记载,曹操称相、称公、称王皆受汉诏。南朝(宋)史学家范晔《后汉书·孝献帝纪》中的记载则明显出现反转,称“曹操自为丞相······曹操自立为魏公······曹操自进号魏王”。南朝时期,史家笔下曹操形象的转变折射出

A.官方思想回归儒家传统 B.史学理念出现重大调整

C.政权更替改变史家立场 D.政权对立影响史籍修订

4.绍兴十四年(1144年),宋王朝批准福建市舶司在每年十月遣发蕃舶时,由泉州市舶司市舶提举和州官举行慰劳送别之宴,这在当时被视为常例,称作“犒设”。宋王朝批准泉州市舶司“犒设”的目的是

A.彰显中华礼仪 B.巩固中外关系 C.提升商人地位 D.稳定国家财源

5.下表所示是摘自《明史》的史料,其蕴含的主题是

史料 出处

“昔陈景文为令,猺、獞皆应差徭,厥后抚字乖方,始仍反侧。诚使守令得人,示以恩信,谕以祸福,亦当革心······此可为治蛮之实鉴” 《土司传·序》

“帝曰:“蛮民亦朕赤子,杀至千数,岂无胁从非辜者。以后宜开示恩信,抚慰而降之”” 《广西土司列传》

“苗蛮阻险自固,易动难服,自其性然。而草薙禽狝,滥杀邀功,贪货贿,兴事端,控驭乖方,绥怀无策,则镇将之过也” 《韩观列传》

A.牧民官对政府的价值 B.民族习性与地方割据

C.恩威并施的民族政策 D.民族关系的曲折发展

6.1895-1912年,武汉地区进出口贸易额每年平均达到1亿关两以上,“其增进之速实为欧美所不及”。尤为引人注目的是,在1901年以前,汉口土货出口额甚巨,而洋货进口额甚微,以故数十年间均有巨额出超。这种现象反映出当时

A.湖北小农经济渐趋繁荣 B.西方列强对华侵略的加深

C.实业救国思想广泛传播 D.近代湖北民族经济的发展

7.民国时期,中苏文化协会在新疆各地放映了《列宁在一九一八年》《被开垦的处女地》《战斗的青年一代》等近百部苏联影片。其中,《列宁在一九一八年》仅在乌鲁木齐就曾一年内放映七次,观看的人数超过四万人。中苏文化协会此举

A.有助于马克思主义在新疆传播 B.说明新疆成为中苏文化交流中心

C.削弱了新疆传统文化的影响力 D.折射出中国电影事业发展的滞后

8.观察下面的漫画,漫画中的大手分别代表中日两国。该漫画

A.讴歌了抗日民族统一战线的建立

B.揭露了日本对华侵略政策的本质

C.展现了中国人民反抗侵略的决心

D.讽刺了国民党内泛滥的投降行为

9.1953年《朝鲜停战协定》规定:“为保证朝鲜问题的和平解决,双方军事司令官兹向双方有关各国政府建议在停战协定签字并生效后的三个月内,分派代表召开双方高一级的政治会议,协商从朝鲜撤退一切外国军队及和平解决朝鲜问题等问题。”这一规定

A.证明抗美援朝尚未彻底结束 B.推动了朝鲜半岛矛盾的圆满解决

C.埋下了朝鲜半岛分裂的隐患 D.为中国参加日内瓦会议创造条件

10.下表是2005-2012年中国汽车产销量变化情况表(单位:万辆)。这一变化

时间 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

产量 570.84 718.87 888.25 929.29 1 379.10 1 826.47 1 841.89 1 927.18

销量 575.82 721.60 879.15 938.05 1 364.48 1 806.19 1 850.51 1 930.64

A.说明中国汽车技术领先世界 B.得益于改革开放的持续深化

C.反映了国有企业改革的胜利 D.有益于中国产业结构的调整

11.在埃及纸草文献记载的一份关于亚历山大里亚的居民购买香料的契约中,契约的参与者与担保人中有的来自迦太基、斯巴达、埃利亚、马赛,还有一个可能来自罗马;另一份公元前252年的借款合同涉及一个罗马人、一个波斯人,以及三个巴尔卡人。据此可推知,亚历山大里亚

A.商品经济十分繁荣 B.地理位置非常优越

C.面临罗马侵略危机 D.存在多元文化交融

12.尼赫鲁谈及公元8-18世纪伊斯兰教在印度次大陆的传播时说道:“伊斯兰教的博爱主义及皈依者们相互间理论上的平等有极大的感动力,特别感动了那些连平等待遇的外表形式都得不到的印度教中的人们。”该论述可用于说明此时

A.伊斯兰教削弱了印度教的影响力 B.伊斯兰教更符合印度民众的需求

C.种姓制度推动印度宗教格局变动 D.伊斯兰教借鉴了启蒙运动的思想

13.1549年,英国议会颁行了历史上第一部具备法律权威的英文版《公共祈祷书》。这部祷文被认为是一本“通用”的祷文,过去的语言分歧被解决了。《公共祈祷书》的颁行

A.反映出议会高于王权原则的确立

B.有利于早期英国民族认同的增强

C.旨在协调世俗王权与教权的矛盾

D.推进了英国宗教工作的法治进程

14.下图反映了1800-1813年被拿破仑一世征入军队的法国人数量的概况(单位:万人)。这可用于解释,拿破仑帝国

A.对外战争的失利 B.深受民众的支持

C.走向衰败的原因 D.军队实力的增强

15.从19世纪中后期,尤其是90年代开始,德国的移民迁入量骤升,逐渐取代了移民迁出潮,成为德国国际移民的主要趋势。据统计,1895-1905年,德国移民迁入人数与移民迁出人数相比,出现了14.7万人的净迁入。这反映出,德国

A.欧洲霸主地位的稳固 B.民主制度趋于完善

C.经济发展进步的趋向 D.社会矛盾日益缓和

16.1965-1980年,美国联邦政府用来补贴穷人的支出占联邦财政预算总额的比例从4%上升到9%,而同一时期,用于中产阶级群体的社会保险项目的支出占联邦财政预算总额的比例则从24%上升到40%。美国联邦政府此举

A.有利于维持社会稳定 B.造成了政府财政危机

C.导致了社会阶层对立 D.阻碍了社会经济发展

题序 1 2 3 4 5- 6 -7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

答案

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

17.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(14分)

材料一 唐贞观时期设立政事堂,将其作为三省长官议事的地方。开元时,改政事堂为“中书门下”。《旧五代史》中记载“唐于政事堂后列五房,有枢密房,以主曹务”,所谓主枢密之曹务,意指掌管皇帝的重要机密文书。“枢密房”即为枢密院的雏形,枢密院在唐代宗时初步成形,主要表现为以宦官掌枢密,权归内侍,不再由宰相“主之”。宪宗时,枢密使的设置开始制度化,形成了枢密使权力,屡与相权相消长。不仅如此,枢密使作为宦官势力的重要构成部分,还勾结外廷大臣发动宫廷政变。枢密院最终成为新的中央决策机构。

-摘编自孙守朋《军权在枢密使与皇帝、宰相之间-权力视野下中国古代枢密院沿革》等

材料二

时间 事件

宝历二年(826年) “刘克明等矫称上旨······欲易置内侍之执权者,于是枢密使王守澄、杨承和,中尉魏从简、梁守谦定议,以卫兵迎江王涵入宫,发左右神策、飞龙兵进讨贼党,尽斩之”

大和六年(832年) “王践言为西川监军,节度使李德裕加征疲人三十万贯缗,因践言赴阙,尽以饯行。及践言为枢密使,德裕果为宰相”

-摘编自黄洁琼《论唐宋枢密使》

(1)根据材料一,指出唐代枢密院的发展趋势,并结合所学知识简析其形成的历史背景。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明枢密院对唐末政治的影响。(6分)

18.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(14分)

材料一 孙中山早期活动

1866年11月12日,出生于广东省香山县(今中山市)翠亨村。

1879年6月,随母亲赴檀香山,入火奴鲁鲁意奥兰尼书院。

1883年7月,返回祖国;11月,入香港拔萃书室。

1884年4月,就读于香港中央书院。

1886年秋,入广州博济医院南华医学堂学医。

1887年9月,转学香港西医书院。

1892年7月,香港西医书院毕业;秋,在澳门镜湖医院行医;12月,在澳门开设中西药局。

1893年,转至广州继续行医。

1894年,至天津,上书李鸿章;11月,在檀香山组建兴中会。

1895年1月,由檀香山返香港。2月,成立香港兴中会。10月,策划广州起义,计划泄露,亡走香港。

-摘编自沈先金主编《缔造共和 孙中山的足迹》

材料二《镜海丛报》创刊于1893年7月18日,其创刊号上,就介绍了孙中山手到病除的六个医案。如“西洋妇某,胎产不下,延孙医治之,母子皆全。又卖面食人某,肾囊大如斗,孙医用针刺去其水,行走如常”等。这些医案表明,孙中山精于外科、内科、产科等,妙手回春,故而当时的人们称他为“大国手”。

-摘编自费成康《孙中山和<镜海丛报>》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,简析孙中山成为“大国手”的历史条件。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明孙中山走上革命道路反映出哪些社会现实。(6分)

19.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(12分)

材料 中外历史上出现过的、曾经发展到相当高度而又重新归于湮灭的众多古代文明的历史告诉我们:人类文化倘若缺乏突破传统的能力,就不能打破相对割据与封闭的状态;倘若缺乏与外界文化的接触,就不能在与外界文化的交流中获得生机与活力;倘若缺乏开放的心态,那么,即使拥有优越的自然环境,即使已经具有相当发达的文明成果,其前途依然吉凶未卜,它有可能继续向前发展,也有可能因为某种原因而急剧倒退,甚至使原有的成就荡然无存。

-摘编自杨丽娥《文化交流与文化的发展》

在当今全球化、信息化飞速发展的时代背景下,假如你是一位文化使者,请你提出一个能避免出现材料所述现象的方案,并结合具体世界史知识分析其可行性。(要求:方案合理,史实准确,逻辑严密,表述成文。)

20.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(12分)

材料一 2004-2012年中美贸易数据 单位:亿美元(中对美)

年份 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

出口 1 249.5 1629.3 2 034.7 2 327.3 2 523.2 2 208.1 2 832.9 3 244.5 3 518.0

进口 446.8 487.2 592.1 694.1 814.4 774.4 1 021.0 1 221.3 1 328.9

总额 1 696.3 2 116.5 2 626.8 3 021.4 3 337.4 2 982.6 3 853.9 4 465.8 4 846.9

差额 802.7 1 142.1 1 442.6 1 633.1 1 708.6 1 433.8 1811.9 2 023.2 2 189.1

2007-2011年中国对美主要产品出口额 单位:百万美元

年份 2007 2008 2009 2010 2011

机电产品 140 745 145 495 135 368 173 554 193 547

家具、玩具、杂项制品 48 304 48 457 40 916 46 950 45 214

纺织品及原料 31 185 31 489 30 896 37 030 39 261

轻工产品 20 791 24 090 15 664 18 786 20 090

贱金属及其制品 16 796 17 151 15 374 17 436 19 792

-摘编自周芷灵《中美贸易摩擦的原因与对策研究》

材料二 美方认为美中贸易的失衡主要源于中国的不公平竞争,比如人为地低估人民币对美元的汇率比价,以低廉的价格对美国进行商品倾销;为进口设置非关税性壁垒,限制美国产品进入中国市场(如限制美国牛肉进口,限制美国电影进入);知识产权保护不够,打击盗版不力;等等,使得美国具有竞争力、最能实现贸易盈余的产品(如计算机软件、视听产品、图书等)受到影响。此外,美国国会议员还指责中国政府对中国国内出口企业的产品实行补贴政策,并在电话通信服务、银行服务方面进行不公平竞争。

-摘编自林珏《中美双边贸易平衡问题之探-产品竞争力角度的一种分析》

(1)根据材料一,概括中美贸易的特点。(4分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,对美方“美中贸易的失衡观点”进行反驳。(要求:史论结合,史实准确,逻辑清晰。)(8分)

2025年广东省普通高中学业水平选择性考试

1.C【命题意图】本题考查人类早期的生产与生活,意在考查学生获取和解读信息的能力,渗透了时空观念、史料实证等核心素养,突出基础性、综合性、创新性考查要求。

【解题分析】由材料可知,姜寨遗址各期文化遗存出土的各类工具中,农业类工具所占比重最大,加工类工具居于第二位,而渔猎类工具所占比重则比纺织缝纫类工具所占比重大,这反映了此时经济以农业为主,兼营渔猎的基本状况,原始农业的存在与发展是早期人类生活稳定的基础,C项正确。从原始工具类别统计来看,各期之间并未出现明显的工具类别缺失或突变,因此不能断定文明发展出现断层,排除A项;B项在材料中体现不出,因为工具数量并不能直接反映阶级分化情况,排除;原始农业的发展有利于母系氏族社会向父系氏族社会过渡,D项说法错误,排除。

2.B【命题意图】本题考查秦朝审计制度,意在考查学生获取和解读信息并得出历史结论的能力,渗透了唯物史观、时空观念、史料实证等核心素养。

【解题分析】由材料可知,“烦”在调任后被审验、判罚,这说明秦朝重视审计官员并实行责任制,即使调任后也要对其原在任时出现的问题承担责任,而对调任官员的审计可以有效地增强官员的主体责任意识,B项正确。A项说法错误,材料只是说明秦朝审计官员的史实,并不能说明秦朝的法律苛刻,排除;秦朝审计制度的存在不能说明秦朝官僚政治比较完善,排除C项;审计制度针对的是官员,不是农民,排除D项。

3.A【命题意图】本题考查魏晋南北朝时期的文化,意在考查学生获取和解读信息的能力,突出基础性、综合性、应用性考查要求。

【解题分析】由材料可知,魏晋南北朝时期,曹操的形象由乱世英雄反转为篡逆奸贼,结合所学知识可知,西晋通过禅让的方式夺取曹魏政权,自然肯定曹操的功绩;东晋南朝政权,偏安于江南一隅,妄图以江南之地自保,长治久安。东晋南朝统治者为防止篡权的再度发生,重视君臣父子的秩序与以忠孝为本的儒家伦理道德,基于此,曹操成了破坏君臣秩序的罪魁祸首A项正确。材料并未涉及史学理念的变化,排除B项;结合所学知识可知,西晋夺曹魏政权,南朝刘宋夺东晋政权,从曹魏到南朝刘宋政权的更替不会影响史家对曹操的态度,排除C项;南北朝政权的对立与史家对曹操态度的变化无关,排除D项。

4.D【命题意图】本题考查宋代经济,意在考查学生获取和解读信息的能力,渗透了时空观念、史料实证、历史解释等核心素养。

【解题分析】由材料并结合所学知识可知,泉州港是南宋对外贸易的重要港口,来泉州的外国商船的多少,对泉州港的兴衰、南宋政府的关税收入有重要影响,所以为稳定国家财源,政府对蕃商以礼相待,为以后更多的商舶来宋创造条件,D项正确。政府对蕃商以礼相待的目的是吸引更多的商舶来宋,而不是彰显中华礼仪,排除A项;礼待蕃商的出发点是稳定财源,不是巩固中外关系,排除B项;C项说法错误,虽然宋代放松了对商业的监管,但这不意味着商人地位提升,且材料中的行为主要针对的是蕃商,排除。

5.C【命题意图】本题考查明代处理民族问题的政策,意在考查学生获取和解读信息的能力,渗透了时空观念、史料实证等核心素养,突出综合性、创新性考查要求。

【解题分析】由材料 示以恩信,谕以祸福”“宜开示恩信,抚慰而降之””控驭乖方,绥怀无策”可知,在对待猺、獞、苗等少数民族的方式上,统治者反对暴力管理,主张恩威并施C项正确。A项对材料解读片面,三则材料并非都涉及牧民官,排除;B项不符合史实,明代地方受到中央的严格监管,割据势力难以存在,排除;D项说法不符合材料主旨,材料并未涉及民族关系的曲折发展,排除。

6.B【命题意图】本题考查近代中国经济,意在考查学生获取和解读信息的能力,渗透了时空观念、史料实证等核心素养,突出综合性、创新性考查要求。

【解题分析】由材料可知,1895-1912年,武汉地区进出口贸易发展迅速,特别是汉口,“数十年间均有巨额出超”,结合所学知识可知,武汉地区进出口贸易额和土货出口额的增长反映了列强疯狂掠夺中国原料,说明这一时期西方列强对华侵略的加深,B项正确。这一时期列强对华侵略加速了中国小农经济的瓦解,排除A项;材料主要强调列强对华侵略,没有涉及实业救国思想的传播和近代湖北民族经济的发展,排除C、D两项。

7.A【命题意图】本题考查马克思主义的传播,意在考查学生获取和解读信息的能力,渗透了时空观念、史料实证等核心素养,突出综合性、创新性考查要求。

【解题分析】由材料可知,中苏文化协会借助在新疆播放电影的形式,使新疆人民了解苏联及其指导思想-马克思主义,这客观上推动了马克思主义在新疆的传播A项正确。材料只涉及苏联电影在新疆的放映不能说明新疆是中苏文化交流的中心,也不能体现新疆传统文化影响力的削弱,排除B、C两项;D项在材料中体现不出,在新疆放映苏联电影不能说明中国电影事业发展滞后,排除。

8.C【命题意图】本题考查抗日战争,意在考查学生获取和解读信息的能力,渗透了时空观念、史料实证等核心素养,突出综合性、创新性考查要求。

【解题分析】漫画中右上方有一只由钢炮组成的五指大手,手心上写着“和平”二字,这只手伸向了手中拿着“抗战到底”炸弹的代表着中国的血肉之手,面对伸过来的表面和平实则侵略的手,中国人民选择抗战到底,所以,这幅漫画充分反映了中国人民对日本帝国主义假和平真侵略举动的愤慨与鄙夷,展现了中国人民抗战的决心,C项正确。A项由材料体现不出,材料主要强调的是中国人民的抗战决心,不涉及抗日民族统一战线的建立,排除;B项对材料理解错误,材料主要突出的是中国人民的抗战决心,不是揭露日本对华侵略政策的本质,排除D项在材料中体现不出,排除。

9.D【命题意图】本题考查抗美援朝的影响,渗透了唯物史观、时空观念、历史解释等核心素养,突出基础性、综合性、应用性考查要求。

【解题分析】由材料可知,这一规定明确中国政府有权参加与朝鲜问题有关的国际会议,结合所学知识可知,1954年讨论朝鲜问题和印度支那问题的日内瓦会议召开,所以这一规定为新中国参加日内瓦会议创造了条件,D项正确。A项说法错误,《朝鲜停战协定》签订后,中国抗美援朝彻底结束,排除;《朝鲜停战协定》的签订并未圆满解决朝鲜半岛的矛盾,排除B项;C项说法错误,《朝鲜停战协定》签订前,朝鲜半岛就已处于分裂状态,排除。

10.B【命题意图】本题考查对外开放与中国经济的发展,意在考查学生获取和解读信息的能力,渗透了时空观念、史料实证等核心素养,突出综合性、创新性考查要求。

【解题分析】由材料可知2005-2012年中国汽车产销量增长比较迅速,结合所学知识可知,这主要得益于中国改革开放的持续深化,B项正确。中国汽车产销量的增长不能说明中国汽车技术领先世界,排除A项;中国汽车产业的发展既有国有企业的贡献,也有私营企业的贡献,C项说法片面,排除;仅从中国汽车产业的发展无法得出中国产业结构调整的结论,排除D项。

11.D【命题意图】本题考查古代埃及的多元文化,意在考查学生获取和解读信息的能力,渗透了时空观念、史料实证等核心素养,突出综合性、创新性考查要求。

【解题分析】由材料可知,当时的亚历山大里亚居民和民族构成呈现多元化特征,这意味着亚历山大里亚多元文化交融的存在,D项正确。材料中的契约不能说明当地商品经济的发展状况,排除A项;B项说法正确,但不符合材料主旨,排除;C项说法错误,契约涉及罗马人不代表亚历山大里亚面临罗马的侵略,排除。

12.A【命题意图】本题考查印度种姓制度与伊斯兰教在印度的传播,意在考查学生获取和解读信息的能力,渗透了时空观念、史料实证等核心素养,突出综合性、创新性考查要求。

【解题分析】由材料可知,伊斯兰教的平等理念对深受种姓制度束缚的印度低种姓人具有较大的吸引力,导致部分印度教教徒改信伊斯兰教,削弱了印度教的影响力A项正确。伊斯兰教的平等理念对印度低种姓的人具有吸引力,但对高种姓的人并不友好,B项说法过于绝对,排除;C项说法错误,推动印度宗教格局变动的是伊斯兰教的传入,排除;D项说法错误,伊斯兰教传入印度次大陆时,启蒙运动尚未开始,排除。

13.B【命题意图】本题考查英国民族国家的形成,意在考查学生获取和解读信息的能力,渗透了时空观念、史料实证等核心素养,突出综合性、创新性考查要求。

【解题分析】由材料可知,《公共祈祷书》的颁行解决了过去的语言分歧,而语言的统一有利于早期英国民族认同的增强,B项正确。A项说法错误,英国在“光荣革命”后,确立了议会高于王权原则,排除;《公共祈祷书》只是解决了语言分歧,并不能协调世俗王权与教权的矛盾,排除C项;D项说法与材料主旨无关,《公共祈祷书》只是一本“通用”的祷文,与英国宗教工作的法治进程无关,排除。

14.C【命题意图】本题考查拿破仑战争,意在考查学生获取和解读信息的能力,渗透了时空观念、史料实证、历史解释等核心素养,突出基础性、应用性、综合性考查要求。

【解题分析】由材料可知1800-1813年,法国征兵规模日益扩大,这意味大量劳动力脱离生产和帝国军费投入激增,连年的征战使拿破仑帝国的经济受到破坏,成为其走向衰败的重要原因,C项正确。A项说法不符合史实,在拿破仑战争时期,欧洲列强共发起了七次反法同盟战争,法国多次取得胜利,排除;拿破仑一世征入军队的法国人的数量增加,不代表其深受民众支持,排除B项;法国征兵规模的扩大不代表其军队实力的增强,排除D项。

15.C【命题意图】本题考查第二次工业革命的影响,意在考查学生获取和解读信息的能力,渗透了时空观念、史料实证等核心素养,突出综合性、创新性考查要求。

【解题分析】由材料可知19世纪中后期以来,德国外来人口的数量明显增加,结合所学知识可知,德国是第二次工业革命的中心之一,工业革命的开展极大地提高了德国的社会生产力水平,推动了社会经济的发展,这吸引了大量外来人口迁入德国工作,所以外来人口的增加反映了德国经济发展进步的趋向,C项正确。A项说法错误,19世纪末20世纪初,德国虽然在欧洲大陆上地位较高,但并不是欧洲的霸主,排除;外来人口数量的增加主要得益于德国经济的发展,不能反映德国民主制度的发展状况,也不能说明德国社会矛盾日益缓和,排除B、D两项。

16.A【命题意图】本题考查二战后美国社会的变化,意在考查学生获取和解读信息的能力,渗透了时空观念、史料实证等核心素养,突出综合性、创新性考查要求。

【解题分析】由材料可知,在美国联邦政府财政预算中,用于中产阶级群体的社会保险项目的支出占据较大比例,这对中产阶级规模的扩大和中产阶级收入的增加起了重大作用,而中产阶级规模的扩大有利于美国社会的稳定,A项正确。福利开支的确加重了政府的财政负担,但材料并未体现出政府已出现财政危机,排除B项;福利制度的实施有利于缓和社会矛盾,减少社会阶层对立,排除C项;中产阶级规模的扩大、社会的稳定有利于社会经济的发展,排除D项。

17.(1)趋势:权力不断扩大,从政事堂的下属机构发展为与相权对峙的机构;隶属主体转移,从隶属于宰相到隶属于宦官;职责不断扩大,从掌管皇帝的机密文书到具有中央决策权。(6分)背景:唐代中央官制的调整,为枢密院的形成奠定基础;安史之乱后,藩镇割据,君主掌握军权的需要;等等。(2分)

(2)影响:枢密使的设置进一步削弱了相权;枢密院长官由宦官担任,权归内侍,造成了唐后期宦官专权的局面;宦官操纵政治,废立皇帝,干预官员任命,加剧了唐末政治的腐败,加速了唐朝灭亡的进程;等等。(6分)

【命题意图】本题考查唐代枢密院的形成与影响,意在考查学生获取和解读信息的能力,渗透了时空观念、史料实证、历史解释等核心素养,突出基础性、综合性、创新性考查要求。

【解题分析】第(1)问“趋势”可由材料“唐于政事堂后列五房,有枢密房”掌管皇帝的重要机密文书”“以宦官掌枢密,权归内侍“枢密院最终成为新的中央决策机构”等信息概括得出;“背景”可由材料”唐贞观时期设立政事堂......改政事堂为'中书门下”并结合安史之乱的危害等信息概括得出。第(2)问“影响”可结合材料“枢密使王守澄、杨承和,中尉魏从简、梁守谦定议,以卫兵迎江王涵入宫及践言为枢密使,德裕果为宰相”并结合所学知识辩证分析。

18.(1)条件:近代西医在中国的传播;香港近代医学教育的发展;孙中山对医学知识的不断汲取和积累;广州、澳门等地民众对西医的接受与认可;等等。(8分)

(2)现实:甲午战争爆发后,中国民族危机日益加深;以李鸿章为代表的清政府无视民意,出卖国家利益的行为遭到反对;民族资产阶级登上历史舞台,领导中国的救亡图存;等等。(6分)

【命题意图】本题考查孙中山的学医、弃医与中国近代社会,意在考查学生获取和解读历史信息以及综合分析历史问题的能力,渗透了唯物史观、时空观念、史料实证和家国情怀等核心素养,突出基础性、综合性、应用性等考查要求。

【解题分析】第(1)问“条件”可从主客观两个方面分析,以西医在中国的传播、孙中山对医学的学习、民众对西医的态度等进行概括分析。第(2)问可结合弃医从政的时间“1894年”,从民族危机、资产阶级登上历史舞台、清政府的腐朽等角度进行分析,言之有理即可。

19.[示例]

方案:建立全球文化交流平台以促进文化交流。(2分)

可行性:全球化、信息化时代生产力的发展使得利用互联网技术打造一个集文化展示、交流、学习于一体的全球文化交流平台,让不同国家的人们更好地了解彼此的文化成为可能。历史上已经有很多事实证明,文明的交流是有利于文明发展的,如丝绸之路是古代东西方文化交流的重要通道,通过丝绸之路,中国的丝绸、瓷器、造纸术、印刷术等传入西方,西方的宗教、艺术、科学等也传入中国,这促进了欧洲社会的发展和东西方文化的交流与融合;近代欧洲文艺复兴时期,欧洲各国之间的文化交流频繁,意大利的艺术家、文学家、科学家等受到古希腊、罗马文化的影响,创造出许多具有世界影响力的文化作品,推动了欧洲社会的转型和文明的发展。综上可知,在全球化、信息化时代,我们应该积极采取行动,加强文化交流与合作,共同推动人类文明的进步,建立全球文化交流平台,这将有利于不同地域、不同民族文化的交流,避免文明湮灭的悲剧重演。(10分)

(“示例”仅作阅卷参考,不作为唯一标准答案)

【命题意图】本题考查文明发展和延续的条件,意在考查学生获取和解读信息的能力,渗透了时空观念、史料实证、历史解释等核心素养,突出基础性、应用性、综合性、创新性考查要求。

【解题分析】材料主旨是古代文明因各种原因湮灭,但只要打破相对割据与封闭的状态,与外界文化接触、交流,取其精华,弃其糟粕,就能促进文明的发展。因此,方案应围绕交流”拟定,如建立全球文化交流平台,推动文化教育交流,促进文化产业合作,加强文化遗产保护与交流等,然后选择适当的史实进行说明,史实准确,逻辑清晰即可。

20.(1)特点:中美贸易总额增长迅速;中美贸易差额不断扩大,中国处于出超地位;但中国对美出口的主要产品技术含量不高,商品结构相对单一,主要集中于劳动密集型产业。(4分)

(2)反驳:美中贸易的失衡并非中国的不公平竞争造成的,而是美国自身对华开展贸易保护的结果。二战后,美国在世界经济中始终保持领先地位。美国通过对产业结构的不断调整与升级,使经济始终保持着活力和竞争力。美国经济结构经过产业高级化调整后,一些初级产品如日用品、原料加工品和工业半成品的生产都转移到了发展中国家,而这些产品又是生产和生活的消费必需品,这就导致美国从国际市场大量进口初级工业产品。因此,虽然中美贸易差额不断扩大,但在中美双边贸易中,美国从中国进口的产品主要是劳动密集型产品。中国具有出口优势的产品仍大量地集中在低价位上,在高新技术产品上,中国不占优势。美国作为世界上经济领先的大国,只要充分利用其在高新技术上的优势,放松对华出口管制,是完全能够实现对华贸易平衡的。所以,当前我国与美国贸易差额的扩大,一定程度上是美国贸易保护主义抬头的结果。美国出于国内政治与经济的需要,把责任推到中国身上,实际上不利于中美贸易的深入持续发展。(8分)

【命题意图】本题考查现代中美贸易,意在考查学生获取和解读信息的能力,渗透了唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀等核心素养,突出基础性、应用性、综合性、创新性考查要求。

【解题分析】第(1)问“特点”,可从贸易总额的扩大、贸易差额的扩大、中国对美出口产品类别等角度概括得出。第(2)问“反驳”,可从中美贸易结构及美国贸易保护主义等角度进行分析。

同课章节目录