第22课 从局部抗战到全面抗战 教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 第22课 从局部抗战到全面抗战 教学设计(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 3.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-23 13:55:57 | ||

图片预览

文档简介

题目 从局部抗战到全面抗战 设计者

教材分析 一、教学理念 以《普通高中历史课程标准(2017年版)》为指导,以教材为依托,创设情境,提出问题,层层推进教学。本课教学力求充分发挥学生主体作用,让学生积极参与课堂,深度感知历史,大胆表达观点,提升历史思维,培养爱国情怀,落实历史学科核心素养培育。 二、教材教学内容分析 “从局部抗战到全面抗战”选自必修《中外历史纲要·上》第八单元《中华民族的抗日战争和人民解放战争》的第一课。 本节内容上承《南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路》。南京国民政府统治建立后,实行专制统治,一方面军阀混战,另一方面对工农红军大规模“围剿”。中国共产党审时度势,武装反抗国民党反动派,建立农村革命根据地,全力反“围剿”。当时的国内和国际环境,为日本发动侵华战争提供了有利的条件。 新教材将抗日战争分为《从局部抗战到全面抗战》和《正面战场、敌后战场和抗日战争胜利》两课时内容,本节课为第一课时。本课共分三目:“局部抗战”、“全面抗战的开始””“日军侵华的暴行”,主要内容包括日本发动侵华战争的背景,经过,侵华暴行,以及中国人民自发局部抗日到全面抗战开始的过程。

学情分析 初中阶段,学生对抗日战争的过程进行过较为全面的学习,如从九·一八事变到卢沟桥事变的侵华事实、南京大屠杀的简单经过等,具备了一些基本认识,为学习本课打下了一定的基础。因此在内容选择和素养培养方面,要考虑高中与初中教学内容的联系与区别,重在讲述面对民族危机,中国社会各阶层以民族国家利益为重的大局意识,以及建立抗日民族统一战线的各种努力;通过日军暴行揭示日本侵华的性质,培养学生史料实证的素养。

教学目标 根据历史课程标准,结合对课本的理解、学情分析和教学目标,本课的教学重难点确定为: 重点:抗日民族统一战线的形成、日本帝国主义的侵略罪行 难点:日本发动侵华战争的原因、西安事变得以和平解决的原因1、了解九一八事变、华北事变、一二九运动、西安事变、卢沟桥事变、抗日民族统一战线有关抗战的重要史实或概念,了解中国人民抗战的历史脉络,形成时空观念。 2、学会从“抗战背景”的相关历史图片、文字史料中获取有效信息;用唯物史观的基本方法,分析抗战必须民族团结一心的原因以及走向团结抗战的基本过程。 3、理性分析日本发动侵华战争的原因,培养历史解释素养。 4、从日本侵华暴行的史实中认识日本发动的战争的侵略本质,牢记历史,不忘国难;认识到中国人民在民族危亡时以民族利益为重,团结合作,是获得十四年伟大抗战胜利的最强大力量,也是中华民族伟大复兴中国梦实现的依靠力量。 教学重难点分析 教学重点:日本的侵华罪行;抗日民族统一战线的形成过程 教学难点:抗日民族统一战线形成的原因

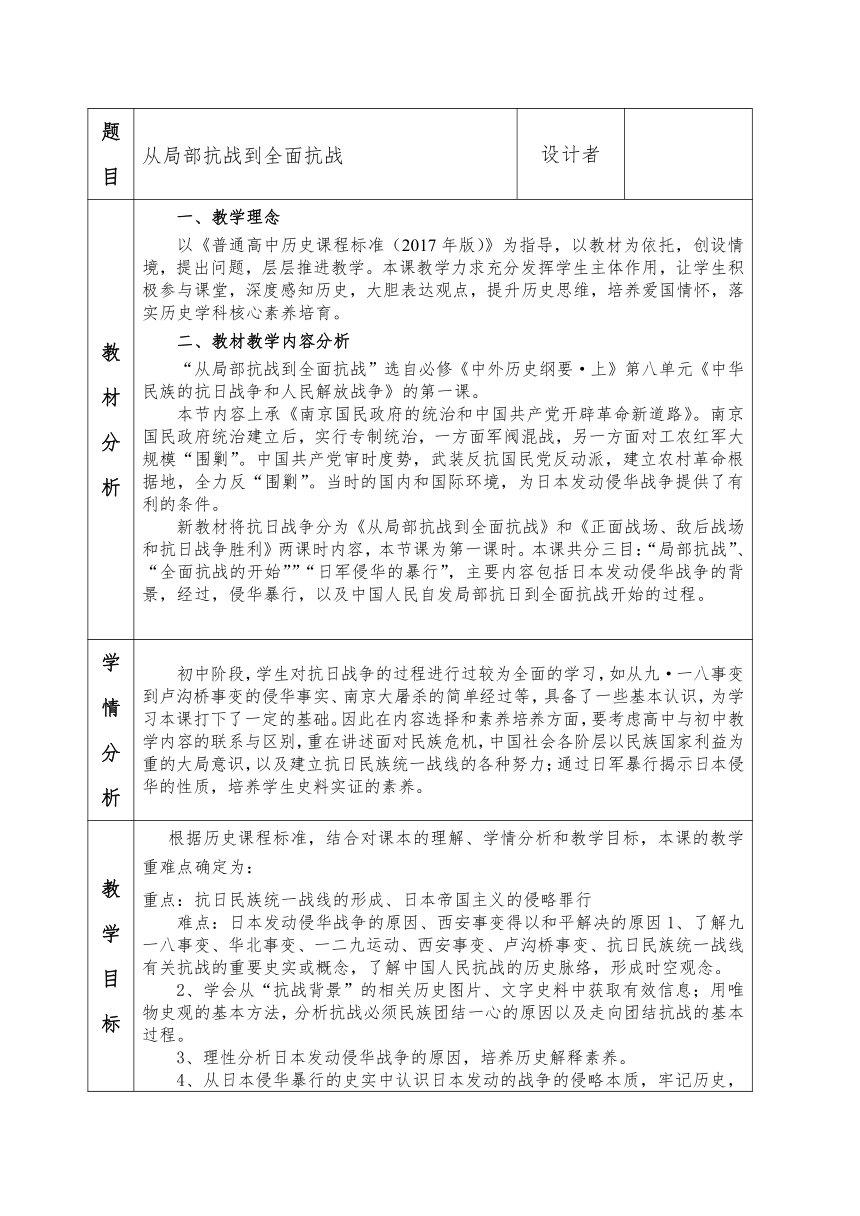

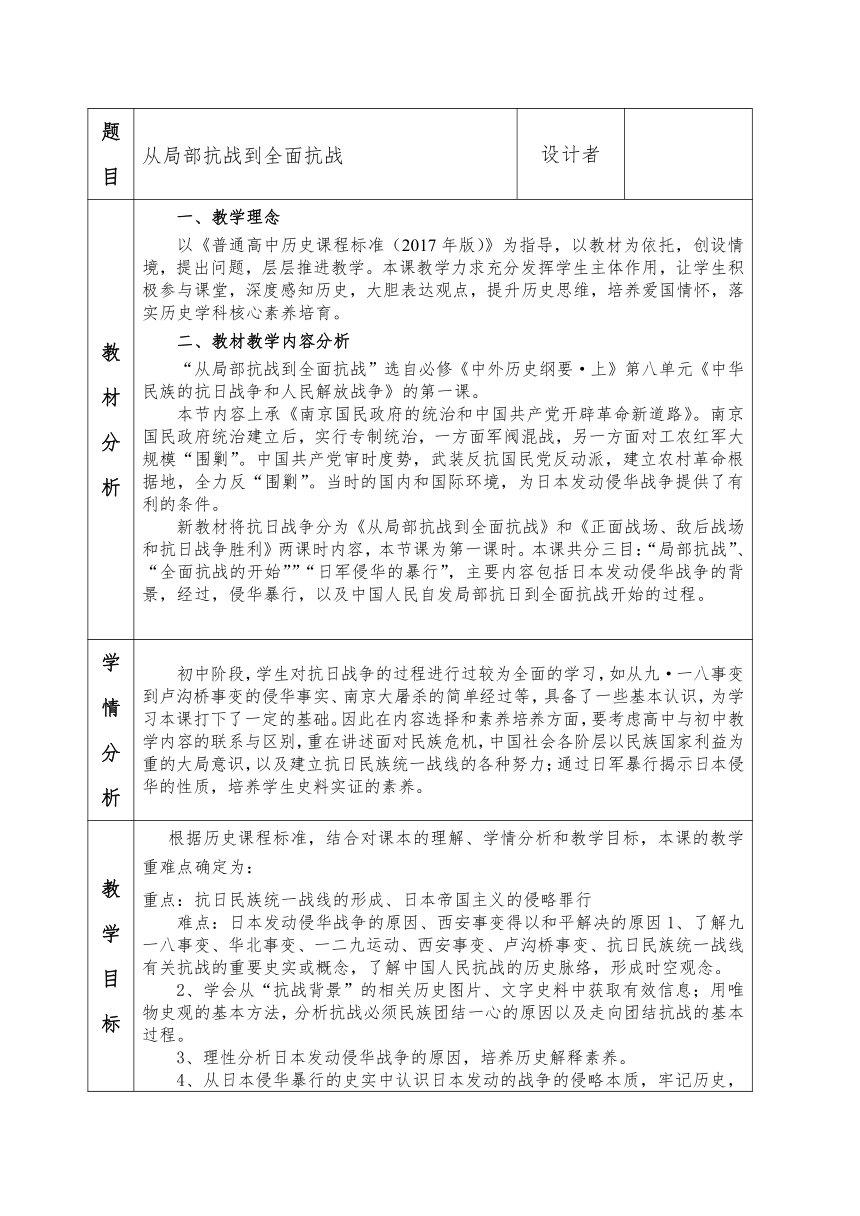

教学过程设计 依据本课教学内容和教学设计,参照课程标准中的学业质量水平划分,设计如下: 水平1:能够地图掌握局部抗战中的日本侵华史和中国军民的抗战史知识;能够通过地图了解日本帝国主义侵占全中国的野心以及中国军民不屈不挠的抗争精神。 水平2:能够在特殊的时空定位下,分析抗日民族统一战线形成的原因;能够利用拓展材料指出抗日战争的民族性。 水平3:通过地图进一步感受日军侵华的罪行,理智地正视历史、勿忘国耻、强我中华。 水平4:能够综合本课的所学知识对改革形成全面、客观、准确的认识,独立形成个人观点。 教学设计 【课堂导入】 通过相关图片,导入本课学习。 请同学们观察上面两幅图片,左图是1927年日本东方会议会场;右图是1931年日军轰炸东北军兵营。大家思考一下,两幅图片之间有何联系?面对日本的侵略,中华民族如何开展抗争?这些正是我们这节课所要探讨的主题。 【讲授新课】 局部抗战 问题情境 请同学们结合教材内容及所学知识,指出日本侵华有怎样的历史背景? 自主学习 1、政治背景:早在明治维新时期,日本在确立近代天皇制的同时,迅速走上了军国主义道路,并制定了以中国、朝鲜为主要攻击对象的“大陆政策”。一战期间,日本扩大对华侵略。1927年的“东方会议”上对中国问题进行了精心策划。 2、经济背景:当时正处于世界范围内的经济大萧条时期,国内的各种矛盾激化,日本统治集团为缓和国内矛盾,摆脱困境,急于发动侵略中国的战争。 问题情境 请同学们结合教材内容及所学知识,指出日本侵华初期的形势如何? 自主学习 (1)九一八事变:1931 年9 月18 日夜,日本关东军炸毁沈阳北郊柳条湖附近南满铁路的一段路轨,反诬中国军队所为,对中国东北军驻地北大营和沈阳城发动突然袭击,制造了九一八事变。次日晨,日军占领沈阳。随后,占据中国东北。 (2)一二八事变和伪满洲国:1932 年1 月28 日,日军又在上海挑起侵略战争。驻守上海的十九路军奋起抵抗,得到全国民众的积极支援。3 月,日本扶植清废帝溥仪做傀儡,建立伪满洲国。 图片情境 问题情境 请同学们结合教材内容及所学知识,指出日本侵华初期国民政府的方针政策如何? 自主学习 国民政府推行“攘外必先安内”方针,以主要力量“围剿”红军和革命根据地,对日本侵略实行不抵抗政策,寄希望于英美等国出面调停,幻想依赖国际联盟迫使日本撤兵。但国联调查团提出实行国际共管的方案,以牺牲中国来换取英、美、法、日等国共同控制中国东北。日本拒绝这个方案,宣布退出国联。 问题情境 请同学们结合教材内容及所学知识,指出中国人民的抗日救亡运动是如何兴起和掀起高潮的? 自主学习 (1)兴起:在深重的民族危机面前,民众抗日救亡运动兴起。东北人民革命军坚持抗战,共产党员杨靖宇是主要领导人之一。1933 年,日军向长城沿线进犯,遭到中国军队的顽强抵抗。 (2)高潮:日本又将侵略矛头指向华北,蓄意制造一连串事件,总称“华北事变”。1935 年12 月9 日北平学生大规模游行示威,即一二 九运动,宣传了中国共产党“停止内战,一致对外”的抗日救国主张, 促进了中华民族的新觉醒。抗日救亡运动也就此掀起高潮。1936 年,中国共产党领导的东北抗日联军发展到3 万余人,牵制了大量日军。 图片情境 视频情境 播放视频——东北抗日义勇军。 问题情境 请同学们结合教材内容及所学知识,指出西安事变是如何发生的?有何历史意义? 自主学习 (1)背景:日军的侵华暴行到达陕北后,蒋介石调集包括张学良的东北军和杨虎城的西北军在内的大军围攻陕北。在中共抗日民族统一战线政策的感召下,张学良在西北地区实行联共抗日。 (2)经过:1936 年12 月,蒋介石亲赴西安逼迫张学良、杨虎城全力“剿共”。张学良和杨虎城在反复劝说蒋介石应以国家和民族大义为重、容纳抗日主张的努力失效后,发动“兵谏”,于12 月12 日晨,扣留蒋介石,以武力逼蒋抗日。 (3)结果:中共中央确定了和平解决西安事变的方针,派周恩来为代表,奔赴西安,经过各方努力,蒋介石被迫接受停止内战、联共抗日的主张。西安事变得到和平解决。 (4)意义:西安事变的和平解决,成为扭转时局的枢纽。它促进了中共中央联蒋抗日方针的实现。从此,十年内战的局面基本结束,全国团结抗战的局面初步形成。 图片情境 视频情境 播放视频——西安事变和平解决。 全面抗战的开始 问题情境 请同学们阅读教材内容,指出七七事变是如何发生的? 自主学习 1937 年7 月7 日晚,日军借口一名士兵失踪,要求进入宛平城搜查。遭到拒绝后,竟然向宛平城射击,炮轰卢沟桥,中国守军奋起还击。这就是卢沟桥事变,又称“七七事变”。中国全面抗战由此开始。 问题情境 请同学们阅读教材内容,指出当时国共两党的态度如何?抗日民族统一战线是如何正式形成的? 自主学习 (1)国共双方的态度:卢沟桥事变第二天,中国共产党通电全国,主张全民族实行抗战。同时,国民党中央政治会议上蒋介石发表了准备抗战的讲话。 (2)国共第二次合作的实现:中共向蒋介石递交了《中共中央为公布国共合作宣言》。随后,红军主力正式改编为国民革命军第八路军,南方八省红军游击队改编为国民革命军新编第四军。国民党发表了国共合作抗战宣言,承认中国共产党的合法地位。至此,国共第二次合作实现,抗日民族统一战线正式形成。 图片情境 视频情境 播放视频——国共第二次合作。 日军的侵华暴行 问题情境 请同学们阅读教材内容,指出日军的侵华暴行有何表现? 自主学习 1、南京大屠杀:1937 年12 月,日军攻陷南京,进行了持续6 周的烧杀劫掠,制造了惨绝人寰的南京大屠杀。据战后中国南京审判日本战犯的军事法庭查证,日军占领南京后,屠杀手无寸铁的中国居民和放下武器的士兵达30 万人以上。 2、对占领区的政策: (1)政治上,实行“以华制华”方针,在占领区扶植傀儡政权。1940 年3 月,汪精卫在南京成立伪国民政府,并签订大量卖国协定。 (2)经济上,实行“以战养战”,对占领区大肆进行野蛮的经济掠夺,垄断沦陷区工矿、金融、交通业。实行“粮食统制”,强行“争购”和“配给”,还强迫青壮年到日本和中国东北做苦力。 图片情境 自主学习 3、对敌后抗日根据地的政策:实施野蛮的烧光、杀光、抢光“三光”政策。从1941 年到1942 年,日军在华北连续5 次推行“治安强化运动”,对抗日根据地疯狂“扫荡”。 4、重庆大轰炸:1938 年2 月至1943 年8 月,日军对重庆进行了长达5 年半的战略轰炸和无差别轰炸。死者达1万人以上,绝大多数为平民,市区大部分被毁坏。 5、细菌战与“慰安妇”制度: (1)细菌战:九一八事变时,日军组建了细菌部队。1938 年至1945 年,731 部队曾以活人试验和活人解剖等灭绝人性的手段杀害中国军民3000 多人。 (2)“慰安妇”制度:在中国强征随军性奴隶,推行“慰安妇” 制度,约20 万中国女性遭受蹂躏。 图片情境

板书设计 23课 从局部抗战到全面抗战 局部抗战 局部侵华 原因 表现 西安事变 背景: 爆发:1936.12.12 结果:停止内战,联共抗日 意义: 全面抗战的开始 卢沟桥事变:1937.7.7 抗日民族统一战线的建立 过程 影响 日军的侵华暴行 南京大屠杀:1937.12.13 殖民统治: 经济: 政治: 军事: 重庆大轰炸:1938.2——1943.8 实施细菌战:731部队 慰安妇:

作业设计 一、单选题 1.1932年2月底,国立武汉大学全校师生陆续迁往珞珈山新校舍;3月7日,时任武大校长王世杰发表讲话:“本来,关于新校舍建筑告一段落,我们是打算在这里举行一个纪念仪式的,但目前国难日亟,仪式将延到一个相当时期举行。”“国难日亟”的原因是( ) A.资本主义世界经济危机波及中国 B.国民政府第五次“围剿”革命根据地 C.官僚资本主义巧取豪夺激化矛盾 D.日本在东北和华东地区不断扩大侵略 2.1937年8月25日,朱德与彭德怀发表就职通电:“部队现已改编完毕,东进杀敌。德等愿竭至诚,拥护蒋委员长,追随全国友军之后,效命疆场,誓驱日寇,收复失地,为中国之独立自由幸福而奋斗到底。”电文中的“部队”指( ) A.中国工农革命军第四军 B.国民革命军第八路军 C.国民革命军陆军新编第四军 D.西北野战军 3.习近平总书记在纪念中国共产主义青年团成立100周年大会上指出:一百年来,共青团坚定理想、矢志不渝,形成了宝贵经验。历史上标志掀起抗日救亡运动新高潮的是( ) A.五四运动 B.五卅运动 C.一二·九运动 D.新文化运动 4.20世纪30年代,中国共产党从“反对国民党反动派”到“反蒋抗日”再到“停止内战,一致抗日”;1936年,张学良和杨虎城分别与红军建立了合作关系;次年9月,蒋介石提出团结御侮的必要。由此可见,当时( ) A.国民党的抗战路线发生了根本转变 B.国共两党间的政治分歧得以消弭 C.民族危机加剧促使国共关系的改变 D.中共在抗战中发挥中流砥柱作用 5.如图是1935年发表于《人言周刊》的抗战漫画《对内与对外》,该漫画描绘的是一二·九运动期间,反动军警用鸣枪警告和洒水镇压北平爱国学生,但等到日本军一来,纷纷落荒而逃的场景。该漫画旨在( ) A.讽刺国民政府对日妥协政策 B.揭露日本侵略者吞并华北阴谋 C.反映中华民族意识不断觉醒 D.说明国共两党合作条件不成熟 6.抗战时期,江西瑞金漫画通讯上刊发了一幅画(如下图),并附文:“战争让所有真正女性感到可憎,可是,女性却宁要对于死去的男人的回忆,也不要耻辱活下来的男人”。这一现象( ) A.说明华北人民民族意识萌发 B.表明中国抗战形势出现好转 C.有利于激发民众的抗日热情 D.体现出妇女社会地位的提高 7.20世纪30年代,在红军某次东征结束回师陕北的通电中,将原来的“卖国贼蒋介石”改称为“蒋介石氏”,称国民政府的官员为“南京诸公”。这一调整( ) A.说明了国共由对抗转为合作 B.体现了国共统一战线已建立 C.适应了国内主要矛盾的变化 D.获得了全体民众的强烈支持 8.1937年冬至1938年春,周立波以记者身份访问晋察冀边区。他在通讯报告中写道:“现在,这里的每座城镇,每个村庄都有自卫队。”“扶着长戈,他们是英武庄严的卫国的战士,但一回到田里,重新扶起犁粑的时候,他们依旧是朴素的农民。”“壮丁不够的乡村,在路上放哨的,都是小孩子。”由此可见( ) A.国共合作推动全民族抗战 B.群众是敌后抗战的中坚 C.中共坚持“工农武装割据” D.边区实行全面抗战路线 9.如图漫画反映的历史事件是( ) A.九一八事变 B.华北事变 C.七七事变 D.八一三事变 10.抗战期间,漫画家丰子恺在长沙街头看到一群小孩在公众阅报处阅读“我军大捷”的消息,创作了《儿童与捷报》的漫画,右下角的落款是“廿七年儿童节”该漫画可用于研究 注:民国时期的儿童节为4月4日 A.局部抗战时期民众抗争 B.台儿庄战役产生的影响 C.敌后战场儿童关心国事 D.抗战胜利时民众的心态 11.1937年2月,中共中央发出致国民党五届三中全会电,提出停止内战、实行民主自由、开国民大会、迅速准备抗日、改普人民生活五项要求,同时作出停止武力推翻国民党政权、工农革命政府改为特区政府和红军改为国民革命军、特区实行彻底的民主制度、停止没收地主土地和坚决执行抗日统一战线之共同纲领等四项保证。这反映出中国共产党( ) A.囿于形势暂时放弃民主革命领导权 B.制定政策注重原则性与灵活性并重 C.推动全国团结抗战局面的初步形成 D.提出赢得抗战胜利的战略指导理论 12.1935年12月,中共中央召开瓦窑堡会议,其决议指出:“中国共产党是全民族的先锋队,因此一切愿意为着共产党的主张而奋斗的人,不问他们的阶级出身如何,都可以加入共产党。该决议( ) A.体现出中国共产党力量迅速壮大 B.表明中国共产党萌发了民族意识 C.促使国内政治局势得到初步扭转 D.反映出中国社会主要矛盾的变化 13.明治维新时期,日本在确立近代天皇制的同时,迅速走上扩张军备、发动侵略战争的军国主义道路。从19世纪70年代中期起,特别是90年代中期以后,日本不断对外发动侵略战争。下列项中,与日本损害中国利益有关的是( ) ①参与鸦片战争②日俄战争③强迫北洋政府接受“二十一条”④“九一八事变”爆发 A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④ 14.1944年7月,中共中央宣传部针对“英美大资产阶级有无革命性”的咨询,指示“多研究实际而少争论名词”,不能套用战略策略的简单公式。这一指示的作出主要是基于( ) A.日本发动战争的非正义性 B.国内阶级力量的分合变化 C.营造持久抗战的舆论氛围 D.巩固统一战线的斗争策略 15.卢沟桥事变后,中国共产党通电提出“立即动员全国海陆空军,准备应战……我们要求全国人民,用全力援助神圣的抗日自卫战争”,洛川会议上进一步制定了“全国军队总动员”和“全围人民总动员”的方针。这表明当时中国共产党( ) A.积极推动全民族抗战 B.赢得了舆论宣传的主动权 C.成为抗战的中流砥柱 D.促成了国共两党合作实现 二、材料分析题 16.材料 1931年9月18日,经过长期精心策划后,日本关东军以参谋板垣征四郎为首的一批中下级军官,在本庄繁等高级将领的纵容下,蓄意制造了柳条湖事件,借机发动了对中国东北的大规模入侵。 参与策划这一事件的花谷正战后在回忆当时的情景说:十八日夜,弯月挂起,高粱地黑沉沉一片;疏星点点,长空欲坠。岛本大队川岛中队的河本末守中尉,以巡视铁路为名,率领部下数名向柳条湖方向走去。一面从侧面观察北大营的兵营,一面选了个离兵营约八百米的往南去的地点。在这里,河本亲自把骑兵用的小型炸药安放在铁轨下,并点了火。时间是10点多钟,爆炸时轰的一声,炸断的铁轨和枕木四处飞散。 爆炸发生不到1小时,奉天特务机关辅助官花谷正就同时向关东军参谋长三宅光治和日本陆军大臣南次郎发出电报称:“十八日午后十时半左右,于奉天北面的北大营两侧,暴虐的中国军队,破坏我南满铁路,袭击我守备队,同时赶赴现场的我守备队某部发生冲突。”而事实上,爆炸发生时,北大营驻军第7旅旅长王以哲不在军中,参谋长赵镇藩得知附近南满铁路发生爆炸,日军开始攻击行动后,才下令部队进入预定阵地,并向旅长和东北边防军总参谋长荣臻报告。 ——摘编自杨奎松著:《中国近代通史:内战与危机(1927-1937)(第08卷)》 依据材料,从九一八事变的日本亲历者视角,了解事变的事实真相。 17.阅读材料,完成下列要求。 材料一 抗日战争使美英对中国战略价值的认识发生了变化。正如美国亚洲舰队司令亚内尔所说,是中国的抵抗挡住了日本军团,它们才没有向加利福尼亚进军。中国是世界抵抗侵略的前哨,是极具战略价值的远东地区抵抗侵略的堡垒。此后,中国活跃在世界反法西斯战争的舞台,积极参与国际事务,承担起了一个大国的责任。在旧的国际体系解体之后,中国积极参与了新的国际体系的创造,并由此而在国际事务中担当重要角色。 ——摘编自王建朗《大国之路的起点:抗日战争与中国国际地位的变迁》 (1)根据材料一,归纳中国在世界反法西斯战争中的作用。 材料二 一战期间,德国首次在欧洲战场使用毒气弹,造成大量军民伤亡。一战后,日本陆军省聘请科学家专门研究化学毒剂生产、使用等有关问题。日军研制的化学毒剂有糜烂性毒气和催泪性毒气等9种之多。为了确保对苏作战,及时将国内生产的毒气弹运往中国前方战场,日本在中国东北设立了很多研制、装配、存放化学武器的工厂和部队。1939年8月,在齐齐哈尔建立了集研究、实验和实战于一体的关东军陆军化学研究所,代号516部队。据统计,516部队与731部队合作进行过50余次毒瓦斯人体实验,以获取毒气武器试验相关资料。日本政府每年投入巨资支持化学式器研制生产,因此日本成为二战时期拥有化学武器最多的国家,也是唯一一个持续在战场上使用化学武器的国家,如徐州会战和武汉会战中使用了呕吐弹,在南昌会战中大量使用化学武器等。日本战败又将大量化学武器遗弃在中国。随着中国现代化建设的推进,发掘出的遗弃化学武器造成了多起健康被害事故。而且由于遗弃的化学武器外表没有黄油保护。不仅侵蚀严重,而且一部分已经泄露,造成水源、土壤污染。 ——摘编自王玉芹《日军在华化学武器的研制应用及遗弃》 (2)根据材料二并结合所学知识,分析日军在华研制和使用化学武器的原因,说明使用和遗弃化学武器给中国造成的后果。 参考答案: 单选题:D B C C A C C D A B B D D D A 16.真相:本人是日本关东军参谋板垣征四郎下属奉天特务机关辅助官花谷正,1931年参与策划九一八事变,记得当天即9月18日夜间十点左右,天气晴朗,我们一行数人在岛本大队川岛中队的河本末守中尉率领下,以巡视铁路为名,趁东北军驻军不备,选择离关东军驻地八百米左右的南满铁路柳条湖的一处路轨处,由河本亲自将骑兵专门的小型炸药安放在铁轨下,并点燃了炸药,我在事发后一小时内,同时向关东军参谋长三宅光治和日本陆军大臣南次郎发出电报,声称东北军炸毁了路轨,并诬蔑东北军方面袭击我方守备军,其实当时东北军驻地旅长并不在军中,其领导人在事变发生后,我方开始进攻以后,才集结部队到达我们预定的阵地。总之,九一八事变是经过长期精心策划后,在本庄繁等高级将领的纵容下,蓄意制造的,借此为我方发动对中国东北的大规模入侵创造了机会。 17.(1)作用:①推动世界反法西斯战争的胜利;②积极参与新国际体系的创造。 (2)原因:一战中化学武器的破坏力巨大;保障在对苏和对中作战的战略优势;日本政府的大力支持;获取大量化学武器研制资料的需要。 后果:大量化学毒剂投入战场危害中国民众生命安全;遗弃大量化学武器给中国人民的生命财产安全带来巨大隐患;对生态环境造成严重破坏。

教学设计特色 1、引导学生阅读教科书及相关史料,理解 20 世纪 30 年代日本发动侵华战争的历史背景,探究本场战争的深层原因,培养学生运用唯物史观分析、解释历史问题的能力。 2、结合教科书及相关史料,使学生了解日本侵华的基本过程及中国抗战的相关史实,认识到随着日本侵华的不断加剧,中日民族矛盾逐渐上升为社会的主要矛盾,中国人民的民族意识日益觉醒,国共关系随之发生转变,培养学生时空定位、历史解释的能力。 3、通过九·一八事变后中国军民的抗战史实,引导学生了解十四年抗战的开始,认识中国是世界反法西斯战争的东方主战场,培养学生时空定位和史料实证的能力。 4、引导学生结合教科书和相关史料,了解中国社会各阶层、海外华侨的抗日救国行为,认识抗日战争是一场全方位、全民族的抗战,体会中华民族顽强不息、英勇不屈的爱国精神,培养学生的家国情怀。 5、结合教科书及所学知识,引导学生分析西安事变得以和平解决的原因,培养学生历史解释的能力。 6、通过抗日民族统一战线建立的基本过程,引导学生认识中国共产党在全民族团结抗战中的中流砥柱地位,培养学生的史料实证能力。 7、通过日本军国主义的侵华罪行,引导学生认识日军的侵略本质,进而树立正确的战争观,珍爱和平,培养学生的家国情怀和史料实证能力。

教学反思 1、优点:“形散神聚”,本课容量大,时间跨度更大,因此在设计上紧密围绕着中华民族的抗日史为主题,贯穿“爱国主义”的主旨,通过局部抗战到全面抗战的学习,让学生对中华民族面对外来侵略的不屈精神的认识,从而增强学生的社会责任感和历史使命感。 2、不足:本课内容繁杂并且知识容量太大,所以在学习具体历史事件时候,学习的不够深入,导致学生对于一些历史知识理解不够深刻。 3、解决:认真研读课程标准并且深入了解学生的学情,在预习布置的时候,针对学生的薄弱知识组织学生通过各种途径课前预习,便于学生掌握,比如:关东军的名词解释在《纲要》(上)当中几乎没有涉及,可以在预习中指导学生通过互联网加以了解。

教材分析 一、教学理念 以《普通高中历史课程标准(2017年版)》为指导,以教材为依托,创设情境,提出问题,层层推进教学。本课教学力求充分发挥学生主体作用,让学生积极参与课堂,深度感知历史,大胆表达观点,提升历史思维,培养爱国情怀,落实历史学科核心素养培育。 二、教材教学内容分析 “从局部抗战到全面抗战”选自必修《中外历史纲要·上》第八单元《中华民族的抗日战争和人民解放战争》的第一课。 本节内容上承《南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路》。南京国民政府统治建立后,实行专制统治,一方面军阀混战,另一方面对工农红军大规模“围剿”。中国共产党审时度势,武装反抗国民党反动派,建立农村革命根据地,全力反“围剿”。当时的国内和国际环境,为日本发动侵华战争提供了有利的条件。 新教材将抗日战争分为《从局部抗战到全面抗战》和《正面战场、敌后战场和抗日战争胜利》两课时内容,本节课为第一课时。本课共分三目:“局部抗战”、“全面抗战的开始””“日军侵华的暴行”,主要内容包括日本发动侵华战争的背景,经过,侵华暴行,以及中国人民自发局部抗日到全面抗战开始的过程。

学情分析 初中阶段,学生对抗日战争的过程进行过较为全面的学习,如从九·一八事变到卢沟桥事变的侵华事实、南京大屠杀的简单经过等,具备了一些基本认识,为学习本课打下了一定的基础。因此在内容选择和素养培养方面,要考虑高中与初中教学内容的联系与区别,重在讲述面对民族危机,中国社会各阶层以民族国家利益为重的大局意识,以及建立抗日民族统一战线的各种努力;通过日军暴行揭示日本侵华的性质,培养学生史料实证的素养。

教学目标 根据历史课程标准,结合对课本的理解、学情分析和教学目标,本课的教学重难点确定为: 重点:抗日民族统一战线的形成、日本帝国主义的侵略罪行 难点:日本发动侵华战争的原因、西安事变得以和平解决的原因1、了解九一八事变、华北事变、一二九运动、西安事变、卢沟桥事变、抗日民族统一战线有关抗战的重要史实或概念,了解中国人民抗战的历史脉络,形成时空观念。 2、学会从“抗战背景”的相关历史图片、文字史料中获取有效信息;用唯物史观的基本方法,分析抗战必须民族团结一心的原因以及走向团结抗战的基本过程。 3、理性分析日本发动侵华战争的原因,培养历史解释素养。 4、从日本侵华暴行的史实中认识日本发动的战争的侵略本质,牢记历史,不忘国难;认识到中国人民在民族危亡时以民族利益为重,团结合作,是获得十四年伟大抗战胜利的最强大力量,也是中华民族伟大复兴中国梦实现的依靠力量。 教学重难点分析 教学重点:日本的侵华罪行;抗日民族统一战线的形成过程 教学难点:抗日民族统一战线形成的原因

教学过程设计 依据本课教学内容和教学设计,参照课程标准中的学业质量水平划分,设计如下: 水平1:能够地图掌握局部抗战中的日本侵华史和中国军民的抗战史知识;能够通过地图了解日本帝国主义侵占全中国的野心以及中国军民不屈不挠的抗争精神。 水平2:能够在特殊的时空定位下,分析抗日民族统一战线形成的原因;能够利用拓展材料指出抗日战争的民族性。 水平3:通过地图进一步感受日军侵华的罪行,理智地正视历史、勿忘国耻、强我中华。 水平4:能够综合本课的所学知识对改革形成全面、客观、准确的认识,独立形成个人观点。 教学设计 【课堂导入】 通过相关图片,导入本课学习。 请同学们观察上面两幅图片,左图是1927年日本东方会议会场;右图是1931年日军轰炸东北军兵营。大家思考一下,两幅图片之间有何联系?面对日本的侵略,中华民族如何开展抗争?这些正是我们这节课所要探讨的主题。 【讲授新课】 局部抗战 问题情境 请同学们结合教材内容及所学知识,指出日本侵华有怎样的历史背景? 自主学习 1、政治背景:早在明治维新时期,日本在确立近代天皇制的同时,迅速走上了军国主义道路,并制定了以中国、朝鲜为主要攻击对象的“大陆政策”。一战期间,日本扩大对华侵略。1927年的“东方会议”上对中国问题进行了精心策划。 2、经济背景:当时正处于世界范围内的经济大萧条时期,国内的各种矛盾激化,日本统治集团为缓和国内矛盾,摆脱困境,急于发动侵略中国的战争。 问题情境 请同学们结合教材内容及所学知识,指出日本侵华初期的形势如何? 自主学习 (1)九一八事变:1931 年9 月18 日夜,日本关东军炸毁沈阳北郊柳条湖附近南满铁路的一段路轨,反诬中国军队所为,对中国东北军驻地北大营和沈阳城发动突然袭击,制造了九一八事变。次日晨,日军占领沈阳。随后,占据中国东北。 (2)一二八事变和伪满洲国:1932 年1 月28 日,日军又在上海挑起侵略战争。驻守上海的十九路军奋起抵抗,得到全国民众的积极支援。3 月,日本扶植清废帝溥仪做傀儡,建立伪满洲国。 图片情境 问题情境 请同学们结合教材内容及所学知识,指出日本侵华初期国民政府的方针政策如何? 自主学习 国民政府推行“攘外必先安内”方针,以主要力量“围剿”红军和革命根据地,对日本侵略实行不抵抗政策,寄希望于英美等国出面调停,幻想依赖国际联盟迫使日本撤兵。但国联调查团提出实行国际共管的方案,以牺牲中国来换取英、美、法、日等国共同控制中国东北。日本拒绝这个方案,宣布退出国联。 问题情境 请同学们结合教材内容及所学知识,指出中国人民的抗日救亡运动是如何兴起和掀起高潮的? 自主学习 (1)兴起:在深重的民族危机面前,民众抗日救亡运动兴起。东北人民革命军坚持抗战,共产党员杨靖宇是主要领导人之一。1933 年,日军向长城沿线进犯,遭到中国军队的顽强抵抗。 (2)高潮:日本又将侵略矛头指向华北,蓄意制造一连串事件,总称“华北事变”。1935 年12 月9 日北平学生大规模游行示威,即一二 九运动,宣传了中国共产党“停止内战,一致对外”的抗日救国主张, 促进了中华民族的新觉醒。抗日救亡运动也就此掀起高潮。1936 年,中国共产党领导的东北抗日联军发展到3 万余人,牵制了大量日军。 图片情境 视频情境 播放视频——东北抗日义勇军。 问题情境 请同学们结合教材内容及所学知识,指出西安事变是如何发生的?有何历史意义? 自主学习 (1)背景:日军的侵华暴行到达陕北后,蒋介石调集包括张学良的东北军和杨虎城的西北军在内的大军围攻陕北。在中共抗日民族统一战线政策的感召下,张学良在西北地区实行联共抗日。 (2)经过:1936 年12 月,蒋介石亲赴西安逼迫张学良、杨虎城全力“剿共”。张学良和杨虎城在反复劝说蒋介石应以国家和民族大义为重、容纳抗日主张的努力失效后,发动“兵谏”,于12 月12 日晨,扣留蒋介石,以武力逼蒋抗日。 (3)结果:中共中央确定了和平解决西安事变的方针,派周恩来为代表,奔赴西安,经过各方努力,蒋介石被迫接受停止内战、联共抗日的主张。西安事变得到和平解决。 (4)意义:西安事变的和平解决,成为扭转时局的枢纽。它促进了中共中央联蒋抗日方针的实现。从此,十年内战的局面基本结束,全国团结抗战的局面初步形成。 图片情境 视频情境 播放视频——西安事变和平解决。 全面抗战的开始 问题情境 请同学们阅读教材内容,指出七七事变是如何发生的? 自主学习 1937 年7 月7 日晚,日军借口一名士兵失踪,要求进入宛平城搜查。遭到拒绝后,竟然向宛平城射击,炮轰卢沟桥,中国守军奋起还击。这就是卢沟桥事变,又称“七七事变”。中国全面抗战由此开始。 问题情境 请同学们阅读教材内容,指出当时国共两党的态度如何?抗日民族统一战线是如何正式形成的? 自主学习 (1)国共双方的态度:卢沟桥事变第二天,中国共产党通电全国,主张全民族实行抗战。同时,国民党中央政治会议上蒋介石发表了准备抗战的讲话。 (2)国共第二次合作的实现:中共向蒋介石递交了《中共中央为公布国共合作宣言》。随后,红军主力正式改编为国民革命军第八路军,南方八省红军游击队改编为国民革命军新编第四军。国民党发表了国共合作抗战宣言,承认中国共产党的合法地位。至此,国共第二次合作实现,抗日民族统一战线正式形成。 图片情境 视频情境 播放视频——国共第二次合作。 日军的侵华暴行 问题情境 请同学们阅读教材内容,指出日军的侵华暴行有何表现? 自主学习 1、南京大屠杀:1937 年12 月,日军攻陷南京,进行了持续6 周的烧杀劫掠,制造了惨绝人寰的南京大屠杀。据战后中国南京审判日本战犯的军事法庭查证,日军占领南京后,屠杀手无寸铁的中国居民和放下武器的士兵达30 万人以上。 2、对占领区的政策: (1)政治上,实行“以华制华”方针,在占领区扶植傀儡政权。1940 年3 月,汪精卫在南京成立伪国民政府,并签订大量卖国协定。 (2)经济上,实行“以战养战”,对占领区大肆进行野蛮的经济掠夺,垄断沦陷区工矿、金融、交通业。实行“粮食统制”,强行“争购”和“配给”,还强迫青壮年到日本和中国东北做苦力。 图片情境 自主学习 3、对敌后抗日根据地的政策:实施野蛮的烧光、杀光、抢光“三光”政策。从1941 年到1942 年,日军在华北连续5 次推行“治安强化运动”,对抗日根据地疯狂“扫荡”。 4、重庆大轰炸:1938 年2 月至1943 年8 月,日军对重庆进行了长达5 年半的战略轰炸和无差别轰炸。死者达1万人以上,绝大多数为平民,市区大部分被毁坏。 5、细菌战与“慰安妇”制度: (1)细菌战:九一八事变时,日军组建了细菌部队。1938 年至1945 年,731 部队曾以活人试验和活人解剖等灭绝人性的手段杀害中国军民3000 多人。 (2)“慰安妇”制度:在中国强征随军性奴隶,推行“慰安妇” 制度,约20 万中国女性遭受蹂躏。 图片情境

板书设计 23课 从局部抗战到全面抗战 局部抗战 局部侵华 原因 表现 西安事变 背景: 爆发:1936.12.12 结果:停止内战,联共抗日 意义: 全面抗战的开始 卢沟桥事变:1937.7.7 抗日民族统一战线的建立 过程 影响 日军的侵华暴行 南京大屠杀:1937.12.13 殖民统治: 经济: 政治: 军事: 重庆大轰炸:1938.2——1943.8 实施细菌战:731部队 慰安妇:

作业设计 一、单选题 1.1932年2月底,国立武汉大学全校师生陆续迁往珞珈山新校舍;3月7日,时任武大校长王世杰发表讲话:“本来,关于新校舍建筑告一段落,我们是打算在这里举行一个纪念仪式的,但目前国难日亟,仪式将延到一个相当时期举行。”“国难日亟”的原因是( ) A.资本主义世界经济危机波及中国 B.国民政府第五次“围剿”革命根据地 C.官僚资本主义巧取豪夺激化矛盾 D.日本在东北和华东地区不断扩大侵略 2.1937年8月25日,朱德与彭德怀发表就职通电:“部队现已改编完毕,东进杀敌。德等愿竭至诚,拥护蒋委员长,追随全国友军之后,效命疆场,誓驱日寇,收复失地,为中国之独立自由幸福而奋斗到底。”电文中的“部队”指( ) A.中国工农革命军第四军 B.国民革命军第八路军 C.国民革命军陆军新编第四军 D.西北野战军 3.习近平总书记在纪念中国共产主义青年团成立100周年大会上指出:一百年来,共青团坚定理想、矢志不渝,形成了宝贵经验。历史上标志掀起抗日救亡运动新高潮的是( ) A.五四运动 B.五卅运动 C.一二·九运动 D.新文化运动 4.20世纪30年代,中国共产党从“反对国民党反动派”到“反蒋抗日”再到“停止内战,一致抗日”;1936年,张学良和杨虎城分别与红军建立了合作关系;次年9月,蒋介石提出团结御侮的必要。由此可见,当时( ) A.国民党的抗战路线发生了根本转变 B.国共两党间的政治分歧得以消弭 C.民族危机加剧促使国共关系的改变 D.中共在抗战中发挥中流砥柱作用 5.如图是1935年发表于《人言周刊》的抗战漫画《对内与对外》,该漫画描绘的是一二·九运动期间,反动军警用鸣枪警告和洒水镇压北平爱国学生,但等到日本军一来,纷纷落荒而逃的场景。该漫画旨在( ) A.讽刺国民政府对日妥协政策 B.揭露日本侵略者吞并华北阴谋 C.反映中华民族意识不断觉醒 D.说明国共两党合作条件不成熟 6.抗战时期,江西瑞金漫画通讯上刊发了一幅画(如下图),并附文:“战争让所有真正女性感到可憎,可是,女性却宁要对于死去的男人的回忆,也不要耻辱活下来的男人”。这一现象( ) A.说明华北人民民族意识萌发 B.表明中国抗战形势出现好转 C.有利于激发民众的抗日热情 D.体现出妇女社会地位的提高 7.20世纪30年代,在红军某次东征结束回师陕北的通电中,将原来的“卖国贼蒋介石”改称为“蒋介石氏”,称国民政府的官员为“南京诸公”。这一调整( ) A.说明了国共由对抗转为合作 B.体现了国共统一战线已建立 C.适应了国内主要矛盾的变化 D.获得了全体民众的强烈支持 8.1937年冬至1938年春,周立波以记者身份访问晋察冀边区。他在通讯报告中写道:“现在,这里的每座城镇,每个村庄都有自卫队。”“扶着长戈,他们是英武庄严的卫国的战士,但一回到田里,重新扶起犁粑的时候,他们依旧是朴素的农民。”“壮丁不够的乡村,在路上放哨的,都是小孩子。”由此可见( ) A.国共合作推动全民族抗战 B.群众是敌后抗战的中坚 C.中共坚持“工农武装割据” D.边区实行全面抗战路线 9.如图漫画反映的历史事件是( ) A.九一八事变 B.华北事变 C.七七事变 D.八一三事变 10.抗战期间,漫画家丰子恺在长沙街头看到一群小孩在公众阅报处阅读“我军大捷”的消息,创作了《儿童与捷报》的漫画,右下角的落款是“廿七年儿童节”该漫画可用于研究 注:民国时期的儿童节为4月4日 A.局部抗战时期民众抗争 B.台儿庄战役产生的影响 C.敌后战场儿童关心国事 D.抗战胜利时民众的心态 11.1937年2月,中共中央发出致国民党五届三中全会电,提出停止内战、实行民主自由、开国民大会、迅速准备抗日、改普人民生活五项要求,同时作出停止武力推翻国民党政权、工农革命政府改为特区政府和红军改为国民革命军、特区实行彻底的民主制度、停止没收地主土地和坚决执行抗日统一战线之共同纲领等四项保证。这反映出中国共产党( ) A.囿于形势暂时放弃民主革命领导权 B.制定政策注重原则性与灵活性并重 C.推动全国团结抗战局面的初步形成 D.提出赢得抗战胜利的战略指导理论 12.1935年12月,中共中央召开瓦窑堡会议,其决议指出:“中国共产党是全民族的先锋队,因此一切愿意为着共产党的主张而奋斗的人,不问他们的阶级出身如何,都可以加入共产党。该决议( ) A.体现出中国共产党力量迅速壮大 B.表明中国共产党萌发了民族意识 C.促使国内政治局势得到初步扭转 D.反映出中国社会主要矛盾的变化 13.明治维新时期,日本在确立近代天皇制的同时,迅速走上扩张军备、发动侵略战争的军国主义道路。从19世纪70年代中期起,特别是90年代中期以后,日本不断对外发动侵略战争。下列项中,与日本损害中国利益有关的是( ) ①参与鸦片战争②日俄战争③强迫北洋政府接受“二十一条”④“九一八事变”爆发 A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④ 14.1944年7月,中共中央宣传部针对“英美大资产阶级有无革命性”的咨询,指示“多研究实际而少争论名词”,不能套用战略策略的简单公式。这一指示的作出主要是基于( ) A.日本发动战争的非正义性 B.国内阶级力量的分合变化 C.营造持久抗战的舆论氛围 D.巩固统一战线的斗争策略 15.卢沟桥事变后,中国共产党通电提出“立即动员全国海陆空军,准备应战……我们要求全国人民,用全力援助神圣的抗日自卫战争”,洛川会议上进一步制定了“全国军队总动员”和“全围人民总动员”的方针。这表明当时中国共产党( ) A.积极推动全民族抗战 B.赢得了舆论宣传的主动权 C.成为抗战的中流砥柱 D.促成了国共两党合作实现 二、材料分析题 16.材料 1931年9月18日,经过长期精心策划后,日本关东军以参谋板垣征四郎为首的一批中下级军官,在本庄繁等高级将领的纵容下,蓄意制造了柳条湖事件,借机发动了对中国东北的大规模入侵。 参与策划这一事件的花谷正战后在回忆当时的情景说:十八日夜,弯月挂起,高粱地黑沉沉一片;疏星点点,长空欲坠。岛本大队川岛中队的河本末守中尉,以巡视铁路为名,率领部下数名向柳条湖方向走去。一面从侧面观察北大营的兵营,一面选了个离兵营约八百米的往南去的地点。在这里,河本亲自把骑兵用的小型炸药安放在铁轨下,并点了火。时间是10点多钟,爆炸时轰的一声,炸断的铁轨和枕木四处飞散。 爆炸发生不到1小时,奉天特务机关辅助官花谷正就同时向关东军参谋长三宅光治和日本陆军大臣南次郎发出电报称:“十八日午后十时半左右,于奉天北面的北大营两侧,暴虐的中国军队,破坏我南满铁路,袭击我守备队,同时赶赴现场的我守备队某部发生冲突。”而事实上,爆炸发生时,北大营驻军第7旅旅长王以哲不在军中,参谋长赵镇藩得知附近南满铁路发生爆炸,日军开始攻击行动后,才下令部队进入预定阵地,并向旅长和东北边防军总参谋长荣臻报告。 ——摘编自杨奎松著:《中国近代通史:内战与危机(1927-1937)(第08卷)》 依据材料,从九一八事变的日本亲历者视角,了解事变的事实真相。 17.阅读材料,完成下列要求。 材料一 抗日战争使美英对中国战略价值的认识发生了变化。正如美国亚洲舰队司令亚内尔所说,是中国的抵抗挡住了日本军团,它们才没有向加利福尼亚进军。中国是世界抵抗侵略的前哨,是极具战略价值的远东地区抵抗侵略的堡垒。此后,中国活跃在世界反法西斯战争的舞台,积极参与国际事务,承担起了一个大国的责任。在旧的国际体系解体之后,中国积极参与了新的国际体系的创造,并由此而在国际事务中担当重要角色。 ——摘编自王建朗《大国之路的起点:抗日战争与中国国际地位的变迁》 (1)根据材料一,归纳中国在世界反法西斯战争中的作用。 材料二 一战期间,德国首次在欧洲战场使用毒气弹,造成大量军民伤亡。一战后,日本陆军省聘请科学家专门研究化学毒剂生产、使用等有关问题。日军研制的化学毒剂有糜烂性毒气和催泪性毒气等9种之多。为了确保对苏作战,及时将国内生产的毒气弹运往中国前方战场,日本在中国东北设立了很多研制、装配、存放化学武器的工厂和部队。1939年8月,在齐齐哈尔建立了集研究、实验和实战于一体的关东军陆军化学研究所,代号516部队。据统计,516部队与731部队合作进行过50余次毒瓦斯人体实验,以获取毒气武器试验相关资料。日本政府每年投入巨资支持化学式器研制生产,因此日本成为二战时期拥有化学武器最多的国家,也是唯一一个持续在战场上使用化学武器的国家,如徐州会战和武汉会战中使用了呕吐弹,在南昌会战中大量使用化学武器等。日本战败又将大量化学武器遗弃在中国。随着中国现代化建设的推进,发掘出的遗弃化学武器造成了多起健康被害事故。而且由于遗弃的化学武器外表没有黄油保护。不仅侵蚀严重,而且一部分已经泄露,造成水源、土壤污染。 ——摘编自王玉芹《日军在华化学武器的研制应用及遗弃》 (2)根据材料二并结合所学知识,分析日军在华研制和使用化学武器的原因,说明使用和遗弃化学武器给中国造成的后果。 参考答案: 单选题:D B C C A C C D A B B D D D A 16.真相:本人是日本关东军参谋板垣征四郎下属奉天特务机关辅助官花谷正,1931年参与策划九一八事变,记得当天即9月18日夜间十点左右,天气晴朗,我们一行数人在岛本大队川岛中队的河本末守中尉率领下,以巡视铁路为名,趁东北军驻军不备,选择离关东军驻地八百米左右的南满铁路柳条湖的一处路轨处,由河本亲自将骑兵专门的小型炸药安放在铁轨下,并点燃了炸药,我在事发后一小时内,同时向关东军参谋长三宅光治和日本陆军大臣南次郎发出电报,声称东北军炸毁了路轨,并诬蔑东北军方面袭击我方守备军,其实当时东北军驻地旅长并不在军中,其领导人在事变发生后,我方开始进攻以后,才集结部队到达我们预定的阵地。总之,九一八事变是经过长期精心策划后,在本庄繁等高级将领的纵容下,蓄意制造的,借此为我方发动对中国东北的大规模入侵创造了机会。 17.(1)作用:①推动世界反法西斯战争的胜利;②积极参与新国际体系的创造。 (2)原因:一战中化学武器的破坏力巨大;保障在对苏和对中作战的战略优势;日本政府的大力支持;获取大量化学武器研制资料的需要。 后果:大量化学毒剂投入战场危害中国民众生命安全;遗弃大量化学武器给中国人民的生命财产安全带来巨大隐患;对生态环境造成严重破坏。

教学设计特色 1、引导学生阅读教科书及相关史料,理解 20 世纪 30 年代日本发动侵华战争的历史背景,探究本场战争的深层原因,培养学生运用唯物史观分析、解释历史问题的能力。 2、结合教科书及相关史料,使学生了解日本侵华的基本过程及中国抗战的相关史实,认识到随着日本侵华的不断加剧,中日民族矛盾逐渐上升为社会的主要矛盾,中国人民的民族意识日益觉醒,国共关系随之发生转变,培养学生时空定位、历史解释的能力。 3、通过九·一八事变后中国军民的抗战史实,引导学生了解十四年抗战的开始,认识中国是世界反法西斯战争的东方主战场,培养学生时空定位和史料实证的能力。 4、引导学生结合教科书和相关史料,了解中国社会各阶层、海外华侨的抗日救国行为,认识抗日战争是一场全方位、全民族的抗战,体会中华民族顽强不息、英勇不屈的爱国精神,培养学生的家国情怀。 5、结合教科书及所学知识,引导学生分析西安事变得以和平解决的原因,培养学生历史解释的能力。 6、通过抗日民族统一战线建立的基本过程,引导学生认识中国共产党在全民族团结抗战中的中流砥柱地位,培养学生的史料实证能力。 7、通过日本军国主义的侵华罪行,引导学生认识日军的侵略本质,进而树立正确的战争观,珍爱和平,培养学生的家国情怀和史料实证能力。

教学反思 1、优点:“形散神聚”,本课容量大,时间跨度更大,因此在设计上紧密围绕着中华民族的抗日史为主题,贯穿“爱国主义”的主旨,通过局部抗战到全面抗战的学习,让学生对中华民族面对外来侵略的不屈精神的认识,从而增强学生的社会责任感和历史使命感。 2、不足:本课内容繁杂并且知识容量太大,所以在学习具体历史事件时候,学习的不够深入,导致学生对于一些历史知识理解不够深刻。 3、解决:认真研读课程标准并且深入了解学生的学情,在预习布置的时候,针对学生的薄弱知识组织学生通过各种途径课前预习,便于学生掌握,比如:关东军的名词解释在《纲要》(上)当中几乎没有涉及,可以在预习中指导学生通过互联网加以了解。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进