第18课 辛亥革命 课件(共37张PPT)

文档属性

| 名称 | 第18课 辛亥革命 课件(共37张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 22.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-23 13:57:45 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

复习巩固:

1、中国是怎样一步步沦为半殖民地半封建社会的?

鸦片战争 《南京条约》 中国开始沦为半殖民半封建社会

第二次鸦片战争 《天津条约》《北京条约》 使中国社会半殖民地半封 建的程度加深

中日甲午战争 《马关条约》使中国社会半殖民地半封建的程度大大加深

八国联军侵华 《辛丑条约》使中国完全沦为半殖民半封建社会

主要原因:

是中国人民英勇无畏的反抗侵略者的斗争,(试列举史实)

2、中国为什么没有成为帝国主义列强的殖民地 ?(试列举史实)

辛亥革命

课标要求:简述辛亥革命的主要过程,认识推翻君主专制制度、建立中华民国的历史意义。

民族危机

社会动荡

1902年到1911年,各地起伏生灭的民变多达1300余起,平均每两天半发生一次。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料一

材料二

辛亥革命的背景资料:

辛亥革命的背景资料:

1、列强:加紧控制和掠夺,民族危机严重。

材料三 为了缓和同民族资产阶级的矛盾,慈禧太后感到再也不能照旧样式统治下去了……1901年,清政府宣布实行“新政”。

材料四 随着民主革命运动的发展,1906年清政府宣布“预备仿行宪政”,借立宪之名行集权之实。

2、清政府:试图通过新政挽救统治危机,结果失败。

中国民族资本主义经济发展情况

辛亥革命的背景资料:

从19世纪70年代到甲午战争前,民族资本新开设的资本在1万元以上的工矿企业有50余家,即平均每年新设厂约为2家,投资总额合计470万元,每年新增投资额平均约20万元。

1895—1913年,资本在10万元以上的新建工矿企业全国有549家。1894—1913年,民族资本工业发展的速度为15%

3、经济和阶级基础:民族资本主义经济初步发展,民族资产阶级力量壮大。

材料五

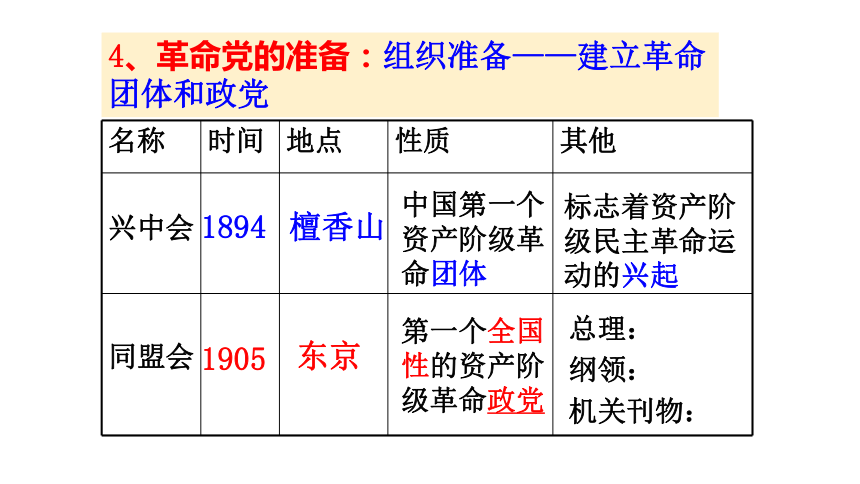

名称 时间 地点 性质 其他

兴中会

同盟会

1894

1905

檀香山

东京

中国第一个资产阶级革命团体

第一个全国性的资产阶级革命政党

标志着资产阶级民主革命运动的兴起

总理:

纲领:

机关刊物:

4、革命党的准备:组织准备——建立革命团体和政党

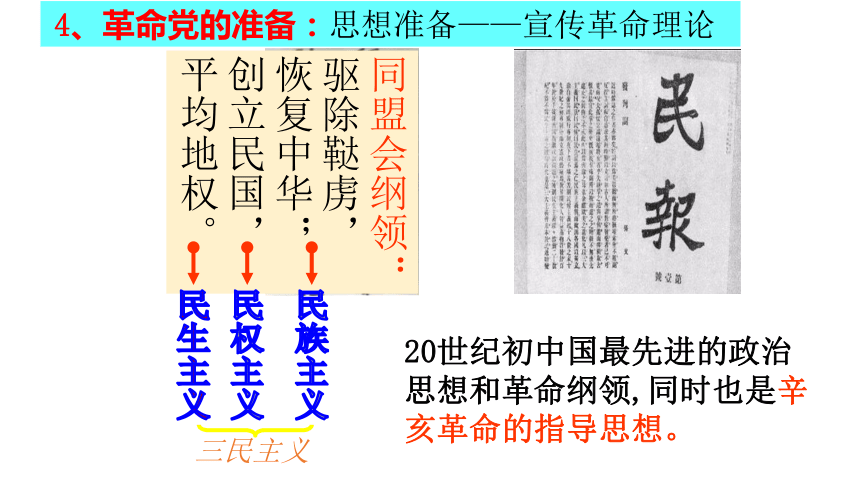

同盟会纲领:

驱除鞑虏,

恢复中华;

创立民国,

平均地权。

民族主义

民权主义

民生主义

三民主义

20世纪初中国最先进的政治思想和革命纲领,同时也是辛亥革命的指导思想。

4、革命党的准备:思想准备——宣传革命理论

⑴民族革命的目的什么?

——用革命手段推翻清王朝的封建统治。

⑵政治革命的目的是什么?

——推翻封建帝制,建立资产阶级共和国。

⑶社会革命的直接目的是什么?

——实行“耕者有其田”,解决社会贫富不均问题

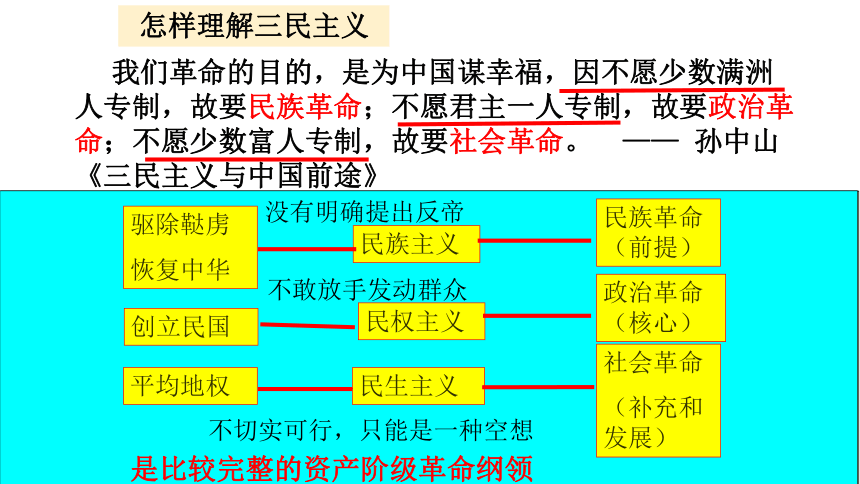

我们革命的目的,是为中国谋幸福,因不愿少数满洲人专制,故要民族革命;不愿君主一人专制,故要政治革命;不愿少数富人专制,故要社会革命。 —— 孙中山《三民主义与中国前途》

怎样理解三民主义

讨论:

民族革命、政治革命与社会革命与三民主义又

是什么关系?

政治革命(核心)

社会革命

(补充和发展)

民族革命(前提)

民权主义

民生主义

民族主义

驱除鞑虏

恢复中华

创立民国

平均地权

没有明确提出反帝

不切实可行,只能是一种空想

是比较完整的资产阶级革命纲领

不敢放手发动群众

要不要以暴力推翻清王朝

要不要建立共和政体

革命派与改良派论战

------资产阶级性质的思想解放运动

实质:资产阶级就中国实行何种政体的论战

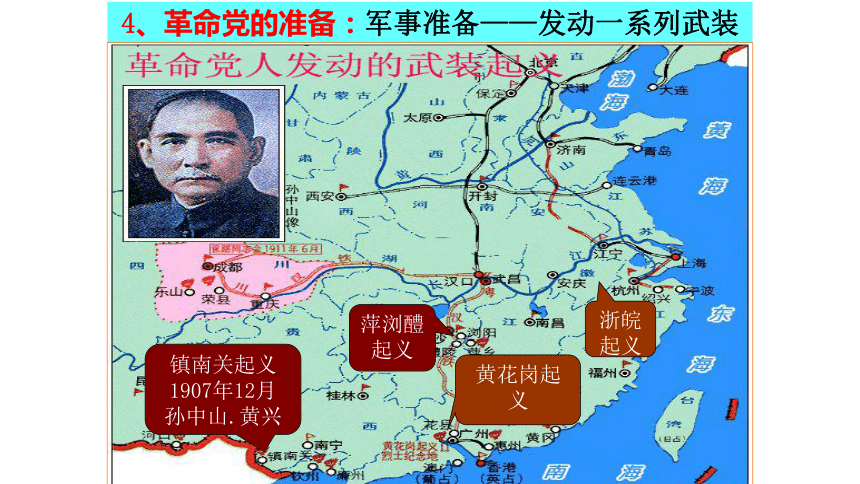

4、革命党的准备:军事准备——发动一系列武装起义

浙皖起义

萍浏醴起义

黄花岗起义

镇南关起义

1907年12月

孙中山.黄兴

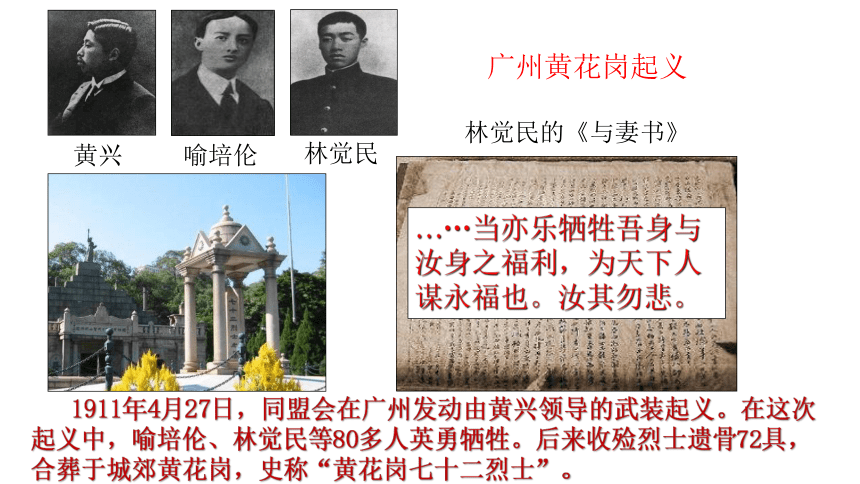

1911年4月27日,同盟会在广州发动由黄兴领导的武装起义。在这次起义中,喻培伦、林觉民等80多人英勇牺牲。后来收殓烈士遗骨72具,合葬于城郊黄花岗,史称“黄花岗七十二烈士”。

黄兴

喻培伦

林觉民的《与妻书》

……当亦乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福也。汝其勿悲。

广州黄花岗起义

林觉民

四川保路风潮

武昌

5、有利时机:四川保路运动使武汉兵力空虚

一、辛亥革命的背景

1、列强:加紧控制和掠夺,民族危机严重。

2、清政府:试图通过新政挽救统治危机,结果失败。

3、经济和阶级基础:民族资本主义经济初步发展,民族资产阶级力量壮大。

4、革命党的准备:成立政党、宣传革命、发动起义

(1)组织基础:资产阶级革命团体和革命政党的建立。

(2)思想基础:资产阶级民主革命思想传播

(3)军事基础:武装起义鼓舞了人们的革命斗志

5、有利时机:四川保路运动使武汉兵力空虚

二、辛亥革命的过程

广义的辛亥革命,指自1894年兴中会成立,迄辛亥年成功推翻清朝统治,在中国出现的连场革命运动。

狭义的辛亥革命,指自1911年武昌起义爆发,至1912年元旦孙中山就职中华民国临时大总统前后,这一段时间中国所发生的革命事件。

辛亥革命

名 词 释 义

二、过程:辛亥革命的主要大事件

1911年10月10日,武昌起义11日,成立湖北军政府

1912年1月1日,中华民国南京临时政府成立;3月,颁布《中华民国临时约法》

1912年2月12日,宣统帝下诏退位;

3月,袁世凯就任中华民国临时大总统;

1.该银元铸造于公元哪年

1911年 B .1912年

C. 1913年 D.1914年

2.当时的国旗为:

√

1912.1.1孙中山在南京宣布成立中华民国,1912年视为民国元年

C.黄龙旗

B.五色旗

D.青天白日满地红旗

A.十八星旗

√

汉满蒙回藏

1.大清皇帝统治大清帝国,万世一系,永永尊戴。

2.钦定颁行法律及发交议案之权。凡法律虽经议院议决,而未奉诏命批准颁布者,不能见诸施行。

3.(皇帝有)召集、开闭、停展及解散议院之权。用人之权,操之君上,议院不得干预。统率陆海军及编定军制之权,凡一切军事,皆非议院所得干预。

4.(皇帝)总揽司法权。

5.臣民于法律范围以内,所有言论、著作、出版及集会、结社等事,均准其自由。

1.中华民国之主权,属于国民全体。

2.中华民国人民一律平等。人民享有言论、著作、刊行及集会、结社各项之自由权。

3.中华民国之立法权,以参议院行之。

4.临时大总统、副总统由参议院选举之。临时大总统代表临时政府,总揽政务,公布法律。

5.国务员辅佐临时大总统负其责任;在临时大总统公布法律、发布命令时,须副署之。

6.法官独立审判,不受上级官厅之干涉。

《钦定宪法大纲》

《中华民国临时约法》

1. 主权归属

2.元首及产生

3. 立 法 权

4. 行 政 权

5. 司 法 权

6. 人民权利

《钦定宪法大纲》

《 临 时 约 法 》

探究:对比两部宪法的异同,分析《临时约法》构建的共和制度的特点

1. 主权归属

2. 元首及产生

3. 立 法 权

4. 行 政 权

5. 司 法 权

6. 人民权利

《钦定宪法大纲》 《中华民国临时约法》

主权归属

元首及 产生方式

立法权

行政权

司法权

人民权利

君 主

君主

君 主

议会(受制于君主)

君 主

君 主

基本的自由权

人 民

总统

议会(参议院)

总统;

(内阁)总理

法 院

平等,自由权

名为君主立宪

实为君主专制

民主共和

责任内阁制

,世袭

,议会选举

主 权 在 民

三 权 分 立

平 等 自 由

体现民主和权力制衡原则

目的:

内容:

评价:

防止袁世凯专制独裁(直接目的),维护资产阶级民主共和制度(根本目的)。

国家主权的归属及人民拥有的自由权利和义务,确立起三权分立的制衡原则;实行责任内阁制度。

是中国历史上第一部资产阶级民主宪法,具有反对封建专制制度的进步意义。

局限性:没有明确体现反帝要求

《中华民国临时约法》的认识

名称 太平天国 辛亥革命

时间 1851(辛亥年) 1911(辛亥年)

地点 大半个中国 武昌

人数 几十万人起义 几千人

目的 推翻清朝 推翻清朝

结果 失败 成功

所耗费的时间 十四年 4个多月

损失 减少上亿人口,经济文化损失无法估量 低烈度,被称为中国的“光荣革命”

三、中国民主进程的丰碑

材料一:武昌起义之后,各省纷纷响应。到11月下旬,全国有十几个省区宣布脱离清政府独立,清朝统治土崩瓦解。

——人民版历史必修一,P51

材料二:

武昌起义……打死了一些人。在湖北省之外,有8个省是靠武装起义打下来的……另有5个省是和平独立。不过,8个武装起义的省,加上上海,也没有死多少人。湖南省起义一共才打死4个人……有的省根本就没有打死一个人。

——杨天石《辛亥革命若干问题辨识》

材料三:

从湖南、陕西、江西(10月22、23日)开始,时未逾月,全国便有13省独立,而策动独立的主要分子往往不是革命党,而是各该省内,由立宪(保皇)党所掌握的民意机关——咨议局……无用的满族王公应付不了,清廷乃召回已被摈斥的袁世凯来撑持危局,而袁氏则养寇自重——一面“进剿”,一面又与革命党人私通款曲。他向武汉三镇反攻,也只取二城,留个武昌给黎元洪、黄兴这架两头马车去慢慢拖延。

———唐德刚《从晚清到民国》P384

结合材料分析辛亥革命“低烈度”的原因!

革命派力量小、立宪派转向革命、清廷无力应付、袁世凯养寇自重、革命各派的内部矛盾。

隆裕太后

袁世凯

孙中山

1、武昌起义发生后,清廷为什么要起用被摄政王载沣开缺回籍的袁世凯?

启用袁世凯镇压革命

2、袁世凯对清政府提出了出山的要求,清廷是如何一步一步妥协的,结果如何。

钦差大臣,内阁总理。。。。交出军政大权

3、袁世凯有实力可以镇压革命,为什么选择议和?

养革命以制朝廷

4、孙中山在担任临时大总统期间,边“建制”,边与袁世凯对话,并一再表示可以“让位”。孙中山提出了哪些让位条件?目的何在?

条件:清帝退位、袁赞成共和、参议院推举、南京就职、誓守宪法

目的:维护共和

5、就孙中山提出的条件,袁世凯做出了怎样的妥协?目的何在?又通过什么伎俩迫使清帝退位、迫使孙中山在什么问题上做出让步。

袁:逼清帝退位、宣布赞成共和

孙:袁在北京就任临时大总统、临时政府迁往北京

理解《清帝退位诏书》是南北妥协的产物,既满足了南方对共和的渴望,又满足了袁世凯对权力的追求,同时保全了皇室的安富尊荣。辛亥革命最终以和平的方式结束,社会基本稳定,安堵如常,没有革命通常不可避免的大规模的流血、牺牲、破坏和杀戮。它是一次胜利迅速、代价很小的人道主义革命,是中国版的“光荣革命”。

袁世凯就任临时大总统

讨论:这算不算辛亥革命的成果?

不算

大地主的代表

逼清帝退位是有条件的

后来的反动行径

算

南北谈判有功

逼清帝退位

稳定格局

议一议

辛亥革命是一场成功的革命

or

辛亥革命是一场失败的革命

如何评价辛亥革命

性质:中国近代史上一次伟大的资产阶级民主革命

积极:1、结束了中国两千多年的封建君主专制制度,

建立起资产阶级共和国

2、使民主共和观念逐渐深入人心

3、客观上打击了帝国主义侵略势力

4、为民族资本主义的发展创造了条件

5、推动了亚洲民族解放运动的发展

局限:没有完成民主革命任务,

也没有彻底改变中国半殖民地半封建的社会性质

革命尚未成功

同志仍须努力

知识体系

背景:政治、经济、组织、思想、军事、时机

过程:武昌首义

评价:成功、失败

辛亥革命

成果:民国建立、临时约法、帝制终结

鸦片战争

1840

1856

第二次

鸦片战争

甲午战争

八国联军侵华

1894

1900

1851

太平天国

义和团

辛亥革命

1911

民族危机

救亡图存

中国近代史时间轴

资本主义道路

在中国走不通

1、武汉成为民主革命摇篮的根本原因是( )

A.地理位置重要

B.革命团体分布广泛

C.保路运动影响

D.该地区民族资本主义经济发展较快

D

2、1912年,孙中山自豪地说:

这是”我国有史以来未有之变局,

吾民破天荒之创举也”

这里的“创举”和“变局”指的是( )

A.辛亥革命的爆发

B.清朝统治被推翻

C.《临时约法》的颁布

D.中华民国成立

D

练一练

练一练

3、《中华民国临时约法》与《权利法案》相比较其最主要的不同是

A.国家性质

B.政权组织形式

C.国家结构形式

D.阶级属性

4、从历史发展的角度来看,辛亥革命最大的历史意义是

A.极大的加速了中国政治现代化进程

B.打击了帝国主义侵略势力

C.人民获得了一些民主权利

D.使民主共和观念深入人心

B

A

5、某位导演准备拍电视连续剧《孙中山》时,需要为《中华民国临时约法》的诞生写一段“画外音”,如果要你为下列材料把脉,你看哪一项不适合

A.它是中国历史上第一部资产阶级共和国宪法

B.它体现了资产阶级的革命性与民主性

C.它特别规定总统制与三权分立体制

D.它是借鉴西方资本主义国家宪法的基本精神和原则制定的

C

6、《临时约法》规定“中华民国之主权属于国民全体”,其实质意义在于( )

A.人民在政治上翻了身 B.否定了君主专制制度

C.确立了民主共和国的原则D.中华民国代表人民的利益

7、下列关于辛亥革命理论是意义的表述,不正确的是 ( )

A.推翻了统治中国两千多年的封建制度

B.是“比较完整意义上”的资产阶级民主革命

C.建立了亚洲第一个资产阶级共和国

D.从此,民主共和观念深入人心

8、辛亥革命“打开了中国现代化的闸门,使反动

力量再也无法照旧统治下去了”,这主要是指它 ( )

A 使民主共和的观念深入人心

B 沉重打击了反动统治的依靠力量

C 动摇了封建制度根基

D 进一步瓦解了自然经济

复习巩固:

1、中国是怎样一步步沦为半殖民地半封建社会的?

鸦片战争 《南京条约》 中国开始沦为半殖民半封建社会

第二次鸦片战争 《天津条约》《北京条约》 使中国社会半殖民地半封 建的程度加深

中日甲午战争 《马关条约》使中国社会半殖民地半封建的程度大大加深

八国联军侵华 《辛丑条约》使中国完全沦为半殖民半封建社会

主要原因:

是中国人民英勇无畏的反抗侵略者的斗争,(试列举史实)

2、中国为什么没有成为帝国主义列强的殖民地 ?(试列举史实)

辛亥革命

课标要求:简述辛亥革命的主要过程,认识推翻君主专制制度、建立中华民国的历史意义。

民族危机

社会动荡

1902年到1911年,各地起伏生灭的民变多达1300余起,平均每两天半发生一次。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料一

材料二

辛亥革命的背景资料:

辛亥革命的背景资料:

1、列强:加紧控制和掠夺,民族危机严重。

材料三 为了缓和同民族资产阶级的矛盾,慈禧太后感到再也不能照旧样式统治下去了……1901年,清政府宣布实行“新政”。

材料四 随着民主革命运动的发展,1906年清政府宣布“预备仿行宪政”,借立宪之名行集权之实。

2、清政府:试图通过新政挽救统治危机,结果失败。

中国民族资本主义经济发展情况

辛亥革命的背景资料:

从19世纪70年代到甲午战争前,民族资本新开设的资本在1万元以上的工矿企业有50余家,即平均每年新设厂约为2家,投资总额合计470万元,每年新增投资额平均约20万元。

1895—1913年,资本在10万元以上的新建工矿企业全国有549家。1894—1913年,民族资本工业发展的速度为15%

3、经济和阶级基础:民族资本主义经济初步发展,民族资产阶级力量壮大。

材料五

名称 时间 地点 性质 其他

兴中会

同盟会

1894

1905

檀香山

东京

中国第一个资产阶级革命团体

第一个全国性的资产阶级革命政党

标志着资产阶级民主革命运动的兴起

总理:

纲领:

机关刊物:

4、革命党的准备:组织准备——建立革命团体和政党

同盟会纲领:

驱除鞑虏,

恢复中华;

创立民国,

平均地权。

民族主义

民权主义

民生主义

三民主义

20世纪初中国最先进的政治思想和革命纲领,同时也是辛亥革命的指导思想。

4、革命党的准备:思想准备——宣传革命理论

⑴民族革命的目的什么?

——用革命手段推翻清王朝的封建统治。

⑵政治革命的目的是什么?

——推翻封建帝制,建立资产阶级共和国。

⑶社会革命的直接目的是什么?

——实行“耕者有其田”,解决社会贫富不均问题

我们革命的目的,是为中国谋幸福,因不愿少数满洲人专制,故要民族革命;不愿君主一人专制,故要政治革命;不愿少数富人专制,故要社会革命。 —— 孙中山《三民主义与中国前途》

怎样理解三民主义

讨论:

民族革命、政治革命与社会革命与三民主义又

是什么关系?

政治革命(核心)

社会革命

(补充和发展)

民族革命(前提)

民权主义

民生主义

民族主义

驱除鞑虏

恢复中华

创立民国

平均地权

没有明确提出反帝

不切实可行,只能是一种空想

是比较完整的资产阶级革命纲领

不敢放手发动群众

要不要以暴力推翻清王朝

要不要建立共和政体

革命派与改良派论战

------资产阶级性质的思想解放运动

实质:资产阶级就中国实行何种政体的论战

4、革命党的准备:军事准备——发动一系列武装起义

浙皖起义

萍浏醴起义

黄花岗起义

镇南关起义

1907年12月

孙中山.黄兴

1911年4月27日,同盟会在广州发动由黄兴领导的武装起义。在这次起义中,喻培伦、林觉民等80多人英勇牺牲。后来收殓烈士遗骨72具,合葬于城郊黄花岗,史称“黄花岗七十二烈士”。

黄兴

喻培伦

林觉民的《与妻书》

……当亦乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福也。汝其勿悲。

广州黄花岗起义

林觉民

四川保路风潮

武昌

5、有利时机:四川保路运动使武汉兵力空虚

一、辛亥革命的背景

1、列强:加紧控制和掠夺,民族危机严重。

2、清政府:试图通过新政挽救统治危机,结果失败。

3、经济和阶级基础:民族资本主义经济初步发展,民族资产阶级力量壮大。

4、革命党的准备:成立政党、宣传革命、发动起义

(1)组织基础:资产阶级革命团体和革命政党的建立。

(2)思想基础:资产阶级民主革命思想传播

(3)军事基础:武装起义鼓舞了人们的革命斗志

5、有利时机:四川保路运动使武汉兵力空虚

二、辛亥革命的过程

广义的辛亥革命,指自1894年兴中会成立,迄辛亥年成功推翻清朝统治,在中国出现的连场革命运动。

狭义的辛亥革命,指自1911年武昌起义爆发,至1912年元旦孙中山就职中华民国临时大总统前后,这一段时间中国所发生的革命事件。

辛亥革命

名 词 释 义

二、过程:辛亥革命的主要大事件

1911年10月10日,武昌起义11日,成立湖北军政府

1912年1月1日,中华民国南京临时政府成立;3月,颁布《中华民国临时约法》

1912年2月12日,宣统帝下诏退位;

3月,袁世凯就任中华民国临时大总统;

1.该银元铸造于公元哪年

1911年 B .1912年

C. 1913年 D.1914年

2.当时的国旗为:

√

1912.1.1孙中山在南京宣布成立中华民国,1912年视为民国元年

C.黄龙旗

B.五色旗

D.青天白日满地红旗

A.十八星旗

√

汉满蒙回藏

1.大清皇帝统治大清帝国,万世一系,永永尊戴。

2.钦定颁行法律及发交议案之权。凡法律虽经议院议决,而未奉诏命批准颁布者,不能见诸施行。

3.(皇帝有)召集、开闭、停展及解散议院之权。用人之权,操之君上,议院不得干预。统率陆海军及编定军制之权,凡一切军事,皆非议院所得干预。

4.(皇帝)总揽司法权。

5.臣民于法律范围以内,所有言论、著作、出版及集会、结社等事,均准其自由。

1.中华民国之主权,属于国民全体。

2.中华民国人民一律平等。人民享有言论、著作、刊行及集会、结社各项之自由权。

3.中华民国之立法权,以参议院行之。

4.临时大总统、副总统由参议院选举之。临时大总统代表临时政府,总揽政务,公布法律。

5.国务员辅佐临时大总统负其责任;在临时大总统公布法律、发布命令时,须副署之。

6.法官独立审判,不受上级官厅之干涉。

《钦定宪法大纲》

《中华民国临时约法》

1. 主权归属

2.元首及产生

3. 立 法 权

4. 行 政 权

5. 司 法 权

6. 人民权利

《钦定宪法大纲》

《 临 时 约 法 》

探究:对比两部宪法的异同,分析《临时约法》构建的共和制度的特点

1. 主权归属

2. 元首及产生

3. 立 法 权

4. 行 政 权

5. 司 法 权

6. 人民权利

《钦定宪法大纲》 《中华民国临时约法》

主权归属

元首及 产生方式

立法权

行政权

司法权

人民权利

君 主

君主

君 主

议会(受制于君主)

君 主

君 主

基本的自由权

人 民

总统

议会(参议院)

总统;

(内阁)总理

法 院

平等,自由权

名为君主立宪

实为君主专制

民主共和

责任内阁制

,世袭

,议会选举

主 权 在 民

三 权 分 立

平 等 自 由

体现民主和权力制衡原则

目的:

内容:

评价:

防止袁世凯专制独裁(直接目的),维护资产阶级民主共和制度(根本目的)。

国家主权的归属及人民拥有的自由权利和义务,确立起三权分立的制衡原则;实行责任内阁制度。

是中国历史上第一部资产阶级民主宪法,具有反对封建专制制度的进步意义。

局限性:没有明确体现反帝要求

《中华民国临时约法》的认识

名称 太平天国 辛亥革命

时间 1851(辛亥年) 1911(辛亥年)

地点 大半个中国 武昌

人数 几十万人起义 几千人

目的 推翻清朝 推翻清朝

结果 失败 成功

所耗费的时间 十四年 4个多月

损失 减少上亿人口,经济文化损失无法估量 低烈度,被称为中国的“光荣革命”

三、中国民主进程的丰碑

材料一:武昌起义之后,各省纷纷响应。到11月下旬,全国有十几个省区宣布脱离清政府独立,清朝统治土崩瓦解。

——人民版历史必修一,P51

材料二:

武昌起义……打死了一些人。在湖北省之外,有8个省是靠武装起义打下来的……另有5个省是和平独立。不过,8个武装起义的省,加上上海,也没有死多少人。湖南省起义一共才打死4个人……有的省根本就没有打死一个人。

——杨天石《辛亥革命若干问题辨识》

材料三:

从湖南、陕西、江西(10月22、23日)开始,时未逾月,全国便有13省独立,而策动独立的主要分子往往不是革命党,而是各该省内,由立宪(保皇)党所掌握的民意机关——咨议局……无用的满族王公应付不了,清廷乃召回已被摈斥的袁世凯来撑持危局,而袁氏则养寇自重——一面“进剿”,一面又与革命党人私通款曲。他向武汉三镇反攻,也只取二城,留个武昌给黎元洪、黄兴这架两头马车去慢慢拖延。

———唐德刚《从晚清到民国》P384

结合材料分析辛亥革命“低烈度”的原因!

革命派力量小、立宪派转向革命、清廷无力应付、袁世凯养寇自重、革命各派的内部矛盾。

隆裕太后

袁世凯

孙中山

1、武昌起义发生后,清廷为什么要起用被摄政王载沣开缺回籍的袁世凯?

启用袁世凯镇压革命

2、袁世凯对清政府提出了出山的要求,清廷是如何一步一步妥协的,结果如何。

钦差大臣,内阁总理。。。。交出军政大权

3、袁世凯有实力可以镇压革命,为什么选择议和?

养革命以制朝廷

4、孙中山在担任临时大总统期间,边“建制”,边与袁世凯对话,并一再表示可以“让位”。孙中山提出了哪些让位条件?目的何在?

条件:清帝退位、袁赞成共和、参议院推举、南京就职、誓守宪法

目的:维护共和

5、就孙中山提出的条件,袁世凯做出了怎样的妥协?目的何在?又通过什么伎俩迫使清帝退位、迫使孙中山在什么问题上做出让步。

袁:逼清帝退位、宣布赞成共和

孙:袁在北京就任临时大总统、临时政府迁往北京

理解《清帝退位诏书》是南北妥协的产物,既满足了南方对共和的渴望,又满足了袁世凯对权力的追求,同时保全了皇室的安富尊荣。辛亥革命最终以和平的方式结束,社会基本稳定,安堵如常,没有革命通常不可避免的大规模的流血、牺牲、破坏和杀戮。它是一次胜利迅速、代价很小的人道主义革命,是中国版的“光荣革命”。

袁世凯就任临时大总统

讨论:这算不算辛亥革命的成果?

不算

大地主的代表

逼清帝退位是有条件的

后来的反动行径

算

南北谈判有功

逼清帝退位

稳定格局

议一议

辛亥革命是一场成功的革命

or

辛亥革命是一场失败的革命

如何评价辛亥革命

性质:中国近代史上一次伟大的资产阶级民主革命

积极:1、结束了中国两千多年的封建君主专制制度,

建立起资产阶级共和国

2、使民主共和观念逐渐深入人心

3、客观上打击了帝国主义侵略势力

4、为民族资本主义的发展创造了条件

5、推动了亚洲民族解放运动的发展

局限:没有完成民主革命任务,

也没有彻底改变中国半殖民地半封建的社会性质

革命尚未成功

同志仍须努力

知识体系

背景:政治、经济、组织、思想、军事、时机

过程:武昌首义

评价:成功、失败

辛亥革命

成果:民国建立、临时约法、帝制终结

鸦片战争

1840

1856

第二次

鸦片战争

甲午战争

八国联军侵华

1894

1900

1851

太平天国

义和团

辛亥革命

1911

民族危机

救亡图存

中国近代史时间轴

资本主义道路

在中国走不通

1、武汉成为民主革命摇篮的根本原因是( )

A.地理位置重要

B.革命团体分布广泛

C.保路运动影响

D.该地区民族资本主义经济发展较快

D

2、1912年,孙中山自豪地说:

这是”我国有史以来未有之变局,

吾民破天荒之创举也”

这里的“创举”和“变局”指的是( )

A.辛亥革命的爆发

B.清朝统治被推翻

C.《临时约法》的颁布

D.中华民国成立

D

练一练

练一练

3、《中华民国临时约法》与《权利法案》相比较其最主要的不同是

A.国家性质

B.政权组织形式

C.国家结构形式

D.阶级属性

4、从历史发展的角度来看,辛亥革命最大的历史意义是

A.极大的加速了中国政治现代化进程

B.打击了帝国主义侵略势力

C.人民获得了一些民主权利

D.使民主共和观念深入人心

B

A

5、某位导演准备拍电视连续剧《孙中山》时,需要为《中华民国临时约法》的诞生写一段“画外音”,如果要你为下列材料把脉,你看哪一项不适合

A.它是中国历史上第一部资产阶级共和国宪法

B.它体现了资产阶级的革命性与民主性

C.它特别规定总统制与三权分立体制

D.它是借鉴西方资本主义国家宪法的基本精神和原则制定的

C

6、《临时约法》规定“中华民国之主权属于国民全体”,其实质意义在于( )

A.人民在政治上翻了身 B.否定了君主专制制度

C.确立了民主共和国的原则D.中华民国代表人民的利益

7、下列关于辛亥革命理论是意义的表述,不正确的是 ( )

A.推翻了统治中国两千多年的封建制度

B.是“比较完整意义上”的资产阶级民主革命

C.建立了亚洲第一个资产阶级共和国

D.从此,民主共和观念深入人心

8、辛亥革命“打开了中国现代化的闸门,使反动

力量再也无法照旧统治下去了”,这主要是指它 ( )

A 使民主共和的观念深入人心

B 沉重打击了反动统治的依靠力量

C 动摇了封建制度根基

D 进一步瓦解了自然经济

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进